da Sorrentino | Giu 26, 2016 | Attualità, Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Sono trascorsi appena cinque giorni tra la fine della missione Principia, condotta dal britannico Tim Peake a bordo della stazione spaziale internazionale, e la Brexit che ne decreta tecnicamente l’uscita dal corpo degli astronauti europei. Peake, sesto astronauta della Gran Bretagna, rischia di passare alla storia come l’unico selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea. Uno dei paradossi conseguenti all’esito del referendum che ha decretato l’uscita del Paese d’oltremanica dall’Unione Europea e che coinvolge inevitabilmente anche gli status di collaborazione scientifica e spaziale. Tim Peake, 44 anni, selezionato dall’ESA nel 2009 insieme agli italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, ha trascorso 185 giorni, 22 ore e 12 minuti in orbita, facendo parte dell’equipaggio della spedizione 46-47, partito il 15 dicembre 2015 dal dal cosmodromo di Baikonur in Khazakistan e rientrato a terra alle 11:15 italiane del 18 giugno 2016 con la capsula Soyuz TMA-19M, di cui hanno fatto parte l’americano Tim Kopra e il russo Yuri Malenchenko. A bordo della ISS sono rimasti l’astronauta americano Jeff Williams e i cosmonauti russi Oleg Skripochka e Alexey Ovchinin, in attesa del nuovo equipaggio di spedizione 48-49, composto dall’americana Kate Rubins, dal russo Anatoly Ivanishin e dal giapponese Takuya Onishi, in partenza il 6 luglio 2016. Malenchenko, con l’ultima missione di lunga durata a bordo della ISS, ha accumulato 827 giorni di permanenza nello spazio, superando Sergej Krikalev, che ne ha trascorsi 803, ed è secondo in assoluto dietro Gennadij Padalka, recordman con 878 giorni in orbita, ma rispetto al quale vanta una maggiore permanenza sulla stazione con 672 giorni contro 609.

Sono trascorsi appena cinque giorni tra la fine della missione Principia, condotta dal britannico Tim Peake a bordo della stazione spaziale internazionale, e la Brexit che ne decreta tecnicamente l’uscita dal corpo degli astronauti europei. Peake, sesto astronauta della Gran Bretagna, rischia di passare alla storia come l’unico selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea. Uno dei paradossi conseguenti all’esito del referendum che ha decretato l’uscita del Paese d’oltremanica dall’Unione Europea e che coinvolge inevitabilmente anche gli status di collaborazione scientifica e spaziale. Tim Peake, 44 anni, selezionato dall’ESA nel 2009 insieme agli italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, ha trascorso 185 giorni, 22 ore e 12 minuti in orbita, facendo parte dell’equipaggio della spedizione 46-47, partito il 15 dicembre 2015 dal dal cosmodromo di Baikonur in Khazakistan e rientrato a terra alle 11:15 italiane del 18 giugno 2016 con la capsula Soyuz TMA-19M, di cui hanno fatto parte l’americano Tim Kopra e il russo Yuri Malenchenko. A bordo della ISS sono rimasti l’astronauta americano Jeff Williams e i cosmonauti russi Oleg Skripochka e Alexey Ovchinin, in attesa del nuovo equipaggio di spedizione 48-49, composto dall’americana Kate Rubins, dal russo Anatoly Ivanishin e dal giapponese Takuya Onishi, in partenza il 6 luglio 2016. Malenchenko, con l’ultima missione di lunga durata a bordo della ISS, ha accumulato 827 giorni di permanenza nello spazio, superando Sergej Krikalev, che ne ha trascorsi 803, ed è secondo in assoluto dietro Gennadij Padalka, recordman con 878 giorni in orbita, ma rispetto al quale vanta una maggiore permanenza sulla stazione con 672 giorni contro 609.

Nei giorni della Brexit, stride il commento entusiasta di Tim Peake nel corso della conferenza stampa seguita al rientro a terra e svoltasi nel centro dell’Agenzia Spaziale Europea a Colonia in Germania. L’astronauta britannico ha sottolineato quanto velocemente il corpo umano si adatti a vivere in assenza di gravità e quanto difficile sia riabituarsi alla gravità terrestre, raccontando le prime 72 ore di riabilitazione. Durante i sei mesi di permanenza sulla Iss. Peake ha compiuto anche una missione extraveicolare per svolgere attività di manutenzione ordinaria, diventando il primo cittadino britannico a passeggiare nello Spazio. Più di ogni altra cosa, però, rimarrà nella storia la sua partecipazione virtuale alla Maratona di Londra, correndo a bordo della ISS sul tapis roulant contemporaneamente alla gara a terra, e percorrendo i 42,195 km in tre ore e 35 minuti.

da Sorrentino | Giu 14, 2016 | Astronomia, Eventi, Missioni, Primo Piano

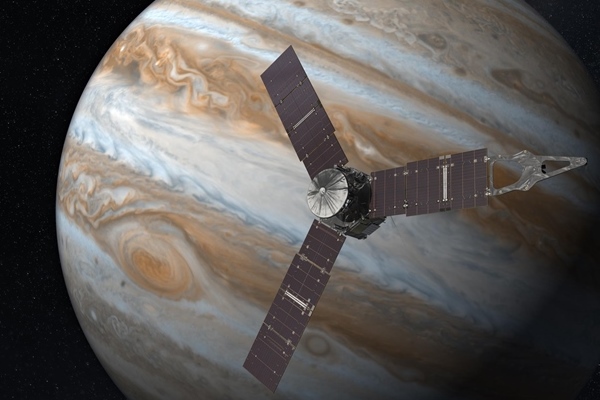

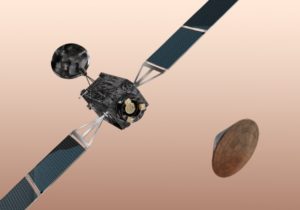

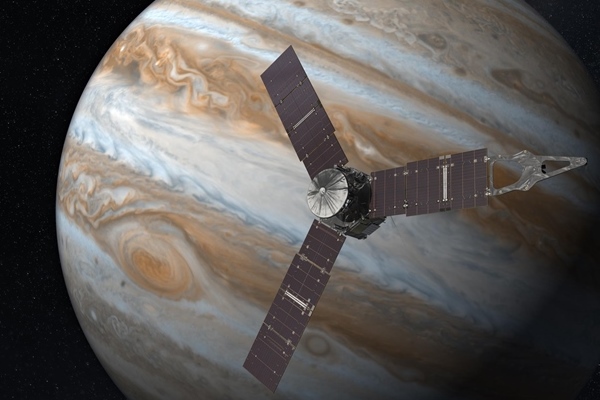

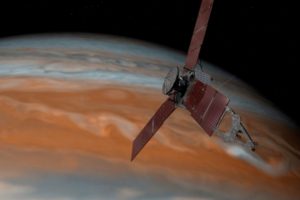

La NASA ha scelto giovedì 16 giugno per indire nel suo quartier generale di Washington una conferenza sulla sonda JUNO, prossima ad inserirsi nell’orbita di Giove per studiarne nel profondo la composizione della sua atmosfera e del pianeta. La sonda segue di due decenni la missione GAILEO, sempre della NASA, che si è conclusa nei primi anni del 2000. A bordo di JUNO due fondamentali strumenti italiani, la camera ad infrarossi con spettrometro Jiram e lo strumento di radioscienza KAT. Il primo realizzato da FinMeccanica sotto la guida scientifica dell’INAF, il secondo da Thales Alenia Space Italiana sotto la guida scientifica dell’Università La Sapienza. Entrambi con il supporto e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, rappresentata dal responsabile dei programmi scientifici Enrico Flamini, affiancato dal principal investigator di Jiram, Alberto Adriani dello IAPS-INAF. L’ingresso di JUNO nell’orbita di Giove, di cui si vuole studiare origine ed evoluzione, è in programma il 4 luglio 2016, nel giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La NASA ha deciso di richiamare l’appuntamento quando la sonda, alimentata a energia solare, si trova a una trentina di milioni di chilometri dal traguardo, dopo quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio. JUNO (JUpiter Near-polar Orbiter), missione a forte partnership italiana, si propone di dare risposte tali questioni fondamentali, ancora irrisolte sul grande pianeta gassoso. Muovendosi su un’orbita polare, studierà i campi gravitazionali e magnetici del gigante di gas, esplorerà le sue nubi vorticose e l’atmosfera, marchio di fabbrica di Giove. Misurerà l’abbondanza di acqua e cercherà di determinare la struttura interna del pianeta, cercando prova della presenza di un nucleo solido. Una volta agganciato Giove, Juno svolgerà 20 mesi di intensa attività scientifica e raccolta dati da compiere in 37 orbite servendosi di una suite composta da 9 strumenti principali. Il cuore di Juno sarà l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons ‘sorella’ di JUNO, entrambi appartenenti alla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers.

La NASA ha scelto giovedì 16 giugno per indire nel suo quartier generale di Washington una conferenza sulla sonda JUNO, prossima ad inserirsi nell’orbita di Giove per studiarne nel profondo la composizione della sua atmosfera e del pianeta. La sonda segue di due decenni la missione GAILEO, sempre della NASA, che si è conclusa nei primi anni del 2000. A bordo di JUNO due fondamentali strumenti italiani, la camera ad infrarossi con spettrometro Jiram e lo strumento di radioscienza KAT. Il primo realizzato da FinMeccanica sotto la guida scientifica dell’INAF, il secondo da Thales Alenia Space Italiana sotto la guida scientifica dell’Università La Sapienza. Entrambi con il supporto e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, rappresentata dal responsabile dei programmi scientifici Enrico Flamini, affiancato dal principal investigator di Jiram, Alberto Adriani dello IAPS-INAF. L’ingresso di JUNO nell’orbita di Giove, di cui si vuole studiare origine ed evoluzione, è in programma il 4 luglio 2016, nel giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La NASA ha deciso di richiamare l’appuntamento quando la sonda, alimentata a energia solare, si trova a una trentina di milioni di chilometri dal traguardo, dopo quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio. JUNO (JUpiter Near-polar Orbiter), missione a forte partnership italiana, si propone di dare risposte tali questioni fondamentali, ancora irrisolte sul grande pianeta gassoso. Muovendosi su un’orbita polare, studierà i campi gravitazionali e magnetici del gigante di gas, esplorerà le sue nubi vorticose e l’atmosfera, marchio di fabbrica di Giove. Misurerà l’abbondanza di acqua e cercherà di determinare la struttura interna del pianeta, cercando prova della presenza di un nucleo solido. Una volta agganciato Giove, Juno svolgerà 20 mesi di intensa attività scientifica e raccolta dati da compiere in 37 orbite servendosi di una suite composta da 9 strumenti principali. Il cuore di Juno sarà l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons ‘sorella’ di JUNO, entrambi appartenenti alla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers.  Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta del sistema solare. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, come una trottola spaziale. Va ricordato che tra le large mission dell’Agenzia Spaziale Europa c’è in cantiere JUICE, dedicata questa ai satelliti medicei e anche questa a forte componente scientifica italiana. Di fatto il nostro Paese, unico in Europa almeno per rilevanza della strumentazione, superato solo dalla NASA, è presente nelle attività di ricerca in quasi tutti i pianeti e corpi celesti del sistema solare: Solar Orbiter per il Sole, Bepi Colombo Mercurio, Venus Express Venere, Mars Express e MRO Marte, Juno e Juice Giove e sue lune, Cassini-Huygens Saturno e sue Lune, Dawn asteroidi Cerere e Vesta.

Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta del sistema solare. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, come una trottola spaziale. Va ricordato che tra le large mission dell’Agenzia Spaziale Europa c’è in cantiere JUICE, dedicata questa ai satelliti medicei e anche questa a forte componente scientifica italiana. Di fatto il nostro Paese, unico in Europa almeno per rilevanza della strumentazione, superato solo dalla NASA, è presente nelle attività di ricerca in quasi tutti i pianeti e corpi celesti del sistema solare: Solar Orbiter per il Sole, Bepi Colombo Mercurio, Venus Express Venere, Mars Express e MRO Marte, Juno e Juice Giove e sue lune, Cassini-Huygens Saturno e sue Lune, Dawn asteroidi Cerere e Vesta.

da Sorrentino | Giu 7, 2016 | Astronomia, Fisica, Missioni, Primo Piano

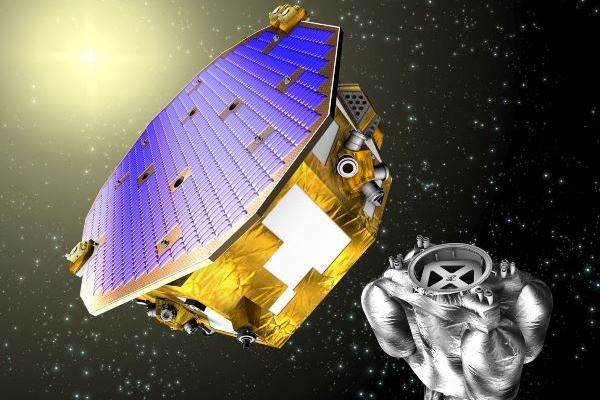

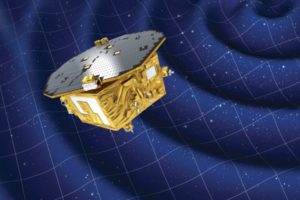

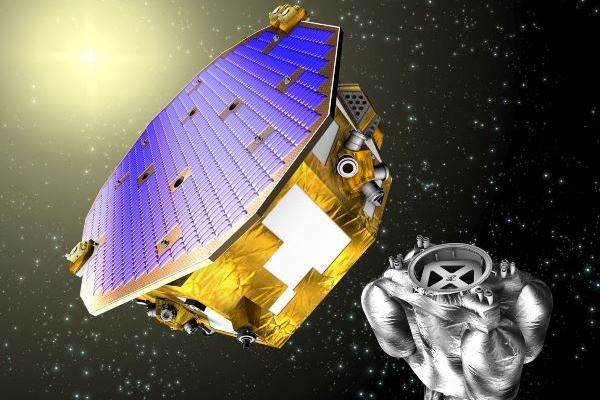

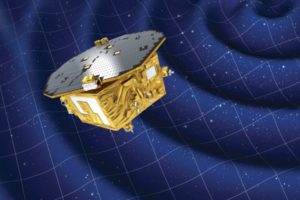

A sei mesi dall’inizio della missione, LISA Pathfinder ha raggiunto il suo obiettivo. La sonda, realizzata dall’ESA con il fondamentale contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell’Università di Trento, ha dimostrato la fattibilità tecnologica della costruzione di un osservatorio spaziale per onde gravitazionali. Le attività scientifiche iniziate a marzo 2016 hanno dimostrato che le due masse di prova a bordo della navicella sono in caduta libera nello spazio sotto l’azione della sola gravità, del tutto indisturbate da altre forze esterne, immobili l’una rispetto all’altra. “L’esperimento LISA è un nuovo messaggero che ci porterà notizie importanti sui meccanismi che regolano la vita dell’Universo come le onde gravitazionali – ha dichiarato il presidente ASI Roberto Battiston – E’ un’indagine tanto più importante dopo che le collaborazioni scientifiche LIGO e VIRGO ne hanno confermato recentemente l’esistenza. Ora resta da capire come la parte oscura dell’Universo, ossia materia ed energia oscura che ne compongono il 95%, ancora sconosciuto, agiscano sugli effetti gravitazionali. E’ una grande sfida per l’astrofisica e il sistema dello spazio italiani che ancora una volta si confermano ai massimi livelli. LISA ci indica che lo studio dell’Universo avverrà sempre di più con esperimenti nello spazio profondo, ed è un motivo in più per accelerare il lancio del prossimo satellite della costellazione e-LISA”. “È un risultato tecnologico straordinario – sottolinea Fernando Ferroni, presidente dell’INFN – e assieme al fondamentale risultato scientifico della scoperta delle onde gravitazionali, annunciato dalle collaborazioni LIGO e VIRGO solo pochi mesi fa, apre la strada a un modo completamente nuovo di studiare il nostro universo, l’astronomia gravitazionale, che ci spalanca nuovi orizzonti esplorativi. E l’Italia sta dando un contributo fondamentale al raggiungimento di questi risultati”.

La sonda LISA Pathfinder è stata progettata proprio per testare le tecnologie necessarie a costruire un osservatorio spaziale per le onde gravitazionali. In particolare al suo interno sono state poste due masse di prova identiche (due cubi di oro-platino di 2 kg ciascuna e di lato 46 mm) a una distanza di 38 cm, circondate da un vettore spaziale, che ha il compito di schermare i cubi dalle influenze esterne e che aggiusta la sua posizione continuamente per evitare di toccarle. L’aspetto cruciale dell’esperimento infatti è aver posto le masse in caduta libera, monitorando che si muovano sotto l’effetto della sola gravità, poiché anche nello spazio diverse forze – come il vento solare o la pressione di radiazione della luce solare – disturbano le masse di prova e la navicella. L’obiettivo della sonda è stato raggiunto con una precisione cinque volte maggiore di quella richiesta in fase di progetto. In un articolo pubblicato da Physical Review Letters, il team scientifico mostra che l’accelerazione relativa tra le due masse di prova è più piccola di dieci milionesimi di un miliardesimo (10-14) dell’accelerazione di gravità sulla Terra. Il successo straordinario ottenuto dalle tecnologie-chiave della missione apre le porte allo sviluppo di un grande osservatorio spaziale, capace di rivelare le onde gravitazionali di bassa frequenza, tra 0,1 mHz e 1 Hz, emesse da un ampio spettro di esotici oggetti astronomici. L’osservatorio eLISA (Laser Interferometer Space Antenna), già nel programma delle future grandi missione ESA, sarà composto da tre masse di prova analoghe a quelle testate da LISA Pathfinder, ma tenute a 1 milione di chilometri l’una dall’altra e connesse da un raggio laser, che ne misura la distanza relativa. Il triangolo costituito dalle tre masse si muoverà lungo un’orbita attorno al Sole, viaggiando a 50 milioni di chilometri dalla Terra. “Non solo abbiamo verificato che le masse di prova sono sostanzialmente immobili, ma abbiamo anche identificato la gran parte delle debolissime forze che le disturbano e con precisione mai raggiunta prima – spiega Stefano Vitale dell’Università di Trento e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, responsabile scientifico del LISA Technology Package, il cuore tecnologico della missione, realizzato anche con il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana – questi risultati straordinari mostrano che il controllo raggiunto sulle masse di prova è al livello richiesto per realizzare un osservatorio gravitazionale nello spazio.

I primi due mesi di dati mostrano infatti che, nel range di frequenze tra 60 mHz e 1 Hz, la precisione di Lisa Pathfinder è limitata solo dal rumore dei sensori del sistema ottico, usato per monitorare la posizione e l’orientamento delle masse di prova. Alle frequenze tra 1 e 60 mHz, il controllo delle masse è invece limitato dal piccolo numero di molecole di gas rimaste nel vuoto intorno ai cubi e che rimbalzano sulla loro superficie. Questo effetto è diminuito rendendo ancora più spinto il vuoto esistente e ci si aspetta possa essere ridotto ulteriormente nei prossimi mesi. Infine, a frequenze ancora più basse, inferiori a 1 mHz, gli scienziati hanno misurato una forza centrifuga che agisce sui cubi e dovuta alla forma dell’orbita di LISA Pathfinder, combinato con l’effetto del rumore nel segnale dello strumento usato per orientare la sonda. Questa forza che disturba lievemente il moto delle masse nella sonda, non sarebbe però un problema per un futuro osservatorio spaziale, dove ogni massa sarebbe collocata nella sua navicella e collegata con un laser alle altre, distanti milioni di chilometri. I risultati ottenuti mostrano quindi che LISA PAthfinder ha provato la fattibilità tecnologica e aperto la strada alla realizzazione di un osservatorio per onde gravitazionali nello spazio, che sarà realizzato come terza missione di grande scala (L3) nel programma Cosmic Vision dell’ESA. L’attività scientifica dell’intero LISA Technology Package continuerà fino alla fine di giugno 2016 e sarà seguita da tre mesi di operazioni del Disturbance Reduction System, fornito dalla NASA-JPL per validare la tecnologia aggiuntiva di future navicelle di questo tipo.

I primi due mesi di dati mostrano infatti che, nel range di frequenze tra 60 mHz e 1 Hz, la precisione di Lisa Pathfinder è limitata solo dal rumore dei sensori del sistema ottico, usato per monitorare la posizione e l’orientamento delle masse di prova. Alle frequenze tra 1 e 60 mHz, il controllo delle masse è invece limitato dal piccolo numero di molecole di gas rimaste nel vuoto intorno ai cubi e che rimbalzano sulla loro superficie. Questo effetto è diminuito rendendo ancora più spinto il vuoto esistente e ci si aspetta possa essere ridotto ulteriormente nei prossimi mesi. Infine, a frequenze ancora più basse, inferiori a 1 mHz, gli scienziati hanno misurato una forza centrifuga che agisce sui cubi e dovuta alla forma dell’orbita di LISA Pathfinder, combinato con l’effetto del rumore nel segnale dello strumento usato per orientare la sonda. Questa forza che disturba lievemente il moto delle masse nella sonda, non sarebbe però un problema per un futuro osservatorio spaziale, dove ogni massa sarebbe collocata nella sua navicella e collegata con un laser alle altre, distanti milioni di chilometri. I risultati ottenuti mostrano quindi che LISA PAthfinder ha provato la fattibilità tecnologica e aperto la strada alla realizzazione di un osservatorio per onde gravitazionali nello spazio, che sarà realizzato come terza missione di grande scala (L3) nel programma Cosmic Vision dell’ESA. L’attività scientifica dell’intero LISA Technology Package continuerà fino alla fine di giugno 2016 e sarà seguita da tre mesi di operazioni del Disturbance Reduction System, fornito dalla NASA-JPL per validare la tecnologia aggiuntiva di future navicelle di questo tipo.

da Sorrentino | Mag 31, 2016 | Missioni, Primo Piano

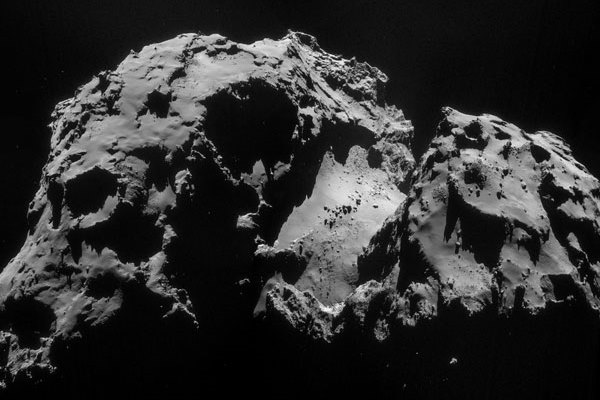

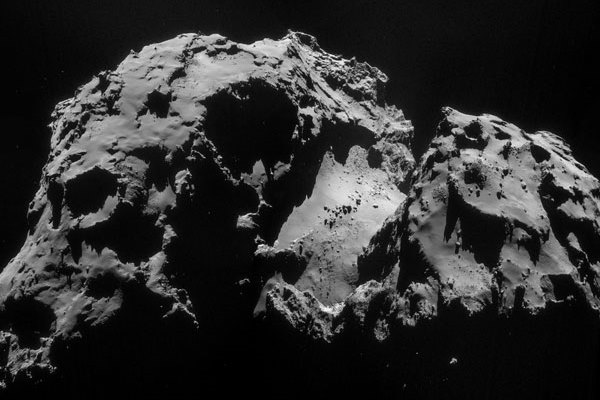

Una scoperta scientifica di straordinaria importanza, vale a dire la prima osservazione in assoluta di glicina su una cometa, e a seguire il timore di perdere i contatti con la sonda Rosetta. L’ultimo weekend di maggio ha lasciato in apprensione il team di controllo della missione, dopo il segnale di modalità provvisoria che è durata 24 ore. Poi la ripresa delle comunicazioni con Rosetta, che viaggia a 5 km dalla superficie di 67P/Churyumov-Gerasimenko. Probabilmente i grani di polvere cometaria hanno investito la sonda ingannando i sensori stellari inducendo i computer di bordo a porre tutti i sistemi in safe-mode. Sylvian Lodiot, operation manager di Rosetta, ha spiegato che, dopo aver perso il contatto, sono stati inviati comandi ‘alla cieca’, operazione che riportato in funzione i sensori stellari e ha ricondotto il veicolo spaziale in assetto. Subito dopo è stato ripristinato il contatto con la sonda. Tuttavia, il team sta ancora cercando di confermare la posizione esatta del veicolo spaziale lungo la sua orbita attorno alla cometa. Il comando è stato impartito dalla stazione di terra di New Norcia, Australia, e più tardi, la base dell’ESA Cebreros, in Spagna, è stato utilizzata in supporto per il recupero della sonda. Sono state ore molto delicate per Rosetta che si muoveva senza l’ausilio dei suoi sensori stellari, una sorta di bussole spaziali utili per il controllo dell’assetto e grazie alle quali le sonde si orientano e navigano. Tali strumenti sono dotati di un sistema automatico di riconoscimento delle stelle e permettono al veicolo di conoscere il proprio orientamento rispetto al Sole e alla Terra. A sua volta, ciò assicura l’orientamento corretto dell’antenna ad alto guadagno, che serve a inviare e ricevere segnali. Se la sonda non riesce a ‘inseguire’ correttamente i suoi punti di riferimento – le stelle appunto – le comunicazioni con la Terra possono interrompersi. Ed è quanto sembra essere accaduto a Rosetta, ipotizzano all’ESA. Come sempre avviene durante le procedure di safe-mode, gli strumenti di bordo vengono commutati automaticamente, consentendo agli operatori di attivare le misure necessarie per recuperare completamente il veicolo spaziale prima di riprendere le attività scientifiche. Prima dell’’incidente’, l’obiettivo per questa settimana era di portare Rosetta su orbite di 30 km entro mercoledì 1 giugno. Gli eventi occorsi nel weekend mettono in evidenza i rischi e le criticità che la navicella dovrà affrontare durante le ultime settimane della missione quando Rosetta scenderà ancora più vicino alla superficie di 67P e sarà quindi più colpita dall’attività cometaria. I grani di polvere potrebbero nuovamente disturbare i sensori di assetto stellare e tanto che il team sta valutando l’ipotesi di spegnere ‘le bussole’ in alcuni momenti specifici. Ciò per evitare che il veicolo entri in modalità provvisoria e quindi ‘escluda’ gli strumenti scientifici proprio nelle fasi conclusive della missione. Attualmente i piani prevedono di scendere sul piccolo lobo vicino al sito scelto originariamente per lo sbarco di Philae nell’area denominata Agilkia, il prossimo 30 settembre.

Una scoperta scientifica di straordinaria importanza, vale a dire la prima osservazione in assoluta di glicina su una cometa, e a seguire il timore di perdere i contatti con la sonda Rosetta. L’ultimo weekend di maggio ha lasciato in apprensione il team di controllo della missione, dopo il segnale di modalità provvisoria che è durata 24 ore. Poi la ripresa delle comunicazioni con Rosetta, che viaggia a 5 km dalla superficie di 67P/Churyumov-Gerasimenko. Probabilmente i grani di polvere cometaria hanno investito la sonda ingannando i sensori stellari inducendo i computer di bordo a porre tutti i sistemi in safe-mode. Sylvian Lodiot, operation manager di Rosetta, ha spiegato che, dopo aver perso il contatto, sono stati inviati comandi ‘alla cieca’, operazione che riportato in funzione i sensori stellari e ha ricondotto il veicolo spaziale in assetto. Subito dopo è stato ripristinato il contatto con la sonda. Tuttavia, il team sta ancora cercando di confermare la posizione esatta del veicolo spaziale lungo la sua orbita attorno alla cometa. Il comando è stato impartito dalla stazione di terra di New Norcia, Australia, e più tardi, la base dell’ESA Cebreros, in Spagna, è stato utilizzata in supporto per il recupero della sonda. Sono state ore molto delicate per Rosetta che si muoveva senza l’ausilio dei suoi sensori stellari, una sorta di bussole spaziali utili per il controllo dell’assetto e grazie alle quali le sonde si orientano e navigano. Tali strumenti sono dotati di un sistema automatico di riconoscimento delle stelle e permettono al veicolo di conoscere il proprio orientamento rispetto al Sole e alla Terra. A sua volta, ciò assicura l’orientamento corretto dell’antenna ad alto guadagno, che serve a inviare e ricevere segnali. Se la sonda non riesce a ‘inseguire’ correttamente i suoi punti di riferimento – le stelle appunto – le comunicazioni con la Terra possono interrompersi. Ed è quanto sembra essere accaduto a Rosetta, ipotizzano all’ESA. Come sempre avviene durante le procedure di safe-mode, gli strumenti di bordo vengono commutati automaticamente, consentendo agli operatori di attivare le misure necessarie per recuperare completamente il veicolo spaziale prima di riprendere le attività scientifiche. Prima dell’’incidente’, l’obiettivo per questa settimana era di portare Rosetta su orbite di 30 km entro mercoledì 1 giugno. Gli eventi occorsi nel weekend mettono in evidenza i rischi e le criticità che la navicella dovrà affrontare durante le ultime settimane della missione quando Rosetta scenderà ancora più vicino alla superficie di 67P e sarà quindi più colpita dall’attività cometaria. I grani di polvere potrebbero nuovamente disturbare i sensori di assetto stellare e tanto che il team sta valutando l’ipotesi di spegnere ‘le bussole’ in alcuni momenti specifici. Ciò per evitare che il veicolo entri in modalità provvisoria e quindi ‘escluda’ gli strumenti scientifici proprio nelle fasi conclusive della missione. Attualmente i piani prevedono di scendere sul piccolo lobo vicino al sito scelto originariamente per lo sbarco di Philae nell’area denominata Agilkia, il prossimo 30 settembre.

da Sorrentino | Mag 25, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Programmi

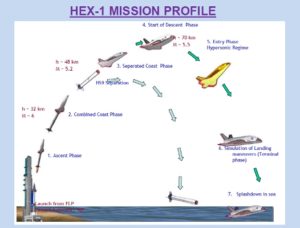

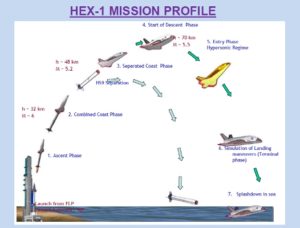

Chi ipotizzava che l’epoca dello Space Shuttle e dei veicoli similari fosse finita, ebbene si è dovuto ricredere. Il collaudo del prototipo di una spaceship riutilizzabile, progettato e sviluppato dall’agenzia spaziale indiana ISRO, avvenuto con successo all’alba di martedì 24 maggio, riapre la possibilità di rilanciare questa filosofia di volo orbitale. Il lancio dello RLV-TD, acronimo di Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator, lungo appena 6,5 metri, del peso di pesa 1,75 tonnellate e posto su un vettore monostadio, è stato effettuato dallo Satish Dhawan Space Center, sulla costa orientale dell’India e ha consentito di effettuare un volo suborbitale della durata di 12 minuti e 50 secondi. La missione si è conclusa con un ammaraggio nel golfo del Bengala, senza che il veicolo potesse essere recuperato. Il test era mirato sostanzialmente a verificare il comportamento durante il volo ipersonico, il controllo della navigazione e l’efficacia degli scudi termini. Prossima tappa sarà il rilascio del prototipo da un aereo per provare l’atterraggio su pista. L’obiettivo dell’ISRO è sviluppare un veicolo riutilizzabile a basso costo per il lancio di piccoli satelliti. Il modello definitivo della navetta riutilizzabile indiana sarà dimensionalmente sei volte più grande e si prevede che possa diventare operativo a metà del prossimo decennio.

Chi ipotizzava che l’epoca dello Space Shuttle e dei veicoli similari fosse finita, ebbene si è dovuto ricredere. Il collaudo del prototipo di una spaceship riutilizzabile, progettato e sviluppato dall’agenzia spaziale indiana ISRO, avvenuto con successo all’alba di martedì 24 maggio, riapre la possibilità di rilanciare questa filosofia di volo orbitale. Il lancio dello RLV-TD, acronimo di Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator, lungo appena 6,5 metri, del peso di pesa 1,75 tonnellate e posto su un vettore monostadio, è stato effettuato dallo Satish Dhawan Space Center, sulla costa orientale dell’India e ha consentito di effettuare un volo suborbitale della durata di 12 minuti e 50 secondi. La missione si è conclusa con un ammaraggio nel golfo del Bengala, senza che il veicolo potesse essere recuperato. Il test era mirato sostanzialmente a verificare il comportamento durante il volo ipersonico, il controllo della navigazione e l’efficacia degli scudi termini. Prossima tappa sarà il rilascio del prototipo da un aereo per provare l’atterraggio su pista. L’obiettivo dell’ISRO è sviluppare un veicolo riutilizzabile a basso costo per il lancio di piccoli satelliti. Il modello definitivo della navetta riutilizzabile indiana sarà dimensionalmente sei volte più grande e si prevede che possa diventare operativo a metà del prossimo decennio.

Lo sviluppo del prototipo, iniziato cinque anni fa, ha comportato un costo di 14 milioni di dollari. La NASA, che ha mandato in pensione nel 2011 lo Space Shuttle (il cui costo per missione era di 500 milioni di dollari), ha trasformato in parata ciò che è ancora rimasto di quella epopea iniziata il 12 aprile 1981 e durata perciò trent’anni. L’ultimo serbatoio esterno, lungo 47 metri e del diametro di 10 metri, che serviva a lanciare la navetta americana ha lasciato Los Angeles su un mezzo su gomma, destinato a essere esposto dal 2018 al Samuel Oschin Air and Space Center.

Lo sviluppo del prototipo, iniziato cinque anni fa, ha comportato un costo di 14 milioni di dollari. La NASA, che ha mandato in pensione nel 2011 lo Space Shuttle (il cui costo per missione era di 500 milioni di dollari), ha trasformato in parata ciò che è ancora rimasto di quella epopea iniziata il 12 aprile 1981 e durata perciò trent’anni. L’ultimo serbatoio esterno, lungo 47 metri e del diametro di 10 metri, che serviva a lanciare la navetta americana ha lasciato Los Angeles su un mezzo su gomma, destinato a essere esposto dal 2018 al Samuel Oschin Air and Space Center.

da Sorrentino | Mag 23, 2016 | Industria, Missioni, Primo Piano

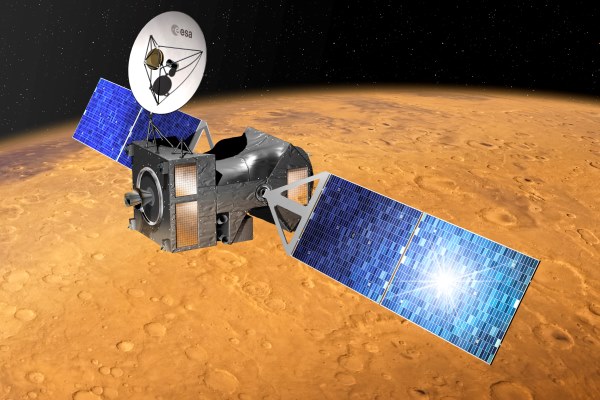

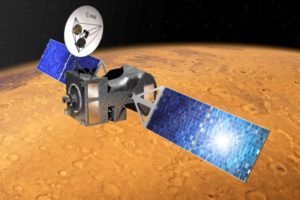

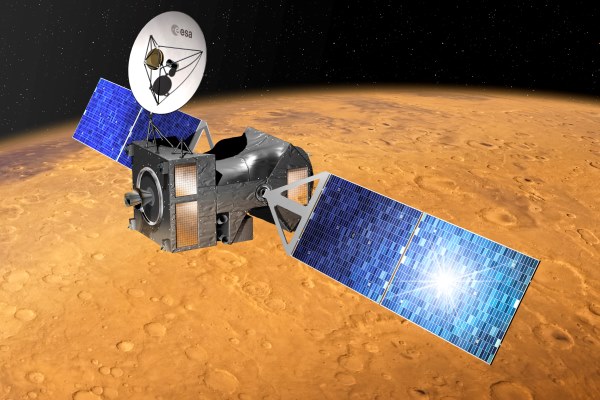

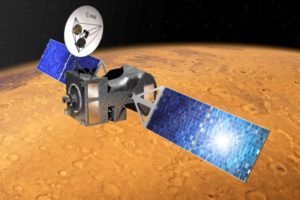

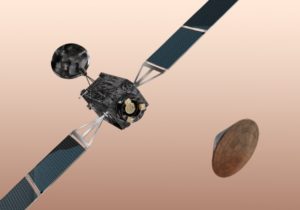

Si è conclusa con successo la fase di analisi e verifica dello stato dei sistemi di bordo (In Orbit Commissioning Review) del satellite ExoMars in viaggio verso Marte. Thales Alenia Space ha presentato all’Agenzia Spaziale Europea una relazione che conferma la piena funzionalità dei due moduli, l’EDM (Entry Descent Module, modulo di discesa Schiaparelli) e il TGO (Trace Gas Orbiter) che compongono il satellite. Le verifiche effettuate sul modulo orbitale hanno confermato che le temperature del satellite sono nei limiti operativi, l’andamento del Sottosistema di Propulsione è corretto ed il consumo di energia del satellite è nominale. Il trend dei parametri elettrici (tensione e corrente) non mostra variazioni rispetto ai valori misurati durante l’integrazione e test a Terra.

Si è conclusa con successo la fase di analisi e verifica dello stato dei sistemi di bordo (In Orbit Commissioning Review) del satellite ExoMars in viaggio verso Marte. Thales Alenia Space ha presentato all’Agenzia Spaziale Europea una relazione che conferma la piena funzionalità dei due moduli, l’EDM (Entry Descent Module, modulo di discesa Schiaparelli) e il TGO (Trace Gas Orbiter) che compongono il satellite. Le verifiche effettuate sul modulo orbitale hanno confermato che le temperature del satellite sono nei limiti operativi, l’andamento del Sottosistema di Propulsione è corretto ed il consumo di energia del satellite è nominale. Il trend dei parametri elettrici (tensione e corrente) non mostra variazioni rispetto ai valori misurati durante l’integrazione e test a Terra.

“Siamo lieti di confermare che il satellite è in ottima forma, tutto procede come da Programma e il team di tecnici e ingegneri specializzati di Thales Alenia Space al lavoro per l’atteso appuntamento, l’arrivo della sonda su Marte il 19 Ottobre 2016” – ha dichiarato Walter Cugno, Vice President Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space e Direttore Programma ExoMars. L’Agenzia Spaziale Europea, dal suo canto, ha ringraziato il team per l’eccellente lavoro svolto. Mentre ExoMars procede nella sua rotta verso Marte, Thales Alenia Space sta completando la negoziazione con l’ESA sulle prossime attività relative alla crociera interplanetaria, all’arrivo su Marte e alle operazioni specifiche sui due moduli. Thales Alenia Space ha recentemente siglato un “agreement” per la seconda missione, denominata Rover and Surface Platform Mission, prevista per la fine del 2020.

Le prossime importanti attività previste entro ottobre per la missione Exomars riguardano la seconda analisi funzionalità a metà giugno, il commissioning del motore principale del TGO tramite una piccola manovra propulsiva ai primi di luglio, la manovra da compiersi il 28 luglio per immettere il satellite sulla traiettoria con la giusta inclinazione per l’incontro con Marte seguita l’11 agosto dall’aggiustamento della traiettoria. A seguire, tra settembre e la prima metà di ottobre, una serie di simulazioni dell’arrivo su Marte; il 16 ottobre il distacco del lander Schiaparelli e il 19 ottobre l’inserimento del TGO in orbita marziana e il contemporaneo atterraggio dell’EDM su Marte.

Il programma ExoMars è frutto di una cooperazione internazionale tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), fortemente sostenuto anche dall’ Agenzia Spaziale Italiana. Il Programma è sviluppato da un consorzio Europeo guidato da Thales Alenia Space Italia che coinvolge circa 134 aziende spaziali dei Paesi partner dell’ESA. Thales Alenia Space Italia, prime contractor del programma ExoMars, è responsabile della progettazione di entrambe le missioni 2016 e 2020.

Il programma ExoMars è frutto di una cooperazione internazionale tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), fortemente sostenuto anche dall’ Agenzia Spaziale Italiana. Il Programma è sviluppato da un consorzio Europeo guidato da Thales Alenia Space Italia che coinvolge circa 134 aziende spaziali dei Paesi partner dell’ESA. Thales Alenia Space Italia, prime contractor del programma ExoMars, è responsabile della progettazione di entrambe le missioni 2016 e 2020.

Leonardo-Finmeccanica contribuisce ad ExoMars 2016 anche attraverso la fornitura di generatori e unità montate sul modulo EDM, con i sensori di assetto stellari per il TGO e con il cuore optronico dello strumento di osservazione CASSIS. Per la missione 2020, oltre ai pannelli fotovoltaici per l’alimentazione del veicolo spaziale e del Rover, Leonardo-Finmeccanica realizza la speciale trivella con cui per la prima volta l’umanità scaverà nel sottosuolo di Marte ad una profondità che potrebbe conservare tracce di vita passata o presente. Telespazio (Leonardo-Finmeccanica 67%, Thales 33%) è infine responsabile dello sviluppo di alcuni sistemi chiave del segmento di terra della missione, tra cui il Mission Control System, usato per monitorare e controllare il TGO nel 2016.

Sono trascorsi appena cinque giorni tra la fine della missione Principia, condotta dal britannico Tim Peake a bordo della stazione spaziale internazionale, e la Brexit che ne decreta tecnicamente l’uscita dal corpo degli astronauti europei. Peake, sesto astronauta della Gran Bretagna, rischia di passare alla storia come l’unico selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea. Uno dei paradossi conseguenti all’esito del referendum che ha decretato l’uscita del Paese d’oltremanica dall’Unione Europea e che coinvolge inevitabilmente anche gli status di collaborazione scientifica e spaziale. Tim Peake, 44 anni, selezionato dall’ESA nel 2009 insieme agli italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, ha trascorso 185 giorni, 22 ore e 12 minuti in orbita, facendo parte dell’equipaggio della spedizione 46-47, partito il 15 dicembre 2015 dal dal cosmodromo di Baikonur in Khazakistan e rientrato a terra alle 11:15 italiane del 18 giugno 2016 con la capsula Soyuz TMA-19M, di cui hanno fatto parte l’americano Tim Kopra e il russo Yuri Malenchenko. A bordo della ISS sono rimasti l’astronauta americano Jeff Williams e i cosmonauti russi Oleg Skripochka e Alexey Ovchinin, in attesa del nuovo equipaggio di spedizione 48-49, composto dall’americana Kate Rubins, dal russo Anatoly Ivanishin e dal giapponese Takuya Onishi, in partenza il 6 luglio 2016. Malenchenko, con l’ultima missione di lunga durata a bordo della ISS, ha accumulato 827 giorni di permanenza nello spazio, superando Sergej Krikalev, che ne ha trascorsi 803, ed è secondo in assoluto dietro Gennadij Padalka, recordman con 878 giorni in orbita, ma rispetto al quale vanta una maggiore permanenza sulla stazione con 672 giorni contro 609.

Sono trascorsi appena cinque giorni tra la fine della missione Principia, condotta dal britannico Tim Peake a bordo della stazione spaziale internazionale, e la Brexit che ne decreta tecnicamente l’uscita dal corpo degli astronauti europei. Peake, sesto astronauta della Gran Bretagna, rischia di passare alla storia come l’unico selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea. Uno dei paradossi conseguenti all’esito del referendum che ha decretato l’uscita del Paese d’oltremanica dall’Unione Europea e che coinvolge inevitabilmente anche gli status di collaborazione scientifica e spaziale. Tim Peake, 44 anni, selezionato dall’ESA nel 2009 insieme agli italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, ha trascorso 185 giorni, 22 ore e 12 minuti in orbita, facendo parte dell’equipaggio della spedizione 46-47, partito il 15 dicembre 2015 dal dal cosmodromo di Baikonur in Khazakistan e rientrato a terra alle 11:15 italiane del 18 giugno 2016 con la capsula Soyuz TMA-19M, di cui hanno fatto parte l’americano Tim Kopra e il russo Yuri Malenchenko. A bordo della ISS sono rimasti l’astronauta americano Jeff Williams e i cosmonauti russi Oleg Skripochka e Alexey Ovchinin, in attesa del nuovo equipaggio di spedizione 48-49, composto dall’americana Kate Rubins, dal russo Anatoly Ivanishin e dal giapponese Takuya Onishi, in partenza il 6 luglio 2016. Malenchenko, con l’ultima missione di lunga durata a bordo della ISS, ha accumulato 827 giorni di permanenza nello spazio, superando Sergej Krikalev, che ne ha trascorsi 803, ed è secondo in assoluto dietro Gennadij Padalka, recordman con 878 giorni in orbita, ma rispetto al quale vanta una maggiore permanenza sulla stazione con 672 giorni contro 609.

La NASA ha scelto giovedì 16 giugno per indire nel suo quartier generale di Washington una conferenza sulla sonda JUNO, prossima ad inserirsi nell’orbita di Giove per studiarne nel profondo la composizione della sua atmosfera e del pianeta. La sonda segue di due decenni la missione GAILEO, sempre della NASA, che si è conclusa nei primi anni del 2000. A bordo di JUNO due fondamentali strumenti italiani, la camera ad infrarossi con spettrometro Jiram e lo strumento di radioscienza KAT. Il primo realizzato da FinMeccanica sotto la guida scientifica dell’INAF, il secondo da Thales Alenia Space Italiana sotto la guida scientifica dell’Università La Sapienza. Entrambi con il supporto e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, rappresentata dal responsabile dei programmi scientifici Enrico Flamini, affiancato dal principal investigator di Jiram, Alberto Adriani dello IAPS-INAF. L’ingresso di JUNO nell’orbita di Giove, di cui si vuole studiare origine ed evoluzione, è in programma il 4 luglio 2016, nel giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La NASA ha deciso di richiamare l’appuntamento quando la sonda, alimentata a energia solare, si trova a una trentina di milioni di chilometri dal traguardo, dopo quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio. JUNO (JUpiter Near-polar Orbiter), missione a forte partnership italiana, si propone di dare risposte tali questioni fondamentali, ancora irrisolte sul grande pianeta gassoso. Muovendosi su un’orbita polare, studierà i campi gravitazionali e magnetici del gigante di gas, esplorerà le sue nubi vorticose e l’atmosfera, marchio di fabbrica di Giove. Misurerà l’abbondanza di acqua e cercherà di determinare la struttura interna del pianeta, cercando prova della presenza di un nucleo solido. Una volta agganciato Giove, Juno svolgerà 20 mesi di intensa attività scientifica e raccolta dati da compiere in 37 orbite servendosi di una suite composta da 9 strumenti principali. Il cuore di Juno sarà l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons ‘sorella’ di JUNO, entrambi appartenenti alla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers.

La NASA ha scelto giovedì 16 giugno per indire nel suo quartier generale di Washington una conferenza sulla sonda JUNO, prossima ad inserirsi nell’orbita di Giove per studiarne nel profondo la composizione della sua atmosfera e del pianeta. La sonda segue di due decenni la missione GAILEO, sempre della NASA, che si è conclusa nei primi anni del 2000. A bordo di JUNO due fondamentali strumenti italiani, la camera ad infrarossi con spettrometro Jiram e lo strumento di radioscienza KAT. Il primo realizzato da FinMeccanica sotto la guida scientifica dell’INAF, il secondo da Thales Alenia Space Italiana sotto la guida scientifica dell’Università La Sapienza. Entrambi con il supporto e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, rappresentata dal responsabile dei programmi scientifici Enrico Flamini, affiancato dal principal investigator di Jiram, Alberto Adriani dello IAPS-INAF. L’ingresso di JUNO nell’orbita di Giove, di cui si vuole studiare origine ed evoluzione, è in programma il 4 luglio 2016, nel giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. La NASA ha deciso di richiamare l’appuntamento quando la sonda, alimentata a energia solare, si trova a una trentina di milioni di chilometri dal traguardo, dopo quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio. JUNO (JUpiter Near-polar Orbiter), missione a forte partnership italiana, si propone di dare risposte tali questioni fondamentali, ancora irrisolte sul grande pianeta gassoso. Muovendosi su un’orbita polare, studierà i campi gravitazionali e magnetici del gigante di gas, esplorerà le sue nubi vorticose e l’atmosfera, marchio di fabbrica di Giove. Misurerà l’abbondanza di acqua e cercherà di determinare la struttura interna del pianeta, cercando prova della presenza di un nucleo solido. Una volta agganciato Giove, Juno svolgerà 20 mesi di intensa attività scientifica e raccolta dati da compiere in 37 orbite servendosi di una suite composta da 9 strumenti principali. Il cuore di Juno sarà l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF. Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons ‘sorella’ di JUNO, entrambi appartenenti alla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers.  Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta del sistema solare. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, come una trottola spaziale. Va ricordato che tra le large mission dell’Agenzia Spaziale Europa c’è in cantiere JUICE, dedicata questa ai satelliti medicei e anche questa a forte componente scientifica italiana. Di fatto il nostro Paese, unico in Europa almeno per rilevanza della strumentazione, superato solo dalla NASA, è presente nelle attività di ricerca in quasi tutti i pianeti e corpi celesti del sistema solare: Solar Orbiter per il Sole, Bepi Colombo Mercurio, Venus Express Venere, Mars Express e MRO Marte, Juno e Juice Giove e sue lune, Cassini-Huygens Saturno e sue Lune, Dawn asteroidi Cerere e Vesta.

Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta del sistema solare. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, come una trottola spaziale. Va ricordato che tra le large mission dell’Agenzia Spaziale Europa c’è in cantiere JUICE, dedicata questa ai satelliti medicei e anche questa a forte componente scientifica italiana. Di fatto il nostro Paese, unico in Europa almeno per rilevanza della strumentazione, superato solo dalla NASA, è presente nelle attività di ricerca in quasi tutti i pianeti e corpi celesti del sistema solare: Solar Orbiter per il Sole, Bepi Colombo Mercurio, Venus Express Venere, Mars Express e MRO Marte, Juno e Juice Giove e sue lune, Cassini-Huygens Saturno e sue Lune, Dawn asteroidi Cerere e Vesta.

I primi due mesi di dati mostrano infatti che, nel range di frequenze tra 60 mHz e 1 Hz, la precisione di Lisa Pathfinder è limitata solo dal rumore dei sensori del sistema ottico, usato per monitorare la posizione e l’orientamento delle masse di prova. Alle frequenze tra 1 e 60 mHz, il controllo delle masse è invece limitato dal piccolo numero di molecole di gas rimaste nel vuoto intorno ai cubi e che rimbalzano sulla loro superficie. Questo effetto è diminuito rendendo ancora più spinto il vuoto esistente e ci si aspetta possa essere ridotto ulteriormente nei prossimi mesi. Infine, a frequenze ancora più basse, inferiori a 1 mHz, gli scienziati hanno misurato una forza centrifuga che agisce sui cubi e dovuta alla forma dell’orbita di LISA Pathfinder, combinato con l’effetto del rumore nel segnale dello strumento usato per orientare la sonda. Questa forza che disturba lievemente il moto delle masse nella sonda, non sarebbe però un problema per un futuro osservatorio spaziale, dove ogni massa sarebbe collocata nella sua navicella e collegata con un laser alle altre, distanti milioni di chilometri. I risultati ottenuti mostrano quindi che LISA PAthfinder ha provato la fattibilità tecnologica e aperto la strada alla realizzazione di un osservatorio per onde gravitazionali nello spazio, che sarà realizzato come terza missione di grande scala (L3) nel programma Cosmic Vision dell’ESA. L’attività scientifica dell’intero LISA Technology Package continuerà fino alla fine di giugno 2016 e sarà seguita da tre mesi di operazioni del Disturbance Reduction System, fornito dalla NASA-JPL per validare la tecnologia aggiuntiva di future navicelle di questo tipo.

I primi due mesi di dati mostrano infatti che, nel range di frequenze tra 60 mHz e 1 Hz, la precisione di Lisa Pathfinder è limitata solo dal rumore dei sensori del sistema ottico, usato per monitorare la posizione e l’orientamento delle masse di prova. Alle frequenze tra 1 e 60 mHz, il controllo delle masse è invece limitato dal piccolo numero di molecole di gas rimaste nel vuoto intorno ai cubi e che rimbalzano sulla loro superficie. Questo effetto è diminuito rendendo ancora più spinto il vuoto esistente e ci si aspetta possa essere ridotto ulteriormente nei prossimi mesi. Infine, a frequenze ancora più basse, inferiori a 1 mHz, gli scienziati hanno misurato una forza centrifuga che agisce sui cubi e dovuta alla forma dell’orbita di LISA Pathfinder, combinato con l’effetto del rumore nel segnale dello strumento usato per orientare la sonda. Questa forza che disturba lievemente il moto delle masse nella sonda, non sarebbe però un problema per un futuro osservatorio spaziale, dove ogni massa sarebbe collocata nella sua navicella e collegata con un laser alle altre, distanti milioni di chilometri. I risultati ottenuti mostrano quindi che LISA PAthfinder ha provato la fattibilità tecnologica e aperto la strada alla realizzazione di un osservatorio per onde gravitazionali nello spazio, che sarà realizzato come terza missione di grande scala (L3) nel programma Cosmic Vision dell’ESA. L’attività scientifica dell’intero LISA Technology Package continuerà fino alla fine di giugno 2016 e sarà seguita da tre mesi di operazioni del Disturbance Reduction System, fornito dalla NASA-JPL per validare la tecnologia aggiuntiva di future navicelle di questo tipo.

Una scoperta scientifica di straordinaria importanza, vale a dire la prima osservazione in assoluta di glicina su una cometa, e a seguire il timore di perdere i contatti con la sonda Rosetta. L’ultimo weekend di maggio ha lasciato in apprensione il team di controllo della missione, dopo il segnale di modalità provvisoria che è durata 24 ore. Poi la ripresa delle comunicazioni con Rosetta, che viaggia a 5 km dalla superficie di 67P/Churyumov-Gerasimenko. Probabilmente i grani di polvere cometaria hanno investito la sonda ingannando i sensori stellari inducendo i computer di bordo a porre tutti i sistemi in safe-mode. Sylvian Lodiot, operation manager di Rosetta, ha spiegato che, dopo aver perso il contatto, sono stati inviati comandi ‘alla cieca’, operazione che riportato in funzione i sensori stellari e ha ricondotto il veicolo spaziale in assetto. Subito dopo è stato ripristinato il contatto con la sonda. Tuttavia, il team sta ancora cercando di confermare la posizione esatta del veicolo spaziale lungo la sua orbita attorno alla cometa. Il comando è stato impartito dalla stazione di terra di New Norcia, Australia, e più tardi, la base dell’ESA Cebreros, in Spagna, è stato utilizzata in supporto per il recupero della sonda. Sono state ore molto delicate per Rosetta che si muoveva senza l’ausilio dei suoi sensori stellari, una sorta di bussole spaziali utili per il controllo dell’assetto e grazie alle quali le sonde si orientano e navigano. Tali strumenti sono dotati di un sistema automatico di riconoscimento delle stelle e permettono al veicolo di conoscere il proprio orientamento rispetto al Sole e alla Terra. A sua volta, ciò assicura l’orientamento corretto dell’antenna ad alto guadagno, che serve a inviare e ricevere segnali. Se la sonda non riesce a ‘inseguire’ correttamente i suoi punti di riferimento – le stelle appunto – le comunicazioni con la Terra possono interrompersi. Ed è quanto sembra essere accaduto a Rosetta, ipotizzano all’ESA. Come sempre avviene durante le procedure di safe-mode, gli strumenti di bordo vengono commutati automaticamente, consentendo agli operatori di attivare le misure necessarie per recuperare completamente il veicolo spaziale prima di riprendere le attività scientifiche. Prima dell’’incidente’, l’obiettivo per questa settimana era di portare Rosetta su orbite di 30 km entro mercoledì 1 giugno. Gli eventi occorsi nel weekend mettono in evidenza i rischi e le criticità che la navicella dovrà affrontare durante le ultime settimane della missione quando Rosetta scenderà ancora più vicino alla superficie di 67P e sarà quindi più colpita dall’attività cometaria. I grani di polvere potrebbero nuovamente disturbare i sensori di assetto stellare e tanto che il team sta valutando l’ipotesi di spegnere ‘le bussole’ in alcuni momenti specifici. Ciò per evitare che il veicolo entri in modalità provvisoria e quindi ‘escluda’ gli strumenti scientifici proprio nelle fasi conclusive della missione. Attualmente i piani prevedono di scendere sul piccolo lobo vicino al sito scelto originariamente per lo sbarco di Philae nell’area denominata Agilkia, il prossimo 30 settembre.

Una scoperta scientifica di straordinaria importanza, vale a dire la prima osservazione in assoluta di glicina su una cometa, e a seguire il timore di perdere i contatti con la sonda Rosetta. L’ultimo weekend di maggio ha lasciato in apprensione il team di controllo della missione, dopo il segnale di modalità provvisoria che è durata 24 ore. Poi la ripresa delle comunicazioni con Rosetta, che viaggia a 5 km dalla superficie di 67P/Churyumov-Gerasimenko. Probabilmente i grani di polvere cometaria hanno investito la sonda ingannando i sensori stellari inducendo i computer di bordo a porre tutti i sistemi in safe-mode. Sylvian Lodiot, operation manager di Rosetta, ha spiegato che, dopo aver perso il contatto, sono stati inviati comandi ‘alla cieca’, operazione che riportato in funzione i sensori stellari e ha ricondotto il veicolo spaziale in assetto. Subito dopo è stato ripristinato il contatto con la sonda. Tuttavia, il team sta ancora cercando di confermare la posizione esatta del veicolo spaziale lungo la sua orbita attorno alla cometa. Il comando è stato impartito dalla stazione di terra di New Norcia, Australia, e più tardi, la base dell’ESA Cebreros, in Spagna, è stato utilizzata in supporto per il recupero della sonda. Sono state ore molto delicate per Rosetta che si muoveva senza l’ausilio dei suoi sensori stellari, una sorta di bussole spaziali utili per il controllo dell’assetto e grazie alle quali le sonde si orientano e navigano. Tali strumenti sono dotati di un sistema automatico di riconoscimento delle stelle e permettono al veicolo di conoscere il proprio orientamento rispetto al Sole e alla Terra. A sua volta, ciò assicura l’orientamento corretto dell’antenna ad alto guadagno, che serve a inviare e ricevere segnali. Se la sonda non riesce a ‘inseguire’ correttamente i suoi punti di riferimento – le stelle appunto – le comunicazioni con la Terra possono interrompersi. Ed è quanto sembra essere accaduto a Rosetta, ipotizzano all’ESA. Come sempre avviene durante le procedure di safe-mode, gli strumenti di bordo vengono commutati automaticamente, consentendo agli operatori di attivare le misure necessarie per recuperare completamente il veicolo spaziale prima di riprendere le attività scientifiche. Prima dell’’incidente’, l’obiettivo per questa settimana era di portare Rosetta su orbite di 30 km entro mercoledì 1 giugno. Gli eventi occorsi nel weekend mettono in evidenza i rischi e le criticità che la navicella dovrà affrontare durante le ultime settimane della missione quando Rosetta scenderà ancora più vicino alla superficie di 67P e sarà quindi più colpita dall’attività cometaria. I grani di polvere potrebbero nuovamente disturbare i sensori di assetto stellare e tanto che il team sta valutando l’ipotesi di spegnere ‘le bussole’ in alcuni momenti specifici. Ciò per evitare che il veicolo entri in modalità provvisoria e quindi ‘escluda’ gli strumenti scientifici proprio nelle fasi conclusive della missione. Attualmente i piani prevedono di scendere sul piccolo lobo vicino al sito scelto originariamente per lo sbarco di Philae nell’area denominata Agilkia, il prossimo 30 settembre.

Chi ipotizzava che l’epoca dello Space Shuttle e dei veicoli similari fosse finita, ebbene si è dovuto ricredere. Il collaudo del prototipo di una spaceship riutilizzabile, progettato e sviluppato dall’agenzia spaziale indiana ISRO, avvenuto con successo all’alba di martedì 24 maggio, riapre la possibilità di rilanciare questa filosofia di volo orbitale. Il lancio dello RLV-TD, acronimo di Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator, lungo appena 6,5 metri, del peso di pesa 1,75 tonnellate e posto su un vettore monostadio, è stato effettuato dallo Satish Dhawan Space Center, sulla costa orientale dell’India e ha consentito di effettuare un volo suborbitale della durata di 12 minuti e 50 secondi. La missione si è conclusa con un ammaraggio nel golfo del Bengala, senza che il veicolo potesse essere recuperato. Il test era mirato sostanzialmente a verificare il comportamento durante il volo ipersonico, il controllo della navigazione e l’efficacia degli scudi termini. Prossima tappa sarà il rilascio del prototipo da un aereo per provare l’atterraggio su pista. L’obiettivo dell’ISRO è sviluppare un veicolo riutilizzabile a basso costo per il lancio di piccoli satelliti. Il modello definitivo della navetta riutilizzabile indiana sarà dimensionalmente sei volte più grande e si prevede che possa diventare operativo a metà del prossimo decennio.

Chi ipotizzava che l’epoca dello Space Shuttle e dei veicoli similari fosse finita, ebbene si è dovuto ricredere. Il collaudo del prototipo di una spaceship riutilizzabile, progettato e sviluppato dall’agenzia spaziale indiana ISRO, avvenuto con successo all’alba di martedì 24 maggio, riapre la possibilità di rilanciare questa filosofia di volo orbitale. Il lancio dello RLV-TD, acronimo di Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstrator, lungo appena 6,5 metri, del peso di pesa 1,75 tonnellate e posto su un vettore monostadio, è stato effettuato dallo Satish Dhawan Space Center, sulla costa orientale dell’India e ha consentito di effettuare un volo suborbitale della durata di 12 minuti e 50 secondi. La missione si è conclusa con un ammaraggio nel golfo del Bengala, senza che il veicolo potesse essere recuperato. Il test era mirato sostanzialmente a verificare il comportamento durante il volo ipersonico, il controllo della navigazione e l’efficacia degli scudi termini. Prossima tappa sarà il rilascio del prototipo da un aereo per provare l’atterraggio su pista. L’obiettivo dell’ISRO è sviluppare un veicolo riutilizzabile a basso costo per il lancio di piccoli satelliti. Il modello definitivo della navetta riutilizzabile indiana sarà dimensionalmente sei volte più grande e si prevede che possa diventare operativo a metà del prossimo decennio. Lo sviluppo del prototipo, iniziato cinque anni fa, ha comportato un costo di 14 milioni di dollari. La NASA, che ha mandato in pensione nel 2011 lo Space Shuttle (il cui costo per missione era di 500 milioni di dollari), ha trasformato in parata ciò che è ancora rimasto di quella epopea iniziata il 12 aprile 1981 e durata perciò trent’anni. L’ultimo serbatoio esterno, lungo 47 metri e del diametro di 10 metri, che serviva a lanciare la navetta americana ha lasciato Los Angeles su un mezzo su gomma, destinato a essere esposto dal 2018 al Samuel Oschin Air and Space Center.

Lo sviluppo del prototipo, iniziato cinque anni fa, ha comportato un costo di 14 milioni di dollari. La NASA, che ha mandato in pensione nel 2011 lo Space Shuttle (il cui costo per missione era di 500 milioni di dollari), ha trasformato in parata ciò che è ancora rimasto di quella epopea iniziata il 12 aprile 1981 e durata perciò trent’anni. L’ultimo serbatoio esterno, lungo 47 metri e del diametro di 10 metri, che serviva a lanciare la navetta americana ha lasciato Los Angeles su un mezzo su gomma, destinato a essere esposto dal 2018 al Samuel Oschin Air and Space Center.

Si è conclusa con successo la fase di analisi e verifica dello stato dei sistemi di bordo (In Orbit Commissioning Review) del satellite ExoMars in viaggio verso Marte. Thales Alenia Space ha presentato all’Agenzia Spaziale Europea una relazione che conferma la piena funzionalità dei due moduli, l’EDM (Entry Descent Module, modulo di discesa Schiaparelli) e il TGO (Trace Gas Orbiter) che compongono il satellite. Le verifiche effettuate sul modulo orbitale hanno confermato che le temperature del satellite sono nei limiti operativi, l’andamento del Sottosistema di Propulsione è corretto ed il consumo di energia del satellite è nominale. Il trend dei parametri elettrici (tensione e corrente) non mostra variazioni rispetto ai valori misurati durante l’integrazione e test a Terra.

Si è conclusa con successo la fase di analisi e verifica dello stato dei sistemi di bordo (In Orbit Commissioning Review) del satellite ExoMars in viaggio verso Marte. Thales Alenia Space ha presentato all’Agenzia Spaziale Europea una relazione che conferma la piena funzionalità dei due moduli, l’EDM (Entry Descent Module, modulo di discesa Schiaparelli) e il TGO (Trace Gas Orbiter) che compongono il satellite. Le verifiche effettuate sul modulo orbitale hanno confermato che le temperature del satellite sono nei limiti operativi, l’andamento del Sottosistema di Propulsione è corretto ed il consumo di energia del satellite è nominale. Il trend dei parametri elettrici (tensione e corrente) non mostra variazioni rispetto ai valori misurati durante l’integrazione e test a Terra. Il programma ExoMars è frutto di una cooperazione internazionale tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), fortemente sostenuto anche dall’ Agenzia Spaziale Italiana. Il Programma è sviluppato da un consorzio Europeo guidato da Thales Alenia Space Italia che coinvolge circa 134 aziende spaziali dei Paesi partner dell’ESA. Thales Alenia Space Italia, prime contractor del programma ExoMars, è responsabile della progettazione di entrambe le missioni 2016 e 2020.

Il programma ExoMars è frutto di una cooperazione internazionale tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), fortemente sostenuto anche dall’ Agenzia Spaziale Italiana. Il Programma è sviluppato da un consorzio Europeo guidato da Thales Alenia Space Italia che coinvolge circa 134 aziende spaziali dei Paesi partner dell’ESA. Thales Alenia Space Italia, prime contractor del programma ExoMars, è responsabile della progettazione di entrambe le missioni 2016 e 2020.