da Sorrentino | Mag 21, 2016 | Missioni, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

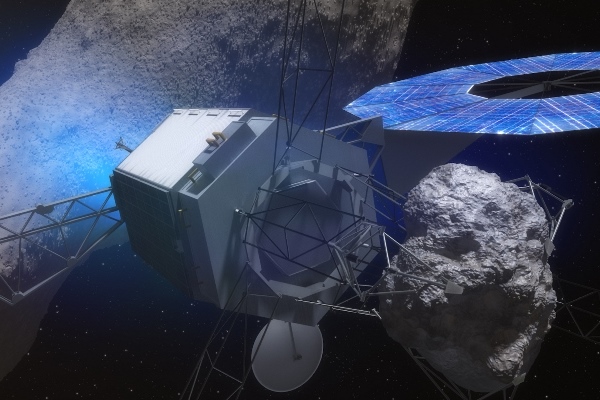

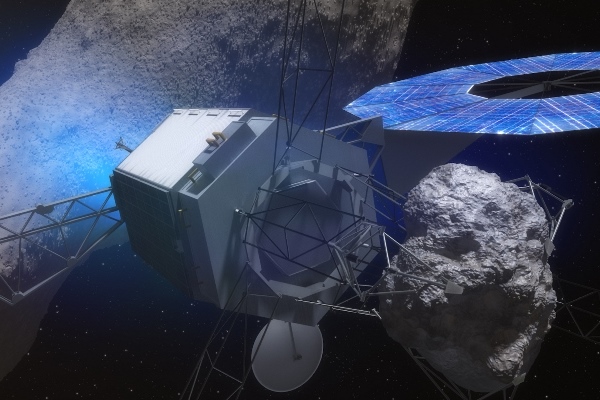

NASA e Agenzia Spaziale Italiana stanno studiando una potenziale collaborazione per la Asteroid Redirect Mission. Dall’annuncio della missione ARM nel 2013, la NASA ha continuato a cercare idee da comunità esterne per identificare concetti innovativi, finché la missione è ancora nelle prime fasi di formulazione. Lo studio sviluppato con l’Agenzia Spaziale Italiana fornisce un’opportunità per le due agenzie di avere uno dialogo focalizzato sulla potenziale collaborazione. La missione ARM, divisa in due parti, prevede un primo segmento che include un volo robotico con propulsione elettrica (solare) verso un asteroide vicino alla Terra nei primi anni 2020. L’intento è di catturare un grande masso dalla sua superficie, per poi inserirlo in un orbita intorno alla Luna. Il secondo segmento è una missione con equipaggio a metà degli anni 2020 per investigare la massa dell’asteroide vicino alla Luna e riportare campioni sulla Terra. ARM dimostrerà un certo numero di capacità necessarie per la NASA per il futuro viaggio per Marte. Tra queste ci sono: una forte propulsione elettrica solare e l’interazione degli astronauti con oggetti naturali nello spazio profondo. Permettendo, tra l’altro, di esplorare le risorse (naturali, minerarie) di un asteroide.

NASA e Agenzia Spaziale Italiana stanno studiando una potenziale collaborazione per la Asteroid Redirect Mission. Dall’annuncio della missione ARM nel 2013, la NASA ha continuato a cercare idee da comunità esterne per identificare concetti innovativi, finché la missione è ancora nelle prime fasi di formulazione. Lo studio sviluppato con l’Agenzia Spaziale Italiana fornisce un’opportunità per le due agenzie di avere uno dialogo focalizzato sulla potenziale collaborazione. La missione ARM, divisa in due parti, prevede un primo segmento che include un volo robotico con propulsione elettrica (solare) verso un asteroide vicino alla Terra nei primi anni 2020. L’intento è di catturare un grande masso dalla sua superficie, per poi inserirlo in un orbita intorno alla Luna. Il secondo segmento è una missione con equipaggio a metà degli anni 2020 per investigare la massa dell’asteroide vicino alla Luna e riportare campioni sulla Terra. ARM dimostrerà un certo numero di capacità necessarie per la NASA per il futuro viaggio per Marte. Tra queste ci sono: una forte propulsione elettrica solare e l’interazione degli astronauti con oggetti naturali nello spazio profondo. Permettendo, tra l’altro, di esplorare le risorse (naturali, minerarie) di un asteroide.

“Abbiamo ricevuto un grande interesse per la Asteroid Redirect Mission da parte dell’industria, il mondo accademico e altre agenzie spaziali”, spiega Michael Gates, direttore del programma ARM. “ASI ha una grande esperienza in missioni di esplorazione robotica, in particolare possono contribuire con la loro significante competenza e le loro tecnologie. Siamo quindi entusiasti di poter discutere di una potenziale collaborazione per l’ARM con loro”. NASA e ASI hanno deciso di studiare diverse aree di potenziale cooperazione per il segmento robotico dell’ARM, inclusi i mezzi per caratterizzare l’asteroide, che permetterà di scegliere e acquisire la roccia dell’asteroide, ma anche altri modi per fare uso delle capacità di ASI nell’ambito di interessi comuni con la NASA.

“L’Agenzia Spaziale Italiana – spiega il presidente ASI Roberto Battiston – segue il programma ARM con molto interesse. Ha importanti implicazioni scientifiche per quanto riguarda possibili minacce da parte di asteroidi e può permettere di sviluppare nuove tecnologie per controllare i rischi di possibili impatti. Inoltre, lo sfruttamento commerciale di risorse minerarie di asteroidi è un motore trainante per sviluppare la space economy, che può introdurre nuove aziende e nuove abilità nel settore spaziale”. Il concetto per la missione robotica ARM si sta avvicinando al Key Decision Point-B della NASA, o KDP-B, programmato nell’estate 2016. Durante il KDP-B, la NASA deciderà sui requisiti di sistema preliminari e i concetti operativi, come anche le linee guida per i requisiti del progetto e gli accordi lavorativi tra i vari centri NASA per la prossima fare di sviluppo della missione. Il lancio della missione robotica ARM è programmata per il tardo 2021.

da Sorrentino | Mag 20, 2016 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

La Stazione Spaziale Internazionale avrà per la seconda volta un comandante europeo. Toccherà al tedesco Alexander Gerst, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, vestire i gradi nel 2018, quando effettuerà una missione di sei mesi, tra maggio e novembre, che sarà classificata inizialmente come Spedizione 56 e, nella seconda parte quando assumerà effettivamente il comando, Spedizione 57. A dare l’annuncio al Centro Astronautico Europeo di Colonia è stato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Jan Woerner, alla presenza della cancelliere tedesco Angela Merkel. Finora l’unico europeo ad avere assunto il ruolo di comandante della ISS, nei quindici anni di attività orbitale, è stato nel 2009 Frank De Winne nel 2009, attuale responsabile del Centro Astronauti dell’ESA. Alexander Gerst ha effettuato già la missione Blue Dot sulla ISS dal maggio al novembre 2014, trascorrendo 166 giorni nello spazio.

La Stazione Spaziale Internazionale avrà per la seconda volta un comandante europeo. Toccherà al tedesco Alexander Gerst, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, vestire i gradi nel 2018, quando effettuerà una missione di sei mesi, tra maggio e novembre, che sarà classificata inizialmente come Spedizione 56 e, nella seconda parte quando assumerà effettivamente il comando, Spedizione 57. A dare l’annuncio al Centro Astronautico Europeo di Colonia è stato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Jan Woerner, alla presenza della cancelliere tedesco Angela Merkel. Finora l’unico europeo ad avere assunto il ruolo di comandante della ISS, nei quindici anni di attività orbitale, è stato nel 2009 Frank De Winne nel 2009, attuale responsabile del Centro Astronauti dell’ESA. Alexander Gerst ha effettuato già la missione Blue Dot sulla ISS dal maggio al novembre 2014, trascorrendo 166 giorni nello spazio.

Nella sua seconda esperienza in orbita, Gerst avrà il compito di condurre l’esperimento Mares dell’ESA dedicato allo studio del tono muscolare in assenza di peso, eseguire una serie di test relativi alla ricerca sui cristalli di plasma in microgravità, e lavorare su una serie tecnologie e moduli sperimentale a supporto del programma spaziale umano. Attualmente a bordo della ISS c’è l’astronauta europeo Tim Peake; nel mese di novembre 2016 è atteso Thomas Pesquet, mentre nel maggio 2017 sarà la volta di Paolo Nespoli. Va ricordato che il primo europeo ad abitare la stazione spaziale internazionale è stato Umberto Guidoni, rimasto a bordo dal 22 aprile al 1° maggio 2001.

da Sorrentino | Mag 15, 2016 | Missioni, Primo Piano, Programmi, Stazione Spaziale

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato il progetto NANOROS, basato sulla ricerca nel campo delle nanotecnologie, che porterà per la prima volta nello spazio la NANOCERIA in occasione della missione che vedrà protagonista l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. In veste di principal investigator due ricercatori del Centro di Micro-BioRobotica di Pontedera, che fa parte della rete dell’Istituto Italiano di Tecnologia: il neurobiologo Attilio Marino e la biotecnologa Giada Bianchi. Il progetto NANOROS permetterà di studiare gli effetti della NANOCERIA, nanoparticelle di ossido di cerio, materiale intelligente in grado di lavorare come antiossidante molto potente e autorigenerante, ampiamente studiato nella ricerca biomedica per contrastare tutte quelle malattie la cui insorgenza è legata ad un aumento dei radicali liberi. La NANOCERIA sarà testata su sistemi biologici modello in condizioni estreme, in presenza di forti radiazioni cosmiche e in assenza di gravità prolungate, ovvero nelle condizioni che vivono gli astronauti e che ne limitano la permanenza nello spazio oltre certi limiti. La NANOCERIA ha dato promettenti risultati relativi al trattamento del morbo di Parkinson e dell’obesità; con il progetto NANOROS, l’obiettivo sarà creare le basi per fermare la degenerazione muscolare cui sono sottoposti gli astronauti durante la loro permanenza nello spazio, con la prospettiva di ottenere importanti ricadute anche per le malattie muscolo-degenerative sulla Terra. L’esperimento NANOROS, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, sarà condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta Paolo Nespoli e si avvarrà di dispositivi di ricerca avanzati sviluppati dalla Kayser Italia di Livorno, azienda leader per il supporto delle attività nello spazio. Coordinatore del progetto NANOROS è Gianni Ciofani, Professore Associato del Politecnico di Torino e Ricercatore presso il Centro di Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato il progetto NANOROS, basato sulla ricerca nel campo delle nanotecnologie, che porterà per la prima volta nello spazio la NANOCERIA in occasione della missione che vedrà protagonista l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. In veste di principal investigator due ricercatori del Centro di Micro-BioRobotica di Pontedera, che fa parte della rete dell’Istituto Italiano di Tecnologia: il neurobiologo Attilio Marino e la biotecnologa Giada Bianchi. Il progetto NANOROS permetterà di studiare gli effetti della NANOCERIA, nanoparticelle di ossido di cerio, materiale intelligente in grado di lavorare come antiossidante molto potente e autorigenerante, ampiamente studiato nella ricerca biomedica per contrastare tutte quelle malattie la cui insorgenza è legata ad un aumento dei radicali liberi. La NANOCERIA sarà testata su sistemi biologici modello in condizioni estreme, in presenza di forti radiazioni cosmiche e in assenza di gravità prolungate, ovvero nelle condizioni che vivono gli astronauti e che ne limitano la permanenza nello spazio oltre certi limiti. La NANOCERIA ha dato promettenti risultati relativi al trattamento del morbo di Parkinson e dell’obesità; con il progetto NANOROS, l’obiettivo sarà creare le basi per fermare la degenerazione muscolare cui sono sottoposti gli astronauti durante la loro permanenza nello spazio, con la prospettiva di ottenere importanti ricadute anche per le malattie muscolo-degenerative sulla Terra. L’esperimento NANOROS, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, sarà condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta Paolo Nespoli e si avvarrà di dispositivi di ricerca avanzati sviluppati dalla Kayser Italia di Livorno, azienda leader per il supporto delle attività nello spazio. Coordinatore del progetto NANOROS è Gianni Ciofani, Professore Associato del Politecnico di Torino e Ricercatore presso il Centro di Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera.

da Sorrentino | Mag 11, 2016 | Missioni, Primo Piano, Stazione Spaziale

Conclusa la missione della capsula Dragon, arrivata sulla stazione spaziale internazionale il 10 aprile e rientrata con uno splashdown nelle acque del Pacifico, circa 300 km al largo di Long Beach sulla costa californiana, alle 20,51 ora italiana di mercoledì 11 maggio. A bordo un prezioso carico di esperimenti scientifici, ben una tonnellata e mezza, frutto delle attività di ricerca svolte in orbita, in prevalenza nel campo della biologia e biotecnologie, della fisiologia umana. Una parte significativa dei test è stata condotta sull’americano Scott Kelly e il russo Mikhail Kornienko, che hanno trascorso 340 giorni nello spazio a bordo della Iss rientrando a terra il 2 marzo 2016. Un migliaio di provette, contenenti sangue e urine raccolti durante il lungo periodo di permanenza in orbita, rappresenta il campionario che permetterà di studiare gli effetti prodotti sull’uomo dalla lunga permanenza in assenza di gravità, in vista delle future missioni di esplorazione e in particolare quelle dirette verso Marte. La capsula Dragon, progettata e costruita dalla società spaziale privata Space X, ha trasportato sulla ISS circa tre tonnellate di rifornimenti, pezzi di ricambio e materiali per esperimenti scientifici, nonché il modulo Beam realizzato dalla Bigelow Aerospace che è il primo habitat progettato per essere gonfiato nello spazio e testato sul complesso orbitale per verificarne l’utilizzo sulle superfici lunari e marziane. Sganciatasi dal modulo Harmony con il braccio robotico Canadarm 2, Dragon si è allontanata dalla stazione e ha acceso i suoi motori a distanza di sicurezza, iniziando la discesa sulla Terra. Una volta ammarata, la capsula è stata recuperata con il suo carico di materiali scientifici, che saranno destinati ai rispettivi laboratori di ricerca.

da Sorrentino | Mag 10, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi

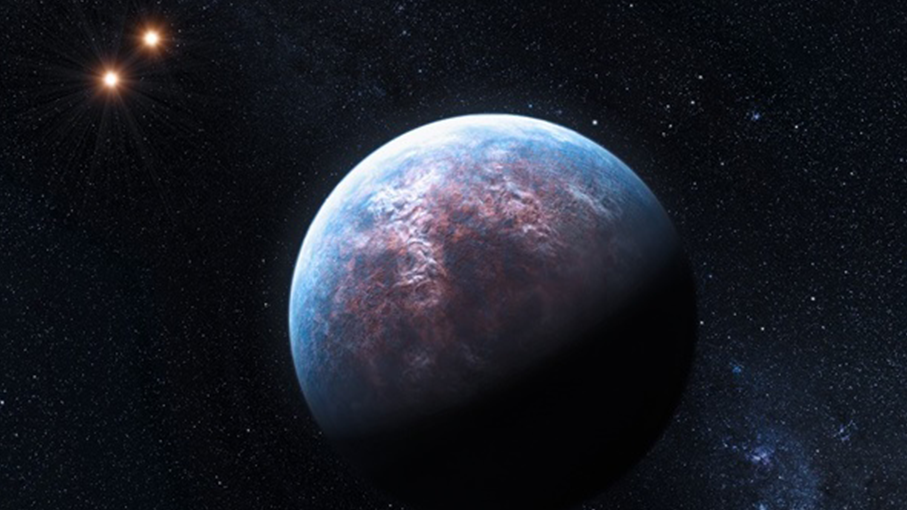

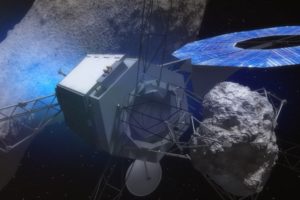

La NASA ha scelto un giorno particolare, con gli occhi di astronomi e astrofili concentrati sulla piccola ombra proiettata da Mercurio nel suo transito davanti al disco solare. Kepler, cacciatore di esopianeti, ha svolto il suo prezioso lavoro individuandone 1.284 nuovi, il 43 per cento dei quali sarebbero simili alla Terra. Quelli su cui potrebbero essersi sviluppate le condizioni di vita, con presenza di acqua allo stato liquido sono a tutt’oggi 21 sul totale di quelli rilevati intorno a 150mila stelle. Il gioco del raddoppio è stato possibile ricorrendo a un metodo statistico, che ha permesso agli studiosi di procedere rapidamente, analizzando nello stesso tempo le caratteristiche dei vari aspiranti pianeti sul ‘catalogo’ realizzato dal telescopio nel luglio 2015. Sono le differenze nella luminosità stellare la chiave di volta del metodo investigativo di Kepler, che capta la diminuzione di lucentezza quando un pianeta transita davanti alla sua stella di riferimento.

La NASA ha scelto un giorno particolare, con gli occhi di astronomi e astrofili concentrati sulla piccola ombra proiettata da Mercurio nel suo transito davanti al disco solare. Kepler, cacciatore di esopianeti, ha svolto il suo prezioso lavoro individuandone 1.284 nuovi, il 43 per cento dei quali sarebbero simili alla Terra. Quelli su cui potrebbero essersi sviluppate le condizioni di vita, con presenza di acqua allo stato liquido sono a tutt’oggi 21 sul totale di quelli rilevati intorno a 150mila stelle. Il gioco del raddoppio è stato possibile ricorrendo a un metodo statistico, che ha permesso agli studiosi di procedere rapidamente, analizzando nello stesso tempo le caratteristiche dei vari aspiranti pianeti sul ‘catalogo’ realizzato dal telescopio nel luglio 2015. Sono le differenze nella luminosità stellare la chiave di volta del metodo investigativo di Kepler, che capta la diminuzione di lucentezza quando un pianeta transita davanti alla sua stella di riferimento.

da Sorrentino | Mag 7, 2016 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

Dopo lo storico atterraggio in mare aperto su una piattaforma a largo della Florida, portato a termine con successo il 9 aprile 2016, il booster del razzo vettore Falcon 9, lanciato alle 7:21 del mattino (ora italiana) del 6 maggio da Cape Canaveral per mettere in orbita il satellite per telecomunicazioni giapponese JCSAT-14 (rilasciato a una quota di a quasi 36 chilometri), è atterrato correttamente sulla piattaforma drone che lo attendeva nell’Atlantico, di fronte alla costa. Per la riuscita dell’impresa si è reso necessario attivare tre dei nove motori del sistema propulsivo per governare la fase di rientro in superficie che ha comportato una decelerazione tripla rispetto a quella che si registra in caso di rientro da un lancio diretto verso la ISS. Tre minuti dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 ha iniziato la manovra di rientro effettuando l’aerofrenata e atterrando in posizione verticale sulla piattaforma galleggiante. Operazione non facile né scontata, sia perché c’era stato un fallimento in occasione di un precedente lancio effettuato il 5 marzo 2016, sia in considerazione della spinta che il razzo vettore Falcon 9 ha dovuto imprimere al satellite giapponese affinché, una volta rilasciato, potesse raggiungere nel mese di luglio la sua posizione operativa in orbita geostazionaria a 36mila km circa sopra l’equatore. La fase di rientro è iniziata a una velocità maggiore rispetto ai test precedenti, sia quello fallito che il successivo riuscito, e il primo stadio ha dovuto sopportare una temperatura più elevata in conseguenza dell’attrito maggiore in atmosfera. L’operazione si è svolta nominalmente e il primo stadio, così recuperato, sarà riportato negli stabilimenti di SpaceX per essere ricondizionato e riutilizzato.

Dopo lo storico atterraggio in mare aperto su una piattaforma a largo della Florida, portato a termine con successo il 9 aprile 2016, il booster del razzo vettore Falcon 9, lanciato alle 7:21 del mattino (ora italiana) del 6 maggio da Cape Canaveral per mettere in orbita il satellite per telecomunicazioni giapponese JCSAT-14 (rilasciato a una quota di a quasi 36 chilometri), è atterrato correttamente sulla piattaforma drone che lo attendeva nell’Atlantico, di fronte alla costa. Per la riuscita dell’impresa si è reso necessario attivare tre dei nove motori del sistema propulsivo per governare la fase di rientro in superficie che ha comportato una decelerazione tripla rispetto a quella che si registra in caso di rientro da un lancio diretto verso la ISS. Tre minuti dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 ha iniziato la manovra di rientro effettuando l’aerofrenata e atterrando in posizione verticale sulla piattaforma galleggiante. Operazione non facile né scontata, sia perché c’era stato un fallimento in occasione di un precedente lancio effettuato il 5 marzo 2016, sia in considerazione della spinta che il razzo vettore Falcon 9 ha dovuto imprimere al satellite giapponese affinché, una volta rilasciato, potesse raggiungere nel mese di luglio la sua posizione operativa in orbita geostazionaria a 36mila km circa sopra l’equatore. La fase di rientro è iniziata a una velocità maggiore rispetto ai test precedenti, sia quello fallito che il successivo riuscito, e il primo stadio ha dovuto sopportare una temperatura più elevata in conseguenza dell’attrito maggiore in atmosfera. L’operazione si è svolta nominalmente e il primo stadio, così recuperato, sarà riportato negli stabilimenti di SpaceX per essere ricondizionato e riutilizzato.

NASA e Agenzia Spaziale Italiana stanno studiando una potenziale collaborazione per la Asteroid Redirect Mission. Dall’annuncio della missione ARM nel 2013, la NASA ha continuato a cercare idee da comunità esterne per identificare concetti innovativi, finché la missione è ancora nelle prime fasi di formulazione. Lo studio sviluppato con l’Agenzia Spaziale Italiana fornisce un’opportunità per le due agenzie di avere uno dialogo focalizzato sulla potenziale collaborazione. La missione ARM, divisa in due parti, prevede un primo segmento che include un volo robotico con propulsione elettrica (solare) verso un asteroide vicino alla Terra nei primi anni 2020. L’intento è di catturare un grande masso dalla sua superficie, per poi inserirlo in un orbita intorno alla Luna. Il secondo segmento è una missione con equipaggio a metà degli anni 2020 per investigare la massa dell’asteroide vicino alla Luna e riportare campioni sulla Terra. ARM dimostrerà un certo numero di capacità necessarie per la NASA per il futuro viaggio per Marte. Tra queste ci sono: una forte propulsione elettrica solare e l’interazione degli astronauti con oggetti naturali nello spazio profondo. Permettendo, tra l’altro, di esplorare le risorse (naturali, minerarie) di un asteroide.

NASA e Agenzia Spaziale Italiana stanno studiando una potenziale collaborazione per la Asteroid Redirect Mission. Dall’annuncio della missione ARM nel 2013, la NASA ha continuato a cercare idee da comunità esterne per identificare concetti innovativi, finché la missione è ancora nelle prime fasi di formulazione. Lo studio sviluppato con l’Agenzia Spaziale Italiana fornisce un’opportunità per le due agenzie di avere uno dialogo focalizzato sulla potenziale collaborazione. La missione ARM, divisa in due parti, prevede un primo segmento che include un volo robotico con propulsione elettrica (solare) verso un asteroide vicino alla Terra nei primi anni 2020. L’intento è di catturare un grande masso dalla sua superficie, per poi inserirlo in un orbita intorno alla Luna. Il secondo segmento è una missione con equipaggio a metà degli anni 2020 per investigare la massa dell’asteroide vicino alla Luna e riportare campioni sulla Terra. ARM dimostrerà un certo numero di capacità necessarie per la NASA per il futuro viaggio per Marte. Tra queste ci sono: una forte propulsione elettrica solare e l’interazione degli astronauti con oggetti naturali nello spazio profondo. Permettendo, tra l’altro, di esplorare le risorse (naturali, minerarie) di un asteroide.

La Stazione Spaziale Internazionale avrà per la seconda volta un comandante europeo. Toccherà al tedesco Alexander Gerst, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, vestire i gradi nel 2018, quando effettuerà una missione di sei mesi, tra maggio e novembre, che sarà classificata inizialmente come Spedizione 56 e, nella seconda parte quando assumerà effettivamente il comando, Spedizione 57. A dare l’annuncio al Centro Astronautico Europeo di Colonia è stato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Jan Woerner, alla presenza della cancelliere tedesco Angela Merkel. Finora l’unico europeo ad avere assunto il ruolo di comandante della ISS, nei quindici anni di attività orbitale, è stato nel 2009 Frank De Winne nel 2009, attuale responsabile del Centro Astronauti dell’ESA. Alexander Gerst ha effettuato già la missione Blue Dot sulla ISS dal maggio al novembre 2014, trascorrendo 166 giorni nello spazio.

La Stazione Spaziale Internazionale avrà per la seconda volta un comandante europeo. Toccherà al tedesco Alexander Gerst, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, vestire i gradi nel 2018, quando effettuerà una missione di sei mesi, tra maggio e novembre, che sarà classificata inizialmente come Spedizione 56 e, nella seconda parte quando assumerà effettivamente il comando, Spedizione 57. A dare l’annuncio al Centro Astronautico Europeo di Colonia è stato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Jan Woerner, alla presenza della cancelliere tedesco Angela Merkel. Finora l’unico europeo ad avere assunto il ruolo di comandante della ISS, nei quindici anni di attività orbitale, è stato nel 2009 Frank De Winne nel 2009, attuale responsabile del Centro Astronauti dell’ESA. Alexander Gerst ha effettuato già la missione Blue Dot sulla ISS dal maggio al novembre 2014, trascorrendo 166 giorni nello spazio.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato il progetto NANOROS, basato sulla ricerca nel campo delle nanotecnologie, che porterà per la prima volta nello spazio la NANOCERIA in occasione della missione che vedrà protagonista l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. In veste di principal investigator due ricercatori del Centro di Micro-BioRobotica di Pontedera, che fa parte della rete dell’Istituto Italiano di Tecnologia: il neurobiologo Attilio Marino e la biotecnologa Giada Bianchi. Il progetto NANOROS permetterà di studiare gli effetti della NANOCERIA, nanoparticelle di ossido di cerio, materiale intelligente in grado di lavorare come antiossidante molto potente e autorigenerante, ampiamente studiato nella ricerca biomedica per contrastare tutte quelle malattie la cui insorgenza è legata ad un aumento dei radicali liberi. La NANOCERIA sarà testata su sistemi biologici modello in condizioni estreme, in presenza di forti radiazioni cosmiche e in assenza di gravità prolungate, ovvero nelle condizioni che vivono gli astronauti e che ne limitano la permanenza nello spazio oltre certi limiti. La NANOCERIA ha dato promettenti risultati relativi al trattamento del morbo di Parkinson e dell’obesità; con il progetto NANOROS, l’obiettivo sarà creare le basi per fermare la degenerazione muscolare cui sono sottoposti gli astronauti durante la loro permanenza nello spazio, con la prospettiva di ottenere importanti ricadute anche per le malattie muscolo-degenerative sulla Terra. L’esperimento NANOROS, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, sarà condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta Paolo Nespoli e si avvarrà di dispositivi di ricerca avanzati sviluppati dalla Kayser Italia di Livorno, azienda leader per il supporto delle attività nello spazio. Coordinatore del progetto NANOROS è Gianni Ciofani, Professore Associato del Politecnico di Torino e Ricercatore presso il Centro di Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato il progetto NANOROS, basato sulla ricerca nel campo delle nanotecnologie, che porterà per la prima volta nello spazio la NANOCERIA in occasione della missione che vedrà protagonista l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, Paolo Nespoli. In veste di principal investigator due ricercatori del Centro di Micro-BioRobotica di Pontedera, che fa parte della rete dell’Istituto Italiano di Tecnologia: il neurobiologo Attilio Marino e la biotecnologa Giada Bianchi. Il progetto NANOROS permetterà di studiare gli effetti della NANOCERIA, nanoparticelle di ossido di cerio, materiale intelligente in grado di lavorare come antiossidante molto potente e autorigenerante, ampiamente studiato nella ricerca biomedica per contrastare tutte quelle malattie la cui insorgenza è legata ad un aumento dei radicali liberi. La NANOCERIA sarà testata su sistemi biologici modello in condizioni estreme, in presenza di forti radiazioni cosmiche e in assenza di gravità prolungate, ovvero nelle condizioni che vivono gli astronauti e che ne limitano la permanenza nello spazio oltre certi limiti. La NANOCERIA ha dato promettenti risultati relativi al trattamento del morbo di Parkinson e dell’obesità; con il progetto NANOROS, l’obiettivo sarà creare le basi per fermare la degenerazione muscolare cui sono sottoposti gli astronauti durante la loro permanenza nello spazio, con la prospettiva di ottenere importanti ricadute anche per le malattie muscolo-degenerative sulla Terra. L’esperimento NANOROS, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, sarà condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale dall’astronauta Paolo Nespoli e si avvarrà di dispositivi di ricerca avanzati sviluppati dalla Kayser Italia di Livorno, azienda leader per il supporto delle attività nello spazio. Coordinatore del progetto NANOROS è Gianni Ciofani, Professore Associato del Politecnico di Torino e Ricercatore presso il Centro di Micro-BioRobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera.

La NASA ha scelto un giorno particolare, con gli occhi di astronomi e astrofili concentrati sulla piccola ombra proiettata da Mercurio nel suo transito davanti al disco solare. Kepler, cacciatore di esopianeti, ha svolto il suo prezioso lavoro individuandone 1.284 nuovi, il 43 per cento dei quali sarebbero simili alla Terra. Quelli su cui potrebbero essersi sviluppate le condizioni di vita, con presenza di acqua allo stato liquido sono a tutt’oggi 21 sul totale di quelli rilevati intorno a 150mila stelle. Il gioco del raddoppio è stato possibile ricorrendo a un metodo statistico, che ha permesso agli studiosi di procedere rapidamente, analizzando nello stesso tempo le caratteristiche dei vari aspiranti pianeti sul ‘catalogo’ realizzato dal telescopio nel luglio 2015. Sono le differenze nella luminosità stellare la chiave di volta del metodo investigativo di Kepler, che capta la diminuzione di lucentezza quando un pianeta transita davanti alla sua stella di riferimento.

La NASA ha scelto un giorno particolare, con gli occhi di astronomi e astrofili concentrati sulla piccola ombra proiettata da Mercurio nel suo transito davanti al disco solare. Kepler, cacciatore di esopianeti, ha svolto il suo prezioso lavoro individuandone 1.284 nuovi, il 43 per cento dei quali sarebbero simili alla Terra. Quelli su cui potrebbero essersi sviluppate le condizioni di vita, con presenza di acqua allo stato liquido sono a tutt’oggi 21 sul totale di quelli rilevati intorno a 150mila stelle. Il gioco del raddoppio è stato possibile ricorrendo a un metodo statistico, che ha permesso agli studiosi di procedere rapidamente, analizzando nello stesso tempo le caratteristiche dei vari aspiranti pianeti sul ‘catalogo’ realizzato dal telescopio nel luglio 2015. Sono le differenze nella luminosità stellare la chiave di volta del metodo investigativo di Kepler, che capta la diminuzione di lucentezza quando un pianeta transita davanti alla sua stella di riferimento.

Dopo lo storico atterraggio in mare aperto su una piattaforma a largo della Florida, portato a termine con successo il 9 aprile 2016, il booster del razzo vettore Falcon 9, lanciato alle 7:21 del mattino (ora italiana) del 6 maggio da Cape Canaveral per mettere in orbita il satellite per telecomunicazioni giapponese JCSAT-14 (rilasciato a una quota di a quasi 36 chilometri), è atterrato correttamente sulla piattaforma drone che lo attendeva nell’Atlantico, di fronte alla costa. Per la riuscita dell’impresa si è reso necessario attivare tre dei nove motori del sistema propulsivo per governare la fase di rientro in superficie che ha comportato una decelerazione tripla rispetto a quella che si registra in caso di rientro da un lancio diretto verso la ISS. Tre minuti dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 ha iniziato la manovra di rientro effettuando l’aerofrenata e atterrando in posizione verticale sulla piattaforma galleggiante. Operazione non facile né scontata, sia perché c’era stato un fallimento in occasione di un precedente lancio effettuato il 5 marzo 2016, sia in considerazione della spinta che il razzo vettore Falcon 9 ha dovuto imprimere al satellite giapponese affinché, una volta rilasciato, potesse raggiungere nel mese di luglio la sua posizione operativa in orbita geostazionaria a 36mila km circa sopra l’equatore. La fase di rientro è iniziata a una velocità maggiore rispetto ai test precedenti, sia quello fallito che il successivo riuscito, e il primo stadio ha dovuto sopportare una temperatura più elevata in conseguenza dell’attrito maggiore in atmosfera. L’operazione si è svolta nominalmente e il primo stadio, così recuperato, sarà riportato negli stabilimenti di SpaceX per essere ricondizionato e riutilizzato.

Dopo lo storico atterraggio in mare aperto su una piattaforma a largo della Florida, portato a termine con successo il 9 aprile 2016, il booster del razzo vettore Falcon 9, lanciato alle 7:21 del mattino (ora italiana) del 6 maggio da Cape Canaveral per mettere in orbita il satellite per telecomunicazioni giapponese JCSAT-14 (rilasciato a una quota di a quasi 36 chilometri), è atterrato correttamente sulla piattaforma drone che lo attendeva nell’Atlantico, di fronte alla costa. Per la riuscita dell’impresa si è reso necessario attivare tre dei nove motori del sistema propulsivo per governare la fase di rientro in superficie che ha comportato una decelerazione tripla rispetto a quella che si registra in caso di rientro da un lancio diretto verso la ISS. Tre minuti dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 ha iniziato la manovra di rientro effettuando l’aerofrenata e atterrando in posizione verticale sulla piattaforma galleggiante. Operazione non facile né scontata, sia perché c’era stato un fallimento in occasione di un precedente lancio effettuato il 5 marzo 2016, sia in considerazione della spinta che il razzo vettore Falcon 9 ha dovuto imprimere al satellite giapponese affinché, una volta rilasciato, potesse raggiungere nel mese di luglio la sua posizione operativa in orbita geostazionaria a 36mila km circa sopra l’equatore. La fase di rientro è iniziata a una velocità maggiore rispetto ai test precedenti, sia quello fallito che il successivo riuscito, e il primo stadio ha dovuto sopportare una temperatura più elevata in conseguenza dell’attrito maggiore in atmosfera. L’operazione si è svolta nominalmente e il primo stadio, così recuperato, sarà riportato negli stabilimenti di SpaceX per essere ricondizionato e riutilizzato.