BepiColombo verso Mercurio

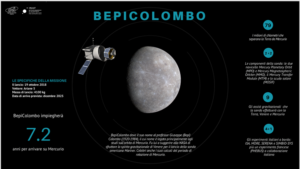

Il razzo vettore europeo Ariane 5 ha messo in orbita alle 3:45 notturne (ora italiana) di sabato 20 ottobre le due sonde unite della missione BepiColombo che ha come obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il lanciatore si è sollevato dalla piattaforma nel centro spaziale europeo di Kourou in Guyana Francese, immettendo con estrema precisione e nei tempi stabiliti il prezioso carico utile, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese Jaxa. Il rispetto della traiettoria è più che mai decisivo in una missione complessa e articolata come BepiColombo, che giungerà a destinazione nel dicembre 2025, combinando propulsione ionica e chimica ma soprattutto facendo ricordo a numerose spinte gravitazionali durante il lungo percorso: la sonda effettuerà, infatti, un flyby (volo ravvicinato) attorno della Terra, due attorno a Venere e sei attorno Mercurio prima di effettuare le manovre di frenata e posizionamento orbitale intorno al pianeta più vicino al Sole. La missione è composta da due sonde complementari che volano unite tra loro con l’obiettivo di svelare i più profondi segreti di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole e tra i meno esplorati nel Sistema Solare. Dopo Mariner 10 e MESSENGER, entrambe missioni della NASA, saranno l’Europa e il Giappone a fare il grande passo verso il cosiddetto “pianeta degli estremi”. La denominazione della missione è un omaggio a Giuseppe Colombo, matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano, soprannominato il “Meccanico del cielo”,

Il razzo vettore europeo Ariane 5 ha messo in orbita alle 3:45 notturne (ora italiana) di sabato 20 ottobre le due sonde unite della missione BepiColombo che ha come obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il lanciatore si è sollevato dalla piattaforma nel centro spaziale europeo di Kourou in Guyana Francese, immettendo con estrema precisione e nei tempi stabiliti il prezioso carico utile, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese Jaxa. Il rispetto della traiettoria è più che mai decisivo in una missione complessa e articolata come BepiColombo, che giungerà a destinazione nel dicembre 2025, combinando propulsione ionica e chimica ma soprattutto facendo ricordo a numerose spinte gravitazionali durante il lungo percorso: la sonda effettuerà, infatti, un flyby (volo ravvicinato) attorno della Terra, due attorno a Venere e sei attorno Mercurio prima di effettuare le manovre di frenata e posizionamento orbitale intorno al pianeta più vicino al Sole. La missione è composta da due sonde complementari che volano unite tra loro con l’obiettivo di svelare i più profondi segreti di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole e tra i meno esplorati nel Sistema Solare. Dopo Mariner 10 e MESSENGER, entrambe missioni della NASA, saranno l’Europa e il Giappone a fare il grande passo verso il cosiddetto “pianeta degli estremi”. La denominazione della missione è un omaggio a Giuseppe Colombo, matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano, soprannominato il “Meccanico del cielo”,

Le sonde sono l’europea Mercury Planetary Orbiter (MPO), che avvicinandosi a Mercurio avrà il compito di analizzarne la superficie e la composizione, e la giapponese Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), che avrà lo scopo di studiare in dettaglio l’ambiente magnetico di Mercurio, l’interazione del pianeta con il vento solare e la chimica della sua impalpabile esosfera. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha realizzato 4 dei 16 strumenti/esperimenti a bordo dei due orbiter, grazie al contributo della comunità scientifica italiana, tra cui i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e un gruppo dell’Università “La Sapienza” di Roma. Su MPO sono imbarcati gli strumenti italiani: l’accelerometro ISA, i rilevatori di particelle SERENA e la suite SIMBIO-SYS composta da tre strumenti ottici, mentre il quarto, il trasponder MORE che misurerà i segnali di onde elettromagnetiche in banda Ka che saranno inviati dal trasponder a terra e viceversa. Il contributo italiano si amplia anche con la partecipazione allo strumento francese PHEBUS, spettrometro dedicato all’indagine della composizione e della dinamica dell’esosfera di Mercurio. La partecipazione è regolata da un accordo bilaterale ASI-CNES e riguarda le attività di calibrazione mirate a definire un modello radiometrico completo dello strumento svolte dal team del CNR e Università di Padova.

BepiColombo è la quinta missione Cornerstone del programma Horizon 2000+ dell’Agenzia Spaziale Europea. L’industria italiana ha collaborato alla realizzazione della missione, in particolare Leonardo e Thales Alenia Space, che è stata il subcontraente principale del satellite (costruito da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor) guidando le 35 aziende europee coinvolte. In particolare, Thales Alenia Space è responsabile dei sistemi di telecomunicazione, controllo termico, distribuzione della potenza elettrica, della integrazione e prove del satellite completo e del supporto alla campagna di lancio. L’azienda ha sviluppato, inoltre, il Deep Space Transponder – trasponditore in banda X e Ka, i computers di bordo, la memoria di massa e l’antenna ad alto guadagno. Per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana Thales Alenia Space ha inoltre sviluppato l’esperimento di Radioscienza More e l’accelerometro ISA.

BepiColombo è la quinta missione Cornerstone del programma Horizon 2000+ dell’Agenzia Spaziale Europea. L’industria italiana ha collaborato alla realizzazione della missione, in particolare Leonardo e Thales Alenia Space, che è stata il subcontraente principale del satellite (costruito da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor) guidando le 35 aziende europee coinvolte. In particolare, Thales Alenia Space è responsabile dei sistemi di telecomunicazione, controllo termico, distribuzione della potenza elettrica, della integrazione e prove del satellite completo e del supporto alla campagna di lancio. L’azienda ha sviluppato, inoltre, il Deep Space Transponder – trasponditore in banda X e Ka, i computers di bordo, la memoria di massa e l’antenna ad alto guadagno. Per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana Thales Alenia Space ha inoltre sviluppato l’esperimento di Radioscienza More e l’accelerometro ISA.

La peculiarità di BepiColombo è quello di sviluppare particolari tecnologie per le alte temperature: infatti la distanza Mercurio-Sole è poco meno di 1/3 della distanza Terra-Sole e si stima che la radiazione solare in orbita intorno a Mercurio sia 10 volte più intensa di quelli in orbita intorno alla Terra. Per arrivare su Mercurio, la sonda – nella parte esposta al Sole – sopporterà temperature superiori a 300°C, con escursioni sul riflettore dell’antenna a 400°C e oltre, mentre all’interno del modulo MPO gli strumenti potranno operare a temperature molto meno severe, da 0°C a 40°C. E’ stato quindi necessario sviluppare materiali e dispositivi ad hoc per tutti gli elementi esposti quali le coperte termiche, le antenne, le celle solari e per i relativi meccanismi di puntamento. Il Trasponditore costituisce una sostanziale innovazione della linea di apparati di radio-comunicazione per lo Spazio Profondo. L’Antenna ad alto guadagno (interamente sviluppata da Thales Alenia Space in Italia) si caratterizza per le elevatissime prestazioni, indispensabili per affrontare le severe condizioni ambientali di Mercurio. Si tratta di una evoluzione dell’antenna realizzata per la nota missione Cassini-Huygens per lo studio di Saturno.

Roberto Battiston presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, sottolinea il contributo della comunità scientifica e dell’industria aerospaziale del nostro Paese a una missione tra le più affascinanti di sempre perché ci porta ad esplorare Mercurio, un pianeta estremo di cui conosciamo ancora poco, difficile da raggiungere ma importantissimo dal punto di vista della planetologia per capire l’origine e l’evoluzione del nostro Sistema Solare. Nichi D’Amico, presidente dell’INAF, commenta con soddisfazione il coinvolgimento di numerosi ricercatori del nostro istituto dimostra che l’Italia è al centro dell’astrofisica mondiale, anche nelle missioni spaziali. Scienziati e ingegneri dell’INAF saranno in prima linea anche nei prossimi anni, quando arriveranno i primi dati riguardanti Mercurio.

Roberto Battiston presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, sottolinea il contributo della comunità scientifica e dell’industria aerospaziale del nostro Paese a una missione tra le più affascinanti di sempre perché ci porta ad esplorare Mercurio, un pianeta estremo di cui conosciamo ancora poco, difficile da raggiungere ma importantissimo dal punto di vista della planetologia per capire l’origine e l’evoluzione del nostro Sistema Solare. Nichi D’Amico, presidente dell’INAF, commenta con soddisfazione il coinvolgimento di numerosi ricercatori del nostro istituto dimostra che l’Italia è al centro dell’astrofisica mondiale, anche nelle missioni spaziali. Scienziati e ingegneri dell’INAF saranno in prima linea anche nei prossimi anni, quando arriveranno i primi dati riguardanti Mercurio.

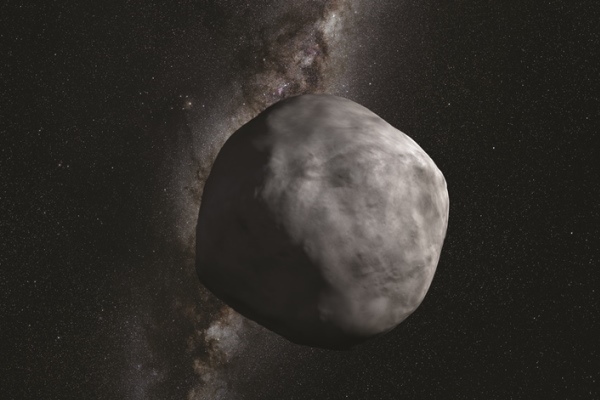

Osiris-Rex, terza missione del programma Nuove Frontiere della Nasa, che si pone l’obiettivo di prelevare dei campioni dall’asteroide Bennu e riportarli sulla Terra, si avvicina alla fase culminante del viaggio iniziato l’8 settembre 2016. Dopo avere trasmesso il 17 agosto 2018 le prime immagini dell’asteroide, riprese a una distanza di 2,2 milioni di km, quasi sei volte la distanza tra la Terra e la Luna, che ne mostrano il movimento rispetto alle stelle della costellazione del Serpente, la sonda si prepara all’avvicinamento finale previsto il 3 dicembre 2018. Una sfida esaltante, di cui hanno parlato a BergamoScienza tre scienziati italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica coinvolti nel progetto. John Brucato, che lavora all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e si occupa di astrobiologia, fa parte anche del team della missione Exomars 2020; Elisabetta Dotto dell’Osservatorio Astronomico di Roma e Maurizio Pajola ricercatore dell’Osservatorio Astronomico di Padova con esperienze al JPL e al centro Ames della NASA. Va ricordato che un altro italiano, Dante Lauretta dell’Università di Tucson in Arizona, ricopre il ruolo di principal investigator.

Osiris-Rex, terza missione del programma Nuove Frontiere della Nasa, che si pone l’obiettivo di prelevare dei campioni dall’asteroide Bennu e riportarli sulla Terra, si avvicina alla fase culminante del viaggio iniziato l’8 settembre 2016. Dopo avere trasmesso il 17 agosto 2018 le prime immagini dell’asteroide, riprese a una distanza di 2,2 milioni di km, quasi sei volte la distanza tra la Terra e la Luna, che ne mostrano il movimento rispetto alle stelle della costellazione del Serpente, la sonda si prepara all’avvicinamento finale previsto il 3 dicembre 2018. Una sfida esaltante, di cui hanno parlato a BergamoScienza tre scienziati italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica coinvolti nel progetto. John Brucato, che lavora all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e si occupa di astrobiologia, fa parte anche del team della missione Exomars 2020; Elisabetta Dotto dell’Osservatorio Astronomico di Roma e Maurizio Pajola ricercatore dell’Osservatorio Astronomico di Padova con esperienze al JPL e al centro Ames della NASA. Va ricordato che un altro italiano, Dante Lauretta dell’Università di Tucson in Arizona, ricopre il ruolo di principal investigator.

L’astronauta americano Nick Hague e il cosmonauta russo Alexey Ovchinin, decollati alle 10:40 ora italiana di giovedì 11 ottobre dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan a bordo della navicella Soyuz MS-10 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, sono stati costretti a un atterraggio di emergenza dopo il malfunzionamento del secondo stadio del razzo vettore verificatosi dopo la separazione del primo stadio. Un calo di spinta che ha fatto abortire la missione e messo in atto la procedura prevista, mai adottata nella storia dei lanci della Soyuz verso la stazione spaziale che aveva registrato sempre il 100 per cento di successo. Il rientro è avvenuto con quello che viene definito “atterraggio balistico” della navicella. Nick Hague e Alexey Ovchinin, dichiarati in buone condizioni e rimasti sempre in contatto con il centro di controllo della missione, sono stati raggiunti dalle squadre di soccorso per essere recuperati e trasportati al Centro di addestramento per i cosmonauti Gagarin alla Città delle Stelle, a circa 20 km da Mosca. NASA e Roscosmos, le agenzie spaziali americana e russa, stanno monitorando la situazione e acquisendo i dati telemetrici che dovranno consentire di stabilire le cause dell’incidente. I due occupanti della capsula non sono stati mai in reale pericolo, avendo messo in atto la procedura di emergenza. Tuttavia, quanto accaduto è da classificare incidente grave e costringerà a rivedere il programma dei lanci verso la stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano l’astronauta dell’ESA Alexander Gerst, che conduce la missione Horizons, l’americana Serena Auñón-Chancellor e il comandante Sergej Prokopyev di Roscosmos. La navicella Soyuz è al momento l’unico veicolo in grado di trasferire astronauti sul complesso orbitale, dal momento che Cst-100 Starliner della Boeing e Crew Dragon della SpaceX cominceranno a volare solo nel 2019 e richiedono voli di qualifica. La versione più recente, il modello MS su cui viaggiavano Nick Hague e Alexey Ovchinin, è composta da modulo orbitale, caspula di rientro e modulo di servizio e consente la permanenza a bordo fino a 30 giorni. L’apertura dell’inchiesta e lo stop momentaneo dei lanci costringerò a rivedere i programmi. Potrebbe accusare un ritardo anche ma missione di lunga durata Beyond di Luca Parmitano, annunciata per maggio 2019, quando il nostro astronauta ricoprirà il ruolo di comandante della stazione spaziale.

L’astronauta americano Nick Hague e il cosmonauta russo Alexey Ovchinin, decollati alle 10:40 ora italiana di giovedì 11 ottobre dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan a bordo della navicella Soyuz MS-10 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, sono stati costretti a un atterraggio di emergenza dopo il malfunzionamento del secondo stadio del razzo vettore verificatosi dopo la separazione del primo stadio. Un calo di spinta che ha fatto abortire la missione e messo in atto la procedura prevista, mai adottata nella storia dei lanci della Soyuz verso la stazione spaziale che aveva registrato sempre il 100 per cento di successo. Il rientro è avvenuto con quello che viene definito “atterraggio balistico” della navicella. Nick Hague e Alexey Ovchinin, dichiarati in buone condizioni e rimasti sempre in contatto con il centro di controllo della missione, sono stati raggiunti dalle squadre di soccorso per essere recuperati e trasportati al Centro di addestramento per i cosmonauti Gagarin alla Città delle Stelle, a circa 20 km da Mosca. NASA e Roscosmos, le agenzie spaziali americana e russa, stanno monitorando la situazione e acquisendo i dati telemetrici che dovranno consentire di stabilire le cause dell’incidente. I due occupanti della capsula non sono stati mai in reale pericolo, avendo messo in atto la procedura di emergenza. Tuttavia, quanto accaduto è da classificare incidente grave e costringerà a rivedere il programma dei lanci verso la stazione spaziale internazionale, a bordo della quale si trovano l’astronauta dell’ESA Alexander Gerst, che conduce la missione Horizons, l’americana Serena Auñón-Chancellor e il comandante Sergej Prokopyev di Roscosmos. La navicella Soyuz è al momento l’unico veicolo in grado di trasferire astronauti sul complesso orbitale, dal momento che Cst-100 Starliner della Boeing e Crew Dragon della SpaceX cominceranno a volare solo nel 2019 e richiedono voli di qualifica. La versione più recente, il modello MS su cui viaggiavano Nick Hague e Alexey Ovchinin, è composta da modulo orbitale, caspula di rientro e modulo di servizio e consente la permanenza a bordo fino a 30 giorni. L’apertura dell’inchiesta e lo stop momentaneo dei lanci costringerò a rivedere i programmi. Potrebbe accusare un ritardo anche ma missione di lunga durata Beyond di Luca Parmitano, annunciata per maggio 2019, quando il nostro astronauta ricoprirà il ruolo di comandante della stazione spaziale.

Thales Alenia Space ha siglato con OHB un contratto per il nuovo programma Plato dell’Agenzia Spaziale Europea, finalizzato a scoprire sistemi planetari extrasolari potenzialmente abitabili. OHB System AG sarà prime contractor e Thales Alenia Space partner del progetto. L’accordo è stato sottoscritto durante la 69esima edizione del Congresso Internazionale di Astronautica ospitato a Brema. PLATO sarà la terza missione scientifica di classe media nell’ambito del programma Cosmic Vision, segue Solar Orbiter e Euclid e precede Ariel (M4). Il satellite sarà lanciato nel 2026 con una missione iniziale prevista di quattro anni e mezzo. Obiettivo di PLATO è scoprire sistemi planetari extrasolari e, in modo particolare, pianeti simili alla Terra nelle zone abitabili (compatibili con acqua allo stato liquido) vicino a stelle come il nostro Sole. A differenza delle missioni che l’hanno preceduta, CoRot e Kepler, PLATO offrirà un’opportunità unica di condurre osservazioni stabili e ad ampio campo su un arco di tempo molto lungo (da due a quattro anni), consentendoci di individuare e di caratterizzare pianeti che orbitano intorno al sole lentamente, proprio come la Terra. Il satellite verrà posto in orbita intorno al punto di Lagrange L2 con un payload scientifico di 26 fotocamere e le relative componenti elettroniche. Thales Alenia Space (France e UK) si occuperà dell’avionica e dell’integrazione del modulo di servizio (SVM), i cui test saranno eseguiti e integrati nel sito di Thales Alenia Space a Cannes, con grande coinvolgimento dei team Thales Alenia Space del Regno Unito. Le unità ottiche dei 26 telescopi di PLATO sono nate, grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei laboratori INAF e saranno costruite a Campi Bisenzio da Leonardo con la collaborazione dell’Università di Berna, di Thales Alenia Space e Medialario, e saranno poi consegnate al centro spaziale di OHB “Optics & Science” a Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco. Qui verranno svolte, in una camera pulita di classe 5, le attività di integrazione degli strumenti.

Thales Alenia Space ha siglato con OHB un contratto per il nuovo programma Plato dell’Agenzia Spaziale Europea, finalizzato a scoprire sistemi planetari extrasolari potenzialmente abitabili. OHB System AG sarà prime contractor e Thales Alenia Space partner del progetto. L’accordo è stato sottoscritto durante la 69esima edizione del Congresso Internazionale di Astronautica ospitato a Brema. PLATO sarà la terza missione scientifica di classe media nell’ambito del programma Cosmic Vision, segue Solar Orbiter e Euclid e precede Ariel (M4). Il satellite sarà lanciato nel 2026 con una missione iniziale prevista di quattro anni e mezzo. Obiettivo di PLATO è scoprire sistemi planetari extrasolari e, in modo particolare, pianeti simili alla Terra nelle zone abitabili (compatibili con acqua allo stato liquido) vicino a stelle come il nostro Sole. A differenza delle missioni che l’hanno preceduta, CoRot e Kepler, PLATO offrirà un’opportunità unica di condurre osservazioni stabili e ad ampio campo su un arco di tempo molto lungo (da due a quattro anni), consentendoci di individuare e di caratterizzare pianeti che orbitano intorno al sole lentamente, proprio come la Terra. Il satellite verrà posto in orbita intorno al punto di Lagrange L2 con un payload scientifico di 26 fotocamere e le relative componenti elettroniche. Thales Alenia Space (France e UK) si occuperà dell’avionica e dell’integrazione del modulo di servizio (SVM), i cui test saranno eseguiti e integrati nel sito di Thales Alenia Space a Cannes, con grande coinvolgimento dei team Thales Alenia Space del Regno Unito. Le unità ottiche dei 26 telescopi di PLATO sono nate, grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei laboratori INAF e saranno costruite a Campi Bisenzio da Leonardo con la collaborazione dell’Università di Berna, di Thales Alenia Space e Medialario, e saranno poi consegnate al centro spaziale di OHB “Optics & Science” a Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco. Qui verranno svolte, in una camera pulita di classe 5, le attività di integrazione degli strumenti.

L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto il titolo della missione che sarà condotta dall’astronauta italiano Luca Parmitano nel 2019. L’annuncio è avvenuto nella sede dell’Esrin a Frascati, nel giorno del 38esimo compleanno di AstroLuca. La missione si chiamerà “Beyond”, ovvero “Oltre”, un chiaro riferimento a quanto attende Parmitano in termini di esperimenti e attività di ricerca fisiologica nella sua seconda missione a lungo termine a bordo della stazione spaziale internazionale, di cui assumerà il comando per un periodo di tre mesi, nel corso della seconda parte della missione, che condurrà insieme a Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Parmitano sarà il primo italiano al comando della ISS, il terzo degli astronauti europei. Nel corso della sua prima esperienza in orbita, Luca Parmitano ha effettuato sei ore e 7 minuti di attività extraveicolare, uscendo due volte, la seconda conclusasi con il rientro anticipato e precipitoso causa una perdita all’interno della tuta che inondò il casco di un litro e mezzo di acqua rischiando di farlo annegare. Proprio a questa esperienza, datata 16 luglio 2013, è dedicato il film-documentario EVA23 che l’Agenzia Spaziale Italiana ha deciso di proiettare nell’auditorium della propria sede a Roma, alla presenza del regista e produttore del film Marc Havican e dello stesso Luca Parmitano.

L’Agenzia Spaziale Europea ha reso noto il titolo della missione che sarà condotta dall’astronauta italiano Luca Parmitano nel 2019. L’annuncio è avvenuto nella sede dell’Esrin a Frascati, nel giorno del 38esimo compleanno di AstroLuca. La missione si chiamerà “Beyond”, ovvero “Oltre”, un chiaro riferimento a quanto attende Parmitano in termini di esperimenti e attività di ricerca fisiologica nella sua seconda missione a lungo termine a bordo della stazione spaziale internazionale, di cui assumerà il comando per un periodo di tre mesi, nel corso della seconda parte della missione, che condurrà insieme a Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Parmitano sarà il primo italiano al comando della ISS, il terzo degli astronauti europei. Nel corso della sua prima esperienza in orbita, Luca Parmitano ha effettuato sei ore e 7 minuti di attività extraveicolare, uscendo due volte, la seconda conclusasi con il rientro anticipato e precipitoso causa una perdita all’interno della tuta che inondò il casco di un litro e mezzo di acqua rischiando di farlo annegare. Proprio a questa esperienza, datata 16 luglio 2013, è dedicato il film-documentario EVA23 che l’Agenzia Spaziale Italiana ha deciso di proiettare nell’auditorium della propria sede a Roma, alla presenza del regista e produttore del film Marc Havican e dello stesso Luca Parmitano.