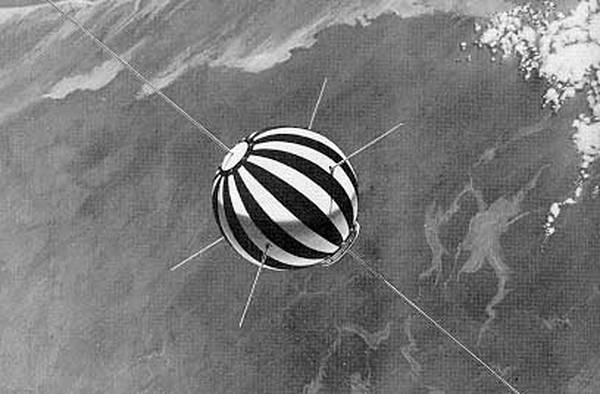

Cinquant’anni fa, il 15 dicembre 1964, veniva lanciato in orbita il primo satellite italiano: il San Marco 1. Dopo URSS e USA, l’Italia diventava così il terzo paese al mondo a mettere in orbita un satellite artificiale, entrando da protagonista nella storia della conquista dello spazio. Il San Marco 1 partì dal poligono americano di Wallops Island in Virginia, con un vettore Scout (Sv-137). Collocato su un’orbita ellittica (205 km al perigeo, 820 km all’apoge) era una sfera di 66 centimetri per 115 chilogrammi, in grado di misurare la densità dell’alta atmosfera in modo continuo e con una precisione mai raggiunta prima, attraverso uno strumento scientifico di bordo chiamato Bilancia Broglio, dal nome del suo ideatore il prof. Luigi Broglio. Il satellite venne realizzato nel Centro ricerche aerospaziali dell’Università di Roma e fu il frutto della competenza tecnica accademica associata alla lungimiranza dell’Aeronautica Militare Italiana, due istituzioni che trovarono la loro sintesi nella figura di Luigi Broglio, ufficiale dell’aeronautica e professore universitario, pioniere delle attività spaziali italiane. .

Cinquant’anni fa, il 15 dicembre 1964, veniva lanciato in orbita il primo satellite italiano: il San Marco 1. Dopo URSS e USA, l’Italia diventava così il terzo paese al mondo a mettere in orbita un satellite artificiale, entrando da protagonista nella storia della conquista dello spazio. Il San Marco 1 partì dal poligono americano di Wallops Island in Virginia, con un vettore Scout (Sv-137). Collocato su un’orbita ellittica (205 km al perigeo, 820 km all’apoge) era una sfera di 66 centimetri per 115 chilogrammi, in grado di misurare la densità dell’alta atmosfera in modo continuo e con una precisione mai raggiunta prima, attraverso uno strumento scientifico di bordo chiamato Bilancia Broglio, dal nome del suo ideatore il prof. Luigi Broglio. Il satellite venne realizzato nel Centro ricerche aerospaziali dell’Università di Roma e fu il frutto della competenza tecnica accademica associata alla lungimiranza dell’Aeronautica Militare Italiana, due istituzioni che trovarono la loro sintesi nella figura di Luigi Broglio, ufficiale dell’aeronautica e professore universitario, pioniere delle attività spaziali italiane. .

Il lancio del San Marco 1 fu reso possibile dall’accordo di collaborazione bilaterale per la ricerca scientifica e la sperimentazione spaziale tra Italia e Stati Uniti, siglato nel gennaio del 1962, che avrebbe dato slancio alle nuove tecnologie sviluppate nel nostro Paese. Qualche mese prima dell’accordo era nata Telespazio, prima società spaziale italiana, fondata il 18 ottobre 1961, su iniziativa di RAI e Italcable. Telespazio ricoprì subito un ruolo fondamentale nella sperimentazione di nuove forme di telecomunicazioni attraverso i satelliti artificiali tra Italia e Stati Uniti ed è oggi una delle realtà più avanzate al mondo.

Va ricordato che nel 1964, mentre l’Italia si apprestava a lanciare il suo primo satellite, venne formalizzata la creazione delle due strutture spaziali europee, l’ESRO per i satelliti e l’ELDO per i lanciatori, primo passo verso la creazione dell’Agenzia Spaziale Europea, al quale contribuì un altro illustre italiano, il fisico Edoardo Amaldi.

Dopo il San Marco 1 seguirono altri quattro satelliti italiani della stessa serie. Il San Marco 2, lanciato il 26 aprile 1967 (perigeo, 218,46 km; apogeo, 748,91 km) restò in orbita per 171 giorni per un totale di 2680 orbite giri completi intorno alla Terra, effettuando una serie di esperimenti sulla densità dell’aria e sulla ionosfera. Per il terzo satellite italiano, San Marco 3, bisognò attendere il 24 aprile 1971. Aveva bordo una versione avanzata della bilancia di Broglio integrata con due sperimentazioni progettate dalla NASA, e permise di ottenere misure molto accurate della temperatura cinetica dell’atmosfera tra 200 e 400 km di altezza; restò in orbita per 219 giorni, con perigeo e apogeo iniziali di 213,4 e 717,7 km. Un’esperienza replicata dal San Marco 4, lanciato il 18 febbraio 1974. Il quinto e ultimo satellite della serie San Marco (San Marco D/L Spacecraft) fu lanciato il 25 marzo 1988 da un razzo Scout e messo in un’orbita ellittica con perigeo di 263 km e apogeo di 615 km, per lo studio della relazione tra l’attività solare e i fenomeni che si verificano al confine tra termosfera e ionosfera. Il satellite, che rientrò in atmosfera il 6 dicembre 1988 dopo 255 giorni di volo, chiuse anche l’attività di lancio del poligono San Marco.

Il programma nazionale San Marco avrebbe avuto la sua naturale evoluzione in SIRIO (Satellite Italiano per la Ricerca Industriale Operativa), il satellite geostazionario SIRIO progettato per esperimenti di telecomunicazioni, che vide la partecipazione di varie industrie italiane operanti nel settore aerospaziale. I due programmi aprirono la strada alla definizione del primo piano spaziale nazionale a lungo termine, che portò alla fondazione dell’Agenzia spaziale italiana.

Il 16 dicembre 2014, nella sede dell’Agenzia Spaziale a Roma, la celebrazione del 50° anniversario del lancio del San Marco 1, evento organizzato dall’Aeronautica Militare, dall’ASI e dal Centro Studi Militari Aeronautici “Giulio Douhet”, con la collaborazione dell’Università di Roma 1.