L’analisi delle osservazioni nell’ultravioletto delle stelle più calde dell’ammasso stellare Omega Centauri ha permesso ad un team internazionale di ricercatori, guidato da astronomi dell’INAF, di far luce sulla storia della formazione della sua seconda generazione di stelle, avvenuta circa 12 miliardi di anni fa. E’ assai probabile che i progenitori di queste stelle, al momento di ‘accendersi’ grazie alle reazioni di fusione nucleare nel loro interno, ruotassero molto più velocemente delle stelle normali. Gli scienziati, nel loro studio pubblicato sulla rivista Nature, attribuiscono questa forte rotazione alla prematura distruzione del loro disco protostellare di gas e polveri, dovuta all’interazione gravitazionale con altre stelle e favorita dall’ambiente di formazione particolarmente denso di astri.

Negli ammassi globulari esistono generazioni “multiple’’ di stelle, cronologicamente molto vicine, ma di composizione chimica profondamente diversa. In Omega Centauri, il più ricco e splendido tra gli oggetti celesti di questo tipo che popolano la nostra Galassia, è stata scoperta già da dieci anni la presenza di una generazione, composta da un gran numero di stelle in cui la concentrazione di elio è assai maggiore di quella presente nella materia primordiale prodotta in seguito al Big Bang. Uno studio internazionale guidato da ricercatori INAF e pubblicato oggi in anteprima sul sito web della rivista Nature aggiunge nuovi e importanti risultati per ricostruire la storia della formazione di queste popolazioni “multiple” negli ammassi stellari. Dall’analisi capillare delle stelle calde di Omega Centauri osservate nell’ultravioletto con il telescopio spaziale Hubble delle agenzie spaziali NASA ed ESA, gli autori hanno mostrato come l’esistenza di questo gruppo implichi una rapidissima rotazione dei loro progenitori, contrariamente a quanto accade per le altre stelle.

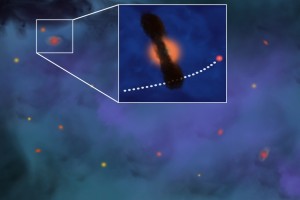

Queste stelle, dette “del blue hook”, appartengono a uno stadio evolutivo avanzato delle stelle superricche di elio, ed alcune loro peculiarità indicano che si siano formate nel gas chimicamente anomalo, perso nei venti stellari dalle stelle primigenie, che si è accumulato nelle zone più centrali e dense dell’ammasso. Qui le stelle sono vicinissime tra loro e le perturbazioni gravitazionali, importanti soprattutto nelle prime fasi di evoluzione, possono distruggere l’esteso disco di accrescimento che solitamente accompagna la formazione stellare e che, come un giroscopio, stabilizza la stella neonata in lenta rotazione.

«La frequenza degli incontri tra stelle e dischi protostellari alle alte densità stellari previste durante la formazione della ‘seconda generazione’ di astri in Omega Centauri, è alta» spiega Marco Tailo, studente di Dottorato presso l’Università “La Sapienza’’ di Roma e associato INAF, primo autore della lettera. «Se la perdita del disco avviene nel primo milione di anni di vita della stella, quando è ancora estesa e poco densa, la sua successiva contrazione la fa accelerare fino a velocità di rotazione così alte da modificarne sensibilmente l’evoluzione successiva, quella che oggi la fa diventare una delle anomale stelle del blue hook».

«La frequenza degli incontri tra stelle e dischi protostellari alle alte densità stellari previste durante la formazione della ‘seconda generazione’ di astri in Omega Centauri, è alta» spiega Marco Tailo, studente di Dottorato presso l’Università “La Sapienza’’ di Roma e associato INAF, primo autore della lettera. «Se la perdita del disco avviene nel primo milione di anni di vita della stella, quando è ancora estesa e poco densa, la sua successiva contrazione la fa accelerare fino a velocità di rotazione così alte da modificarne sensibilmente l’evoluzione successiva, quella che oggi la fa diventare una delle anomale stelle del blue hook».

Ricercatori italiani, presso le strutture INAF di Padova e Bologna, hanno la leadership della ricerca osservativa nello studio delle popolazioni multiple degli ammassi globulari. Francesca D’Antona, corresponding author della lettera e associata INAF, spiega che «il gruppo dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma ha avuto un ruolo predominante nello studio dei modelli stellari per la formazione delle anomalie chimiche nelle popolazioni multiple e nel predire la presenza di popolazioni con alta concentrazione di elio. Quest’ultimo lavoro è stato possibile unendo sinergicamente le competenze nel calcolo di modelli stellari di Paolo Ventura e del suo team, presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, con quelle nel calcolo di modelli dinamici delle stelle degli ammassi di Enrico Vesperini all’Università dell’Indiana».

Il gruppo di ricercatori che ha realizzato lo studio, oltre Marco Tailo e Francesca D’Antona, è composto da Marcella Di Criscienzo, Paolo Ventura e Thibaut Decressin (INAF-Osservatorio Astronomico di Roma), Annibale D’Ercole (INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna), Vittoria Caloi (INAF-IAPS Roma), Enrico Vesperini (Università dell’Indiana, USA), Antonino P. Milone e Aaron Dotter (Research School of Astronomy & Astrophysics, Australia), Andrea Bellini (Space Telescope Science Institute), Roberto Capuzzo-Dolcetta (Università “La Sapienza”, Roma).

Immagini: credit INAF