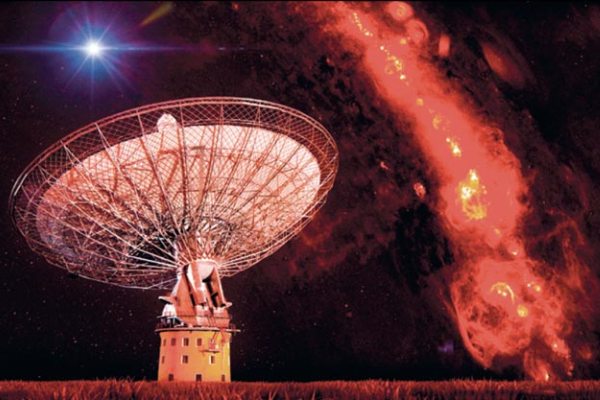

Fra i cinque nuovi FRBs (lampi radio molto rari e di durata brevissima, nell’ordine di millisecondi) rilevati dal radiotelescopio di Parkes, in Australia, ce n’è uno dal profilo inspiegabile. Fra gli autori della scoperta due ricercatori dell’INAF di Cagliari, Marta Burgay e Andrea Possenti. I fast radio bursts, lampi radio veloci, furono scoperti nel 2007. Ecco che rilevarne due in rapidissima successione, appena 2.4 ms di ritardo fra il primo picco e il secondo, costituisce motivo di attenzione da parte degli astronomi. Se ne discute da quando, mercoledì 25 novembre 2015, la descrizione della scoperta è stata pubblicata ufficialmente, con riferimento all’evento che risale al 2 ottobre del 2012, giorno in cui il segnale radio, battezzato FRB 121002, venne captato dall’antenna del radiotelescopio di Parkes, in Australia, dopo un viaggio attraverso il cosmo durato verosimilmente parecchi miliardi di anni.

Fra i cinque nuovi FRBs (lampi radio molto rari e di durata brevissima, nell’ordine di millisecondi) rilevati dal radiotelescopio di Parkes, in Australia, ce n’è uno dal profilo inspiegabile. Fra gli autori della scoperta due ricercatori dell’INAF di Cagliari, Marta Burgay e Andrea Possenti. I fast radio bursts, lampi radio veloci, furono scoperti nel 2007. Ecco che rilevarne due in rapidissima successione, appena 2.4 ms di ritardo fra il primo picco e il secondo, costituisce motivo di attenzione da parte degli astronomi. Se ne discute da quando, mercoledì 25 novembre 2015, la descrizione della scoperta è stata pubblicata ufficialmente, con riferimento all’evento che risale al 2 ottobre del 2012, giorno in cui il segnale radio, battezzato FRB 121002, venne captato dall’antenna del radiotelescopio di Parkes, in Australia, dopo un viaggio attraverso il cosmo durato verosimilmente parecchi miliardi di anni.

Due eventi mostruosamente energetici e in rapida successione – si legge nel report di INAF – meno di un quattrocentesimo di secondo l’uno dall’altro, avvenuti in un passato remotissimo ben al di fuori della nostra galassia. Fotoni la cui origine, nel tempo e nello spazio, è talmente lontana da far sì che il battito di ciglia che li separa rifletta la variazione, avvenuta nel frattempo, della stessa geometria dell’universo.

«In origine, quando i lampi sono stati emessi», nota infatti uno fra gli autori della scoperta, Andrea Possenti, radioastronomo all’INAF di Cagliari, «la separazione era di circa un millisecondo. Questo perché, secondo l’interpretazione più comune di questi eventi, che li vuole originati da sorgenti a distanza cosmologica (dunque molti miliardi di anni luce), la distanza di questo burst fa sì che, nel tempo richiesto dalle onde radio per trasferirsi dalla sorgente a noi che le osserviamo, l’universo sia andato espandendosi. Introducendo così, fra i due eventi, un allungamento dei tempi (apparente) rispetto alla separazione originale.

Andrea Possenti e Marta Burgay (l’altra firma INAF dello studio, guidato da David Champion del Max Planck Institute for Radio Astronomy), entrambi esperti di pulsar, sono fra gli astronomi che partecipano alla survey HTRU (High Time Resolution Universe, a 1.4 GHz): la più grande mai condotta alla caccia di questi rarissimi lampi radio. A oggi se ne conoscono 9 soltanto, almeno limitandosi a quelli di chiara origine extragalattica, e di questi ben cinque – fra i quali appunto il misteriosissimo FRB 121002 – sono descritti per la prima volta nello studio di Champion e colleghi. Tutt’e cinque rilevati dal radiotelescopio di Parkes (quello meglio attrezzato per questo tipo di osservazioni), dunque nell’emisfero australe, benché la survey HTRU copra, con il radiotelescopio di Effelsberg, in Germania, anche il cielo boreale.

Ma quali potrebbero essere i fenomeni all’origine dei lampi radio veloci, in generale, e di questo doppio in particolare? «C’erano già tanti candidati per cercare di spiegare gli FRB a impulso singolo. Ora questo FRB a impulso doppio – l’unico finora messo in evidenza della dozzina di eventi noti – crea certamente ancora più interesse. Due o tre dei modelli proposti in passato», ricorda Possenti, «prevedevano la possibilità di avere più di un impulso. In particolare, modelli che prevedono l’emissione di FRB da parte di stelle di neutroni che collassano a formare un buco nero. Oppure modelli secondo i quali gli FRB siano prodotti da super esplosioni in quelle stelle di neutroni chiamate magnetar. O, ancora, modelli che attribuiscono questi eventi a super impulsi giganti emessi da pulsar normali che, di quando in quando, potrebbero emettere pulsazioni con un’energetica enormemente superiore a quella media da loro prodotta. Tutt’e tre queste spiegazioni potrebbero essere in qualche modo compatibili con burst multipli. Nessuna delle tre, però, in modo completamente convincente».

Ora la palla passa a SUPERB (SUrvey for Pulsars and Extragalactic Radio Bursts), un nuovo esperimento in grado d’identificare in appena dieci secondi l’occorrenza di un FRB. «Questo permette di compiere immediatamente osservazioni con altri radiotelescopi e con altri telescopi ad altre lunghezze d’onda. La speranza», spiega Possenti, «è quella di trovare la controparte di questi eventi in altre lunghezze d’onda, o comunque con altri telescopi, in modo da localizzarne con buona precisione la direzione d’origine. Questo, un po’ sulla falsariga di quanto hanno insegnato i GRB negli anni Novanta, sarà certamente il modo per arrivare a conclusioni un po’ più certe sulla loro origine».