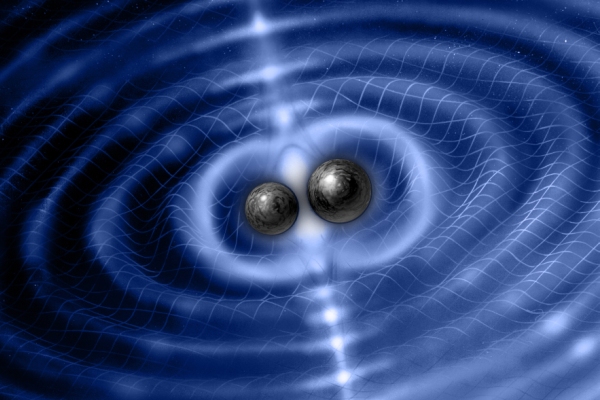

Le onde gravitazionali, le minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, sono state rilevate grazie a Ligo, il sistema interferometrico formato da due rivelatori gemelli, posti ad angolo retto e con bracci lineari chilometrici, situati a Livingston in Louisiana, e Hanford nello stato di Washington. Una svolta storica nel campo della cosmologia, che chiude il cerchio intorno al padre della fisica moderna. Stavolta non c’è un solo scienziato autore della scoperta, ma ben tre che hanno firmato lo studio pubblicato su “Phisycs Reviews Letters” e altri 1.001 tra fisici e astrofisici che hanno tecnicamente supportato e verificato l’esattezza di quanto gli strumenti hanno registrato per 10 millesimi di secondo il 14 settembre 2015. L’evidenza è stata ottenuta combinando l’effetto provocato dal passaggio delle onde gravitazionali con quanto registrato, dopo l’allerta degli studiosi americani, dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, che si trova a Cascina di Pisa e analizza congiuntamente i dati interferometrici. Non a caso l’annuncio è stato dato nel corso di conferenze stampa contestuali tenute dalla National Science Foundation negli Stati Uniti e in Italia nel centro di ricerca che fa riferimento all’interferometro Virgo, realizzato e finanziato dal nostro Paese e gestito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche francese. Galeotto quanto accaduto un miliardo e mezzo di anni fa, ovvero il processo di fusione di due buchi neri, relativamente vicini dal punto di vista delle distanze galattiche, con masse rispettivamente 36 e 29 volte quella del Sole. Due mostri che, avvinghiandosi, hanno formato un oggetto cosmico ben più grande della somma delle loro masse, alla fine risultato 62 volte più grande del Sole, e generato le vibrazioni propagatesi fino a noi perturbando la struttura spazio-temporale.

Le onde gravitazionali, le minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, sono state rilevate grazie a Ligo, il sistema interferometrico formato da due rivelatori gemelli, posti ad angolo retto e con bracci lineari chilometrici, situati a Livingston in Louisiana, e Hanford nello stato di Washington. Una svolta storica nel campo della cosmologia, che chiude il cerchio intorno al padre della fisica moderna. Stavolta non c’è un solo scienziato autore della scoperta, ma ben tre che hanno firmato lo studio pubblicato su “Phisycs Reviews Letters” e altri 1.001 tra fisici e astrofisici che hanno tecnicamente supportato e verificato l’esattezza di quanto gli strumenti hanno registrato per 10 millesimi di secondo il 14 settembre 2015. L’evidenza è stata ottenuta combinando l’effetto provocato dal passaggio delle onde gravitazionali con quanto registrato, dopo l’allerta degli studiosi americani, dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, che si trova a Cascina di Pisa e analizza congiuntamente i dati interferometrici. Non a caso l’annuncio è stato dato nel corso di conferenze stampa contestuali tenute dalla National Science Foundation negli Stati Uniti e in Italia nel centro di ricerca che fa riferimento all’interferometro Virgo, realizzato e finanziato dal nostro Paese e gestito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche francese. Galeotto quanto accaduto un miliardo e mezzo di anni fa, ovvero il processo di fusione di due buchi neri, relativamente vicini dal punto di vista delle distanze galattiche, con masse rispettivamente 36 e 29 volte quella del Sole. Due mostri che, avvinghiandosi, hanno formato un oggetto cosmico ben più grande della somma delle loro masse, alla fine risultato 62 volte più grande del Sole, e generato le vibrazioni propagatesi fino a noi perturbando la struttura spazio-temporale.

Si è sempre pensato che solo con oggetti di grossa portata o che si muovano molto velocemente in una sorta di “danza” gravitazionale, avendo come parametro di riferimento fisso la velocità della luce, si potesse sperare di catturare e distinguere con certezza il segnale caratteristico che riflette modificazioni dei valori di pressione e densità del mezzo in cui viaggia. L’arrivo delle onde gravitazionali provoca una variazione infinitesimale sui bracci lineari degli interferometri su cui scorrono i raggi laser, corrispondente a una alterazione del tempo che la luce impiega a percorrerne la lunghezza. Sorgenti di onde gravitazionali sono da considerarsi non solo i buchi neri ma anche i sistemi stellari binari composti, composti per esempio da stelle di neutroni. Per questo motivo, dopo l’entusiasmo per l’acquisizione della prima evidenza di segnale di onde gravitazionali, tra i cosmologi c’è grande aspettativa dalla missione della sonda spaziale europea Lisa Pathfinder, lanciata a dicembre 2015 e pronta ad iniziate le osservazioni per intercettare a sua volta le perturbazioni che viaggiano nel cosmo. Ma c’è di più. Le onde gravitazionali possono essere il passepartout per addentrarsi nei meccanismi di espansione dell’universo e nei corridoi spaziotemporali di cui i buchi neri sono la porta di accesso. D’ora in avanti potremo osservare l’universo in modo diverso, perché abbiamo a disposizione un facilitatore per penetrarne i segreti. Lo studio e la ricerca sulle onde gravitazionali è appena all’inizio e si prospettano nuove straordinarie scoperte.

Si è sempre pensato che solo con oggetti di grossa portata o che si muovano molto velocemente in una sorta di “danza” gravitazionale, avendo come parametro di riferimento fisso la velocità della luce, si potesse sperare di catturare e distinguere con certezza il segnale caratteristico che riflette modificazioni dei valori di pressione e densità del mezzo in cui viaggia. L’arrivo delle onde gravitazionali provoca una variazione infinitesimale sui bracci lineari degli interferometri su cui scorrono i raggi laser, corrispondente a una alterazione del tempo che la luce impiega a percorrerne la lunghezza. Sorgenti di onde gravitazionali sono da considerarsi non solo i buchi neri ma anche i sistemi stellari binari composti, composti per esempio da stelle di neutroni. Per questo motivo, dopo l’entusiasmo per l’acquisizione della prima evidenza di segnale di onde gravitazionali, tra i cosmologi c’è grande aspettativa dalla missione della sonda spaziale europea Lisa Pathfinder, lanciata a dicembre 2015 e pronta ad iniziate le osservazioni per intercettare a sua volta le perturbazioni che viaggiano nel cosmo. Ma c’è di più. Le onde gravitazionali possono essere il passepartout per addentrarsi nei meccanismi di espansione dell’universo e nei corridoi spaziotemporali di cui i buchi neri sono la porta di accesso. D’ora in avanti potremo osservare l’universo in modo diverso, perché abbiamo a disposizione un facilitatore per penetrarne i segreti. Lo studio e la ricerca sulle onde gravitazionali è appena all’inizio e si prospettano nuove straordinarie scoperte.