Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

“Questa disciplina l’abbiamo battezzata OrbiTecture – continua Russo – termine coniato dalla contrazione di Orbital Architecture, con l’intento di coniugare la ricerca architettonica e la tecnologia spaziale – sia quella già disponibile che quella prevedibile per il futuro prossimo – per lo sviluppo di progetti rivolti alla fase più a lungo termine della nuova space economy. E l’abbiamo applicata allo studio di un concept “planetomorfico” per uno SpaceHub, un nodo spaziale realizzabile nel volgere di una-due generazioni e che possiamo immaginare funzionante entro il 2060-2070 al servizio dell’ecosistema geo-lunare. Un progetto fondato su princìpi radicalmente innovativi rispetto a quelli su cui si basano le attuali infrastrutture spaziali”.

In che modo l’architettura, arte della ricerca delle forme e della realizzazione di spazi fruibili dall’Uomo, coniugata alla tecnologia, può concepire e favorire l’abitabilità umana al di fuori della superficie terrestre? Nei prossimi anni si parlerà sempre più diffusamente della necessità di nuovi habitat spaziali, che dovranno favorire da un lato la crescente domanda di turismo spaziale e, dall’altro, rispondere alla dismissione della Stazione Spaziale Internazionale, che sarà dismessa nel 2024. Il concept è decisamente avveniristico tanto per le soluzioni suggerite che per la visione sistemica, nonché dal punto di vista del design architettonico e delle soluzioni ingegneristiche, rispetto a una concezione standard di tipo modulare come l’attuale Stazione Spaziale Internazionale. Nondimeno, si tratta di un progetto ingegneristicamente e architettonicamente fattibile sul medio periodo, una “utopia concreta” che intendiamo proporre per favorire un ampio dibattito a livello nazionale e internazionale sulla necessità di un balzo concettuale nella progettazione dei futuri habitat umani nel Quarto Ambiente.

In che modo l’architettura, arte della ricerca delle forme e della realizzazione di spazi fruibili dall’Uomo, coniugata alla tecnologia, può concepire e favorire l’abitabilità umana al di fuori della superficie terrestre? Nei prossimi anni si parlerà sempre più diffusamente della necessità di nuovi habitat spaziali, che dovranno favorire da un lato la crescente domanda di turismo spaziale e, dall’altro, rispondere alla dismissione della Stazione Spaziale Internazionale, che sarà dismessa nel 2024. Il concept è decisamente avveniristico tanto per le soluzioni suggerite che per la visione sistemica, nonché dal punto di vista del design architettonico e delle soluzioni ingegneristiche, rispetto a una concezione standard di tipo modulare come l’attuale Stazione Spaziale Internazionale. Nondimeno, si tratta di un progetto ingegneristicamente e architettonicamente fattibile sul medio periodo, una “utopia concreta” che intendiamo proporre per favorire un ampio dibattito a livello nazionale e internazionale sulla necessità di un balzo concettuale nella progettazione dei futuri habitat umani nel Quarto Ambiente.

Immaginiamo un viaggio su SpaceHub

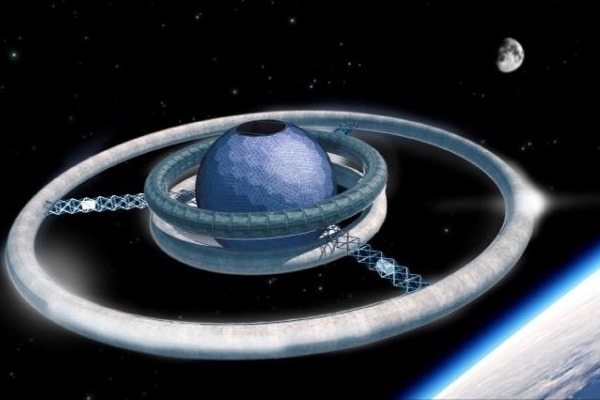

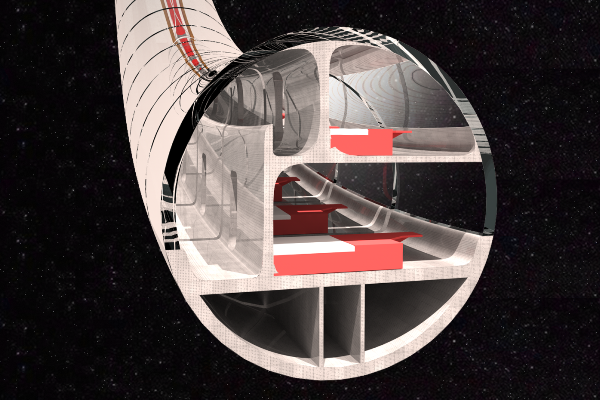

La navicella che ci porterà a bordo di SpaceHub sta completando la fase di attracco. Dagli oblò possiamo ammirare la stazione in tutta la sua eleganza strutturale: la sfera, dal diametro di quarantaquattro metri, è denominata Miranda; è attraversata da un cilindro del diametro di venti metri passante per l’origine, dov’è localizzato l’hangar, in cui la navicella sta entrando, e il laboratorio di microgravità. Intorno a Miranda troviamo due toroidi sovrapposti del diametro di 78 metri, che compongono il modulo Aristarco, con ambiente a gravità lunare simulata e il campo di coltivazione Green Ring. Più lontano, troviamo il modulo Galilaei di 166 metri di diametro che ospita un ambiente a gravità marziana e i tre propulsori che consentono la rotazione della stazione per ottenere le diverse accelerazioni gravitazionali. Arrivati su SpaceHub, entriamo nell’hangar ed eseguiamo la manovra di attracco al molo, per poi lasciare la navetta. Qui la microgravità ci fa fluttuare nell’aria e dobbiamo spostarci con un po’ di fatica e grazie ad appositi sostegni. Più ci si avvicina all’asse di Miranda, più la gravità si avvicina allo zero: la microgravità è fondamentale per le attività di ricerca nei laboratori.

C’è un sistema di “ascensori spaziali” per spostarsi tra Miranda e i due anelli, Aristarco e Galilaei: capsule pressurizzate all’interno di un percorso di travi reticolari che partendo dal centro della sfera raggiungono i vari toroidi. I toroidi accolgono gli spazi di soggiorno e socializzazione. Qui si trovano i mini-alloggi per i turisti spaziali, 40 in tutto, ma anche il bar, la mensa, una palestra e altre aree destinate allo sport, sia per il training che per il tempo libero, e anche spazi per le attività religiose. Su Miranda è disponibile un ambiente dedicato al cinema olografico/teatro, dove vengono allestiti spettacoli di danza a gravità zero. La sfera Miranda di SpaceHub, struttura flessibile e gonfiabile, sarà realizzata in beta cloth, una fibra a base di silice che resiste alla corrosione ed all’ossigeno atmosferico. Sia le strutture interne che i tralicci e i toroidi saranno realizzati in Manifattura Additiva (Stampa 3D) con materiali sia metallici che plastici. La pannellatura esterna dei toroidi Aristarco e Galilaei è trasparente. Il sistema biorigenerativo CELSS (Controlled Ecological Life Support Systems) a ciclo chiuso contribuisce alla produzione di vegetali freschi, alla generazione di ossigeno e alla rimozione dell’anidride carbonica dall’aria interna (dovuta alla respirazione umana). Le cinque colture selezionate sono patata, soia, lattuga, frumento e pomodoro. Si tratta di colture in grado di contribuire a una dieta bilanciata. Dato che l’equipaggio dello SpaceHub è composto da 100 persone, è necessario coltivare, per la loro sopravvivenza, una superficie di 6000 m2, per un ingombro volumetrico minimo di circa 3600 m3. Il sistema CELSS di SpaceHub è suddiviso in parti più o meno uguali nei toroidi Aristarco e Galilaei.

C’è un sistema di “ascensori spaziali” per spostarsi tra Miranda e i due anelli, Aristarco e Galilaei: capsule pressurizzate all’interno di un percorso di travi reticolari che partendo dal centro della sfera raggiungono i vari toroidi. I toroidi accolgono gli spazi di soggiorno e socializzazione. Qui si trovano i mini-alloggi per i turisti spaziali, 40 in tutto, ma anche il bar, la mensa, una palestra e altre aree destinate allo sport, sia per il training che per il tempo libero, e anche spazi per le attività religiose. Su Miranda è disponibile un ambiente dedicato al cinema olografico/teatro, dove vengono allestiti spettacoli di danza a gravità zero. La sfera Miranda di SpaceHub, struttura flessibile e gonfiabile, sarà realizzata in beta cloth, una fibra a base di silice che resiste alla corrosione ed all’ossigeno atmosferico. Sia le strutture interne che i tralicci e i toroidi saranno realizzati in Manifattura Additiva (Stampa 3D) con materiali sia metallici che plastici. La pannellatura esterna dei toroidi Aristarco e Galilaei è trasparente. Il sistema biorigenerativo CELSS (Controlled Ecological Life Support Systems) a ciclo chiuso contribuisce alla produzione di vegetali freschi, alla generazione di ossigeno e alla rimozione dell’anidride carbonica dall’aria interna (dovuta alla respirazione umana). Le cinque colture selezionate sono patata, soia, lattuga, frumento e pomodoro. Si tratta di colture in grado di contribuire a una dieta bilanciata. Dato che l’equipaggio dello SpaceHub è composto da 100 persone, è necessario coltivare, per la loro sopravvivenza, una superficie di 6000 m2, per un ingombro volumetrico minimo di circa 3600 m3. Il sistema CELSS di SpaceHub è suddiviso in parti più o meno uguali nei toroidi Aristarco e Galilaei.