da Sorrentino | Dic 6, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Un nuovo, formidabile strumento per scoprire pianeti extrasolari a disposizione degli astronomi. Si chiama ESPRESSO, acronimo di Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations (ovvero Spettrografo echelle per osservazioni di esopianeti rocciosi e spettroscopia ad alta precisione) ed è installato sul telescopio VLT dell’ESO all’Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale. ESPRESSO, che ha visto la sua prima luce a fine novembre 2017, è uno spettrografo di terza generazione e sarà il successore dello strumento HARPS dell’ESO installato all’Osservatorio di La Silla. Il salto in avanti rispetto al predecessore sarà enorme: HARPS raggiunge una precisione di misura delle velocità di circa un metro per secondo, mentre ESPRESSO mira a ottenere una precisione di appena pochi centimetri al secondo, grazie ai progressi tecnologici e all’essere al fuoco di un telescopio molto più grande. Prima la prima volta in assoluto, ESPRESSO sarà in grado di combinare la luce di tutti e quattro i telescopi principali del VLT raggiungendo il potere di raccolta della luce equivalente a quella un singolo telescopio da 16 metri di diametro. Importante la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica all’ideazione e alla realizzazione dell’ambizioso progetto.

Un nuovo, formidabile strumento per scoprire pianeti extrasolari a disposizione degli astronomi. Si chiama ESPRESSO, acronimo di Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations (ovvero Spettrografo echelle per osservazioni di esopianeti rocciosi e spettroscopia ad alta precisione) ed è installato sul telescopio VLT dell’ESO all’Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale. ESPRESSO, che ha visto la sua prima luce a fine novembre 2017, è uno spettrografo di terza generazione e sarà il successore dello strumento HARPS dell’ESO installato all’Osservatorio di La Silla. Il salto in avanti rispetto al predecessore sarà enorme: HARPS raggiunge una precisione di misura delle velocità di circa un metro per secondo, mentre ESPRESSO mira a ottenere una precisione di appena pochi centimetri al secondo, grazie ai progressi tecnologici e all’essere al fuoco di un telescopio molto più grande. Prima la prima volta in assoluto, ESPRESSO sarà in grado di combinare la luce di tutti e quattro i telescopi principali del VLT raggiungendo il potere di raccolta della luce equivalente a quella un singolo telescopio da 16 metri di diametro. Importante la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica all’ideazione e alla realizzazione dell’ambizioso progetto.

“E stato emozionante essere presente di persona nella notte del 27 Novembre alla acquisizione del primo spettro scientifico con lo spettrografo ESPRESSO a Paranal, emozione resa ancor più forte dall’essere stato parte del team dello strumento, prima di ricoprire il mio incarico attuale” commenta Filippo Maria Zerbi, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “Il personale INAF ha ancora una volta dimostrato di essere in grado di raccogliere sfide scientifiche e tecnologiche e contribuire in maniera determinante alla realizzazione di strumenti scientifici di assoluta avanguardia. Misure di velocità radiali con accuratezze mai viste prima, stabilità nelle misure in tempi lunghissimi, materializzazione dei fuochi Coudè ed attivazione, per la prima volta nella storia di VLT, del fuoco combinato con le 4 unità in uso contemporaneo. ESPRESSO è uno strumento fuori dal comune e fuori dal comune è stata la sfida decennale per concepirlo, realizzarlo ed infine portarlo pienamente funzionale al telescopio. Congratulazioni e un grande grazie a tutto il team che ha reso questo possibile”. Il responsabile scientifico di ESPRESSO, Francesco Pepe dell’Università di Ginevra in Svizzera, ne parla e spiega l’importanza: “Questo successo è il risultato del lavoro di molte persone nel corso di una decina d’anni. ESPRESSO non è semplicemente l’evoluzione dei nostri strumenti precedenti come HARPS, ma, con la sua elevata risoluzione e una maggior precisione, è veramente rivoluzionario. Diversamente dagli strumenti precedenti, può sfruttare l’intera capacità di raccolta del VLT – può essere usato con tutti e quattro i telescopi principali (UT) del VLT contemporaneamente per simulare un telescopio da 16 metri di diametro. ESPRESSO non avrà rivali per almeno un decennio – e non vedo l’ora di trovare il nostro primo pianeta roccioso!”

ESPRESSO rivela minuscoli cambiamenti nello spettro della stella dovuti al movimento del pianeta che le orbita intorno. Questo metodo, detto delle velocità radiali, funziona perché l’attrazione gravitazionale del pianeta influenza la stella madre, facendola oscillare leggermente. Meno massiccio è il pianeta e più piccola è l’oscillazione: di conseguenza, per trovare pianeti rocciosi, che abbiano anche la possibilità di ospitare la vita, è necessario uno strumento di altissima precisione. Con questo metodo, ESPRESSO sarà in grado di rivelare alcuni dei pianeti più leggeri mai trovati. “Sono frastornato, nonostante sia un astronomo di lungo corso” commenta Stefano Cristiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Trieste, uno dei responsabili del progetto. “La prima luce di ESPRESSO è tante cose allo stesso tempo: emozione, perché è il momento in cui visioni sognate per anni diventano concrete e sugli schermi finalmente appaiono gli spettri degli oggetti così come li avevamo immaginati; fierezza, perché il contributo dell’astrofisica italiana – a partire dal nome dello strumento – ottiene un riconoscimento di grande professionalità; gratitudine, per tutti coloro che hanno lavorato con competenza e dedizione, giorno dopo giorno, in Italia e all’estero; aspettativa, perché ci attende un grande lavoro di analisi dei dati che hanno iniziato ad affluire e nuove scoperte – dai pianeti terrestri a una nuova fisica – sono a portata di mano, e perché questa è anche una tappa fondamentale verso la prossima ambiziosa impresa tecnologica: lo spettrografo HIRES per il telescopio gigante ELT”.

Le osservazioni di prova comprendevano alcune stelle e sistemi planetari noti: il confronto con dati di HARPS mostra che ESPRESSO può ottenere dati di qualità simile con un tempo di esposizione decisamente inferiore. Il responsabile scientifico dello strumento, Gaspare Lo Curto (ESO), è entusiasta: “Portare ESPRESSO a questi traguardi è stato un successo, grazie ai contributi di un consorzio internazionale e di vari e diversi gruppi all’interno dell’ESO: ingegneri, astronomi e amministrazione. Non dovevano semplicemente installare lo spettrografo, ma anche il complesso apparato ottico che combina la luce dei quattro UT del VLT”. Anche se lo scopo principale di ESPRESSO è di spingere la ricerca dei pianeti a un livello superiore – trovare e caratterizzare pianeti meno massicci e le loro atmosfere – ha anche molte altre possibilità di impiego. Sarà lo strumento più potente al mondo per verificare se le costanti della fisica sono cambiate da quando l’Universo era giovane. Questi minuscoli cambiamenti sono previsti da alcune teorie di fisica fondamentale, ma non sono mai stati osservati in modo convincente.

(crediti: Filippo Maria Zerbi)

da Sorrentino | Dic 4, 2017 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Lo spettacolo della Luna che appare al perigeo nella sua interezza è uno dei più seguiti tra i fenomeni celesti, al pari delle eclissi e del periodico appuntamento con gli sciami di meteore che accendono di scintille l’atmosfera nel mese di agosto. Ai fortunati che hanno avuto sulla testa il cielo terso, la sera di domenica 3 dicembre si è manifestata, per l’appunto, l’attesa Luna piena con il suo disco più grande del 7% e nel complesso del 16% più brillante. Ciò in quanto la sua orbita ellittica le ha fatto raggiungere la distanza minima di 357.492 chilometri dalla Terra, ben al di sotto di quella media che si attesta a 382.900 chilometri, e tale da ripagare la visione che ne abbiamo quando all’apogeo si allontana a 406.603 chilometri. La luna ingigantita del cielo serale non è stata vista al suo massimo, che invece è stato raggiunto alle 9:45 di lunedì 4 dicembre. Quindi, abbiamo avuto lo straordinario sorgere della superluna piena al tramonto del sole e l’altrettanto suggestiva immagine all’alba, al levarsi del sole.

Lo spettacolo della Luna che appare al perigeo nella sua interezza è uno dei più seguiti tra i fenomeni celesti, al pari delle eclissi e del periodico appuntamento con gli sciami di meteore che accendono di scintille l’atmosfera nel mese di agosto. Ai fortunati che hanno avuto sulla testa il cielo terso, la sera di domenica 3 dicembre si è manifestata, per l’appunto, l’attesa Luna piena con il suo disco più grande del 7% e nel complesso del 16% più brillante. Ciò in quanto la sua orbita ellittica le ha fatto raggiungere la distanza minima di 357.492 chilometri dalla Terra, ben al di sotto di quella media che si attesta a 382.900 chilometri, e tale da ripagare la visione che ne abbiamo quando all’apogeo si allontana a 406.603 chilometri. La luna ingigantita del cielo serale non è stata vista al suo massimo, che invece è stato raggiunto alle 9:45 di lunedì 4 dicembre. Quindi, abbiamo avuto lo straordinario sorgere della superluna piena al tramonto del sole e l’altrettanto suggestiva immagine all’alba, al levarsi del sole.

Ma il calendario astronomico ci regala repliche che si preannunciano ugualmente spettacolari, con l’aiuto del tempo meteorologico. Il mese di gennaio 2018 riserva la superluna all’indomani del capodanno e ancora il 31 gennaio, quando la seconda luna piena viene ribattezzata “Luna Blu”.

da Sorrentino | Dic 4, 2017 | Astronomia, Primo Piano

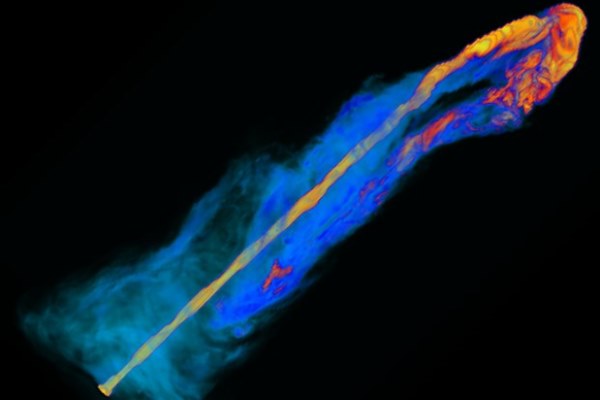

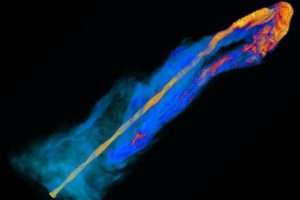

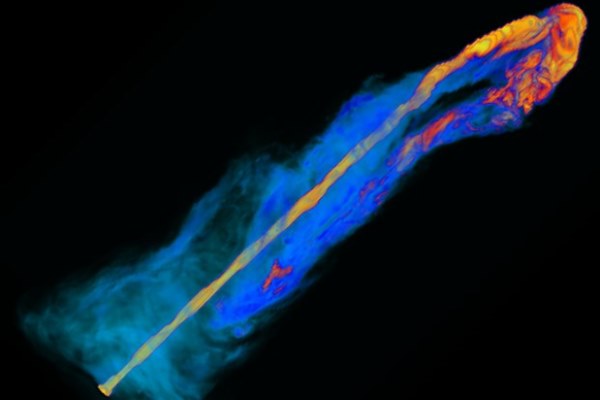

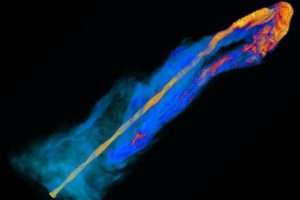

Un folto gruppo di ricercatori guidati dagli scienziati dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha scoperto un esempio particolare di getto relativistico, la cui emissione – per una specie di effetto faro – viene esaltata a frequenze diverse in tempi diversi. Si tratta di una potente forma di espulsione di plasma ed energia proveniente da un buco nero supermassiccio al centro di un nucleo galattico attivo, ma il getto ha una forma sinuosa – che ricorda quella di un serpente – ed è disomogeneo. I ricercatori dell’INAF di Torino hanno condotto le osservazioni guidando un’intensa campagna osservativa multifrequenza nell’ambito della collaborazione internazionale Whole Earth Blazar Telescope, presieduta da Massimo Villata della sede torinese dell’INAF.

Nella seconda metà del 2016 il blazar CTA 102 ha mostrato un rapido aumento di luminosità ottica, catturando l’attenzione di tutti gli studiosi del settore. Il picco è stato registrato il 28 dicembre, con una variazione di circa 6 magnitudini rispetto ai livelli di minimo osservati negli anni precedenti. L’evento è stato eccezionale e CTA 102 è stato classificato come il blazar più luminoso mai osservato.

Il getto è stato osservato da più di 40 telescopi in una trentina di osservatori sparsi nell’emisfero nord della Terra, tra cui diversi gestiti dall’Italia. Gli scienziati hanno raccolto migliaia di dati in diverse frequenze dello spettro, nell’ottico, radio e vicino infrarosso, permettendo la ricostruzione delle curve di luce nel dettaglio. Durante la campagna osservativa della sorgente (iniziata nel 2008) è stato possibile acquisire informazioni polarimetriche e spettroscopiche. Tra gli strumenti dell’INAF coinvolti ci sono il Telescopio Nazionale Galileo (TNG) alle Canarie, il telescopio ottico Schmidt e quello nel vicino infrarosso di Campo Imperatore.

“Tutti i dati raccolti ci hanno permesso di convalidare l’ipotesi che la variabilità mostrata da questo oggetto sia dovuta a cambiamenti del fattore Doppler relativistico”, commenta Claudia M. Raiteri, prima autrice dello studio pubblicato sul sito web della rivista Nature e ricercatrice astronoma presso l’INAF di Torino. “L’emissione dei blazar è dominata, infatti, dalla radiazione proveniente da uno dei getti relativistici, che punta verso di noi. L’allineamento, grazie all’effetto di beaming relativistico, amplifica il flusso osservato e causa anche un aumento Doppler delle frequenze e una contrazione dei tempi scala di variabilità”, spiega. È proprio questa contrazione dei tempi, insieme all’aumento dell’ampiezza delle variazioni di flusso, che gli scienziati del team internazionale hanno potuto verificare osservando l’eccezionale outburst (esplosione di luminosità) di CTA 102, al culmine del quale la luminosità ottica del getto ha superato di 3500 volte il suo livello minimo.

Villata aggiunge: “La nostra interpretazione è che il getto sia curvo e disomogeneo, cioè che emetta radiazione con frequenza diversa da regioni diverse, e che queste regioni cambino orientamento nel tempo a causa di instabilità sorte nel getto e/o di moti orbitali, ipotizzando che il motore centrale del nucleo galattico attivo sia un sistema binario di buchi neri, o di precessione. Secondo tale interpretazione il formidabile aumento di luminosità è stato il risultato di un maggiore allineamento (avvenuto circa 8 miliardi di anni fa) della regione del getto responsabile dell’emissione ottica alla nostra linea di vista”.

Raiteri conclude dicendo che “la nostra interpretazione trova supporto sia teorico che osservativo. Le simulazioni numeriche magnetoidrodinamiche relativistiche in 3D realizzate dai colleghi, in particolare qui all’Osservatorio Astrofisico di Torino dell’INAF, mostrano l’insorgere di instabilità nel getto, che lo distorcono. D’altra parte, l’analisi di immagini ottenute con interferometria radio rivelano che sulle scale del di qualche anno luce il getto sembra elicoidale e vorticoso”.

da Sorrentino | Nov 24, 2017 | Astronomia, Primo Piano

La velocità della luce nel vuoto è una costante di natura. Anzi, non proprio. Alcune teorie quantistiche della gravità minano questa certezza, suggerendo che i fotoni, i “quanti” di luce, potrebbero viaggiare a velocità diverse che dipendono dalla loro energia. Per indagare questa ipotesi e soprattutto provare a quantificare l’entità di questo effetto, un gruppo di ricercatori guidati da Maria Grazia Bernardini, ora in forza all’Università di Montpellier in Francia e associata Inaf, che ha visto la partecipazione di colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Milano, ha realizzato uno studio sulla luce emessa dai lampi di raggi gamma (Gamma-Ray Burst, GRB) corti, potenti esplosioni cosmiche legate alla fusione di stelle di neutroni. I risultati di questa indagine, pubblicati in un articolo sulla rivista Astronomy&Astrophysics, forniscono un nuovo limite sull’energia dei fotoni oltre il quale gli effetti di gravità quantistica diventano importanti e rappresentano un passo importante per l’utilizzo dei GRB corti come strumento per studiare gli aspetti più estremi della Fisica.

Uno dei concetti fondamentali della fisica moderna riguarda la cosiddetta duplice natura della luce. La luce infatti si può descrivere come un’onda elettromagnetica ma, allo stesso tempo, ha proprietà tipiche delle particelle, che in questo caso vengono chiamate fotoni. Ad ogni determinata lunghezza d’onda della luce corrisponde un’energia del fotone associato. La teoria della relatività speciale di Einstein prevede che la luce nel vuoto viaggi ad una velocità costante “c” circa uguale a 300 mila chilometri al secondo, quale che sia l’energia dei fotoni. Tuttavia, alcune teorie quantistiche della gravità considerano il vuoto come un “mezzo gravitazionale”. Secondo queste teorie, questo “mezzo gravitazionale” conterrebbe delle disomogeneità – o fluttuazioni – estremamente piccole, dell’ordine della cosiddetta “lunghezza di Planck” pari a 10-33 cm, ovvero 10 miliardi di miliardi di volte più piccola del diametro di un protone. Una sorprendente conseguenza della presenza di queste disomogeneità sarebbe che fotoni di diversa energia non viaggerebbero più tutti a alla stessa velocità nel vuoto, ma potrebbero avere velocità differenti che dipendono dalla loro energia: maggiore è l’energia del fotone, maggiore sarà l’effetto dovuto alla gravità quantistica. Se così fosse, verrebbe però violata la cosiddetta Invarianza di Lorentz, che è proprio il principio fisico alla base della relatività speciale.

“Considerando l’ipotesi che effettivamente la velocità dei fotoni sia anche legata alla loro energia, avremmo che due fotoni emessi nello stesso momento con energia diversa e che si propagano nel vuoto quantistico, accumulano un ritardo l’uno rispetto all’altro” dice Bernardini. “Questo ritardo, se misurato, può essere usato per studiare le proprietà dello spazio-tempo e della gravità quantistica”. Il problema è che questo effetto è talmente piccolo che è necessario che i fotoni viaggino per miliardi di anni per accumulare un una separazione temporale dell’ordine del millesimo di secondo. “Quindi, cosa ci serve per poter sperare di misurare un effetto di gravità quantistica? Una sorgente molto luminosa, distante da noi almeno qualche miliardo di anni luce e che emetta fotoni ad alta energia” prosegue la ricercatrice. “Ma si deve anche comportare bene: vorremmo che emettesse i fotoni allo stesso istante, quindi processi intrinseci che comportino che alcuni fotoni partano prima o dopo altri non andrebbero bene. Un modo per andare sul sicuro, è selezionare sorgenti astrofisiche che abbiano processi di emissione elettromagnetica di durata il più breve possibile e di avere molti oggetti, in modo da contaminare poco la nostra misura con eventuali ritardi dovuti a processi intrinseci”.

In questo contesto, i lampi di raggi gamma rappresentano le sorgenti ideali per questo tipo di studi. Si tratta infatti di esplosioni talmente potenti che è possibile osservarle fino a distanze di decine di miliardi di anni luce. I ricercatori hanno così studiato il ritardo di arrivo dei fotoni a energie di qualche decina-centinaia di kiloeletronvolt emessi dai GRB corti rilevati dal satellite Swift, una missione NASA con partecipazione del Regno Unito e dell’Italia grazie al contributo di INAF e ASI. Conoscendo la distanza di questi eventi e potendo sottrarre l’effetto intrinseco di ritardo dell’emissione dei fotoni il team ha ottenuto un nuovo limite sull’energia oltre la quale gli effetti di gravità quantistica diventano importanti.

“Il lavoro mette in luce quanto sia necessario avere satelliti che misurano con precisione l’energia e il tempo di rivelazione dei fotoni emessi da queste sorgenti per misurare un effetto così piccolo come quello indotto dalla gravità quantistica sulla velocità di propagazione della luce” conclude Bernardini. Anche se il limite ottenuto non permette ancora di convalidare o escludere alcuna teoria di gravità quantistica, il metodo di analisi proposto mostra come in futuro sarà possibile usare i GRB corti come sonde per studiare la ‘rugosità’ dello spazio-tempo con gli strumenti di nuova generazione previsti per i prossimi anni. Ad esempio, con il Cherenkov Telescope Array sarà possibile rivelare l’emissione elettromagnetica dei GRB ad energie pari a qualche teraelettronvolt (migliaia di miliardi di elettronvolt), dove fino ad ora queste sorgenti non sono ancora state rivelate, ma anche la rete di microsatelliti HERMES potrà contribuire significativamente a questi studi. Con le sue capacità di risoluzione temporale, HERMES rappresenterà infatti una sorta di cronometro estremamente preciso per la misura di eventuali ritardi nell’arrivo dei fotoni alle diverse energie emessi dai GRB.

da Sorrentino | Nov 22, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Ci sono stelle, nelle nubi di Magellano, che mostrano assai meno della loro vera età. Il segreto della loro apparente giovinezza? Un passato da “fidget spinner”, dice uno studio appena uscito su Nature Astronomy firmato da sei ricercatrici e ricercatori italiani. sparsi per il mondo ed esperti nel campo dell’astrofisica stellare, con in comune la passione per le stelle e le popolazioni stellari. Nello studio essi spiegano che le stelle apparentemente più giovani osservate di recente dallo Hubble Space Telescope in tre ammassi delle nubi di Magellano – Ngc 1755, Ngc 1850 e Ngc 1856 – sono in realtà stelle che una volta ruotavano molto velocemente, e che da poco tempo sono rallentate. A parità di massa, le stelle più “sedentarie”, quelle che ruotano lentamente, vivono meno a lungo delle stelle che ruotano rapidamente – un po’ come le persone che non fanno regolare esercizio fisico. E in qualche modo una stella che diventa “sedentaria” solo dopo una vita passata da stella velocemente rotante si trova con un’età “nucleare” meno avanzata: nasconde bene i segni del tempo.

Ci sono stelle, nelle nubi di Magellano, che mostrano assai meno della loro vera età. Il segreto della loro apparente giovinezza? Un passato da “fidget spinner”, dice uno studio appena uscito su Nature Astronomy firmato da sei ricercatrici e ricercatori italiani. sparsi per il mondo ed esperti nel campo dell’astrofisica stellare, con in comune la passione per le stelle e le popolazioni stellari. Nello studio essi spiegano che le stelle apparentemente più giovani osservate di recente dallo Hubble Space Telescope in tre ammassi delle nubi di Magellano – Ngc 1755, Ngc 1850 e Ngc 1856 – sono in realtà stelle che una volta ruotavano molto velocemente, e che da poco tempo sono rallentate. A parità di massa, le stelle più “sedentarie”, quelle che ruotano lentamente, vivono meno a lungo delle stelle che ruotano rapidamente – un po’ come le persone che non fanno regolare esercizio fisico. E in qualche modo una stella che diventa “sedentaria” solo dopo una vita passata da stella velocemente rotante si trova con un’età “nucleare” meno avanzata: nasconde bene i segni del tempo.

Gli ammassi massicci e giovani – quelli con età inferiore a circa 400 milioni di anni – delle nubi di Magellano sono di recente passati alla ribalta perché le osservazioni multibanda dall’ultravioletto al vicino infrarosso di Hubble Space Telescope (guidate da Antonino Milone, secondo autore dell’articolo uscito su Nature Astronomy) hanno mostrato la presenza di uno sdoppiamento (split) della sequenza principale. La stessa squadra coinvolta nella ricerca attuale ha mostrato che la separazione delle sequenze è compatibile solo con la presenza di due diverse popolazioni di stelle che ruotano intorno al loro asse in maniera molto diversa, o lentamente o molto rapidamente. Come mai questo avvenga, cioè perché nello stesso ammasso osserviamo oggi stelle con velocità di rotazione così diverse tra loro e dalle rotazioni osservate nelle stelle che popolano il campo delle Nubi di Magellano ancora non è chiaro, e va probabilmente cercato in quello che accadde durante la formazione di queste strutture diverse decine di milioni di anni fa.

«Siamo convinti che queste stelle, che ricordano le blue stragglers osservate negli ammassi globulari galattici, siano invece stelle nate all’interno della popolazione fortemente rotante, che hanno recentemente rallentato», dice Francesca D’Antona, prima autrice dello studio su Nature Astronomy, è convinta che queste stelle, che ricordano le blue stragglers osservate negli ammassi globulari galattici, siano invece stelle nate all’interno della popolazione fortemente rotante, che hanno recentemente rallentato. Per questo appaiono oggi più giovani.

da Sorrentino | Nov 20, 2017 | Astronomia, Primo Piano

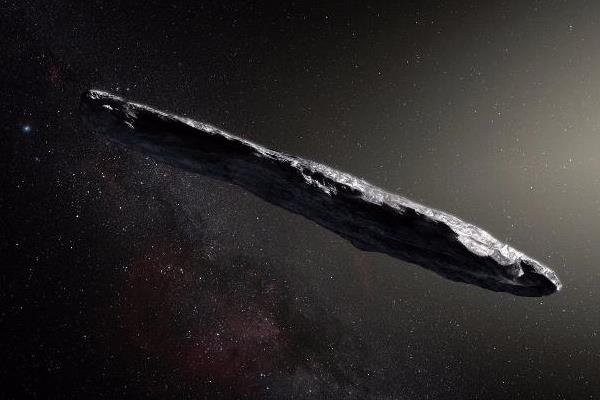

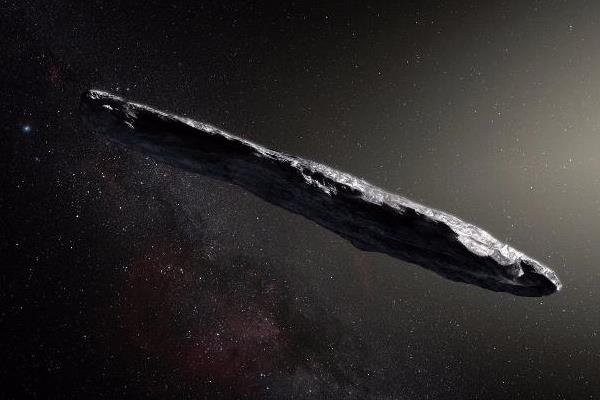

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

Combinando le immagini prese dallo strumento FORS sul VLT, usando quattro filtri diversi, con quelli di altri grandi telescopi, l’equipe di astronomi guidata da Karen Meech (Institute for Astronomy, Hawai`i, USA) ha scoperto che `Oumuamua varia di intensità in modo drammatico, di un fattore dieci, mentre ruota sul proprio asse ogni 7,3 ore. Questa variazione di luminosità insolitamente grande significa che l’oggetto è molto allungato: circa dieci volte più lungo che largo, con una forma complessa e contorta. E’ stato anche scoperto che ha un colore rosso scuro, simile agli oggetti delle zone esterne del Sistema Solare, e confermato che è completamente inerte, senza la minima traccia di polvere. Queste proprietà suggeriscono che `Oumuamua sia denso, probabilmente roccioso o con un contenuto elevato di metalli, che non abbia quantità significative di acqua o ghiaccio e che la sua superficie sia scura e arrossata a causa dell’irradiazione da parte dei raggi cosmici nel corso di milioni di anni. SI è stimato che sia lungo almeno 400 metri.

Calcoli preliminari dell’orbita hanno suggerito che l’oggetto sia arrivato dalla direzione approssimativa della stella brillante Vega, nella costellazione settentrionale della Lira. In ogni caso, anche viaggiando alla velocità vertiginosa di circa 95 000 km/h, c’è voluto così tanto tempo per questo viaggio interstellare fino al nostro Sistema Solare, che Vega non era nemmeno in quella posizione quando l’asteroide era là vicino circa 300 000 anni fa. `Oumuamua potrebbe aver vagato per la Via Lattea, senza essere legato a nessun sistema stellare, per centinaia di mliioni di anni prima di aver casualmente incontrato il Sistema Solare.

Gli astronomi stimano che un asteroide interstellare simile a `Oumuamua attraversi il Sistema Solare interno circa una volta all’anno, ma poichè sono deboli e difficili da trovare non sono stati identificati finora. Solo recentemente i telescopi per survey, come Pan-STARSS, sono diventati sufficientemente potenti per avere la possibilità di scovarli. Ora si spera di riuscire a identificarne con maggior precisione il suo luogo di origine e la prossima destinazione di questo suo viaggio galattico.

Un nuovo, formidabile strumento per scoprire pianeti extrasolari a disposizione degli astronomi. Si chiama ESPRESSO, acronimo di Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations (ovvero Spettrografo echelle per osservazioni di esopianeti rocciosi e spettroscopia ad alta precisione) ed è installato sul telescopio VLT dell’ESO all’Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale. ESPRESSO, che ha visto la sua prima luce a fine novembre 2017, è uno spettrografo di terza generazione e sarà il successore dello strumento HARPS dell’ESO installato all’Osservatorio di La Silla. Il salto in avanti rispetto al predecessore sarà enorme: HARPS raggiunge una precisione di misura delle velocità di circa un metro per secondo, mentre ESPRESSO mira a ottenere una precisione di appena pochi centimetri al secondo, grazie ai progressi tecnologici e all’essere al fuoco di un telescopio molto più grande. Prima la prima volta in assoluto, ESPRESSO sarà in grado di combinare la luce di tutti e quattro i telescopi principali del VLT raggiungendo il potere di raccolta della luce equivalente a quella un singolo telescopio da 16 metri di diametro. Importante la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica all’ideazione e alla realizzazione dell’ambizioso progetto.

Un nuovo, formidabile strumento per scoprire pianeti extrasolari a disposizione degli astronomi. Si chiama ESPRESSO, acronimo di Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations (ovvero Spettrografo echelle per osservazioni di esopianeti rocciosi e spettroscopia ad alta precisione) ed è installato sul telescopio VLT dell’ESO all’Osservatorio del Paranal nel Cile settentrionale. ESPRESSO, che ha visto la sua prima luce a fine novembre 2017, è uno spettrografo di terza generazione e sarà il successore dello strumento HARPS dell’ESO installato all’Osservatorio di La Silla. Il salto in avanti rispetto al predecessore sarà enorme: HARPS raggiunge una precisione di misura delle velocità di circa un metro per secondo, mentre ESPRESSO mira a ottenere una precisione di appena pochi centimetri al secondo, grazie ai progressi tecnologici e all’essere al fuoco di un telescopio molto più grande. Prima la prima volta in assoluto, ESPRESSO sarà in grado di combinare la luce di tutti e quattro i telescopi principali del VLT raggiungendo il potere di raccolta della luce equivalente a quella un singolo telescopio da 16 metri di diametro. Importante la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica all’ideazione e alla realizzazione dell’ambizioso progetto.

Lo spettacolo della Luna che appare al perigeo nella sua interezza è uno dei più seguiti tra i fenomeni celesti, al pari delle eclissi e del periodico appuntamento con gli sciami di meteore che accendono di scintille l’atmosfera nel mese di agosto. Ai fortunati che hanno avuto sulla testa il cielo terso, la sera di domenica 3 dicembre si è manifestata, per l’appunto, l’attesa Luna piena con il suo disco più grande del 7% e nel complesso del 16% più brillante. Ciò in quanto la sua orbita ellittica le ha fatto raggiungere la distanza minima di 357.492 chilometri dalla Terra, ben al di sotto di quella media che si attesta a 382.900 chilometri, e tale da ripagare la visione che ne abbiamo quando all’apogeo si allontana a 406.603 chilometri. La luna ingigantita del cielo serale non è stata vista al suo massimo, che invece è stato raggiunto alle 9:45 di lunedì 4 dicembre. Quindi, abbiamo avuto lo straordinario sorgere della superluna piena al tramonto del sole e l’altrettanto suggestiva immagine all’alba, al levarsi del sole.

Lo spettacolo della Luna che appare al perigeo nella sua interezza è uno dei più seguiti tra i fenomeni celesti, al pari delle eclissi e del periodico appuntamento con gli sciami di meteore che accendono di scintille l’atmosfera nel mese di agosto. Ai fortunati che hanno avuto sulla testa il cielo terso, la sera di domenica 3 dicembre si è manifestata, per l’appunto, l’attesa Luna piena con il suo disco più grande del 7% e nel complesso del 16% più brillante. Ciò in quanto la sua orbita ellittica le ha fatto raggiungere la distanza minima di 357.492 chilometri dalla Terra, ben al di sotto di quella media che si attesta a 382.900 chilometri, e tale da ripagare la visione che ne abbiamo quando all’apogeo si allontana a 406.603 chilometri. La luna ingigantita del cielo serale non è stata vista al suo massimo, che invece è stato raggiunto alle 9:45 di lunedì 4 dicembre. Quindi, abbiamo avuto lo straordinario sorgere della superluna piena al tramonto del sole e l’altrettanto suggestiva immagine all’alba, al levarsi del sole.

Ci sono stelle, nelle nubi di Magellano, che mostrano assai meno della loro vera età. Il segreto della loro apparente giovinezza? Un passato da “fidget spinner”, dice uno studio appena uscito su Nature Astronomy firmato da sei ricercatrici e ricercatori italiani. sparsi per il mondo ed esperti nel campo dell’astrofisica stellare, con in comune la passione per le stelle e le popolazioni stellari. Nello studio essi spiegano che le stelle apparentemente più giovani osservate di recente dallo Hubble Space Telescope in tre ammassi delle nubi di Magellano – Ngc 1755, Ngc 1850 e Ngc 1856 – sono in realtà stelle che una volta ruotavano molto velocemente, e che da poco tempo sono rallentate. A parità di massa, le stelle più “sedentarie”, quelle che ruotano lentamente, vivono meno a lungo delle stelle che ruotano rapidamente – un po’ come le persone che non fanno regolare esercizio fisico. E in qualche modo una stella che diventa “sedentaria” solo dopo una vita passata da stella velocemente rotante si trova con un’età “nucleare” meno avanzata: nasconde bene i segni del tempo.

Ci sono stelle, nelle nubi di Magellano, che mostrano assai meno della loro vera età. Il segreto della loro apparente giovinezza? Un passato da “fidget spinner”, dice uno studio appena uscito su Nature Astronomy firmato da sei ricercatrici e ricercatori italiani. sparsi per il mondo ed esperti nel campo dell’astrofisica stellare, con in comune la passione per le stelle e le popolazioni stellari. Nello studio essi spiegano che le stelle apparentemente più giovani osservate di recente dallo Hubble Space Telescope in tre ammassi delle nubi di Magellano – Ngc 1755, Ngc 1850 e Ngc 1856 – sono in realtà stelle che una volta ruotavano molto velocemente, e che da poco tempo sono rallentate. A parità di massa, le stelle più “sedentarie”, quelle che ruotano lentamente, vivono meno a lungo delle stelle che ruotano rapidamente – un po’ come le persone che non fanno regolare esercizio fisico. E in qualche modo una stella che diventa “sedentaria” solo dopo una vita passata da stella velocemente rotante si trova con un’età “nucleare” meno avanzata: nasconde bene i segni del tempo.

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.

Per la prima volta in assoluto alcuni astronomi hanno studiato un asteroide che è arrivato nel Sistema Solare dallo spazio interstellare. Le osservazioni con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e altri osservatori in tutto il mondo mostrano che questo oggetto singolare ha viaggiato nello spazio per milioni di anni prima dell’incontro causale con il nostro sistema. Sembra che sia un oggetto scuro, rossastro, molto allungato, roccioso o con un elevato contenuto di metalli. I risultati verranno pubblicati dalla rivista Nature il 20 novembre 2017. Il 19 ottobre 2017, il telescopio Pan-STARSS 1 alle Hawaii ha osservato un puntino di luce che si muoveva in cielo. All’inizio sembrava un tipico asteroide in rapido movimento, ma ulteriori osservazioni nei giorni seguenti hanno permesso di calcolarne l’orbita con precisione. I calcoli hanno mostrato senza possibilità di dubbio che questo corpo celeste non proveniva dall’interno del Sistema Solare, come tutti gli altri asteroidi o comete mai osservati, ma dallo spazio interstellare. Pur se originariamente classificato come cometa, le osservazioni dell’ESO e di altri siti non hanno trovato nessun segno di attività cometaria dopo il passaggio in prossimità del Sole nel settembre 2017. L’oggetto è stato quindi riclassificato come asteroide interstellare e chiamato 1I/2017 U1 (Oumuamua). Quando è stato individuato, Oumuamua aveva già oltrepassato il suo punto di avvicinamento al Sole e stava tornando verso lo spazio interstellare. Il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO è stato quindi messo subito in moto per misurare l’orbita, la luminosità e il colore dell’oggetto con più precisione dei piccoli telescopi. La rapidità era fondamentale perchè `Oumuamua stava rapidamente svanendo alla vista allontanandosi dal Sole e dall’orbita della Terra, nel suo cammino verso l’esterno del Sistema Solare. Ma c’erano in riserbo altre sorprese.