da Sorrentino | Mar 13, 2017 | Astronomia, Primo Piano

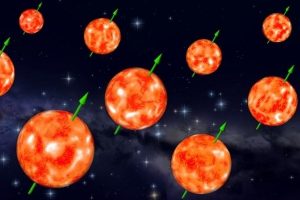

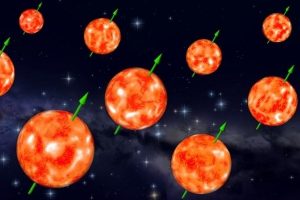

Anche l’orientazione dell’asse di rotazione delle stelle può aiutarci a capire meglio l’ambiente dove esse si sono formate. Così Enrico Corsaro, fellow del programma AstroFIt2 presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Catania, ha guidato un team internazionale di ricercatori per studiare il moto di rotazione di un gruppo di giganti rosse, stelle con massa simile al nostro Sole ma in una fase evolutiva più avanzata, appartenenti a due ammassi stellari aperti. L’analisi delle loro oscillazioni ha permesso di ricavare che gli assi di rotazione delle stelle di ciascun ammasso sono orientati prevalentemente in una specifica direzione nel cielo. Questa condizione porta con sé informazioni su come gli stessi ammassi stellari si sono formati, miliardi di anni fa. Le stelle si originano a seguito del collasso gravitazionale di una nube molecolare, la quale è caratterizzata da moti turbolenti che avvengono al suo interno. Una nube molecolare può generare diversi ammassi stellari, ognuno dei quali contenente anche migliaia di stelle. Difficile però è osservare il processo che porta all’accensione di nuove stelle e altrettanto lo è per ricostruirlo teoricamente.

Anche l’orientazione dell’asse di rotazione delle stelle può aiutarci a capire meglio l’ambiente dove esse si sono formate. Così Enrico Corsaro, fellow del programma AstroFIt2 presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Catania, ha guidato un team internazionale di ricercatori per studiare il moto di rotazione di un gruppo di giganti rosse, stelle con massa simile al nostro Sole ma in una fase evolutiva più avanzata, appartenenti a due ammassi stellari aperti. L’analisi delle loro oscillazioni ha permesso di ricavare che gli assi di rotazione delle stelle di ciascun ammasso sono orientati prevalentemente in una specifica direzione nel cielo. Questa condizione porta con sé informazioni su come gli stessi ammassi stellari si sono formati, miliardi di anni fa. Le stelle si originano a seguito del collasso gravitazionale di una nube molecolare, la quale è caratterizzata da moti turbolenti che avvengono al suo interno. Una nube molecolare può generare diversi ammassi stellari, ognuno dei quali contenente anche migliaia di stelle. Difficile però è osservare il processo che porta all’accensione di nuove stelle e altrettanto lo è per ricostruirlo teoricamente.

Un modo alternativo di studiare la formazione stellare è quello di analizzare gli ammassi stellari già formati, per ricavare informazioni sul loro passato. Una tematica poco affrontata e discussa fino ad oggi è relativa all’evoluzione dei moti di rotazione durante la formazione stellare. La presenza di una rotazione globale della nube molecolare dovrebbe riflettersi in un allineamento degli assi di rotazione delle stelle che vengono generate dalla nube stessa. Questo perché le stelle erediterebbero l’orientazione del momento angolare – comune fra tutte – dalla nube originaria. Studi precedenti effettuati su stelle di alcuni giovani ammassi aperti, non avevano però trovato una evidenza della presenza di questo allineamento degli assi di rotazione.

Il nuovo studio, realizzato con la tecnica dell’astrosismologia, ovvero della scienza che ricava le proprietà delle stelle dall’analisi delle loro pulsazioni, ha interessato due ammassi stellari aperti appartenenti alla nostra Galassia, NGC 6791 e NGC 6819, rispettivamente a più di 13 mila e di 7 mila anni luce da noi. Entrambi gli ammassi, molto evoluti, contengono una ricca popolazione di giganti rosse. Il team ha analizzato 48 giganti rosse che mostrano oscillazioni, ovvero periodiche espansioni e contrazioni della loro struttura, osservate dalla missione spaziale Kepler della NASA. “Proprio grazie alle loro oscillazioni abbiamo misurato l’angolo di inclinazione dell’asse di rotazione di ciascuna stella” dice Corsaro, primo autore dell’articolo pubblicato su Nature Astronomy che descrive i risultati dello studio. Quanto osservato è che quasi tutte le stelle del campione hanno assi di rotazione fortemente allineati fra loro, poiché puntano in una stessa direzione nel cielo. L’evidenza di questo risultato non lascia spazio ad alcun dubbio e ci fa dedurre che questo fenomeno deve necessariamente essersi originato nella fase di formazione degli stessi ammassi stellari, avvenuta miliardi di anni fa”.

Per capire le condizioni di formazione dei due ammassi in questione i ricercatori hanno realizzato accurate simulazioni in 3D al calcolatore, che hanno permesso di misurare la percentuale di energia rotazionale, responsabile dell’allineamento degli assi di rotazione stellari, e di quella antagonista di tipo turbolento, durante la formazione del protoammasso, cioè del progenitore del futuro ammasso stellare.

“Ciò che abbiamo osservato, cioè il forte allineamento degli assi di rotazione di un consistente numero di stelle, può essere riprodotto assumendo che almeno la metà del totale di energia cinetica della nube molecolare che ha dato origine a ciascuno dei due ammassi, fosse di carattere rotazionale” aggiunge Corsaro. “Questo ci mostra come il momento angolare globale della nube sia stato trasferito in modo efficiente alle singole stelle che si sono formate al suo interno. Tuttavia ciò non si verifica se le stelle hanno masse più piccole rispetto al Sole poiché dalla nube non viene trasferita massa a sufficienza per contrastare i moti turbolenti, che quindi ridistribuiscono il momento angolare in tutte le direzioni facendo perdere ogni traccia di un possibile allineamento degli assi di rotazione”.

Il risultato ottenuto dai ricercatori pone per la prima volta evidenza su come la fase di formazione stellare possa essere compresa e studiata in dettaglio tramite l’asterosismologia anche in stelle con età paragonabili a quella dell’Universo. Si può così risalire alle componenti energetiche, nonché alla struttura e geometria delle prime fasi che hanno portato alla formazione degli ammassi stellari. In futuro sarà quindi possibile compiere questo tipo di analisi su numerosi altri ammassi presenti all’interno della nostra Galassia.

da Sorrentino | Mar 7, 2017 | Astronomia, Primo Piano

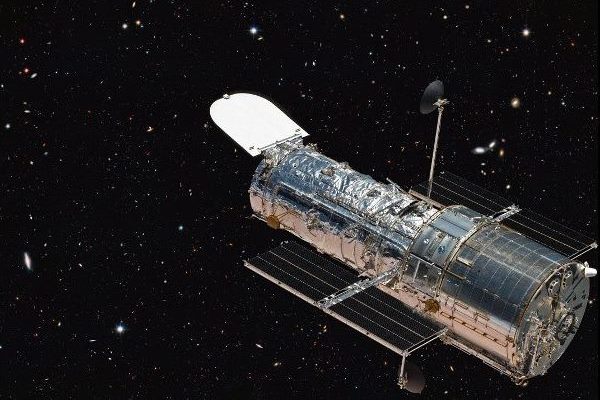

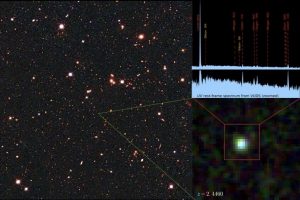

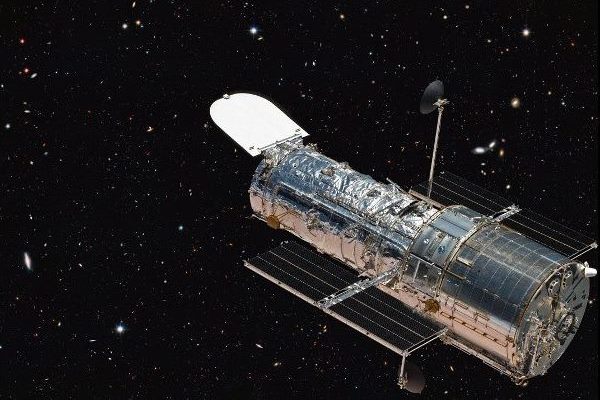

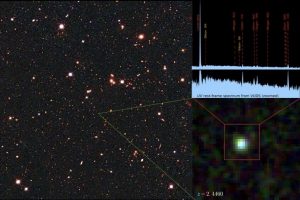

Un team internazionale di scienziati guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma, insieme a quelli delle strutture INAF di Bologna e Milano e dell’Università di Bologna, ha scoperto una popolazione di galassie giovani in un’epoca assai remota, ovvero circa 11 miliardi di anni fa, quando l’universo aveva appena il cinque percento della sua età attuale. La scoperta, pubblicata in un articolo sul numero di marzo della rivista Nature Astronomy, è stata ottenuta grazie all’uso combinato delle osservazioni con lo spettrografo VIMOS (costruito da un consorzio franco-italiano) installato al telescopio Very Large Telescope (VLT) dell’ESO in Cile e di immagini del telescopio spaziale Hubble Space Telescope, della NASA e dell’ESA. Lo studio ha permesso di rivelare alcune caratteristiche peculiari di queste galassie primordiali, ricche di gas ionizzato e con piccole concentrazioni di polveri ed elementi chimici come il carbonio e l’ossigeno. La nascita e l’evoluzione delle galassie, come la nostra Via Lattea, sono avvenute durante le prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang e sono ancora quasi completamente nascoste alle nostre osservazioni. Nell’ultimo decennio gli astronomi hanno spinto le loro indagini fino alla cosiddetta “Età Oscura” o Dark Ages, un’era durata per circa 700 milioni di anni dopo il Big Bang, durante la quale l’universo era completamente oscurato da una densa nebbia di idrogeno neutro. Per conoscere le caratteristiche di queste galassie primordiali, il team di scienziati guidati da Ricardo Amorín, all’epoca ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma e oggi in forza all’Università di Cambridge, ha adottato un approccio diverso da quelli seguiti finora: questo approccio si basa sul fatto che nuove galassie continuano a formarsi anche dopo l’Età Oscura, seppure con un ritmo più blando. Siccome queste galassie sono un po’ più vicine a noi e più libere dalla nebbia di idrogeno delle loro controparti dell’Età Oscura, sono più facili da studiare ma rivelano tutte le proprietà degli oggetti di quella remota epoca. La scoperta ha comunque richiesto un grande sforzo osservativo, coordinato dal progetto VIMOS-VLT UltraDeep Survey (VUDS), la più grande survey di galassie lontane mai realizzata.

Un team internazionale di scienziati guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma, insieme a quelli delle strutture INAF di Bologna e Milano e dell’Università di Bologna, ha scoperto una popolazione di galassie giovani in un’epoca assai remota, ovvero circa 11 miliardi di anni fa, quando l’universo aveva appena il cinque percento della sua età attuale. La scoperta, pubblicata in un articolo sul numero di marzo della rivista Nature Astronomy, è stata ottenuta grazie all’uso combinato delle osservazioni con lo spettrografo VIMOS (costruito da un consorzio franco-italiano) installato al telescopio Very Large Telescope (VLT) dell’ESO in Cile e di immagini del telescopio spaziale Hubble Space Telescope, della NASA e dell’ESA. Lo studio ha permesso di rivelare alcune caratteristiche peculiari di queste galassie primordiali, ricche di gas ionizzato e con piccole concentrazioni di polveri ed elementi chimici come il carbonio e l’ossigeno. La nascita e l’evoluzione delle galassie, come la nostra Via Lattea, sono avvenute durante le prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang e sono ancora quasi completamente nascoste alle nostre osservazioni. Nell’ultimo decennio gli astronomi hanno spinto le loro indagini fino alla cosiddetta “Età Oscura” o Dark Ages, un’era durata per circa 700 milioni di anni dopo il Big Bang, durante la quale l’universo era completamente oscurato da una densa nebbia di idrogeno neutro. Per conoscere le caratteristiche di queste galassie primordiali, il team di scienziati guidati da Ricardo Amorín, all’epoca ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma e oggi in forza all’Università di Cambridge, ha adottato un approccio diverso da quelli seguiti finora: questo approccio si basa sul fatto che nuove galassie continuano a formarsi anche dopo l’Età Oscura, seppure con un ritmo più blando. Siccome queste galassie sono un po’ più vicine a noi e più libere dalla nebbia di idrogeno delle loro controparti dell’Età Oscura, sono più facili da studiare ma rivelano tutte le proprietà degli oggetti di quella remota epoca. La scoperta ha comunque richiesto un grande sforzo osservativo, coordinato dal progetto VIMOS-VLT UltraDeep Survey (VUDS), la più grande survey di galassie lontane mai realizzata.

«Abbiamo trovato per la prima volta una popolazione di galassie estremamente giovani, con le proprietà che dovrebbero avere le galassie nella fase iniziale della loro vita» spiega Amorín. Gli spettri ottenuti con lo spettrografo VIMOS rivelano che tali galassie sono ricche di gas ionizzato e povere di polveri e elementi quali il carbonio e ossigeno. «Questi elementi sono rilasciati nel mezzo dalle stelle molto massicce nate dall’intensa formazione stellare che osserviamo e che sono appena esplose» dice Enrique Pérez-Montero, dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía, che ha partecipato alla scoperta. Queste stelle molto calde e luminose sono in grado, prima di esplodere come supernove, di ionizzare con la loro radiazione ultravioletta le nubi di gas di idrogeno che le circondano. I successivi flussi di gas che si creano, arricchiti di carbonio e ossigeno, “inquinano” l’universo circostante (composto principalmente da idrogeno ed elio) di elementi più pesanti e lo puliscono dell’idrogeno neutro, contribuendo alla fine dell’Età Oscura.

«Abbiamo trovato per la prima volta una popolazione di galassie estremamente giovani, con le proprietà che dovrebbero avere le galassie nella fase iniziale della loro vita» spiega Amorín. Gli spettri ottenuti con lo spettrografo VIMOS rivelano che tali galassie sono ricche di gas ionizzato e povere di polveri e elementi quali il carbonio e ossigeno. «Questi elementi sono rilasciati nel mezzo dalle stelle molto massicce nate dall’intensa formazione stellare che osserviamo e che sono appena esplose» dice Enrique Pérez-Montero, dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía, che ha partecipato alla scoperta. Queste stelle molto calde e luminose sono in grado, prima di esplodere come supernove, di ionizzare con la loro radiazione ultravioletta le nubi di gas di idrogeno che le circondano. I successivi flussi di gas che si creano, arricchiti di carbonio e ossigeno, “inquinano” l’universo circostante (composto principalmente da idrogeno ed elio) di elementi più pesanti e lo puliscono dell’idrogeno neutro, contribuendo alla fine dell’Età Oscura.

Adriano Fontana, ricercatore INAF co-autore dello studio, spiega che «abbiamo sorpreso queste galassie in un momento in cui stanno formando per la prima volta stelle in modo assai violento, in una sorta di esplosione di formazione stellare che le rende molto luminose». «Siamo stati in grado di trovare dieci di queste galassie rare e particolari grazie alle nostre osservazioni eccezionalmente profonde che hanno permesso di studiare più di ventimila oggetti» aggiunge Olivier Le Fèvre, del Laboratoire d’Astrophysique dell’Università di Aix-Marsiglia e Principal Investigator della survey VUDS.

Le immagini del Telescopio Spaziale mostrano che le galassie scoperte sono 30 volte più piccole e cento volte meno massicce della Via Lattea e hanno forme compatte o irregolari, che in alcuni casi suggeriscono che ci siano due oggetti in fase di coalescenza. Gli oggetti scoperti gettano nuova luce sul processo di formazione delle galassie che è ancora largamente sconosciuto e tracciano la strada per organizzare ed interpretare le osservazioni future con il nuovo telescopio spaziale James Webb Telescope, il cui lancio è previsto nel 2018.

da Sorrentino | Mar 5, 2017 | Astronomia, Primo Piano

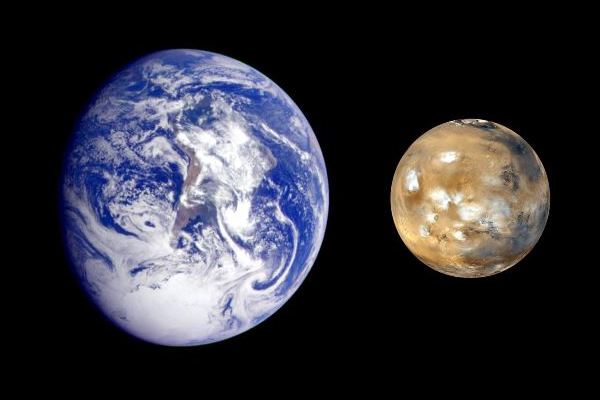

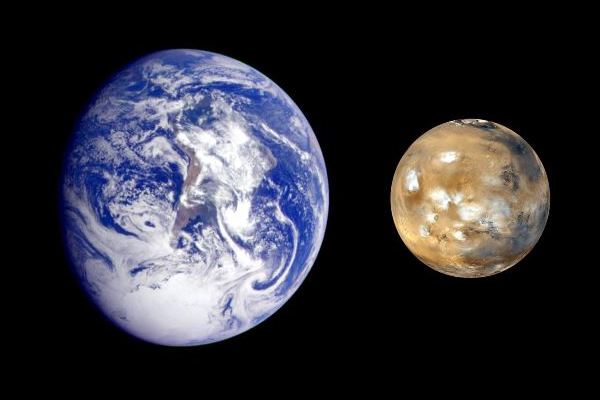

Secondo uno studio della Planetary Science Division della NASA, un scudo magnetico tra Marte e il Sole permetterebbe al Pianeta Rosso di ricostituire e conservare la propria atmosfera, innescando gradualmente le condizioni per l’abitabilità. L’idea, illustrata da Jim Green, direttore della Planetary Science Division NASA, in occasione del workshopPlanetary Science Vision 2050 tenutosi a Washington dal 27 al 1° marzo, consiste nel posizionare uno scudo magnetico dipolare nel punto di Lagrange L1 di Marte per creare una magnetosfera artificiale attorno al pianeta in grado di contrastare il vento solare. Ciò permetterebbe a Marte di conservare la propria atmosfera innescando una serie di effetti a catena ‘positivi’ per l’abitabilità. La teoria, scientificamente accettata, fa leva su quanto confermato anche dalle sonde Mars Express e MAVEN, ovvero che Marte, come la Terra, in origine possedesse un proprio campo magnetico, scomparso improvvisamente 4,2 miliardi di anni fa. Ciò avrebbe causato la graduale e inesorabile fuga di atmosfera sul pianeta, processo che nel giro di 500 milioni di anni ha trasformato un Marte caldo e umido nel luogo freddo e inospitale che conosciamo oggi. Un mondo in cui la vita non può prosperare, estremamente difficile da conquistare e colonizzare per l’uomo anche a causa delle forti radiazioni a cui questo sarebbe esposto. Secondo il team di Green, la soluzione per portare in sicurezza l’uomo su Marte, permettergli di vivervi come in una “seconda casa”, passa per la creazione di una magnetosfera artificiale generata da uno scudo dipolare magnetico, abbastanza forte da contrastare il vento solare. Secondo le simulazioni effettuate in laboratorio dagli scienziati del team della Planetary Science Division NASA , una struttura gonfiabile potrebbe essere in grado di generare un campo magnetico dipolare di 1 o 2 Tesla, funzionando come uno scudo attivo contro il vento solare. Come risultato, l’atmosfera di Marte troverebbe un nuovo equilibrio. In primo luogo, secondo i calcoli, si registrerebbe un aumento medio della temperatura superficiale di circa 4 gradi centigradi. Ciò sarebbe sufficiente a sciogliere il rivestimento di ghiaccio di anidride carbonica sopra la calotta polare settentrionale. L’evaporazione della CO2 innescherebbe un effetto serra, riscaldando ulteriormente l’atmosfera e causando lo scioglimento dell’acqua ghiacciata nelle calotte polari, dove si stima sia imprigionato circa un settimo degli oceani che una volta scorrevano su Marte. Il team di Green si appresta ora a produrre una valutazione sui tempi necessari a innescare questi cambiamenti e, allo stesso tempo, avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione dello scudo.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Mar 3, 2017 | Astronomia, Primo Piano

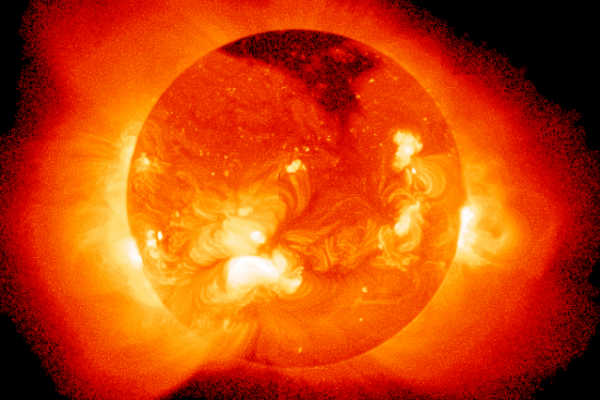

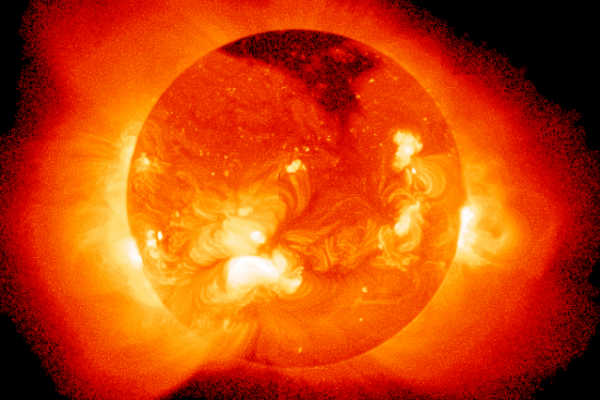

Le onde di Alfvén, teorizzate circa settant’anni fa, hanno catalizzato l’attenzione dei fisici solari di tutto il mondo, in quanto la loro energia contribuirebbe in modo decisivo al riscaldamento della corona solare – lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole – fino a milioni di gradi, rispetto alla più “fredda” e interna zona visibile, che raggiunge valori di circa 6000 gradi. Un team internazionale coordinato Gerard Doyle dell’Armagh Observatory and Planetarium nel Regno Unito, e a cui ha partecipato Marco Stangalini, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) a Roma, annuncia in un lavoro in pubblicazione nell’ultimo numero della rivista Scientific Reports, la scoperta di onde torsionali di Alfvén di alta frequenza – con periodo di circa 30 secondi – in sottili tubi di flusso magnetici nell’atmosfera del Sole. Tali onde sono in grado di trasportare una grande quantità di energia negli gli strati più esterni dell’atmosfera della stella e di agire da sorgente di energia non solo per il riscaldamento della corona, ma anche per l’accelerazione del vento solare.

Le onde di Alfvén, teorizzate circa settant’anni fa, hanno catalizzato l’attenzione dei fisici solari di tutto il mondo, in quanto la loro energia contribuirebbe in modo decisivo al riscaldamento della corona solare – lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole – fino a milioni di gradi, rispetto alla più “fredda” e interna zona visibile, che raggiunge valori di circa 6000 gradi. Un team internazionale coordinato Gerard Doyle dell’Armagh Observatory and Planetarium nel Regno Unito, e a cui ha partecipato Marco Stangalini, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) a Roma, annuncia in un lavoro in pubblicazione nell’ultimo numero della rivista Scientific Reports, la scoperta di onde torsionali di Alfvén di alta frequenza – con periodo di circa 30 secondi – in sottili tubi di flusso magnetici nell’atmosfera del Sole. Tali onde sono in grado di trasportare una grande quantità di energia negli gli strati più esterni dell’atmosfera della stella e di agire da sorgente di energia non solo per il riscaldamento della corona, ma anche per l’accelerazione del vento solare.

I fenomeni che avvengono nell’atmosfera solare sono dominati dai meccanismi che coinvolgono i campi magnetici del Sole e la loro evoluzione dinamica. Le complesse configurazioni dei campi magnetici, che possono attorcigliarsi tra loro come giganteschi, invisibili elastici, portano enormi accumuli di energia. Questa energia può essere rilasciata in modo impulsivo, come nel caso dei brillamenti solari nelle regioni della corona, o in modo più graduale, attraverso il processo di riscaldamento dovuto all’energia trasportata da oscillazioni di campi magnetici, ovvero le onde di Alfvén. Grazie alla combinazione di sofisticate simulazioni numeriche e immagini ad altissima risoluzione spaziale, ottenute dal telescopio solare svedese SST situato a La Palma (Isole Canarie), il team di ricercatori è finalmente riuscito a identificare la presenza di onde di Alfvén nell’atmosfera solare e quindi la possibile origine del riscaldamento coronale.

«Questo nuovo risultato fornisce una risposta a un enigma di lunga data riguardante il riscaldamento della corona solare» dice Stangalini, coautore dello studio su Scientific Reports a prima firma di Abhishek Kumar Srivastava, dell’Istituto Indiano di Tecnologia a Varanasi. «La scoperta del meccanismo di riscaldamento della corona fornirà un nuovo orizzonte per la comprensione dei processi fisici nell’atmosfera solare, che sarà oggetto di studio sia delle prossime missioni spaziali, sia delle grandi infrastrutture di Terra, come ad esempio il Telescopio Solare Europeo (EST), attualmente in fase avanzata di progettazione, che fornirà immagini del Sole con un dettaglio senza precedenti, riuscendo a identificare strutture di appena 25-30 km sulla superficie del Sole».

Il lavoro rappresenta un passo importante nella comprensione dei processi fisici alla base del trasporto di energia nell’atmosfera della nostra stella e suggerisce la necessità di spingere la risoluzione spaziale oltre i limiti attuali, per studiare processi di fisica del plasma su scale spaziali molto piccole. Queste indagini sulle onde di Alfvén, inoltre, possono avere importanti ricadute in una serie di ambiti di ricerca che vanno ben oltre la fisica solare come, ad esempio, una migliore comprensione dei meccanismi di confinamento magnetico utilizzati nella fusione nucleare controllata.

da Sorrentino | Feb 22, 2017 | Astronomia, Attualità, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

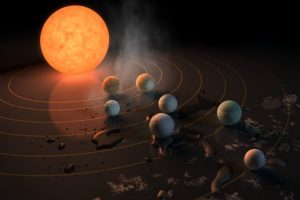

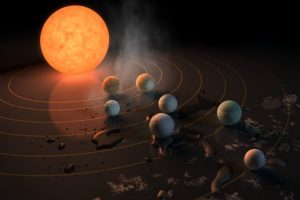

Sette pianeti in orbita intorno alla nana rossa Trappist-1, una stella distante 40 anni luce dalla Terra. La NASA ha aggiornato la scoperta del sistema planetario fatta un anno fa, quando si aveva certezza della presenza di tre corpi, annunciando di averne individuati altri quattro. Trappist-1 è una stella di piccolissima taglia, con una massa pari all’8 per cento di quella del Sole e circa 80 volte le dimensioni di Giove. Le orbite dei suoi sette pianeti sono molto strette e, se confrontate con le dimensioni del nostro sistema solare, sarebbero comprese entro l’orbita di Mercurio. Le dimensioni ridotte di Trappist-1 e la sua bassa temperatura superficiale rendono i pianeti che le orbitano intorno simili alla struttura dei pianeti interni solari. Tutti e sette gli esopianeti potrebbero ospitare acqua allo stato liquido in superficie, ma tre in particolare hanno dimensioni simili alla Terra e si trovano nella cosiddetta zona abitabile. Alla scoperta “allargata”, prodotta da un team internazionale guidato da Michaël Gillon dell’Istituto di ricerca Space sciences, technologies and astrophysics research del Belgio, hanno collaborato le equipe dei maggiori telescopi terrestri, tra cui Very Large Telescope e l’Osservatorio La Silla in Cile, UK Infrared Telescope alle Hawaii, Herschel a Las Palmas, l’osservatorio astronomico del Sudafrica. A supporto della campagna osservativa è stato utilizzato anche il telescopio spaziale Spitzer della NASA, che ha monitorato il sistema planetario Trappist-1 dal 19 settembre al 12 ottobre 2016.

Le osservazioni sono state effettuate misurando i transiti attraverso il calcolo dei cali di luminosità della nana rossa che hanno permesso di determinare dimensioni, struttura e periodo orbitale. I tre pianeti più interni risulterebbero troppo caldi per conservare acqua allo stato liquido a livello superficiale. Quello più esterno potrebbe essere troppo freddo. Nel messo gli esopianeti TRAPPIST-1e, f e g che orbitano nella zona abitabile ricevendo quantità di energia paragonabili a quelle di Venere, Terra e Marte. La conferma della presenza di acqua e delle potenziali condizioni di vita è affidata alle future campagne di osservazioni, affidate al telescopio spaziale Hubble e agli osservatori di nuova generazione, Extremely Large Telescope dell’ESO e il telescopio spaziale James Webb, su cui sono riposte le speranze concrete delle scoperte miliari.

Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, definisce la scoperta “importante non solo dal punto di vista scientifico, ma anche culturale: sapere con sempre maggiore sicurezza che oltre il nostro Sistema solare ci sono luoghi potenzialmente favorevoli alla vita è semplicemente affascinante. La ricerca di pianeti extrasolari è uno degli ambiti in cui l’Istituto Nazionale di Astrofisica è profondamente coinvolto a livello internazionale, con l’eccellenza dei suoi scienziati, strumenti d’avanguardia come il Telescopio Nazionale Galileo e importanti partecipazioni in missioni spaziali di frontiera”.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

da Sorrentino | Dic 27, 2016 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

La scomparsa della scienziata americana Vera Rubin, avvenuta nel giorno di Natale all’età di 88 anni, chiude un capitolo dell’astronomia che resterà scolpito nella storia delle ricerche sull’universo. Fu lei nel 1974 a dimostrare l’esistenza della materia oscura, quell’invisibile frazione che rappresenta il 27% della massa dell’intero Universo, confermando la congettura elaborata in precedenza da Fritz Zwicky. Il punto di svolta fu l’osservazione della rotazione anomala delle galassie, che le permise di arrivare al risultato. Ebbe la possibilità di lavorare alla Carnegie Institution di Washington e affiancare l’astronomo statunitense Kent Ford agli inizi degli anni ’60. In quel periodo Vera Rubin fu la prima a compiere osservazione dal telescopio di Monte Palomar, arrivando a calcolare che le stelle nella periferia delle galassie avevano una velocità orbitale corrispondente a quella delle stelle nel centro della galassia. Fu una scoperta sorprendente, perché fino ad allora si riteneva che le galassie a spirale fossero come dischi rigidi: in tal caso la velocità delle stelle più interne avrebbe dovuto essere più alta dal momento che tali stelle percorrono un’orbita più stretta e vicina al centro (esattamente quello che accade con i pianeti del nostro sistema solare). Tuttavia, i riconoscimenti alle sue ricerche sulla rotazione anomala delle galassie arrivarono molto tardi e in certo senso tutta la vita professionale di Vera Rubin è stata contrassegnata da perdurante scetticismo. Sicuramente la comunità scientifica resterà eternamente in debito con questa illustre astronoma, la quale avrebbe meritato il premio Nobel dopo la dimostrazione dell’esistenza della materia oscura. Non si può dimenticare, del resto, che l’Accademia di Stoccolma nel 2011 ha conferito il premio Nobel agli statunitensi Saul Perlmutter e Adam Riess e all’americano-australiano Brian Schmidt per la scoperta dell’espansione accelerata dell’universo attraverso l’osservazione dell’esplosione di stelle, ma che di fatto lascia ancora irrisolto l’enigma della energia oscura” che la determina.

La scomparsa della scienziata americana Vera Rubin, avvenuta nel giorno di Natale all’età di 88 anni, chiude un capitolo dell’astronomia che resterà scolpito nella storia delle ricerche sull’universo. Fu lei nel 1974 a dimostrare l’esistenza della materia oscura, quell’invisibile frazione che rappresenta il 27% della massa dell’intero Universo, confermando la congettura elaborata in precedenza da Fritz Zwicky. Il punto di svolta fu l’osservazione della rotazione anomala delle galassie, che le permise di arrivare al risultato. Ebbe la possibilità di lavorare alla Carnegie Institution di Washington e affiancare l’astronomo statunitense Kent Ford agli inizi degli anni ’60. In quel periodo Vera Rubin fu la prima a compiere osservazione dal telescopio di Monte Palomar, arrivando a calcolare che le stelle nella periferia delle galassie avevano una velocità orbitale corrispondente a quella delle stelle nel centro della galassia. Fu una scoperta sorprendente, perché fino ad allora si riteneva che le galassie a spirale fossero come dischi rigidi: in tal caso la velocità delle stelle più interne avrebbe dovuto essere più alta dal momento che tali stelle percorrono un’orbita più stretta e vicina al centro (esattamente quello che accade con i pianeti del nostro sistema solare). Tuttavia, i riconoscimenti alle sue ricerche sulla rotazione anomala delle galassie arrivarono molto tardi e in certo senso tutta la vita professionale di Vera Rubin è stata contrassegnata da perdurante scetticismo. Sicuramente la comunità scientifica resterà eternamente in debito con questa illustre astronoma, la quale avrebbe meritato il premio Nobel dopo la dimostrazione dell’esistenza della materia oscura. Non si può dimenticare, del resto, che l’Accademia di Stoccolma nel 2011 ha conferito il premio Nobel agli statunitensi Saul Perlmutter e Adam Riess e all’americano-australiano Brian Schmidt per la scoperta dell’espansione accelerata dell’universo attraverso l’osservazione dell’esplosione di stelle, ma che di fatto lascia ancora irrisolto l’enigma della energia oscura” che la determina.

In compenso, Vera Rubin è stata insignita del Dickson Prize, della National Medal of Science (1993), dell’Henry Norris Russell Lectureship (1994), della Gold Medal of the Royal Astronomical Society (1996), della Bruce Medal (2003) e della James Craig Watson Medal (2004), e le è stato inoltre dedicato un asteroide, 5726 Rubin.

Anche l’orientazione dell’asse di rotazione delle stelle può aiutarci a capire meglio l’ambiente dove esse si sono formate. Così Enrico Corsaro, fellow del programma AstroFIt2 presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Catania, ha guidato un team internazionale di ricercatori per studiare il moto di rotazione di un gruppo di giganti rosse, stelle con massa simile al nostro Sole ma in una fase evolutiva più avanzata, appartenenti a due ammassi stellari aperti. L’analisi delle loro oscillazioni ha permesso di ricavare che gli assi di rotazione delle stelle di ciascun ammasso sono orientati prevalentemente in una specifica direzione nel cielo. Questa condizione porta con sé informazioni su come gli stessi ammassi stellari si sono formati, miliardi di anni fa. Le stelle si originano a seguito del collasso gravitazionale di una nube molecolare, la quale è caratterizzata da moti turbolenti che avvengono al suo interno. Una nube molecolare può generare diversi ammassi stellari, ognuno dei quali contenente anche migliaia di stelle. Difficile però è osservare il processo che porta all’accensione di nuove stelle e altrettanto lo è per ricostruirlo teoricamente.

Anche l’orientazione dell’asse di rotazione delle stelle può aiutarci a capire meglio l’ambiente dove esse si sono formate. Così Enrico Corsaro, fellow del programma AstroFIt2 presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Catania, ha guidato un team internazionale di ricercatori per studiare il moto di rotazione di un gruppo di giganti rosse, stelle con massa simile al nostro Sole ma in una fase evolutiva più avanzata, appartenenti a due ammassi stellari aperti. L’analisi delle loro oscillazioni ha permesso di ricavare che gli assi di rotazione delle stelle di ciascun ammasso sono orientati prevalentemente in una specifica direzione nel cielo. Questa condizione porta con sé informazioni su come gli stessi ammassi stellari si sono formati, miliardi di anni fa. Le stelle si originano a seguito del collasso gravitazionale di una nube molecolare, la quale è caratterizzata da moti turbolenti che avvengono al suo interno. Una nube molecolare può generare diversi ammassi stellari, ognuno dei quali contenente anche migliaia di stelle. Difficile però è osservare il processo che porta all’accensione di nuove stelle e altrettanto lo è per ricostruirlo teoricamente.

Un team internazionale di scienziati guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma, insieme a quelli delle strutture INAF di Bologna e Milano e dell’Università di Bologna, ha scoperto una popolazione di galassie giovani in un’epoca assai remota, ovvero circa 11 miliardi di anni fa, quando l’universo aveva appena il cinque percento della sua età attuale. La scoperta, pubblicata in un articolo sul numero di marzo della rivista Nature Astronomy, è stata ottenuta grazie all’uso combinato delle osservazioni con lo spettrografo VIMOS (costruito da un consorzio franco-italiano) installato al telescopio Very Large Telescope (VLT) dell’ESO in Cile e di immagini del telescopio spaziale Hubble Space Telescope, della NASA e dell’ESA. Lo studio ha permesso di rivelare alcune caratteristiche peculiari di queste galassie primordiali, ricche di gas ionizzato e con piccole concentrazioni di polveri ed elementi chimici come il carbonio e l’ossigeno. La nascita e l’evoluzione delle galassie, come la nostra Via Lattea, sono avvenute durante le prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang e sono ancora quasi completamente nascoste alle nostre osservazioni. Nell’ultimo decennio gli astronomi hanno spinto le loro indagini fino alla cosiddetta “Età Oscura” o Dark Ages, un’era durata per circa 700 milioni di anni dopo il Big Bang, durante la quale l’universo era completamente oscurato da una densa nebbia di idrogeno neutro. Per conoscere le caratteristiche di queste galassie primordiali, il team di scienziati guidati da Ricardo Amorín, all’epoca ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma e oggi in forza all’Università di Cambridge, ha adottato un approccio diverso da quelli seguiti finora: questo approccio si basa sul fatto che nuove galassie continuano a formarsi anche dopo l’Età Oscura, seppure con un ritmo più blando. Siccome queste galassie sono un po’ più vicine a noi e più libere dalla nebbia di idrogeno delle loro controparti dell’Età Oscura, sono più facili da studiare ma rivelano tutte le proprietà degli oggetti di quella remota epoca. La scoperta ha comunque richiesto un grande sforzo osservativo, coordinato dal progetto VIMOS-VLT UltraDeep Survey (VUDS), la più grande survey di galassie lontane mai realizzata.

Un team internazionale di scienziati guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma, insieme a quelli delle strutture INAF di Bologna e Milano e dell’Università di Bologna, ha scoperto una popolazione di galassie giovani in un’epoca assai remota, ovvero circa 11 miliardi di anni fa, quando l’universo aveva appena il cinque percento della sua età attuale. La scoperta, pubblicata in un articolo sul numero di marzo della rivista Nature Astronomy, è stata ottenuta grazie all’uso combinato delle osservazioni con lo spettrografo VIMOS (costruito da un consorzio franco-italiano) installato al telescopio Very Large Telescope (VLT) dell’ESO in Cile e di immagini del telescopio spaziale Hubble Space Telescope, della NASA e dell’ESA. Lo studio ha permesso di rivelare alcune caratteristiche peculiari di queste galassie primordiali, ricche di gas ionizzato e con piccole concentrazioni di polveri ed elementi chimici come il carbonio e l’ossigeno. La nascita e l’evoluzione delle galassie, come la nostra Via Lattea, sono avvenute durante le prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang e sono ancora quasi completamente nascoste alle nostre osservazioni. Nell’ultimo decennio gli astronomi hanno spinto le loro indagini fino alla cosiddetta “Età Oscura” o Dark Ages, un’era durata per circa 700 milioni di anni dopo il Big Bang, durante la quale l’universo era completamente oscurato da una densa nebbia di idrogeno neutro. Per conoscere le caratteristiche di queste galassie primordiali, il team di scienziati guidati da Ricardo Amorín, all’epoca ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma e oggi in forza all’Università di Cambridge, ha adottato un approccio diverso da quelli seguiti finora: questo approccio si basa sul fatto che nuove galassie continuano a formarsi anche dopo l’Età Oscura, seppure con un ritmo più blando. Siccome queste galassie sono un po’ più vicine a noi e più libere dalla nebbia di idrogeno delle loro controparti dell’Età Oscura, sono più facili da studiare ma rivelano tutte le proprietà degli oggetti di quella remota epoca. La scoperta ha comunque richiesto un grande sforzo osservativo, coordinato dal progetto VIMOS-VLT UltraDeep Survey (VUDS), la più grande survey di galassie lontane mai realizzata. «Abbiamo trovato per la prima volta una popolazione di galassie estremamente giovani, con le proprietà che dovrebbero avere le galassie nella fase iniziale della loro vita» spiega Amorín. Gli spettri ottenuti con lo spettrografo VIMOS rivelano che tali galassie sono ricche di gas ionizzato e povere di polveri e elementi quali il carbonio e ossigeno. «Questi elementi sono rilasciati nel mezzo dalle stelle molto massicce nate dall’intensa formazione stellare che osserviamo e che sono appena esplose» dice Enrique Pérez-Montero, dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía, che ha partecipato alla scoperta. Queste stelle molto calde e luminose sono in grado, prima di esplodere come supernove, di ionizzare con la loro radiazione ultravioletta le nubi di gas di idrogeno che le circondano. I successivi flussi di gas che si creano, arricchiti di carbonio e ossigeno, “inquinano” l’universo circostante (composto principalmente da idrogeno ed elio) di elementi più pesanti e lo puliscono dell’idrogeno neutro, contribuendo alla fine dell’Età Oscura.

«Abbiamo trovato per la prima volta una popolazione di galassie estremamente giovani, con le proprietà che dovrebbero avere le galassie nella fase iniziale della loro vita» spiega Amorín. Gli spettri ottenuti con lo spettrografo VIMOS rivelano che tali galassie sono ricche di gas ionizzato e povere di polveri e elementi quali il carbonio e ossigeno. «Questi elementi sono rilasciati nel mezzo dalle stelle molto massicce nate dall’intensa formazione stellare che osserviamo e che sono appena esplose» dice Enrique Pérez-Montero, dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía, che ha partecipato alla scoperta. Queste stelle molto calde e luminose sono in grado, prima di esplodere come supernove, di ionizzare con la loro radiazione ultravioletta le nubi di gas di idrogeno che le circondano. I successivi flussi di gas che si creano, arricchiti di carbonio e ossigeno, “inquinano” l’universo circostante (composto principalmente da idrogeno ed elio) di elementi più pesanti e lo puliscono dell’idrogeno neutro, contribuendo alla fine dell’Età Oscura.

Le onde di Alfvén, teorizzate circa settant’anni fa, hanno catalizzato l’attenzione dei fisici solari di tutto il mondo, in quanto la loro energia contribuirebbe in modo decisivo al riscaldamento della corona solare – lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole – fino a milioni di gradi, rispetto alla più “fredda” e interna zona visibile, che raggiunge valori di circa 6000 gradi. Un team internazionale coordinato Gerard Doyle dell’Armagh Observatory and Planetarium nel Regno Unito, e a cui ha partecipato Marco Stangalini, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) a Roma, annuncia in un lavoro in pubblicazione nell’ultimo numero della rivista Scientific Reports, la scoperta di onde torsionali di Alfvén di alta frequenza – con periodo di circa 30 secondi – in sottili tubi di flusso magnetici nell’atmosfera del Sole. Tali onde sono in grado di trasportare una grande quantità di energia negli gli strati più esterni dell’atmosfera della stella e di agire da sorgente di energia non solo per il riscaldamento della corona, ma anche per l’accelerazione del vento solare.

Le onde di Alfvén, teorizzate circa settant’anni fa, hanno catalizzato l’attenzione dei fisici solari di tutto il mondo, in quanto la loro energia contribuirebbe in modo decisivo al riscaldamento della corona solare – lo strato più esterno dell’atmosfera del Sole – fino a milioni di gradi, rispetto alla più “fredda” e interna zona visibile, che raggiunge valori di circa 6000 gradi. Un team internazionale coordinato Gerard Doyle dell’Armagh Observatory and Planetarium nel Regno Unito, e a cui ha partecipato Marco Stangalini, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) a Roma, annuncia in un lavoro in pubblicazione nell’ultimo numero della rivista Scientific Reports, la scoperta di onde torsionali di Alfvén di alta frequenza – con periodo di circa 30 secondi – in sottili tubi di flusso magnetici nell’atmosfera del Sole. Tali onde sono in grado di trasportare una grande quantità di energia negli gli strati più esterni dell’atmosfera della stella e di agire da sorgente di energia non solo per il riscaldamento della corona, ma anche per l’accelerazione del vento solare.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

Il sistema multiplo di pianeti terrestri transitanti individuato attorno a TRAPPIST-1 è straordinario sotto diversi aspetti – sottolinea Alessandro Sozzetti, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Innanzitutto, e’ il primo sistema contenente pianeti di tipo terrestre nella fascia di abitabilità (quell’intervallo di distanze da una stella entro il quale un pianeta di tipo roccioso con un’atmosfera può potenzialmente avere acqua allo stato liquido sulla superficie) per i quali sia stato possibile determinare sia pur in modo preliminare la loro densità, e quindi la composizione interna, scoprendo che sono probabilmente rocciosi come la nostra Terra. In secondo luogo, tre dei sette pianeti del sistema sono soggetti a livelli di irraggiamento da parte della stella centrale simili a quelli che Venere, la Terra e Marte ricevono dal nostro Sole, e se posseggono un’atmosfera di tipo terrestre potrebbero avere oceani sulla superficie. Inoltre, la bassissima luminosità e le dimensioni paragonabili al nostro Giove rendono gli eventi di transito dei pianeti in fascia abitabile frequenti e facili da rivelare, aprendo la possibilità della caratterizzazione dettagliata delle loro proprieta’ atmosferiche con strumentazione di punta già esistente (come HST) o pronta nel futuro prossimo (come JWST). I pianeti rocciosi potenzialmente abitabili attorno a stelle molto più piccole e fredde del Sole, quali TRAPPIST-1 , costituiscono dei laboratori eccezionali dove studiare l’impatto sulle proprieta’ atmosferiche (e sul concetto di abitabilita’ stessa) di questi oggetti di storie evolutive molto diverse da quelle da cui ha avuto origine la nostra Terra. In ultima analisi, l’esistenza del sistema planetario di TRAPPIST-1, e in generale il successo della strategia della ricerca di pianeti terrestri attorno a stelle di piccola massa, rende se possibile ancora più urgente moltiplicare gli sforzi per la scoperta e caratterizzazione delle proprietà fisiche e delle atmosfere di veri gemelli della nostra Terra, cioè pianeti di tipo terrestre nella regione di abitabilità di stelle più simili al nostro Sole”.

La scomparsa della scienziata americana Vera Rubin, avvenuta nel giorno di Natale all’età di 88 anni, chiude un capitolo dell’astronomia che resterà scolpito nella storia delle ricerche sull’universo. Fu lei nel 1974 a dimostrare l’esistenza della materia oscura, quell’invisibile frazione che rappresenta il 27% della massa dell’intero Universo, confermando la congettura elaborata in precedenza da Fritz Zwicky. Il punto di svolta fu l’osservazione della rotazione anomala delle galassie, che le permise di arrivare al risultato.

La scomparsa della scienziata americana Vera Rubin, avvenuta nel giorno di Natale all’età di 88 anni, chiude un capitolo dell’astronomia che resterà scolpito nella storia delle ricerche sull’universo. Fu lei nel 1974 a dimostrare l’esistenza della materia oscura, quell’invisibile frazione che rappresenta il 27% della massa dell’intero Universo, confermando la congettura elaborata in precedenza da Fritz Zwicky. Il punto di svolta fu l’osservazione della rotazione anomala delle galassie, che le permise di arrivare al risultato.