da Sorrentino | Lug 11, 2017 | Eventi, Politica Spaziale, Primo Piano

Il 10 Ottobre 2017 si terrà a Roma, con il patrocinio dell’Agenzia Spaziale Europea, una conferenza di celebrazione del 50mo anniversario dell’Outer Space Treaty. La conferenza ha l’obiettivo di sollecitare il governo italiano a svolgere una decisa iniziativa verso le Nazioni Unite e tutte le istituzioni competenti, per la definizione ed il varo di un sistema di diritto spaziale. Il 10 Ottobre 1967 entrava in vigore il “Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti”, anche detto “Trattato sullo spazio extra-atmosferico” (Outer Space Treaty). È il trattato internazionale che costituisce la struttura giuridica di base del diritto internazionale aerospaziale. Aperto alla sottoscrizione dai tre paesi depositari — Stati Uniti, Regno Unito, ed Unione Sovietica — ad oggi il trattato è stato firmato e ratificato da 107 Paesi, mentre altri 23 Paesi l’hanno sottoscritto ma non ancora ratificato. Tra i principi base, il divieto agli stati firmatari di collocare armi nucleari od ogni altro genere di armi di distruzione di massa nell’orbita terrestre, sulla Luna o su altri corpi celesti, o, comunque, stazionarli nello spazio extra-atmosferico. Il trattato consente l’utilizzo della Luna e degli altri corpi celesti esclusivamente per scopi pacifici, e ne proibisce invece espressamente l’uso per effettuare test su armi di qualunque genere, condurre manovre militari, o stabilire basi, installazioni o fortificazioni militari.

Il trattato, inoltre, e qui entriamo in un’area di interesse crescente ai giorni nostri, proibisce espressamente agli stati firmatari di rivendicare risorse poste nello spazio, quali la Luna, un pianeta o altro corpo celeste, poiché considerate “patrimonio comune dell’umanità”: l’articolo 2 del trattato afferma, infatti, che “lo spazio extra-atmosferico non è soggetto ad appropriazione nazionale né rivendicandone di sovranità, né occupandolo, né con ogni altro mezzo”. Il trattato proibisce di fatto ogni diritto di proprietà privata nello spazio, allo stesso modo in cui il diritto del mare impedisce a chiunque l’appropriazione del mare. L’unico punto del trattato in cui si considerano attività condotte da enti non-governativi nello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e altri corpi celesti, precisa che qualsiasi attività è soggetta all’autorizzazione ed alla continua supervisione da parte dello stato di appartenenza firmatario del trattato e che gli stati firmatari saranno responsabili, a livello internazionale, per le attività spaziali nazionali condotte sia dagli enti governativi che da quelli non-governativi. Pensando all’epoca in cui è stato concepito, gli anni ’60 del secolo scorso, non ci dobbiamo meravigliare che il trattato consideri quasi esclusivamente gli stati, trascurando quasi completamente le imprese private ed i cittadini. Ma questa normativa si può considerare sufficiente oggi, nell’epoca che vede l’abbattimento del costo del trasporto terra orbita? Inoltre, mi aspetterei come minimo che un sistema di diritto spaziale proibisse l’abbandono di rottami e rifiuti in orbita, considerata da tutti come un’enorme discarica, di cui ci si può totalmente disinteressare… Ma i redattori del trattato sono stati ben attenti, nel 1967, a non scrivere norme che potessero allora suonare “fantascientifiche”! E, del resto, chiunque si accingesse oggi all’opera meritoria di ripulire l’orbita dai rifiuti, incorrerebbe probabilmente in guai legali, visto che il trattato non comprende una norma simile a quella che, nel diritto marittimo, stabilisce il diritto di proprietà per chiunque recuperi un relitto potenzialmente pericoloso per la navigazione. Considerando la negazione della proprietà privata nello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, e considerando la forte spinta odierna all’espansione delle attività civili, industriali e commerciali in genere, nelle aree suddette, è più che urgente mettere mano, possibilmente sotto l’egida delle Nazioni Unite, a tutta la normativa, con l’obiettivo di ricavarne un sistema legale consistente e coerente, che permetta alle imprese private, consorzi di ricerca ed esplorazione a fini commerciali, di muoversi nello spazio extra-atmosferico attenendosi a criteri largamente condivisi e rispettosi delle libertà e dei diritti riconosciuti per le attività civili condotte sul suolo e nelle acque terrestri.

Fra le normative più urgenti, l’estensione allo spazio esterno dei diritti umani, così come riconosciuti e codificati dalle Nazioni Unite. Fra i diritti umani si deve considerare il diritto allo sviluppo, riconosciuto dalle Nazioni Unite, come motivazione generale e parte integrante di un programma globale di espansione civile nello spazio esterno. (si veda la Risoluzione sul Diritto allo Sviluppo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986). Si dovrebbero garantire la salvaguardia e la protezione della vita e della salute umana e, in generale, la garanzia e la salvaguardia delle condizioni di vita civili, nell’ambiente dello spazio esterno. Il che comporta un’immediata assunzione prioritaria di responsabilità, da parte delle agenzie spaziali e gli enti di ricerca, per quanto riguarda la protezione dalle radiazioni cosmiche, la gravità artificiale e la creazione di ecosistemi artificiali, per riprodurre l’indispensabile ambiente vegetale e faunistico nelle infrastrutture spaziali. Si dovrebbe descrivere ed adottare un concetto di “Libertà dello Spazio”, derivato dal diritto marittimo terrestre (“Libertà dei mari”), e dal diritto dell’aviazione commerciale (“Libertà dell’aria”). Il sistema di diritto spaziale dovrebbe fornire le regole basilari per lo sviluppo di un libero mercato nello spazio esterno, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle relative leggi. Si dovrebbe quindi regolamentare lo sfruttamento delle risorse extraterrestri, come le materie prime asteroidee e planetarie, da parte dell’industria privata, ed anche definire le condizioni di rivendicazione ed aggiudicazione di porzioni di suolo extraterrestre, da parte di soggetti privati, cosa che il trattato attualmente in vigore invece proibisce. Si dovrebbe definire la quota soglia (limite dell’atmosfera? Suborbitale? Orbita bassa?), dove terminano i cieli nazionali ed inizia il regime di giurisdizione internazionale dello Spazio Esterno. Il Diritto Spaziale dovrebbe stabilire norme severe per la pulizia e la sicurezza orbitale, sollecitando al contempo la costruzione di una piattaforma internazionale per la rimozione, la mitigazione ed il riutilizzo dei rottami e dei detriti spaziali, che attualmente minacciano l’integrità delle attività orbitali. Si dovrebbe definire una normativa del diritto al recupero e proprietà di relitti e rottami spaziali abbandonati in orbita. Come indirizzo generale a breve e medio termine, l’ONU dovrebbe raccomandare, promuovere e sostenere l’intesa e la collaborazione internazionale tra le agenzie, in particolare l’unificazione degli sforzi per il rapido sviluppo di insediamenti e dell’infrastruttura industriale nello spazio Geo-Lunare e per l’ulteriore esplorazione verso Marte ed i pianeti esterni.

(fonte: Space Renaissance Italia)

da Sorrentino | Lug 6, 2017 | Eventi, Primo Piano, Programmi

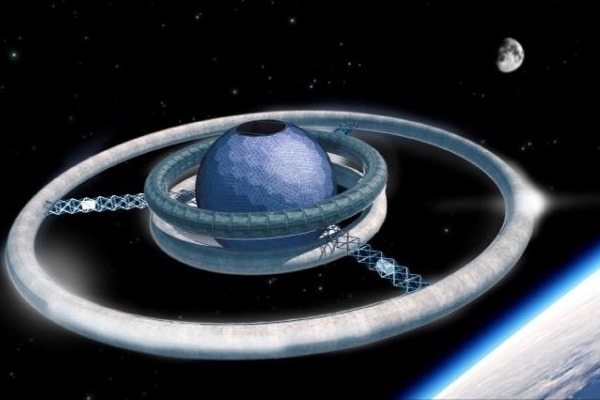

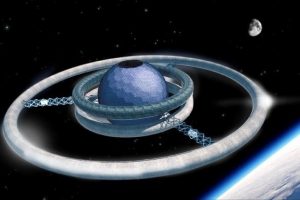

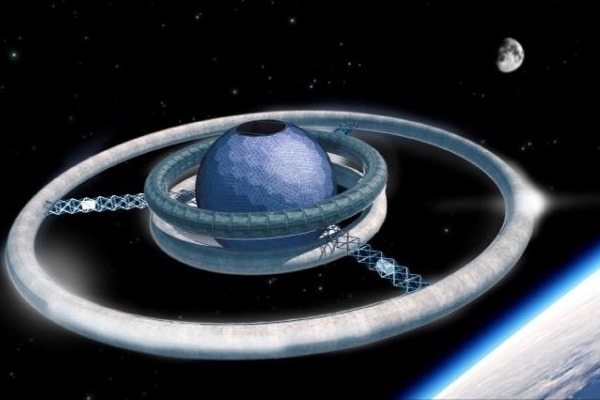

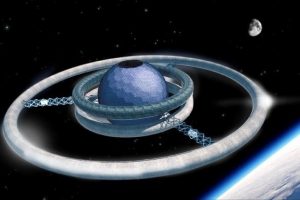

Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

“Questa disciplina l’abbiamo battezzata OrbiTecture – continua Russo – termine coniato dalla contrazione di Orbital Architecture, con l’intento di coniugare la ricerca architettonica e la tecnologia spaziale – sia quella già disponibile che quella prevedibile per il futuro prossimo – per lo sviluppo di progetti rivolti alla fase più a lungo termine della nuova space economy. E l’abbiamo applicata allo studio di un concept “planetomorfico” per uno SpaceHub, un nodo spaziale realizzabile nel volgere di una-due generazioni e che possiamo immaginare funzionante entro il 2060-2070 al servizio dell’ecosistema geo-lunare. Un progetto fondato su princìpi radicalmente innovativi rispetto a quelli su cui si basano le attuali infrastrutture spaziali”.

In che modo l’architettura, arte della ricerca delle forme e della realizzazione di spazi fruibili dall’Uomo, coniugata alla tecnologia, può concepire e favorire l’abitabilità umana al di fuori della superficie terrestre? Nei prossimi anni si parlerà sempre più diffusamente della necessità di nuovi habitat spaziali, che dovranno favorire da un lato la crescente domanda di turismo spaziale e, dall’altro, rispondere alla dismissione della Stazione Spaziale Internazionale, che sarà dismessa nel 2024. Il concept è decisamente avveniristico tanto per le soluzioni suggerite che per la visione sistemica, nonché dal punto di vista del design architettonico e delle soluzioni ingegneristiche, rispetto a una concezione standard di tipo modulare come l’attuale Stazione Spaziale Internazionale. Nondimeno, si tratta di un progetto ingegneristicamente e architettonicamente fattibile sul medio periodo, una “utopia concreta” che intendiamo proporre per favorire un ampio dibattito a livello nazionale e internazionale sulla necessità di un balzo concettuale nella progettazione dei futuri habitat umani nel Quarto Ambiente.

In che modo l’architettura, arte della ricerca delle forme e della realizzazione di spazi fruibili dall’Uomo, coniugata alla tecnologia, può concepire e favorire l’abitabilità umana al di fuori della superficie terrestre? Nei prossimi anni si parlerà sempre più diffusamente della necessità di nuovi habitat spaziali, che dovranno favorire da un lato la crescente domanda di turismo spaziale e, dall’altro, rispondere alla dismissione della Stazione Spaziale Internazionale, che sarà dismessa nel 2024. Il concept è decisamente avveniristico tanto per le soluzioni suggerite che per la visione sistemica, nonché dal punto di vista del design architettonico e delle soluzioni ingegneristiche, rispetto a una concezione standard di tipo modulare come l’attuale Stazione Spaziale Internazionale. Nondimeno, si tratta di un progetto ingegneristicamente e architettonicamente fattibile sul medio periodo, una “utopia concreta” che intendiamo proporre per favorire un ampio dibattito a livello nazionale e internazionale sulla necessità di un balzo concettuale nella progettazione dei futuri habitat umani nel Quarto Ambiente.

Immaginiamo un viaggio su SpaceHub

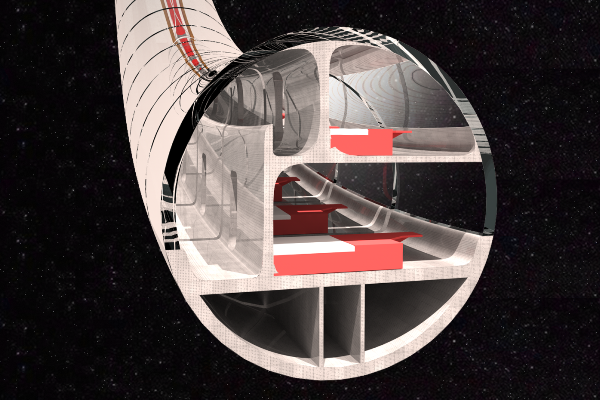

La navicella che ci porterà a bordo di SpaceHub sta completando la fase di attracco. Dagli oblò possiamo ammirare la stazione in tutta la sua eleganza strutturale: la sfera, dal diametro di quarantaquattro metri, è denominata Miranda; è attraversata da un cilindro del diametro di venti metri passante per l’origine, dov’è localizzato l’hangar, in cui la navicella sta entrando, e il laboratorio di microgravità. Intorno a Miranda troviamo due toroidi sovrapposti del diametro di 78 metri, che compongono il modulo Aristarco, con ambiente a gravità lunare simulata e il campo di coltivazione Green Ring. Più lontano, troviamo il modulo Galilaei di 166 metri di diametro che ospita un ambiente a gravità marziana e i tre propulsori che consentono la rotazione della stazione per ottenere le diverse accelerazioni gravitazionali. Arrivati su SpaceHub, entriamo nell’hangar ed eseguiamo la manovra di attracco al molo, per poi lasciare la navetta. Qui la microgravità ci fa fluttuare nell’aria e dobbiamo spostarci con un po’ di fatica e grazie ad appositi sostegni. Più ci si avvicina all’asse di Miranda, più la gravità si avvicina allo zero: la microgravità è fondamentale per le attività di ricerca nei laboratori.

C’è un sistema di “ascensori spaziali” per spostarsi tra Miranda e i due anelli, Aristarco e Galilaei: capsule pressurizzate all’interno di un percorso di travi reticolari che partendo dal centro della sfera raggiungono i vari toroidi. I toroidi accolgono gli spazi di soggiorno e socializzazione. Qui si trovano i mini-alloggi per i turisti spaziali, 40 in tutto, ma anche il bar, la mensa, una palestra e altre aree destinate allo sport, sia per il training che per il tempo libero, e anche spazi per le attività religiose. Su Miranda è disponibile un ambiente dedicato al cinema olografico/teatro, dove vengono allestiti spettacoli di danza a gravità zero. La sfera Miranda di SpaceHub, struttura flessibile e gonfiabile, sarà realizzata in beta cloth, una fibra a base di silice che resiste alla corrosione ed all’ossigeno atmosferico. Sia le strutture interne che i tralicci e i toroidi saranno realizzati in Manifattura Additiva (Stampa 3D) con materiali sia metallici che plastici. La pannellatura esterna dei toroidi Aristarco e Galilaei è trasparente. Il sistema biorigenerativo CELSS (Controlled Ecological Life Support Systems) a ciclo chiuso contribuisce alla produzione di vegetali freschi, alla generazione di ossigeno e alla rimozione dell’anidride carbonica dall’aria interna (dovuta alla respirazione umana). Le cinque colture selezionate sono patata, soia, lattuga, frumento e pomodoro. Si tratta di colture in grado di contribuire a una dieta bilanciata. Dato che l’equipaggio dello SpaceHub è composto da 100 persone, è necessario coltivare, per la loro sopravvivenza, una superficie di 6000 m2, per un ingombro volumetrico minimo di circa 3600 m3. Il sistema CELSS di SpaceHub è suddiviso in parti più o meno uguali nei toroidi Aristarco e Galilaei.

C’è un sistema di “ascensori spaziali” per spostarsi tra Miranda e i due anelli, Aristarco e Galilaei: capsule pressurizzate all’interno di un percorso di travi reticolari che partendo dal centro della sfera raggiungono i vari toroidi. I toroidi accolgono gli spazi di soggiorno e socializzazione. Qui si trovano i mini-alloggi per i turisti spaziali, 40 in tutto, ma anche il bar, la mensa, una palestra e altre aree destinate allo sport, sia per il training che per il tempo libero, e anche spazi per le attività religiose. Su Miranda è disponibile un ambiente dedicato al cinema olografico/teatro, dove vengono allestiti spettacoli di danza a gravità zero. La sfera Miranda di SpaceHub, struttura flessibile e gonfiabile, sarà realizzata in beta cloth, una fibra a base di silice che resiste alla corrosione ed all’ossigeno atmosferico. Sia le strutture interne che i tralicci e i toroidi saranno realizzati in Manifattura Additiva (Stampa 3D) con materiali sia metallici che plastici. La pannellatura esterna dei toroidi Aristarco e Galilaei è trasparente. Il sistema biorigenerativo CELSS (Controlled Ecological Life Support Systems) a ciclo chiuso contribuisce alla produzione di vegetali freschi, alla generazione di ossigeno e alla rimozione dell’anidride carbonica dall’aria interna (dovuta alla respirazione umana). Le cinque colture selezionate sono patata, soia, lattuga, frumento e pomodoro. Si tratta di colture in grado di contribuire a una dieta bilanciata. Dato che l’equipaggio dello SpaceHub è composto da 100 persone, è necessario coltivare, per la loro sopravvivenza, una superficie di 6000 m2, per un ingombro volumetrico minimo di circa 3600 m3. Il sistema CELSS di SpaceHub è suddiviso in parti più o meno uguali nei toroidi Aristarco e Galilaei.

da Sorrentino | Giu 3, 2017 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha inaugurato il tour del 25ennale della storica missione STS-46 a bordo dello Space Shuttle Atlantis, parlando al Festival del Volo organizzato nella ex area Expo a Milano (2-4 giugno 2017). Accanto a lui Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale e signora italiana dello Spazio, protagonista della missione Rosetta culminata con l’approdo su una cometa di un veicolo costruito dall’uomo. Un evento scientifico promosso da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF (associazione di astrofilatelia), saggista di storia dell’esplorazione spaziale, autore della mostra sull’Italia nello Spazio, sulle donne astronaute e sul “cibo nello spazio”, allestite al piano terreno di Palazzo Italia e Marco Majrani, ideatore del Festival del Volo e maggior esperto di storia dell’aerostatica, al quale è toccato rievocare il pionierismo e i primati storici di Milano in campo aeronautico.

Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha inaugurato il tour del 25ennale della storica missione STS-46 a bordo dello Space Shuttle Atlantis, parlando al Festival del Volo organizzato nella ex area Expo a Milano (2-4 giugno 2017). Accanto a lui Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale e signora italiana dello Spazio, protagonista della missione Rosetta culminata con l’approdo su una cometa di un veicolo costruito dall’uomo. Un evento scientifico promosso da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF (associazione di astrofilatelia), saggista di storia dell’esplorazione spaziale, autore della mostra sull’Italia nello Spazio, sulle donne astronaute e sul “cibo nello spazio”, allestite al piano terreno di Palazzo Italia e Marco Majrani, ideatore del Festival del Volo e maggior esperto di storia dell’aerostatica, al quale è toccato rievocare il pionierismo e i primati storici di Milano in campo aeronautico.

Franco Malerba, che ha raccontato l’esperienza da astronauta nel libro “La Vetta – The Summit”, è stato lanciato in orbita con altri sei membri d’equipaggio il 31 luglio 1992 e ha concluso la sua missione l’8 agosto. Selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea come specialista di missione insieme al tedesco Ulf Merbold, primo ad andare in orbita, l’olandese Wubbo Ockels e lo svizzero Claude Nicollier, Franco Malerba è stato assegnato all’esperimento con il satellite a filo Tethered, sviluppato dall’industria italiana da un’idea di Giuseppe Colombo e Mario Grossi. Toccò proprio a lui, ligure di Busalla (cittadina che dal 28 al 30 luglio 2017 ospita il Festival dello Spazio per onorare le nozze d’argento del suo concittadino astronauta), segnare l’esordio di un italiano in orbita 500 anni dopo l’approdo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Dopo un quarto di secolo, Malerba racconta con rinnovata passione quella missione che permise di sperimentare il satellite Tethered, attaccato ad un cavetto elettrico, destinato a essere rilasciato dalla stiva fino a venti chilometri sopra allo Shuttle in volo orbitale a 300 chilometri di quota.

Franco Malerba, che ha raccontato l’esperienza da astronauta nel libro “La Vetta – The Summit”, è stato lanciato in orbita con altri sei membri d’equipaggio il 31 luglio 1992 e ha concluso la sua missione l’8 agosto. Selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea come specialista di missione insieme al tedesco Ulf Merbold, primo ad andare in orbita, l’olandese Wubbo Ockels e lo svizzero Claude Nicollier, Franco Malerba è stato assegnato all’esperimento con il satellite a filo Tethered, sviluppato dall’industria italiana da un’idea di Giuseppe Colombo e Mario Grossi. Toccò proprio a lui, ligure di Busalla (cittadina che dal 28 al 30 luglio 2017 ospita il Festival dello Spazio per onorare le nozze d’argento del suo concittadino astronauta), segnare l’esordio di un italiano in orbita 500 anni dopo l’approdo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Dopo un quarto di secolo, Malerba racconta con rinnovata passione quella missione che permise di sperimentare il satellite Tethered, attaccato ad un cavetto elettrico, destinato a essere rilasciato dalla stiva fino a venti chilometri sopra allo Shuttle in volo orbitale a 300 chilometri di quota.  In questa condizione, il sistema a filo può creare differenze di potenziale elettrico fino a 5.000 volt tra il satellite e lo Shuttle, le due estremità del filo conduttore, che si sposta attraverso il campo magnetico terrestre alla velocità di 26.000 chilometri all’ora. Mentre il satellite carico positivamente raccoglieva elettroni dalla ionosfera, due generatori di elettroni installati nella stiva dello Shuttle potevano espellere elettroni nella stessa ionosfera e pertanto creare un flusso di cariche che chiude il circuito elettrico. Purtroppo non tutto ha funzionato a dovere: il verricello del cavo si è inceppato durante la fase di rilascio del satellite che ha limitato la lunghezza del filo a soli 256 metri.

In questa condizione, il sistema a filo può creare differenze di potenziale elettrico fino a 5.000 volt tra il satellite e lo Shuttle, le due estremità del filo conduttore, che si sposta attraverso il campo magnetico terrestre alla velocità di 26.000 chilometri all’ora. Mentre il satellite carico positivamente raccoglieva elettroni dalla ionosfera, due generatori di elettroni installati nella stiva dello Shuttle potevano espellere elettroni nella stessa ionosfera e pertanto creare un flusso di cariche che chiude il circuito elettrico. Purtroppo non tutto ha funzionato a dovere: il verricello del cavo si è inceppato durante la fase di rilascio del satellite che ha limitato la lunghezza del filo a soli 256 metri.

Nonostante l’inconveniente, l’esperimento di generazione di potenza elettrica ha avuto successo anche se a livelli di tensione e di corrente molto inferiori delle possibilità teoriche del sistema. Il Tethered è poi tornato in orbita nel 1996 e in quella occasione Franco Malerba fece da assistente a terra al collega Umberto Guidoni. L’idea dei satelliti a filo è ancora tenuta in forte considerazione e una delle possibili applicazioni future potrebbe essere la cattura di detriti spaziali, argomento di cui Malerba si occupa in chiave di sviluppo di possibili soluzioni tecnologiche.

Nonostante l’inconveniente, l’esperimento di generazione di potenza elettrica ha avuto successo anche se a livelli di tensione e di corrente molto inferiori delle possibilità teoriche del sistema. Il Tethered è poi tornato in orbita nel 1996 e in quella occasione Franco Malerba fece da assistente a terra al collega Umberto Guidoni. L’idea dei satelliti a filo è ancora tenuta in forte considerazione e una delle possibili applicazioni future potrebbe essere la cattura di detriti spaziali, argomento di cui Malerba si occupa in chiave di sviluppo di possibili soluzioni tecnologiche.

Amalia Ercoli Finzi ha raccontato il grande successo della missione Rosetta, la capacità di fiondare la sonda nel suo lungo viaggio attraverso spinte gravitazioni ricevuta da Terra e Marte, l’incontro con corpi planetari minori, il letargo in cui è stata fatta cadere e l’emozione del risveglio puntuale per prepararsi al rendez-vous con la cometa 67P, il rilascio del lander Philae impregnato di tecnologia italiana e con la famosa trivella ideata dal suo Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano, fino alla gioia di ritrovarlo in un anfratto della cometa.

Il convegno dedicato al 25ennale del volo di Franco Malerba si è arricchito anche del tema dell’alimentazione degli astronauti, con la presenza di Emanuele Viscuso, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, il quale nell’ottobre 2007 riuscì a portare il cibo italiano sulla stazione spaziale. Un menu che comprende fregola sarda di grana grossa come primo piatto, condita con salsa di peperoni dolci della Basilicata, brasato al barolo, verdure grigliate, formaggio secco e infine dessert di pasticcini di mandorle delle Madonie, ideato da Nicola Fiasconaro, pasticciere di Castelnuovo in Sicilia.

Il convegno dedicato al 25ennale del volo di Franco Malerba si è arricchito anche del tema dell’alimentazione degli astronauti, con la presenza di Emanuele Viscuso, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, il quale nell’ottobre 2007 riuscì a portare il cibo italiano sulla stazione spaziale. Un menu che comprende fregola sarda di grana grossa come primo piatto, condita con salsa di peperoni dolci della Basilicata, brasato al barolo, verdure grigliate, formaggio secco e infine dessert di pasticcini di mandorle delle Madonie, ideato da Nicola Fiasconaro, pasticciere di Castelnuovo in Sicilia.

Infine, la testimonianza di Debora Corbi, capitano dell’Aeronautica Militare Italiana, autrice del volume autobiografico “Ufficiale e gentildonna”, in cui racconta la storia personale iniziata nei primi anni 90 e la sua battaglia affinché fosse consentito alle donne di arruolarsi, conclusasi solo nel 1999 con il varo della legge apposita. Determinante, poi, l’introduzione di un periodo transitorio che per tre anni ha permesso di portare da 22 a 25 anni l’età massima per aspirare all’ingresso in Accademia Aeronautica. Un passaggio che ha permesso l’ingresso nei ruoli dell’Arma Azzurra di Samantha Cristoforetti, diventata poi la prima donna astronauta italiana.

da Sorrentino | Giu 2, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Italian Mars Society tra i protagonisti del Festival del Volo, allestito dal 2 al 4 giugno 2017 presso il Parco Experience nella ex area Expo 2015. Tra le varie esperienze proposte nell’ambito della manifestazione, al Palazzo Italia la Realtà Virtuale con in anteprima l’ultima versione del Motivity, un tapis roulant dalla forma circolare, il treadmill che, con il supporto di un visore consente di immergersi letteralmente nell’ambiente di Marte per muoversi in superficie e operare dentro e fuori i moduli di una base spaziale, tra laboratori, serre e living.

In evidenza anche il progetto di Mars City da realizzarsi in Lombardia, vero e proprio centro di studi e ricerche propedeutici alle missioni umane su Marte. La presenza di Italian Mars Society si inserisce in un programma pensato per celebrare il 25esimo anniversario della missione STS46 di Franco Malerba, primo astronauta italiano, e dell’esperimento con il satellite a guinzaglio Tethered, in esposizione nel contesto di mostre a tema spaziale curate da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF, associazione di astrofilatelia, con inserimento di un capitolo dedicato al cibo degli astronauti, e da Marco Majrani, massimo esperto di storia aerostatica.

da Sorrentino | Mag 29, 2017 | Attualità, Eventi, Primo Piano, Programmi

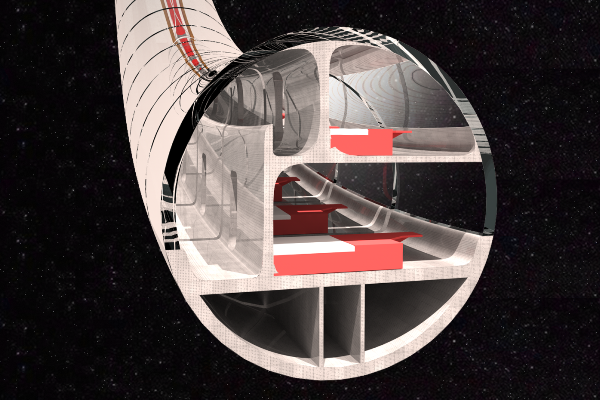

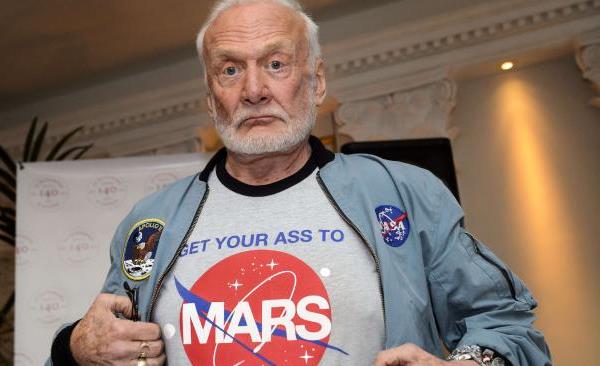

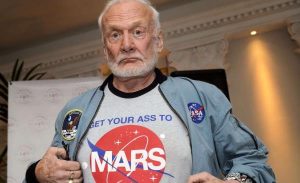

Edwin Buzz Aldrin, secondo uomo a scendere sulla Luna e di fatto testimonial della grande epopea della conquista dello Spazio, si è presentato alla platea del Wired Next Fest a Milano con una t-shirt dalla scritta emblematica: “Porta il tuo culo su Marte!”. Chi si aspettava una visione retrospettiva, si è ritrovato ad ascoltare un uomo proiettato nel futuro. Aldrin, 87 anni, dice a chiare lettere che non è più tempo di piantare bandiere, ma di creare colonie permanenti. Arrivare su Marte per restarci, ma prima bisognerà passare dalla Luna. Il Pianeta Rosso è il nostro domani, ma per arrivarci serve uno sforzo comune, e ancora più per pianificare missioni continue in un andirivieni che consenta di familiarizzare con l’ambiente marziano, conoscerlo da vicino, accrescere le conoscenze e consolidare la presenza. Quanto tempo occorre per tornare sulla Luna, considerata tappa intermedia e necessaria? Aldrin fissa una data: 2025. La superficie selenita è il terreno migliore per testare gli habitat, compreso il modulo gonfiabile Beam installato da un anno sulla stazione spaziale internazionale, e i veicoli rover. Collaborazione e non competizione tra i Paesi, perché le sfide rallenterebbero i programmi e la maturazione delle innovazioni attese. Aldrin definisce strategico il ruolo dei privati, che invece possono trarre vantaggi da una sana competizione, come dimostra il contributo allo sviluppo delle tecnologie spaziali di SpaceX. Servirà economicità, affidabilità e sicurezza. Ma quando arriveremo realisticamente su Marte? Aldrin non si discosta molto dagli obiettivi della NASA. Prima del 2040, certamente, ovvero tra il 2033 e il 2035.

Edwin Buzz Aldrin, secondo uomo a scendere sulla Luna e di fatto testimonial della grande epopea della conquista dello Spazio, si è presentato alla platea del Wired Next Fest a Milano con una t-shirt dalla scritta emblematica: “Porta il tuo culo su Marte!”. Chi si aspettava una visione retrospettiva, si è ritrovato ad ascoltare un uomo proiettato nel futuro. Aldrin, 87 anni, dice a chiare lettere che non è più tempo di piantare bandiere, ma di creare colonie permanenti. Arrivare su Marte per restarci, ma prima bisognerà passare dalla Luna. Il Pianeta Rosso è il nostro domani, ma per arrivarci serve uno sforzo comune, e ancora più per pianificare missioni continue in un andirivieni che consenta di familiarizzare con l’ambiente marziano, conoscerlo da vicino, accrescere le conoscenze e consolidare la presenza. Quanto tempo occorre per tornare sulla Luna, considerata tappa intermedia e necessaria? Aldrin fissa una data: 2025. La superficie selenita è il terreno migliore per testare gli habitat, compreso il modulo gonfiabile Beam installato da un anno sulla stazione spaziale internazionale, e i veicoli rover. Collaborazione e non competizione tra i Paesi, perché le sfide rallenterebbero i programmi e la maturazione delle innovazioni attese. Aldrin definisce strategico il ruolo dei privati, che invece possono trarre vantaggi da una sana competizione, come dimostra il contributo allo sviluppo delle tecnologie spaziali di SpaceX. Servirà economicità, affidabilità e sicurezza. Ma quando arriveremo realisticamente su Marte? Aldrin non si discosta molto dagli obiettivi della NASA. Prima del 2040, certamente, ovvero tra il 2033 e il 2035.

da Sorrentino | Mag 22, 2017 | Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

C’è lo Spazio circumlunare nel futuro di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea che ha deciso di donare al Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» la tuta azzurra con i simboli di ASI e ESA che indossava durante la sua straordinaria missione Futura, durata ben 199 giorni. Un gesto che rafforza il suo impegno a stimolare la cultura scientifica e porre l’attenzione sulle grandi e promettenti prospettive offerte dai programmi di esplorazione dello Spazio, che si accompagnano allo sviluppo di tecnologie e alle nuove conoscenze. Samantha staziona a Colonia, al centro addestramento astronauti dell’ESA, dove segue le attività di preparazione dei colleghi e mette la propria esperienza a disposizione di tecnici, ricercatori, giovani laureati che trovano motivazione in questo campo. Il suo ritorno nello Spazio avverrà probabilmente agli inizi del prossimo decennio. Prima di lei toccherà a Paolo Nespoli, la cui partenza per la missione di lunga durata Vita (la terza della sua carriera di astronauta) è fissata il 28 luglio 2017 a bordo della Soyuz dal cosmodromo di Bajkonur , e a Luca Parmitano, in calendario nel 2019. La stessa Cristoforetti non ha abbandonato gli addestramenti e ha in agenda un’esperienza con i taikonauti cinesi, che consiste in un corso di sopravvivenza, seguito dopo l’estate 2017 da un’attività sul campo per approfondire le conoscenze sulla geologia.

C’è lo Spazio circumlunare nel futuro di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea che ha deciso di donare al Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» la tuta azzurra con i simboli di ASI e ESA che indossava durante la sua straordinaria missione Futura, durata ben 199 giorni. Un gesto che rafforza il suo impegno a stimolare la cultura scientifica e porre l’attenzione sulle grandi e promettenti prospettive offerte dai programmi di esplorazione dello Spazio, che si accompagnano allo sviluppo di tecnologie e alle nuove conoscenze. Samantha staziona a Colonia, al centro addestramento astronauti dell’ESA, dove segue le attività di preparazione dei colleghi e mette la propria esperienza a disposizione di tecnici, ricercatori, giovani laureati che trovano motivazione in questo campo. Il suo ritorno nello Spazio avverrà probabilmente agli inizi del prossimo decennio. Prima di lei toccherà a Paolo Nespoli, la cui partenza per la missione di lunga durata Vita (la terza della sua carriera di astronauta) è fissata il 28 luglio 2017 a bordo della Soyuz dal cosmodromo di Bajkonur , e a Luca Parmitano, in calendario nel 2019. La stessa Cristoforetti non ha abbandonato gli addestramenti e ha in agenda un’esperienza con i taikonauti cinesi, che consiste in un corso di sopravvivenza, seguito dopo l’estate 2017 da un’attività sul campo per approfondire le conoscenze sulla geologia.  La sua prospettiva è la partecipazione a una missione oltre l’orbita bassa, che vuol dire nello Spazio circumlunare. Samantha Cristoforetti conferma di manifestare interesse e impegnarsi per questo tipo di missioni. Lei stessa dichiara di seguire personalmente la realizzazione di un ambiente che simula il suolo lunare con uno habitat in cui sia possibile simulare la permanenza, con attenzione particolare al problema dell’energia combinando quella prodotta da pannelli fotovoltaici e celle a combustibile. L’Agenzia Spaziale Italiana ha aperto un bando per ricercatori interessati a lavorare nel gruppo guidato da AstroSamantha, la quale continua ad accendere la passione per lo Spazio, spiegando – com’è accaduto al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, di fronte a una platea dove spiccavano i giovani finalisti del campionato di robotica – che le soluzioni per vincere le grandi sfide dell’umanità arriveranno in buona parte dalle tecnologie sviluppate fuori dalla Terra.

La sua prospettiva è la partecipazione a una missione oltre l’orbita bassa, che vuol dire nello Spazio circumlunare. Samantha Cristoforetti conferma di manifestare interesse e impegnarsi per questo tipo di missioni. Lei stessa dichiara di seguire personalmente la realizzazione di un ambiente che simula il suolo lunare con uno habitat in cui sia possibile simulare la permanenza, con attenzione particolare al problema dell’energia combinando quella prodotta da pannelli fotovoltaici e celle a combustibile. L’Agenzia Spaziale Italiana ha aperto un bando per ricercatori interessati a lavorare nel gruppo guidato da AstroSamantha, la quale continua ad accendere la passione per lo Spazio, spiegando – com’è accaduto al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, di fronte a una platea dove spiccavano i giovani finalisti del campionato di robotica – che le soluzioni per vincere le grandi sfide dell’umanità arriveranno in buona parte dalle tecnologie sviluppate fuori dalla Terra.

Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

Il nuovo planetario della Città della Scienza di Napoli teatro della presentazione di OrbiTecture, il concept di habitat spaziale sviluppato da Center for Near Space. La base spaziale del futuro si chiama SpaceHub, del peso di circa 6000 tonnellate (15 volte la ISS), realizzabile in dieci anni ed è progettata per ospitare fino a 100 persone alla volta tra tecnici, turisti, astronauti e ricercatori. “Negli anni 2060-2070, a circa cento anni dall’inizio dell’Era Spaziale e dal primo passo dell’Uomo sulla Luna – spiega Gennaro Russo, direttore di Center for Near Space – riteniamo che le missioni scientifiche su Marte saranno di routine e che, per quella data, lo spazio cis-lunare ospiterà una comunità di un migliaio di persone con un traffico di 100.000 passaggi all’anno per voli di trasferimento tra la Terra e i vari punti di questa città cislunare (orbita terrestre, orbita lunare, punti lagrangiani, suolo lunare). Lo sviluppo di questi nuovi insediamenti umani nel Quarto Ambiente richiederà non solo più elevati standard tecnici e funzionali, ma anche una qualità di vita a bordo paragonabile a quella disponibile sulla Terra. Il design dei sistemi spaziali assumerà pertanto un ruolo ben più rilevante di quanto non sia stato fino a oggi, e il Made in Italy potrà trovare nuovi spazi di espressione; in tale direzione potrà svilupparsi da subito una nuova disciplina in cui confluiranno conoscenze e competenze di carattere ingegneristico, architettonico, ergonomico, fisiologico, ambientale”.

Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha inaugurato il tour del 25ennale della storica missione STS-46 a bordo dello Space Shuttle Atlantis, parlando al Festival del Volo organizzato nella ex area Expo a Milano (2-4 giugno 2017). Accanto a lui Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale e signora italiana dello Spazio, protagonista della missione Rosetta culminata con l’approdo su una cometa di un veicolo costruito dall’uomo. Un evento scientifico promosso da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF (associazione di astrofilatelia), saggista di storia dell’esplorazione spaziale, autore della mostra sull’Italia nello Spazio, sulle donne astronaute e sul “cibo nello spazio”, allestite al piano terreno di Palazzo Italia e Marco Majrani, ideatore del Festival del Volo e maggior esperto di storia dell’aerostatica, al quale è toccato rievocare il pionierismo e i primati storici di Milano in campo aeronautico.

Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha inaugurato il tour del 25ennale della storica missione STS-46 a bordo dello Space Shuttle Atlantis, parlando al Festival del Volo organizzato nella ex area Expo a Milano (2-4 giugno 2017). Accanto a lui Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aerospaziale e signora italiana dello Spazio, protagonista della missione Rosetta culminata con l’approdo su una cometa di un veicolo costruito dall’uomo. Un evento scientifico promosso da Umberto Cavallaro, presidente ASITAF (associazione di astrofilatelia), saggista di storia dell’esplorazione spaziale, autore della mostra sull’Italia nello Spazio, sulle donne astronaute e sul “cibo nello spazio”, allestite al piano terreno di Palazzo Italia e Marco Majrani, ideatore del Festival del Volo e maggior esperto di storia dell’aerostatica, al quale è toccato rievocare il pionierismo e i primati storici di Milano in campo aeronautico. Franco Malerba, che ha raccontato l’esperienza da astronauta nel libro “La Vetta – The Summit”, è stato lanciato in orbita con altri sei membri d’equipaggio il 31 luglio 1992 e ha concluso la sua missione l’8 agosto. Selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea come specialista di missione insieme al tedesco Ulf Merbold, primo ad andare in orbita, l’olandese Wubbo Ockels e lo svizzero Claude Nicollier, Franco Malerba è stato assegnato all’esperimento con il satellite a filo Tethered, sviluppato dall’industria italiana da un’idea di Giuseppe Colombo e Mario Grossi. Toccò proprio a lui, ligure di Busalla (cittadina che dal 28 al 30 luglio 2017 ospita il Festival dello Spazio per onorare le nozze d’argento del suo concittadino astronauta), segnare l’esordio di un italiano in orbita 500 anni dopo l’approdo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Dopo un quarto di secolo, Malerba racconta con rinnovata passione quella missione che permise di sperimentare il satellite Tethered, attaccato ad un cavetto elettrico, destinato a essere rilasciato dalla stiva fino a venti chilometri sopra allo Shuttle in volo orbitale a 300 chilometri di quota.

Franco Malerba, che ha raccontato l’esperienza da astronauta nel libro “La Vetta – The Summit”, è stato lanciato in orbita con altri sei membri d’equipaggio il 31 luglio 1992 e ha concluso la sua missione l’8 agosto. Selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea come specialista di missione insieme al tedesco Ulf Merbold, primo ad andare in orbita, l’olandese Wubbo Ockels e lo svizzero Claude Nicollier, Franco Malerba è stato assegnato all’esperimento con il satellite a filo Tethered, sviluppato dall’industria italiana da un’idea di Giuseppe Colombo e Mario Grossi. Toccò proprio a lui, ligure di Busalla (cittadina che dal 28 al 30 luglio 2017 ospita il Festival dello Spazio per onorare le nozze d’argento del suo concittadino astronauta), segnare l’esordio di un italiano in orbita 500 anni dopo l’approdo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Dopo un quarto di secolo, Malerba racconta con rinnovata passione quella missione che permise di sperimentare il satellite Tethered, attaccato ad un cavetto elettrico, destinato a essere rilasciato dalla stiva fino a venti chilometri sopra allo Shuttle in volo orbitale a 300 chilometri di quota.  In questa condizione, il sistema a filo può creare differenze di potenziale elettrico fino a 5.000 volt tra il satellite e lo Shuttle, le due estremità del filo conduttore, che si sposta attraverso il campo magnetico terrestre alla velocità di 26.000 chilometri all’ora. Mentre il satellite carico positivamente raccoglieva elettroni dalla ionosfera, due generatori di elettroni installati nella stiva dello Shuttle potevano espellere elettroni nella stessa ionosfera e pertanto creare un flusso di cariche che chiude il circuito elettrico. Purtroppo non tutto ha funzionato a dovere: il verricello del cavo si è inceppato durante la fase di rilascio del satellite che ha limitato la lunghezza del filo a soli 256 metri.

In questa condizione, il sistema a filo può creare differenze di potenziale elettrico fino a 5.000 volt tra il satellite e lo Shuttle, le due estremità del filo conduttore, che si sposta attraverso il campo magnetico terrestre alla velocità di 26.000 chilometri all’ora. Mentre il satellite carico positivamente raccoglieva elettroni dalla ionosfera, due generatori di elettroni installati nella stiva dello Shuttle potevano espellere elettroni nella stessa ionosfera e pertanto creare un flusso di cariche che chiude il circuito elettrico. Purtroppo non tutto ha funzionato a dovere: il verricello del cavo si è inceppato durante la fase di rilascio del satellite che ha limitato la lunghezza del filo a soli 256 metri. Nonostante l’inconveniente, l’esperimento di generazione di potenza elettrica ha avuto successo anche se a livelli di tensione e di corrente molto inferiori delle possibilità teoriche del sistema. Il Tethered è poi tornato in orbita nel 1996 e in quella occasione Franco Malerba fece da assistente a terra al collega Umberto Guidoni. L’idea dei satelliti a filo è ancora tenuta in forte considerazione e una delle possibili applicazioni future potrebbe essere la cattura di detriti spaziali, argomento di cui Malerba si occupa in chiave di sviluppo di possibili soluzioni tecnologiche.

Nonostante l’inconveniente, l’esperimento di generazione di potenza elettrica ha avuto successo anche se a livelli di tensione e di corrente molto inferiori delle possibilità teoriche del sistema. Il Tethered è poi tornato in orbita nel 1996 e in quella occasione Franco Malerba fece da assistente a terra al collega Umberto Guidoni. L’idea dei satelliti a filo è ancora tenuta in forte considerazione e una delle possibili applicazioni future potrebbe essere la cattura di detriti spaziali, argomento di cui Malerba si occupa in chiave di sviluppo di possibili soluzioni tecnologiche. Il convegno dedicato al 25ennale del volo di Franco Malerba si è arricchito anche del tema dell’alimentazione degli astronauti, con la presenza di Emanuele Viscuso, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, il quale nell’ottobre 2007 riuscì a portare il cibo italiano sulla stazione spaziale. Un menu che comprende fregola sarda di grana grossa come primo piatto, condita con salsa di peperoni dolci della Basilicata, brasato al barolo, verdure grigliate, formaggio secco e infine dessert di pasticcini di mandorle delle Madonie, ideato da Nicola Fiasconaro, pasticciere di Castelnuovo in Sicilia.

Il convegno dedicato al 25ennale del volo di Franco Malerba si è arricchito anche del tema dell’alimentazione degli astronauti, con la presenza di Emanuele Viscuso, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina, il quale nell’ottobre 2007 riuscì a portare il cibo italiano sulla stazione spaziale. Un menu che comprende fregola sarda di grana grossa come primo piatto, condita con salsa di peperoni dolci della Basilicata, brasato al barolo, verdure grigliate, formaggio secco e infine dessert di pasticcini di mandorle delle Madonie, ideato da Nicola Fiasconaro, pasticciere di Castelnuovo in Sicilia.

Edwin Buzz Aldrin, secondo uomo a scendere sulla Luna e di fatto testimonial della grande epopea della conquista dello Spazio, si è presentato alla platea del Wired Next Fest a Milano con una t-shirt dalla scritta emblematica: “Porta il tuo culo su Marte!”. Chi si aspettava una visione retrospettiva, si è ritrovato ad ascoltare un uomo proiettato nel futuro. Aldrin, 87 anni, dice a chiare lettere che non è più tempo di piantare bandiere, ma di creare colonie permanenti. Arrivare su Marte per restarci, ma prima bisognerà passare dalla Luna. Il Pianeta Rosso è il nostro domani, ma per arrivarci serve uno sforzo comune, e ancora più per pianificare missioni continue in un andirivieni che consenta di familiarizzare con l’ambiente marziano, conoscerlo da vicino, accrescere le conoscenze e consolidare la presenza. Quanto tempo occorre per tornare sulla Luna, considerata tappa intermedia e necessaria? Aldrin fissa una data: 2025. La superficie selenita è il terreno migliore per testare gli habitat, compreso il modulo gonfiabile Beam installato da un anno sulla stazione spaziale internazionale, e i veicoli rover. Collaborazione e non competizione tra i Paesi, perché le sfide rallenterebbero i programmi e la maturazione delle innovazioni attese. Aldrin definisce strategico il ruolo dei privati, che invece possono trarre vantaggi da una sana competizione, come dimostra il contributo allo sviluppo delle tecnologie spaziali di SpaceX. Servirà economicità, affidabilità e sicurezza. Ma quando arriveremo realisticamente su Marte? Aldrin non si discosta molto dagli obiettivi della NASA. Prima del 2040, certamente, ovvero tra il 2033 e il 2035.

Edwin Buzz Aldrin, secondo uomo a scendere sulla Luna e di fatto testimonial della grande epopea della conquista dello Spazio, si è presentato alla platea del Wired Next Fest a Milano con una t-shirt dalla scritta emblematica: “Porta il tuo culo su Marte!”. Chi si aspettava una visione retrospettiva, si è ritrovato ad ascoltare un uomo proiettato nel futuro. Aldrin, 87 anni, dice a chiare lettere che non è più tempo di piantare bandiere, ma di creare colonie permanenti. Arrivare su Marte per restarci, ma prima bisognerà passare dalla Luna. Il Pianeta Rosso è il nostro domani, ma per arrivarci serve uno sforzo comune, e ancora più per pianificare missioni continue in un andirivieni che consenta di familiarizzare con l’ambiente marziano, conoscerlo da vicino, accrescere le conoscenze e consolidare la presenza. Quanto tempo occorre per tornare sulla Luna, considerata tappa intermedia e necessaria? Aldrin fissa una data: 2025. La superficie selenita è il terreno migliore per testare gli habitat, compreso il modulo gonfiabile Beam installato da un anno sulla stazione spaziale internazionale, e i veicoli rover. Collaborazione e non competizione tra i Paesi, perché le sfide rallenterebbero i programmi e la maturazione delle innovazioni attese. Aldrin definisce strategico il ruolo dei privati, che invece possono trarre vantaggi da una sana competizione, come dimostra il contributo allo sviluppo delle tecnologie spaziali di SpaceX. Servirà economicità, affidabilità e sicurezza. Ma quando arriveremo realisticamente su Marte? Aldrin non si discosta molto dagli obiettivi della NASA. Prima del 2040, certamente, ovvero tra il 2033 e il 2035.

C’è lo Spazio circumlunare nel futuro di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea che ha deciso di donare al Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» la tuta azzurra con i simboli di ASI e ESA che indossava durante la sua straordinaria missione Futura, durata ben 199 giorni. Un gesto che rafforza il suo impegno a stimolare la cultura scientifica e porre l’attenzione sulle grandi e promettenti prospettive offerte dai programmi di esplorazione dello Spazio, che si accompagnano allo sviluppo di tecnologie e alle nuove conoscenze. Samantha staziona a Colonia, al centro addestramento astronauti dell’ESA, dove segue le attività di preparazione dei colleghi e mette la propria esperienza a disposizione di tecnici, ricercatori, giovani laureati che trovano motivazione in questo campo. Il suo ritorno nello Spazio avverrà probabilmente agli inizi del prossimo decennio. Prima di lei toccherà a Paolo Nespoli, la cui partenza per la missione di lunga durata Vita (la terza della sua carriera di astronauta) è fissata il 28 luglio 2017 a bordo della Soyuz dal cosmodromo di Bajkonur , e a Luca Parmitano, in calendario nel 2019. La stessa Cristoforetti non ha abbandonato gli addestramenti e ha in agenda un’esperienza con i taikonauti cinesi, che consiste in un corso di sopravvivenza, seguito dopo l’estate 2017 da un’attività sul campo per approfondire le conoscenze sulla geologia.

C’è lo Spazio circumlunare nel futuro di Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea che ha deciso di donare al Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» la tuta azzurra con i simboli di ASI e ESA che indossava durante la sua straordinaria missione Futura, durata ben 199 giorni. Un gesto che rafforza il suo impegno a stimolare la cultura scientifica e porre l’attenzione sulle grandi e promettenti prospettive offerte dai programmi di esplorazione dello Spazio, che si accompagnano allo sviluppo di tecnologie e alle nuove conoscenze. Samantha staziona a Colonia, al centro addestramento astronauti dell’ESA, dove segue le attività di preparazione dei colleghi e mette la propria esperienza a disposizione di tecnici, ricercatori, giovani laureati che trovano motivazione in questo campo. Il suo ritorno nello Spazio avverrà probabilmente agli inizi del prossimo decennio. Prima di lei toccherà a Paolo Nespoli, la cui partenza per la missione di lunga durata Vita (la terza della sua carriera di astronauta) è fissata il 28 luglio 2017 a bordo della Soyuz dal cosmodromo di Bajkonur , e a Luca Parmitano, in calendario nel 2019. La stessa Cristoforetti non ha abbandonato gli addestramenti e ha in agenda un’esperienza con i taikonauti cinesi, che consiste in un corso di sopravvivenza, seguito dopo l’estate 2017 da un’attività sul campo per approfondire le conoscenze sulla geologia.  La sua prospettiva è la partecipazione a una missione oltre l’orbita bassa, che vuol dire nello Spazio circumlunare. Samantha Cristoforetti conferma di manifestare interesse e impegnarsi per questo tipo di missioni. Lei stessa dichiara di seguire personalmente la realizzazione di un ambiente che simula il suolo lunare con uno habitat in cui sia possibile simulare la permanenza, con attenzione particolare al problema dell’energia combinando quella prodotta da pannelli fotovoltaici e celle a combustibile. L’Agenzia Spaziale Italiana ha aperto un bando per ricercatori interessati a lavorare nel gruppo guidato da AstroSamantha, la quale continua ad accendere la passione per lo Spazio, spiegando – com’è accaduto al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, di fronte a una platea dove spiccavano i giovani finalisti del campionato di robotica – che le soluzioni per vincere le grandi sfide dell’umanità arriveranno in buona parte dalle tecnologie sviluppate fuori dalla Terra.

La sua prospettiva è la partecipazione a una missione oltre l’orbita bassa, che vuol dire nello Spazio circumlunare. Samantha Cristoforetti conferma di manifestare interesse e impegnarsi per questo tipo di missioni. Lei stessa dichiara di seguire personalmente la realizzazione di un ambiente che simula il suolo lunare con uno habitat in cui sia possibile simulare la permanenza, con attenzione particolare al problema dell’energia combinando quella prodotta da pannelli fotovoltaici e celle a combustibile. L’Agenzia Spaziale Italiana ha aperto un bando per ricercatori interessati a lavorare nel gruppo guidato da AstroSamantha, la quale continua ad accendere la passione per lo Spazio, spiegando – com’è accaduto al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, di fronte a una platea dove spiccavano i giovani finalisti del campionato di robotica – che le soluzioni per vincere le grandi sfide dell’umanità arriveranno in buona parte dalle tecnologie sviluppate fuori dalla Terra.