da Sorrentino | Mar 15, 2017 | Astronomia, Primo Piano, Programmi

La prima camera all-sky di tutto il sud Italia è stata installata a Napoli, sul tetto dell’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e scruterà in modo sistematico la volta celeste con lo scopo di monitorare il flusso degli oggetti celesti che raggiungono ogni giorno la nostra Terra. Le osservazioni rientrano nelle attività del progetto PRISMA – Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera, che vede coinvolti osservatori astronomici e meteorologici, istituti scolastici e singoli cittadini in una collaborazione nazionale di raccolta e analisi dati unica nel suo genere. Bolidi, asteroidi e meteoriti saranno dunque nell’obiettivo grandangolare della camera, ma le osservazioni terranno sotto controllo anche le meteore (le famose “stelle cadenti”): granelli di polvere di pochi milligrammi che, entrando nella nostra atmosfera con velocità di decine di km al secondo, si incendiano per attrito lasciando scie luminose. Ogni anno sono circa 40mila le tonnellate di materiale extraterrestre che colpiscono la Terra.

La prima camera all-sky di tutto il sud Italia è stata installata a Napoli, sul tetto dell’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e scruterà in modo sistematico la volta celeste con lo scopo di monitorare il flusso degli oggetti celesti che raggiungono ogni giorno la nostra Terra. Le osservazioni rientrano nelle attività del progetto PRISMA – Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera, che vede coinvolti osservatori astronomici e meteorologici, istituti scolastici e singoli cittadini in una collaborazione nazionale di raccolta e analisi dati unica nel suo genere. Bolidi, asteroidi e meteoriti saranno dunque nell’obiettivo grandangolare della camera, ma le osservazioni terranno sotto controllo anche le meteore (le famose “stelle cadenti”): granelli di polvere di pochi milligrammi che, entrando nella nostra atmosfera con velocità di decine di km al secondo, si incendiano per attrito lasciando scie luminose. Ogni anno sono circa 40mila le tonnellate di materiale extraterrestre che colpiscono la Terra.

Il progetto PRISMA cercherà di determinare le traiettorie e le orbite dei corpi celesti in caduta, e l’eventuale area di ritrovamento sul suolo, attraverso una rete di telecamere che sorgerà su tutto il territorio nazionale, auspicabilmente a circa 100 km di distanza l’una dall’altra. Dall’analisi dei meteoriti raccolti a terra – analisi chimica, geologica e morfologica – sarà possibile ottenere numerose informazioni indirette sulla composizione chimica originaria del nostro Sistema Solare. «Un progetto che sarebbe piaciuto a Giovanni Pascoli, appassionato di astronomia a tal punto da dedicare una breve ode alla cometa di Halley» commenta Massimo Della Valle, direttore dell’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte. «Credo sarebbe stato contento nell’apprendere che una rete di telecamere oggi monitora quel “pianto di stelle” che, presente nel corso dell’anno e non solo nella notte di San Lorenzo, accompagna l’osservazione del cielo». A livello nazionale, il progetto PRISMA è coordinato da Daniele Gardiol (INAF di Torino); il team su Napoli è costituito da Enrico Cascone, Andrea Di Dato e Giulio Capasso. Per maggiori informazioni è online il sito del progetto: https://prisma.oato.inaf.it.

da Sorrentino | Mar 7, 2017 | Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

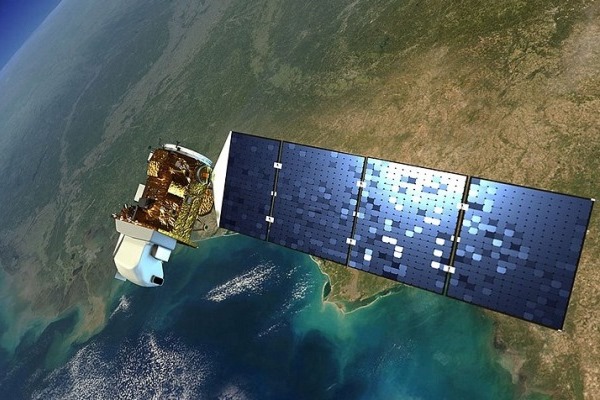

Il telerilevamento spaziale è una delle attività operative più importanti tra quelle affidate ai satelliti e in generale alle piattaforme orbitali. E’ noto che la maggior parte dei satelliti di telerilevamento si trova a una quota intorno agli 800 km, generalmente polare, che si abbassa anche fino a 500 km. Ora si proverà a sviluppare satelliti di dimensioni più piccole, quindi più economici sia in fase di costruzione che di lancio, ma dotati di sensori ad alta risoluzione in grado di garantire immagini di elevata qualità. Lo studio relativo viene sviluppato da un team di ricerca dell’Università di Manchester, che lavora alla fattibilità di un progetto che punta ad abbassare la quota operativa per consentire ai satelliti di telerilevamento di piccola massa di orbitare tra i 200 e i 450 chilometri. Il progetto ha una durata di quattro anni ed è finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea per un totale di 5,7 milioni di dollari. “I satelliti di telerilevamento sono ampiamente utilizzati per ottenere immagini per uso ambientale o di sicurezza, come ad esempio per la gestione dei terreni agricoli, per la sorveglianza marittima o per la gestione dei disastri”, spiega Peter Roberts, coordinatore scientifico del progetto. “Se saremo in grado di portare i satelliti più vicini alla Terra, allora potremmo ottenere gli stessi dati utilizzando telescopi o sistemi radar più piccoli e meno potenti. Tutte cose che ridurrebbero la massa e il costo degli stessi satelliti”. I nuovi satelliti che andranno ad osservare la Terra ad altitudini minori dovranno essere sviluppati con materiali innovativi per contrastare la maggiore densità dell’atmosfera. Per fare questo, il team di ricercatori testerà tali materiali in una “galleria del vento” che riprodurrà le condizioni nelle quali i satelliti andranno ad operare e in seguito saranno collaudati su un vero satellite che sarà lanciato in orbita. In programma anche lo sviluppo di un sistema sperimentale di propulsione elettrica, che utilizzerebbe proprio l’atmosfera residua come propellente, permettendo ai satelliti di rimanere in orbita a tempo indeterminato.

Il telerilevamento spaziale è una delle attività operative più importanti tra quelle affidate ai satelliti e in generale alle piattaforme orbitali. E’ noto che la maggior parte dei satelliti di telerilevamento si trova a una quota intorno agli 800 km, generalmente polare, che si abbassa anche fino a 500 km. Ora si proverà a sviluppare satelliti di dimensioni più piccole, quindi più economici sia in fase di costruzione che di lancio, ma dotati di sensori ad alta risoluzione in grado di garantire immagini di elevata qualità. Lo studio relativo viene sviluppato da un team di ricerca dell’Università di Manchester, che lavora alla fattibilità di un progetto che punta ad abbassare la quota operativa per consentire ai satelliti di telerilevamento di piccola massa di orbitare tra i 200 e i 450 chilometri. Il progetto ha una durata di quattro anni ed è finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea per un totale di 5,7 milioni di dollari. “I satelliti di telerilevamento sono ampiamente utilizzati per ottenere immagini per uso ambientale o di sicurezza, come ad esempio per la gestione dei terreni agricoli, per la sorveglianza marittima o per la gestione dei disastri”, spiega Peter Roberts, coordinatore scientifico del progetto. “Se saremo in grado di portare i satelliti più vicini alla Terra, allora potremmo ottenere gli stessi dati utilizzando telescopi o sistemi radar più piccoli e meno potenti. Tutte cose che ridurrebbero la massa e il costo degli stessi satelliti”. I nuovi satelliti che andranno ad osservare la Terra ad altitudini minori dovranno essere sviluppati con materiali innovativi per contrastare la maggiore densità dell’atmosfera. Per fare questo, il team di ricercatori testerà tali materiali in una “galleria del vento” che riprodurrà le condizioni nelle quali i satelliti andranno ad operare e in seguito saranno collaudati su un vero satellite che sarà lanciato in orbita. In programma anche lo sviluppo di un sistema sperimentale di propulsione elettrica, che utilizzerebbe proprio l’atmosfera residua come propellente, permettendo ai satelliti di rimanere in orbita a tempo indeterminato.

da Sorrentino | Mar 5, 2017 | Lanci, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

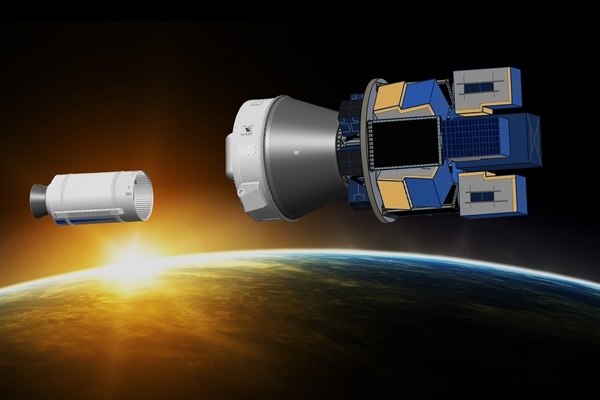

Il lanciatore Vega alla prima missione del 2017, la nona dall’inizio della sua attività cominciata con il volo inaugurale nel febbraio 2012. La missione, in partenza il 6 marzo alle 10:49 ora locale dalla base spaziale di Kourou in Guyana Francese (le 02.49 notturne del 7 marzo in Italia, riguarda il satellite per osservazione della terra, Sentinel 2B, che si unirà al suo gemello, Sentinel 2A, messo in orbita da Vega nel maggio 2015.

Sentinel-2B è una delle sentinelle del programma Copernicus varato da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea per l’Osservazione della Terra e in particolare per il monitoraggio delle aree coltivate e coltivabili, dei ghiacciai, della qualità delle acque costiere e interne e per il censimento delle foreste. Il satellite, una volta in orbita, si affiancherà al suo gemello Sentinel-2A, lanciato nel giugno 2015 e insieme saranno in grado di mappare ogni cinque giorni tutte le superfici terrestri fornendo immagini ottiche ad alta risoluzione in grado di aggiornare e aiutare a comprendere lo stato di salute del nostro pianeta. I due satelliti viaggiano sulla stessa orbita, separati da 180° coprendo le latitudini comprese tra 56°S e 84°N, e possono fornire per ogni ripresa un campo di visione di 290 chilometri grazie alla capacità di ripresa multispettrale in 13 bande ad alta risoluzione di cui è dotata la fotocamera di bordo.

La spinta alla conoscenza più approfondita e puntuale di ambiente, clima, attività agricole, stato delle vegetazione e delle acque, affidata al programma Copernicus, arriva in senso fisico da Vega, il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI) e affidato alla campagna di lancio di Arianespace. Vega è un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti di massa fino a 2000 kg per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Finanziato per il 65% dall’Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega completa la famiglia dei lanciatori europei. Dal 2018, per rispondere alle necessità di portare in orbita i nano e i mini satelliti, Vega aumenterà le sue capacità grazie al nuovo distributore SSMS (Small Satellites Mission Service, servizio di missione per piccoli satelliti). SSMS infatti, darà a Vega la possibilità di lanciare satelliti leggeri che variano da uno a 400 chili.

La spinta alla conoscenza più approfondita e puntuale di ambiente, clima, attività agricole, stato delle vegetazione e delle acque, affidata al programma Copernicus, arriva in senso fisico da Vega, il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI) e affidato alla campagna di lancio di Arianespace. Vega è un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti di massa fino a 2000 kg per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Finanziato per il 65% dall’Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega completa la famiglia dei lanciatori europei. Dal 2018, per rispondere alle necessità di portare in orbita i nano e i mini satelliti, Vega aumenterà le sue capacità grazie al nuovo distributore SSMS (Small Satellites Mission Service, servizio di missione per piccoli satelliti). SSMS infatti, darà a Vega la possibilità di lanciare satelliti leggeri che variano da uno a 400 chili.

da Sorrentino | Feb 28, 2017 | Industria, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Lo Spazio è invasa da annunci a sensazione. Sul palcoscenico dei viaggi fuori della Terra c’è ancora Elon Musk, già protagonista dell’edizione 2016 del Congresso Internazionale di Astronautica svoltosi a a settembre in Messico, dove annunciò tempi ridotti per la prima missione umana su Marte, e reduce dal successo del lancio della capsula cargo Dragon diretta alla stazione spaziale internazionale con recupero del primo stadio del razzo vettore di SpaceX. Musk ha annunciato di volere programmare il primo volo per due turisti spaziali in orbita circumlunare nel 2018. I due candidati hanno già versato un acconto del biglietto, la cui entità non è stata resa nota, ma sicuramente ingente. Musk prova a sorpassare la Virgin Galactic di Richard Branson, che vuole portare in orbita terrestre a 100 km di quota la sua SpaceShipTwo con a bordo sei turisti e due membri dell’equipaggio e sta scegliendo, con l’aiuto di Altec Torino, una base idonea da cui decollare anche dall’Italia, ma non prima del 2020. Musk promette di regalare un viaggio di una settimana per oltre 680mila chilometri, più simile ai racconti di Jules Verne che alle missioni del programma Apollo. Ma ciò segnerebbe il superamento dei programmi spaziali in orbita bassa, dove gli astronauti sono confinati da quando l’equipaggio di Apollo 17 lasciò definitivamente la Luna nel 1972. SpaceX, che pure è partner della NASA, anticipa i tempi e anche le decisioni che l’amministrazione Trump è chiamata ad assumere per i futuri programmi di esplorazione umana, che comprendono l’approdo sul Pianeta Rosso. Il presidente Trump avrebbe fatto capire di essere propenso ad accelerare sul programma legato allo sviluppo dello Space Launch System e della capsula Orion, destinata a una missione di test con equipaggio proprio in orbita circumlunare nei prossimi anni.

Lo Spazio è invasa da annunci a sensazione. Sul palcoscenico dei viaggi fuori della Terra c’è ancora Elon Musk, già protagonista dell’edizione 2016 del Congresso Internazionale di Astronautica svoltosi a a settembre in Messico, dove annunciò tempi ridotti per la prima missione umana su Marte, e reduce dal successo del lancio della capsula cargo Dragon diretta alla stazione spaziale internazionale con recupero del primo stadio del razzo vettore di SpaceX. Musk ha annunciato di volere programmare il primo volo per due turisti spaziali in orbita circumlunare nel 2018. I due candidati hanno già versato un acconto del biglietto, la cui entità non è stata resa nota, ma sicuramente ingente. Musk prova a sorpassare la Virgin Galactic di Richard Branson, che vuole portare in orbita terrestre a 100 km di quota la sua SpaceShipTwo con a bordo sei turisti e due membri dell’equipaggio e sta scegliendo, con l’aiuto di Altec Torino, una base idonea da cui decollare anche dall’Italia, ma non prima del 2020. Musk promette di regalare un viaggio di una settimana per oltre 680mila chilometri, più simile ai racconti di Jules Verne che alle missioni del programma Apollo. Ma ciò segnerebbe il superamento dei programmi spaziali in orbita bassa, dove gli astronauti sono confinati da quando l’equipaggio di Apollo 17 lasciò definitivamente la Luna nel 1972. SpaceX, che pure è partner della NASA, anticipa i tempi e anche le decisioni che l’amministrazione Trump è chiamata ad assumere per i futuri programmi di esplorazione umana, che comprendono l’approdo sul Pianeta Rosso. Il presidente Trump avrebbe fatto capire di essere propenso ad accelerare sul programma legato allo sviluppo dello Space Launch System e della capsula Orion, destinata a una missione di test con equipaggio proprio in orbita circumlunare nei prossimi anni.

da Sorrentino | Feb 24, 2017 | Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

L’ESA e la Commissione Europea lanciano una call per l’utilizzo del nuovo dispenser SSMS a bordo di Vega. Il lanciatore leggero made in Italy porterà in orbita dei satelliti leggeri multipli grazie al nuovo dispenser Small Satellites Mission Service (SSMS). SSMS con il suo disegno modulare permetterà a Vega il lancio di satelliti leggeri con masse che variano da uno fino a 400 chili. Il primo lancio è in programma per la seconda metà del 2018 con diverse modalità di configurazione. Questa nuova opportunità consentirà al lanciatore di essere al passo con le esigenze del mercato sempre più interessato a portare in orbita i nano e i mini satelliti. Per far fronte a queste nuove esigenze, L’ESA e la Commissione europea hanno lanciato un Announcement of Opportunity destinato a potenziali clienti del settore europeo pubblico e privato che si chiuderà il 31 marzo 2017. La call è la prima delle opportunità di lancio della Low cost Launch opportunity (LL3) presentata durante la Ministeriale del dicembre scorso. Lo scopo di LL3 è fornire lanci regolari e a costi contenuti per satelliti leggeri attraverso l’utilizzo dei lanciatori Ariane 6 e Vega C. Il volo di test di Vega del 2018 farà da apripista per la validazione di questi servizi innovativi.

L’ESA e la Commissione Europea lanciano una call per l’utilizzo del nuovo dispenser SSMS a bordo di Vega. Il lanciatore leggero made in Italy porterà in orbita dei satelliti leggeri multipli grazie al nuovo dispenser Small Satellites Mission Service (SSMS). SSMS con il suo disegno modulare permetterà a Vega il lancio di satelliti leggeri con masse che variano da uno fino a 400 chili. Il primo lancio è in programma per la seconda metà del 2018 con diverse modalità di configurazione. Questa nuova opportunità consentirà al lanciatore di essere al passo con le esigenze del mercato sempre più interessato a portare in orbita i nano e i mini satelliti. Per far fronte a queste nuove esigenze, L’ESA e la Commissione europea hanno lanciato un Announcement of Opportunity destinato a potenziali clienti del settore europeo pubblico e privato che si chiuderà il 31 marzo 2017. La call è la prima delle opportunità di lancio della Low cost Launch opportunity (LL3) presentata durante la Ministeriale del dicembre scorso. Lo scopo di LL3 è fornire lanci regolari e a costi contenuti per satelliti leggeri attraverso l’utilizzo dei lanciatori Ariane 6 e Vega C. Il volo di test di Vega del 2018 farà da apripista per la validazione di questi servizi innovativi.

da Sorrentino | Feb 24, 2017 | Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

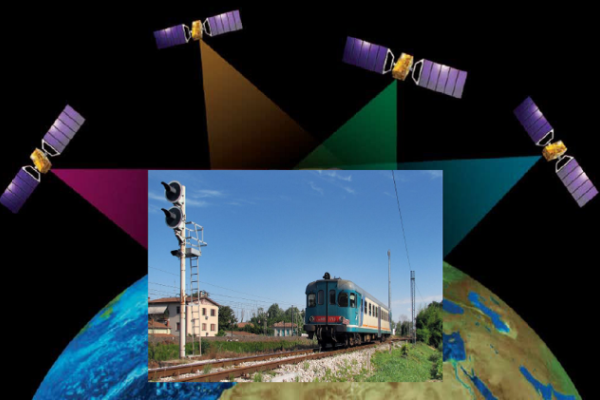

Conclusi in Sardegna i test di ERSAT EAV, la tecnologia satellitare per controllare e gestire in sicurezza il traffico ferroviario delle linee convenzionali secondarie, locali e regionali. Il 24 febbraio 2017 l’ultimo viaggio prova fra Cagliari e Decimomannu (linea Cagliari – San Gavino), dove è stato collocato il centro sperimentale. A bordo del treno i vertici delle agenzie europee ferroviarie e di navigazione satellitare. L’obiettivo di Rete Ferroviaria Italiana è omologare e certificare la nuova tecnologia secondo le normative dettate dall’EUAR a livello europeo e ANSF su scala nazionale, attivando la prima linea in Italia entro il 2020. ERSAT EAV, primo caso in Europa, integra il sistema ferroviario European Rail Traffic Management System (ERTMS) con quello di navigazione e localizzazione satellitare, GALILEO, e le reti di telecomunicazioni pubbliche. La nuova tecnologia localizza via satellite i treni e si interfaccia con l’ERTMS, sistema che supervisiona il traffico ferroviario. Il dialogo terra/treno (dati e informazioni) è possibile grazie ai dispositivi installati a bordo treno e alle radio base posizionate lungo il tracciato ferroviario. In futuro, il sistema potrà essere installato su circa 28mila km di linee ferroviarie europee, trovando applicazione anche sulle ferrovie concesse. Infatti, grazie alla geolocalizzazione satellitare e alle comunicazioni su reti pubbliche, saranno ridotti i costi di installazione e gestione, rendendo economicamente sostenibili le linee regionali a minor traffico, aumentando gli standard di regolarità, puntualità e sicurezza del traffico ferroviario.

Conclusi in Sardegna i test di ERSAT EAV, la tecnologia satellitare per controllare e gestire in sicurezza il traffico ferroviario delle linee convenzionali secondarie, locali e regionali. Il 24 febbraio 2017 l’ultimo viaggio prova fra Cagliari e Decimomannu (linea Cagliari – San Gavino), dove è stato collocato il centro sperimentale. A bordo del treno i vertici delle agenzie europee ferroviarie e di navigazione satellitare. L’obiettivo di Rete Ferroviaria Italiana è omologare e certificare la nuova tecnologia secondo le normative dettate dall’EUAR a livello europeo e ANSF su scala nazionale, attivando la prima linea in Italia entro il 2020. ERSAT EAV, primo caso in Europa, integra il sistema ferroviario European Rail Traffic Management System (ERTMS) con quello di navigazione e localizzazione satellitare, GALILEO, e le reti di telecomunicazioni pubbliche. La nuova tecnologia localizza via satellite i treni e si interfaccia con l’ERTMS, sistema che supervisiona il traffico ferroviario. Il dialogo terra/treno (dati e informazioni) è possibile grazie ai dispositivi installati a bordo treno e alle radio base posizionate lungo il tracciato ferroviario. In futuro, il sistema potrà essere installato su circa 28mila km di linee ferroviarie europee, trovando applicazione anche sulle ferrovie concesse. Infatti, grazie alla geolocalizzazione satellitare e alle comunicazioni su reti pubbliche, saranno ridotti i costi di installazione e gestione, rendendo economicamente sostenibili le linee regionali a minor traffico, aumentando gli standard di regolarità, puntualità e sicurezza del traffico ferroviario.

Avviata nel 2012, grazie al contributo delle Agenzie Spaziali Italiana ed Europea e di GSA, la piattaforma tecnologica è frutto della collaborazione fra RFI e Ansaldo STS – prima azienda al mondo a mettere in esercizio, su una linea ferroviaria dedicata al traffico merci, il segnalamento ferroviario ERTMS SIL 4 integrato con la localizzazione satellitare. Ansaldo STS ha contribuito a definire i requisiti per supportare l’integrazione fra satelliti e reti di comunicazione radio pubbliche. Inoltre, ha realizzato il sito in Sardegna dove ha verificato la tecnologia utilizzata per il progetto Roy Hill Iron Ore, in Australia occidentale. È in forte crescita l’applicazione di sistemi di navigazione satellitare in campo ferroviario, con l’obiettivo di rafforzare competitività e sostenibilità del settore ferroviario. GSA sta lavorando per integrare le tecnologie di navigazione satellitare esistenti – in particolare GALILEO ed EGNOS – nei sistemi di segnalamento e controllo del traffico ferroviario, aumentando la sicurezza e la comunicazione fra il treno e la tecnologia presente sulla rete.

Il nuovo sistema ERSAT EAV è stato illustrato da Maurizio Gentile, Ad e Dg Rete Ferroviaria Italiana (RFI), a Carlo des Dorides, direttore Agenzia Europea per i Sistemi di Navigazione Satellitari Globali (GSA), Joseph Doppelbauer, direttore dell’European Union Agency for Railways (EUAR) e Jean-Pierre Loubinoux, direttore della Union internationale des chemins de fer (UIC). Presenti anche ingegneri e tecnici specialisti di Ansaldo STS (a Hitachi Group Company) e Trenitalia, partner del progetto.

La prima camera all-sky di tutto il sud Italia è stata installata a Napoli, sul tetto dell’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e scruterà in modo sistematico la volta celeste con lo scopo di monitorare il flusso degli oggetti celesti che raggiungono ogni giorno la nostra Terra. Le osservazioni rientrano nelle attività del progetto PRISMA – Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera, che vede coinvolti osservatori astronomici e meteorologici, istituti scolastici e singoli cittadini in una collaborazione nazionale di raccolta e analisi dati unica nel suo genere. Bolidi, asteroidi e meteoriti saranno dunque nell’obiettivo grandangolare della camera, ma le osservazioni terranno sotto controllo anche le meteore (le famose “stelle cadenti”): granelli di polvere di pochi milligrammi che, entrando nella nostra atmosfera con velocità di decine di km al secondo, si incendiano per attrito lasciando scie luminose. Ogni anno sono circa 40mila le tonnellate di materiale extraterrestre che colpiscono la Terra.

La prima camera all-sky di tutto il sud Italia è stata installata a Napoli, sul tetto dell’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e scruterà in modo sistematico la volta celeste con lo scopo di monitorare il flusso degli oggetti celesti che raggiungono ogni giorno la nostra Terra. Le osservazioni rientrano nelle attività del progetto PRISMA – Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera, che vede coinvolti osservatori astronomici e meteorologici, istituti scolastici e singoli cittadini in una collaborazione nazionale di raccolta e analisi dati unica nel suo genere. Bolidi, asteroidi e meteoriti saranno dunque nell’obiettivo grandangolare della camera, ma le osservazioni terranno sotto controllo anche le meteore (le famose “stelle cadenti”): granelli di polvere di pochi milligrammi che, entrando nella nostra atmosfera con velocità di decine di km al secondo, si incendiano per attrito lasciando scie luminose. Ogni anno sono circa 40mila le tonnellate di materiale extraterrestre che colpiscono la Terra.

Il telerilevamento spaziale è una delle attività operative più importanti tra quelle affidate ai satelliti e in generale alle piattaforme orbitali. E’ noto che la maggior parte dei satelliti di telerilevamento si trova a una quota intorno agli 800 km, generalmente polare, che si abbassa anche fino a 500 km. Ora si proverà a sviluppare satelliti di dimensioni più piccole, quindi più economici sia in fase di costruzione che di lancio, ma dotati di sensori ad alta risoluzione in grado di garantire immagini di elevata qualità. Lo studio relativo viene sviluppato da un team di ricerca dell’Università di Manchester, che lavora alla fattibilità di un progetto che punta ad abbassare la quota operativa per consentire ai satelliti di telerilevamento di piccola massa di orbitare tra i 200 e i 450 chilometri. Il progetto ha una durata di quattro anni ed è finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea per un totale di 5,7 milioni di dollari. “I satelliti di telerilevamento sono ampiamente utilizzati per ottenere immagini per uso ambientale o di sicurezza, come ad esempio per la gestione dei terreni agricoli, per la sorveglianza marittima o per la gestione dei disastri”, spiega Peter Roberts, coordinatore scientifico del progetto. “Se saremo in grado di portare i satelliti più vicini alla Terra, allora potremmo ottenere gli stessi dati utilizzando telescopi o sistemi radar più piccoli e meno potenti. Tutte cose che ridurrebbero la massa e il costo degli stessi satelliti”. I nuovi satelliti che andranno ad osservare la Terra ad altitudini minori dovranno essere sviluppati con materiali innovativi per contrastare la maggiore densità dell’atmosfera. Per fare questo, il team di ricercatori testerà tali materiali in una “galleria del vento” che riprodurrà le condizioni nelle quali i satelliti andranno ad operare e in seguito saranno collaudati su un vero satellite che sarà lanciato in orbita. In programma anche lo sviluppo di un sistema sperimentale di propulsione elettrica, che utilizzerebbe proprio l’atmosfera residua come propellente, permettendo ai satelliti di rimanere in orbita a tempo indeterminato.

Il telerilevamento spaziale è una delle attività operative più importanti tra quelle affidate ai satelliti e in generale alle piattaforme orbitali. E’ noto che la maggior parte dei satelliti di telerilevamento si trova a una quota intorno agli 800 km, generalmente polare, che si abbassa anche fino a 500 km. Ora si proverà a sviluppare satelliti di dimensioni più piccole, quindi più economici sia in fase di costruzione che di lancio, ma dotati di sensori ad alta risoluzione in grado di garantire immagini di elevata qualità. Lo studio relativo viene sviluppato da un team di ricerca dell’Università di Manchester, che lavora alla fattibilità di un progetto che punta ad abbassare la quota operativa per consentire ai satelliti di telerilevamento di piccola massa di orbitare tra i 200 e i 450 chilometri. Il progetto ha una durata di quattro anni ed è finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea per un totale di 5,7 milioni di dollari. “I satelliti di telerilevamento sono ampiamente utilizzati per ottenere immagini per uso ambientale o di sicurezza, come ad esempio per la gestione dei terreni agricoli, per la sorveglianza marittima o per la gestione dei disastri”, spiega Peter Roberts, coordinatore scientifico del progetto. “Se saremo in grado di portare i satelliti più vicini alla Terra, allora potremmo ottenere gli stessi dati utilizzando telescopi o sistemi radar più piccoli e meno potenti. Tutte cose che ridurrebbero la massa e il costo degli stessi satelliti”. I nuovi satelliti che andranno ad osservare la Terra ad altitudini minori dovranno essere sviluppati con materiali innovativi per contrastare la maggiore densità dell’atmosfera. Per fare questo, il team di ricercatori testerà tali materiali in una “galleria del vento” che riprodurrà le condizioni nelle quali i satelliti andranno ad operare e in seguito saranno collaudati su un vero satellite che sarà lanciato in orbita. In programma anche lo sviluppo di un sistema sperimentale di propulsione elettrica, che utilizzerebbe proprio l’atmosfera residua come propellente, permettendo ai satelliti di rimanere in orbita a tempo indeterminato.

La spinta alla conoscenza più approfondita e puntuale di ambiente, clima, attività agricole, stato delle vegetazione e delle acque, affidata al programma Copernicus, arriva in senso fisico da Vega, il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI) e affidato alla campagna di lancio di Arianespace. Vega è un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti di massa fino a 2000 kg per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Finanziato per il 65% dall’Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega completa la famiglia dei lanciatori europei. Dal 2018, per rispondere alle necessità di portare in orbita i nano e i mini satelliti, Vega aumenterà le sue capacità grazie al nuovo distributore SSMS (Small Satellites Mission Service, servizio di missione per piccoli satelliti). SSMS infatti, darà a Vega la possibilità di lanciare satelliti leggeri che variano da uno a 400 chili.

La spinta alla conoscenza più approfondita e puntuale di ambiente, clima, attività agricole, stato delle vegetazione e delle acque, affidata al programma Copernicus, arriva in senso fisico da Vega, il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI) e affidato alla campagna di lancio di Arianespace. Vega è un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti di massa fino a 2000 kg per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Finanziato per il 65% dall’Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega completa la famiglia dei lanciatori europei. Dal 2018, per rispondere alle necessità di portare in orbita i nano e i mini satelliti, Vega aumenterà le sue capacità grazie al nuovo distributore SSMS (Small Satellites Mission Service, servizio di missione per piccoli satelliti). SSMS infatti, darà a Vega la possibilità di lanciare satelliti leggeri che variano da uno a 400 chili.

Lo Spazio è invasa da annunci a sensazione. Sul palcoscenico dei viaggi fuori della Terra c’è ancora Elon Musk, già protagonista dell’edizione 2016 del Congresso Internazionale di Astronautica svoltosi a a settembre in Messico, dove annunciò tempi ridotti per la prima missione umana su Marte, e reduce dal successo del lancio della capsula cargo Dragon diretta alla stazione spaziale internazionale con recupero del primo stadio del razzo vettore di SpaceX. Musk ha annunciato di volere programmare il primo volo per due turisti spaziali in orbita circumlunare nel 2018. I due candidati hanno già versato un acconto del biglietto, la cui entità non è stata resa nota, ma sicuramente ingente. Musk prova a sorpassare la Virgin Galactic di Richard Branson, che vuole portare in orbita terrestre a 100 km di quota la sua SpaceShipTwo con a bordo sei turisti e due membri dell’equipaggio e sta scegliendo, con l’aiuto di Altec Torino, una base idonea da cui decollare anche dall’Italia, ma non prima del 2020. Musk promette di regalare un viaggio di una settimana per oltre 680mila chilometri, più simile ai racconti di Jules Verne che alle missioni del programma Apollo. Ma ciò segnerebbe il superamento dei programmi spaziali in orbita bassa, dove gli astronauti sono confinati da quando l’equipaggio di Apollo 17 lasciò definitivamente la Luna nel 1972. SpaceX, che pure è partner della NASA, anticipa i tempi e anche le decisioni che l’amministrazione Trump è chiamata ad assumere per i futuri programmi di esplorazione umana, che comprendono l’approdo sul Pianeta Rosso. Il presidente Trump avrebbe fatto capire di essere propenso ad accelerare sul programma legato allo sviluppo dello Space Launch System e della capsula Orion, destinata a una missione di test con equipaggio proprio in orbita circumlunare nei prossimi anni.

Lo Spazio è invasa da annunci a sensazione. Sul palcoscenico dei viaggi fuori della Terra c’è ancora Elon Musk, già protagonista dell’edizione 2016 del Congresso Internazionale di Astronautica svoltosi a a settembre in Messico, dove annunciò tempi ridotti per la prima missione umana su Marte, e reduce dal successo del lancio della capsula cargo Dragon diretta alla stazione spaziale internazionale con recupero del primo stadio del razzo vettore di SpaceX. Musk ha annunciato di volere programmare il primo volo per due turisti spaziali in orbita circumlunare nel 2018. I due candidati hanno già versato un acconto del biglietto, la cui entità non è stata resa nota, ma sicuramente ingente. Musk prova a sorpassare la Virgin Galactic di Richard Branson, che vuole portare in orbita terrestre a 100 km di quota la sua SpaceShipTwo con a bordo sei turisti e due membri dell’equipaggio e sta scegliendo, con l’aiuto di Altec Torino, una base idonea da cui decollare anche dall’Italia, ma non prima del 2020. Musk promette di regalare un viaggio di una settimana per oltre 680mila chilometri, più simile ai racconti di Jules Verne che alle missioni del programma Apollo. Ma ciò segnerebbe il superamento dei programmi spaziali in orbita bassa, dove gli astronauti sono confinati da quando l’equipaggio di Apollo 17 lasciò definitivamente la Luna nel 1972. SpaceX, che pure è partner della NASA, anticipa i tempi e anche le decisioni che l’amministrazione Trump è chiamata ad assumere per i futuri programmi di esplorazione umana, che comprendono l’approdo sul Pianeta Rosso. Il presidente Trump avrebbe fatto capire di essere propenso ad accelerare sul programma legato allo sviluppo dello Space Launch System e della capsula Orion, destinata a una missione di test con equipaggio proprio in orbita circumlunare nei prossimi anni.

L’ESA e la Commissione Europea lanciano una call per l’utilizzo del nuovo dispenser SSMS a bordo di Vega. Il lanciatore leggero made in Italy porterà in orbita dei satelliti leggeri multipli grazie al nuovo dispenser Small Satellites Mission Service (SSMS). SSMS con il suo disegno modulare permetterà a Vega il lancio di satelliti leggeri con masse che variano da uno fino a 400 chili. Il primo lancio è in programma per la seconda metà del 2018 con diverse modalità di configurazione. Questa nuova opportunità consentirà al lanciatore di essere al passo con le esigenze del mercato sempre più interessato a portare in orbita i nano e i mini satelliti. Per far fronte a queste nuove esigenze, L’ESA e la Commissione europea hanno lanciato un Announcement of Opportunity destinato a potenziali clienti del settore europeo pubblico e privato che si chiuderà il 31 marzo 2017. La call è la prima delle opportunità di lancio della Low cost Launch opportunity (LL3) presentata durante la Ministeriale del dicembre scorso. Lo scopo di LL3 è fornire lanci regolari e a costi contenuti per satelliti leggeri attraverso l’utilizzo dei lanciatori Ariane 6 e Vega C. Il volo di test di Vega del 2018 farà da apripista per la validazione di questi servizi innovativi.

L’ESA e la Commissione Europea lanciano una call per l’utilizzo del nuovo dispenser SSMS a bordo di Vega. Il lanciatore leggero made in Italy porterà in orbita dei satelliti leggeri multipli grazie al nuovo dispenser Small Satellites Mission Service (SSMS). SSMS con il suo disegno modulare permetterà a Vega il lancio di satelliti leggeri con masse che variano da uno fino a 400 chili. Il primo lancio è in programma per la seconda metà del 2018 con diverse modalità di configurazione. Questa nuova opportunità consentirà al lanciatore di essere al passo con le esigenze del mercato sempre più interessato a portare in orbita i nano e i mini satelliti. Per far fronte a queste nuove esigenze, L’ESA e la Commissione europea hanno lanciato un Announcement of Opportunity destinato a potenziali clienti del settore europeo pubblico e privato che si chiuderà il 31 marzo 2017. La call è la prima delle opportunità di lancio della Low cost Launch opportunity (LL3) presentata durante la Ministeriale del dicembre scorso. Lo scopo di LL3 è fornire lanci regolari e a costi contenuti per satelliti leggeri attraverso l’utilizzo dei lanciatori Ariane 6 e Vega C. Il volo di test di Vega del 2018 farà da apripista per la validazione di questi servizi innovativi.

Conclusi in Sardegna i test di ERSAT EAV, la tecnologia satellitare per controllare e gestire in sicurezza il traffico ferroviario delle linee convenzionali secondarie, locali e regionali. Il 24 febbraio 2017 l’ultimo viaggio prova fra Cagliari e Decimomannu (linea Cagliari – San Gavino), dove è stato collocato il centro sperimentale. A bordo del treno i vertici delle agenzie europee ferroviarie e di navigazione satellitare. L’obiettivo di Rete Ferroviaria Italiana è omologare e certificare la nuova tecnologia secondo le normative dettate dall’EUAR a livello europeo e ANSF su scala nazionale, attivando la prima linea in Italia entro il 2020. ERSAT EAV, primo caso in Europa, integra il sistema ferroviario European Rail Traffic Management System (ERTMS) con quello di navigazione e localizzazione satellitare, GALILEO, e le reti di telecomunicazioni pubbliche. La nuova tecnologia localizza via satellite i treni e si interfaccia con l’ERTMS, sistema che supervisiona il traffico ferroviario. Il dialogo terra/treno (dati e informazioni) è possibile grazie ai dispositivi installati a bordo treno e alle radio base posizionate lungo il tracciato ferroviario. In futuro, il sistema potrà essere installato su circa 28mila km di linee ferroviarie europee, trovando applicazione anche sulle ferrovie concesse. Infatti, grazie alla geolocalizzazione satellitare e alle comunicazioni su reti pubbliche, saranno ridotti i costi di installazione e gestione, rendendo economicamente sostenibili le linee regionali a minor traffico, aumentando gli standard di regolarità, puntualità e sicurezza del traffico ferroviario.

Conclusi in Sardegna i test di ERSAT EAV, la tecnologia satellitare per controllare e gestire in sicurezza il traffico ferroviario delle linee convenzionali secondarie, locali e regionali. Il 24 febbraio 2017 l’ultimo viaggio prova fra Cagliari e Decimomannu (linea Cagliari – San Gavino), dove è stato collocato il centro sperimentale. A bordo del treno i vertici delle agenzie europee ferroviarie e di navigazione satellitare. L’obiettivo di Rete Ferroviaria Italiana è omologare e certificare la nuova tecnologia secondo le normative dettate dall’EUAR a livello europeo e ANSF su scala nazionale, attivando la prima linea in Italia entro il 2020. ERSAT EAV, primo caso in Europa, integra il sistema ferroviario European Rail Traffic Management System (ERTMS) con quello di navigazione e localizzazione satellitare, GALILEO, e le reti di telecomunicazioni pubbliche. La nuova tecnologia localizza via satellite i treni e si interfaccia con l’ERTMS, sistema che supervisiona il traffico ferroviario. Il dialogo terra/treno (dati e informazioni) è possibile grazie ai dispositivi installati a bordo treno e alle radio base posizionate lungo il tracciato ferroviario. In futuro, il sistema potrà essere installato su circa 28mila km di linee ferroviarie europee, trovando applicazione anche sulle ferrovie concesse. Infatti, grazie alla geolocalizzazione satellitare e alle comunicazioni su reti pubbliche, saranno ridotti i costi di installazione e gestione, rendendo economicamente sostenibili le linee regionali a minor traffico, aumentando gli standard di regolarità, puntualità e sicurezza del traffico ferroviario.