da Sorrentino | Nov 11, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Ecco una sintesi delle tante iniziative in programma sul territorio, da nord a sud, isole comprese.

A Milano presso l’Osservatorio Astronomico di Brera dell’INAF Paolo D’avanzo, Gabriele Ghisellini e Giovanni Losurdo racontano di “GW170817 – A cavallo dell’onda perfetta: cos’è successo quel 17 agosto del 2017”.

A Trieste, la specola dedicata a Margherita Hack apre i battenti per visite e osservazioni con il telescopio Macron di 60 cm, modello d’avanguardia. Anche l’immaginario scientifico di Grignano partecipa all’iniziativa con una suggestiva proposta prevista per domenica 19 novembre dalle 10.00 alle 18.00 con il laboratorio “Graffiti di Luce”.

A Padova, gli astronomi Enrico Cappellaro e Massimo Turatto dell’Osservatorio Astronomico di Padova dell’INAF organizzano incontri per le Scuole sul tema del momento: “L’astrofisica prima e dopo le onde gravitazionali”.

A Torino, sabato 18 novembre alle ore 9:30, dopo 5 anni, il Barcamp per l’Astronomia ritorna alla sua sede inaugurale: INFINI-TO/Planetario di Torino – Museo della Scienza e dell’Astronomia, sito nel Parco Astronomico di Pino Torinese.

Ad Arcetri (Firenze), conferenze per grandi e piccini. Con gli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Leslie K. Hunt, Filippo Mannucci, Sperello di Serego Alighieri ed Emanuele Nardini si affrontano i temi caldi del momento dalle onde gravitazionali, alla ricerca di nuovi mondi, fino ai buchi neri. Per i più piccini “L’Astronomia nel… pallone!”, cielo virtuale e letture nel planetario gonfiabile Starlab.

A Bologna sabato 18 novembre 2017 un evento gratuito alla stazione astronomica di Loiano, con visita al planetario e osservazioni al telescopio. Per domenica 19 novembre in programma una conferenza sulla luce in astronomia e visita gratuita ai Radiotelescopi di Medicina. Per le scuole sono stati invece pensati i laboratori gratuiti “Meraviglie di un raggio di luce” e “Accendiamo le costellazioni”.

Presso l’Osservatorio Astronomico di Cagliari i bambini sono protagonisti con “Costruiamo SRT”, attività per costruire con cartoncino e forbici un del Sardinia Radio Telescope. Immancabile sarà la presenza del Planetario, con uno spettacolo dal vivo a cura di Sabrina Milia e Paolo Soletta.

Anche le due sedi INAF a Roma aprono le loro porte. L’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) organizza presso la sua sede a Tor Vergata un calendario di mattinate dedicate alle scuole, con visite guidate e laboratori didattici con il progetto “Pianeti in una stanza”. Il clou nel pomeriggio di venerdì 17 novembre con l’evento di lancio delle Olimpiadi Italiane di Astronomia aperto a tutti agli aspiranti Olimpionici, ai loro professori e genitori. Il pomeriggio prevede osservazioni guidate al telescopio solare e una conferenza dal titolo “Gravità: la forza che tiene assieme tutte le cose” di Roberto Peron (evento trasmesso in streaming con la possibilità di fare domande in diretta). Infine, grazie alla collaborazione del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università di Roma Tre, l’IAPS propone per tutta la settimana la mostra “In viaggio con Cassini” in esposizione presso l’Astro garden del Dipartimento. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Associazione Stellaria ed esposta da giugno 2017 in molte città italiane, parte dalle prime scoperte astronomiche dello scienziato Cassini fino ad accompagnare le recenti, ultime fasi della missione Cassini-Huygens.

Sempre a Roma, all’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone, visitabile gratuitamente il Light Lab, il laboratorio della luce che fa parte del Parco Astronomico dell’Osservatorio di Roma, e possibilità di ammirare il modello di EST (European Solar Telescope), uno dei progetti tecnologici più ambiziosi in cui è coinvolta l’Europa e che vede l’Italia in prima fila per la realizzazione della strumentazione di questo innovativo telescopio destinato allo studio della nostra stella: il Sole.

A Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’INAF, in programma tre appuntamenti didattici dedicati alle scuole, nelle mattine del 14, 15 e 16 novembre dal titolo “A scuola di Astronomia” articolati in una lezione di astronomia, tenuta nelle diverse giornate da Aniello Grado sulle onde gravitazionali, Nicola Napolitano sul lensing gravitazionale e Clementina Sasso sul Sole, una lezione specifica quest’ultima dedicata alle scuole elementari. Dario Mancini illustra l’antica tecnologia nella costruzione degli strumenti astronomici e le faticose modalità di osservazione degli astronomi dell’Ottocento. Infine la visita alla torre osservativa orientale attrezzata con un telescopio da 40 cm e al padiglione del Celostato per osservare il Sole con grande dettaglio. Una particolare iniziativa è stata organizzata nel pomeriggio del 14 novembre, sul Turismo Astronomico: una giornata di studio e formazione per le guide turistiche della Campania per illustrare le potenzialità dei beni culturali dell’astronomia antica, sia degli strumenti scientifici che dei volumi rari e di pregio. Infine una serata speciale è prevista il 16 novembre, “La Terra è blu”, con la presentazione del nuovo planetario dedicato a Jurij Gagarin, il primo cosmonauta.

A Catania previste otto conferenze pomeridiane dal 14 al 17 novembre. Da segnalare l’iniziativa ASTROKID dedicata ai più piccini. Tra i relatori gli astronomi Salvatore Sciortino e Antonio Maggio dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo.

Infine Palermo con “Le meraviglie di un raggio di luce”, un aperitivo scientifico a cura degli astronomi Mario Guarcello, Tiziano Zingales, Marco Barbera, Fabio Reale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. In programma anche il seminario in collaborazione con l’Università di Palermo “La fusione di stelle di neutroni: le onde gravitazionali ed il lampo elettromagnetico”.

Ulteriori informazioni e prenotazioni alla pagina web di “Light in Astronomy” sul portale Edu INAF: http://edu.inaf.it/index.php/eventi/light-in-astronomy/

da Sorrentino | Nov 9, 2017 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

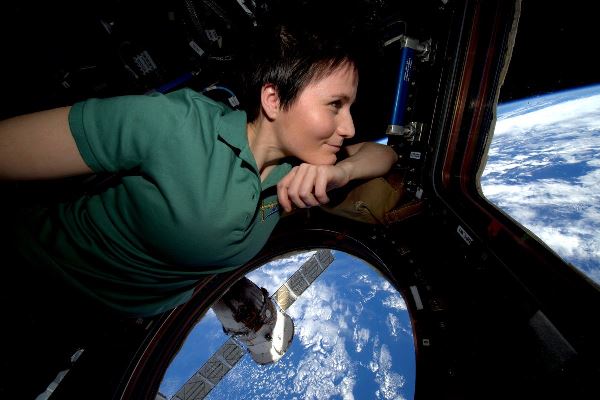

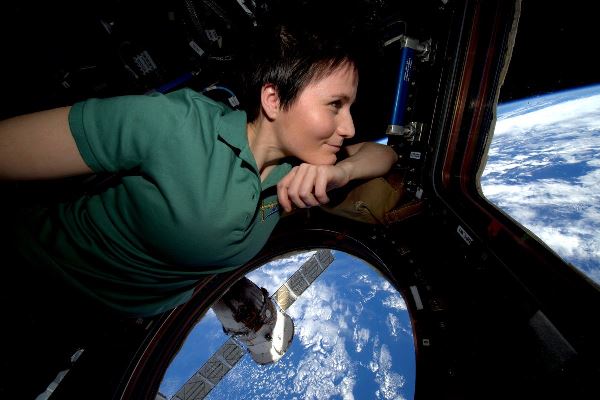

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

da Sorrentino | Ott 16, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Fisica, Primo Piano

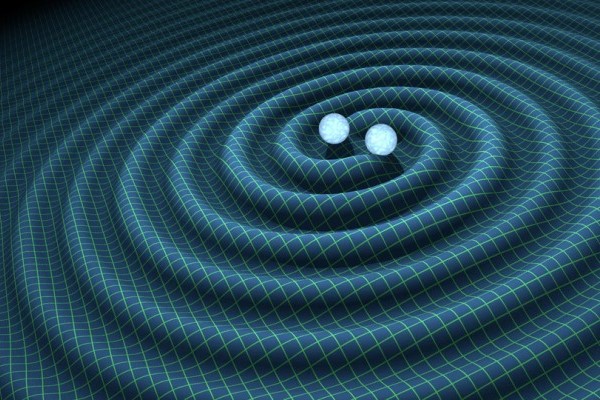

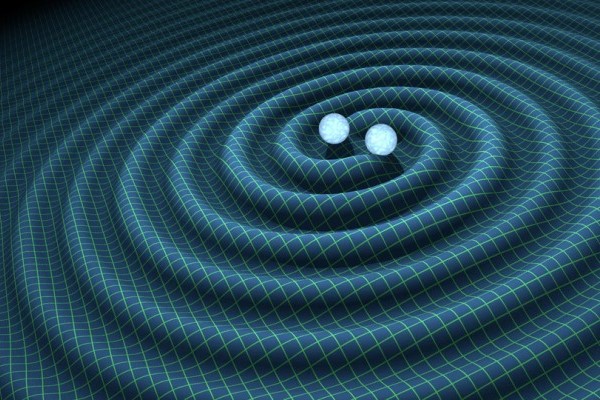

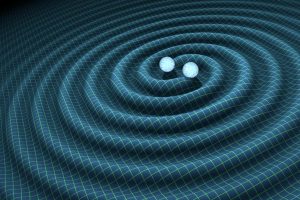

Per la prima volta nella storia dell’osservazione dell’universo, è stata rivelata un’onda gravitazionale prodotta dalla fusione di due stelle di neutroni e captata, dalle onde radio fino ai raggi gamma, la radiazione elettromagnetica associata alla poderosa esplosione avvenuta durante il fenomeno. È la prima volta che un evento cosmico viene osservato sia nelle onde gravitazionali che elettromagnetiche, avviando così l’era dell’astronomia multimessaggero, che estende notevolmente il nostro modo di “vedere” e “ascoltare” il cosmo. La scoperta è stata realizzata grazie alla sinergia tra i due Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (l’Osservatorio LIGO) negli Stati Uniti insieme al rivelatore VIRGO, in Europa, abbinata alle osservazioni e alle indagini nella banda elettromagnetica ottenute da 70 telescopi a terra, tra cui REM, VST, VLT, e osservatori spaziali, come Fermi e Integral, Swift, Chandra, Hubble, che hanno permesso di caratterizzare in modo chiaro l’origine dell’onda. L’Italia è tra i protagonisti a livello mondiale di questo straordinario risultato con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che ha fondato il rivelatore per onde gravitazionali VIRGO, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che ha “fotografato” e quindi riconosciuto e caratterizzato, tra i primi al mondo con strumenti da terra e dallo spazio, la sorgente denominata AT2017gfo e l’Agenzia Spaziale Italiana che partecipa con missioni dedicate all’astrofisica delle alte energie.

L’evento è avvenuto a 130 milioni di anni luce da noi, alla periferia della galassia NGC4993, in direzione della costellazione dell’Idra. Le due stelle di neutroni, a conclusione del loro inesorabile e sempre più frenetico processo di avvicinamento, hanno spiraleggiato una intorno all’altra, emettendo onde gravitazionali che sono state osservate per circa 100 secondi. Quando si sono scontrate, hanno emesso un lampo di luce sotto forma di raggi gamma, osservato nello spazio circa due secondi dopo l’emissione delle onde gravitazionali dal satellite Fermi della Nasa e quindi confermato dal satellite Integral dell’ESA. Nei giorni e nelle settimane successive allo scontro cosmico è stata individuata l’emissione di onde elettromagnetiche in altre lunghezze d’onda, tra cui raggi X, ultravioletti, luce visibile, infrarossi e onde radio. I ricercatori italiani dell’INAF hanno potuto raccogliere e analizzare, grazie al telescopio REM (Rapid Eye Mount) e quelli dell’ESO VST (VLT survey telescope) e VLT una preziosissima messe di informazioni su questo evento. Decisivo è stato anche il contributo fornito dai dati provenienti dallo spazio grazie alle missioni Integral e Swift, che vedono la partecipazione dell’Agenzia Spaziale italiana, CHANDRA (Nasa) e Hubble (NASA-ESA). Gli astronomi hanno avuto un’opportunità senza precedenti per sondare con tutti i migliori strumenti per l’osservazione dell’universo oggi in funzione la collisione di due stelle di neutroni. Le osservazioni fatte dal telescopio Very Large Telescope (VLT) e guidate da ricercatori italiani rivelano evidenze della sintesi di elementi pesanti scaturiti in seguito all’immane esplosione, come l’oro e il platino, e risolvendo così il mistero, che durava da decine di anni, sull’origine di quasi la metà di tutti gli elementi più pesanti del ferro. Alle stesse conclusioni portano i dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble della NASA. Gli scienziati hanno inoltre avuto la prima conferma diretta che le collisioni tra stelle di neutroni danno origine ai famosi “lampi di raggi gamma” (o Gamma-Ray Burst, GRB) di breve durata. I risultati di LIGO-VIRGO sono pubblicati nella rivista Physical Review Letters (edizione del 16 ottobre 2017), mentre molti altri articoli sia delle collaborazioni LIGO e VIRGO che della comunità astronomica legata ai telescopi spaziali, come Integral, Fermi, Swift e Agile sono stati presentati o accettati per la pubblicazione in varie riviste, e vedono protagonisti moltissimi ricercatori italiani, alcuni dei quali come primi autori. Due articoli su Nature hanno come primi autori scienziati dell’INAF.

UN GIOCO DI SQUADRA

Il segnale gravitazionale, denominato GW170817, è stato registrato il 17 agosto alle 14:41 ora italiana. La rivelazione è stata fatta dai due rivelatori gemelli LIGO, situati a Hanford, nello stato di Washington e Livingston, in Louisiana, e le informazioni fornite dal terzo rivelatore, VIRGO, situato in Italia, vicino a Pisa, hanno permesso la precisa localizzazione dell’evento cosmico. Sempre il 17 agosto, quasi in contemporanea, il Gamma-ray Burst Monitor del telescopio spaziale Fermi della NASA ha rivelato un lampo di raggi gamma di breve durata (GRB, Gamma Ray Burst), osservazione poi confermata dal satellite Integral. Il software di analisi LIGO-VIRGO ha messo insieme i due segnali, da cui si è dedotto che era altamente improbabile che si trattasse di una coincidenza casuale. Un’ulteriore analisi automatica ha messo in evidenza la presenza di un segnale gravitazionale coincidente nel secondo rivelatore LIGO. L’onda gravitazionale è stata captata prima dai rivelatori LIGO negli Stati Uniti, e poi da VIRGO in Italia, che ha giocato un ruolo fondamentale in questo risultato. A causa del suo orientamento rispetto alla sorgente al momento della rivelazione, VIRGO ha registrato un segnale che, combinato con le dimensioni e la tempistica del segnale nei rivelatori LIGO, ha consentito agli scienziati di triangolare con precisione la posizione nel cielo della sorgente. Dopo aver eseguito un approfondito controllo per assicurarsi che i segnali non fossero un artefatto degli strumenti di rivelazione, gli scienziati hanno concluso che l’onda gravitazionale veniva da un’area relativamente piccola, solo 28 gradi quadrati, nel cielo dell’emisfero meridionale. La rapida rivelazione dell’onda gravitazionale da parte della collaborazione LIGO-VIRGO, associata con il picco di raggi gamma registrati da Fermi, ha permesso il lancio del programma di follow-up dei telescopi in tutto il mondo. Il record di precisione nella localizzazione ha dunque permesso agli astronomi di eseguire in tempi brevissimi osservazioni di follow-up che hanno portato a una inedita ricchezza di eccezionali risultati. Grazie all’inedita precisione nella localizzazione dell’evento gravitazionale, decine di osservatori in tutto il mondo sono stati in grado, ore più tardi, di iniziare a scandagliare la regione del cielo da cui si pensava che il segnale provenisse. Per primi sono stati i telescopi ottici a individuare un nuovo punto di luce, simile a una nuova stella. Anche l’Italia ha risposto con i telescopi e il personale dell’INAF, già pronti e organizzati a seguire tempestivamente gli allerta di LIGO e VIRGO, ed è così riuscita tra i primi al mondo a raccogliere le immagini della sorgente. In seguito, circa 70 telescopi a terra e nello spazio hanno osservato l’evento alle varie lunghezze d’onda. Dai dati, frutto di questo straordinario lavoro di squadra tra tutti gli osservatori che hanno potuto rivelare il segnale, emerge un’immagine generale che conferma ulteriormente che la sorgente delle onde gravitazionali è stato un evento di fusione di una coppia di stelle di neutroni.

UN EVENTO STELLARE ALL’ORIGINA DEI FAMOSI LAMPI DI RAGGI GAMMA

UN EVENTO STELLARE ALL’ORIGINA DEI FAMOSI LAMPI DI RAGGI GAMMA

I dati di LIGO-VIRGO indicavano che due oggetti astrofisici situati alla distanza oltre 130 milioni di anni luce dalla Terra avevano orbitato l’uno intorno all’altro per poi fondersi in un unico corpo, e suggerivano che gli oggetti non fossero massicci come le coppie di buchi neri individuate da LIGO e VIRGO in precedenti osservazioni. Le masse degli oggetti spiraleggianti sono state, infatti, stimate da 1,1 a 1,6 volte la massa del Sole, quindi nell’intervallo di massa previsto per le stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono le stelle più piccole e più dense esistenti, e si formano quando stelle di grandi dimensioni esplodono in supernovae. Una stella di neutroni ha un diametro di circa 20 chilometri, ed è così densa che un cucchiaino della materia di cui è composta pesa circa un miliardo di tonnellate. Inoltre, mentre i sistemi binari di buchi neri producono segnali (“chirp”) che durano una frazione di secondo nella banda sensibile di LIGO e VIRGO, il chirp del 17 agosto è durato circa 100 secondi ed è stato visto attraverso l’intero intervallo di frequenza di LIGO – simile a quello dei comuni strumenti musicali. Gli scienziati hanno così potuto identificare la sorgente del segnale in oggetti che erano molto meno massicci dei buchi neri finora osservati.

Secondo le ipotesi teoriche, quando le stelle di neutroni si scontrano, dovrebbero produrre onde gravitazionali e raggi gamma, insieme a potenti getti di luce attraverso tutto lo spettro elettromagnetico. Le nuove osservazioni confermano così che almeno alcuni dei GRB sono generati dalla fusione di stelle di neutroni, fatto che finora era stato solo teorizzato ma mai provato sperimentalmente. Ma, mentre un mistero sembra essere risolto, nuovi misteri sono emersi. L’esplosione di raggi gamma osservata è stata una delle più vicine alla Terra viste finora, ma è sorprendentemente debole per la sua distanza. Sappiamo che l’emissione dei lampi gamma viene incanalata lungo due “getti” (come due coni che si dipartono in direzioni opposte). Questo significa che noi possiamo vedere bene solo i lampi gamma il cui getto luminoso è orientato verso la Terra (circa uno ogni 100-200 eventi, secondo le più recenti stime). Il lampo gamma associato all’evento gravitazionale del 17 agosto potrebbe essere debole perché visto “di sbieco”. Le osservazioni X e radio sembrano confermare questa ipotesi affascinante. Gli scienziati stanno già cominciando a proporre nuovi modelli per spiegare questo fatto e nuove, interessanti osservazioni sono attese nei prossimi anni.

La kilonova e la sintesi degli elementi pesanti Circa 130 milioni di anni fa, le due stelle di neutroni, separate solo da circa 300 chilometri, erano nei loro ultimi momenti di orbita l’una attorno all’altra, accumulando velocità mano a mano che la distanza tra loro diminuiva. Mentre le stelle ruotavano sempre più veloci e più vicine, stiravano e distorcevano lo spaziotempo circostante, emettendo una grande quantità energia sotto forma di onde gravitazionali, prima di fondersi l’una nell’altra. Al momento della collisione, gran parte della massa delle due stelle di neutroni si è fusa in un oggetto densissimo, emettendo un lampo di raggi gamma. Le misure iniziali di raggi gamma, combinate con la rivelazione dell’onda gravitazionale, forniscono anche la conferma della teoria della relatività generale di Albert Einstein, secondo cui le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. Ciò che segue la fusione di due stelle di neutroni è una “kilonova”, un fenomeno durante il quale il materiale rilasciato dalla collisione delle stelle di neutroni viene lanciato violentemente lontano nello spazio dando origine a processi di nucleosintesi di elementi pesanti. Le nuove osservazioni basate sulla luce mostrano che in queste collisioni vengono creati elementi pesanti, come il piombo e l’oro, che vengono così successivamente distribuiti in tutto l’universo. Nelle settimane e nei prossimi mesi, i telescopi di tutto il mondo continueranno a osservare l’evoluzione della collisione delle stelle di neutroni e a raccogliere ulteriori prove sulle varie fasi della loro fusione, la sua interazione con l’ambiente circostante e i processi che producono gli elementi più pesanti dell’universo. La sfida della astrofisica di eventi multimessaggeri è appena stata lanciata e gli scienziati italiani sono pronti a raccoglierla.

La kilonova e la sintesi degli elementi pesanti Circa 130 milioni di anni fa, le due stelle di neutroni, separate solo da circa 300 chilometri, erano nei loro ultimi momenti di orbita l’una attorno all’altra, accumulando velocità mano a mano che la distanza tra loro diminuiva. Mentre le stelle ruotavano sempre più veloci e più vicine, stiravano e distorcevano lo spaziotempo circostante, emettendo una grande quantità energia sotto forma di onde gravitazionali, prima di fondersi l’una nell’altra. Al momento della collisione, gran parte della massa delle due stelle di neutroni si è fusa in un oggetto densissimo, emettendo un lampo di raggi gamma. Le misure iniziali di raggi gamma, combinate con la rivelazione dell’onda gravitazionale, forniscono anche la conferma della teoria della relatività generale di Albert Einstein, secondo cui le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. Ciò che segue la fusione di due stelle di neutroni è una “kilonova”, un fenomeno durante il quale il materiale rilasciato dalla collisione delle stelle di neutroni viene lanciato violentemente lontano nello spazio dando origine a processi di nucleosintesi di elementi pesanti. Le nuove osservazioni basate sulla luce mostrano che in queste collisioni vengono creati elementi pesanti, come il piombo e l’oro, che vengono così successivamente distribuiti in tutto l’universo. Nelle settimane e nei prossimi mesi, i telescopi di tutto il mondo continueranno a osservare l’evoluzione della collisione delle stelle di neutroni e a raccogliere ulteriori prove sulle varie fasi della loro fusione, la sua interazione con l’ambiente circostante e i processi che producono gli elementi più pesanti dell’universo. La sfida della astrofisica di eventi multimessaggeri è appena stata lanciata e gli scienziati italiani sono pronti a raccoglierla.

da Sorrentino | Ott 13, 2017 | Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano

Il futuro dell’esplorazione spaziale: Luna o Marte? Se n’è parlato a BergamoScienza con due relatori di primo piano del settore spaziale: Roberto Battiston, presidente dell’ASI, e Franco Orgaro, direttore del centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea in Olanda. Un tema quantomai attuale, alla luce degli indicatori che arrivano dagli Stati Uniti. L’ex presidente USA, Barack Obama, nel 2015 aveva chiesto alla NASA di puntare direttamente alla conquista del Pianeta Rosso, con la prospettiva di arrivarci con un equipaggio verso la metà degli anni ’30. Trump ha ripreso il piano del suo predecessore, anteponendo però l’obiettivo del ritorno sulla Luna. Si era già detto in passato che la strada più breve per arrivare su Marte fosse andare sulla Luna.

Il futuro dell’esplorazione spaziale: Luna o Marte? Se n’è parlato a BergamoScienza con due relatori di primo piano del settore spaziale: Roberto Battiston, presidente dell’ASI, e Franco Orgaro, direttore del centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea in Olanda. Un tema quantomai attuale, alla luce degli indicatori che arrivano dagli Stati Uniti. L’ex presidente USA, Barack Obama, nel 2015 aveva chiesto alla NASA di puntare direttamente alla conquista del Pianeta Rosso, con la prospettiva di arrivarci con un equipaggio verso la metà degli anni ’30. Trump ha ripreso il piano del suo predecessore, anteponendo però l’obiettivo del ritorno sulla Luna. Si era già detto in passato che la strada più breve per arrivare su Marte fosse andare sulla Luna.

“Il nostro satellite naturale, con una gravità pari a 1/6 di quella terrestre e assenza di atmosfera, rende più semplice il lancio dei veicoli spaziali – ha osservato Battiston – Quindi, l’idea di realizzare una base lunare ha una sua ragionevolezza ma ciò richiede lo sviluppo di una catena industriale e tecnologica. Vivere sulla Luna è più complesso, ma certamente la sua vicinanza rappresenta un vantaggio. Auspico che si continui a guardare verso Marte, ma un passo intermedio sulla Luna potrebbe aiutare”.

Secondo Ongaro, Luna e Marte sono i soli due posti dove possiamo andare nel futuro prevedibile. “Stiamo reimparando a fare i nostri passi fuori dall’orbita bassa. L’esplorazione è una sfida globale, alla quale partecipano tutti i Paesi più importanti. L’ESA è protagonista del ritorno sulla Luna. Stiamo producendo il modulo di servizio per la capsula che porterà gli astronauti intorno alla Luna. La missione Orion avverrà tra il 2020 e 2021, con la prospettiva poi di creare una infrastruttura permanente. E’ finito il tempo della corsa allo spazio – ha aggiunto Ongaro – i programmi futuri saranno frutto di sempre più ampia collaborazione”. La missione Exomars sarà propedeutica allo studio del sottosuolo marziano, il passo successivo sarà riportare sulla Terra campioni di Marte con una sonda automatica. Ma andare e tornare sulla Luna richiede tre giorni, su Marte non meno di due anni. Tuttavia, non avrebbe senso tornare sulla Luna, se non fosse un passo verso l’esplorazione di Marte.

“ Si sta discutendo in che modo tornare sulla Luna – ha spiegato Battiston – Una colonia lunare richiede una protezione dalle radiazioni cosmiche efficace. Gli astronauti delle missioni Apollo sono stati esposti per un periodo limitato. Dovremmo costruire ambienti confinati. Viceversa sulla Luna possiamo telecomandare con grande facilità gli strumenti robotici. In questo senso, la tecnologia che ne deriverebbe appare interessante. Potrebbero essere proprio i robot a preparare uno habitat per consentire all’uomo di vivere e lavorare sulla Luna. Su Marte i robot devono essere preprogrammati, ecco perché dobbiamo arrivarci con equipaggi”.

Intanto a Colonia si sta studiando il Moon Village. Ma non è solo questione di tecnologia, contano anche e soprattutto gli aspetti logistici e psicologici. Ongaro ha osservato come un uomo sulla Terra consumi mediamente 25 litri di acqua al giorno, sulla stazione spaziale internazione ne servono 5 al giorno a persona, sulla Luna dobbiamo provvedere a riciclarla integralmente per garantirne il fabbisogno. Abbiamo messo astronauti per 500 giorni in isolamento per studiare anche gli effetti psicologici. Quando siamo sulla Luna vediamo la Terra, da Marte è un puntino lontano. Dobbiamo capire che tipo di equipaggio dobbiamo mettere insieme per affrontare i lunghi viaggi”.

Intanto a Colonia si sta studiando il Moon Village. Ma non è solo questione di tecnologia, contano anche e soprattutto gli aspetti logistici e psicologici. Ongaro ha osservato come un uomo sulla Terra consumi mediamente 25 litri di acqua al giorno, sulla stazione spaziale internazione ne servono 5 al giorno a persona, sulla Luna dobbiamo provvedere a riciclarla integralmente per garantirne il fabbisogno. Abbiamo messo astronauti per 500 giorni in isolamento per studiare anche gli effetti psicologici. Quando siamo sulla Luna vediamo la Terra, da Marte è un puntino lontano. Dobbiamo capire che tipo di equipaggio dobbiamo mettere insieme per affrontare i lunghi viaggi”.

Ci sono poi gli aspetti geopolitici che riguardano anche l’ambiente extraterrestre. Russia e Cina guardano alla Luna anche per estrarre elio-3, combustibile da utilizzare per i futuri reattori nucleari. Battiston ha ricordato che ci sono Paesi che hanno già legiferato allo scopo di stabilire a chi appartengono le risorse di un corpo planetario esterno. Sulla Terra l’Antartide è stato diviso tra una ventina di nazioni. La questione è all’attenzione degli organi politici internazionali. Non dobbiamo avere paura di utilizzo di risorse prelevate da corpi esterni. Prim’ancora di portarle sulla Terra, si tratta di andarle a sfruttare localmente. Gli asteroidi, per esempio, potrebbero essere visti come preziose miniere o addirittura distributori di propellente”. Le idee innovative nello spazio non mancano. Chi ha avuto l’idea di lanciare dalla ISS i cubesat, ha proposto di compattare i rifiuti di bordo per farli bruciare in atmosfera senza sacrificare le navette cargo.

Ongaro ha invitato a rendersi conto che lo Spazio non è un posto dove si facile vivere. “Abbiamo necessità di sviluppare tecnologica estremamente affidabili, sistemi in grado di autoripararsi, dobbiamo alleggerire al massimo ciò che lanciamo. L’innovazione tecnologica spaziale rappresenta lo sviluppo di soluzioni radicalmente diverse, perché devono funzionare affidabilmente e, per esempiom compensare la differenza di temperatura che si crea in un satellite. Ovvio che tutto ciò ha ricadute tecnologiche nella quotidianità”.

C’è poi il ruolo dei privati. Elon Musk si è proposto di essere protagonista dello sbarco dell’uomo su Marte. “Su circa 330 miliardi di dollari del fatturato mondiale dello Spazio, il 70% è legato ad applicazioni commerciali – ha sottolineato Battiston – Si tratta di dare valore economico all’esplorazione spaziale. Questa parte non è più solo legata alla scienza, al sogno e alla geopolitica. Musk e gli altri arrivano per lo più dal mondo dell’informatica, si sono accorti che lo Spazio è una opportunità per mettere in moto un meccanismo commerciale. Ha creato Space X, riuscendo a recuperare il primo stadio di un razzo vettore. Il 12 ottobre, per la prima volta, ha recuperato per la terza volta il primo stadio del Falcon 9. L’approccio di Musk rimette in proporzione il propulsore con ciò che viene lanciato. Si sta creando una new space economy, espressione di una capacità imprenditoriale innovativa che vede protagonisti i privati”.

L’Agenzia Spaziale Europea, con i suoi 22 Stati membri, è un fattore stabilizzante e un partner molto ricercato dagli altri Paesi impegnati nei programmi spaziali – ha concluso Ongaro – L’esplorazione non è più una gara, ma opportunità di espansione del genere umano. La pianificazione dei futuri programmi spaziali parte dalla cooperazione in atto sulla ISS”.

“Nel panorama spaziale ci sono ormai anche Cina e India – ha aggiunto infine Battiston – E’ necessario una multipolarità scientifica e tecnologica, con una governance coordinata e orientata agli obiettivi. Lo sforzo per andare su Marte è almeno dieci volte superiore a quello sostenuto per la ISS (1.000-1.500 miliardi di dollari/euro)”.

da Sorrentino | Ott 7, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Programmi

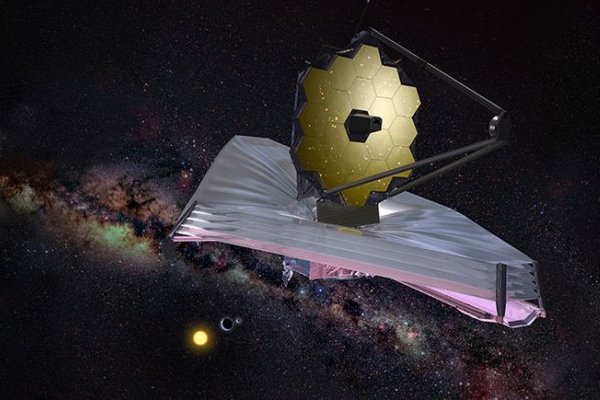

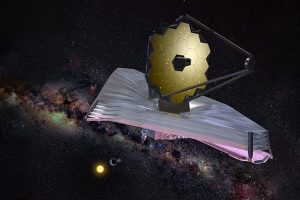

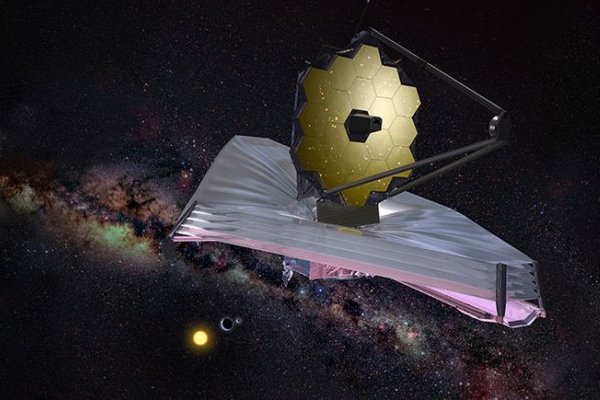

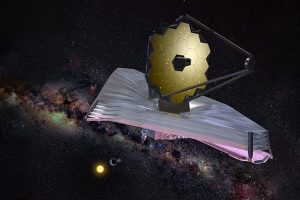

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

A differenza di Hubble, telescopio spaziale ottico e primo osservatorio astronomico posto al di fuori dell’atmosfera terrestre, in orbita da aprile 1990, il Jwst è un telescopio a infrarossi dotato di uno specchio enorme, del diametro di sei metri e mezzo (quello di Hubble è 2,4), formato da 18 specchi ricoperti da un sottilissimo strato d’oro. Sarà la gigantesca superficie riflettente a permettergli di arrivare così lontano nel tempo, a poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, fino a osservare come si sono formate le prime galassie. Rispetto al precedessore, il nuovo osservatorio sarà posizionato nel punto di equilibrio langragiano L2, distante 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Un avamposto privilegiato, ma che non potrà essere oggetto di manutenzione o aggiornamento strumentale, com’è avvenuto per Hubble, raggiunto per quattro volte in orbita terrestre da altrettante missioni dello Space Shuttle.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

da Sorrentino | Ott 3, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Fisica, Primo Piano

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

?

D’altronde, Virgo ha un padre italiano, Adalberto Giazotto, al quale riconosce il merito Federico Ferrini, direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego). Le onde gravitazionali, che possono essere assimilate a quelle generate da un sasso che cade in uno stagno, sono provocate dai fenomeni più violenti dell’universo, come collisioni di buchi neri, esplosioni di supernovae o il Big Bang che ha dato origine all’universo. La scoperta delle onde gravitazionali è stata anche la conferma definitiva della teoria della relatività generale. Viste per la prima volta nel settembre 2015, la loro scoperta è stata annunciata l’11 febbraio 2016.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea con 200 giorni di permanenza a bordo della stazione spaziale internazionale con la missione Futura, e capitano dell’Aeronautica militare, ha ricevuto dall’Università di Pavia la laurea magistrale honoris causa in bioingegneria. Alla cerimonia si è svolta giovedì 9 novembre nell’Aula magna dell’Università, alla presenza del Rettore Fabio Rugge, del professor Giovanni Magenes e del preside della Facoltà di Ingegneria Lalo Magni. Dopo la consegna del diploma e del tocco, Samantha Cristoforetti ha tenuto la lectio doctoralis dal titolo ‘Ricerca biomedica sulla Stazione Spaziale Internazionale. «La missione spaziale condotta dal Capitano Cristoforetti – si legge nel capitolo della motivazione – mostra come la bioingegneria sia una disciplina chiave per la definizione di metodologie e la realizzazione di tecnologie atte alla comprensione di fenomeni pato-fisiologici complessi, e alla valutazione degli effetti di nuove terapie farmacologiche. L’attività svolta in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo». “Il Capitano Samantha Cristoforetti ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche”. Laureata a Monaco in ingegneria meccanica con una specializzazione in propulsione spaziale e strutture leggere, nel corso della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, condotta tra il novembre 2014 e il giugno 2015, Samantha Cristoforetti ha realizzato una serie di esperimenti scientifici tra cui il progetto “NATO” dell’Università di Pavia, dedicato allo studio del deterioramento delle cellule e dei tessuti in ambiente spaziale e coordinato dalla Prof.ssa Livia Visai del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’ateneo pavese.

UN EVENTO STELLARE ALL’ORIGINA DEI FAMOSI LAMPI DI RAGGI GAMMA

UN EVENTO STELLARE ALL’ORIGINA DEI FAMOSI LAMPI DI RAGGI GAMMA La kilonova e la sintesi degli elementi pesanti Circa 130 milioni di anni fa, le due stelle di neutroni, separate solo da circa 300 chilometri, erano nei loro ultimi momenti di orbita l’una attorno all’altra, accumulando velocità mano a mano che la distanza tra loro diminuiva. Mentre le stelle ruotavano sempre più veloci e più vicine, stiravano e distorcevano lo spaziotempo circostante, emettendo una grande quantità energia sotto forma di onde gravitazionali, prima di fondersi l’una nell’altra. Al momento della collisione, gran parte della massa delle due stelle di neutroni si è fusa in un oggetto densissimo, emettendo un lampo di raggi gamma. Le misure iniziali di raggi gamma, combinate con la rivelazione dell’onda gravitazionale, forniscono anche la conferma della teoria della relatività generale di Albert Einstein, secondo cui le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. Ciò che segue la fusione di due stelle di neutroni è una “kilonova”, un fenomeno durante il quale il materiale rilasciato dalla collisione delle stelle di neutroni viene lanciato violentemente lontano nello spazio dando origine a processi di nucleosintesi di elementi pesanti. Le nuove osservazioni basate sulla luce mostrano che in queste collisioni vengono creati elementi pesanti, come il piombo e l’oro, che vengono così successivamente distribuiti in tutto l’universo. Nelle settimane e nei prossimi mesi, i telescopi di tutto il mondo continueranno a osservare l’evoluzione della collisione delle stelle di neutroni e a raccogliere ulteriori prove sulle varie fasi della loro fusione, la sua interazione con l’ambiente circostante e i processi che producono gli elementi più pesanti dell’universo. La sfida della astrofisica di eventi multimessaggeri è appena stata lanciata e gli scienziati italiani sono pronti a raccoglierla.

La kilonova e la sintesi degli elementi pesanti Circa 130 milioni di anni fa, le due stelle di neutroni, separate solo da circa 300 chilometri, erano nei loro ultimi momenti di orbita l’una attorno all’altra, accumulando velocità mano a mano che la distanza tra loro diminuiva. Mentre le stelle ruotavano sempre più veloci e più vicine, stiravano e distorcevano lo spaziotempo circostante, emettendo una grande quantità energia sotto forma di onde gravitazionali, prima di fondersi l’una nell’altra. Al momento della collisione, gran parte della massa delle due stelle di neutroni si è fusa in un oggetto densissimo, emettendo un lampo di raggi gamma. Le misure iniziali di raggi gamma, combinate con la rivelazione dell’onda gravitazionale, forniscono anche la conferma della teoria della relatività generale di Albert Einstein, secondo cui le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. Ciò che segue la fusione di due stelle di neutroni è una “kilonova”, un fenomeno durante il quale il materiale rilasciato dalla collisione delle stelle di neutroni viene lanciato violentemente lontano nello spazio dando origine a processi di nucleosintesi di elementi pesanti. Le nuove osservazioni basate sulla luce mostrano che in queste collisioni vengono creati elementi pesanti, come il piombo e l’oro, che vengono così successivamente distribuiti in tutto l’universo. Nelle settimane e nei prossimi mesi, i telescopi di tutto il mondo continueranno a osservare l’evoluzione della collisione delle stelle di neutroni e a raccogliere ulteriori prove sulle varie fasi della loro fusione, la sua interazione con l’ambiente circostante e i processi che producono gli elementi più pesanti dell’universo. La sfida della astrofisica di eventi multimessaggeri è appena stata lanciata e gli scienziati italiani sono pronti a raccoglierla.

Il futuro dell’esplorazione spaziale: Luna o Marte? Se n’è parlato a BergamoScienza con due relatori di primo piano del settore spaziale: Roberto Battiston, presidente dell’ASI, e Franco Orgaro, direttore del centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea in Olanda. Un tema quantomai attuale, alla luce degli indicatori che arrivano dagli Stati Uniti. L’ex presidente USA, Barack Obama, nel 2015 aveva chiesto alla NASA di puntare direttamente alla conquista del Pianeta Rosso, con la prospettiva di arrivarci con un equipaggio verso la metà degli anni ’30. Trump ha ripreso il piano del suo predecessore, anteponendo però l’obiettivo del ritorno sulla Luna. Si era già detto in passato che la strada più breve per arrivare su Marte fosse andare sulla Luna.

Il futuro dell’esplorazione spaziale: Luna o Marte? Se n’è parlato a BergamoScienza con due relatori di primo piano del settore spaziale: Roberto Battiston, presidente dell’ASI, e Franco Orgaro, direttore del centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea in Olanda. Un tema quantomai attuale, alla luce degli indicatori che arrivano dagli Stati Uniti. L’ex presidente USA, Barack Obama, nel 2015 aveva chiesto alla NASA di puntare direttamente alla conquista del Pianeta Rosso, con la prospettiva di arrivarci con un equipaggio verso la metà degli anni ’30. Trump ha ripreso il piano del suo predecessore, anteponendo però l’obiettivo del ritorno sulla Luna. Si era già detto in passato che la strada più breve per arrivare su Marte fosse andare sulla Luna. Intanto a Colonia si sta studiando il Moon Village. Ma non è solo questione di tecnologia, contano anche e soprattutto gli aspetti logistici e psicologici. Ongaro ha osservato come un uomo sulla Terra consumi mediamente 25 litri di acqua al giorno, sulla stazione spaziale internazione ne servono 5 al giorno a persona, sulla Luna dobbiamo provvedere a riciclarla integralmente per garantirne il fabbisogno. Abbiamo messo astronauti per 500 giorni in isolamento per studiare anche gli effetti psicologici. Quando siamo sulla Luna vediamo la Terra, da Marte è un puntino lontano. Dobbiamo capire che tipo di equipaggio dobbiamo mettere insieme per affrontare i lunghi viaggi”.

Intanto a Colonia si sta studiando il Moon Village. Ma non è solo questione di tecnologia, contano anche e soprattutto gli aspetti logistici e psicologici. Ongaro ha osservato come un uomo sulla Terra consumi mediamente 25 litri di acqua al giorno, sulla stazione spaziale internazione ne servono 5 al giorno a persona, sulla Luna dobbiamo provvedere a riciclarla integralmente per garantirne il fabbisogno. Abbiamo messo astronauti per 500 giorni in isolamento per studiare anche gli effetti psicologici. Quando siamo sulla Luna vediamo la Terra, da Marte è un puntino lontano. Dobbiamo capire che tipo di equipaggio dobbiamo mettere insieme per affrontare i lunghi viaggi”.

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.