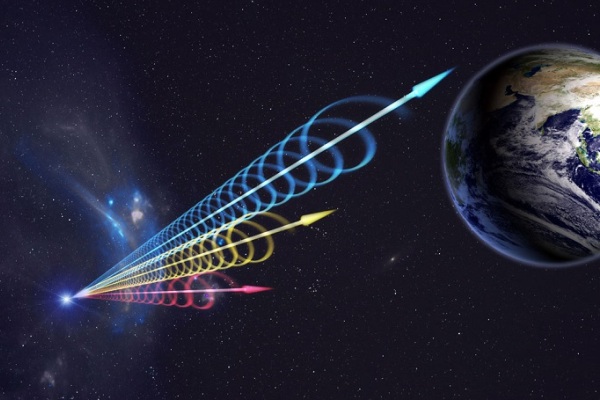

L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha dato notizia di uno studio, eseguito da Peter Williams e Edo Berger dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a proposito di un lampo che nel mese di febbraio 2016 era stato identificato a febbraio scorso come il bagliore successivo all’accensione di un Fast Radio Burst, ma che in realtà sembra essere lo sfarfallìo di un buco nero supermassiccio. Lo studio precedente, pubblicato su Nature, che questo aveva portato all’individuazione precisa della posizione del lampo radio, ha visto protagonisti un gruppo di astronomi; tra essi Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’INAF. Gli FRB, Fast Radio Burst, sono lampi di luce radio della durata di piccole frazioni di secondo. I primi esemplari di questa classe sono stati identificati nel 2007 e da allora la loro origine è rimasta un mistero. La maggior parte degli FRB è stata identificata grazie all’analisi accurata di dati d’archivio, e questo ha reso impossibile un monitoraggio della sorgente successivo all’accensione. Il lampo denominato FRB 150418 è il secondo ad essere stato identificato in tempo reale, e le osservazioni radio pubblicate a febbraio scorso mostravano un afterglow che si affievoliva in seguito al lampo. Il bagliore osservato è stato identificato come proveniente da una galassia a circa 6 miliardi di anni luce dalla Terra.Tra febbraio e marzo di quest’anno, Williams e Berger hanno studiato la galassia ospite utilizzando la rete di radiotelescopi Very Large Array (VLA). Se le osservazioni corrispondessero effettivamente a un afterglow, la sua luminosità si sarebbe dovuta spegnere completamente. Ciò che hanno trovato i due ricercatori, invece, è una sorgente radio persistente, la cui intensità varia in modo casuale, raggiungendo livelli che potrebbero corrispondere al segnale identificato come afterglow. La sorgente identificata da Williams e Berger è una galassia attiva, alimentata da un buco nero supermassiccio collocato al suo centro. Tale oggetto emette getti verso l’esterno, garantendo una luminosità radio variabile, ma continua. Le variazioni osservate da Terra potrebbero essere dovute a un processo chiamato “scintillazione”, ovvero una variabilità fittizia introdotta dalla presenza di gas interstellare che fa aumentare e diminuire l’intensità luminosa di una sorgente proprio come l’atmosfera terrestre fa apparire tremolante la luce delle stelle. Inoltre, trattandosi di un nucleo galattico attivo, potremmo osservare una sorgente intrinsecamente variabile.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha dato notizia di uno studio, eseguito da Peter Williams e Edo Berger dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a proposito di un lampo che nel mese di febbraio 2016 era stato identificato a febbraio scorso come il bagliore successivo all’accensione di un Fast Radio Burst, ma che in realtà sembra essere lo sfarfallìo di un buco nero supermassiccio. Lo studio precedente, pubblicato su Nature, che questo aveva portato all’individuazione precisa della posizione del lampo radio, ha visto protagonisti un gruppo di astronomi; tra essi Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’INAF. Gli FRB, Fast Radio Burst, sono lampi di luce radio della durata di piccole frazioni di secondo. I primi esemplari di questa classe sono stati identificati nel 2007 e da allora la loro origine è rimasta un mistero. La maggior parte degli FRB è stata identificata grazie all’analisi accurata di dati d’archivio, e questo ha reso impossibile un monitoraggio della sorgente successivo all’accensione. Il lampo denominato FRB 150418 è il secondo ad essere stato identificato in tempo reale, e le osservazioni radio pubblicate a febbraio scorso mostravano un afterglow che si affievoliva in seguito al lampo. Il bagliore osservato è stato identificato come proveniente da una galassia a circa 6 miliardi di anni luce dalla Terra.Tra febbraio e marzo di quest’anno, Williams e Berger hanno studiato la galassia ospite utilizzando la rete di radiotelescopi Very Large Array (VLA). Se le osservazioni corrispondessero effettivamente a un afterglow, la sua luminosità si sarebbe dovuta spegnere completamente. Ciò che hanno trovato i due ricercatori, invece, è una sorgente radio persistente, la cui intensità varia in modo casuale, raggiungendo livelli che potrebbero corrispondere al segnale identificato come afterglow. La sorgente identificata da Williams e Berger è una galassia attiva, alimentata da un buco nero supermassiccio collocato al suo centro. Tale oggetto emette getti verso l’esterno, garantendo una luminosità radio variabile, ma continua. Le variazioni osservate da Terra potrebbero essere dovute a un processo chiamato “scintillazione”, ovvero una variabilità fittizia introdotta dalla presenza di gas interstellare che fa aumentare e diminuire l’intensità luminosa di una sorgente proprio come l’atmosfera terrestre fa apparire tremolante la luce delle stelle. Inoltre, trattandosi di un nucleo galattico attivo, potremmo osservare una sorgente intrinsecamente variabile.

Se quindi da un lato l’associazione diretta con il lampo radio non sembra essere più certa, dall’altro i ricercatori sottolineano l’importanza di future campagne osservative. Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, co-autrice dello studio apparso su Nature un paio di mesi fa riguardante FRB 150418, ritiene che i risultati osservativi pubblicati da Williams e Berger sono senz’altro interessanti. Nel contempo, il suo team sta terminando l’analisi di una serie di ulteriori dati acquisiti negli ultimi mesi. Presto anche il Sardinia Radio Telescope sarà equipaggiato con strumenti adeguati alla scoperta di FRB in tempo reale per potere contribuire ulteriormente alla risoluzione di questo affascinante mistero.

Se quindi da un lato l’associazione diretta con il lampo radio non sembra essere più certa, dall’altro i ricercatori sottolineano l’importanza di future campagne osservative. Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, co-autrice dello studio apparso su Nature un paio di mesi fa riguardante FRB 150418, ritiene che i risultati osservativi pubblicati da Williams e Berger sono senz’altro interessanti. Nel contempo, il suo team sta terminando l’analisi di una serie di ulteriori dati acquisiti negli ultimi mesi. Presto anche il Sardinia Radio Telescope sarà equipaggiato con strumenti adeguati alla scoperta di FRB in tempo reale per potere contribuire ulteriormente alla risoluzione di questo affascinante mistero.