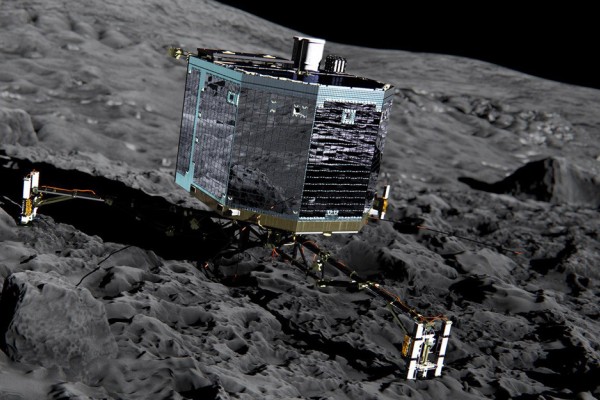

Momento storico nella storia dell’esplorazione spaziale. Alle 17:03 del 12 novembre 2014 dal centro Esa Esoc di Darmstadt è arrivata la conferma dell’avvenuto accometaggio del lander Philae. Dieci anni, otto mesi e 10 giorni dopo la partenza a bordo del vettore Ariane 5 da Kourou nella Guiana Francese, la sonda Rosetta è giunta al culmine della sua straordinaria missione. E’ toccato all’italiano Andrea Annovazzi annunciare ufficialmente l’ancoraggio del lander sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko. Un successo pieno e inconfutabile dell’Europa Spaziale. Una operazione mai tentata prima di meccanica del volo spaziale, che comportava grandi rischi, primo fra tutti la possibilità che Philae potesse rimbalzare una volta toccato il nucleo della cometa. La discesa durata sette ore si è svolta secondo i canoni prefissati, come ha confermato Paolo Ferri direttore delle operazioni interplanetarie al centro Esoc, e gli arpioni hanno funzionato perfettamente fissando le tre gambe del lander alla superficie.

Momento storico nella storia dell’esplorazione spaziale. Alle 17:03 del 12 novembre 2014 dal centro Esa Esoc di Darmstadt è arrivata la conferma dell’avvenuto accometaggio del lander Philae. Dieci anni, otto mesi e 10 giorni dopo la partenza a bordo del vettore Ariane 5 da Kourou nella Guiana Francese, la sonda Rosetta è giunta al culmine della sua straordinaria missione. E’ toccato all’italiano Andrea Annovazzi annunciare ufficialmente l’ancoraggio del lander sulla superficie della cometa 67P/Churyumov Gerasimenko. Un successo pieno e inconfutabile dell’Europa Spaziale. Una operazione mai tentata prima di meccanica del volo spaziale, che comportava grandi rischi, primo fra tutti la possibilità che Philae potesse rimbalzare una volta toccato il nucleo della cometa. La discesa durata sette ore si è svolta secondo i canoni prefissati, come ha confermato Paolo Ferri direttore delle operazioni interplanetarie al centro Esoc, e gli arpioni hanno funzionato perfettamente fissando le tre gambe del lander alla superficie.

Il programma di accometaggio del lander Philae è avvenuto mentre la sonda Rosetta e la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko viaggiavano a una velocità, relativa al Sole, di circa 18 km al secondo. Rosetta è la prima sonda europea ad aver sorvolato un asteroide e oltrepassato la fascia degli asteroidi. E’ anche la prima volta di una missione alimentata da pannelli solari, per una lunghezza lineare di 28 metri, che opera a una distanza siderale, a 511 milioni di km dalla Terra.

Rosetta, prima sonda progettata contemporaneamente per orbitare e atterrare su una cometa, è la terza missione cornerstone dell’Agenzia Spaziale Europea nell’ambito del programma a lungo termine Horizon 2000. Il lancio era inizialmente previsto per Gennaio 2003 a bordo di un razzo Ariane-5. In quella prima fase, la sonda aveva come target la Cometa Wirtanen, e l’incontro era stato pianificato per il 2011. A causa del malfunzionamento del Volo 157 dell’Ariane a Dicembre 2002, ESA e Arianespace decisero di posticipare il lancio al 2 marzo 2004. Rosetta ha dovuto cambiare l’obiettivo dalla cometa Wirtanen alla 67P/Churyumov Gerasimenko, rivelatasi diversa dalle attese degli astrofisici, come ha spiegato Barbara Negri, responsabile Unità esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’ASI. Il nome Rosetta viene dalla famosa Stele egizia che circa 200 anni fa permise agli studiosi di decifrare i geroglifici. In egual modo, gli scienziati sperano di scoprire i misteri ancora insoluti sulle origini del Sistema Solare.

Rosetta, concepita vent’anni fa, è stata progettata e programmata per essere ibernata e potersi risvegliare automaticamente, ha sfruttato una serie di fiondate gravitazionali planetarie e ha incontrato altri oggetti celesti durante il lungo viaggio di avvicinamento al rendez-vous con la cometa. Sull’orbiter ci sono undici strumenti, tre dei quali progettati e costruiti in Italia. Rilevante il coinvolgimento degli scienziati, dei tecnici e dell’industria spaziale italiani.

Dei dieci strumenti di Philae, un ruolo fondamentale è quello del driller, un trapano ingegnoso per penetrare la superficie della cometa ed effettuare l’analisi chimica e geomorfologica della cometa. La trivella che perforerà il ghiaccio cometario è stata costruita a Milano dalla Selex ES, il cui progetto è guidato dalla prof.ssa Amalia Ercoli Finzi del Politecnico di Milano. Lo spettrometro Virtis, che permette di ottenere immagini dall’UV all’infrarosso termico, è lo strumento realizzato dall’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma, guidato da Fabrizio Capaccioni. Alla progettazione dello strumento Virtis è legato il ricordo di Angioletta Coradini, direttrice dell’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica dal 2001 al 2010, prematuramente scomparsa nel 2011, la quale ha avuto un ruolo primario nella fase di programmazione e sviluppo dell’ambiziosa missione ed è stata tra coloro che hanno creduto di poter centrare l’obiettivo così lontano. Restando in famiglia, si gode il successo anche Marcello Coradini, considerato uno dei padri fondatori della Planetologia Italiana ed Europea. Il sistema di camere per immagini denominato «Osiris» è stato messo a punto dai ricercatori del Centro di Studi e attività spaziali (Cisas) dell’Università di Padova, guidati da Cesare Barbieri. Giada, strumento in grado di analizzare le polveri e piccoli grani di materiale presente nella chioma della cometa misurandone le proprietà fisiche e dinamiche, è stato realizzato a Napoli dal team di Alessandra Rotundi, direttrice del dipartimento di Scienze applicate dell’Università Partenope. Tra i quattro componenti di “interdisciplinary scientist” che coordinano le attività scientifiche della missione Rosetta c’è Marco Fulle, astrofisico dell’Inaf-Osservatorio astronomico di Trieste.