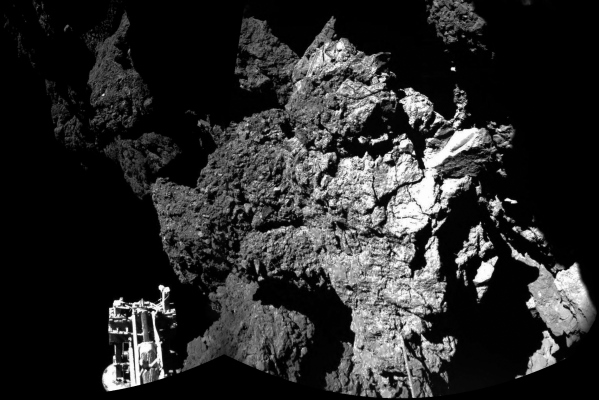

La missione Rosetta ha portato a termine la fase più difficile e il lander Philae è sul nucleo della cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko. Ci è arrivato non senza qualche leggero rimbalzo, come ha spiegato Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia spaziale italiana, presente al centro di controllo dell’Agenzia spaziale europea a Darmstadt in Germania. Confermato l’orario del primo contatto con la superficie della cometa, alle 16:33 (ora italiana), la cui conferma è arrivata mezz’ora dopo corrispondente al tempo necessario affinché il segnale radio raggiunga la Terra. I responsabili del controllo di missione hanno stabilito successivamente che Philae si sarebbe risollevato fino a 450 metri ricadendo sempre in modo soffice dopo quasi due ore, alle 18:26, a una distanza di 112 metri dal punto della toccata precedente. Un secondo rimbalzo fino a un’altezza di tre metri ha portato il lander nel punto definitivo di accometaggio, otto metri più avanti, alle 18:33. Il lander si trova a una distanza di 120 metri dal punto stabilito, in una posizione non esattamente ideale (probabilmente un avvallamento), ma quel che più conta tutto funziona bene e l’antenna rivolta verso l’alto trasmette perfettamente verso la sonda madre Rosetta, che a sua volta invia i dati verso il centro di controllo a Darmstadt. Tecnici e scienziati si sono preoccupati subito di verificare come sono esposti i pannelli solari, anche per una valutazione della durata delle batterie che hanno un’autonomia di 60 ore. L’assetto non è del tutto chiaro e le tre gambe del lander non sono ancorate probabilmente come si prevedeva, ma tutto lascia propendere per una certa stabilità, per cui si è deciso di dare il via alla trivellazione del suolo cometario. Il lavoro del driller, progettato e sviluppato in Italia, rappresenta la fase operativa più importante una volta completata l’attracco di Philae. Il sistema di acquisizione e distribuzione dei campioni (Sd2), realizzato da Selex Es sotto la responsabilità scientifica di Amalia Ercoli Finzi del Politecnico di Milano, è lo stesso che sarà adottato dalla missione Exomars sul Pianeta Rosso. Il trapano perforerà delicatamente la superficie fino a una profondità di 20 centimetri, raccoglierà i campioni e li posizionerà nei piccoli forni al cui interno saranno riscaldati per analizzarne la composizione.

La missione Rosetta ha portato a termine la fase più difficile e il lander Philae è sul nucleo della cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko. Ci è arrivato non senza qualche leggero rimbalzo, come ha spiegato Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell’Agenzia spaziale italiana, presente al centro di controllo dell’Agenzia spaziale europea a Darmstadt in Germania. Confermato l’orario del primo contatto con la superficie della cometa, alle 16:33 (ora italiana), la cui conferma è arrivata mezz’ora dopo corrispondente al tempo necessario affinché il segnale radio raggiunga la Terra. I responsabili del controllo di missione hanno stabilito successivamente che Philae si sarebbe risollevato fino a 450 metri ricadendo sempre in modo soffice dopo quasi due ore, alle 18:26, a una distanza di 112 metri dal punto della toccata precedente. Un secondo rimbalzo fino a un’altezza di tre metri ha portato il lander nel punto definitivo di accometaggio, otto metri più avanti, alle 18:33. Il lander si trova a una distanza di 120 metri dal punto stabilito, in una posizione non esattamente ideale (probabilmente un avvallamento), ma quel che più conta tutto funziona bene e l’antenna rivolta verso l’alto trasmette perfettamente verso la sonda madre Rosetta, che a sua volta invia i dati verso il centro di controllo a Darmstadt. Tecnici e scienziati si sono preoccupati subito di verificare come sono esposti i pannelli solari, anche per una valutazione della durata delle batterie che hanno un’autonomia di 60 ore. L’assetto non è del tutto chiaro e le tre gambe del lander non sono ancorate probabilmente come si prevedeva, ma tutto lascia propendere per una certa stabilità, per cui si è deciso di dare il via alla trivellazione del suolo cometario. Il lavoro del driller, progettato e sviluppato in Italia, rappresenta la fase operativa più importante una volta completata l’attracco di Philae. Il sistema di acquisizione e distribuzione dei campioni (Sd2), realizzato da Selex Es sotto la responsabilità scientifica di Amalia Ercoli Finzi del Politecnico di Milano, è lo stesso che sarà adottato dalla missione Exomars sul Pianeta Rosso. Il trapano perforerà delicatamente la superficie fino a una profondità di 20 centimetri, raccoglierà i campioni e li posizionerà nei piccoli forni al cui interno saranno riscaldati per analizzarne la composizione.

335 6087438

info@orbiter.it