da Sorrentino | Giu 17, 2019 | Attualità, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

66 artisti legati a generi ed espressioni diversi riempiono gli spazi della Galleria d’arte contemporanea Colossi di Brescia per raccontare ciò che la Luna rappresentò mezzo secolo fa. Suggestioni ed emozioni, suscitate dallo sbarco sulla superficie del nostro satellite naturale, sono stati interpretati attraverso opere pittoriche, sculture e installazioni. “Quante storie sulla luna… 1969-2019” è il titolo della mostra che si distingue nella miriade di iniziative legate alla missione Apollo 11, sia per originalità che ricercatezza. Quella conquista richiese il concorso di 350mila persone che, a vario titolo, contribuirono alla felice riuscita. Novecento milioni di spettatori, su 3,6 miliardi di abitanti della Terra, poterono assistere ai primi passi dell’uomo sulla Luna, un composto di immagini in bianco e nero, neppure nitide, comunque tali da rompere le certezze e convincere che una nuova era stava iniziando. Un privilegio riservato a un quarto dell’umanità, con il villaggio globale della comunicazione e dell’immagine ancora di là da venire, ma un riverbero di emozioni che abbracciò l’intero pianeta, avvolgendo le coscienze e lasciando in giro anche qualche incredulo e negazionista. L’umanità, che nei millenni si era rivolta alla Luna scandendo i tempi della vita con le sue fasi, dopo aver trovato ispirazione poetica, se ne era appropriata. E mentre ci si prepara a riconquistarla, con l’obiettivo di installarvi un avamposto e permanerci facendone un trampolino per Marte, l’altro ambito compagno celeste, l’arte moderna trova ancora motivo per rappresentarla, raccontando la prima, storica volta in cui il piede dell’uomo impresse la sua orma nella polverosa superficie selenita. Ecco perché nel centralissimo cuore della città Leonessa le mostra della galleria Colossi è imperdibile nella sua variegata proposta e quintessenza. La mostra , collettiva celebrativa della ricorrenza dei cinquant’anni trascorsi dalla storica

66 artisti legati a generi ed espressioni diversi riempiono gli spazi della Galleria d’arte contemporanea Colossi di Brescia per raccontare ciò che la Luna rappresentò mezzo secolo fa. Suggestioni ed emozioni, suscitate dallo sbarco sulla superficie del nostro satellite naturale, sono stati interpretati attraverso opere pittoriche, sculture e installazioni. “Quante storie sulla luna… 1969-2019” è il titolo della mostra che si distingue nella miriade di iniziative legate alla missione Apollo 11, sia per originalità che ricercatezza. Quella conquista richiese il concorso di 350mila persone che, a vario titolo, contribuirono alla felice riuscita. Novecento milioni di spettatori, su 3,6 miliardi di abitanti della Terra, poterono assistere ai primi passi dell’uomo sulla Luna, un composto di immagini in bianco e nero, neppure nitide, comunque tali da rompere le certezze e convincere che una nuova era stava iniziando. Un privilegio riservato a un quarto dell’umanità, con il villaggio globale della comunicazione e dell’immagine ancora di là da venire, ma un riverbero di emozioni che abbracciò l’intero pianeta, avvolgendo le coscienze e lasciando in giro anche qualche incredulo e negazionista. L’umanità, che nei millenni si era rivolta alla Luna scandendo i tempi della vita con le sue fasi, dopo aver trovato ispirazione poetica, se ne era appropriata. E mentre ci si prepara a riconquistarla, con l’obiettivo di installarvi un avamposto e permanerci facendone un trampolino per Marte, l’altro ambito compagno celeste, l’arte moderna trova ancora motivo per rappresentarla, raccontando la prima, storica volta in cui il piede dell’uomo impresse la sua orma nella polverosa superficie selenita. Ecco perché nel centralissimo cuore della città Leonessa le mostra della galleria Colossi è imperdibile nella sua variegata proposta e quintessenza. La mostra , collettiva celebrativa della ricorrenza dei cinquant’anni trascorsi dalla storica

impresa dell’allunaggio, è visitabile fino a sabato 20 luglio.

da Sorrentino | Giu 12, 2019 | Missioni, Primo Piano

In pieno svolgimento al largo della Florida la 23esima missione di ricerca subacquea NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations), condotta da un equipaggio di quattro donne e due sub professionisti e che vede al comando l’astronauta italiana dell’Esa e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, Samantha Cristoforetti. Designata dalla NASA, AstroSamantha si cimenta nella stessa esperienza effettuata nel 2015 da Luca Parmitano, anch’egli in veste di comandante nella stazione subacquea nella missione Neemo 20. Iniziata il 10 giugno, la missione Neemo 23 è destinata a durare 10 giorni. Lo habitat, gestito dalla Florida International University, è collocato a 19 metri di profondità e a circa 6 km dalle coste di Key Largo, nel Florida Keys National Marine Sanctuary.

In pieno svolgimento al largo della Florida la 23esima missione di ricerca subacquea NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations), condotta da un equipaggio di quattro donne e due sub professionisti e che vede al comando l’astronauta italiana dell’Esa e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, Samantha Cristoforetti. Designata dalla NASA, AstroSamantha si cimenta nella stessa esperienza effettuata nel 2015 da Luca Parmitano, anch’egli in veste di comandante nella stazione subacquea nella missione Neemo 20. Iniziata il 10 giugno, la missione Neemo 23 è destinata a durare 10 giorni. Lo habitat, gestito dalla Florida International University, è collocato a 19 metri di profondità e a circa 6 km dalle coste di Key Largo, nel Florida Keys National Marine Sanctuary.

Samantha Cristoforetti comanda l’equipaggio composto dall’astronauta in addestramento della NASA Jessica Watkins, dalla ricercatrice e biologa marina Shirley Pomponi e Csilla Ari D’Agostino, assistente della University of South Florida, assistito da due sub professionisti. Scopo della missione, addestrare in un ambiente ostile ed estremo, analogo per condizioni di vita a quello spaziale, gli astronauti destinati a future operazioni di esplorazione spaziale come potrebbe essere quelle che hanno come scenario Luna, Marte o un asteroide. L’ambiente marino permette di simulare le condizioni di vita a bordo di un’astronave, che presenta spazi ridotti e isolamento estremo per lunghi periodi.

da Sorrentino | Giu 12, 2019 | Missioni, Primo Piano, Trasferimento Tecnologico

Un nuovo importante contributo alla sperimentazione di tecnologie avanzate in ambiente remoto è stato portato da un team italiano nel corso della missione Crew 212, che si è svolta dal 3 al 19 maggio alla Mars Research Desert Station (MRDS) nel deserto dello Utah, gestita da Mars Society. Protagonisti due ingegneri aerospaziali: il 27enne catanese Paolo Guardabasso, con master in space exploration, e il 30enne Vittorio Netti, barese ma residente a Venezia, attualmente impegnato in un master a Houston in space architecture, entrambi legati ai programmi di Mars Planet, la sezione italiana di Mars Society. La loro missione è consistita nell’impiego di droni sviluppati per l’esplorazione in ambiente marziano: due ad ala fissa, uno dei quali VTOL, e un quadricottero. Sono state svolte otto sessioni di volo con i tre diversi tipi di drone, tutti progettati e realizzati in Veneto insieme a un gruppo di aziende locali (Neutech e Airvision), con sede in provincia di Treviso, e in collaborazione con IUAV – Istituto Universitario Architettura di Venezia. Nel corso della missione è stata eseguita la mappatura di 12 ettari di territorio e sono state scattate 400 immagini da una quota di 100 metri con i drone ad ala fissa. Il quadricottero è stato usato per ispezionare l’esterno della base e testarne l’impiego simulando un’operazione di ricerca e soccorso per il ritrovamento di una componente l’equipaggio dispersa. L’esperienza maturata nelle due settimane di permanenza alla MRDS continuerà attraverso una collaborazione di tipo progettuale e sperimentale con Mars Planet nel settore dei droni. Paolo Guardabasso e Vittorio Netti sono stati selezionati per la missione Amadee 20, che sarà organizzata e ospitata dall’Agenzia Spaziale Israeliana dal 15 ottobre al 14 novembre 2019 presso il D Mars nel deserto Ramon. In quella occasione è previsto l’impiego di un drone Vtol che sarà presentato in una versione avanzata alimentato da pannelli solari, anziché a batteria come quello usato nel deserto dello Utah.

Un nuovo importante contributo alla sperimentazione di tecnologie avanzate in ambiente remoto è stato portato da un team italiano nel corso della missione Crew 212, che si è svolta dal 3 al 19 maggio alla Mars Research Desert Station (MRDS) nel deserto dello Utah, gestita da Mars Society. Protagonisti due ingegneri aerospaziali: il 27enne catanese Paolo Guardabasso, con master in space exploration, e il 30enne Vittorio Netti, barese ma residente a Venezia, attualmente impegnato in un master a Houston in space architecture, entrambi legati ai programmi di Mars Planet, la sezione italiana di Mars Society. La loro missione è consistita nell’impiego di droni sviluppati per l’esplorazione in ambiente marziano: due ad ala fissa, uno dei quali VTOL, e un quadricottero. Sono state svolte otto sessioni di volo con i tre diversi tipi di drone, tutti progettati e realizzati in Veneto insieme a un gruppo di aziende locali (Neutech e Airvision), con sede in provincia di Treviso, e in collaborazione con IUAV – Istituto Universitario Architettura di Venezia. Nel corso della missione è stata eseguita la mappatura di 12 ettari di territorio e sono state scattate 400 immagini da una quota di 100 metri con i drone ad ala fissa. Il quadricottero è stato usato per ispezionare l’esterno della base e testarne l’impiego simulando un’operazione di ricerca e soccorso per il ritrovamento di una componente l’equipaggio dispersa. L’esperienza maturata nelle due settimane di permanenza alla MRDS continuerà attraverso una collaborazione di tipo progettuale e sperimentale con Mars Planet nel settore dei droni. Paolo Guardabasso e Vittorio Netti sono stati selezionati per la missione Amadee 20, che sarà organizzata e ospitata dall’Agenzia Spaziale Israeliana dal 15 ottobre al 14 novembre 2019 presso il D Mars nel deserto Ramon. In quella occasione è previsto l’impiego di un drone Vtol che sarà presentato in una versione avanzata alimentato da pannelli solari, anziché a batteria come quello usato nel deserto dello Utah.

da Sorrentino | Mag 30, 2019 | Eventi, Missioni, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

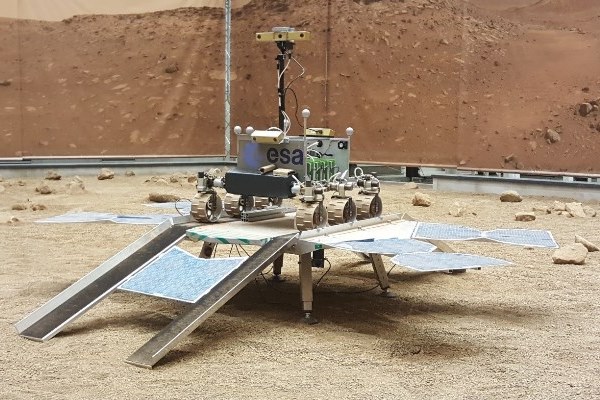

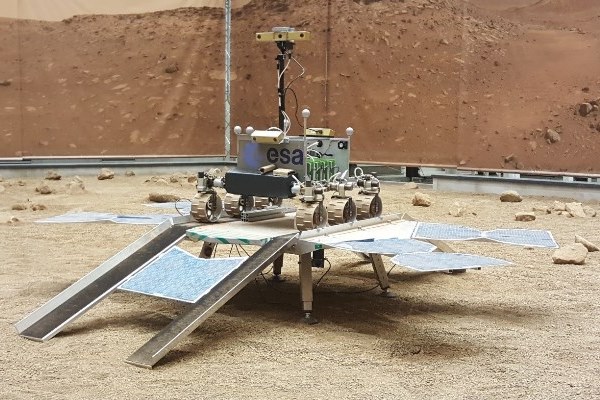

Inaugurato a Torino, all’interno di ALTEC, il Rover Operation Control Center, il centro di controllo della missione ExoMars 2020 che coordinerà e monitorerà le operazioni del Rover. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle agenzie spaziali Italiana e Europea e di Thales Alenia Space. Intitolato a Rosalind Franklin, la scienziata che contribuì alla scoperta della struttura a doppia elica del dna, il rover Exomars si muoverà sulla superficie di Marte alla ricerca di tracce di vita, cercando di rispondere a domande che da tempo affascinano l’umanità. Il Rover preleverà campioni di suolo marziano con una trivella, costruito e realizzato da Leonardo, e li analizzerà grazie al proprio avanzato Laboratorio Analitico (ALD) realizzato da Thales Alenia Space. ExoMars sarà la prima missione caratterizzata da capacità di movimento sulla la superficie e di analisi in profondità del suolo marziano. I comandi saranno inviati al Rover tramite il Trace Gas Orbiter (TGO), lanciato nella missione ExoMars 2016 e attualmente in orbita intorno a Marte. La rete delle comunicazioni sarà gestita dall’ European Space Operations Centre (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, in Germania.

Inaugurato a Torino, all’interno di ALTEC, il Rover Operation Control Center, il centro di controllo della missione ExoMars 2020 che coordinerà e monitorerà le operazioni del Rover. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle agenzie spaziali Italiana e Europea e di Thales Alenia Space. Intitolato a Rosalind Franklin, la scienziata che contribuì alla scoperta della struttura a doppia elica del dna, il rover Exomars si muoverà sulla superficie di Marte alla ricerca di tracce di vita, cercando di rispondere a domande che da tempo affascinano l’umanità. Il Rover preleverà campioni di suolo marziano con una trivella, costruito e realizzato da Leonardo, e li analizzerà grazie al proprio avanzato Laboratorio Analitico (ALD) realizzato da Thales Alenia Space. ExoMars sarà la prima missione caratterizzata da capacità di movimento sulla la superficie e di analisi in profondità del suolo marziano. I comandi saranno inviati al Rover tramite il Trace Gas Orbiter (TGO), lanciato nella missione ExoMars 2016 e attualmente in orbita intorno a Marte. La rete delle comunicazioni sarà gestita dall’ European Space Operations Centre (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, in Germania.

Guidata dall’ESA insieme all’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), la missione ExoMars 2020 porterà il rover europeo e una piattaforma russa sulla superficie di Marte. Il veicolo sarà lanciato da un razzo Proton nel mese di luglio 2020, quando contestualmente diventerà operativo il centro di controllo della missione presso Altec, e arriverà su Marte il 19 Marzo 2021, dopo un lungo viaggio.

“Questo è un luogo strategico sulla Terra, dal quale ascolteremo gli strumenti del Rover, vedremo ciò che Lei, Rosalind, vede e invieremo comandi per cercare tracce evidenti di vita sopra e sotto la superficie – ha affermato Jan Wörner , Direttore Generale di ESA”.

“Nello studio e nell’esplorazione di Marte l’Italia, attraverso l’ASI, ha una consolidata esperienza grazie alla partecipazione – ricorda Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – alle maggiori missioni internazionali destinate alla scoperta del Pianeta Rosso. La missione di ExoMars è il compendio della capacità tecnologica italiana messa in campo in questi anni e, che oggi nell’avvio ufficiale dei lavori del centro di controllo missione di Altec, ha l’espressione più ampia nel mostrare le competenze della comunità scientifica e della nostra industria spaziale. Attraverso il ROCC l’Europa avrà una grande opportunità di gestire le attività del Rover su Marte per pianificare e verificare gli spostamenti sulla superficie marziana, alla ricerca delle zone più idonee per gli obiettivi della missione: cercare tracce riconducibili a forme di vita passata e/o presente. Questo ci permetterà di giungere alla identificazione e diffusione di informazioni fondamentali per una più completa conoscenza del pianeta. Il ROCC sarà, quindi, fondamentale per il successo del Rover di ExoMars 2020 e per ASI, questo, sarà il primo passo per candidare la struttura verso prossime missioni per lo studio di Marte ma anche di altri corpi celesti”. Donato Amoroso, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space in Italia, si è detto orgoglioso del ruolo in primo piano in questo ambizioso programma europeo per lo studio del Pianeta Rosso, come pure Vincenzo Giorgio, Amministratore Delegato di ALTEC, struttura logistica all’avanguardia dell’esplorazione robotica europea che ha contribuito alla realizzazione del Rover Operations Control Center.

Il Rover Operations Control Center è composto da differenti sistemi e strutture. Tra queste figurano la Operations room, dove tutte le operazioni del Rover vengono pianificate, gestite ed eseguite insieme ai team scientifici, e il MarsTerrain Simulator (MTS), dove viene simulato il terreno marziano (dal punto di vista morfologico e mineralogico) a supporto dell’attività operativa quotidiana, dei test funzionali del Rover Ground Test Model (GTM) e per riprodurre le contingenze che il Rover si trova ad affrontare sulla superficie marziana. in funzione anche un sistema per riprodurre e testare le operazioni di trapanatura e simulare la variazione di luce marziana.

Exomars 2020: il punto sulla preparazione della missione

La missione ExoMars 2020 si trova in una fase avanzata. Dopo aver integrato e testato con successo il Laboratorio Analtico (ALD), cuore del Rover, nel suo sito di Torino, in Italia, Thales Alenia Space prosegue con le attività di integrazione del Modulo Test del Rover di Terra, un simulatore completo equipaggiato con una copia del modulo ALD, che verrà utilizzato per testare tutte le attività di esplorazione e di ricerca scientifica comandate dal Rover.

Thales Alenia Space sta inoltre sviluppando il software di controllo della missione e completerà l’integrazione e il test del Modulo di Discesa (fornito da Lavochkin) compreso la sua unione al Modulo Carrier (fornito da OHB). I due elementi integrati verranno trasferiti a luglio nel sito Thales Alenia Space a Cannes, dove verrà effettuato il test ambientale. Prima di lasciare il sito Thales Alenia Space a Cannes, il Rover Rosalind Franklin, verrà installato sulla Piattaforma di Lancio Kazachok e il modulo Carrier e insieme formeranno il veicolo spaziale finale che volerà a luglio 2020 da Baikonur, in Kazakhstan, verso Marte.

da Sorrentino | Mag 20, 2019 | Lanci, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

Il razzo vettore Falcon 9 di SpaceX, con a bordo i primi 60 satelliti della costellazione Starlink, ideata da Elon Musk per offrire servizi di comunicazione internet ad alta velocità su banda larga in orbita bassa, effettuerà un terzo tentativo di lancio giovedì 23 maggio partendo da Cape Canaveral. A un primo rinvio del lift-off, causa forte vento in quota mercoledì 15 maggio, ne era seguito un secondo imposto dalla necessità di aggiornare il software che gestisce le operazioni di rilascio del carico utile. Il gruppo di 60 satelliti, ciascuno del peso di 227 kg e a forma di pannelli piatti dotati di antenne ad alta potenza di trasmissione, verrà trasferiti alla quota di 440 km, da dove, spinti da piccoli propulsori ionici, raggiungeranno la quota operativa di 550 km. Il rilascio dei satelliti avverrà mettendo in rotazione lo stadio in cui sono stati collocati, sfruttando l’effetto inerzia e rinunciando ad attuatori.

Il razzo vettore Falcon 9 di SpaceX, con a bordo i primi 60 satelliti della costellazione Starlink, ideata da Elon Musk per offrire servizi di comunicazione internet ad alta velocità su banda larga in orbita bassa, effettuerà un terzo tentativo di lancio giovedì 23 maggio partendo da Cape Canaveral. A un primo rinvio del lift-off, causa forte vento in quota mercoledì 15 maggio, ne era seguito un secondo imposto dalla necessità di aggiornare il software che gestisce le operazioni di rilascio del carico utile. Il gruppo di 60 satelliti, ciascuno del peso di 227 kg e a forma di pannelli piatti dotati di antenne ad alta potenza di trasmissione, verrà trasferiti alla quota di 440 km, da dove, spinti da piccoli propulsori ionici, raggiungeranno la quota operativa di 550 km. Il rilascio dei satelliti avverrà mettendo in rotazione lo stadio in cui sono stati collocati, sfruttando l’effetto inerzia e rinunciando ad attuatori.

La costellazione Starlink opererà su tre livelli orbitali. I primi 1.600 satelliti saranno collocati sull’orbita di 550 chilometri, il secondo gruppo di 2.800 a 1.150 chilometri e ben 7.500 satelliti saranno distribuiti a un’altezza di 340 chilometri. Un progetto articolato e complesso, da completare nell’arco di un decennio, per un costo di 10 miliardi di dollari.

La capacità operativa sarà raggiunta dopo il lancio del 400esimo satellite e permetterà di iniziare la vendita dei relativi servizi, garantiti da una rete di stazioni terrestri integrata dalle connessioni laser tra gli stessi satelliti.

66 artisti legati a generi ed espressioni diversi riempiono gli spazi della Galleria d’arte contemporanea Colossi di Brescia per raccontare ciò che la Luna rappresentò mezzo secolo fa. Suggestioni ed emozioni, suscitate dallo sbarco sulla superficie del nostro satellite naturale, sono stati interpretati attraverso opere pittoriche, sculture e installazioni. “Quante storie sulla luna… 1969-2019” è il titolo della mostra che si distingue nella miriade di iniziative legate alla missione Apollo 11, sia per originalità che ricercatezza. Quella conquista richiese il concorso di 350mila persone che, a vario titolo, contribuirono alla felice riuscita. Novecento milioni di spettatori, su 3,6 miliardi di abitanti della Terra, poterono assistere ai primi passi dell’uomo sulla Luna, un composto di immagini in bianco e nero, neppure nitide, comunque tali da rompere le certezze e convincere che una nuova era stava iniziando. Un privilegio riservato a un quarto dell’umanità, con il villaggio globale della comunicazione e dell’immagine ancora di là da venire, ma un riverbero di emozioni che abbracciò l’intero pianeta, avvolgendo le coscienze e lasciando in giro anche qualche incredulo e negazionista. L’umanità, che nei millenni si era rivolta alla Luna scandendo i tempi della vita con le sue fasi, dopo aver trovato ispirazione poetica, se ne era appropriata. E mentre ci si prepara a riconquistarla, con l’obiettivo di installarvi un avamposto e permanerci facendone un trampolino per Marte, l’altro ambito compagno celeste, l’arte moderna trova ancora motivo per rappresentarla, raccontando la prima, storica volta in cui il piede dell’uomo impresse la sua orma nella polverosa superficie selenita. Ecco perché nel centralissimo cuore della città Leonessa le mostra della galleria Colossi è imperdibile nella sua variegata proposta e quintessenza. La mostra , collettiva celebrativa della ricorrenza dei cinquant’anni trascorsi dalla storica

66 artisti legati a generi ed espressioni diversi riempiono gli spazi della Galleria d’arte contemporanea Colossi di Brescia per raccontare ciò che la Luna rappresentò mezzo secolo fa. Suggestioni ed emozioni, suscitate dallo sbarco sulla superficie del nostro satellite naturale, sono stati interpretati attraverso opere pittoriche, sculture e installazioni. “Quante storie sulla luna… 1969-2019” è il titolo della mostra che si distingue nella miriade di iniziative legate alla missione Apollo 11, sia per originalità che ricercatezza. Quella conquista richiese il concorso di 350mila persone che, a vario titolo, contribuirono alla felice riuscita. Novecento milioni di spettatori, su 3,6 miliardi di abitanti della Terra, poterono assistere ai primi passi dell’uomo sulla Luna, un composto di immagini in bianco e nero, neppure nitide, comunque tali da rompere le certezze e convincere che una nuova era stava iniziando. Un privilegio riservato a un quarto dell’umanità, con il villaggio globale della comunicazione e dell’immagine ancora di là da venire, ma un riverbero di emozioni che abbracciò l’intero pianeta, avvolgendo le coscienze e lasciando in giro anche qualche incredulo e negazionista. L’umanità, che nei millenni si era rivolta alla Luna scandendo i tempi della vita con le sue fasi, dopo aver trovato ispirazione poetica, se ne era appropriata. E mentre ci si prepara a riconquistarla, con l’obiettivo di installarvi un avamposto e permanerci facendone un trampolino per Marte, l’altro ambito compagno celeste, l’arte moderna trova ancora motivo per rappresentarla, raccontando la prima, storica volta in cui il piede dell’uomo impresse la sua orma nella polverosa superficie selenita. Ecco perché nel centralissimo cuore della città Leonessa le mostra della galleria Colossi è imperdibile nella sua variegata proposta e quintessenza. La mostra , collettiva celebrativa della ricorrenza dei cinquant’anni trascorsi dalla storica

In pieno svolgimento al largo della Florida la 23esima missione di ricerca subacquea NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations), condotta da un equipaggio di quattro donne e due sub professionisti e che vede al comando l’astronauta italiana dell’Esa e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, Samantha Cristoforetti. Designata dalla NASA, AstroSamantha si cimenta nella stessa esperienza effettuata nel 2015 da Luca Parmitano, anch’egli in veste di comandante nella stazione subacquea nella missione Neemo 20. Iniziata il 10 giugno, la missione Neemo 23 è destinata a durare 10 giorni. Lo habitat, gestito dalla Florida International University, è collocato a 19 metri di profondità e a circa 6 km dalle coste di Key Largo, nel Florida Keys National Marine Sanctuary.

In pieno svolgimento al largo della Florida la 23esima missione di ricerca subacquea NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations), condotta da un equipaggio di quattro donne e due sub professionisti e che vede al comando l’astronauta italiana dell’Esa e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, Samantha Cristoforetti. Designata dalla NASA, AstroSamantha si cimenta nella stessa esperienza effettuata nel 2015 da Luca Parmitano, anch’egli in veste di comandante nella stazione subacquea nella missione Neemo 20. Iniziata il 10 giugno, la missione Neemo 23 è destinata a durare 10 giorni. Lo habitat, gestito dalla Florida International University, è collocato a 19 metri di profondità e a circa 6 km dalle coste di Key Largo, nel Florida Keys National Marine Sanctuary.

Un nuovo importante contributo alla sperimentazione di tecnologie avanzate in ambiente remoto è stato portato da un team italiano nel corso della missione Crew 212, che si è svolta dal 3 al 19 maggio alla Mars Research Desert Station (MRDS) nel deserto dello Utah, gestita da Mars Society. Protagonisti due ingegneri aerospaziali: il 27enne catanese Paolo Guardabasso, con master in space exploration, e il 30enne Vittorio Netti, barese ma residente a Venezia, attualmente impegnato in un master a Houston in space architecture, entrambi legati ai programmi di Mars Planet, la sezione italiana di Mars Society. La loro missione è consistita nell’impiego di droni sviluppati per l’esplorazione in ambiente marziano: due ad ala fissa, uno dei quali VTOL, e un quadricottero. Sono state svolte otto sessioni di volo con i tre diversi tipi di drone, tutti progettati e realizzati in Veneto insieme a un gruppo di aziende locali (Neutech e Airvision), con sede in provincia di Treviso, e in collaborazione con IUAV – Istituto Universitario Architettura di Venezia. Nel corso della missione è stata eseguita la mappatura di 12 ettari di territorio e sono state scattate 400 immagini da una quota di 100 metri con i drone ad ala fissa. Il quadricottero è stato usato per ispezionare l’esterno della base e testarne l’impiego simulando un’operazione di ricerca e soccorso per il ritrovamento di una componente l’equipaggio dispersa. L’esperienza maturata nelle due settimane di permanenza alla MRDS continuerà attraverso una collaborazione di tipo progettuale e sperimentale con Mars Planet nel settore dei droni. Paolo Guardabasso e Vittorio Netti sono stati selezionati per la missione Amadee 20, che sarà organizzata e ospitata dall’Agenzia Spaziale Israeliana dal 15 ottobre al 14 novembre 2019 presso il D Mars nel deserto Ramon. In quella occasione è previsto l’impiego di un drone Vtol che sarà presentato in una versione avanzata alimentato da pannelli solari, anziché a batteria come quello usato nel deserto dello Utah.

Un nuovo importante contributo alla sperimentazione di tecnologie avanzate in ambiente remoto è stato portato da un team italiano nel corso della missione Crew 212, che si è svolta dal 3 al 19 maggio alla Mars Research Desert Station (MRDS) nel deserto dello Utah, gestita da Mars Society. Protagonisti due ingegneri aerospaziali: il 27enne catanese Paolo Guardabasso, con master in space exploration, e il 30enne Vittorio Netti, barese ma residente a Venezia, attualmente impegnato in un master a Houston in space architecture, entrambi legati ai programmi di Mars Planet, la sezione italiana di Mars Society. La loro missione è consistita nell’impiego di droni sviluppati per l’esplorazione in ambiente marziano: due ad ala fissa, uno dei quali VTOL, e un quadricottero. Sono state svolte otto sessioni di volo con i tre diversi tipi di drone, tutti progettati e realizzati in Veneto insieme a un gruppo di aziende locali (Neutech e Airvision), con sede in provincia di Treviso, e in collaborazione con IUAV – Istituto Universitario Architettura di Venezia. Nel corso della missione è stata eseguita la mappatura di 12 ettari di territorio e sono state scattate 400 immagini da una quota di 100 metri con i drone ad ala fissa. Il quadricottero è stato usato per ispezionare l’esterno della base e testarne l’impiego simulando un’operazione di ricerca e soccorso per il ritrovamento di una componente l’equipaggio dispersa. L’esperienza maturata nelle due settimane di permanenza alla MRDS continuerà attraverso una collaborazione di tipo progettuale e sperimentale con Mars Planet nel settore dei droni. Paolo Guardabasso e Vittorio Netti sono stati selezionati per la missione Amadee 20, che sarà organizzata e ospitata dall’Agenzia Spaziale Israeliana dal 15 ottobre al 14 novembre 2019 presso il D Mars nel deserto Ramon. In quella occasione è previsto l’impiego di un drone Vtol che sarà presentato in una versione avanzata alimentato da pannelli solari, anziché a batteria come quello usato nel deserto dello Utah.

Inaugurato a Torino, all’interno di ALTEC, il Rover Operation Control Center, il centro di controllo della missione ExoMars 2020 che coordinerà e monitorerà le operazioni del Rover. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle agenzie spaziali Italiana e Europea e di Thales Alenia Space. Intitolato a Rosalind Franklin, la scienziata che contribuì alla scoperta della struttura a doppia elica del dna, il rover Exomars si muoverà sulla superficie di Marte alla ricerca di tracce di vita, cercando di rispondere a domande che da tempo affascinano l’umanità. Il Rover preleverà campioni di suolo marziano con una trivella, costruito e realizzato da Leonardo, e li analizzerà grazie al proprio avanzato Laboratorio Analitico (ALD) realizzato da Thales Alenia Space. ExoMars sarà la prima missione caratterizzata da capacità di movimento sulla la superficie e di analisi in profondità del suolo marziano. I comandi saranno inviati al Rover tramite il Trace Gas Orbiter (TGO), lanciato nella missione ExoMars 2016 e attualmente in orbita intorno a Marte. La rete delle comunicazioni sarà gestita dall’ European Space Operations Centre (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, in Germania.

Inaugurato a Torino, all’interno di ALTEC, il Rover Operation Control Center, il centro di controllo della missione ExoMars 2020 che coordinerà e monitorerà le operazioni del Rover. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle agenzie spaziali Italiana e Europea e di Thales Alenia Space. Intitolato a Rosalind Franklin, la scienziata che contribuì alla scoperta della struttura a doppia elica del dna, il rover Exomars si muoverà sulla superficie di Marte alla ricerca di tracce di vita, cercando di rispondere a domande che da tempo affascinano l’umanità. Il Rover preleverà campioni di suolo marziano con una trivella, costruito e realizzato da Leonardo, e li analizzerà grazie al proprio avanzato Laboratorio Analitico (ALD) realizzato da Thales Alenia Space. ExoMars sarà la prima missione caratterizzata da capacità di movimento sulla la superficie e di analisi in profondità del suolo marziano. I comandi saranno inviati al Rover tramite il Trace Gas Orbiter (TGO), lanciato nella missione ExoMars 2016 e attualmente in orbita intorno a Marte. La rete delle comunicazioni sarà gestita dall’ European Space Operations Centre (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, in Germania.

Il razzo vettore Falcon 9 di SpaceX, con a bordo i primi 60 satelliti della costellazione Starlink, ideata da Elon Musk per offrire servizi di comunicazione internet ad alta velocità su banda larga in orbita bassa, effettuerà un terzo tentativo di lancio giovedì 23 maggio partendo da Cape Canaveral. A un primo rinvio del lift-off, causa forte vento in quota mercoledì 15 maggio, ne era seguito un secondo imposto dalla necessità di aggiornare il software che gestisce le operazioni di rilascio del carico utile. Il gruppo di 60 satelliti, ciascuno del peso di 227 kg e a forma di pannelli piatti dotati di antenne ad alta potenza di trasmissione, verrà trasferiti alla quota di 440 km, da dove, spinti da piccoli propulsori ionici, raggiungeranno la quota operativa di 550 km. Il rilascio dei satelliti avverrà mettendo in rotazione lo stadio in cui sono stati collocati, sfruttando l’effetto inerzia e rinunciando ad attuatori.

Il razzo vettore Falcon 9 di SpaceX, con a bordo i primi 60 satelliti della costellazione Starlink, ideata da Elon Musk per offrire servizi di comunicazione internet ad alta velocità su banda larga in orbita bassa, effettuerà un terzo tentativo di lancio giovedì 23 maggio partendo da Cape Canaveral. A un primo rinvio del lift-off, causa forte vento in quota mercoledì 15 maggio, ne era seguito un secondo imposto dalla necessità di aggiornare il software che gestisce le operazioni di rilascio del carico utile. Il gruppo di 60 satelliti, ciascuno del peso di 227 kg e a forma di pannelli piatti dotati di antenne ad alta potenza di trasmissione, verrà trasferiti alla quota di 440 km, da dove, spinti da piccoli propulsori ionici, raggiungeranno la quota operativa di 550 km. Il rilascio dei satelliti avverrà mettendo in rotazione lo stadio in cui sono stati collocati, sfruttando l’effetto inerzia e rinunciando ad attuatori.