da Sorrentino | Apr 12, 2019 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Industria, Primo Piano

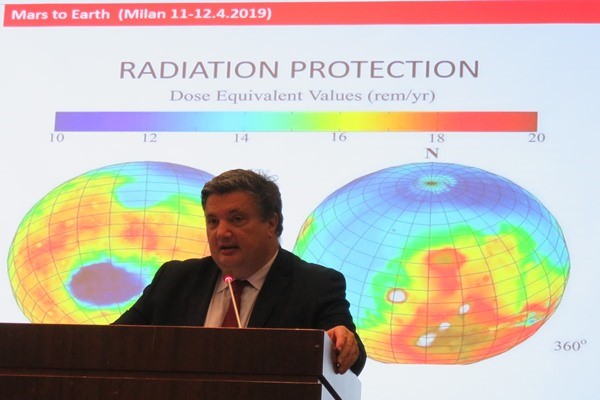

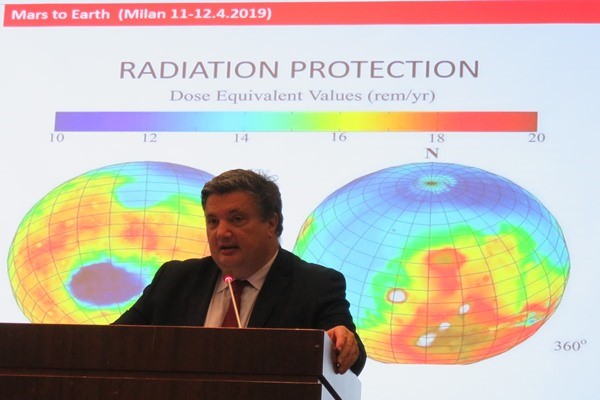

Si è focalizzata sull’economia dello Spazio la seconda edizione della conferenza “Mars To Earth”, dedicata allo sviluppo e alla ricadute delle tecnologie per l’esplorazione marziana e spaziale, promossa da Mars Planet – sezione italiana della Mars Society – in collaborazione con Regione Lombardia e il patrocinio di ASI, ESA, Federazione internazionale di Astronautica e Fast Milano. Numerose testimonianze del lavoro che le grandi imprese del settore e quelle medio-piccole stanno svolgendo a supporto dei programmi spaziali e le potenzialità ancora inespresse da tante realtà dell’imprenditoria che, insieme alle start-up innovative, posseggono le potenzialità per sviluppare soluzioni avanzate per le attività di esplorazione fuori dalla Terra e che a loro volta si prestano a ricadute tecnologiche con conseguente ritorno dell’investimento in ricerca. Agricoltura spaziale, per consentire coltivazioni in situ nelle basi da installare sul Pianeta Rosso,controllo automatico dei sistemi robotici di ausilio agli equipaggi impegnati nelle missioni su corpi celesti vicini, realtà virtuale da impiegare dalla fase di addestramento a quello di adattamento gravitazionale e psicologico durante il viaggio interplanetario e la permanenza per periodi più o meno lunghi su Luna e Marte. Elementi che concorrono a pianificare i programmi esplorativi e generano da subito forme di utilizzazione nella società civile e industriale. A un anno dal via della missione Exomars 2020, fervono gli studi e i progetti che guardano già oltre e preparano l’avventura della esplorazione umana del Pianeta Rosso, passando dal lunar gateway e ai programmi legati a un avamposto cislunare.

Si è focalizzata sull’economia dello Spazio la seconda edizione della conferenza “Mars To Earth”, dedicata allo sviluppo e alla ricadute delle tecnologie per l’esplorazione marziana e spaziale, promossa da Mars Planet – sezione italiana della Mars Society – in collaborazione con Regione Lombardia e il patrocinio di ASI, ESA, Federazione internazionale di Astronautica e Fast Milano. Numerose testimonianze del lavoro che le grandi imprese del settore e quelle medio-piccole stanno svolgendo a supporto dei programmi spaziali e le potenzialità ancora inespresse da tante realtà dell’imprenditoria che, insieme alle start-up innovative, posseggono le potenzialità per sviluppare soluzioni avanzate per le attività di esplorazione fuori dalla Terra e che a loro volta si prestano a ricadute tecnologiche con conseguente ritorno dell’investimento in ricerca. Agricoltura spaziale, per consentire coltivazioni in situ nelle basi da installare sul Pianeta Rosso,controllo automatico dei sistemi robotici di ausilio agli equipaggi impegnati nelle missioni su corpi celesti vicini, realtà virtuale da impiegare dalla fase di addestramento a quello di adattamento gravitazionale e psicologico durante il viaggio interplanetario e la permanenza per periodi più o meno lunghi su Luna e Marte. Elementi che concorrono a pianificare i programmi esplorativi e generano da subito forme di utilizzazione nella società civile e industriale. A un anno dal via della missione Exomars 2020, fervono gli studi e i progetti che guardano già oltre e preparano l’avventura della esplorazione umana del Pianeta Rosso, passando dal lunar gateway e ai programmi legati a un avamposto cislunare.

La conferenza ha dato spazio anche ai lavori di ricerca condotti da scuole superiori e università, assegnando il Mars To Earth Award 2019 al team del Politecnico di Milano che ha sviluppato un’attività di simulazione legata alle condizioni gravitazionali di Marte.

da Sorrentino | Apr 11, 2019 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Primi risultati scientifici dagli strumenti a bordo della Trace Gas Orbiter (TGO), la sonda della missione ExoMars in orbita attorno a Marte, frutto dell’analisi di un team internazionale che vede la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). I dati raccolti si riferiscono alla ricerca di metano nell’atmosfera del Pianeta Rosso e all’analisi delle polveri sospese. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e RosCosmos ExoMars ha utilizzato strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’ASI.

Primi risultati scientifici dagli strumenti a bordo della Trace Gas Orbiter (TGO), la sonda della missione ExoMars in orbita attorno a Marte, frutto dell’analisi di un team internazionale che vede la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). I dati raccolti si riferiscono alla ricerca di metano nell’atmosfera del Pianeta Rosso e all’analisi delle polveri sospese. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e RosCosmos ExoMars ha utilizzato strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’ASI.

“La sonda TGO”, spiegano Giancarlo Bellucci e Giuseppe Etiope, i due ricercatori italiani dell’INAF e dell’INGV che hanno collaborato allo studio, “attraverso i due spettrometri ad alta precisione NOMAD e ACS, ha scandagliato l’atmosfera di Marte a varie latitudini da aprile ad agosto del 2018 non rilevando, in questa fascia spazio-temporale, il metano. Il gas potrebbe però esistere a concentrazioni inferiori rispetto a quelle rilevabili dagli strumenti (0.05 parti per miliardo in volume, o ppbv)”. Tale risultato è solo apparentemente in contrasto con le precedenti rilevazioni di metano effettuate attraverso telescopi terrestri, il rover Curiosity della NASA e, recentemente, attraverso la sonda europea Mars Express, e apre a nuove interpretazioni poiché sulla base delle conoscenze attuali, il metano, una volta rilasciato nell’atmosfera di Marte, dovrebbe diffondersi velocemente ovunque, persistendo per alcune centinaia di anni.

“In particolare”, prosegue Giancarlo Bellucci dell’INAF, “il metano su Marte sembra apparire e scomparire velocemente, suggerendo la presenza di un meccanismo di distruzione in grado di rimuovere efficientemente tale gas dall’atmosfera. Diversi meccanismi sono già stati proposti e alcuni di questi sembrano essere in grado di spiegare le variazioni spazio-temporali osservate. Tuttavia, si tratta ancora di risultati preliminari di simulazioni o di esperimenti eseguiti in laboratorio su campioni limitati, la cui validità e importanza statistica dovrà essere dimostrata da ulteriori studi”. Alcuni ricercatori considerano plausibile la variabilità della presenza di metano nell’atmosfera marziana.

“Il metano”, chiarisce Giuseppe Etiope dell’INGV, “potrebbe essere prodotto all’interno del pianeta e la sua migrazione e fuoriuscita nell’atmosfera potrebbe avvenire solo in certe zone, geologicamente idonee, specialmente dove esistono faglie e fratture nelle rocce. Abbiamo già verificato in studi precedenti che, come sulla Terra, questa fuoriuscita di gas dalle rocce può essere episodica e saltuaria. Questo spiegherebbe in parte le variazioni di metano rilevate finora. Rimane però l’ipotesi del meccanismo di rimozione rapida del gas dall’atmosfera: questo è l’aspetto da scoprire nel prossimo futuro. Comunque la sonda TGO non rileva metano in concentrazioni al di sotto di 0.05 ppbv. Con questo limite è ancora possibile avere emissioni locali di metano, simili ad alcune osservate sulla Terra, che una volta diluite nell’atmosfera marziana darebbero luogo a una bassa concentrazione di fondo. Il metano potrebbe dunque essere rilevato solo in prossimità della zona di emissione e in un periodo non troppo lontano dall’evento di rilascio”.

Inoltre, al fine di analizzare le polveri sospese, i due spettrometri a bordo della sonda TGO hanno realizzato le prime misurazioni ad alta risoluzione dell’atmosfera marziana durante una tempesta di sabbia con il metodo dell’occultazione solare, osservando cioè come la luce del Sole viene assorbita nell’atmosfera, rivelando così la composizione chimica dei suoi costituenti. “La misura del profilo verticale dell’acqua in condizioni di tempesta di polvere globale ha permesso di determinare gli effetti del riscaldamento atmosferico sulla distribuzione del vapore acqueo”, spiega Giancarlo Bellucci. “In condizioni normali, infatti, il vapore acqueo condensa sotto i 40 km. A causa della tempesta globale, invece, l’atmosfera si riscalda e il vapore acqueo può migrare a quote più elevate. Questo meccanismo era previsto dai modelli di circolazione atmosferica ma questa è la prima volta che viene osservato. La sonda TGO, inoltre, ha anche misurato per la prima volta la distribuzione verticale di un isotopo dell’acqua, importante per la comprensione della storia dell’acqua su Marte”. Ciò ha permesso di ricostruire la distribuzione verticale del vapore acqueo e dell’acqua semi-pesante (in cui uno dei due atomi di idrogeno è sostituito da un atomo di deuterio, una forma di idrogeno con un neutrone aggiuntivo) dalla prossimità della superficie marziana fino a oltre 80 km di altezza. I nuovi risultati evidenziano l’azione che esercita la polvere presente nell’atmosfera sul vapore d’acqua, così come la perdita di atomi di idrogeno nello spazio. “Alle latitudini settentrionali”, conclude Ann Carine Vandaele, del Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB) e principal investigator di NOMAD, “abbiamo osservato nuvole di polvere a quote di circa 25-40 km che in precedenza non erano state rilevate, mentre alle latitudini meridionali abbiamo visto strati di polvere spostarsi a quote più alte”.

da Sorrentino | Apr 10, 2019 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Industria, Politica Spaziale, Primo Piano

Nei giorni 11 e 12 aprile in programma a Milano la seconda edizione della conferenza “Mars To Earth” dedicata allo sviluppo e alle ricadute industriali e civili delle tecnologie volte all’esplorazione di Marte e in generale alla crescita della Space Economy sul territorio lombardo. La conferenza, ospitata nell’auditorium Giorgio Gaber del Pirellone, è promossa da Mars Planet in collaborazione con Regione Lombardia e il patrocinio delle Agenzie Spaziali Italiana e Europea, della Federazione Internazionale di Astronautica e di Fast (federazione associazioni scientifiche e tecniche) di Milano.

In programma gli interventi di Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana, Agenzia Spaziale tedesca (DLR), Thales Alenia Space, MIT di Boston, Aeronautica Militare Italiana, Università di Chieti e Politecnico di Torini, e di una serie di società attive nel settore spaziale quali le italiane Argotec, Kayser Italia, Trans-Tech, la statunitense 4th PLANET LOGISTICS, la londinese Xtend Design, la francese SpaceMedex, l’olandese SEMiLLA IPSTAR/MELiSSA. La sessione pomeridiana di venerdì 12 sarà dedicata ai programmi di studio e ricerca condotti da team universitari italiani e alla consegna dei “Mars to Earth Awards”.

Parte ancora una volta dalla Lombardia la sfida verso il futuro dell’esplorazione spaziale, che si accompagna a nuovi brevetti e soluzioni multidisciplinari traducibili in prodotti innovativi destinati a trovare pratica utilizzazione nella quotidianità. Protagonisti di questo futuro fatto di innovazione tecnologica sono le imprese, anche di piccole dimensioni, in grado o che vogliano ritagliarsi un ruolo nel comparto spaziale, dove per ogni euro investito ne rende fino a cinque. Tra le testimonianze della due giorni ci sarà quella della MegSat, divisione spaziale del gruppo Meggiorin di Brescia, che proprio vent’anni fa, il 28 aprile 1999, mandava in orbita il primo satellite privato.

da Sorrentino | Apr 10, 2019 | Astronomia, Primo Piano

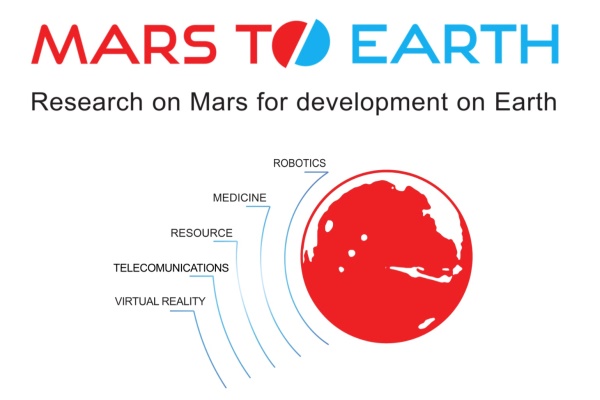

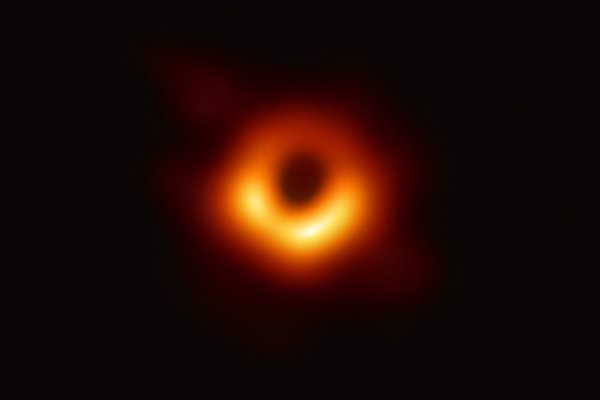

La foto del secolo è stata svelata dall’Event Horizon Telescope, gruppo di otto radiotelescopi da terra che opera su scala planetaria, nato grazie ad una collaborazione internazionale e progettato con lo scopo di catturare le immagini di un buco nero. Si tratta della rivoluzionaria osservazione di un gigantesco buco nero nel cuore della galassia Messier 87, a cui hanno contribuito due ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Elisabetta Liuzzo e Kazi Rygl, come parte del progetto BlackHoleCam che vede responsabile scientifico un altro italiano, Ciriaco Goddi. Il successo del progetto, che ha permesso di svelare la prima prova visiva diretta mai ottenuta di un buco nero supermassiccio e della sua ombra, è stato annunciato in contemporanea in tutto il mondo e viene presentato in una serie di sei articoli pubblicati in un numero speciale di The Astrophysical Journal Letters. Un’impresa scientifica senza precedenti compiuta da un team di oltre 200 ricercatori. L’immagine rivela il buco nero al centro di Messier 87, un’enorme galassia situata nel vicino ammasso della Vergine. Questo buco nero dista da noi 55 milioni di anni luce e ha una massa pari a 6,5 miliardi e mezzo di volte quella del Sole.

L’EHT collega gli otto radiotelescopi dislocati in diverse parti del pianeta dando vita a un telescopio virtuale di dimensioni pari a quelle della Terra, uno strumento con una sensibilità e una risoluzione senza precedenti. L’EHT offre agli scienziati un nuovo modo di studiare gli oggetti più estremi dell’universo previsti dalla teoria della relatività generale di Einstein, proprio nell’anno del centenario dell’esperimento storico che per primo ha confermato questa teoria.

I buchi neri sono oggetti estremamente compatti, nei quali una quantità incredibile di massa è compressa all’interno di una piccola regione. La presenza di questi oggetti influenza l’ambiente che li circonda in modo estremo, distorcendo lo spazio-tempo e surriscaldando qualsiasi materiale intorno. “Se immerso in una regione luminosa, come un disco di gas incandescente, ci aspettiamo che un buco nero crei una regione scura simile a un’ombra, un effetto previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein che non abbiamo mai potuto osservare direttamente prima”, aggiunge il presidente dell’EHT Science Council Heino Falcke della Radboud University, nei Paesi Bassi. “Quest’ombra, causata dalla curvatura gravitazionale e dal fatto che la luce viene trattenuta dall’orizzonte degli eventi, rivela molto sulla natura di questi affascinanti oggetti e ci ha permesso di misurare l’enorme massa del buco nero di M87”.

Le osservazioni dell’EHT sono state possibili grazie alla tecnica nota come Very-Long-Baseline Interferometry (VLBI) che sincronizza le strutture dei telescopi in tutto il mondo e sfrutta la rotazione del nostro pianeta per andare a creare un enorme telescopio di dimensioni pari a quelle della Terra in grado di osservare ad una lunghezza d’onda di 1,3 mm. La tecnica VLBI permette all’EHT di raggiungere una risoluzione angolare di 20 micro secondi d’arco. Un livello di dettaglio tale da permetterci di leggere una pagina di giornale a New York comodamente da un caffè sul marciapiede di Parigi.

I telescopi che hanno contribuito a questo risultato sono stati ALMA, APEX, il telescopio IRAM da 30 metri, il telescopio James Clerk Maxwell, il telescopio Alfonso Serrano, il Submillimeter Array, il Submillimeter Telescope e il South Pole Telescope. L’enorme quantità di dati grezzi – misurabile in petabyte, ovvero milioni di gigabyte – ottenuta dai telescopi è stata poi ricombinata da supercomputer altamente specializzati ospitati dal Max Planck Institute for Radio Astronomy e dal MIT Haystack Observatory. Un risultato incredibile, che promette di essere un punto non di arrivo ma di partenza nella strada per la comprensione del nostro Universo.

da Sorrentino | Apr 9, 2019 | Politica Spaziale, Primo Piano

Giorgio Saccoccia, 56enne ingegnere aerospaziale, dal 2003 a tutt’oggi responsabile del settore propulsione spaziale dell’ESA-Estec in Olanda, è il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. La sua nomina è stata comunicata al personale in un’audizione pubblica, nell’auditorium Luigi Broglio nella sede di Tor Vergata, dal commissario straordinario Piero Benvenuti, che ha retto le sorti dell’agenzia dopo essere subentrato a Roberto Battiston quando, nel novembre 2018, il ministro Marco Bussetti gli ha revocato l’incarico. Bellunese, laureatosi a Pisa e con un master in Business administration conseguito all’università di Leiden in Olanda, Giorgio Saccoccia era indicato da giorni come il più accreditato alla presidenza dell’ASI ed è stato scelto dal Comitato interministeriale per lo spazio, presieduto da Giancarlo Giorgetti. Lo stesso organismo ha provveduto a nominate tre dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ASI. Si tratta dell’ex astronauta Maurizio Cheli, espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, di Cristina Celletti, indicata dal ministero degli Affari Esteri; Luisa Riccardi, direttore ricerca e sviluppo tecnologico del segretariato generale della Difesa. Resta da nominare il quarto componente, che dovrà essere indicato dal ministero dell’Economia.

Giorgio Saccoccia, 56enne ingegnere aerospaziale, dal 2003 a tutt’oggi responsabile del settore propulsione spaziale dell’ESA-Estec in Olanda, è il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. La sua nomina è stata comunicata al personale in un’audizione pubblica, nell’auditorium Luigi Broglio nella sede di Tor Vergata, dal commissario straordinario Piero Benvenuti, che ha retto le sorti dell’agenzia dopo essere subentrato a Roberto Battiston quando, nel novembre 2018, il ministro Marco Bussetti gli ha revocato l’incarico. Bellunese, laureatosi a Pisa e con un master in Business administration conseguito all’università di Leiden in Olanda, Giorgio Saccoccia era indicato da giorni come il più accreditato alla presidenza dell’ASI ed è stato scelto dal Comitato interministeriale per lo spazio, presieduto da Giancarlo Giorgetti. Lo stesso organismo ha provveduto a nominate tre dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ASI. Si tratta dell’ex astronauta Maurizio Cheli, espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, di Cristina Celletti, indicata dal ministero degli Affari Esteri; Luisa Riccardi, direttore ricerca e sviluppo tecnologico del segretariato generale della Difesa. Resta da nominare il quarto componente, che dovrà essere indicato dal ministero dell’Economia.

Si è focalizzata sull’economia dello Spazio la seconda edizione della conferenza “Mars To Earth”, dedicata allo sviluppo e alla ricadute delle tecnologie per l’esplorazione marziana e spaziale, promossa da Mars Planet – sezione italiana della Mars Society – in collaborazione con Regione Lombardia e il patrocinio di ASI, ESA, Federazione internazionale di Astronautica e Fast Milano. Numerose testimonianze del lavoro che le grandi imprese del settore e quelle medio-piccole stanno svolgendo a supporto dei programmi spaziali e le potenzialità ancora inespresse da tante realtà dell’imprenditoria che, insieme alle start-up innovative, posseggono le potenzialità per sviluppare soluzioni avanzate per le attività di esplorazione fuori dalla Terra e che a loro volta si prestano a ricadute tecnologiche con conseguente ritorno dell’investimento in ricerca. Agricoltura spaziale, per consentire coltivazioni in situ nelle basi da installare sul Pianeta Rosso,controllo automatico dei sistemi robotici di ausilio agli equipaggi impegnati nelle missioni su corpi celesti vicini, realtà virtuale da impiegare dalla fase di addestramento a quello di adattamento gravitazionale e psicologico durante il viaggio interplanetario e la permanenza per periodi più o meno lunghi su Luna e Marte. Elementi che concorrono a pianificare i programmi esplorativi e generano da subito forme di utilizzazione nella società civile e industriale. A un anno dal via della missione Exomars 2020, fervono gli studi e i progetti che guardano già oltre e preparano l’avventura della esplorazione umana del Pianeta Rosso, passando dal lunar gateway e ai programmi legati a un avamposto cislunare.

Si è focalizzata sull’economia dello Spazio la seconda edizione della conferenza “Mars To Earth”, dedicata allo sviluppo e alla ricadute delle tecnologie per l’esplorazione marziana e spaziale, promossa da Mars Planet – sezione italiana della Mars Society – in collaborazione con Regione Lombardia e il patrocinio di ASI, ESA, Federazione internazionale di Astronautica e Fast Milano. Numerose testimonianze del lavoro che le grandi imprese del settore e quelle medio-piccole stanno svolgendo a supporto dei programmi spaziali e le potenzialità ancora inespresse da tante realtà dell’imprenditoria che, insieme alle start-up innovative, posseggono le potenzialità per sviluppare soluzioni avanzate per le attività di esplorazione fuori dalla Terra e che a loro volta si prestano a ricadute tecnologiche con conseguente ritorno dell’investimento in ricerca. Agricoltura spaziale, per consentire coltivazioni in situ nelle basi da installare sul Pianeta Rosso,controllo automatico dei sistemi robotici di ausilio agli equipaggi impegnati nelle missioni su corpi celesti vicini, realtà virtuale da impiegare dalla fase di addestramento a quello di adattamento gravitazionale e psicologico durante il viaggio interplanetario e la permanenza per periodi più o meno lunghi su Luna e Marte. Elementi che concorrono a pianificare i programmi esplorativi e generano da subito forme di utilizzazione nella società civile e industriale. A un anno dal via della missione Exomars 2020, fervono gli studi e i progetti che guardano già oltre e preparano l’avventura della esplorazione umana del Pianeta Rosso, passando dal lunar gateway e ai programmi legati a un avamposto cislunare.

Primi risultati scientifici dagli strumenti a bordo della Trace Gas Orbiter (TGO), la sonda della missione ExoMars in orbita attorno a Marte, frutto dell’analisi di un team internazionale che vede la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). I dati raccolti si riferiscono alla ricerca di metano nell’atmosfera del Pianeta Rosso e all’analisi delle polveri sospese. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e RosCosmos ExoMars ha utilizzato strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’ASI.

Primi risultati scientifici dagli strumenti a bordo della Trace Gas Orbiter (TGO), la sonda della missione ExoMars in orbita attorno a Marte, frutto dell’analisi di un team internazionale che vede la partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). I dati raccolti si riferiscono alla ricerca di metano nell’atmosfera del Pianeta Rosso e all’analisi delle polveri sospese. La missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e RosCosmos ExoMars ha utilizzato strumenti che vedono un fondamentale contributo italiano, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista tecnologico e industriale, con Thales Alenia Space Italia alla guida della progettazione di entrambe le missioni ExoMars e il forte supporto fornito dall’ASI.

Giorgio Saccoccia, 56enne ingegnere aerospaziale, dal 2003 a tutt’oggi responsabile del settore propulsione spaziale dell’ESA-Estec in Olanda, è il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. La sua nomina è stata comunicata al personale in un’audizione pubblica, nell’auditorium Luigi Broglio nella sede di Tor Vergata, dal commissario straordinario Piero Benvenuti, che ha retto le sorti dell’agenzia dopo essere subentrato a Roberto Battiston quando, nel novembre 2018, il ministro Marco Bussetti gli ha revocato l’incarico. Bellunese, laureatosi a Pisa e con un master in Business administration conseguito all’università di Leiden in Olanda, Giorgio Saccoccia era indicato da giorni come il più accreditato alla presidenza dell’ASI ed è stato scelto dal Comitato interministeriale per lo spazio, presieduto da Giancarlo Giorgetti. Lo stesso organismo ha provveduto a nominate tre dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ASI. Si tratta dell’ex astronauta Maurizio Cheli, espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, di Cristina Celletti, indicata dal ministero degli Affari Esteri; Luisa Riccardi, direttore ricerca e sviluppo tecnologico del segretariato generale della Difesa. Resta da nominare il quarto componente, che dovrà essere indicato dal ministero dell’Economia.

Giorgio Saccoccia, 56enne ingegnere aerospaziale, dal 2003 a tutt’oggi responsabile del settore propulsione spaziale dell’ESA-Estec in Olanda, è il nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. La sua nomina è stata comunicata al personale in un’audizione pubblica, nell’auditorium Luigi Broglio nella sede di Tor Vergata, dal commissario straordinario Piero Benvenuti, che ha retto le sorti dell’agenzia dopo essere subentrato a Roberto Battiston quando, nel novembre 2018, il ministro Marco Bussetti gli ha revocato l’incarico. Bellunese, laureatosi a Pisa e con un master in Business administration conseguito all’università di Leiden in Olanda, Giorgio Saccoccia era indicato da giorni come il più accreditato alla presidenza dell’ASI ed è stato scelto dal Comitato interministeriale per lo spazio, presieduto da Giancarlo Giorgetti. Lo stesso organismo ha provveduto a nominate tre dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell’ASI. Si tratta dell’ex astronauta Maurizio Cheli, espresso dal ministero per lo Sviluppo Economico, di Cristina Celletti, indicata dal ministero degli Affari Esteri; Luisa Riccardi, direttore ricerca e sviluppo tecnologico del segretariato generale della Difesa. Resta da nominare il quarto componente, che dovrà essere indicato dal ministero dell’Economia.