da Sorrentino | Gen 3, 2019 | Missioni, Primo Piano

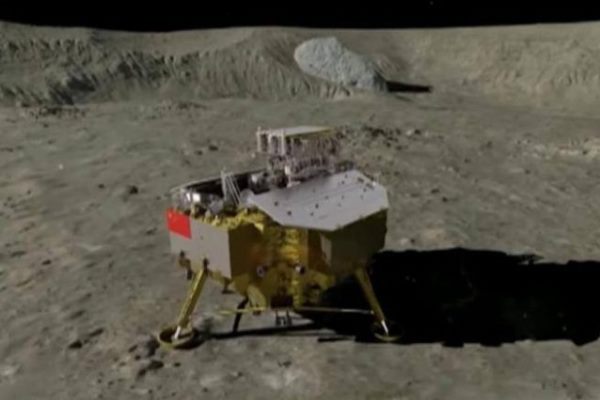

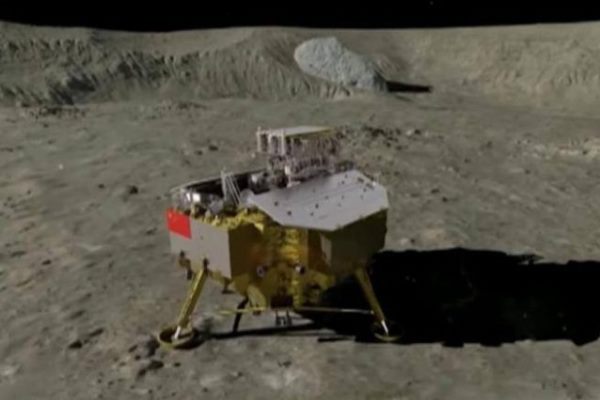

La Cina è approdata sulla faccia nascosta della Luna. La sonda spaziale Chang’e-4 ha effettuato con successo l’allunaggio alle 3,26 ora italiana nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, quando a Pechino erano già le 10:26. La manovra di avvicinamento alla superficie lunare è iniziata a una quota di 15 km, mediante l’accensione del motore dotato di dispositivo di assetto variabile, e la discesa completata in nove minuti. Chang’e-4 si è posizionata verticalmente rispetto al suolo a una distanza di 100 metri per poi avviare la discesa finale, su una zona piana del cratere di Von Karman, nel polo Sud-bacino di Aitken, condotta con estrema accuratezza per evitare eventuali ostacoli che avrebbero potuto compromettere la stabilità. L’intera operazione è stata eseguita con il supporto del satellite Queqiao che ha consentito di mantenere il contatto con la sonda, grazie a una potente antenna parabolica di 4.2 metri e alla posizione orbitale intorno al punto di equilibrio lagrangiano L2, raggiunta lo scorso 19 giugno 2018 (28 giorni dopo il lancio), a una distanza di 60mila km dalla Luna.

La Cina è approdata sulla faccia nascosta della Luna. La sonda spaziale Chang’e-4 ha effettuato con successo l’allunaggio alle 3,26 ora italiana nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, quando a Pechino erano già le 10:26. La manovra di avvicinamento alla superficie lunare è iniziata a una quota di 15 km, mediante l’accensione del motore dotato di dispositivo di assetto variabile, e la discesa completata in nove minuti. Chang’e-4 si è posizionata verticalmente rispetto al suolo a una distanza di 100 metri per poi avviare la discesa finale, su una zona piana del cratere di Von Karman, nel polo Sud-bacino di Aitken, condotta con estrema accuratezza per evitare eventuali ostacoli che avrebbero potuto compromettere la stabilità. L’intera operazione è stata eseguita con il supporto del satellite Queqiao che ha consentito di mantenere il contatto con la sonda, grazie a una potente antenna parabolica di 4.2 metri e alla posizione orbitale intorno al punto di equilibrio lagrangiano L2, raggiunta lo scorso 19 giugno 2018 (28 giorni dopo il lancio), a una distanza di 60mila km dalla Luna.

Lanciata il 7 dicembre 2018, la sonda Chang’e-4 è il primo veicolo costruito dall’uomo a raggiungere la faccia nascosta della Luna, quella vista e fotografata per la prima volta dagli astronauti di Apollo 8 durante la prima circumnavigazione lunare nella storia dell’astronautica avvenuta nel Natale 1968. Dopo essere entrata in orbita ellittica lunare il 12 dicembre, la sonda cinese ha testato le comunicazioni con il satellite Queqiao. Chang’e-4, che ha una massa di 1.200 kg (la gravità lunare riduce a un sesto il peso), ha liberato un piccolo rover automatico di 140 kg. La missione consiste nell’esplorare la zona prossima al polo sud lunare e rilevarne le caratteristiche minerarie. Sonda e rover sono stati progettati per affrontare le forti escursioni termiche che si verificano nella faccia nascosta della Luna, dove la fase notturna, che dura 14 giorni terrestri, registra temperature fino a -173 gradi centigradi, mentre l’equivalente del giorno, che corrisponde sempre a due settimane terrestri, espone a temperatura fino a 127 gradi.

La Cina è già arrivata sulla Luna, ma sulla faccia visibile, con la sonda Chang’e-3, e nel corso del 2019 è previsto l’approdo nell’Oceano delle Tempeste di Chang’e-5, che dovrà riportare sulla Terra campioni di rocce e polvere. Il programma spaziale cinese prevede una ulteriore missione, che sarà affidata a Chang’e-6 nel 2020, con obiettivo il polo sud lunare. Anche in questo caso la sonda dovrà rientrare con un carico minerario.

da Sorrentino | Gen 1, 2019 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

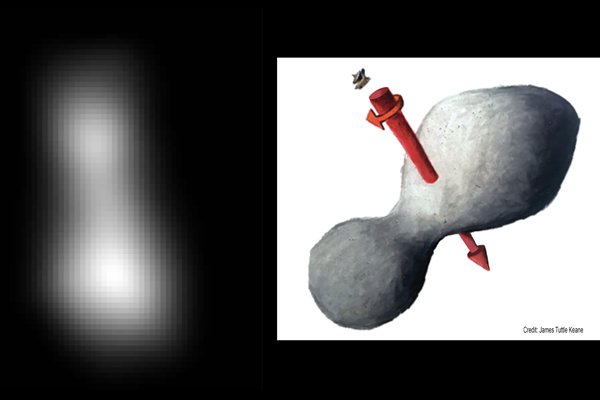

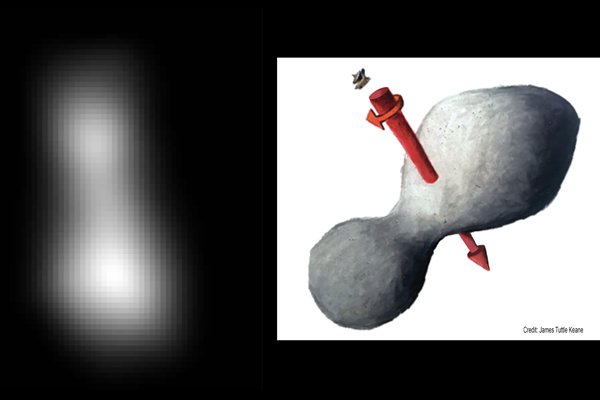

Ultima Thule, l’asteroide scoperto dal telescopio orbitale Hubble nel giugno 2014 e che si trova a 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, è diventato l’oggetto cosmico più lontano ad essere stato avvicinato da uno strumento inviato dall’uomo nello spazio. La sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral con il potente razzo Atlas V e che ha svelato il mondo di Plutone sorvolandolo il 14 luglio del 2015, si è spinta nella Fascia di Kuiper, la culla degli corpi primordiali testimoni della nascita del sistema solare, arrivando a sfiorare a una distanza di 3.500 km, in questa regione buia, fredda e profonda, il sasso celeste a forma di tubero ribattezzato con il nome dell’isola mitica descritta nei diari dell’esploratore greco Pitea nel terzo secolo avanti Cristo. Il contatto è avvenuto alle 6:33 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2019. Un inizio d’anno che segna una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, sia perché dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena e dalla Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nel Maryland sono stati capaci di guidare con la massima precisione la sonda “New Horizons” all’incontro ravvicinato, sia per i risultati scientifici attesi e che promettono di fornire nuove informazioni sullo stato di formazione del sistema solare avvenuto 4,6 miliardi di anni fa. E se dai centri di controllo della missione si è dovuto attendere sei ore per ricevere il segnale che confermasse l’esito positivo del rendez-vous cosmico, ci vorranno 20 mesi per acquisire i dati trasmessi dalla sonda che assommano a sette gigabyte, comprese le immagini in alta risoluzione destinati a rendere più nitido e comprensibile Ultima Thule nella forma e nelle dimensioni, con un diametro stimato tra i 40 e i 50 chilometri. Il passaggio ravvicinato di New Horizons all’asteroide è avvenuto alla velocità di 14.4 km al secondo. Un battito di ciglia per fotografare un piccolo mondo lontano che rappresenta una miniera ricchissima di informazioni sull’alba del nostro sistema solare.

Ultima Thule, l’asteroide scoperto dal telescopio orbitale Hubble nel giugno 2014 e che si trova a 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, è diventato l’oggetto cosmico più lontano ad essere stato avvicinato da uno strumento inviato dall’uomo nello spazio. La sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral con il potente razzo Atlas V e che ha svelato il mondo di Plutone sorvolandolo il 14 luglio del 2015, si è spinta nella Fascia di Kuiper, la culla degli corpi primordiali testimoni della nascita del sistema solare, arrivando a sfiorare a una distanza di 3.500 km, in questa regione buia, fredda e profonda, il sasso celeste a forma di tubero ribattezzato con il nome dell’isola mitica descritta nei diari dell’esploratore greco Pitea nel terzo secolo avanti Cristo. Il contatto è avvenuto alle 6:33 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2019. Un inizio d’anno che segna una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, sia perché dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena e dalla Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nel Maryland sono stati capaci di guidare con la massima precisione la sonda “New Horizons” all’incontro ravvicinato, sia per i risultati scientifici attesi e che promettono di fornire nuove informazioni sullo stato di formazione del sistema solare avvenuto 4,6 miliardi di anni fa. E se dai centri di controllo della missione si è dovuto attendere sei ore per ricevere il segnale che confermasse l’esito positivo del rendez-vous cosmico, ci vorranno 20 mesi per acquisire i dati trasmessi dalla sonda che assommano a sette gigabyte, comprese le immagini in alta risoluzione destinati a rendere più nitido e comprensibile Ultima Thule nella forma e nelle dimensioni, con un diametro stimato tra i 40 e i 50 chilometri. Il passaggio ravvicinato di New Horizons all’asteroide è avvenuto alla velocità di 14.4 km al secondo. Un battito di ciglia per fotografare un piccolo mondo lontano che rappresenta una miniera ricchissima di informazioni sull’alba del nostro sistema solare.

da Sorrentino | Dic 21, 2018 | Eventi, Missioni, Primo Piano

Cinquant’anni fa, il 21 dicembre 1968, i primi uomini lasciavano per la prima volta la Terra e abbandonavano la gravità del pianeta per fare rotta verso la Luna. L’equipaggio di Apollo 8, composto dal comandante Frank Borman, dal pilota del modulo di comando James Lovell e dal pilota del modulo lunare William Anders, decollava alle 12:51 a bordo della navicella posta in cima al potente razzo Saturno V, dalla celebre rampa 39A del Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida. Era la terza missione del grande propulsore progettato per la conquista della Luna, la prima con equipaggio. La missione di Apollo 8 apriva di fatto la nuova frontiera dell’esplorazione spaziale, nella sfida a distanza con la cosmonautica sovietica, ma soprattutto svelava al mondo la Terra vista dal di fuori, come non era mai accaduto a un essere umano. Un’immagine che sarebbe stata riproposta poi mirabilmente dall’orizzonte lunare, dopo avere sorvolato e ammirato la magnifica desolazione della superficie selenita e visto la faccia nascosta. Una tappa di avvicinamento al nostro satellite naturale che Werner von Braun e la NASA avevano progettato con la consapevolezza che tutto dovesse funzionare perfettamente e nei tempi giusti, per consentire alla navicella Apollo di entrare nell’orbita lunare, effettuare la circumnavigazione e uscirne mediante l’accensione dei piccoli razzi propulsori per fare ritorno verso casa rientrando nel campo gravitazionale terrestre. Apollo 8 raggiunse la Luna alla vigilia di Natale, compì dieci orbite per una durata complessiva di 20 ore, regalando l’emozione indimenticabile di un collegamento televisivo durante il quale i tre astronauti lessero i primi dieci versetti del libro della Genesi. Fu, quella, la trasmissione più vista nella storia della televisione.

Cinquant’anni fa, il 21 dicembre 1968, i primi uomini lasciavano per la prima volta la Terra e abbandonavano la gravità del pianeta per fare rotta verso la Luna. L’equipaggio di Apollo 8, composto dal comandante Frank Borman, dal pilota del modulo di comando James Lovell e dal pilota del modulo lunare William Anders, decollava alle 12:51 a bordo della navicella posta in cima al potente razzo Saturno V, dalla celebre rampa 39A del Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida. Era la terza missione del grande propulsore progettato per la conquista della Luna, la prima con equipaggio. La missione di Apollo 8 apriva di fatto la nuova frontiera dell’esplorazione spaziale, nella sfida a distanza con la cosmonautica sovietica, ma soprattutto svelava al mondo la Terra vista dal di fuori, come non era mai accaduto a un essere umano. Un’immagine che sarebbe stata riproposta poi mirabilmente dall’orizzonte lunare, dopo avere sorvolato e ammirato la magnifica desolazione della superficie selenita e visto la faccia nascosta. Una tappa di avvicinamento al nostro satellite naturale che Werner von Braun e la NASA avevano progettato con la consapevolezza che tutto dovesse funzionare perfettamente e nei tempi giusti, per consentire alla navicella Apollo di entrare nell’orbita lunare, effettuare la circumnavigazione e uscirne mediante l’accensione dei piccoli razzi propulsori per fare ritorno verso casa rientrando nel campo gravitazionale terrestre. Apollo 8 raggiunse la Luna alla vigilia di Natale, compì dieci orbite per una durata complessiva di 20 ore, regalando l’emozione indimenticabile di un collegamento televisivo durante il quale i tre astronauti lessero i primi dieci versetti del libro della Genesi. Fu, quella, la trasmissione più vista nella storia della televisione.  Borman, Lovell e Anders ammararono nell’Oceano Pacifico alle 15:52 del 27 dicembre 1968, dopo un volo spaziale di 6 giorni, 3 ore e 42 minuti, riportando il racconto e l’esperienza di giorni indimenticabili per sé e per l’umanità. Borman e Lovell, oggi entrambi novantenni, erano diventati veterani dello spazio, avendo già volato insieme nella missione Gemini 7, orbitando intorno alla Terra dal 4 dicembre al 18 dicembre 1965. Dopo la prima missione intorno alla Luna del Natale 1968, Anders avrebbe fatto parte dell’equipaggio di riserva di Apollo 11 e lasciato la NASA dopo il primo sbarco sulla Luna. A Lovell sarebbe toccato vivere l’incredibile e drammatica odissea di Apollo 13, conclusasi con il salvataggio dell’equipaggio. Per lui il destino aveva riservato due viaggi intorno alla Luna, non la possibilità di sbarcarvi.

Borman, Lovell e Anders ammararono nell’Oceano Pacifico alle 15:52 del 27 dicembre 1968, dopo un volo spaziale di 6 giorni, 3 ore e 42 minuti, riportando il racconto e l’esperienza di giorni indimenticabili per sé e per l’umanità. Borman e Lovell, oggi entrambi novantenni, erano diventati veterani dello spazio, avendo già volato insieme nella missione Gemini 7, orbitando intorno alla Terra dal 4 dicembre al 18 dicembre 1965. Dopo la prima missione intorno alla Luna del Natale 1968, Anders avrebbe fatto parte dell’equipaggio di riserva di Apollo 11 e lasciato la NASA dopo il primo sbarco sulla Luna. A Lovell sarebbe toccato vivere l’incredibile e drammatica odissea di Apollo 13, conclusasi con il salvataggio dell’equipaggio. Per lui il destino aveva riservato due viaggi intorno alla Luna, non la possibilità di sbarcarvi.

da Sorrentino | Dic 16, 2018 | Industria, Lanci, Primo Piano, Servizi Satellitari

Importante successo tecnico e commerciale per l’azienda spaziale Rocket Lab, che ha effettuato la prima missione per conto della NASA con il piccolo razzo Electron, lanciato dalla penisola di Mahia, al nord della Nuova Zelanda, portando in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10 cubesat progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall’agenzia spaziale americana e da scuole statunitensi. Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell’orbita terrestre bassa, il razzo Electron aveva ottenuto il primo successo nel gennaio 2018 portando in orbita tre satelliti, ciascuno dei quali di dimensioni equiparabili a quelle di una scatola di scarpe, aventi l’obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestri e rilevare dati meteorologici. Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate, la prima missione commerciale ha consentito di inserire in orbita circolare a 500 km di quota una serie di piccoli payload: 2 nanosatelliti CubeSat dell’azienda Spire, uno dell’azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo. Rocket Lab, azienda fondata da Peter Beck dieci anni fa a Auckland e poi trasferita negli Usa, ha dimostrato così la possibilità di fornire opportunità di lancio a basso costo di mini satelliti, aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale. Lungo 17 metri, un quarto del vettore Falcon 9 di SpaceX che è in grado di recuperare il primo stadio, il razzo Electron è realizzato in materiale composito di fibre di carbonio e dispone di motori stampati in 3D per ridurre i costi e i tempi di assemblaggio. Il costo di un lancio è di circa 5 milioni di dollari, pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.

Importante successo tecnico e commerciale per l’azienda spaziale Rocket Lab, che ha effettuato la prima missione per conto della NASA con il piccolo razzo Electron, lanciato dalla penisola di Mahia, al nord della Nuova Zelanda, portando in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10 cubesat progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall’agenzia spaziale americana e da scuole statunitensi. Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell’orbita terrestre bassa, il razzo Electron aveva ottenuto il primo successo nel gennaio 2018 portando in orbita tre satelliti, ciascuno dei quali di dimensioni equiparabili a quelle di una scatola di scarpe, aventi l’obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestri e rilevare dati meteorologici. Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate, la prima missione commerciale ha consentito di inserire in orbita circolare a 500 km di quota una serie di piccoli payload: 2 nanosatelliti CubeSat dell’azienda Spire, uno dell’azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo. Rocket Lab, azienda fondata da Peter Beck dieci anni fa a Auckland e poi trasferita negli Usa, ha dimostrato così la possibilità di fornire opportunità di lancio a basso costo di mini satelliti, aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale. Lungo 17 metri, un quarto del vettore Falcon 9 di SpaceX che è in grado di recuperare il primo stadio, il razzo Electron è realizzato in materiale composito di fibre di carbonio e dispone di motori stampati in 3D per ridurre i costi e i tempi di assemblaggio. Il costo di un lancio è di circa 5 milioni di dollari, pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.

da Sorrentino | Dic 13, 2018 | Astronomia, Primo Piano

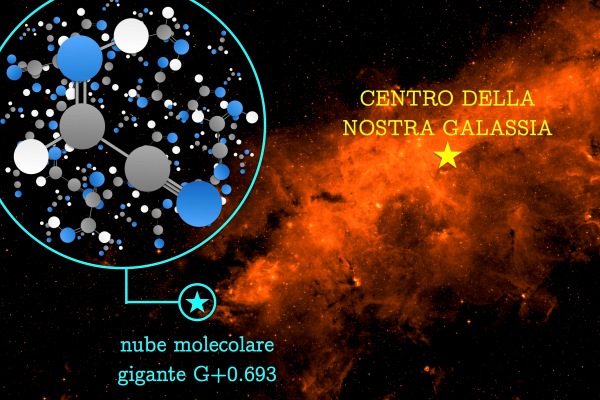

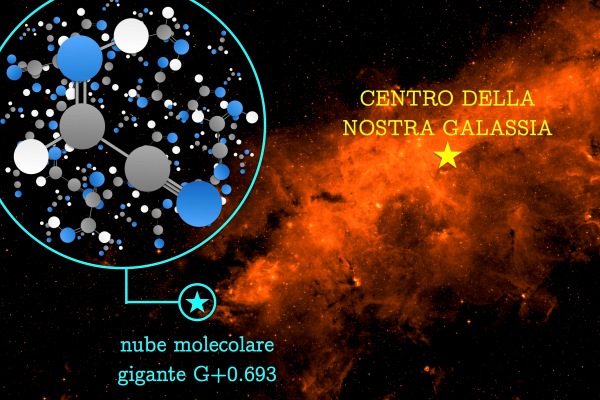

Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Víctor M. Rivilla dell’INAF di Arcetri (Firenze) ha scoperto l’abbondante presenza nello spazio interstellare della molecola Cianometanimina (più precisamente di un suo pezzo mancante), considerata un precursore dell’adenina, cioè uno dei “mattoni” del DNA. Studiando le nubi molecolari della Via Lattea, gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che alimenta la formazione di stelle e pianeti nell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina (Z-HNCHCN) che si pensa essere un precursore di una componente chiave del DNA e dell’RNA, cioè l’adenina. La scoperta è stata effettuata con i dati raccolti dal radiotelescopio IRAM di 30 metri a Granada, in Spagna. Modelli teorici hanno suggerito che l’adenina possa essere formata da molecole più semplici contenenti idrogeno (H), carbonio (C) e azoto (N). In particolare, i dimeri di HCN (molecole con 2 atomi di H, C e N) sono considerati i ”mattoni” fondamentali per la formazione dell’adenina. È per questo di cruciale importanza dal punto di vista astrobiologico capire come i dimeri HCN si formano nello spazio.

Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Víctor M. Rivilla dell’INAF di Arcetri (Firenze) ha scoperto l’abbondante presenza nello spazio interstellare della molecola Cianometanimina (più precisamente di un suo pezzo mancante), considerata un precursore dell’adenina, cioè uno dei “mattoni” del DNA. Studiando le nubi molecolari della Via Lattea, gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che alimenta la formazione di stelle e pianeti nell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina (Z-HNCHCN) che si pensa essere un precursore di una componente chiave del DNA e dell’RNA, cioè l’adenina. La scoperta è stata effettuata con i dati raccolti dal radiotelescopio IRAM di 30 metri a Granada, in Spagna. Modelli teorici hanno suggerito che l’adenina possa essere formata da molecole più semplici contenenti idrogeno (H), carbonio (C) e azoto (N). In particolare, i dimeri di HCN (molecole con 2 atomi di H, C e N) sono considerati i ”mattoni” fondamentali per la formazione dell’adenina. È per questo di cruciale importanza dal punto di vista astrobiologico capire come i dimeri HCN si formano nello spazio.

La Cianometanimina si presenta in due forme diverse, una delle quali (l’isomero E) era già stato rilevato alcuni anni fa in una nube gigante di gas, distante circa 25 mila anni luce dalla Terra. Dell’isomero Z nessuna traccia per molto tempo, almeno fino a questo momento. Víctor M. Rivilla spiega: “Abbiamo deciso di cercarlo nella nuvola molecolare gigante G+0.693-0.027 nel centro della nostra galassia. Abbiamo scelto questa regione perché i precedenti lavori ci hanno dimostrato che è molto ricca di altre molecole contenenti azoto e anche di altri importanti ingredienti per la vita come il fosforo. Non solo abbiamo rilevato la presenza di questa importante molecola, ma il risultato più interessante è che è davvero abbondante, molto più di quanto si pensasse in passato”. Le osservazioni hanno rivelato che l’isomero Z della molecola HNCHCN è sei volte più abbondante dell’isomero E. “Questa scoperta è emozionante perché abbiamo capito che i precursori dell’adenina, uno dei pezzi fondamentali del nostro DNA, sono efficientemente formati nello spazio. Questo è un passo cruciale per capire come gli ingredienti base della vita potrebbero essere stati assemblati nel mezzo interstellare prima di essere incorporati alla Terra primitiva”, conclude Rivilla.

(Photo credit: telescopio spaziale Spitzer della NASA/camera IRAC4 8 micrometri & Victor M. Rivilla)

La Cina è approdata sulla faccia nascosta della Luna. La sonda spaziale Chang’e-4 ha effettuato con successo l’allunaggio alle 3,26 ora italiana nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, quando a Pechino erano già le 10:26. La manovra di avvicinamento alla superficie lunare è iniziata a una quota di 15 km, mediante l’accensione del motore dotato di dispositivo di assetto variabile, e la discesa completata in nove minuti. Chang’e-4 si è posizionata verticalmente rispetto al suolo a una distanza di 100 metri per poi avviare la discesa finale, su una zona piana del cratere di Von Karman, nel polo Sud-bacino di Aitken, condotta con estrema accuratezza per evitare eventuali ostacoli che avrebbero potuto compromettere la stabilità. L’intera operazione è stata eseguita con il supporto del satellite Queqiao che ha consentito di mantenere il contatto con la sonda, grazie a una potente antenna parabolica di 4.2 metri e alla posizione orbitale intorno al punto di equilibrio lagrangiano L2, raggiunta lo scorso 19 giugno 2018 (28 giorni dopo il lancio), a una distanza di 60mila km dalla Luna.

La Cina è approdata sulla faccia nascosta della Luna. La sonda spaziale Chang’e-4 ha effettuato con successo l’allunaggio alle 3,26 ora italiana nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, quando a Pechino erano già le 10:26. La manovra di avvicinamento alla superficie lunare è iniziata a una quota di 15 km, mediante l’accensione del motore dotato di dispositivo di assetto variabile, e la discesa completata in nove minuti. Chang’e-4 si è posizionata verticalmente rispetto al suolo a una distanza di 100 metri per poi avviare la discesa finale, su una zona piana del cratere di Von Karman, nel polo Sud-bacino di Aitken, condotta con estrema accuratezza per evitare eventuali ostacoli che avrebbero potuto compromettere la stabilità. L’intera operazione è stata eseguita con il supporto del satellite Queqiao che ha consentito di mantenere il contatto con la sonda, grazie a una potente antenna parabolica di 4.2 metri e alla posizione orbitale intorno al punto di equilibrio lagrangiano L2, raggiunta lo scorso 19 giugno 2018 (28 giorni dopo il lancio), a una distanza di 60mila km dalla Luna.

Ultima Thule, l’asteroide scoperto dal telescopio orbitale Hubble nel giugno 2014 e che si trova a 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, è diventato l’oggetto cosmico più lontano ad essere stato avvicinato da uno strumento inviato dall’uomo nello spazio. La sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral con il potente razzo Atlas V e che ha svelato il mondo di Plutone sorvolandolo il 14 luglio del 2015, si è spinta nella Fascia di Kuiper, la culla degli corpi primordiali testimoni della nascita del sistema solare, arrivando a sfiorare a una distanza di 3.500 km, in questa regione buia, fredda e profonda, il sasso celeste a forma di tubero ribattezzato con il nome dell’isola mitica descritta nei diari dell’esploratore greco Pitea nel terzo secolo avanti Cristo. Il contatto è avvenuto alle 6:33 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2019. Un inizio d’anno che segna una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, sia perché dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena e dalla Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nel Maryland sono stati capaci di guidare con la massima precisione la sonda “New Horizons” all’incontro ravvicinato, sia per i risultati scientifici attesi e che promettono di fornire nuove informazioni sullo stato di formazione del sistema solare avvenuto 4,6 miliardi di anni fa. E se dai centri di controllo della missione si è dovuto attendere sei ore per ricevere il segnale che confermasse l’esito positivo del rendez-vous cosmico, ci vorranno 20 mesi per acquisire i dati trasmessi dalla sonda che assommano a sette gigabyte, comprese le immagini in alta risoluzione destinati a rendere più nitido e comprensibile Ultima Thule nella forma e nelle dimensioni, con un diametro stimato tra i 40 e i 50 chilometri. Il passaggio ravvicinato di New Horizons all’asteroide è avvenuto alla velocità di 14.4 km al secondo. Un battito di ciglia per fotografare un piccolo mondo lontano che rappresenta una miniera ricchissima di informazioni sull’alba del nostro sistema solare.

Ultima Thule, l’asteroide scoperto dal telescopio orbitale Hubble nel giugno 2014 e che si trova a 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, è diventato l’oggetto cosmico più lontano ad essere stato avvicinato da uno strumento inviato dall’uomo nello spazio. La sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral con il potente razzo Atlas V e che ha svelato il mondo di Plutone sorvolandolo il 14 luglio del 2015, si è spinta nella Fascia di Kuiper, la culla degli corpi primordiali testimoni della nascita del sistema solare, arrivando a sfiorare a una distanza di 3.500 km, in questa regione buia, fredda e profonda, il sasso celeste a forma di tubero ribattezzato con il nome dell’isola mitica descritta nei diari dell’esploratore greco Pitea nel terzo secolo avanti Cristo. Il contatto è avvenuto alle 6:33 del mattino (ora italiana) del 1 gennaio 2019. Un inizio d’anno che segna una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, sia perché dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena e dalla Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nel Maryland sono stati capaci di guidare con la massima precisione la sonda “New Horizons” all’incontro ravvicinato, sia per i risultati scientifici attesi e che promettono di fornire nuove informazioni sullo stato di formazione del sistema solare avvenuto 4,6 miliardi di anni fa. E se dai centri di controllo della missione si è dovuto attendere sei ore per ricevere il segnale che confermasse l’esito positivo del rendez-vous cosmico, ci vorranno 20 mesi per acquisire i dati trasmessi dalla sonda che assommano a sette gigabyte, comprese le immagini in alta risoluzione destinati a rendere più nitido e comprensibile Ultima Thule nella forma e nelle dimensioni, con un diametro stimato tra i 40 e i 50 chilometri. Il passaggio ravvicinato di New Horizons all’asteroide è avvenuto alla velocità di 14.4 km al secondo. Un battito di ciglia per fotografare un piccolo mondo lontano che rappresenta una miniera ricchissima di informazioni sull’alba del nostro sistema solare.

Cinquant’anni fa, il 21 dicembre 1968, i primi uomini lasciavano per la prima volta la Terra e abbandonavano la gravità del pianeta per fare rotta verso la Luna. L’equipaggio di Apollo 8, composto dal comandante Frank Borman, dal pilota del modulo di comando James Lovell e dal pilota del modulo lunare William Anders, decollava alle 12:51 a bordo della navicella posta in cima al potente razzo Saturno V, dalla celebre rampa 39A del Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida. Era la terza missione del grande propulsore progettato per la conquista della Luna, la prima con equipaggio. La missione di Apollo 8 apriva di fatto la nuova frontiera dell’esplorazione spaziale, nella sfida a distanza con la cosmonautica sovietica, ma soprattutto svelava al mondo la Terra vista dal di fuori, come non era mai accaduto a un essere umano. Un’immagine che sarebbe stata riproposta poi mirabilmente dall’orizzonte lunare, dopo avere sorvolato e ammirato la magnifica desolazione della superficie selenita e visto la faccia nascosta. Una tappa di avvicinamento al nostro satellite naturale che Werner von Braun e la NASA avevano progettato con la consapevolezza che tutto dovesse funzionare perfettamente e nei tempi giusti, per consentire alla navicella Apollo di entrare nell’orbita lunare, effettuare la circumnavigazione e uscirne mediante l’accensione dei piccoli razzi propulsori per fare ritorno verso casa rientrando nel campo gravitazionale terrestre. Apollo 8 raggiunse la Luna alla vigilia di Natale, compì dieci orbite per una durata complessiva di 20 ore, regalando l’emozione indimenticabile di un collegamento televisivo durante il quale i tre astronauti lessero i primi dieci versetti del libro della Genesi. Fu, quella, la trasmissione più vista nella storia della televisione.

Cinquant’anni fa, il 21 dicembre 1968, i primi uomini lasciavano per la prima volta la Terra e abbandonavano la gravità del pianeta per fare rotta verso la Luna. L’equipaggio di Apollo 8, composto dal comandante Frank Borman, dal pilota del modulo di comando James Lovell e dal pilota del modulo lunare William Anders, decollava alle 12:51 a bordo della navicella posta in cima al potente razzo Saturno V, dalla celebre rampa 39A del Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida. Era la terza missione del grande propulsore progettato per la conquista della Luna, la prima con equipaggio. La missione di Apollo 8 apriva di fatto la nuova frontiera dell’esplorazione spaziale, nella sfida a distanza con la cosmonautica sovietica, ma soprattutto svelava al mondo la Terra vista dal di fuori, come non era mai accaduto a un essere umano. Un’immagine che sarebbe stata riproposta poi mirabilmente dall’orizzonte lunare, dopo avere sorvolato e ammirato la magnifica desolazione della superficie selenita e visto la faccia nascosta. Una tappa di avvicinamento al nostro satellite naturale che Werner von Braun e la NASA avevano progettato con la consapevolezza che tutto dovesse funzionare perfettamente e nei tempi giusti, per consentire alla navicella Apollo di entrare nell’orbita lunare, effettuare la circumnavigazione e uscirne mediante l’accensione dei piccoli razzi propulsori per fare ritorno verso casa rientrando nel campo gravitazionale terrestre. Apollo 8 raggiunse la Luna alla vigilia di Natale, compì dieci orbite per una durata complessiva di 20 ore, regalando l’emozione indimenticabile di un collegamento televisivo durante il quale i tre astronauti lessero i primi dieci versetti del libro della Genesi. Fu, quella, la trasmissione più vista nella storia della televisione.  Borman, Lovell e Anders ammararono nell’Oceano Pacifico alle 15:52 del 27 dicembre 1968, dopo un volo spaziale di 6 giorni, 3 ore e 42 minuti, riportando il racconto e l’esperienza di giorni indimenticabili per sé e per l’umanità. Borman e Lovell, oggi entrambi novantenni, erano diventati veterani dello spazio, avendo già volato insieme nella missione Gemini 7, orbitando intorno alla Terra dal 4 dicembre al 18 dicembre 1965. Dopo la prima missione intorno alla Luna del Natale 1968, Anders avrebbe fatto parte dell’equipaggio di riserva di Apollo 11 e lasciato la NASA dopo il primo sbarco sulla Luna. A Lovell sarebbe toccato vivere l’incredibile e drammatica odissea di Apollo 13, conclusasi con il salvataggio dell’equipaggio. Per lui il destino aveva riservato due viaggi intorno alla Luna, non la possibilità di sbarcarvi.

Borman, Lovell e Anders ammararono nell’Oceano Pacifico alle 15:52 del 27 dicembre 1968, dopo un volo spaziale di 6 giorni, 3 ore e 42 minuti, riportando il racconto e l’esperienza di giorni indimenticabili per sé e per l’umanità. Borman e Lovell, oggi entrambi novantenni, erano diventati veterani dello spazio, avendo già volato insieme nella missione Gemini 7, orbitando intorno alla Terra dal 4 dicembre al 18 dicembre 1965. Dopo la prima missione intorno alla Luna del Natale 1968, Anders avrebbe fatto parte dell’equipaggio di riserva di Apollo 11 e lasciato la NASA dopo il primo sbarco sulla Luna. A Lovell sarebbe toccato vivere l’incredibile e drammatica odissea di Apollo 13, conclusasi con il salvataggio dell’equipaggio. Per lui il destino aveva riservato due viaggi intorno alla Luna, non la possibilità di sbarcarvi.

Importante successo tecnico e commerciale per l’azienda spaziale Rocket Lab, che ha effettuato la prima missione per conto della NASA con il piccolo razzo Electron, lanciato dalla penisola di Mahia, al nord della Nuova Zelanda, portando in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10 cubesat progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall’agenzia spaziale americana e da scuole statunitensi. Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell’orbita terrestre bassa, il razzo Electron aveva ottenuto il primo successo nel gennaio 2018 portando in orbita tre satelliti, ciascuno dei quali di dimensioni equiparabili a quelle di una scatola di scarpe, aventi l’obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestri e rilevare dati meteorologici. Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate, la prima missione commerciale ha consentito di inserire in orbita circolare a 500 km di quota una serie di piccoli payload: 2 nanosatelliti CubeSat dell’azienda Spire, uno dell’azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo. Rocket Lab, azienda fondata da Peter Beck dieci anni fa a Auckland e poi trasferita negli Usa, ha dimostrato così la possibilità di fornire opportunità di lancio a basso costo di mini satelliti, aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale. Lungo 17 metri, un quarto del vettore Falcon 9 di SpaceX che è in grado di recuperare il primo stadio, il razzo Electron è realizzato in materiale composito di fibre di carbonio e dispone di motori stampati in 3D per ridurre i costi e i tempi di assemblaggio. Il costo di un lancio è di circa 5 milioni di dollari, pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.

Importante successo tecnico e commerciale per l’azienda spaziale Rocket Lab, che ha effettuato la prima missione per conto della NASA con il piccolo razzo Electron, lanciato dalla penisola di Mahia, al nord della Nuova Zelanda, portando in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10 cubesat progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall’agenzia spaziale americana e da scuole statunitensi. Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell’orbita terrestre bassa, il razzo Electron aveva ottenuto il primo successo nel gennaio 2018 portando in orbita tre satelliti, ciascuno dei quali di dimensioni equiparabili a quelle di una scatola di scarpe, aventi l’obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestri e rilevare dati meteorologici. Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate, la prima missione commerciale ha consentito di inserire in orbita circolare a 500 km di quota una serie di piccoli payload: 2 nanosatelliti CubeSat dell’azienda Spire, uno dell’azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo. Rocket Lab, azienda fondata da Peter Beck dieci anni fa a Auckland e poi trasferita negli Usa, ha dimostrato così la possibilità di fornire opportunità di lancio a basso costo di mini satelliti, aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale. Lungo 17 metri, un quarto del vettore Falcon 9 di SpaceX che è in grado di recuperare il primo stadio, il razzo Electron è realizzato in materiale composito di fibre di carbonio e dispone di motori stampati in 3D per ridurre i costi e i tempi di assemblaggio. Il costo di un lancio è di circa 5 milioni di dollari, pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.

Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Víctor M. Rivilla dell’INAF di Arcetri (Firenze) ha scoperto l’abbondante presenza nello spazio interstellare della molecola Cianometanimina (più precisamente di un suo pezzo mancante), considerata un precursore dell’adenina, cioè uno dei “mattoni” del DNA. Studiando le nubi molecolari della Via Lattea, gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che alimenta la formazione di stelle e pianeti nell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina (Z-HNCHCN) che si pensa essere un precursore di una componente chiave del DNA e dell’RNA, cioè l’adenina. La scoperta è stata effettuata con i dati raccolti dal radiotelescopio IRAM di 30 metri a Granada, in Spagna. Modelli teorici hanno suggerito che l’adenina possa essere formata da molecole più semplici contenenti idrogeno (H), carbonio (C) e azoto (N). In particolare, i dimeri di HCN (molecole con 2 atomi di H, C e N) sono considerati i ”mattoni” fondamentali per la formazione dell’adenina. È per questo di cruciale importanza dal punto di vista astrobiologico capire come i dimeri HCN si formano nello spazio.

Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Víctor M. Rivilla dell’INAF di Arcetri (Firenze) ha scoperto l’abbondante presenza nello spazio interstellare della molecola Cianometanimina (più precisamente di un suo pezzo mancante), considerata un precursore dell’adenina, cioè uno dei “mattoni” del DNA. Studiando le nubi molecolari della Via Lattea, gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che alimenta la formazione di stelle e pianeti nell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina (Z-HNCHCN) che si pensa essere un precursore di una componente chiave del DNA e dell’RNA, cioè l’adenina. La scoperta è stata effettuata con i dati raccolti dal radiotelescopio IRAM di 30 metri a Granada, in Spagna. Modelli teorici hanno suggerito che l’adenina possa essere formata da molecole più semplici contenenti idrogeno (H), carbonio (C) e azoto (N). In particolare, i dimeri di HCN (molecole con 2 atomi di H, C e N) sono considerati i ”mattoni” fondamentali per la formazione dell’adenina. È per questo di cruciale importanza dal punto di vista astrobiologico capire come i dimeri HCN si formano nello spazio.