da Sorrentino | Nov 12, 2018 | Industria, Missioni, Primo Piano, Programmi

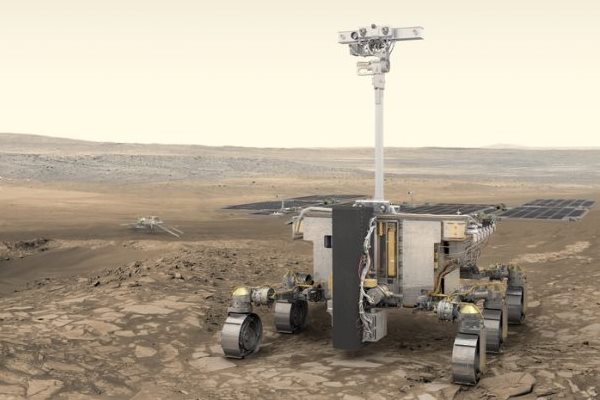

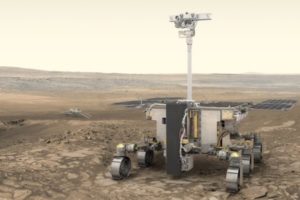

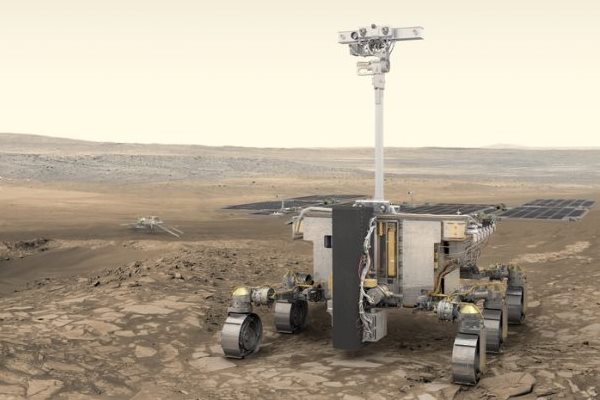

ALTEC e Thales Alenia Space, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, hanno presentato ufficialmente in corso Marche a Torino il centro di controllo ROCC della missione ExoMars 2020 che sovrintenderà alle attività di superficie del rover europeo che sarà rilasciato sul Pianeta Rosso nel marzo 2021. A tale proposito la quarantina di esperti della comunità scientifica hanno proposto Oxia Planum come luogo in cui fare atterrare il rover. Una proposta che sarà vagliata, ed eventualmente approvata entro la metà del 2019, dall’Agenzia Spaziale Europea e da quella russa Roscomos che hanno varato la missione Exomars 2020, a cui l’Agenzia Spaziale Italiana contribuisce con un investimento pari al 40 per cento del costo totale. L’alternativa a Oxia Planum, prescelta perché presenta meno rischi, sia nella fase di discesa e in quella operativa in superficie per il rover, sarebbe Mawrth Vallis. Raffaele Mugnuolo, responsabile Asi per la partecipazione scientifica italiana alla missione e Chair del ExoMars Risc (Rover Instrument Steering Committee), ha parlato in positivo del confronto tra i componenti scientifici, ricordando che il primo obiettivo è centrare l’arrivo sulla superficie marziana, cui fa seguito la possibilità di perforare in profondità fino a due metri. E’ evidente che l’attenzione su Oxia Planum è motivata dai segni della presenza in passato di acqua allo stato liquido, che può aver giocato un ruolo determinante per ospitare forme elementari di vita. La capacità di scandagliare, offerta dalla tecnologia italiana sviluppata per il rover europeo, si lega al programma di esplorazione affidato a Maria Cristina De Sanctis, ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica e principal investigator dello spettrometro italiano Ma_Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies) a bordo della missione ExoMars 2020. La discesa e lo sbarco del rover devono soddisfare due requisiti. Il primo riguarda il sito di atterraggio, che deve trovarsi ad un livello adeguatamente basso, in modo che ci siano atmosfera e tempo sufficienti per aiutare a rallentare la discesa del paracadute, rispettando le ellissi di atterraggio di 120 x 19 km, consentendo lo spiegamento delle rampe della piattaforma di superficie per l’uscita del rover e la successiva guida del rover. Il secondo consiste nell’identificare i siti in cui il rover può usare il trapano per recuperare campioni fino a due metri di profondità.

ALTEC e Thales Alenia Space, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, hanno presentato ufficialmente in corso Marche a Torino il centro di controllo ROCC della missione ExoMars 2020 che sovrintenderà alle attività di superficie del rover europeo che sarà rilasciato sul Pianeta Rosso nel marzo 2021. A tale proposito la quarantina di esperti della comunità scientifica hanno proposto Oxia Planum come luogo in cui fare atterrare il rover. Una proposta che sarà vagliata, ed eventualmente approvata entro la metà del 2019, dall’Agenzia Spaziale Europea e da quella russa Roscomos che hanno varato la missione Exomars 2020, a cui l’Agenzia Spaziale Italiana contribuisce con un investimento pari al 40 per cento del costo totale. L’alternativa a Oxia Planum, prescelta perché presenta meno rischi, sia nella fase di discesa e in quella operativa in superficie per il rover, sarebbe Mawrth Vallis. Raffaele Mugnuolo, responsabile Asi per la partecipazione scientifica italiana alla missione e Chair del ExoMars Risc (Rover Instrument Steering Committee), ha parlato in positivo del confronto tra i componenti scientifici, ricordando che il primo obiettivo è centrare l’arrivo sulla superficie marziana, cui fa seguito la possibilità di perforare in profondità fino a due metri. E’ evidente che l’attenzione su Oxia Planum è motivata dai segni della presenza in passato di acqua allo stato liquido, che può aver giocato un ruolo determinante per ospitare forme elementari di vita. La capacità di scandagliare, offerta dalla tecnologia italiana sviluppata per il rover europeo, si lega al programma di esplorazione affidato a Maria Cristina De Sanctis, ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica e principal investigator dello spettrometro italiano Ma_Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies) a bordo della missione ExoMars 2020. La discesa e lo sbarco del rover devono soddisfare due requisiti. Il primo riguarda il sito di atterraggio, che deve trovarsi ad un livello adeguatamente basso, in modo che ci siano atmosfera e tempo sufficienti per aiutare a rallentare la discesa del paracadute, rispettando le ellissi di atterraggio di 120 x 19 km, consentendo lo spiegamento delle rampe della piattaforma di superficie per l’uscita del rover e la successiva guida del rover. Il secondo consiste nell’identificare i siti in cui il rover può usare il trapano per recuperare campioni fino a due metri di profondità.

da Sorrentino | Nov 8, 2018 | Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Trasferimento Tecnologico

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

da Sorrentino | Nov 6, 2018 | Politica Spaziale, Primo Piano

Roberto Battiston non è più il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il ministro dell’istruzione, università e della ricerca, Bussetti, gli ha revocato l’incarico nella mattinata di martedì 6 novembre con procedura immediata. Sorpreso dalla decisione, Battiston ha commentato definendolo “il primo spoil system di Ente di Ricerca”, aggiungendo poi i ringraziamenti rivolti alle migliaia di persone con cui ha condiviso “quattro anni fantastici di spazio Italiano”. Battiston era stato nominato alla presidenza dell’ASI il 16 maggio 2014 e riconfermato il 9 maggio 2018. Un secondo mandato quadriennale, con scadenza prevista nel 2022, ma iniziato con la creazione nel mese di luglio di una struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio: un Comitato interministeriale per le politiche spaziali, coordinato dal sottogretario Giancarlo Giorgetti e che non prevede tra i suoi componenti il presidente dell’Asi.

Roberto Battiston non è più il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il ministro dell’istruzione, università e della ricerca, Bussetti, gli ha revocato l’incarico nella mattinata di martedì 6 novembre con procedura immediata. Sorpreso dalla decisione, Battiston ha commentato definendolo “il primo spoil system di Ente di Ricerca”, aggiungendo poi i ringraziamenti rivolti alle migliaia di persone con cui ha condiviso “quattro anni fantastici di spazio Italiano”. Battiston era stato nominato alla presidenza dell’ASI il 16 maggio 2014 e riconfermato il 9 maggio 2018. Un secondo mandato quadriennale, con scadenza prevista nel 2022, ma iniziato con la creazione nel mese di luglio di una struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio: un Comitato interministeriale per le politiche spaziali, coordinato dal sottogretario Giancarlo Giorgetti e che non prevede tra i suoi componenti il presidente dell’Asi.

Professore ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento, lungamente impegnato nella ricerca sui raggi cosmici e ideatore con il Nobel Samuel C.C. Ting dell’esperimento Ams per la caccia all’antimateria posizionato sulla stazione spaziale internazionale, Roberto Battiston ha accompagnato l’Italia dello Spazio nell’avvio dei programmi più all’avanguardia, dal sistema di navigazione satellitare europeo Galileo e alla costellazione di osservazione terrestre COSMO-SkyMed fino al piccolo lanciatore Avio, passando per le missioni dei nostri astronauti sulla stazione spaziale internazionale a quelle di esplorazione cosmica, diventando un sostenitore dei progetti rivolti alla base circumlunare con l’obiettivo di pianificare i viaggi su Marte.

La sua ultima uscita ufficiale il 1° novembre scorso a Buenos Aires, in occasione del terzo Forum Internazionale dello Spazio, organizzato dall’International Astronautica Federation e dall’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con il governo argentino e l’agenzia spaziale locale Conae. Un forum ideato dallo stesso Battiston per allargare l’uso dello spazio alle altre realtà universitarie e industriali con l’obiettivo di realizzare forme di cooperazione in grado di favorire l’Alta formazione, la gestione delle risorse naturali e la prevenzione dei disastri. Un esempio di quella che viene definita la Space Diplomacy. Proprio con l’agenzia Conae l’Asi ha dato vita alla costellazione italo-argentina di osservazione della Terra, Siasge (Sistema Italo Argentino di Satelliti per la Gestione delle Emergenze).

da Sorrentino | Ott 20, 2018 | Industria, Lanci, Missioni, Primo Piano

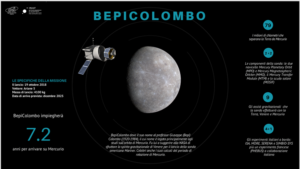

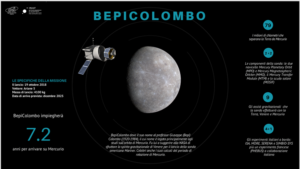

Il razzo vettore europeo Ariane 5 ha messo in orbita alle 3:45 notturne (ora italiana) di sabato 20 ottobre le due sonde unite della missione BepiColombo che ha come obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il lanciatore si è sollevato dalla piattaforma nel centro spaziale europeo di Kourou in Guyana Francese, immettendo con estrema precisione e nei tempi stabiliti il prezioso carico utile, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese Jaxa. Il rispetto della traiettoria è più che mai decisivo in una missione complessa e articolata come BepiColombo, che giungerà a destinazione nel dicembre 2025, combinando propulsione ionica e chimica ma soprattutto facendo ricordo a numerose spinte gravitazionali durante il lungo percorso: la sonda effettuerà, infatti, un flyby (volo ravvicinato) attorno della Terra, due attorno a Venere e sei attorno Mercurio prima di effettuare le manovre di frenata e posizionamento orbitale intorno al pianeta più vicino al Sole. La missione è composta da due sonde complementari che volano unite tra loro con l’obiettivo di svelare i più profondi segreti di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole e tra i meno esplorati nel Sistema Solare. Dopo Mariner 10 e MESSENGER, entrambe missioni della NASA, saranno l’Europa e il Giappone a fare il grande passo verso il cosiddetto “pianeta degli estremi”. La denominazione della missione è un omaggio a Giuseppe Colombo, matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano, soprannominato il “Meccanico del cielo”,

Il razzo vettore europeo Ariane 5 ha messo in orbita alle 3:45 notturne (ora italiana) di sabato 20 ottobre le due sonde unite della missione BepiColombo che ha come obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il lanciatore si è sollevato dalla piattaforma nel centro spaziale europeo di Kourou in Guyana Francese, immettendo con estrema precisione e nei tempi stabiliti il prezioso carico utile, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese Jaxa. Il rispetto della traiettoria è più che mai decisivo in una missione complessa e articolata come BepiColombo, che giungerà a destinazione nel dicembre 2025, combinando propulsione ionica e chimica ma soprattutto facendo ricordo a numerose spinte gravitazionali durante il lungo percorso: la sonda effettuerà, infatti, un flyby (volo ravvicinato) attorno della Terra, due attorno a Venere e sei attorno Mercurio prima di effettuare le manovre di frenata e posizionamento orbitale intorno al pianeta più vicino al Sole. La missione è composta da due sonde complementari che volano unite tra loro con l’obiettivo di svelare i più profondi segreti di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole e tra i meno esplorati nel Sistema Solare. Dopo Mariner 10 e MESSENGER, entrambe missioni della NASA, saranno l’Europa e il Giappone a fare il grande passo verso il cosiddetto “pianeta degli estremi”. La denominazione della missione è un omaggio a Giuseppe Colombo, matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano, soprannominato il “Meccanico del cielo”,

Le sonde sono l’europea Mercury Planetary Orbiter (MPO), che avvicinandosi a Mercurio avrà il compito di analizzarne la superficie e la composizione, e la giapponese Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), che avrà lo scopo di studiare in dettaglio l’ambiente magnetico di Mercurio, l’interazione del pianeta con il vento solare e la chimica della sua impalpabile esosfera. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha realizzato 4 dei 16 strumenti/esperimenti a bordo dei due orbiter, grazie al contributo della comunità scientifica italiana, tra cui i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e un gruppo dell’Università “La Sapienza” di Roma. Su MPO sono imbarcati gli strumenti italiani: l’accelerometro ISA, i rilevatori di particelle SERENA e la suite SIMBIO-SYS composta da tre strumenti ottici, mentre il quarto, il trasponder MORE che misurerà i segnali di onde elettromagnetiche in banda Ka che saranno inviati dal trasponder a terra e viceversa. Il contributo italiano si amplia anche con la partecipazione allo strumento francese PHEBUS, spettrometro dedicato all’indagine della composizione e della dinamica dell’esosfera di Mercurio. La partecipazione è regolata da un accordo bilaterale ASI-CNES e riguarda le attività di calibrazione mirate a definire un modello radiometrico completo dello strumento svolte dal team del CNR e Università di Padova.

BepiColombo è la quinta missione Cornerstone del programma Horizon 2000+ dell’Agenzia Spaziale Europea. L’industria italiana ha collaborato alla realizzazione della missione, in particolare Leonardo e Thales Alenia Space, che è stata il subcontraente principale del satellite (costruito da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor) guidando le 35 aziende europee coinvolte. In particolare, Thales Alenia Space è responsabile dei sistemi di telecomunicazione, controllo termico, distribuzione della potenza elettrica, della integrazione e prove del satellite completo e del supporto alla campagna di lancio. L’azienda ha sviluppato, inoltre, il Deep Space Transponder – trasponditore in banda X e Ka, i computers di bordo, la memoria di massa e l’antenna ad alto guadagno. Per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana Thales Alenia Space ha inoltre sviluppato l’esperimento di Radioscienza More e l’accelerometro ISA.

BepiColombo è la quinta missione Cornerstone del programma Horizon 2000+ dell’Agenzia Spaziale Europea. L’industria italiana ha collaborato alla realizzazione della missione, in particolare Leonardo e Thales Alenia Space, che è stata il subcontraente principale del satellite (costruito da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor) guidando le 35 aziende europee coinvolte. In particolare, Thales Alenia Space è responsabile dei sistemi di telecomunicazione, controllo termico, distribuzione della potenza elettrica, della integrazione e prove del satellite completo e del supporto alla campagna di lancio. L’azienda ha sviluppato, inoltre, il Deep Space Transponder – trasponditore in banda X e Ka, i computers di bordo, la memoria di massa e l’antenna ad alto guadagno. Per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana Thales Alenia Space ha inoltre sviluppato l’esperimento di Radioscienza More e l’accelerometro ISA.

La peculiarità di BepiColombo è quello di sviluppare particolari tecnologie per le alte temperature: infatti la distanza Mercurio-Sole è poco meno di 1/3 della distanza Terra-Sole e si stima che la radiazione solare in orbita intorno a Mercurio sia 10 volte più intensa di quelli in orbita intorno alla Terra. Per arrivare su Mercurio, la sonda – nella parte esposta al Sole – sopporterà temperature superiori a 300°C, con escursioni sul riflettore dell’antenna a 400°C e oltre, mentre all’interno del modulo MPO gli strumenti potranno operare a temperature molto meno severe, da 0°C a 40°C. E’ stato quindi necessario sviluppare materiali e dispositivi ad hoc per tutti gli elementi esposti quali le coperte termiche, le antenne, le celle solari e per i relativi meccanismi di puntamento. Il Trasponditore costituisce una sostanziale innovazione della linea di apparati di radio-comunicazione per lo Spazio Profondo. L’Antenna ad alto guadagno (interamente sviluppata da Thales Alenia Space in Italia) si caratterizza per le elevatissime prestazioni, indispensabili per affrontare le severe condizioni ambientali di Mercurio. Si tratta di una evoluzione dell’antenna realizzata per la nota missione Cassini-Huygens per lo studio di Saturno.

Roberto Battiston presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, sottolinea il contributo della comunità scientifica e dell’industria aerospaziale del nostro Paese a una missione tra le più affascinanti di sempre perché ci porta ad esplorare Mercurio, un pianeta estremo di cui conosciamo ancora poco, difficile da raggiungere ma importantissimo dal punto di vista della planetologia per capire l’origine e l’evoluzione del nostro Sistema Solare. Nichi D’Amico, presidente dell’INAF, commenta con soddisfazione il coinvolgimento di numerosi ricercatori del nostro istituto dimostra che l’Italia è al centro dell’astrofisica mondiale, anche nelle missioni spaziali. Scienziati e ingegneri dell’INAF saranno in prima linea anche nei prossimi anni, quando arriveranno i primi dati riguardanti Mercurio.

Roberto Battiston presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, sottolinea il contributo della comunità scientifica e dell’industria aerospaziale del nostro Paese a una missione tra le più affascinanti di sempre perché ci porta ad esplorare Mercurio, un pianeta estremo di cui conosciamo ancora poco, difficile da raggiungere ma importantissimo dal punto di vista della planetologia per capire l’origine e l’evoluzione del nostro Sistema Solare. Nichi D’Amico, presidente dell’INAF, commenta con soddisfazione il coinvolgimento di numerosi ricercatori del nostro istituto dimostra che l’Italia è al centro dell’astrofisica mondiale, anche nelle missioni spaziali. Scienziati e ingegneri dell’INAF saranno in prima linea anche nei prossimi anni, quando arriveranno i primi dati riguardanti Mercurio.

da Sorrentino | Ott 14, 2018 | Eventi Scientifici e Culturali, Politica Spaziale, Primo Piano

L’economia dello spazio è chiamata a fare i conti con la gestione della nuvola di detriti spaziali presente nelle orbite maggiormente utilizzate, quella bassa fino a 2000 km, dove operano in prevalenza i satelliti per l’osservazione terrestre e scientifici, e quella geostazionaria, a 36mila km di quota, dove si concentrano i satelliti per le telecomunicazioni. I residui di 60 anni di attività, fatta di lanci e satelliti in disuso, ma anche di frattaglie metalliche di minuscole dimensioni, pone i responsabili delle agenzie spaziali di fronte alla necessità di mettere in campo tecnologie per rimuoverne una certa quantità e pianificare un futuro fatto di satelliti che a fine vita non diventino pericolosi detriti. Il problema riguarda la sicurezza delle missioni spaziali e la possibilità di continuare a utilizzare le orbite che rispondono alle esigenze operative. Un tema affrontato da Luisa Innocenti, dal 2012 a capo del Clean Space Office dell’Agenzia Spaziale Europea, intervenuta a BergamoScienza. La sfida per ripulire lo spazio circumterrestre è iniziata da tempo e l’ESA è capofila nella ricerca di soluzioni praticabili e affidabili, come pure nell’impegno a introdurre in tutti i progetti dell’industria spaziale l’analisi del ciclo di vita, dalla costruzione al lancio all’impiego in orbita. Il futuro razzo vettore europeo Ariane 6 è il primo lanciatore che risponde a questi requisiti. L’ESA è responsabile di poco meno di 100 dei 29mila detriti spaziali di dimensioni superiori a 10 cm, che sono regolarmente tracciati. Ciò nonostante sta studiando una missione che consenta di recuperare il grande satellite di osservazione terrestre Envisat, in disuso con le sue 8 tonnellate di massa. Due le soluzioni proposte: una rete che verrebbe lanciata da una distanza di 50 km per avvolgerlo e trascinarlo, o un braccio robotico che aggancerebbe il satellite per rimuoverlo e farlo deorbitare in modo controllato fino alla distruzione nell’attrito con gli strati densi dell’atmosfera. Ma i numeri di residui delle missioni spaziali con cui fare i conti sono alti. Su circa 7.500 satelliti lanciati dal lontano 1957, quelli attualmente in funzione sono 1.200. Il totale delle masse di oggetti artificiali lanciati nello spazio è di circa 7.500 tonnellate. Il numero dei detriti sotto costante osservazione è di circa 23mila. Finora si sono registrati circa 300 tra impatti e collisioni in orbita, am bisogna tenere conto che navigano ad alte velocità 750mila detriti di dimensioni comprese tra 1 a 10 cm e 166 milioni tra 1 millimetro e 1 cm. Non sono stati previsti progetti internazionali né fondi per varare un piano commerciale di spazzamento spaziale, che dovrebbe interessare tutte le nazioni con capacità di lancio e detentrici di satelliti, ma è certo che in futuro l’industria spaziale sarà chiamata a impiegare materiali che permettano ai satelliti di bruciare interamente durante il rientro in atmosfera.

ALTEC e Thales Alenia Space, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, hanno presentato ufficialmente in corso Marche a Torino il centro di controllo ROCC della missione ExoMars 2020 che sovrintenderà alle attività di superficie del rover europeo che sarà rilasciato sul Pianeta Rosso nel marzo 2021. A tale proposito la quarantina di esperti della comunità scientifica hanno proposto Oxia Planum come luogo in cui fare atterrare il rover. Una proposta che sarà vagliata, ed eventualmente approvata entro la metà del 2019, dall’Agenzia Spaziale Europea e da quella russa Roscomos che hanno varato la missione Exomars 2020, a cui l’Agenzia Spaziale Italiana contribuisce con un investimento pari al 40 per cento del costo totale. L’alternativa a Oxia Planum, prescelta perché presenta meno rischi, sia nella fase di discesa e in quella operativa in superficie per il rover, sarebbe Mawrth Vallis. Raffaele Mugnuolo, responsabile Asi per la partecipazione scientifica italiana alla missione e Chair del ExoMars Risc (Rover Instrument Steering Committee), ha parlato in positivo del confronto tra i componenti scientifici, ricordando che il primo obiettivo è centrare l’arrivo sulla superficie marziana, cui fa seguito la possibilità di perforare in profondità fino a due metri. E’ evidente che l’attenzione su Oxia Planum è motivata dai segni della presenza in passato di acqua allo stato liquido, che può aver giocato un ruolo determinante per ospitare forme elementari di vita. La capacità di scandagliare, offerta dalla tecnologia italiana sviluppata per il rover europeo, si lega al programma di esplorazione affidato a Maria Cristina De Sanctis, ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica e principal investigator dello spettrometro italiano Ma_Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies) a bordo della missione ExoMars 2020. La discesa e lo sbarco del rover devono soddisfare due requisiti. Il primo riguarda il sito di atterraggio, che deve trovarsi ad un livello adeguatamente basso, in modo che ci siano atmosfera e tempo sufficienti per aiutare a rallentare la discesa del paracadute, rispettando le ellissi di atterraggio di 120 x 19 km, consentendo lo spiegamento delle rampe della piattaforma di superficie per l’uscita del rover e la successiva guida del rover. Il secondo consiste nell’identificare i siti in cui il rover può usare il trapano per recuperare campioni fino a due metri di profondità.

ALTEC e Thales Alenia Space, insieme all’Agenzia Spaziale Italiana, hanno presentato ufficialmente in corso Marche a Torino il centro di controllo ROCC della missione ExoMars 2020 che sovrintenderà alle attività di superficie del rover europeo che sarà rilasciato sul Pianeta Rosso nel marzo 2021. A tale proposito la quarantina di esperti della comunità scientifica hanno proposto Oxia Planum come luogo in cui fare atterrare il rover. Una proposta che sarà vagliata, ed eventualmente approvata entro la metà del 2019, dall’Agenzia Spaziale Europea e da quella russa Roscomos che hanno varato la missione Exomars 2020, a cui l’Agenzia Spaziale Italiana contribuisce con un investimento pari al 40 per cento del costo totale. L’alternativa a Oxia Planum, prescelta perché presenta meno rischi, sia nella fase di discesa e in quella operativa in superficie per il rover, sarebbe Mawrth Vallis. Raffaele Mugnuolo, responsabile Asi per la partecipazione scientifica italiana alla missione e Chair del ExoMars Risc (Rover Instrument Steering Committee), ha parlato in positivo del confronto tra i componenti scientifici, ricordando che il primo obiettivo è centrare l’arrivo sulla superficie marziana, cui fa seguito la possibilità di perforare in profondità fino a due metri. E’ evidente che l’attenzione su Oxia Planum è motivata dai segni della presenza in passato di acqua allo stato liquido, che può aver giocato un ruolo determinante per ospitare forme elementari di vita. La capacità di scandagliare, offerta dalla tecnologia italiana sviluppata per il rover europeo, si lega al programma di esplorazione affidato a Maria Cristina De Sanctis, ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica e principal investigator dello spettrometro italiano Ma_Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies) a bordo della missione ExoMars 2020. La discesa e lo sbarco del rover devono soddisfare due requisiti. Il primo riguarda il sito di atterraggio, che deve trovarsi ad un livello adeguatamente basso, in modo che ci siano atmosfera e tempo sufficienti per aiutare a rallentare la discesa del paracadute, rispettando le ellissi di atterraggio di 120 x 19 km, consentendo lo spiegamento delle rampe della piattaforma di superficie per l’uscita del rover e la successiva guida del rover. Il secondo consiste nell’identificare i siti in cui il rover può usare il trapano per recuperare campioni fino a due metri di profondità.

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

Una passeggiata su Marte è la straordinaria opportunità offerta da Mars Planet nel Padiglione Spazio di Focus Live, la kermesse di quattro giorni organizzata dall’8 all’11 novembre al Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. Accanto al simulatore della Soyuz, le piattaforme di realtà virtuale motivity e motigravity di Mars Planet, chapter italiano della Mars Society, in grado di regalare una immersione totale nei panorami delle pianure marziane e la sensazione di muoversi nei moduli di una base umana sul Pianeta Rosso. Un visore 3D e un joystick per calarsi nell’atmosfera di panorami riprodotti sulla scorta dei ritratti naturali trasmessi dai rover che hanno esplorato la superficie marziana. Mars Planet dimostra con questa tecnologia, interamente sviluppata dalla propria organizzazione che può contare sulla collaborazione con università e centri di ricerca di Paesi europei e asiatici, come sia possibile supportare l’ambientamento dei futuri esploratori spaziali ricostruendo in maniera virtuale gli spazi e le condizioni in cui si ritroveranno a operare. Se il laboratorio allestito nel corso di Focus Live ha una finalità primariamente educativa, Mars Planet è impegnata a sviluppare applicazioni clinico-mediche e riabilitative in forza di un bando europeo che ha assegnato questo compito specifico. Una riprova di come la ricerca per lo sviluppo di tecnologie da impiegare a supporto della presenza dell’uomo sul Pianeta Rosso possa mettere a disposizione ricadute per utilizzi civili e industriali.

Roberto Battiston non è più il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il ministro dell’istruzione, università e della ricerca, Bussetti, gli ha revocato l’incarico nella mattinata di martedì 6 novembre con procedura immediata. Sorpreso dalla decisione, Battiston ha commentato definendolo “il primo spoil system di Ente di Ricerca”, aggiungendo poi i ringraziamenti rivolti alle migliaia di persone con cui ha condiviso “quattro anni fantastici di spazio Italiano”. Battiston era stato nominato alla presidenza dell’ASI il 16 maggio 2014 e riconfermato il 9 maggio 2018. Un secondo mandato quadriennale, con scadenza prevista nel 2022, ma iniziato con la creazione nel mese di luglio di una struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio: un Comitato interministeriale per le politiche spaziali, coordinato dal sottogretario Giancarlo Giorgetti e che non prevede tra i suoi componenti il presidente dell’Asi.

Roberto Battiston non è più il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Il ministro dell’istruzione, università e della ricerca, Bussetti, gli ha revocato l’incarico nella mattinata di martedì 6 novembre con procedura immediata. Sorpreso dalla decisione, Battiston ha commentato definendolo “il primo spoil system di Ente di Ricerca”, aggiungendo poi i ringraziamenti rivolti alle migliaia di persone con cui ha condiviso “quattro anni fantastici di spazio Italiano”. Battiston era stato nominato alla presidenza dell’ASI il 16 maggio 2014 e riconfermato il 9 maggio 2018. Un secondo mandato quadriennale, con scadenza prevista nel 2022, ma iniziato con la creazione nel mese di luglio di una struttura facente capo alla Presidenza del Consiglio: un Comitato interministeriale per le politiche spaziali, coordinato dal sottogretario Giancarlo Giorgetti e che non prevede tra i suoi componenti il presidente dell’Asi.

Il razzo vettore europeo Ariane 5 ha messo in orbita alle 3:45 notturne (ora italiana) di sabato 20 ottobre le due sonde unite della missione BepiColombo che ha come obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il lanciatore si è sollevato dalla piattaforma nel centro spaziale europeo di Kourou in Guyana Francese, immettendo con estrema precisione e nei tempi stabiliti il prezioso carico utile, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese Jaxa. Il rispetto della traiettoria è più che mai decisivo in una missione complessa e articolata come BepiColombo, che giungerà a destinazione nel dicembre 2025, combinando propulsione ionica e chimica ma soprattutto facendo ricordo a numerose spinte gravitazionali durante il lungo percorso: la sonda effettuerà, infatti, un flyby (volo ravvicinato) attorno della Terra, due attorno a Venere e sei attorno Mercurio prima di effettuare le manovre di frenata e posizionamento orbitale intorno al pianeta più vicino al Sole. La missione è composta da due sonde complementari che volano unite tra loro con l’obiettivo di svelare i più profondi segreti di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole e tra i meno esplorati nel Sistema Solare. Dopo Mariner 10 e MESSENGER, entrambe missioni della NASA, saranno l’Europa e il Giappone a fare il grande passo verso il cosiddetto “pianeta degli estremi”. La denominazione della missione è un omaggio a Giuseppe Colombo, matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano, soprannominato il “Meccanico del cielo”,

Il razzo vettore europeo Ariane 5 ha messo in orbita alle 3:45 notturne (ora italiana) di sabato 20 ottobre le due sonde unite della missione BepiColombo che ha come obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il lanciatore si è sollevato dalla piattaforma nel centro spaziale europeo di Kourou in Guyana Francese, immettendo con estrema precisione e nei tempi stabiliti il prezioso carico utile, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese Jaxa. Il rispetto della traiettoria è più che mai decisivo in una missione complessa e articolata come BepiColombo, che giungerà a destinazione nel dicembre 2025, combinando propulsione ionica e chimica ma soprattutto facendo ricordo a numerose spinte gravitazionali durante il lungo percorso: la sonda effettuerà, infatti, un flyby (volo ravvicinato) attorno della Terra, due attorno a Venere e sei attorno Mercurio prima di effettuare le manovre di frenata e posizionamento orbitale intorno al pianeta più vicino al Sole. La missione è composta da due sonde complementari che volano unite tra loro con l’obiettivo di svelare i più profondi segreti di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole e tra i meno esplorati nel Sistema Solare. Dopo Mariner 10 e MESSENGER, entrambe missioni della NASA, saranno l’Europa e il Giappone a fare il grande passo verso il cosiddetto “pianeta degli estremi”. La denominazione della missione è un omaggio a Giuseppe Colombo, matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano, soprannominato il “Meccanico del cielo”, BepiColombo è la quinta missione Cornerstone del programma Horizon 2000+ dell’Agenzia Spaziale Europea. L’industria italiana ha collaborato alla realizzazione della missione, in particolare Leonardo e Thales Alenia Space, che è stata il subcontraente principale del satellite (costruito da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor) guidando le 35 aziende europee coinvolte. In particolare, Thales Alenia Space è responsabile dei sistemi di telecomunicazione, controllo termico, distribuzione della potenza elettrica, della integrazione e prove del satellite completo e del supporto alla campagna di lancio. L’azienda ha sviluppato, inoltre, il Deep Space Transponder – trasponditore in banda X e Ka, i computers di bordo, la memoria di massa e l’antenna ad alto guadagno. Per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana Thales Alenia Space ha inoltre sviluppato l’esperimento di Radioscienza More e l’accelerometro ISA.

BepiColombo è la quinta missione Cornerstone del programma Horizon 2000+ dell’Agenzia Spaziale Europea. L’industria italiana ha collaborato alla realizzazione della missione, in particolare Leonardo e Thales Alenia Space, che è stata il subcontraente principale del satellite (costruito da Airbus Defence and Space in qualità di prime contractor) guidando le 35 aziende europee coinvolte. In particolare, Thales Alenia Space è responsabile dei sistemi di telecomunicazione, controllo termico, distribuzione della potenza elettrica, della integrazione e prove del satellite completo e del supporto alla campagna di lancio. L’azienda ha sviluppato, inoltre, il Deep Space Transponder – trasponditore in banda X e Ka, i computers di bordo, la memoria di massa e l’antenna ad alto guadagno. Per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana Thales Alenia Space ha inoltre sviluppato l’esperimento di Radioscienza More e l’accelerometro ISA. Roberto Battiston presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, sottolinea il contributo della comunità scientifica e dell’industria aerospaziale del nostro Paese a una missione tra le più affascinanti di sempre perché ci porta ad esplorare Mercurio, un pianeta estremo di cui conosciamo ancora poco, difficile da raggiungere ma importantissimo dal punto di vista della planetologia per capire l’origine e l’evoluzione del nostro Sistema Solare. Nichi D’Amico, presidente dell’INAF, commenta con soddisfazione il coinvolgimento di numerosi ricercatori del nostro istituto dimostra che l’Italia è al centro dell’astrofisica mondiale, anche nelle missioni spaziali. Scienziati e ingegneri dell’INAF saranno in prima linea anche nei prossimi anni, quando arriveranno i primi dati riguardanti Mercurio.

Roberto Battiston presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, sottolinea il contributo della comunità scientifica e dell’industria aerospaziale del nostro Paese a una missione tra le più affascinanti di sempre perché ci porta ad esplorare Mercurio, un pianeta estremo di cui conosciamo ancora poco, difficile da raggiungere ma importantissimo dal punto di vista della planetologia per capire l’origine e l’evoluzione del nostro Sistema Solare. Nichi D’Amico, presidente dell’INAF, commenta con soddisfazione il coinvolgimento di numerosi ricercatori del nostro istituto dimostra che l’Italia è al centro dell’astrofisica mondiale, anche nelle missioni spaziali. Scienziati e ingegneri dell’INAF saranno in prima linea anche nei prossimi anni, quando arriveranno i primi dati riguardanti Mercurio.