da Sorrentino | Set 4, 2018 | Industria, Primo Piano, Programmi

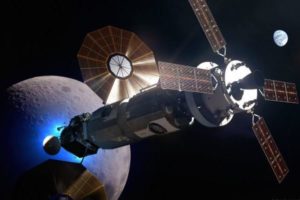

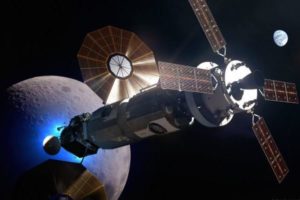

Thales Alenia Space ha firmato con l’Agenzia Spaziale Europea, nell’ambito del programma Lunar Orbital Platform, contratti per lo studio di moduli spaziali abitabili con capacità di attracco per altri veicoli, di camere di compensazione, sia per esperimenti scientifici sia per attività extra-veicolari. L’inizio della costruzione è previsto a partire dal 2020 e Thales Alenia Space, che ha realizzato a Torino il 50% dei moduli della stazione spaziale, sarà prime contractor degli studi per ESPRIT e I-HAB (un elemento pressurizzato per l’equipaggio con funzionalità di attracco per i veicoli spaziali che dalla Terra raggiungeranno l’avamposto lunare). ESPRIT è un programma che include sistemi di stoccaggio e rifornimento del propellente per il primo modulo americano di gateway.

Thales Alenia Space ha firmato con l’Agenzia Spaziale Europea, nell’ambito del programma Lunar Orbital Platform, contratti per lo studio di moduli spaziali abitabili con capacità di attracco per altri veicoli, di camere di compensazione, sia per esperimenti scientifici sia per attività extra-veicolari. L’inizio della costruzione è previsto a partire dal 2020 e Thales Alenia Space, che ha realizzato a Torino il 50% dei moduli della stazione spaziale, sarà prime contractor degli studi per ESPRIT e I-HAB (un elemento pressurizzato per l’equipaggio con funzionalità di attracco per i veicoli spaziali che dalla Terra raggiungeranno l’avamposto lunare). ESPRIT è un programma che include sistemi di stoccaggio e rifornimento del propellente per il primo modulo americano di gateway.

I-HAB è un elemento pressurizzato con funzioni di abitabilità e supporto vitale per l’equipaggio, che implementa funzionalità di attracco per fornire interfacce e risorse a veicoli che visiteranno l’avamposto cislunare. Facendo leva sulla significativa esperienza e l’elevato know-how di Thales Alenia Space nello sviluppo degli elementi pressurizzati della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), e basandosi su nuovi processi e tecnologie, I-HAB rappresenterà l’evoluzione degli elementi della ISS per una nuova generazione di moduli destinati all’esplorazione dello spazio profondo. I nuovi moduli risponderanno alle esigenze di avere strutture più leggere, un’architettura funzionale ed avionica migliorata, dei sistemi di controllo termico più efficienti, e soluzioni innovative sia per l’accomodamento di equipaggi e risorse che per gli alloggiamenti, promuovendo spazi interni abitabili più confortevoli. Nello sviluppo di questo nuovo progetto, Thales Alenia Space guiderà, dal punto di vista tecnico, un team qualificato di altre aziende spaziali europee a supporto di diverse aree tecniche, garantendo un ruolo chiave di posizionamento per l’Europa nello sviluppo del Gateway. ESPRIT è un sistema, progettato per essere lanciato con lo Utilization Module (un primo modulo pressurizzato fornito dagli Stati Uniti), che include sistemi di stoccaggio e di rifornimento del propellente (xeno e idrazina) per il Power Propulsion Element (il primo elemento americano della Gateway), sistemi di comunicazione con la Luna, interfacce per payload esterni ed una camera di compensazione da ultizzare a scopi scientifici.

da Sorrentino | Set 1, 2018 | Politica Spaziale, Primo Piano

Maurizio Cheli sarà il primo astronauta a fare parte del CdA dell’Agenzia Spaziale Italiana. A indicarlo è stato il ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, con un post su Facebook, metodo non propriamente rituale. “Come ministro dello Sviluppo Economico ho proposto a Maurizio Cheli, astronauta, aviatore e imprenditore, di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, l’ente governativo che ha il compito di predisporre e attuare la politica aerospaziale italiana” – scrive Di Maio aggiungendo che Cheli ha accettato. Il vicepresidente del consiglio sottolinea che “Cheli ha un curriculum impressionante, esperienze professionali di altissimo livello nonché numerose onorificenze. Ha al suo attivo oltre 370 ore di attività spaziale e 5000 ore di volo su oltre 100 diversi tipi di velivoli”. “Gli appassionati di Formula 1 – aggiunge Di Maio – si ricorderanno di lui perché nel 2003 Cheli ha pilotato l’Eurofighter Typhoon nella sfida con la Ferrari di Michael Schumacher vincendo per 2-1. Cheli -conclude – è un’eccellenza italiana e il nostro governo ha deciso di valorizzare al massimo le sue competenze”.

Maurizio Cheli sarà il primo astronauta a fare parte del CdA dell’Agenzia Spaziale Italiana. A indicarlo è stato il ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, con un post su Facebook, metodo non propriamente rituale. “Come ministro dello Sviluppo Economico ho proposto a Maurizio Cheli, astronauta, aviatore e imprenditore, di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, l’ente governativo che ha il compito di predisporre e attuare la politica aerospaziale italiana” – scrive Di Maio aggiungendo che Cheli ha accettato. Il vicepresidente del consiglio sottolinea che “Cheli ha un curriculum impressionante, esperienze professionali di altissimo livello nonché numerose onorificenze. Ha al suo attivo oltre 370 ore di attività spaziale e 5000 ore di volo su oltre 100 diversi tipi di velivoli”. “Gli appassionati di Formula 1 – aggiunge Di Maio – si ricorderanno di lui perché nel 2003 Cheli ha pilotato l’Eurofighter Typhoon nella sfida con la Ferrari di Michael Schumacher vincendo per 2-1. Cheli -conclude – è un’eccellenza italiana e il nostro governo ha deciso di valorizzare al massimo le sue competenze”.

Maurizio Cheli, modenese di Zocca (lo stesso paese di Vasco Rossi) è nato il 4 maggio 1959. Conseguita la laurea in Scienze Aeronautiche all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, nel 1983 ottiene l’incarico di pilota operativo da ricognizione sul velivolo F-104G e nel 1988 si classifica primo del corso all’Empire Test Pilot’s School di Boscombe Down, nel Regno Unito, diventando così pilota collaudatore sperimentatore di velivoli ad alte prestazioni. Entrato nel corpo degli astronauti europei, primo rappresentante dell’Arma Azzurra, nel 1996 viene assegnato alla missione STS-75 con il ruolo di mission specialist a bordo dello Space Shuttle Columbia dove vola anche l’altro astronauta italiano Umberto Guidoni e viene ripetuto l’esperimento con il satellite Tethered. Nello stesso anno viene assunto da Alenia Aeronautica e ottiene l’incarico di Capo Pilota Collaudatore per velivoli da difesa. E’ stato responsabile dello sviluppo operativo del caccia europeo Eurofighter Typhoon. Nel 2005 fonda CFM Air, una start up che si occupa della progettazione di velivoli leggeri avanzati e l’anno seguente DigiSky che sviluppa elettronica di bordo per velivoli sportivi. Recentemente ha partecipato a una spedizione alpinistica in Himalaya conquistante la vetta dell’Everest. Maurizio Cheli ha conseguito una Laurea in Ingegneria Aerospaziale all’Università di Houston, USA nel 1994, una Laurea in Scienze Politiche all’Università di Torino nel 2004 e un Master in Business Administration (MBA) all’ESCP Europe di Parigi nel 2007. La sua esperienza d biografia nel libro “Tutto in un istante”, da lui scritto e pubblicato nel 2015. Maurizio Cheli subentrerà ad Alessandro Aresu quale rappresentante del ministero dello sviluppo economico.

da Sorrentino | Ago 26, 2018 | Industria, Lanci, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

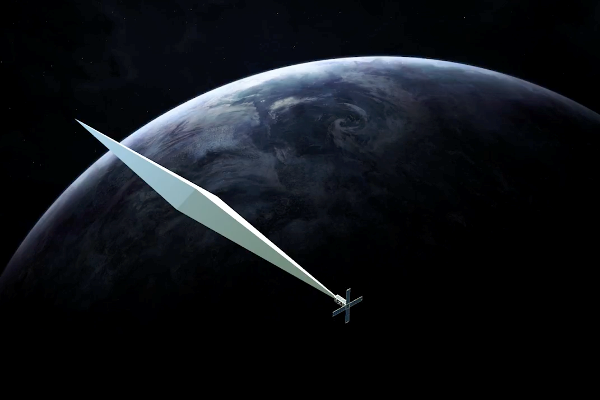

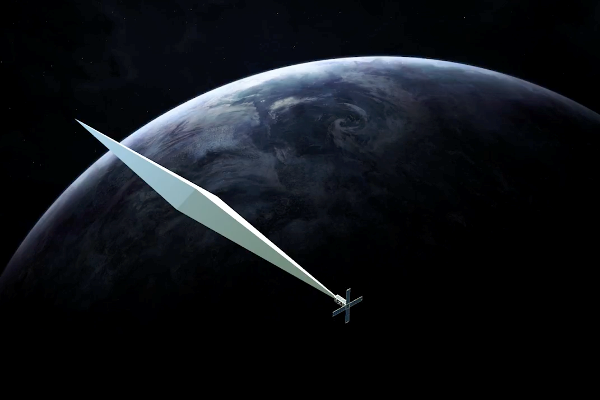

Se Elon Musk fa i conti con la borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla piattaforma di lancio SLC-40 a Cape Canaveral per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar 18 Vantage, che fornirà servizi in banda Ku e Ka per la regione asiatica. Previsto, come sempre, il rientro a terra e l’atterraggio in verticale del primo stadio del vettore, destinato al riutilizzo. Poi Elon Mask si dedicherà a un altro progetto originale, dopo quello che ha visto mettere in orbita una Tesla Roadster con a bordo un manichino pilota. Si tratta del progetto Orbital Reflector, che regalerà e renderà visibile al mondo terrestre per tre settimane la prima scultura spaziale, opera dell’artista americano Trevor Paglen. Si tratta di una struttura in materiale leggerissimo, assimilabile al mylar, e soprattutto riflettente, che sarà contenuta in un CubeSat lanciato a bordo del Falcon 9 a fine ottobre dalla base spaziale dell’US Air Force di Vandenberg in California. Una volta raggiunta la quota di 575 km, il CubeSat rilascerà il suo contenuto che comincerà a dispiegarsi gonfiandosi lentamente per circa 10 ore, apparendo alla fine come una enorme vela, lunga trenta metri e ampia un metro e mezzo, dimensioni tali da renderla visibile a occhio nudo, grazie al suo potere riflettente. Orbital Reflector è destinata a rientrare e bruciare in atmosfera.

Se Elon Musk fa i conti con la borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla piattaforma di lancio SLC-40 a Cape Canaveral per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar 18 Vantage, che fornirà servizi in banda Ku e Ka per la regione asiatica. Previsto, come sempre, il rientro a terra e l’atterraggio in verticale del primo stadio del vettore, destinato al riutilizzo. Poi Elon Mask si dedicherà a un altro progetto originale, dopo quello che ha visto mettere in orbita una Tesla Roadster con a bordo un manichino pilota. Si tratta del progetto Orbital Reflector, che regalerà e renderà visibile al mondo terrestre per tre settimane la prima scultura spaziale, opera dell’artista americano Trevor Paglen. Si tratta di una struttura in materiale leggerissimo, assimilabile al mylar, e soprattutto riflettente, che sarà contenuta in un CubeSat lanciato a bordo del Falcon 9 a fine ottobre dalla base spaziale dell’US Air Force di Vandenberg in California. Una volta raggiunta la quota di 575 km, il CubeSat rilascerà il suo contenuto che comincerà a dispiegarsi gonfiandosi lentamente per circa 10 ore, apparendo alla fine come una enorme vela, lunga trenta metri e ampia un metro e mezzo, dimensioni tali da renderla visibile a occhio nudo, grazie al suo potere riflettente. Orbital Reflector è destinata a rientrare e bruciare in atmosfera.

Non è la prima volta che Trevor Paglen ci cimenta nell’arte spaziale. La sua prima opera d’arte inviata in orbita è stata “The Last Pictures“, una collezione di 100 immagini che racchiudono la storia dell’umanità, che si trova a bordo del satellite geostazionario per telecomunicazioni EchoStar XVI. In precedenza, i russi hanno provato a impiegare materiale riflettente ma a scopi scientifici. Negli anni ’90, all’epoca della stazione spaziale Mir, venne avviato il progetto “Znamya”, basato su una serie di specchi orbitali studiati per catturare l’energia solare e trasmetterla sulla terra sottoforma di microonde. Ma il progetto fu abbandonato. Recentemente un gruppo di ricerca che fa capo alla Moscow State University of Mechanical Engineering ha effettuato un test in orbita utilizzando un tetraedro, anch’esso formato da materiale riflettente, che avrebbe dovuto provare la possibilità di agganciare e accompagnare nel rientro in atmosfera i grandi satelliti giunti a fine vita operativa, tenendoli per più tempo a contatto con gli altri strati e favorendone la disgregazione. Ma il “Mayak” (com’era ribattezzato) non riuscì a dispiegarsi e non è mai potuto apparire nella sua lucentezza.

da Sorrentino | Ago 22, 2018 | Lanci, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

Il meteo nel cielo della Guyana Francese non ha tradito le aspettative, permettendo ai tecnici di Arianespace di lanciare regolarmente, mercoledì 22 agosto, il razzo vettore Vega con il satellite europeo Aeolus, dopo un rinvio di 24 ore a causa di forti venti in quota nella giornata di martedì 21. Vega si è distaccato dalla rampa dello spazioporto europeo di Kourou alle 23:20 ora italiana, realizzando la sua dodicesima missione. A salutarne il successo, insieme al presidente dell’ASI, Roberto Battiston, ai rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Europea e all’ amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, c’era anche Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana dell’ESA protagonista della missione di lunga durata Futura a bordo della stazione spaziale internazionale, madrina di eccezione nella sala di controllo dove un’altra donna, la francese Fleur Lefevre, ha diretto le operazioni di lancio. Vega, il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio, ha concluso con successo la sua prima missione del 2018 posizionando correttamente in orbita il satellite dell’ESA Aeolus. Si tratta della dodicesima missione consecutiva di successo per Vega, dal suo viaggio inaugurale nel febbraio del 2012. Il lanciatore europeo conferma la sua la grande affidabilità nel settore dei lanciatori spaziali: è la prima volta, infatti, che un nuovo lanciatore esegue i primi 12 lanci dall’esordio senza alcuna anomalia. Aeolus fornirà profili del vento su scala globale: grazie ad un potente laser, il satellite permetterà di migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche e dei processi tropicali relativamente alle variazioni climatiche e, soprattutto, di migliorare e rendere ancora più affidabili le previsioni meteorologiche.

Avio ha confermato che nel 2019 sarà disponibile Vega C, la nuova e più performante versione del lanciatore con una capacità di oltre il 60% superiore a quella di Vega. Nel 2019 sarà disponibile anche il nuovo SSMS (Small Spacecraft Mission Service), un adattatore e dispenser che permetterà di portare in orbita contemporaneamente fino a 30 satelliti di piccole dimensioni con Vega/Vega C, garantendo così accesso allo Spazio a prezzi competitivi anche a questa fascia di mercato. Nel frattempo Avio sta già lavorando per il 2024 ad una ulteriore evoluzione denominata Vega E che consentirà di incrementare ulteriormente la capacità di carico e la competitività di costo.

da Sorrentino | Ago 12, 2018 | Fisica, Lanci, Missioni, Primo Piano

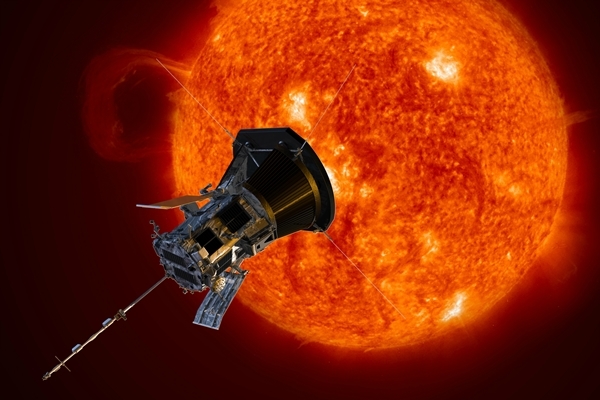

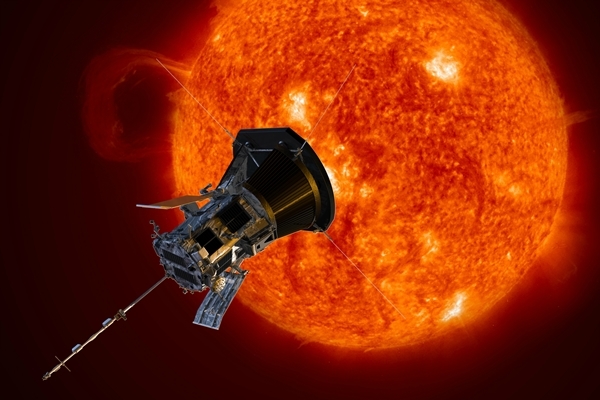

La sonda Parker Solar Probe della Nasa è partita da Cape Canaveral alle 9:31 (ora italiana) di domenica 12 agosto nell’ogiva del razzo Delta IV Heavy. Il rinvio di 24 ore del lancio, dovuto a problemi legati alla pressione dell’elio che alimenta i motori, non influenzerà il programma della missione che porterà il veicolo, progettato per studiare il Sole da vicino come mai prima d’ora, a soli 6 milioni di km dalla nostra stella. Una distanza estrema per le altissime temperature che si sviluppano, fino a due milioni di gradi, ma indispensabile per riuscire a studiare la corona, la parte più esterna dell’atmosfera solare.

La sonda Parker Solar Probe della Nasa è partita da Cape Canaveral alle 9:31 (ora italiana) di domenica 12 agosto nell’ogiva del razzo Delta IV Heavy. Il rinvio di 24 ore del lancio, dovuto a problemi legati alla pressione dell’elio che alimenta i motori, non influenzerà il programma della missione che porterà il veicolo, progettato per studiare il Sole da vicino come mai prima d’ora, a soli 6 milioni di km dalla nostra stella. Una distanza estrema per le altissime temperature che si sviluppano, fino a due milioni di gradi, ma indispensabile per riuscire a studiare la corona, la parte più esterna dell’atmosfera solare.

Parker Solar Probe, che pesa 635 kg, ha dovuto ricorrere alla spinta del più potente lanciatore attualmente disponibile e lascerà la Terra a una velocità di 85.000 chilometri all’ora. La sua missione è destinata a durare sette anni, periodo che la vedrà avvicinarsi progressivamente al Sole effettuando il primo flyby del viaggio interplanetario il 28 settembre, quando sfiorerà Venere per ottenere una spinta gravitazionale per poi raggiungere il 1 novembre il primo perielio, il punto più vicino della prima delle 24 orbite previste attorno al Sole, una ogni 88 giorni, fino a giugno 2025. Nel corso delle ultime orbite, alla minima distanza dal Sole, la sonda Parker Solar Probe toccherà i 200 km al secondo, quasi 690.000 chilometri all’ora. A bordo quattro strumenti principali: Fields, progettato per la misurazione dei campi elettrico e magnetico dell’atmosfera e del vento solare; Wispr, la camera che riprenderà le immagini delle eruzioni nella corona solare; Sweap (Solar Wind Electrons Alphas and Protons investigation) che misurerà velocità e temperatura delle particelle sprigionate dal Sole; Is-is (Integrated Science Investigation of the Sun) seguirà il moto delle particelle. A proteggere la struttura della sonda, intitolata all’astrofisico Eugene Parker che per primo teorizzò l’esistenza del vento solare, e la strumentazione di bordo uno scudo termico avanzato, basato su un avvolgimento di carbonio ad altissima resistenza. Gli strumenti di bordo cattureranno i dati necessari a spiegare la differenza di temperatura, inspiegabile per le nostre conoscenze termodinamiche, che si registra tra la superficie della nostra stella, 6.000 gradi, e la corona che raggiunge i due milioni di gradi. L’energia che si sprigiona nella corona solare è comparabile a centinaia di milioni di bombe all’idrogeno, ma durante le tempeste periodiche il valore equivalente è di miliardi di ordigni atomici. L’attenzione si concentra soprattutto sulle tempeste che, oltre a produrre danni ai satelliti e blackout nelle telecomunicazioni terrestri, possono esporre a forti radiazioni gli astronauti. E le informazioni saranno utili e faranno da apripista anche alla missione congiunta ESA/NASA Solar Orbiter, destinata a partire nel 2019 con l’obiettivo di porre le basi per le previsioni meteo spaziali.

Thales Alenia Space ha firmato con l’Agenzia Spaziale Europea, nell’ambito del programma Lunar Orbital Platform, contratti per lo studio di moduli spaziali abitabili con capacità di attracco per altri veicoli, di camere di compensazione, sia per esperimenti scientifici sia per attività extra-veicolari. L’inizio della costruzione è previsto a partire dal 2020 e Thales Alenia Space, che ha realizzato a Torino il 50% dei moduli della stazione spaziale, sarà prime contractor degli studi per ESPRIT e I-HAB (un elemento pressurizzato per l’equipaggio con funzionalità di attracco per i veicoli spaziali che dalla Terra raggiungeranno l’avamposto lunare). ESPRIT è un programma che include sistemi di stoccaggio e rifornimento del propellente per il primo modulo americano di gateway.

Thales Alenia Space ha firmato con l’Agenzia Spaziale Europea, nell’ambito del programma Lunar Orbital Platform, contratti per lo studio di moduli spaziali abitabili con capacità di attracco per altri veicoli, di camere di compensazione, sia per esperimenti scientifici sia per attività extra-veicolari. L’inizio della costruzione è previsto a partire dal 2020 e Thales Alenia Space, che ha realizzato a Torino il 50% dei moduli della stazione spaziale, sarà prime contractor degli studi per ESPRIT e I-HAB (un elemento pressurizzato per l’equipaggio con funzionalità di attracco per i veicoli spaziali che dalla Terra raggiungeranno l’avamposto lunare). ESPRIT è un programma che include sistemi di stoccaggio e rifornimento del propellente per il primo modulo americano di gateway.

Maurizio Cheli sarà il primo astronauta a fare parte del CdA dell’Agenzia Spaziale Italiana. A indicarlo è stato il ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, con un post su Facebook, metodo non propriamente rituale. “Come ministro dello Sviluppo Economico ho proposto a Maurizio Cheli, astronauta, aviatore e imprenditore, di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, l’ente governativo che ha il compito di predisporre e attuare la politica aerospaziale italiana” – scrive Di Maio aggiungendo che Cheli ha accettato. Il vicepresidente del consiglio sottolinea che “Cheli ha un curriculum impressionante, esperienze professionali di altissimo livello nonché numerose onorificenze. Ha al suo attivo oltre 370 ore di attività spaziale e 5000 ore di volo su oltre 100 diversi tipi di velivoli”. “Gli appassionati di Formula 1 – aggiunge Di Maio – si ricorderanno di lui perché nel 2003 Cheli ha pilotato l’Eurofighter Typhoon nella sfida con la Ferrari di Michael Schumacher vincendo per 2-1. Cheli -conclude – è un’eccellenza italiana e il nostro governo ha deciso di valorizzare al massimo le sue competenze”.

Maurizio Cheli sarà il primo astronauta a fare parte del CdA dell’Agenzia Spaziale Italiana. A indicarlo è stato il ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, con un post su Facebook, metodo non propriamente rituale. “Come ministro dello Sviluppo Economico ho proposto a Maurizio Cheli, astronauta, aviatore e imprenditore, di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, l’ente governativo che ha il compito di predisporre e attuare la politica aerospaziale italiana” – scrive Di Maio aggiungendo che Cheli ha accettato. Il vicepresidente del consiglio sottolinea che “Cheli ha un curriculum impressionante, esperienze professionali di altissimo livello nonché numerose onorificenze. Ha al suo attivo oltre 370 ore di attività spaziale e 5000 ore di volo su oltre 100 diversi tipi di velivoli”. “Gli appassionati di Formula 1 – aggiunge Di Maio – si ricorderanno di lui perché nel 2003 Cheli ha pilotato l’Eurofighter Typhoon nella sfida con la Ferrari di Michael Schumacher vincendo per 2-1. Cheli -conclude – è un’eccellenza italiana e il nostro governo ha deciso di valorizzare al massimo le sue competenze”.

Se Elon Musk fa i conti con la borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla piattaforma di lancio SLC-40 a Cape Canaveral per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar 18 Vantage, che fornirà servizi in banda Ku e Ka per la regione asiatica. Previsto, come sempre, il rientro a terra e l’atterraggio in verticale del primo stadio del vettore, destinato al riutilizzo. Poi Elon Mask si dedicherà a un altro progetto originale, dopo quello che ha visto mettere in orbita una Tesla Roadster con a bordo un manichino pilota. Si tratta del progetto Orbital Reflector, che regalerà e renderà visibile al mondo terrestre per tre settimane la prima scultura spaziale, opera dell’artista americano

Se Elon Musk fa i conti con la borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla piattaforma di lancio SLC-40 a Cape Canaveral per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar 18 Vantage, che fornirà servizi in banda Ku e Ka per la regione asiatica. Previsto, come sempre, il rientro a terra e l’atterraggio in verticale del primo stadio del vettore, destinato al riutilizzo. Poi Elon Mask si dedicherà a un altro progetto originale, dopo quello che ha visto mettere in orbita una Tesla Roadster con a bordo un manichino pilota. Si tratta del progetto Orbital Reflector, che regalerà e renderà visibile al mondo terrestre per tre settimane la prima scultura spaziale, opera dell’artista americano

La sonda Parker Solar Probe della Nasa è partita da Cape Canaveral alle 9:31 (ora italiana) di domenica 12 agosto nell’ogiva del razzo Delta IV Heavy. Il rinvio di 24 ore del lancio, dovuto a problemi legati alla pressione dell’elio che alimenta i motori, non influenzerà il programma della missione che porterà il veicolo, progettato per studiare il Sole da vicino come mai prima d’ora, a soli 6 milioni di km dalla nostra stella. Una distanza estrema per le altissime temperature che si sviluppano, fino a due milioni di gradi, ma indispensabile per riuscire a studiare la corona, la parte più esterna dell’atmosfera solare.

La sonda Parker Solar Probe della Nasa è partita da Cape Canaveral alle 9:31 (ora italiana) di domenica 12 agosto nell’ogiva del razzo Delta IV Heavy. Il rinvio di 24 ore del lancio, dovuto a problemi legati alla pressione dell’elio che alimenta i motori, non influenzerà il programma della missione che porterà il veicolo, progettato per studiare il Sole da vicino come mai prima d’ora, a soli 6 milioni di km dalla nostra stella. Una distanza estrema per le altissime temperature che si sviluppano, fino a due milioni di gradi, ma indispensabile per riuscire a studiare la corona, la parte più esterna dell’atmosfera solare.