da Sorrentino | Lug 2, 2018 | Astronomia, Primo Piano

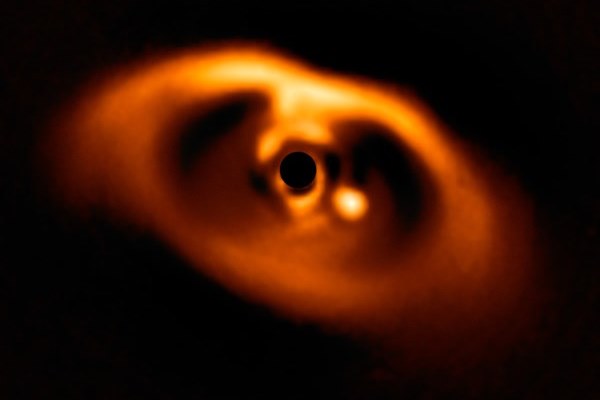

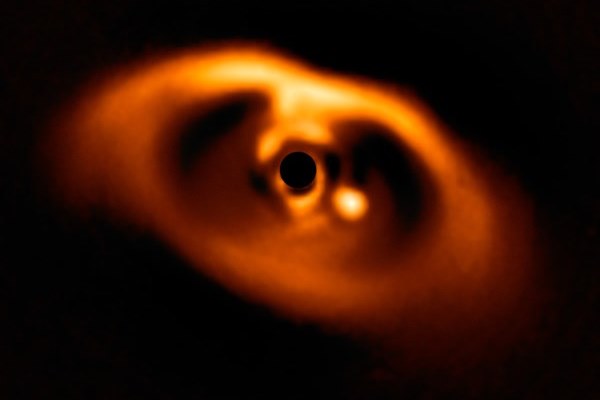

SPHERE image of the newborn planet PDS 70b

Sphere, uno strumento per la ricerca di pianeti installato sul Very Large Telescopo dell’ESO, ha catturato la prima immagine confermata di un pianeta, colto nel momento in cui si sta formando all’interno del disco di polvere che circonda una giovane stella. I dati suggeriscono la presenza di nubi nell’atmosfera del pianeta. Il team, con a capo un gruppo del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg e di cui fanno parte anche ricercatori dell’Inaf, ha catturato un’istantanea spettacolare di formazione planetaria intorno alla giovane stella nana Pds 70. Usando lo strumento Sphere installato sul Vlt – uno dei più potenti cercatori di pianeti in funzione – l’equipe internazionale ha realizzato la prima rilevazione robusta di un giovane pianeta, chiamato Pds 70b, che si sta tracciando un cammino nel materiale stesso da cui si formano i pianeti, intorno alla giovane stella.

Lo strumento Sphere ha anche permesso di misurare la luminosità del pianeta a diverse lunghezze d’onda, in modo da poterne derivare alcune proprietà dell’atmosfera. Il pianeta si distingue chiaramente nelle nuove osservazioni, visibile come un punto brillante alla destra del centro oscurato dell’immagine. Si trova a circa tre miliardi di chilometri dalla stella centrale, circa la distanza tra Urano e il Sole. L’analisi mostra che Pds 70b è un pianeta gigante gassoso con una massa pari ad alcune volte quella di Giove. La superficie del pianeta raggiunge temperature dell’ordine di 1000°C, rendendolo molto più caldo di qualsiasi pianeta del Sistema Solare. La regione scura al centro dell’immagine è dovuta a un coronografo, una maschera che blocca la luce accecante della stella centrale e permette così agli astronomi di rilevare il disco, molto più debole, e i compagni planetari. Senza questa maschera, la debole luce del pianeta risulterebbe completamente affogata nell’intensa luce di Pds 70. «I dischi intorno alle giovani stelle sono i luoghi di nascita dei pianeti, ma finora solo una manciata di osservazioni ha potuto trovarvi tracce di pianeti neonati», spiega Miriam Keppler, alla guida dell’equipe che ha scoperto il pianeta in formazione in Pds 70. «Il problema è che finora la maggior parte dei candidati pianeti avrebbero potuto essere invece solo delle strutture nel disco».

Widefield image of the sky around PDS 70

La scoperta del giovane compagno di Pds 70 è un risultato scientifico entusiasmante che ha già motivato nuovi approfondimenti. Un secondo gruppo, che include molti degli astronomi del gruppo che ha realizzato la scoperta, tra cui Keppler, ha continuato le osservazioni iniziali del giovane compagno planetario di Pds 70 in maggior dettaglio. Hanno prodotto la spettacolare immagine mostrata qui, ma sono anche riusciti a ottenere uno spettro del pianeta. Le analisi dello spettro indicano la presenza di nubi nell’atmosefera di Pds 70b. Il compagno planetario di Pds 70 ha scolpito un disco di transizione – un disco protoplanetario con un gigantesco “buco” al centro. Le lacune interne erano note da decenni e si pensava che fossero prodotte dall’interazione disco-pianeta. Ora possiamo vedere per la prima volta il pianeta.

«I risultati di Keppler ci hanno fornito una nuova finestra sulle prime fasi, complesse e ancora poco chiare, dell’evoluzione planetaria», commenta André Müller, a capo del secondo gruppo che ha studiato il giovane pianeta. «Dovevamo osservare un pianeta nel disco di una stella giovane per capire chiaramente il processo che porta alla formazione planetaria». Determinando le proprietà fisiche e atmosferiche del pianeta, gli astronomi possono verificare i modelli teorici della formazione dei pianeti.

Sbirciare la nascita di un pianeta avvolta dalla polvere è stato possibile solo grazie alle impressionanti capacità tecnologiche dello strumento Sphere dell’Eso, che studia esopianeti e dischi intorno a stelle vicine usando una tecnica nota come immagine ad alto contrasto – una vera sfida!. Anche se si riesce a bloccare la luce della stella con un coronografo, Sphere deve comunque usare strategie di osservazione pianificate accuratamente e delicate tecniche di analisi dati per filtrare il segnale molto debole dei pianeti in formazione intorno a giovani stelle brillanti, a lunghezze d’onda ed epoche diverse.

Tomas Henning, direttore del Max Planck Institute for Astronomy e a capo di questi gruppi di ricerca, riassume così l’avventura scientifica: «Dopo più di un decennio di storzi immani per costruire questa macchina con tecnologia avanzata, ora SPHERE ci permette di raccogliere buoni risultati con la scoperta di pianeti neonati!».

«Proprio un anno fa abbiamo presentato il primo pianeta scoperto con lo strumento Sphere attorno ad una stella che aveva già avuto il tempo di disperdere il disco da cui si è formato» sottolinea Raffaele Gratton, dell’Osservatorio Astronomico dell’Inaf di Padova, che ha partecipato alla scoperta. «Questo nuovo risultato è un altro tassello importante per comprendere i meccanismi di formazione planetaria, avendo colto il pianeta nelle primissime fasi della sua esistenza. É anche il premio per il lavoro svolto in oltre un decennio dall’intero consorzio al quale Inaf ha dato un contributo fondamentale».

da Sorrentino | Giu 28, 2018 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; formato carta: 48 x 40 mm; formato stampa: 44 x 36 mm; formato tracciatura: 54 x 47 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. Con una grammatura di 90 g/mq, il francobollo verrà stampato con sei colori e la tiratura sarà di 400 mila esemplari.

da Sorrentino | Giu 28, 2018 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

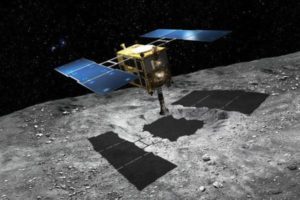

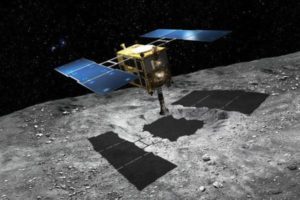

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

da Sorrentino | Giu 27, 2018 | Missioni, Primo Piano

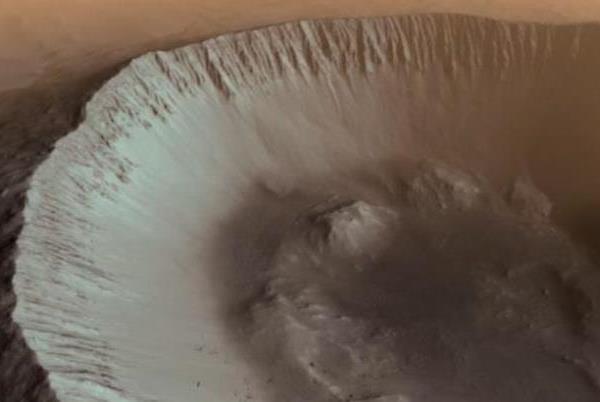

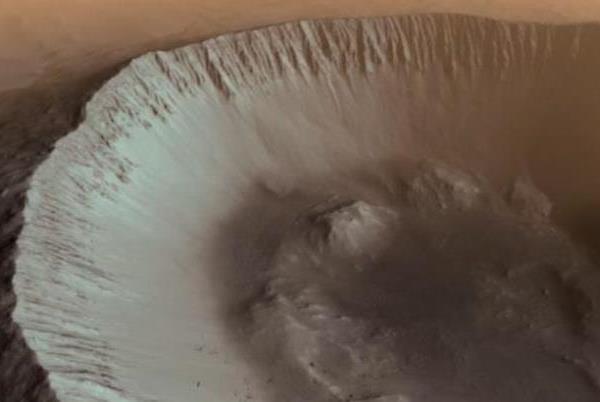

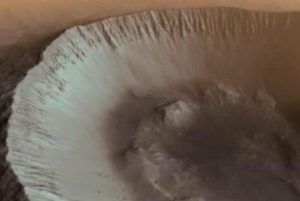

cratere nella piana vulcanica Hesperiana Amazoniana

In attesa dell’arrivo del rover di ExoMars 2020, la camera CaSSIS a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO), in orbita intorno il Pianeta rosso dall’ottobre del 2016, ci offre immagini inedite della superfice marziana riprese ad appena 400 chilometri di altezza. Le immagini scattate dallo strumento Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS), svelate nel corso di un workshop organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), mostrano il Pianeta rosso in una veste totalmente nuova ed inaugurano l’iniziativa di rilascio di un’immagine inedita a settimana. Saranno immagini in 3D dalle quali si potranno fare analisi morfologiche della superficie marziana. CaSSIS è una camera realizzata per acquisire immagini ad alta risoluzione di Marte ed è uno degli strumenti a bordo del Trace Gas Orbiter (TGO) della missione ESA ExoMars 2016. Progettato sotto la direzione di Nicolas Thomas dell’Università di Berna (Svizzera), CaSSIS è un progetto internazionale realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’industria italiana, in particolare Leonardo che ha fornito il cuore optronico (piano focale ed elettronica di processamento). Responsabile nazionale del programma è Gabriele Cremonese dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Padova.

“Le immagini ottenute dalla camera stereo CaSSIS mostrate durante l’evento, sono inedite in termini di risoluzione spaziale e sono – ha commentato Barbara Negri, responsabile dell’Unità esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’ASI – a colori reali, cioè non artificialmente realizzate al computer. Il team scientifico dell’INAF di Padova ha realizzato un software unico che permette di generare immagini 3D del suolo marziano partendo dall’acquisizione di coppie stereo ottenute dalla camera. Altra qualità unica per lo strumento CaSSIS è l’estensione delle immagini, che è di 10 km perpendicolarmente alla direzione di moto. Il lavoro che sta svolgendo il team scientifico italiano su CaSSIS, dimostra la grande capacità dell’Italia di svolgere un ruolo di leadership nell’analisi dei dati scientifici di Marte”.

CaSSIS ha osservato i siti che sono stati identificati come potenziali fonti di gas “traccia”, studiando i processi dinamici di superficie – ad esempio, la sublimazione, i processi di erosione e il vulcanismo – che potrebbero contribuire alla formazione dei gas atmosferici. Lo strumento verrà utilizzato anche per individuare potenziali siti di atterraggio valutando le pendici locali, le rocce e altri possibili pericoli. Grazie ad un meccanismo di rotazione, lo strumento è inoltre in grado di acquisire immagini in configurazione stereoscopica, consentendo così una ricostruzione tridimensionale della superficie del pianeta. “La camera sta funzionando molto bene e la quantità di dati di alta qualità che sta producendo è impressionante, in questi giorni abbiamo superato le 1000 immagini acquisite dalla fine del commissioning, incluse le coppie stereo. L’analisi scientifica delle immagini è già iniziata e prevediamo di sottomettere le prime pubblicazioni nelle prossime settimane”, ha specificato Gabriele Cremonese di INAF. La camera è a bordo della sonda TGO in orbita intorno a Marte, parte della missione ExoMars 2016. L’orbiter avrà anche il compito di effettuare le attività di comunicazioni con la Terra durante la missione del 2020, quando sul Pianeta rosso arriverà un rover che avrà il compito di analizzare, tra l’altro, il sottosuolo del pianeta con un drill, capace di perforare fino a due metri di profondità, ideato e realizzato grazie al contributo della ricerca e dall’industria italiana. Per la missione europea di ExoMars l’Italia è prime scientifico e industriale.

l’interno del cratere Nicholson (100 km di diametro) localizzato nel quadrangolo marziano di Memnonia. Questo cratere e’ famoso per il suo picco centrale che si innalza di 3.5 km dal fondo del cratere.

da Sorrentino | Giu 7, 2018 | Missioni, Primo Piano

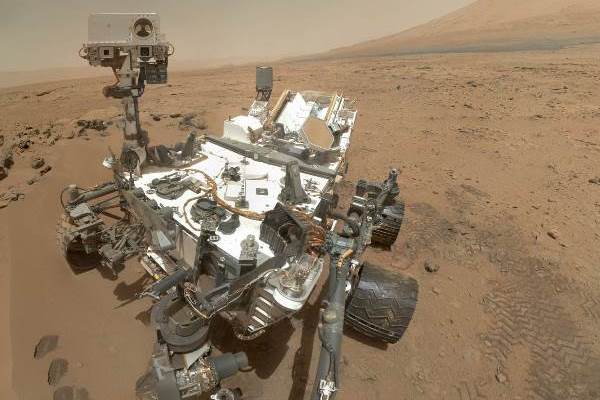

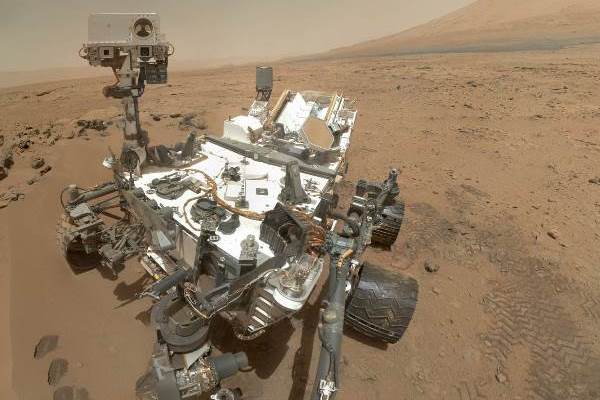

Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l’annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e entrato in azione il 6 agosto 2012 con il laboratorio chimico-fisico (Sample Analysis at Mars) di cui è equipaggiato, ha prelevato dalla superficie campioni di terreno in cui sono state scoperte molecole organiche. Una evidenza che si combina con le analisi condotte nell’atmosfera del Pianeta Rosso, il cui la concentrazione di metano varia con un andamento ciclico, fornendo indizi chiari sulla presenza di tracce primordiali di vita. L’annuncio della NASA, affidato al Goddard Space Center a cui fa capo il gruppo di ricerca autore della scoperta, coincide con la pubblicazione su Science dei sensazionali risultati che, ovviamente, non provano in assoluto l’esistenza di forma di vita organica su Marte, ma aggiungono importanti tasselli a quanto si conosce. Le molecole organiche – spiegato gli scienziati – erano racchiuse nell’argillite di origine lacustre alla base di una formazione geologica, denominata Murray, che risale a 3,5 miliardi di anni fa.

Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l’annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e entrato in azione il 6 agosto 2012 con il laboratorio chimico-fisico (Sample Analysis at Mars) di cui è equipaggiato, ha prelevato dalla superficie campioni di terreno in cui sono state scoperte molecole organiche. Una evidenza che si combina con le analisi condotte nell’atmosfera del Pianeta Rosso, il cui la concentrazione di metano varia con un andamento ciclico, fornendo indizi chiari sulla presenza di tracce primordiali di vita. L’annuncio della NASA, affidato al Goddard Space Center a cui fa capo il gruppo di ricerca autore della scoperta, coincide con la pubblicazione su Science dei sensazionali risultati che, ovviamente, non provano in assoluto l’esistenza di forma di vita organica su Marte, ma aggiungono importanti tasselli a quanto si conosce. Le molecole organiche – spiegato gli scienziati – erano racchiuse nell’argillite di origine lacustre alla base di una formazione geologica, denominata Murray, che risale a 3,5 miliardi di anni fa.

La cosa straordinaria è che il rover Curiosity non è in grado di scavare in profondità, per cui quanto ha raccolto è molto vicino alla superficie, dove non si pensava che forme organiche potessero sopravvivere. Un particolare che rafforza l’importanza della missione ExoMars 2020 dell’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’agenzia russa Roscosmos e il contributo tecnologico rilevante dell’industria aerospaziale italiana con Thales Alenia Space, Altec e Leonardo.

Prima della missione Exomars, è attesa su Marte la sonda Insight della NASA, basata su un lander che non avrà la possibilità di muoversi ma studierà la geologia del pianeta. A seguire la sonda Red Dragon di SpaceX. Il 2020 sarà anche l’anno del nuovo rover che la NASA invierà su Marte. Nello stesso anno proverà ad affacciarsi anche la Cina, mentre l’agenzia spaziale indiana Isro (Indian Space Research Organisation), dopo aver messo in orbita intorno a Marte una sonda nel 2014, proverà a combinare un orbiter e un lander con la missione Mangalyaan 2.

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).

In occasione della presentazione delle iniziative promosse dal Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Padre Angelo Secchi, fondatore dell’astrofisica in Italia, che si svolgeranno nel nostro Paese fino al 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo commemorativo realizzato dalla bozzettista Cristina Bruscaglia. È la seconda volta che a Padre Angelo Secchi viene dedicata un’emissione filatelica: il Vaticano lo ricordò con dei francobolli, tre tagli da 180, 220 e 300 lire, il 25 giugno 1979 per commemorarne il centenario della scomparsa. L’attività dell’illustre scienziato gesuita, vissuto tra il 1818 e il 1878, si svolse in un momento di grandi rivoluzioni sociali e scientifiche. Nato a Reggio Emilia, Angelo Secchi divenne famoso a livello internazionale per i suoi studi in diverse branche, ma lasciò il segno nella comunità astronomica per il suo ruolo fondamentale nello studio degli spettri delle stelle e della loro classificazione che è a fondamento dell’indagine astronomica moderna. Il suo nome è importante per l’Istituto Nazionale di Astrofisica non solo per la sua eredità scientifica, ma anche perché l’INAF possiede gran parte del patrimonio storico legato alla sua attività (strumenti, libri, carte d’archivio). Inoltre, la posizione del Meridiano di Monte Mario, detto anche Primo meridiano d’Italia, che attraversa proprio la sede centrale dell’Inaf, fu stabilita sulla base delle misure eseguite da Secchi. Infine, è da ricordare che la Torre Solare di Monte Mario, che domina la città di Roma, è intitolata insieme a Respighi, anche ad Angelo Secchi. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto di Padre Secchi in evidenza su un particolare dell’interno dell’Osservatorio Astronomico del Collegio Romano, di cui fu direttore dal 1850 al 1878 e in cui fece installare un importante telescopio rifrattore Merz; in alto, è delimitato dalla rappresentazione di un’eclissi solare e da un disegno degli spettri stellari su cui fu basata la classificazione elaborata dallo scienziato. Completano il francobollo la leggenda “PADRE ANGELO SECCHI 1818 – 1878”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” (che indica il prezzo di 0,95 euro).

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

Alle 2:35 ora italiana di mercoledì 27 giugno la sonda giapponese Hayabusa-2, dopo 1302 giorni di viaggio interplanetario, si è inserita in orbita intorno all’asteroide Ryugu, al tempo della sua scoperta contraddistinto solo dal numero 162173. Gli scienziati e gli ingegneri responsabili della missione ne hanno avuto certezza 16 minuti più tardi (il tempo necessario perché il segnale coprire la distanza di 280 milioni di km viaggiando alla velocità della luce), quando la velocità relativa di Hayabusa-2 rispetto a Ryugu è risultata inferiore a 1 cm/s, ovvero zero. La sonda si trova a 20 km dalla superficie dell’asteroide, dopo poco più di tre anni e mezzo di viaggio nello spazio interplanetario. C’è un po’ di Italia nella missione giapponese, che segna un grande successo per l’agenzia spaziale Jaxa. Tra gli scienziati coinvolti Ernesto Palomba dell’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3. Fino a metà agosto Hayabusa-2 effettuerà delle orbite sempre più ravvicinate, per acquisire immagini e spettri e mappare completamente la superficie di questo piccolo corpo. L’obiettivo – spiega Palomba – è selezionare le zone di più alto interesse scientifico dove far atterrare il lander Mascot. Un’altra grande impresa dopo quella della sonda Rosetta e del lander Philae sceso sul nucleo della cometa 67P.

Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l’annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e entrato in azione il 6 agosto 2012 con il laboratorio chimico-fisico (Sample Analysis at Mars) di cui è equipaggiato, ha prelevato dalla superficie campioni di terreno in cui sono state scoperte molecole organiche. Una evidenza che si combina con le analisi condotte nell’atmosfera del Pianeta Rosso, il cui la concentrazione di metano varia con un andamento ciclico, fornendo indizi chiari sulla presenza di tracce primordiali di vita.

Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l’annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e entrato in azione il 6 agosto 2012 con il laboratorio chimico-fisico (Sample Analysis at Mars) di cui è equipaggiato, ha prelevato dalla superficie campioni di terreno in cui sono state scoperte molecole organiche. Una evidenza che si combina con le analisi condotte nell’atmosfera del Pianeta Rosso, il cui la concentrazione di metano varia con un andamento ciclico, fornendo indizi chiari sulla presenza di tracce primordiali di vita.