da Sorrentino | Nov 14, 2017 | Astronomia, Primo Piano

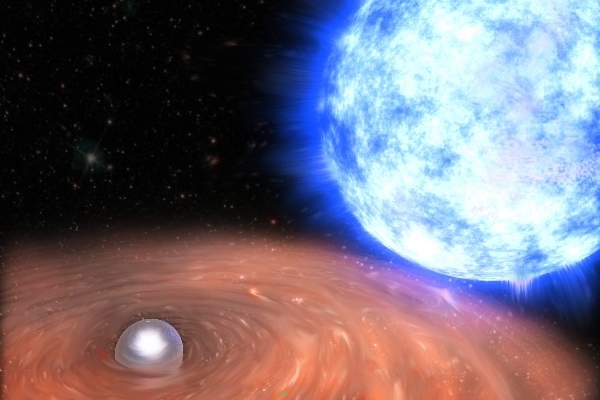

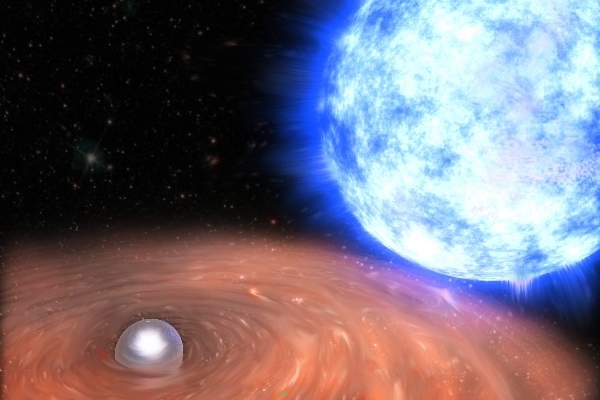

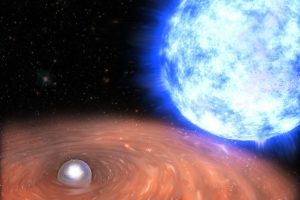

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

“Il gruppo che coordino all’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica dell’INAF a Milano sta studiando questo bizzarro sistema binario da molti anni” commenta Mereghetti. “Uno dei nostri risultati più interessanti è stato quello di determinare la piccolissima ma costante diminuzione del periodo di rotazione della nana bianca, pari a sette miliardesimi di secondo ogni anno. Può sembrare una variazione insignificante, ma in realtà è un effetto di notevole entità per un corpo celeste che possiede una massa più grande di quella del nostro Sole, concentrata entro un raggio di circa 5000 chilometri, più piccolo quindi di quello della Terra”. L’aumento della velocità di rotazione osservato per questa nana bianca è stato finora un vero e proprio enigma per gli scienziati, che non erano riusciti a spiegarlo in modo convincente utilizzando i modelli applicabili a oggetti analoghi ma molto più luminosi.

La soluzione presentata dal team di Popov e Mereghetti, indica che l’aumento della velocità di rotazione della nana bianca sia prodotto dalla diminuzione delle sue dimensioni, come accade ad una pattinatrice quando, durante una piroetta, chiude le braccia verso il corpo, aumentando così la sua velocità di rotazione. Questa spiegazione è estremamente semplice, ma anche importante dal momento che fornisce la prima evidenza osservativa di un modello teorico. Infatti i modelli prevedono che, a causa dell’inesorabile raffreddamento di queste stelle ormai spente, le nane bianche continuino a contrarsi lentamente per diversi milioni di anni dopo la loro formazione. “I calcoli che abbiamo effettuato per studiare come questo sistema binario si è evoluto ci dicono che la nana bianca ha un’età di circa 2 milioni di anni” aggiunge Mereghetti. “Il tasso di riduzione di un centimetro all’anno atteso per il raggio di una nana bianca massiva con quest’età è esattamente quello necessario per spiegare l’aumento della sua velocità di rotazione, dandoci la prova che questo è il primo caso di una nana bianca in contrazione mai identificato prima”.

da Sorrentino | Nov 11, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Ecco una sintesi delle tante iniziative in programma sul territorio, da nord a sud, isole comprese.

A Milano presso l’Osservatorio Astronomico di Brera dell’INAF Paolo D’avanzo, Gabriele Ghisellini e Giovanni Losurdo racontano di “GW170817 – A cavallo dell’onda perfetta: cos’è successo quel 17 agosto del 2017”.

A Trieste, la specola dedicata a Margherita Hack apre i battenti per visite e osservazioni con il telescopio Macron di 60 cm, modello d’avanguardia. Anche l’immaginario scientifico di Grignano partecipa all’iniziativa con una suggestiva proposta prevista per domenica 19 novembre dalle 10.00 alle 18.00 con il laboratorio “Graffiti di Luce”.

A Padova, gli astronomi Enrico Cappellaro e Massimo Turatto dell’Osservatorio Astronomico di Padova dell’INAF organizzano incontri per le Scuole sul tema del momento: “L’astrofisica prima e dopo le onde gravitazionali”.

A Torino, sabato 18 novembre alle ore 9:30, dopo 5 anni, il Barcamp per l’Astronomia ritorna alla sua sede inaugurale: INFINI-TO/Planetario di Torino – Museo della Scienza e dell’Astronomia, sito nel Parco Astronomico di Pino Torinese.

Ad Arcetri (Firenze), conferenze per grandi e piccini. Con gli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Leslie K. Hunt, Filippo Mannucci, Sperello di Serego Alighieri ed Emanuele Nardini si affrontano i temi caldi del momento dalle onde gravitazionali, alla ricerca di nuovi mondi, fino ai buchi neri. Per i più piccini “L’Astronomia nel… pallone!”, cielo virtuale e letture nel planetario gonfiabile Starlab.

A Bologna sabato 18 novembre 2017 un evento gratuito alla stazione astronomica di Loiano, con visita al planetario e osservazioni al telescopio. Per domenica 19 novembre in programma una conferenza sulla luce in astronomia e visita gratuita ai Radiotelescopi di Medicina. Per le scuole sono stati invece pensati i laboratori gratuiti “Meraviglie di un raggio di luce” e “Accendiamo le costellazioni”.

Presso l’Osservatorio Astronomico di Cagliari i bambini sono protagonisti con “Costruiamo SRT”, attività per costruire con cartoncino e forbici un del Sardinia Radio Telescope. Immancabile sarà la presenza del Planetario, con uno spettacolo dal vivo a cura di Sabrina Milia e Paolo Soletta.

Anche le due sedi INAF a Roma aprono le loro porte. L’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) organizza presso la sua sede a Tor Vergata un calendario di mattinate dedicate alle scuole, con visite guidate e laboratori didattici con il progetto “Pianeti in una stanza”. Il clou nel pomeriggio di venerdì 17 novembre con l’evento di lancio delle Olimpiadi Italiane di Astronomia aperto a tutti agli aspiranti Olimpionici, ai loro professori e genitori. Il pomeriggio prevede osservazioni guidate al telescopio solare e una conferenza dal titolo “Gravità: la forza che tiene assieme tutte le cose” di Roberto Peron (evento trasmesso in streaming con la possibilità di fare domande in diretta). Infine, grazie alla collaborazione del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università di Roma Tre, l’IAPS propone per tutta la settimana la mostra “In viaggio con Cassini” in esposizione presso l’Astro garden del Dipartimento. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Associazione Stellaria ed esposta da giugno 2017 in molte città italiane, parte dalle prime scoperte astronomiche dello scienziato Cassini fino ad accompagnare le recenti, ultime fasi della missione Cassini-Huygens.

Sempre a Roma, all’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone, visitabile gratuitamente il Light Lab, il laboratorio della luce che fa parte del Parco Astronomico dell’Osservatorio di Roma, e possibilità di ammirare il modello di EST (European Solar Telescope), uno dei progetti tecnologici più ambiziosi in cui è coinvolta l’Europa e che vede l’Italia in prima fila per la realizzazione della strumentazione di questo innovativo telescopio destinato allo studio della nostra stella: il Sole.

A Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte dell’INAF, in programma tre appuntamenti didattici dedicati alle scuole, nelle mattine del 14, 15 e 16 novembre dal titolo “A scuola di Astronomia” articolati in una lezione di astronomia, tenuta nelle diverse giornate da Aniello Grado sulle onde gravitazionali, Nicola Napolitano sul lensing gravitazionale e Clementina Sasso sul Sole, una lezione specifica quest’ultima dedicata alle scuole elementari. Dario Mancini illustra l’antica tecnologia nella costruzione degli strumenti astronomici e le faticose modalità di osservazione degli astronomi dell’Ottocento. Infine la visita alla torre osservativa orientale attrezzata con un telescopio da 40 cm e al padiglione del Celostato per osservare il Sole con grande dettaglio. Una particolare iniziativa è stata organizzata nel pomeriggio del 14 novembre, sul Turismo Astronomico: una giornata di studio e formazione per le guide turistiche della Campania per illustrare le potenzialità dei beni culturali dell’astronomia antica, sia degli strumenti scientifici che dei volumi rari e di pregio. Infine una serata speciale è prevista il 16 novembre, “La Terra è blu”, con la presentazione del nuovo planetario dedicato a Jurij Gagarin, il primo cosmonauta.

A Catania previste otto conferenze pomeridiane dal 14 al 17 novembre. Da segnalare l’iniziativa ASTROKID dedicata ai più piccini. Tra i relatori gli astronomi Salvatore Sciortino e Antonio Maggio dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo.

Infine Palermo con “Le meraviglie di un raggio di luce”, un aperitivo scientifico a cura degli astronomi Mario Guarcello, Tiziano Zingales, Marco Barbera, Fabio Reale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. In programma anche il seminario in collaborazione con l’Università di Palermo “La fusione di stelle di neutroni: le onde gravitazionali ed il lampo elettromagnetico”.

Ulteriori informazioni e prenotazioni alla pagina web di “Light in Astronomy” sul portale Edu INAF: http://edu.inaf.it/index.php/eventi/light-in-astronomy/

da Sorrentino | Nov 3, 2017 | Astronomia, Lanci, Missioni, Primo Piano

Le attività spaziali si prestano al talento di chi dimostra di possedere una vena artistica. L’Agenzia Spaziale Europea offre l’opportunità ad artisti e grafici di ogni parte del mondo di mettersi in gioco per proporre un’idea di decorazione della parte esterna del razzo Soyuz, destinato a trasportatre CHEOPS, il primo satellite completamente dedicato alla caratterizzazione dei pianeti extrasolari, pronto per il lancio entro la fine del 2018. Costruito dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova, CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite), è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’ESA, destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Punterà stelle già note per ospitare pianeti, misurando ad altissima precisione la variazione di luminosità stellare prodotta quando il pianeta si trova a transitare davanti alla stella riuscendo quindi a misurarne la dimensione ed altre caratteristiche con alta precisione.

Le attività spaziali si prestano al talento di chi dimostra di possedere una vena artistica. L’Agenzia Spaziale Europea offre l’opportunità ad artisti e grafici di ogni parte del mondo di mettersi in gioco per proporre un’idea di decorazione della parte esterna del razzo Soyuz, destinato a trasportatre CHEOPS, il primo satellite completamente dedicato alla caratterizzazione dei pianeti extrasolari, pronto per il lancio entro la fine del 2018. Costruito dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova, CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite), è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’ESA, destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Punterà stelle già note per ospitare pianeti, misurando ad altissima precisione la variazione di luminosità stellare prodotta quando il pianeta si trova a transitare davanti alla stella riuscendo quindi a misurarne la dimensione ed altre caratteristiche con alta precisione.

Il concorso – rilanciato in una nota dell’Agenzia Spaziale Italiana – è un’occasione unica per tutti gli artisti, studenti di graphic art e design e progettisti di entrare a far parte della storia dell’ESA. Il vincitore vedrà esposta la sua opera fin dai preparativi di lancio, su fotografie e filmati nello spazioporto di Kourou, in Guiana Francese e sarà invitato a partecipare all’evento ufficiale del lancio di CHEOPS come ospite dell’ESA. I progetti che arriveranno in finale saranno esposti durante l’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2018.

Link: www.cosmos.esa.int/web/cheops-competition/submission

da Sorrentino | Nov 2, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Un team internazionale guidato da ricercatori del LULI (Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, Ecole Polytechnique UPMC/CNRS) in Francia e di cui fanno parte colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Università di Palermo, è riuscito a riprodurre per la prima volta in laboratorio il processo di accrescimento di massa in stelle giovani, processo mediante il quale le stelle appena nate continuano a catturare enormi quantità di materiale dalla nube che le ha generate. Nel caso delle stelle questo materiale viene accelerato fino a velocità di quasi due milioni di chilometri all’ora, impattando violentemente sulla loro superficie. L’esperimento in laboratorio ha riprodotto la regione di impatto sulla stella, permettendo di osservarla per la prima volta con risoluzioni spaziale e temporale inaccessibili nelle osservazioni astronomiche. “Grazie a questo lavoro siamo così riusciti a vedere che al centro della regione di impatto il materiale si riscalda fino a temperature di milioni di gradi, mentre all’esterno della regione di impatto può formarsi una coltre di gas denso e freddo, che nasconde parzialmente la regione calda di impatto al suo interno” commenta Rosaria Bonito, dell’Inaf di Palermo, coautrice dell’articolo che descrive la ricerca, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science Advances. Il processo di accrescimento nelle stelle in formazione è un argomento oggi assai studiato da vari gruppi di ricerca in tutto il mondo. I nuovi astri, quando iniziano ad accendersi, sono infatti ancora circondati da enormi quantità di materiale in orbita in una struttura a disco, nella quale si stanno formando pianeti. Il processo di accrescimento aumenta la massa della stella, e contemporaneamente toglie materiale utile alla formazione dei pianeti. “I risultati ottenuti in laboratorio hanno svelato qual è la struttura della zona di impatto, mostrando che coesistono zone calde e zone fredde” sottolinea Salvatore Orlando, anch’egli dell’Inaf di Palermo, che ha partecipato allo studio. “Tutti questi risultati sono stati supportati e validati da modelli magnetoidrodinamici. Quanto trovato permetterà nuove e più precise interpretazioni delle osservazioni stellari, e quindi misure più accurate del tasso di accrescimento di massa nelle stelle giovani”. Per Costanza Argiroffi, dell’Università di Palermo e associata INAF, “questo lavoro costituisce un primo passo, un primo esperimento, che apre la porta a nuove indagini che permetteranno di studiare in modo nuovo gli impatti di materiale in accrescimento su stelle giovani mediante esperimenti di laboratorio.”

Un team internazionale guidato da ricercatori del LULI (Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, Ecole Polytechnique UPMC/CNRS) in Francia e di cui fanno parte colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Università di Palermo, è riuscito a riprodurre per la prima volta in laboratorio il processo di accrescimento di massa in stelle giovani, processo mediante il quale le stelle appena nate continuano a catturare enormi quantità di materiale dalla nube che le ha generate. Nel caso delle stelle questo materiale viene accelerato fino a velocità di quasi due milioni di chilometri all’ora, impattando violentemente sulla loro superficie. L’esperimento in laboratorio ha riprodotto la regione di impatto sulla stella, permettendo di osservarla per la prima volta con risoluzioni spaziale e temporale inaccessibili nelle osservazioni astronomiche. “Grazie a questo lavoro siamo così riusciti a vedere che al centro della regione di impatto il materiale si riscalda fino a temperature di milioni di gradi, mentre all’esterno della regione di impatto può formarsi una coltre di gas denso e freddo, che nasconde parzialmente la regione calda di impatto al suo interno” commenta Rosaria Bonito, dell’Inaf di Palermo, coautrice dell’articolo che descrive la ricerca, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science Advances. Il processo di accrescimento nelle stelle in formazione è un argomento oggi assai studiato da vari gruppi di ricerca in tutto il mondo. I nuovi astri, quando iniziano ad accendersi, sono infatti ancora circondati da enormi quantità di materiale in orbita in una struttura a disco, nella quale si stanno formando pianeti. Il processo di accrescimento aumenta la massa della stella, e contemporaneamente toglie materiale utile alla formazione dei pianeti. “I risultati ottenuti in laboratorio hanno svelato qual è la struttura della zona di impatto, mostrando che coesistono zone calde e zone fredde” sottolinea Salvatore Orlando, anch’egli dell’Inaf di Palermo, che ha partecipato allo studio. “Tutti questi risultati sono stati supportati e validati da modelli magnetoidrodinamici. Quanto trovato permetterà nuove e più precise interpretazioni delle osservazioni stellari, e quindi misure più accurate del tasso di accrescimento di massa nelle stelle giovani”. Per Costanza Argiroffi, dell’Università di Palermo e associata INAF, “questo lavoro costituisce un primo passo, un primo esperimento, che apre la porta a nuove indagini che permetteranno di studiare in modo nuovo gli impatti di materiale in accrescimento su stelle giovani mediante esperimenti di laboratorio.”

da Sorrentino | Ott 27, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

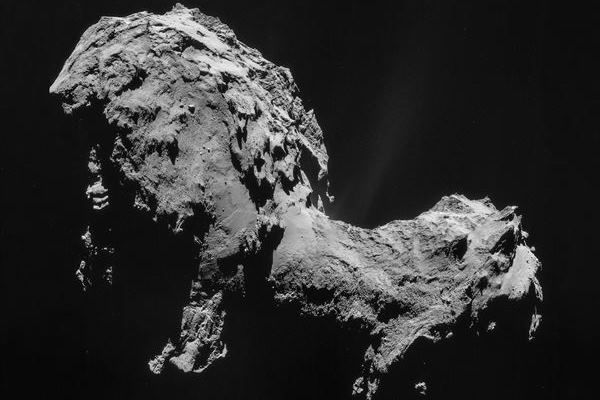

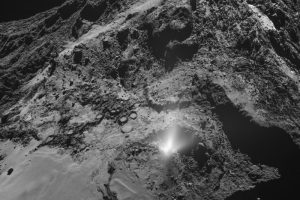

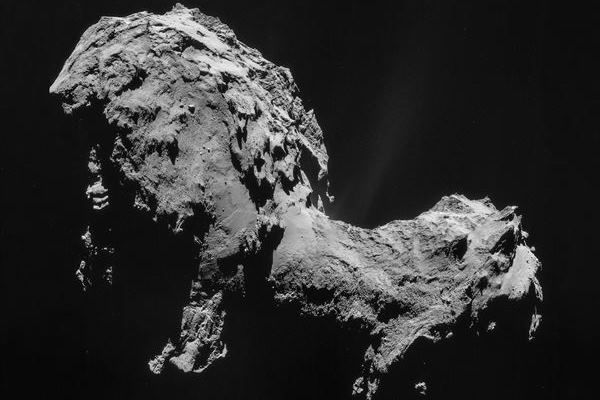

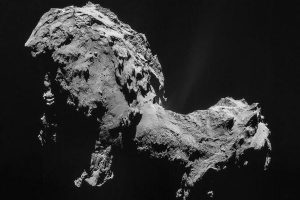

La sonda Rosetta continua a far parlare di sé e i dati raccolti sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko ancora per molti anni permetteranno di scrivere nuovi capitoli sulla straordinaria missione. Gli ultimi due, in ordine di tempo, sono stati pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a cui hanno partecipato numerose ricercatrici e ricercatori italiani e dell’Inaf. Il primo studio, guidato da Jürgen Blum della Technische Universität Braunschweig, in Germania, ha trovato quello che può essere definito come l’anello finora mancante nella concatenazione di eventi che hanno portato alla formazione dei pianeti. Gli scienziati non sapevano infatti come collegare la formazione di ciottoli (dust pebbles), originati nella nebulosa protoplanetaria solare dall’adesione di particelle di polvere e ghiaccio che collidono fra loro, con l’accrescimento gravitazionale dei planetesimi (corpi come gli asteroidi e le comete) in pianeti.In altri termini, sappiamo come si formano i “mattonicini”, e sappiamo anche come “grandi pietre” possano unirsi grazie all’attrazione gravitazionale fino a formare pianeti. Ma come si passa dai ciottoli alle “grandi pietre”? Decine di esperimenti, effettuati proprio da Blum, hanno dimostrato che le collisioni fra polveri nel disco protoplanetario sono distruttive per dimensioni oltre il centimetro, cioè oltre la dimensione dei ciottoli. Inoltre, come ha osservato il radiotelescopio Alma in dischi protoplanetari extra-solari, i pianeti nascono molto in fretta: entro il primo milione di anni dalla formazione del disco protoplanetario stesso. La risposta viene dalla struttura di 67P, desunta dalle osservazioni di Rosetta: la cometa è un corpo granulare, un aggregato di ciottoli “primordiali” di dimensioni millimetriche, contenenti polvere e ghiaccio; solo gli strati più superficiali, che sono esposti alla luce solare diretta, non contengono ghiaccio.

«Moltissimi dati di Rosetta vengono naturalmente spiegati assumendo che 67P sia un accumulo di ciottoli tenuto assieme dalla debolissima gravità reciproca, come previsto dai modelli in grado di spiegare le osservazioni di Alma e la nascita dei pianeti in poche centinaia di migliaia di anni», sintetizza uno degli autori, Marco Fulle dell’Inaf di Trieste. “Quindi 67P è un corpo perfettamente omogeneo, e perfettamente consistente con i modelli in grado di spiegare la nascita di pianeti in tutti i dischi protoplanetari. Questo risultato, a suo modo, rappresenta una piccola grande unificazione». Grazie alla massa relativamente piccola della cometa 67P, i ciottoli sono sopravvissuti intatti fino a oggi, permettendo agli scienziati, per la prima volta, di confermare l’ipotesi che la cometa sia nata grazie all’accumulo di ciottoli, che hanno dato origine a un corpo coerente grazie a un delicato flusso d’attrazione. Un effetto collettivo delle particelle di polvere, leggero ma irresistibile, che gli scienziati definiscono “streaming instability”. «Per far collassare un corpo come questo per gravità», spiega Fulle, «basta che tutti i ciottoli si concentrino entro la sua sfera di Hill, che per 67P ha un raggio di circa 200 km. Gli ultimi codici di streaming instability confermano che è possibile: una volta che dieci miliardi di tonnellate (il peso della cometa) di ciottoli si trovano entro un volume di 400 km di diametro, non è più possibile evitare il collasso gravitazionale. Ma il collasso è così “gentile”, e le pressioni interne sono così piccole, da non alterare i ciottoli».

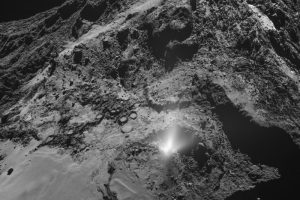

Il nuovo studio dimostra anche che un siffatto nucleo di ciottoli tenuti assieme dalla sola gravità ha un comportamento termico che può spiegare molte delle proprietà osservate per la cometa 67P, come per esempio la sua elevata porosità e la quantità di gas che fuoriesce da dentro mentre la cometa si avvicina al Sole. Altre evidenze, tuttavia, vanno un po’ in contrasto con questo modello. Come il getto di gas e polveri del 3 luglio 2016, una piccola “eruzione” che Rosetta è stata in grado di misurare con ben cinque dei suoi strumenti e che ha permesso agli scienziati, per la prima volta, di combinare osservazioni della polvere rilasciata assieme ai relativi cambiamenti della superficie. Il risultato di questo ulteriore studio, guidato da Jessica Agarwal del Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, indica che gli impressionanti getti di polvere che le comete emettono nello spazio durante il loro viaggio intorno al Sole non sono spinti esclusivamente dalla sublimazione di acqua congelata, ma devono esistere altre fonti di energia interne alla cometa da cui attingono. Gli scenari possibili ipotizzati dalle ricercatrici e dai ricercatori nel nuovo studio comprendono il rilascio di gas pressurizzato immagazzinato sotto la superficie, oppure la conversione del ghiaccio amorfo in cristallino, energeticamente più favorevole, indotta dal riscaldamento solare.

Il nuovo studio dimostra anche che un siffatto nucleo di ciottoli tenuti assieme dalla sola gravità ha un comportamento termico che può spiegare molte delle proprietà osservate per la cometa 67P, come per esempio la sua elevata porosità e la quantità di gas che fuoriesce da dentro mentre la cometa si avvicina al Sole. Altre evidenze, tuttavia, vanno un po’ in contrasto con questo modello. Come il getto di gas e polveri del 3 luglio 2016, una piccola “eruzione” che Rosetta è stata in grado di misurare con ben cinque dei suoi strumenti e che ha permesso agli scienziati, per la prima volta, di combinare osservazioni della polvere rilasciata assieme ai relativi cambiamenti della superficie. Il risultato di questo ulteriore studio, guidato da Jessica Agarwal del Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, indica che gli impressionanti getti di polvere che le comete emettono nello spazio durante il loro viaggio intorno al Sole non sono spinti esclusivamente dalla sublimazione di acqua congelata, ma devono esistere altre fonti di energia interne alla cometa da cui attingono. Gli scenari possibili ipotizzati dalle ricercatrici e dai ricercatori nel nuovo studio comprendono il rilascio di gas pressurizzato immagazzinato sotto la superficie, oppure la conversione del ghiaccio amorfo in cristallino, energeticamente più favorevole, indotta dal riscaldamento solare.

«Queste ipotesi vanno un po’ contro il risultato di un nucleo perfettamente omogeneo e per lo più secco», ammette Fulle, coautore anche di questo studio. «La porosità del nucleo sembra escludere che sia possibile accumulare gas sotto pressione in sacche interne, indipendentemente dal modello a ciottoli». L’aspetto unico dell’evento del 3 luglio 2016 è rappresentato dalle immagini ad alta risoluzione della superficie, in cui i ricercatori hanno individuato una zona circolare di circa dieci metri di diametro all’interno di una depressione come punto di partenza del getto. Come hanno confermato le analisi, quest’area contiene acqua congelata sulla superficie. In generale, gli scienziati suppongono che i gas congelati sulla superficie cometaria, come il ghiaccio d’acqua, siano responsabili dei getti di polvere. Sotto l’influsso del calore solare, queste sostanze sublimano, passando direttamente allo stato gassoso, e il flusso di gas trascina con sé le particelle di polvere nello spazio. Tuttavia, il nuovo studio dimostra che, con una produzione di polvere di circa 18 kg al secondo, il getto del 3 luglio 2016 è troppo “polveroso” rispetto a quanto predicono i modelli convenzionali, richiedendo quindi la presenza di ulteriori processo energetici in gioco, come quelli ipotizzati sopra.

«Le due ipotesi suggerite in questo studio non sono le uniche possibili, qui davvero siamo appena agli inizi», commenta Fulle. «Mancano ancora esperimenti di laboratorio che studino cosa succede a basse temperature nel nucleo interno e in una struttura a ciottoli sottoposta a perturbazioni. Certamente, si rende evidente che queste due ipotesi “classiche”, valide in vecchi modelli cometari “a cipolla”, difficilmente si conciliano con tutti gli altri dati di Rosetta». «C’è una particolare attenzione in questo momento all’interno della comunità scientifica di Rosetta a cercare di combinare i dati ottenuti da 67P con modelli, simulazioni e lavoro di laboratorio qui sulla Terra, per risolvere la questione su cosa produca tale attività sulle comete», conferma in conclusione Matt Taylor, responsabile scientifico di Rosetta all’Agenzia spaziale europea.

(Crediti: ESA/Rosetta/NAVCAM e ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team)

da Sorrentino | Ott 16, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Fisica, Primo Piano

Per la prima volta nella storia dell’osservazione dell’universo, è stata rivelata un’onda gravitazionale prodotta dalla fusione di due stelle di neutroni e captata, dalle onde radio fino ai raggi gamma, la radiazione elettromagnetica associata alla poderosa esplosione avvenuta durante il fenomeno. È la prima volta che un evento cosmico viene osservato sia nelle onde gravitazionali che elettromagnetiche, avviando così l’era dell’astronomia multimessaggero, che estende notevolmente il nostro modo di “vedere” e “ascoltare” il cosmo. La scoperta è stata realizzata grazie alla sinergia tra i due Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (l’Osservatorio LIGO) negli Stati Uniti insieme al rivelatore VIRGO, in Europa, abbinata alle osservazioni e alle indagini nella banda elettromagnetica ottenute da 70 telescopi a terra, tra cui REM, VST, VLT, e osservatori spaziali, come Fermi e Integral, Swift, Chandra, Hubble, che hanno permesso di caratterizzare in modo chiaro l’origine dell’onda. L’Italia è tra i protagonisti a livello mondiale di questo straordinario risultato con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che ha fondato il rivelatore per onde gravitazionali VIRGO, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che ha “fotografato” e quindi riconosciuto e caratterizzato, tra i primi al mondo con strumenti da terra e dallo spazio, la sorgente denominata AT2017gfo e l’Agenzia Spaziale Italiana che partecipa con missioni dedicate all’astrofisica delle alte energie.

L’evento è avvenuto a 130 milioni di anni luce da noi, alla periferia della galassia NGC4993, in direzione della costellazione dell’Idra. Le due stelle di neutroni, a conclusione del loro inesorabile e sempre più frenetico processo di avvicinamento, hanno spiraleggiato una intorno all’altra, emettendo onde gravitazionali che sono state osservate per circa 100 secondi. Quando si sono scontrate, hanno emesso un lampo di luce sotto forma di raggi gamma, osservato nello spazio circa due secondi dopo l’emissione delle onde gravitazionali dal satellite Fermi della Nasa e quindi confermato dal satellite Integral dell’ESA. Nei giorni e nelle settimane successive allo scontro cosmico è stata individuata l’emissione di onde elettromagnetiche in altre lunghezze d’onda, tra cui raggi X, ultravioletti, luce visibile, infrarossi e onde radio. I ricercatori italiani dell’INAF hanno potuto raccogliere e analizzare, grazie al telescopio REM (Rapid Eye Mount) e quelli dell’ESO VST (VLT survey telescope) e VLT una preziosissima messe di informazioni su questo evento. Decisivo è stato anche il contributo fornito dai dati provenienti dallo spazio grazie alle missioni Integral e Swift, che vedono la partecipazione dell’Agenzia Spaziale italiana, CHANDRA (Nasa) e Hubble (NASA-ESA). Gli astronomi hanno avuto un’opportunità senza precedenti per sondare con tutti i migliori strumenti per l’osservazione dell’universo oggi in funzione la collisione di due stelle di neutroni. Le osservazioni fatte dal telescopio Very Large Telescope (VLT) e guidate da ricercatori italiani rivelano evidenze della sintesi di elementi pesanti scaturiti in seguito all’immane esplosione, come l’oro e il platino, e risolvendo così il mistero, che durava da decine di anni, sull’origine di quasi la metà di tutti gli elementi più pesanti del ferro. Alle stesse conclusioni portano i dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble della NASA. Gli scienziati hanno inoltre avuto la prima conferma diretta che le collisioni tra stelle di neutroni danno origine ai famosi “lampi di raggi gamma” (o Gamma-Ray Burst, GRB) di breve durata. I risultati di LIGO-VIRGO sono pubblicati nella rivista Physical Review Letters (edizione del 16 ottobre 2017), mentre molti altri articoli sia delle collaborazioni LIGO e VIRGO che della comunità astronomica legata ai telescopi spaziali, come Integral, Fermi, Swift e Agile sono stati presentati o accettati per la pubblicazione in varie riviste, e vedono protagonisti moltissimi ricercatori italiani, alcuni dei quali come primi autori. Due articoli su Nature hanno come primi autori scienziati dell’INAF.

UN GIOCO DI SQUADRA

Il segnale gravitazionale, denominato GW170817, è stato registrato il 17 agosto alle 14:41 ora italiana. La rivelazione è stata fatta dai due rivelatori gemelli LIGO, situati a Hanford, nello stato di Washington e Livingston, in Louisiana, e le informazioni fornite dal terzo rivelatore, VIRGO, situato in Italia, vicino a Pisa, hanno permesso la precisa localizzazione dell’evento cosmico. Sempre il 17 agosto, quasi in contemporanea, il Gamma-ray Burst Monitor del telescopio spaziale Fermi della NASA ha rivelato un lampo di raggi gamma di breve durata (GRB, Gamma Ray Burst), osservazione poi confermata dal satellite Integral. Il software di analisi LIGO-VIRGO ha messo insieme i due segnali, da cui si è dedotto che era altamente improbabile che si trattasse di una coincidenza casuale. Un’ulteriore analisi automatica ha messo in evidenza la presenza di un segnale gravitazionale coincidente nel secondo rivelatore LIGO. L’onda gravitazionale è stata captata prima dai rivelatori LIGO negli Stati Uniti, e poi da VIRGO in Italia, che ha giocato un ruolo fondamentale in questo risultato. A causa del suo orientamento rispetto alla sorgente al momento della rivelazione, VIRGO ha registrato un segnale che, combinato con le dimensioni e la tempistica del segnale nei rivelatori LIGO, ha consentito agli scienziati di triangolare con precisione la posizione nel cielo della sorgente. Dopo aver eseguito un approfondito controllo per assicurarsi che i segnali non fossero un artefatto degli strumenti di rivelazione, gli scienziati hanno concluso che l’onda gravitazionale veniva da un’area relativamente piccola, solo 28 gradi quadrati, nel cielo dell’emisfero meridionale. La rapida rivelazione dell’onda gravitazionale da parte della collaborazione LIGO-VIRGO, associata con il picco di raggi gamma registrati da Fermi, ha permesso il lancio del programma di follow-up dei telescopi in tutto il mondo. Il record di precisione nella localizzazione ha dunque permesso agli astronomi di eseguire in tempi brevissimi osservazioni di follow-up che hanno portato a una inedita ricchezza di eccezionali risultati. Grazie all’inedita precisione nella localizzazione dell’evento gravitazionale, decine di osservatori in tutto il mondo sono stati in grado, ore più tardi, di iniziare a scandagliare la regione del cielo da cui si pensava che il segnale provenisse. Per primi sono stati i telescopi ottici a individuare un nuovo punto di luce, simile a una nuova stella. Anche l’Italia ha risposto con i telescopi e il personale dell’INAF, già pronti e organizzati a seguire tempestivamente gli allerta di LIGO e VIRGO, ed è così riuscita tra i primi al mondo a raccogliere le immagini della sorgente. In seguito, circa 70 telescopi a terra e nello spazio hanno osservato l’evento alle varie lunghezze d’onda. Dai dati, frutto di questo straordinario lavoro di squadra tra tutti gli osservatori che hanno potuto rivelare il segnale, emerge un’immagine generale che conferma ulteriormente che la sorgente delle onde gravitazionali è stato un evento di fusione di una coppia di stelle di neutroni.

UN EVENTO STELLARE ALL’ORIGINA DEI FAMOSI LAMPI DI RAGGI GAMMA

UN EVENTO STELLARE ALL’ORIGINA DEI FAMOSI LAMPI DI RAGGI GAMMA

I dati di LIGO-VIRGO indicavano che due oggetti astrofisici situati alla distanza oltre 130 milioni di anni luce dalla Terra avevano orbitato l’uno intorno all’altro per poi fondersi in un unico corpo, e suggerivano che gli oggetti non fossero massicci come le coppie di buchi neri individuate da LIGO e VIRGO in precedenti osservazioni. Le masse degli oggetti spiraleggianti sono state, infatti, stimate da 1,1 a 1,6 volte la massa del Sole, quindi nell’intervallo di massa previsto per le stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono le stelle più piccole e più dense esistenti, e si formano quando stelle di grandi dimensioni esplodono in supernovae. Una stella di neutroni ha un diametro di circa 20 chilometri, ed è così densa che un cucchiaino della materia di cui è composta pesa circa un miliardo di tonnellate. Inoltre, mentre i sistemi binari di buchi neri producono segnali (“chirp”) che durano una frazione di secondo nella banda sensibile di LIGO e VIRGO, il chirp del 17 agosto è durato circa 100 secondi ed è stato visto attraverso l’intero intervallo di frequenza di LIGO – simile a quello dei comuni strumenti musicali. Gli scienziati hanno così potuto identificare la sorgente del segnale in oggetti che erano molto meno massicci dei buchi neri finora osservati.

Secondo le ipotesi teoriche, quando le stelle di neutroni si scontrano, dovrebbero produrre onde gravitazionali e raggi gamma, insieme a potenti getti di luce attraverso tutto lo spettro elettromagnetico. Le nuove osservazioni confermano così che almeno alcuni dei GRB sono generati dalla fusione di stelle di neutroni, fatto che finora era stato solo teorizzato ma mai provato sperimentalmente. Ma, mentre un mistero sembra essere risolto, nuovi misteri sono emersi. L’esplosione di raggi gamma osservata è stata una delle più vicine alla Terra viste finora, ma è sorprendentemente debole per la sua distanza. Sappiamo che l’emissione dei lampi gamma viene incanalata lungo due “getti” (come due coni che si dipartono in direzioni opposte). Questo significa che noi possiamo vedere bene solo i lampi gamma il cui getto luminoso è orientato verso la Terra (circa uno ogni 100-200 eventi, secondo le più recenti stime). Il lampo gamma associato all’evento gravitazionale del 17 agosto potrebbe essere debole perché visto “di sbieco”. Le osservazioni X e radio sembrano confermare questa ipotesi affascinante. Gli scienziati stanno già cominciando a proporre nuovi modelli per spiegare questo fatto e nuove, interessanti osservazioni sono attese nei prossimi anni.

La kilonova e la sintesi degli elementi pesanti Circa 130 milioni di anni fa, le due stelle di neutroni, separate solo da circa 300 chilometri, erano nei loro ultimi momenti di orbita l’una attorno all’altra, accumulando velocità mano a mano che la distanza tra loro diminuiva. Mentre le stelle ruotavano sempre più veloci e più vicine, stiravano e distorcevano lo spaziotempo circostante, emettendo una grande quantità energia sotto forma di onde gravitazionali, prima di fondersi l’una nell’altra. Al momento della collisione, gran parte della massa delle due stelle di neutroni si è fusa in un oggetto densissimo, emettendo un lampo di raggi gamma. Le misure iniziali di raggi gamma, combinate con la rivelazione dell’onda gravitazionale, forniscono anche la conferma della teoria della relatività generale di Albert Einstein, secondo cui le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. Ciò che segue la fusione di due stelle di neutroni è una “kilonova”, un fenomeno durante il quale il materiale rilasciato dalla collisione delle stelle di neutroni viene lanciato violentemente lontano nello spazio dando origine a processi di nucleosintesi di elementi pesanti. Le nuove osservazioni basate sulla luce mostrano che in queste collisioni vengono creati elementi pesanti, come il piombo e l’oro, che vengono così successivamente distribuiti in tutto l’universo. Nelle settimane e nei prossimi mesi, i telescopi di tutto il mondo continueranno a osservare l’evoluzione della collisione delle stelle di neutroni e a raccogliere ulteriori prove sulle varie fasi della loro fusione, la sua interazione con l’ambiente circostante e i processi che producono gli elementi più pesanti dell’universo. La sfida della astrofisica di eventi multimessaggeri è appena stata lanciata e gli scienziati italiani sono pronti a raccoglierla.

La kilonova e la sintesi degli elementi pesanti Circa 130 milioni di anni fa, le due stelle di neutroni, separate solo da circa 300 chilometri, erano nei loro ultimi momenti di orbita l’una attorno all’altra, accumulando velocità mano a mano che la distanza tra loro diminuiva. Mentre le stelle ruotavano sempre più veloci e più vicine, stiravano e distorcevano lo spaziotempo circostante, emettendo una grande quantità energia sotto forma di onde gravitazionali, prima di fondersi l’una nell’altra. Al momento della collisione, gran parte della massa delle due stelle di neutroni si è fusa in un oggetto densissimo, emettendo un lampo di raggi gamma. Le misure iniziali di raggi gamma, combinate con la rivelazione dell’onda gravitazionale, forniscono anche la conferma della teoria della relatività generale di Albert Einstein, secondo cui le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. Ciò che segue la fusione di due stelle di neutroni è una “kilonova”, un fenomeno durante il quale il materiale rilasciato dalla collisione delle stelle di neutroni viene lanciato violentemente lontano nello spazio dando origine a processi di nucleosintesi di elementi pesanti. Le nuove osservazioni basate sulla luce mostrano che in queste collisioni vengono creati elementi pesanti, come il piombo e l’oro, che vengono così successivamente distribuiti in tutto l’universo. Nelle settimane e nei prossimi mesi, i telescopi di tutto il mondo continueranno a osservare l’evoluzione della collisione delle stelle di neutroni e a raccogliere ulteriori prove sulle varie fasi della loro fusione, la sua interazione con l’ambiente circostante e i processi che producono gli elementi più pesanti dell’universo. La sfida della astrofisica di eventi multimessaggeri è appena stata lanciata e gli scienziati italiani sono pronti a raccoglierla.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

Un team internazionale di ricercatori, tra cui Sandro Mereghetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha risolto l’enigma legato al lento ma inesorabile aumento della velocità di rotazione di una nana bianca, ciò che resta di una stella simile per dimensioni al Sole, che si trova a 2000 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Poppa. Per i ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a prima firma di Sergei Popov dell’Istituto astronomico Sternberg per la Fisica Relativistiaca a Mosca, questo fenomeno è dovuto al fatto che la nana bianca si sta ancora contraendo: il suo raggio si riduce di appena un centimetro l’anno. E’ la prima volta che viene osservata, seppure in modo indiretto, la contrazione di una nana bianca, un processo teorizzato dai modelli che descrivono l’evoluzione di questi corpi celesti. La nana bianca fa parte di un particolarissimo sistema binario, denominato HD49798/RX J0648.0—4418, che negli anni è stato studiato approfonditamente con telescopi nella banda della radiazione visibile, ultravioletta e dei raggi X. Una sua particolarità è quella di ruotare ad una velocità elevatissima, compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena 13 secondi, la più alta finora nota per un oggetto celeste di questo tipo. La nana bianca emette raggi X poiché sta catturando parte del tenue vento stellare emesso dalla sua stella compagna. Questa materia, spiraleggiando attorno alla nana bianca e comprimendosi via via che si avvicina alla sua superficie, si surriscalda a temperature elevatissime ed emette radiazione di alta energia, come i raggi X.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Una intera settimana per soddisfare tutte le curiosità sul nostro universo. Questo è l’intento degli organizzatori della edizione 2017 di “Light in Astronomy”, che si svolge dal 13 al 19 novembre, con l’apertura delle sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, comprese le porte delle cupole astronomiche, per offrire al grande pubblico, docenti, studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino i protagonisti della scienza che osserva il cosmo. “Light in Astronomy”, organizzata dall’INAF con la collaborazione della Società Astronomica Italiana (SAIt) e giunta quest’anno alla sua terza edizione, conferma la forte vocazione degli astronomi nel condividere la loro passione per questa scienza di grande appealing. Stefano Sandrelli, responsabile Didattica e Divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica la racconta così: «Incontriamo studenti e pubblico in tutte le sedi, tutti i giorni dell’anno. Ma non ci bastava: abbiamo deciso di fare di più e ci siamo inventati la Settimana della Luce. Le sedi INAF si aprono al pubblico con attività diverse». Come nelle precedenti edizioni di “Light in Astronomy”, la comunità di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica parla della scienza spiega come viene usata la luce nelle ricerche astronomiche.

Le attività spaziali si prestano al talento di chi dimostra di possedere una vena artistica. L’Agenzia Spaziale Europea offre l’opportunità ad artisti e grafici di ogni parte del mondo di mettersi in gioco per proporre un’idea di decorazione della parte esterna del razzo Soyuz, destinato a trasportatre CHEOPS, il primo satellite completamente dedicato alla caratterizzazione dei pianeti extrasolari, pronto per il lancio entro la fine del 2018. Costruito dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova, CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite), è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’ESA, destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Punterà stelle già note per ospitare pianeti, misurando ad altissima precisione la variazione di luminosità stellare prodotta quando il pianeta si trova a transitare davanti alla stella riuscendo quindi a misurarne la dimensione ed altre caratteristiche con alta precisione.

Le attività spaziali si prestano al talento di chi dimostra di possedere una vena artistica. L’Agenzia Spaziale Europea offre l’opportunità ad artisti e grafici di ogni parte del mondo di mettersi in gioco per proporre un’idea di decorazione della parte esterna del razzo Soyuz, destinato a trasportatre CHEOPS, il primo satellite completamente dedicato alla caratterizzazione dei pianeti extrasolari, pronto per il lancio entro la fine del 2018. Costruito dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova, CHEOPS (CHaracterizing ExOplanet Satellite), è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’ESA, destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Punterà stelle già note per ospitare pianeti, misurando ad altissima precisione la variazione di luminosità stellare prodotta quando il pianeta si trova a transitare davanti alla stella riuscendo quindi a misurarne la dimensione ed altre caratteristiche con alta precisione.

Un team internazionale guidato da ricercatori del LULI (Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, Ecole Polytechnique UPMC/CNRS) in Francia e di cui fanno parte colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Università di Palermo, è riuscito a riprodurre per la prima volta in laboratorio il processo di accrescimento di massa in stelle giovani, processo mediante il quale le stelle appena nate continuano a catturare enormi quantità di materiale dalla nube che le ha generate. Nel caso delle stelle questo materiale viene accelerato fino a velocità di quasi due milioni di chilometri all’ora, impattando violentemente sulla loro superficie. L’esperimento in laboratorio ha riprodotto la regione di impatto sulla stella, permettendo di osservarla per la prima volta con risoluzioni spaziale e temporale inaccessibili nelle osservazioni astronomiche. “Grazie a questo lavoro siamo così riusciti a vedere che al centro della regione di impatto il materiale si riscalda fino a temperature di milioni di gradi, mentre all’esterno della regione di impatto può formarsi una coltre di gas denso e freddo, che nasconde parzialmente la regione calda di impatto al suo interno” commenta Rosaria Bonito, dell’Inaf di Palermo, coautrice dell’articolo che descrive la ricerca, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science Advances. Il processo di accrescimento nelle stelle in formazione è un argomento oggi assai studiato da vari gruppi di ricerca in tutto il mondo. I nuovi astri, quando iniziano ad accendersi, sono infatti ancora circondati da enormi quantità di materiale in orbita in una struttura a disco, nella quale si stanno formando pianeti. Il processo di accrescimento aumenta la massa della stella, e contemporaneamente toglie materiale utile alla formazione dei pianeti. “I risultati ottenuti in laboratorio hanno svelato qual è la struttura della zona di impatto, mostrando che coesistono zone calde e zone fredde” sottolinea Salvatore Orlando, anch’egli dell’Inaf di Palermo, che ha partecipato allo studio. “Tutti questi risultati sono stati supportati e validati da modelli magnetoidrodinamici. Quanto trovato permetterà nuove e più precise interpretazioni delle osservazioni stellari, e quindi misure più accurate del tasso di accrescimento di massa nelle stelle giovani”. Per Costanza Argiroffi, dell’Università di Palermo e associata INAF, “questo lavoro costituisce un primo passo, un primo esperimento, che apre la porta a nuove indagini che permetteranno di studiare in modo nuovo gli impatti di materiale in accrescimento su stelle giovani mediante esperimenti di laboratorio.”

Un team internazionale guidato da ricercatori del LULI (Laboratoire pour l’Utilisation des Lasers Intenses, Ecole Polytechnique UPMC/CNRS) in Francia e di cui fanno parte colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Università di Palermo, è riuscito a riprodurre per la prima volta in laboratorio il processo di accrescimento di massa in stelle giovani, processo mediante il quale le stelle appena nate continuano a catturare enormi quantità di materiale dalla nube che le ha generate. Nel caso delle stelle questo materiale viene accelerato fino a velocità di quasi due milioni di chilometri all’ora, impattando violentemente sulla loro superficie. L’esperimento in laboratorio ha riprodotto la regione di impatto sulla stella, permettendo di osservarla per la prima volta con risoluzioni spaziale e temporale inaccessibili nelle osservazioni astronomiche. “Grazie a questo lavoro siamo così riusciti a vedere che al centro della regione di impatto il materiale si riscalda fino a temperature di milioni di gradi, mentre all’esterno della regione di impatto può formarsi una coltre di gas denso e freddo, che nasconde parzialmente la regione calda di impatto al suo interno” commenta Rosaria Bonito, dell’Inaf di Palermo, coautrice dell’articolo che descrive la ricerca, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science Advances. Il processo di accrescimento nelle stelle in formazione è un argomento oggi assai studiato da vari gruppi di ricerca in tutto il mondo. I nuovi astri, quando iniziano ad accendersi, sono infatti ancora circondati da enormi quantità di materiale in orbita in una struttura a disco, nella quale si stanno formando pianeti. Il processo di accrescimento aumenta la massa della stella, e contemporaneamente toglie materiale utile alla formazione dei pianeti. “I risultati ottenuti in laboratorio hanno svelato qual è la struttura della zona di impatto, mostrando che coesistono zone calde e zone fredde” sottolinea Salvatore Orlando, anch’egli dell’Inaf di Palermo, che ha partecipato allo studio. “Tutti questi risultati sono stati supportati e validati da modelli magnetoidrodinamici. Quanto trovato permetterà nuove e più precise interpretazioni delle osservazioni stellari, e quindi misure più accurate del tasso di accrescimento di massa nelle stelle giovani”. Per Costanza Argiroffi, dell’Università di Palermo e associata INAF, “questo lavoro costituisce un primo passo, un primo esperimento, che apre la porta a nuove indagini che permetteranno di studiare in modo nuovo gli impatti di materiale in accrescimento su stelle giovani mediante esperimenti di laboratorio.”

Il nuovo studio dimostra anche che un siffatto nucleo di ciottoli tenuti assieme dalla sola gravità ha un comportamento termico che può spiegare molte delle proprietà osservate per la cometa 67P, come per esempio la sua elevata porosità e la quantità di gas che fuoriesce da dentro mentre la cometa si avvicina al Sole. Altre evidenze, tuttavia, vanno un po’ in contrasto con questo modello. Come il getto di gas e polveri del 3 luglio 2016, una piccola “eruzione” che Rosetta è stata in grado di misurare con ben cinque dei suoi strumenti e che ha permesso agli scienziati, per la prima volta, di combinare osservazioni della polvere rilasciata assieme ai relativi cambiamenti della superficie. Il risultato di questo ulteriore studio, guidato da Jessica Agarwal del Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, indica che gli impressionanti getti di polvere che le comete emettono nello spazio durante il loro viaggio intorno al Sole non sono spinti esclusivamente dalla sublimazione di acqua congelata, ma devono esistere altre fonti di energia interne alla cometa da cui attingono. Gli scenari possibili ipotizzati dalle ricercatrici e dai ricercatori nel nuovo studio comprendono il rilascio di gas pressurizzato immagazzinato sotto la superficie, oppure la conversione del ghiaccio amorfo in cristallino, energeticamente più favorevole, indotta dal riscaldamento solare.

Il nuovo studio dimostra anche che un siffatto nucleo di ciottoli tenuti assieme dalla sola gravità ha un comportamento termico che può spiegare molte delle proprietà osservate per la cometa 67P, come per esempio la sua elevata porosità e la quantità di gas che fuoriesce da dentro mentre la cometa si avvicina al Sole. Altre evidenze, tuttavia, vanno un po’ in contrasto con questo modello. Come il getto di gas e polveri del 3 luglio 2016, una piccola “eruzione” che Rosetta è stata in grado di misurare con ben cinque dei suoi strumenti e che ha permesso agli scienziati, per la prima volta, di combinare osservazioni della polvere rilasciata assieme ai relativi cambiamenti della superficie. Il risultato di questo ulteriore studio, guidato da Jessica Agarwal del Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, indica che gli impressionanti getti di polvere che le comete emettono nello spazio durante il loro viaggio intorno al Sole non sono spinti esclusivamente dalla sublimazione di acqua congelata, ma devono esistere altre fonti di energia interne alla cometa da cui attingono. Gli scenari possibili ipotizzati dalle ricercatrici e dai ricercatori nel nuovo studio comprendono il rilascio di gas pressurizzato immagazzinato sotto la superficie, oppure la conversione del ghiaccio amorfo in cristallino, energeticamente più favorevole, indotta dal riscaldamento solare.

UN EVENTO STELLARE ALL’ORIGINA DEI FAMOSI LAMPI DI RAGGI GAMMA

UN EVENTO STELLARE ALL’ORIGINA DEI FAMOSI LAMPI DI RAGGI GAMMA La kilonova e la sintesi degli elementi pesanti Circa 130 milioni di anni fa, le due stelle di neutroni, separate solo da circa 300 chilometri, erano nei loro ultimi momenti di orbita l’una attorno all’altra, accumulando velocità mano a mano che la distanza tra loro diminuiva. Mentre le stelle ruotavano sempre più veloci e più vicine, stiravano e distorcevano lo spaziotempo circostante, emettendo una grande quantità energia sotto forma di onde gravitazionali, prima di fondersi l’una nell’altra. Al momento della collisione, gran parte della massa delle due stelle di neutroni si è fusa in un oggetto densissimo, emettendo un lampo di raggi gamma. Le misure iniziali di raggi gamma, combinate con la rivelazione dell’onda gravitazionale, forniscono anche la conferma della teoria della relatività generale di Albert Einstein, secondo cui le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. Ciò che segue la fusione di due stelle di neutroni è una “kilonova”, un fenomeno durante il quale il materiale rilasciato dalla collisione delle stelle di neutroni viene lanciato violentemente lontano nello spazio dando origine a processi di nucleosintesi di elementi pesanti. Le nuove osservazioni basate sulla luce mostrano che in queste collisioni vengono creati elementi pesanti, come il piombo e l’oro, che vengono così successivamente distribuiti in tutto l’universo. Nelle settimane e nei prossimi mesi, i telescopi di tutto il mondo continueranno a osservare l’evoluzione della collisione delle stelle di neutroni e a raccogliere ulteriori prove sulle varie fasi della loro fusione, la sua interazione con l’ambiente circostante e i processi che producono gli elementi più pesanti dell’universo. La sfida della astrofisica di eventi multimessaggeri è appena stata lanciata e gli scienziati italiani sono pronti a raccoglierla.

La kilonova e la sintesi degli elementi pesanti Circa 130 milioni di anni fa, le due stelle di neutroni, separate solo da circa 300 chilometri, erano nei loro ultimi momenti di orbita l’una attorno all’altra, accumulando velocità mano a mano che la distanza tra loro diminuiva. Mentre le stelle ruotavano sempre più veloci e più vicine, stiravano e distorcevano lo spaziotempo circostante, emettendo una grande quantità energia sotto forma di onde gravitazionali, prima di fondersi l’una nell’altra. Al momento della collisione, gran parte della massa delle due stelle di neutroni si è fusa in un oggetto densissimo, emettendo un lampo di raggi gamma. Le misure iniziali di raggi gamma, combinate con la rivelazione dell’onda gravitazionale, forniscono anche la conferma della teoria della relatività generale di Albert Einstein, secondo cui le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. Ciò che segue la fusione di due stelle di neutroni è una “kilonova”, un fenomeno durante il quale il materiale rilasciato dalla collisione delle stelle di neutroni viene lanciato violentemente lontano nello spazio dando origine a processi di nucleosintesi di elementi pesanti. Le nuove osservazioni basate sulla luce mostrano che in queste collisioni vengono creati elementi pesanti, come il piombo e l’oro, che vengono così successivamente distribuiti in tutto l’universo. Nelle settimane e nei prossimi mesi, i telescopi di tutto il mondo continueranno a osservare l’evoluzione della collisione delle stelle di neutroni e a raccogliere ulteriori prove sulle varie fasi della loro fusione, la sua interazione con l’ambiente circostante e i processi che producono gli elementi più pesanti dell’universo. La sfida della astrofisica di eventi multimessaggeri è appena stata lanciata e gli scienziati italiani sono pronti a raccoglierla.