da Sorrentino | Ott 11, 2017 | Astronomia, Primo Piano

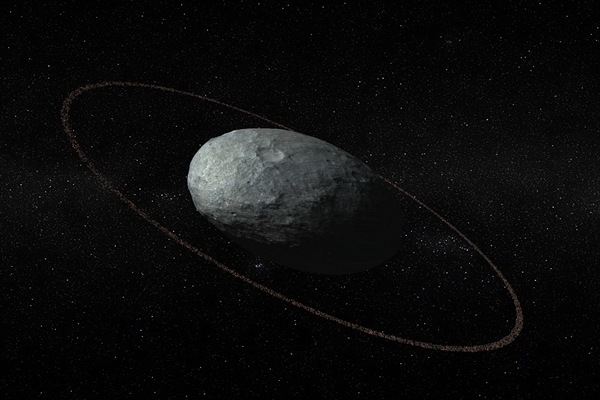

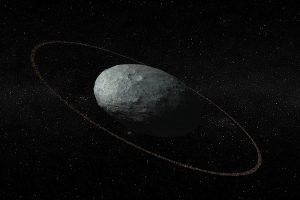

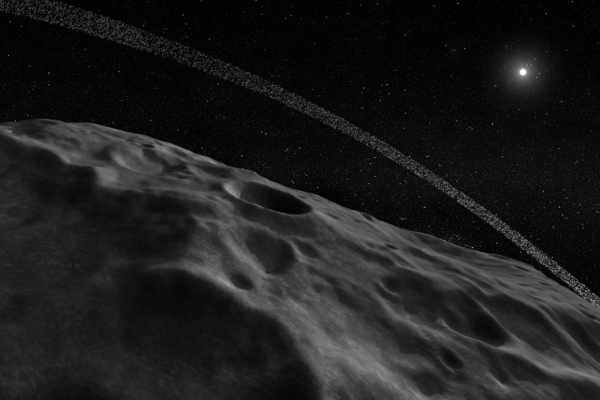

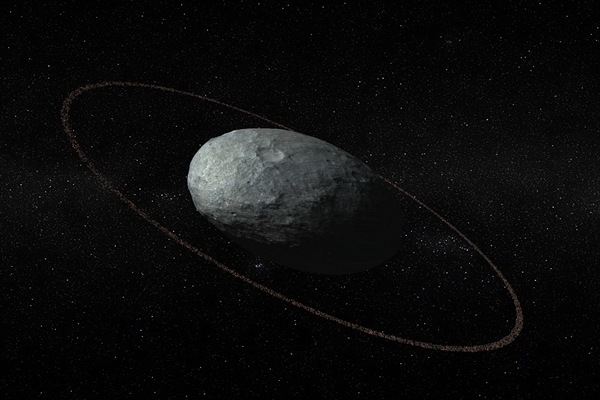

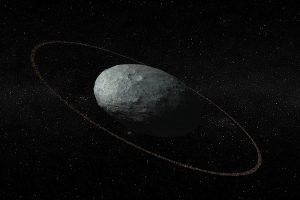

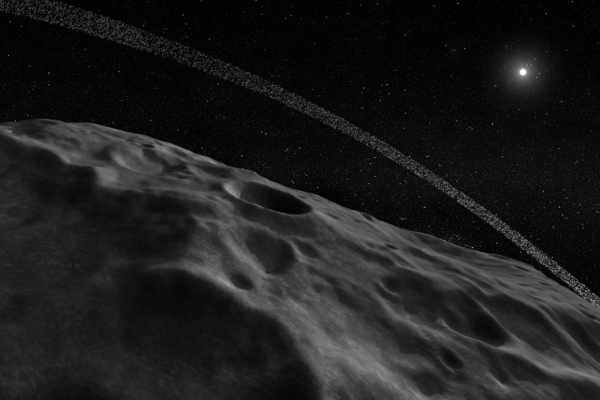

Haumea, uno dei quattro pianeti cosiddetti ‘nani’ che si trovano nelle regioni più esterne e remote del sistema Solare, oltre l’orbita di Nettuno, possiede un anello di polveri che lo circonda. A scoprire questa sorprendente proprietà è stato un team guidato da astronomi dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía, a cui hanno partecipato anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie a una campagna osservativa che ha sfruttato le osservazioni di numerosi telescopi da tutto il mondo. È la prima volta che viene individuate una struttura ad anello attorno a un oggetto transnettuniano, mentre sono ben noti gli anelli attorno ai pianeti giganti del Sistema solare e anche, più recentemente, attorno a due asteroidi della categoria dei Centauri. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Haumea, uno dei quattro pianeti cosiddetti ‘nani’ che si trovano nelle regioni più esterne e remote del sistema Solare, oltre l’orbita di Nettuno, possiede un anello di polveri che lo circonda. A scoprire questa sorprendente proprietà è stato un team guidato da astronomi dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía, a cui hanno partecipato anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie a una campagna osservativa che ha sfruttato le osservazioni di numerosi telescopi da tutto il mondo. È la prima volta che viene individuate una struttura ad anello attorno a un oggetto transnettuniano, mentre sono ben noti gli anelli attorno ai pianeti giganti del Sistema solare e anche, più recentemente, attorno a due asteroidi della categoria dei Centauri. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Poco sappiamo ad oggi della storia di formazione ed evoluzione, oltre alle caratteristiche fisiche, degli oggetti transettuniani dei quali insieme ad Haumea fanno parte anche Plutone, Eris e Makemake. Proprio Haumea è ad oggi forse il meno conosciuto tra tutti. Dalla sua controversa scoperta, avvenuta in modo indipendente nel 2004 da parte di due team di ricerca, uno spagnolo e l’altro statunitense, sappiamo che questo oggetto possiede una peculiare forma allungata, oltre che due minuscole lune, battezzate Hi’iaka e Namaka. Molte sono le difficoltà che si incontrano nel cercare di studiare e analizzare gli oggetti transnettuniani, prima fra tutte l’enorme distanza, che impedisce di effettuare misure dirette sulla forma e le dimensioni di Haumea. Anche nei momenti più favorevoli essa si trova a ben 34 unità astronomiche dalla Terra, ovvero 5,1 miliardi di chilometri. Degli eventi astronomici fortuiti, però, permettono di ottenere queste informazioni in modo indiretto ma accurato. Si tratta delle cosiddette occultazioni stellari, durante le quali il corpo, nel corso del suo moto orbitale, si ritrova ad eclissare una stella situata sullo sfondo per un intervallo di tempo di pochi minuti o anche meno. La durata di tali eclissi, misurata da osservatori situati in diversi luoghi sulla Terra, varia per effetto prospettico e il confronto delle misure permette quindi di ricostruire l’esatto profilo del corpo celeste e le sue dimensioni, come se ne osservassimo per così dire la silhouette. «L’efficacia straordinaria di queste osservazioni viene dalla precisione con cui si conosce il momento dell’occultazione. Il tempo dell’occultazione viene calcolato con i dati sempre più’ precisi che arrivano dal satellite Gaia e questo permette di mobilitare le risorse osservative per il breve tempo del fenomeno con precisione assoluta» dice Giuseppe Leto, dell’INAF di Catania, nel team che ha realizzato lo studio. Ed è proprio grazie a questo metodo che lo scorso 21 gennaio, quando ha avuto un’occultazione stellare di Haumea particolarmente favorevole e ben visibile dall’Europa che il “papà” spagnolo di Haumea, José Luis Ortiz, ha coordinato in modo efficiente una rete di osservatori, sia professionali che amatoriali, tra cui il telescopio Copernico da 1,82 metri dell’INAF ad Asiago.

L’elevata qualità dei dati ottenuti da Asiago, assieme a quelli di altri undici telescopi, hanno permesso in primo luogo di stabilire che Haumea ha la forma di un cosiddetto ‘elissoide a tre assi’, una specie di gigantesco pallone da rugby, e che è molto più grande ed allungato rispetto a quanto ritenuto in precedenza. Essendo poi nota la sua massa, grazie alla presenza delle due lune, si è potuta fare una stima accurata anche della densità del pianeta nano e dell’albedo della sua superficie, ovvero del suo potere riflettente. Entrambi I valori si sono rivelati ben inferiori alle precedenti stime e molto più simili ai corrispondenti valori di Plutone. La repentina diminuzione della luminosità all’inizio e alla fine dell’occultazione ha permesso anche di stabilire un limite alla presenza di un’atmosfera che, seppur presente, è estremamente più tenue di quella di Plutone, misurata dalla sonda New Horizons. Sempre Giuseppe Leto aggiunge «La straordinarietà di questo risultato è che con semplici curve fotometriche ottenute contemporaneamente da 12 siti posti in diverse posizioni geografiche, effettuate durante un’occultazione, si sono potuti determinare con precisione l’esistenza di un anello, di cui non si aveva conoscenza prima, e migliorare le informazioni sulle proprietà’ dinamiche e geometriche di Haumea». Il risultato più interessante dello studio è stato infatti qualcosa di assolutamente inatteso. Più di un osservatorio, tra i quali Asiago, ha mostrato un’anomalia nei minuti che precedevano e seguivano l’occultazione: come se un altro corpo, non perfettamente opaco, avesse occultato la stella subito prima e subito dopo l’evento principale. Anche in questo caso il confronto tra i diversi dati ha permesso di risalire alla causa: Haumea è circondata da un ‘anello’ denso e sottile che orbita a circa 2300 chilometri dalla sua superficie e spesso solo 70 chilometri. «È una scoperta sensazionale dal punto di vista scientifico, perché mette in luce caratteristiche di questi oggetti – come la forma, o la presenza di anelli – che costituiscono tasselli di un puzzle nella storia evolutiva del nostro Sistema Solare» dice Valerio Nascimbeni, ricercatore dell’Università di Padova e associato INAF, tra gli autori dello studio «ma è anche un risultato importante perché dimostra come, in un’epoca di “big science”, reti di piccoli telescopi coordinati in modo efficiente siano ancora in grado di competere e complementare il lavoro svolto da osservatori più grandi».

L’elevata qualità dei dati ottenuti da Asiago, assieme a quelli di altri undici telescopi, hanno permesso in primo luogo di stabilire che Haumea ha la forma di un cosiddetto ‘elissoide a tre assi’, una specie di gigantesco pallone da rugby, e che è molto più grande ed allungato rispetto a quanto ritenuto in precedenza. Essendo poi nota la sua massa, grazie alla presenza delle due lune, si è potuta fare una stima accurata anche della densità del pianeta nano e dell’albedo della sua superficie, ovvero del suo potere riflettente. Entrambi I valori si sono rivelati ben inferiori alle precedenti stime e molto più simili ai corrispondenti valori di Plutone. La repentina diminuzione della luminosità all’inizio e alla fine dell’occultazione ha permesso anche di stabilire un limite alla presenza di un’atmosfera che, seppur presente, è estremamente più tenue di quella di Plutone, misurata dalla sonda New Horizons. Sempre Giuseppe Leto aggiunge «La straordinarietà di questo risultato è che con semplici curve fotometriche ottenute contemporaneamente da 12 siti posti in diverse posizioni geografiche, effettuate durante un’occultazione, si sono potuti determinare con precisione l’esistenza di un anello, di cui non si aveva conoscenza prima, e migliorare le informazioni sulle proprietà’ dinamiche e geometriche di Haumea». Il risultato più interessante dello studio è stato infatti qualcosa di assolutamente inatteso. Più di un osservatorio, tra i quali Asiago, ha mostrato un’anomalia nei minuti che precedevano e seguivano l’occultazione: come se un altro corpo, non perfettamente opaco, avesse occultato la stella subito prima e subito dopo l’evento principale. Anche in questo caso il confronto tra i diversi dati ha permesso di risalire alla causa: Haumea è circondata da un ‘anello’ denso e sottile che orbita a circa 2300 chilometri dalla sua superficie e spesso solo 70 chilometri. «È una scoperta sensazionale dal punto di vista scientifico, perché mette in luce caratteristiche di questi oggetti – come la forma, o la presenza di anelli – che costituiscono tasselli di un puzzle nella storia evolutiva del nostro Sistema Solare» dice Valerio Nascimbeni, ricercatore dell’Università di Padova e associato INAF, tra gli autori dello studio «ma è anche un risultato importante perché dimostra come, in un’epoca di “big science”, reti di piccoli telescopi coordinati in modo efficiente siano ancora in grado di competere e complementare il lavoro svolto da osservatori più grandi».

da Sorrentino | Ott 7, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Programmi

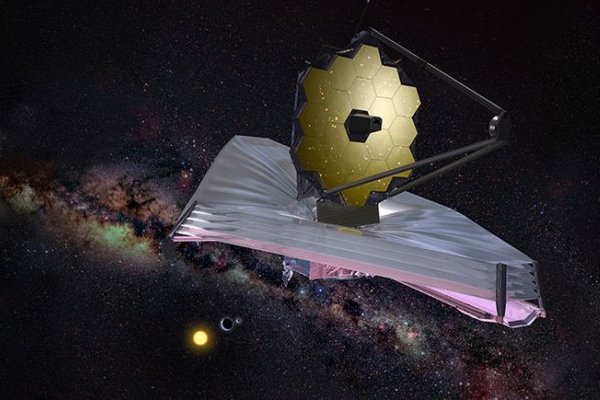

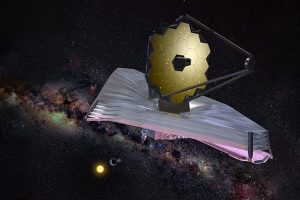

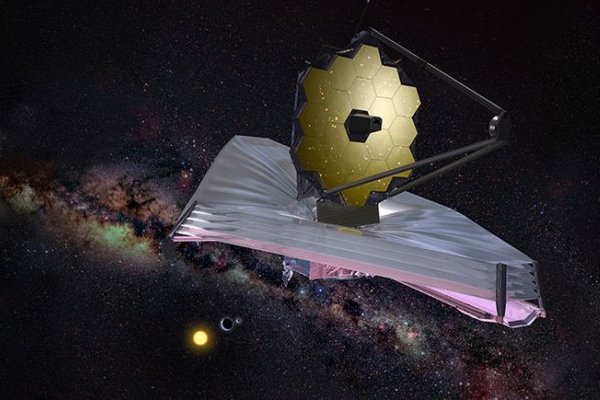

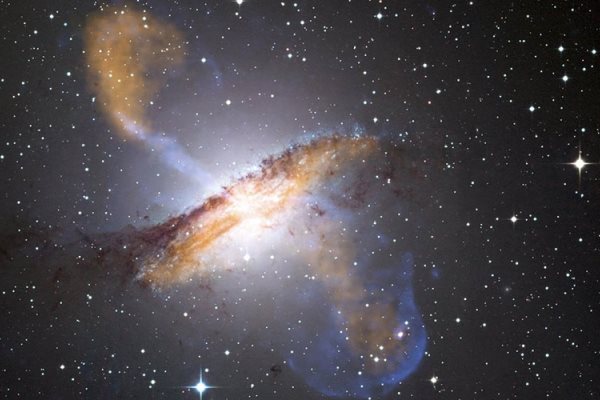

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

A differenza di Hubble, telescopio spaziale ottico e primo osservatorio astronomico posto al di fuori dell’atmosfera terrestre, in orbita da aprile 1990, il Jwst è un telescopio a infrarossi dotato di uno specchio enorme, del diametro di sei metri e mezzo (quello di Hubble è 2,4), formato da 18 specchi ricoperti da un sottilissimo strato d’oro. Sarà la gigantesca superficie riflettente a permettergli di arrivare così lontano nel tempo, a poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, fino a osservare come si sono formate le prime galassie. Rispetto al precedessore, il nuovo osservatorio sarà posizionato nel punto di equilibrio langragiano L2, distante 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Un avamposto privilegiato, ma che non potrà essere oggetto di manutenzione o aggiornamento strumentale, com’è avvenuto per Hubble, raggiunto per quattro volte in orbita terrestre da altrettante missioni dello Space Shuttle.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

da Sorrentino | Ott 3, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Fisica, Primo Piano

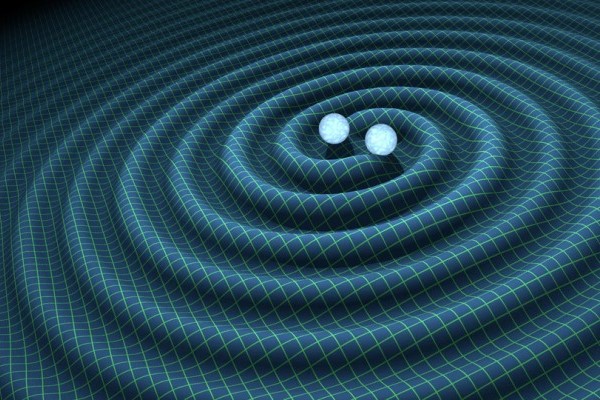

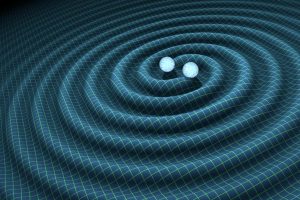

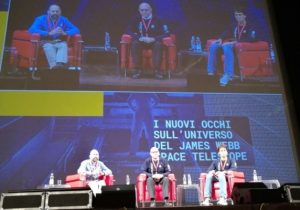

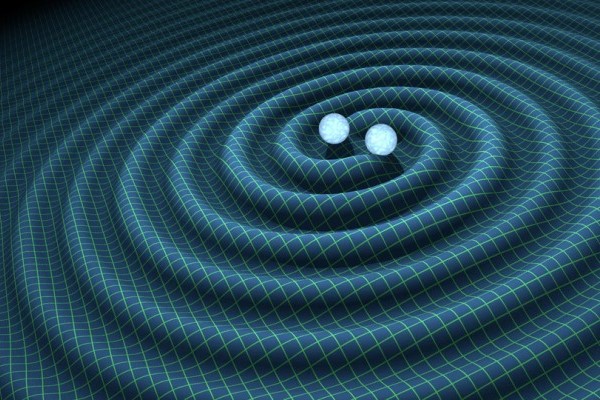

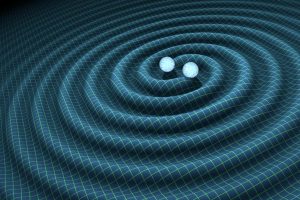

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

?

D’altronde, Virgo ha un padre italiano, Adalberto Giazotto, al quale riconosce il merito Federico Ferrini, direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego). Le onde gravitazionali, che possono essere assimilate a quelle generate da un sasso che cade in uno stagno, sono provocate dai fenomeni più violenti dell’universo, come collisioni di buchi neri, esplosioni di supernovae o il Big Bang che ha dato origine all’universo. La scoperta delle onde gravitazionali è stata anche la conferma definitiva della teoria della relatività generale. Viste per la prima volta nel settembre 2015, la loro scoperta è stata annunciata l’11 febbraio 2016.

da Sorrentino | Set 21, 2017 | Astronomia, Primo Piano

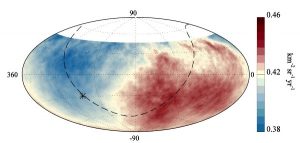

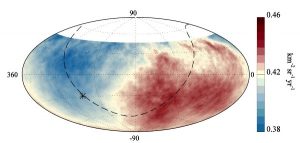

Arriva dagli scienziati della collaborazione Pierre Auger, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la prima evidenza sperimentale che i raggi cosmici di alta energia provengono da zone esterne alla nostra galassia. I raggi cosmici sono un flusso continuo di particelle, in gran parte protoni e nuclei di atomi che investono la Terra e possiedono energie diverse. Da decenni i ricercatori hanno speculato sull’origine di quelli più energetici e se in particolare provenissero o meno dalla nostra galassia. Oggi l’enigma è stato svelato utilizzando particelle cosmiche di energia media di 2 Joule, ovvero un milione di volte superiore a quella dei protoni accelerati nel Large Hadron Collider del CERN, registrate con il più grande osservatorio di raggi cosmici mai costruito dall’uomo, l’Osservatorio Pierre Auger in Argentina. Gli oltre 400 scienziati provenienti da 18 Paesi che costituiscono la collaborazione alla quale per l’Italia, insieme all’INAF, partecipa l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alcune Università, hanno scoperto che, a queste energie, i raggi cosmici non arrivano in maniera uniforme da tutte le direzioni del cielo: la loro frequenza di arrivo è di circa il 6% maggiore da un lato del cielo rispetto alla direzione opposta, con l’eccesso che si trova a circa 120° rispetto al centro della nostra galassia. “Siamo ora molto più vicini a risolvere il mistero dell’origine di queste straordinarie particelle, una questione di grande interesse per gli astrofisici” dice Karl-Heinz Kampert, professore dell’Università di Wuppertal e portavoce della Collaborazione Pierre Auger. “La nostra osservazione fornisce prove convincenti che i siti di accelerazione si trovano fuori dalla Via Lattea”.

Arriva dagli scienziati della collaborazione Pierre Auger, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la prima evidenza sperimentale che i raggi cosmici di alta energia provengono da zone esterne alla nostra galassia. I raggi cosmici sono un flusso continuo di particelle, in gran parte protoni e nuclei di atomi che investono la Terra e possiedono energie diverse. Da decenni i ricercatori hanno speculato sull’origine di quelli più energetici e se in particolare provenissero o meno dalla nostra galassia. Oggi l’enigma è stato svelato utilizzando particelle cosmiche di energia media di 2 Joule, ovvero un milione di volte superiore a quella dei protoni accelerati nel Large Hadron Collider del CERN, registrate con il più grande osservatorio di raggi cosmici mai costruito dall’uomo, l’Osservatorio Pierre Auger in Argentina. Gli oltre 400 scienziati provenienti da 18 Paesi che costituiscono la collaborazione alla quale per l’Italia, insieme all’INAF, partecipa l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alcune Università, hanno scoperto che, a queste energie, i raggi cosmici non arrivano in maniera uniforme da tutte le direzioni del cielo: la loro frequenza di arrivo è di circa il 6% maggiore da un lato del cielo rispetto alla direzione opposta, con l’eccesso che si trova a circa 120° rispetto al centro della nostra galassia. “Siamo ora molto più vicini a risolvere il mistero dell’origine di queste straordinarie particelle, una questione di grande interesse per gli astrofisici” dice Karl-Heinz Kampert, professore dell’Università di Wuppertal e portavoce della Collaborazione Pierre Auger. “La nostra osservazione fornisce prove convincenti che i siti di accelerazione si trovano fuori dalla Via Lattea”.

I raggi cosmici di energia superiore a 2 Joule sono molto difficili da registrare per il fatto che la loro frequenza di arrivo in cima all’atmosfera terrestre è di circa un evento per chilometro quadrato ogni anno. In maniera equivalente si potrebbe dire che un raggio cosmico di queste energie colpisce la superficie di un campo di calcio una volta ogni 120 anni. Tali particelle rare sono rilevabili perché, interagendo con i nuclei degli elementi che costituiscono l’atmosfera, creano sciami di altre particelle: elettroni, fotoni e muoni. Questi sciami si espandono, attraversando l’atmosfera alla velocità della luce in una struttura a disco, simile a un piatto del diametro di diversi chilometri e raggiungono il suolo. Le particelle dello sciame vengono rilevate dall’Osservatorio Auger attraverso la luce Cherenkov che esse producono in alcuni dei suoi 1600 rivelatori, ognuno dei quali contiene 12 tonnellate d’acqua. Questi rivelatori sono distribuiti su una superficie che si estende per un’area di 3000 chilometri quadrati nell’Argentina occidentale, comparabile, come dimensione, alla nostra Valle D’Aosta. I tempi di arrivo delle particelle ai rivelatori, misurati con il GPS, vengono utilizzati per individuare le direzioni di arrivo degli eventi con una precisione di circa un grado. Studiando la distribuzione delle direzioni di arrivo di oltre 30 mila particelle cosmiche, la collaborazione Auger ha scoperto un’anisotropia, ovvero una disomogeneità nelle loro direzioni d’arrivo, con un grado di accuratezza tale per cui la probabilità che tale anisotropia sia un evento casuale è di circa due in dieci milioni. L’eccesso nel flusso dei raggi cosmici riscontrato sembra provenire da una regione di spazio dove è presente un numero di galassie relativamente elevato. “Questo risultato è un passo fondamentale verso la scoperta delle sorgenti delle particelle più energetiche. Nella prossima fase di acquisizione, sarà possibile effettuare uno studio mirato delle anisotropie basato su una selezione di massa dei raggi cosmici primari, aprendo la strada all’astronomia delle particelle cariche” commenta Antonella Castellina, responsabile per l’INAF di Torino all’interno dell’Osservatorio Pierre Auger. Anche se questa scoperta indica chiaramente un’origine extragalattica di queste particelle, le loro sorgenti effettive devono ancora essere individuate. A queste energie, infatti, le particelle vengono deviate di alcune decine di gradi dal campo magnetico galattico rendendo impossibile l’identificazione delle loro sorgenti, ma permettendo di individuare solo la regione di provenienza. Tale regione, però, non può essere associata a sorgenti nel piano o nel centro della nostra galassia per qualsiasi configurazione realistica del campo magnetico galattico. Esistono, tuttavia, raggi cosmici di energia ancora più elevata rispetto alla maggior parte di quelli utilizzati in questo studio, alcuni anche con l’energia cinetica pari a quella posseduta da una palla da tennis colpita da un giocatore professionista. Poiché le deviazioni di tali particelle dovrebbero essere più piccole, le direzioni di arrivo dovrebbero puntare con minore incertezza verso i loro luoghi di produzione. Questi raggi cosmici sono ancora più rari e ulteriori studi sono in corso per cercare di individuare quali siano gli oggetti extragalattici che fungono da giganteschi acceleratori cosmici. La conoscenza della natura delle particelle aiuterà questa ricerca e a questo obbiettivo è mirato l’aggiornamento dell’Osservatorio Pierre Auger attualmente in fase di realizzazione.

I raggi cosmici di energia superiore a 2 Joule sono molto difficili da registrare per il fatto che la loro frequenza di arrivo in cima all’atmosfera terrestre è di circa un evento per chilometro quadrato ogni anno. In maniera equivalente si potrebbe dire che un raggio cosmico di queste energie colpisce la superficie di un campo di calcio una volta ogni 120 anni. Tali particelle rare sono rilevabili perché, interagendo con i nuclei degli elementi che costituiscono l’atmosfera, creano sciami di altre particelle: elettroni, fotoni e muoni. Questi sciami si espandono, attraversando l’atmosfera alla velocità della luce in una struttura a disco, simile a un piatto del diametro di diversi chilometri e raggiungono il suolo. Le particelle dello sciame vengono rilevate dall’Osservatorio Auger attraverso la luce Cherenkov che esse producono in alcuni dei suoi 1600 rivelatori, ognuno dei quali contiene 12 tonnellate d’acqua. Questi rivelatori sono distribuiti su una superficie che si estende per un’area di 3000 chilometri quadrati nell’Argentina occidentale, comparabile, come dimensione, alla nostra Valle D’Aosta. I tempi di arrivo delle particelle ai rivelatori, misurati con il GPS, vengono utilizzati per individuare le direzioni di arrivo degli eventi con una precisione di circa un grado. Studiando la distribuzione delle direzioni di arrivo di oltre 30 mila particelle cosmiche, la collaborazione Auger ha scoperto un’anisotropia, ovvero una disomogeneità nelle loro direzioni d’arrivo, con un grado di accuratezza tale per cui la probabilità che tale anisotropia sia un evento casuale è di circa due in dieci milioni. L’eccesso nel flusso dei raggi cosmici riscontrato sembra provenire da una regione di spazio dove è presente un numero di galassie relativamente elevato. “Questo risultato è un passo fondamentale verso la scoperta delle sorgenti delle particelle più energetiche. Nella prossima fase di acquisizione, sarà possibile effettuare uno studio mirato delle anisotropie basato su una selezione di massa dei raggi cosmici primari, aprendo la strada all’astronomia delle particelle cariche” commenta Antonella Castellina, responsabile per l’INAF di Torino all’interno dell’Osservatorio Pierre Auger. Anche se questa scoperta indica chiaramente un’origine extragalattica di queste particelle, le loro sorgenti effettive devono ancora essere individuate. A queste energie, infatti, le particelle vengono deviate di alcune decine di gradi dal campo magnetico galattico rendendo impossibile l’identificazione delle loro sorgenti, ma permettendo di individuare solo la regione di provenienza. Tale regione, però, non può essere associata a sorgenti nel piano o nel centro della nostra galassia per qualsiasi configurazione realistica del campo magnetico galattico. Esistono, tuttavia, raggi cosmici di energia ancora più elevata rispetto alla maggior parte di quelli utilizzati in questo studio, alcuni anche con l’energia cinetica pari a quella posseduta da una palla da tennis colpita da un giocatore professionista. Poiché le deviazioni di tali particelle dovrebbero essere più piccole, le direzioni di arrivo dovrebbero puntare con minore incertezza verso i loro luoghi di produzione. Questi raggi cosmici sono ancora più rari e ulteriori studi sono in corso per cercare di individuare quali siano gli oggetti extragalattici che fungono da giganteschi acceleratori cosmici. La conoscenza della natura delle particelle aiuterà questa ricerca e a questo obbiettivo è mirato l’aggiornamento dell’Osservatorio Pierre Auger attualmente in fase di realizzazione.

L’Italia nella collaborazione Pierre Auger

L’Italia nella collaborazione Pierre Auger

Circa il 15 % degli scienziati che costituiscono la collaborazione Auger sono italiani e la loro partecipazione alle attività di ricerca dell’Osservatorio è possibile grazie al contributo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e delle Università di L’Aquila, Catania, Milano, “Federico II” di Napoli, Roma Tor Vergata, Salento, Torino, del Politecnico di Milano e del Gran Sasso Science Institute. L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare attraverso le sezioni di Catania, Lecce, Napoli, Milano, Roma Tor Vergata, Torino e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso ha contribuito alla realizzazione dell’Osservatorio Pierre Auger e partecipa attivamente al suo programma di aggiornamento.

da Sorrentino | Set 15, 2017 | Astronomia, Missioni, Politica Spaziale, Primo Piano

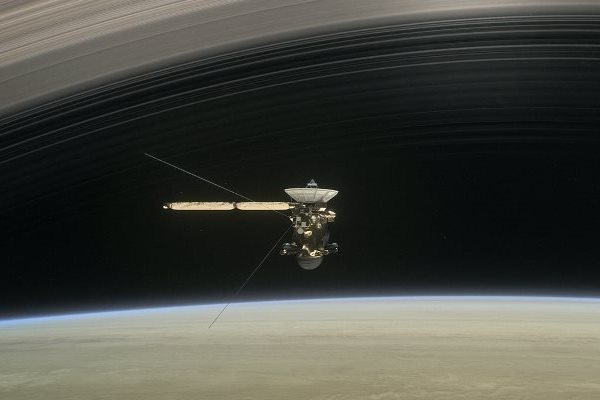

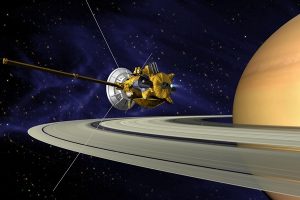

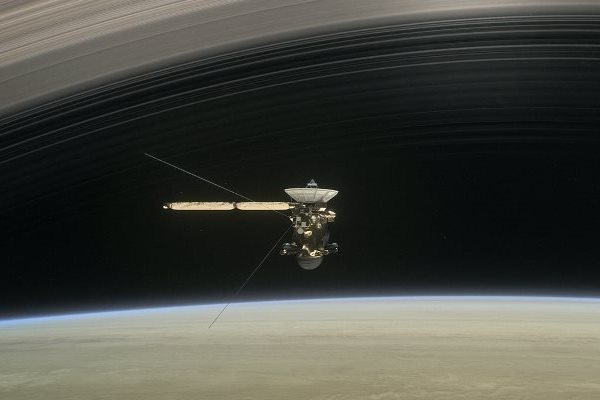

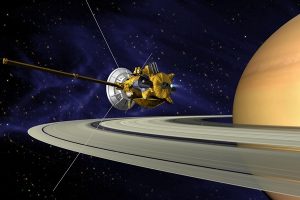

La sonda Cassini ha recitato alla perfezione il suo gran finale, tuffandosi nell’atmosfera di Saturno ponendo termine a una missione iniziata il 15 ottobre 1997 e durata 19 anni e 11 mesi. Un ventennio di studi, esplorazione e raccolta di dati e immagini, che ha contribuito ad approfondire la conoscenza del sistema del pianeta degli anelli e proseguirà a rilasciare nuove informazioni grazie alla elaborazione di quanto immagazzinato e trasmesso al team di scienziati e astrofisici. Una missione straordinaria, conclusasi alle ore 13, 55 minuti e 46 secondi (ora italiana) del 15 settembre 2017 quando Cassini ha cessato di inviare il suo segnale verso la Terra. Orbite sempre più radenti hanno portato la sonda a precipitare nell’atmosfera di Saturno, lasciando una lunga scia luminosa simile a una stella cadente. “La missione che si conclude oggi parla molto italiano: sono passati oltre 300 anni dalla scoperta dei satelliti di Saturno da parte di Giovanni Domenico Cassini e oggi una sonda che porta il suo nome si tuffa nell’atmosfera di questo remoto pianeta, dopo averceli fatti conoscere da vicino” ha commentato il presidente dell’INAF Nichi D’Amico. “L’INAF partecipa con quattro membri del Team Scientifico dello spettrometro VIMS e 3 Participating Scientists, tutti dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF, che hanno prodotto circa il 20% delle pubblicazioni scientifiche generate dai dati dello strumento, uno dei principali a bordo della sonda. Una grande soddisfazione per il nostro Istituto, viste le sbalorditive scoperte che è stato possibile fare nel corso di questi 10 anni grazie al contributo di VIMS: dimostrare che Phoebe si è formato lontano dal Sole e che Saturno lo ha catturato nelle fasi primordiali del Sistema Solare, dimostrare che i laghi di Titano sono formati da idrocarburi, supporre la presenza di un oceano liquido sotto la crosta ghiacciata di Encelado. Chissà quali altre sorprese ci attendono in questo ultimo tuffo che ci porta un passo più avanti nella comprensione del nostro Universo. Ed è ulteriore motivo di soddisfazione assistere a questo evento con il nostro grande radiotelescopio della Sardegna, appositamente equipaggiato dall’ASI”. Gli fa eco Enrico Flamini, direttore scientifico dell’ASI, al fianco di Battiston al JPL, il quale sottolinea come l’addio a Cassini rappresenti un momento di distacco da un oggetto di straordinario valore scientifico e tecnologico, consapevoli però che il bagaglio di dati fornito durante la missione continuerà ad arricchire il sapere su Saturno e più in generale sul sistema solare. Gli strumenti di Cassini, tra cui gli italiani NIMS e VIMS, hanno funzionato fino a pochi secondi prima che Cassini si dissolvesse nell’atmosfera di Saturno, inviando sulla Terra le immagini conclusive dettagliate e ravvicinate.

La sonda Cassini ha recitato alla perfezione il suo gran finale, tuffandosi nell’atmosfera di Saturno ponendo termine a una missione iniziata il 15 ottobre 1997 e durata 19 anni e 11 mesi. Un ventennio di studi, esplorazione e raccolta di dati e immagini, che ha contribuito ad approfondire la conoscenza del sistema del pianeta degli anelli e proseguirà a rilasciare nuove informazioni grazie alla elaborazione di quanto immagazzinato e trasmesso al team di scienziati e astrofisici. Una missione straordinaria, conclusasi alle ore 13, 55 minuti e 46 secondi (ora italiana) del 15 settembre 2017 quando Cassini ha cessato di inviare il suo segnale verso la Terra. Orbite sempre più radenti hanno portato la sonda a precipitare nell’atmosfera di Saturno, lasciando una lunga scia luminosa simile a una stella cadente. “La missione che si conclude oggi parla molto italiano: sono passati oltre 300 anni dalla scoperta dei satelliti di Saturno da parte di Giovanni Domenico Cassini e oggi una sonda che porta il suo nome si tuffa nell’atmosfera di questo remoto pianeta, dopo averceli fatti conoscere da vicino” ha commentato il presidente dell’INAF Nichi D’Amico. “L’INAF partecipa con quattro membri del Team Scientifico dello spettrometro VIMS e 3 Participating Scientists, tutti dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF, che hanno prodotto circa il 20% delle pubblicazioni scientifiche generate dai dati dello strumento, uno dei principali a bordo della sonda. Una grande soddisfazione per il nostro Istituto, viste le sbalorditive scoperte che è stato possibile fare nel corso di questi 10 anni grazie al contributo di VIMS: dimostrare che Phoebe si è formato lontano dal Sole e che Saturno lo ha catturato nelle fasi primordiali del Sistema Solare, dimostrare che i laghi di Titano sono formati da idrocarburi, supporre la presenza di un oceano liquido sotto la crosta ghiacciata di Encelado. Chissà quali altre sorprese ci attendono in questo ultimo tuffo che ci porta un passo più avanti nella comprensione del nostro Universo. Ed è ulteriore motivo di soddisfazione assistere a questo evento con il nostro grande radiotelescopio della Sardegna, appositamente equipaggiato dall’ASI”. Gli fa eco Enrico Flamini, direttore scientifico dell’ASI, al fianco di Battiston al JPL, il quale sottolinea come l’addio a Cassini rappresenti un momento di distacco da un oggetto di straordinario valore scientifico e tecnologico, consapevoli però che il bagaglio di dati fornito durante la missione continuerà ad arricchire il sapere su Saturno e più in generale sul sistema solare. Gli strumenti di Cassini, tra cui gli italiani NIMS e VIMS, hanno funzionato fino a pochi secondi prima che Cassini si dissolvesse nell’atmosfera di Saturno, inviando sulla Terra le immagini conclusive dettagliate e ravvicinate.

“La missione appena conclusasi parla molto italiano: sono passati oltre 300 anni dalla scoperta dei satelliti di Saturno da parte di Giovanni Domenico Cassini e oggi una sonda che porta il suo nome si tuffa nell’atmosfera di questo remoto pianeta, dopo averceli fatti conoscere da vicino” ha commentato il presidente dell’INAF Nichi D’Amico. “L’INAF partecipa con quattro membri del Team Scientifico dello spettrometro VIMS e 3 Participating Scientists, tutti dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF, che hanno prodotto circa il 20% delle pubblicazioni scientifiche generate dai dati dello strumento, uno dei principali a bordo della sonda. Una grande soddisfazione per il nostro Istituto, viste le sbalorditive scoperte che è stato possibile fare nel corso di questi 10 anni grazie al contributo di VIMS: dimostrare che Phoebe si è formato lontano dal Sole e che Saturno lo ha catturato nelle fasi primordiali del Sistema Solare, dimostrare che i laghi di Titano sono formati da idrocarburi, supporre la presenza di un oceano liquido sotto la crosta ghiacciata di Encelado. Chissà quali altre sorprese ci attendono in questo ultimo tuffo che ci porta un passo più avanti nella comprensione del nostro Universo. Ed è ulteriore motivo di soddisfazione assistere a questo evento con il nostro grande radiotelescopio della Sardegna, appositamente equipaggiato dall’ASI”.

“La missione appena conclusasi parla molto italiano: sono passati oltre 300 anni dalla scoperta dei satelliti di Saturno da parte di Giovanni Domenico Cassini e oggi una sonda che porta il suo nome si tuffa nell’atmosfera di questo remoto pianeta, dopo averceli fatti conoscere da vicino” ha commentato il presidente dell’INAF Nichi D’Amico. “L’INAF partecipa con quattro membri del Team Scientifico dello spettrometro VIMS e 3 Participating Scientists, tutti dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma dell’INAF, che hanno prodotto circa il 20% delle pubblicazioni scientifiche generate dai dati dello strumento, uno dei principali a bordo della sonda. Una grande soddisfazione per il nostro Istituto, viste le sbalorditive scoperte che è stato possibile fare nel corso di questi 10 anni grazie al contributo di VIMS: dimostrare che Phoebe si è formato lontano dal Sole e che Saturno lo ha catturato nelle fasi primordiali del Sistema Solare, dimostrare che i laghi di Titano sono formati da idrocarburi, supporre la presenza di un oceano liquido sotto la crosta ghiacciata di Encelado. Chissà quali altre sorprese ci attendono in questo ultimo tuffo che ci porta un passo più avanti nella comprensione del nostro Universo. Ed è ulteriore motivo di soddisfazione assistere a questo evento con il nostro grande radiotelescopio della Sardegna, appositamente equipaggiato dall’ASI”.

Il capitolo operativo della sonda Cassini si conclude dopo sette anni di viaggio e tredici di attività, grazie all’estensione di nove anni oltre la vita operativa inizialmente prevista. La sonda ha inviato a terra, attraverso la sua grande antenna di 4 metri di diametro progettata e costruita in Italia dalla Thales Alenia Space, una mole di informazioni che terrà occupati gli scienziati per i prossimi anni per scoprire i dati mancanti sulla formazione di Saturno e sui suoi anelli. L’antenna è stata anche una parte integrante di due strumenti che hanno visto l’ASI e l’università italiana protagonisti, il Radar e la Radioscienza. La bellezza delle immagini ravvicinate degli anelli che circondano Saturno o delle loro ombre proiettate sul Pianeta, è solo una parte degli eccezionali risultati della missione che ci ha svelato la superficie di un mondo prima ignoto. Titano, con i suoi mari di idrocarburi o Encelado, che si credeva fosse un piccolo satellite ghiacciato e poco importante e che si è invece rivelato, con i suoi geiser di acqua che sono l’evidenza di un mare sotterraneo, un mondo dove potrebbero esserci le condizioni per lo sviluppo di forme di vita. Il cammino finale della missione aveva sulla Terra diversi ‘occhi’ attenti a seguirne le ultime tracce. Tra questi, posizionata in provincia di Cagliari, c’è anche la Sardinia Deep Space Antenna (SDSA) dell’Agenzia Spaziale Italiana, ultima arrivata ma tra le più potenti antenne che fanno parte del Deep Space Network. SDSA ha visto il team dell’ASI, ben supportato dai colleghi dell’INAF, equipaggiare in poco tempo, ma in modo adeguato il radiotelescopio per “sentire” le missioni di spazio profondo. Il Sardinia Radio Telescope (SRT) è stato realizzato pochi anni fa dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale. A salutare il gran finale di Cassini, seguito dalla sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, in collegamento sia con il Sardinia Radio Telescope che con la sede di Thales Alenia Space a L’Aquila, presenti anche Luciano Guerriero, primo presidente dell’ASI, e Giancarlo Setti, ex presidente dell’INAF, che furono testimoni dell’avvio della lunga e fortunata missione di esplorazione interplanetaria.

Frutto di una collaborazione iniziata nella seconda metà degli anni ’80 tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana, la sonda Cassini-Huygens fu lanciata da Cape Canaveral il 15 ottobre del 1997 a bordo di un vettore Titan IV- Centaur che la portò, dopo un lungo viaggio con fly-by intorno a Venere, Terra e Giove ad inserirsi in orbita intorno al pianeta degli anelli il 1 luglio del 2004. A Natale dello stesso anno Huygens si distaccò e il 14 gennaio seguente iniziò la discesa, frenata da tre paracaduti in sequenza, tra le nubi di Titano una delle Lune di Saturno (nella foto). Il lander acquisì dati per le due ore e mezzo della discesa ed un’altra mezzora sulla superficie, quanto le batterie di bordo consentirono, ma tanto bastarono per far vedere un mondo mai neppure immaginato dove le rocce sono di ghiaccio e la superficie è formata da una mistura di idrocarburi. Un paio di anni dopo il radar ci mostrò anche l’esistenza di laghi e mari di metano liquido al polo nord. Cassini, la cui operatività era inizialmente prevista essere di 4 anni ha lavorato a una distanza di quasi un miliardo e mezzo di chilometri, il suo segnale radio per giungere sulla Terra ha impiegato mediamente 60 minuti. Cassini-Huygens sarà ricordata come la missione dei primati: 7.9 miliardi di chilometri percorsi in totale; 6 lune di Saturno scoperte, 162 flyby delle lune; oltre 453.000 fotografie scattate; 22 ‘tuffi’ tra gli anelli di Saturno, 2.5 milioni di comandi eseguiti; 294 orbite completate; 635 GB di dati raccolti; 27 nazioni coinvolte nella missione; quasi 4.000 articoli scientifici pubblicati a partire dai dati raccolti. In base ad un accordo di collaborazione con la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sviluppato per Cassini l’antenna ad alto guadagno con incorporata un’antenna a basso guadagno (che hanno assicurato le telecomunicazioni con la Terra per l’intera durata della missione), lo spettrometro VIMS, il sottosistema di radioscienza (RSIS) e il Radar che utilizza anch’esso l’antenna ad alto guadagno. L’ASI ha inoltre sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento HASI che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano.

Frutto di una collaborazione iniziata nella seconda metà degli anni ’80 tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana, la sonda Cassini-Huygens fu lanciata da Cape Canaveral il 15 ottobre del 1997 a bordo di un vettore Titan IV- Centaur che la portò, dopo un lungo viaggio con fly-by intorno a Venere, Terra e Giove ad inserirsi in orbita intorno al pianeta degli anelli il 1 luglio del 2004. A Natale dello stesso anno Huygens si distaccò e il 14 gennaio seguente iniziò la discesa, frenata da tre paracaduti in sequenza, tra le nubi di Titano una delle Lune di Saturno (nella foto). Il lander acquisì dati per le due ore e mezzo della discesa ed un’altra mezzora sulla superficie, quanto le batterie di bordo consentirono, ma tanto bastarono per far vedere un mondo mai neppure immaginato dove le rocce sono di ghiaccio e la superficie è formata da una mistura di idrocarburi. Un paio di anni dopo il radar ci mostrò anche l’esistenza di laghi e mari di metano liquido al polo nord. Cassini, la cui operatività era inizialmente prevista essere di 4 anni ha lavorato a una distanza di quasi un miliardo e mezzo di chilometri, il suo segnale radio per giungere sulla Terra ha impiegato mediamente 60 minuti. Cassini-Huygens sarà ricordata come la missione dei primati: 7.9 miliardi di chilometri percorsi in totale; 6 lune di Saturno scoperte, 162 flyby delle lune; oltre 453.000 fotografie scattate; 22 ‘tuffi’ tra gli anelli di Saturno, 2.5 milioni di comandi eseguiti; 294 orbite completate; 635 GB di dati raccolti; 27 nazioni coinvolte nella missione; quasi 4.000 articoli scientifici pubblicati a partire dai dati raccolti. In base ad un accordo di collaborazione con la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sviluppato per Cassini l’antenna ad alto guadagno con incorporata un’antenna a basso guadagno (che hanno assicurato le telecomunicazioni con la Terra per l’intera durata della missione), lo spettrometro VIMS, il sottosistema di radioscienza (RSIS) e il Radar che utilizza anch’esso l’antenna ad alto guadagno. L’ASI ha inoltre sviluppato, per la sonda Huygens, lo strumento HASI che ha misurato le proprietà fisiche dell’atmosfera e della superficie di Titano.

da Sorrentino | Set 12, 2017 | Astronomia, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60.

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica INAF – Osservatorio Astronomico di Brera hanno presentato il progetto di restauro e valorizzazione del telescopio Merz-Repsold, utilizzato da Giovanni Schiaparelli, esposto nell’area Astronomia e Spazio del Museo e a partire da venerdì 29 settembre, durante MeetMeTonight – Notte Europea dei Ricercatori, a ingresso libero. Si tratta del telescopio rifrattore più grande che abbia mai operato in Italia e uno dei più grandi al mondo. Il recupero e il complesso restauro funzionale dello strumento sono stati realizzati grazie al lavoro volontario di ARASS – Brera (Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici Onlus), la quale ha curato lo studio del restauro, le ricerche storiche e la ricostruzione di tutte le parti mancanti. Il progetto e le fasi di lavoro si sono svolte in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano. Fortemente voluto da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1862 al 1900, il telescopio Merz-Repsold (allora uno dei più grandi e potenti in Europa) viene finanziato nel 1878 dal Parlamento italiano e giunge a Brera nel 1882. L’ingente investimento di 250 mila lire (equivalenti a poco più di 1 milione di euro oggi), approvato malgrado le difficoltà economiche del Paese all’indomani dell’Unità, rende l’Osservatorio fra i più avanzati del mondo. Lo strumento viene utilizzato tra il 1886 e il 1890 per approfondire gli studi su Marte che l’astronomo ha avviato qualche anno prima con un altro telescopio Merz di dimensioni inferiori. Il telescopio, costruito da una collaborazione tra le officine tedesche Merz (per la parte ottica) e Repsold (per la montatura), ha una lente obiettiva di diametro pari a 49 centimetri (oggi non più presente), una lunghezza focale di 7 metri ed è caratterizzato da una colonna di supporto alta circa 5 metri. Il peso totale del telescopio si aggira intorno alle 7 tonnellate. A questo strumento sono legate le osservazioni del Pianeta Rosso che, per la loro precisione e dettaglio, segnano un punto di svolta nella studio dei pianeti. Le mappe di Marte disegnate da Schiaparelli mostrano la presenza di “canali”, che danno vita ad un acceso dibattito tra gli scienziati sull’esistenza di acqua, di vegetazione e addirittura di vita intelligente sul pianeta. Mentre Schiaparelli resta cauto nell’ipotizzare quale possa essere la natura dei canali, altri astronomi si sbilanciano in interpretazioni ardite. Il dibattito va ben oltre l’ambito scientifico, per invadere quello sociologico e di costume. Ad esso è indissolubilmente legata la nascita del mito dei marziani e di un nuovo filone letterario che, a partire da quel momento, ha grande fortuna: la fantascienza. Solo molti anni dopo ci si rende conto che i dettagli della superficie del pianeta sono frutto di illusione ottica. Schiaparelli è infatti vittima di un fenomeno percettivo oggi ben noto, per il quale il cervello umano tende a dare una struttura geometrica definita anche ai particolari che sono colti dall’occhio in modo vago e indistinto. Il telescopio Merz-Repsold viene trasferito nel 1936 all’Osservatorio di Merate e definitivamente smantellato all’inizio degli anni ’60.

Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

Nel 2010, in occasione del centenario della morte di Schiaparelli, l’Osservatorio Astronomico di Brera avvia un progetto per il restauro del grande telescopio Merz-Repsold, reso possibile da un finanziamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, poi integrato con contributi di altre realtà pubbliche e private. Per il Museo e il suo pubblico, valorizzare ed esporre uno degli strumenti che hanno scritto la storia dell’astronomia moderna (in particolare della planetologia), ha un significato molto importante. Il telescopio entra a far parte degli highlight del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Per le sue imponenti dimensioni, questo oggetto costituisce un segno visivo forte della presenza dell’esposizione dedicata al tema dello Spazio e dell’Astronomia, catturando l’attenzione dei visitatori e contribuendo ad ampliare un’importante collezione presente al Museo sin dal 1961 quando, a seguito delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Schiaparelli, arrivarono al Museo alcuni tra i più antichi e preziosi strumenti del patrimonio storico dell’Osservatorio Astronomico di Brera. All’ interno dell’esposizione permanente Astronomia e Spazio la storia dell’Osservatorio di Brera è presentata come esempio paradigmatico per raccontare lo sviluppo dell’astronomia contemporanea. Particolare rilievo riveste il periodo ottocentesco, momento cruciale nel quale si è avuta la prima grande esplosione delle conoscenze attuali. In questo contesto la presenza all’ingresso dell’area del telescopio Merz–Repsold si configura come una straordinaria opportunità di valorizzazione di un bene nei confronti del quale ognuno ha un profondo debito culturale ma anche come strumento per indurre nuove fascinazioni nei confronti della scienza, in particolare nelle generazioni più giovani.

Haumea, uno dei quattro pianeti cosiddetti ‘nani’ che si trovano nelle regioni più esterne e remote del sistema Solare, oltre l’orbita di Nettuno, possiede un anello di polveri che lo circonda. A scoprire questa sorprendente proprietà è stato un team guidato da astronomi dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía, a cui hanno partecipato anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie a una campagna osservativa che ha sfruttato le osservazioni di numerosi telescopi da tutto il mondo. È la prima volta che viene individuate una struttura ad anello attorno a un oggetto transnettuniano, mentre sono ben noti gli anelli attorno ai pianeti giganti del Sistema solare e anche, più recentemente, attorno a due asteroidi della categoria dei Centauri. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Haumea, uno dei quattro pianeti cosiddetti ‘nani’ che si trovano nelle regioni più esterne e remote del sistema Solare, oltre l’orbita di Nettuno, possiede un anello di polveri che lo circonda. A scoprire questa sorprendente proprietà è stato un team guidato da astronomi dell’Instituto de Astrofísica de Andalucía, a cui hanno partecipato anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie a una campagna osservativa che ha sfruttato le osservazioni di numerosi telescopi da tutto il mondo. È la prima volta che viene individuate una struttura ad anello attorno a un oggetto transnettuniano, mentre sono ben noti gli anelli attorno ai pianeti giganti del Sistema solare e anche, più recentemente, attorno a due asteroidi della categoria dei Centauri. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature. L’elevata qualità dei dati ottenuti da Asiago, assieme a quelli di altri undici telescopi, hanno permesso in primo luogo di stabilire che Haumea ha la forma di un cosiddetto ‘elissoide a tre assi’, una specie di gigantesco pallone da rugby, e che è molto più grande ed allungato rispetto a quanto ritenuto in precedenza. Essendo poi nota la sua massa, grazie alla presenza delle due lune, si è potuta fare una stima accurata anche della densità del pianeta nano e dell’albedo della sua superficie, ovvero del suo potere riflettente. Entrambi I valori si sono rivelati ben inferiori alle precedenti stime e molto più simili ai corrispondenti valori di Plutone. La repentina diminuzione della luminosità all’inizio e alla fine dell’occultazione ha permesso anche di stabilire un limite alla presenza di un’atmosfera che, seppur presente, è estremamente più tenue di quella di Plutone, misurata dalla sonda New Horizons. Sempre Giuseppe Leto aggiunge «La straordinarietà di questo risultato è che con semplici curve fotometriche ottenute contemporaneamente da 12 siti posti in diverse posizioni geografiche, effettuate durante un’occultazione, si sono potuti determinare con precisione l’esistenza di un anello, di cui non si aveva conoscenza prima, e migliorare le informazioni sulle proprietà’ dinamiche e geometriche di Haumea». Il risultato più interessante dello studio è stato infatti qualcosa di assolutamente inatteso. Più di un osservatorio, tra i quali Asiago, ha mostrato un’anomalia nei minuti che precedevano e seguivano l’occultazione: come se un altro corpo, non perfettamente opaco, avesse occultato la stella subito prima e subito dopo l’evento principale. Anche in questo caso il confronto tra i diversi dati ha permesso di risalire alla causa: Haumea è circondata da un ‘anello’ denso e sottile che orbita a circa 2300 chilometri dalla sua superficie e spesso solo 70 chilometri. «È una scoperta sensazionale dal punto di vista scientifico, perché mette in luce caratteristiche di questi oggetti – come la forma, o la presenza di anelli – che costituiscono tasselli di un puzzle nella storia evolutiva del nostro Sistema Solare» dice Valerio Nascimbeni, ricercatore dell’Università di Padova e associato INAF, tra gli autori dello studio «ma è anche un risultato importante perché dimostra come, in un’epoca di “big science”, reti di piccoli telescopi coordinati in modo efficiente siano ancora in grado di competere e complementare il lavoro svolto da osservatori più grandi».

L’elevata qualità dei dati ottenuti da Asiago, assieme a quelli di altri undici telescopi, hanno permesso in primo luogo di stabilire che Haumea ha la forma di un cosiddetto ‘elissoide a tre assi’, una specie di gigantesco pallone da rugby, e che è molto più grande ed allungato rispetto a quanto ritenuto in precedenza. Essendo poi nota la sua massa, grazie alla presenza delle due lune, si è potuta fare una stima accurata anche della densità del pianeta nano e dell’albedo della sua superficie, ovvero del suo potere riflettente. Entrambi I valori si sono rivelati ben inferiori alle precedenti stime e molto più simili ai corrispondenti valori di Plutone. La repentina diminuzione della luminosità all’inizio e alla fine dell’occultazione ha permesso anche di stabilire un limite alla presenza di un’atmosfera che, seppur presente, è estremamente più tenue di quella di Plutone, misurata dalla sonda New Horizons. Sempre Giuseppe Leto aggiunge «La straordinarietà di questo risultato è che con semplici curve fotometriche ottenute contemporaneamente da 12 siti posti in diverse posizioni geografiche, effettuate durante un’occultazione, si sono potuti determinare con precisione l’esistenza di un anello, di cui non si aveva conoscenza prima, e migliorare le informazioni sulle proprietà’ dinamiche e geometriche di Haumea». Il risultato più interessante dello studio è stato infatti qualcosa di assolutamente inatteso. Più di un osservatorio, tra i quali Asiago, ha mostrato un’anomalia nei minuti che precedevano e seguivano l’occultazione: come se un altro corpo, non perfettamente opaco, avesse occultato la stella subito prima e subito dopo l’evento principale. Anche in questo caso il confronto tra i diversi dati ha permesso di risalire alla causa: Haumea è circondata da un ‘anello’ denso e sottile che orbita a circa 2300 chilometri dalla sua superficie e spesso solo 70 chilometri. «È una scoperta sensazionale dal punto di vista scientifico, perché mette in luce caratteristiche di questi oggetti – come la forma, o la presenza di anelli – che costituiscono tasselli di un puzzle nella storia evolutiva del nostro Sistema Solare» dice Valerio Nascimbeni, ricercatore dell’Università di Padova e associato INAF, tra gli autori dello studio «ma è anche un risultato importante perché dimostra come, in un’epoca di “big science”, reti di piccoli telescopi coordinati in modo efficiente siano ancora in grado di competere e complementare il lavoro svolto da osservatori più grandi».

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

Slitta da ottobre 2018 alla primavera 2019 il lancio del James Webb Space Telescope, destinato a raccogliere l’eredità dello Hubble Space Telescope e superarne i confini di osservazione del cosmo profondo, con la prospettiva di rivelare le prima fasi di vita dell’universo fino a 13,7 miliardi di anni fa. Il ritardo del lancio è dovuto all’allungamento dei tempi di integrazione dei delicati componenti del nuovo, potente strumento che scandaglierà l’universo all’infrarosso. Non diminuiscono, tuttavia, né le aspettative della comunità scientifica e astrofisica, né l’interesse del pubblico, come ha dimostrato la conferenza ospitata dalla XV edizione di BergamoScienza e dedicata ai “nuovi occhi sull’universo del James Webb Space Telescope”, che ha visto relatore Matthew Greenhouse del NASA Goddard Space Flight Center e project scientist del progetto, a cui lavora dal 1997. Il programma di esplorazione cosmica assegnato al nuovo potente telescopio, frutto della collaborazione della NASA con le agenzie spaziali europea e canadese, promette di svelare le galassie primordiali, fornire risposte sulla natura dei buchi neri, ma ancora di più individuare la presenza di molecole biologiche riflesse dallo spettro di uno dei pianeti extrasolari, rocciosi e simili per dimensioni alla Terra e che si trovino nella cosiddetta fascia di abitabilità, arrivando a indicarci o a supporre la presenza di forme organiche.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

Per questo motivo tutti i sistemi operativi e la componente strumentale dovranno funzionare alla perfezione e con la massima accuratezza, sia nei test pre-lancio nella camera a freddo, con la temperatura portata fino a -262 gradi centigradi (a 11 dallo zero assoluto), sia quando inizierà la sua missione, indicativamente nell’autunno 2019. Il primo ciclo conta qualcosa come 8.700 ore per un totale di 2100 osservazioni, che equivale a un anno intero. Il JWST, dedicato a James Webb che è stato amministratore della NASA dal 1961 al 1968, ha una massa di 6,5 tonnellate, sarà messo in orbita dal razzo vettore europeo Ariane 5, che ha dalla sua la più elevata affidabilità nel panorama dei lanciatori. La partenza avverrà dalla base europea di Kourou in Guyana Francese.

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

La scoperta delle onde gravitazionali, previste un secolo fa dalla teoria della relatività di Albert Einstein, ha conquistato il Nobel per la Fisica 2017, assegnato a Kip Thorne, Ray Weiss e Barry Barish, ma con chiaro riferimento alla collaborazione internazionale tra il rivelatore americano Ligo, che per primo ha registrato il segnale delle vibrazioni spazio-temporali nel settembre 2015, e l’europeo Vigo situato a Cascina pisana, che ha fornito successivamente il suo contributo. Va ricordato che il Nobel per la Fisica può essere tradizionalmente assegnato solo a singoli ricercatori e non a organizzazione di ricerca, ma nella motivazione si legge il chiaro riferimento alle equipe di Ligo e Virgo, dove emerge il ruolo italiano. E’ per questo che il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, parla di grande e meritato riconoscimento per la fisica moderna, che apre nuovi orizzonti di indagine dell’Universo, sottolineando che i telescopi del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica sono già all’opera per produrre le prime “fotografie” delle sorgenti di onde gravitazionali, a tutte le lunghezze d’onda, da terra e dallo spazio.

Arriva dagli scienziati della collaborazione Pierre Auger, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la prima evidenza sperimentale che i raggi cosmici di alta energia provengono da zone esterne alla nostra galassia. I raggi cosmici sono un flusso continuo di particelle, in gran parte protoni e nuclei di atomi che investono la Terra e possiedono energie diverse. Da decenni i ricercatori hanno speculato sull’origine di quelli più energetici e se in particolare provenissero o meno dalla nostra galassia. Oggi l’enigma è stato svelato utilizzando particelle cosmiche di energia media di 2 Joule, ovvero un milione di volte superiore a quella dei protoni accelerati nel Large Hadron Collider del CERN, registrate con il più grande osservatorio di raggi cosmici mai costruito dall’uomo, l’Osservatorio Pierre Auger in Argentina. Gli oltre 400 scienziati provenienti da 18 Paesi che costituiscono la collaborazione alla quale per l’Italia, insieme all’INAF, partecipa l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alcune Università, hanno scoperto che, a queste energie, i raggi cosmici non arrivano in maniera uniforme da tutte le direzioni del cielo: la loro frequenza di arrivo è di circa il 6% maggiore da un lato del cielo rispetto alla direzione opposta, con l’eccesso che si trova a circa 120° rispetto al centro della nostra galassia. “Siamo ora molto più vicini a risolvere il mistero dell’origine di queste straordinarie particelle, una questione di grande interesse per gli astrofisici” dice Karl-Heinz Kampert, professore dell’Università di Wuppertal e portavoce della Collaborazione Pierre Auger. “La nostra osservazione fornisce prove convincenti che i siti di accelerazione si trovano fuori dalla Via Lattea”.

Arriva dagli scienziati della collaborazione Pierre Auger, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la prima evidenza sperimentale che i raggi cosmici di alta energia provengono da zone esterne alla nostra galassia. I raggi cosmici sono un flusso continuo di particelle, in gran parte protoni e nuclei di atomi che investono la Terra e possiedono energie diverse. Da decenni i ricercatori hanno speculato sull’origine di quelli più energetici e se in particolare provenissero o meno dalla nostra galassia. Oggi l’enigma è stato svelato utilizzando particelle cosmiche di energia media di 2 Joule, ovvero un milione di volte superiore a quella dei protoni accelerati nel Large Hadron Collider del CERN, registrate con il più grande osservatorio di raggi cosmici mai costruito dall’uomo, l’Osservatorio Pierre Auger in Argentina. Gli oltre 400 scienziati provenienti da 18 Paesi che costituiscono la collaborazione alla quale per l’Italia, insieme all’INAF, partecipa l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alcune Università, hanno scoperto che, a queste energie, i raggi cosmici non arrivano in maniera uniforme da tutte le direzioni del cielo: la loro frequenza di arrivo è di circa il 6% maggiore da un lato del cielo rispetto alla direzione opposta, con l’eccesso che si trova a circa 120° rispetto al centro della nostra galassia. “Siamo ora molto più vicini a risolvere il mistero dell’origine di queste straordinarie particelle, una questione di grande interesse per gli astrofisici” dice Karl-Heinz Kampert, professore dell’Università di Wuppertal e portavoce della Collaborazione Pierre Auger. “La nostra osservazione fornisce prove convincenti che i siti di accelerazione si trovano fuori dalla Via Lattea”. I raggi cosmici di energia superiore a 2 Joule sono molto difficili da registrare per il fatto che la loro frequenza di arrivo in cima all’atmosfera terrestre è di circa un evento per chilometro quadrato ogni anno. In maniera equivalente si potrebbe dire che un raggio cosmico di queste energie colpisce la superficie di un campo di calcio una volta ogni 120 anni. Tali particelle rare sono rilevabili perché, interagendo con i nuclei degli elementi che costituiscono l’atmosfera, creano sciami di altre particelle: elettroni, fotoni e muoni. Questi sciami si espandono, attraversando l’atmosfera alla velocità della luce in una struttura a disco, simile a un piatto del diametro di diversi chilometri e raggiungono il suolo. Le particelle dello sciame vengono rilevate dall’Osservatorio Auger attraverso la luce Cherenkov che esse producono in alcuni dei suoi 1600 rivelatori, ognuno dei quali contiene 12 tonnellate d’acqua. Questi rivelatori sono distribuiti su una superficie che si estende per un’area di 3000 chilometri quadrati nell’Argentina occidentale, comparabile, come dimensione, alla nostra Valle D’Aosta. I tempi di arrivo delle particelle ai rivelatori, misurati con il GPS, vengono utilizzati per individuare le direzioni di arrivo degli eventi con una precisione di circa un grado. Studiando la distribuzione delle direzioni di arrivo di oltre 30 mila particelle cosmiche, la collaborazione Auger ha scoperto un’anisotropia, ovvero una disomogeneità nelle loro direzioni d’arrivo, con un grado di accuratezza tale per cui la probabilità che tale anisotropia sia un evento casuale è di circa due in dieci milioni. L’eccesso nel flusso dei raggi cosmici riscontrato sembra provenire da una regione di spazio dove è presente un numero di galassie relativamente elevato. “Questo risultato è un passo fondamentale verso la scoperta delle sorgenti delle particelle più energetiche. Nella prossima fase di acquisizione, sarà possibile effettuare uno studio mirato delle anisotropie basato su una selezione di massa dei raggi cosmici primari, aprendo la strada all’astronomia delle particelle cariche” commenta Antonella Castellina, responsabile per l’INAF di Torino all’interno dell’Osservatorio Pierre Auger. Anche se questa scoperta indica chiaramente un’origine extragalattica di queste particelle, le loro sorgenti effettive devono ancora essere individuate. A queste energie, infatti, le particelle vengono deviate di alcune decine di gradi dal campo magnetico galattico rendendo impossibile l’identificazione delle loro sorgenti, ma permettendo di individuare solo la regione di provenienza. Tale regione, però, non può essere associata a sorgenti nel piano o nel centro della nostra galassia per qualsiasi configurazione realistica del campo magnetico galattico. Esistono, tuttavia, raggi cosmici di energia ancora più elevata rispetto alla maggior parte di quelli utilizzati in questo studio, alcuni anche con l’energia cinetica pari a quella posseduta da una palla da tennis colpita da un giocatore professionista. Poiché le deviazioni di tali particelle dovrebbero essere più piccole, le direzioni di arrivo dovrebbero puntare con minore incertezza verso i loro luoghi di produzione. Questi raggi cosmici sono ancora più rari e ulteriori studi sono in corso per cercare di individuare quali siano gli oggetti extragalattici che fungono da giganteschi acceleratori cosmici. La conoscenza della natura delle particelle aiuterà questa ricerca e a questo obbiettivo è mirato l’aggiornamento dell’Osservatorio Pierre Auger attualmente in fase di realizzazione.

I raggi cosmici di energia superiore a 2 Joule sono molto difficili da registrare per il fatto che la loro frequenza di arrivo in cima all’atmosfera terrestre è di circa un evento per chilometro quadrato ogni anno. In maniera equivalente si potrebbe dire che un raggio cosmico di queste energie colpisce la superficie di un campo di calcio una volta ogni 120 anni. Tali particelle rare sono rilevabili perché, interagendo con i nuclei degli elementi che costituiscono l’atmosfera, creano sciami di altre particelle: elettroni, fotoni e muoni. Questi sciami si espandono, attraversando l’atmosfera alla velocità della luce in una struttura a disco, simile a un piatto del diametro di diversi chilometri e raggiungono il suolo. Le particelle dello sciame vengono rilevate dall’Osservatorio Auger attraverso la luce Cherenkov che esse producono in alcuni dei suoi 1600 rivelatori, ognuno dei quali contiene 12 tonnellate d’acqua. Questi rivelatori sono distribuiti su una superficie che si estende per un’area di 3000 chilometri quadrati nell’Argentina occidentale, comparabile, come dimensione, alla nostra Valle D’Aosta. I tempi di arrivo delle particelle ai rivelatori, misurati con il GPS, vengono utilizzati per individuare le direzioni di arrivo degli eventi con una precisione di circa un grado. Studiando la distribuzione delle direzioni di arrivo di oltre 30 mila particelle cosmiche, la collaborazione Auger ha scoperto un’anisotropia, ovvero una disomogeneità nelle loro direzioni d’arrivo, con un grado di accuratezza tale per cui la probabilità che tale anisotropia sia un evento casuale è di circa due in dieci milioni. L’eccesso nel flusso dei raggi cosmici riscontrato sembra provenire da una regione di spazio dove è presente un numero di galassie relativamente elevato. “Questo risultato è un passo fondamentale verso la scoperta delle sorgenti delle particelle più energetiche. Nella prossima fase di acquisizione, sarà possibile effettuare uno studio mirato delle anisotropie basato su una selezione di massa dei raggi cosmici primari, aprendo la strada all’astronomia delle particelle cariche” commenta Antonella Castellina, responsabile per l’INAF di Torino all’interno dell’Osservatorio Pierre Auger. Anche se questa scoperta indica chiaramente un’origine extragalattica di queste particelle, le loro sorgenti effettive devono ancora essere individuate. A queste energie, infatti, le particelle vengono deviate di alcune decine di gradi dal campo magnetico galattico rendendo impossibile l’identificazione delle loro sorgenti, ma permettendo di individuare solo la regione di provenienza. Tale regione, però, non può essere associata a sorgenti nel piano o nel centro della nostra galassia per qualsiasi configurazione realistica del campo magnetico galattico. Esistono, tuttavia, raggi cosmici di energia ancora più elevata rispetto alla maggior parte di quelli utilizzati in questo studio, alcuni anche con l’energia cinetica pari a quella posseduta da una palla da tennis colpita da un giocatore professionista. Poiché le deviazioni di tali particelle dovrebbero essere più piccole, le direzioni di arrivo dovrebbero puntare con minore incertezza verso i loro luoghi di produzione. Questi raggi cosmici sono ancora più rari e ulteriori studi sono in corso per cercare di individuare quali siano gli oggetti extragalattici che fungono da giganteschi acceleratori cosmici. La conoscenza della natura delle particelle aiuterà questa ricerca e a questo obbiettivo è mirato l’aggiornamento dell’Osservatorio Pierre Auger attualmente in fase di realizzazione. L’Italia nella collaborazione Pierre Auger

L’Italia nella collaborazione Pierre Auger