da Sorrentino | Set 7, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

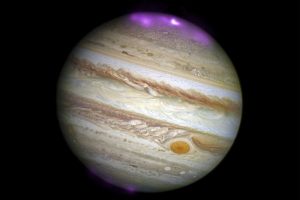

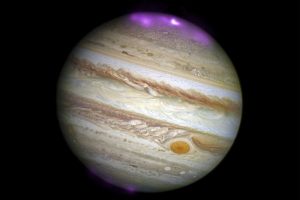

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra.

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra.

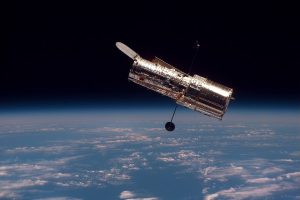

Fra gli autori dell’articolo su Nature c’è anche Alberto Adriani dell’INAF IAPS di Roma, principal investigator dello strumento JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper, a bordo di Juno, finanziato dall’ASI, realizzato da Leonardo-Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’INAF), che commenta così le recenti osservazioni compiute con lo spettrografo ultravioletto (UVS), anch’esso a bordo della sonda Nasa: «Dalle osservazioni di Giove fatte dalla Terra, dallo Hubble Space Telescope o dalle precedenti missioni spaziali sapevamo che le aurore gioviane sono molto più potenti di quelle sulla Terra. Sulla base della conoscenza della composizione atmosferica del pianeta sapevamo anche che l’idrogeno e il catione triatomico di idrogeno H3+ sono i responsabili delle aurore osservabili rispettivamente nell’ultravioletto e nell’infrarosso. Sulla base della conoscenza delle aurore terrestri avevamo anche immaginato quali fossero i fenomeni all’origine di quelle gioviane, ma la missione Juno ci sta dando invece l’opportunità di capire che la realtà sui processi di formazione delle aurore di Giove è diversa da ciò che ci aspettavamo».I nuovi risultati forniscono informazioni su come diversi pianeti interagiscono elettromagneticamente con i loro ambienti spaziali. Tuttavia, per capire come questi processi funzionino occorreranno ulteriori dati.

Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

(Crediti: Bertrand Bonfond)

da Sorrentino | Set 7, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Un sistema binario formato da una pulsar e una stella di neutroni in orbita stretta l’una attorno all’altra è stato scoperto analizzando i dati raccolti, nell’ambito del programma High Time Resolution Universe, dal radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia. Si tratta di un sistema binario estremo, perfetto per mettere alla prova la Teoria della relatività generale di Einstein. Fra gli autori della scoperta, presentata al simposio IAU di Jodrell Bank (UK) dedicato al cinquantennale della scoperta della prima pulsar, anche Andrea Possenti e Marta Burgay dell’Inaf di Cagliari.

Un sistema binario formato da una pulsar e una stella di neutroni in orbita stretta l’una attorno all’altra è stato scoperto analizzando i dati raccolti, nell’ambito del programma High Time Resolution Universe, dal radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia. Si tratta di un sistema binario estremo, perfetto per mettere alla prova la Teoria della relatività generale di Einstein. Fra gli autori della scoperta, presentata al simposio IAU di Jodrell Bank (UK) dedicato al cinquantennale della scoperta della prima pulsar, anche Andrea Possenti e Marta Burgay dell’Inaf di Cagliari.

A cinquant’anni esatti dalla scoperta della prima pulsar da parte di Jocelyn Bell e Antony Hewish (quest’ultimo insignito del premio Nobel per la Fisica nel 1974), il team internazionale di astrofisici ha individuato il sistema binario più estremo che si conosca fra quelli che contengono questo tipo di oggetti: nel caso specifico, una pulsar e una stella di neutroni in orbita l’una attorno all’altra. Nel punto di massimo avvicinamento – che si ripete ogni 4.4 ore – la pulsar e la sua compagna vengono a trovarsi così vicine che potrebbero stare comodamente all’interno del nostro Sole. E le accelerazioni in gioco raggiungono il valore record di 70 g: vale a dire, settanta volte l’accelerazione gravitazionale alla quale è soggetto un corpo in caduta libera qui sulla Terra. La maggior parte delle oltre 2500 pulsar a oggi note sono oggetti solitari, ma alcune si trovano in sistemi binari compatti. La scoperta, nel 1974, del primo di questi sistemi, noto come B1913+16, valse a Russell Hulse e Joseph Taylor il Nobel per la Fisica nel 1993, per “aver inaugurato nuove possibilità nello studio della gravitazione”. Nel 2003, la scoperta della Pulsar Doppia – ad opera di Marta Burgay e di un team composto da molti ricercatori coinvolti anche nella scoperta odierna – fornì agli scienziati l’opportunità di misurare per la prima volta ulteriori effetti previsti dalla Teoria della relatività generale di Einstein. L’individuazione di J1757-1854 (così si chiama il sistema binario appena scoperto) è avvenuta passando al vaglio migliaia di terabyte di dati raccolti nel corso della High Time Resolution Universe Survey (HTRU): una ricognizione dedicata alle pulsar condotta con il radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia, nell’ambito di una collaborazione fra lo CSIRO Astronomy and Space Science australiano, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) italiano, l’Università di Manchester (Regno Unito), la Swinburne University (Australia) e il Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) tedesco.

«La difficoltà non sta tanto nell’osservazione astronomica quanto nell’elaborazione dei dati, che richiede una potenza di calcolo straordinaria», sottolinea uno dei responsabili del progetto, David Champion, astronomo al MPIfR. «Per cercare in modo mirato questi sistemi accelerati, abbiamo anche dovuto sviluppare algoritmi ad hoc». Grazie a potenti cluster di computer sparsi in tutto il mondo, i ricercatori sono riusciti a cercare questi oggetti rari nei dati in loro possesso a un livello di dettagli senza precedenti. Oltre che dal radiotelescopio di Parkes, il sistema binario è stato da subito oggetto d’osservazioni anche da parte del radiotelescopio da 76 metri Lovell, della Manchester University, del radio telescopio da 100 metri di Effelsberg, dell’MPIfR, nonché del radiotelescopio da 100 metri di Green Bank, grazie ai collaboratori presenti alla West Virginia University. «Ci sono voluti mesi d’indagini per arrivare a capire in cosa, esattamente, ci eravamo imbattuti», ha spiegato – di fronte alla fitta platea del congresso di IAU, in cui spiccavano le presenze di Jocelyn Bell e del premio Nobel Joseph Taylor – Andrew Cameron, studente di dottorato presso il MPIfR e primo a notare la nuova pulsar. L’elaborazione dei dati, guidata dallo stesso Cameron, ha mostrato che il nuovo sistema sarà preziosissimo per mettere alla prova la teoria di Einstein. «L’accelerazione massima sperimentata da J1757-1854», nota Andrea Possenti, dell’Inaf di Cagliari «è oltre due volte quella del sistema che valse il premio Nobel, e quindi esso si affiancherà alla Pulsar Doppia nei test della relatività generale e teorie alternative della gravità». «L’orbita si stringe di circa 9 metri all’anno. In tal modo», osserva Marta Burgay, dell’Inaf di Cagliari, «fra 74 milioni di anni le due stelle di neutroni del sistema J1757-1854 si fonderanno, producendo un’immensa emissione di onde gravitazionali, come quelle che gli esperimenti LIGO e Virgo stanno attivamente cercando».

Nella foto, da sinistra: Andrea Possenti, Andrew Cameron e Marta Burgay

da Sorrentino | Set 1, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Il Sardinia Deep Space Antenna ha dato il via alle operazioni di “tracking” della sonda NASA-ESA-ASI Cassini giunta alla vigilia dell’ultimo atto della sua ventennale missione dedicata al sistema di Saturno. Il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia Spaziale Italiana costituisce una nuova configurazione sviluppata per l’impiego a supporto di missioni interplanetarie, equipaggiando in modo adeguato il Sardinia Radio Telescope (SRT) realizzato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, la Regione Sardegna e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e destinato allo studio dell’universo e dei suoi misteri. Il Sardinia Deep Space Antenna, a partire da gennaio 2018, diventerà ufficialmente operativo nell’ambito del Deep Space Network della NASA, ma fornirà servizi di comunicazione e navigazione anche per le sonde interplanetarie europee, specializzandosi in particolare per quelle marziane, in vista della Human Exploration del pianeta. Il Sardinia Deep Space Antenna nasce grazie ad accordi tra l’ASI e l’INAF e a uno specifico accordo ASI – NASA, che ne assicura l’impiego per una molteplicità di missioni interplanetarie in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory – (JPL). Il suo debutto è legato alla fase cruciale The Grand Finale della missione di Cassini nel sistema di Saturno, seguendo gli ultimi giorni del lungo viaggio della sonda prima del suo tuffo finale sul pianeta fissato per il 15 settembre 2017.

Il Sardinia Deep Space Antenna ha dato il via alle operazioni di “tracking” della sonda NASA-ESA-ASI Cassini giunta alla vigilia dell’ultimo atto della sua ventennale missione dedicata al sistema di Saturno. Il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia Spaziale Italiana costituisce una nuova configurazione sviluppata per l’impiego a supporto di missioni interplanetarie, equipaggiando in modo adeguato il Sardinia Radio Telescope (SRT) realizzato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, la Regione Sardegna e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e destinato allo studio dell’universo e dei suoi misteri. Il Sardinia Deep Space Antenna, a partire da gennaio 2018, diventerà ufficialmente operativo nell’ambito del Deep Space Network della NASA, ma fornirà servizi di comunicazione e navigazione anche per le sonde interplanetarie europee, specializzandosi in particolare per quelle marziane, in vista della Human Exploration del pianeta. Il Sardinia Deep Space Antenna nasce grazie ad accordi tra l’ASI e l’INAF e a uno specifico accordo ASI – NASA, che ne assicura l’impiego per una molteplicità di missioni interplanetarie in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory – (JPL). Il suo debutto è legato alla fase cruciale The Grand Finale della missione di Cassini nel sistema di Saturno, seguendo gli ultimi giorni del lungo viaggio della sonda prima del suo tuffo finale sul pianeta fissato per il 15 settembre 2017.

Gli accordi stipulati tra ASI e INAF prevedono attività esclusive dell’Agenzia nel campo della ricerca scientifica e tecnologia, con infrastrutture, equipaggiamento e operazioni di comunicazione e tracking legate al deep space ed attività di comune interesse che riguardano settori come la Radio Scienza, il tracciamento degli Space Debris e lo Space Weather. Un’ampliata capacità quella del SDSA che sarà incrementata in fasi successive per dare al paese una piena Deep Space Ground Capability che permetterà all’Italia di essere sempre più coinvolta nelle missioni interplanetarie in corso e future. Il primo passo non è da poco, le capacità di SDSA si stanno mettendo subito luce in occasione della conclusione del programma Cassini. I test per ‘catturare’ e seguire Cassini sono iniziati già il 22 agosto, quando la sonda è apparsa visibile alla radio antenna. Questa prima fase di impiego avviene nella banda X grazie ad un ricevitore altamente sensibile installato la scorsa primavera. Si tratta di un contributo del JPL/Caltech che rientra nell’accordo di collaborazione tra NASA e ASI relativa alle attività di upgrading e utilizzazione del Sardinia Radio Telescope. SDSA si avvale anche di un equipaggiamento specifico fornito dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della collaborazione dell’European Space Operations Centre (ESOC).

“Il 1° settembre è davvero una giornata particolare – ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston – inauguriamo la prima unità di ricerca esterna dell’ASI presso la sede INAF di Cagliari con le prime osservazioni dei segnali radio di Cassini raccolte da SRT e provenienti da un miliardo e 400 milioni chilometri di distanza. Con queste osservazioni SRT entra di fatto nella rete mondiale di radiotelescopi che scrutano lo spazio profondo per comunicare con i satelliti inviati sui pianeti del sistema solare. È un risultato esaltante, realizzato dopo un anno di intenso lavoro in collaborazione con NASA-JPL e con i colleghi dell’INAF, con cui ASI condivide l’uso dello straordinario telescopio SRT.

È il primo passo di un lungo e ambizioso percorso, quello di raggiungere la piena capacità in trasmissione e ricezione in modo da contribuire alla gestione delle numerose missioni verso Marte che verranno lanciate nel 2020. In quell’anno assisteremo ad una sorta di imbottigliamento spaziale e tutti i radiotelescopi del mondo saranno utilizzati per guidare il traffico satellitare intorno a Marte e scambiare dati e comandi: sulla base di questi primi risultati ci aspettiamo che ASI con SRT farà la sua parte nel DSN”.

“L’insediamento dell’Unità ASI presso la nostra sede in Sardegna, frutto di una proficua collaborazione fra i due Enti”, ha commentato il Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Nichi D’Amico, “e l’attenzione che la NASA pone alle performance del radiotelescopio SRT e dei nostri laboratori di sviluppo, aprono grandi prospettive”. “In questi giorni ho visto le squadre INAF e ASI lavorare con grande affiatamento ed entusiasmo” continua il Presidente D’Amico, “con interessi scientifici e tecnologici e competenze complementari e di altro profilo, che certamente contribuiranno a capitalizzare le caratteristiche interdisciplinari di questo grandioso impianto che l’Isola ospita con grande attenzione”. “Sono inoltre fiero di vedere il coinvolgimento di giovani che si sono formati in Sardegna, presso l’Ateneo e poi presso i laboratori dell’INAF”, continua D’Amico, “questo indubbiamente indica l’eccellenza accademica e scientifica che esiste in Sardegna”.

“La Sardegna con il Radiotelescopio di San Basilio rafforza oggi il suo ruolo nella rete mondiale dell’aerospazio grazie a uno straordinario lavoro in collaborazione con Nasa, Asi e Inaf. Ne siamo molto orgogliosi”, dice il Vicepresidente della Regione e assessore alla Programmazione Raffaele Paci, “e siamo da sempre convinti che in questo settore la nostra regione con le sue competenze diffuse possa collocarsi in una posizione di vera e propria eccellenza. La Giunta ci crede molto e stiamo lavorando per creare una piattaforma di valenza internazionale, coinvolgendo imprese, Università e Centri pubblici di ricerca. Come Regione siamo pronti a dare tutto il supporto necessario anche per favorire accordi nazionali e internazionali che rafforzino ulteriormente la posizione e il ruolo della Sardegna”, conclude Paci. “Il centro di controllo e gli equipaggiamenti del SDSA installati in antenna offrono grandi potenzialità – dice il capo programma Salvatore Viviano dell’ASI – che utilizzeremo, nella tempistica di impiego esclusivo dell’antenna da parte dell’ASI, per fornire servizi di telecomunicazione, tracking e radioscienza per le missioni interplanetarie, in coordinamento con il Deep Space Network (DSN) del JPL/NASA e, in futuro, anche all’interno della rete di ESTRACK dell’ESA, a supporto di missioni della stessa ASI di altre agenzie spaziali. L’Unità di Ricerca presso Terzi dell’ASI, svolgerà attività di analisi dati, di sperimentazione e ricerca che abbracceranno vasti ambiti scientifici e tecnologici spaziali connessi alle svariate tipologie delle missioni interplanetarie alle quali SDSA collaborerà. Inoltre, la URT SDSA svolgerà ricerca congiunta con l’INAF, in settori di comune interesse. I passi successivi del progetto prevedono il rafforzamento delle dotazioni strumentali e umane che permetteranno, entro il 2020, la piena capacità operativa del SDSA nel fornire servizi completi come stazione per il deep space internazionale, affiancando all’attuale capacità di ricezione in banda X, quella in banda Ka e, a seguito di una opportuna fase di progettazione, la trasmissione nelle bande X e K, quest’ultima specificatamente per la radio scienza”.

da Sorrentino | Set 1, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Il preannunciato transito ravvicinato dell’asteroide 3122 Florence, uno degli oggetti cosmici costantemente monitorati perché potenzialmente a rischio di impatto con la Terra, è avvenuto sotto gli occhi degli osservatori e dei tanti strumenti, puntati verso la costellazione dell’Acquario, che lo hanno inseguito, compresi i normali binocoli grazie alla distanza minima in termini astronomici. Florence, scoperto nel marzo del 1981 dal Siding Spring Observatory in Australia e così chiamato in onore di Florence Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne, è passato nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre a 7 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza di assoluta sicurezza (18 volte superiore a quella che ci separa dalla Luna), ma il suo diametro di 4,4 km lo ha reso l’oggetto più grande ad avvicinarsi al nostro pianeta da quando è iniziato il programma Nasa di controllo degli asteroidi Neo (Near-Earth Object), finendo catalogato tra quelli potenzialmente pericolosi. Il passaggio di Florence ha rappresentato l’occasione per studiarlo nei dettagli. La NASA ha osservato l’asteroide con il Goldstone Solar System Radar in California e dal radar situato a Puerto Rico, e dovrebbe avere ottenuto immagini della sua superficie con una risoluzione di 10 metri. Florence transiterà ancora più vicino al nostro pianeta, ma non prima del 2500.

Il preannunciato transito ravvicinato dell’asteroide 3122 Florence, uno degli oggetti cosmici costantemente monitorati perché potenzialmente a rischio di impatto con la Terra, è avvenuto sotto gli occhi degli osservatori e dei tanti strumenti, puntati verso la costellazione dell’Acquario, che lo hanno inseguito, compresi i normali binocoli grazie alla distanza minima in termini astronomici. Florence, scoperto nel marzo del 1981 dal Siding Spring Observatory in Australia e così chiamato in onore di Florence Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne, è passato nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre a 7 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza di assoluta sicurezza (18 volte superiore a quella che ci separa dalla Luna), ma il suo diametro di 4,4 km lo ha reso l’oggetto più grande ad avvicinarsi al nostro pianeta da quando è iniziato il programma Nasa di controllo degli asteroidi Neo (Near-Earth Object), finendo catalogato tra quelli potenzialmente pericolosi. Il passaggio di Florence ha rappresentato l’occasione per studiarlo nei dettagli. La NASA ha osservato l’asteroide con il Goldstone Solar System Radar in California e dal radar situato a Puerto Rico, e dovrebbe avere ottenuto immagini della sua superficie con una risoluzione di 10 metri. Florence transiterà ancora più vicino al nostro pianeta, ma non prima del 2500.

da Sorrentino | Ago 31, 2017 | Astronomia, Fisica, Primo Piano

Marco Raveri, 30 anni, ricercatore al Kavli Institute for Cosmological Physics di Chicago, è coautore di uno studio pubblicato su Nature Astronomy, secondo cui l’espansione dell’universo, nel corso di miliardi di anni, potrebbe aver modificato andamento, partendo a passo lento e poi accelerando, per effetto di un fenomeno che potrebbe essere imputabile all’azione di una dark energy “dinamica”. Laureato in fisica a Padova e con un dottorato alla Sissa di Trieste, Raveri firma il lavoro dopo Gong-Bo Zhao, della Chinese Academy of Sciences e University of Portsmouth in Inghilterra. Un risultato prestigioso, di cui dà notizia l’INAF, che lo ha intervistato. La mitica H0 (si legge ‘acca zero’), ovvero la costante di Hubble, rende conto dell’espansione dell’universo e ci dice a che velocità si allontanano le galassie l’una dall’altra in base alla loro distanza reciproca, consentendoci così di misurare, tramite il redshift, quanto una sorgente è lontana da noi, e dunque quanto è “antica” la sua luce. In 13 miliardi di anni la costante di Hubble è passata dal valore 67 a 73, una variazione non piccola.Ora salta fuori che la costante di Hubble potrebbe essere ballerina. L’ipotesi avanzata nello studio pubblicato su Nature Astronomy (dal titolo “Dynamical dark energy in light of the latest observations”), propone che la deriva nel tempo della costante di Hubble sia dovuta alla dinamicità dell’energia oscura. Ecco quanto spiega Raveri in una intervista a Media INAF.

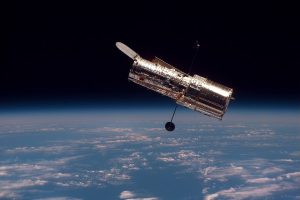

«Una delle constatazioni da cui parte il nostro lavoro è che diversi esperimenti misurano diversi valori dello stesso parametro che descrive l’espansione del nostro universo, la costante di Hubble, appunto. Da una parte misure dell’espansione dell’universo vicino a noi, quelle dello Hubble Space Telescope e di altri telescopi, indicano che la costante di Hubble ha un valore di circa 73 km/s/Mpc [km al secondo per megaparsec, ndr], con un margine di errore minore dell’uno per cento. Dall’altra parte le osservazioni del fondo cosmico di microonde (Cmb) del satellite Planck indicano indirettamente che la costante di Hubble ha un valore di circa 67.8 (± 1.3 per cento) km/s/Mpc».

«Il Cmb misura l’espansione dell’universo circa 300mila anni dopo il big bang, mentre le misure dirette della costante di Hubble ce ne danno una stima oggi, approssimativamente 13 miliardi di anni dopo. Per poter confrontare queste due misure dell’espansione dell’universo bisogna capire cosa implicano l’una per l’altra, in maniera simile al confrontare la dimensione di due oggetti, uno vicino e uno lontano. Il Cmb gioca il ruolo dell’oggetto più lontano, e per confrontarlo con misure vicine dobbiamo predire, in base ad una misura dell’espansione dell’universo 300mila anni dopo il big bang, cosa questo implica oggi. Durante i miliardi di anni che separano i tempi di queste due misure, l’espansione dell’universo ha cambiato ritmo, passando da decelerata ad accelerata, e questo fenomeno è imputato all’azione della dark energy».

«Nei modelli che stiamo considerando la dark energy varia nel tempo e nello spazio. Le variazioni nello spazio, che potrebbero essere indirettamente rilevate da survey di galassie, sono però, nei modelli che studiamo, molto piccole e non rilevabili».

«Nel nostro lavoro stiamo già assumendo che entrambi gli esperimenti abbiano ragione, che non ci siano contaminazioni dovute ad effetti sistematici, conosciuti o sconosciuti, che alterano i loro risultati. Cambiando l’evoluzione temporale della dark energy cambiamo il modo in cui queste due misure vengono confrontate fra di loro, migliorando il risultato di questo confronto».

«Abbiamo considerato Desi come archetipo di un survey di galassie della prossima generazione. Rispetto ai telescopi attuali ci si aspetta che questi strumenti siano in grado di rilevare un numero maggiore di galassie misurandone la distanza da noi con grande precisione. Questo permetterà di studiare l’espansione dell’universo fornendo una misura precisa delle Baryon Acoustic Oscillations (Bao) che sono impresse nel pattern del clustering delle galassie. Una simile sensibilità, se non migliore, è attesa da survey come Euclid e Ska, ma lo studio per capire precisamente quando queste osservazioni possano contribuire è in corso».

da Sorrentino | Ago 26, 2017 | Astronomia, Attualità, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano, Recensioni

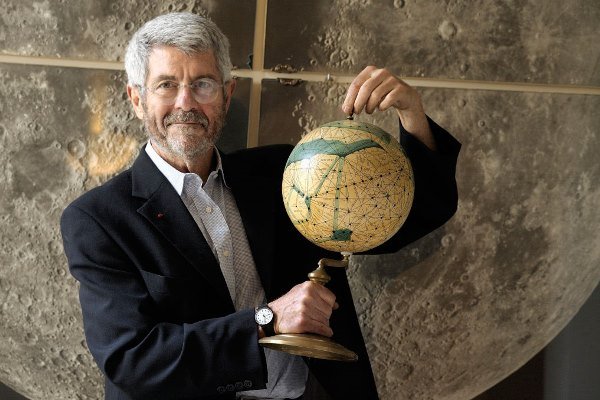

A tre mesi dalla improvvisa scomparsa dell’astrofisico Giovanni Bignami, in uscita il 30 agosto 2017 il suo libro postumo dal titolo “Le rivoluzioni dell’universo. Noi umani tra corpi celesti e spazi cosmici” edito da Giunti. Come sarà l’Universo tra 14 miliardi di anni? – si chiede Bignami, il quale raccoglie i frutti di una vita vissuta ai telescopi e con i satelliti di tutto il mondo e ci porta in viaggio tra corpi celesti e spazi infiniti fatti di materia oscura, di antimateria, nella vita aliena, tra i pianeti che chiamiamo “abitabili”. Tre grandi rivoluzioni stanno al centro di questo libro: la rivoluzione cosmologica (con cui decifrare le informazioni dei sassi che cadono dal cielo e dei raggi cosmici), la rivoluzione planetologica (per immaginare la possibile esistenza di un pianeta extrasolare) e la rivoluzione astrobiologica (i nuovi telescopi inaugureranno l’astronomia della vita terrestre). L’Universo che “vediamo” con i nostri occhi è soltanto l’Universo della materia di cui siamo fatti noi. Osservare l’evoluzione dell’Universo in miliardi di anni significa perciò capire quale sarà il futuro dell’umanità, capire come e quando homo sapiens e i suoi discendenti saranno in grado di colonizzare tutta la galassia. Un libro che è anche l’eredità scientifica e culturale di Giovanni Bignami, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, il quale nell’ottobre 2016 ha proposto “Progetto Marte” il lavoro di Werner Von Braun, il padre del programma Apollo, curandone con rigore scientifico e in chiave divulgativa la traduzione. “Progetto Marte” fu scritto da Von Braun quando ancora si pensava che Marte potesse essere abitato. Una storia appassionante, basata su calcoli ed equazioni missilistiche scientificamente accurate, che Giovanni Bignami ha avuto il merito di riproporre con una chiave di lettura attualizzata.

A tre mesi dalla improvvisa scomparsa dell’astrofisico Giovanni Bignami, in uscita il 30 agosto 2017 il suo libro postumo dal titolo “Le rivoluzioni dell’universo. Noi umani tra corpi celesti e spazi cosmici” edito da Giunti. Come sarà l’Universo tra 14 miliardi di anni? – si chiede Bignami, il quale raccoglie i frutti di una vita vissuta ai telescopi e con i satelliti di tutto il mondo e ci porta in viaggio tra corpi celesti e spazi infiniti fatti di materia oscura, di antimateria, nella vita aliena, tra i pianeti che chiamiamo “abitabili”. Tre grandi rivoluzioni stanno al centro di questo libro: la rivoluzione cosmologica (con cui decifrare le informazioni dei sassi che cadono dal cielo e dei raggi cosmici), la rivoluzione planetologica (per immaginare la possibile esistenza di un pianeta extrasolare) e la rivoluzione astrobiologica (i nuovi telescopi inaugureranno l’astronomia della vita terrestre). L’Universo che “vediamo” con i nostri occhi è soltanto l’Universo della materia di cui siamo fatti noi. Osservare l’evoluzione dell’Universo in miliardi di anni significa perciò capire quale sarà il futuro dell’umanità, capire come e quando homo sapiens e i suoi discendenti saranno in grado di colonizzare tutta la galassia. Un libro che è anche l’eredità scientifica e culturale di Giovanni Bignami, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, il quale nell’ottobre 2016 ha proposto “Progetto Marte” il lavoro di Werner Von Braun, il padre del programma Apollo, curandone con rigore scientifico e in chiave divulgativa la traduzione. “Progetto Marte” fu scritto da Von Braun quando ancora si pensava che Marte potesse essere abitato. Una storia appassionante, basata su calcoli ed equazioni missilistiche scientificamente accurate, che Giovanni Bignami ha avuto il merito di riproporre con una chiave di lettura attualizzata.

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra.

Le aurore di Giove, spiega uno studio pubblicato su Nature, si comportano in modo diverso rispetto a quelle terrestri. Le emissioni aurorali da Giove sono molto più potenti di quelle della Terra, e si riteneva quindi che fossero generate da processi simili a quelli responsabili delle forti emissioni aurorali della Terra. Le nuove osservazioni effettuate dalla missione Juno della NASA suggeriscono però che non sia così. Le aurore terrestri, note anche come aurore boreali o australi, sono prodotte dall’interazione tra particelle cariche provenienti dal Sole e atmosfera terrestre, in particolare al momento del loro ingresso nell’atmosfera. Due sono i processi coinvolti: le aurore più intense sono generate dall’accelerazione degli elettroni, mentre quelle più deboli sono frutto della dispersione (scattering) degli elettroni magneticamente intrappolati. Il primo di questi processi è ritenuto il meccanismo responsabile delle emissioni aurorali di Giove, anche se le osservazioni iniziali della navicella spaziale Juno non avevano trovato alcun riscontro. Durante i successivi sorvoli, Juno ha rilevato elettroni accelerati, ma questo fenomeno non sembra produrre aurore intense, sostengono Barry Mauk e i colleghi che hanno redatto lo studio. Le loro osservazioni indicano invece che le aurore di Giove sono generate da processi simili a quelli responsabili delle aurore più deboli della Terra. Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

Nella gif animata, una ricostruzione completa di come le configurazioni aurorali settentrionali e meridionali sono apparse al Juno Ultraviolet Spectograph (UVS) quando Juno, nella sua grande orbita ellittica, si è avvicinato a Giove, è passato sopra il polo nord dirigendosi poi rapidamente verso l’emisfero meridionale per passare sopra il polo sud, e infine si è allontanato da Giove. Giove stesso è rappresentato come un modello digitale come potrebbe essere osservato nella luce visibile, e le configurazioni aurorali sono immagini statiche nella luce ultravioletta misurata dallo strumento UVS.

Un sistema binario formato da una pulsar e una stella di neutroni in orbita stretta l’una attorno all’altra è stato scoperto analizzando i dati raccolti, nell’ambito del programma High Time Resolution Universe, dal radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia. Si tratta di un sistema binario estremo, perfetto per mettere alla prova la Teoria della relatività generale di Einstein. Fra gli autori della scoperta, presentata al simposio IAU di Jodrell Bank (UK) dedicato al cinquantennale della scoperta della prima pulsar, anche Andrea Possenti e Marta Burgay dell’Inaf di Cagliari.

Un sistema binario formato da una pulsar e una stella di neutroni in orbita stretta l’una attorno all’altra è stato scoperto analizzando i dati raccolti, nell’ambito del programma High Time Resolution Universe, dal radiotelescopio da 64 metri di Parkes, in Australia. Si tratta di un sistema binario estremo, perfetto per mettere alla prova la Teoria della relatività generale di Einstein. Fra gli autori della scoperta, presentata al simposio IAU di Jodrell Bank (UK) dedicato al cinquantennale della scoperta della prima pulsar, anche Andrea Possenti e Marta Burgay dell’Inaf di Cagliari.

Il Sardinia Deep Space Antenna ha dato il via alle operazioni di “tracking” della sonda NASA-ESA-ASI Cassini giunta alla vigilia dell’ultimo atto della sua ventennale missione dedicata al sistema di Saturno. Il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia Spaziale Italiana costituisce una nuova configurazione sviluppata per l’impiego a supporto di missioni interplanetarie, equipaggiando in modo adeguato il Sardinia Radio Telescope (SRT) realizzato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, la Regione Sardegna e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e destinato allo studio dell’universo e dei suoi misteri. Il Sardinia Deep Space Antenna, a partire da gennaio 2018, diventerà ufficialmente operativo nell’ambito del Deep Space Network della NASA, ma fornirà servizi di comunicazione e navigazione anche per le sonde interplanetarie europee, specializzandosi in particolare per quelle marziane, in vista della Human Exploration del pianeta. Il Sardinia Deep Space Antenna nasce grazie ad accordi tra l’ASI e l’INAF e a uno specifico accordo ASI – NASA, che ne assicura l’impiego per una molteplicità di missioni interplanetarie in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory – (JPL). Il suo debutto è legato alla fase cruciale The Grand Finale della missione di Cassini nel sistema di Saturno, seguendo gli ultimi giorni del lungo viaggio della sonda prima del suo tuffo finale sul pianeta fissato per il 15 settembre 2017.

Il Sardinia Deep Space Antenna ha dato il via alle operazioni di “tracking” della sonda NASA-ESA-ASI Cassini giunta alla vigilia dell’ultimo atto della sua ventennale missione dedicata al sistema di Saturno. Il Sardinia Deep Space Antenna dell’Agenzia Spaziale Italiana costituisce una nuova configurazione sviluppata per l’impiego a supporto di missioni interplanetarie, equipaggiando in modo adeguato il Sardinia Radio Telescope (SRT) realizzato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, la Regione Sardegna e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e destinato allo studio dell’universo e dei suoi misteri. Il Sardinia Deep Space Antenna, a partire da gennaio 2018, diventerà ufficialmente operativo nell’ambito del Deep Space Network della NASA, ma fornirà servizi di comunicazione e navigazione anche per le sonde interplanetarie europee, specializzandosi in particolare per quelle marziane, in vista della Human Exploration del pianeta. Il Sardinia Deep Space Antenna nasce grazie ad accordi tra l’ASI e l’INAF e a uno specifico accordo ASI – NASA, che ne assicura l’impiego per una molteplicità di missioni interplanetarie in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory – (JPL). Il suo debutto è legato alla fase cruciale The Grand Finale della missione di Cassini nel sistema di Saturno, seguendo gli ultimi giorni del lungo viaggio della sonda prima del suo tuffo finale sul pianeta fissato per il 15 settembre 2017.

Il preannunciato transito ravvicinato dell’asteroide 3122 Florence, uno degli oggetti cosmici costantemente monitorati perché potenzialmente a rischio di impatto con la Terra, è avvenuto sotto gli occhi degli osservatori e dei tanti strumenti, puntati verso la costellazione dell’Acquario, che lo hanno inseguito, compresi i normali binocoli grazie alla distanza minima in termini astronomici. Florence, scoperto nel marzo del 1981 dal Siding Spring Observatory in Australia e così chiamato in onore di Florence Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne, è passato nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre a 7 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza di assoluta sicurezza (18 volte superiore a quella che ci separa dalla Luna), ma il suo diametro di 4,4 km lo ha reso l’oggetto più grande ad avvicinarsi al nostro pianeta da quando è iniziato il programma Nasa di controllo degli asteroidi Neo (Near-Earth Object), finendo catalogato tra quelli potenzialmente pericolosi. Il passaggio di Florence ha rappresentato l’occasione per studiarlo nei dettagli. La NASA ha osservato l’asteroide con il Goldstone Solar System Radar in California e dal radar situato a Puerto Rico, e dovrebbe avere ottenuto immagini della sua superficie con una risoluzione di 10 metri. Florence transiterà ancora più vicino al nostro pianeta, ma non prima del 2500.

Il preannunciato transito ravvicinato dell’asteroide 3122 Florence, uno degli oggetti cosmici costantemente monitorati perché potenzialmente a rischio di impatto con la Terra, è avvenuto sotto gli occhi degli osservatori e dei tanti strumenti, puntati verso la costellazione dell’Acquario, che lo hanno inseguito, compresi i normali binocoli grazie alla distanza minima in termini astronomici. Florence, scoperto nel marzo del 1981 dal Siding Spring Observatory in Australia e così chiamato in onore di Florence Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne, è passato nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre a 7 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza di assoluta sicurezza (18 volte superiore a quella che ci separa dalla Luna), ma il suo diametro di 4,4 km lo ha reso l’oggetto più grande ad avvicinarsi al nostro pianeta da quando è iniziato il programma Nasa di controllo degli asteroidi Neo (Near-Earth Object), finendo catalogato tra quelli potenzialmente pericolosi. Il passaggio di Florence ha rappresentato l’occasione per studiarlo nei dettagli. La NASA ha osservato l’asteroide con il Goldstone Solar System Radar in California e dal radar situato a Puerto Rico, e dovrebbe avere ottenuto immagini della sua superficie con una risoluzione di 10 metri. Florence transiterà ancora più vicino al nostro pianeta, ma non prima del 2500.

A tre mesi dalla improvvisa scomparsa dell’astrofisico Giovanni Bignami, in uscita il 30 agosto 2017 il suo libro postumo dal titolo “Le rivoluzioni dell’universo. Noi umani tra corpi celesti e spazi cosmici” edito da Giunti. Come sarà l’Universo tra 14 miliardi di anni? – si chiede Bignami, il quale raccoglie i frutti di una vita vissuta ai telescopi e con i satelliti di tutto il mondo e ci porta in viaggio tra corpi celesti e spazi infiniti fatti di materia oscura, di antimateria, nella vita aliena, tra i pianeti che chiamiamo “abitabili”. Tre grandi rivoluzioni stanno al centro di questo libro: la rivoluzione cosmologica (con cui decifrare le informazioni dei sassi che cadono dal cielo e dei raggi cosmici), la rivoluzione planetologica (per immaginare la possibile esistenza di un pianeta extrasolare) e la rivoluzione astrobiologica (i nuovi telescopi inaugureranno l’astronomia della vita terrestre). L’Universo che “vediamo” con i nostri occhi è soltanto l’Universo della materia di cui siamo fatti noi. Osservare l’evoluzione dell’Universo in miliardi di anni significa perciò capire quale sarà il futuro dell’umanità, capire come e quando homo sapiens e i suoi discendenti saranno in grado di colonizzare tutta la galassia. Un libro che è anche l’eredità scientifica e culturale di Giovanni Bignami, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, il quale nell’ottobre 2016 ha proposto “Progetto Marte” il lavoro di Werner Von Braun, il padre del programma Apollo, curandone con rigore scientifico e in chiave divulgativa la traduzione. “Progetto Marte” fu scritto da Von Braun quando ancora si pensava che Marte potesse essere abitato. Una storia appassionante, basata su calcoli ed equazioni missilistiche scientificamente accurate, che Giovanni Bignami ha avuto il merito di riproporre con una chiave di lettura attualizzata.

A tre mesi dalla improvvisa scomparsa dell’astrofisico Giovanni Bignami, in uscita il 30 agosto 2017 il suo libro postumo dal titolo “Le rivoluzioni dell’universo. Noi umani tra corpi celesti e spazi cosmici” edito da Giunti. Come sarà l’Universo tra 14 miliardi di anni? – si chiede Bignami, il quale raccoglie i frutti di una vita vissuta ai telescopi e con i satelliti di tutto il mondo e ci porta in viaggio tra corpi celesti e spazi infiniti fatti di materia oscura, di antimateria, nella vita aliena, tra i pianeti che chiamiamo “abitabili”. Tre grandi rivoluzioni stanno al centro di questo libro: la rivoluzione cosmologica (con cui decifrare le informazioni dei sassi che cadono dal cielo e dei raggi cosmici), la rivoluzione planetologica (per immaginare la possibile esistenza di un pianeta extrasolare) e la rivoluzione astrobiologica (i nuovi telescopi inaugureranno l’astronomia della vita terrestre). L’Universo che “vediamo” con i nostri occhi è soltanto l’Universo della materia di cui siamo fatti noi. Osservare l’evoluzione dell’Universo in miliardi di anni significa perciò capire quale sarà il futuro dell’umanità, capire come e quando homo sapiens e i suoi discendenti saranno in grado di colonizzare tutta la galassia. Un libro che è anche l’eredità scientifica e culturale di Giovanni Bignami, già presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, il quale nell’ottobre 2016 ha proposto “Progetto Marte” il lavoro di Werner Von Braun, il padre del programma Apollo, curandone con rigore scientifico e in chiave divulgativa la traduzione. “Progetto Marte” fu scritto da Von Braun quando ancora si pensava che Marte potesse essere abitato. Una storia appassionante, basata su calcoli ed equazioni missilistiche scientificamente accurate, che Giovanni Bignami ha avuto il merito di riproporre con una chiave di lettura attualizzata.