da Sorrentino | Ago 21, 2017 | Astronomia, Attualità, Eventi, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Il 21 agosto è il giorno dell’eclissi solare totale che attraverserà tutti gli Stati Uniti, dalla costa del Pacifico all’Atlantico: il picco massimo interesserà Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Nord e Sud Carolina. Il fenomeno astrale si manifesterà a nord-ovest, a Newport in Oregon, mentre l’ultima località toccata sarà Charleston, in Sud Carolina. Questa eclissi solare totale è la prima che avviene negli Stati Uniti dal 1970: un evento astronomico straordinario che coinvolge direttamente circa 12 milioni di americani che vivono nelle località coperte dal cono d’ombra. Il cono d’ombra attraverserà ad una velocità di oltre 2 mila km/h gli Stati Uniti da ovest verso est. I primi a poter osservare l’eclissi saranno gli abitanti dell’Oregon affacciati sul Pacifico, a partire dalle 10:17 ora locale (le 19:17 in Italia) Il cono d’ombra percorrerà in tutto 4.017 km in 14 Stati. L’eclissi impiegherà solo 1 ora e 33 minuti ad attraversare gli Stati Uniti: l’ombra attraverserà l’Oceano Atlantico quasi fino a raggiungere l’Africa per poi svanire circa 75 minuti dopo aver lasciato la East Coast. Nelle condizioni migliori, la Luna oscurerà completamente il disco del Sole per 2 minuti e 40 secondi: è più o meno quanto durerà la totalità per chi si troverà nell’area interessata. Più ci si sposta verso i margini del percorso, minore sarà la durata della totalità: chi verrà a trovarsi proprio ai margini osserverà la totalità solo per pochi secondi. L’eclissi maggiore avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi nei pressi di Makanda Township a sud di Carbondale, in Illinois.

Il 21 agosto è il giorno dell’eclissi solare totale che attraverserà tutti gli Stati Uniti, dalla costa del Pacifico all’Atlantico: il picco massimo interesserà Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Nord e Sud Carolina. Il fenomeno astrale si manifesterà a nord-ovest, a Newport in Oregon, mentre l’ultima località toccata sarà Charleston, in Sud Carolina. Questa eclissi solare totale è la prima che avviene negli Stati Uniti dal 1970: un evento astronomico straordinario che coinvolge direttamente circa 12 milioni di americani che vivono nelle località coperte dal cono d’ombra. Il cono d’ombra attraverserà ad una velocità di oltre 2 mila km/h gli Stati Uniti da ovest verso est. I primi a poter osservare l’eclissi saranno gli abitanti dell’Oregon affacciati sul Pacifico, a partire dalle 10:17 ora locale (le 19:17 in Italia) Il cono d’ombra percorrerà in tutto 4.017 km in 14 Stati. L’eclissi impiegherà solo 1 ora e 33 minuti ad attraversare gli Stati Uniti: l’ombra attraverserà l’Oceano Atlantico quasi fino a raggiungere l’Africa per poi svanire circa 75 minuti dopo aver lasciato la East Coast. Nelle condizioni migliori, la Luna oscurerà completamente il disco del Sole per 2 minuti e 40 secondi: è più o meno quanto durerà la totalità per chi si troverà nell’area interessata. Più ci si sposta verso i margini del percorso, minore sarà la durata della totalità: chi verrà a trovarsi proprio ai margini osserverà la totalità solo per pochi secondi. L’eclissi maggiore avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi nei pressi di Makanda Township a sud di Carbondale, in Illinois.

L’apice del fenomeno astronomico sarà alle 20:47 ora italiana. Un’eclissi totale di Sole è una rara occasione per studiare la corona solare e la cromosfera, ossia il sottile strato dell’atmosfera solare che ha uno spessore di appena 2mila chilometri. Sole, Luna e Terra risultano perfettamente allineati in quest’ordine; ciò è possibile solo quando la Luna, la cui orbita è inclinata di cinque gradi rispetto all’eclittica, interseca quest’ultima in un punto detto nodo. Quando il nodo si trova tra la Terra e il Sole, l’ombra della Luna passa in alcuni punti della superficie terrestre e si assiste a un’eclissi solare.

Il prossimo appuntamento con un eclissi solare totale sarà nel luglio 2019 e interesserà Argentina e Cile. Negli Stati Uniti bisognerà attendere l’8 aprile 2024 quando il cono d’ombra coprirà il sole su Messico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire, Canada e Maine. In Italia dovremo attendere fino al 12 agosto 2026, quando un’eclissi totale investirà l’Islanda e il nord della Spagna, e anche in tutta Italia ci sarà un oscuramento del Sole nelle ore precedenti il tramonto fino al 95%. Per poter osservare la prossima eclissi solare, quasi totale, dovremo aspettare il 2 Agosto 2027 quando il sole si oscurerà per il 98%.

L’eclissi solare totale può essere seguita sui canali web della NASA:

https://www.nasa.gov/eclipselive

NASA App for iOS — http://itunes.apple.com/app/nasa-app/id334325516?mt=8

NASA App for Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa

Social Media

Facebook Live — https://www.facebook.com/nasa

Twitter/Periscope — https://www.pscp.tv/nasa

Twitch TV — https://twitch.tv/nasa

Ustream — http://www.ustream.tv/nasahdtv

YouTube — https://www.youtube.com/watch?v=wwMDvPCGeE0

da Sorrentino | Ago 17, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Osservando con il Very Large Telescope dell’ESO sette “galassie medusa”, un team internazionale di astronomi guidato da Bianca Poggianti dell’Inaf di Padova ha scoperto un processo, fino a oggi sconosciuto, attraverso il quale i buchi neri supermassicci si nutrono e si attivano. Il meccanismo all’origine dei “tentacoli” di gas che danno il nome a queste galassie sarebbe, suggerisce lo studio, lo stesso che instrada il gas verso le regioni centrali delle galassie, alimentando i buchi neri annidati nel loro cuore e rendendoli così luminosi. I risultati sono pubblicati oggi su Nature. Gli astronomi hanno preso in esame 94 “galassie medusa”, ovvero galassie che – trainate dalla gravità verso il centro di grandi ammassi – si lasciano alle spalle lunghi tentacoli di gas ionizzato, assumendo così il tipico aspetto, appunto, d’una medusa. Fra queste hanno scelto le 7 dai tentacoli più lunghi: lunghi almeno quanto il diametro del disco stellare della galassia stessa. E le hanno osservate con lo spettrografo MUSE, montato sul Very Large Telescope dell’ESO, lo European Southern Observatory, a Paranal, in Cile. Ebbene, è emerso che 6 su 7 ospitano nel loro cuore un cosiddetto AGN, un nucleo galattico attivo: un buco nero supermassiccio che riluce nutrendosi del gas circostante.

Il risultato, pubblicato su Nature, è sorprendente. Di solito, le galassie che ospitano al loro interno un nucleo attivo sono, in media, meno di 1 su 10. Incontrarne 6 su 7 – dunque una percentuale molto elevata – proprio in questo campione di galassie medusa dai lunghi tentacoli è esattamente l’opposto di quel che ci si attenderebbe: lo stesso meccanismo che produce i tentacoli, quella sorta di vento contrario – detto ram pressure – caldo e denso, prodotto dal rapido avvicinamento al centro dell’ammasso di galassie, dovrebbe infatti sottrarre gas alla “galassia medusa”, togliendo così nutrimento al buco nero centrale e diminuendo di conseguenza l’attività dell’AGN. Ma ciò che si osserva è piuttosto il contrario: un incremento della sua attività.

«Questo collegamento fra l’azione esercitata dalla ram pressure e i nuclei attivi non era previsto dalle simulazioni e non è mai stato osservato prima», spiega la prima autrice dello studio, Bianca Poggianti, dirigente di ricerca all’Osservatorio astronomico dell’Inaf di Padova. «È come se parte del gas, invece d’essere sottratto alla galassia, finisse per raggiungerne il nucleo, contribuendo così a nutrire il buco nero centrale». Ciò che questo risultato evidenzia è dunque un meccanismo fino a oggi sconosciuto di alimentazione dei buchi neri supermassicci. Un meccanismo che potrebbe contribuire a dare risposta a un problema annoso: perché, fra i buchi neri supermassicci presenti nel cuore di quasi tutte le galassie, sono pochi quelli attivi, quelli in grado di accrescere attorno a sé materia e splendere luminosi?

«La nostra indagine, una volta completata, mostrerà quante e quali galassie, fra quelle ricche di gas che precipitano verso il centro degli ammassi, attraversano una fase di maggiore attività nei loro nuclei», conclude Poggianti. «Un enigma attorno al quale gli astrofisici si arrovellano da tempo è proprio quello di capire come le galassie si formino, e si trasformino, nel nostro universo in continua espansione ed evoluzione. Le “galassie medusa”, essendo galassie colte proprio all’apice d’un cambiamento drammatico, offrono un’opportunità unica per comprendere i processi d’evoluzione galattica».

da Sorrentino | Lug 19, 2017 | Astronomia, Eventi, Primo Piano, Recensioni

Un premio dedicato ad Angioletta Coradini, astrofisica e planetologa prematuramente scomparsa nel 2011, una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia, che ha dato l’impronta a missioni scientifiche di primo piano nell’esplorazione del Sistema Solare. Promosso dal SSERVI, Solar System Exploration Research Virtual Institute della NASA, il premio Mid-Career sarà assegnato annualmente ad uno scienziato che abbia conseguito grandi e duraturi risultati in campo astronomico e astrofisico. A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata propria Angioletta Coradini, insignita postuma al Forum della scienza dell’esplorazione al NASA Ames Research Center in California. A ritirare il premio l’astrofisico Marcello Coradini, il quale nel suo discorso di accettazione ha ricordato le tappe di vita e di scienziata della sorella, le cui strumentazioni scientifiche stanno viaggiando per l’intero sistema solare, a bordo sia di sonde NASA che ESA. Al nome di Angioletta Coradini è stato dedicato un asteroide, un “gate” sulla cometa 67/P (raggiunta dalla sonda Rosetta), una cratere sull’asteroide Vesta, mentre è in fase di accettazione la proposta di dedicargli un cratere su Plutone. Angioletta Coradini.ha ricevuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali l’EGU Cassini Gold Medal e il Distinguished Service Medal della NASA. La NASA ha creato il SSERVI nel 2013, ampliando l’ambito dell’ex NASA Lunar Science Institute, includendoe la ricerca scientifica di base e applicata sulla Luna, sugli asteroidi e sulle lune marziane Phobos e Deimos. La medaglia di Eugene Shoemaker Distinguished Scientist, il premio Michael J. Wargo, il premio Susan Mahan Niebur e, da ora, il premio Angioletta Coradini, sono il riconoscimento del valore eccezionale della scienza dell’esplorazione.

Un premio dedicato ad Angioletta Coradini, astrofisica e planetologa prematuramente scomparsa nel 2011, una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia, che ha dato l’impronta a missioni scientifiche di primo piano nell’esplorazione del Sistema Solare. Promosso dal SSERVI, Solar System Exploration Research Virtual Institute della NASA, il premio Mid-Career sarà assegnato annualmente ad uno scienziato che abbia conseguito grandi e duraturi risultati in campo astronomico e astrofisico. A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata propria Angioletta Coradini, insignita postuma al Forum della scienza dell’esplorazione al NASA Ames Research Center in California. A ritirare il premio l’astrofisico Marcello Coradini, il quale nel suo discorso di accettazione ha ricordato le tappe di vita e di scienziata della sorella, le cui strumentazioni scientifiche stanno viaggiando per l’intero sistema solare, a bordo sia di sonde NASA che ESA. Al nome di Angioletta Coradini è stato dedicato un asteroide, un “gate” sulla cometa 67/P (raggiunta dalla sonda Rosetta), una cratere sull’asteroide Vesta, mentre è in fase di accettazione la proposta di dedicargli un cratere su Plutone. Angioletta Coradini.ha ricevuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali l’EGU Cassini Gold Medal e il Distinguished Service Medal della NASA. La NASA ha creato il SSERVI nel 2013, ampliando l’ambito dell’ex NASA Lunar Science Institute, includendoe la ricerca scientifica di base e applicata sulla Luna, sugli asteroidi e sulle lune marziane Phobos e Deimos. La medaglia di Eugene Shoemaker Distinguished Scientist, il premio Michael J. Wargo, il premio Susan Mahan Niebur e, da ora, il premio Angioletta Coradini, sono il riconoscimento del valore eccezionale della scienza dell’esplorazione.

da Sorrentino | Lug 10, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Il 10 luglio 2017 la sonda Juno della NASA, lanciata il 5 agosto 2011 da Cape Canaveral e giunta nell’orbita di Giove il 4 luglio 2016, ha effettuato il sesto flyby di Giove che ha permesso di sorvolare la grande Macchia Rossa a una quota di 3.500 chilometri dalla superficie. Gli otto strumenti scientifici di bordo hanno registrato i dati e acquisito immagini ad alta risoluzione che permetteranno lo studio approfondito della grande tempesta anticiclonica in corso da tre secoli sul pianeta gigante. Due gli strumenti italiani protagonisti della missione Juno. Vero gioiello tecnologico è Jiram (Jovian InfraRed Auroral Mapper), spettrometro ad immagine infrarosso che ha lo scopo di osservare da vicino il pianeta e ha già rivelato le caratteristiche delle spettacolari aurore polari del pianeta. L’altro contributo italiano è denominatyo KaT (Ka-Band Translator) e ha lo scopo di determinare la struttura interna del pianeta attraverso la misura del suo campo di gravità. Si tratta di apparecchiature sviluppate dall’Agenzia spaziale italiana e realizzate, rispettivamente, da Leonardo-Finmeccanica nello stabilimento di Campi Bisenzio in Toscana (con il supporto e la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (Iaps) dell’Istituto nazionale di astrofisica, e da Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Leonardo e l’azienda francese Thales, con il supporto del team scientifico della Università di Roma La Sapienza.

Il 10 luglio 2017 la sonda Juno della NASA, lanciata il 5 agosto 2011 da Cape Canaveral e giunta nell’orbita di Giove il 4 luglio 2016, ha effettuato il sesto flyby di Giove che ha permesso di sorvolare la grande Macchia Rossa a una quota di 3.500 chilometri dalla superficie. Gli otto strumenti scientifici di bordo hanno registrato i dati e acquisito immagini ad alta risoluzione che permetteranno lo studio approfondito della grande tempesta anticiclonica in corso da tre secoli sul pianeta gigante. Due gli strumenti italiani protagonisti della missione Juno. Vero gioiello tecnologico è Jiram (Jovian InfraRed Auroral Mapper), spettrometro ad immagine infrarosso che ha lo scopo di osservare da vicino il pianeta e ha già rivelato le caratteristiche delle spettacolari aurore polari del pianeta. L’altro contributo italiano è denominatyo KaT (Ka-Band Translator) e ha lo scopo di determinare la struttura interna del pianeta attraverso la misura del suo campo di gravità. Si tratta di apparecchiature sviluppate dall’Agenzia spaziale italiana e realizzate, rispettivamente, da Leonardo-Finmeccanica nello stabilimento di Campi Bisenzio in Toscana (con il supporto e la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (Iaps) dell’Istituto nazionale di astrofisica, e da Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Leonardo e l’azienda francese Thales, con il supporto del team scientifico della Università di Roma La Sapienza.

A supporto della missione JUNO, sono stati rilasciati dati e immagini ad alta risoluzione dall’Osservatorio Gemini e dal grande telescopio giapponese Subaru. Le osservazioni di Gemini stanno fornendo ulteriori dati e immagini tridimensionali dell’atmosfera di Giove. In particolare, sono state impiegate tecnologie ad ottica adattiva per eliminare le distorsioni causate da turbolenze nell’atmosfera terrestre e filtri con lunghezza d’onda più lunga in grado di tracciare i flussi verticali dei vortici, che non possono essere misurati in nessun altro modo. A completare le osservazioni, poi, è intervenuto Subaru, che ha fornito immagini simultanee nel medio infrarosso con lo strumento COMICS – misurando l’emissione del calore del pianeta in una regione spettrale non coperta dalla strumentazione JUNO. Le misurazioni forniscono dati sulla composizione e sulla struttura delle nubi e le immagini rilasciate mostrano una regione molto turbolenta a nord-ovest della Grande Macchia Rossa.

da Sorrentino | Lug 6, 2017 | Astronomia, Primo Piano

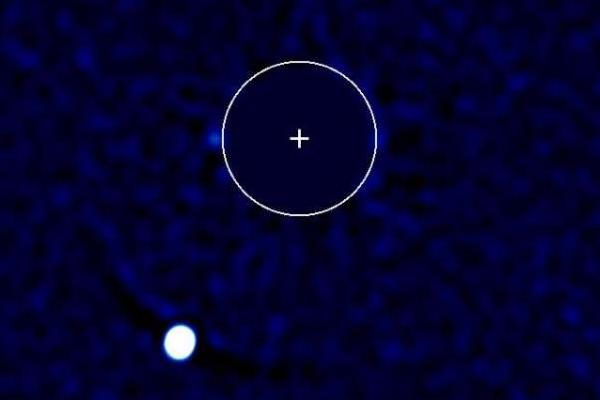

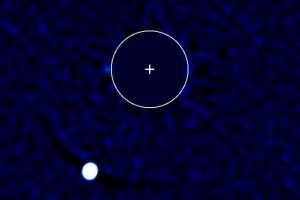

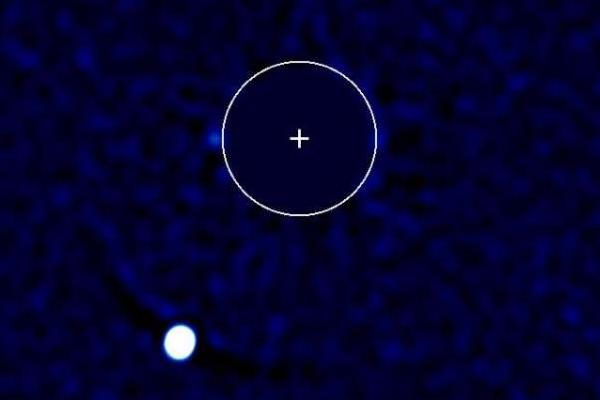

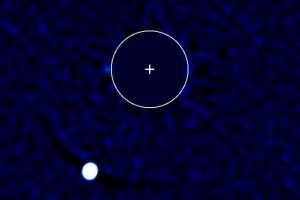

SPHERE, lo strumento montato al Very Large Telescope dell’ESO in grado di raccogliere immagini dirette di esopianeti, ha scoperto e immortalato il suo primo pianeta extrasolare. Distante da noi 385 anni luce e uno dei pochissimi finora ad essere stato osservato e studiato direttamente, HIP65426b è un pianeta con una massa compresa tra 6 e 12 volte quella di Giove, molto caldo e con un’atmosfera nella quale è presente anche acqua. Il primo pianeta extrasolare scoperto da un team internazionale di ricercatori, tra cui alcuni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), grazie allo strumento SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research) installato al Very Large Telescope dell’ESO sulle Ande cilene, è stato denominato HIP65426b. Si trova all’interno del gruppo di stelle conosciuto come Associazione Scorpius- Centaurus e orbita attorno alla stella HIP65426 a una distanza di 14 miliardi di chilometri, ovvero circa tre volte la distanza di Nettuno dal Sole. La sua temperatura oscilla tra i 1.000 e i 1.400 gradi Celsius. L’analisi della sua debolissima luce, riflessa dalla stella madre, indica la presenza di acqua e di nubi nella sua atmosfera. A differenza di altri pianeti osservati sempre direttamente e con età simili, la stella attorno alla quale ruota il pianeta, massiccia due volte il Sole, non sembra circondata da un disco significativo di detriti. Se si aggiunge il fatto che la stella ruota attorno al proprio asse molto velocemente, il sistema HIP65426 mostra caratteristiche inedite. Gli astronomi stanno cercando di capire se il pianeta si sia formato da un disco di polveri e detriti che è poi scomparso perché spazzato via da altri pianeti del sistema, o se si sia invece formato come un sistema binario estremo da una nube molecolare, così come accade normalmente. Pianeti analoghi ai giganti del nostro Sistema solare, come HIP65246b, non possono essere rilevati con metodi indiretti, molto fruttuosi in altri casi, proprio a causa della grande distanza che li separa dalla stella madre. Ma, per fortuna, questi possono essere studiati con la tecnica del direct imaging ad alto contrasto, proprio quella che utilizza SPHERE. Lo strumento è stato progettato per sopprimere in modo ottimale la luce abbagliante della stella senza rimuovere però il debole segnale proveniente da eventuali pianeti presenti attorno a essa; tutto questo con tecniche mirate a ottenere un elevato contrasto e alta risoluzione angolare delle immagini. Per compensare gli effetti dell’atmosfera terrestre, inoltre, lo strumento è equipaggiato con un sistema di ottiche adattive che permette l’acquisizione d’immagini ad altissima qualità. SPHERE è così in grado di immortalare deboli pianeti orbitanti vicini alla stella madre e perfino di caratterizzarne le proprietà fisiche e spettrali. “E, infatti, è stato proprio lo strumento IFS (Integrated Field Spectrograph), sviluppato da INAF, in particolare dall’Osservatorio Astronomico di Padova, che ci ha restituito uno spettro completo dell’oggetto, grazie al quale abbiamo ottenuto informazioni molto più complete sui parametri fisici dell’oggetto celeste, permettendoci di capire che stavamo effettivamente osservando un pianeta” dice Silvano Desidera dell’INAF di Padova, coautore dell’articolo che descrive la scoperta, accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy&Astrophysics. “Nonostante le diverse migliaia di esopianeti scoperti negli ultimi vent’anni, non abbiamo ancora ben compreso come si formino, evolvano e interagiscano con l’ambiente circostante i cosiddetti pianeti gioviani, cioè quelli giganti. Conoscere tali meccanismi è importante perché i gioviani, rappresentando la maggior parte della massa nei sistemi planetari ai quali appartengono, ne condizionano l’architettura giocando un ruolo fondamentale anche nella dinamica dei loro più piccoli ‘fratelli’ rocciosi quali terre e super-terre” aggiunge l’astronomo. Il consorzio SPHERE è composto da 12 istituti europei coinvolti nella progettazione e nella costruzione dello strumento per il Very Large Telescope di ESO: Institut de Planétologie et d’Astrophysique di Grenoble; Max-Planck-Institut für Astronomie di Heidelberg; Laboratoire d’Astrophysique di Marseille; Laboratoire d’Etudes Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique de l’Observatoire de Paris; Laboratoire Lagrange di Nice; ONERA; Observatoire de Genève; INAF-Osservatorio Astronomico di Padova; Institute for Astronomy, ETH Zurich; Astronomical Institute of the University of Amsterdam; Netherlands Research School for Astronomy (NOVA-ASTRON) ed ESO. L’immagine in evidenza, presa nella banda del vicino infrarosso, mostra l’esopianeta (in basso a sinistra) in orbita attorno alla stella HIP65426 (la cui posizione è indicata dalla croce) nell’associazione Scorpius-Centaurus. La luce della stella centrale è bloccata da un coronografo. (Crediti: ESO/SPHERE Consortium/G. Chauvin et al)

“E, infatti, è stato proprio lo strumento IFS (Integrated Field Spectrograph), sviluppato da INAF, in particolare dall’Osservatorio Astronomico di Padova, che ci ha restituito uno spettro completo dell’oggetto, grazie al quale abbiamo ottenuto informazioni molto più complete sui parametri fisici dell’oggetto celeste, permettendoci di capire che stavamo effettivamente osservando un pianeta” dice Silvano Desidera dell’INAF di Padova, coautore dell’articolo che descrive la scoperta, accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy&Astrophysics. “Nonostante le diverse migliaia di esopianeti scoperti negli ultimi vent’anni, non abbiamo ancora ben compreso come si formino, evolvano e interagiscano con l’ambiente circostante i cosiddetti pianeti gioviani, cioè quelli giganti. Conoscere tali meccanismi è importante perché i gioviani, rappresentando la maggior parte della massa nei sistemi planetari ai quali appartengono, ne condizionano l’architettura giocando un ruolo fondamentale anche nella dinamica dei loro più piccoli ‘fratelli’ rocciosi quali terre e super-terre” aggiunge l’astronomo. Il consorzio SPHERE è composto da 12 istituti europei coinvolti nella progettazione e nella costruzione dello strumento per il Very Large Telescope di ESO: Institut de Planétologie et d’Astrophysique di Grenoble; Max-Planck-Institut für Astronomie di Heidelberg; Laboratoire d’Astrophysique di Marseille; Laboratoire d’Etudes Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique de l’Observatoire de Paris; Laboratoire Lagrange di Nice; ONERA; Observatoire de Genève; INAF-Osservatorio Astronomico di Padova; Institute for Astronomy, ETH Zurich; Astronomical Institute of the University of Amsterdam; Netherlands Research School for Astronomy (NOVA-ASTRON) ed ESO. L’immagine in evidenza, presa nella banda del vicino infrarosso, mostra l’esopianeta (in basso a sinistra) in orbita attorno alla stella HIP65426 (la cui posizione è indicata dalla croce) nell’associazione Scorpius-Centaurus. La luce della stella centrale è bloccata da un coronografo. (Crediti: ESO/SPHERE Consortium/G. Chauvin et al)

da Sorrentino | Giu 28, 2017 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Un mini-asteroide ha prodotto la luminosa meteora avvistata il 30 maggio scorso sopra i cieli italiani. Gli scienziati della collaborazione Prisma, promossa e coordinata dall’Inaf, hanno stimato la zona di caduta di eventuali meteoriti nel territorio compreso fra Padova e Venezia. L’evento risale alla notte del 30 maggio scorso, alle 23:09 ora italiana, quando una straordinaria meteora luminosa ha solcato i nostri cieli del Nord-Est, viaggiando da sud verso nord. Numerosi gli avvistamenti di testimoni oculari, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Un filmato esclusivo è stato ripreso da una delle videocamere a tutto cielo (all-sky) attive 24 ore su 24 della rete Prisma. Gli studi sull’origine, composizione e traiettoria della meteora e le ricerche di eventuali frammenti del bolide sono iniziati subito dopo l’avvistamento da parte della stessa collaborazione Prisma, promossa e coordinata dall’Istituto nazionale di astrofisica, e nata alla fine dell’anno scorso proprio per lo studio e il monitoraggio di eventi del genere. «È stato un lavoro lungo e complesso, che arriva proprio a ridosso del 30 giugno, giorno dichiarato dall’ONU Asteroid Day» dice Daniele Gardiol, dell’Inaf di Torino, coordinatore nazionale del progetto Prisma. «L’analisi dei dati durante i 7 secondi in cui la meteora è stata visibile ha infatti permesso di definire un dettagliato modello matematico della fase di volo che tiene conto dell’influenza dei venti nella parte terminale “buia” e la zona di possibile caduta di frammenti meteoritici. I risultati dei calcoli indicano che prima del suo ingresso in atmosfera alla formidabile velocità di 54.000 km/h il meteoroide aveva una massa fra i 50 e i 200 kg, con una dimensione dell’ordine di 30-60 cm. Fortunatamente le riprese delle camere Prisma, integrate dal contributo fondamentale dato dalle osservazioni delle camere della rete Imtn (Italian Meteor and Tle Network), hanno permesso di concludere che l’oggetto si è in gran parte “sbriciolato” nelle fasi iniziali dell’impatto con l’atmosfera, ad una quota di circa 40 km, provocando molto probabilmente uno “sciame” di piccole meteoriti delle dimensioni di una pallina da golf e del peso di parecchie decine di grammi». I calcoli fanno ritenere che alcuni di questi frammenti siano caduti intatti a terra in una zona compresa fra i paesi di Piove di Sacco (PD) e Bojon, nel comune di Campolongo Maggiore (VE), dove potrebbe essere caduto il residuo principale del corpo cosmico, come indicato nella mappa qui sotto.

Un mini-asteroide ha prodotto la luminosa meteora avvistata il 30 maggio scorso sopra i cieli italiani. Gli scienziati della collaborazione Prisma, promossa e coordinata dall’Inaf, hanno stimato la zona di caduta di eventuali meteoriti nel territorio compreso fra Padova e Venezia. L’evento risale alla notte del 30 maggio scorso, alle 23:09 ora italiana, quando una straordinaria meteora luminosa ha solcato i nostri cieli del Nord-Est, viaggiando da sud verso nord. Numerosi gli avvistamenti di testimoni oculari, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Un filmato esclusivo è stato ripreso da una delle videocamere a tutto cielo (all-sky) attive 24 ore su 24 della rete Prisma. Gli studi sull’origine, composizione e traiettoria della meteora e le ricerche di eventuali frammenti del bolide sono iniziati subito dopo l’avvistamento da parte della stessa collaborazione Prisma, promossa e coordinata dall’Istituto nazionale di astrofisica, e nata alla fine dell’anno scorso proprio per lo studio e il monitoraggio di eventi del genere. «È stato un lavoro lungo e complesso, che arriva proprio a ridosso del 30 giugno, giorno dichiarato dall’ONU Asteroid Day» dice Daniele Gardiol, dell’Inaf di Torino, coordinatore nazionale del progetto Prisma. «L’analisi dei dati durante i 7 secondi in cui la meteora è stata visibile ha infatti permesso di definire un dettagliato modello matematico della fase di volo che tiene conto dell’influenza dei venti nella parte terminale “buia” e la zona di possibile caduta di frammenti meteoritici. I risultati dei calcoli indicano che prima del suo ingresso in atmosfera alla formidabile velocità di 54.000 km/h il meteoroide aveva una massa fra i 50 e i 200 kg, con una dimensione dell’ordine di 30-60 cm. Fortunatamente le riprese delle camere Prisma, integrate dal contributo fondamentale dato dalle osservazioni delle camere della rete Imtn (Italian Meteor and Tle Network), hanno permesso di concludere che l’oggetto si è in gran parte “sbriciolato” nelle fasi iniziali dell’impatto con l’atmosfera, ad una quota di circa 40 km, provocando molto probabilmente uno “sciame” di piccole meteoriti delle dimensioni di una pallina da golf e del peso di parecchie decine di grammi». I calcoli fanno ritenere che alcuni di questi frammenti siano caduti intatti a terra in una zona compresa fra i paesi di Piove di Sacco (PD) e Bojon, nel comune di Campolongo Maggiore (VE), dove potrebbe essere caduto il residuo principale del corpo cosmico, come indicato nella mappa qui sotto.

L’aspetto esteriore di queste meteoriti è quello di un sasso ricoperto da una crosta sottile e lucida, molto scura, come se fosse “bruciato”; la forma è generalmente squadrata ma con gli spigoli arrotondati. Il colore interno del “sasso”, visibile dove la crosta è rotta o mancante, è in genere di colore grigio chiaro. Soppesandolo, dà quasi sempre la sensazione di essere più pesante di un sasso terrestre delle medesime dimensioni.

«Dati l’estremo valore scientifico e l’importanza di un possibile ritrovamento in tempi brevi di queste meteoriti – prima che vengano contaminate dall’ambiente terrestre – invitiamo la popolazione delle zone interessate a segnalarci eventuali sassi (o ritrovamenti di altra natura) sospetti che venissero rintracciati sul terreno» aggiunge Gardiol. «Poiché molta della superficie della possibile zona di caduta è interessata da varie coltivazioni, chiediamo ai proprietari di ispezionare i campi subito dopo il raccolto e prima della successiva aratura. Se dopo il raccolto non avete il tempo per ispezionare il campo, vi preghiamo di contattarci e saremo ben lieti di farlo per voi. Le meteoriti sono oggetti molto rari, di grandissimo valore scientifico e dobbiamo fare il massimo per tentare di recuperarle. Le segnalazioni possono essere inviate all’attenzione del team scientifico dell’Inaf-Prisma all’indirizzo e-mail prisma_po@inaf.it».

Il 21 agosto è il giorno dell’eclissi solare totale che attraverserà tutti gli Stati Uniti, dalla costa del Pacifico all’Atlantico: il picco massimo interesserà Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Nord e Sud Carolina. Il fenomeno astrale si manifesterà a nord-ovest, a Newport in Oregon, mentre l’ultima località toccata sarà Charleston, in Sud Carolina. Questa eclissi solare totale è la prima che avviene negli Stati Uniti dal 1970: un evento astronomico straordinario che coinvolge direttamente circa 12 milioni di americani che vivono nelle località coperte dal cono d’ombra. Il cono d’ombra attraverserà ad una velocità di oltre 2 mila km/h gli Stati Uniti da ovest verso est. I primi a poter osservare l’eclissi saranno gli abitanti dell’Oregon affacciati sul Pacifico, a partire dalle 10:17 ora locale (le 19:17 in Italia) Il cono d’ombra percorrerà in tutto 4.017 km in 14 Stati. L’eclissi impiegherà solo 1 ora e 33 minuti ad attraversare gli Stati Uniti: l’ombra attraverserà l’Oceano Atlantico quasi fino a raggiungere l’Africa per poi svanire circa 75 minuti dopo aver lasciato la East Coast. Nelle condizioni migliori, la Luna oscurerà completamente il disco del Sole per 2 minuti e 40 secondi: è più o meno quanto durerà la totalità per chi si troverà nell’area interessata. Più ci si sposta verso i margini del percorso, minore sarà la durata della totalità: chi verrà a trovarsi proprio ai margini osserverà la totalità solo per pochi secondi. L’eclissi maggiore avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi nei pressi di Makanda Township a sud di Carbondale, in Illinois.

Il 21 agosto è il giorno dell’eclissi solare totale che attraverserà tutti gli Stati Uniti, dalla costa del Pacifico all’Atlantico: il picco massimo interesserà Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Nord e Sud Carolina. Il fenomeno astrale si manifesterà a nord-ovest, a Newport in Oregon, mentre l’ultima località toccata sarà Charleston, in Sud Carolina. Questa eclissi solare totale è la prima che avviene negli Stati Uniti dal 1970: un evento astronomico straordinario che coinvolge direttamente circa 12 milioni di americani che vivono nelle località coperte dal cono d’ombra. Il cono d’ombra attraverserà ad una velocità di oltre 2 mila km/h gli Stati Uniti da ovest verso est. I primi a poter osservare l’eclissi saranno gli abitanti dell’Oregon affacciati sul Pacifico, a partire dalle 10:17 ora locale (le 19:17 in Italia) Il cono d’ombra percorrerà in tutto 4.017 km in 14 Stati. L’eclissi impiegherà solo 1 ora e 33 minuti ad attraversare gli Stati Uniti: l’ombra attraverserà l’Oceano Atlantico quasi fino a raggiungere l’Africa per poi svanire circa 75 minuti dopo aver lasciato la East Coast. Nelle condizioni migliori, la Luna oscurerà completamente il disco del Sole per 2 minuti e 40 secondi: è più o meno quanto durerà la totalità per chi si troverà nell’area interessata. Più ci si sposta verso i margini del percorso, minore sarà la durata della totalità: chi verrà a trovarsi proprio ai margini osserverà la totalità solo per pochi secondi. L’eclissi maggiore avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi nei pressi di Makanda Township a sud di Carbondale, in Illinois.

Un premio dedicato ad Angioletta Coradini, astrofisica e planetologa prematuramente scomparsa nel 2011, una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia, che ha dato l’impronta a missioni scientifiche di primo piano nell’esplorazione del Sistema Solare. Promosso dal SSERVI, Solar System Exploration Research Virtual Institute della NASA, il premio Mid-Career sarà assegnato annualmente ad uno scienziato che abbia conseguito grandi e duraturi risultati in campo astronomico e astrofisico. A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata propria Angioletta Coradini, insignita postuma al Forum della scienza dell’esplorazione al NASA Ames Research Center in California. A ritirare il premio l’astrofisico Marcello Coradini, il quale nel suo discorso di accettazione ha ricordato le tappe di vita e di scienziata della sorella, le cui strumentazioni scientifiche stanno viaggiando per l’intero sistema solare, a bordo sia di sonde NASA che ESA. Al nome di Angioletta Coradini è stato dedicato un asteroide, un “gate” sulla cometa 67/P (raggiunta dalla sonda Rosetta), una cratere sull’asteroide Vesta, mentre è in fase di accettazione la proposta di dedicargli un cratere su Plutone. Angioletta Coradini.ha ricevuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali l’EGU Cassini Gold Medal e il Distinguished Service Medal della NASA. La NASA ha creato il SSERVI nel 2013, ampliando l’ambito dell’ex NASA Lunar Science Institute, includendoe la ricerca scientifica di base e applicata sulla Luna, sugli asteroidi e sulle lune marziane Phobos e Deimos. La medaglia di Eugene Shoemaker Distinguished Scientist, il premio Michael J. Wargo, il premio Susan Mahan Niebur e, da ora, il premio Angioletta Coradini, sono il riconoscimento del valore eccezionale della scienza dell’esplorazione.

Un premio dedicato ad Angioletta Coradini, astrofisica e planetologa prematuramente scomparsa nel 2011, una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia, che ha dato l’impronta a missioni scientifiche di primo piano nell’esplorazione del Sistema Solare. Promosso dal SSERVI, Solar System Exploration Research Virtual Institute della NASA, il premio Mid-Career sarà assegnato annualmente ad uno scienziato che abbia conseguito grandi e duraturi risultati in campo astronomico e astrofisico. A ricevere il prestigioso riconoscimento è stata propria Angioletta Coradini, insignita postuma al Forum della scienza dell’esplorazione al NASA Ames Research Center in California. A ritirare il premio l’astrofisico Marcello Coradini, il quale nel suo discorso di accettazione ha ricordato le tappe di vita e di scienziata della sorella, le cui strumentazioni scientifiche stanno viaggiando per l’intero sistema solare, a bordo sia di sonde NASA che ESA. Al nome di Angioletta Coradini è stato dedicato un asteroide, un “gate” sulla cometa 67/P (raggiunta dalla sonda Rosetta), una cratere sull’asteroide Vesta, mentre è in fase di accettazione la proposta di dedicargli un cratere su Plutone. Angioletta Coradini.ha ricevuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali l’EGU Cassini Gold Medal e il Distinguished Service Medal della NASA. La NASA ha creato il SSERVI nel 2013, ampliando l’ambito dell’ex NASA Lunar Science Institute, includendoe la ricerca scientifica di base e applicata sulla Luna, sugli asteroidi e sulle lune marziane Phobos e Deimos. La medaglia di Eugene Shoemaker Distinguished Scientist, il premio Michael J. Wargo, il premio Susan Mahan Niebur e, da ora, il premio Angioletta Coradini, sono il riconoscimento del valore eccezionale della scienza dell’esplorazione.

Il 10 luglio 2017 la sonda Juno della NASA, lanciata il 5 agosto 2011 da Cape Canaveral e giunta nell’orbita di Giove il 4 luglio 2016, ha effettuato il sesto flyby di Giove che ha permesso di sorvolare la grande Macchia Rossa a una quota di 3.500 chilometri dalla superficie. Gli otto strumenti scientifici di bordo hanno registrato i dati e acquisito immagini ad alta risoluzione che permetteranno lo studio approfondito della grande tempesta anticiclonica in corso da tre secoli sul pianeta gigante.

Il 10 luglio 2017 la sonda Juno della NASA, lanciata il 5 agosto 2011 da Cape Canaveral e giunta nell’orbita di Giove il 4 luglio 2016, ha effettuato il sesto flyby di Giove che ha permesso di sorvolare la grande Macchia Rossa a una quota di 3.500 chilometri dalla superficie. Gli otto strumenti scientifici di bordo hanno registrato i dati e acquisito immagini ad alta risoluzione che permetteranno lo studio approfondito della grande tempesta anticiclonica in corso da tre secoli sul pianeta gigante.

“E, infatti, è stato proprio lo strumento IFS (Integrated Field Spectrograph), sviluppato da INAF, in particolare dall’Osservatorio Astronomico di Padova, che ci ha restituito uno spettro completo dell’oggetto, grazie al quale abbiamo ottenuto informazioni molto più complete sui parametri fisici dell’oggetto celeste, permettendoci di capire che stavamo effettivamente osservando un pianeta” dice Silvano Desidera dell’INAF di Padova, coautore dell’articolo che descrive la scoperta, accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy&Astrophysics. “Nonostante le diverse migliaia di esopianeti scoperti negli ultimi vent’anni, non abbiamo ancora ben compreso come si formino, evolvano e interagiscano con l’ambiente circostante i cosiddetti pianeti gioviani, cioè quelli giganti. Conoscere tali meccanismi è importante perché i gioviani, rappresentando la maggior parte della massa nei sistemi planetari ai quali appartengono, ne condizionano l’architettura giocando un ruolo fondamentale anche nella dinamica dei loro più piccoli ‘fratelli’ rocciosi quali terre e super-terre” aggiunge l’astronomo. Il consorzio SPHERE è composto da 12 istituti europei coinvolti nella progettazione e nella costruzione dello strumento per il Very Large Telescope di ESO: Institut de Planétologie et d’Astrophysique di Grenoble; Max-Planck-Institut für Astronomie di Heidelberg; Laboratoire d’Astrophysique di Marseille; Laboratoire d’Etudes Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique de l’Observatoire de Paris; Laboratoire Lagrange di Nice; ONERA; Observatoire de Genève; INAF-Osservatorio Astronomico di Padova; Institute for Astronomy, ETH Zurich; Astronomical Institute of the University of Amsterdam; Netherlands Research School for Astronomy (NOVA-ASTRON) ed ESO. L’immagine in evidenza, presa nella banda del vicino infrarosso, mostra l’esopianeta (in basso a sinistra) in orbita attorno alla stella HIP65426 (la cui posizione è indicata dalla croce) nell’associazione Scorpius-Centaurus. La luce della stella centrale è bloccata da un coronografo. (Crediti: ESO/SPHERE Consortium/G. Chauvin et al)

“E, infatti, è stato proprio lo strumento IFS (Integrated Field Spectrograph), sviluppato da INAF, in particolare dall’Osservatorio Astronomico di Padova, che ci ha restituito uno spettro completo dell’oggetto, grazie al quale abbiamo ottenuto informazioni molto più complete sui parametri fisici dell’oggetto celeste, permettendoci di capire che stavamo effettivamente osservando un pianeta” dice Silvano Desidera dell’INAF di Padova, coautore dell’articolo che descrive la scoperta, accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy&Astrophysics. “Nonostante le diverse migliaia di esopianeti scoperti negli ultimi vent’anni, non abbiamo ancora ben compreso come si formino, evolvano e interagiscano con l’ambiente circostante i cosiddetti pianeti gioviani, cioè quelli giganti. Conoscere tali meccanismi è importante perché i gioviani, rappresentando la maggior parte della massa nei sistemi planetari ai quali appartengono, ne condizionano l’architettura giocando un ruolo fondamentale anche nella dinamica dei loro più piccoli ‘fratelli’ rocciosi quali terre e super-terre” aggiunge l’astronomo. Il consorzio SPHERE è composto da 12 istituti europei coinvolti nella progettazione e nella costruzione dello strumento per il Very Large Telescope di ESO: Institut de Planétologie et d’Astrophysique di Grenoble; Max-Planck-Institut für Astronomie di Heidelberg; Laboratoire d’Astrophysique di Marseille; Laboratoire d’Etudes Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique de l’Observatoire de Paris; Laboratoire Lagrange di Nice; ONERA; Observatoire de Genève; INAF-Osservatorio Astronomico di Padova; Institute for Astronomy, ETH Zurich; Astronomical Institute of the University of Amsterdam; Netherlands Research School for Astronomy (NOVA-ASTRON) ed ESO. L’immagine in evidenza, presa nella banda del vicino infrarosso, mostra l’esopianeta (in basso a sinistra) in orbita attorno alla stella HIP65426 (la cui posizione è indicata dalla croce) nell’associazione Scorpius-Centaurus. La luce della stella centrale è bloccata da un coronografo. (Crediti: ESO/SPHERE Consortium/G. Chauvin et al)

Un mini-asteroide ha prodotto la luminosa meteora avvistata il 30 maggio scorso sopra i cieli italiani. Gli scienziati della collaborazione Prisma, promossa e coordinata dall’Inaf, hanno stimato la zona di caduta di eventuali meteoriti nel territorio compreso fra Padova e Venezia. L’evento risale alla notte del 30 maggio scorso, alle 23:09 ora italiana, quando una straordinaria meteora luminosa ha solcato i nostri cieli del Nord-Est, viaggiando da sud verso nord. Numerosi gli avvistamenti di testimoni oculari, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Un filmato esclusivo è stato ripreso da una delle videocamere a tutto cielo (all-sky) attive 24 ore su 24 della rete Prisma. Gli studi sull’origine, composizione e traiettoria della meteora e le ricerche di eventuali frammenti del bolide sono iniziati subito dopo l’avvistamento da parte della stessa collaborazione Prisma, promossa e coordinata dall’Istituto nazionale di astrofisica, e nata alla fine dell’anno scorso proprio per lo studio e il monitoraggio di eventi del genere. «È stato un lavoro lungo e complesso, che arriva proprio a ridosso del 30 giugno, giorno dichiarato dall’ONU Asteroid Day» dice Daniele Gardiol, dell’Inaf di Torino, coordinatore nazionale del progetto Prisma. «L’analisi dei dati durante i 7 secondi in cui la meteora è stata visibile ha infatti permesso di definire un dettagliato modello matematico della fase di volo che tiene conto dell’influenza dei venti nella parte terminale “buia” e la zona di possibile caduta di frammenti meteoritici. I risultati dei calcoli indicano che prima del suo ingresso in atmosfera alla formidabile velocità di 54.000 km/h il meteoroide aveva una massa fra i 50 e i 200 kg, con una dimensione dell’ordine di 30-60 cm. Fortunatamente le riprese delle camere Prisma, integrate dal contributo fondamentale dato dalle osservazioni delle camere della rete Imtn (Italian Meteor and Tle Network), hanno permesso di concludere che l’oggetto si è in gran parte “sbriciolato” nelle fasi iniziali dell’impatto con l’atmosfera, ad una quota di circa 40 km, provocando molto probabilmente uno “sciame” di piccole meteoriti delle dimensioni di una pallina da golf e del peso di parecchie decine di grammi». I calcoli fanno ritenere che alcuni di questi frammenti siano caduti intatti a terra in una zona compresa fra i paesi di Piove di Sacco (PD) e Bojon, nel comune di Campolongo Maggiore (VE), dove potrebbe essere caduto il residuo principale del corpo cosmico, come indicato nella mappa qui sotto.

Un mini-asteroide ha prodotto la luminosa meteora avvistata il 30 maggio scorso sopra i cieli italiani. Gli scienziati della collaborazione Prisma, promossa e coordinata dall’Inaf, hanno stimato la zona di caduta di eventuali meteoriti nel territorio compreso fra Padova e Venezia. L’evento risale alla notte del 30 maggio scorso, alle 23:09 ora italiana, quando una straordinaria meteora luminosa ha solcato i nostri cieli del Nord-Est, viaggiando da sud verso nord. Numerosi gli avvistamenti di testimoni oculari, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Un filmato esclusivo è stato ripreso da una delle videocamere a tutto cielo (all-sky) attive 24 ore su 24 della rete Prisma. Gli studi sull’origine, composizione e traiettoria della meteora e le ricerche di eventuali frammenti del bolide sono iniziati subito dopo l’avvistamento da parte della stessa collaborazione Prisma, promossa e coordinata dall’Istituto nazionale di astrofisica, e nata alla fine dell’anno scorso proprio per lo studio e il monitoraggio di eventi del genere. «È stato un lavoro lungo e complesso, che arriva proprio a ridosso del 30 giugno, giorno dichiarato dall’ONU Asteroid Day» dice Daniele Gardiol, dell’Inaf di Torino, coordinatore nazionale del progetto Prisma. «L’analisi dei dati durante i 7 secondi in cui la meteora è stata visibile ha infatti permesso di definire un dettagliato modello matematico della fase di volo che tiene conto dell’influenza dei venti nella parte terminale “buia” e la zona di possibile caduta di frammenti meteoritici. I risultati dei calcoli indicano che prima del suo ingresso in atmosfera alla formidabile velocità di 54.000 km/h il meteoroide aveva una massa fra i 50 e i 200 kg, con una dimensione dell’ordine di 30-60 cm. Fortunatamente le riprese delle camere Prisma, integrate dal contributo fondamentale dato dalle osservazioni delle camere della rete Imtn (Italian Meteor and Tle Network), hanno permesso di concludere che l’oggetto si è in gran parte “sbriciolato” nelle fasi iniziali dell’impatto con l’atmosfera, ad una quota di circa 40 km, provocando molto probabilmente uno “sciame” di piccole meteoriti delle dimensioni di una pallina da golf e del peso di parecchie decine di grammi». I calcoli fanno ritenere che alcuni di questi frammenti siano caduti intatti a terra in una zona compresa fra i paesi di Piove di Sacco (PD) e Bojon, nel comune di Campolongo Maggiore (VE), dove potrebbe essere caduto il residuo principale del corpo cosmico, come indicato nella mappa qui sotto.