da Sorrentino | Giu 23, 2017 | Astronomia, Primo Piano

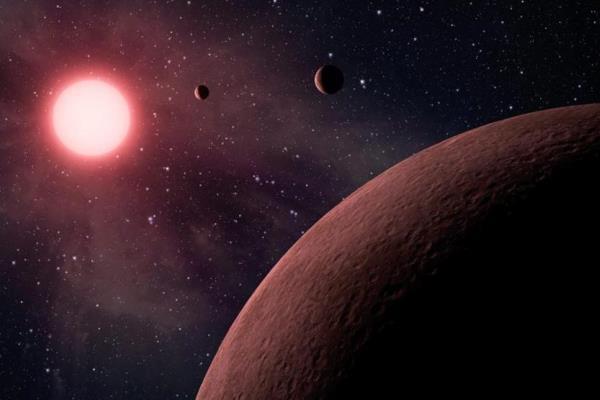

Una stella gigante rossa che potrebbe essere come il nostro Sole fra cinque miliardi di anni e un pianeta su un’orbita confrontabile con quella di Mercurio, ma con una massa minima pari a 11 volte quella di Giove. È il sistema scoperto a oltre 2200 anni luce di distanza da noi in direzione della costellazione di Cefeo attorno a una stella vecchia 10 miliardi di anni. Lo studio, che ha coinvolto il team GAPS-Global Architecture of Planetary Systems, è stato coordinato da Esther González-Álvarez, dottoranda presso il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo con una borsa di studio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Palermo nell’ambito del programma di ricerca nazionale WOW-A Way to Others Worlds. Fino ad oggi sono stati individuati un centinaio di pianeti che orbitano attorno a stelle giganti rosse, “ma questo sistema è unico nel suo genere, perché la massa della stella ospite è una delle più piccole fra le stelle giganti con pianeti, e il pianeta, con un periodo orbitale di 101 giorni, è uno dei pianeti giganti a più breve periodo in confronto agli altri scoperti” racconta Esther González-Álvarez, prima autrice dell’articolo, accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics. “Esistono pochi pianeti a corto periodo rivelati attorno a stelle giganti K, questa scoperta consente dunque di ampliare lo spazio dei parametri che sono stati finora studiati”.

Una stella gigante rossa che potrebbe essere come il nostro Sole fra cinque miliardi di anni e un pianeta su un’orbita confrontabile con quella di Mercurio, ma con una massa minima pari a 11 volte quella di Giove. È il sistema scoperto a oltre 2200 anni luce di distanza da noi in direzione della costellazione di Cefeo attorno a una stella vecchia 10 miliardi di anni. Lo studio, che ha coinvolto il team GAPS-Global Architecture of Planetary Systems, è stato coordinato da Esther González-Álvarez, dottoranda presso il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo con una borsa di studio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Palermo nell’ambito del programma di ricerca nazionale WOW-A Way to Others Worlds. Fino ad oggi sono stati individuati un centinaio di pianeti che orbitano attorno a stelle giganti rosse, “ma questo sistema è unico nel suo genere, perché la massa della stella ospite è una delle più piccole fra le stelle giganti con pianeti, e il pianeta, con un periodo orbitale di 101 giorni, è uno dei pianeti giganti a più breve periodo in confronto agli altri scoperti” racconta Esther González-Álvarez, prima autrice dell’articolo, accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics. “Esistono pochi pianeti a corto periodo rivelati attorno a stelle giganti K, questa scoperta consente dunque di ampliare lo spazio dei parametri che sono stati finora studiati”.

La stella TYC-4282-605-1 ha un’età di10 miliardi di anni, doppia rispetto a quella del nostro Sole. “A causa della sua grande vicinanza alla stella, è probabile che il pianeta verrà inghiottito dalla stella fra non molto, sempre in termini astronomici” spiega Giuseppina Micela, Direttrice dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo e una delle autrici della scoperta. “Potrebbe dunque essere questa la ragione per cui pianeti così vicini a giganti rosse sono così rari”. Questa coppia di stella e pianeta giganti è stata individuata grazie all’osservazione combinata tra il potente cercatore di pianeti extrasolari HARPS-N (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher–North) e lo spettrografo nel vicino infrarosso GIANO, montati sui due fuochi del TNG-Telescopio Nazionale Galileo installato sull’Isola di La Palma, alle Canarie, mediante la tecnica delle velocità radiali. Tale tecnica prevede di misurare le piccole variazioni del moto della stella, causate dalla presenza di un pianeta che gli orbita attorno.

Le piccole variazioni del moto della stella possono, tuttavia, essere dovute alla presenza di un pianeta e/o a segnali di attività stellare (macchie, granulazione o pulsazioni). È importante, quindi, riuscire a identificare e distinguere questi segnali per rivelare la presenza del pianeta. Inoltre, il segnale dovuto all’attività stellare è “colorato” (dipende della lunghezza d’onda a cui si osserva) mentre il segnale planetario è acromatico e non varia al variare della banda spettrale (visibile o infrarosso). L’uso di GIANO si è rivelato fondamentale per confermare la natura planetaria del segnale osservato. L’ampiezza del segnale in velocità radiale è la stessa sia in ottico (HARPS-N) che in infrarosso (GIANO), non lasciando dubbi sulla natura planetaria del segnale trovato a 101 giorni.

“Abbiamo fatto osservazioni quasi simultanee nella stessa notte utilizzando HARPS-N su un fuoco del telescopio e GIANO sul secondo fuoco del telescopio” racconta Laura Affer dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo, seconda autrice della scoperta. “Quando abbiamo avuto la possibilità di utilizzare GIANO, prima di iniziare le osservazioni abbiamo studiato la strategia migliore per ottenere un risultato, ossia l’osservazione della stella in momenti ben definiti per ottenere punti di velocità radiale nelle fasi più appropriate, e quindi al massimo e al minimo della curva di fase e qualche punto a fase intermedia”. Il metodo utilizzato fa uso delle velocità radiali sia nell’ottico che nell’infrarosso, per la rilevazione e la conferma di un pianeta attorno a una stella gigante K. “Il nostro è un progetto pilota per il nascente GIARPS – continua Affer – la combinazione di HARPS-N e GIANO, che ora sono installati nel medesimo fuoco del telescopio, realizzando così uno strumento unico nel suo genere per ricavare, in una sola osservazione, lo spettro in una banda spettrale molto ampia dall’ottico all’infrarosso”.

da Sorrentino | Giu 21, 2017 | Astronomia, Primo Piano

MACS2129-1 è una galassia lontanissima, a 10 miliardi di anni luce da noi, quando l’Universo aveva appena 3 miliardi di anni, che appare priva di zone dove si stanno formando nuove stelle, ma le cui stelle sorprendentemente sono disposte in un disco in rapida rotazione, proprio come la Via Lattea. A scoprire questa galassia, dalla conformazione simile alla nostra, giovane, assai massiccia ma già “morta” in un’epoca nella quale invece l’universo ha mostrato il massimo ritmo di produzione di nuovi astri, è stato un team internazionale di ricercatori, tra cui Anna Gallazzi e Stefano Zibetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Firenze, e guidato da Sune Toft, dell’Istituto Niels Bohr (NBI) dell’Università di Copenhagen, in Danimarca. Mai prima d’ora era stata osservata una galassia primordiale di grande massa che mostrasse allo stesso tempo di possedere un disco stellare ben ordinato e un tasso di formazione stellare praticamente nullo: MACS2129-1 mette in crisi le più accreditate teorie secondo le quali solo eventi catastrofici, che rimescolano le stelle e distruggono le ordinate strutture dei dischi trasformandoli in sferoidi, sono in grado di interrompere la formazione stellare in queste enormi galassie primordiali. Lo studio viene pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature. Le proprietà di MACS 2129-1 raccolte grazie alle osservazioni del Very Large Telescope (VLT) dell’ESO e del telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA sono decisamente fuori dal comune: la sua massa è circa il triplo della nostra Via Lattea, ma le sue dimensioni rispetto ad essa sono pari alla metà. Lo studio sui moti delle stelle di MACS2129-1 mostrano che esse ruotano attorno al centro ad oltre 500 chilometri al secondo, due volte più veloci di quelle della nostra Galassia.

MACS2129-1 è una galassia lontanissima, a 10 miliardi di anni luce da noi, quando l’Universo aveva appena 3 miliardi di anni, che appare priva di zone dove si stanno formando nuove stelle, ma le cui stelle sorprendentemente sono disposte in un disco in rapida rotazione, proprio come la Via Lattea. A scoprire questa galassia, dalla conformazione simile alla nostra, giovane, assai massiccia ma già “morta” in un’epoca nella quale invece l’universo ha mostrato il massimo ritmo di produzione di nuovi astri, è stato un team internazionale di ricercatori, tra cui Anna Gallazzi e Stefano Zibetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Firenze, e guidato da Sune Toft, dell’Istituto Niels Bohr (NBI) dell’Università di Copenhagen, in Danimarca. Mai prima d’ora era stata osservata una galassia primordiale di grande massa che mostrasse allo stesso tempo di possedere un disco stellare ben ordinato e un tasso di formazione stellare praticamente nullo: MACS2129-1 mette in crisi le più accreditate teorie secondo le quali solo eventi catastrofici, che rimescolano le stelle e distruggono le ordinate strutture dei dischi trasformandoli in sferoidi, sono in grado di interrompere la formazione stellare in queste enormi galassie primordiali. Lo studio viene pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature. Le proprietà di MACS 2129-1 raccolte grazie alle osservazioni del Very Large Telescope (VLT) dell’ESO e del telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA sono decisamente fuori dal comune: la sua massa è circa il triplo della nostra Via Lattea, ma le sue dimensioni rispetto ad essa sono pari alla metà. Lo studio sui moti delle stelle di MACS2129-1 mostrano che esse ruotano attorno al centro ad oltre 500 chilometri al secondo, due volte più veloci di quelle della nostra Galassia.

Le galassie sono sistemi stellari che gli astronomi raggruppano in due categorie principali: a spirale, dalla tipica forma di disco, come la Via Lattea, ed ellittiche. Una delle differenze più importanti tra le due è che, mentre le galassie a spirale sfornano nuove stelle trasformando il gas al loro interno, le ellittiche hanno smesso di farlo da lungo tempo, e per questo viene loro assegnato l’appellativo di “morte”. Inoltre, anche i moti delle stelle al loro interno sono alquanto diversi: nella Via Lattea e in altre galassie simili, le stelle ruotano con regolarità in modo approssimativamente circolare attorno al centro, mentre gli astri nelle galassie di forma ellittica seguono percorsi decisamente più caotici. I motivi per i quali le galassie ellittiche hanno smesso di produrre nuove stelle già in epoche remote nella storia dell’universo sono ancora tutt’altro che chiari. Le teorie oggi più accreditate suggeriscono che gli scontri tra galassie possano avere in alcuni casi innescato una super produzione stellare, comprimendo nelle regioni centrali tutto il gas disponibile, che poi si è condensato in nuovi astri. Questi scontri non lascerebbero alcuno scampo ai dischi originari, riducendo le galassie a sferoidi con stelle in moto disordinato.

“Gli spettri ottenuti con il VLT ci hanno permesso di stabilire senza alcun dubbio che la galassia MACS2129-1, al momento in cui la osserviamo, ha smesso di formare nuove stelle già da un miliardo di anni” sottolinea Anna Gallazzi, co-autrice dello studio, che ha eseguito l’analisi del contenuto stellare della galassia. “In altre parole, è una galassia ‘morta’, come usano dire gli astronomi. La quantità di stelle che ospita e il loro grado di arricchimento chimico, in tutto simili a quello di galassie ‘morte’ esistenti nell’universo locale, dimostrano che MACS2129-1 ha già raggiunto la sua maturità appena 3 miliardi di anni dopo il Big Bang”. Qualcosa però non torna: a differenza delle galassie morte più vicine a noi, caratterizzate da forma sferoidale e stelle in moto disordinato, MACS2129-1 ha una forma a disco, come la nostra Via Lattea, e ruota molto rapidamente. E questo è incompatibile con la teoria degli scontri. Se i ricercatori sono riusciti ad analizzare così in dettaglio la remota galassia, è anche grazie al fatto che essa si trova esattamente dietro un ammasso di altre galassie più vicine a noi che si è trasformato in una vera e propria lente naturale, amplificando e ingrandendo l’immagine di MACS2129-1, permettendo di studiare la distribuzione delle stelle nella galassia e i loro moti.

“Se, per un verso, le immagini del telescopio spaziale Hubble sono state fondamentali per ricostruire il funzionamento della complessa lente gravitazionale attraverso cui vediamo la galassia MACS2129-1 e correggerne quindi le distorsioni, il contributo da terra del VLT di ESO con il suo spettrografo XShooter è stato cruciale per poter determinare la natura di questa galassia quale disco rotante. Ulteriori osservazioni su altre galassie con i telescopi di nuova generazione, come il James Webb Space Telescope e l’Extremely Large Telescope ci permetteranno di stabilire l’eccezionalità o meno di sistemi come MACS2129-1 nell’universo primordiale” sottolinea Stefano Zibetti, che ha analizzato gli spettri per isolare il contributo delle stelle da quello del gas interstellare e ha elaborato i modelli che hanno consentito di interpretarli in termini di proprietà delle popolazioni stellari.

da Sorrentino | Giu 21, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi

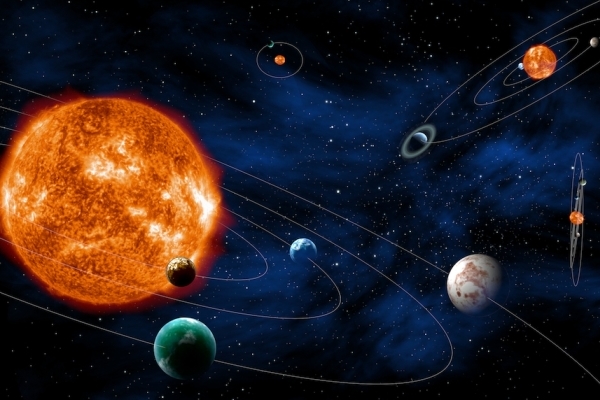

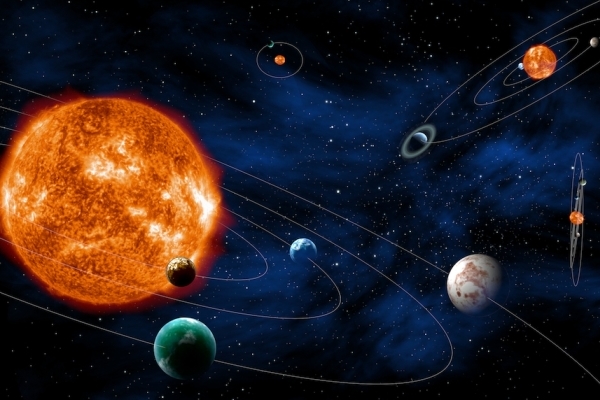

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

Grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana, PLATO porterà a bordo diversi strumenti frutto dell’ingegno italiano. In particolare i 26 telescopi, caratterizzati da un campo di vista simile a quello dell’occhio umano, sono estremamente innovativi, nascono nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Padova, Catania e Milano, e saranno costruiti nei laboratori della Leonardo di Firenze con la collaborazione dell’Università di Berna, della TAS Italia e di Medialario. Anche il computer che controlla gli strumenti a bordo sarà fornito dall’Italia, progettato sotto responsabilità di ricercatori INAF delle sedi di La Palma, Firenze e Roma, sarà costruito dalla Kayser Italia. Inoltre, l’ASI SSDC costruirà una parte decisiva del segmento di terra della missione, mentre il catalogo di stelle che saranno scrutinate da PLATO sarà fornito dall’Università di Padova. Responsabile scientifico per l’Italia della missione PLATO è Isabella Pagano, ricercatrice dell’INAF.

“La missione PLATO è stata fortemente sostenuta dall’ASI, non solo per la valenza scientifica della ricerca di esopianeti, ma anche per valorizzare la capacità di realizzare in Italia i telescopi e l’elettronica associata, per i quali la comunità scientifica e l’industria italiana possiedono una leadership indiscussa in Europa” dice Barbara Negri, responsabile dell’Unità esplorazione e osservazione dell’universo dell’ASI. “PLATO, che seguirà di qualche anno la missione CHEOPS, sposterà la frontiera della ricerca di possibili pianeti abitabili dal nostro sistema solare ai sistemi planetari di altre stelle vicine”. Una volta lanciato, PLATO sorveglierà un milione di stelle per più di 4 anni e sarà in grado di individuare fra queste quelle con tutte le carte in regola per dimensione, composizione e temperatura per permettere lo sviluppo della vita. Il catalogo di sistemi planetari che sarà prodotto alla fine della missione costituirà la mappa di riferimento per orientare i grandi telescopi spaziali e a terra nei prossimi decenni alla ricerca di vita fuori dal sistema solare.

da Sorrentino | Giu 19, 2017 | Astronomia, Primo Piano

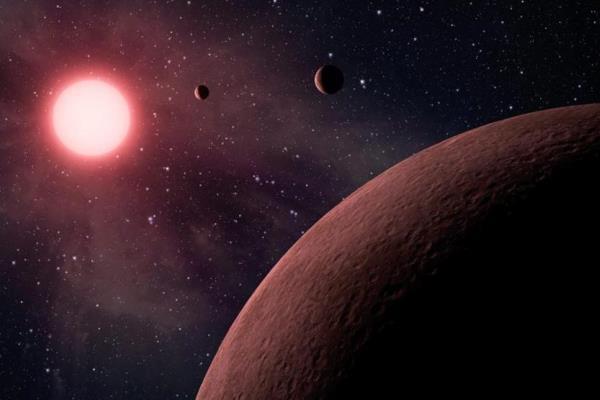

La Nasa ha annunciato, in una conferenza stampa tenuta lunedì 19 giugno al centro di ricerca Ames, la scoperta di 219 nuovi esopianeti attraverso le osservazioni condotte dal telescopio spaziale Kepler. Si è passati così a 4.034 oggetti potenzialmente candidati a ospitare la vita. Dei nuovi 219 oggetti, 10 presentano caratteristiche simili alla Terra. Un catalogo sempre aggiornato, che comprende pianeti rocciosi (delle dimensioni riconducibili a quelle del nostro mondo) e gassosi, frutto del lavoro di Susan Thompson, la quale coordina l’attività di classificazione presso il Seti Institute di Mountain View, in California. Ad annunciare le nuove scoperte sono stati Mario Perez, ricercatore Nasa che lavora al programma Kepler, la stessa Susan Thompson, Benjamin Fulton, ricercatore presso le Università delle Hawaii a Manoa e al California Institute of Technology a Pasadena, e Courtney Dressing, il quale ha lavorato per lungo tempo con Carl Sagan, ideatore del programma SETI per la ricerca di vita extraterrestre. Lanciato nel 2009, il telescopio spaziale Kepler ha cominciato a scoprire e poi analizzare pianeti di varie dimensioni situati nella cosidetta zona abitabile, che corrisponde alla distanza tra un pianeta e la sua stella tale da permettere all’acqua di esistere allo stato liquido. Ma ha scoperto anche sistemi solari diversi dal nostro. Registrendo le caratteristiche degli esopianeti conosciuti e riportandole a quella della Terra, i maggiori candidati sono una trentina.

La Nasa ha annunciato, in una conferenza stampa tenuta lunedì 19 giugno al centro di ricerca Ames, la scoperta di 219 nuovi esopianeti attraverso le osservazioni condotte dal telescopio spaziale Kepler. Si è passati così a 4.034 oggetti potenzialmente candidati a ospitare la vita. Dei nuovi 219 oggetti, 10 presentano caratteristiche simili alla Terra. Un catalogo sempre aggiornato, che comprende pianeti rocciosi (delle dimensioni riconducibili a quelle del nostro mondo) e gassosi, frutto del lavoro di Susan Thompson, la quale coordina l’attività di classificazione presso il Seti Institute di Mountain View, in California. Ad annunciare le nuove scoperte sono stati Mario Perez, ricercatore Nasa che lavora al programma Kepler, la stessa Susan Thompson, Benjamin Fulton, ricercatore presso le Università delle Hawaii a Manoa e al California Institute of Technology a Pasadena, e Courtney Dressing, il quale ha lavorato per lungo tempo con Carl Sagan, ideatore del programma SETI per la ricerca di vita extraterrestre. Lanciato nel 2009, il telescopio spaziale Kepler ha cominciato a scoprire e poi analizzare pianeti di varie dimensioni situati nella cosidetta zona abitabile, che corrisponde alla distanza tra un pianeta e la sua stella tale da permettere all’acqua di esistere allo stato liquido. Ma ha scoperto anche sistemi solari diversi dal nostro. Registrendo le caratteristiche degli esopianeti conosciuti e riportandole a quella della Terra, i maggiori candidati sono una trentina.

da Sorrentino | Giu 18, 2017 | Astronomia, Primo Piano, Programmi

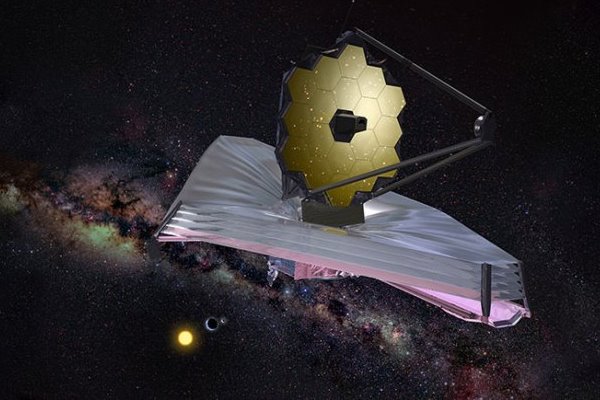

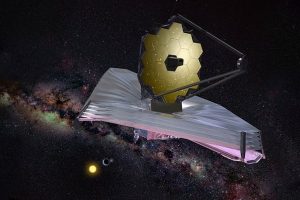

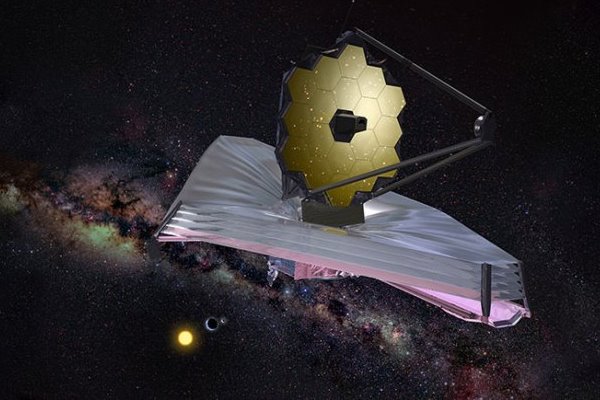

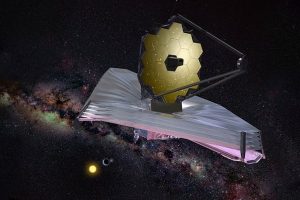

La NASA ha pubblicato il programma di esplorazione Guaranteed Time Observations (GTO), assegnato al James Webb Telescope, il cui lancio è previsto nel 2018. Il team responsabile di definire gli obiettivi scientifici del nuovo colosso del cielo ha infatti reso noto il Guaranteed Time Observations (GTO), programma di esplorazione messo a punto con il contributo degli scienziati che hanno progettato e assemblato le componenti del telescopio. Eric Smith, direttore del programma James Webb Telescope, ha indicato in 2.100 il numero delle osservazioni previste inizialmente, che avranno come obiettivo le prime galassie formatesi dopo il Big Bang, le lune Encelado e Europa, gli esopianeti. Il tempo di osservazione di Webb è programmato in una serie di cicli, il primo dei quali comprende circa 8.700 ore, ovvero quasi un anno di osservazione ininterrotta. A partire da autunno 2017, la NASA raccoglierà le proposte per il ciclo 1 attraverso una serie di call aperte. I compiti del nuovo telescopio spaziale saranno così stabiliti grazie al contributo della comunità scientifica internazionale, in linea con i principi che hanno ispirato la costruzione del James Webb Telescope

La NASA ha pubblicato il programma di esplorazione Guaranteed Time Observations (GTO), assegnato al James Webb Telescope, il cui lancio è previsto nel 2018. Il team responsabile di definire gli obiettivi scientifici del nuovo colosso del cielo ha infatti reso noto il Guaranteed Time Observations (GTO), programma di esplorazione messo a punto con il contributo degli scienziati che hanno progettato e assemblato le componenti del telescopio. Eric Smith, direttore del programma James Webb Telescope, ha indicato in 2.100 il numero delle osservazioni previste inizialmente, che avranno come obiettivo le prime galassie formatesi dopo il Big Bang, le lune Encelado e Europa, gli esopianeti. Il tempo di osservazione di Webb è programmato in una serie di cicli, il primo dei quali comprende circa 8.700 ore, ovvero quasi un anno di osservazione ininterrotta. A partire da autunno 2017, la NASA raccoglierà le proposte per il ciclo 1 attraverso una serie di call aperte. I compiti del nuovo telescopio spaziale saranno così stabiliti grazie al contributo della comunità scientifica internazionale, in linea con i principi che hanno ispirato la costruzione del James Webb Telescope

da Sorrentino | Giu 17, 2017 | Astronomia, Lanci, Primo Piano

Anche la Cina debutta nel campo dei satelliti astronomici. Il 15 giugno, dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto del Gobi, è stato lanciato il primo telescopio spaziale cinese con modulazione a raggi X: Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), sviluppato dalla China Academy of Space Technology insieme all’università di Tsinghua, che avrà capacità uniche per l’osservazione di corpi cosmici ad alta energia come i buchi neri e le stelle di neutroni. Rispetto ai satelliti a raggi X attualmente in funzione, HXMT potrà osservare corpi cosmici ad alta energia come i buchi neri e le stelle di neutroni, potendo godere di una maggiore area di rilevazione, fino a 5.000 cm2, e lavorare su una gamma energetica più ampia, da 1 a 250 elettronvolt. Il telescopio, dotato di tre rivelatori e con un peso complessivo di 2,5 tonnellate, verrà trasferito in un’orbita circolare a circa 500 chilometri di quota. La rilevazione dei raggi X avverrò attraverso una innovativa tecnica di modulazione, capace di filtrare la luce in ingresso in modo da rilevare solo la radiazione che viaggia in una specifica direzione – ha spiegato Shuangnan Zhang, responsabile della missione. Tuttavia, allo scopo di tarare alla perfezione gli strumenti e sfruttarne al meglio la sensibilità, sono state previste osservazioni congiunte con altri satelliti astronomici a raggi X usati come fonte di comparazione.

Anche la Cina debutta nel campo dei satelliti astronomici. Il 15 giugno, dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto del Gobi, è stato lanciato il primo telescopio spaziale cinese con modulazione a raggi X: Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), sviluppato dalla China Academy of Space Technology insieme all’università di Tsinghua, che avrà capacità uniche per l’osservazione di corpi cosmici ad alta energia come i buchi neri e le stelle di neutroni. Rispetto ai satelliti a raggi X attualmente in funzione, HXMT potrà osservare corpi cosmici ad alta energia come i buchi neri e le stelle di neutroni, potendo godere di una maggiore area di rilevazione, fino a 5.000 cm2, e lavorare su una gamma energetica più ampia, da 1 a 250 elettronvolt. Il telescopio, dotato di tre rivelatori e con un peso complessivo di 2,5 tonnellate, verrà trasferito in un’orbita circolare a circa 500 chilometri di quota. La rilevazione dei raggi X avverrò attraverso una innovativa tecnica di modulazione, capace di filtrare la luce in ingresso in modo da rilevare solo la radiazione che viaggia in una specifica direzione – ha spiegato Shuangnan Zhang, responsabile della missione. Tuttavia, allo scopo di tarare alla perfezione gli strumenti e sfruttarne al meglio la sensibilità, sono state previste osservazioni congiunte con altri satelliti astronomici a raggi X usati come fonte di comparazione.

Una stella gigante rossa che potrebbe essere come il nostro Sole fra cinque miliardi di anni e un pianeta su un’orbita confrontabile con quella di Mercurio, ma con una massa minima pari a 11 volte quella di Giove. È il sistema scoperto a oltre 2200 anni luce di distanza da noi in direzione della costellazione di Cefeo attorno a una stella vecchia 10 miliardi di anni. Lo studio, che ha coinvolto il team GAPS-Global Architecture of Planetary Systems, è stato coordinato da Esther González-Álvarez, dottoranda presso il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo con una borsa di studio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Palermo nell’ambito del programma di ricerca nazionale WOW-A Way to Others Worlds. Fino ad oggi sono stati individuati un centinaio di pianeti che orbitano attorno a stelle giganti rosse, “ma questo sistema è unico nel suo genere, perché la massa della stella ospite è una delle più piccole fra le stelle giganti con pianeti, e il pianeta, con un periodo orbitale di 101 giorni, è uno dei pianeti giganti a più breve periodo in confronto agli altri scoperti” racconta Esther González-Álvarez, prima autrice dell’articolo, accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics. “Esistono pochi pianeti a corto periodo rivelati attorno a stelle giganti K, questa scoperta consente dunque di ampliare lo spazio dei parametri che sono stati finora studiati”.

Una stella gigante rossa che potrebbe essere come il nostro Sole fra cinque miliardi di anni e un pianeta su un’orbita confrontabile con quella di Mercurio, ma con una massa minima pari a 11 volte quella di Giove. È il sistema scoperto a oltre 2200 anni luce di distanza da noi in direzione della costellazione di Cefeo attorno a una stella vecchia 10 miliardi di anni. Lo studio, che ha coinvolto il team GAPS-Global Architecture of Planetary Systems, è stato coordinato da Esther González-Álvarez, dottoranda presso il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo con una borsa di studio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Palermo nell’ambito del programma di ricerca nazionale WOW-A Way to Others Worlds. Fino ad oggi sono stati individuati un centinaio di pianeti che orbitano attorno a stelle giganti rosse, “ma questo sistema è unico nel suo genere, perché la massa della stella ospite è una delle più piccole fra le stelle giganti con pianeti, e il pianeta, con un periodo orbitale di 101 giorni, è uno dei pianeti giganti a più breve periodo in confronto agli altri scoperti” racconta Esther González-Álvarez, prima autrice dell’articolo, accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics. “Esistono pochi pianeti a corto periodo rivelati attorno a stelle giganti K, questa scoperta consente dunque di ampliare lo spazio dei parametri che sono stati finora studiati”.

MACS2129-1 è una galassia lontanissima, a 10 miliardi di anni luce da noi, quando l’Universo aveva appena 3 miliardi di anni, che appare priva di zone dove si stanno formando nuove stelle, ma le cui stelle sorprendentemente sono disposte in un disco in rapida rotazione, proprio come la Via Lattea. A scoprire questa galassia, dalla conformazione simile alla nostra, giovane, assai massiccia ma già “morta” in un’epoca nella quale invece l’universo ha mostrato il massimo ritmo di produzione di nuovi astri, è stato un team internazionale di ricercatori, tra cui Anna Gallazzi e Stefano Zibetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Firenze, e guidato da Sune Toft, dell’Istituto Niels Bohr (NBI) dell’Università di Copenhagen, in Danimarca. Mai prima d’ora era stata osservata una galassia primordiale di grande massa che mostrasse allo stesso tempo di possedere un disco stellare ben ordinato e un tasso di formazione stellare praticamente nullo: MACS2129-1 mette in crisi le più accreditate teorie secondo le quali solo eventi catastrofici, che rimescolano le stelle e distruggono le ordinate strutture dei dischi trasformandoli in sferoidi, sono in grado di interrompere la formazione stellare in queste enormi galassie primordiali. Lo studio viene pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature. Le proprietà di MACS 2129-1 raccolte grazie alle osservazioni del Very Large Telescope (VLT) dell’ESO e del telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA sono decisamente fuori dal comune: la sua massa è circa il triplo della nostra Via Lattea, ma le sue dimensioni rispetto ad essa sono pari alla metà. Lo studio sui moti delle stelle di MACS2129-1 mostrano che esse ruotano attorno al centro ad oltre 500 chilometri al secondo, due volte più veloci di quelle della nostra Galassia.

MACS2129-1 è una galassia lontanissima, a 10 miliardi di anni luce da noi, quando l’Universo aveva appena 3 miliardi di anni, che appare priva di zone dove si stanno formando nuove stelle, ma le cui stelle sorprendentemente sono disposte in un disco in rapida rotazione, proprio come la Via Lattea. A scoprire questa galassia, dalla conformazione simile alla nostra, giovane, assai massiccia ma già “morta” in un’epoca nella quale invece l’universo ha mostrato il massimo ritmo di produzione di nuovi astri, è stato un team internazionale di ricercatori, tra cui Anna Gallazzi e Stefano Zibetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Firenze, e guidato da Sune Toft, dell’Istituto Niels Bohr (NBI) dell’Università di Copenhagen, in Danimarca. Mai prima d’ora era stata osservata una galassia primordiale di grande massa che mostrasse allo stesso tempo di possedere un disco stellare ben ordinato e un tasso di formazione stellare praticamente nullo: MACS2129-1 mette in crisi le più accreditate teorie secondo le quali solo eventi catastrofici, che rimescolano le stelle e distruggono le ordinate strutture dei dischi trasformandoli in sferoidi, sono in grado di interrompere la formazione stellare in queste enormi galassie primordiali. Lo studio viene pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature. Le proprietà di MACS 2129-1 raccolte grazie alle osservazioni del Very Large Telescope (VLT) dell’ESO e del telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA sono decisamente fuori dal comune: la sua massa è circa il triplo della nostra Via Lattea, ma le sue dimensioni rispetto ad essa sono pari alla metà. Lo studio sui moti delle stelle di MACS2129-1 mostrano che esse ruotano attorno al centro ad oltre 500 chilometri al secondo, due volte più veloci di quelle della nostra Galassia.

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

La missione PLATO (PLAnetary Transit and Oscillations of stars), per dare la caccia agli esopianeti, è stata adottata ufficialmente nel programma scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e passa quindi dalla fase progettuale a quella definitiva della sua realizzazione. Nei prossimi mesi le industrie verranno sollecitate a inviare offerte per la costruzione del veicolo spaziale. La decisione è stata presa a Madrid durante l’incontro dell’ESA Science Program Committee, garantendo la prosecuzione del piano europeo Cosmic Vision 2015-2025. PLATO è un satellite tecnologicamente molto sofisticato, composto da una batteria di 26 piccoli telescopi che insieme coprono un enorme campo di vista, in grado di osservare per la prima volta contemporaneamente immense zone di cielo. La missione sarà lanciata nel 2026 con un razzo Soyuz-Fregat dalla Guyana Francese e andrà a inserirsi in orbita attorno al punto Lagrangiano L2, uno dei punti di equilibrio del sistema Sole-Terra, a un milione e mezzo di chilometri da noi. Da lì comincerà la sua missione di ricerca di pianeti che orbitano attorno alle stelle più vicine, scandagliano oltre metà del cielo. Lo scopo della missione è fare un censimento dei pianeti di massa simile alla Terra, misurandone la dimensione, la massa e l’età con precisione mai raggiunta prima. PLATO permetterà di vedere per la prima volta i sistemi solari simili al nostro, di capire quanto questi siano frequenti e di comprendere quanto frequentemente si realizzano nel cosmo le condizioni per lo sviluppo della vita.

La Nasa ha annunciato, in una conferenza stampa tenuta lunedì 19 giugno al centro di ricerca Ames, la scoperta di 219 nuovi esopianeti attraverso le osservazioni condotte dal telescopio spaziale Kepler. Si è passati così a 4.034 oggetti potenzialmente candidati a ospitare la vita. Dei nuovi 219 oggetti, 10 presentano caratteristiche simili alla Terra. Un catalogo sempre aggiornato, che comprende pianeti rocciosi (delle dimensioni riconducibili a quelle del nostro mondo) e gassosi, frutto del lavoro di Susan Thompson, la quale coordina l’attività di classificazione presso il Seti Institute di Mountain View, in California. Ad annunciare le nuove scoperte sono stati Mario Perez, ricercatore Nasa che lavora al programma Kepler, la stessa Susan Thompson, Benjamin Fulton, ricercatore presso le Università delle Hawaii a Manoa e al California Institute of Technology a Pasadena, e Courtney Dressing, il quale ha lavorato per lungo tempo con Carl Sagan, ideatore del programma SETI per la ricerca di vita extraterrestre. Lanciato nel 2009, il telescopio spaziale Kepler ha cominciato a scoprire e poi analizzare pianeti di varie dimensioni situati nella cosidetta zona abitabile, che corrisponde alla distanza tra un pianeta e la sua stella tale da permettere all’acqua di esistere allo stato liquido. Ma ha scoperto anche sistemi solari diversi dal nostro. Registrendo le caratteristiche degli esopianeti conosciuti e riportandole a quella della Terra, i maggiori candidati sono una trentina.

La Nasa ha annunciato, in una conferenza stampa tenuta lunedì 19 giugno al centro di ricerca Ames, la scoperta di 219 nuovi esopianeti attraverso le osservazioni condotte dal telescopio spaziale Kepler. Si è passati così a 4.034 oggetti potenzialmente candidati a ospitare la vita. Dei nuovi 219 oggetti, 10 presentano caratteristiche simili alla Terra. Un catalogo sempre aggiornato, che comprende pianeti rocciosi (delle dimensioni riconducibili a quelle del nostro mondo) e gassosi, frutto del lavoro di Susan Thompson, la quale coordina l’attività di classificazione presso il Seti Institute di Mountain View, in California. Ad annunciare le nuove scoperte sono stati Mario Perez, ricercatore Nasa che lavora al programma Kepler, la stessa Susan Thompson, Benjamin Fulton, ricercatore presso le Università delle Hawaii a Manoa e al California Institute of Technology a Pasadena, e Courtney Dressing, il quale ha lavorato per lungo tempo con Carl Sagan, ideatore del programma SETI per la ricerca di vita extraterrestre. Lanciato nel 2009, il telescopio spaziale Kepler ha cominciato a scoprire e poi analizzare pianeti di varie dimensioni situati nella cosidetta zona abitabile, che corrisponde alla distanza tra un pianeta e la sua stella tale da permettere all’acqua di esistere allo stato liquido. Ma ha scoperto anche sistemi solari diversi dal nostro. Registrendo le caratteristiche degli esopianeti conosciuti e riportandole a quella della Terra, i maggiori candidati sono una trentina.

La NASA ha pubblicato il programma di esplorazione Guaranteed Time Observations (GTO), assegnato al James Webb Telescope, il cui lancio è previsto nel 2018. Il team responsabile di definire gli obiettivi scientifici del nuovo colosso del cielo ha infatti reso noto il Guaranteed Time Observations (GTO), programma di esplorazione messo a punto con il contributo degli scienziati che hanno progettato e assemblato le componenti del telescopio. Eric Smith, direttore del programma James Webb Telescope, ha indicato in 2.100 il numero delle osservazioni previste inizialmente, che avranno come obiettivo le prime galassie formatesi dopo il Big Bang, le lune Encelado e Europa, gli esopianeti. Il tempo di osservazione di Webb è programmato in una serie di cicli, il primo dei quali comprende circa 8.700 ore, ovvero quasi un anno di osservazione ininterrotta. A partire da autunno 2017, la NASA raccoglierà le proposte per il ciclo 1 attraverso una serie di call aperte. I compiti del nuovo telescopio spaziale saranno così stabiliti grazie al contributo della comunità scientifica internazionale, in linea con i principi che hanno ispirato la costruzione del James Webb Telescope

La NASA ha pubblicato il programma di esplorazione Guaranteed Time Observations (GTO), assegnato al James Webb Telescope, il cui lancio è previsto nel 2018. Il team responsabile di definire gli obiettivi scientifici del nuovo colosso del cielo ha infatti reso noto il Guaranteed Time Observations (GTO), programma di esplorazione messo a punto con il contributo degli scienziati che hanno progettato e assemblato le componenti del telescopio. Eric Smith, direttore del programma James Webb Telescope, ha indicato in 2.100 il numero delle osservazioni previste inizialmente, che avranno come obiettivo le prime galassie formatesi dopo il Big Bang, le lune Encelado e Europa, gli esopianeti. Il tempo di osservazione di Webb è programmato in una serie di cicli, il primo dei quali comprende circa 8.700 ore, ovvero quasi un anno di osservazione ininterrotta. A partire da autunno 2017, la NASA raccoglierà le proposte per il ciclo 1 attraverso una serie di call aperte. I compiti del nuovo telescopio spaziale saranno così stabiliti grazie al contributo della comunità scientifica internazionale, in linea con i principi che hanno ispirato la costruzione del James Webb Telescope

Anche la Cina debutta nel campo dei satelliti astronomici. Il 15 giugno, dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto del Gobi, è stato lanciato il primo telescopio spaziale cinese con modulazione a raggi X: Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), sviluppato dalla China Academy of Space Technology insieme all’università di Tsinghua, che avrà capacità uniche per l’osservazione di corpi cosmici ad alta energia come i buchi neri e le stelle di neutroni.

Anche la Cina debutta nel campo dei satelliti astronomici. Il 15 giugno, dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto del Gobi, è stato lanciato il primo telescopio spaziale cinese con modulazione a raggi X: Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), sviluppato dalla China Academy of Space Technology insieme all’università di Tsinghua, che avrà capacità uniche per l’osservazione di corpi cosmici ad alta energia come i buchi neri e le stelle di neutroni.