da Sorrentino | Giu 13, 2017 | Astronomia, Primo Piano

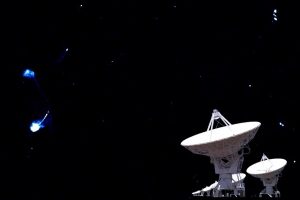

384 ore complessive di osservazioni con il radiotelescopio Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) nel New Mexico, USA, concentrate in una porzione di cielo grande quanto 9 volte la superficie apparente della Luna piena, hanno permesso a un team internazionale di astronomi, tra cui alcuni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, di ottenere una serie di dettagliate e profonde immagini dell’universo nelle onde radio, tra le migliori mai realizzate finora. L’enorme mole di dati raccolti da questo progetto, denominato VLA-COSMOS 3GHz Large Project e guidato da ricercatori dell’Università di Zagabria, permetterà agli scienziati di ottenere preziose informazioni sulle proprietà e sull’evoluzione delle circa 11 mila galassie individuate dalla survey che abbracciano un arco di tempo di circa 13 miliardi di anni, praticamente quasi tutta l’età dell’universo stesso, che oggi stimiamo essere di 13,6 miliardi di anni. Una serie di lavori su argomenti scientifici prodotti da questi dati verrà pubblicata in un numero speciale della rivista Astronomy&Astrophysics.

384 ore complessive di osservazioni con il radiotelescopio Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) nel New Mexico, USA, concentrate in una porzione di cielo grande quanto 9 volte la superficie apparente della Luna piena, hanno permesso a un team internazionale di astronomi, tra cui alcuni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, di ottenere una serie di dettagliate e profonde immagini dell’universo nelle onde radio, tra le migliori mai realizzate finora. L’enorme mole di dati raccolti da questo progetto, denominato VLA-COSMOS 3GHz Large Project e guidato da ricercatori dell’Università di Zagabria, permetterà agli scienziati di ottenere preziose informazioni sulle proprietà e sull’evoluzione delle circa 11 mila galassie individuate dalla survey che abbracciano un arco di tempo di circa 13 miliardi di anni, praticamente quasi tutta l’età dell’universo stesso, che oggi stimiamo essere di 13,6 miliardi di anni. Una serie di lavori su argomenti scientifici prodotti da questi dati verrà pubblicata in un numero speciale della rivista Astronomy&Astrophysics.

“L’emissione radio di una galassia ci può fornire almeno due tipi di informazioni molto importanti”, dice Vernesa Smolčić dell’Università di Zagabria, responsabile scientifica del progetto. “Le onde radio ci aiutano a vedere attraverso le nubi di polveri e svelano così le nuove stelle in formazione all’interno delle galassie. Ma quella luce può anche mostrarci le tracce estremamente energetiche di buchi neri supermassicci che stanno ingurgitando materia e stanno accrescendo”. Gli astronomi hanno combinato i nuovi dati radio, che provengono anche da regioni delle galassie altrimenti inaccessibili ad altre lunghezze d’onda, con informazioni nella banda ottica, infrarossa e nei raggi X raccolte da molti tra i principali telescopi oggi operativi, da Terra e dallo spazio. “La sinergia tra dati estremamente accurati e a differenti lunghezze d’onda con osservazioni radio di altissima risoluzione spaziale ci ha permesso di distinguere l’emissione radio legata ai processi di formazione stellare da quella prodotta attraverso processi di accrescimento attorno a buchi neri supermassicci” dice Marco Bondi, ricercatore dell’INAF a Bologna, che ha partecipato allo studio. Gli astronomi hanno utilizzato le nuove osservazioni per studiare come la quantità di luce radio proveniente da una galassia è legata al ritmo con il quale la galassia sta formando nuove stelle, ma anche come questo ritmo sia cambiato nel corso della storia dell’universo.

Il team ha scoperto che il tasso di formazione stellare ha raggiunto il suo massimo quando l’universo aveva circa 2,5 miliardi di anni, ovvero un quinto della sua età attuale. Durante quel periodo, circa un quarto di tutte le nuove stelle si sono accese all’interno di galassie massicce. Gli scienziati del progetto VLA-COSMOS hanno anche notato che nelle prime galassie dell’universo si è registrato un tasso di formazione stellare tra il 15 e il 20 per cento superiore a quanto finora ritenuto. Questo significa che le nubi di polvere nelle galassie probabilmente stanno nascondendo alla nostra vista molte giovani stelle. Le nuove osservazioni radio hanno anche permesso di rivelare che le dimensioni dell’emissione radio nelle lontane galassie che mostrano al loro interno un’attività molto intensa di formazione stellare, che gli addetti ai lavori chiamano submillimeter galaxies, sono più grandi di quanto ritenuto fino ad oggi. Gli astronomi non hanno ancora una risposta sicura per spiegare questa proprietà, ma ritengono che potrebbe essere legata a collisioni e interazioni gravitazionali tra le galassie. La survey VLA-COSMOS 3 GHz Large Project getta inoltre nuova luce sulle galassie che ospitano nelle loro zone centrali buchi neri supermassicci in accrescimento, ovvero i Nuclei Galattici Attivi (AGN). Gli astronomi hanno scoperto più di mille AGN che sembrano galassie “normali” ad ogni altra lunghezza d’onda. Solo l’emissione radio rivela la loro attività nascosta.

“Gli AGN individuati grazie alle osservazioni radio sono particolarmente interessanti in quanto possono rappresentare una popolazione di Nuclei Galattici Attivi che può influenzare il destino delle galassie ospiti”, sottolinea Gianni Zamorani, astronomo dell’INAF a Bologna e membro del team che ha condotto le indagini. “I processi fisici associati con l’emissione dai buchi neri supermassicci possono riscaldare il gas all’interno e intorno alla galassia stessa, impedendo così la formazione di nuove stelle e interrompendo la crescita delle galassie più massicce”. Gli astronomi hanno confrontato il processo di riscaldamento degli AGN ottenuto da simulazioni cosmologiche con quello rilevato dai dati della survey VLA-COSMOS 3GHz, trovando una notevole somiglianza tra la teoria e le osservazioni. L’eccellente qualità dei dati raccolti nella banda radio ha consentito di spingere questo test fino ad un’epoca assai remota, ovvero quando l’universo aveva appena 2,5 miliardi di anni circa. “I risultati scientifici di questa nuova survey radio sono importanti anche perché possono essere utilizzati per pianificare con migliore accuratezza le osservazioni con i radio telescopi di nuova generazione, come lo Square Kilometre Array (SKA), ambizioso progetto nella quale la comunità dell’INAF è profondamente coinvolta” sottolinea Paolo Ciliegi, anch’egli ricercatore dell’INAF di Bologna coinvolto nello studio.

I risultati scientifici legati alla survey VLA-COSMOS 3GHz vengono pubblicati in diversi articoli, alcuni dei quali in un numero speciale della rivista Astronomy&Astrophysics

da Sorrentino | Giu 12, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Si chiama PBC J2333.9-2343 ed è una radiogalassia gigante che mostra caratteristiche assai peculiari, in particolare per quello che riguarda il comportamento del suo nucleo, forse a causa di un passato assai burrascoso. I getti di materiale provenienti dal nucleo sembrerebbero infatti essersi ‘accesi’, ‘spenti’ e – probabilmente a causa di una fusione tra due galassie – ‘riaccesi’ nuovamente, cambiando però direzione. Un gruppo di scienziati, guidati da ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha studiato a fondo questa radiogalassia, osservandola a diverse lunghezze d’onda grazie a vari telescopi spaziali e da terra, tra cui il telescopio spaziale dell’ESA X-ray Multi-Mirror Newton per la banda X, il telescopio di San Pedro Martir per la banda ottica, il Very Long Baseline Array – VLBA per la banda radio ad altissima risoluzione spaziale e la NRAO VLA Sky Survey per la banda radio.

Si chiama PBC J2333.9-2343 ed è una radiogalassia gigante che mostra caratteristiche assai peculiari, in particolare per quello che riguarda il comportamento del suo nucleo, forse a causa di un passato assai burrascoso. I getti di materiale provenienti dal nucleo sembrerebbero infatti essersi ‘accesi’, ‘spenti’ e – probabilmente a causa di una fusione tra due galassie – ‘riaccesi’ nuovamente, cambiando però direzione. Un gruppo di scienziati, guidati da ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha studiato a fondo questa radiogalassia, osservandola a diverse lunghezze d’onda grazie a vari telescopi spaziali e da terra, tra cui il telescopio spaziale dell’ESA X-ray Multi-Mirror Newton per la banda X, il telescopio di San Pedro Martir per la banda ottica, il Very Long Baseline Array – VLBA per la banda radio ad altissima risoluzione spaziale e la NRAO VLA Sky Survey per la banda radio.

«Il caso di PBC J2333.9-2343 è veramente peculiare» afferma Lorena Hernandez-Garcia dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, prima autrice dello studio accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy&Astrophysics. «Si tratta infatti di una radio galassia che decine di milioni di anni fa ha espulso due getti, che adesso vediamo estendersi per circa quattro milioni di anni luce, come mostra chiaramente l’immagine in banda radio della NRAO VLA Sky Survey. Al centro tra i due getti c’è un nucleo che appare stranamente brillante in banda radio. Andando ad analizzare il nucleo con un dettaglio maggiore, mettendo a sistema i dati rilevati in banda X, ottica e radio ad altissima risoluzione spaziale, abbiamo scoperto che nel nucleo di PBC J2333.9-2343 c’è un blazar – blazing quasi-stellar object – ovvero una sorgente altamente energetica, variabile e molto compatta associata a un buco nero supermassiccio». Lo studio delle caratteristiche dell’emissione dell’energia sprigionata dal nucleo evidenzia infatti un getto di materiale relativistico che sta puntando quasi in direzione dell’osservatore, da cui la classificazione di blazar. Questo risultato è confermato dalle immagini ad altissima risoluzione spaziale in banda radio raccolte con il VLBA, che rivelano la presenza di un getto originato dal nucleo tipico dei blazar. Tuttavia se i due getti più estesi avessero lo stesso angolo del getto emesso dal nucleo, fossero cioè lo stesso unico getto, la loro proiezione dovrebbe avere un’estensione superiore a 42 milioni di anni luce, mentre i getti più estesi osservati fino ad ora hanno dimensioni che non superano mai un intervallo compreso tra i 2 e i 16 milioni di anni luce.

L’unica spiegazione che sembra dunque possibile per spiegare la natura di questa sorgente è che i vecchi getti relativistici si siano “spenti” – abbiano cioè smesso di iniettare nuove particelle relativistiche – ad un certo punto dell’evoluzione della radiogalassia e che un evento drammatico successivo, come ad esempio la fusione tra due galassie, abbia portato alla “riaccensione” dei getti provocando anche un cambio nell’angolo di vista, con il nuovo getto che ora sta puntando nella nostra direzione. «Questo tipo di galassie, che sembrano in qualche modo tornare a nuova vita dopo essersi spente, vengono definite “restarting activity”» aggiunge Francesca Panessa, anch’ella ricercatrice dell’INAF di Roma e co-autrice del lavoro «e sono molto rare, ma molto importanti per comprendere le varie fasi di attività che attraversano le galassie. I getti relativistici contribuiscono in maniera fondamentale all’evoluzione delle galassie che li ospitano. Conoscere il ritmo con cui si accendono e si spengono avrebbe fondamentali implicazioni nello studio dell’interazione tra nuclei attivi e galassie ospiti».

da Sorrentino | Giu 8, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Le potenti antenne di ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) dell’ESO (European Southern Observatory), in Cile, hanno trovato tracce di isocianato di metile, ovvero una delle molecole alla base della vita, attorno a stelle simili al Sole in una fase precoce della loro formazione. La scoperta è il frutto del lavoro di due team di ricercatori, che hanno puntato le antenne cilene verso il sistema stellare multiplo IRAS 16293-2422. A capo di uno dei due gruppi ci sono Víctor M. Rivilla, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Firenze, e Rafael Martín-Doménech del Centro de Astrobiología di Madrid (Spagna); a guida del secondo Niels Ligterink del Leiden Observatory (Paesi Bassi) e Audrey Coutens dell’University College London (Regno Unito).

La molecola di isocianato di metile (CH3NCO) è stata osservata a lunghezze d’onda diverse. L’equipe guidata da Rafael Martín-Doménech ha usato dati della protostella ottenuti in un vasto intervallo di lunghezze d’onda nelle Bande 3, 4 e 6 di ALMA. Il secondo gruppo ha usato, invece, i dati della survey PILS (Protostellar Interferometric Line Survey) di ALMA, il cui scopo è di mappare la complessità chimica di IRAS 16293-2422 con immagini dell’intera Banda 7 di ALMA a scale più piccole. Il sistema in questione è ricco di ingredienti chimici che potrebbero portare alla vita: nel 2012 ALMA ha trovato molecole di uno zucchero semplice, la glicolaldeide.

“Siamo entusiasti del risultato raggiunto, perché queste protostelle sono molto simili al Sole all’inizio della sua vita, e le condizioni sono adatte alla formazione di pianeti di tipo terrestre. Avendo trovato molecole prebiotiche in questo sistema, possiamo comprendere meglio come la vita abbia avuto inizio sul nostro pianeta”, commentano Martín-Doménech e Rivilla. “Questa molecola – aggiunge il ricercatore dell’INAF – è importante per la creazione di legami peptidici, necessari per la formazione delle proteine. Il nostro modello chimico ci dice che questa molecola prebiotica si forma sia sulla superficie dei grani di polvere che circondano la protostella, che in fase gassosa, quando la maggior parte delle molecole evaporano a causa del riscaldamento della stella appena nata”.

IRAS 16293-2422 è un sistema multiplo di stelle molto giovani, si trova a circa 400 anni luce da noi nella zona di formazione stellare Rho Ophiuchi (costellazione dell’Ofiuco). Dai dati raccolti con ALMA si evince che l’isocianato di metile in forma gassosa circonda tutte le giovani stelle. Le impronte chimiche di questa molecola sono state rilevate nelle calde e dense regioni interne dell’involucro di polvere e gas che circonda le stelle nelle prime fasi di formazione.

Ciascuno dei due gruppi ha analizzato gli spettri della luce della protostella per determinarne la composizione chimica, isolando le impronte chimiche della molecola organica complessa. I ricercatori hanno poi creato dei modelli numerici eseguendo esperimenti in laboratorio. Grazie a esperimenti criogenici a vuoto spinto nel laboratorio di Leida, gli scienziati guidati da Ligterink hanno provato che la molecola si può formare a temperature molto basse, arrivando fino a 15 Kelvin (-258 gradi Celsius).

“Lo studio delle molecole complesse in sistemi stellari giovani è uno degli obiettivi più affascinanti di ALMA. L’Italia e l’INAF si stanno impegnando in quest’area con risultati molto significativi, sia per i risultati scientifici che per lo sviluppo di nuove tecnologie per il futuro potenziamento di ALMA”, sottolinea Leonardo Testi, ricercatore presso l’ESO in Germania e l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Firenze. “La ricerca delle molecole complesse con ALMA in Italia è finanziata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca tramite il progetto premiale iALMA. Grazie a iALMA, INAF, con le strutture dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna e di Firenze, sta anche dando un contributo fondamentale per lo sviluppo di un nuovo ricevitore per ALMA, uno degli scopi principali è proprio quello di studiare la formazione delle molecole complesse e prebiotiche”, aggiunge.

Questo lavoro è stato presentato in due diversi articoli, entrambi pubblicati nello stesso numero della rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

da Sorrentino | Giu 1, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

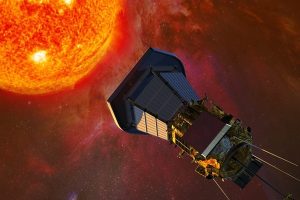

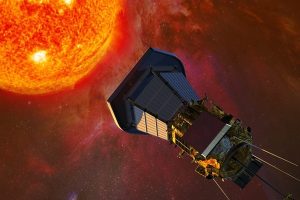

La NASA vuole studiare il Sole esplorandone la corona, con una missione senza precedenti, ribattezzata Solar Probe Plus. La sonda deputata a svolgere questo volo fantastico è la Parker Solar Probe (così denominata in onore dell’astrofisico Eugene Parker, che negli anni ’50 sviluppò la teoria sul vento solare, ed è la prima volta che la Nasa nomina un veicolo spaziale in onore di una persona ancora in vita), che si spingerà a circa sei milioni di chilometri di distanza dalla nostra stella, immergendosi nella parte più esterna dell’atmosfera per comprendere i meccanismi che regolano la temperature, il campo magnetico e il vento solare. I dati raccolti nel corso della missione inoltre, saranno utili al miglioramento delle previsioni degli effetti del vento solare sul nostro clima, sui sistemi di telecomunicazione e sull’influsso a carico degli astronauti sottoposti a lunghe permanenze nello spazio.

La NASA vuole studiare il Sole esplorandone la corona, con una missione senza precedenti, ribattezzata Solar Probe Plus. La sonda deputata a svolgere questo volo fantastico è la Parker Solar Probe (così denominata in onore dell’astrofisico Eugene Parker, che negli anni ’50 sviluppò la teoria sul vento solare, ed è la prima volta che la Nasa nomina un veicolo spaziale in onore di una persona ancora in vita), che si spingerà a circa sei milioni di chilometri di distanza dalla nostra stella, immergendosi nella parte più esterna dell’atmosfera per comprendere i meccanismi che regolano la temperature, il campo magnetico e il vento solare. I dati raccolti nel corso della missione inoltre, saranno utili al miglioramento delle previsioni degli effetti del vento solare sul nostro clima, sui sistemi di telecomunicazione e sull’influsso a carico degli astronauti sottoposti a lunghe permanenze nello spazio.

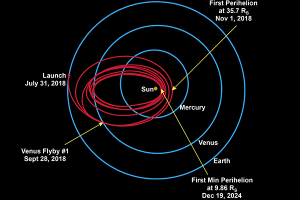

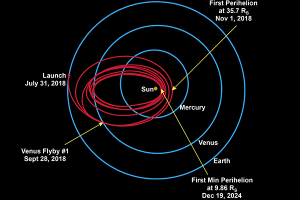

I dettagli della missione – la cui finestra di lancio è compresa tra il 31 luglio e il 19 agosto 2018– sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è tenuta al William Eckhardt Research Center Auditorium dell’Università di Chicago. Per raggiungere il Sole la sonda effettuerà un percorso innovativo che la porterà in sei anni e undici mesi di missione ad effettuare sette fly-by di Venere, che la porteranno a quasi 5,9 milioni di chilometri dalla nostra stella, circa otto volte più vicina di qualsiasi altra sonda. Questa estrema vicinanza (fino a dieci raggi solari dal centro del Sole, a nove dalla superficie) permetterà a Solar Probe Plus di osservare i cambiamenti di velocità del vento solare, da subsonico a supersonico e la formazione delle particelle solari altamente energetiche. La missione punta a spiegare perché la corona da cui ha origine il vento, nonostante sia la parte più esterna, è molto più calda della superficie del sole.

I dettagli della missione – la cui finestra di lancio è compresa tra il 31 luglio e il 19 agosto 2018– sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è tenuta al William Eckhardt Research Center Auditorium dell’Università di Chicago. Per raggiungere il Sole la sonda effettuerà un percorso innovativo che la porterà in sei anni e undici mesi di missione ad effettuare sette fly-by di Venere, che la porteranno a quasi 5,9 milioni di chilometri dalla nostra stella, circa otto volte più vicina di qualsiasi altra sonda. Questa estrema vicinanza (fino a dieci raggi solari dal centro del Sole, a nove dalla superficie) permetterà a Solar Probe Plus di osservare i cambiamenti di velocità del vento solare, da subsonico a supersonico e la formazione delle particelle solari altamente energetiche. La missione punta a spiegare perché la corona da cui ha origine il vento, nonostante sia la parte più esterna, è molto più calda della superficie del sole.

La sonda, che viaggerà a circa 300 chilometri al secondo (un millesimo della velocità della luce, la più alta velocità per un veicolo costruito dall’uomo), effettuerà 24 orbite che corrisponderanno ad altrettanti attraversamenti della corona solare. A bordo, una serie di spettrometri, uno strumento per la misurazione delle onde generate dal plasma solare e uno per la realizzazione di immagini ad alta definizione della superficie. La sonda inoltre, sarà dotata di scudi termici ad altissima resistenza, che le consentiranno di resistere alle temperature estreme, fino a 2000 gradi Celsius, che dovrà affrontare durante il sorvolo del Sole.

da Sorrentino | Giu 1, 2017 | Astronomia, Primo Piano

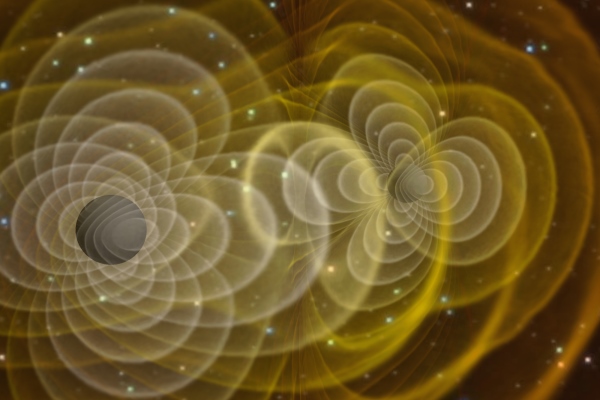

Le collaborazioni internazionali LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) e VIRGO – che fa capo a EGO (European Gravitational Observatory), fondato a Càscina, nella campagna pisana, dall’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e dal CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) – hanno ascoltato per la terza volta i sussurri del Cosmo, le onde gravitazionali. Il segnale è stato catturato il 4 gennaio 2017. I dettagli sono stati pubblicati su Physical Review Letters. Ancora una volta – come per il primo annuncio dell’11 febbraio 2016 e il bis del 15 giugno dello stesso anno – a generare queste increspature che hanno perturbato la trama dello spazio-tempo, sono stati due buchi neri che si sono fusi insieme, fino a diventare una cosa sola. Un unico oggetto celeste con una massa pari a 49 volte quella del Sole. E a una distanza record, circa 3 miliardi di anni luce, circa il doppio rispetto a quella dei due precedenti segnali.

Le collaborazioni internazionali LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) e VIRGO – che fa capo a EGO (European Gravitational Observatory), fondato a Càscina, nella campagna pisana, dall’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e dal CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) – hanno ascoltato per la terza volta i sussurri del Cosmo, le onde gravitazionali. Il segnale è stato catturato il 4 gennaio 2017. I dettagli sono stati pubblicati su Physical Review Letters. Ancora una volta – come per il primo annuncio dell’11 febbraio 2016 e il bis del 15 giugno dello stesso anno – a generare queste increspature che hanno perturbato la trama dello spazio-tempo, sono stati due buchi neri che si sono fusi insieme, fino a diventare una cosa sola. Un unico oggetto celeste con una massa pari a 49 volte quella del Sole. E a una distanza record, circa 3 miliardi di anni luce, circa il doppio rispetto a quella dei due precedenti segnali.

“Abbiamo avuto ulteriori conferme dell’esistenza di buchi neri di massa stellare, superiore a circa 20 volte quella del Sole. Si tratta di oggetti cosmici – spiega David Shoemaker, da poco alla guida della Collaborazione LIGO, che comprende un migliaio di ricercatori -, la cui esistenza era in dubbio prima che LIGO ne catturasse il segnale per la prima volta. È straordinario che gli esseri umani, grazie alle Collaborazioni LIGO e VIRGO, siano stati in grado di testare eventi così estremi. Che hanno avuto luogo miliardi di anni fa e a miliardi di anni luce di distanza da noi”. La terza onda gravitazionale è stata catturata nel corso della nuova campagna di raccolta dati degli interferometri gemelli LIGO, localizzati negli USA: a Livingston, in Louisiana, e a Hanford, nello stato di Washington. Una campagna partita il 30 novembre 2016, dopo una fase di test e aggiornamenti tecnici che ne ha aumentato la sensibilità, e che si protrarrà durante l’estate. I due buchi neri, spiraleggiando fino a fondersi, hanno sprigionato energie enormi sotto forma di onde gravitazionali. Se l’energia fosse stata emessa come radiazione luminosa, l’evento avrebbe avuto una potenza superiore a quella di tutte le stelle e le galassie dell’Universo osservabile. La nuova osservazione fornisce anche alcuni indizi sulla direzione dell’asse di rotazione dei buchi neri. Infatti, mentre due buchi neri orbitano uno intorno all’altro, ciascuno ruota anche intorno al proprio asse. Come una coppia di pattinatori sul ghiaccio. L’analisi dei dati tende a indicare che almeno uno dei due buchi neri fosse disallineato rispetto al moto orbitale. Alle due antenne LIGO, intanto, nella primavera del 2017 si è affiancata anche la versione avanzata dell’interferometro VIRGO. Insieme, i tre interferometri laser garantiranno quella triangolazione del segnale necessaria agli scienziati per capire da quale regione dell’Universo provengono le onde gravitazionali catturate. “A partire da quest’estate VIRGO amplierà il network di rivelatori, consentendoci di localizzare meglio i segnali”, conclude Jo van den Brand, a capo della Collaborazione VIRGO.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Mag 28, 2017 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

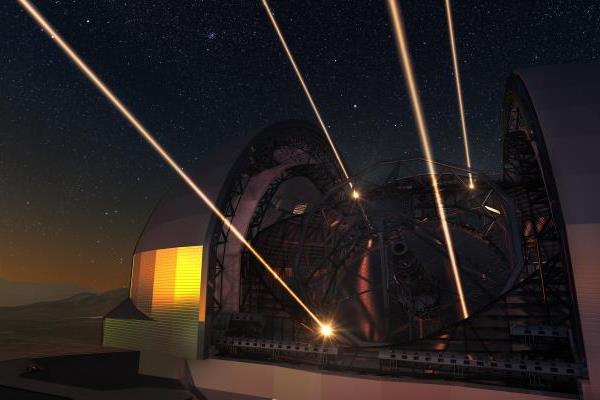

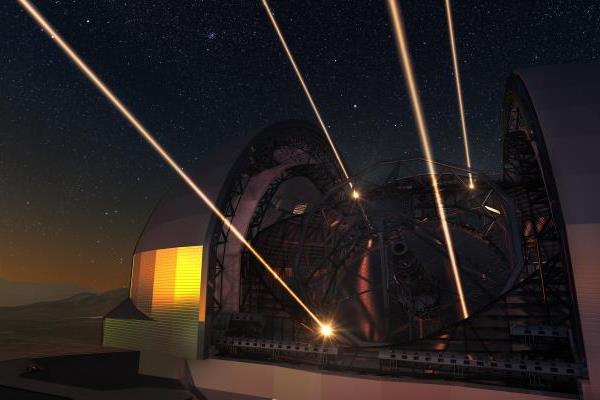

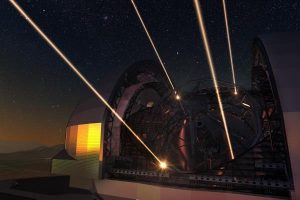

Sulla vetta del Cerro Armazones, sulle Ande cilene a una quota di 3000 metri, è stata posata la prima pietra di quello che è stato definito il telescopio del futuro: l’Extremely Large Telescope, un telescopio che parla italiano. La cerimonia, spostata all’ultimo momento alla Paranal Residencia (2400 metri) a causa delle condizioni avverse presenti in alta quota, si è svolta alla presenza della Presidente della Repubblica del Cile, Michelle Bachelet, del Direttore Generale dello European Southern Observatory (ESO) Tim de Zeeuw, del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico, di Stefania Giannini, in rappresentanza della Commissione esteri del Senato, dell’Ambasciatore italiano Marco Ricci e del console italiano in Cile Nicoletta Gliubich.

Sulla vetta del Cerro Armazones, sulle Ande cilene a una quota di 3000 metri, è stata posata la prima pietra di quello che è stato definito il telescopio del futuro: l’Extremely Large Telescope, un telescopio che parla italiano. La cerimonia, spostata all’ultimo momento alla Paranal Residencia (2400 metri) a causa delle condizioni avverse presenti in alta quota, si è svolta alla presenza della Presidente della Repubblica del Cile, Michelle Bachelet, del Direttore Generale dello European Southern Observatory (ESO) Tim de Zeeuw, del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico, di Stefania Giannini, in rappresentanza della Commissione esteri del Senato, dell’Ambasciatore italiano Marco Ricci e del console italiano in Cile Nicoletta Gliubich.

«Con ELT supereremo i limiti attuali dell’universo conosciuto, spingendoci a osservare le prime stelle e le prime galassie che si sono formate, ma avremo anche la possibilità di studiare con un livello di dettaglio senza precedenti pianeti extrasolari che oggi appena sappiamo esistere, riuscendo addirittura a caratterizzare la loro eventuale atmosfera, alla ricerca di tracce di vita» dice D’Amico. «L’Istituto Nazionale di Astrofisica è in prima linea in questo ambizioso progetto con l’eccellenza dei suoi ricercatori e gioca un ruolo di global player nel contesto della diplomazia scientifica internazionale, dimostrandosi allo stesso tempo un efficiente polo aggregatore dell’industria nazionale».

L’Italia è protagonista in questa avventura che oggi ha visto il “via” delle operazioni di costruzione del telescopio – la prima luce dello strumento è prevista per il 2024 – avendo vinto la più grande commessa mai assegnata per un progetto di Astronomia da Terra. Il contratto comprende la progettazione, la realizzazione, il trasporto, la costruzione, l’assemblaggio sul sito dove sarà collocato ELT e la verifica finale della cupola e della struttura meccanica del telescopio. La realizzazione di queste due strutture è una vera e propria sfida ingegneristica, che vedrà la costruzione di una cupola del diametro di 80 metri completamente rotante che avrà una massa complessiva di circa 5000 tonnellate, ma anche la montatura del telescopio e la struttura dove verranno alloggiate le sue ottiche, con una massa complessiva movimentabile di oltre 3000 tonnellate. Per dare un’idea delle dimensioni complessive di ELT, l’altezza della struttura, pari a circa 90 metri, è quella di un palazzo di 30 piani e la superficie della sua pianta è come quella di un campo da calcio.

L’Italia partecipa all’ESO come membro attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che delega la rappresentanza nazionale al Presidente in carica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. All’INAF compete il coordinamento della policy nazionale per l’astrofisica e lo sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo in questo settore. L’INAF finanzia le attività di la partecipazione al progetto ELT di ESO attraverso un finanziamento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) che si aggiunge alla quota statutaria in carico al MAECI, e promuove la partecipazione dell’industria italiana alle diverse fasi di sviluppo e costruzione delle infrastrutture.

«Attraverso un’azione congiunta del MIUR col nostro Istituto Nazionale di Astrofisica e la diplomazia scientifica che sempre più caratterizza la nostra presenza all’estero, il ruolo giocato dall’Italia – attraverso questo progetto internazionale – è da protagonista assoluto. Per questo motivo, è con grande orgoglio che vediamo nascere, con l’impegno delle imprese italiane, questo grande strumento d’esplorazione del cielo. Il telescopio ELT, con tanta tecnologia italiana nelle sue parti costituenti, testimonia l’alto tasso d’innovazione che le eccellenze del nostro sistema scientifico e industriale sanno esprimere negli scenari internazionali più complessi». Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha salutato la posa della prima pietra dell’ELT che, una volta ultimato, sarà il più grande telescopio ottico/infrarosso mai costruito (alto quasi due volte il Colosseo e grande come uno stadio da calcio).

Il progetto vede l’Italia fortemente coinvolta, dal momento che il consorzio italiano ACe (Astaldi, Cimolai e il sub-contrattista incaricato EIE Group) ha vinto l’appalto per la costruzione della struttura principale del telescopio e della sua imponente cupola, mentre l’INAF partecipa alla realizzazione di alcuni dei principali strumenti d’avanguardia che rappresentano il cuore scientifico dell’ELT. Il futuristico sistema di ottiche adattive studiato dall’INAF per ELT si chiama MAORY e permetterà di annullare gli effetti negativi prodotti dalla turbolenza atmosferica e consentendo così agli strumenti per le osservazioni nel vicino infrarosso di ottenere immagini di nitidezza e profondità eccezionali, risultato possibile sfruttando una costellazione di stelle artificiali prodotte tramite raggi laser puntati verso il cielo. La grande risoluzione spaziale di ELT sarà fondamentale per il lavoro dello strumento MICADO che verrà installato a valle di MAORY, le immagini acquisite da MICADO saranno le più nitide e risolute mai ottenute da uno strumento astronomico sia da terra che dallo spazio. MICADO, al cui sviluppo partecipa anche l’INAF, supererà di gran lunga per finezza delle immagini il telescopio spaziale americano Hubble ma anche il nuovo telescopio spaziale prossimo al lancio JWST.

Altro gioiello dell’ELT, in cui l’INAF è coinvolto, è HIRES, uno spettrografo ad altissima risoluzione e grande stabilità temporale. Traendo profitto dall’enorme quantità di luce raccolta da ELT consentirà per la prima volta di analizzare la composizione chimica delle atmosfere dei pianeti extrasolari stabilendo se possono ospitare vita vegetale o animale. In virtù della sua stabilità e precisione HIRES consentirà inoltre di scoprire e determinare la massa di piccoli pianeti e corpi orbitanti attorno ad altre stelle e di studiare la fasi di formazione dei pianeti intorno a stelle giovani appena formate.

384 ore complessive di osservazioni con il radiotelescopio Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) nel New Mexico, USA, concentrate in una porzione di cielo grande quanto 9 volte la superficie apparente della Luna piena, hanno permesso a un team internazionale di astronomi, tra cui alcuni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, di ottenere una serie di dettagliate e profonde immagini dell’universo nelle onde radio, tra le migliori mai realizzate finora. L’enorme mole di dati raccolti da questo progetto, denominato VLA-COSMOS 3GHz Large Project e guidato da ricercatori dell’Università di Zagabria, permetterà agli scienziati di ottenere preziose informazioni sulle proprietà e sull’evoluzione delle circa 11 mila galassie individuate dalla survey che abbracciano un arco di tempo di circa 13 miliardi di anni, praticamente quasi tutta l’età dell’universo stesso, che oggi stimiamo essere di 13,6 miliardi di anni. Una serie di lavori su argomenti scientifici prodotti da questi dati verrà pubblicata in un numero speciale della rivista Astronomy&Astrophysics.

384 ore complessive di osservazioni con il radiotelescopio Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) nel New Mexico, USA, concentrate in una porzione di cielo grande quanto 9 volte la superficie apparente della Luna piena, hanno permesso a un team internazionale di astronomi, tra cui alcuni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, di ottenere una serie di dettagliate e profonde immagini dell’universo nelle onde radio, tra le migliori mai realizzate finora. L’enorme mole di dati raccolti da questo progetto, denominato VLA-COSMOS 3GHz Large Project e guidato da ricercatori dell’Università di Zagabria, permetterà agli scienziati di ottenere preziose informazioni sulle proprietà e sull’evoluzione delle circa 11 mila galassie individuate dalla survey che abbracciano un arco di tempo di circa 13 miliardi di anni, praticamente quasi tutta l’età dell’universo stesso, che oggi stimiamo essere di 13,6 miliardi di anni. Una serie di lavori su argomenti scientifici prodotti da questi dati verrà pubblicata in un numero speciale della rivista Astronomy&Astrophysics.

Si chiama PBC J2333.9-2343 ed è una radiogalassia gigante che mostra caratteristiche assai peculiari, in particolare per quello che riguarda il comportamento del suo nucleo, forse a causa di un passato assai burrascoso. I getti di materiale provenienti dal nucleo sembrerebbero infatti essersi ‘accesi’, ‘spenti’ e – probabilmente a causa di una fusione tra due galassie – ‘riaccesi’ nuovamente, cambiando però direzione. Un gruppo di scienziati, guidati da ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha studiato a fondo questa radiogalassia, osservandola a diverse lunghezze d’onda grazie a vari telescopi spaziali e da terra, tra cui il telescopio spaziale dell’ESA X-ray Multi-Mirror Newton per la banda X, il telescopio di San Pedro Martir per la banda ottica, il Very Long Baseline Array – VLBA per la banda radio ad altissima risoluzione spaziale e la NRAO VLA Sky Survey per la banda radio.

Si chiama PBC J2333.9-2343 ed è una radiogalassia gigante che mostra caratteristiche assai peculiari, in particolare per quello che riguarda il comportamento del suo nucleo, forse a causa di un passato assai burrascoso. I getti di materiale provenienti dal nucleo sembrerebbero infatti essersi ‘accesi’, ‘spenti’ e – probabilmente a causa di una fusione tra due galassie – ‘riaccesi’ nuovamente, cambiando però direzione. Un gruppo di scienziati, guidati da ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha studiato a fondo questa radiogalassia, osservandola a diverse lunghezze d’onda grazie a vari telescopi spaziali e da terra, tra cui il telescopio spaziale dell’ESA X-ray Multi-Mirror Newton per la banda X, il telescopio di San Pedro Martir per la banda ottica, il Very Long Baseline Array – VLBA per la banda radio ad altissima risoluzione spaziale e la NRAO VLA Sky Survey per la banda radio.

La NASA vuole studiare il Sole esplorandone la corona, con una missione senza precedenti, ribattezzata Solar Probe Plus. La sonda deputata a svolgere questo volo fantastico è la Parker Solar Probe (così denominata in onore dell’astrofisico Eugene Parker, che negli anni ’50 sviluppò la teoria sul vento solare, ed è la prima volta che la Nasa nomina un veicolo spaziale in onore di una persona ancora in vita), che si spingerà a circa sei milioni di chilometri di distanza dalla nostra stella, immergendosi nella parte più esterna dell’atmosfera per comprendere i meccanismi che regolano la temperature, il campo magnetico e il vento solare. I dati raccolti nel corso della missione inoltre, saranno utili al miglioramento delle previsioni degli effetti del vento solare sul nostro clima, sui sistemi di telecomunicazione e sull’influsso a carico degli astronauti sottoposti a lunghe permanenze nello spazio.

La NASA vuole studiare il Sole esplorandone la corona, con una missione senza precedenti, ribattezzata Solar Probe Plus. La sonda deputata a svolgere questo volo fantastico è la Parker Solar Probe (così denominata in onore dell’astrofisico Eugene Parker, che negli anni ’50 sviluppò la teoria sul vento solare, ed è la prima volta che la Nasa nomina un veicolo spaziale in onore di una persona ancora in vita), che si spingerà a circa sei milioni di chilometri di distanza dalla nostra stella, immergendosi nella parte più esterna dell’atmosfera per comprendere i meccanismi che regolano la temperature, il campo magnetico e il vento solare. I dati raccolti nel corso della missione inoltre, saranno utili al miglioramento delle previsioni degli effetti del vento solare sul nostro clima, sui sistemi di telecomunicazione e sull’influsso a carico degli astronauti sottoposti a lunghe permanenze nello spazio. I dettagli della missione – la cui finestra di lancio è compresa tra il 31 luglio e il 19 agosto 2018– sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è tenuta al William Eckhardt Research Center Auditorium dell’Università di Chicago. Per raggiungere il Sole la sonda effettuerà un percorso innovativo che la porterà in sei anni e undici mesi di missione ad effettuare sette fly-by di Venere, che la porteranno a quasi 5,9 milioni di chilometri dalla nostra stella, circa otto volte più vicina di qualsiasi altra sonda. Questa estrema vicinanza (fino a dieci raggi solari dal centro del Sole, a nove dalla superficie) permetterà a Solar Probe Plus di osservare i cambiamenti di velocità del vento solare, da subsonico a supersonico e la formazione delle particelle solari altamente energetiche. La missione punta a spiegare perché la corona da cui ha origine il vento, nonostante sia la parte più esterna, è molto più calda della superficie del sole.

I dettagli della missione – la cui finestra di lancio è compresa tra il 31 luglio e il 19 agosto 2018– sono stati illustrati in una conferenza stampa che si è tenuta al William Eckhardt Research Center Auditorium dell’Università di Chicago. Per raggiungere il Sole la sonda effettuerà un percorso innovativo che la porterà in sei anni e undici mesi di missione ad effettuare sette fly-by di Venere, che la porteranno a quasi 5,9 milioni di chilometri dalla nostra stella, circa otto volte più vicina di qualsiasi altra sonda. Questa estrema vicinanza (fino a dieci raggi solari dal centro del Sole, a nove dalla superficie) permetterà a Solar Probe Plus di osservare i cambiamenti di velocità del vento solare, da subsonico a supersonico e la formazione delle particelle solari altamente energetiche. La missione punta a spiegare perché la corona da cui ha origine il vento, nonostante sia la parte più esterna, è molto più calda della superficie del sole.

Le collaborazioni internazionali LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) e VIRGO – che fa capo a EGO (European Gravitational Observatory), fondato a Càscina, nella campagna pisana, dall’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e dal CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) – hanno ascoltato per la terza volta i sussurri del Cosmo, le onde gravitazionali. Il segnale è stato catturato il 4 gennaio 2017. I dettagli sono stati pubblicati su Physical Review Letters. Ancora una volta – come per il primo annuncio dell’11 febbraio 2016 e il bis del 15 giugno dello stesso anno – a generare queste increspature che hanno perturbato la trama dello spazio-tempo, sono stati due buchi neri che si sono fusi insieme, fino a diventare una cosa sola. Un unico oggetto celeste con una massa pari a 49 volte quella del Sole. E a una distanza record, circa 3 miliardi di anni luce, circa il doppio rispetto a quella dei due precedenti segnali.

Le collaborazioni internazionali LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) e VIRGO – che fa capo a EGO (European Gravitational Observatory), fondato a Càscina, nella campagna pisana, dall’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e dal CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) – hanno ascoltato per la terza volta i sussurri del Cosmo, le onde gravitazionali. Il segnale è stato catturato il 4 gennaio 2017. I dettagli sono stati pubblicati su Physical Review Letters. Ancora una volta – come per il primo annuncio dell’11 febbraio 2016 e il bis del 15 giugno dello stesso anno – a generare queste increspature che hanno perturbato la trama dello spazio-tempo, sono stati due buchi neri che si sono fusi insieme, fino a diventare una cosa sola. Un unico oggetto celeste con una massa pari a 49 volte quella del Sole. E a una distanza record, circa 3 miliardi di anni luce, circa il doppio rispetto a quella dei due precedenti segnali.

Sulla vetta del Cerro Armazones, sulle Ande cilene a una quota di 3000 metri, è stata posata la prima pietra di quello che è stato definito il telescopio del futuro: l’Extremely Large Telescope, un telescopio che parla italiano. La cerimonia, spostata all’ultimo momento alla Paranal Residencia (2400 metri) a causa delle condizioni avverse presenti in alta quota, si è svolta alla presenza della Presidente della Repubblica del Cile, Michelle Bachelet, del Direttore Generale dello European Southern Observatory (ESO) Tim de Zeeuw, del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico, di Stefania Giannini, in rappresentanza della Commissione esteri del Senato, dell’Ambasciatore italiano Marco Ricci e del console italiano in Cile Nicoletta Gliubich.

Sulla vetta del Cerro Armazones, sulle Ande cilene a una quota di 3000 metri, è stata posata la prima pietra di quello che è stato definito il telescopio del futuro: l’Extremely Large Telescope, un telescopio che parla italiano. La cerimonia, spostata all’ultimo momento alla Paranal Residencia (2400 metri) a causa delle condizioni avverse presenti in alta quota, si è svolta alla presenza della Presidente della Repubblica del Cile, Michelle Bachelet, del Direttore Generale dello European Southern Observatory (ESO) Tim de Zeeuw, del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico, di Stefania Giannini, in rappresentanza della Commissione esteri del Senato, dell’Ambasciatore italiano Marco Ricci e del console italiano in Cile Nicoletta Gliubich.