da Sorrentino | Mag 25, 2017 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Perdita gravissima per la comunità scientifica italiana e mondiale. L’astrofisico Giovanni Bignami, 73 anni, una delle figure più autorevoli nel campo delle scienze spaziali, è mancato improvvisamente, stroncato da un malore mentre si trovava a Madrid. Presidente dell’Agenzia spaziale italiana 2007 al 2008 e dell’Istituto nazionale di astrofisica, nonché del Cospar, comitato internazionale per le scienze spaziali, Accademico dei Lincei, ha diretto il Centro di Studi Spaziali in Francia, che gli conferito la Legion d’Onore. Ed era anche Accademico dei Lincei. La sua popolarità di scienziato e astrofisico esplose nel 1972 con la scoperta di Geminga (acronimo preso in prestito dal dialetto milanese, per descrivere qualcosa che non c’è), la prima stella di neutroni senza emissioni radio. Era presidente del consiglio di amministrazione del progetto SKA, lo Square Kilometre Array, progetto internazionale il cui obiettivo è costruire il più grande radiotelescopio in due siti, Australia e Sudafrica. Bignami era per tutti “Nanni” e gli era stato dedicato l’asteroide 6852 Nannibignami, scoperto nel 1985. Una vita trascorsa a inseguire le possibili risposte ai fenomeni del cosmo, a divulgare le conoscenze sullo Spazio e negli anni più recenti a costruire l’idea di colonizzare Marte. Tanti i libri di cui è stato autore: da “I marziani siamo noi” allo straripante “Oro dagli asteroidi e asparagi su Marte” fino all’ambizioso e visionario “The Future of Human Space Exploration”. Titoli intervallati dalla meritevole riedizione del libro dedicato alla conquista di Marte, scritto da Werner Von Braun. Nanni Bignami era uno scienziato e astrofisico concreto, che amava esplorare e comunicare.

Perdita gravissima per la comunità scientifica italiana e mondiale. L’astrofisico Giovanni Bignami, 73 anni, una delle figure più autorevoli nel campo delle scienze spaziali, è mancato improvvisamente, stroncato da un malore mentre si trovava a Madrid. Presidente dell’Agenzia spaziale italiana 2007 al 2008 e dell’Istituto nazionale di astrofisica, nonché del Cospar, comitato internazionale per le scienze spaziali, Accademico dei Lincei, ha diretto il Centro di Studi Spaziali in Francia, che gli conferito la Legion d’Onore. Ed era anche Accademico dei Lincei. La sua popolarità di scienziato e astrofisico esplose nel 1972 con la scoperta di Geminga (acronimo preso in prestito dal dialetto milanese, per descrivere qualcosa che non c’è), la prima stella di neutroni senza emissioni radio. Era presidente del consiglio di amministrazione del progetto SKA, lo Square Kilometre Array, progetto internazionale il cui obiettivo è costruire il più grande radiotelescopio in due siti, Australia e Sudafrica. Bignami era per tutti “Nanni” e gli era stato dedicato l’asteroide 6852 Nannibignami, scoperto nel 1985. Una vita trascorsa a inseguire le possibili risposte ai fenomeni del cosmo, a divulgare le conoscenze sullo Spazio e negli anni più recenti a costruire l’idea di colonizzare Marte. Tanti i libri di cui è stato autore: da “I marziani siamo noi” allo straripante “Oro dagli asteroidi e asparagi su Marte” fino all’ambizioso e visionario “The Future of Human Space Exploration”. Titoli intervallati dalla meritevole riedizione del libro dedicato alla conquista di Marte, scritto da Werner Von Braun. Nanni Bignami era uno scienziato e astrofisico concreto, che amava esplorare e comunicare.

da Sorrentino | Mag 22, 2017 | Astronomia, Industria, Primo Piano, Programmi

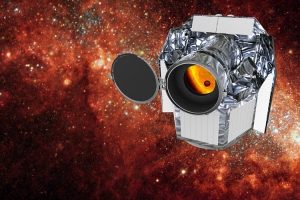

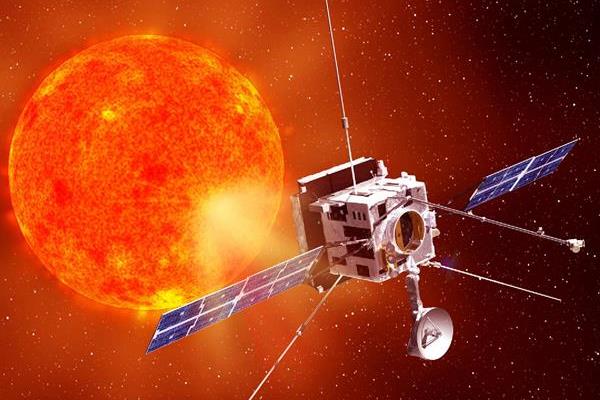

Prosegue il cammino verso il completamento della sonda Solar Orbiter dell’Agenzia Spaziale Europea, che permetterà di intraprendere l’esplorazione del confine più interno del Sistema Solare. Il programma si avvale del contributo italiano per alcuni dei suoi strumenti, sviluppati per osservare il Sole a distanza estremamente ravvicinata. A bordo della sonda sono previsti 10 strumenti uno dei quali italiano, il coronografo METIS, che osserverà nei minimi dettagli l’atmosfera della nostra stella in continua espansione per la sua altissima temperatura, a milioni di gradi, e frequentemente perturbata da gigantesche eruzioni di plasma. Lo strumento METIS, finanziato e gestito dall’Agenzia Spaziale Italiana, è stato ideato e realizzato da un team scientifico di diversi istituti INAF e università italiane, principalmente di Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli e Catania, e da un consorzio industriale formato dalla OHB Italia di Milano e la ThalesAlenia Space di Torino, in collaborazione con l’istituto Max Planck per lo Studio del Sistema Solare (MPS) di Göttingen in Germania, e l’Accademia della Scienze della Repubblica Ceca. Il contributo italiano alla sonda si rafforza anche con lo strumento Solar Wind Analyzer (SWA) per il quale l’ASI ha realizzato la Data Processing Unit (DPU). La consegna dell’unità al Mullard Space Science Laboratory, da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Technosystem Developments, Sitael, Leonardo, Planetek, responsabile della realizzazione della DPU, è prevista nel mese di giugno 2017.

Il coronografo METIS è arrivato a Stevenage (UK), presso Airbus Defence & Space, dove sarà integrato sulla sonda. Questa importante tappa nello sviluppo del progetto si colloca al termine delle attività di integrazione, verifica funzionale e calibrazione dello strumento che dallo scorso dicembre fino ai giorni scorsi è stata realizzata nella facility OPSys dell’INAF presso l’ALTEC di Torino. Solar Orbiter, il cui lancio è previsto per il 2019, si avvicinerà alla nostra stella più di Mercurio, il pianeta più interno del Sistema Solare, e uscirà dal piano dell’orbita terrestre per osservare per la prima volta i poli del Sole.

“La complessità del programma METIS è consistita principalmente nel coordinare i vari contributi, inclusi quelli dei partner stranieri, all’interno della pianificazione temporale della missione Solar Orbiter estremamente sfidante, che ha portato alla consegna dello strumento in meno di 3 anni dall’inizio della fase realizzativa” dice Marco Castronuovo, Program Manager ASI di METIS. “Garantire poi il rispetto dei requisiti tecnici molto stringenti del coronografo, quali la cleanliness e l’accuratezza di lavorazione delle superfici degli specchi, ha richiesto l’utilizzo di tecnologie al limite dello sviluppo attuale”.

Il coronografo METIS creerà un’eclisse artificiale, permettendo l’osservazione dell’emissione della corona solare che, anche dove appare più intensa, è milioni di volte più debole di quella del disco. Grazie ad un innovativo ed ingegnoso disegno ottico, METIS è il primo coronografo in grado di ottenere immagini della corona solare simultaneamente in luce visibile e ultravioletta. Le sue osservazioni saranno cruciali per arrivare a svelare finalmente i meccanismi di innesco e propagazione delle eruzioni e onde d’urto solari, causa di violente perturbazioni di eliosfera e magnetosfere planetarie inclusa quella terrestre.

“Per il nostro team di fisici solari e tecnologi con la consegna del coronografo METIS all’Agenzia Spaziale Europea si concludono con soddisfazione anni di impegno volti a contribuire all’idea del Solar Orbiter e a dotarlo di METIS, lo strumento unico nel suo genere che continua la tradizione della coronografia spaziale italiana iniziata più di vent’anni fa con il successo di UVCS durante la missione SOHO” dice Ester Antonucci dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Torino, Principal Investigator di METIS. “L’obiettivo di METIS è osservare da vicino la tempestosa atmosfera solare per studiarne l’incessante espansione e soprattutto capire come si originano le enormi eruzioni di plasma solare che investono di quando in quando la Terra, sconvolgendo improvvisamente la sua magnetosfera”. Per questo programma l’ASI ha anche selezionato un logo, scelto sulla base di un concorso aperto al pubblico. Il simbolo rappresenta perfettamente l’obiettivo di METIS e il suo impegno: un tondo nero dal quale spunta, sfumata, la corona solare stilizzata nei colori dell’arcobaleno fino al violetto, e dove si staglia il profilo della sonda Solar Orbiter.

da Sorrentino | Mag 18, 2017 | Astronomia, Primo Piano

Un team di ricercatori guidati da Claudia Cicone (dell’Inaf – Osservatorio astronomico di Brera) ha rilevato gli spettri della riga di emissione del monossido di carbonio in un campione di piccole ma vicine galassie, scoprendo che più le galassie sono massicce, formano stelle e sono ricche in metalli e più la riga del monossido di carbonio è brillante. In altri termini, il monossido di carbonio è diventato rivelatore di un centinaio di galassie poco massicce nell’Universo locale grazie al programma osservativo Allsmog (Apex Low-redshift Legacy Survey for MOlecular Gas). Il gruppo di scienziati guidati da Claudia Cicone ha rilevato gli spettri della riga di emissione del monossido di carbonio CO(2-1) di galassie piccole e vicine. Le analisi effettuate dal team Allsmog implementano le ricerche finora condotte studiando la presenza di gas molecolare freddo in questo campione di galassie già ben caratterizzate in termini di formazione stellare, massa stellare e metallicità (ovvero il contenuto di elementi “pesanti”). Allsmog è un programma osservativo dell’Eso, ideato da Jeff Wagg (Ska Organisation) per studiare il gas molecolare tramite la linea di emissione del monossido di carbonio con il telescopio Atacama Pathfinder Experiment (Apex), una collaborazione tra il Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR), l’Onsala Space Observatory (Oso) e l’Eso, che si trova sulla piana di Chajnantor a 5000 metri di altitudine, nelle Ande Cilene. La vita operativa del telescopio è stata di recente prolungata di 5 anni e verrà utilizzato fino al 2022.

L’articolo “The final data release of ALLSMOG: a survey of CO in typical local low-M star-forming galaxies”, pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, comprende osservazioni di 97 galassie, 88 delle quali studiate con Apex (durante più di 300 ore di osservazione dall’estate 2013 all’inverno 2015/2016) e 9 con il radiotelescopio dell’Istituto di radioastronomia millimetrica (Iram) a Pico Veleta, in Spagna (tra il 2014 e il 2015). La survey Allsmog è la prima grande campagna osservativa sistematica extragalattica di monossido di carbonio effettuata con il telescopio Apex.

«Abbiamo studiato la presenza della riga del monossido di carbonio in funzione delle varie proprietà delle galassie – spiega Claudia Cicone – e abbiamo trovato che l’intensità della riga di emissione dipende strettamente dalla massa stellare, dal tasso di formazione stellare e dalla metallicità:ovvero, più le galassie sono massicce, formano stelle e sono ricche in metalli e più la riga del monossido di carbonio è brillante. Viceversa, più sono piccole e povere in metalli e più è difficile riuscire ad osservare questa riga. Ci sono due fattori che possono rendere il monossido di carbonio così poco brillante nelle galassie poco massicce. In primo luogo, la quantità del gas molecolare: se c’è meno gas, questo si riflette in una luminosità del monossido di carbonio più bassa, e quindi in una riga più debole. In secondo luogo, il basso contenuto di metalli del mezzo (gas) interstellare di queste galassie potrebbe essere legato ad un basso contenuto di polvere, che fa sì che la molecola del monossido di carbonio sia più esposta alla radiazione ultravioletta delle stelle giovani e massicce. In questo caso i fotoni UV potrebbero aver distrutto gran parte del monossido di carbonio nel mezzo interstellare. Quindi il monossido di carbonio potrebbe essere poco luminoso non perché ci sia poco gas molecolare nella forma di H2, ma perché la molecola del monossido di carbonio (che usiamo come “tracciante” indiretto dell’H2) è poco abbondante nel mezzo interstellare. Utilizzando il nostro campione di galassie abbiamo trovato correlazioni molto strette tra la luminosità del monossido di carbonio e il tasso di formazione stellare, e poi tra la luminosità del monossido di carbonio e la massa stellare. I nostri dati mostrano che tutte le galassie star forming dell’Universo locale obbediscono alle stesse relazioni di scala tra gas molecolare e proprietà fisiche delle galassie. Lo studio di queste correlazioni è importante per “predire” il comportamento di galassie di cui abbiamo informazioni limitate, ad esempio per galassie molto lontane, e per calibrare e validare i modelli di formazione ed evoluzione delle galassie».

«Abbiamo studiato la presenza della riga del monossido di carbonio in funzione delle varie proprietà delle galassie – spiega Claudia Cicone – e abbiamo trovato che l’intensità della riga di emissione dipende strettamente dalla massa stellare, dal tasso di formazione stellare e dalla metallicità:ovvero, più le galassie sono massicce, formano stelle e sono ricche in metalli e più la riga del monossido di carbonio è brillante. Viceversa, più sono piccole e povere in metalli e più è difficile riuscire ad osservare questa riga. Ci sono due fattori che possono rendere il monossido di carbonio così poco brillante nelle galassie poco massicce. In primo luogo, la quantità del gas molecolare: se c’è meno gas, questo si riflette in una luminosità del monossido di carbonio più bassa, e quindi in una riga più debole. In secondo luogo, il basso contenuto di metalli del mezzo (gas) interstellare di queste galassie potrebbe essere legato ad un basso contenuto di polvere, che fa sì che la molecola del monossido di carbonio sia più esposta alla radiazione ultravioletta delle stelle giovani e massicce. In questo caso i fotoni UV potrebbero aver distrutto gran parte del monossido di carbonio nel mezzo interstellare. Quindi il monossido di carbonio potrebbe essere poco luminoso non perché ci sia poco gas molecolare nella forma di H2, ma perché la molecola del monossido di carbonio (che usiamo come “tracciante” indiretto dell’H2) è poco abbondante nel mezzo interstellare. Utilizzando il nostro campione di galassie abbiamo trovato correlazioni molto strette tra la luminosità del monossido di carbonio e il tasso di formazione stellare, e poi tra la luminosità del monossido di carbonio e la massa stellare. I nostri dati mostrano che tutte le galassie star forming dell’Universo locale obbediscono alle stesse relazioni di scala tra gas molecolare e proprietà fisiche delle galassie. Lo studio di queste correlazioni è importante per “predire” il comportamento di galassie di cui abbiamo informazioni limitate, ad esempio per galassie molto lontane, e per calibrare e validare i modelli di formazione ed evoluzione delle galassie».

Perché usare cone target il gas molecolare freddo?

«La componente di gas freddo del mezzo interstellare ha un ruolo centrale nella formazione stellare e nella crescita ed evoluzione delle galassie. Nella maggior parte delle galassie presenti nell’Universo, il tasso di formazione stellare è regolato principalmente dalla quantità di gas freddo disponibile, in particolare dalla quantità di gas in forma molecolare. Ed è proprio dal collasso gravitazionale delle nubi molecolari che si formano nuove stelle. Il gas molecolare è dominato in massa dall’idrogeno molecolare (la molecola dell’H2), ma purtroppo, nella maggior parte delle sorgenti astrofisiche il gas molecolare ha una temperatura molto bassa (tra i 10 e i 50 gradi Kelvin) mentre le righe dell’H2 nell’infrarosso tracciano gas più caldo (a partire da circa 150 gradi Kelvin). Questo significa che nella maggior parte dei casi non possiamo usare l’H2 per misurare la massa totale di gas molecolare contenuta in una determinata sorgente astrofisica. Una molecola invece molto utile ai fini astrofisici è il monossido di carbonio (CO), la seconda molecola più abbondante dopo l’H2. Il monossido di carbonio emette transizioni (righe di emissione) particolarmente brillanti in quasi tutte le sorgenti astrofisiche che contengono gas molecolare, anche quelle più fredde. Per questo motivo le righe di emissione del monossido di carbonio, osservabili a lunghezze d’onda millimetriche e sub-millimetriche (dove, fortunatamente, l’atmosfera terrestre è abbastanza trasparente), sono tuttora il nostro metodo preferito per studiare le proprietà del gas molecolare nelle galassie».

da Sorrentino | Mag 13, 2017 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

I pianeti extrasolari finora scoperti sono oltre duemila, ma allo stato attuale delle conoscenze, analisi e osservazioni solo cinque di essi sarebbero in grado di ospitare la vita. Lo ha detto il Prof. Raffaele Gratton, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, intervenuto all’Accademia dei Lincei per un seminario dedicato ai pianeti abitabili al di fuori del nostro sistema solare. “Da qualche anno abbiamo iniziato a scoprire pianeti sulla cui superficie vi possono essere condizioni adatte alla formazione di esseri viventi – spiega il Prof. Gratton nella presentazione alla conferenza – in particolare, alcune tra le stelle piu’ vicine hanno pianeti o addirittura più di uno che potrebbero ospitare la vita. Per alcuni di questi possiamo progettare studi approfonditi dell’atmosfera che potranno essere condotti con i grandi strumenti dell’astronomia del prossimo decennio: il James Webb Space Telescope della NASA, i nuovi giganteschi telescopi tra cui l’Extremely Large Telescope dell’European Southern Observatory, alla cui costruzione partecipano con ruolo rilevante astronomi e aziende italiane, e infine i nuovi progetti dell’European Space Agency. Sono passati poco più di venti anni – aggiunge l’astronomo – dalla scoperta del primo pianeta extrasolare. Grazie ad un fantastico sviluppo delle tecniche osservative e dei metodi di analisi, oggi i pianeti noti sono oltre 2000, rivelando una sorprendente varietà di caratteristiche”.

I pianeti extrasolari finora scoperti sono oltre duemila, ma allo stato attuale delle conoscenze, analisi e osservazioni solo cinque di essi sarebbero in grado di ospitare la vita. Lo ha detto il Prof. Raffaele Gratton, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, intervenuto all’Accademia dei Lincei per un seminario dedicato ai pianeti abitabili al di fuori del nostro sistema solare. “Da qualche anno abbiamo iniziato a scoprire pianeti sulla cui superficie vi possono essere condizioni adatte alla formazione di esseri viventi – spiega il Prof. Gratton nella presentazione alla conferenza – in particolare, alcune tra le stelle piu’ vicine hanno pianeti o addirittura più di uno che potrebbero ospitare la vita. Per alcuni di questi possiamo progettare studi approfonditi dell’atmosfera che potranno essere condotti con i grandi strumenti dell’astronomia del prossimo decennio: il James Webb Space Telescope della NASA, i nuovi giganteschi telescopi tra cui l’Extremely Large Telescope dell’European Southern Observatory, alla cui costruzione partecipano con ruolo rilevante astronomi e aziende italiane, e infine i nuovi progetti dell’European Space Agency. Sono passati poco più di venti anni – aggiunge l’astronomo – dalla scoperta del primo pianeta extrasolare. Grazie ad un fantastico sviluppo delle tecniche osservative e dei metodi di analisi, oggi i pianeti noti sono oltre 2000, rivelando una sorprendente varietà di caratteristiche”.

L’attenzione è rivolta ai pianeti simili alla Terra, individuati intorno a tre stelle: Proxima Centauri, a noi più vicina, Trappist-1 e LHS1140, che si trovano a distanze comprese tra 4 e 40 anni luce. Dei 7 pianeti che orbitano intorno a Trappist-1, tre sono compresi in quella che viene definita zona abitabile, dove le temperature consentono la presenza di acqua allo stato liquido. Ma quello che può svelare prima e meglio di tutti le condizioni ideali per la vita sarebbe il pianeta denominato LHS 1140b, che può essere studiato con accuratezza durante il passaggio periodico davanti alla sua stella che è assai più brillante di Trappist-1. Resta candidato Proxima b, anche se gli astronomi non sono in grado di osservarlo direttamente. In ogni caso, un pianeta abitabile deve rilevare la presenza di un’atmosfera compatibile con le condizioni di vita così come la conosciamo.

da Sorrentino | Mag 3, 2017 | Astronomia, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

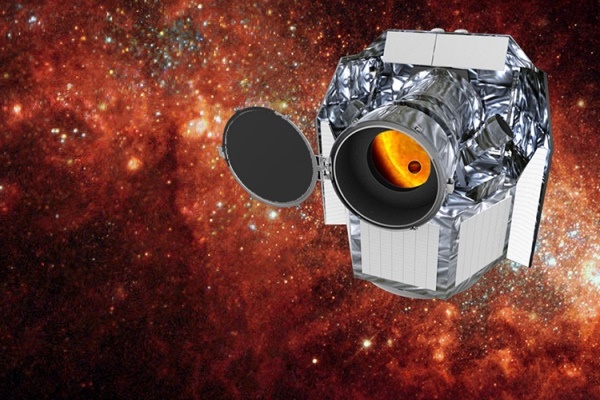

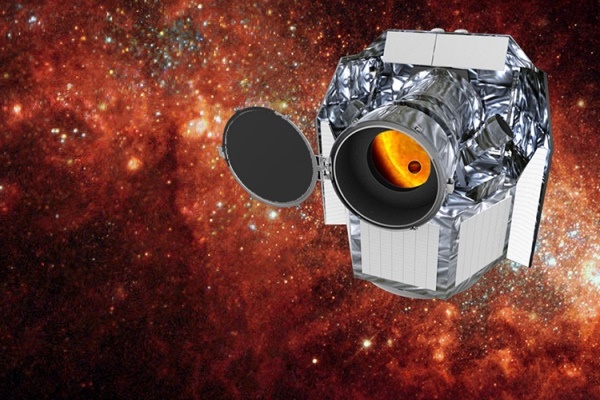

Il telescopio di CHEOPS, la missione europea per lo studio dei pianeti di altre stelle che sarà pronta al lancio entro la fine del 2018, è stato trasferito dall’Italia a Berna, dove sarà completata l’integrazione dello strumento. CHEOPS, CHaracterizing ExOplanet Satellite, è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Sviluppata congiuntamente con l’Ufficio Svizzero dello Spazio, il programma vede la guida dell’Università di Berna in consorzio con altri 11 paesi europei, tra cui spicca il contributo dell’Italia che ha disegnato gli specchi raccoglitori e l’ottica a ridosso del piano focale e che è stata responsabile dell’integrazione e del collaudo del telescopio, la cui struttura meccanica è stata fornita dall’Università di Berna.

Il telescopio di CHEOPS, la missione europea per lo studio dei pianeti di altre stelle che sarà pronta al lancio entro la fine del 2018, è stato trasferito dall’Italia a Berna, dove sarà completata l’integrazione dello strumento. CHEOPS, CHaracterizing ExOplanet Satellite, è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Sviluppata congiuntamente con l’Ufficio Svizzero dello Spazio, il programma vede la guida dell’Università di Berna in consorzio con altri 11 paesi europei, tra cui spicca il contributo dell’Italia che ha disegnato gli specchi raccoglitori e l’ottica a ridosso del piano focale e che è stata responsabile dell’integrazione e del collaudo del telescopio, la cui struttura meccanica è stata fornita dall’Università di Berna.

Sotto la guida dell’ASI e dell’INAF, il telescopio è stato realizzato nei laboratori della Leonardo S.p.A. di Firenze, con la collaborazione di Thales Alenia Space di Torino e Medialario di Bosisio Parini. Il team italiano, di cui fanno parte anche ricercatori dell’Università di Padova e lo Space Science Data Center dell’ASI, ha contribuito alle attività scientifiche necessarie a definire i requisiti, a verificare le performance strumentali, a preparare l’analisi dei dati. Il piccolo satellite dal peso di 250 kg, inizierà la sua missione con un lancio del razzo Soyuz dalla base europea di Kourou, Guyana Francese, che lo porterà in un’orbita a 700 km di altezza con un’inclinazione di 98° rispetto all’equatore, dove opererà per almeno quattro anni.

“Fornito di un paraluce di lunghezza pari al tubo, il telescopio è stato progettato in modo di ottenere la massima riduzione della luce diffusa possibile per generare un’immagine volutamente de-focalizzata e sparpagliata su un’area di circa 765 pixel” osserva Roberto Ragazzoni dell’Osservatorio Astronomico INAF di Padova, Instrument Scientist del telescopio di CHEOPS. “In questo modo è possibile raggiungere una precisione elevatissima nelle misure fornite”.

Le misure di CHEOPS, molto precise, essendo scevre del nocivo effetto della scintillazione della nostra atmosfera, forniranno le informazioni mancanti per determinare ad esempio quale sia la struttura interna dei pianeti, se rocciosa o gassosa, oppure se vi siano nei sistemi planetari investigati altri corpi non visti in precedenza, come altri pianeti oppure lune e eventuali anelli planetari.

Una parte del tempo del satellite sarà dedicata a completare e migliorare le misure fatte dal satellite TESS della NASA, un cacciatore di pianeti che sarà messo in orbita nel 2018, e che fornirà a CHEOPS molti oggetti da investigare con maggiore precisione. “I dati raccolti aiuteranno a comprendere i meccanismi di formazione ed evoluzione delle super-terre e dei pianeti di massa nettuniana, e per identificare un numero rilevante di pianeti con atmosfere in un ampio intervallo di masse, distanze dalla stella ospite, e parametri stellari”, osserva Isabella Pagano dell’Osservatorio Astrofisico INAF di Catania, responsabile scientifico in Italia per CHEOPS. “Questi dati saranno preziosi per la programmazione delle osservazioni mirate a comprendere la composizione e la struttura delle atmosfere planetarie, uno degli obiettivi del James Webb Space Telescope (JWST) che la NASA e l’ESA lanceranno sempre nel 2018”.

“CHEOPS è solo il primo di una serie di missioni spaziali dell’ESA che cambieranno radicalmente la nostra visione dei mondi al di fuori del nostro Sistema Solare” conclude Giampaolo Piotto dell’Università di Padova, membro del Team Scientifico di CHEOPS che sta selezionando i sistemi esoplanetari che CHEOPS dovrà osservare.

“La filosofia delle missioni Small dell’ESA è realizzare esperimenti scientifici dallo spazio di costo contenuto e con una tempistica relativamente breve, ma non per questo meno ambiziosi ed importanti di altre missioni che fanno parte del Programma Scientifico” sottolinea Barbara Negri, responsabile dell’Unità Esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’ASI.

“Fare in modo che il telescopio, una volta in orbita, garantisca le prestazioni richieste dagli scienziati ha richiesto la produzione di diversi modelli di sviluppo su cui sono stati effettuati test e verifiche all’interno di una pianificazione temporale particolarmente sfidante. Ciò ha consentito che l’ottica del telescopio sia pronta, a meno di 4 anni dall’inizio delle attività industriali” aggiunge Mario Salatti, Program Manager ASI del progetto.

da Sorrentino | Apr 28, 2017 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi, Servizi Satellitari

L’Italia avrà un importante ruolo scientifico e industriale nella missione Solar Orbiter, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea, che osserverà il Sole ad una distanza ravvicinata senza precedenti e il cui lancio è previsto nel 2019. Thales Alenia Space ha annunciato il completamento dello scudo termico del satellite Solar Orbiter, realizzato per conto di Airbus Defence and Space, e la consegna dello strumento Metis (Multi Element Telescope for Imaging and Spectroscopy) dell’Agenzia Spaziale Italiana. Solar Orbiter investigherà in dettaglio i principali fenomeni legati al Sole ed alla corona solare. Inserito nell’ orbita ellittica intorno al Sole, questo satellite così avanzato osserverà per la prima volta il Sole e il suo ambiente circostante ad una distanza molto ravvicinata Terra-Sole, inferiore alla distanza dal Sole del pianeta Mercurio. Come in tutte le principali missioni ESA di esplorazione del Sistema Solare, il puntamento del satellite sarà garantito dai sensori stellari realizzati da Leonardo.

L’Italia avrà un importante ruolo scientifico e industriale nella missione Solar Orbiter, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea, che osserverà il Sole ad una distanza ravvicinata senza precedenti e il cui lancio è previsto nel 2019. Thales Alenia Space ha annunciato il completamento dello scudo termico del satellite Solar Orbiter, realizzato per conto di Airbus Defence and Space, e la consegna dello strumento Metis (Multi Element Telescope for Imaging and Spectroscopy) dell’Agenzia Spaziale Italiana. Solar Orbiter investigherà in dettaglio i principali fenomeni legati al Sole ed alla corona solare. Inserito nell’ orbita ellittica intorno al Sole, questo satellite così avanzato osserverà per la prima volta il Sole e il suo ambiente circostante ad una distanza molto ravvicinata Terra-Sole, inferiore alla distanza dal Sole del pianeta Mercurio. Come in tutte le principali missioni ESA di esplorazione del Sistema Solare, il puntamento del satellite sarà garantito dai sensori stellari realizzati da Leonardo.

Solar Orbiter ospiterà dieci strumenti scientifici, tra cui Metis, promosso da un consorzio scientifico internazionale a guida italiana e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, prodotto Thales Alenia Space Italia in consorzio con la società OHB Italia. Per la prima volta questo strumento davvero innovativo produrrà immagini della corona solare ad alta risoluzione in luce visibile polarizzata e nell’ultravioletto. Queste informazioni acquisite da Metis permetteranno agli scienziati di caratterizzare completamente due delle più importanti componenti del plasma della corona solare e del “vento solare” (elettroni e protoni) e di rispondere a questioni fondamentali sull’origine e sui meccanismi di riscaldamento ed accelerazione del “vento solare”, l’origine delle particelle energetiche del sole, nonché l’eruzione e la prima evoluzione della massa delle eruzioni coronali.

Solar Orbiter ospiterà dieci strumenti scientifici, tra cui Metis, promosso da un consorzio scientifico internazionale a guida italiana e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, prodotto Thales Alenia Space Italia in consorzio con la società OHB Italia. Per la prima volta questo strumento davvero innovativo produrrà immagini della corona solare ad alta risoluzione in luce visibile polarizzata e nell’ultravioletto. Queste informazioni acquisite da Metis permetteranno agli scienziati di caratterizzare completamente due delle più importanti componenti del plasma della corona solare e del “vento solare” (elettroni e protoni) e di rispondere a questioni fondamentali sull’origine e sui meccanismi di riscaldamento ed accelerazione del “vento solare”, l’origine delle particelle energetiche del sole, nonché l’eruzione e la prima evoluzione della massa delle eruzioni coronali.

Lo scudo termico, interamente progettato e realizzato da Thales Alenis Space per conto di Airbus Defence and Space, sarà spedito verso il centro ESA IABG, in Germania, dove saranno eseguite le prove finali di termo-meccanica. La sfida tecnologica dello scudo consiste proprio nella sua funzione, quella di proteggere il satellite dalla intensissima radiazione solare presente ad una distanza cosi ravvicinata, creando un ambiente termico favorevole ad operare la strumentazione di bordo. Le sue dimensioni sono tali da mantenere in ombra tutto il satellite, irradiando il calore accumulato verso lo spazio profondo. In particolare, lo strato più esterno in Titanio è progettato per resistere a temperature fino a 600 ºC.

Con queste due milestone, Thales Alenia Space conferma ancora una volta il suo expertise tecnologico in missioni di esplorazione spaziale all’avanguardia. L’azienda ha già sviluppato strumenti scientifici avanzati per le missioni Planck e GOCE e fornirà sofisticati strumenti di Radio-scienza per le future missioni BepiColombo, per l’esplorazione di Mercurio, ed Euclid, per la geometria dell’“universo oscuro”.

Perdita gravissima per la comunità scientifica italiana e mondiale. L’astrofisico Giovanni Bignami, 73 anni, una delle figure più autorevoli nel campo delle scienze spaziali, è mancato improvvisamente, stroncato da un malore mentre si trovava a Madrid. Presidente dell’Agenzia spaziale italiana 2007 al 2008 e dell’Istituto nazionale di astrofisica, nonché del Cospar, comitato internazionale per le scienze spaziali, Accademico dei Lincei, ha diretto il Centro di Studi Spaziali in Francia, che gli conferito la Legion d’Onore. Ed era anche Accademico dei Lincei. La sua popolarità di scienziato e astrofisico esplose nel 1972 con la scoperta di Geminga (acronimo preso in prestito dal dialetto milanese, per descrivere qualcosa che non c’è), la prima stella di neutroni senza emissioni radio. Era presidente del consiglio di amministrazione del progetto SKA, lo Square Kilometre Array, progetto internazionale il cui obiettivo è costruire il più grande radiotelescopio in due siti, Australia e Sudafrica. Bignami era per tutti “Nanni” e gli era stato dedicato l’asteroide 6852 Nannibignami, scoperto nel 1985. Una vita trascorsa a inseguire le possibili risposte ai fenomeni del cosmo, a divulgare le conoscenze sullo Spazio e negli anni più recenti a costruire l’idea di colonizzare Marte. Tanti i libri di cui è stato autore: da “I marziani siamo noi” allo straripante “Oro dagli asteroidi e asparagi su Marte” fino all’ambizioso e visionario “The Future of Human Space Exploration”. Titoli intervallati dalla meritevole riedizione del libro dedicato alla conquista di Marte, scritto da Werner Von Braun. Nanni Bignami era uno scienziato e astrofisico concreto, che amava esplorare e comunicare.

Perdita gravissima per la comunità scientifica italiana e mondiale. L’astrofisico Giovanni Bignami, 73 anni, una delle figure più autorevoli nel campo delle scienze spaziali, è mancato improvvisamente, stroncato da un malore mentre si trovava a Madrid. Presidente dell’Agenzia spaziale italiana 2007 al 2008 e dell’Istituto nazionale di astrofisica, nonché del Cospar, comitato internazionale per le scienze spaziali, Accademico dei Lincei, ha diretto il Centro di Studi Spaziali in Francia, che gli conferito la Legion d’Onore. Ed era anche Accademico dei Lincei. La sua popolarità di scienziato e astrofisico esplose nel 1972 con la scoperta di Geminga (acronimo preso in prestito dal dialetto milanese, per descrivere qualcosa che non c’è), la prima stella di neutroni senza emissioni radio. Era presidente del consiglio di amministrazione del progetto SKA, lo Square Kilometre Array, progetto internazionale il cui obiettivo è costruire il più grande radiotelescopio in due siti, Australia e Sudafrica. Bignami era per tutti “Nanni” e gli era stato dedicato l’asteroide 6852 Nannibignami, scoperto nel 1985. Una vita trascorsa a inseguire le possibili risposte ai fenomeni del cosmo, a divulgare le conoscenze sullo Spazio e negli anni più recenti a costruire l’idea di colonizzare Marte. Tanti i libri di cui è stato autore: da “I marziani siamo noi” allo straripante “Oro dagli asteroidi e asparagi su Marte” fino all’ambizioso e visionario “The Future of Human Space Exploration”. Titoli intervallati dalla meritevole riedizione del libro dedicato alla conquista di Marte, scritto da Werner Von Braun. Nanni Bignami era uno scienziato e astrofisico concreto, che amava esplorare e comunicare.

«Abbiamo studiato la presenza della riga del monossido di carbonio in funzione delle varie proprietà delle galassie – spiega Claudia Cicone – e abbiamo trovato che l’intensità della riga di emissione dipende strettamente dalla massa stellare, dal tasso di formazione stellare e dalla metallicità:ovvero, più le galassie sono massicce, formano stelle e sono ricche in metalli e più la riga del monossido di carbonio è brillante. Viceversa, più sono piccole e povere in metalli e più è difficile riuscire ad osservare questa riga. Ci sono due fattori che possono rendere il monossido di carbonio così poco brillante nelle galassie poco massicce. In primo luogo, la quantità del gas molecolare: se c’è meno gas, questo si riflette in una luminosità del monossido di carbonio più bassa, e quindi in una riga più debole. In secondo luogo, il basso contenuto di metalli del mezzo (gas) interstellare di queste galassie potrebbe essere legato ad un basso contenuto di polvere, che fa sì che la molecola del monossido di carbonio sia più esposta alla radiazione ultravioletta delle stelle giovani e massicce. In questo caso i fotoni UV potrebbero aver distrutto gran parte del monossido di carbonio nel mezzo interstellare. Quindi il monossido di carbonio potrebbe essere poco luminoso non perché ci sia poco gas molecolare nella forma di H2, ma perché la molecola del monossido di carbonio (che usiamo come “tracciante” indiretto dell’H2) è poco abbondante nel mezzo interstellare. Utilizzando il nostro campione di galassie abbiamo trovato correlazioni molto strette tra la luminosità del monossido di carbonio e il tasso di formazione stellare, e poi tra la luminosità del monossido di carbonio e la massa stellare. I nostri dati mostrano che tutte le galassie star forming dell’Universo locale obbediscono alle stesse relazioni di scala tra gas molecolare e proprietà fisiche delle galassie. Lo studio di queste correlazioni è importante per “predire” il comportamento di galassie di cui abbiamo informazioni limitate, ad esempio per galassie molto lontane, e per calibrare e validare i modelli di formazione ed evoluzione delle galassie».

«Abbiamo studiato la presenza della riga del monossido di carbonio in funzione delle varie proprietà delle galassie – spiega Claudia Cicone – e abbiamo trovato che l’intensità della riga di emissione dipende strettamente dalla massa stellare, dal tasso di formazione stellare e dalla metallicità:ovvero, più le galassie sono massicce, formano stelle e sono ricche in metalli e più la riga del monossido di carbonio è brillante. Viceversa, più sono piccole e povere in metalli e più è difficile riuscire ad osservare questa riga. Ci sono due fattori che possono rendere il monossido di carbonio così poco brillante nelle galassie poco massicce. In primo luogo, la quantità del gas molecolare: se c’è meno gas, questo si riflette in una luminosità del monossido di carbonio più bassa, e quindi in una riga più debole. In secondo luogo, il basso contenuto di metalli del mezzo (gas) interstellare di queste galassie potrebbe essere legato ad un basso contenuto di polvere, che fa sì che la molecola del monossido di carbonio sia più esposta alla radiazione ultravioletta delle stelle giovani e massicce. In questo caso i fotoni UV potrebbero aver distrutto gran parte del monossido di carbonio nel mezzo interstellare. Quindi il monossido di carbonio potrebbe essere poco luminoso non perché ci sia poco gas molecolare nella forma di H2, ma perché la molecola del monossido di carbonio (che usiamo come “tracciante” indiretto dell’H2) è poco abbondante nel mezzo interstellare. Utilizzando il nostro campione di galassie abbiamo trovato correlazioni molto strette tra la luminosità del monossido di carbonio e il tasso di formazione stellare, e poi tra la luminosità del monossido di carbonio e la massa stellare. I nostri dati mostrano che tutte le galassie star forming dell’Universo locale obbediscono alle stesse relazioni di scala tra gas molecolare e proprietà fisiche delle galassie. Lo studio di queste correlazioni è importante per “predire” il comportamento di galassie di cui abbiamo informazioni limitate, ad esempio per galassie molto lontane, e per calibrare e validare i modelli di formazione ed evoluzione delle galassie».

I pianeti extrasolari finora scoperti sono oltre duemila, ma allo stato attuale delle conoscenze, analisi e osservazioni solo cinque di essi sarebbero in grado di ospitare la vita. Lo ha detto il Prof. Raffaele Gratton, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, intervenuto all’Accademia dei Lincei per un seminario dedicato ai pianeti abitabili al di fuori del nostro sistema solare. “Da qualche anno abbiamo iniziato a scoprire pianeti sulla cui superficie vi possono essere condizioni adatte alla formazione di esseri viventi – spiega il Prof. Gratton nella presentazione alla conferenza – in particolare, alcune tra le stelle piu’ vicine hanno pianeti o addirittura più di uno che potrebbero ospitare la vita. Per alcuni di questi possiamo progettare studi approfonditi dell’atmosfera che potranno essere condotti con i grandi strumenti dell’astronomia del prossimo decennio: il James Webb Space Telescope della NASA, i nuovi giganteschi telescopi tra cui l’Extremely Large Telescope dell’European Southern Observatory, alla cui costruzione partecipano con ruolo rilevante astronomi e aziende italiane, e infine i nuovi progetti dell’European Space Agency. Sono passati poco più di venti anni – aggiunge l’astronomo – dalla scoperta del primo pianeta extrasolare. Grazie ad un fantastico sviluppo delle tecniche osservative e dei metodi di analisi, oggi i pianeti noti sono oltre 2000, rivelando una sorprendente varietà di caratteristiche”.

I pianeti extrasolari finora scoperti sono oltre duemila, ma allo stato attuale delle conoscenze, analisi e osservazioni solo cinque di essi sarebbero in grado di ospitare la vita. Lo ha detto il Prof. Raffaele Gratton, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, intervenuto all’Accademia dei Lincei per un seminario dedicato ai pianeti abitabili al di fuori del nostro sistema solare. “Da qualche anno abbiamo iniziato a scoprire pianeti sulla cui superficie vi possono essere condizioni adatte alla formazione di esseri viventi – spiega il Prof. Gratton nella presentazione alla conferenza – in particolare, alcune tra le stelle piu’ vicine hanno pianeti o addirittura più di uno che potrebbero ospitare la vita. Per alcuni di questi possiamo progettare studi approfonditi dell’atmosfera che potranno essere condotti con i grandi strumenti dell’astronomia del prossimo decennio: il James Webb Space Telescope della NASA, i nuovi giganteschi telescopi tra cui l’Extremely Large Telescope dell’European Southern Observatory, alla cui costruzione partecipano con ruolo rilevante astronomi e aziende italiane, e infine i nuovi progetti dell’European Space Agency. Sono passati poco più di venti anni – aggiunge l’astronomo – dalla scoperta del primo pianeta extrasolare. Grazie ad un fantastico sviluppo delle tecniche osservative e dei metodi di analisi, oggi i pianeti noti sono oltre 2000, rivelando una sorprendente varietà di caratteristiche”.

Il telescopio di CHEOPS, la missione europea per lo studio dei pianeti di altre stelle che sarà pronta al lancio entro la fine del 2018, è stato trasferito dall’Italia a Berna, dove sarà completata l’integrazione dello strumento. CHEOPS, CHaracterizing ExOplanet Satellite, è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Sviluppata congiuntamente con l’Ufficio Svizzero dello Spazio, il programma vede la guida dell’Università di Berna in consorzio con altri 11 paesi europei, tra cui spicca il contributo dell’Italia che ha disegnato gli specchi raccoglitori e l’ottica a ridosso del piano focale e che è stata responsabile dell’integrazione e del collaudo del telescopio, la cui struttura meccanica è stata fornita dall’Università di Berna.

Il telescopio di CHEOPS, la missione europea per lo studio dei pianeti di altre stelle che sarà pronta al lancio entro la fine del 2018, è stato trasferito dall’Italia a Berna, dove sarà completata l’integrazione dello strumento. CHEOPS, CHaracterizing ExOplanet Satellite, è la prima delle missioni di classe S (Small) del programma “Cosmic Vision 2015-2025” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), destinata a misurare con precisione le caratteristiche fisiche ancora sconosciute di pianeti in sistemi planetari diversi dal Sistema Solare. Sviluppata congiuntamente con l’Ufficio Svizzero dello Spazio, il programma vede la guida dell’Università di Berna in consorzio con altri 11 paesi europei, tra cui spicca il contributo dell’Italia che ha disegnato gli specchi raccoglitori e l’ottica a ridosso del piano focale e che è stata responsabile dell’integrazione e del collaudo del telescopio, la cui struttura meccanica è stata fornita dall’Università di Berna.

L’Italia avrà un importante ruolo scientifico e industriale nella missione Solar Orbiter, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea, che osserverà il Sole ad una distanza ravvicinata senza precedenti e il cui lancio è previsto nel 2019. Thales Alenia Space ha annunciato il completamento dello scudo termico del satellite Solar Orbiter, realizzato per conto di Airbus Defence and Space, e la consegna dello strumento Metis (Multi Element Telescope for Imaging and Spectroscopy) dell’Agenzia Spaziale Italiana. Solar Orbiter investigherà in dettaglio i principali fenomeni legati al Sole ed alla corona solare. Inserito nell’ orbita ellittica intorno al Sole, questo satellite così avanzato osserverà per la prima volta il Sole e il suo ambiente circostante ad una distanza molto ravvicinata Terra-Sole, inferiore alla distanza dal Sole del pianeta Mercurio. Come in tutte le principali missioni ESA di esplorazione del Sistema Solare, il puntamento del satellite sarà garantito dai sensori stellari realizzati da Leonardo.

L’Italia avrà un importante ruolo scientifico e industriale nella missione Solar Orbiter, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea, che osserverà il Sole ad una distanza ravvicinata senza precedenti e il cui lancio è previsto nel 2019. Thales Alenia Space ha annunciato il completamento dello scudo termico del satellite Solar Orbiter, realizzato per conto di Airbus Defence and Space, e la consegna dello strumento Metis (Multi Element Telescope for Imaging and Spectroscopy) dell’Agenzia Spaziale Italiana. Solar Orbiter investigherà in dettaglio i principali fenomeni legati al Sole ed alla corona solare. Inserito nell’ orbita ellittica intorno al Sole, questo satellite così avanzato osserverà per la prima volta il Sole e il suo ambiente circostante ad una distanza molto ravvicinata Terra-Sole, inferiore alla distanza dal Sole del pianeta Mercurio. Come in tutte le principali missioni ESA di esplorazione del Sistema Solare, il puntamento del satellite sarà garantito dai sensori stellari realizzati da Leonardo. Solar Orbiter ospiterà dieci strumenti scientifici, tra cui Metis, promosso da un consorzio scientifico internazionale a guida italiana e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, prodotto Thales Alenia Space Italia in consorzio con la società OHB Italia. Per la prima volta questo strumento davvero innovativo produrrà immagini della corona solare ad alta risoluzione in luce visibile polarizzata e nell’ultravioletto. Queste informazioni acquisite da Metis permetteranno agli scienziati di caratterizzare completamente due delle più importanti componenti del plasma della corona solare e del “vento solare” (elettroni e protoni) e di rispondere a questioni fondamentali sull’origine e sui meccanismi di riscaldamento ed accelerazione del “vento solare”, l’origine delle particelle energetiche del sole, nonché l’eruzione e la prima evoluzione della massa delle eruzioni coronali.

Solar Orbiter ospiterà dieci strumenti scientifici, tra cui Metis, promosso da un consorzio scientifico internazionale a guida italiana e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, prodotto Thales Alenia Space Italia in consorzio con la società OHB Italia. Per la prima volta questo strumento davvero innovativo produrrà immagini della corona solare ad alta risoluzione in luce visibile polarizzata e nell’ultravioletto. Queste informazioni acquisite da Metis permetteranno agli scienziati di caratterizzare completamente due delle più importanti componenti del plasma della corona solare e del “vento solare” (elettroni e protoni) e di rispondere a questioni fondamentali sull’origine e sui meccanismi di riscaldamento ed accelerazione del “vento solare”, l’origine delle particelle energetiche del sole, nonché l’eruzione e la prima evoluzione della massa delle eruzioni coronali.