da Sorrentino | Apr 25, 2017 | Astronomia, Lanci, Missioni, Primo Piano

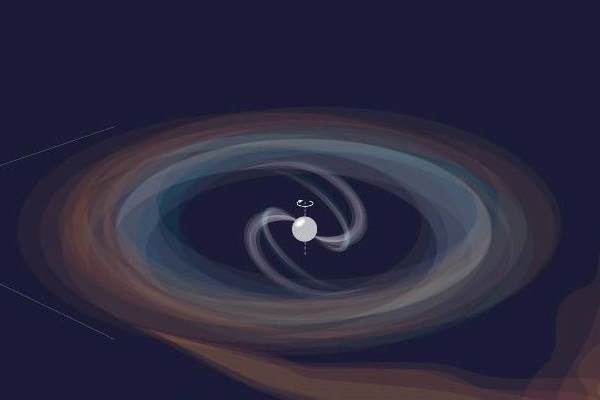

La NASA ha lanciato con successo il pioneristico osservatorio EUSO-SPB (Extreme Universe Space Observatory – Super-Pressure Ballon), alle 00.50 del 25 aprile (in Italia) dalla base di Wanaka, Otago, in Nuova Zelanda. A bordo del pallone stratosferico che mantiene sempre una pressione interna positiva rispetto all’ambiente nel quale sta volando, la strumentazione scientifica è prevista fluttuare per almeno 100 giorni nella stratosfera, all’altezza di 33,5 km. L’esperimento, frutto di una collaborazione internazionale alla quale partecipano 16 Paesi, tra cui l’Italia con l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresenta un test per JEM-EUSO, il futuro osservatorio spaziale di raggi cosmici di altissima energia (UHECR, Ultra High Energy Cosmic Rays), di cui dovrà verificare la tecnologia e la fattibilità. Gli UHECR sono particelle subatomiche accelerate a un’energia cinetica superiore a 1018 eV, ben oltre le capacità dei più moderni acceleratori di particelle, e sono molto rare: solo una per chilometro quadrato e per secolo incide sulla Terra alle energie più alte. Per avere più chance di rivelarle è, quindi, necessario realizzare esperimenti molto estesi. Una possibilità consiste nel costruire rivelatori a terra che coprano grandi superfici, come AUGER, che si estende per 3.000 chilometri quadrati nella pampa argentina. Ma se si vogliono coprire aree ancora più estese, l’unica soluzione è andare nello spazio e questa è, appunto, l’idea di JEM-EUSO: collocare un telescopio su satellite o sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station), coprendo così una vasta porzione di cielo corrispondente a una superficie sulla Terra ben maggiore di quella coperta dagli osservatori terrestri, e consentendo così di raccogliere una statistica ben superiore ad essi. Quando un UHECR si avvicina alla Terra induce una serie di interazioni nell’atmosfera terrestre che portano allo sviluppo di un grande sciame di raggi cosmici. Il telescopio EUSO-SPB, composto da un sistema di lenti di Fresnel e da una superficie focale costituita da una camera ad alta risoluzione equipaggiata con sofisticati sensori per fotoni, rivelerà di notte la luce di fluorescenza ultravioletta prodotta dall’interazione di questi sciami di particelle con le molecole di azoto dell’aria. “Per la prima volta saranno osservati dallo spazio vicino e con questa tecnica raggi cosmici di altissima energia”, spiega Piergiorgio Picozza dell’INFN e dell’Università di Roma Tor Vergata, e Principal Investigator del programma JEM-EUSO. “La loro rivelazione rappresenterà un’importante verifica della possibilità di realizzare queste misure dallo spazio e della tecnologia utilizzata.

La NASA ha lanciato con successo il pioneristico osservatorio EUSO-SPB (Extreme Universe Space Observatory – Super-Pressure Ballon), alle 00.50 del 25 aprile (in Italia) dalla base di Wanaka, Otago, in Nuova Zelanda. A bordo del pallone stratosferico che mantiene sempre una pressione interna positiva rispetto all’ambiente nel quale sta volando, la strumentazione scientifica è prevista fluttuare per almeno 100 giorni nella stratosfera, all’altezza di 33,5 km. L’esperimento, frutto di una collaborazione internazionale alla quale partecipano 16 Paesi, tra cui l’Italia con l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresenta un test per JEM-EUSO, il futuro osservatorio spaziale di raggi cosmici di altissima energia (UHECR, Ultra High Energy Cosmic Rays), di cui dovrà verificare la tecnologia e la fattibilità. Gli UHECR sono particelle subatomiche accelerate a un’energia cinetica superiore a 1018 eV, ben oltre le capacità dei più moderni acceleratori di particelle, e sono molto rare: solo una per chilometro quadrato e per secolo incide sulla Terra alle energie più alte. Per avere più chance di rivelarle è, quindi, necessario realizzare esperimenti molto estesi. Una possibilità consiste nel costruire rivelatori a terra che coprano grandi superfici, come AUGER, che si estende per 3.000 chilometri quadrati nella pampa argentina. Ma se si vogliono coprire aree ancora più estese, l’unica soluzione è andare nello spazio e questa è, appunto, l’idea di JEM-EUSO: collocare un telescopio su satellite o sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station), coprendo così una vasta porzione di cielo corrispondente a una superficie sulla Terra ben maggiore di quella coperta dagli osservatori terrestri, e consentendo così di raccogliere una statistica ben superiore ad essi. Quando un UHECR si avvicina alla Terra induce una serie di interazioni nell’atmosfera terrestre che portano allo sviluppo di un grande sciame di raggi cosmici. Il telescopio EUSO-SPB, composto da un sistema di lenti di Fresnel e da una superficie focale costituita da una camera ad alta risoluzione equipaggiata con sofisticati sensori per fotoni, rivelerà di notte la luce di fluorescenza ultravioletta prodotta dall’interazione di questi sciami di particelle con le molecole di azoto dell’aria. “Per la prima volta saranno osservati dallo spazio vicino e con questa tecnica raggi cosmici di altissima energia”, spiega Piergiorgio Picozza dell’INFN e dell’Università di Roma Tor Vergata, e Principal Investigator del programma JEM-EUSO. “La loro rivelazione rappresenterà un’importante verifica della possibilità di realizzare queste misure dallo spazio e della tecnologia utilizzata.

EUSO-SPB è quindi un altro fondamentale passo verso lo sviluppo di un grande osservatorio nello spazio che rappresenta l’obiettivo finale della collaborazione JEM-EUSO”, conclude Picozza. “Otre agli aspetti scientifici, l’interesse dell’ASI in questo esperimento è legato – ricorda Simona Zoffoli dell’Unità osservazione della Terra dell’ASI – anche ad aspetti tecnologici. ASI partecipa infatti per la prima volta ad una campagna di lancio di un pallone stratosferico super-pressurizzato che potrebbe rappresentare il futuro dei voli su pallone non Artici od Antartici. Potrà quindi acquisire conoscenze e know-how che potrebbero essere ri-utilizzate per esperimenti successivi, in particolare per quanto riguarda il SW di bordo e di controllo da Terra”. La collaborazione italiana a EUSO-SPB, supportata dall’ASI, cui partecipano ricercatori dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN e delle sezioni INFN di Bari, Catania, Napoli, Roma Tor Vergata e Torino, e ha realizzato la meccanica della superficie focale, il computer di bordo e il relativo software di acquisizione e storage di dati in volo, il sistema di controllo dello strumento da terra mediante il sistema di interfaccia con la telemetria e il trigger dell’esperimento. In Italia, a Napoli, è operativo uno dei tre centri (Operative Control Center) di monitoraggio e controllo remoto dello strumento (gli altri due sono in USA e in Giappone). Nei 100 giorni di durata del volo da questo centro verrà effettuato il monitoraggio dello strumento e saranno impartiti i comandi per predisporre lo strumento all’acquisizione dei dati scientifici e la successiva trasmissione a terra.

EUSO-SPB è quindi un altro fondamentale passo verso lo sviluppo di un grande osservatorio nello spazio che rappresenta l’obiettivo finale della collaborazione JEM-EUSO”, conclude Picozza. “Otre agli aspetti scientifici, l’interesse dell’ASI in questo esperimento è legato – ricorda Simona Zoffoli dell’Unità osservazione della Terra dell’ASI – anche ad aspetti tecnologici. ASI partecipa infatti per la prima volta ad una campagna di lancio di un pallone stratosferico super-pressurizzato che potrebbe rappresentare il futuro dei voli su pallone non Artici od Antartici. Potrà quindi acquisire conoscenze e know-how che potrebbero essere ri-utilizzate per esperimenti successivi, in particolare per quanto riguarda il SW di bordo e di controllo da Terra”. La collaborazione italiana a EUSO-SPB, supportata dall’ASI, cui partecipano ricercatori dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN e delle sezioni INFN di Bari, Catania, Napoli, Roma Tor Vergata e Torino, e ha realizzato la meccanica della superficie focale, il computer di bordo e il relativo software di acquisizione e storage di dati in volo, il sistema di controllo dello strumento da terra mediante il sistema di interfaccia con la telemetria e il trigger dell’esperimento. In Italia, a Napoli, è operativo uno dei tre centri (Operative Control Center) di monitoraggio e controllo remoto dello strumento (gli altri due sono in USA e in Giappone). Nei 100 giorni di durata del volo da questo centro verrà effettuato il monitoraggio dello strumento e saranno impartiti i comandi per predisporre lo strumento all’acquisizione dei dati scientifici e la successiva trasmissione a terra.

da Sorrentino | Apr 25, 2017 | Astronomia, Primo Piano

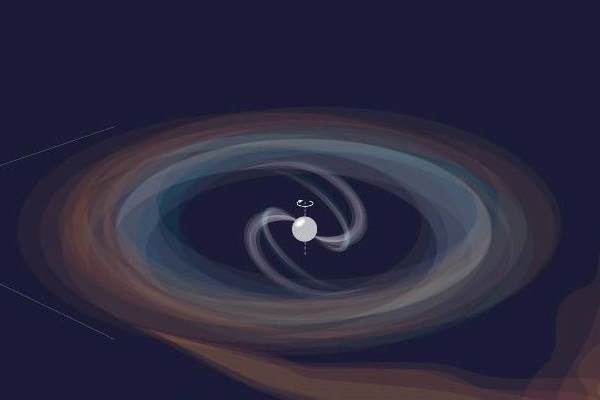

La prima pulsar individuata nella Galassia di Andromeda due anni fa è tutt’altro che una comune stella di neutroni. Un gruppo di astronomi, tra cui Matteo Bachetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari, ha scoperto che questa pulsar si trova all’inizio della fase di riciclo, cioè quel processo che porta delle stelle di neutroni lente e “spente” a riaccendersi come millisecond pulsar. Lo studio, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal permette di capire meglio i meccanismi che portano alla formazione di questi formidabili orologi cosmici. La vecchia e debole stella di neutroni in lenta rotazione si comporta come una Fenice cosmica: sta ritornando vigorosa e brillante nella banda dei raggi X, aumentando al contempo la sua velocità di rotazione, grazie all’acquisizione di materiale che sta strappando a una piccola stella compagna. La stella di neutroni, denominata pulsar XB091D, si trova in un ammasso stellare all’interno della galassia di Andromeda, a circa 2,5 milioni di anni luce da noi ed è ad oggi quella con la più lenta rotazione mai osservata in un ammasso stellare globulare extragalattico, completando un giro attorno al proprio asse in 1,2 secondi, un periodo dieci volte maggiore del precedente record.

La prima pulsar individuata nella Galassia di Andromeda due anni fa è tutt’altro che una comune stella di neutroni. Un gruppo di astronomi, tra cui Matteo Bachetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari, ha scoperto che questa pulsar si trova all’inizio della fase di riciclo, cioè quel processo che porta delle stelle di neutroni lente e “spente” a riaccendersi come millisecond pulsar. Lo studio, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal permette di capire meglio i meccanismi che portano alla formazione di questi formidabili orologi cosmici. La vecchia e debole stella di neutroni in lenta rotazione si comporta come una Fenice cosmica: sta ritornando vigorosa e brillante nella banda dei raggi X, aumentando al contempo la sua velocità di rotazione, grazie all’acquisizione di materiale che sta strappando a una piccola stella compagna. La stella di neutroni, denominata pulsar XB091D, si trova in un ammasso stellare all’interno della galassia di Andromeda, a circa 2,5 milioni di anni luce da noi ed è ad oggi quella con la più lenta rotazione mai osservata in un ammasso stellare globulare extragalattico, completando un giro attorno al proprio asse in 1,2 secondi, un periodo dieci volte maggiore del precedente record.

La maggior parte delle stelle di neutroni nasce dalla fine di una stella di medie dimensioni, tra 8 e 20 volte la massa del nostro Sole, in un’esplosione di supernova. Quello che era il nucleo della stella collassa, formando un oggetto piccolissimo ed estremamente denso, che prende il nome di stella di neutroni. Le stelle di neutroni appena formate ruotano molto rapidamente, compiendo anche centinaia di rotazioni al secondo, e sono spesso visibili per alcuni milioni di anni come radio pulsar: emettono un fascio di onde radio che, con la rotazione della stella, ci investe periodicamente, come un faro cosmico. Da qui, il loro caratteristico segnale pulsato. Tuttavia, col tempo, queste stelle rallentano fino a che il meccanismo che produce i fasci radio si interrompe, e le pulsar si “spengono”. Esiste però un processo che può “risvegliare” le pulsar non più attive e farle ritornare al passato splendore. Ciò accade quando una stella di neutroni incontra una stella comune alla quale si lega gravitazionalmente a formare un sistema binario. Molto lentamente, la ex pulsar si avvicina alla compagna e ne cattura gli strati esterni, formando un disco di materia calda intorno a sé, detto disco di accrescimento. La materia del disco, ruotando intorno alla stella di neutroni e spingendo sul suo campo magnetico, è capace di far accelerare la sua rotazione. Durante questo processo, il materiale cade preferenzialmente sui poli magnetici della stella, formando due punti estremamente caldi (detti hotspot) che emettono un forte segnale ai raggi X. Ancora una volta, questi hotspot si comportano come le lampade di un faro, e la stella di neutroni diventa una pulsar X. In qualche centinaio di migliaia di anni – un semplice lampo nella storia dell’Universo – la vecchia e lenta pulsar può venire accelerata da questo processo fino a quasi mille rotazioni al secondo. È così che si formano quegli incredibili orologi cosmici noti come millisecond pulsar.

“Il fenomeno osservato è raro: solo una ventina di pulsar in fase di riciclo sono note, tutte con periodi già molto elevati” dice Bachetti, coautore dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal. “La natura dell’ammasso globulare B091D, che ospita XB091D, ha probabilmente un ruolo. Si tratta di un ammasso vecchio 12 miliardi di anni e particolarmente denso, e ciò ha reso più probabile l’incontro della pulsar con la stella compagna”. Secondo i ricercatori, la pulsar a raggi X XB091D è stata scoperta proprio nelle prime fasi del suo “ringiovanimento”. Basandosi su un totale di 38 osservazioni col satellite XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), gli astronomi hanno studiato a fondo il sistema di XB091D. Secondo le loro stime, la pulsar si è riaccesa da meno di un milione di anni, la compagna è una stella un po’ più piccola del nostro Sole, e le due stelle compiono un’orbita in circa 30 ore e mezza. Continuando con la stessa “dieta”, nel giro di cinquantamila anni, la pulsar accelererà fino a qualche centinaio di rotazioni al secondo, diventando una millisecond pulsar.

“Il fenomeno osservato è raro: solo una ventina di pulsar in fase di riciclo sono note, tutte con periodi già molto elevati” dice Bachetti, coautore dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal. “La natura dell’ammasso globulare B091D, che ospita XB091D, ha probabilmente un ruolo. Si tratta di un ammasso vecchio 12 miliardi di anni e particolarmente denso, e ciò ha reso più probabile l’incontro della pulsar con la stella compagna”. Secondo i ricercatori, la pulsar a raggi X XB091D è stata scoperta proprio nelle prime fasi del suo “ringiovanimento”. Basandosi su un totale di 38 osservazioni col satellite XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), gli astronomi hanno studiato a fondo il sistema di XB091D. Secondo le loro stime, la pulsar si è riaccesa da meno di un milione di anni, la compagna è una stella un po’ più piccola del nostro Sole, e le due stelle compiono un’orbita in circa 30 ore e mezza. Continuando con la stessa “dieta”, nel giro di cinquantamila anni, la pulsar accelererà fino a qualche centinaio di rotazioni al secondo, diventando una millisecond pulsar.

da Sorrentino | Apr 23, 2017 | Astronomia, Attualità, Primo Piano, Recensioni

Nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo, stilata dal settimanale americano Time, figurano tre astronomi che hanno la caccia agli esopianeti. Si tratta di Natalie Batalha, del Centro di ricerca Ames della Nasa, Michael Gillon, dell’Università belga di Liegi, e Guillem Anglada-Escudé, dell’Università Queen Mary a Londra. Time giustifica la scelta sottolineando come, grazie alle ricerche cosmiche condotte dai tre astronomi, che cercano i pianeti con caratteristiche simili alla Terra e in orbita intorno ad altre stelle, siamo più vicini che mai a capire se possono esserci altre forme di vita nell’universo. Paul Hertz, direttore della divisione di Astrofisica della Nasa, vedere i cacciatori di pianeti tra le persone più influenti del mondo è un segnale importante per il lavoro degli scienziati. Natalie Batalha lavora per la NASA ed è tra i responsabili della missione Kepler, dedicata alla ricerca dei pianeti esterni al Sistema Solare e che ha permesso di scoprire oltre 5.000 candidati pianeti. Michael Gillon, invece, guida il team che ha scoperto ben sette pianeti simili alla Terra intorno alla stella Trappist 1, distanti circa 40 anni luce, tre dei quali si trovano nella zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla loro stella da permettere che l’acqua si trovi allo stato liquido. A Guillem Anglada-Escudé si deve la scoperta di Proxima b, un pianeta simile alla Terra che ruota intorno alla stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, a una distanza tale dalla sua stella da consentire acqua liquida in superficie.

Nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo, stilata dal settimanale americano Time, figurano tre astronomi che hanno la caccia agli esopianeti. Si tratta di Natalie Batalha, del Centro di ricerca Ames della Nasa, Michael Gillon, dell’Università belga di Liegi, e Guillem Anglada-Escudé, dell’Università Queen Mary a Londra. Time giustifica la scelta sottolineando come, grazie alle ricerche cosmiche condotte dai tre astronomi, che cercano i pianeti con caratteristiche simili alla Terra e in orbita intorno ad altre stelle, siamo più vicini che mai a capire se possono esserci altre forme di vita nell’universo. Paul Hertz, direttore della divisione di Astrofisica della Nasa, vedere i cacciatori di pianeti tra le persone più influenti del mondo è un segnale importante per il lavoro degli scienziati. Natalie Batalha lavora per la NASA ed è tra i responsabili della missione Kepler, dedicata alla ricerca dei pianeti esterni al Sistema Solare e che ha permesso di scoprire oltre 5.000 candidati pianeti. Michael Gillon, invece, guida il team che ha scoperto ben sette pianeti simili alla Terra intorno alla stella Trappist 1, distanti circa 40 anni luce, tre dei quali si trovano nella zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla loro stella da permettere che l’acqua si trovi allo stato liquido. A Guillem Anglada-Escudé si deve la scoperta di Proxima b, un pianeta simile alla Terra che ruota intorno alla stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, a una distanza tale dalla sua stella da consentire acqua liquida in superficie.

da Sorrentino | Apr 12, 2017 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

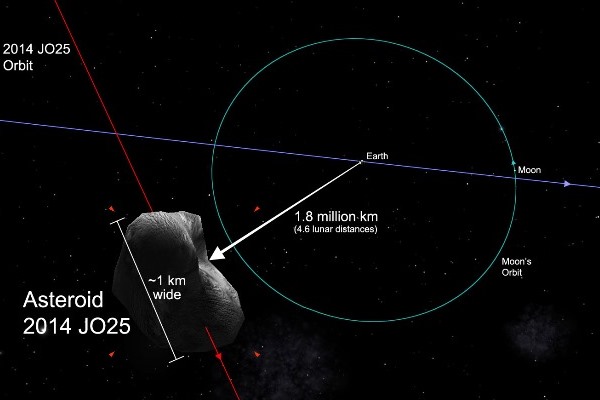

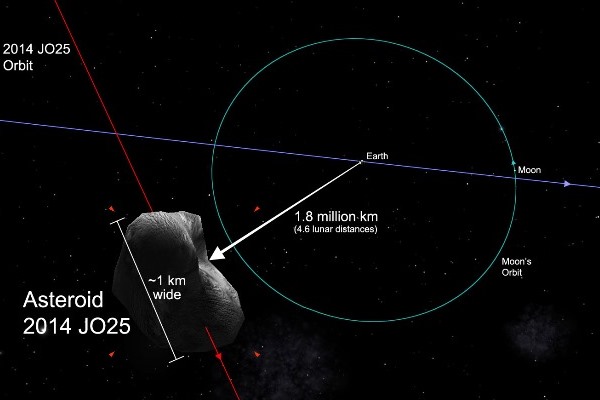

La data di mercoledì 19 aprile 2017 segna il passaggio dell’asteroide 2014 JO25, il più grande tra tutti quelli la cui orbita ha intersecato quella della Terra negli ultimi tredici anni. Il suo transito, a 1,8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, vale a dire 4,5 volte la distanza media tra Terra e Luna, non desta preoccupazioni, quanto piuttosto rappresenta l’occasione per osservarlo a occhio nudo, trattandosi di un oggetto brillante con una magnitudo 11, e consentire agli astronomi di comprenderne le caratteristiche. A scoprirlo, nel 2014, sono stati gli astronomi dell’Osservatorio di Tucson in Arizona, i quali hanno calcolato che si tratta di un corpo celeste del diametro di 600 metri. L’ultimo grosso asteroide a passare vicino alla Terra, nel settembre 2004, era stato Toutatis, che con il suo diametro di 5 chilometri toccò la distanza minima di 1,5 chilometri. Così come Toutatis, anche l’asteroide 2014 JO25 è classificato tra quelli potenzialmente pericolosi e iscritti nel catalogo dei NEO (near heart objects). Dopo il passaggio del 19 aprile, quando esso sarà molto vicino al Sole, potrà essere osservato meglio per consentire di stabilire il periodo di rotazione e la direzione dei suoi poli. La stima della sua traiettoria, fatta dal telescopio Gemini South, in Cile, nel settembre 2016, è stata confermata successivamente.

La data di mercoledì 19 aprile 2017 segna il passaggio dell’asteroide 2014 JO25, il più grande tra tutti quelli la cui orbita ha intersecato quella della Terra negli ultimi tredici anni. Il suo transito, a 1,8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, vale a dire 4,5 volte la distanza media tra Terra e Luna, non desta preoccupazioni, quanto piuttosto rappresenta l’occasione per osservarlo a occhio nudo, trattandosi di un oggetto brillante con una magnitudo 11, e consentire agli astronomi di comprenderne le caratteristiche. A scoprirlo, nel 2014, sono stati gli astronomi dell’Osservatorio di Tucson in Arizona, i quali hanno calcolato che si tratta di un corpo celeste del diametro di 600 metri. L’ultimo grosso asteroide a passare vicino alla Terra, nel settembre 2004, era stato Toutatis, che con il suo diametro di 5 chilometri toccò la distanza minima di 1,5 chilometri. Così come Toutatis, anche l’asteroide 2014 JO25 è classificato tra quelli potenzialmente pericolosi e iscritti nel catalogo dei NEO (near heart objects). Dopo il passaggio del 19 aprile, quando esso sarà molto vicino al Sole, potrà essere osservato meglio per consentire di stabilire il periodo di rotazione e la direzione dei suoi poli. La stima della sua traiettoria, fatta dal telescopio Gemini South, in Cile, nel settembre 2016, è stata confermata successivamente.

L’asteroide 2014 JO25 tornerà dalle nostre parti nel 2500. Della lunga lista dei passaggi ravvicinati previsti nel prossimo secolo e mezzo, nessuno degli asteroidi conosciuti, con un diametro stimato di almeno 100 metri, è a rischio di impatto con la Terra. La NASA ne ha catalogati 15mila tra quelli prossimi alla Terra. Il loro monitoraggio è incessante, perché una piccola variazione della loro orbita o l’apparizione di un oggetto sconosciuto potrebbe modificare lo scenario. Il 4 aprile si è registrato il passaggio del piccolo asteroide 2017 GM, alla distanza minima di 16mila km dal nostro pianeta, ma in caso di impatto con l’atmosfera terrestre le sue dimensioni lo avrebbero disintegrato. Cadrà sempre nel mese di aprile, nel 2029, il transito a soli 40mila km dalle nostre teste dell’asteroide Apophis. Due anni prima sarà la volta dell’asteroide 1999 AN10 che, con un diametro di 800 metri, sfreccerà a una distanza di 380mila km.

da Sorrentino | Apr 11, 2017 | Astronomia, Primo Piano

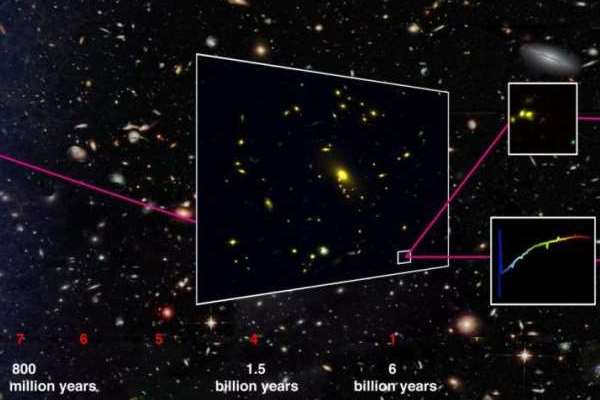

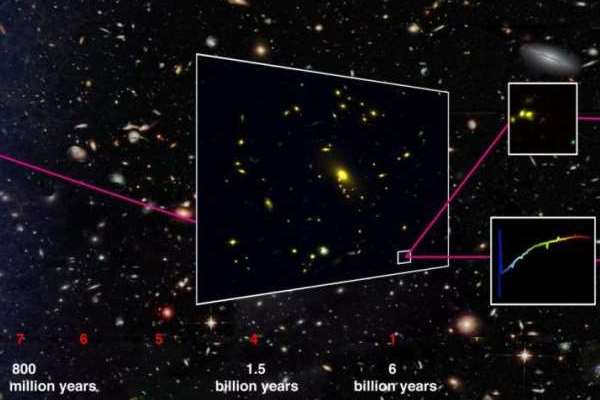

È una galassia piccola e poco luminosa, come tante ce ne sono in tutto l’universo, quella scoperta da un team di ricerca guidato da Austin Hoag, giovane ricercatore dell’Università della California a Davis (Stati Uniti) nel quale partecipa Laura Pentericci, astronoma dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, insieme ai ricercatori italiani Tommaso Treu dell’Università della California a Los Angeles e Michele Trenti, dell’Università di Melbourne in Australia. A rendere però speciale MACS1423-z7p64 – questa la sigla della galassia – è la sua distanza estrema, nello spazio e nel tempo: la luce di questo oggetto celeste ha viaggiato per ben 13,1 miliardi di anni prima di raggiungerci ed è stata emessa quando l’universo aveva poco più di 500 milioni di anni, ovvero meno del quattro per cento della sua età attuale.

“Gli altri oggetti celesti più lontani osservati finora sono estremamente brillanti e probabilmente rari in confronto alle altre galassie” dice Hoag, primo autore dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato oggi online sul sito della rivista Nature Astronomy. “Riteniamo che la galassia da noi scoperta sia la più rappresentativa tra quelle presenti in quella remota epoca”. Queste galassie ultradistanti, osservate agli albori dell’universo, sono molto interessanti per gli astronomi poiché si trovano a splendere nella cosiddetta epoca della reionizzazione, un periodo collocato tra circa 300 mila e un miliardo di anni dopo il Big Bang in cui l’universo è diventato “trasparente”, rendendo visibile la luce delle prime stelle e galassie.

Dopo il Big Bang, l’universo era essenzialmente composto da idrogeno neutro, che blocca la radiazione luminosa. Le prime stelle che si sono formate dalla condensazione di quel materiale primordiale hanno iniziato ad emettere luce e radiazione di più alta energia che ha iniziato a trasformare l’idrogeno da neutro a ionizzato, liberando l’universo da quella “nebbia primordiale” e permettendo alla radiazione elettromagnetica di propagarsi liberamente. Molto però rimane ancora da capire di quella remota epoca. “Abbiamo un prima e un dopo, ma ci manca ancora un quando” prosegue Hoag. Ci sono ancora dubbi su quali oggetti celesti abbiano alimentato il processo di reionizzazione: sono state soprattutto le giovani galassie o anche i buchi neri e lampi di raggi gamma hanno fornito un contributo non trascurabile?

“Al momento i principali ‘sospettati’ sono le galassie” aggiunge Laura Pentericci, astronoma dell’INAF presso l’Osservatorio Astronomico di Roma. “In particolare pensiamo che la maggior parte dei fotoni ionizzanti vengano proprio dalle galassie più deboli, come quella che abbiamo identificato in questo studio. Peccato che siano anche le più difficili da osservare, proprio perché la loro luce è molto fievole. In questo caso particolare siamo riusciti ad identificarla solo perché il grande ammasso di galassie che si trova tra noi e la galassia ha agito come una lente, potenziando la sua emissione”. La scoperta della galassia MACS1423-z7p64 è stata possibile grazie all’effetto di lente gravitazionale esercitato da un ammasso di galassie che si trova frapposto alla Terra ed esattamente allineato tra noi e la remota galassia. Questo fenomeno, predetto dalla Teoria della Relatività di Albert Einstein, ha amplificato la debolissima luce proveniente dalla galassia di ben dieci volte, rendendola così individuabile nelle riprese del telescopio spaziale Hubble. Il team è quindi riuscito a determinare la distanza della galassia analizzando la sua luce non lo spettrometro MOSFIRE installato al telescopio da 10 metri Keck I alle isole Hawaii.

La scoperta viene pubblicata online sul sito web della rivista Nature Astronomy nell’articolo Spectroscopic Confirmation of an Ultra-Faint Galaxy at the Epoch of Reionization

da Sorrentino | Mar 27, 2017 | Astronomia, Primo Piano

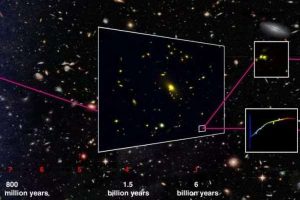

Stelle in formazione dove mai finora erano state osservate, ovvero all’interno di giganteschi flussi di gas espulsi a grande velocità dal centro delle galassie. A realizzare la scoperta, grazie alle osservazioni con il telescopio Very Large Telescope dell’ESO e pubblicata in un articolo sulla rivista Nature, è stato un team europeo di ricercatori guidati dall’italiano Roberto Maiolino dell’Università di Cambridge nel Regno Unito e a cui hanno partecipato astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Università di Firenze associati all’INAF. Negli ultimi anni le osservazioni hanno mostrato che moltissime galassie presentano dei venti galattici che trasportano grandi quantità di gas verso l’esterno. Questi getti sono sospinti dall’energia fornita dall’esplosione di supernovae e dai venti delle stelle, oppure dall’energia liberata dalla materia in caduta su un buco nero.

“Gli astronomi pensano da tempo che le condizioni ambientali di questi flussi possano essere adatte alla formazione di stelle, ma nessuno finora l’aveva visto direttamente perché è un’osservazione molto difficile da realizzare”, commenta Maiolino. “I nostri risultati sono esaltanti perché mostrano in modo inequivocabile che le stelle vengono create all’interno di questi flussi di materia”.

I ricercatori hanno scoperto che le stelle si possono formare direttamente nel gas emesso dalle galassie che viaggia a velocità anche superiori a due milioni di chilometri l’ora, osservando direttamente l’impronta delle nuove stelle appena formate. Si tratta di un nuovo modo di formazione stellare, previsto da alcuni recenti modelli teorici, che crea stelle con caratteristiche dinamiche completamente diverse dalle altre. La galassia dove per la prima volta è stato osservato questo processo, denominata IRAS F23128–5919, si trova a 600 milioni di anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione del Tucano. “Il tasso di formazione di nuove stelle che abbiamo registrato è di circa 30 masse solari all’anno, corrispondenti a un quarto della formazione totale di stelle nella galassia” dice Giovanni Cresci, astronomo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Firenze, coautore dello studio. IRAS F23128–5919 è il risultato di una fusione di due galassie più piccole, una delle quali ospita un buco nero attivo. Il vento di gas è sospinto dall’effetto della violenta formazione di nuove stelle al centro di quest’ultima galassia, o dal buco nero, o più probabilmente da una combinazione dei due effetti.

Le evidenze della presenza di stelle giovani con alte velocità radiali rispetto alla galassia sono state ottenute grazie alla combinazione di osservazioni spettroscopiche con MUSE e X-Shooter, due strumenti al telescopio VLT dell’ESO, che hanno permesso di studiare le proprietà del gas ionizzato dalle stelle nonché caratterizzare la popolazione delle nuove stelle. Esse hanno un’età di pochi di milioni di anni, e l’analisi preliminare suggerisce che siano più calde e più brillanti delle stelle formate precedentemente nel disco galattico.

Gli astronomi hanno anche determinato il moto e la velocità delle stelle. La luce della maggior parte degli astri in questa regione indica che stanno viaggiando a velocità elevate allontanandosi dal centro della galassia – come è ragionevole aspettarsi per oggetti che si trovano nella corrente di un materiale in rapido movimento.

“Recenti osservazioni, sempre del nostro gruppo, avevano mostrato per la prima volta che la formazione di nuove stelle poteva essere stimolata dalla presenza di getti di gas, a causa della compressione del gas nel disco della galassia, ma in questo caso la formazione delle stelle avviene direttamente nel materiale in espulsione” aggiunge Cresci. “Questa nuova modalità di formazione di stelle potrebbe avere importanti conseguenze nell’evoluzione della struttura delle galassie e contribuire all’arricchimento chimico dell’alone esterno delle galassie stesse”.

Nell’immagine in evidenza la rappresentazione artistica di una galassia che forma stelle all’interno di potenti flussi di materia espulsi dal buco nero supermassiccio nel nucleo. I risultati del VLT (Very Large Telescope) sono le prime osservazioni che confermano che alcune stelle si stanno formando in questo tipo di ambienti così estremi. La scoperta avrà molte ricadute sulla nostra comprensione delle proprietà delle galassie e della loro evoluzione. (Crediti: ESO/M. Kornmesser)

La NASA ha lanciato con successo il pioneristico osservatorio EUSO-SPB (Extreme Universe Space Observatory – Super-Pressure Ballon), alle 00.50 del 25 aprile (in Italia) dalla base di Wanaka, Otago, in Nuova Zelanda. A bordo del pallone stratosferico che mantiene sempre una pressione interna positiva rispetto all’ambiente nel quale sta volando, la strumentazione scientifica è prevista fluttuare per almeno 100 giorni nella stratosfera, all’altezza di 33,5 km. L’esperimento, frutto di una collaborazione internazionale alla quale partecipano 16 Paesi, tra cui l’Italia con l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresenta un test per JEM-EUSO, il futuro osservatorio spaziale di raggi cosmici di altissima energia (UHECR, Ultra High Energy Cosmic Rays), di cui dovrà verificare la tecnologia e la fattibilità. Gli UHECR sono particelle subatomiche accelerate a un’energia cinetica superiore a 1018 eV, ben oltre le capacità dei più moderni acceleratori di particelle, e sono molto rare: solo una per chilometro quadrato e per secolo incide sulla Terra alle energie più alte. Per avere più chance di rivelarle è, quindi, necessario realizzare esperimenti molto estesi. Una possibilità consiste nel costruire rivelatori a terra che coprano grandi superfici, come AUGER, che si estende per 3.000 chilometri quadrati nella pampa argentina. Ma se si vogliono coprire aree ancora più estese, l’unica soluzione è andare nello spazio e questa è, appunto, l’idea di JEM-EUSO: collocare un telescopio su satellite o sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station), coprendo così una vasta porzione di cielo corrispondente a una superficie sulla Terra ben maggiore di quella coperta dagli osservatori terrestri, e consentendo così di raccogliere una statistica ben superiore ad essi. Quando un UHECR si avvicina alla Terra induce una serie di interazioni nell’atmosfera terrestre che portano allo sviluppo di un grande sciame di raggi cosmici. Il telescopio EUSO-SPB, composto da un sistema di lenti di Fresnel e da una superficie focale costituita da una camera ad alta risoluzione equipaggiata con sofisticati sensori per fotoni, rivelerà di notte la luce di fluorescenza ultravioletta prodotta dall’interazione di questi sciami di particelle con le molecole di azoto dell’aria. “Per la prima volta saranno osservati dallo spazio vicino e con questa tecnica raggi cosmici di altissima energia”, spiega Piergiorgio Picozza dell’INFN e dell’Università di Roma Tor Vergata, e Principal Investigator del programma JEM-EUSO. “La loro rivelazione rappresenterà un’importante verifica della possibilità di realizzare queste misure dallo spazio e della tecnologia utilizzata.

La NASA ha lanciato con successo il pioneristico osservatorio EUSO-SPB (Extreme Universe Space Observatory – Super-Pressure Ballon), alle 00.50 del 25 aprile (in Italia) dalla base di Wanaka, Otago, in Nuova Zelanda. A bordo del pallone stratosferico che mantiene sempre una pressione interna positiva rispetto all’ambiente nel quale sta volando, la strumentazione scientifica è prevista fluttuare per almeno 100 giorni nella stratosfera, all’altezza di 33,5 km. L’esperimento, frutto di una collaborazione internazionale alla quale partecipano 16 Paesi, tra cui l’Italia con l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresenta un test per JEM-EUSO, il futuro osservatorio spaziale di raggi cosmici di altissima energia (UHECR, Ultra High Energy Cosmic Rays), di cui dovrà verificare la tecnologia e la fattibilità. Gli UHECR sono particelle subatomiche accelerate a un’energia cinetica superiore a 1018 eV, ben oltre le capacità dei più moderni acceleratori di particelle, e sono molto rare: solo una per chilometro quadrato e per secolo incide sulla Terra alle energie più alte. Per avere più chance di rivelarle è, quindi, necessario realizzare esperimenti molto estesi. Una possibilità consiste nel costruire rivelatori a terra che coprano grandi superfici, come AUGER, che si estende per 3.000 chilometri quadrati nella pampa argentina. Ma se si vogliono coprire aree ancora più estese, l’unica soluzione è andare nello spazio e questa è, appunto, l’idea di JEM-EUSO: collocare un telescopio su satellite o sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station), coprendo così una vasta porzione di cielo corrispondente a una superficie sulla Terra ben maggiore di quella coperta dagli osservatori terrestri, e consentendo così di raccogliere una statistica ben superiore ad essi. Quando un UHECR si avvicina alla Terra induce una serie di interazioni nell’atmosfera terrestre che portano allo sviluppo di un grande sciame di raggi cosmici. Il telescopio EUSO-SPB, composto da un sistema di lenti di Fresnel e da una superficie focale costituita da una camera ad alta risoluzione equipaggiata con sofisticati sensori per fotoni, rivelerà di notte la luce di fluorescenza ultravioletta prodotta dall’interazione di questi sciami di particelle con le molecole di azoto dell’aria. “Per la prima volta saranno osservati dallo spazio vicino e con questa tecnica raggi cosmici di altissima energia”, spiega Piergiorgio Picozza dell’INFN e dell’Università di Roma Tor Vergata, e Principal Investigator del programma JEM-EUSO. “La loro rivelazione rappresenterà un’importante verifica della possibilità di realizzare queste misure dallo spazio e della tecnologia utilizzata.  EUSO-SPB è quindi un altro fondamentale passo verso lo sviluppo di un grande osservatorio nello spazio che rappresenta l’obiettivo finale della collaborazione JEM-EUSO”, conclude Picozza. “Otre agli aspetti scientifici, l’interesse dell’ASI in questo esperimento è legato – ricorda Simona Zoffoli dell’Unità osservazione della Terra dell’ASI – anche ad aspetti tecnologici. ASI partecipa infatti per la prima volta ad una campagna di lancio di un pallone stratosferico super-pressurizzato che potrebbe rappresentare il futuro dei voli su pallone non Artici od Antartici. Potrà quindi acquisire conoscenze e know-how che potrebbero essere ri-utilizzate per esperimenti successivi, in particolare per quanto riguarda il SW di bordo e di controllo da Terra”. La collaborazione italiana a EUSO-SPB, supportata dall’ASI, cui partecipano ricercatori dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN e delle sezioni INFN di Bari, Catania, Napoli, Roma Tor Vergata e Torino, e ha realizzato la meccanica della superficie focale, il computer di bordo e il relativo software di acquisizione e storage di dati in volo, il sistema di controllo dello strumento da terra mediante il sistema di interfaccia con la telemetria e il trigger dell’esperimento. In Italia, a Napoli, è operativo uno dei tre centri (Operative Control Center) di monitoraggio e controllo remoto dello strumento (gli altri due sono in USA e in Giappone). Nei 100 giorni di durata del volo da questo centro verrà effettuato il monitoraggio dello strumento e saranno impartiti i comandi per predisporre lo strumento all’acquisizione dei dati scientifici e la successiva trasmissione a terra.

EUSO-SPB è quindi un altro fondamentale passo verso lo sviluppo di un grande osservatorio nello spazio che rappresenta l’obiettivo finale della collaborazione JEM-EUSO”, conclude Picozza. “Otre agli aspetti scientifici, l’interesse dell’ASI in questo esperimento è legato – ricorda Simona Zoffoli dell’Unità osservazione della Terra dell’ASI – anche ad aspetti tecnologici. ASI partecipa infatti per la prima volta ad una campagna di lancio di un pallone stratosferico super-pressurizzato che potrebbe rappresentare il futuro dei voli su pallone non Artici od Antartici. Potrà quindi acquisire conoscenze e know-how che potrebbero essere ri-utilizzate per esperimenti successivi, in particolare per quanto riguarda il SW di bordo e di controllo da Terra”. La collaborazione italiana a EUSO-SPB, supportata dall’ASI, cui partecipano ricercatori dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) dell’INFN e delle sezioni INFN di Bari, Catania, Napoli, Roma Tor Vergata e Torino, e ha realizzato la meccanica della superficie focale, il computer di bordo e il relativo software di acquisizione e storage di dati in volo, il sistema di controllo dello strumento da terra mediante il sistema di interfaccia con la telemetria e il trigger dell’esperimento. In Italia, a Napoli, è operativo uno dei tre centri (Operative Control Center) di monitoraggio e controllo remoto dello strumento (gli altri due sono in USA e in Giappone). Nei 100 giorni di durata del volo da questo centro verrà effettuato il monitoraggio dello strumento e saranno impartiti i comandi per predisporre lo strumento all’acquisizione dei dati scientifici e la successiva trasmissione a terra.

La prima pulsar individuata nella Galassia di Andromeda due anni fa è tutt’altro che una comune stella di neutroni. Un gruppo di astronomi, tra cui Matteo Bachetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari, ha scoperto che questa pulsar si trova all’inizio della fase di riciclo, cioè quel processo che porta delle stelle di neutroni lente e “spente” a riaccendersi come millisecond pulsar. Lo studio, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal permette di capire meglio i meccanismi che portano alla formazione di questi formidabili orologi cosmici. La vecchia e debole stella di neutroni in lenta rotazione si comporta come una Fenice cosmica: sta ritornando vigorosa e brillante nella banda dei raggi X, aumentando al contempo la sua velocità di rotazione, grazie all’acquisizione di materiale che sta strappando a una piccola stella compagna. La stella di neutroni, denominata pulsar XB091D, si trova in un ammasso stellare all’interno della galassia di Andromeda, a circa 2,5 milioni di anni luce da noi ed è ad oggi quella con la più lenta rotazione mai osservata in un ammasso stellare globulare extragalattico, completando un giro attorno al proprio asse in 1,2 secondi, un periodo dieci volte maggiore del precedente record.

La prima pulsar individuata nella Galassia di Andromeda due anni fa è tutt’altro che una comune stella di neutroni. Un gruppo di astronomi, tra cui Matteo Bachetti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari, ha scoperto che questa pulsar si trova all’inizio della fase di riciclo, cioè quel processo che porta delle stelle di neutroni lente e “spente” a riaccendersi come millisecond pulsar. Lo studio, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal permette di capire meglio i meccanismi che portano alla formazione di questi formidabili orologi cosmici. La vecchia e debole stella di neutroni in lenta rotazione si comporta come una Fenice cosmica: sta ritornando vigorosa e brillante nella banda dei raggi X, aumentando al contempo la sua velocità di rotazione, grazie all’acquisizione di materiale che sta strappando a una piccola stella compagna. La stella di neutroni, denominata pulsar XB091D, si trova in un ammasso stellare all’interno della galassia di Andromeda, a circa 2,5 milioni di anni luce da noi ed è ad oggi quella con la più lenta rotazione mai osservata in un ammasso stellare globulare extragalattico, completando un giro attorno al proprio asse in 1,2 secondi, un periodo dieci volte maggiore del precedente record. “Il fenomeno osservato è raro: solo una ventina di pulsar in fase di riciclo sono note, tutte con periodi già molto elevati” dice Bachetti, coautore dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal. “La natura dell’ammasso globulare B091D, che ospita XB091D, ha probabilmente un ruolo. Si tratta di un ammasso vecchio 12 miliardi di anni e particolarmente denso, e ciò ha reso più probabile l’incontro della pulsar con la stella compagna”. Secondo i ricercatori, la pulsar a raggi X XB091D è stata scoperta proprio nelle prime fasi del suo “ringiovanimento”. Basandosi su un totale di 38 osservazioni col satellite XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), gli astronomi hanno studiato a fondo il sistema di XB091D. Secondo le loro stime, la pulsar si è riaccesa da meno di un milione di anni, la compagna è una stella un po’ più piccola del nostro Sole, e le due stelle compiono un’orbita in circa 30 ore e mezza. Continuando con la stessa “dieta”, nel giro di cinquantamila anni, la pulsar accelererà fino a qualche centinaio di rotazioni al secondo, diventando una millisecond pulsar.

“Il fenomeno osservato è raro: solo una ventina di pulsar in fase di riciclo sono note, tutte con periodi già molto elevati” dice Bachetti, coautore dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal. “La natura dell’ammasso globulare B091D, che ospita XB091D, ha probabilmente un ruolo. Si tratta di un ammasso vecchio 12 miliardi di anni e particolarmente denso, e ciò ha reso più probabile l’incontro della pulsar con la stella compagna”. Secondo i ricercatori, la pulsar a raggi X XB091D è stata scoperta proprio nelle prime fasi del suo “ringiovanimento”. Basandosi su un totale di 38 osservazioni col satellite XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), gli astronomi hanno studiato a fondo il sistema di XB091D. Secondo le loro stime, la pulsar si è riaccesa da meno di un milione di anni, la compagna è una stella un po’ più piccola del nostro Sole, e le due stelle compiono un’orbita in circa 30 ore e mezza. Continuando con la stessa “dieta”, nel giro di cinquantamila anni, la pulsar accelererà fino a qualche centinaio di rotazioni al secondo, diventando una millisecond pulsar.

Nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo, stilata dal settimanale americano Time, figurano tre astronomi che hanno la caccia agli esopianeti. Si tratta di Natalie Batalha, del Centro di ricerca Ames della Nasa, Michael Gillon, dell’Università belga di Liegi, e Guillem Anglada-Escudé, dell’Università Queen Mary a Londra. Time giustifica la scelta sottolineando come, grazie alle ricerche cosmiche condotte dai tre astronomi, che cercano i pianeti con caratteristiche simili alla Terra e in orbita intorno ad altre stelle, siamo più vicini che mai a capire se possono esserci altre forme di vita nell’universo. Paul Hertz, direttore della divisione di Astrofisica della Nasa, vedere i cacciatori di pianeti tra le persone più influenti del mondo è un segnale importante per il lavoro degli scienziati. Natalie Batalha lavora per la NASA ed è tra i responsabili della missione Kepler, dedicata alla ricerca dei pianeti esterni al Sistema Solare e che ha permesso di scoprire oltre 5.000 candidati pianeti. Michael Gillon, invece, guida il team che ha scoperto ben sette pianeti simili alla Terra intorno alla stella Trappist 1, distanti circa 40 anni luce, tre dei quali si trovano nella zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla loro stella da permettere che l’acqua si trovi allo stato liquido. A Guillem Anglada-Escudé si deve la scoperta di Proxima b, un pianeta simile alla Terra che ruota intorno alla stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, a una distanza tale dalla sua stella da consentire acqua liquida in superficie.

Nella classifica delle 100 persone più influenti del mondo, stilata dal settimanale americano Time, figurano tre astronomi che hanno la caccia agli esopianeti. Si tratta di Natalie Batalha, del Centro di ricerca Ames della Nasa, Michael Gillon, dell’Università belga di Liegi, e Guillem Anglada-Escudé, dell’Università Queen Mary a Londra. Time giustifica la scelta sottolineando come, grazie alle ricerche cosmiche condotte dai tre astronomi, che cercano i pianeti con caratteristiche simili alla Terra e in orbita intorno ad altre stelle, siamo più vicini che mai a capire se possono esserci altre forme di vita nell’universo. Paul Hertz, direttore della divisione di Astrofisica della Nasa, vedere i cacciatori di pianeti tra le persone più influenti del mondo è un segnale importante per il lavoro degli scienziati. Natalie Batalha lavora per la NASA ed è tra i responsabili della missione Kepler, dedicata alla ricerca dei pianeti esterni al Sistema Solare e che ha permesso di scoprire oltre 5.000 candidati pianeti. Michael Gillon, invece, guida il team che ha scoperto ben sette pianeti simili alla Terra intorno alla stella Trappist 1, distanti circa 40 anni luce, tre dei quali si trovano nella zona abitabile, ossia a una distanza tale dalla loro stella da permettere che l’acqua si trovi allo stato liquido. A Guillem Anglada-Escudé si deve la scoperta di Proxima b, un pianeta simile alla Terra che ruota intorno alla stella più vicina al Sole, Proxima Centauri, a una distanza tale dalla sua stella da consentire acqua liquida in superficie.

La data di mercoledì 19 aprile 2017 segna il passaggio dell’asteroide 2014 JO25, il più grande tra tutti quelli la cui orbita ha intersecato quella della Terra negli ultimi tredici anni. Il suo transito, a 1,8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, vale a dire 4,5 volte la distanza media tra Terra e Luna, non desta preoccupazioni, quanto piuttosto rappresenta l’occasione per osservarlo a occhio nudo, trattandosi di un oggetto brillante con una magnitudo 11, e consentire agli astronomi di comprenderne le caratteristiche. A scoprirlo, nel 2014, sono stati gli astronomi dell’Osservatorio di Tucson in Arizona, i quali hanno calcolato che si tratta di un corpo celeste del diametro di 600 metri. L’ultimo grosso asteroide a passare vicino alla Terra, nel settembre 2004, era stato Toutatis, che con il suo diametro di 5 chilometri toccò la distanza minima di 1,5 chilometri. Così come Toutatis, anche l’asteroide 2014 JO25 è classificato tra quelli potenzialmente pericolosi e iscritti nel catalogo dei NEO (near heart objects). Dopo il passaggio del 19 aprile, quando esso sarà molto vicino al Sole, potrà essere osservato meglio per consentire di stabilire il periodo di rotazione e la direzione dei suoi poli. La stima della sua traiettoria, fatta dal telescopio Gemini South, in Cile, nel settembre 2016, è stata confermata successivamente.

La data di mercoledì 19 aprile 2017 segna il passaggio dell’asteroide 2014 JO25, il più grande tra tutti quelli la cui orbita ha intersecato quella della Terra negli ultimi tredici anni. Il suo transito, a 1,8 milioni di chilometri dal nostro pianeta, vale a dire 4,5 volte la distanza media tra Terra e Luna, non desta preoccupazioni, quanto piuttosto rappresenta l’occasione per osservarlo a occhio nudo, trattandosi di un oggetto brillante con una magnitudo 11, e consentire agli astronomi di comprenderne le caratteristiche. A scoprirlo, nel 2014, sono stati gli astronomi dell’Osservatorio di Tucson in Arizona, i quali hanno calcolato che si tratta di un corpo celeste del diametro di 600 metri. L’ultimo grosso asteroide a passare vicino alla Terra, nel settembre 2004, era stato Toutatis, che con il suo diametro di 5 chilometri toccò la distanza minima di 1,5 chilometri. Così come Toutatis, anche l’asteroide 2014 JO25 è classificato tra quelli potenzialmente pericolosi e iscritti nel catalogo dei NEO (near heart objects). Dopo il passaggio del 19 aprile, quando esso sarà molto vicino al Sole, potrà essere osservato meglio per consentire di stabilire il periodo di rotazione e la direzione dei suoi poli. La stima della sua traiettoria, fatta dal telescopio Gemini South, in Cile, nel settembre 2016, è stata confermata successivamente.