Un buco nero in fuga

In una lontana galassia, distante da noi 8 miliardi di anni luce, un gruppo di astronomi guidato dal ricercatore Marco Chiaberge e di cui fa parte anche Alessandro Capetti, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha scoperto un buco nero supermassivo che sta letteralmente schizzando via dal centro galattico, a una velocità di 7,5 milioni di chilometri all’ora. Secondo i ricercatori, questo buco nero “in fuga” è stato accelerato dalla enorme energia delle onde gravitazionali emesse durante la fusione dei due buchi neri che lo hanno generato.

In una lontana galassia, distante da noi 8 miliardi di anni luce, un gruppo di astronomi guidato dal ricercatore Marco Chiaberge e di cui fa parte anche Alessandro Capetti, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha scoperto un buco nero supermassivo che sta letteralmente schizzando via dal centro galattico, a una velocità di 7,5 milioni di chilometri all’ora. Secondo i ricercatori, questo buco nero “in fuga” è stato accelerato dalla enorme energia delle onde gravitazionali emesse durante la fusione dei due buchi neri che lo hanno generato.

I ricercatori stimano che per spingere a una velocità così elevata un oggetto celeste della massa pari a un miliardo di volte quella del Sole, come il buco nero da loro individuato, sia stata necessaria un’energia pari a quella rilasciata da 100 milioni di supernove. La spiegazione più plausibile per giustificare questo gigantesco valore è che l’energia richiesta sia stata fornita proprio dalle onde gravitazionali prodotte nella fusione di due buchi neri massicci avvenuta nella zona centrale della galassia ospite, che hanno profondamente incurvato lo spazio-tempo in quella regione, spingendo verso l’esterno il buco nero risultante. Un po’ come quando scrolliamo una tovaglia per far cadere da essa le briciole.

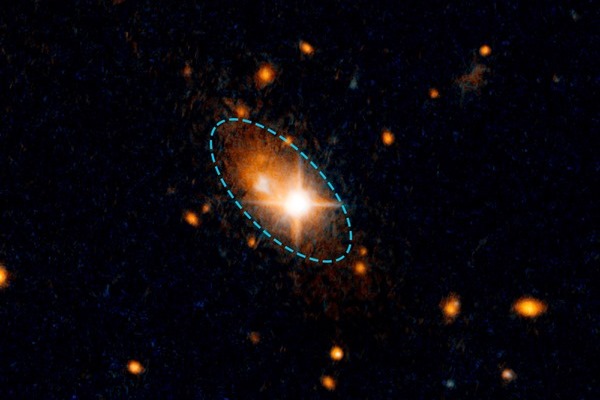

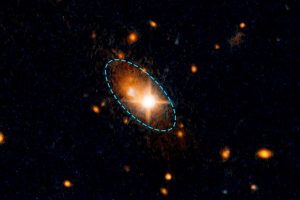

La scoperta, pubblicata sulla rivista Astronomy&Astrophysics, è stata ottenuta grazie alle riprese del telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA in luce visibile e nel vicino infrarosso di un remoto ammasso di galassie distante 8 miliardi di anni luce, che hanno messo in evidenza la particolarità di una di esse. Le immagini hanno rivelato all’interno di una galassia un quasar luminoso, denominato 3C 186, ovvero la firma energetica prodotta da un buco nero, collocato però sorprendentemente a una notevole distanza dal nucleo galattico.

“Appena ho guardato le immagini di Hubble, ho pensato che ci trovavamo davanti a qualcosa di veramente particolare” dice Chiaberge, in forza allo Space Telescope Science Institute (STScI) e alla Johns Hopkins University a Baltimora, nel Maryland (USA), primo autore dell’articolo che descrive la scoperta in pubblicazione sulla rivista Astronomy&Astrophysics. “Mi aspettavo di vedere molte galassie nell’atto di fondersi e altre dalle strutture irregolari circondare quasar brillanti, ma non di vedere un quasar così lontano dal nucleo di una galassia di forma regolare. I buchi neri si trovano nel centro delle galassie, ed è quindi raro trovare un quasar così defilato”.

“Appena ho guardato le immagini di Hubble, ho pensato che ci trovavamo davanti a qualcosa di veramente particolare” dice Chiaberge, in forza allo Space Telescope Science Institute (STScI) e alla Johns Hopkins University a Baltimora, nel Maryland (USA), primo autore dell’articolo che descrive la scoperta in pubblicazione sulla rivista Astronomy&Astrophysics. “Mi aspettavo di vedere molte galassie nell’atto di fondersi e altre dalle strutture irregolari circondare quasar brillanti, ma non di vedere un quasar così lontano dal nucleo di una galassia di forma regolare. I buchi neri si trovano nel centro delle galassie, ed è quindi raro trovare un quasar così defilato”.

Gli scienziati hanno calcolato che il buco nero si è spostato di più di 35 mila anni luce dal centro della galassia confrontando la distribuzione della luce delle stelle nella galassia ospite con quella di una galassia ellittica normale ricostruita al calcolatore: una distanza che è maggiore di quella che separa il nostro Sole dal centro della Via Lattea.

“Grazie alle osservazioni spettroscopiche siamo riusciti a stimare la massa del buco nero e la velocità del gas intrappolato attorno ad esso” dice Capetti. “Con nostra sorpresa, abbiamo scoperto che quel gas stava muovendosi alla straordinaria velocità di 7, 5 milioni di chilometri all’ora. Tanto che, per coprire la distanza tra la Terra e la Luna ci impiegherebbe appena 3 minuti. A questo ritmo il buco nero sfuggirà definitivamente alla galassia in 20 milioni di anni, vagando per sempre nello spazio”.

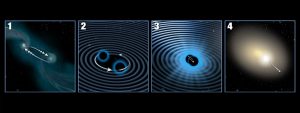

Il team propone anche una ricostruzione di come questo buco nero sia stato accelerato alla sua velocità attuale. La storia inizia con la fusione di due galassie, i cui rispettivi buchi neri si risistemano nella zona centrale della galassia ellittica formata alla fine del processo. I buchi neri spiraleggiano l’uno attorno all’altro e si avvicinano, emettendo una grande quantità di energia sotto forma di onde gravitazionali. Se i due buchi neri non hanno la stessa massa e velocità di rotazione, emettono onde gravitazionali con più intensità lungo una specifica direzione. Quando i due buchi neri si scontrano, smettono di produrre onde gravitazionali e il buco nero risultante dalla fusione “rimbalza” in direzione opposta a quella dove si propagano le onde gravitazionali più intense, accelerando come un razzo. Una spiegazione alternativa, anche se improbabile, propone che il quasar osservato non si trovi nella galassia, ma in un’altra dell’ammasso, più distante e quasi allineata con essa. L’immagine di Hubble darebbe quindi l’illusione prospettica del quasar distante dal centro della galassia in primo piano.

In evidenza: l’immagine ottenuta dal telescopio spaziale Hubble di Nasa ed Esa mostra un quasar in fuga dal centro della galassia che lo ospita. I quasar sono le controparti luminose dei buchi neri, che non possono essere osservati direttamente. Il profilo ellittico con tratteggio verde delimita i confini della galassia. Il quasar denominato 3C 186 appare come una stella brillante leggermente decentrata rispetto alla galassia, che si trova a 8 miliardi di anni luce da noi. (Crediti: NASA, ESA, e M. Chiaberge – STScI and JHU)

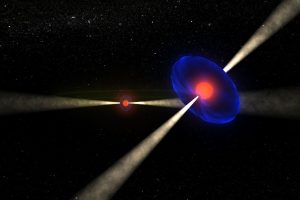

Nella seconda immagine: la sequenza mostra le onde gravitazionali che allontanano un buco nero dal centro della galassia. (1) Due galassie, ognuna con un buco nero centrale sono nell’atto di fondersi. (2) I due buchi neri all’interno della nuova galassia risultante si dispongono nella regione centrale e cominciano a ruotare uno attorno all’altro, emettendo energia sotto formna di onde gravitazionali ed avvicinandosi sempre più tra loro (3). Se i buchi neri non hanno la stessa massa e velocità di rotazione, emettono onde gravitazionali con più intensità in una specifica direzione. (4) I buchi neri alla fine si fondono per formarne uno supermassivo. L’energia emessa della fusione spinge via, con un vero e proprio “effetto razzo”, il buco nero in direzione opposta a quella del treno di onde gravitazionali più intense. (Crediti: NASA, ESA, e A. Feild – STScI)

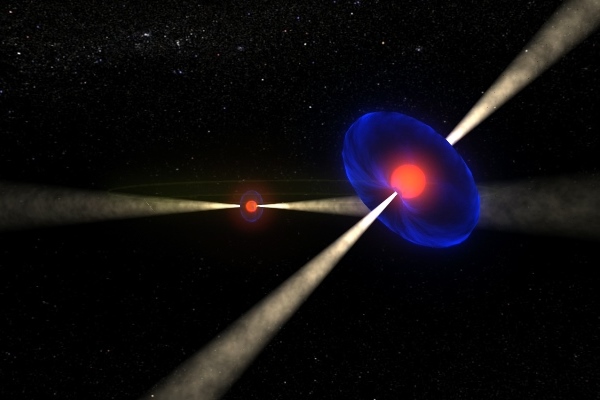

Negli spettri dell’emissione X della pulsar doppia Psr J0737-3039 è stata scoperta una riga di emissione del ferro a 6-7 keV. I risultati, pubblicati su ApJ, sono stati ottenuti da un team guidato da Alberto Pellizzoni e composto dalle astrofisiche Elise Egron e Maria Noemi Iacolina dell’INAF Cagliari. Che la Sardegna fosse una terra di miniere e minatori era cosa nota, ma oggi, dopo la crisi del settore, la ricerca di metalli resta solo sui libri di storia. Nel prossimo futuro, tuttavia, il Sardinia Radio Telescope (Srt) potrebbe diventare un nuovo strumento di “follow up” (ovvero di completamento del monitoraggio della sorgente) di programmi di ricerca di metalli in stelle lontane dal Sistema solare. È questo, infatti, l’obiettivo del progetto dell’Istituto nazionale di astrofisica che ha osservato un sistema binario di pulsar con Xmm-Newton (X ray Multi-Mirror, in italiano “multi-specchio ai raggi X”), un telescopio satellitare per raggi X.

Negli spettri dell’emissione X della pulsar doppia Psr J0737-3039 è stata scoperta una riga di emissione del ferro a 6-7 keV. I risultati, pubblicati su ApJ, sono stati ottenuti da un team guidato da Alberto Pellizzoni e composto dalle astrofisiche Elise Egron e Maria Noemi Iacolina dell’INAF Cagliari. Che la Sardegna fosse una terra di miniere e minatori era cosa nota, ma oggi, dopo la crisi del settore, la ricerca di metalli resta solo sui libri di storia. Nel prossimo futuro, tuttavia, il Sardinia Radio Telescope (Srt) potrebbe diventare un nuovo strumento di “follow up” (ovvero di completamento del monitoraggio della sorgente) di programmi di ricerca di metalli in stelle lontane dal Sistema solare. È questo, infatti, l’obiettivo del progetto dell’Istituto nazionale di astrofisica che ha osservato un sistema binario di pulsar con Xmm-Newton (X ray Multi-Mirror, in italiano “multi-specchio ai raggi X”), un telescopio satellitare per raggi X. Due pulsar così vicine interagiscono tra di loro producendo radiazione alle alte energie, svelando interessanti peculiarità della loro struttura, sia sui processi di emissione che sull’ambiente circostante. Grazie al monitoraggio eseguito tramite lunghe osservazioni nel corso degli anni con il satellite Xmm-Newton, si è compreso come la pulsar più brillante riesca ad attivare l’emissione X della pulsar compagna più lenta e “pigra”, anche quando questa non è più osservabile in banda radio: è scomparsa, infatti, alla vista dei radiotelescopi nel 2008.

Due pulsar così vicine interagiscono tra di loro producendo radiazione alle alte energie, svelando interessanti peculiarità della loro struttura, sia sui processi di emissione che sull’ambiente circostante. Grazie al monitoraggio eseguito tramite lunghe osservazioni nel corso degli anni con il satellite Xmm-Newton, si è compreso come la pulsar più brillante riesca ad attivare l’emissione X della pulsar compagna più lenta e “pigra”, anche quando questa non è più osservabile in banda radio: è scomparsa, infatti, alla vista dei radiotelescopi nel 2008.

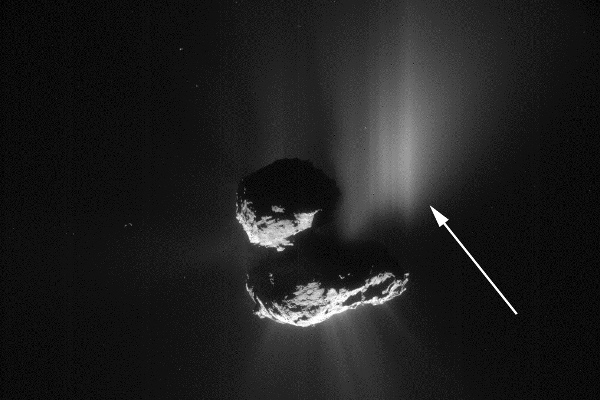

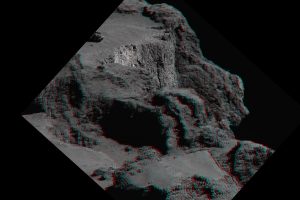

La missione Rosetta non smette di regalare nuove straordinarie scoperte su quanto avviene nei corpi cometari. Molte delle importanti scoperte scientifiche, relative all’osservazione diretta della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, sono avvenute attraverso lo strumento OSIRIS dedicato all’acquisizione delle immagini, posizionato a bordo della sonda interplanetaria, che ha concluso il suo lungo viaggio il 30 settembre 2016, dopo aver stazionato per oltre due anni intorno al nucleo.

La missione Rosetta non smette di regalare nuove straordinarie scoperte su quanto avviene nei corpi cometari. Molte delle importanti scoperte scientifiche, relative all’osservazione diretta della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, sono avvenute attraverso lo strumento OSIRIS dedicato all’acquisizione delle immagini, posizionato a bordo della sonda interplanetaria, che ha concluso il suo lungo viaggio il 30 settembre 2016, dopo aver stazionato per oltre due anni intorno al nucleo.  L’evento catastrofico si è verificato il 10 luglio 2015 nella cosiddetta regione di Seth, dove era stata osservata in precedenza una frattura larga più di un metro e lunga oltre 70. Si è trattato di un crollo delle dimensioni di circa 60x80x12 m

L’evento catastrofico si è verificato il 10 luglio 2015 nella cosiddetta regione di Seth, dove era stata osservata in precedenza una frattura larga più di un metro e lunga oltre 70. Si è trattato di un crollo delle dimensioni di circa 60x80x12 m Il motivo di questo crollo è stato attribuito agli enormi stress termici cui è stato sottoposto il materiale nella zona di Aswan, che passa in meno di 20 minuti da una temperatura “notturna” di –140°C ad una temperatura “diurna” di quasi 50°C. Peraltro, durante la fase di osservazione, il periodo di illuminazione di quella parete era di soli 90 minuti sulle 12 ore e 40 minuti del giorno cometario. In pratica, i continui balzi di temperatura hanno prodotto delle fratture interne che hanno portato al collasso della struttura.

Il motivo di questo crollo è stato attribuito agli enormi stress termici cui è stato sottoposto il materiale nella zona di Aswan, che passa in meno di 20 minuti da una temperatura “notturna” di –140°C ad una temperatura “diurna” di quasi 50°C. Peraltro, durante la fase di osservazione, il periodo di illuminazione di quella parete era di soli 90 minuti sulle 12 ore e 40 minuti del giorno cometario. In pratica, i continui balzi di temperatura hanno prodotto delle fratture interne che hanno portato al collasso della struttura.  I risultati che continuano a pervenire dall’analisi delle immagini della cometa 67P esaltano una volta di più il contributo italiano. Lo strumento OSIRIS è composto di due piccoli telescopi, uno dei quali, la Wide Angle Camera, è stato realizzato quasi interamente nei laboratori dell’Università di Padova. Le attività collegate alla missione Rosetta vedono a Padova il coinvolgimento di vari Dipartimenti, quali Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’Informazione, oltre al Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” – CISAS. Alle attività di ricerca anche l’Osservatorio Astronomico di Padova e l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.

I risultati che continuano a pervenire dall’analisi delle immagini della cometa 67P esaltano una volta di più il contributo italiano. Lo strumento OSIRIS è composto di due piccoli telescopi, uno dei quali, la Wide Angle Camera, è stato realizzato quasi interamente nei laboratori dell’Università di Padova. Le attività collegate alla missione Rosetta vedono a Padova il coinvolgimento di vari Dipartimenti, quali Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industriale, Ingegneria dell’Informazione, oltre al Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” – CISAS. Alle attività di ricerca anche l’Osservatorio Astronomico di Padova e l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR.

Alzare gli occhi e perdersi in un cielo stellato, viaggiare tra pianeti attraversare galassie. L’universo è a portata di sguardo e le stelle non sono mai state così vicine: arriva il Planetario 3d più grande d’Italia, a Città della scienza di Napoli.

Alzare gli occhi e perdersi in un cielo stellato, viaggiare tra pianeti attraversare galassie. L’universo è a portata di sguardo e le stelle non sono mai state così vicine: arriva il Planetario 3d più grande d’Italia, a Città della scienza di Napoli.

La prima camera all-sky di tutto il sud Italia è stata installata a Napoli, sul tetto dell’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e scruterà in modo sistematico la volta celeste con lo scopo di monitorare il flusso degli oggetti celesti che raggiungono ogni giorno la nostra Terra. Le osservazioni rientrano nelle attività del progetto PRISMA – Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera, che vede coinvolti osservatori astronomici e meteorologici, istituti scolastici e singoli cittadini in una collaborazione nazionale di raccolta e analisi dati unica nel suo genere. Bolidi, asteroidi e meteoriti saranno dunque nell’obiettivo grandangolare della camera, ma le osservazioni terranno sotto controllo anche le meteore (le famose “stelle cadenti”): granelli di polvere di pochi milligrammi che, entrando nella nostra atmosfera con velocità di decine di km al secondo, si incendiano per attrito lasciando scie luminose. Ogni anno sono circa 40mila le tonnellate di materiale extraterrestre che colpiscono la Terra.

La prima camera all-sky di tutto il sud Italia è stata installata a Napoli, sul tetto dell’INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e scruterà in modo sistematico la volta celeste con lo scopo di monitorare il flusso degli oggetti celesti che raggiungono ogni giorno la nostra Terra. Le osservazioni rientrano nelle attività del progetto PRISMA – Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera, che vede coinvolti osservatori astronomici e meteorologici, istituti scolastici e singoli cittadini in una collaborazione nazionale di raccolta e analisi dati unica nel suo genere. Bolidi, asteroidi e meteoriti saranno dunque nell’obiettivo grandangolare della camera, ma le osservazioni terranno sotto controllo anche le meteore (le famose “stelle cadenti”): granelli di polvere di pochi milligrammi che, entrando nella nostra atmosfera con velocità di decine di km al secondo, si incendiano per attrito lasciando scie luminose. Ogni anno sono circa 40mila le tonnellate di materiale extraterrestre che colpiscono la Terra.