da Sorrentino | Dic 15, 2016 | Astronomia, Primo Piano

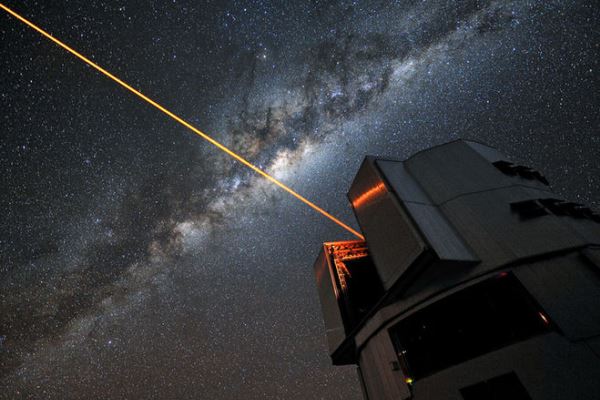

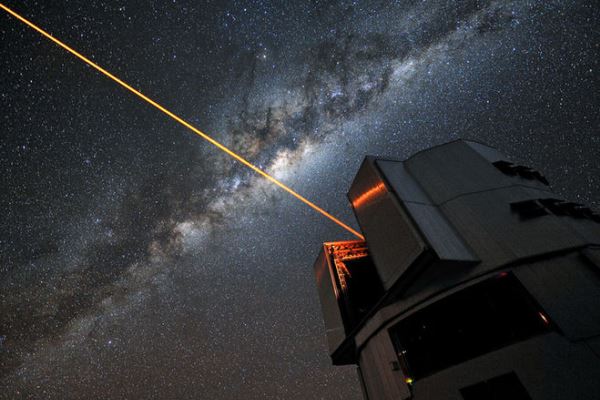

E’ la più estesa ed accurata mappa tridimensionale dell’universo lontano mai realizzata. Nel corso di otto anni il team internazionale del progetto VIPERS (VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey), coordinato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha osservato e analizzato 90 mila galassie con lo spettrografo VIMOS installato al Very Large Telescope (VLT) dell’ESO. Questo ha permesso di ricostruire sia la loro distribuzione spaziale sia le loro proprietà fisiche, spingendosi indietro nel tempo fino a 9 miliardi di anni fa, ovvero un’epoca in cui l’universo aveva “solo” cinque miliardi di anni. Il colpo d’occhio della sterminata mole di dati raccolti mostra le galassie già raggruppate in grandi strutture filamentose, che connettono gli ammassi di galassie e circondano ampie zone vuote [1]. Confrontate con quelle dell’universo odierno, le nuove mappe forniscono preziose informazioni su come queste strutture si sono sviluppate nel corso del tempo. Una vera e propria ragnatela cosmica che secondo i ricercatori è il risultato dell’amplificazione da parte della forza di gravità di piccole perturbazioni presenti nell’universo primordiale. “L’obiettivo primario di VIPERS è stato in fondo semplice: costruire una mappa delle galassie nell’universo ‘giovane’ che esplorasse un volume sufficientemente grande da permetterci di ottenere misure che fossero confrontabili in precisione con ciò che avevamo imparato all’inizio del secolo dai grandi progetti analoghi ma limitati a piccole distanze, come in particolare la Sloan Digital Sky Survey (SDSS). I risultati che presentiamo nei lavori scientifici diffusi recentemente, ci restituiscono un quadro estremamente dettagliato di come le galassie e le strutture che vediamo oggi si sono evolute nel corso degli ultimi 9 miliardi di anni. E’ un po’ come poter vedere un bel pezzo del film della loro storia, mentre prima ne conoscevamo solo la fine, unita a qualche frammento delle scene precedenti “, dicono Luigi Guzzo, coordinatore del progetto, e Ben Granett, entrambi dell’Università degli Studi di Milano e dell’Osservatorio Astronomico di Brera dell’INAF. Il “film” di VIPERS fornisce dati quantitativi sia sulle galassie come sistemi di stelle e gas in evoluzione, sia sul loro legame con l’ambiente e la struttura a grande scala che le circonda, sia sulle implicazioni cosmologiche di questa strutturazione, intimamente legata al “funzionamento” dell’universo nel suo complesso. I movimenti delle galassie a grande scala dovuti all’aggregazione della materia, sovrapposti all’espansione globale dell’universo, ad esempio, ci permettono di testare la teoria della gravità su scale grandissime: una deviazione dalle predizioni della Relatività Generale di Einstein potrebbe spiegare l’accelerazione dell’espansione cosmica che oggi si osserva, senza la necessità di chiamare in causa l’enigmatica “energia oscura”. Il team di VIPERS ha misurato l’effetto di questi moti osservando la deformazione dei grandi vuoti cosmici dovuti alle galassie “in fuga” da queste zone di bassa densità. “Grazie a VIPERS, abbiamo per la prima volta a disposizione, a queste epoche remote, una combinazione unica di grande volume e dettagliato campionamento a piccola scala delle strutture. Questo ci ha permesso di misurare con grande precisione le proprietà delle galassie in funzione dell’ambiente in cui vivono, gruppi, filamenti, ammassi”, affermano Olga Cucciati e Nicola Malavasi, dell’Osservatorio Astronomico di Bologna dell’INAF e dell’Università di Bologna, autori di due degli articoli scientifici recentemente rilasciati dalla collaborazione. Queste analisi sono rese possibili, oltre che dalla conoscenza della distribuzione tridimensionale delle galassie, anche grazie alla mole di informazioni sulle loro proprietà accumulate dalla collaborazione VIPERS durante questi anni sia attraverso gli spettri osservati, sia da osservazioni fotometriche ancillari. Delle galassie di VIPERS conosciamo quindi con precisione le luminosità dall’ultravioletto all’infrarosso, i loro colori intrinseci, la loro massa totale in termini di stelle e la velocità di produzione di nuove stelle. A queste si aggiungono informazioni sulla loro forma e quindi la struttura interna, rese possibili da un’accuratissima analisi delle immagini ad alta risoluzione del telescopio Franco-Canadese delle Hawaii su cui VIPERS è basata [6]. Grazie a questo, combinando i dati di VIPERS con quelli della SDSS che “fotografa” l’epoca attuale, siamo in grado di seguire le trasformazioni delle galassie come mai in precedenza, lungo quasi 10 miliardi di anni della loro evoluzione. “Per la prima volta vediamo chiaramente come le galassie di tipo ellittico più massicce che osserviamo oggi includano sia oggetti molto compatti formatisi in epoche remotissime (oltre il limite esplorato da VIPERS), sia galassie che hanno spento più di recente la loro attività di formazione stellare, trasformando il loro colore da blu a rosso: un fenomeno che VIPERS osserva in diretta”, dicono Adriana Gargiulo e Chris Haines, rispettivamente dell’INAF-IASF di Milano e dell’Osservatorio Astonomico di Brera dell’INAF, autori dei due lavori che gettano nuova luce su queste problematiche.

E’ la più estesa ed accurata mappa tridimensionale dell’universo lontano mai realizzata. Nel corso di otto anni il team internazionale del progetto VIPERS (VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey), coordinato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha osservato e analizzato 90 mila galassie con lo spettrografo VIMOS installato al Very Large Telescope (VLT) dell’ESO. Questo ha permesso di ricostruire sia la loro distribuzione spaziale sia le loro proprietà fisiche, spingendosi indietro nel tempo fino a 9 miliardi di anni fa, ovvero un’epoca in cui l’universo aveva “solo” cinque miliardi di anni. Il colpo d’occhio della sterminata mole di dati raccolti mostra le galassie già raggruppate in grandi strutture filamentose, che connettono gli ammassi di galassie e circondano ampie zone vuote [1]. Confrontate con quelle dell’universo odierno, le nuove mappe forniscono preziose informazioni su come queste strutture si sono sviluppate nel corso del tempo. Una vera e propria ragnatela cosmica che secondo i ricercatori è il risultato dell’amplificazione da parte della forza di gravità di piccole perturbazioni presenti nell’universo primordiale. “L’obiettivo primario di VIPERS è stato in fondo semplice: costruire una mappa delle galassie nell’universo ‘giovane’ che esplorasse un volume sufficientemente grande da permetterci di ottenere misure che fossero confrontabili in precisione con ciò che avevamo imparato all’inizio del secolo dai grandi progetti analoghi ma limitati a piccole distanze, come in particolare la Sloan Digital Sky Survey (SDSS). I risultati che presentiamo nei lavori scientifici diffusi recentemente, ci restituiscono un quadro estremamente dettagliato di come le galassie e le strutture che vediamo oggi si sono evolute nel corso degli ultimi 9 miliardi di anni. E’ un po’ come poter vedere un bel pezzo del film della loro storia, mentre prima ne conoscevamo solo la fine, unita a qualche frammento delle scene precedenti “, dicono Luigi Guzzo, coordinatore del progetto, e Ben Granett, entrambi dell’Università degli Studi di Milano e dell’Osservatorio Astronomico di Brera dell’INAF. Il “film” di VIPERS fornisce dati quantitativi sia sulle galassie come sistemi di stelle e gas in evoluzione, sia sul loro legame con l’ambiente e la struttura a grande scala che le circonda, sia sulle implicazioni cosmologiche di questa strutturazione, intimamente legata al “funzionamento” dell’universo nel suo complesso. I movimenti delle galassie a grande scala dovuti all’aggregazione della materia, sovrapposti all’espansione globale dell’universo, ad esempio, ci permettono di testare la teoria della gravità su scale grandissime: una deviazione dalle predizioni della Relatività Generale di Einstein potrebbe spiegare l’accelerazione dell’espansione cosmica che oggi si osserva, senza la necessità di chiamare in causa l’enigmatica “energia oscura”. Il team di VIPERS ha misurato l’effetto di questi moti osservando la deformazione dei grandi vuoti cosmici dovuti alle galassie “in fuga” da queste zone di bassa densità. “Grazie a VIPERS, abbiamo per la prima volta a disposizione, a queste epoche remote, una combinazione unica di grande volume e dettagliato campionamento a piccola scala delle strutture. Questo ci ha permesso di misurare con grande precisione le proprietà delle galassie in funzione dell’ambiente in cui vivono, gruppi, filamenti, ammassi”, affermano Olga Cucciati e Nicola Malavasi, dell’Osservatorio Astronomico di Bologna dell’INAF e dell’Università di Bologna, autori di due degli articoli scientifici recentemente rilasciati dalla collaborazione. Queste analisi sono rese possibili, oltre che dalla conoscenza della distribuzione tridimensionale delle galassie, anche grazie alla mole di informazioni sulle loro proprietà accumulate dalla collaborazione VIPERS durante questi anni sia attraverso gli spettri osservati, sia da osservazioni fotometriche ancillari. Delle galassie di VIPERS conosciamo quindi con precisione le luminosità dall’ultravioletto all’infrarosso, i loro colori intrinseci, la loro massa totale in termini di stelle e la velocità di produzione di nuove stelle. A queste si aggiungono informazioni sulla loro forma e quindi la struttura interna, rese possibili da un’accuratissima analisi delle immagini ad alta risoluzione del telescopio Franco-Canadese delle Hawaii su cui VIPERS è basata [6]. Grazie a questo, combinando i dati di VIPERS con quelli della SDSS che “fotografa” l’epoca attuale, siamo in grado di seguire le trasformazioni delle galassie come mai in precedenza, lungo quasi 10 miliardi di anni della loro evoluzione. “Per la prima volta vediamo chiaramente come le galassie di tipo ellittico più massicce che osserviamo oggi includano sia oggetti molto compatti formatisi in epoche remotissime (oltre il limite esplorato da VIPERS), sia galassie che hanno spento più di recente la loro attività di formazione stellare, trasformando il loro colore da blu a rosso: un fenomeno che VIPERS osserva in diretta”, dicono Adriana Gargiulo e Chris Haines, rispettivamente dell’INAF-IASF di Milano e dell’Osservatorio Astonomico di Brera dell’INAF, autori dei due lavori che gettano nuova luce su queste problematiche.

da Sorrentino | Nov 18, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

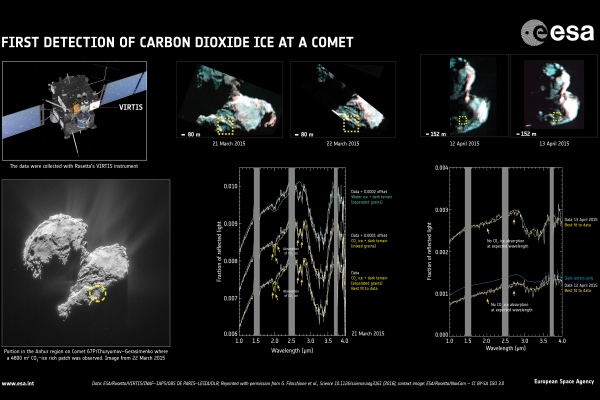

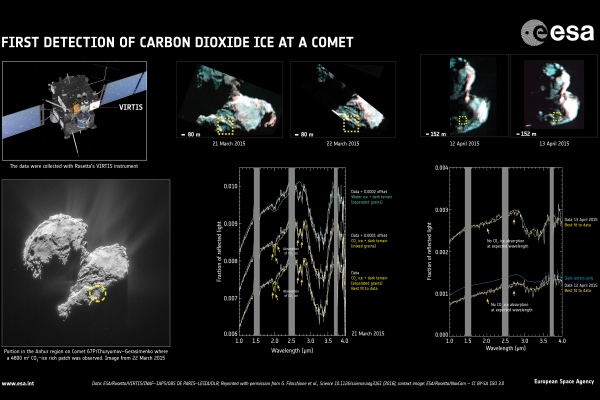

Lo strumento VIRTIS a bordo della sonda Rosetta ha scoperto sul nucleo della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko la presenza di ghiaccio di anidride carbonica, comunemente noto come “ghiaccio secco”. E’ la prima volta in assoluto che questo composto chimico viene individuato in forma solida sulla superficie di un nucleo cometario. Il risultato è stato ottenuto da un team internazionale di ricercatori guidato da Gianrico Filacchione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie alle osservazioni dello strumento italiano VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer), lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della missione Rosetta dell’ESA, ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Leonardo-Finmeccanica con un contributo dell’Observatoire de Paris e del DLR.

Lo strumento VIRTIS a bordo della sonda Rosetta ha scoperto sul nucleo della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko la presenza di ghiaccio di anidride carbonica, comunemente noto come “ghiaccio secco”. E’ la prima volta in assoluto che questo composto chimico viene individuato in forma solida sulla superficie di un nucleo cometario. Il risultato è stato ottenuto da un team internazionale di ricercatori guidato da Gianrico Filacchione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie alle osservazioni dello strumento italiano VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer), lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della missione Rosetta dell’ESA, ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Leonardo-Finmeccanica con un contributo dell’Observatoire de Paris e del DLR.

Sebbene l’anidride carbonica (la cui formula chimica è CO2) sia la specie gassosa più abbondante nelle chiome delle comete dopo il vapor d’acqua, finora questo composto chimico non era mai stato osservato sulle superfici cometarie sotto forma di ghiaccio: questa molecola infatti è molto volatile, sublimando – ovvero passando direttamente dallo stato solido a quello gassoso- a temperature dell’ordine di -200 gradi celsius in maniera molto rapida ed è stabile solo negli strati freddi più interni.

“Il deposito superficiale di anidride carbonica ghiacciata è stato localizzato su un’area di circa 80 metri per 60 nella regione meridionale di Anhur della cometa 67P con osservazioni condotte il 21 e 22 Marzo del 2015” dice Gianrico Filacchione, in forza all’INAF di Roma, primo autore dell’articolo pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science che descrive la scoperta. “In quel periodo l’emisfero meridionale di 67P stava uscendo dalla lunga stagione invernale, durata circa 4 anni, in cui la superficie non era esposta alla radiazione solare. La conseguente bassa temperatura ha permesso la condensazione sulla superficie di anidride carbonica che VIRTIS ha identificato grazie agli assorbimenti diagnostici nella luce infrarossa”. Andrea Raponi, sempre dell’INAF di Roma, ha analizzato i dati di VIRTIS stimando l’abbondanza del ghiaccio di anidride carbonica in circa lo 0.1% dell’area, un valore prossimo a 5 metri quadrati complessivi, e di determinare la dimensione dei grani in circa 50 micrometri (milionesimi di metro).

“Grazie a VIRTIS abbiamo esplorato un set di dati a 4 dimensioni” prosegue Filacchione. “Incrociando le informazioni spaziali, spettrali e temporali siamo riusciti a seguire l’evoluzione di quest’area dalla sua uscita dalla stagione invernale, iniziata a dicembre 2014, all’osservazione del ghiaccio superficiale avvenuta a marzo 2015 fino alla sua completa scomparsa ad aprile 2015. Queste osservazioni ci hanno permesso di osservare per la prima volta come evolve la distribuzione del ghiaccio di CO2 e di misurare la sua erosione superficiale. Nell’area osservata in Anhur abbiamo stimato una sublimazione di circa 57 kg di ghiaccio di anidride carbonica, corrispondenti ad una diminuzione dello spessore dello strato superficiale di 9 centimetri”.

“La scoperta della stagionalità della presenza del ghiaccio di CO2 sulla superficie della cometa 67P/ Churyumov-Gerasimenko – sottolinea Fabrizio Capaccioni, ricercatore dell’INAF a Roma e Principal Investigator dello strumento VIRTIS – è un altro importante contributo alla comprensione dei processi fisici che regolano il trasporto dei gas nell’interno delle comete e che permetteranno di risolvere quel complesso puzzle che è l’evoluzione di una cometa. Un puzzle che tutti gli strumenti a bordo della sonda stanno efficacemente contribuendo a risolvere, ed è anche un ulteriore ed importante contributo che l’INAF fornisce alla straordinaria avventura della missione Rosetta”.

“La missione Rosetta si è appena conclusa – commenta per l’Agenzia Spaziale Italiana, Mario Salatti – ma la produzione scientifica che discende dai dati accumulati in poco più di due anni di studio della cometa Churyumov-Gerasimenko non accenna a fermarsi: VIRTIS e gli altri strumenti forniti dall’ASI alla missione ESA contribuiranno per altri anni a scrivere nuove pagine sulla storia di questa cometa, rivelando caratteristiche di questi corpi minori del sistema solare prima inattese”.

Allo studio pubblicato nell’articolo Seasonal exposure of carbon dioxide ice on the nucleus of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko sulla rivista Science del 18 novembre 2016 hanno partecipato, oltre a Gianrico Filacchione e Fabrizio Capaccioni, anche i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Andrea Raponi, Mauro Ciarniello, Federico Tosi, Maria Teresa Capria, Maria Cristina De Sanctis, Alessandra Migliorini, Giuseppe Piccioni, Priscilla Cerroni, Giancarlo Bellucci, Gianfranco Magni, Ernesto Palomba, Michelangelo Formisano, Alessandro Frigeri, Davide Grassi, Andrea Longobardo, Giovanna Rinaldi, Marco Cartacci, Andrea Cicchetti, Raffaella Noschese e Romolo Politi (tutti dell’INAF-IAPS di Roma), Vito Mennella (INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte), Gian Paolo Tozzi (INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri), Roberto Orosei (INAF-Istituto di Radioastronomia) insieme a Enrico Flamini (Agenzia Spaziale Italiana), Sergio Fonti, Armando Blanco e Francesca Mancarella (Università del Salento, Lecce), Costanzo Federico (Università di Perugia) e altri ricercatori di vari istituti esteri.

da Sorrentino | Nov 12, 2016 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

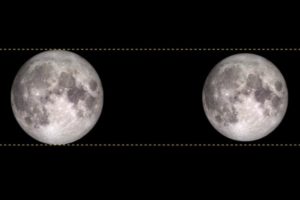

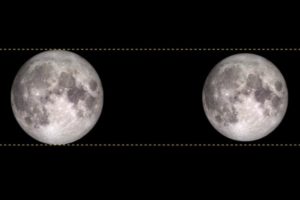

Superluna piena nel cielo serale del 14 novembre 2016. Una data e circostanza storica perché è il momento in cui il nostro satellite naturale si viene a trovare in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra, quando la sua faccia visibile sarà completamente illuminata. La luna piena coincide con il suo passaggio alla distanza minima dalla Terra. Una luna piena da record, la più vicina al nostro pianeta dall’inizio di questo ventunesimo secolo, trovandosi esattamente a 356.511 km da noi: una circostanza che non si ripeterà prima della fine del 2034. In queste condizioni il disco lunare appare più grande del 14 per cento e più luminoso del 30 per cento rispetto a quando il nostro satellite si trova alla massima distanza dalla Terra (oltre 406 mila chilometri), ovvero all’apogeo. Il fenomeno è legato alle fasi dell’orbita lunare, che descrivendo una ellisse presenta due punti di primaria importanza, l’apogeo (il più distante dalla Terra) e il perigeo (il più vicino). Di fatto, la Luna viene a trovarsi nel punto più vicino alla Terra mai raggiunto negli ultimi 70 anni. L’ultima così si è mostrata nel 1948 e la prossima arriverà il 25 novembre 2034. Per l’evento del 14 novembre c’è una piccola discrepanza tra massimo effetto di Luna piena e passaggio al perigeo. La distanza minima dalla Terra avviene alle 12:24, mentre la massima illuminazione del disco lunare due ore e mezza dopo. Ma il quadro astronomico resta rilevante.

Superluna piena nel cielo serale del 14 novembre 2016. Una data e circostanza storica perché è il momento in cui il nostro satellite naturale si viene a trovare in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra, quando la sua faccia visibile sarà completamente illuminata. La luna piena coincide con il suo passaggio alla distanza minima dalla Terra. Una luna piena da record, la più vicina al nostro pianeta dall’inizio di questo ventunesimo secolo, trovandosi esattamente a 356.511 km da noi: una circostanza che non si ripeterà prima della fine del 2034. In queste condizioni il disco lunare appare più grande del 14 per cento e più luminoso del 30 per cento rispetto a quando il nostro satellite si trova alla massima distanza dalla Terra (oltre 406 mila chilometri), ovvero all’apogeo. Il fenomeno è legato alle fasi dell’orbita lunare, che descrivendo una ellisse presenta due punti di primaria importanza, l’apogeo (il più distante dalla Terra) e il perigeo (il più vicino). Di fatto, la Luna viene a trovarsi nel punto più vicino alla Terra mai raggiunto negli ultimi 70 anni. L’ultima così si è mostrata nel 1948 e la prossima arriverà il 25 novembre 2034. Per l’evento del 14 novembre c’è una piccola discrepanza tra massimo effetto di Luna piena e passaggio al perigeo. La distanza minima dalla Terra avviene alle 12:24, mentre la massima illuminazione del disco lunare due ore e mezza dopo. Ma il quadro astronomico resta rilevante.

(foto in evidenza: credit NASA)

da Sorrentino | Nov 12, 2016 | Astronomia, Primo Piano

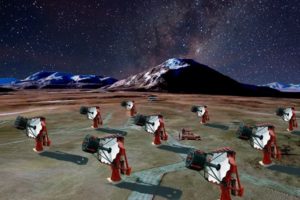

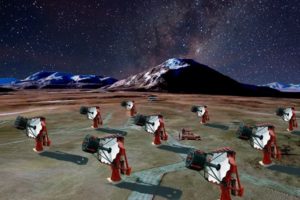

Il prototipo italiano di un nuovo telescopio per astronomia gamma, caratterizzato dalla innovativa configurazione a due specchi, mai realizzata prima per uno strumento di questo tipo, ha dimostrato di poter restituire immagini con risoluzione angolare costante su un grande campo di vista. I test sono stati effettuati nella stazione osservativa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Catania, alle pendici dell’Etna, e il telescopio che le ha superate a “pieni voti” è il risultato del progetto “Bandiera” ASTRI (Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana), finanziato dal Ministero dell’’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e con fondi assegnati successivamente nella Legge di Stabilità 2015. Entrambi i programmi sono guidati da INAF per consolidare lo studio dell’Universo gamma all’interno di un più ampio progetto internazionale, ancora in fase di pre-costruzione, ovvero il Cherenkov Telescope Array (CTA). CTA sarà il più potente osservatorio per raggi gamma di altissima energia mai costruito e sarà dislocato in due siti, uno per ciascun emisfero. L’osservatorio nell’emisfero australe sarà collocato in Cile, nel deserto di Atacama (vicino ai telescopi ottici più grandi del mondo quali il VLT e l’E-ELT dell’ESO) mentre quello nell’emisfero boreale sarà installano a La Palma, nelle isole Canarie, dove c’è già il Telescopio Nazionale Galileo, oltre ai telescopi Cherenkov MAGIC. Inoltre, il “quartiere generale” che coordina le operazioni di CTA sarà ospitato a partire dall’inizio del 2017 presso la sede INAF di Bologna.

Il prototipo italiano di un nuovo telescopio per astronomia gamma, caratterizzato dalla innovativa configurazione a due specchi, mai realizzata prima per uno strumento di questo tipo, ha dimostrato di poter restituire immagini con risoluzione angolare costante su un grande campo di vista. I test sono stati effettuati nella stazione osservativa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Catania, alle pendici dell’Etna, e il telescopio che le ha superate a “pieni voti” è il risultato del progetto “Bandiera” ASTRI (Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana), finanziato dal Ministero dell’’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e con fondi assegnati successivamente nella Legge di Stabilità 2015. Entrambi i programmi sono guidati da INAF per consolidare lo studio dell’Universo gamma all’interno di un più ampio progetto internazionale, ancora in fase di pre-costruzione, ovvero il Cherenkov Telescope Array (CTA). CTA sarà il più potente osservatorio per raggi gamma di altissima energia mai costruito e sarà dislocato in due siti, uno per ciascun emisfero. L’osservatorio nell’emisfero australe sarà collocato in Cile, nel deserto di Atacama (vicino ai telescopi ottici più grandi del mondo quali il VLT e l’E-ELT dell’ESO) mentre quello nell’emisfero boreale sarà installano a La Palma, nelle isole Canarie, dove c’è già il Telescopio Nazionale Galileo, oltre ai telescopi Cherenkov MAGIC. Inoltre, il “quartiere generale” che coordina le operazioni di CTA sarà ospitato a partire dall’inizio del 2017 presso la sede INAF di Bologna.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica guida la partecipazione Italiana alla realizzazione di CTA, che comprende anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e un gruppo di Università, con un contributo globale superato solamente dalla Germania. Con ingenti investimenti in termini economici e di personale coinvolto, l’INAF ha fornito una soluzione tecnica originale e innovativa che ha permesso di progettare e sviluppare il prototipo appena testato, le cui repliche, solo leggermente perfezionate, andranno a costituire il primo gruppo di telescopi Cherenkov di piccola taglia in Cile, i cosiddetti Small Size Telescope (SST). Si prevede la costruzione di un gruppo tra nove e quindici di tali strumenti, tre dei quali saranno già operativi nel 2018. INAF non sarà solo in questa sfida ma lavorerà in sinergia con l’Università brasiliana di São Paulo e FAPESP (Brasile), con la North-West University (Sud-Africa). L’INFN, che è coinvolto principalmente nella costruzione dei telescopi Cherenkov di medie e grandi dimensioni, collaborerà a questo progetto studiando il sistema di comunicazione tra i diversi telescopi di piccole dimensioni che andranno a costituire l’ASTRI mini array. Il prototipo ASTRI, già completamente qualificato dal punto di vista meccanico, è stato sottoposto a prove ottiche dalle quali è emerso che la risoluzione sul suo piano focale è costante su tutto il campo di vista. Un campo di vista assai esteso, che copre un’ampiezza angolare di ben 10 gradi, pari a venti volte il diametro apparente della Luna piena. Il telescopio ha quindi mostrato una capacità di ottenere immagini nitide rispetto ai requisiti dei telescopi Cherenkov su tutto il grande campo di vista che lo caratterizza.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica guida la partecipazione Italiana alla realizzazione di CTA, che comprende anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e un gruppo di Università, con un contributo globale superato solamente dalla Germania. Con ingenti investimenti in termini economici e di personale coinvolto, l’INAF ha fornito una soluzione tecnica originale e innovativa che ha permesso di progettare e sviluppare il prototipo appena testato, le cui repliche, solo leggermente perfezionate, andranno a costituire il primo gruppo di telescopi Cherenkov di piccola taglia in Cile, i cosiddetti Small Size Telescope (SST). Si prevede la costruzione di un gruppo tra nove e quindici di tali strumenti, tre dei quali saranno già operativi nel 2018. INAF non sarà solo in questa sfida ma lavorerà in sinergia con l’Università brasiliana di São Paulo e FAPESP (Brasile), con la North-West University (Sud-Africa). L’INFN, che è coinvolto principalmente nella costruzione dei telescopi Cherenkov di medie e grandi dimensioni, collaborerà a questo progetto studiando il sistema di comunicazione tra i diversi telescopi di piccole dimensioni che andranno a costituire l’ASTRI mini array. Il prototipo ASTRI, già completamente qualificato dal punto di vista meccanico, è stato sottoposto a prove ottiche dalle quali è emerso che la risoluzione sul suo piano focale è costante su tutto il campo di vista. Un campo di vista assai esteso, che copre un’ampiezza angolare di ben 10 gradi, pari a venti volte il diametro apparente della Luna piena. Il telescopio ha quindi mostrato una capacità di ottenere immagini nitide rispetto ai requisiti dei telescopi Cherenkov su tutto il grande campo di vista che lo caratterizza.

«Il telescopio è stato costruito per la prima volta in assoluto con questa speciale configurazione Schwarzschild-Couder» dice Giovanni Pareschi, della sede di Brera dell’INAF e responsabile del progetto ASTRI. «Il suo nome si deve a due grandi astronomi che, per primi, all’inizio del ‘900, suggerirono questa soluzione a largo campo in grado di dare una risposta costante su tutta l’apertura del telescopio. All’epoca furono soprattutto le difficoltà tecnologiche a non permettere di realizzare questo tipo di telescopio. D’altra parte l’osservazione degli sciami tramite effetto Cherenkov, dovuti ai fotoni gamma di energia più alta, ha proprio bisogno di un campo di vista molto ampio su cui si riesca a raccogliere un numero sufficiente di eventi per interpretarne la morfologia. Non solo, è anche la prima volta che si porta a completamento un telescopio Cherenkov con la configurazione a due specchi. Il risultato appena ottenuto è molto importante perché ci permette di passare senza indugio alla fase successiva e cioè installare la camera scientifica e ottenere la prima luce Cherenkov del telescopio, prevista entro i primi mesi del 2017.»

In attesa della prima luce, quindi, L’Istituto Nazionale di Astrofisica continua a lavorare alacremente su tutti i fronti del progetto CTA: la comunità astronomica è in fermento perché entro pochi anni avrà a disposizione uno strumento senza precedenti per sondare i fenomeni più violenti che avvengono nell’Universo.

(nella foto all’interno dell’articolo: rendering del mini array di nove repliche di ASTRI presso il deserto di Atacama: crediti: Antonio Stamerra)

da Sorrentino | Nov 10, 2016 | Astronomia, Primo Piano, Ricerca

Uno studio in collaborazione fra Cnr, Inaf e British Columbia University di Vancouver, pubblicato sull’International Journal of Astrobiology, ha introdotto un nuovo indice di abitabilità per gli esopianeti, confermando che il limite termico per lo sviluppo della vita complessa è più stretto di quello legato alla presenza di acqua liquida, normalmente assunta come criterio in analogia alle condizioni terrestri. La ricerca di vita in pianeti al di fuori del Sistema Solare (esopianeti) può basarsi solamente sul rilevamento di tracce biologiche eventualmente presenti nell’atmosfera planetaria, non essendo possibili analisi in situ. Misure spettroscopiche delle atmosfere planetarie sono già possibili per pianeti giganti gassosi e si prevede che nei prossimi anni lo diventeranno anche per pianeti rocciosi, così da stimarne la potenziale abitabilità. È pertanto importante prepararsi alla sfida, al fine di selezionare i miglior candidati per la ricerca di biomarcatori atmosferici. La ricerca, condotta in collaborazione fra Consiglio nazionale delle ricerche (Antonello Provenzale, direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr), l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (Oats-Inaf) (Laura Silva, Giuseppe Murante e Giovanni Vladilo) e Università della British Columbia a Vancouver in Canada (Patricia M. Schulte, Dipartimento di zoologia), ha introdotto un nuovo indice di abitabilità basato su limiti di temperatura superficiale che permettano la presenza di ‘vita complessa’, ovvero organismi in grado di generare biomarcatori atmosferici. Il lavoro è stato pubblicato sull’International Journal of Astrobiology.

Uno studio in collaborazione fra Cnr, Inaf e British Columbia University di Vancouver, pubblicato sull’International Journal of Astrobiology, ha introdotto un nuovo indice di abitabilità per gli esopianeti, confermando che il limite termico per lo sviluppo della vita complessa è più stretto di quello legato alla presenza di acqua liquida, normalmente assunta come criterio in analogia alle condizioni terrestri. La ricerca di vita in pianeti al di fuori del Sistema Solare (esopianeti) può basarsi solamente sul rilevamento di tracce biologiche eventualmente presenti nell’atmosfera planetaria, non essendo possibili analisi in situ. Misure spettroscopiche delle atmosfere planetarie sono già possibili per pianeti giganti gassosi e si prevede che nei prossimi anni lo diventeranno anche per pianeti rocciosi, così da stimarne la potenziale abitabilità. È pertanto importante prepararsi alla sfida, al fine di selezionare i miglior candidati per la ricerca di biomarcatori atmosferici. La ricerca, condotta in collaborazione fra Consiglio nazionale delle ricerche (Antonello Provenzale, direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr), l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (Oats-Inaf) (Laura Silva, Giuseppe Murante e Giovanni Vladilo) e Università della British Columbia a Vancouver in Canada (Patricia M. Schulte, Dipartimento di zoologia), ha introdotto un nuovo indice di abitabilità basato su limiti di temperatura superficiale che permettano la presenza di ‘vita complessa’, ovvero organismi in grado di generare biomarcatori atmosferici. Il lavoro è stato pubblicato sull’International Journal of Astrobiology.

“Dato il ruolo essenziale che l’acqua ha sulla vita terrestre, la definizione di abitabilità di un pianeta normalmente utilizzata si basa sulle condizioni necessarie per la presenza di acqua liquida sulla superficie. L’acqua allo stato liquido esiste però entro dei limiti di temperatura che non riflettono necessariamente quelli della vita complessa: in particolare, i limiti termici degli organismi in grado di produrre biomarcatori atmosferici sono più stretti”, spiega Antonello Provenzale del Cnr. “Le stime indicano che la quasi totalità di tali organismi, nonché dei cianobatteri in grado di produrre ossigeno atmosferico, sono racchiusi nell’intervallo tra 0 e 50°C: da un’attenta analisi dei meccanismi di risposta termica biologica, dal livello molecolare fino a quello della vita complessa, si deduce che tale intervallo è probabilmente appropriato per le forme di vita con metabolismo aerobico che usino acqua come solvente, come gli organismi terrestri”.

Analogamente a quanto avviene negli studi degli effetti del cambiamento climatico su diverse specie viventi, per la definizione del nuovo indice di abitabilità sono stati esplorati i limiti termici degli organismi poikilotermi, ovvero i più sensibili alle variazioni della temperatura ambientale. “L’abitabilità planetaria basata su questa nuova definizione è stata stimata mediante l’uso di un recente modello climatico semplificato per pianeti di tipo terrestre, che combina un’accurata descrizione del trasporto di calore in funzione della latitudine con una stima del trasporto di energia sulla verticale mediante l’utilizzo di modelli dei processi radiativi e convettivi che avvengono nella colonna atmosferica”, illustra Laura Silva di Inaf.

I risultati indicano “che la zona abitabile così ottenuta risulta essere più stretta di quella classica. In particolare, alti valori di insolazione massima talvolta accettati nelle stime di abitabilità risultano incompatibili con i limiti termici della vita complessa”, aggiunge Provenzale. Inoltre, “le caratteristiche dell’atmosfera influenzano fortemente i gradienti di temperatura latitudinali del pianeta, la variabilità stagionale, la possibilità di sviluppo di vita complessa e anche la dose di radiazione superficiale indotta da raggi cosmici galattici. Pianeti con bassi valori della massa della colonna atmosferica sono caratterizzati da grandi escursioni di temperatura e alte dosi di radiazione, che potrebbero indurre un eccessivo tasso di evoluzione darwiniana”, conclude Provenzale. “Si conferma, quindi, come nella stima dell’abitabilità extrasolare sia necessario considerare le proprietà delle atmosfere planetarie, oltre che le caratteristiche orbitali dei pianeti, e valutare attentamente i limiti termici, più stringenti rispetto alla semplice presenza di acqua liquida”.

da Sorrentino | Nov 8, 2016 | Astronomia, Primo Piano, Programmi

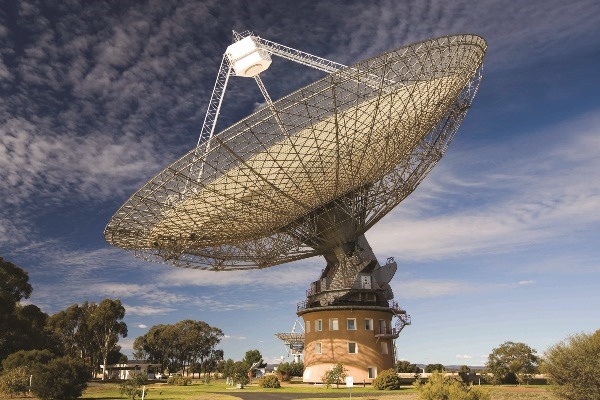

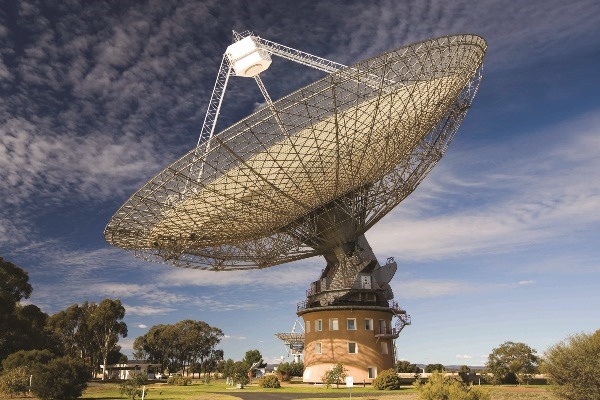

Prime osservazioni del radiotelescopio australiano Parkes, entra a far parte del progetto “Breakthrough Listen” per la ricerca di vita intelligente oltre la Terra, di durata decennale e di 100 milioni di dollari di investimento, promosso nel 2015 dall’imprenditore di Internet Yuri Milner e sostenuto dallo scienziato Stephen Hawking. Il telescopio Parkes si unisce al Green Bank Telescope (GBT) in West Virginia e l’Automated Planet Finder (APF) sito a Lick Observatory in California, nella loro indagine per determinare se esistano altre civiltà che hanno sviluppato tecnologie simili alle nostre. Il radiotelescopio Parkes fa parte del National Facility Australia Telescope, di proprietà e gestito dall’australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO). L’adesione del Pakes Radio Telescope al progetto Breakthrough Listen permette l’accesso ad una vasta parte di cielo in precedenza preclusa: il cielo dell’emisfero sud è infatti ricco di possibili obiettivi, come il centro della nostra Via Lattea, vaste aree del piano galattico, e numerose altre galassie nel vicino universo. La parabola del Parkes svolge anche un ruolo iconico, avendo ricevuto le prime trasmissioni dalla superficie di un altro mondo, la Luna quando vi hanno messo piede gli astronauti dell’Apollo 11. «Il radiotelescopio Parkes è una delle orecchie del pianeta Terra – ha detto Yuri Milner – e ora sono in ascolto per ascoltare eventuali segni di altre civiltà».

Prime osservazioni del radiotelescopio australiano Parkes, entra a far parte del progetto “Breakthrough Listen” per la ricerca di vita intelligente oltre la Terra, di durata decennale e di 100 milioni di dollari di investimento, promosso nel 2015 dall’imprenditore di Internet Yuri Milner e sostenuto dallo scienziato Stephen Hawking. Il telescopio Parkes si unisce al Green Bank Telescope (GBT) in West Virginia e l’Automated Planet Finder (APF) sito a Lick Observatory in California, nella loro indagine per determinare se esistano altre civiltà che hanno sviluppato tecnologie simili alle nostre. Il radiotelescopio Parkes fa parte del National Facility Australia Telescope, di proprietà e gestito dall’australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO). L’adesione del Pakes Radio Telescope al progetto Breakthrough Listen permette l’accesso ad una vasta parte di cielo in precedenza preclusa: il cielo dell’emisfero sud è infatti ricco di possibili obiettivi, come il centro della nostra Via Lattea, vaste aree del piano galattico, e numerose altre galassie nel vicino universo. La parabola del Parkes svolge anche un ruolo iconico, avendo ricevuto le prime trasmissioni dalla superficie di un altro mondo, la Luna quando vi hanno messo piede gli astronauti dell’Apollo 11. «Il radiotelescopio Parkes è una delle orecchie del pianeta Terra – ha detto Yuri Milner – e ora sono in ascolto per ascoltare eventuali segni di altre civiltà».

(fonte: ASI)

E’ la più estesa ed accurata mappa tridimensionale dell’universo lontano mai realizzata. Nel corso di otto anni il team internazionale del progetto VIPERS (VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey), coordinato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha osservato e analizzato 90 mila galassie con lo spettrografo VIMOS installato al Very Large Telescope (VLT) dell’ESO. Questo ha permesso di ricostruire sia la loro distribuzione spaziale sia le loro proprietà fisiche, spingendosi indietro nel tempo fino a 9 miliardi di anni fa, ovvero un’epoca in cui l’universo aveva “solo” cinque miliardi di anni. Il colpo d’occhio della sterminata mole di dati raccolti mostra le galassie già raggruppate in grandi strutture filamentose, che connettono gli ammassi di galassie e circondano ampie zone vuote [1]. Confrontate con quelle dell’universo odierno, le nuove mappe forniscono preziose informazioni su come queste strutture si sono sviluppate nel corso del tempo. Una vera e propria ragnatela cosmica che secondo i ricercatori è il risultato dell’amplificazione da parte della forza di gravità di piccole perturbazioni presenti nell’universo primordiale. “L’obiettivo primario di VIPERS è stato in fondo semplice: costruire una mappa delle galassie nell’universo ‘giovane’ che esplorasse un volume sufficientemente grande da permetterci di ottenere misure che fossero confrontabili in precisione con ciò che avevamo imparato all’inizio del secolo dai grandi progetti analoghi ma limitati a piccole distanze, come in particolare la Sloan Digital Sky Survey (SDSS). I risultati che presentiamo nei lavori scientifici diffusi recentemente, ci restituiscono un quadro estremamente dettagliato di come le galassie e le strutture che vediamo oggi si sono evolute nel corso degli ultimi 9 miliardi di anni. E’ un po’ come poter vedere un bel pezzo del film della loro storia, mentre prima ne conoscevamo solo la fine, unita a qualche frammento delle scene precedenti “, dicono Luigi Guzzo, coordinatore del progetto, e Ben Granett, entrambi dell’Università degli Studi di Milano e dell’Osservatorio Astronomico di Brera dell’INAF. Il “film” di VIPERS fornisce dati quantitativi sia sulle galassie come sistemi di stelle e gas in evoluzione, sia sul loro legame con l’ambiente e la struttura a grande scala che le circonda, sia sulle implicazioni cosmologiche di questa strutturazione, intimamente legata al “funzionamento” dell’universo nel suo complesso. I movimenti delle galassie a grande scala dovuti all’aggregazione della materia, sovrapposti all’espansione globale dell’universo, ad esempio, ci permettono di testare la teoria della gravità su scale grandissime: una deviazione dalle predizioni della Relatività Generale di Einstein potrebbe spiegare l’accelerazione dell’espansione cosmica che oggi si osserva, senza la necessità di chiamare in causa l’enigmatica “energia oscura”. Il team di VIPERS ha misurato l’effetto di questi moti osservando la deformazione dei grandi vuoti cosmici dovuti alle galassie “in fuga” da queste zone di bassa densità. “Grazie a VIPERS, abbiamo per la prima volta a disposizione, a queste epoche remote, una combinazione unica di grande volume e dettagliato campionamento a piccola scala delle strutture. Questo ci ha permesso di misurare con grande precisione le proprietà delle galassie in funzione dell’ambiente in cui vivono, gruppi, filamenti, ammassi”, affermano Olga Cucciati e Nicola Malavasi, dell’Osservatorio Astronomico di Bologna dell’INAF e dell’Università di Bologna, autori di due degli articoli scientifici recentemente rilasciati dalla collaborazione. Queste analisi sono rese possibili, oltre che dalla conoscenza della distribuzione tridimensionale delle galassie, anche grazie alla mole di informazioni sulle loro proprietà accumulate dalla collaborazione VIPERS durante questi anni sia attraverso gli spettri osservati, sia da osservazioni fotometriche ancillari. Delle galassie di VIPERS conosciamo quindi con precisione le luminosità dall’ultravioletto all’infrarosso, i loro colori intrinseci, la loro massa totale in termini di stelle e la velocità di produzione di nuove stelle. A queste si aggiungono informazioni sulla loro forma e quindi la struttura interna, rese possibili da un’accuratissima analisi delle immagini ad alta risoluzione del telescopio Franco-Canadese delle Hawaii su cui VIPERS è basata [6]. Grazie a questo, combinando i dati di VIPERS con quelli della SDSS che “fotografa” l’epoca attuale, siamo in grado di seguire le trasformazioni delle galassie come mai in precedenza, lungo quasi 10 miliardi di anni della loro evoluzione. “Per la prima volta vediamo chiaramente come le galassie di tipo ellittico più massicce che osserviamo oggi includano sia oggetti molto compatti formatisi in epoche remotissime (oltre il limite esplorato da VIPERS), sia galassie che hanno spento più di recente la loro attività di formazione stellare, trasformando il loro colore da blu a rosso: un fenomeno che VIPERS osserva in diretta”, dicono Adriana Gargiulo e Chris Haines, rispettivamente dell’INAF-IASF di Milano e dell’Osservatorio Astonomico di Brera dell’INAF, autori dei due lavori che gettano nuova luce su queste problematiche.

E’ la più estesa ed accurata mappa tridimensionale dell’universo lontano mai realizzata. Nel corso di otto anni il team internazionale del progetto VIPERS (VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey), coordinato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha osservato e analizzato 90 mila galassie con lo spettrografo VIMOS installato al Very Large Telescope (VLT) dell’ESO. Questo ha permesso di ricostruire sia la loro distribuzione spaziale sia le loro proprietà fisiche, spingendosi indietro nel tempo fino a 9 miliardi di anni fa, ovvero un’epoca in cui l’universo aveva “solo” cinque miliardi di anni. Il colpo d’occhio della sterminata mole di dati raccolti mostra le galassie già raggruppate in grandi strutture filamentose, che connettono gli ammassi di galassie e circondano ampie zone vuote [1]. Confrontate con quelle dell’universo odierno, le nuove mappe forniscono preziose informazioni su come queste strutture si sono sviluppate nel corso del tempo. Una vera e propria ragnatela cosmica che secondo i ricercatori è il risultato dell’amplificazione da parte della forza di gravità di piccole perturbazioni presenti nell’universo primordiale. “L’obiettivo primario di VIPERS è stato in fondo semplice: costruire una mappa delle galassie nell’universo ‘giovane’ che esplorasse un volume sufficientemente grande da permetterci di ottenere misure che fossero confrontabili in precisione con ciò che avevamo imparato all’inizio del secolo dai grandi progetti analoghi ma limitati a piccole distanze, come in particolare la Sloan Digital Sky Survey (SDSS). I risultati che presentiamo nei lavori scientifici diffusi recentemente, ci restituiscono un quadro estremamente dettagliato di come le galassie e le strutture che vediamo oggi si sono evolute nel corso degli ultimi 9 miliardi di anni. E’ un po’ come poter vedere un bel pezzo del film della loro storia, mentre prima ne conoscevamo solo la fine, unita a qualche frammento delle scene precedenti “, dicono Luigi Guzzo, coordinatore del progetto, e Ben Granett, entrambi dell’Università degli Studi di Milano e dell’Osservatorio Astronomico di Brera dell’INAF. Il “film” di VIPERS fornisce dati quantitativi sia sulle galassie come sistemi di stelle e gas in evoluzione, sia sul loro legame con l’ambiente e la struttura a grande scala che le circonda, sia sulle implicazioni cosmologiche di questa strutturazione, intimamente legata al “funzionamento” dell’universo nel suo complesso. I movimenti delle galassie a grande scala dovuti all’aggregazione della materia, sovrapposti all’espansione globale dell’universo, ad esempio, ci permettono di testare la teoria della gravità su scale grandissime: una deviazione dalle predizioni della Relatività Generale di Einstein potrebbe spiegare l’accelerazione dell’espansione cosmica che oggi si osserva, senza la necessità di chiamare in causa l’enigmatica “energia oscura”. Il team di VIPERS ha misurato l’effetto di questi moti osservando la deformazione dei grandi vuoti cosmici dovuti alle galassie “in fuga” da queste zone di bassa densità. “Grazie a VIPERS, abbiamo per la prima volta a disposizione, a queste epoche remote, una combinazione unica di grande volume e dettagliato campionamento a piccola scala delle strutture. Questo ci ha permesso di misurare con grande precisione le proprietà delle galassie in funzione dell’ambiente in cui vivono, gruppi, filamenti, ammassi”, affermano Olga Cucciati e Nicola Malavasi, dell’Osservatorio Astronomico di Bologna dell’INAF e dell’Università di Bologna, autori di due degli articoli scientifici recentemente rilasciati dalla collaborazione. Queste analisi sono rese possibili, oltre che dalla conoscenza della distribuzione tridimensionale delle galassie, anche grazie alla mole di informazioni sulle loro proprietà accumulate dalla collaborazione VIPERS durante questi anni sia attraverso gli spettri osservati, sia da osservazioni fotometriche ancillari. Delle galassie di VIPERS conosciamo quindi con precisione le luminosità dall’ultravioletto all’infrarosso, i loro colori intrinseci, la loro massa totale in termini di stelle e la velocità di produzione di nuove stelle. A queste si aggiungono informazioni sulla loro forma e quindi la struttura interna, rese possibili da un’accuratissima analisi delle immagini ad alta risoluzione del telescopio Franco-Canadese delle Hawaii su cui VIPERS è basata [6]. Grazie a questo, combinando i dati di VIPERS con quelli della SDSS che “fotografa” l’epoca attuale, siamo in grado di seguire le trasformazioni delle galassie come mai in precedenza, lungo quasi 10 miliardi di anni della loro evoluzione. “Per la prima volta vediamo chiaramente come le galassie di tipo ellittico più massicce che osserviamo oggi includano sia oggetti molto compatti formatisi in epoche remotissime (oltre il limite esplorato da VIPERS), sia galassie che hanno spento più di recente la loro attività di formazione stellare, trasformando il loro colore da blu a rosso: un fenomeno che VIPERS osserva in diretta”, dicono Adriana Gargiulo e Chris Haines, rispettivamente dell’INAF-IASF di Milano e dell’Osservatorio Astonomico di Brera dell’INAF, autori dei due lavori che gettano nuova luce su queste problematiche.

Lo strumento VIRTIS a bordo della sonda Rosetta ha scoperto sul nucleo della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko la presenza di ghiaccio di anidride carbonica, comunemente noto come “ghiaccio secco”. E’ la prima volta in assoluto che questo composto chimico viene individuato in forma solida sulla superficie di un nucleo cometario. Il risultato è stato ottenuto da un team internazionale di ricercatori guidato da Gianrico Filacchione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie alle osservazioni dello strumento italiano VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer), lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della missione Rosetta dell’ESA, ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Leonardo-Finmeccanica con un contributo dell’Observatoire de Paris e del DLR.

Lo strumento VIRTIS a bordo della sonda Rosetta ha scoperto sul nucleo della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko la presenza di ghiaccio di anidride carbonica, comunemente noto come “ghiaccio secco”. E’ la prima volta in assoluto che questo composto chimico viene individuato in forma solida sulla superficie di un nucleo cometario. Il risultato è stato ottenuto da un team internazionale di ricercatori guidato da Gianrico Filacchione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) grazie alle osservazioni dello strumento italiano VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer), lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana a bordo della missione Rosetta dell’ESA, ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Leonardo-Finmeccanica con un contributo dell’Observatoire de Paris e del DLR.

Superluna piena nel cielo serale del 14 novembre 2016. Una data e circostanza storica perché è il momento in cui il nostro satellite naturale si viene a trovare in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra, quando la sua faccia visibile sarà completamente illuminata. La luna piena coincide con il suo passaggio alla distanza minima dalla Terra.

Superluna piena nel cielo serale del 14 novembre 2016. Una data e circostanza storica perché è il momento in cui il nostro satellite naturale si viene a trovare in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita di massimo avvicinamento alla Terra, quando la sua faccia visibile sarà completamente illuminata. La luna piena coincide con il suo passaggio alla distanza minima dalla Terra.

Il prototipo italiano di un nuovo telescopio per astronomia gamma, caratterizzato dalla innovativa configurazione a due specchi, mai realizzata prima per uno strumento di questo tipo, ha dimostrato di poter restituire immagini con risoluzione angolare costante su un grande campo di vista. I test sono stati effettuati nella stazione osservativa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Catania, alle pendici dell’Etna, e il telescopio che le ha superate a “pieni voti” è il risultato del progetto “Bandiera” ASTRI (Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana), finanziato dal Ministero dell’’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e con fondi assegnati successivamente nella Legge di Stabilità 2015. Entrambi i programmi sono guidati da INAF per consolidare lo studio dell’Universo gamma all’interno di un più ampio progetto internazionale, ancora in fase di pre-costruzione, ovvero il Cherenkov Telescope Array (CTA). CTA sarà il più potente osservatorio per raggi gamma di altissima energia mai costruito e sarà dislocato in due siti, uno per ciascun emisfero. L’osservatorio nell’emisfero australe sarà collocato in Cile, nel deserto di Atacama (vicino ai telescopi ottici più grandi del mondo quali il VLT e l’E-ELT dell’ESO) mentre quello nell’emisfero boreale sarà installano a La Palma, nelle isole Canarie, dove c’è già il Telescopio Nazionale Galileo, oltre ai telescopi Cherenkov MAGIC. Inoltre, il “quartiere generale” che coordina le operazioni di CTA sarà ospitato a partire dall’inizio del 2017 presso la sede INAF di Bologna.

Il prototipo italiano di un nuovo telescopio per astronomia gamma, caratterizzato dalla innovativa configurazione a due specchi, mai realizzata prima per uno strumento di questo tipo, ha dimostrato di poter restituire immagini con risoluzione angolare costante su un grande campo di vista. I test sono stati effettuati nella stazione osservativa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Catania, alle pendici dell’Etna, e il telescopio che le ha superate a “pieni voti” è il risultato del progetto “Bandiera” ASTRI (Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana), finanziato dal Ministero dell’’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e con fondi assegnati successivamente nella Legge di Stabilità 2015. Entrambi i programmi sono guidati da INAF per consolidare lo studio dell’Universo gamma all’interno di un più ampio progetto internazionale, ancora in fase di pre-costruzione, ovvero il Cherenkov Telescope Array (CTA). CTA sarà il più potente osservatorio per raggi gamma di altissima energia mai costruito e sarà dislocato in due siti, uno per ciascun emisfero. L’osservatorio nell’emisfero australe sarà collocato in Cile, nel deserto di Atacama (vicino ai telescopi ottici più grandi del mondo quali il VLT e l’E-ELT dell’ESO) mentre quello nell’emisfero boreale sarà installano a La Palma, nelle isole Canarie, dove c’è già il Telescopio Nazionale Galileo, oltre ai telescopi Cherenkov MAGIC. Inoltre, il “quartiere generale” che coordina le operazioni di CTA sarà ospitato a partire dall’inizio del 2017 presso la sede INAF di Bologna. L’Istituto Nazionale di Astrofisica guida la partecipazione Italiana alla realizzazione di CTA, che comprende anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e un gruppo di Università, con un contributo globale superato solamente dalla Germania. Con ingenti investimenti in termini economici e di personale coinvolto, l’INAF ha fornito una soluzione tecnica originale e innovativa che ha permesso di progettare e sviluppare il prototipo appena testato, le cui repliche, solo leggermente perfezionate, andranno a costituire il primo gruppo di telescopi Cherenkov di piccola taglia in Cile, i cosiddetti Small Size Telescope (SST). Si prevede la costruzione di un gruppo tra nove e quindici di tali strumenti, tre dei quali saranno già operativi nel 2018. INAF non sarà solo in questa sfida ma lavorerà in sinergia con l’Università brasiliana di São Paulo e FAPESP (Brasile), con la North-West University (Sud-Africa). L’INFN, che è coinvolto principalmente nella costruzione dei telescopi Cherenkov di medie e grandi dimensioni, collaborerà a questo progetto studiando il sistema di comunicazione tra i diversi telescopi di piccole dimensioni che andranno a costituire l’ASTRI mini array. Il prototipo ASTRI, già completamente qualificato dal punto di vista meccanico, è stato sottoposto a prove ottiche dalle quali è emerso che la risoluzione sul suo piano focale è costante su tutto il campo di vista. Un campo di vista assai esteso, che copre un’ampiezza angolare di ben 10 gradi, pari a venti volte il diametro apparente della Luna piena. Il telescopio ha quindi mostrato una capacità di ottenere immagini nitide rispetto ai requisiti dei telescopi Cherenkov su tutto il grande campo di vista che lo caratterizza.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica guida la partecipazione Italiana alla realizzazione di CTA, che comprende anche l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e un gruppo di Università, con un contributo globale superato solamente dalla Germania. Con ingenti investimenti in termini economici e di personale coinvolto, l’INAF ha fornito una soluzione tecnica originale e innovativa che ha permesso di progettare e sviluppare il prototipo appena testato, le cui repliche, solo leggermente perfezionate, andranno a costituire il primo gruppo di telescopi Cherenkov di piccola taglia in Cile, i cosiddetti Small Size Telescope (SST). Si prevede la costruzione di un gruppo tra nove e quindici di tali strumenti, tre dei quali saranno già operativi nel 2018. INAF non sarà solo in questa sfida ma lavorerà in sinergia con l’Università brasiliana di São Paulo e FAPESP (Brasile), con la North-West University (Sud-Africa). L’INFN, che è coinvolto principalmente nella costruzione dei telescopi Cherenkov di medie e grandi dimensioni, collaborerà a questo progetto studiando il sistema di comunicazione tra i diversi telescopi di piccole dimensioni che andranno a costituire l’ASTRI mini array. Il prototipo ASTRI, già completamente qualificato dal punto di vista meccanico, è stato sottoposto a prove ottiche dalle quali è emerso che la risoluzione sul suo piano focale è costante su tutto il campo di vista. Un campo di vista assai esteso, che copre un’ampiezza angolare di ben 10 gradi, pari a venti volte il diametro apparente della Luna piena. Il telescopio ha quindi mostrato una capacità di ottenere immagini nitide rispetto ai requisiti dei telescopi Cherenkov su tutto il grande campo di vista che lo caratterizza.

Uno studio in collaborazione fra Cnr, Inaf e British Columbia University di Vancouver, pubblicato sull’International Journal of Astrobiology, ha introdotto un nuovo indice di abitabilità per gli esopianeti, confermando che il limite termico per lo sviluppo della vita complessa è più stretto di quello legato alla presenza di acqua liquida, normalmente assunta come criterio in analogia alle condizioni terrestri. La ricerca di vita in pianeti al di fuori del Sistema Solare (esopianeti) può basarsi solamente sul rilevamento di tracce biologiche eventualmente presenti nell’atmosfera planetaria, non essendo possibili analisi in situ. Misure spettroscopiche delle atmosfere planetarie sono già possibili per pianeti giganti gassosi e si prevede che nei prossimi anni lo diventeranno anche per pianeti rocciosi, così da stimarne la potenziale abitabilità. È pertanto importante prepararsi alla sfida, al fine di selezionare i miglior candidati per la ricerca di biomarcatori atmosferici. La ricerca, condotta in collaborazione fra Consiglio nazionale delle ricerche (Antonello Provenzale, direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr), l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (Oats-Inaf) (Laura Silva, Giuseppe Murante e Giovanni Vladilo) e Università della British Columbia a Vancouver in Canada (Patricia M. Schulte, Dipartimento di zoologia), ha introdotto un nuovo indice di abitabilità basato su limiti di temperatura superficiale che permettano la presenza di ‘vita complessa’, ovvero organismi in grado di generare biomarcatori atmosferici. Il lavoro è stato pubblicato sull’International Journal of Astrobiology.

Uno studio in collaborazione fra Cnr, Inaf e British Columbia University di Vancouver, pubblicato sull’International Journal of Astrobiology, ha introdotto un nuovo indice di abitabilità per gli esopianeti, confermando che il limite termico per lo sviluppo della vita complessa è più stretto di quello legato alla presenza di acqua liquida, normalmente assunta come criterio in analogia alle condizioni terrestri. La ricerca di vita in pianeti al di fuori del Sistema Solare (esopianeti) può basarsi solamente sul rilevamento di tracce biologiche eventualmente presenti nell’atmosfera planetaria, non essendo possibili analisi in situ. Misure spettroscopiche delle atmosfere planetarie sono già possibili per pianeti giganti gassosi e si prevede che nei prossimi anni lo diventeranno anche per pianeti rocciosi, così da stimarne la potenziale abitabilità. È pertanto importante prepararsi alla sfida, al fine di selezionare i miglior candidati per la ricerca di biomarcatori atmosferici. La ricerca, condotta in collaborazione fra Consiglio nazionale delle ricerche (Antonello Provenzale, direttore dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr), l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (Oats-Inaf) (Laura Silva, Giuseppe Murante e Giovanni Vladilo) e Università della British Columbia a Vancouver in Canada (Patricia M. Schulte, Dipartimento di zoologia), ha introdotto un nuovo indice di abitabilità basato su limiti di temperatura superficiale che permettano la presenza di ‘vita complessa’, ovvero organismi in grado di generare biomarcatori atmosferici. Il lavoro è stato pubblicato sull’International Journal of Astrobiology.

Prime osservazioni del radiotelescopio australiano Parkes, entra a far parte del progetto “Breakthrough Listen” per la ricerca di vita intelligente oltre la Terra, di durata decennale e di 100 milioni di dollari di investimento, promosso nel 2015 dall’imprenditore di Internet Yuri Milner e sostenuto dallo scienziato Stephen Hawking. Il telescopio Parkes si unisce al Green Bank Telescope (GBT) in West Virginia e l’Automated Planet Finder (APF) sito a Lick Observatory in California, nella loro indagine per determinare se esistano altre civiltà che hanno sviluppato tecnologie simili alle nostre. Il radiotelescopio Parkes fa parte del National Facility Australia Telescope, di proprietà e gestito dall’australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO). L’adesione del Pakes Radio Telescope al progetto Breakthrough Listen permette l’accesso ad una vasta parte di cielo in precedenza preclusa: il cielo dell’emisfero sud è infatti ricco di possibili obiettivi, come il centro della nostra Via Lattea, vaste aree del piano galattico, e numerose altre galassie nel vicino universo. La parabola del Parkes svolge anche un ruolo iconico, avendo ricevuto le prime trasmissioni dalla superficie di un altro mondo, la Luna quando vi hanno messo piede gli astronauti dell’Apollo 11. «Il radiotelescopio Parkes è una delle orecchie del pianeta Terra – ha detto Yuri Milner – e ora sono in ascolto per ascoltare eventuali segni di altre civiltà».

Prime osservazioni del radiotelescopio australiano Parkes, entra a far parte del progetto “Breakthrough Listen” per la ricerca di vita intelligente oltre la Terra, di durata decennale e di 100 milioni di dollari di investimento, promosso nel 2015 dall’imprenditore di Internet Yuri Milner e sostenuto dallo scienziato Stephen Hawking. Il telescopio Parkes si unisce al Green Bank Telescope (GBT) in West Virginia e l’Automated Planet Finder (APF) sito a Lick Observatory in California, nella loro indagine per determinare se esistano altre civiltà che hanno sviluppato tecnologie simili alle nostre. Il radiotelescopio Parkes fa parte del National Facility Australia Telescope, di proprietà e gestito dall’australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO). L’adesione del Pakes Radio Telescope al progetto Breakthrough Listen permette l’accesso ad una vasta parte di cielo in precedenza preclusa: il cielo dell’emisfero sud è infatti ricco di possibili obiettivi, come il centro della nostra Via Lattea, vaste aree del piano galattico, e numerose altre galassie nel vicino universo. La parabola del Parkes svolge anche un ruolo iconico, avendo ricevuto le prime trasmissioni dalla superficie di un altro mondo, la Luna quando vi hanno messo piede gli astronauti dell’Apollo 11. «Il radiotelescopio Parkes è una delle orecchie del pianeta Terra – ha detto Yuri Milner – e ora sono in ascolto per ascoltare eventuali segni di altre civiltà».