da Sorrentino | Nov 8, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

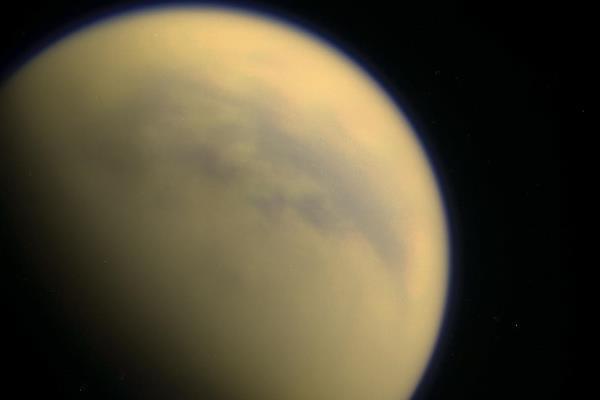

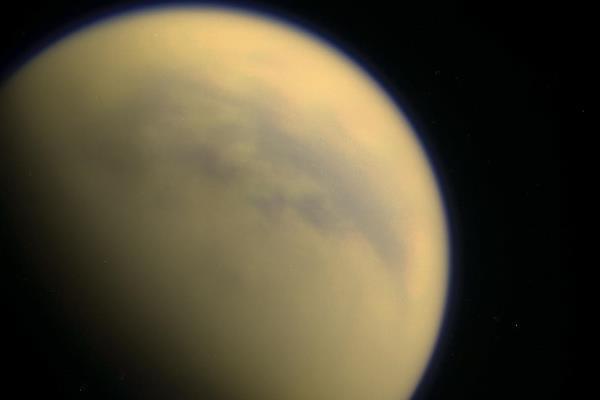

La sonda Cassini ha tenuto sotto osservazione le formazioni nuvolose in movimento su Titano, la più grande luna di Saturno, il cui quadro meteorologico sarà monitorato anche nell’ultimo anno di missione. Un filmato time-lapse, realizzato dalla NASA con le immagini acquisite ogni 20 minuti – in 11 ore di osservazioni – dallo strumento NAC (Narrow Angle Camera) della sonda Cassini, ha consentito agli studiosi di monitorare la dinamica delle nubi nelle sue varie fasi. Il filmato mostra una coltre di nubi estive di metano che si forma sul ‘volto’ di Titano, si sposta rapidamente e poi svanisce. La sonda NASA-ESA-ASI ha raccolto i dati il 29 e il 30 ottobre 2016, puntando i suoi occhi elettronici sulle regioni settentrionali di Titano. Particolarmente evidenti sono le lunghe strisce di nubi che appaiono, sullo sfondo di altri strati nuvolosi, in un’area compresa tra 49 e 55 gradi di latitudine nord e che, prima di dileguarsi, si librano ad una velocità tra 7 e 10 metri al secondo. Altre piccole nuvole fanno compagnia a queste strisce. Sono delle minute formazioni che si muovono a circa 2 metri al secondo e che sono state sorprese da Cassini a volteggiare su una zona ancora più nord, dove la superficie del satellite naturale di Saturno presenta dei piccoli laghi, come il Neagh Lacus e il Punga Mare. Nel corso del 2016 le condizioni climatiche di Titano sono state spesso al centro dell’attività ‘investigativa’ di Cassini, che si è particolarmente concentrata sul territorio dei laghi di metano ed etano nelle regioni settentrionali. Tuttavia, solo con il recente filmato time-lapse gli studiosi hanno potuto disporre di un valido strumento per avere un quadro migliore dell’evoluzione dell’attività nuvolosa sul corpo celeste. Il monitoraggio del “meteo” di Titano proseguirà anche nel 2017, anno cruciale per la missione Cassini: infatti, dopo quasi vent’anni dal suo lancio, si avvicina il momento del meritato riposo per la sonda che ha dato un contributo fondamentale allo studio di Saturno e del suo sistema di anelli e lune. La missione sarà ancora operativa fino al 15 settembre 2017, giorno in cui la sonda si tufferò nell’atmosfera del sesto pianeta del Sistema Solare.

da Sorrentino | Ott 28, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Martedì 25 ottobre 2016 il team di missione di New Horizons, che opera al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) a Laurel, nel Maryland, ha ricevuto dalla sonda interplanetaria della NASA l’ultimo pacchetto di dati relativo al passaggio nel sistema di Plutone. In particolare, si è trattato di un segmento della sequenza di osservazioni che hanno interessato il pianeta nano e Caronte, l’ultimissima tranche degli oltre 50 gigabit trasmessi a Terra da New Horizons negli ultimi 15 mesi. Informazioni provenienti dall’altro capo del sistema solare e arrivate a Canberra, in Australia, tramite la rete Deep Space Network dopo aver percorso 5,5 miliardi di chilometri nello spazio. Come previsto dal piano di volo della missione, nel settembre 2015 New Horizons ha effettuato un unico passaggio attraverso Plutone e le sue lune, raccogliendo più dati nel minor tempo possibile, per poi spingersi oltre, verso la fascia di Kuiper. Durante il sorvolo, New Horizons ha immagazzinato una quantità di informazioni 100 volte superiore rispetto a quante potesse inviarne in tempo reale. Il computer di bordo ha selezionato alcuni set di dati ad alta priorità che sono stati trasferiti a Terra nei giorni precedenti e immediatamente successivi all’approccio. Il resto delle informazioni è stato trasmesso al ritmo di 173 megabit al giorno fino al completamento del download dell’intera collezione. Ora il team di missione di New Horizons, guidato dal mission operations manager Alice Bowman, effettuerà una verifica finale dei dati prima di procedere alla cancellazione delle informazioni presenti su due registratori di bordo, per consentire a New Horizons di liberare memoria per documentare la fase due della sua missione, la Kuiper Belt Extended Mission. Previsti osservazioni a distanza degli oggetti della Fascia di Kuiper e un incontro ravvicinato con un corpo celeste conosciuto come 2014 MU69, pianificato per il 1° gennaio 2019.

Martedì 25 ottobre 2016 il team di missione di New Horizons, che opera al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) a Laurel, nel Maryland, ha ricevuto dalla sonda interplanetaria della NASA l’ultimo pacchetto di dati relativo al passaggio nel sistema di Plutone. In particolare, si è trattato di un segmento della sequenza di osservazioni che hanno interessato il pianeta nano e Caronte, l’ultimissima tranche degli oltre 50 gigabit trasmessi a Terra da New Horizons negli ultimi 15 mesi. Informazioni provenienti dall’altro capo del sistema solare e arrivate a Canberra, in Australia, tramite la rete Deep Space Network dopo aver percorso 5,5 miliardi di chilometri nello spazio. Come previsto dal piano di volo della missione, nel settembre 2015 New Horizons ha effettuato un unico passaggio attraverso Plutone e le sue lune, raccogliendo più dati nel minor tempo possibile, per poi spingersi oltre, verso la fascia di Kuiper. Durante il sorvolo, New Horizons ha immagazzinato una quantità di informazioni 100 volte superiore rispetto a quante potesse inviarne in tempo reale. Il computer di bordo ha selezionato alcuni set di dati ad alta priorità che sono stati trasferiti a Terra nei giorni precedenti e immediatamente successivi all’approccio. Il resto delle informazioni è stato trasmesso al ritmo di 173 megabit al giorno fino al completamento del download dell’intera collezione. Ora il team di missione di New Horizons, guidato dal mission operations manager Alice Bowman, effettuerà una verifica finale dei dati prima di procedere alla cancellazione delle informazioni presenti su due registratori di bordo, per consentire a New Horizons di liberare memoria per documentare la fase due della sua missione, la Kuiper Belt Extended Mission. Previsti osservazioni a distanza degli oggetti della Fascia di Kuiper e un incontro ravvicinato con un corpo celeste conosciuto come 2014 MU69, pianificato per il 1° gennaio 2019.

da Sorrentino | Ott 24, 2016 | Astronomia, Primo Piano

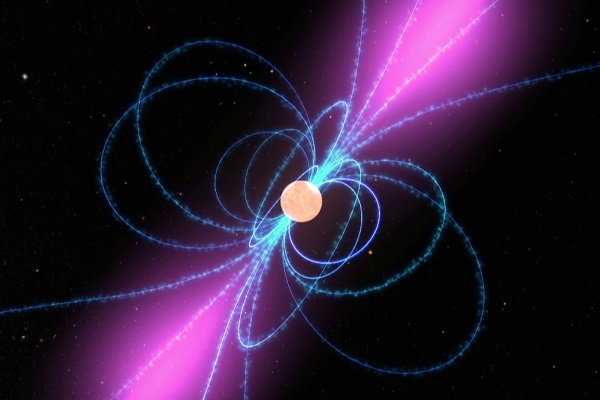

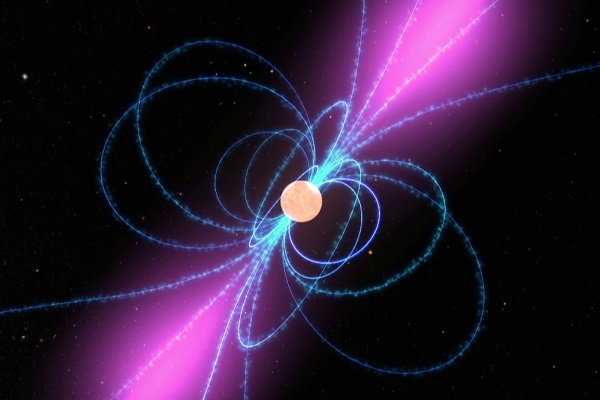

Tra le oltre 2500 pulsar finora scoperte, stelle densissime che concentrano una massa superiore a quella del nostro Sole entro un raggio di circa 10 chilometri e che emettono intensi impulsi di radiazione, quella nota come PSR B0943+10 rappresenta davvero un caso particolare, come emerge dai risultati di un recente studio condotto da una collaborazione internazionale guidata da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Questa stella di neutroni, ad una distanza di 2000 anni luce da noi, è solo apparentemente normale. Come ci si poteva aspettare da una pulsar della sua età, ovvero 5 milioni di anni, ha un campo magnetico ben 10 milioni di milioni di volte più intenso di quello terrestre e compie una rotazione attorno al proprio asse in poco più di un secondo. Ma fin dalle prime osservazioni radio effettuate negli anni ‘80 del secolo scorso ha mostrato di avere una doppia personalità: alterna infatti due diversi tipi di comportamento, passando in maniera imprevedibile ed istantanea dall’uno all’altro ogni poche ore. I radioastronomi hanno chiamato questi due comportamenti “modo brillante” e “modo debole”, sulla base dell’intensità emessa nelle onde radio. Inoltre, anche la forma e la polarizzazione degli impulsi, che sono come una firma caratteristica di ogni pulsar, cambiano tra i due modi. Lo studio di questo strano comportamento può fornire elementi utili per la comprensione più generale del funzionamento delle pulsar, ed è per questo che PSR B0943+10 è sempre stata oggetto di numerose osservazioni radio a cui negli ultimi anni si sono aggiunte anche osservazioni nella banda dei raggi X. Queste hanno mostrato che, contrariamente alle aspettative, la luminosità nei raggi X è maggiore quando la pulsar è nello stato radio ‘’debole’’ e, viceversa, quando l’emissione radio diventa più intensa il flusso dei raggi X diminuisce.

Tra le oltre 2500 pulsar finora scoperte, stelle densissime che concentrano una massa superiore a quella del nostro Sole entro un raggio di circa 10 chilometri e che emettono intensi impulsi di radiazione, quella nota come PSR B0943+10 rappresenta davvero un caso particolare, come emerge dai risultati di un recente studio condotto da una collaborazione internazionale guidata da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Questa stella di neutroni, ad una distanza di 2000 anni luce da noi, è solo apparentemente normale. Come ci si poteva aspettare da una pulsar della sua età, ovvero 5 milioni di anni, ha un campo magnetico ben 10 milioni di milioni di volte più intenso di quello terrestre e compie una rotazione attorno al proprio asse in poco più di un secondo. Ma fin dalle prime osservazioni radio effettuate negli anni ‘80 del secolo scorso ha mostrato di avere una doppia personalità: alterna infatti due diversi tipi di comportamento, passando in maniera imprevedibile ed istantanea dall’uno all’altro ogni poche ore. I radioastronomi hanno chiamato questi due comportamenti “modo brillante” e “modo debole”, sulla base dell’intensità emessa nelle onde radio. Inoltre, anche la forma e la polarizzazione degli impulsi, che sono come una firma caratteristica di ogni pulsar, cambiano tra i due modi. Lo studio di questo strano comportamento può fornire elementi utili per la comprensione più generale del funzionamento delle pulsar, ed è per questo che PSR B0943+10 è sempre stata oggetto di numerose osservazioni radio a cui negli ultimi anni si sono aggiunte anche osservazioni nella banda dei raggi X. Queste hanno mostrato che, contrariamente alle aspettative, la luminosità nei raggi X è maggiore quando la pulsar è nello stato radio ‘’debole’’ e, viceversa, quando l’emissione radio diventa più intensa il flusso dei raggi X diminuisce.

Per studiare più a fondo il comportamento di PSR B0943+10, una collaborazione internazionale guidata da Sandro Mereghetti (INAF, IASF-Milano) ha organizzato una delle campagne osservative più lunghe e complesse mai effettuate per una singola radiopulsar. Il primo passo è stato riuscire ad ottenere un ‘’Large Program’’ dedicato a PSR B0943+10 con il satellite XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea, superando l’agguerrita concorrenza per questi ambiti programmi osservativi con il satellite per astronomia X più grande e sensibile attualmente in funzione. Il passo successivo è stato quello di organizzare delle osservazioni radio simultanee a quelle di XMM-Newton, garantendo in particolare la loro continuità per intervalli di oltre 36 ore ininterrotte. Per questo sono stati utilizzati in maniera coordinata alcuni tra i più grandi radiotelescopi attualmente in funzione situati in diverse regioni del globo: LOFAR in Europa, Arecibo a Portorico ed il Long Wavelength Array nel New Mexico (USA). Infine, altri dati su PSR B0943+10 sono stati ottenuti con il satellite per raggi X Chandra della NASA e con il radiotelescopio di Parkes in Australia.

Questo programma ha prodotto sette osservazioni simultanee nelle bande X e radio, per un totale di circa 120 ore, condotte con successo nel novembre 2014. Il lungo e complesso lavoro che ne è seguito, cha ha anche richiesto lo sviluppo di nuove tecniche di analisi dati, fornendoci una visione senza precedenti di questo peculiare oggetto, è raccolto in un articolo che viene pubblicato oggi sulla rivista The Astrophysical Journal.

«Grazie a questa lunga campagna osservativa ora conosciamo molto meglio le proprietà della emissione X da PSR B0943+10 e si possono quindi realizzare dei modelli teorici più dettagliati sulla base di dati di alta qualità, anche se il motivo per cui questa pulsar alterna due personalità differenti rimane un mistero» dice Mereghetti. In base ai pochi dati disponibili in precedenza, si riteneva che quando PSR B0943+10 è più brillante nei raggi X (cioè nel cosiddetto modo radio “debole”) vi fossero due processi di produzione di fotoni X simultaneamente attivi. In tale modello, il passaggio allo stato di minore emissione X era imputato alla scomparsa di uno dei due processi. «Le nuove osservazioni mostrano che la situazione non è così semplice» prosegue Mereghetti. «In entrambi i modi sono sempre presenti raggi X di origine diversa: quelli chiamati “termici” di più bassa energia e quelli “non termici” più energetici. I primi sembrano provenire da una piccola parte della superficie della stella, riscaldata fino a circa tre milioni di gradi».

A causa della rotazione della stella, questa piccola regione (un’area circolare di appena 30 metri di raggio) cambia orientazione e quindi i raggi X termici che osserviamo variano con una periodicità di 1.1 secondi. I raggi X non termici apparentemente non pulsano e sono molto probabilmente prodotti dalle particelle cariche accelerate nella magnetosfera della pulsar (le stesse che producono l’emissione radio). Quando la pulsar passa da uno stato radio all’altro, entrambe le componenti X (termica e non termica) variano in maniera correlata, ma nessuna delle due sparisce completamente. Questo suggerisce un legame causale tra di esse. E’ possibile ad esempio che le particelle relativistiche accelerate dalla pulsar e responsabili dell’emissione X non termica vadano infine a collidere sulla superfice della stella creando la ‘’zona calda’’ da cui vengono emessi i raggi X termici. «Se questo modello sarà corroborato da ulteriori osservazioni – spiega Andrea Possenti (INAF, Osservatorio Astronomico di Cagliari), coordinatore delle osservazioni radio della pulsar – la doppia personalità di PSR B0943+10 potrebbe essere usata come una doppia sonda, grazie alle quale i diversi meccanismi dell’emissione nei raggi X di questa stella di neutroni potranno essere collegati ai contemporanei meccanismi della emissione radio, con ciò finalmente chiarendo la relazione fra i due fenomeni, un problema che assilla i fisici da quasi mezzo secolo».

da Sorrentino | Ott 16, 2016 | Astronomia, Industria, Missioni, Primo Piano

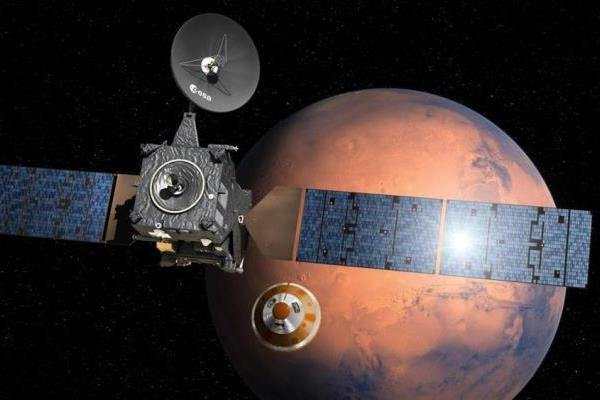

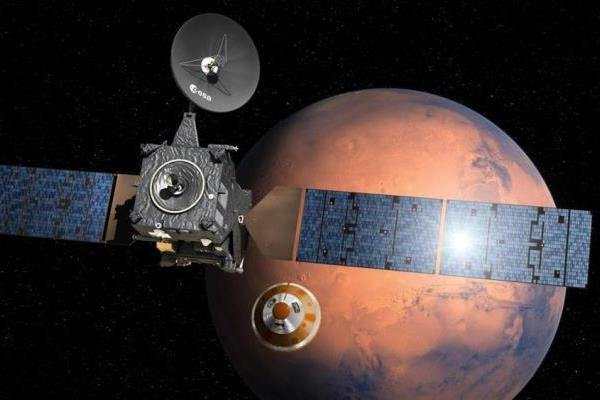

La missione Exomars, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha tagliato un importante traguardo in prossimità di Marte, con la puntuale separazione del lander Schiaparelli dal modulo principale della sonda, il Trace Gas Orbiter, avvenuta come previsto alle 16:42 ora italiana di domenica 16 ottobre. I due veicolo viaggiano verso l’atmosfera marziana: mercoledì 19 ottobre, da una quota di 120 km, l’inizio della discesa di Schiaparelli verso la superficie del Pianeta Rosso con atterraggio programmato nella regione Meridiani Planum, indicativamente in un punto di area ellittica di 50 km per 10. Sei minuti e mezzo per consentire all’Europa di toccare il suolo di Marte e testare le tecnologie adottate per controllare la discesa, che comprendono lo scudo termico del lander Schiaparelli, il paracadute, l’apparato di propulsione e la struttura alveolare deformabile studiata per attutire l’impatto dopo lo spegnimento dei retrorazzi da un’altezza di circa due metri. Sul lander, costruito da Thales Alenia Space Italia, tanta tecnologia italiana: il Radar Doppler Altimeter (RDA) in banda Ka che permetterà di gestire in completa autonomia la brevissima fase finale, della durata inferiore a 100 secondi, necessaria a raggiungere la superficie di Marte; lo strumento DREAMS (Dust characterization, Risk assessment and Environment Analyser on the Martian Surface) dell’Agenzia Spaziale Italiana e di cui è responsabile scientifico Francesca Esposito dell’ INAF – Osservatorio Astronomico di Napoli Capodimonte; AMELIA (Atmospheric Mars Entry and Landing Investigation and Analysis), di cui è responsabile scientifico Francesca Ferri dell’Università di Padova, concepito per creare un modello dell’atmosfera marziana sfruttando i dati raccolti dai sensori durante la discesa del lander Schiaparelli.

La missione Exomars, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha tagliato un importante traguardo in prossimità di Marte, con la puntuale separazione del lander Schiaparelli dal modulo principale della sonda, il Trace Gas Orbiter, avvenuta come previsto alle 16:42 ora italiana di domenica 16 ottobre. I due veicolo viaggiano verso l’atmosfera marziana: mercoledì 19 ottobre, da una quota di 120 km, l’inizio della discesa di Schiaparelli verso la superficie del Pianeta Rosso con atterraggio programmato nella regione Meridiani Planum, indicativamente in un punto di area ellittica di 50 km per 10. Sei minuti e mezzo per consentire all’Europa di toccare il suolo di Marte e testare le tecnologie adottate per controllare la discesa, che comprendono lo scudo termico del lander Schiaparelli, il paracadute, l’apparato di propulsione e la struttura alveolare deformabile studiata per attutire l’impatto dopo lo spegnimento dei retrorazzi da un’altezza di circa due metri. Sul lander, costruito da Thales Alenia Space Italia, tanta tecnologia italiana: il Radar Doppler Altimeter (RDA) in banda Ka che permetterà di gestire in completa autonomia la brevissima fase finale, della durata inferiore a 100 secondi, necessaria a raggiungere la superficie di Marte; lo strumento DREAMS (Dust characterization, Risk assessment and Environment Analyser on the Martian Surface) dell’Agenzia Spaziale Italiana e di cui è responsabile scientifico Francesca Esposito dell’ INAF – Osservatorio Astronomico di Napoli Capodimonte; AMELIA (Atmospheric Mars Entry and Landing Investigation and Analysis), di cui è responsabile scientifico Francesca Ferri dell’Università di Padova, concepito per creare un modello dell’atmosfera marziana sfruttando i dati raccolti dai sensori durante la discesa del lander Schiaparelli.

Il modulo principale TGO resterà per 4 anni a ruotare in orbita marziana, inizialmente ellittica, e comincerà la sua missione scientifica alla fine del 2017, dopo un anno di complesse manovre di “aerobraking” (aerofrenaggio, per la riduzione della velocità) fino a rendere circolare la propria orbita. Il giorno più lungo della missione Exomars è mercoledì 19 ottobre con TGO avviato a inserirsi correttamente in orbita e il lander Schiaparelli pronto a tuffarsi nell’atmosfera marziana a circa 21.000 km all’ora. La conferma del touchdown di Schiaparelli è alle 18.33 ora italiana, mentre il TGO dovrebbe comunicare il corretto inserimento in orbita a partire dalle 20:25. Il programma ExoMars è frutto di una cooperazione internazionale tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), fortemente sostenuto anche dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Il Programma è sviluppato da un consorzio Europeo guidato da Thales Alenia Space Italia realizzato da Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo-Finmeccanica 33%), che coinvolge circa 134 aziende spaziali dei Paesi partner dell’ESA. Thales Alenia Space Italia, prime contractor del programma ExoMars, è responsabile della progettazione di entrambe le missioni 2016 e 2020. Telespazio (Leonardo-Finmeccanica 67%, Thales 33%) è infine responsabile dello sviluppo di alcuni sistemi chiave del segmento di terra della missione, tra cui il Mission Control System, usato per monitorare e controllare il TGO nel 2016. Leonardo contribuisce inoltre alla missione 2016 fornendo molte delle tecnologie a bordo di ExoMars: dai sensori di assetto ai generatori fotovoltaici e alle unità per la trasformazione e la distribuzione della potenza elettrica, fino al cuore optronico dello strumento di osservazione CASSIS.

da Sorrentino | Ott 9, 2016 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

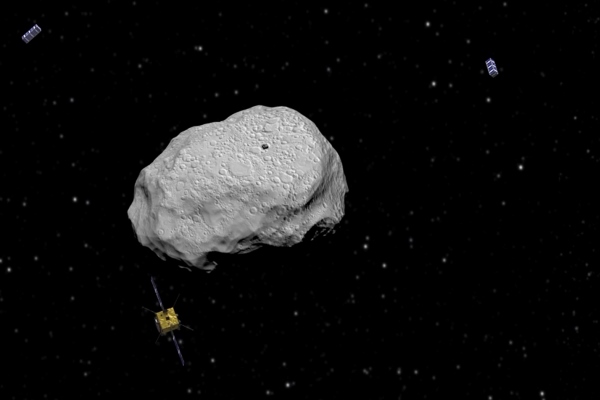

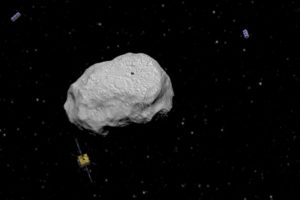

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Oltre a catalogarli e monitorarli, si procede alla preparazione di missioni che consentano di visitarli. Prima fra queste è AIM, acronimo di per Asteroid Impact Mission, progetto di cui è responsabile Ian Carnelli dell’Agenzia Spaziale Europea e che si pone l’obiettivo di inviare una sonda a intercettare un piccolo asteroide su cui atterrare con un mini-lander, fornendo parametri di calibro a una sonda della NASA che avrà il compito di colpire il corpo asteroidale. La missione AIM partirà nel 2020 e avvicinerà due anni dopo l’asteroide Didymos intorno al quale orbita una luna del diametro di circa 170 metri e la cui gravità è pari a qualche millesimo rispetto a quella terrestre. Su questa luna satellite del corpo asteroidale approderà nel 2022 il micro-lander Mascot-2 che verrà rilasciato alla velocità di circa 5 cm/s e rimarrà in contatto con la sonda madre grazie a un nuovo sistema di comunicazione tra satelliti. I sensori di navigazione e controllo a bordo della sonda raccoglieranno i dati dell’approdo del lander sia per motivi scientifici, sia per determinare il corretto orientamento dei suoi pannelli solari, grazie ai quali potrà alimentarsi per diverse settimane ed effettuare le operazioni di superficie. Sia la sonda madre che il lander ospiteranno un emettitore e un ricevitore di segnale, garantendo una mappatura dettagliata della struttura interna dell’asteroide. In seguito la luna di Didymos verrà colpita dalla sonda DART della NASA, e Mascot-2 ripeterà le misurazioni per valutare i cambiamenti strutturali dovuti all’impatto. AIM e DART fanno parte della missione congiunta ESA e NASA per lo studio dell’impatto su un asteroide e la valutazione della sua deflessione orbitale. “La missione AIM è la diretta emanazione dello straordinario successo ottenuto dall’Agenzia Spaziale Europea con Rosetta, culminato con l’approdo del modulo Philae e l’impatto finale della sonda sul nucleo cometario” ha chiosato Carnelli.

Il video della missone AIM

La NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana stanno studiando una forma di collaborazione tecnologica per la Asteroid Redirect Mission, il cui lancio è previsto nel dicembre 2021. La missione, divisa in due parti, prevede un primo segmento che include un volo robotico con propulsione elettrica (solare) verso un asteroide vicino alla Terra. L’intento è di catturare un grande masso dalla sua superficie, per poi inserirlo in un’orbita intorno alla Luna. Il secondo segmento è una missione con equipaggio a metà degli anni 2020 per investigare la massa dell’asteroide vicino alla Luna e riportare campioni sulla Terra. ARM dimostrerà un certo numero di capacità necessarie per la NASA per il futuro viaggio per Marte – ha sottolineato Marco Tantardini, associato nell’unità tecnica di presidenza dell’ASI e punto di contatto con la NASA per la partecipazione italiana alla missione ARM – Tra queste, una forte propulsione elettrica solare e l’interazione degli astronauti con oggetti naturali nello spazio profondo. Alla base della collaborazione con la NASA la grande esperienza dell’Agenzia Spaziale Italiana in missioni di esplorazione robotica”.

Il video della missione ARM

“Le missioni di esplorazione degli asteroidi discende dai programmi avanzati realizzati dall’Europa spaziale nel sistema solare”. La sottolineatura è di Fabio Favata, coordinatore del programma scientifico dell’ESA, il quale avanza dubbi sull’ipotesi di sfruttamento commerciale delle risorse minerarie di questi corpi in ragione dei costi elevati che renderebbero economicamente insostenibile l’impresa. L’invito di Favata è a concentrarsi sugli studi relativi alla natura degli asteroidi e catalogarli con estrema precisione, testando tecniche di disturbo della traiettoria che possano garantirne l’allontanamento da un’eventuale rotta di collisione.

da Sorrentino | Ott 9, 2016 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Fisica, Primo Piano

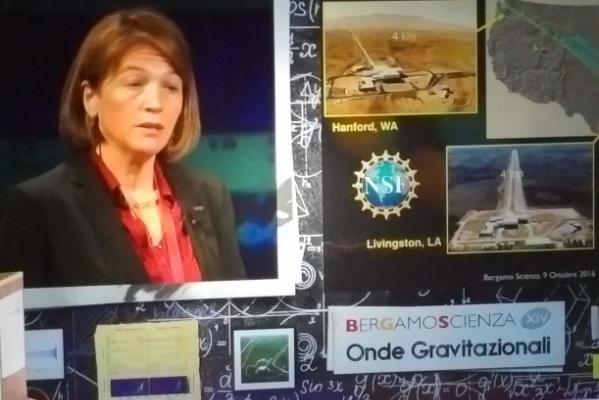

Il suono rivelatore delle onde gravitazionali, un segnale giunto fino a noi a seguito della collisione tra due buchi neri avvenuta un miliardo e mezzo di anni fa. Lo ha proposto Laura Cadonati, professore Associato di Fisica al Georgia Institute of Technology di Atlanta e membro del Centro di Astrofisica Relativistica, alla platea della XIV edizione di BergamoScienza che ha rivissuto nella cornice del teatro Donizetti l’evento del 14 settembre 2015 che ha portato alla scoperta delle onde gravitazionali postulate da Albert Einstein un secolo prima, a conferma della teoria della relatività. Da quel giorno, quando l’antenna gravitazionale LIGO ha rivelato per la prima volta in maniera diretta il passaggio di un’onda gravitazionale, è iniziata l’era dell’astronomia gravitazionale. Ne hanno discusso, insieme a Laura Cadonati, il fisico Eugenio Coccia (che con Adalberto Giazotto fa parte del team internazionale che ha validato la scoperta) e Renato Angelo Ricci. Laura Cadonati, coordinatrice dell’analisi dei dati di Ligo, ha ricordato come la massa di ognuno dei buchi neri protagonisti dell’evento generatore delle onde gravitazionali avesse la massa di 30 Soli, ma con un’ampiezza di appena 200 km, pari più o meno al territorio della Lombardia. Un secondo evento è stato osservato poi il 25 dicembre 2015, una straordinaria strenna natalizia per i gruppi di ricerca che lavorano agli interferometri Ligo e Virgo, che si trova a Cascina di Pisa.

Il suono rivelatore delle onde gravitazionali, un segnale giunto fino a noi a seguito della collisione tra due buchi neri avvenuta un miliardo e mezzo di anni fa. Lo ha proposto Laura Cadonati, professore Associato di Fisica al Georgia Institute of Technology di Atlanta e membro del Centro di Astrofisica Relativistica, alla platea della XIV edizione di BergamoScienza che ha rivissuto nella cornice del teatro Donizetti l’evento del 14 settembre 2015 che ha portato alla scoperta delle onde gravitazionali postulate da Albert Einstein un secolo prima, a conferma della teoria della relatività. Da quel giorno, quando l’antenna gravitazionale LIGO ha rivelato per la prima volta in maniera diretta il passaggio di un’onda gravitazionale, è iniziata l’era dell’astronomia gravitazionale. Ne hanno discusso, insieme a Laura Cadonati, il fisico Eugenio Coccia (che con Adalberto Giazotto fa parte del team internazionale che ha validato la scoperta) e Renato Angelo Ricci. Laura Cadonati, coordinatrice dell’analisi dei dati di Ligo, ha ricordato come la massa di ognuno dei buchi neri protagonisti dell’evento generatore delle onde gravitazionali avesse la massa di 30 Soli, ma con un’ampiezza di appena 200 km, pari più o meno al territorio della Lombardia. Un secondo evento è stato osservato poi il 25 dicembre 2015, una straordinaria strenna natalizia per i gruppi di ricerca che lavorano agli interferometri Ligo e Virgo, che si trova a Cascina di Pisa.

L’ascolto del passaggio delle onde gravitazionali

“L’effetto di un’onda gravitazionale è una deformazione della Terra nell’ordine di 10 alla meno 18 metri – spiega Laura Cadonati – Per poterlo osservare è stato necessario sviluppare la tecnologia adatta. Gli interferometri laser di cui disponiamo sono rivelatori sufficientemente sensibili per rilevarle. Ligo ha due bracci lunghi 4 chilometri, Virgo 3. Il raggio di luce laser prodotto viene separato in due facendoli riflettere su due specchi sospesi alla fine dei bracci per poi farli convergere e ricongiungerli. Il passaggio dell’onda gravitazionale provoca una lievissima oscillazione degli specchi, che corrisponde a una piccola emissione di luce osservabile». In pratica, ciò che masse gigantesche producono è qualcosa di estremamente debole.

Le prime due onde gravitazionali osservate provenivano rispettivamente dall’emisfero sud e nord dell’Universo. E’ presumibile che la rete degli scienziati impegnato nello studio delle onde gravitazionali si allarghi progressivamente, anche perché accanto agli interferometri Ligo e Virgo stanno per sorgere due nuovi rilevatori in Giappone e India. L’attenzione si concentra su diverse possibili sorgenti di onde gravitazionali. Tra queste le stelle di neutroni, ovvero ciò che resta di una supernova giunta a fine vita. Un’avventura affascinante, appena iniziata, per scandagliare più a fondo i segreti dell’Universo.

Martedì 25 ottobre 2016 il team di missione di New Horizons, che opera al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) a Laurel, nel Maryland, ha ricevuto dalla sonda interplanetaria della NASA l’ultimo pacchetto di dati relativo al passaggio nel sistema di Plutone. In particolare, si è trattato di un segmento della sequenza di osservazioni che hanno interessato il pianeta nano e Caronte, l’ultimissima tranche degli oltre 50 gigabit trasmessi a Terra da New Horizons negli ultimi 15 mesi. Informazioni provenienti dall’altro capo del sistema solare e arrivate a Canberra, in Australia, tramite la rete Deep Space Network dopo aver percorso 5,5 miliardi di chilometri nello spazio. Come previsto dal piano di volo della missione, nel settembre 2015 New Horizons ha effettuato un unico passaggio attraverso Plutone e le sue lune, raccogliendo più dati nel minor tempo possibile, per poi spingersi oltre, verso la fascia di Kuiper. Durante il sorvolo, New Horizons ha immagazzinato una quantità di informazioni 100 volte superiore rispetto a quante potesse inviarne in tempo reale. Il computer di bordo ha selezionato alcuni set di dati ad alta priorità che sono stati trasferiti a Terra nei giorni precedenti e immediatamente successivi all’approccio. Il resto delle informazioni è stato trasmesso al ritmo di 173 megabit al giorno fino al completamento del download dell’intera collezione. Ora il team di missione di New Horizons, guidato dal mission operations manager Alice Bowman, effettuerà una verifica finale dei dati prima di procedere alla cancellazione delle informazioni presenti su due registratori di bordo, per consentire a New Horizons di liberare memoria per documentare la fase due della sua missione, la Kuiper Belt Extended Mission. Previsti osservazioni a distanza degli oggetti della Fascia di Kuiper e un incontro ravvicinato con un corpo celeste conosciuto come 2014 MU69, pianificato per il 1° gennaio 2019.

Martedì 25 ottobre 2016 il team di missione di New Horizons, che opera al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) a Laurel, nel Maryland, ha ricevuto dalla sonda interplanetaria della NASA l’ultimo pacchetto di dati relativo al passaggio nel sistema di Plutone. In particolare, si è trattato di un segmento della sequenza di osservazioni che hanno interessato il pianeta nano e Caronte, l’ultimissima tranche degli oltre 50 gigabit trasmessi a Terra da New Horizons negli ultimi 15 mesi. Informazioni provenienti dall’altro capo del sistema solare e arrivate a Canberra, in Australia, tramite la rete Deep Space Network dopo aver percorso 5,5 miliardi di chilometri nello spazio. Come previsto dal piano di volo della missione, nel settembre 2015 New Horizons ha effettuato un unico passaggio attraverso Plutone e le sue lune, raccogliendo più dati nel minor tempo possibile, per poi spingersi oltre, verso la fascia di Kuiper. Durante il sorvolo, New Horizons ha immagazzinato una quantità di informazioni 100 volte superiore rispetto a quante potesse inviarne in tempo reale. Il computer di bordo ha selezionato alcuni set di dati ad alta priorità che sono stati trasferiti a Terra nei giorni precedenti e immediatamente successivi all’approccio. Il resto delle informazioni è stato trasmesso al ritmo di 173 megabit al giorno fino al completamento del download dell’intera collezione. Ora il team di missione di New Horizons, guidato dal mission operations manager Alice Bowman, effettuerà una verifica finale dei dati prima di procedere alla cancellazione delle informazioni presenti su due registratori di bordo, per consentire a New Horizons di liberare memoria per documentare la fase due della sua missione, la Kuiper Belt Extended Mission. Previsti osservazioni a distanza degli oggetti della Fascia di Kuiper e un incontro ravvicinato con un corpo celeste conosciuto come 2014 MU69, pianificato per il 1° gennaio 2019.

Tra le oltre 2500 pulsar finora scoperte, stelle densissime che concentrano una massa superiore a quella del nostro Sole entro un raggio di circa 10 chilometri e che emettono intensi impulsi di radiazione, quella nota come PSR B0943+10 rappresenta davvero un caso particolare, come emerge dai risultati di un recente studio condotto da una collaborazione internazionale guidata da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Questa stella di neutroni, ad una distanza di 2000 anni luce da noi, è solo apparentemente normale. Come ci si poteva aspettare da una pulsar della sua età, ovvero 5 milioni di anni, ha un campo magnetico ben 10 milioni di milioni di volte più intenso di quello terrestre e compie una rotazione attorno al proprio asse in poco più di un secondo. Ma fin dalle prime osservazioni radio effettuate negli anni ‘80 del secolo scorso ha mostrato di avere una doppia personalità: alterna infatti due diversi tipi di comportamento, passando in maniera imprevedibile ed istantanea dall’uno all’altro ogni poche ore. I radioastronomi hanno chiamato questi due comportamenti “modo brillante” e “modo debole”, sulla base dell’intensità emessa nelle onde radio. Inoltre, anche la forma e la polarizzazione degli impulsi, che sono come una firma caratteristica di ogni pulsar, cambiano tra i due modi. Lo studio di questo strano comportamento può fornire elementi utili per la comprensione più generale del funzionamento delle pulsar, ed è per questo che PSR B0943+10 è sempre stata oggetto di numerose osservazioni radio a cui negli ultimi anni si sono aggiunte anche osservazioni nella banda dei raggi X. Queste hanno mostrato che, contrariamente alle aspettative, la luminosità nei raggi X è maggiore quando la pulsar è nello stato radio ‘’debole’’ e, viceversa, quando l’emissione radio diventa più intensa il flusso dei raggi X diminuisce.

Tra le oltre 2500 pulsar finora scoperte, stelle densissime che concentrano una massa superiore a quella del nostro Sole entro un raggio di circa 10 chilometri e che emettono intensi impulsi di radiazione, quella nota come PSR B0943+10 rappresenta davvero un caso particolare, come emerge dai risultati di un recente studio condotto da una collaborazione internazionale guidata da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Questa stella di neutroni, ad una distanza di 2000 anni luce da noi, è solo apparentemente normale. Come ci si poteva aspettare da una pulsar della sua età, ovvero 5 milioni di anni, ha un campo magnetico ben 10 milioni di milioni di volte più intenso di quello terrestre e compie una rotazione attorno al proprio asse in poco più di un secondo. Ma fin dalle prime osservazioni radio effettuate negli anni ‘80 del secolo scorso ha mostrato di avere una doppia personalità: alterna infatti due diversi tipi di comportamento, passando in maniera imprevedibile ed istantanea dall’uno all’altro ogni poche ore. I radioastronomi hanno chiamato questi due comportamenti “modo brillante” e “modo debole”, sulla base dell’intensità emessa nelle onde radio. Inoltre, anche la forma e la polarizzazione degli impulsi, che sono come una firma caratteristica di ogni pulsar, cambiano tra i due modi. Lo studio di questo strano comportamento può fornire elementi utili per la comprensione più generale del funzionamento delle pulsar, ed è per questo che PSR B0943+10 è sempre stata oggetto di numerose osservazioni radio a cui negli ultimi anni si sono aggiunte anche osservazioni nella banda dei raggi X. Queste hanno mostrato che, contrariamente alle aspettative, la luminosità nei raggi X è maggiore quando la pulsar è nello stato radio ‘’debole’’ e, viceversa, quando l’emissione radio diventa più intensa il flusso dei raggi X diminuisce.

La missione Exomars, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha tagliato un importante traguardo in prossimità di Marte, con la puntuale separazione del lander Schiaparelli dal modulo principale della sonda, il Trace Gas Orbiter, avvenuta come previsto alle 16:42 ora italiana di domenica 16 ottobre. I due veicolo viaggiano verso l’atmosfera marziana: mercoledì 19 ottobre, da una quota di 120 km, l’inizio della discesa di Schiaparelli verso la superficie del Pianeta Rosso con atterraggio programmato nella regione Meridiani Planum, indicativamente in un punto di area ellittica di 50 km per 10. Sei minuti e mezzo per consentire all’Europa di toccare il suolo di Marte e testare le tecnologie adottate per controllare la discesa, che comprendono lo scudo termico del lander Schiaparelli, il paracadute, l’apparato di propulsione e la struttura alveolare deformabile studiata per attutire l’impatto dopo lo spegnimento dei retrorazzi da un’altezza di circa due metri. Sul lander, costruito da Thales Alenia Space Italia, tanta tecnologia italiana: il Radar Doppler Altimeter (RDA) in banda Ka che permetterà di gestire in completa autonomia la brevissima fase finale, della durata inferiore a 100 secondi, necessaria a raggiungere la superficie di Marte; lo strumento DREAMS (Dust characterization, Risk assessment and Environment Analyser on the Martian Surface) dell’Agenzia Spaziale Italiana e di cui è responsabile scientifico Francesca Esposito dell’ INAF – Osservatorio Astronomico di Napoli Capodimonte; AMELIA (Atmospheric Mars Entry and Landing Investigation and Analysis), di cui è responsabile scientifico Francesca Ferri dell’Università di Padova, concepito per creare un modello dell’atmosfera marziana sfruttando i dati raccolti dai sensori durante la discesa del lander Schiaparelli.

La missione Exomars, realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha tagliato un importante traguardo in prossimità di Marte, con la puntuale separazione del lander Schiaparelli dal modulo principale della sonda, il Trace Gas Orbiter, avvenuta come previsto alle 16:42 ora italiana di domenica 16 ottobre. I due veicolo viaggiano verso l’atmosfera marziana: mercoledì 19 ottobre, da una quota di 120 km, l’inizio della discesa di Schiaparelli verso la superficie del Pianeta Rosso con atterraggio programmato nella regione Meridiani Planum, indicativamente in un punto di area ellittica di 50 km per 10. Sei minuti e mezzo per consentire all’Europa di toccare il suolo di Marte e testare le tecnologie adottate per controllare la discesa, che comprendono lo scudo termico del lander Schiaparelli, il paracadute, l’apparato di propulsione e la struttura alveolare deformabile studiata per attutire l’impatto dopo lo spegnimento dei retrorazzi da un’altezza di circa due metri. Sul lander, costruito da Thales Alenia Space Italia, tanta tecnologia italiana: il Radar Doppler Altimeter (RDA) in banda Ka che permetterà di gestire in completa autonomia la brevissima fase finale, della durata inferiore a 100 secondi, necessaria a raggiungere la superficie di Marte; lo strumento DREAMS (Dust characterization, Risk assessment and Environment Analyser on the Martian Surface) dell’Agenzia Spaziale Italiana e di cui è responsabile scientifico Francesca Esposito dell’ INAF – Osservatorio Astronomico di Napoli Capodimonte; AMELIA (Atmospheric Mars Entry and Landing Investigation and Analysis), di cui è responsabile scientifico Francesca Ferri dell’Università di Padova, concepito per creare un modello dell’atmosfera marziana sfruttando i dati raccolti dai sensori durante la discesa del lander Schiaparelli.

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Gli asteroidi da minaccia a compagni di viaggio nella ricerca di origine ed evoluzione del sistema solare. Questi corpi celesti minori, fino a poco tempo fa considerati poco più di sassi da cui difendersi qualora fossero in rotta di collisione con la Terra, sono diventati oggetto di studio e prossimi obiettivi di ricognizioni spaziali ravvicinate. Intorno a questo tema BergamoScienza ha riunito un pool di esperti per una conferenza che ha illustrato le azioni messe in campo dall’Agenzia Spaziale Europea, sia per la catalogazione degli asteroidi che per arrivare a intercettarne uno attraverso una missione dedicata, e l’obiettivo della NASA di arrivare alla cattura di un pezzo da collocare in orbita lunare per facilitarne lo studio. Il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, inaugurato all’ESRIN di Frascati nel 2013, sta rafforzando il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi che potrebbero colpire la Terra. Sono quelli contraddistinti dall’acronimo NEO (Near Earth Object) e rappresentano solo una minima parte degli oltre 600.000 asteroidi conosciuti nel nostro sistema solare. I NEO hanno misure che variano da metri a decine di chilometri, le cui orbite intorno al Sole si avvicinano a quella del nostro pianeta. “Fino al secolo scorso se ne conosceva un migliaio, oggi siamo arrivati a 15mila e se ne catalogano mille a semestre” – ha spiegato Ettore Perozzi, responsabile delle operazioni del centro per il monitoraggio del rischio asteroidale dell’ESA – Nel corso della sua storia la Terra è stata ripetutamente colpita da corpi celesti vaganti nello spazio. Lo testimoniano le tracce che quegli eventi hanno lasciato sulla superficie del pianeta: i crateri da impatto. Il più famoso e fotografato si chiama “Meteor Crater” e si trova in Arizona, ma ce ne sono di tutte le misure: piccoli, relativamente innocui e recenti oppure grandi centinaia di chilometri e responsabili dei cambiamenti climatici che hanno portato all’estinzione di moltissime specie viventi, non solo i dinosauri. Una prova drammatica che alcuni di questi possono colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto sconosciuto che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, in Russia, con un’energia pari a 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. L’onda d’urto risultante ha causato danni diffusi e feriti, facendone il più grande oggetto naturale ad essere entrato nell’atmosfera dall’evento di Tunguska nel 1908”.

Il suono rivelatore delle onde gravitazionali, un segnale giunto fino a noi a seguito della collisione tra due buchi neri avvenuta un miliardo e mezzo di anni fa. Lo ha proposto Laura Cadonati, professore Associato di Fisica al Georgia Institute of Technology di Atlanta e membro del Centro di Astrofisica Relativistica, alla platea della XIV edizione di BergamoScienza che ha rivissuto nella cornice del teatro Donizetti l’evento del 14 settembre 2015 che ha portato alla scoperta delle onde gravitazionali postulate da Albert Einstein un secolo prima, a conferma della teoria della relatività. Da quel giorno, quando l’antenna gravitazionale LIGO ha rivelato per la prima volta in maniera diretta il passaggio di un’onda gravitazionale, è iniziata l’era dell’astronomia gravitazionale. Ne hanno discusso, insieme a Laura Cadonati, il fisico Eugenio Coccia (che con Adalberto Giazotto fa parte del team internazionale che ha validato la scoperta) e Renato Angelo Ricci. Laura Cadonati, coordinatrice dell’analisi dei dati di Ligo, ha ricordato come la massa di ognuno dei buchi neri protagonisti dell’evento generatore delle onde gravitazionali avesse la massa di 30 Soli, ma con un’ampiezza di appena 200 km, pari più o meno al territorio della Lombardia. Un secondo evento è stato osservato poi il 25 dicembre 2015, una straordinaria strenna natalizia per i gruppi di ricerca che lavorano agli interferometri Ligo e Virgo, che si trova a Cascina di Pisa.

Il suono rivelatore delle onde gravitazionali, un segnale giunto fino a noi a seguito della collisione tra due buchi neri avvenuta un miliardo e mezzo di anni fa. Lo ha proposto Laura Cadonati, professore Associato di Fisica al Georgia Institute of Technology di Atlanta e membro del Centro di Astrofisica Relativistica, alla platea della XIV edizione di BergamoScienza che ha rivissuto nella cornice del teatro Donizetti l’evento del 14 settembre 2015 che ha portato alla scoperta delle onde gravitazionali postulate da Albert Einstein un secolo prima, a conferma della teoria della relatività. Da quel giorno, quando l’antenna gravitazionale LIGO ha rivelato per la prima volta in maniera diretta il passaggio di un’onda gravitazionale, è iniziata l’era dell’astronomia gravitazionale. Ne hanno discusso, insieme a Laura Cadonati, il fisico Eugenio Coccia (che con Adalberto Giazotto fa parte del team internazionale che ha validato la scoperta) e Renato Angelo Ricci. Laura Cadonati, coordinatrice dell’analisi dei dati di Ligo, ha ricordato come la massa di ognuno dei buchi neri protagonisti dell’evento generatore delle onde gravitazionali avesse la massa di 30 Soli, ma con un’ampiezza di appena 200 km, pari più o meno al territorio della Lombardia. Un secondo evento è stato osservato poi il 25 dicembre 2015, una straordinaria strenna natalizia per i gruppi di ricerca che lavorano agli interferometri Ligo e Virgo, che si trova a Cascina di Pisa.