da Sorrentino | Ago 2, 2016 | Astronomia, Primo Piano

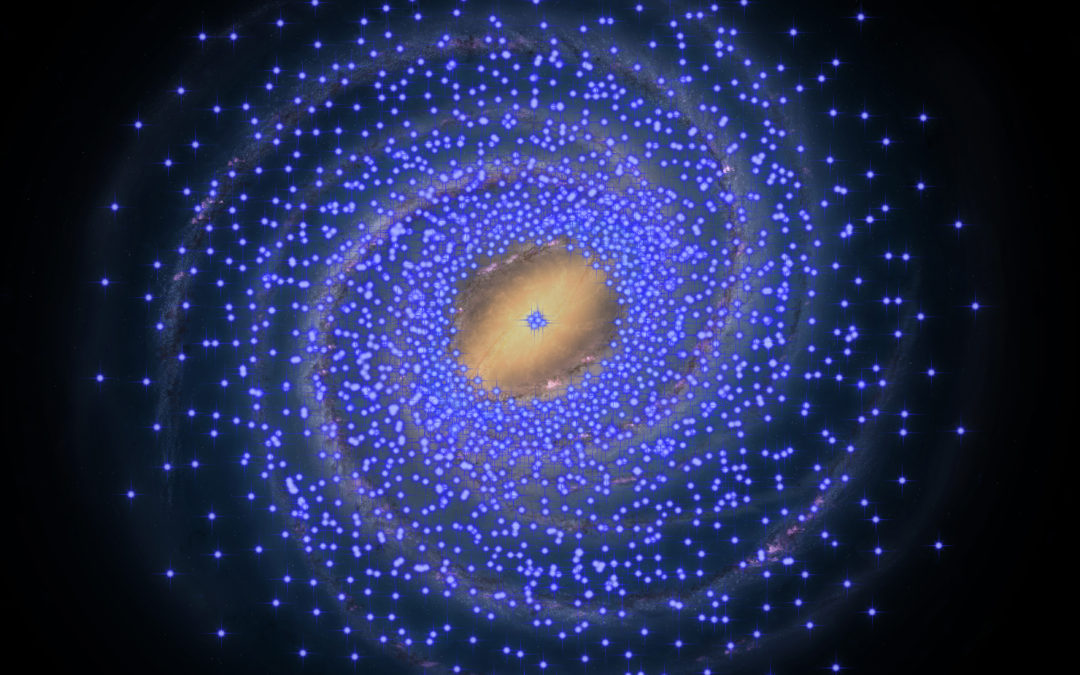

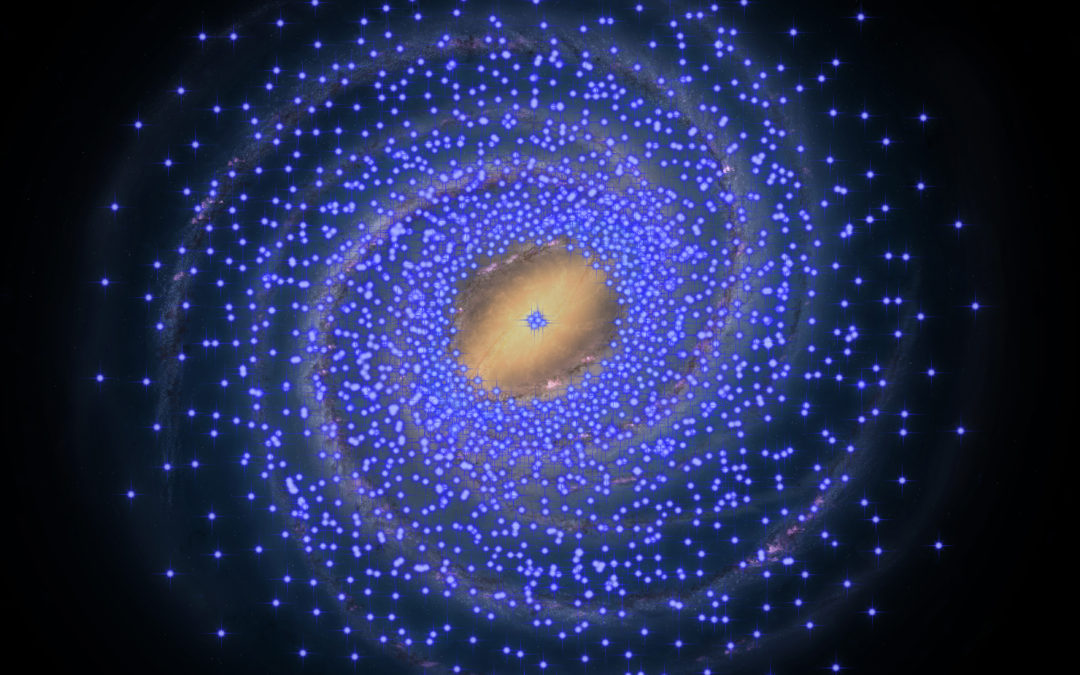

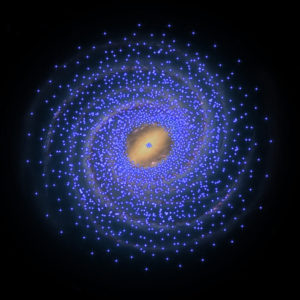

Qualcosa non torna, nella concezione che abbiamo della nostra galassia. Dai risultati di una ricerca condotta da un team internazionale di astronomi giapponesi, sudafricani e italiani, fra i quali Giuseppe Bono dell’Università di Roma Tor Vergata e associato INAF, emerge che attorno al centro della Via Lattea c’è una vasta regione sorprendentemente vuota di giovani stelle. Lo studio è pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. La Via Lattea è una galassia a spirale con decine di miliardi di stelle, compreso il nostro Sole, che dista circa 26 mila anni luce dal centro. Per ricostruire il modo in cui s’è formata ed evoluta nel tempo, è cruciale sapere come le stelle siano distribuite al suo interno. Per scoprirlo, l’ideale è ricorrere alle Cefeidi: una particolare famiglia di stelle pulsanti e molto giovani – hanno fra i 10 e i 300 milioni di anni, pochissimi rispetto ai 4,6 miliardi del nostro Sole – le cui distanze da noi possono essere misurate con precisione, consentendo dunque agli astronomi di utilizzarle come una sorta di righello cosmico.

Qualcosa non torna, nella concezione che abbiamo della nostra galassia. Dai risultati di una ricerca condotta da un team internazionale di astronomi giapponesi, sudafricani e italiani, fra i quali Giuseppe Bono dell’Università di Roma Tor Vergata e associato INAF, emerge che attorno al centro della Via Lattea c’è una vasta regione sorprendentemente vuota di giovani stelle. Lo studio è pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. La Via Lattea è una galassia a spirale con decine di miliardi di stelle, compreso il nostro Sole, che dista circa 26 mila anni luce dal centro. Per ricostruire il modo in cui s’è formata ed evoluta nel tempo, è cruciale sapere come le stelle siano distribuite al suo interno. Per scoprirlo, l’ideale è ricorrere alle Cefeidi: una particolare famiglia di stelle pulsanti e molto giovani – hanno fra i 10 e i 300 milioni di anni, pochissimi rispetto ai 4,6 miliardi del nostro Sole – le cui distanze da noi possono essere misurate con precisione, consentendo dunque agli astronomi di utilizzarle come una sorta di righello cosmico.

«Già qualche tempo fa avevamo osservato la presenza di Cefeidi nel cuore della Via Lattea, entro un raggio di circa 150 anni luce dal centro della galassia», ricorda Noriyuki Matsunaga dell’Università di Tokyo (Giappone), primo autore dello studio. «Ora però ci siamo accorti che al di fuori di quell’area c’è il deserto, una vasta regione senza traccia di Cefeidi che si estende fino a 8 mila anni luce dal centro». «Le nostre conclusioni sono in contrasto con altri studi recenti, ma sono in linea con quanto osservano i radioastronomi», spiega uno dei coautori dello studio, Michael Feast, dell’Università di Cape Town (Sud Africa), «i quali dimostrano che, nella regione galattica interna nota come Extreme Inner Disk, non c’è attività di formazione stellare in corso». «Dai nostri risultati emerge come in quest’ampia regione della galassia, nel corso delle ultime centinaia di milioni di anni, non vi sia stata alcuna attività significativa di formazione stellare», aggiunge Giuseppe Bono dell’Università di Roma Tor Vergata e associato INAF, anch’egli nel team che ha firmato la scoperta. «La cinematica e la composizione chimica delle nuove Cefeidi potrebbe consentirci di far luce sulla formazione e l’evoluzione della Via Lattea».

da Sorrentino | Lug 13, 2016 | Astronomia, Primo Piano

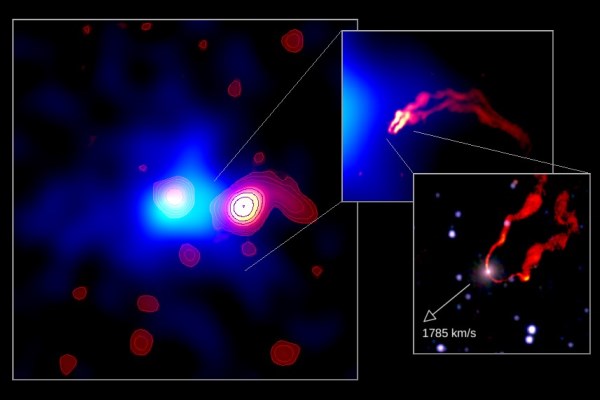

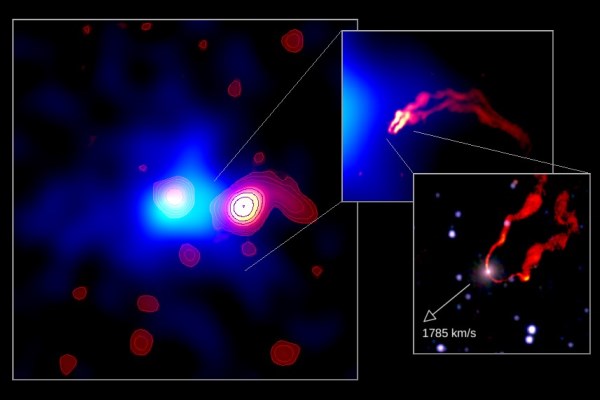

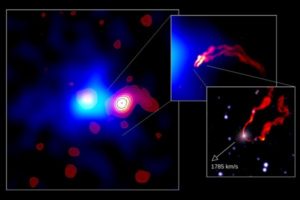

Il nuovissimo radiotelescopio Sardinia Radio Telescope (SRT) dell’INAF ha fissato l’immagine radio di un buco nero supermassivo, che ci mostra questo oggetto che avanza ad altissima velocità verso il centro di un remoto ammasso di galassie noto come 3C129. Una osservazione guidate da un team di scienziati dell’INAF a cui hanno collaborato ricercatori dell’Università di Cagliari, che ha meritato la pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society del primo articolo scientifico ottenuto grazie ai dati raccolti dalla sua parabola da 64 metri di diametro e dalla sua strumentazione d’avanguardia. Il buco nero domina il nucleo di un galassia ellittica distante circa 300 milioni di anni luce dalla Terra. La coppia si trova in “rotta di collisione” con un vicino ammasso di galassie, trascinata dalla forza di gravità generata dalla imponente concentrazione di materia oscura, galassie e gas caldo. Le immagini radio rivelano che il buco nero sta attivamente accrescendo materia dal mezzo circostante. Parte di questo materiale non precipita nel buco nero ma viene espulsa lungo due getti di plasma, formando una spettacolare scia radio molto più lunga ed estesa della stessa galassia.

Il nuovissimo radiotelescopio Sardinia Radio Telescope (SRT) dell’INAF ha fissato l’immagine radio di un buco nero supermassivo, che ci mostra questo oggetto che avanza ad altissima velocità verso il centro di un remoto ammasso di galassie noto come 3C129. Una osservazione guidate da un team di scienziati dell’INAF a cui hanno collaborato ricercatori dell’Università di Cagliari, che ha meritato la pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society del primo articolo scientifico ottenuto grazie ai dati raccolti dalla sua parabola da 64 metri di diametro e dalla sua strumentazione d’avanguardia. Il buco nero domina il nucleo di un galassia ellittica distante circa 300 milioni di anni luce dalla Terra. La coppia si trova in “rotta di collisione” con un vicino ammasso di galassie, trascinata dalla forza di gravità generata dalla imponente concentrazione di materia oscura, galassie e gas caldo. Le immagini radio rivelano che il buco nero sta attivamente accrescendo materia dal mezzo circostante. Parte di questo materiale non precipita nel buco nero ma viene espulsa lungo due getti di plasma, formando una spettacolare scia radio molto più lunga ed estesa della stessa galassia.

“Il fenomeno è simile in parte alle scie di condensazione prodotte dagli aerei”, spiega Matteo Murgia, ricercatore INAF presso l’Osservatorio Astronomico di Cagliari e primo autore dello studio. “Nel caso di getti associati al buco nero, il ‘carburante incombusto’ consiste di campi magnetici e di elettroni di altissima energia che si raffreddano emettendo onde radio. Confrontando le nuove immagini ottenute da SRT con quelle di altri radiotelescopi abbiamo ottenuto per la prima volta una vera e propria mappa di età di questa radiosorgente, concludendo che il buco nero sta avanzando nello spazio ad una velocità supersonica”. Sulla superficie della Terra, la velocità del suono è pari a 1.200 km/h, mentre nell’ atmosfera dell’ammasso di galassie che circonda il buco nero, un gas ultra rarefatto ad una temperatura di decine di milioni di gradi Kelvin, la velocità del suono è pari a 4 milioni di km/h. Il buco nero supera questa velocità limite di 1,5 volte. “Una ulteriore peculiarità di questo buco nero – spiega ancora Matteo Murgia – è la presenza, davanti alla galassia, di un fronte d’urto simile a quello che precede un jet militare supersonico. Con una certa sorpresa abbiamo constatato che la velocità da noi misurata è esattamente quella che era stata precedentemente teorizzata per giustificare la presenza dell’onda d’urto”.

Grazie a SRT è anche possibile osservare il cielo radio in luce polarizzata. Il grado di polarizzazione di un’onda radio è una importante sorgente di informazioni per gli astronomi: può indicare infatti la forza e l’orientamento dei campi magnetici astrofisici. In prossimità del buco nero il flusso di plasma è turbolento e caotico, ma lungo la scia il flusso del plasma diventa più regolare e il livello di polarizzazione aumenta progressivamente, rivelando campi magnetici altamente ordinati. “Questo studio segna la prima pubblicazione di un risultato scientifico per SRT”, precisa Ettore Carretti, responsabile in carica di SRT e co-autore del lavoro. “Dimostra che SRT è pronto per produrre immagini di alta qualità del cielo radio, anche in polarizzazione, che di norma rappresenta sempre l’ultimo e più impegnativo passo nella messa a punto di un nuovo strumento. Si tratta di una chiara indicazione della maturità raggiunta dalle prestazioni del radiotelescopio che ora è pronto a produrre la scienza di punta per cui è stato costruito”. “SRT è tra i più grandi e sensibili radio telescopi al mondo ed è eccitante vedere come questi primi risultati confermino le sue prestazioni scientifiche. Questa è solo la prima di tante nuove scoperte che ci aspettiamo arrivare da questo telescopio”, dichiara Steven Tingay, a capo della unità scientifica per la Radiostronomia della Direzione Scientifica dell’INAF. “Queste immagini affascinanti esaltano le potenzialità di SRT utilizzato in combinazione con SARDARA, il nuovo sistema di acquisizione dati allo stato dell’arte appena installato al telescopio”, sottolinea Andrea Possenti, Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari e leader del progetto SARDARA finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. “È stato possibile raggiungere questi risultati”, continua Possenti, “grazie al lavoro congiunto del team di Validazione Astronomica e degli sviluppatori di SARDARA, due gruppi affiatati composti da scienziati dell’INAF”.

Grazie a SRT è anche possibile osservare il cielo radio in luce polarizzata. Il grado di polarizzazione di un’onda radio è una importante sorgente di informazioni per gli astronomi: può indicare infatti la forza e l’orientamento dei campi magnetici astrofisici. In prossimità del buco nero il flusso di plasma è turbolento e caotico, ma lungo la scia il flusso del plasma diventa più regolare e il livello di polarizzazione aumenta progressivamente, rivelando campi magnetici altamente ordinati. “Questo studio segna la prima pubblicazione di un risultato scientifico per SRT”, precisa Ettore Carretti, responsabile in carica di SRT e co-autore del lavoro. “Dimostra che SRT è pronto per produrre immagini di alta qualità del cielo radio, anche in polarizzazione, che di norma rappresenta sempre l’ultimo e più impegnativo passo nella messa a punto di un nuovo strumento. Si tratta di una chiara indicazione della maturità raggiunta dalle prestazioni del radiotelescopio che ora è pronto a produrre la scienza di punta per cui è stato costruito”. “SRT è tra i più grandi e sensibili radio telescopi al mondo ed è eccitante vedere come questi primi risultati confermino le sue prestazioni scientifiche. Questa è solo la prima di tante nuove scoperte che ci aspettiamo arrivare da questo telescopio”, dichiara Steven Tingay, a capo della unità scientifica per la Radiostronomia della Direzione Scientifica dell’INAF. “Queste immagini affascinanti esaltano le potenzialità di SRT utilizzato in combinazione con SARDARA, il nuovo sistema di acquisizione dati allo stato dell’arte appena installato al telescopio”, sottolinea Andrea Possenti, Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari e leader del progetto SARDARA finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. “È stato possibile raggiungere questi risultati”, continua Possenti, “grazie al lavoro congiunto del team di Validazione Astronomica e degli sviluppatori di SARDARA, due gruppi affiatati composti da scienziati dell’INAF”.

da Sorrentino | Lug 3, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

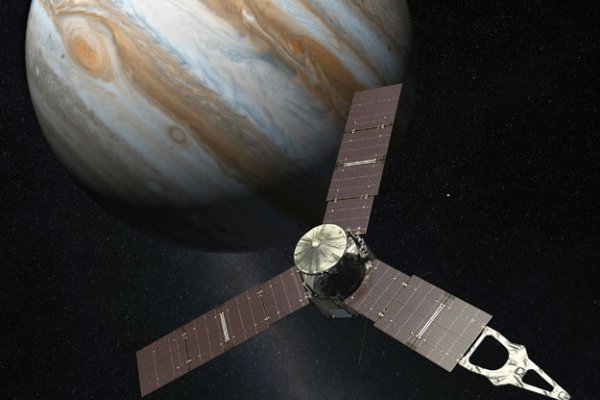

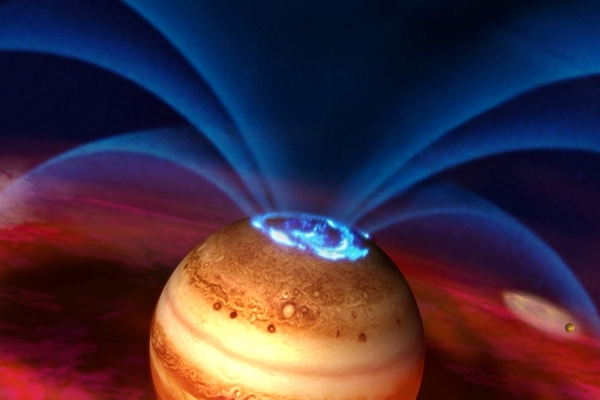

Il ruolo dell’Italia nella missione Juno che indagherà sull’ambiente gioviano è decisamente rilevante, sia dal punto di vista industriale che della ricerca astronomica. A bordo della sonda progettata dalla NASA c’è lo spettrometro ad immagine JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), strumento finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, realizzato da Finmeccanica e guidato scientificamente dall’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma. Si tratta del secondo spettrografo ad immagine che studierà il quinto pianeta del Sistema solare dopo NIMS (Near-Infrared Mapping Spectrometer) che volava a bordo della missione NASA Galileo, ma JIRAM è il primo di costruzione italiana. Il ruolo dell’Italia nella missione Juno che indagherà sull’ambiente gioviano è decisamente rilevante, sia dal punto di vista industriale che della ricerca astronomica. Lo strumento JIRAM ha come referenti e principal investigator Alberto Adriani e Alessandro Mura, entrambi in forza all’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma. JIRAM è stato ideato per esaminare gli strati più esterni dell’atmosfera di Giove nell’infrarosso (2-5 μm, milionesimi di metro), arrivando fino a profondità in cui la pressione arriva fino a 5-7 volte quella dell’atmosfera terrestre a livello del mare. JIRAM è composto da una testa ottica e una scatola elettronica. Il sistema ottico è dotato di un singolo telescopio e ospita sia una telecamera a infrarossi che uno spettrometro in grado di garantire flessibilità osservativa. In sintesi, JIRAM può produrre sia spettri che immagini, quindi incorpora due strumenti in uno. La fotocamera possiede due filtri cromatici ottimizzati per osservare sia le emissioni aurorali che quelle termiche del pianeta. Lo strumento è in grado di fornire immagini simultanee nelle bande astronomiche L (circa 3.5 m) e M (circa 4,8 m). Ogni immagine avrà una dimensione di 432×128 pixel (55296 totali). L’imager dello strumento ha un campo di vista complessivo (FOV) di 3,5 x 6,0 gradi.

Il ruolo dell’Italia nella missione Juno che indagherà sull’ambiente gioviano è decisamente rilevante, sia dal punto di vista industriale che della ricerca astronomica. A bordo della sonda progettata dalla NASA c’è lo spettrometro ad immagine JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), strumento finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, realizzato da Finmeccanica e guidato scientificamente dall’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma. Si tratta del secondo spettrografo ad immagine che studierà il quinto pianeta del Sistema solare dopo NIMS (Near-Infrared Mapping Spectrometer) che volava a bordo della missione NASA Galileo, ma JIRAM è il primo di costruzione italiana. Il ruolo dell’Italia nella missione Juno che indagherà sull’ambiente gioviano è decisamente rilevante, sia dal punto di vista industriale che della ricerca astronomica. Lo strumento JIRAM ha come referenti e principal investigator Alberto Adriani e Alessandro Mura, entrambi in forza all’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma. JIRAM è stato ideato per esaminare gli strati più esterni dell’atmosfera di Giove nell’infrarosso (2-5 μm, milionesimi di metro), arrivando fino a profondità in cui la pressione arriva fino a 5-7 volte quella dell’atmosfera terrestre a livello del mare. JIRAM è composto da una testa ottica e una scatola elettronica. Il sistema ottico è dotato di un singolo telescopio e ospita sia una telecamera a infrarossi che uno spettrometro in grado di garantire flessibilità osservativa. In sintesi, JIRAM può produrre sia spettri che immagini, quindi incorpora due strumenti in uno. La fotocamera possiede due filtri cromatici ottimizzati per osservare sia le emissioni aurorali che quelle termiche del pianeta. Lo strumento è in grado di fornire immagini simultanee nelle bande astronomiche L (circa 3.5 m) e M (circa 4,8 m). Ogni immagine avrà una dimensione di 432×128 pixel (55296 totali). L’imager dello strumento ha un campo di vista complessivo (FOV) di 3,5 x 6,0 gradi.

L’ambiente gioviano è particolarmente rischioso sia per la sonda Juno sia per lo strumento JIRAM, che quindi è stato concepito con caratteristiche davvero uniche. Juno è un satellite spinning, cioè che gira su stesso: dato che i campi energetici sono abbastanza potenti, la sonda potrebbe perdere l’orientamento per qualche momento e farla girare su se stessa consente di mantenere la posizione. JIRAM ha la garanzia di poter funzionare anche in condizioni estreme grazie a un particolare specchio despinning che compensa la rotazione della navicella durante la misurazione mantenendo la scena fissa per il tempo necessario a creare un’immagine. La progettazione di JIRAM è stata guidata dalla necessità di avere uno strumento con il minor volume e massa possibili senza degradare le prestazioni. L’equilibrio termico dello strumento necessario per assicurare buone prestazioni è controllato passivamente (raffreddamento passivo).

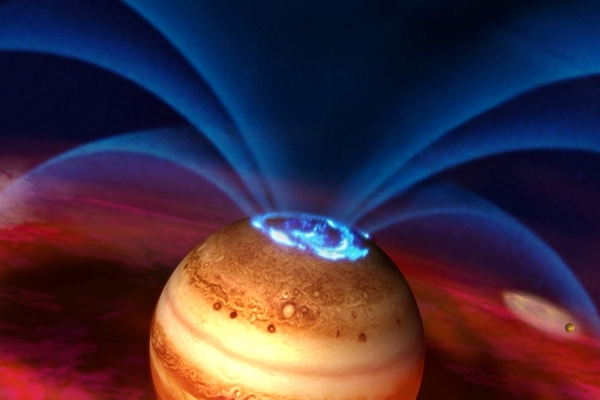

L’obiettivo principale di JIRAM è caratterizzare le aurore gioviane (nell’emisfero Nord e nell’emisfero Sud), fenomeno atmosferico frequente anche su altri pianeti del Sistema solare (non solo sulla Terra). Le aurore su Giove nascono dall’interazione delle particelle cariche del vento solare con l’atmosfera del pianeta in corrispondenza dei poli magnetici quando si scontrano con gli atomi di gas che la compongono. Le aurore vengono fortemente influenzate anche dalle particelle che arrivano dalla luna Io, uno dei 4 grandi satelliti di Giove, caratterizzato da violente eruzioni vulcaniche che lanciano nello spazio una notevole quantità di materiale. JIRAM studierà anche i cosiddetti hot spot, cioè delle voragini nell’atmosfera gioviana dove non sono presenti nubi. Con lo strumento italiano sarà possibile guardare all’interno di questi vortici e sondare l’atmosfera anche a pressioni elevate, quindi a profondità dove ci sono temperature più alte.

da Sorrentino | Lug 3, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

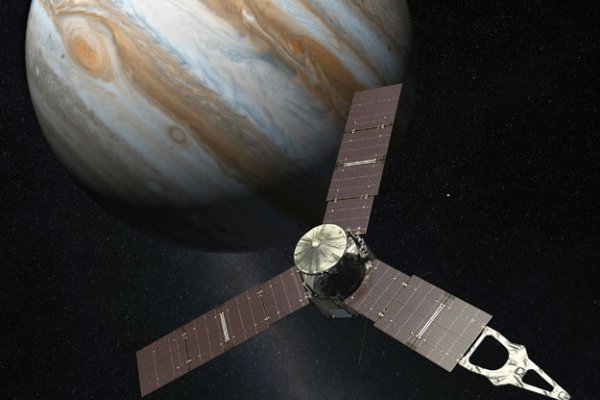

Ingresso trionfale quello di JUNO nell’orbita di Giove, salutato sulla Terra con fuochi d’artificio il 4 luglio, giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, festa delle feste per gli americani. La NASA ha richiamato l’appuntamento con un countdown sul sito web della missione. Quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio sono ormai alle spalle del veicolo spaziale – 20 metri di ampiezza per 4 e mezzo di altezza – che sarà il primo alimentato a energia solare ad operare così lontano dalla nostra stella. Giove è una gigantesca palla di gas, 300 volte più massiccio della Terra. Proprio a causa delle sue enormi dimensioni il pianeta ha avuto una profonda influenza sull’evoluzione del nostro sistema. Ma la sua origine e la sua evoluzione sono ancora oggi un puzzle da risolvere.

Ingresso trionfale quello di JUNO nell’orbita di Giove, salutato sulla Terra con fuochi d’artificio il 4 luglio, giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, festa delle feste per gli americani. La NASA ha richiamato l’appuntamento con un countdown sul sito web della missione. Quasi 3 miliardi di chilometri e 5 anni di viaggio sono ormai alle spalle del veicolo spaziale – 20 metri di ampiezza per 4 e mezzo di altezza – che sarà il primo alimentato a energia solare ad operare così lontano dalla nostra stella. Giove è una gigantesca palla di gas, 300 volte più massiccio della Terra. Proprio a causa delle sue enormi dimensioni il pianeta ha avuto una profonda influenza sull’evoluzione del nostro sistema. Ma la sua origine e la sua evoluzione sono ancora oggi un puzzle da risolvere.

JUNO (JUpiter Near-polar Orbiter), missione a forte partnership italiana, si propone di dare risposte tali questioni fondamentali, ancora irrisolte. Muovendosi su un’orbita polare, studierà i campi gravitazionali e magnetici del gigante di gas, esplorerà le sue nubi vorticose e l’atmosfera, marchio di fabbrica di Giove. Misurerà l’abbondanza di acqua e cercherà di determinare la struttura interna del pianeta, cercando prova della presenza di un nucleo solido. Una volta agganciato Giove, Juno svolgerà 20 mesi di intensa attività scientifica e raccolta dati da compiere in 37 orbite servendosi di una suite composta da 9 strumenti principali. Il cuore di Juno sarà l’italianissimo JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), finanziato dall’ASI, realizzato da Finmeccanica e operato sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF.

Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons, sorella di JUNO, che nell’estate 2015 ha raggiunto Plutone. Entrambe appartenentgonoalla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers. Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, a mo’ di trottola spaziale. Tale modalità di navigazione da una parte garantirà maggiore stabilità al veicolo, dall’altra permetterà a ciascuno degli strumenti di bordo di godersi il panorama giovano ad ogni giro e all’evenienza, di assistere allo spettacolo delle sue straordinarie aurore.

Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons, sorella di JUNO, che nell’estate 2015 ha raggiunto Plutone. Entrambe appartenentgonoalla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers. Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, a mo’ di trottola spaziale. Tale modalità di navigazione da una parte garantirà maggiore stabilità al veicolo, dall’altra permetterà a ciascuno degli strumenti di bordo di godersi il panorama giovano ad ogni giro e all’evenienza, di assistere allo spettacolo delle sue straordinarie aurore.

da Sorrentino | Lug 3, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

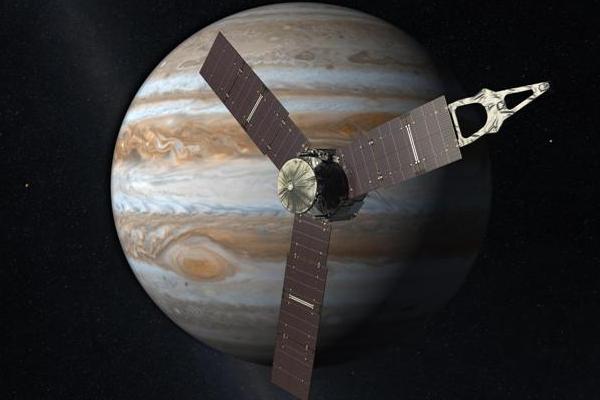

Dopo cinque anni di viaggio all’interno del Sistema solare, la sonda Juno della NASA è arrivata in vista della sua meta, Giove, ed è pronta alla manovra di inserimento orbitale. Prim’ancora di iniziare il programma scientifico, idati preliminari raccolti nella fase di avvicinamento al pianeta saranno utili per comprendere la formazione, struttura e composizione del campo magnetico del gigante del Sistema Solare. Lo scorso 24 giugno strumento Waves ha registrato il passaggio della sonda attraverso il bow shock del gigante gassoso, dove il vento solare supersonico deviato dalla magnetosfera viene riscaldato e rallentato. L’ingresso nella magnetosfera di Giove è coinciso con la registrazione di onde elettromagnetiche rilevate in regioni a bassa densità nella magnetosfera esterna di Giove. I confini di queste ultime isolano le onde a frequenze più basse agendo come conduttori. La frequenza minima di queste onde sta ad indicare la densità della particelle presenti. Gli scienziati ritengono che, in base alla informazioni collezionate da Waves, la densità delle particelle sia pari a circa un elettrone per cento centimetri cubi, un decimo di quella del vento solare rilevata da Juno poco prima dell’ingresso nel bow shock. La concentrazione salirà di nuovo mano a mano che la sonda si avvicinerà al pianeta. “Il bow shock è simile ad un boom sonico – ha commentato William Kurth del team di Waves – se la magnetosfera di Giove brillasse in luce visibile sarebbe grande il doppio della Luna piena vista dalla Terra e la coda che si estende verso l’esterno misurerebbe cinque volte la distanza Terra-Sole”.

Dopo cinque anni di viaggio all’interno del Sistema solare, la sonda Juno della NASA è arrivata in vista della sua meta, Giove, ed è pronta alla manovra di inserimento orbitale. Prim’ancora di iniziare il programma scientifico, idati preliminari raccolti nella fase di avvicinamento al pianeta saranno utili per comprendere la formazione, struttura e composizione del campo magnetico del gigante del Sistema Solare. Lo scorso 24 giugno strumento Waves ha registrato il passaggio della sonda attraverso il bow shock del gigante gassoso, dove il vento solare supersonico deviato dalla magnetosfera viene riscaldato e rallentato. L’ingresso nella magnetosfera di Giove è coinciso con la registrazione di onde elettromagnetiche rilevate in regioni a bassa densità nella magnetosfera esterna di Giove. I confini di queste ultime isolano le onde a frequenze più basse agendo come conduttori. La frequenza minima di queste onde sta ad indicare la densità della particelle presenti. Gli scienziati ritengono che, in base alla informazioni collezionate da Waves, la densità delle particelle sia pari a circa un elettrone per cento centimetri cubi, un decimo di quella del vento solare rilevata da Juno poco prima dell’ingresso nel bow shock. La concentrazione salirà di nuovo mano a mano che la sonda si avvicinerà al pianeta. “Il bow shock è simile ad un boom sonico – ha commentato William Kurth del team di Waves – se la magnetosfera di Giove brillasse in luce visibile sarebbe grande il doppio della Luna piena vista dalla Terra e la coda che si estende verso l’esterno misurerebbe cinque volte la distanza Terra-Sole”.

Ecco come Juno ci aiuterà a capire l’origine e l’evoluzione del pianeta gigante.

iframe width=”560″ height=”315″ src=”httpss://www.youtube.com/embed/33mH1VAqEQ0″ frameborder=”0” allowfullscreen>

da Sorrentino | Giu 30, 2016 | Astronomia, Primo Piano

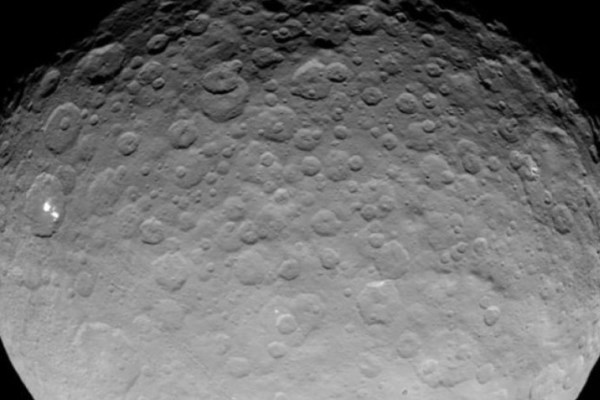

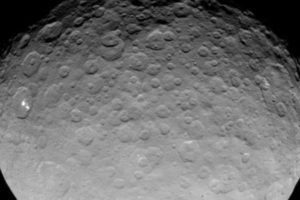

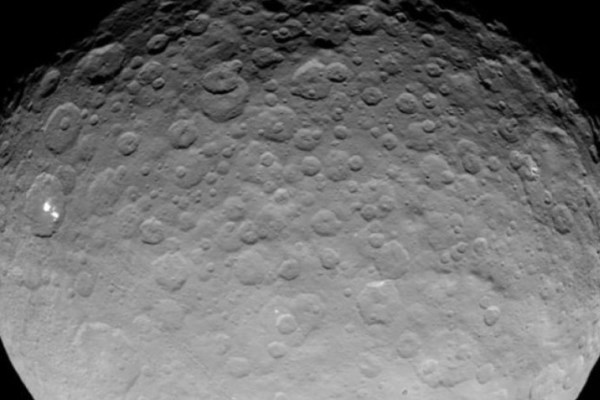

La zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La tipologia e l’abbondanza di questi minerali suggerisce che ci sia stata presenza di acqua liquida al di sotto della superficie di Cerere in epoche geologiche recenti. La scoperta è stata ottenuta da un team di ricercatori coordinati dalla ricercatrice INAF Maria Cristina De Sanctis grazie alle osservazioni dello spettrometro italiano VIR a bordo della missione Dawn della NASA, fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “È la prima volta che vediamo una quantità così alta di questo materiale in altre zone del Sistema solare”, dice Maria Cristina De Sanctis, principal investigator di VIR e prima autrice dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature. Occator è un cratere giovane dal punto di vista geologico, che si è formato circa 80 milioni di anni fa. Con una larghezza di 92 chilometri e una depressione centrale di circa 10 chilometri di diametro, il cratere mostra proprio nella zona centrale un largo picco ricoperto di materiale altamente riflettente che presenta fratture concentriche e radiali sopra e attorno ad essa. Il team di De Sanctis ha scoperto che il più abbondante minerale presente in questa zona assai brillante è il carbonato di sodio, un sale che sulla Terra è tipico degli ambienti idrotermali. Questo materiale sarebbe fuoriuscito dall’interno di Cerere, poiché non potrebbe essere stato depositato dall’impatto di un asteroide. Dunque la risalita di questo materiale dagli strati più profondi del corpo celeste suggerisce che le temperature all’interno di Cerere siano più elevate di quanto si ritenesse finora. Potrebbe verosimilmente essere stato un impatto con l’asteroide che ha formato il cratere Occator a favorire l’esposizione in superficie il carbonato osservato oggi, ma i ricercatori pensano che un ruolo in questa emersione lo abbiano avuto anche processi interni a Cerere stesso.

La zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La tipologia e l’abbondanza di questi minerali suggerisce che ci sia stata presenza di acqua liquida al di sotto della superficie di Cerere in epoche geologiche recenti. La scoperta è stata ottenuta da un team di ricercatori coordinati dalla ricercatrice INAF Maria Cristina De Sanctis grazie alle osservazioni dello spettrometro italiano VIR a bordo della missione Dawn della NASA, fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “È la prima volta che vediamo una quantità così alta di questo materiale in altre zone del Sistema solare”, dice Maria Cristina De Sanctis, principal investigator di VIR e prima autrice dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature. Occator è un cratere giovane dal punto di vista geologico, che si è formato circa 80 milioni di anni fa. Con una larghezza di 92 chilometri e una depressione centrale di circa 10 chilometri di diametro, il cratere mostra proprio nella zona centrale un largo picco ricoperto di materiale altamente riflettente che presenta fratture concentriche e radiali sopra e attorno ad essa. Il team di De Sanctis ha scoperto che il più abbondante minerale presente in questa zona assai brillante è il carbonato di sodio, un sale che sulla Terra è tipico degli ambienti idrotermali. Questo materiale sarebbe fuoriuscito dall’interno di Cerere, poiché non potrebbe essere stato depositato dall’impatto di un asteroide. Dunque la risalita di questo materiale dagli strati più profondi del corpo celeste suggerisce che le temperature all’interno di Cerere siano più elevate di quanto si ritenesse finora. Potrebbe verosimilmente essere stato un impatto con l’asteroide che ha formato il cratere Occator a favorire l’esposizione in superficie il carbonato osservato oggi, ma i ricercatori pensano che un ruolo in questa emersione lo abbiano avuto anche processi interni a Cerere stesso.

I risultati dell’indagine fanno ipotizzare che sotto la superficie di Cerere può essere stata presente acqua allo stato liquido in epoche geologiche recenti. I sali potrebbero essere ciò che resta di un antico oceano, o di accumuli d’acqua risaliti in superficie e poi solidificati milioni di anni fa. “I minerali che abbiamo individuato nella zona centrale brillante del cratere Occator devono necessariamente essere stati formati dall’interazione con l’acqua”, aggiunge De Sanctis. “La presenza di carbonati rafforza l’idea che Cerere abbia avuto attività idrotermale interna, che ha spinto questi materiali fino in superficie, all’interno di Occator”. Lo scorso anno, in un altro lavoro presentato sempre su Nature, il team guidato da De Sanctis ha scoperto che la superficie di Cerere contiene argille contenenti ammoniaca. Poiché l’ammoniaca è una sostanza piuttosto abbondante nel Sistema solare esterno, questo risultato ha suggerito l’idea che Cerere potrebbe essersi formato in prossimità dell’orbita di Nettuno e successivamente migrato verso le zone interne del nostro sistema planetario. Un altro scenario propone che il corpo celeste si sia formato nella zona in cui si trova oggi, ma con materiale proveniente dal Sistema solare esterno.

Le nuove indagini condotte all’interno del cratere Occator indicano la presenza in quelle regioni anche di sali di ammoniaca nella forma di cloruro di ammonio e bicarbonato di ammonio. Il rinvenimento di quest’ultimi composti rafforza ulteriormente il legame tra Cerere e i mondi ghiacciati presenti ai confini del Sistema solare. L’ammoniaca, insieme al carbonato di sodio e bicarbonato di sodio è stata infatti rinvenuta anche nei pennacchi che si stagliano da Encelado, una luna ghiacciata di Saturno nota per i suoi geyser che eruttano da fratture nella sua superficie. “Il prossimo passo sarà studiare anche le altre macchie chiare presenti sulla superficie di Cerere, per capire se anche esse contengono questi carbonati” conclude De Sanctis. “Da sottolineare l’importanza del ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana” – evidenzia Raffaele Mugnuolo, responsabile di programma per la partecipazione alla missione Dawn – “nel garantire la partecipazione italiana alla missione attraverso un accordo con NASA e DLR, e successivamente per la realizzazione dello strumento VIS-MS, e per il pieno supporto al team scientifico italiano che, messo nelle giuste condizioni, riesce a raggiungere eccellenti traguardi come questo”.

Qualcosa non torna, nella concezione che abbiamo della nostra galassia. Dai risultati di una ricerca condotta da un team internazionale di astronomi giapponesi, sudafricani e italiani, fra i quali Giuseppe Bono dell’Università di Roma Tor Vergata e associato INAF, emerge che attorno al centro della Via Lattea c’è una vasta regione sorprendentemente vuota di giovani stelle. Lo studio è pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. La Via Lattea è una galassia a spirale con decine di miliardi di stelle, compreso il nostro Sole, che dista circa 26 mila anni luce dal centro. Per ricostruire il modo in cui s’è formata ed evoluta nel tempo, è cruciale sapere come le stelle siano distribuite al suo interno. Per scoprirlo, l’ideale è ricorrere alle Cefeidi: una particolare famiglia di stelle pulsanti e molto giovani – hanno fra i 10 e i 300 milioni di anni, pochissimi rispetto ai 4,6 miliardi del nostro Sole – le cui distanze da noi possono essere misurate con precisione, consentendo dunque agli astronomi di utilizzarle come una sorta di righello cosmico.

Qualcosa non torna, nella concezione che abbiamo della nostra galassia. Dai risultati di una ricerca condotta da un team internazionale di astronomi giapponesi, sudafricani e italiani, fra i quali Giuseppe Bono dell’Università di Roma Tor Vergata e associato INAF, emerge che attorno al centro della Via Lattea c’è una vasta regione sorprendentemente vuota di giovani stelle. Lo studio è pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. La Via Lattea è una galassia a spirale con decine di miliardi di stelle, compreso il nostro Sole, che dista circa 26 mila anni luce dal centro. Per ricostruire il modo in cui s’è formata ed evoluta nel tempo, è cruciale sapere come le stelle siano distribuite al suo interno. Per scoprirlo, l’ideale è ricorrere alle Cefeidi: una particolare famiglia di stelle pulsanti e molto giovani – hanno fra i 10 e i 300 milioni di anni, pochissimi rispetto ai 4,6 miliardi del nostro Sole – le cui distanze da noi possono essere misurate con precisione, consentendo dunque agli astronomi di utilizzarle come una sorta di righello cosmico.

Il nuovissimo radiotelescopio Sardinia Radio Telescope (SRT) dell’INAF ha fissato l’immagine radio di un buco nero supermassivo, che ci mostra questo oggetto che avanza ad altissima velocità verso il centro di un remoto ammasso di galassie noto come 3C129. Una osservazione guidate da un team di scienziati dell’INAF a cui hanno collaborato ricercatori dell’Università di Cagliari, che ha meritato la pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society del primo articolo scientifico ottenuto grazie ai dati raccolti dalla sua parabola da 64 metri di diametro e dalla sua strumentazione d’avanguardia. Il buco nero domina il nucleo di un galassia ellittica distante circa 300 milioni di anni luce dalla Terra. La coppia si trova in “rotta di collisione” con un vicino ammasso di galassie, trascinata dalla forza di gravità generata dalla imponente concentrazione di materia oscura, galassie e gas caldo. Le immagini radio rivelano che il buco nero sta attivamente accrescendo materia dal mezzo circostante. Parte di questo materiale non precipita nel buco nero ma viene espulsa lungo due getti di plasma, formando una spettacolare scia radio molto più lunga ed estesa della stessa galassia.

Il nuovissimo radiotelescopio Sardinia Radio Telescope (SRT) dell’INAF ha fissato l’immagine radio di un buco nero supermassivo, che ci mostra questo oggetto che avanza ad altissima velocità verso il centro di un remoto ammasso di galassie noto come 3C129. Una osservazione guidate da un team di scienziati dell’INAF a cui hanno collaborato ricercatori dell’Università di Cagliari, che ha meritato la pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society del primo articolo scientifico ottenuto grazie ai dati raccolti dalla sua parabola da 64 metri di diametro e dalla sua strumentazione d’avanguardia. Il buco nero domina il nucleo di un galassia ellittica distante circa 300 milioni di anni luce dalla Terra. La coppia si trova in “rotta di collisione” con un vicino ammasso di galassie, trascinata dalla forza di gravità generata dalla imponente concentrazione di materia oscura, galassie e gas caldo. Le immagini radio rivelano che il buco nero sta attivamente accrescendo materia dal mezzo circostante. Parte di questo materiale non precipita nel buco nero ma viene espulsa lungo due getti di plasma, formando una spettacolare scia radio molto più lunga ed estesa della stessa galassia. Grazie a SRT è anche possibile osservare il cielo radio in luce polarizzata. Il grado di polarizzazione di un’onda radio è una importante sorgente di informazioni per gli astronomi: può indicare infatti la forza e l’orientamento dei campi magnetici astrofisici. In prossimità del buco nero il flusso di plasma è turbolento e caotico, ma lungo la scia il flusso del plasma diventa più regolare e il livello di polarizzazione aumenta progressivamente, rivelando campi magnetici altamente ordinati. “Questo studio segna la prima pubblicazione di un risultato scientifico per SRT”, precisa Ettore Carretti, responsabile in carica di SRT e co-autore del lavoro. “Dimostra che SRT è pronto per produrre immagini di alta qualità del cielo radio, anche in polarizzazione, che di norma rappresenta sempre l’ultimo e più impegnativo passo nella messa a punto di un nuovo strumento. Si tratta di una chiara indicazione della maturità raggiunta dalle prestazioni del radiotelescopio che ora è pronto a produrre la scienza di punta per cui è stato costruito”. “SRT è tra i più grandi e sensibili radio telescopi al mondo ed è eccitante vedere come questi primi risultati confermino le sue prestazioni scientifiche. Questa è solo la prima di tante nuove scoperte che ci aspettiamo arrivare da questo telescopio”, dichiara Steven Tingay, a capo della unità scientifica per la Radiostronomia della Direzione Scientifica dell’INAF. “Queste immagini affascinanti esaltano le potenzialità di SRT utilizzato in combinazione con SARDARA, il nuovo sistema di acquisizione dati allo stato dell’arte appena installato al telescopio”, sottolinea Andrea Possenti, Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari e leader del progetto SARDARA finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. “È stato possibile raggiungere questi risultati”, continua Possenti, “grazie al lavoro congiunto del team di Validazione Astronomica e degli sviluppatori di SARDARA, due gruppi affiatati composti da scienziati dell’INAF”.

Grazie a SRT è anche possibile osservare il cielo radio in luce polarizzata. Il grado di polarizzazione di un’onda radio è una importante sorgente di informazioni per gli astronomi: può indicare infatti la forza e l’orientamento dei campi magnetici astrofisici. In prossimità del buco nero il flusso di plasma è turbolento e caotico, ma lungo la scia il flusso del plasma diventa più regolare e il livello di polarizzazione aumenta progressivamente, rivelando campi magnetici altamente ordinati. “Questo studio segna la prima pubblicazione di un risultato scientifico per SRT”, precisa Ettore Carretti, responsabile in carica di SRT e co-autore del lavoro. “Dimostra che SRT è pronto per produrre immagini di alta qualità del cielo radio, anche in polarizzazione, che di norma rappresenta sempre l’ultimo e più impegnativo passo nella messa a punto di un nuovo strumento. Si tratta di una chiara indicazione della maturità raggiunta dalle prestazioni del radiotelescopio che ora è pronto a produrre la scienza di punta per cui è stato costruito”. “SRT è tra i più grandi e sensibili radio telescopi al mondo ed è eccitante vedere come questi primi risultati confermino le sue prestazioni scientifiche. Questa è solo la prima di tante nuove scoperte che ci aspettiamo arrivare da questo telescopio”, dichiara Steven Tingay, a capo della unità scientifica per la Radiostronomia della Direzione Scientifica dell’INAF. “Queste immagini affascinanti esaltano le potenzialità di SRT utilizzato in combinazione con SARDARA, il nuovo sistema di acquisizione dati allo stato dell’arte appena installato al telescopio”, sottolinea Andrea Possenti, Direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari e leader del progetto SARDARA finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. “È stato possibile raggiungere questi risultati”, continua Possenti, “grazie al lavoro congiunto del team di Validazione Astronomica e degli sviluppatori di SARDARA, due gruppi affiatati composti da scienziati dell’INAF”.

Il ruolo dell’Italia nella missione Juno che indagherà sull’ambiente gioviano è decisamente rilevante, sia dal punto di vista industriale che della ricerca astronomica. A bordo della sonda progettata dalla NASA c’è lo spettrometro ad immagine JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), strumento finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, realizzato da Finmeccanica e guidato scientificamente dall’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma. Si tratta del secondo spettrografo ad immagine che studierà il quinto pianeta del Sistema solare dopo NIMS (Near-Infrared Mapping Spectrometer) che volava a bordo della missione NASA Galileo, ma JIRAM è il primo di costruzione italiana. Il ruolo dell’Italia nella missione Juno che indagherà sull’ambiente gioviano è decisamente rilevante, sia dal punto di vista industriale che della ricerca astronomica. Lo strumento JIRAM ha come referenti e principal investigator Alberto Adriani e Alessandro Mura, entrambi in forza all’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma. JIRAM è stato ideato per esaminare gli strati più esterni dell’atmosfera di Giove nell’infrarosso (2-5 μm, milionesimi di metro), arrivando fino a profondità in cui la pressione arriva fino a 5-7 volte quella dell’atmosfera terrestre a livello del mare. JIRAM è composto da una testa ottica e una scatola elettronica. Il sistema ottico è dotato di un singolo telescopio e ospita sia una telecamera a infrarossi che uno spettrometro in grado di garantire flessibilità osservativa. In sintesi, JIRAM può produrre sia spettri che immagini, quindi incorpora due strumenti in uno. La fotocamera possiede due filtri cromatici ottimizzati per osservare sia le emissioni aurorali che quelle termiche del pianeta. Lo strumento è in grado di fornire immagini simultanee nelle bande astronomiche L (circa 3.5 m) e M (circa 4,8 m). Ogni immagine avrà una dimensione di 432×128 pixel (55296 totali). L’imager dello strumento ha un campo di vista complessivo (FOV) di 3,5 x 6,0 gradi.

Il ruolo dell’Italia nella missione Juno che indagherà sull’ambiente gioviano è decisamente rilevante, sia dal punto di vista industriale che della ricerca astronomica. A bordo della sonda progettata dalla NASA c’è lo spettrometro ad immagine JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper), strumento finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, realizzato da Finmeccanica e guidato scientificamente dall’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma. Si tratta del secondo spettrografo ad immagine che studierà il quinto pianeta del Sistema solare dopo NIMS (Near-Infrared Mapping Spectrometer) che volava a bordo della missione NASA Galileo, ma JIRAM è il primo di costruzione italiana. Il ruolo dell’Italia nella missione Juno che indagherà sull’ambiente gioviano è decisamente rilevante, sia dal punto di vista industriale che della ricerca astronomica. Lo strumento JIRAM ha come referenti e principal investigator Alberto Adriani e Alessandro Mura, entrambi in forza all’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF di Roma. JIRAM è stato ideato per esaminare gli strati più esterni dell’atmosfera di Giove nell’infrarosso (2-5 μm, milionesimi di metro), arrivando fino a profondità in cui la pressione arriva fino a 5-7 volte quella dell’atmosfera terrestre a livello del mare. JIRAM è composto da una testa ottica e una scatola elettronica. Il sistema ottico è dotato di un singolo telescopio e ospita sia una telecamera a infrarossi che uno spettrometro in grado di garantire flessibilità osservativa. In sintesi, JIRAM può produrre sia spettri che immagini, quindi incorpora due strumenti in uno. La fotocamera possiede due filtri cromatici ottimizzati per osservare sia le emissioni aurorali che quelle termiche del pianeta. Lo strumento è in grado di fornire immagini simultanee nelle bande astronomiche L (circa 3.5 m) e M (circa 4,8 m). Ogni immagine avrà una dimensione di 432×128 pixel (55296 totali). L’imager dello strumento ha un campo di vista complessivo (FOV) di 3,5 x 6,0 gradi.

Ingresso trionfale quello di JUNO nell’orbita di Giove, salutato sulla Terra con fuochi d’artificio il 4 luglio, giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, festa delle feste per gli americani. La NASA ha richiamato l’appuntamento con un countdown sul sito web della missione.

Ingresso trionfale quello di JUNO nell’orbita di Giove, salutato sulla Terra con fuochi d’artificio il 4 luglio, giorno che celebra i 240 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, festa delle feste per gli americani. La NASA ha richiamato l’appuntamento con un countdown sul sito web della missione.  Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons, sorella di JUNO, che nell’estate 2015 ha raggiunto Plutone. Entrambe appartenentgonoalla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers. Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, a mo’ di trottola spaziale. Tale modalità di navigazione da una parte garantirà maggiore stabilità al veicolo, dall’altra permetterà a ciascuno degli strumenti di bordo di godersi il panorama giovano ad ogni giro e all’evenienza, di assistere allo spettacolo delle sue straordinarie aurore.

Operante nel vicino infrarosso, lo spettrometro svolgerà indagini negli strati superiori dell’atmosfera gioviana, sarà in grado di rilevare l’eventuale presenza di metano, vapore acqueo, ammoniaca e fosfina e fornirà immagini delle aurore. L’altro componente italiano di Juno è KaT (Ka-Band Translator) uno strumento di radioscienza realizzato dall’Università La Sapienza di Roma, realizzato da Thales Alenia Space Italia sempre con il supporto di ASI. L’ultimo veicolo terreste a vedere Giove da vicino è stata nel 2007 la sonda New Horizons, sorella di JUNO, che nell’estate 2015 ha raggiunto Plutone. Entrambe appartenentgonoalla famiglia di missioni esplorative NASA del programma New Frontiers. Ma sono molti i satelliti che hanno visitato Giove, a partire dalle sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 fino a Galileo, prima missione interamente dedicata al quinto pianeta. JUNO sarà però la prima sonda a volare sui poli e lo farà ruotando su stessa due volte al minuto, a mo’ di trottola spaziale. Tale modalità di navigazione da una parte garantirà maggiore stabilità al veicolo, dall’altra permetterà a ciascuno degli strumenti di bordo di godersi il panorama giovano ad ogni giro e all’evenienza, di assistere allo spettacolo delle sue straordinarie aurore.

Dopo cinque anni di viaggio all’interno del Sistema solare, la sonda Juno della NASA è arrivata in vista della sua meta, Giove, ed è pronta alla manovra di inserimento orbitale. Prim’ancora di iniziare il programma scientifico, idati preliminari raccolti nella fase di avvicinamento al pianeta saranno utili per comprendere la formazione, struttura e composizione del campo magnetico del gigante del Sistema Solare. Lo scorso 24 giugno strumento Waves ha registrato il passaggio della sonda attraverso il bow shock del gigante gassoso, dove il vento solare supersonico deviato dalla magnetosfera viene riscaldato e rallentato. L’ingresso nella magnetosfera di Giove è coinciso con la registrazione di onde elettromagnetiche rilevate in regioni a bassa densità nella magnetosfera esterna di Giove. I confini di queste ultime isolano le onde a frequenze più basse agendo come conduttori. La frequenza minima di queste onde sta ad indicare la densità della particelle presenti. Gli scienziati ritengono che, in base alla informazioni collezionate da Waves, la densità delle particelle sia pari a circa un elettrone per cento centimetri cubi, un decimo di quella del vento solare rilevata da Juno poco prima dell’ingresso nel bow shock. La concentrazione salirà di nuovo mano a mano che la sonda si avvicinerà al pianeta. “Il bow shock è simile ad un boom sonico – ha commentato William Kurth del team di Waves – se la magnetosfera di Giove brillasse in luce visibile sarebbe grande il doppio della Luna piena vista dalla Terra e la coda che si estende verso l’esterno misurerebbe cinque volte la distanza Terra-Sole”.

Dopo cinque anni di viaggio all’interno del Sistema solare, la sonda Juno della NASA è arrivata in vista della sua meta, Giove, ed è pronta alla manovra di inserimento orbitale. Prim’ancora di iniziare il programma scientifico, idati preliminari raccolti nella fase di avvicinamento al pianeta saranno utili per comprendere la formazione, struttura e composizione del campo magnetico del gigante del Sistema Solare. Lo scorso 24 giugno strumento Waves ha registrato il passaggio della sonda attraverso il bow shock del gigante gassoso, dove il vento solare supersonico deviato dalla magnetosfera viene riscaldato e rallentato. L’ingresso nella magnetosfera di Giove è coinciso con la registrazione di onde elettromagnetiche rilevate in regioni a bassa densità nella magnetosfera esterna di Giove. I confini di queste ultime isolano le onde a frequenze più basse agendo come conduttori. La frequenza minima di queste onde sta ad indicare la densità della particelle presenti. Gli scienziati ritengono che, in base alla informazioni collezionate da Waves, la densità delle particelle sia pari a circa un elettrone per cento centimetri cubi, un decimo di quella del vento solare rilevata da Juno poco prima dell’ingresso nel bow shock. La concentrazione salirà di nuovo mano a mano che la sonda si avvicinerà al pianeta. “Il bow shock è simile ad un boom sonico – ha commentato William Kurth del team di Waves – se la magnetosfera di Giove brillasse in luce visibile sarebbe grande il doppio della Luna piena vista dalla Terra e la coda che si estende verso l’esterno misurerebbe cinque volte la distanza Terra-Sole”.

La zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La tipologia e l’abbondanza di questi minerali suggerisce che ci sia stata presenza di acqua liquida al di sotto della superficie di Cerere in epoche geologiche recenti. La scoperta è stata ottenuta da un team di ricercatori coordinati dalla ricercatrice INAF Maria Cristina De Sanctis grazie alle osservazioni dello spettrometro italiano VIR a bordo della missione Dawn della NASA, fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “È la prima volta che vediamo una quantità così alta di questo materiale in altre zone del Sistema solare”, dice Maria Cristina De Sanctis, principal investigator di VIR e prima autrice dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature. Occator è un cratere giovane dal punto di vista geologico, che si è formato circa 80 milioni di anni fa. Con una larghezza di 92 chilometri e una depressione centrale di circa 10 chilometri di diametro, il cratere mostra proprio nella zona centrale un largo picco ricoperto di materiale altamente riflettente che presenta fratture concentriche e radiali sopra e attorno ad essa. Il team di De Sanctis ha scoperto che il più abbondante minerale presente in questa zona assai brillante è il carbonato di sodio, un sale che sulla Terra è tipico degli ambienti idrotermali. Questo materiale sarebbe fuoriuscito dall’interno di Cerere, poiché non potrebbe essere stato depositato dall’impatto di un asteroide. Dunque la risalita di questo materiale dagli strati più profondi del corpo celeste suggerisce che le temperature all’interno di Cerere siano più elevate di quanto si ritenesse finora. Potrebbe verosimilmente essere stato un impatto con l’asteroide che ha formato il cratere Occator a favorire l’esposizione in superficie il carbonato osservato oggi, ma i ricercatori pensano che un ruolo in questa emersione lo abbiano avuto anche processi interni a Cerere stesso.

La zona più brillante del pianeta nano Cerere, situata all’interno del cratere Occator, presenta la più elevata concentrazione di carbonati mai registrata in ambienti al di fuori di quello terrestre. La tipologia e l’abbondanza di questi minerali suggerisce che ci sia stata presenza di acqua liquida al di sotto della superficie di Cerere in epoche geologiche recenti. La scoperta è stata ottenuta da un team di ricercatori coordinati dalla ricercatrice INAF Maria Cristina De Sanctis grazie alle osservazioni dello spettrometro italiano VIR a bordo della missione Dawn della NASA, fornito dall’agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “È la prima volta che vediamo una quantità così alta di questo materiale in altre zone del Sistema solare”, dice Maria Cristina De Sanctis, principal investigator di VIR e prima autrice dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature. Occator è un cratere giovane dal punto di vista geologico, che si è formato circa 80 milioni di anni fa. Con una larghezza di 92 chilometri e una depressione centrale di circa 10 chilometri di diametro, il cratere mostra proprio nella zona centrale un largo picco ricoperto di materiale altamente riflettente che presenta fratture concentriche e radiali sopra e attorno ad essa. Il team di De Sanctis ha scoperto che il più abbondante minerale presente in questa zona assai brillante è il carbonato di sodio, un sale che sulla Terra è tipico degli ambienti idrotermali. Questo materiale sarebbe fuoriuscito dall’interno di Cerere, poiché non potrebbe essere stato depositato dall’impatto di un asteroide. Dunque la risalita di questo materiale dagli strati più profondi del corpo celeste suggerisce che le temperature all’interno di Cerere siano più elevate di quanto si ritenesse finora. Potrebbe verosimilmente essere stato un impatto con l’asteroide che ha formato il cratere Occator a favorire l’esposizione in superficie il carbonato osservato oggi, ma i ricercatori pensano che un ruolo in questa emersione lo abbiano avuto anche processi interni a Cerere stesso.