da Sorrentino | Mag 10, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi

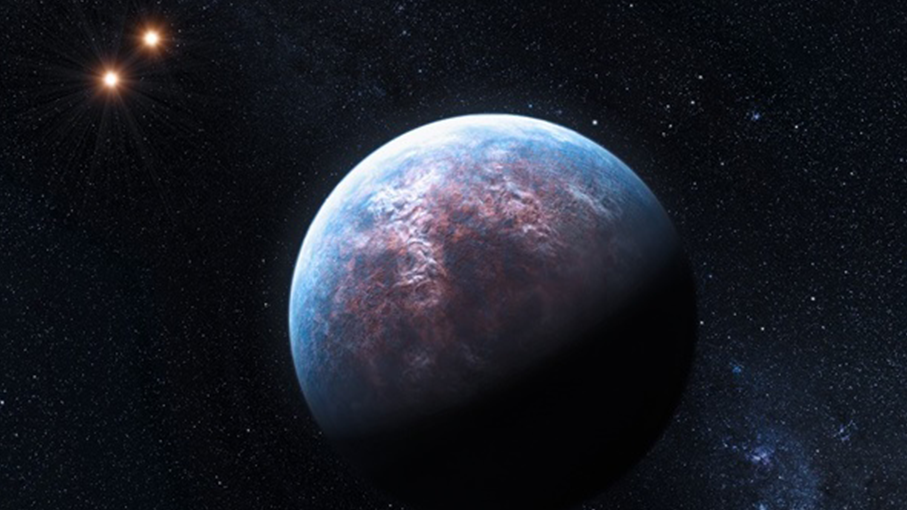

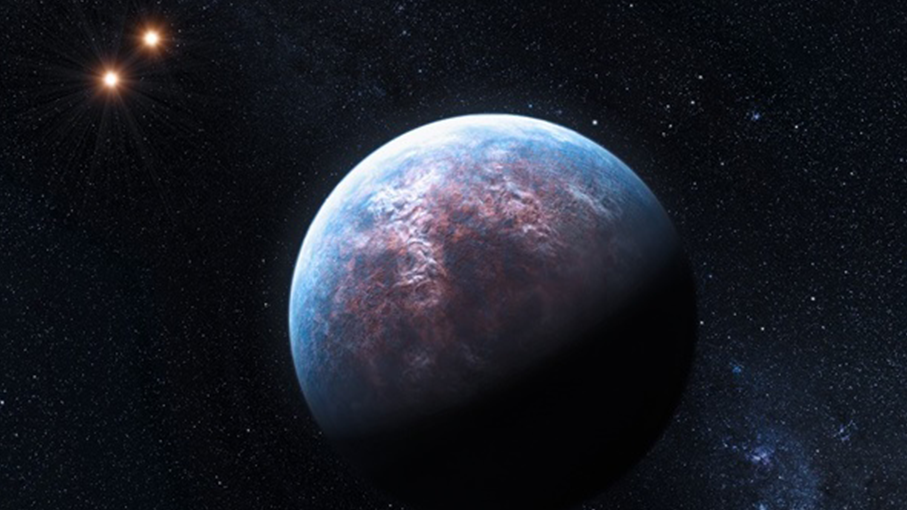

La NASA ha scelto un giorno particolare, con gli occhi di astronomi e astrofili concentrati sulla piccola ombra proiettata da Mercurio nel suo transito davanti al disco solare. Kepler, cacciatore di esopianeti, ha svolto il suo prezioso lavoro individuandone 1.284 nuovi, il 43 per cento dei quali sarebbero simili alla Terra. Quelli su cui potrebbero essersi sviluppate le condizioni di vita, con presenza di acqua allo stato liquido sono a tutt’oggi 21 sul totale di quelli rilevati intorno a 150mila stelle. Il gioco del raddoppio è stato possibile ricorrendo a un metodo statistico, che ha permesso agli studiosi di procedere rapidamente, analizzando nello stesso tempo le caratteristiche dei vari aspiranti pianeti sul ‘catalogo’ realizzato dal telescopio nel luglio 2015. Sono le differenze nella luminosità stellare la chiave di volta del metodo investigativo di Kepler, che capta la diminuzione di lucentezza quando un pianeta transita davanti alla sua stella di riferimento.

La NASA ha scelto un giorno particolare, con gli occhi di astronomi e astrofili concentrati sulla piccola ombra proiettata da Mercurio nel suo transito davanti al disco solare. Kepler, cacciatore di esopianeti, ha svolto il suo prezioso lavoro individuandone 1.284 nuovi, il 43 per cento dei quali sarebbero simili alla Terra. Quelli su cui potrebbero essersi sviluppate le condizioni di vita, con presenza di acqua allo stato liquido sono a tutt’oggi 21 sul totale di quelli rilevati intorno a 150mila stelle. Il gioco del raddoppio è stato possibile ricorrendo a un metodo statistico, che ha permesso agli studiosi di procedere rapidamente, analizzando nello stesso tempo le caratteristiche dei vari aspiranti pianeti sul ‘catalogo’ realizzato dal telescopio nel luglio 2015. Sono le differenze nella luminosità stellare la chiave di volta del metodo investigativo di Kepler, che capta la diminuzione di lucentezza quando un pianeta transita davanti alla sua stella di riferimento.

da Sorrentino | Mag 6, 2016 | Astronomia, Eventi, Primo Piano

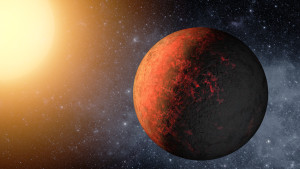

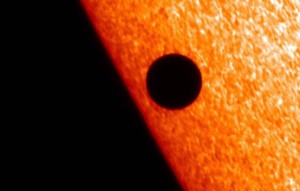

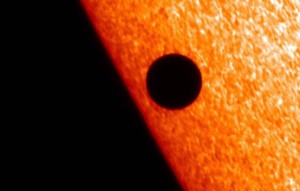

Il 9 maggio 2016 è il giorno in cui il pianeta Mercurio transita davanti al disco solare. Un fenomeno di allineamento tra Sole, Mercurio e Terra alquanto raro, che si verifica circa 13 volte ogni secolo: l’ultima volta che è stato possibile seguirlo dal nostro Paese è stato tredici anni fa. Il prossimo transito invece è previsto per novembre del 2019. In questa occasione Mercurio attraversa il disco solare quasi diametralmente e il passaggio dura complessivamente 7 ore e mezza: Il primo contatto è previsto per le per le 13 e 12 ora italiana, l’uscita completa alle 20:42, quando però il Sole in quasi tutta Italia, specie al centro-sud, sarà già tramontato. La piccola dimensione apparente di Mercurio, pari a un centocinquantesimo del disco solare, rende impossibile seguire l’evento ad occhio nudo. In ogni caso, viene raccomandato di non guardare il Sole direttamente o, peggio, con qualunque strumento senza gli appositi filtri solari certificati. Il rischio è quello di veder seriamente danneggiata la propria vista, anche in modo permanente.

Il 9 maggio 2016 è il giorno in cui il pianeta Mercurio transita davanti al disco solare. Un fenomeno di allineamento tra Sole, Mercurio e Terra alquanto raro, che si verifica circa 13 volte ogni secolo: l’ultima volta che è stato possibile seguirlo dal nostro Paese è stato tredici anni fa. Il prossimo transito invece è previsto per novembre del 2019. In questa occasione Mercurio attraversa il disco solare quasi diametralmente e il passaggio dura complessivamente 7 ore e mezza: Il primo contatto è previsto per le per le 13 e 12 ora italiana, l’uscita completa alle 20:42, quando però il Sole in quasi tutta Italia, specie al centro-sud, sarà già tramontato. La piccola dimensione apparente di Mercurio, pari a un centocinquantesimo del disco solare, rende impossibile seguire l’evento ad occhio nudo. In ogni caso, viene raccomandato di non guardare il Sole direttamente o, peggio, con qualunque strumento senza gli appositi filtri solari certificati. Il rischio è quello di veder seriamente danneggiata la propria vista, anche in modo permanente.

Numerose, meteo permettendo, sono le iniziative per il pubblico che l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha programmato su tutto il territorio italiano per seguire il transito di Mercurio.

Alla sede di Asiago dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova previsti due appuntamenti per osservare il transito e assistere a una conferenza sulla missione spaziale Bepi Colombo dedicata allo studio di Mercurio, l’ultimo turno per osservare un transito di un sistema stellare binario. Gli Astronomi dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Astrofili Bolognesi e l’associazione Sofos, si concentrano in Piazza VIII Agosto, dalle 13:00 alle 18.00, per spiegare e osservare in diretta l’evento astronomico con l’ausilio di diversi strumenti, tra cui telescopi muniti di appositi filtri per osservare in piena sicurezza il pianeta avendo come sfondo il Sole. Evento seguito anche all’Osservatorio Astrofisico di Catania, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e all’Osservatorio di Brera a Merate. Per l‘Osservatorio Astronomico di Palermo c’è la splendida cornice di Palazzo dei Normanni. Tutto esaurito all’Osservatorio di Roma Monte Porzio Catone per l’incontro di osservazione del transito dedicato alle scuole.

Il transito di Mercurio può essere seguito in diretta streaming su Media INAF, attraverso le osservazioni dalla Torre Solare di Monte Mario, con due live (dalle 12:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 17:00) con interventi di ricercatori e informazioni per scoprire tutto quello che c’è da sapere su questo affascinante evento. (immagine in evidenza: fonte Hinode JAXA/NASA)

da Sorrentino | Mag 2, 2016 | Astronomia, Eventi, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

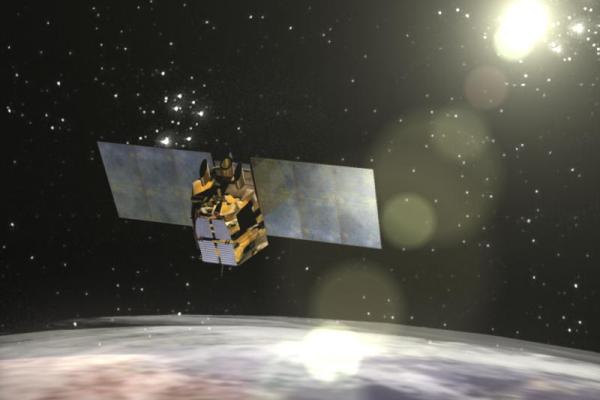

Era il 30 aprile 1996 quando, con un lancio dalla base NASA di Cape Canaveral, veniva messo in orbita SAX, Satellite per l’Astronomia a raggi X, poi ribattezzato BeppoSAX in onore dell’astronomo milanese Giuseppe “Beppo” Occhialini. A vent’anni dall’inizio della missione l’Agenzia Spaziale Italianaha voluto ricordare i successi del satellite con un evento dedicato cui hanno preso parte i principali responsabili della missione. “Ho vissuto la missione fin dall’inizio, un’organizzazione molto complessa che ci ha portati – il 28 febbraio del 1997 – a identificare la prima emissione ritardata di un gamma ray burst – ha ricordato Enrico Costa membro del CDA ASI – siamo così riusciti a risolvere un mistero che durava da 25 anni: l’individuazione dei lampi, la natura delle loro energia e quale potrebbe essere l’origine di questa esplosione”.

Era il 30 aprile 1996 quando, con un lancio dalla base NASA di Cape Canaveral, veniva messo in orbita SAX, Satellite per l’Astronomia a raggi X, poi ribattezzato BeppoSAX in onore dell’astronomo milanese Giuseppe “Beppo” Occhialini. A vent’anni dall’inizio della missione l’Agenzia Spaziale Italianaha voluto ricordare i successi del satellite con un evento dedicato cui hanno preso parte i principali responsabili della missione. “Ho vissuto la missione fin dall’inizio, un’organizzazione molto complessa che ci ha portati – il 28 febbraio del 1997 – a identificare la prima emissione ritardata di un gamma ray burst – ha ricordato Enrico Costa membro del CDA ASI – siamo così riusciti a risolvere un mistero che durava da 25 anni: l’individuazione dei lampi, la natura delle loro energia e quale potrebbe essere l’origine di questa esplosione”.

Frutto della collaborazione tra l’ASI e la sua omologa olandese, il satellite ha avuto ricadute scientifiche di altissimo livello. Nello studio dello spazio profondo infatti Beppo Sax ha dato per primo una risposta ai misteriosi fenomeni celesti dei lampi gamma. L’asso nella manica del satellite era la sua copertura spettrale particolarmente ampia che gli ha permesso di osservare una grande varietà di fenomeni cosmici come sorgenti galattiche compatte, ammassi di galassie, resti di supernovae, stelle e gamma ray burst.

“Il potenziale espresso da Beppo Sax ha dato i suoi frutti in campo scientifico e indistriale – ha commentato Barbara Negri capo dell’unità Esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’ASI – e ha messo in rilievo i meriti della comunità scientifica e l’industria italiane, diventate richieste a livello internazionale”.

Inizialmente programmato per rimanere all’opera fino al 1998, il satellite ha ampiamente superato le aspettative della comunità scientifica rimanendo attivo per sette anni fino a quando il 29 aprile del 2003, è stato fatto cadere nell’Oceano Pacifico. E anche in questo fu particolare: BeppoSAX fu il primo satellite italiano (l’unico ad oggi) che rientro nell’atmosfera bisognoso di un ferreo controllo. Infatti acune parti costruite in titanio rischiavano di non consumarsi nel rientro e la perdita dei giroscopi impediva il rientro controllato. Fu istituita una unità di crisi presso la Protezione Civile che con l’ASI in coordinamento con il CNUCE di Pisa e il NORAD statunitense fu in grado di monitorare la caduta onde evitare possibili incidenti. Ma ancor più della durata BeppoSAX ha stupito per la ricaduta scientifica della sua missione: già nel 2002 poco prima di terminare la sua vita operativa, erano oltre 1500 le pubblicazioni scientifiche basate sui dati collezionati dal satellite.

Ruolo di primo piano anche per l’industria italiana nella missione BeppoSAX attraverso Finmeccanica. Thales Alenia Space, in qualità di primo contraente per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stata responsabile del progetto, della realizzazione e del lancio del primo satellite di astrofisica costruito in Italia. Thales Alenia Alenia Space è stata inoltre responsabile dello sviluppo di importanti sottosistemi di bordo ed ha contribuito significativamente alla carico scientifico della missione con la fornitura dei strumenti di rilevazione dei raggi raggi x.

Telespazio è stata responsabile delle gestione operativa del satellite per tutta la durata della missione, dal momento del rilascio in orbita fino al termine della sua vita operativa. Inoltre, Telespazio ha avuto la responsabilità delle attività della Stazione di Malindi, in Kenya, per il rilancio dei dati di telemetria e telecomando di BeppoSAX.

Finmeccanica ha fornito inoltre un contributo determinante al successo della missione realizzando il sottosistema di alimentazione della piattaforma, costituito dalle batterie e dalle unità elettroniche di condizionamento dell’energia elettrica, i sensori stellari per il controllo d’assetto del satellite e i meccanismi di allineamento di alcune parti del telescopio.

da Sorrentino | Apr 19, 2016 | Astronomia, Primo Piano

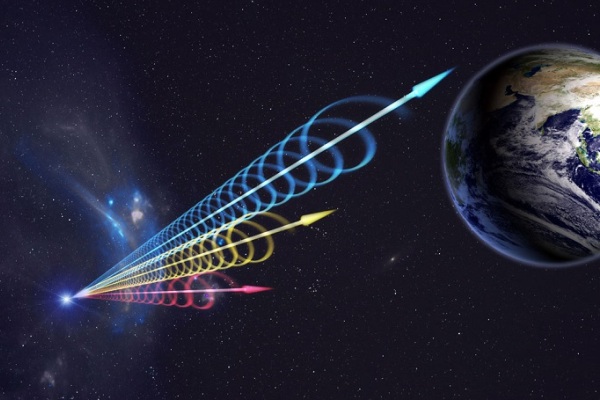

Il telescopio Fermi della NASA potrebbe riuscire a individuare la fonte dell’onda gravitazionale rilevata il 14 settembre 2015 dagli osservatori LIGO e VIRGO e annunciata lo scorso febbraio, 100 anni dopo il postulato di Albert Einstein nella teoria della relatività. Il gruppo di ricerca che insegue questo obiettivo punta decisamente sul telescopio spaziale Fermi, che appena 4 decimi di secondo dopo il transito dell’onda gravitazionale di LIGO ha identificato un lampo di raggi gamma proveniente dalla stessa regione del cielo. Difficile che ciò possa considerarsi una coincidenza

Il telescopio Fermi della NASA potrebbe riuscire a individuare la fonte dell’onda gravitazionale rilevata il 14 settembre 2015 dagli osservatori LIGO e VIRGO e annunciata lo scorso febbraio, 100 anni dopo il postulato di Albert Einstein nella teoria della relatività. Il gruppo di ricerca che insegue questo obiettivo punta decisamente sul telescopio spaziale Fermi, che appena 4 decimi di secondo dopo il transito dell’onda gravitazionale di LIGO ha identificato un lampo di raggi gamma proveniente dalla stessa regione del cielo. Difficile che ciò possa considerarsi una coincidenza

«Prima di metterci a riscrivere i libri di fisica è bene assicurarsi che l’associazione fra Gamma Ray Burst (GRB) e fusione di buchi neri non sia una tantum», spiega Valerie Connaughton, membro del gruppo di ricerca che segue il Gamma-ray Burst Monitor (GBM) del National Space, Science and Technology Center di Huntsville, Alabama, e prima autrice di uno studio appena sottoposto a The Astrophysical Journal. Con il suo punto di vista privilegiato il GBM del Fermi telescope è lo strumento migliore per indagare GRB di durata inferiore ai 2 secondi (e che gli astrofisici si aspettano di scovare nei pressi di oggetti molto compatti come stelle di neutroni e buchi neri). In questo caso specifico, analizzare raggi gamma e onde gravitazionali potrebbe anche svelare la “ricetta” di un GRB. La porzione di cielo in cui guardare è vastissima ma incrociando i dati di LIGO e Fermi il campo si restringe notevolmente. Da 600 a 200 gradi quadrati. Ben visibili in questa animazione le onde gravitazionali che si producono durante il processo di fusione di due buchi neri di massa molto simile. Evidenziata in giallo, ecco la forte curvatura dello spazio-tempo. In arancione le increspature generate dalle masse l’una in veloce orbita attorno all’altra e viceversa. Una distorsione che va indebolendosi man mano che ci si allontana dal centro per diventare in ultima analisi onda gravitazionale (in viola). Per un sistema di buchi neri di massa circa 30 volte quella del Sole, simile a quello rilevato da LIGO, parliamo di un evento che avviene in poco più di un quarto di secondo. La simulazione incredibilmente rallentata che vediamo nelle immagini è stata eseguita grazie al supercomputer Pleiades dell’Ames Research Center NASA.

(fonte: INAF)

da Sorrentino | Apr 6, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

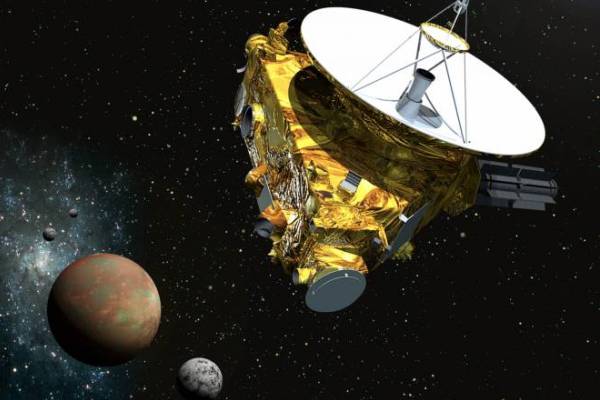

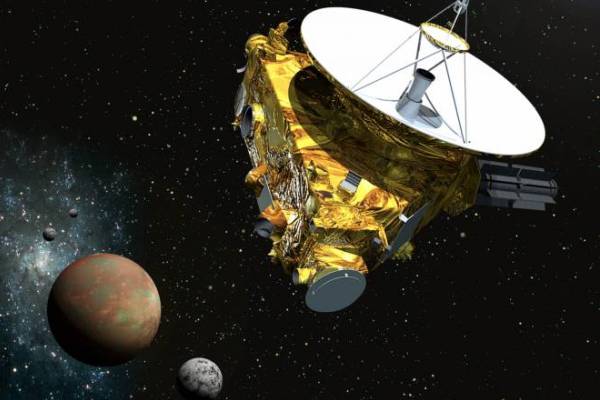

La sonda New Horizons della NASA, che il 14 luglio 2015 ha raggiunto Plutone dopo un viaggio di oltre 9 anni e quasi 5 miliardi di chilometri, ha effettuato interessanti misure del flusso di particelle solari durante la fase di avvicinamento al cosiddetto pianeta nano, condensate in uni studio oggetto di pubblicazione sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal. Scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e classificato come nono pianeta del Sistema Solare fino al 24 agosto 2006, Plutone ha rivelato le sue sembianze e caratteristiche grazie ai dati e alle immagini inviati da New Horizons, che ha fornito gli elementi per analizzarne le caratteristiche geologiche, la composizione e l’atmosfera. Inoltre, la sonda ha raccolto informazioni di grande rilievo sul vento solare, l’emissione costante di particelle che dal Sole fluiscono nello spazio.

La sonda New Horizons della NASA, che il 14 luglio 2015 ha raggiunto Plutone dopo un viaggio di oltre 9 anni e quasi 5 miliardi di chilometri, ha effettuato interessanti misure del flusso di particelle solari durante la fase di avvicinamento al cosiddetto pianeta nano, condensate in uni studio oggetto di pubblicazione sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal. Scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e classificato come nono pianeta del Sistema Solare fino al 24 agosto 2006, Plutone ha rivelato le sue sembianze e caratteristiche grazie ai dati e alle immagini inviati da New Horizons, che ha fornito gli elementi per analizzarne le caratteristiche geologiche, la composizione e l’atmosfera. Inoltre, la sonda ha raccolto informazioni di grande rilievo sul vento solare, l’emissione costante di particelle che dal Sole fluiscono nello spazio.

Le misurazioni, effettuate tra l’orbita di Urano e il rendez-vous con Plutone, si sono prolungate per oltre tre anni e hanno permesso di colmare una lacuna tra i dati raccolti dalle missioni dedicate specificamente al Sole e quelli forniti dalle sonde Voyager 1 e 2, ancora in attività a quasi 40 anni dal lancio. New Horizons ha svolto questo particolare‘compito impiegando lo strumento Solar Wind Around Pluto (SWAP), gestito dal Southwest Research Institute (SwRI) di San Antonio in Texas. I dati mostrano che le particelle del vento solare sono caratterizzate da un’iniziale esplosione di energia, un’accelerazione che le spinge oltre la loro velocità primaria e che potrebbe essere all’origine di raggi cosmici anomali. Questa tipologia di raggi è stata osservata anche dalle due missioni Voyager, che però ne avevano colto solo lo stadio finale lasciando aperti i quesiti sulle origini e sulla provenienza. Inoltre, l’ambiente spaziale, che risente non solo del vento ma dell’attività solare in generale, in regioni così remote mostra una compagine meno complessa rispetto alle zone più vicine alla Terra in quanto è caratterizzato da strutture più piccole che tendono a indebolirsi o a raggrupparsi quando si muovono verso l’esterno.

Grazie a New Horizons, la comunità scientifica dispone di maggiori informazioni non solo sull’ambiente di Plutone e della regione remota in cui si trova, ma anche sui meccanismi di propagazione del vento solare attraverso il nostro sistema planetario.

da Sorrentino | Apr 5, 2016 | Astronomia, Primo Piano

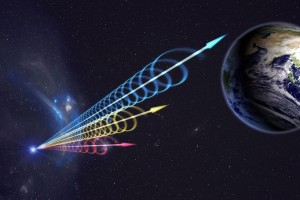

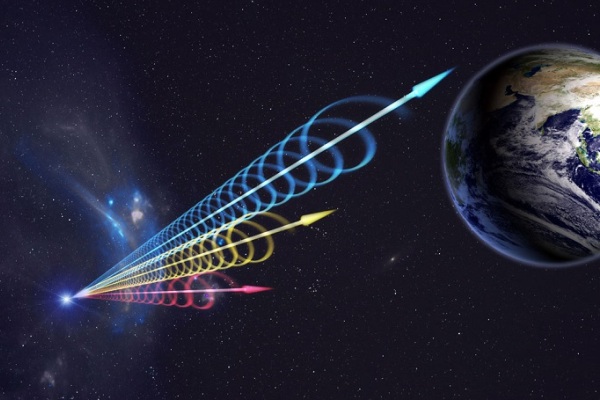

L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha dato notizia di uno studio, eseguito da Peter Williams e Edo Berger dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a proposito di un lampo che nel mese di febbraio 2016 era stato identificato a febbraio scorso come il bagliore successivo all’accensione di un Fast Radio Burst, ma che in realtà sembra essere lo sfarfallìo di un buco nero supermassiccio. Lo studio precedente, pubblicato su Nature, che questo aveva portato all’individuazione precisa della posizione del lampo radio, ha visto protagonisti un gruppo di astronomi; tra essi Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’INAF. Gli FRB, Fast Radio Burst, sono lampi di luce radio della durata di piccole frazioni di secondo. I primi esemplari di questa classe sono stati identificati nel 2007 e da allora la loro origine è rimasta un mistero. La maggior parte degli FRB è stata identificata grazie all’analisi accurata di dati d’archivio, e questo ha reso impossibile un monitoraggio della sorgente successivo all’accensione. Il lampo denominato FRB 150418 è il secondo ad essere stato identificato in tempo reale, e le osservazioni radio pubblicate a febbraio scorso mostravano un afterglow che si affievoliva in seguito al lampo. Il bagliore osservato è stato identificato come proveniente da una galassia a circa 6 miliardi di anni luce dalla Terra.Tra febbraio e marzo di quest’anno, Williams e Berger hanno studiato la galassia ospite utilizzando la rete di radiotelescopi Very Large Array (VLA). Se le osservazioni corrispondessero effettivamente a un afterglow, la sua luminosità si sarebbe dovuta spegnere completamente. Ciò che hanno trovato i due ricercatori, invece, è una sorgente radio persistente, la cui intensità varia in modo casuale, raggiungendo livelli che potrebbero corrispondere al segnale identificato come afterglow. La sorgente identificata da Williams e Berger è una galassia attiva, alimentata da un buco nero supermassiccio collocato al suo centro. Tale oggetto emette getti verso l’esterno, garantendo una luminosità radio variabile, ma continua. Le variazioni osservate da Terra potrebbero essere dovute a un processo chiamato “scintillazione”, ovvero una variabilità fittizia introdotta dalla presenza di gas interstellare che fa aumentare e diminuire l’intensità luminosa di una sorgente proprio come l’atmosfera terrestre fa apparire tremolante la luce delle stelle. Inoltre, trattandosi di un nucleo galattico attivo, potremmo osservare una sorgente intrinsecamente variabile.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha dato notizia di uno studio, eseguito da Peter Williams e Edo Berger dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a proposito di un lampo che nel mese di febbraio 2016 era stato identificato a febbraio scorso come il bagliore successivo all’accensione di un Fast Radio Burst, ma che in realtà sembra essere lo sfarfallìo di un buco nero supermassiccio. Lo studio precedente, pubblicato su Nature, che questo aveva portato all’individuazione precisa della posizione del lampo radio, ha visto protagonisti un gruppo di astronomi; tra essi Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’INAF. Gli FRB, Fast Radio Burst, sono lampi di luce radio della durata di piccole frazioni di secondo. I primi esemplari di questa classe sono stati identificati nel 2007 e da allora la loro origine è rimasta un mistero. La maggior parte degli FRB è stata identificata grazie all’analisi accurata di dati d’archivio, e questo ha reso impossibile un monitoraggio della sorgente successivo all’accensione. Il lampo denominato FRB 150418 è il secondo ad essere stato identificato in tempo reale, e le osservazioni radio pubblicate a febbraio scorso mostravano un afterglow che si affievoliva in seguito al lampo. Il bagliore osservato è stato identificato come proveniente da una galassia a circa 6 miliardi di anni luce dalla Terra.Tra febbraio e marzo di quest’anno, Williams e Berger hanno studiato la galassia ospite utilizzando la rete di radiotelescopi Very Large Array (VLA). Se le osservazioni corrispondessero effettivamente a un afterglow, la sua luminosità si sarebbe dovuta spegnere completamente. Ciò che hanno trovato i due ricercatori, invece, è una sorgente radio persistente, la cui intensità varia in modo casuale, raggiungendo livelli che potrebbero corrispondere al segnale identificato come afterglow. La sorgente identificata da Williams e Berger è una galassia attiva, alimentata da un buco nero supermassiccio collocato al suo centro. Tale oggetto emette getti verso l’esterno, garantendo una luminosità radio variabile, ma continua. Le variazioni osservate da Terra potrebbero essere dovute a un processo chiamato “scintillazione”, ovvero una variabilità fittizia introdotta dalla presenza di gas interstellare che fa aumentare e diminuire l’intensità luminosa di una sorgente proprio come l’atmosfera terrestre fa apparire tremolante la luce delle stelle. Inoltre, trattandosi di un nucleo galattico attivo, potremmo osservare una sorgente intrinsecamente variabile.

Se quindi da un lato l’associazione diretta con il lampo radio non sembra essere più certa, dall’altro i ricercatori sottolineano l’importanza di future campagne osservative. Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, co-autrice dello studio apparso su Nature un paio di mesi fa riguardante FRB 150418, ritiene che i risultati osservativi pubblicati da Williams e Berger sono senz’altro interessanti. Nel contempo, il suo team sta terminando l’analisi di una serie di ulteriori dati acquisiti negli ultimi mesi. Presto anche il Sardinia Radio Telescope sarà equipaggiato con strumenti adeguati alla scoperta di FRB in tempo reale per potere contribuire ulteriormente alla risoluzione di questo affascinante mistero.

Se quindi da un lato l’associazione diretta con il lampo radio non sembra essere più certa, dall’altro i ricercatori sottolineano l’importanza di future campagne osservative. Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, co-autrice dello studio apparso su Nature un paio di mesi fa riguardante FRB 150418, ritiene che i risultati osservativi pubblicati da Williams e Berger sono senz’altro interessanti. Nel contempo, il suo team sta terminando l’analisi di una serie di ulteriori dati acquisiti negli ultimi mesi. Presto anche il Sardinia Radio Telescope sarà equipaggiato con strumenti adeguati alla scoperta di FRB in tempo reale per potere contribuire ulteriormente alla risoluzione di questo affascinante mistero.

La NASA ha scelto un giorno particolare, con gli occhi di astronomi e astrofili concentrati sulla piccola ombra proiettata da Mercurio nel suo transito davanti al disco solare. Kepler, cacciatore di esopianeti, ha svolto il suo prezioso lavoro individuandone 1.284 nuovi, il 43 per cento dei quali sarebbero simili alla Terra. Quelli su cui potrebbero essersi sviluppate le condizioni di vita, con presenza di acqua allo stato liquido sono a tutt’oggi 21 sul totale di quelli rilevati intorno a 150mila stelle. Il gioco del raddoppio è stato possibile ricorrendo a un metodo statistico, che ha permesso agli studiosi di procedere rapidamente, analizzando nello stesso tempo le caratteristiche dei vari aspiranti pianeti sul ‘catalogo’ realizzato dal telescopio nel luglio 2015. Sono le differenze nella luminosità stellare la chiave di volta del metodo investigativo di Kepler, che capta la diminuzione di lucentezza quando un pianeta transita davanti alla sua stella di riferimento.

La NASA ha scelto un giorno particolare, con gli occhi di astronomi e astrofili concentrati sulla piccola ombra proiettata da Mercurio nel suo transito davanti al disco solare. Kepler, cacciatore di esopianeti, ha svolto il suo prezioso lavoro individuandone 1.284 nuovi, il 43 per cento dei quali sarebbero simili alla Terra. Quelli su cui potrebbero essersi sviluppate le condizioni di vita, con presenza di acqua allo stato liquido sono a tutt’oggi 21 sul totale di quelli rilevati intorno a 150mila stelle. Il gioco del raddoppio è stato possibile ricorrendo a un metodo statistico, che ha permesso agli studiosi di procedere rapidamente, analizzando nello stesso tempo le caratteristiche dei vari aspiranti pianeti sul ‘catalogo’ realizzato dal telescopio nel luglio 2015. Sono le differenze nella luminosità stellare la chiave di volta del metodo investigativo di Kepler, che capta la diminuzione di lucentezza quando un pianeta transita davanti alla sua stella di riferimento.

Il 9 maggio 2016 è il giorno in cui il pianeta Mercurio transita davanti al disco solare. Un fenomeno di allineamento tra Sole, Mercurio e Terra alquanto raro, che si verifica circa 13 volte ogni secolo: l’ultima volta che è stato possibile seguirlo dal nostro Paese è stato tredici anni fa. Il prossimo transito invece è previsto per novembre del 2019. In questa occasione Mercurio attraversa il disco solare quasi diametralmente e il passaggio dura complessivamente 7 ore e mezza: Il primo contatto è previsto per le per le 13 e 12 ora italiana, l’uscita completa alle 20:42, quando però il Sole in quasi tutta Italia, specie al centro-sud, sarà già tramontato. La piccola dimensione apparente di Mercurio, pari a un centocinquantesimo del disco solare, rende impossibile seguire l’evento ad occhio nudo. In ogni caso, viene raccomandato di non guardare il Sole direttamente o, peggio, con qualunque strumento senza gli appositi filtri solari certificati. Il rischio è quello di veder seriamente danneggiata la propria vista, anche in modo permanente.

Il 9 maggio 2016 è il giorno in cui il pianeta Mercurio transita davanti al disco solare. Un fenomeno di allineamento tra Sole, Mercurio e Terra alquanto raro, che si verifica circa 13 volte ogni secolo: l’ultima volta che è stato possibile seguirlo dal nostro Paese è stato tredici anni fa. Il prossimo transito invece è previsto per novembre del 2019. In questa occasione Mercurio attraversa il disco solare quasi diametralmente e il passaggio dura complessivamente 7 ore e mezza: Il primo contatto è previsto per le per le 13 e 12 ora italiana, l’uscita completa alle 20:42, quando però il Sole in quasi tutta Italia, specie al centro-sud, sarà già tramontato. La piccola dimensione apparente di Mercurio, pari a un centocinquantesimo del disco solare, rende impossibile seguire l’evento ad occhio nudo. In ogni caso, viene raccomandato di non guardare il Sole direttamente o, peggio, con qualunque strumento senza gli appositi filtri solari certificati. Il rischio è quello di veder seriamente danneggiata la propria vista, anche in modo permanente.

Era il 30 aprile 1996 quando, con un lancio dalla base NASA di Cape Canaveral, veniva messo in orbita SAX, Satellite per l’Astronomia a raggi X, poi ribattezzato BeppoSAX in onore dell’astronomo milanese Giuseppe “Beppo” Occhialini. A vent’anni dall’inizio della missione l’Agenzia Spaziale Italianaha voluto ricordare i successi del satellite con un evento dedicato cui hanno preso parte i principali responsabili della missione. “Ho vissuto la missione fin dall’inizio, un’organizzazione molto complessa che ci ha portati – il 28 febbraio del 1997 – a identificare la prima emissione ritardata di un gamma ray burst – ha ricordato Enrico Costa membro del CDA ASI – siamo così riusciti a risolvere un mistero che durava da 25 anni: l’individuazione dei lampi, la natura delle loro energia e quale potrebbe essere l’origine di questa esplosione”.

Era il 30 aprile 1996 quando, con un lancio dalla base NASA di Cape Canaveral, veniva messo in orbita SAX, Satellite per l’Astronomia a raggi X, poi ribattezzato BeppoSAX in onore dell’astronomo milanese Giuseppe “Beppo” Occhialini. A vent’anni dall’inizio della missione l’Agenzia Spaziale Italianaha voluto ricordare i successi del satellite con un evento dedicato cui hanno preso parte i principali responsabili della missione. “Ho vissuto la missione fin dall’inizio, un’organizzazione molto complessa che ci ha portati – il 28 febbraio del 1997 – a identificare la prima emissione ritardata di un gamma ray burst – ha ricordato Enrico Costa membro del CDA ASI – siamo così riusciti a risolvere un mistero che durava da 25 anni: l’individuazione dei lampi, la natura delle loro energia e quale potrebbe essere l’origine di questa esplosione”.

Il telescopio Fermi della NASA potrebbe riuscire a individuare la fonte dell’onda gravitazionale rilevata il 14 settembre 2015 dagli osservatori LIGO e VIRGO e annunciata lo scorso febbraio, 100 anni dopo il postulato di Albert Einstein nella teoria della relatività. Il gruppo di ricerca che insegue questo obiettivo punta decisamente sul telescopio spaziale Fermi, che appena 4 decimi di secondo dopo il transito dell’onda gravitazionale di LIGO ha identificato un lampo di raggi gamma proveniente dalla stessa regione del cielo. Difficile che ciò possa considerarsi una coincidenza

Il telescopio Fermi della NASA potrebbe riuscire a individuare la fonte dell’onda gravitazionale rilevata il 14 settembre 2015 dagli osservatori LIGO e VIRGO e annunciata lo scorso febbraio, 100 anni dopo il postulato di Albert Einstein nella teoria della relatività. Il gruppo di ricerca che insegue questo obiettivo punta decisamente sul telescopio spaziale Fermi, che appena 4 decimi di secondo dopo il transito dell’onda gravitazionale di LIGO ha identificato un lampo di raggi gamma proveniente dalla stessa regione del cielo. Difficile che ciò possa considerarsi una coincidenza

La sonda New Horizons della NASA, che il 14 luglio 2015 ha raggiunto Plutone dopo un viaggio di oltre 9 anni e quasi 5 miliardi di chilometri, ha effettuato interessanti misure del flusso di particelle solari durante la fase di avvicinamento al cosiddetto pianeta nano, condensate in uni studio oggetto di pubblicazione sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal. Scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e classificato come nono pianeta del Sistema Solare fino al 24 agosto 2006, Plutone ha rivelato le sue sembianze e caratteristiche grazie ai dati e alle immagini inviati da New Horizons, che ha fornito gli elementi per analizzarne le caratteristiche geologiche, la composizione e l’atmosfera. Inoltre, la sonda ha raccolto informazioni di grande rilievo sul vento solare, l’emissione costante di particelle che dal Sole fluiscono nello spazio.

La sonda New Horizons della NASA, che il 14 luglio 2015 ha raggiunto Plutone dopo un viaggio di oltre 9 anni e quasi 5 miliardi di chilometri, ha effettuato interessanti misure del flusso di particelle solari durante la fase di avvicinamento al cosiddetto pianeta nano, condensate in uni studio oggetto di pubblicazione sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal. Scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh e classificato come nono pianeta del Sistema Solare fino al 24 agosto 2006, Plutone ha rivelato le sue sembianze e caratteristiche grazie ai dati e alle immagini inviati da New Horizons, che ha fornito gli elementi per analizzarne le caratteristiche geologiche, la composizione e l’atmosfera. Inoltre, la sonda ha raccolto informazioni di grande rilievo sul vento solare, l’emissione costante di particelle che dal Sole fluiscono nello spazio.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha dato notizia di uno studio, eseguito da Peter Williams e Edo Berger dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a proposito di un lampo che nel mese di febbraio 2016 era stato identificato a febbraio scorso come il bagliore successivo all’accensione di un Fast Radio Burst, ma che in realtà sembra essere lo sfarfallìo di un buco nero supermassiccio. Lo studio precedente, pubblicato su Nature, che questo aveva portato all’individuazione precisa della posizione del lampo radio, ha visto protagonisti un gruppo di astronomi; tra essi Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’INAF. Gli FRB, Fast Radio Burst, sono lampi di luce radio della durata di piccole frazioni di secondo. I primi esemplari di questa classe sono stati identificati nel 2007 e da allora la loro origine è rimasta un mistero. La maggior parte degli FRB è stata identificata grazie all’analisi accurata di dati d’archivio, e questo ha reso impossibile un monitoraggio della sorgente successivo all’accensione. Il lampo denominato FRB 150418 è il secondo ad essere stato identificato in tempo reale, e le osservazioni radio pubblicate a febbraio scorso mostravano un afterglow che si affievoliva in seguito al lampo. Il bagliore osservato è stato identificato come proveniente da una galassia a circa 6 miliardi di anni luce dalla Terra.Tra febbraio e marzo di quest’anno, Williams e Berger hanno studiato la galassia ospite utilizzando la rete di radiotelescopi Very Large Array (VLA). Se le osservazioni corrispondessero effettivamente a un afterglow, la sua luminosità si sarebbe dovuta spegnere completamente. Ciò che hanno trovato i due ricercatori, invece, è una sorgente radio persistente, la cui intensità varia in modo casuale, raggiungendo livelli che potrebbero corrispondere al segnale identificato come afterglow. La sorgente identificata da Williams e Berger è una galassia attiva, alimentata da un buco nero supermassiccio collocato al suo centro. Tale oggetto emette getti verso l’esterno, garantendo una luminosità radio variabile, ma continua. Le variazioni osservate da Terra potrebbero essere dovute a un processo chiamato “

L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha dato notizia di uno studio, eseguito da Peter Williams e Edo Berger dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a proposito di un lampo che nel mese di febbraio 2016 era stato identificato a febbraio scorso come il bagliore successivo all’accensione di un Fast Radio Burst, ma che in realtà sembra essere lo sfarfallìo di un buco nero supermassiccio. Lo studio precedente, pubblicato su Nature, che questo aveva portato all’individuazione precisa della posizione del lampo radio, ha visto protagonisti un gruppo di astronomi; tra essi Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari dell’INAF. Gli FRB, Fast Radio Burst, sono lampi di luce radio della durata di piccole frazioni di secondo. I primi esemplari di questa classe sono stati identificati nel 2007 e da allora la loro origine è rimasta un mistero. La maggior parte degli FRB è stata identificata grazie all’analisi accurata di dati d’archivio, e questo ha reso impossibile un monitoraggio della sorgente successivo all’accensione. Il lampo denominato FRB 150418 è il secondo ad essere stato identificato in tempo reale, e le osservazioni radio pubblicate a febbraio scorso mostravano un afterglow che si affievoliva in seguito al lampo. Il bagliore osservato è stato identificato come proveniente da una galassia a circa 6 miliardi di anni luce dalla Terra.Tra febbraio e marzo di quest’anno, Williams e Berger hanno studiato la galassia ospite utilizzando la rete di radiotelescopi Very Large Array (VLA). Se le osservazioni corrispondessero effettivamente a un afterglow, la sua luminosità si sarebbe dovuta spegnere completamente. Ciò che hanno trovato i due ricercatori, invece, è una sorgente radio persistente, la cui intensità varia in modo casuale, raggiungendo livelli che potrebbero corrispondere al segnale identificato come afterglow. La sorgente identificata da Williams e Berger è una galassia attiva, alimentata da un buco nero supermassiccio collocato al suo centro. Tale oggetto emette getti verso l’esterno, garantendo una luminosità radio variabile, ma continua. Le variazioni osservate da Terra potrebbero essere dovute a un processo chiamato “ Se quindi da un lato l’associazione diretta con il lampo radio non sembra essere più certa, dall’altro i ricercatori sottolineano l’importanza di future campagne osservative. Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, co-autrice dello studio apparso su Nature un paio di mesi fa riguardante FRB 150418, ritiene che i risultati osservativi pubblicati da Williams e Berger sono senz’altro interessanti. Nel contempo, il suo team sta terminando l’analisi di una serie di ulteriori dati acquisiti negli ultimi mesi. Presto anche il Sardinia Radio Telescope sarà equipaggiato con strumenti adeguati alla scoperta di FRB in tempo reale per potere contribuire ulteriormente alla risoluzione di questo affascinante mistero.

Se quindi da un lato l’associazione diretta con il lampo radio non sembra essere più certa, dall’altro i ricercatori sottolineano l’importanza di future campagne osservative. Marta Burgay dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari, co-autrice dello studio apparso su Nature un paio di mesi fa riguardante FRB 150418, ritiene che i risultati osservativi pubblicati da Williams e Berger sono senz’altro interessanti. Nel contempo, il suo team sta terminando l’analisi di una serie di ulteriori dati acquisiti negli ultimi mesi. Presto anche il Sardinia Radio Telescope sarà equipaggiato con strumenti adeguati alla scoperta di FRB in tempo reale per potere contribuire ulteriormente alla risoluzione di questo affascinante mistero.