da Sorrentino | Mar 30, 2016 | Astronomia, Primo Piano, Programmi, Ricerca

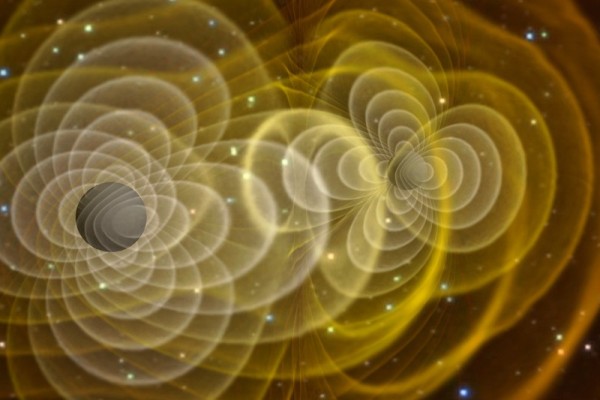

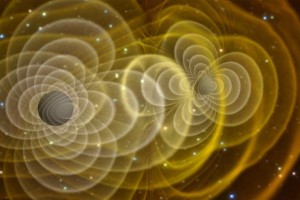

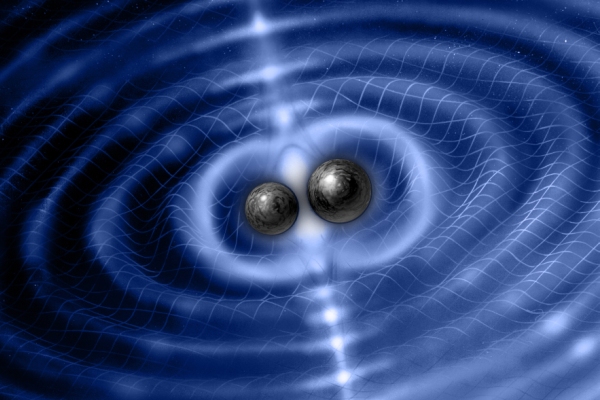

La prima conferma diretta della rilevazione delle onde gravitazionali, avvenuta il 14 settembre 2015 e annunciata nel febbraio 2016 dai gruppi di ricerca astrofisica LIGO E VIRGO, ne ha comprovato l’ esistenza prevista un secolo fa da Albert Einstein. Ora tocca al telescopio spaziale per alte energie INTEGRAL analizzare l’intensità dell’energia elettromagnetica emessa dalle sorgenti di onde gravitazionali che saranno rilevate in futuro

La prima conferma diretta della rilevazione delle onde gravitazionali, avvenuta il 14 settembre 2015 e annunciata nel febbraio 2016 dai gruppi di ricerca astrofisica LIGO E VIRGO, ne ha comprovato l’ esistenza prevista un secolo fa da Albert Einstein. Ora tocca al telescopio spaziale per alte energie INTEGRAL analizzare l’intensità dell’energia elettromagnetica emessa dalle sorgenti di onde gravitazionali che saranno rilevate in futuro

Uno dei limiti osservativi attuali – riporta una nota dell’Agenzia Spaziale Italiana – è che gli interferometri operativi non consentono di individuare la posizione esatta nel cielo da cui provengono le onde gravitazionali, ma indicano un’ampia striscia dove è più alta la probabilità della loro direzione d’arrivo. Così, due giorni dopo, il 16 settembre 2015, sono stati allertati telescopi e strumenti astronomici da Terra e dallo spazio, per cercare possibili tracce di segnali elettromagnetici associati alla sorgente dell’onda gravitazionale. La natura della sorgente non è ancora chiara e le informazioni raccolte con osservazioni in tutta la banda elettromagnetica possono essere utili per raccogliere indizi su di essa. Le onde gravitazionali sono infatti prodotte da masse accelerate, e in modo significativo dalla coalescenza di oggetti celesti molto densi come stelle di neutroni e buchi neri. Anche se le attuali teorie indicano come l’emissione di onde elettromagnetiche durante un evento di fusione di buchi neri sia estremamente debole, è possibile che un evento di fusione in cui almeno uno dei protagonisti sia una stella di neutroni possa lasciare una firma caratteristica osservabile anche nelle onde elettromagnetiche. Tra gli osservatori che hanno partecipato alla campagna di indagine per la sorgente dell’onda gravitazionale del 14 settembre 2015 c’è stato il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea INTEGRAL, realizzato con il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana e il contributo scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. La ricerca specifica sui dati INTEGRAL, pubblicata sulla rivista the Astrophysical Journal Letters, mette in evidenza come non sia stata trovata alcuna indicazione di emissione di alta energia associata al rilevamento LIGO. Gli scienziati hanno analizzato i dati dello schermo ad anti-coincidenza installato sullo strumento SPI di INTEGRAL, la cui funzione è, da un lato, quello di proteggere lo strumento dalle radiazioni e particelle provenienti da altre direzioni rispetto al campo visivo in cui sta puntando e, dall’altro, rilevare fonti transienti di raggi gamma. Per queste sue caratteristiche, è quasi ininterrottamente in funzione ed è sensibile agli imprevedibili segnali che possono arrivare da qualunque parte del cielo.

“Intorno alla metà di marzo – sottolinea Pietro Ubertini dell’INAF responsabile del telescopio IBIS a bordo del telescopio dell’ESA – è stato approvato un nuovo protocollo della modalità operativa di INTEGRAL, che ora sarà puntato non appena possibile verso la direzione di arrivo del prossimo evento segnalato da LIGO. Quando poi sarà operativo anche l’interferometro VIRGO, INTEGRAL grazie al suo grande campo di vista coprirà tutta zona di alta probabilità di provenienza dei segnali gravitazionali rivelati: la speranza è di identificare l’oggetto cosmico responsabile dell’emissione gravitazionale».

“Intorno alla metà di marzo – sottolinea Pietro Ubertini dell’INAF responsabile del telescopio IBIS a bordo del telescopio dell’ESA – è stato approvato un nuovo protocollo della modalità operativa di INTEGRAL, che ora sarà puntato non appena possibile verso la direzione di arrivo del prossimo evento segnalato da LIGO. Quando poi sarà operativo anche l’interferometro VIRGO, INTEGRAL grazie al suo grande campo di vista coprirà tutta zona di alta probabilità di provenienza dei segnali gravitazionali rivelati: la speranza è di identificare l’oggetto cosmico responsabile dell’emissione gravitazionale».

L’analisi dei dati di LIGO ha indicato che le onde gravitazionali sono state prodotte da una coppia di buchi neri in fusione, ognuno con circa 30 masse solari, a circa 1,3 miliardi di anni luce di distanza. Per un evento del genere, gli scienziati non si aspettavano alcuna emissione significativa di radiazione elettromagnetica alle varie lunghezze d’onda: la mancata rilevazione di segnali di alta energia dagli strumenti di INTEGRAL conferma questo scenario.

da Sorrentino | Mar 25, 2016 | Astronomia, Primo Piano

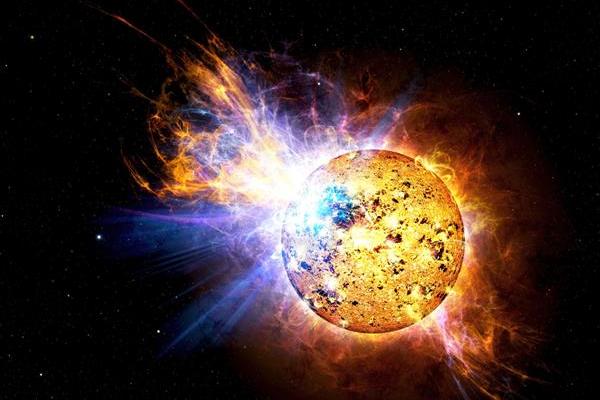

Di tanto in tanto grandi tempeste solari colpiscono la Terra, provocando aurore polari e, in rari casi, anche interruzioni di corrente. Tuttavia, questi eventi sono niente in confronto alle distruzioni apocalittiche che potremmo sperimentare se la Terra fosse colpita da un “superflare”. Un lavoro pubblicato su Nature Communications, condotto da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Christoffer Karoff dell’Università di Aarhus, in Danimarca, e del quale fanno parte Antonio Frasca e Alfio Bonanno dell’INAF di Catania, suggerisce come questo sia uno scenario che potremmo essere costretti a considerare come reale possibilità.

Di tanto in tanto grandi tempeste solari colpiscono la Terra, provocando aurore polari e, in rari casi, anche interruzioni di corrente. Tuttavia, questi eventi sono niente in confronto alle distruzioni apocalittiche che potremmo sperimentare se la Terra fosse colpita da un “superflare”. Un lavoro pubblicato su Nature Communications, condotto da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Christoffer Karoff dell’Università di Aarhus, in Danimarca, e del quale fanno parte Antonio Frasca e Alfio Bonanno dell’INAF di Catania, suggerisce come questo sia uno scenario che potremmo essere costretti a considerare come reale possibilità.

Le enormi quantità di plasma caldo riversate dal Sole nello spazio, frutto delle frequenti eruzioni che colpiscono la Terra, sono all’origine di quello spettacolo della Natura noto come “aurore polari”. Un fenomeno poetico che ci ricorda, però, quanto la nostra stella sia un vicino di casa imprevedibile: le eruzioni solari possono avere, in casi estremi, anche gravi conseguenze per il nostro pianeta. Nulla, tuttavia, in confronto alle eruzioni che si osservano in altre stelle, i cosiddetti ‘superflares’.

I superflares o, letteralmente, super-brillamenti, rappresentano un mistero da quando, quattro anni fa, sono stati scoperti in gran numero, dal telescopio spaziale Kepler, anche su stelle apparentemente simili al Sole. Gli astronomi si chiedono se i superflares siano prodotti dallo stesso meccanismo che genera le “normali” eruzioni solari. Se è così, vuol dire che anche il Sole è potenzialmente in grado di produrre un super-brillamento. Oppure le stelle che producono superflare sono, a loro modo, speciali?

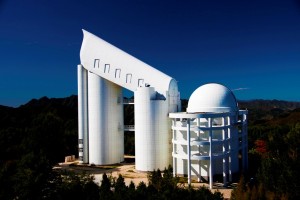

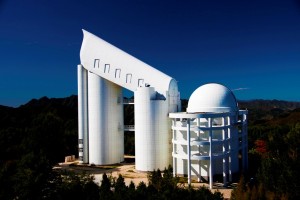

Per chiarire l’enigma, un gruppo di ricerca internazionale guidato da Christoffer Karoff dell’Università di Aarhus, in Danimarca, e del quale fanno parte Antonio Frasca e Alfio Bonanno dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania, ha analizzato le osservazioni delle righe del calcio ionizzato, un efficace indicatore dell’intensità di campo magnetico, relative a un campione di quasi 100 mila stelle nella regione di cielo inquadrata dal telescopio spaziale Kepler. Osservazioni effettuate con il nuovo telescopio Guo Shou Jing  (detto anche LAMOST, Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope), ottimizzato per ottenere spettri fino a un massimo di 4.000 stelle simultaneamente (grazie alle 4.000 fibre ottiche collegate al piano focal), così da permettere lo studio – capacità davvero unica – di 100 mila stelle in poche settimane. Le risposte, non del tutto rassicuranti, alle quali sono giunti sono riportate in un articolo pubblicato oggi su Nature Communications.

(detto anche LAMOST, Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope), ottimizzato per ottenere spettri fino a un massimo di 4.000 stelle simultaneamente (grazie alle 4.000 fibre ottiche collegate al piano focal), così da permettere lo studio – capacità davvero unica – di 100 mila stelle in poche settimane. Le risposte, non del tutto rassicuranti, alle quali sono giunti sono riportate in un articolo pubblicato oggi su Nature Communications.

«I campi magnetici sulla superficie delle stelle con superflares», spiega Antonio Frasca, «sono generalmente più intensi di quelli che misuriamo sul Sole. Se i superflares si formano in modo analogo alle eruzioni solari, questo è esattamente ciò che ci si aspetta: l’energia emessa nel brillamento è funzione dell’intensità del campo e delle dimensioni delle strutture magnetiche coinvolte. Un risultato che da un lato ci tranquillizza, perché il campo magnetico solare sembra troppo debole rispetto ai valori medi delle stelle con superflares. Ma questo è vero solo “in media”: infatti circa il 10 percento delle stelle con superflares – con energie fino a 50 volte superiori all’Evento di Carrington – da noi studiate presenta un campo magnetico paragonabile a quello solare o anche più basso. Quindi, statisticamente parlando, anche il Sole potrebbe produrre un evento di questa energia. E le conseguenze sulla Terra sarebbero molto gravi, non solo per tutte le apparecchiature elettroniche, ma anche per la nostra atmosfera».

L’Evento di Carrington al quale si riferisce Frasca è un’intensa tempesta solare, la più grande mai osservata, che investì la Terra nel 1859, generando aurore “polari” visibili a latitudini molto basse e inusuali (fino a Roma, a Cuba e persino alle isole Hawaii) e mandando in tilt il sistema telegrafico in tutto il mondo. Le registrazioni delle carote di ghiaccio provenienti dalla Groenlandia indicano che, in quell’occasione, lo strato protettivo di ozono dell’atmosfera terrestre fu danneggiato dalle particelle energetiche. La nostra galassia, tuttavia, contiene miliardi di altre stelle, e alcune di queste sperimentano regolarmente eruzioni che possono essere fino a diecimila volte più intense dell’evento di Carrington.

Gli “archivi geologici” mostrano come lo stesso Sole potrebbe aver generato un piccolo superflare nel 775 d.C., con un rilascio di energia circa dieci volte più grande dell’Evento di Carrington. Gli anelli di accrescimento degli alberi indicano, infatti, che grandi quantità di carbonio-14 (un isotopo radioattivo del carbonio) si sono formate nell’atmosfera terrestre in quel periodo. Il carbonio-14 si forma quando le particelle dei raggi cosmici dalla nostra galassia, la Via Lattea, o i protoni energetici provenienti soprattutto dal Sole, colpiscono l’atmosfera terrestre. I protoni energetici sono emessi in grande quantità durante le eruzioni solari.

I risultati ottenuti dal telescopio LAMOST rafforzano l’idea che l’evento del 775 d.C. sia stato effettivamente un “piccolo” superflare, ossia un’eruzione solare 10-100 volte più intensa della più grande eruzione solare osservata durante l’era spaziale. I dati raccolti dal telescopio LAMOST possono inoltre essere utilizzati per valutare la frequenza con la quale si verificano superflare su una stella con un campo magnetico simile al Sole.

«La stima fornita dal nostro studio», dice Alfio Bonanno, «indica che, su una stella come il Sole, la frequenza per eventi di questa intensità è dell’ordine di un superflare ogni mille anni. La probabilità di avere eventi d’energia maggiore è senz’altro più bassa, e fortunatamente non abbiamo indicazioni d’eventi con energia di 1035 erg (circa 500 volte l’Evento di Carrington) su stelle con campi magnetici paragonabili a quello solare. Un fenomeno simile sarebbe davvero devastante per il nostro pianeta, ma dovrebbe generarsi in una macchia solare con dimensioni dell’ordine del 30 percento del raggio della nostra stella. Una struttura simile non è mai stata osservata sulla fotosfera solare, da quando essa viene seguita con regolarità (quasi 300 anni). Anzi, i gruppi di macchie più grandi osservati hanno dimensioni di pochi centesimi di raggio solare. Forse questo ci rassicura un poco, anche se il Doomsday Argument», conclude Bonanno riferendosi all’ipotesi secondo la quale ci troveremmo oggi più prossimi alla fine della nostra civiltà che ai suoi albori, «è sempre in agguato».

da Sorrentino | Mar 4, 2016 | Astronomia, Attualità, Missioni, Primo Piano

Asteroidi e meteoriti che orbitano vicino alla Terra costituiscono da sempre un potenziale pericolo per il nostro pianeta. Sono tali, e dunque classificati con l’acronimo NEO (near-Earth-objects), se il punto della loro orbita più vicina al Sole è minore di 1,3 volte la distanza media Terra-Sole. Uno di questi, l’asteroide 2013 TX68, è dato in arrivo il 5 marzo 2016. Nonostante l’incertezza e il dato estremamente variabile della traiettoria, il suo passaggio ravvicinato alla Terra sarà avvenuto senza conseguenze. Resta, comunque, monitorato con attenzione dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, in vista del passaggio successivo, previsto il 28 settembre 2017, quando la probabilità di impatto con il nostro pianeta sarà comunque una su 250 milioni. Scoperto nel 2013, l’asteroide TX68 ha un diametro stimato di circa 30 metri. Dunque più grande di quello che nello stesso anno sfrecciò inaspettato nel cielo di Chelyabinsk, in Russia, valutato in circa 20 metri. L’Agenzia Spaziale Europea, che ha indetto per il 30 giugno 2016 la seconda edizione dello Asteroid Day, una giornata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica verso una maggiore conoscenza di questi oggetti cosmici, ha messo in programma una missione che prevede l’approdo su un asteroide. L’obiettivo è il sistema binario Didymos, sistema asteroidale formato da un oggetto primario, di circa 750 metri di diametro, con un periodo di rotazione di 2,3 ore, e da un corpo secondario che ruota attorno al primario a una distanza di circa 1,2 km in 12 ore. La sonda, denominata Asteroid Impact Mission, rilascerebbe un microlander facendolo atterrare sul più piccolo degli asteroidi. Per avere un’idea delle dimensioni, sarà come appoggiare un piccolo trolley lasciata sulla piramide di Cheope a Giza. La missione, se approvata entro il 2016, dovrebbe essere lanciata nel 2020 per giungere a destinazione nel 2022, e prenderà il nome di AIDA racchiudendo anche un test della NASA che consiste in un proiettile di circa 300 kg di massa, fatto impattare a oltre 22mila km/h contro l’asteroide per verificare la possibilità di modificarne sia la velocità che la traiettoria. Una missione ambiziosa, che discende dalle tecnologie impiegate per il viaggio di Rosetta e l’approdo di Philae sulla cometa 67P.

Asteroidi e meteoriti che orbitano vicino alla Terra costituiscono da sempre un potenziale pericolo per il nostro pianeta. Sono tali, e dunque classificati con l’acronimo NEO (near-Earth-objects), se il punto della loro orbita più vicina al Sole è minore di 1,3 volte la distanza media Terra-Sole. Uno di questi, l’asteroide 2013 TX68, è dato in arrivo il 5 marzo 2016. Nonostante l’incertezza e il dato estremamente variabile della traiettoria, il suo passaggio ravvicinato alla Terra sarà avvenuto senza conseguenze. Resta, comunque, monitorato con attenzione dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, in vista del passaggio successivo, previsto il 28 settembre 2017, quando la probabilità di impatto con il nostro pianeta sarà comunque una su 250 milioni. Scoperto nel 2013, l’asteroide TX68 ha un diametro stimato di circa 30 metri. Dunque più grande di quello che nello stesso anno sfrecciò inaspettato nel cielo di Chelyabinsk, in Russia, valutato in circa 20 metri. L’Agenzia Spaziale Europea, che ha indetto per il 30 giugno 2016 la seconda edizione dello Asteroid Day, una giornata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica verso una maggiore conoscenza di questi oggetti cosmici, ha messo in programma una missione che prevede l’approdo su un asteroide. L’obiettivo è il sistema binario Didymos, sistema asteroidale formato da un oggetto primario, di circa 750 metri di diametro, con un periodo di rotazione di 2,3 ore, e da un corpo secondario che ruota attorno al primario a una distanza di circa 1,2 km in 12 ore. La sonda, denominata Asteroid Impact Mission, rilascerebbe un microlander facendolo atterrare sul più piccolo degli asteroidi. Per avere un’idea delle dimensioni, sarà come appoggiare un piccolo trolley lasciata sulla piramide di Cheope a Giza. La missione, se approvata entro il 2016, dovrebbe essere lanciata nel 2020 per giungere a destinazione nel 2022, e prenderà il nome di AIDA racchiudendo anche un test della NASA che consiste in un proiettile di circa 300 kg di massa, fatto impattare a oltre 22mila km/h contro l’asteroide per verificare la possibilità di modificarne sia la velocità che la traiettoria. Una missione ambiziosa, che discende dalle tecnologie impiegate per il viaggio di Rosetta e l’approdo di Philae sulla cometa 67P.  Sugli asteroidi si stanno concentrando molte proposte esplorative, compresa l’idea di catturarne uno per trasferirlo nelle vicinanze della Terra e sfruttarne i materiali, che si affiancano all’attività di monitoraggio delle loro orbite. Ma anche studi di natura astrofisica, il più recente dei quali (pubblicato su Nature) rivela che la maggior parte degli asteroidi non si distrugge nell’impatto con il Sole ma in una zone molto più remota. A questa conclusione sono giunti gli autori della ricerca effettuata sulla base di dati e immagini acquisiti dal Catalina Sky Survey, attivo a Tucson in Arizona, che ha consentito di elaborare un modello in grado di stimarne quantità e dimensioni. Il censimento cosmico ha evidenziato che, se la fine di un asteroide avvenisse solo impattando con il disco solare, il loro numero dovrebbe essere dieci volte superiore a quello che conosciamo. La risposta più plausibile è che il processo di disgregazione avviene già nella fase di avvicinamento al Sole. Quando basta per ripulire in buona parte le zone dei pianeti interni, compresa la Terra, eliminando, anche se non tutti, gli asteroidi a rischio di impatto.

Sugli asteroidi si stanno concentrando molte proposte esplorative, compresa l’idea di catturarne uno per trasferirlo nelle vicinanze della Terra e sfruttarne i materiali, che si affiancano all’attività di monitoraggio delle loro orbite. Ma anche studi di natura astrofisica, il più recente dei quali (pubblicato su Nature) rivela che la maggior parte degli asteroidi non si distrugge nell’impatto con il Sole ma in una zone molto più remota. A questa conclusione sono giunti gli autori della ricerca effettuata sulla base di dati e immagini acquisiti dal Catalina Sky Survey, attivo a Tucson in Arizona, che ha consentito di elaborare un modello in grado di stimarne quantità e dimensioni. Il censimento cosmico ha evidenziato che, se la fine di un asteroide avvenisse solo impattando con il disco solare, il loro numero dovrebbe essere dieci volte superiore a quello che conosciamo. La risposta più plausibile è che il processo di disgregazione avviene già nella fase di avvicinamento al Sole. Quando basta per ripulire in buona parte le zone dei pianeti interni, compresa la Terra, eliminando, anche se non tutti, gli asteroidi a rischio di impatto.

da Sorrentino | Feb 24, 2016 | Astronomia, Primo Piano

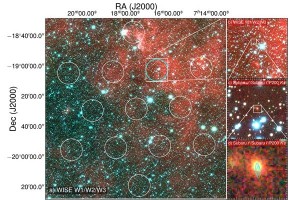

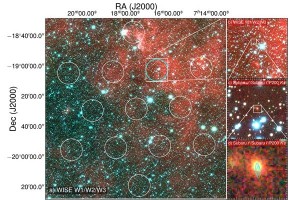

Un gruppo internazionale di astronomi, tra cui Marta Burgay, Delphine Perrodin e Andrea Possenti dell’INAF, ha individuato per la prima volta il luogo d’origine di un lampo radio (Fast Radio Burst, FRB), una categoria di enigmatici segnali radio, della durata di appena qualche millisecondo, che appaiono senza preavviso nel cielo. Il risultato è stato ottenuto grazie alle osservazioni condotte con telescopi ottici e radiotelescopi e ha permesso di confermare l’attuale modello cosmologico che descrive la distribuzione della materia nell’universo. Tutto inizia il 18 aprile 2015, quando il tipico segnale di un FRB viene rilevato a Parkes (in Australia), dal radiotelescopio da 64 m del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). «Nel giro di poche ore è stato diramato un allerta internazionale – spiega Evan Keane, Project Scientist presso la Square Kilometre Array Organisation, primo autore dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature – e vari telescopi in tutto il mondo sono stati coinvolti nella ricerca del “seguito” di quel segnale».

Un gruppo internazionale di astronomi, tra cui Marta Burgay, Delphine Perrodin e Andrea Possenti dell’INAF, ha individuato per la prima volta il luogo d’origine di un lampo radio (Fast Radio Burst, FRB), una categoria di enigmatici segnali radio, della durata di appena qualche millisecondo, che appaiono senza preavviso nel cielo. Il risultato è stato ottenuto grazie alle osservazioni condotte con telescopi ottici e radiotelescopi e ha permesso di confermare l’attuale modello cosmologico che descrive la distribuzione della materia nell’universo. Tutto inizia il 18 aprile 2015, quando il tipico segnale di un FRB viene rilevato a Parkes (in Australia), dal radiotelescopio da 64 m del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). «Nel giro di poche ore è stato diramato un allerta internazionale – spiega Evan Keane, Project Scientist presso la Square Kilometre Array Organisation, primo autore dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature – e vari telescopi in tutto il mondo sono stati coinvolti nella ricerca del “seguito” di quel segnale».

Fra gli strumenti coinvolti c’è stato anche il Sardinia Radio Telescope (SRT) dell’INAF. «Nell’aprile 2015, SRT non era ancora operativo al 100% come è oggi. Grazie al grande lavoro dell’equipe INAF di validazione scientifica del radiotelescopio, SRT ha però potuto prendere parte con prontezza alla campagna internazionale», spiega Burgay. «Le osservazioni di SRT, combinate con quelle degli altri radiotelescopi a disco singolo, hanno permesso di escludere che questo FRB sia associato a un fenomeno cosmico ripetitivo».

La velocità della risposta di scienziati e telescopi nell’individuare il lampo radio ha permesso di puntare rapidamente anche le sei parabole da 22 metri che compongono l’Australian Telescope Compact Array (ATCA) e rilevare così un segnale radio che, pur affievolendosi progressivamente, è stato registrato per circa 6 giorni. Grazie a queste informazioni i ricercatori sono riusciti a individuare la posizione del FRB con una precisione circa 1000 volte migliore rispetto agli eventi precedenti.

Per raccogliere indizi ulteriori era necessario esaminare quale tipo di corpi celesti fossero presenti in quella posizione del cielo. Il telescopio Subaru dell’Osservatorio Nazionale del Giappone (NAOJ), sulle isole Hawaii, è stato dunque puntato nella direzione sospetta dove ha identificato una remota galassia ellittica, distante circa 6 miliardi di anni luce da noi. «A 8 anni dalla identificazione del primo lampo radio – dice Andrea Possenti, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari – è stato finalmente possibile stabilire il luogo di nascita di uno di questi eventi. Grazie a ciò, l’identikit dei possibili “genitori” può essere circoscritto a eventi catastrofici, altamente energetici e non ripetitivi».

I lampi radio sono registrati prima alle frequenze di osservazione più elevate e solo in seguito a quelle inferiori: tale fenomeno, noto come dispersione, è legato alla quantità di materia ordinaria che il segnale ha attraversato prima di giungere fino a noi. Per il lampo radio del 18 aprile 2015 i ricercatori hanno avuto simultaneamente a disposizione una misura della massa totale attraversata e della distanza percorsa dal lampo. Informazioni che, combinate, hanno permesso di “pesare” la materia ordinaria presente nell’Universo.

I lampi radio sono registrati prima alle frequenze di osservazione più elevate e solo in seguito a quelle inferiori: tale fenomeno, noto come dispersione, è legato alla quantità di materia ordinaria che il segnale ha attraversato prima di giungere fino a noi. Per il lampo radio del 18 aprile 2015 i ricercatori hanno avuto simultaneamente a disposizione una misura della massa totale attraversata e della distanza percorsa dal lampo. Informazioni che, combinate, hanno permesso di “pesare” la materia ordinaria presente nell’Universo.

Oggi i modelli teorici predicono che l’universo sia composto per il 70% di energia oscura, per il 25% di materia oscura e per il 5% di materia ordinaria, quella di cui facciamo esperienza quotidiana. Tuttavia gli astronomi, pur facendo la lista di tutta la materia ordinaria che osserviamo nelle stelle, nelle galassie e nelle vaste regioni permeate di idrogeno diffuso, erano riusciti finora a identificare solo circa la metà della materia ordinaria attesa: il resto non poteva essere visto direttamente, ed è stato dunque denominato come “materia mancante”.

«La buona notizia è che le nostre osservazioni sono in accordo col modello teorico: abbiamo trovato la materia mancante» spiega Keane. «È la prima volta che un lampo radio viene utilizzato per condurre una misura cosmologica». «La conferma – aggiunge Possenti – che almeno una frazione di FRB proviene da distanze lontanissime certifica l’apertura di una nuova era nella cosmologia osservativa, in cui gli FRB potranno giocare un ruolo complementare a quello di altri indicatori cosmologici, come le supernovae».

Nel futuro, lo Square Kilometre Array (SKA), il grande radiotelescopio che verrà costruito in Sud Africa e in Australia, con la sua elevatissima sensibilità, risoluzione e ampio campo visivo, sarà in grado di rilevare centinaia di FRB e di individuare le galassie ospiti. Con un campione molto più ampio di questi eventi, gli astronomi potranno condurre misure assai più precise di quelle attuali dei parametri cosmologici e della distribuzione della materia nell’Universo, e ottenere così una accurata comprensione anche delle proprietà dell’energia oscura.

La ricerca viene pubblicata nell’articolo “The host galaxy of a fast radio burst” del 25 febbraio 2016 su Nature

da Sorrentino | Feb 12, 2016 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

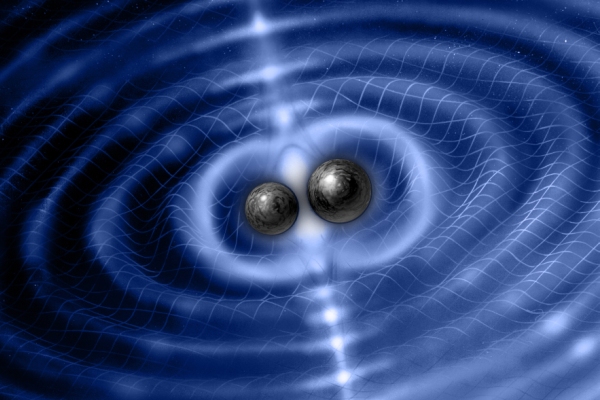

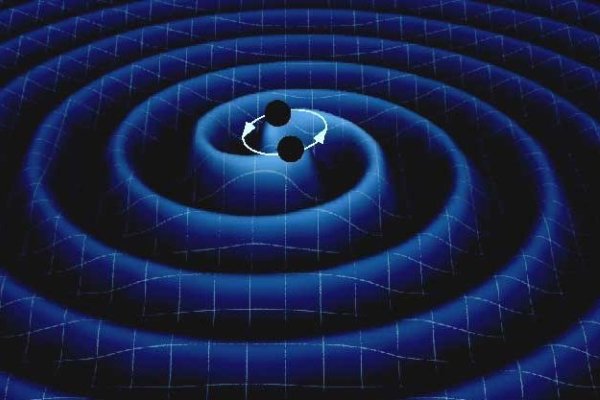

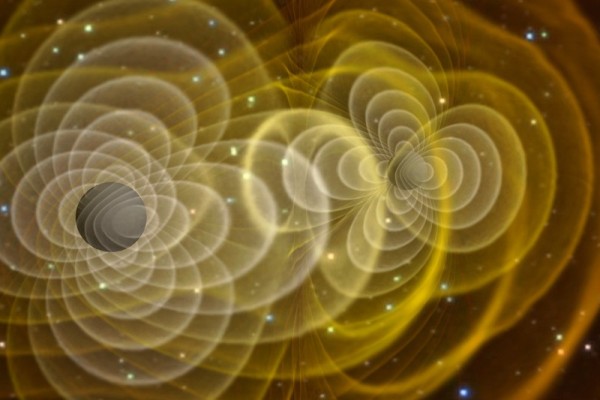

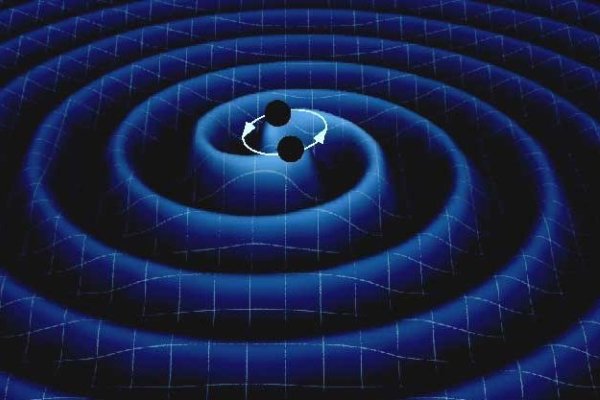

Le onde gravitazionali, le minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, sono state rilevate grazie a Ligo, il sistema interferometrico formato da due rivelatori gemelli, posti ad angolo retto e con bracci lineari chilometrici, situati a Livingston in Louisiana, e Hanford nello stato di Washington. Una svolta storica nel campo della cosmologia, che chiude il cerchio intorno al padre della fisica moderna. Stavolta non c’è un solo scienziato autore della scoperta, ma ben tre che hanno firmato lo studio pubblicato su “Phisycs Reviews Letters” e altri 1.001 tra fisici e astrofisici che hanno tecnicamente supportato e verificato l’esattezza di quanto gli strumenti hanno registrato per 10 millesimi di secondo il 14 settembre 2015. L’evidenza è stata ottenuta combinando l’effetto provocato dal passaggio delle onde gravitazionali con quanto registrato, dopo l’allerta degli studiosi americani, dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, che si trova a Cascina di Pisa e analizza congiuntamente i dati interferometrici. Non a caso l’annuncio è stato dato nel corso di conferenze stampa contestuali tenute dalla National Science Foundation negli Stati Uniti e in Italia nel centro di ricerca che fa riferimento all’interferometro Virgo, realizzato e finanziato dal nostro Paese e gestito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche francese. Galeotto quanto accaduto un miliardo e mezzo di anni fa, ovvero il processo di fusione di due buchi neri, relativamente vicini dal punto di vista delle distanze galattiche, con masse rispettivamente 36 e 29 volte quella del Sole. Due mostri che, avvinghiandosi, hanno formato un oggetto cosmico ben più grande della somma delle loro masse, alla fine risultato 62 volte più grande del Sole, e generato le vibrazioni propagatesi fino a noi perturbando la struttura spazio-temporale.

Le onde gravitazionali, le minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, sono state rilevate grazie a Ligo, il sistema interferometrico formato da due rivelatori gemelli, posti ad angolo retto e con bracci lineari chilometrici, situati a Livingston in Louisiana, e Hanford nello stato di Washington. Una svolta storica nel campo della cosmologia, che chiude il cerchio intorno al padre della fisica moderna. Stavolta non c’è un solo scienziato autore della scoperta, ma ben tre che hanno firmato lo studio pubblicato su “Phisycs Reviews Letters” e altri 1.001 tra fisici e astrofisici che hanno tecnicamente supportato e verificato l’esattezza di quanto gli strumenti hanno registrato per 10 millesimi di secondo il 14 settembre 2015. L’evidenza è stata ottenuta combinando l’effetto provocato dal passaggio delle onde gravitazionali con quanto registrato, dopo l’allerta degli studiosi americani, dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, che si trova a Cascina di Pisa e analizza congiuntamente i dati interferometrici. Non a caso l’annuncio è stato dato nel corso di conferenze stampa contestuali tenute dalla National Science Foundation negli Stati Uniti e in Italia nel centro di ricerca che fa riferimento all’interferometro Virgo, realizzato e finanziato dal nostro Paese e gestito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche francese. Galeotto quanto accaduto un miliardo e mezzo di anni fa, ovvero il processo di fusione di due buchi neri, relativamente vicini dal punto di vista delle distanze galattiche, con masse rispettivamente 36 e 29 volte quella del Sole. Due mostri che, avvinghiandosi, hanno formato un oggetto cosmico ben più grande della somma delle loro masse, alla fine risultato 62 volte più grande del Sole, e generato le vibrazioni propagatesi fino a noi perturbando la struttura spazio-temporale.

Si è sempre pensato che solo con oggetti di grossa portata o che si muovano molto velocemente in una sorta di “danza” gravitazionale, avendo come parametro di riferimento fisso la velocità della luce, si potesse sperare di catturare e distinguere con certezza il segnale caratteristico che riflette modificazioni dei valori di pressione e densità del mezzo in cui viaggia. L’arrivo delle onde gravitazionali provoca una variazione infinitesimale sui bracci lineari degli interferometri su cui scorrono i raggi laser, corrispondente a una alterazione del tempo che la luce impiega a percorrerne la lunghezza. Sorgenti di onde gravitazionali sono da considerarsi non solo i buchi neri ma anche i sistemi stellari binari composti, composti per esempio da stelle di neutroni. Per questo motivo, dopo l’entusiasmo per l’acquisizione della prima evidenza di segnale di onde gravitazionali, tra i cosmologi c’è grande aspettativa dalla missione della sonda spaziale europea Lisa Pathfinder, lanciata a dicembre 2015 e pronta ad iniziate le osservazioni per intercettare a sua volta le perturbazioni che viaggiano nel cosmo. Ma c’è di più. Le onde gravitazionali possono essere il passepartout per addentrarsi nei meccanismi di espansione dell’universo e nei corridoi spaziotemporali di cui i buchi neri sono la porta di accesso. D’ora in avanti potremo osservare l’universo in modo diverso, perché abbiamo a disposizione un facilitatore per penetrarne i segreti. Lo studio e la ricerca sulle onde gravitazionali è appena all’inizio e si prospettano nuove straordinarie scoperte.

Si è sempre pensato che solo con oggetti di grossa portata o che si muovano molto velocemente in una sorta di “danza” gravitazionale, avendo come parametro di riferimento fisso la velocità della luce, si potesse sperare di catturare e distinguere con certezza il segnale caratteristico che riflette modificazioni dei valori di pressione e densità del mezzo in cui viaggia. L’arrivo delle onde gravitazionali provoca una variazione infinitesimale sui bracci lineari degli interferometri su cui scorrono i raggi laser, corrispondente a una alterazione del tempo che la luce impiega a percorrerne la lunghezza. Sorgenti di onde gravitazionali sono da considerarsi non solo i buchi neri ma anche i sistemi stellari binari composti, composti per esempio da stelle di neutroni. Per questo motivo, dopo l’entusiasmo per l’acquisizione della prima evidenza di segnale di onde gravitazionali, tra i cosmologi c’è grande aspettativa dalla missione della sonda spaziale europea Lisa Pathfinder, lanciata a dicembre 2015 e pronta ad iniziate le osservazioni per intercettare a sua volta le perturbazioni che viaggiano nel cosmo. Ma c’è di più. Le onde gravitazionali possono essere il passepartout per addentrarsi nei meccanismi di espansione dell’universo e nei corridoi spaziotemporali di cui i buchi neri sono la porta di accesso. D’ora in avanti potremo osservare l’universo in modo diverso, perché abbiamo a disposizione un facilitatore per penetrarne i segreti. Lo studio e la ricerca sulle onde gravitazionali è appena all’inizio e si prospettano nuove straordinarie scoperte.

da Sorrentino | Feb 11, 2016 | Astronomia, Attualità, Eventi Scientifici e Culturali, Primo Piano

Con una conferenza stampa contestuale, tenuta negli Stati Uniti dalla National Science Foundation, e in Italia a Cascina di Pisa , sede dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, è stata annunciata ufficialmente la prima rivelazione di un’onda gravitazionale da parte dell’interferometro LIGO. Un risultato storico conseguito grazie alla collaborazione italoamericana e che apre una nuova era per la ricerca astrofisica, in cui il nostro Paese con l’Istituto Nazionale di Astrofisica gioca un ruolo da protagonista a livello mondiale. Le onde gravitazionali sono minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, che trova finalmente conferma.

Con una conferenza stampa contestuale, tenuta negli Stati Uniti dalla National Science Foundation, e in Italia a Cascina di Pisa , sede dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, è stata annunciata ufficialmente la prima rivelazione di un’onda gravitazionale da parte dell’interferometro LIGO. Un risultato storico conseguito grazie alla collaborazione italoamericana e che apre una nuova era per la ricerca astrofisica, in cui il nostro Paese con l’Istituto Nazionale di Astrofisica gioca un ruolo da protagonista a livello mondiale. Le onde gravitazionali sono minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, che trova finalmente conferma.

Da adesso diventa determinante infatti individuare e caratterizzare cosa produce le onde gravitazionali, indagando in ogni banda dello spettro elettromagnetico, dalle onde radio fino ai raggi gamma. Per far questo sono stati già stati avviati importanti programmi osservativi che coinvolgono gruppi di ricerca INAF, supportati da dati raccolti con strumentazione da Terra e dallo spazio.

«Quella del gruppo LIGO/Virgo è una scoperta epocale che apre nuovi orizzonti per l’astrofisica e vede il nostro Istituto già proiettato nelle osservazioni delle possibili sorgenti di onde gravitazionali nell’universo» commenta Nicolò D’Amico, presidente dell’INAF.

L’allerta inviato da LIGO in seguito al possibile passaggio di un’onda gravitazionale nel settembre 2015, poi confermato, vede il contributo dell’INAF, con telescopi terrestri, nella ricerca della elusiva sorgente che può aver prodotto quel segnale. Grazie a uno specifico accordo con i gruppi di ricerca degli interferometri LIGO e Virgo (quest’ultimo situato a Cascina in provincia di Pisa, un progetto congiunto tra INFN e CNRS), quando un possibile segnale gravitazionale viene rivelato, i ricercatori dell’INAF vengono avvisati e hanno accesso ai dati sulla stima della posizione in cielo da cui proviene l’eventuale onda gravitazionale. Su questa base è stato avviato il progetto dal titolo “Gravitational Wave Astronomy with the first detections of adLIGO and adVIRGO experiments” il cui principal investigator è Enzo Brocato, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.

«Per l’evento del settembre 2015, il nostro team INAF, che lavora 24 ore su 24 ed è composto da ricercatori di Napoli, Roma, Milano, Urbino, Bologna, Padova, Pisa e Cagliari, è stato in grado di rispondere rapidamente all’ “allerta” e iniziare le osservazioni ai telescopi – spiega Enzo Brocato – Siamo stati tra i primi ad attivare le osservazioni da Terra e abbiamo monitorato circa 100 gradi quadrati con il telescopio VST installato all’Osservatorio di Paranal dell’ESO, sulle Ande cilene. Le nostre prime analisi – prosegue Brocato – sembrano confermare la difficoltà, previste dalla teoria, di individuare nella banda elettromagnetica eventi di coalescenza di due buchi neri. Come sapevamo, scoprire una controparte elettromagnetica astrofisica di un’onda gravitazionale è una ricerca complessa, ma è proprio questo che ci spinge a fare sempre meglio!»

La ricerca oltre alla banda ottica si estende a tutte le lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: dalle onde radio ai raggi gamma. Per far questo i ricercatori utilizzano anche i telescopi che lavorano nello spazio come Swift (missione NASA con partecipazione di Italia e Regno Unito), che osserva nelle bande della luce ultravioletta, i raggi X e gamma, Fermi (missione NASA con importanti contributi da Italia, Giappone, Francia e Svezia), dedicata allo studio dell’universo nei raggi gamma e la missione tutta italiana AGILE, nelle quali l’INAF ha importanti partecipazioni, portate avanti con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La ricerca oltre alla banda ottica si estende a tutte le lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: dalle onde radio ai raggi gamma. Per far questo i ricercatori utilizzano anche i telescopi che lavorano nello spazio come Swift (missione NASA con partecipazione di Italia e Regno Unito), che osserva nelle bande della luce ultravioletta, i raggi X e gamma, Fermi (missione NASA con importanti contributi da Italia, Giappone, Francia e Svezia), dedicata allo studio dell’universo nei raggi gamma e la missione tutta italiana AGILE, nelle quali l’INAF ha importanti partecipazioni, portate avanti con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

«Dopo più di cinquant’anni di ricerca, la rivelazione diretta di onde gravitazionali ci permetterà di aprire un nuovo capitolo dell’astrofisica, basato su una nuova tecnica osservativa mai sfruttata in precedenza» dice Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. «In questo ambito gli esperimenti spaziali giocheranno un ruolo decisivo sia contribuendo a localizzare le sorgenti gravitazionali per mezzo di segnali luminosi (raggi X e raggi gamma) sia realizzando interferometri come quelli realizzati a terra ma milioni di volte più grandi e sensibili, posti nello spazio, strumenti di cui l’esperimento Lisa Pathfinder recentemente messo in orbita con l’ultimo lancio del Vega è il precursore».

Tra i ricercatori dell’INAF che sono coinvolti nella ricerca di sorgenti di onde gravitazionali con missioni spaziali, c’è anche il team di INTEGRAL, satellite dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per l’astrofisica nei raggi X e gamma.

«INTEGRAL viene costantemente allertato in tempo reale dai colleghi di LIGO quando rivelano l’arrivo sulla terra di segnali gravitazionali, come nel caso dell’evento del settembre scorso» dice Pietro Ubertini, direttore dell’INAF-IAPS e responsabile del gruppo italiano per la ricerca delle sorgenti di onde gravitazionali con INTEGRAL. «L’esperimento LIGO ha rivelato un segnale gravitazionale di notevole intensità ma non è stato in grado di decifrare la direzione di arrivo. Quindi nulla sappiamo sulla sorgente cosmica che ha causato questa collisione tra buchi neri, né dove sia esattamente nel cielo: una galassia gigante? due buchi neri isolati che viaggiano nello spazio? E’ quanto cerchiamo di scoprire anche con INTEGRAL, grazie al suo grande campo di vista ed elevata sensibilità».

La prima conferma diretta della rilevazione delle onde gravitazionali, avvenuta il 14 settembre 2015 e annunciata nel febbraio 2016 dai gruppi di ricerca astrofisica LIGO E VIRGO, ne ha comprovato l’ esistenza prevista un secolo fa da Albert Einstein. Ora tocca al telescopio spaziale per alte energie INTEGRAL analizzare l’intensità dell’energia elettromagnetica emessa dalle sorgenti di onde gravitazionali che saranno rilevate in futuro

La prima conferma diretta della rilevazione delle onde gravitazionali, avvenuta il 14 settembre 2015 e annunciata nel febbraio 2016 dai gruppi di ricerca astrofisica LIGO E VIRGO, ne ha comprovato l’ esistenza prevista un secolo fa da Albert Einstein. Ora tocca al telescopio spaziale per alte energie INTEGRAL analizzare l’intensità dell’energia elettromagnetica emessa dalle sorgenti di onde gravitazionali che saranno rilevate in futuro “Intorno alla metà di marzo – sottolinea Pietro Ubertini dell’INAF responsabile del telescopio IBIS a bordo del telescopio dell’ESA – è stato approvato un nuovo protocollo della modalità operativa di INTEGRAL, che ora sarà puntato non appena possibile verso la direzione di arrivo del prossimo evento segnalato da LIGO. Quando poi sarà operativo anche l’interferometro VIRGO, INTEGRAL grazie al suo grande campo di vista coprirà tutta zona di alta probabilità di provenienza dei segnali gravitazionali rivelati: la speranza è di identificare l’oggetto cosmico responsabile dell’emissione gravitazionale».

“Intorno alla metà di marzo – sottolinea Pietro Ubertini dell’INAF responsabile del telescopio IBIS a bordo del telescopio dell’ESA – è stato approvato un nuovo protocollo della modalità operativa di INTEGRAL, che ora sarà puntato non appena possibile verso la direzione di arrivo del prossimo evento segnalato da LIGO. Quando poi sarà operativo anche l’interferometro VIRGO, INTEGRAL grazie al suo grande campo di vista coprirà tutta zona di alta probabilità di provenienza dei segnali gravitazionali rivelati: la speranza è di identificare l’oggetto cosmico responsabile dell’emissione gravitazionale».

Di tanto in tanto grandi tempeste solari colpiscono la Terra, provocando aurore polari e, in rari casi, anche interruzioni di corrente. Tuttavia, questi eventi sono niente in confronto alle distruzioni apocalittiche che potremmo sperimentare se la Terra fosse colpita da un “superflare”. Un lavoro pubblicato su Nature Communications, condotto da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Christoffer Karoff dell’Università di Aarhus, in Danimarca, e del quale fanno parte Antonio Frasca e Alfio Bonanno dell’INAF di Catania, suggerisce come questo sia uno scenario che potremmo essere costretti a considerare come reale possibilità.

Di tanto in tanto grandi tempeste solari colpiscono la Terra, provocando aurore polari e, in rari casi, anche interruzioni di corrente. Tuttavia, questi eventi sono niente in confronto alle distruzioni apocalittiche che potremmo sperimentare se la Terra fosse colpita da un “superflare”. Un lavoro pubblicato su Nature Communications, condotto da un gruppo di ricerca internazionale guidato da Christoffer Karoff dell’Università di Aarhus, in Danimarca, e del quale fanno parte Antonio Frasca e Alfio Bonanno dell’INAF di Catania, suggerisce come questo sia uno scenario che potremmo essere costretti a considerare come reale possibilità. (detto anche LAMOST, Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope), ottimizzato per ottenere spettri fino a un massimo di 4.000 stelle simultaneamente (grazie alle 4.000 fibre ottiche collegate al piano focal), così da permettere lo studio – capacità davvero unica – di 100 mila stelle in poche settimane. Le risposte, non del tutto rassicuranti, alle quali sono giunti sono riportate in un articolo pubblicato oggi su Nature Communications.

(detto anche LAMOST, Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope), ottimizzato per ottenere spettri fino a un massimo di 4.000 stelle simultaneamente (grazie alle 4.000 fibre ottiche collegate al piano focal), così da permettere lo studio – capacità davvero unica – di 100 mila stelle in poche settimane. Le risposte, non del tutto rassicuranti, alle quali sono giunti sono riportate in un articolo pubblicato oggi su Nature Communications.

Asteroidi e meteoriti che orbitano vicino alla Terra costituiscono da sempre un potenziale pericolo per il nostro pianeta. Sono tali, e dunque classificati con l’acronimo NEO (

Asteroidi e meteoriti che orbitano vicino alla Terra costituiscono da sempre un potenziale pericolo per il nostro pianeta. Sono tali, e dunque classificati con l’acronimo NEO ( Sugli asteroidi si stanno concentrando molte proposte esplorative, compresa l’idea di catturarne uno per trasferirlo nelle vicinanze della Terra e sfruttarne i materiali, che si affiancano all’attività di monitoraggio delle loro orbite. Ma anche studi di natura astrofisica, il più recente dei quali (pubblicato su Nature) rivela che la maggior parte degli asteroidi non si distrugge nell’impatto con il Sole ma in una zone molto più remota. A questa conclusione sono giunti gli autori della ricerca effettuata sulla base di dati e immagini acquisiti dal

Sugli asteroidi si stanno concentrando molte proposte esplorative, compresa l’idea di catturarne uno per trasferirlo nelle vicinanze della Terra e sfruttarne i materiali, che si affiancano all’attività di monitoraggio delle loro orbite. Ma anche studi di natura astrofisica, il più recente dei quali (pubblicato su Nature) rivela che la maggior parte degli asteroidi non si distrugge nell’impatto con il Sole ma in una zone molto più remota. A questa conclusione sono giunti gli autori della ricerca effettuata sulla base di dati e immagini acquisiti dal

Un gruppo internazionale di astronomi, tra cui Marta Burgay, Delphine Perrodin e Andrea Possenti dell’INAF, ha individuato per la prima volta il luogo d’origine di un lampo radio (Fast Radio Burst, FRB), una categoria di enigmatici segnali radio, della durata di appena qualche millisecondo, che appaiono senza preavviso nel cielo. Il risultato è stato ottenuto grazie alle osservazioni condotte con telescopi ottici e radiotelescopi e ha permesso di confermare l’attuale modello cosmologico che descrive la distribuzione della materia nell’universo. Tutto inizia il 18 aprile 2015, quando il tipico segnale di un FRB viene rilevato a Parkes (in Australia), dal radiotelescopio da 64 m del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). «Nel giro di poche ore è stato diramato un allerta internazionale – spiega Evan Keane, Project Scientist presso la Square Kilometre Array Organisation, primo autore dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature – e vari telescopi in tutto il mondo sono stati coinvolti nella ricerca del “seguito” di quel segnale».

Un gruppo internazionale di astronomi, tra cui Marta Burgay, Delphine Perrodin e Andrea Possenti dell’INAF, ha individuato per la prima volta il luogo d’origine di un lampo radio (Fast Radio Burst, FRB), una categoria di enigmatici segnali radio, della durata di appena qualche millisecondo, che appaiono senza preavviso nel cielo. Il risultato è stato ottenuto grazie alle osservazioni condotte con telescopi ottici e radiotelescopi e ha permesso di confermare l’attuale modello cosmologico che descrive la distribuzione della materia nell’universo. Tutto inizia il 18 aprile 2015, quando il tipico segnale di un FRB viene rilevato a Parkes (in Australia), dal radiotelescopio da 64 m del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). «Nel giro di poche ore è stato diramato un allerta internazionale – spiega Evan Keane, Project Scientist presso la Square Kilometre Array Organisation, primo autore dell’articolo che descrive la scoperta, pubblicato sull’ultimo numero della rivista Nature – e vari telescopi in tutto il mondo sono stati coinvolti nella ricerca del “seguito” di quel segnale». I lampi radio sono registrati prima alle frequenze di osservazione più elevate e solo in seguito a quelle inferiori: tale fenomeno, noto come dispersione, è legato alla quantità di materia ordinaria che il segnale ha attraversato prima di giungere fino a noi. Per il lampo radio del 18 aprile 2015 i ricercatori hanno avuto simultaneamente a disposizione una misura della massa totale attraversata e della distanza percorsa dal lampo. Informazioni che, combinate, hanno permesso di “pesare” la materia ordinaria presente nell’Universo.

I lampi radio sono registrati prima alle frequenze di osservazione più elevate e solo in seguito a quelle inferiori: tale fenomeno, noto come dispersione, è legato alla quantità di materia ordinaria che il segnale ha attraversato prima di giungere fino a noi. Per il lampo radio del 18 aprile 2015 i ricercatori hanno avuto simultaneamente a disposizione una misura della massa totale attraversata e della distanza percorsa dal lampo. Informazioni che, combinate, hanno permesso di “pesare” la materia ordinaria presente nell’Universo.

Le onde gravitazionali, le minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, sono state rilevate grazie a Ligo, il sistema interferometrico formato da due rivelatori gemelli, posti ad angolo retto e con bracci lineari chilometrici, situati a Livingston in Louisiana, e Hanford nello stato di Washington. Una svolta storica nel campo della cosmologia, che chiude il cerchio intorno al padre della fisica moderna. Stavolta non c’è un solo scienziato autore della scoperta, ma ben tre che hanno firmato lo studio pubblicato su “Phisycs Reviews Letters” e altri 1.001 tra fisici e astrofisici che hanno tecnicamente supportato e verificato l’esattezza di quanto gli strumenti hanno registrato per 10 millesimi di secondo il 14 settembre 2015. L’evidenza è stata ottenuta combinando l’effetto provocato dal passaggio delle onde gravitazionali con quanto registrato, dopo l’allerta degli studiosi americani, dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, che si trova a Cascina di Pisa e analizza congiuntamente i dati interferometrici. Non a caso l’annuncio è stato dato nel corso di conferenze stampa contestuali tenute dalla National Science Foundation negli Stati Uniti e in Italia nel centro di ricerca che fa riferimento all’interferometro Virgo, realizzato e finanziato dal nostro Paese e gestito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche francese. Galeotto quanto accaduto un miliardo e mezzo di anni fa, ovvero il processo di fusione di due buchi neri, relativamente vicini dal punto di vista delle distanze galattiche, con masse rispettivamente 36 e 29 volte quella del Sole. Due mostri che, avvinghiandosi, hanno formato un oggetto cosmico ben più grande della somma delle loro masse, alla fine risultato 62 volte più grande del Sole, e generato le vibrazioni propagatesi fino a noi perturbando la struttura spazio-temporale.

Le onde gravitazionali, le minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, sono state rilevate grazie a Ligo, il sistema interferometrico formato da due rivelatori gemelli, posti ad angolo retto e con bracci lineari chilometrici, situati a Livingston in Louisiana, e Hanford nello stato di Washington. Una svolta storica nel campo della cosmologia, che chiude il cerchio intorno al padre della fisica moderna. Stavolta non c’è un solo scienziato autore della scoperta, ma ben tre che hanno firmato lo studio pubblicato su “Phisycs Reviews Letters” e altri 1.001 tra fisici e astrofisici che hanno tecnicamente supportato e verificato l’esattezza di quanto gli strumenti hanno registrato per 10 millesimi di secondo il 14 settembre 2015. L’evidenza è stata ottenuta combinando l’effetto provocato dal passaggio delle onde gravitazionali con quanto registrato, dopo l’allerta degli studiosi americani, dall’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, che si trova a Cascina di Pisa e analizza congiuntamente i dati interferometrici. Non a caso l’annuncio è stato dato nel corso di conferenze stampa contestuali tenute dalla National Science Foundation negli Stati Uniti e in Italia nel centro di ricerca che fa riferimento all’interferometro Virgo, realizzato e finanziato dal nostro Paese e gestito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche francese. Galeotto quanto accaduto un miliardo e mezzo di anni fa, ovvero il processo di fusione di due buchi neri, relativamente vicini dal punto di vista delle distanze galattiche, con masse rispettivamente 36 e 29 volte quella del Sole. Due mostri che, avvinghiandosi, hanno formato un oggetto cosmico ben più grande della somma delle loro masse, alla fine risultato 62 volte più grande del Sole, e generato le vibrazioni propagatesi fino a noi perturbando la struttura spazio-temporale. Si è sempre pensato che solo con oggetti di grossa portata o che si muovano molto velocemente in una sorta di “danza” gravitazionale, avendo come parametro di riferimento fisso la velocità della luce, si potesse sperare di catturare e distinguere con certezza il segnale caratteristico che riflette modificazioni dei valori di pressione e densità del mezzo in cui viaggia. L’arrivo delle onde gravitazionali provoca una variazione infinitesimale sui bracci lineari degli interferometri su cui scorrono i raggi laser, corrispondente a una alterazione del tempo che la luce impiega a percorrerne la lunghezza. Sorgenti di onde gravitazionali sono da considerarsi non solo i buchi neri ma anche i sistemi stellari binari composti, composti per esempio da stelle di neutroni. Per questo motivo, dopo l’entusiasmo per l’acquisizione della prima evidenza di segnale di onde gravitazionali, tra i cosmologi c’è grande aspettativa dalla missione della sonda spaziale europea Lisa Pathfinder, lanciata a dicembre 2015 e pronta ad iniziate le osservazioni per intercettare a sua volta le perturbazioni che viaggiano nel cosmo. Ma c’è di più. Le onde gravitazionali possono essere il passepartout per addentrarsi nei meccanismi di espansione dell’universo e nei corridoi spaziotemporali di cui i buchi neri sono la porta di accesso. D’ora in avanti potremo osservare l’universo in modo diverso, perché abbiamo a disposizione un facilitatore per penetrarne i segreti. Lo studio e la ricerca sulle onde gravitazionali è appena all’inizio e si prospettano nuove straordinarie scoperte.

Si è sempre pensato che solo con oggetti di grossa portata o che si muovano molto velocemente in una sorta di “danza” gravitazionale, avendo come parametro di riferimento fisso la velocità della luce, si potesse sperare di catturare e distinguere con certezza il segnale caratteristico che riflette modificazioni dei valori di pressione e densità del mezzo in cui viaggia. L’arrivo delle onde gravitazionali provoca una variazione infinitesimale sui bracci lineari degli interferometri su cui scorrono i raggi laser, corrispondente a una alterazione del tempo che la luce impiega a percorrerne la lunghezza. Sorgenti di onde gravitazionali sono da considerarsi non solo i buchi neri ma anche i sistemi stellari binari composti, composti per esempio da stelle di neutroni. Per questo motivo, dopo l’entusiasmo per l’acquisizione della prima evidenza di segnale di onde gravitazionali, tra i cosmologi c’è grande aspettativa dalla missione della sonda spaziale europea Lisa Pathfinder, lanciata a dicembre 2015 e pronta ad iniziate le osservazioni per intercettare a sua volta le perturbazioni che viaggiano nel cosmo. Ma c’è di più. Le onde gravitazionali possono essere il passepartout per addentrarsi nei meccanismi di espansione dell’universo e nei corridoi spaziotemporali di cui i buchi neri sono la porta di accesso. D’ora in avanti potremo osservare l’universo in modo diverso, perché abbiamo a disposizione un facilitatore per penetrarne i segreti. Lo studio e la ricerca sulle onde gravitazionali è appena all’inizio e si prospettano nuove straordinarie scoperte.

Con una conferenza stampa contestuale, tenuta negli Stati Uniti dalla National Science Foundation, e in Italia a Cascina di Pisa , sede dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, è stata annunciata ufficialmente la prima rivelazione di un’onda gravitazionale da parte dell’interferometro LIGO. Un risultato storico conseguito grazie alla collaborazione italoamericana e che apre una nuova era per la ricerca astrofisica, in cui il nostro Paese con l’Istituto Nazionale di Astrofisica gioca un ruolo da protagonista a livello mondiale. Le onde gravitazionali sono minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, che trova finalmente conferma.

Con una conferenza stampa contestuale, tenuta negli Stati Uniti dalla National Science Foundation, e in Italia a Cascina di Pisa , sede dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo Virgo, è stata annunciata ufficialmente la prima rivelazione di un’onda gravitazionale da parte dell’interferometro LIGO. Un risultato storico conseguito grazie alla collaborazione italoamericana e che apre una nuova era per la ricerca astrofisica, in cui il nostro Paese con l’Istituto Nazionale di Astrofisica gioca un ruolo da protagonista a livello mondiale. Le onde gravitazionali sono minuscole increspature dello spazio-tempo previste esattamente cent’anni fa dalla teoria della Relatività elaborata da Albert Einstein, che trova finalmente conferma. La ricerca oltre alla banda ottica si estende a tutte le lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: dalle onde radio ai raggi gamma. Per far questo i ricercatori utilizzano anche i telescopi che lavorano nello spazio come Swift (missione NASA con partecipazione di Italia e Regno Unito), che osserva nelle bande della luce ultravioletta, i raggi X e gamma, Fermi (missione NASA con importanti contributi da Italia, Giappone, Francia e Svezia), dedicata allo studio dell’universo nei raggi gamma e la missione tutta italiana AGILE, nelle quali l’INAF ha importanti partecipazioni, portate avanti con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La ricerca oltre alla banda ottica si estende a tutte le lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico: dalle onde radio ai raggi gamma. Per far questo i ricercatori utilizzano anche i telescopi che lavorano nello spazio come Swift (missione NASA con partecipazione di Italia e Regno Unito), che osserva nelle bande della luce ultravioletta, i raggi X e gamma, Fermi (missione NASA con importanti contributi da Italia, Giappone, Francia e Svezia), dedicata allo studio dell’universo nei raggi gamma e la missione tutta italiana AGILE, nelle quali l’INAF ha importanti partecipazioni, portate avanti con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.