da Sorrentino | Feb 5, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

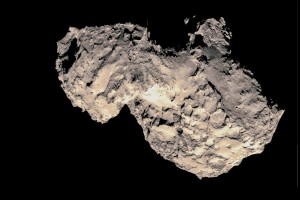

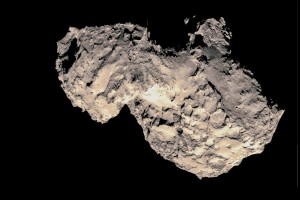

Quanto pesa la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, su cui è sceso il lander Philae e intorno alla quale orbita la sonda Rosetta? Un team di ricercatori del Rheinische Institut für Umweltforschung dell’Università di Colonia, premesso che il nucleo cometario si è dimostrato un oggetto di bassa densità e senza cavità interne, è riuscito a estrapolare il solo valore dell’interazione gravitazionale tra orbiter e corpo celeste, escludendo l’influenza del Sole, di tutti i pianeti e grandi asteroidi nella fascia principale, e in più sottraendo la pressione della radiazione solare e l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa stessa. Il valore che ne consegue indica che la cometa 67P pesa poco meno di 10 miliardi di tonnellate, ha un volume intorno a 18.7 km3 e una densità è pari a 533 kg/m3. Per ottenere questo risultato sono stati analizzati i dati provenienti dal Radio Science Experiment della sonda Rosetta, scoprendo che la sua struttura interna è piuttosto omogenea, senza grandi cavità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Quanto pesa la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, su cui è sceso il lander Philae e intorno alla quale orbita la sonda Rosetta? Un team di ricercatori del Rheinische Institut für Umweltforschung dell’Università di Colonia, premesso che il nucleo cometario si è dimostrato un oggetto di bassa densità e senza cavità interne, è riuscito a estrapolare il solo valore dell’interazione gravitazionale tra orbiter e corpo celeste, escludendo l’influenza del Sole, di tutti i pianeti e grandi asteroidi nella fascia principale, e in più sottraendo la pressione della radiazione solare e l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa stessa. Il valore che ne consegue indica che la cometa 67P pesa poco meno di 10 miliardi di tonnellate, ha un volume intorno a 18.7 km3 e una densità è pari a 533 kg/m3. Per ottenere questo risultato sono stati analizzati i dati provenienti dal Radio Science Experiment della sonda Rosetta, scoprendo che la sua struttura interna è piuttosto omogenea, senza grandi cavità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

«La legge di gravità di Newton ci dice che Rosetta subisce gli effetti gravitazionali di ogni corpo che la circonda», dice Martin Pätzold, a capo del team di ricercatori «In termini pratici, questo significa che per calcolare con precisione la traiettoria della sonda abbiamo dovuto rimuovere l’influenza del Sole, di tutti i pianeti, così come dei più grandi asteroidi nella fascia principale, in modo che rimanesse solo il contributo dovuto alla cometa. Per fortuna questi effetti sono ben compresi e questa è una procedura standard al giorno d’oggi per le operazioni spaziali».

Successivamente sono stati sottratti la pressione della radiazione solare e, attraverso le misurazioni effettuate dallo strumento ROSINA di Rosetta, l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa.

Tutto ciò che resta, in termini di influenze gravitazionali, dopo queste sottrazioni è dovuto alla massa della cometa. La stima ottenuta per la massa di 67P è di poco meno di 10 miliardi di tonnellate. Attraverso i modelli morfologici sviluppati dalle immagini del nucleo della cometa, si è valutato che il volume abbia un valore intorno a 18.7 km3, corrispondente a una densità pari a 533 kg/m3.

Nel mese di settembre 2016, quando Rosetta verrà guidata verso un impatto controllato sulla superficie della cometa, la manovra fornirà condizioni osservative estremamente privilegiate e rappresenterà l’occasione per verificare la presenza di cavità arrivando ad una precisione di poche centinaia di metri.

da Sorrentino | Gen 21, 2016 | Astronomia, Primo Piano

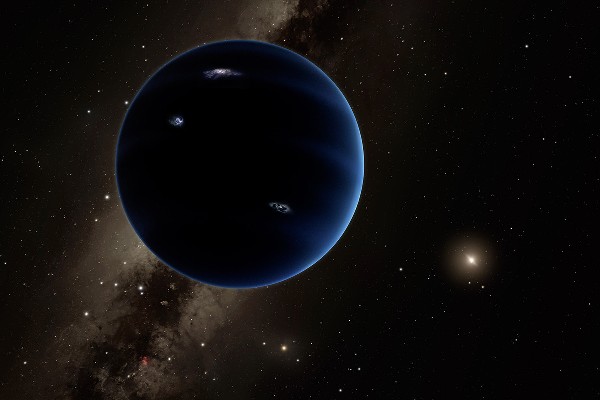

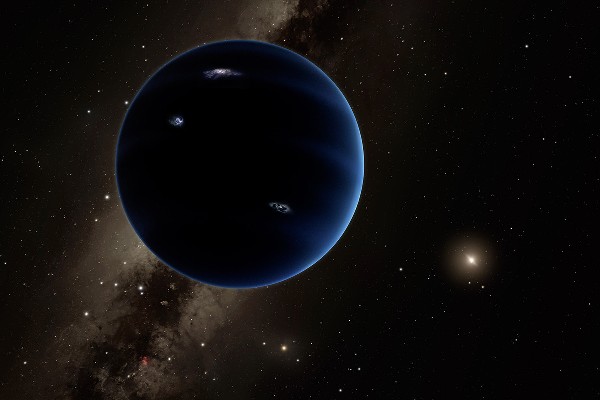

Per decenni la filastrocca dei pianeti in orbita intorno al Sole è partita da Mercurio per chiudersi con Plutone, poi declassato a pianetino dall’Unione Astronomica Internazionale. Ma il nono pianeta è certo che esiste, non perché lo si veda ma in base a calcoli matematici. Come quelli elaborati da Konstantin Batygin e Mike Brown, ricercatori del Caltech, il Californian Institute of Technology, i quali descrivono un corpo celeste gigantesco, con massa pari a circa a dieci volte quella della Terra e venti volte più distante di Nettuno rispetto al Sole. Situato su un orbita estremamente elittica, il suo periodo di rivoluzione lo porterebbe a completare un giro intorno alla nostra stella tra 10 e 20mila anni terrestri.

Per decenni la filastrocca dei pianeti in orbita intorno al Sole è partita da Mercurio per chiudersi con Plutone, poi declassato a pianetino dall’Unione Astronomica Internazionale. Ma il nono pianeta è certo che esiste, non perché lo si veda ma in base a calcoli matematici. Come quelli elaborati da Konstantin Batygin e Mike Brown, ricercatori del Caltech, il Californian Institute of Technology, i quali descrivono un corpo celeste gigantesco, con massa pari a circa a dieci volte quella della Terra e venti volte più distante di Nettuno rispetto al Sole. Situato su un orbita estremamente elittica, il suo periodo di rivoluzione lo porterebbe a completare un giro intorno alla nostra stella tra 10 e 20mila anni terrestri.

La presenza del cosiddetto “decimo pianeta” o Planet X ai confini del sistema solare è stata teorizzata da oltre un secolo, quando Plutone era considerato tale e dunque il nono in ordine di distanza dal Sole. Tutto nasce dalle risultanze delle osservazioni di alcuni oggetti situati nella fascia di Kuiper, che presentano anomalie nelle loro orbite. I due ricercatori del Caltech hanno preso in analisi sei dei corpi presi, i più distanti, osservando che essi seguivano una traiettoria che puntava in un’unica direzione nello spazio, presentando allo stesso tempo percorsi orbitali diversi. “E’ come avere sei lancette in un orologio che si muovono a diverse velocità ma che a certo punto vengono a trovarsi tutte esattamente nello stesso punto”, spiega Brown. “Un’eventualità che può verificarsi solo una volta su cento”. Inoltre, le orbite dei sei oggetti risultavano tutte inclinate di circa 30 gradi nella medesima direzione, la stessa rispetto al piano su cui si muovono gli otto pianeti conosciuti. La probabilità che ciò accada per caso, dicono i ricercatori, è dello 0,007 per cento, appena una su 15.000. Calcoli matematici e simulazioni al computer hanno quindi costruito l’identikit di un mondo extra-large la cui influenza gravitazionale sarebbe all’origine del comportamento dei sei corpi celesti.

“E’ uno studio particolarmente interessante – sottolinea Enrico Flamini, chief scientist dell’Agenzia Spaziale Italiana – che ci consente di comprendere meglio il quadro di formazione del sistema solare e finalmente ci permette di dare un nome al responsabile delle perturbazioni gravitazionali che a volte fanno spostare oggetti della fascia di Kuiper, quali ad esempio le comete, nella parte più interna del nostro sistema solare. E’ il caso della 67P/Churyumov-Gerasimenko che dalla sua posizione originaria, la fascia di Kuiper appunto, ha subito una sollecitazione gravitazionale che l’ha portata a risiedere nell’orbita di Giove. Sapevamo di questi processi, ma non potevamo dire cosa esattamente li generava. Mancava il ‘colpevole’”, aggiunge Flamini. Ora, forse, l’abbiamo trovato”.

“In effetti ricercatori parlano di un pianeta di una decina di masse terrestri”, osserva Giovanni Valsecchi, ricercatore dell’INAFpresso l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma. “Nel Sistema solare sembra esserci un vuoto in questo intervallo di masse. E’ curioso, invece, che nei sistemi extrasolari che si stanno scoprendo, questa regione di masse è tutt’altro che vuota, anzi sono stati scoperti moltissimi oggetti con masse dalle cinque alle dieci volte quella della Terra. Se anche il Sistema solare avesse un pianeta di dieci masse terrestri e in un’orbita così curiosa e così diversa da quelle dei pianeti che siamo abituati a considerare, certo sarebbe una scoperta non da poco”.

Il Planet Nine sarebbe un oggetto molto buio e distante, il che ha impedito finora di poterlo osservare, da Terra o dallo spazio. Scovarlo e confermarne l’esistenza sarà compito dei grandi telescopi da Terra come l’Extremely Large Telescope dell’ESO e del reporter spaziale Hubble a cui si aggiungerà nel 2018 la potente vista all’infrarosso del James Webb. Sempre che lo sfuggente nono pianeta non venga avvistato prima.

(fonte: Asi)

da Sorrentino | Gen 16, 2016 | Astronomia, Primo Piano

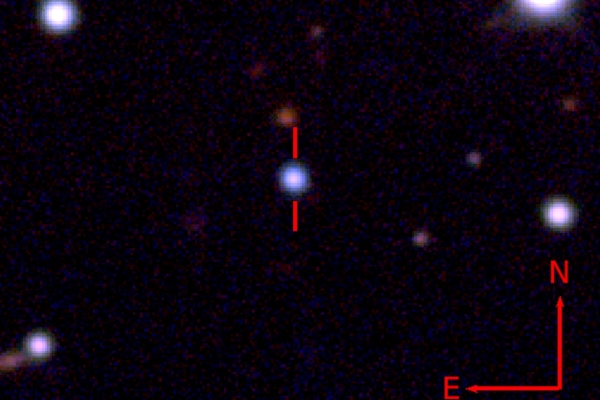

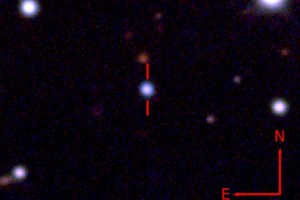

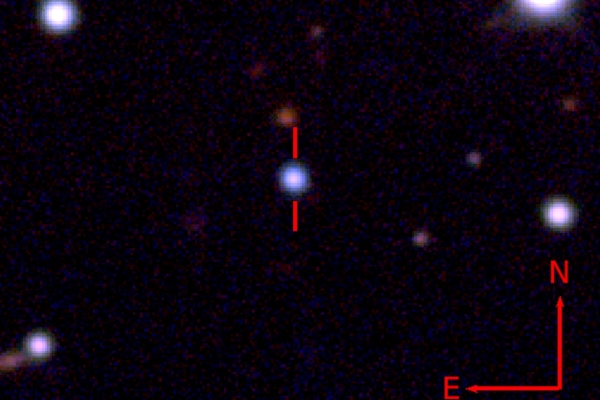

E’ la più brillante supernova mai scoperta: questo oggetto celeste da record, denominato ASASSN-15lh, al suo massimo ha raggiunto la luminosità di ben 570 miliardi di volte quella del nostro Sole ed è stato individuato da un gruppo di astronomi guidato da Subo Dong, del Kavli Institute for Astrophysics di Pechino in Cina e a cui ha partecipato Filomena Bufano, dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania. Alcune classi di stelle giunte al termine del loro ciclo evolutivo, esplodono in catastrofiche esplosioni, dando luogo a uno degli eventi fra i più brillanti nell’Universo, noto come supernova. Ma anche tra le supernovae sembrano essercene alcune ancora più “super”, tanto da indurre gli astronomi ad assegnare loro l’ulteriore aggettivo superluminose. E a ragione, visto che possono essere da 100 a 1000 volte più brillanti delle più comuni supernovae.

E’ la più brillante supernova mai scoperta: questo oggetto celeste da record, denominato ASASSN-15lh, al suo massimo ha raggiunto la luminosità di ben 570 miliardi di volte quella del nostro Sole ed è stato individuato da un gruppo di astronomi guidato da Subo Dong, del Kavli Institute for Astrophysics di Pechino in Cina e a cui ha partecipato Filomena Bufano, dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania. Alcune classi di stelle giunte al termine del loro ciclo evolutivo, esplodono in catastrofiche esplosioni, dando luogo a uno degli eventi fra i più brillanti nell’Universo, noto come supernova. Ma anche tra le supernovae sembrano essercene alcune ancora più “super”, tanto da indurre gli astronomi ad assegnare loro l’ulteriore aggettivo superluminose. E a ragione, visto che possono essere da 100 a 1000 volte più brillanti delle più comuni supernovae.

ASASSN-15lh è un nuovo evento di supernova superluminosa, scoperta dal gruppo della All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN), una collaborazione internazionale con quartier generale alla Ohio State University, grazie a una rete di telescopi robotici di 14 cm di diametro sparsi in tutto il mondo che scandagliano il cielo nella banda della luce visibile ogni due o tre notti, alla ricerca supernovae brillanti.

Dopo il primo allerta di un nuovo possibile evento segnalato dal sistema di ASASSN, il 14 giugno del 2015, nei giorni seguenti altri telescopi più potenti sono stati puntati sulla sorgente per raccogliere e analizzare la sua luce. «E’ stato grazie però agli spettri raccolti con il telescopio Du Pont in Cile e soprattutto il Southern African Large Telescope e il Magellan Clay che siamo riusciti a calcolare la distanza dell’esplosione e quindi a risalire alla immane luminosità rilasciata nell’evento, paragonabile ad alcune decine di volte quella di tutte le stelle che compongono la nostra Galassia!» racconta Filomena Bufano, coautrice del lavoro sulla scoperta, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science.

Lo spettro di ASASSN-15lh assomiglia a quelli delle supernovae superluminose povere di idrogeno. Fra i modelli proposti per spiegare le luminosità estreme di queste, il più accreditato è quello che vede la formazione di una “magnetar”, ovvero una stella a neutroni caratterizzata da un campo magnetico estremamente potente e altissima velocità di rotazione, che potrebbe fornire una notevole quantità di energia addizionale rispetto alle supernovae “tradizionali”.

Lo spettro di ASASSN-15lh assomiglia a quelli delle supernovae superluminose povere di idrogeno. Fra i modelli proposti per spiegare le luminosità estreme di queste, il più accreditato è quello che vede la formazione di una “magnetar”, ovvero una stella a neutroni caratterizzata da un campo magnetico estremamente potente e altissima velocità di rotazione, che potrebbe fornire una notevole quantità di energia addizionale rispetto alle supernovae “tradizionali”.

«L’importanza di questa classe di supernovae estreme sta nella possibilità di osservarle anche a grandissime distanze, grazie alla loro estrema luminosità» commenta Bufano. «La comprensione dell’origine fisica di questo tipo di oggetti è fondamentale dunque non solo perché potremo utilizzarli come indicatori di distanza ma anche perché attraverso essi saremo così testimoni dell’evoluzione delle stelle formatesi nelle prime fasi dell’Universo, grazie anche alle grandi potenzialità dei futuri telescopi come lo European Extremely Large Telescope (E-ELT) e il James Webb Space Telescope».

da Sorrentino | Gen 14, 2016 | Astronomia, Primo Piano

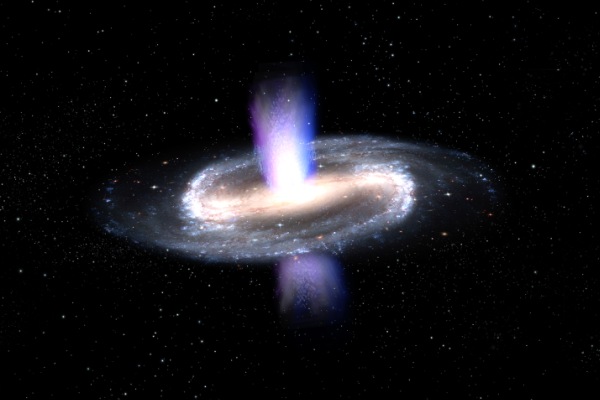

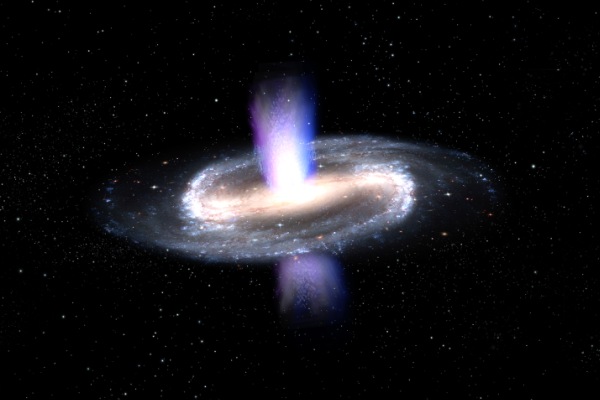

Un team di astronomi, guidato da Anna Lia Longinotti, ricercatrice italiana dell’Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica di Puebla, in Messico, e a cui hanno partecipato anche Marcello Giroletti e Francesca Panessa, dell’INAF, ha individuato per la prima volta un vento ad alta velocità – fino a 33.000 chilometri al secondo, circa un decimo della velocità della luce – che fuoriesce dal buco nero ospitato nella regione centrale di una galassia a spirale, molto simile per conformazione alla nostra. Questo vento può interagire con l’ambiente galattico (secondo un fenomeno che gli addetti ai lavori chiamano feedback) e riuscire a spazzare via il gas in essa presente, andando così a ostacolare il processo di formazione di nuove stelle. E’ proprio dalla contrazione delle grandi nubi gas che si possono venire a creare nuovi astri. Finora, tutte le evidenze di feedback sono state fornite da osservazioni di quasar molto brillanti che hanno a disposizione enormi riserve di gas e che spesso sono il risultato di processi di fusioni galattiche, durante i quali due galassie collidono e danno vita ad una nuova, dotata di un nucleo attivo molto energetico.

Un team di astronomi, guidato da Anna Lia Longinotti, ricercatrice italiana dell’Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica di Puebla, in Messico, e a cui hanno partecipato anche Marcello Giroletti e Francesca Panessa, dell’INAF, ha individuato per la prima volta un vento ad alta velocità – fino a 33.000 chilometri al secondo, circa un decimo della velocità della luce – che fuoriesce dal buco nero ospitato nella regione centrale di una galassia a spirale, molto simile per conformazione alla nostra. Questo vento può interagire con l’ambiente galattico (secondo un fenomeno che gli addetti ai lavori chiamano feedback) e riuscire a spazzare via il gas in essa presente, andando così a ostacolare il processo di formazione di nuove stelle. E’ proprio dalla contrazione delle grandi nubi gas che si possono venire a creare nuovi astri. Finora, tutte le evidenze di feedback sono state fornite da osservazioni di quasar molto brillanti che hanno a disposizione enormi riserve di gas e che spesso sono il risultato di processi di fusioni galattiche, durante i quali due galassie collidono e danno vita ad una nuova, dotata di un nucleo attivo molto energetico.

Al contrario, le accurate osservazioni della galassia a spirale IRAS 17020+4544 ottenute dallo spettrometro ad alta risoluzione RGS a bordo dell’osservatorio spaziale XMM-Newton dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) hanno messo in evidenza che simili interazioni possono verificarsi anche in ambienti meno estremi, che presentano un buco nero con luminosità moderata in una galassia spirale come la nostra via Lattea, e per di più che non presentano segni di interazioni passate con altre galassie. «Le proprietà del vento scoperto in IRAS17020+4544 sono anche molto peculiari» dice Francesca Panessa. «Infatti, il processo di feedback è comunemente associato alla presenza di atomi di Ferro presenti nel materiale espulso dal buco nero. Abbiamo invece scoperto che in questo oggetto celeste il vento è costituito da elementi chimici più leggeri, in gran parte Ossigeno, e perciò abbiamo concluso che un “venticello” ricco di Ossigeno è in grado di agire da freno sulla formazione di nuove stelle anche senza la presenza del “pugno di ferro” tipico dei quasar super brillanti».

La scoperta è arrivata davvero inaspettata anche per Anna Lia Longinotti: «Sono davvero sorpresa, non ho mai visto una galassia come questa prima d’ora». Ma l’identificazione delle proprietà uniche di IRAS 17020+4544 ha con sé il potenziale per rivoluzionare le nostre conoscenze su come evolvono le stelle nellegalassie in relazione al buco nero super massiccio ospitato nel loro centro.

«Abbiamo scoperto che questi venti sono ricchi di elementi legati alla presenza di vita, come l’Ossigeno, e non solo Ferro, come invece pensato e osservato finora» aggiunge Marcello Giroletti. «Questi venti possono quindi contribuire ad arricchire il materiale della galassia di elementi legati alla vita. E, viste le similitudini con la nostra Galassia, chi può dire se, in passato, tale destino non sia toccato anche alla Via Lattea, che ora ospita un buco nero dormiente? »

da Sorrentino | Gen 14, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Ghiaccio sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. A confermarlo sono stati i dati dello strumento VIRTIS, lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Finmeccanica Selex-Es. Il ghiaccio è stato rilevato in due diversi punti della regione denominata Imhotep, fornendoci importanti informazioni sui processi di creazione degli strati di ghiaccio all’interno della cometa. Infatti, anche se il vapore acqueo è il principale gas sprigionato da 67P, le chiazze di ghiaccio sono rare sulla sua superficie. Due aree nella regione di Imhotep che misurano oltre 50 metri appaiono però agli occhi dello strumento come macchie brillanti composte da ghiaccio. Le zone ricoperte da ghiaccio sono associate con le pareti verticali e le zone di accumulo sottostanti dove è stata misurata una temperatura di -120°C. Il ghiaccio puro rappresenta circa il 5% di ciascuna zona campionata, il resto comprende materiale di colore scuro. Lo studio ha anche fatto luce sulle diverse dimensioni dei granelli di ghiaccio sulla cometa: vanno da diverse decine di micrometri a circa 2 millimetri di diametro. Queste dimensioni contrastano molto con quelle rilevate grazie a una precedente osservazione di VIRTIS che si era concentrato sulla regione di Hapi sulla parte attiva di 67P. Lì i cristalli misuravano solo pochi micrometri di diametro.

Ghiaccio sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. A confermarlo sono stati i dati dello strumento VIRTIS, lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Finmeccanica Selex-Es. Il ghiaccio è stato rilevato in due diversi punti della regione denominata Imhotep, fornendoci importanti informazioni sui processi di creazione degli strati di ghiaccio all’interno della cometa. Infatti, anche se il vapore acqueo è il principale gas sprigionato da 67P, le chiazze di ghiaccio sono rare sulla sua superficie. Due aree nella regione di Imhotep che misurano oltre 50 metri appaiono però agli occhi dello strumento come macchie brillanti composte da ghiaccio. Le zone ricoperte da ghiaccio sono associate con le pareti verticali e le zone di accumulo sottostanti dove è stata misurata una temperatura di -120°C. Il ghiaccio puro rappresenta circa il 5% di ciascuna zona campionata, il resto comprende materiale di colore scuro. Lo studio ha anche fatto luce sulle diverse dimensioni dei granelli di ghiaccio sulla cometa: vanno da diverse decine di micrometri a circa 2 millimetri di diametro. Queste dimensioni contrastano molto con quelle rilevate grazie a una precedente osservazione di VIRTIS che si era concentrato sulla regione di Hapi sulla parte attiva di 67P. Lì i cristalli misuravano solo pochi micrometri di diametro.

“Le due diverse popolazioni di grani di ghiaccio d’acqua implicano un diverso processo di formazione” spiega Gianrico Filacchione dell’INAF-IAPS e autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Nature. Su Hapi, i grani molto piccoli sono associati a un sottile strato di ghiaccio che si forma a seguito della rapida condensazione del vapor d’acqua durante le ore notturne. “I grani su Imhotep invece – continua Filacchione – hanno subìto un’evoluzione più complessa: probabilmente si sono formati più lentamente e sono occasionalmente esposti a seguito dell’erosione degli strati esterni”. “Se dunque gli strati di ghiaccio sottile rivelati sulla superficie della cometa sono il risultato dell’attività, essi non necessariamente si sono creati al tempo di formazione nucleo” aggiunge Fabrizio Capaccioni, dell’INAF-IAPS e Principal Investigator di VIRTIS.

Se assumiamo come dimensione tipica dei granelli quella che misura qualche decina di micron possiamo desumere che i grani di dimensioni maggiori si siano formati dall’accrescimento dei cristalli di ghiaccio secondari.

Un’ipotesi plausibile è che i cristalli vengano accorpati attraverso il processo di sinterizzazione. Un’altra, supportata anche da esperimenti di laboratorio, vede implicata la sublimazione del ghiaccio sepolto: mentre parte del vapore acqueo sprigionato fuoriesce dal nucleo, una porzione significativa si ricondensa fino a formare vari strati. L’energia supplementare richiesta per il processo di sublimazione potrebbe essere poi fornita da una trasformazione molecolare della struttura microscopica del ghiaccio, dallo stato amorfo a quello cristallino, dovuta alle basse temperature riscontrate sulle comete.

“È straordinario vedere come la missione Rosetta continui a fornirci dati sempre più interessanti sugli elementi dei corpi celesti” commenta il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. “Le comete sono tra gli oggetti più antichi del nostro Sistema Solare, veri e propri messaggeri di materia primordiale, la cui decodificazione – grazie alla tecnologia e alla scienza italiana – è fondamentale per capire molti segreti sulla sua nascita”. “Grande soddisfazione per L’INAF – dice Nicolò D’Amico, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – che ha investito notevoli risorse e intellettualità su questo ambizioso progetto internazionale”.

da Sorrentino | Gen 12, 2016 | Astronomia, Primo Piano

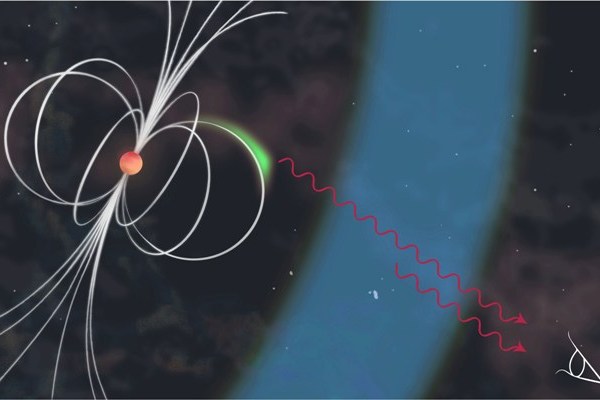

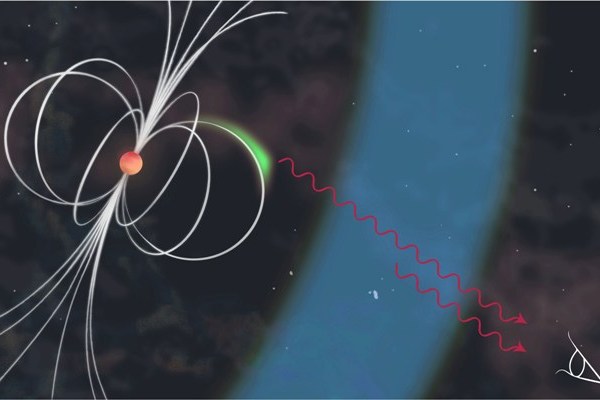

È l’emissione più energetica mai osservata finora dalla pulsar che si trova al centro della nebulosa del Granchio, nella costellazione del Toro, e situata a circa 6.000 anni luce da noi. A scoprire questo flusso di radiazione pulsata, dalla straordinaria energia di oltre mille miliardi di volte quella associata alla radiazione nella luce visibile, è stato un team internazionale di astrofisici grazie alle osservazioni di MAGIC, due dei più grandi telescopi per raggi gamma al mondo situati sull’isola La Palma alle Canarie, a cui per l’Italia collaborano l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

È l’emissione più energetica mai osservata finora dalla pulsar che si trova al centro della nebulosa del Granchio, nella costellazione del Toro, e situata a circa 6.000 anni luce da noi. A scoprire questo flusso di radiazione pulsata, dalla straordinaria energia di oltre mille miliardi di volte quella associata alla radiazione nella luce visibile, è stato un team internazionale di astrofisici grazie alle osservazioni di MAGIC, due dei più grandi telescopi per raggi gamma al mondo situati sull’isola La Palma alle Canarie, a cui per l’Italia collaborano l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Sia la pulsar che la nebulosa del Granchio sono di recente formazione in quanto sono i resti di una supernova esplosa nel 1054. Le pulsar, conosciute anche con il nome di stelle di neutroni, concentrano una volta e mezzo la massa del Sole in una sfera di diametro di appena 10 chilometri. La pulsar del Granchio (Crab in inglese) ruota 30 volte al secondo intorno al proprio asse ed è circondata da un campo magnetico estremamente intenso e questo fa sì che emetta un intenso segnale pulsato fino alle frequenze più alte (raggi X e raggi gamma). Tuttavia finora si pensava che alle più alte energie questa emissione pulsata non dovesse più avvenire. Ma le osservazioni di MAGIC durate oltre 300 ore complessive tra ottobre 2007 e aprile 2014 ci hanno restituito una visione completamente nuova della pulsar del Granchio nei raggi gamma.

«Questa scoperta rappresenta un ulteriore risultato importante ottenuto da MAGIC su questo oggetto celeste che, nonostante sia tra i più conosciuti e studiati del cielo, continua a stupirci con nuovi e inaspettati fenomeni», dice Angelo Antonelli dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma e ASI Science Data Center, responsabile INAF presso la collaborazione MAGIC. Barbara De Lotto, responsabile nazionale di MAGIC per l’INFN e docente dell’Università di Udine, aggiunge: «Fin dall’inizio nel 2004 MAGIC ha osservato la nebulosa e la pulsar del Granchio, rivelandone nuovi e sconosciuti aspetti. Questo risultato, particolarmente importante perché evidenzia la produzione di energie molto più alte di quanto si pensasse da parte di questa sorgente della nostra galassia, conferma la leadership di MAGIC fra i telescopi gamma».

Già nel 2011 era stata scoperta dagli osservatori MAGIC e VERITAS una inattesa emissione di fotoni molto energetici da questa sorgente. Per indagare meglio questo inatteso fenomeno, un gruppo di scienziati del team MAGIC guidati da Emma de Oña Wilhelmi dell’Istituto di Scienze Spaziali di Barcellona (CEIE-CSIC), ha recentemente condotto accurate osservazioni della pulsar del Granchio, riuscendo a misurare l’energia massima dei fotoni emessi con un ritmo pulsato. «Queste nuove osservazioni hanno mostrato che l’emissione nei raggi gamma della pulsar del Granchio si spinge ad energie ancora più elevate, ben cento volte maggiori delle precedenti misure», dice Roberta Zanin, ricercatrice all’Università di Barcellona, che ha partecipato allo studio pubblicato in un articolo sulla rivista Astronomy&Astrophysics. «Una scoperta che fa vacillare i processi fisici finora ritenuti responsabili della produzione di radiazione così altamente energetica nelle stelle di neutroni».

Già nel 2011 era stata scoperta dagli osservatori MAGIC e VERITAS una inattesa emissione di fotoni molto energetici da questa sorgente. Per indagare meglio questo inatteso fenomeno, un gruppo di scienziati del team MAGIC guidati da Emma de Oña Wilhelmi dell’Istituto di Scienze Spaziali di Barcellona (CEIE-CSIC), ha recentemente condotto accurate osservazioni della pulsar del Granchio, riuscendo a misurare l’energia massima dei fotoni emessi con un ritmo pulsato. «Queste nuove osservazioni hanno mostrato che l’emissione nei raggi gamma della pulsar del Granchio si spinge ad energie ancora più elevate, ben cento volte maggiori delle precedenti misure», dice Roberta Zanin, ricercatrice all’Università di Barcellona, che ha partecipato allo studio pubblicato in un articolo sulla rivista Astronomy&Astrophysics. «Una scoperta che fa vacillare i processi fisici finora ritenuti responsabili della produzione di radiazione così altamente energetica nelle stelle di neutroni».

I fotoni provengono da due fasci ben collimati che, secondo le teorie attuali, dovrebbero essere prodotti lontano dalla superficie della stella di neutroni: in prossimità del confine esterno della sua magnetosfera o al di fuori di essa, nel vento ultra-relativistico di particelle che avvolgono la pulsar. Ma sorprendentemente, osservazioni in differenti bande hanno rivelato che i fasci di altissima energia arrivano allo stesso tempo di quelli nei raggi X o nella banda radio che, sempre stando alla nostre attuali conoscenze, dovrebbero essere invece prodotti all’interno della magnetosfera. Dunque l’arrivo sincronizzato delle differenti emissioni della radiazione dalla pulsar può indicarci o che tutta la radiazione viene prodotta all’interno di una regione molto piccola, o che gli elettroni responsabili della produzione di radiazione di più alta energia mantengono in qualche modo memoria della radiazione emessa ad energia più bassa. «Dove e come questa emissione di altissima energia si crei rimane ancora sconosciuto e difficile da conciliare con le teorie standard dei plasmi», dice Mirzoyan Razmik, del Max Planck Institute of Physics (MPP) a Monaco, rappresentante della collaborazione internazionale MAGIC. «Quei fotoni dovrebbero essere il prodotto dell’annichilazione di coppie di elettroni e positroni (le antiparticelle degli elettroni) attorno del stella di neutroni dovuta all’intenso campo magnetico, dopo che le particelle sono state accelerate a velocità relativistiche. Tuttavia capire come e dove questo effetto si verifica – ovvero in una regione così piccola – sfida ancora le nostre conoscenze».

L’esperimento MAGIC si trova all’Osservatorio del Roque de los Muchachos (2200 m slm), sull’isola di La Palma, alle Canarie. Il sistema di due telescopi MAGIC, ciascuno di 17 metri di diametro, è in grado di osservare i raggi gamma di altissima energia (25 GeV-50 TeV) emessi dalle sorgenti cosmiche. MAGIC è stato costruito da una collaborazione in gran parte europea che comprende circa 160 ricercatori provenienti da Germania, Spagna, Italia, Svizzera, Polonia, Finlandia, Bulgaria, Croazia, India e Giappone. L’Italia partecipa a MAGIC attraverso l’INFN (sezioni di Padova, Pisa e Trieste), che è uno degli istituti fondatori insieme alle Università di Padova, Udine e Siena, e l’INAF che è entrata a far parte dell’esperimento nel 2006. Gli istituti INAF che partecipano alle operazioni di MAGIC sono gli Osservatori Astronomici di Brera, Padova e Roma e l’Osservatorio Astrofisico di Torino.

Quanto pesa la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, su cui è sceso il lander Philae e intorno alla quale orbita la sonda Rosetta? Un team di ricercatori del Rheinische Institut für Umweltforschung dell’Università di Colonia, premesso che il nucleo cometario si è dimostrato un oggetto di bassa densità e senza cavità interne, è riuscito a estrapolare il solo valore dell’interazione gravitazionale tra orbiter e corpo celeste, escludendo l’influenza del Sole, di tutti i pianeti e grandi asteroidi nella fascia principale, e in più sottraendo la pressione della radiazione solare e l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa stessa. Il valore che ne consegue indica che la cometa 67P pesa poco meno di 10 miliardi di tonnellate, ha un volume intorno a 18.7 km3 e una densità è pari a 533 kg/m3. Per ottenere questo risultato sono stati analizzati i dati provenienti dal Radio Science Experiment della sonda Rosetta, scoprendo che la sua struttura interna è piuttosto omogenea, senza grandi cavità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Quanto pesa la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, su cui è sceso il lander Philae e intorno alla quale orbita la sonda Rosetta? Un team di ricercatori del Rheinische Institut für Umweltforschung dell’Università di Colonia, premesso che il nucleo cometario si è dimostrato un oggetto di bassa densità e senza cavità interne, è riuscito a estrapolare il solo valore dell’interazione gravitazionale tra orbiter e corpo celeste, escludendo l’influenza del Sole, di tutti i pianeti e grandi asteroidi nella fascia principale, e in più sottraendo la pressione della radiazione solare e l’effetto dovuto al gas espulso dalla cometa stessa. Il valore che ne consegue indica che la cometa 67P pesa poco meno di 10 miliardi di tonnellate, ha un volume intorno a 18.7 km3 e una densità è pari a 533 kg/m3. Per ottenere questo risultato sono stati analizzati i dati provenienti dal Radio Science Experiment della sonda Rosetta, scoprendo che la sua struttura interna è piuttosto omogenea, senza grandi cavità. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Per decenni la filastrocca dei pianeti in orbita intorno al Sole è partita da Mercurio per chiudersi con Plutone, poi declassato a pianetino dall’Unione Astronomica Internazionale. Ma il nono pianeta è certo che esiste, non perché lo si veda ma in base a calcoli matematici. Come quelli elaborati da Konstantin Batygin e Mike Brown, ricercatori del Caltech, il Californian Institute of Technology, i quali descrivono un corpo celeste gigantesco, con massa pari a circa a dieci volte quella della Terra e venti volte più distante di Nettuno rispetto al Sole. Situato su un orbita estremamente elittica, il suo periodo di rivoluzione lo porterebbe a completare un giro intorno alla nostra stella tra 10 e 20mila anni terrestri.

Per decenni la filastrocca dei pianeti in orbita intorno al Sole è partita da Mercurio per chiudersi con Plutone, poi declassato a pianetino dall’Unione Astronomica Internazionale. Ma il nono pianeta è certo che esiste, non perché lo si veda ma in base a calcoli matematici. Come quelli elaborati da Konstantin Batygin e Mike Brown, ricercatori del Caltech, il Californian Institute of Technology, i quali descrivono un corpo celeste gigantesco, con massa pari a circa a dieci volte quella della Terra e venti volte più distante di Nettuno rispetto al Sole. Situato su un orbita estremamente elittica, il suo periodo di rivoluzione lo porterebbe a completare un giro intorno alla nostra stella tra 10 e 20mila anni terrestri.

E’ la più brillante supernova mai scoperta: questo oggetto celeste da record, denominato ASASSN-15lh, al suo massimo ha raggiunto la luminosità di ben 570 miliardi di volte quella del nostro Sole ed è stato individuato da un gruppo di astronomi guidato da Subo Dong, del Kavli Institute for Astrophysics di Pechino in Cina e a cui ha partecipato Filomena Bufano, dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania. Alcune classi di stelle giunte al termine del loro ciclo evolutivo, esplodono in catastrofiche esplosioni, dando luogo a uno degli eventi fra i più brillanti nell’Universo, noto come supernova. Ma anche tra le supernovae sembrano essercene alcune ancora più “super”, tanto da indurre gli astronomi ad assegnare loro l’ulteriore aggettivo superluminose. E a ragione, visto che possono essere da 100 a 1000 volte più brillanti delle più comuni supernovae.

E’ la più brillante supernova mai scoperta: questo oggetto celeste da record, denominato ASASSN-15lh, al suo massimo ha raggiunto la luminosità di ben 570 miliardi di volte quella del nostro Sole ed è stato individuato da un gruppo di astronomi guidato da Subo Dong, del Kavli Institute for Astrophysics di Pechino in Cina e a cui ha partecipato Filomena Bufano, dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania. Alcune classi di stelle giunte al termine del loro ciclo evolutivo, esplodono in catastrofiche esplosioni, dando luogo a uno degli eventi fra i più brillanti nell’Universo, noto come supernova. Ma anche tra le supernovae sembrano essercene alcune ancora più “super”, tanto da indurre gli astronomi ad assegnare loro l’ulteriore aggettivo superluminose. E a ragione, visto che possono essere da 100 a 1000 volte più brillanti delle più comuni supernovae. Lo spettro di ASASSN-15lh assomiglia a quelli delle supernovae superluminose povere di idrogeno. Fra i modelli proposti per spiegare le luminosità estreme di queste, il più accreditato è quello che vede la formazione di una “magnetar”, ovvero una stella a neutroni caratterizzata da un campo magnetico estremamente potente e altissima velocità di rotazione, che potrebbe fornire una notevole quantità di energia addizionale rispetto alle supernovae “tradizionali”.

Lo spettro di ASASSN-15lh assomiglia a quelli delle supernovae superluminose povere di idrogeno. Fra i modelli proposti per spiegare le luminosità estreme di queste, il più accreditato è quello che vede la formazione di una “magnetar”, ovvero una stella a neutroni caratterizzata da un campo magnetico estremamente potente e altissima velocità di rotazione, che potrebbe fornire una notevole quantità di energia addizionale rispetto alle supernovae “tradizionali”.

Un team di astronomi, guidato da Anna Lia Longinotti, ricercatrice italiana dell’Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica di Puebla, in Messico, e a cui hanno partecipato anche Marcello Giroletti e Francesca Panessa, dell’INAF, ha individuato per la prima volta un vento ad alta velocità – fino a 33.000 chilometri al secondo, circa un decimo della velocità della luce – che fuoriesce dal buco nero ospitato nella regione centrale di una galassia a spirale, molto simile per conformazione alla nostra. Questo vento può interagire con l’ambiente galattico (secondo un fenomeno che gli addetti ai lavori chiamano feedback) e riuscire a spazzare via il gas in essa presente, andando così a ostacolare il processo di formazione di nuove stelle. E’ proprio dalla contrazione delle grandi nubi gas che si possono venire a creare nuovi astri. Finora, tutte le evidenze di feedback sono state fornite da osservazioni di quasar molto brillanti che hanno a disposizione enormi riserve di gas e che spesso sono il risultato di processi di fusioni galattiche, durante i quali due galassie collidono e danno vita ad una nuova, dotata di un nucleo attivo molto energetico.

Un team di astronomi, guidato da Anna Lia Longinotti, ricercatrice italiana dell’Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica di Puebla, in Messico, e a cui hanno partecipato anche Marcello Giroletti e Francesca Panessa, dell’INAF, ha individuato per la prima volta un vento ad alta velocità – fino a 33.000 chilometri al secondo, circa un decimo della velocità della luce – che fuoriesce dal buco nero ospitato nella regione centrale di una galassia a spirale, molto simile per conformazione alla nostra. Questo vento può interagire con l’ambiente galattico (secondo un fenomeno che gli addetti ai lavori chiamano feedback) e riuscire a spazzare via il gas in essa presente, andando così a ostacolare il processo di formazione di nuove stelle. E’ proprio dalla contrazione delle grandi nubi gas che si possono venire a creare nuovi astri. Finora, tutte le evidenze di feedback sono state fornite da osservazioni di quasar molto brillanti che hanno a disposizione enormi riserve di gas e che spesso sono il risultato di processi di fusioni galattiche, durante i quali due galassie collidono e danno vita ad una nuova, dotata di un nucleo attivo molto energetico.

Ghiaccio sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. A confermarlo sono stati i dati dello strumento VIRTIS, lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Finmeccanica Selex-Es. Il ghiaccio è stato rilevato in due diversi punti della regione denominata Imhotep, fornendoci importanti informazioni sui processi di creazione degli strati di ghiaccio all’interno della cometa. Infatti, anche se il vapore acqueo è il principale gas sprigionato da 67P, le chiazze di ghiaccio sono rare sulla sua superficie. Due aree nella regione di Imhotep che misurano oltre 50 metri appaiono però agli occhi dello strumento come macchie brillanti composte da ghiaccio. Le zone ricoperte da ghiaccio sono associate con le pareti verticali e le zone di accumulo sottostanti dove è stata misurata una temperatura di -120°C. Il ghiaccio puro rappresenta circa il 5% di ciascuna zona campionata, il resto comprende materiale di colore scuro. Lo studio ha anche fatto luce sulle diverse dimensioni dei granelli di ghiaccio sulla cometa: vanno da diverse decine di micrometri a circa 2 millimetri di diametro. Queste dimensioni contrastano molto con quelle rilevate grazie a una precedente osservazione di VIRTIS che si era concentrato sulla regione di Hapi sulla parte attiva di 67P. Lì i cristalli misuravano solo pochi micrometri di diametro.

Ghiaccio sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. A confermarlo sono stati i dati dello strumento VIRTIS, lo spettrometro dell’Agenzia Spaziale Italiana ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e realizzato da Finmeccanica Selex-Es. Il ghiaccio è stato rilevato in due diversi punti della regione denominata Imhotep, fornendoci importanti informazioni sui processi di creazione degli strati di ghiaccio all’interno della cometa. Infatti, anche se il vapore acqueo è il principale gas sprigionato da 67P, le chiazze di ghiaccio sono rare sulla sua superficie. Due aree nella regione di Imhotep che misurano oltre 50 metri appaiono però agli occhi dello strumento come macchie brillanti composte da ghiaccio. Le zone ricoperte da ghiaccio sono associate con le pareti verticali e le zone di accumulo sottostanti dove è stata misurata una temperatura di -120°C. Il ghiaccio puro rappresenta circa il 5% di ciascuna zona campionata, il resto comprende materiale di colore scuro. Lo studio ha anche fatto luce sulle diverse dimensioni dei granelli di ghiaccio sulla cometa: vanno da diverse decine di micrometri a circa 2 millimetri di diametro. Queste dimensioni contrastano molto con quelle rilevate grazie a una precedente osservazione di VIRTIS che si era concentrato sulla regione di Hapi sulla parte attiva di 67P. Lì i cristalli misuravano solo pochi micrometri di diametro.

È l’emissione più energetica mai osservata finora dalla pulsar che si trova al centro della nebulosa del Granchio, nella costellazione del Toro, e situata a circa 6.000 anni luce da noi. A scoprire questo flusso di radiazione pulsata, dalla straordinaria energia di oltre mille miliardi di volte quella associata alla radiazione nella luce visibile, è stato un team internazionale di astrofisici grazie alle osservazioni di MAGIC, due dei più grandi telescopi per raggi gamma al mondo situati sull’isola La Palma alle Canarie, a cui per l’Italia collaborano l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

È l’emissione più energetica mai osservata finora dalla pulsar che si trova al centro della nebulosa del Granchio, nella costellazione del Toro, e situata a circa 6.000 anni luce da noi. A scoprire questo flusso di radiazione pulsata, dalla straordinaria energia di oltre mille miliardi di volte quella associata alla radiazione nella luce visibile, è stato un team internazionale di astrofisici grazie alle osservazioni di MAGIC, due dei più grandi telescopi per raggi gamma al mondo situati sull’isola La Palma alle Canarie, a cui per l’Italia collaborano l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Già nel 2011 era stata scoperta dagli osservatori MAGIC e VERITAS una inattesa emissione di fotoni molto energetici da questa sorgente. Per indagare meglio questo inatteso fenomeno, un gruppo di scienziati del team MAGIC guidati da Emma de Oña Wilhelmi dell’Istituto di Scienze Spaziali di Barcellona (CEIE-CSIC), ha recentemente condotto accurate osservazioni della pulsar del Granchio, riuscendo a misurare l’energia massima dei fotoni emessi con un ritmo pulsato. «Queste nuove osservazioni hanno mostrato che l’emissione nei raggi gamma della pulsar del Granchio si spinge ad energie ancora più elevate, ben cento volte maggiori delle precedenti misure», dice Roberta Zanin, ricercatrice all’Università di Barcellona, che ha partecipato allo studio pubblicato in un articolo sulla rivista Astronomy&Astrophysics. «Una scoperta che fa vacillare i processi fisici finora ritenuti responsabili della produzione di radiazione così altamente energetica nelle stelle di neutroni».

Già nel 2011 era stata scoperta dagli osservatori MAGIC e VERITAS una inattesa emissione di fotoni molto energetici da questa sorgente. Per indagare meglio questo inatteso fenomeno, un gruppo di scienziati del team MAGIC guidati da Emma de Oña Wilhelmi dell’Istituto di Scienze Spaziali di Barcellona (CEIE-CSIC), ha recentemente condotto accurate osservazioni della pulsar del Granchio, riuscendo a misurare l’energia massima dei fotoni emessi con un ritmo pulsato. «Queste nuove osservazioni hanno mostrato che l’emissione nei raggi gamma della pulsar del Granchio si spinge ad energie ancora più elevate, ben cento volte maggiori delle precedenti misure», dice Roberta Zanin, ricercatrice all’Università di Barcellona, che ha partecipato allo studio pubblicato in un articolo sulla rivista Astronomy&Astrophysics. «Una scoperta che fa vacillare i processi fisici finora ritenuti responsabili della produzione di radiazione così altamente energetica nelle stelle di neutroni».