da Sorrentino | Gen 11, 2016 | Astronomia, Primo Piano

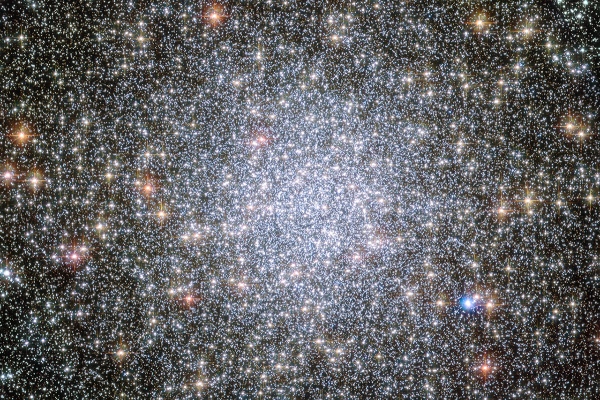

Conoscere con precisione e affidabilità la massa delle stelle è fondamentale per ricostruirne la storia, poiché la massa è proprio il parametro principale che determina l’evoluzione di un astro, stabilisce la durata della sua ‘vita’ e segna quello che sarà il suo destino finale. Un team tutto italiano di astronomi guidato da Francesco Ferraro, dell’Università di Bologna e associato INAF, e comprendente anche Davide Massari, in forza all’Osservatorio Astronomico di Bologna dell’INAF, propone un metodo per misurare la massa delle stelle, una sorta di “bilancia cosmica” grazie alla quale è possibile identificare, in mezzo ad una moltitudine di astri di piccola massa, oggetti più pesanti che sarebbero altrimenti indistinguibili. Il metodo, che viene pubblicato in un articolo sulla rivista The Astrophysical Journal, risulta particolarmente utile per scovare stelle “false magre” all’interno di ammassi globulari galattici ed è stato sviluppato nell’ambito del progetto Cosmic-Lab, finanziato con quasi 2 milioni di euro dall’Unione Europea.

Conoscere con precisione e affidabilità la massa delle stelle è fondamentale per ricostruirne la storia, poiché la massa è proprio il parametro principale che determina l’evoluzione di un astro, stabilisce la durata della sua ‘vita’ e segna quello che sarà il suo destino finale. Un team tutto italiano di astronomi guidato da Francesco Ferraro, dell’Università di Bologna e associato INAF, e comprendente anche Davide Massari, in forza all’Osservatorio Astronomico di Bologna dell’INAF, propone un metodo per misurare la massa delle stelle, una sorta di “bilancia cosmica” grazie alla quale è possibile identificare, in mezzo ad una moltitudine di astri di piccola massa, oggetti più pesanti che sarebbero altrimenti indistinguibili. Il metodo, che viene pubblicato in un articolo sulla rivista The Astrophysical Journal, risulta particolarmente utile per scovare stelle “false magre” all’interno di ammassi globulari galattici ed è stato sviluppato nell’ambito del progetto Cosmic-Lab, finanziato con quasi 2 milioni di euro dall’Unione Europea.

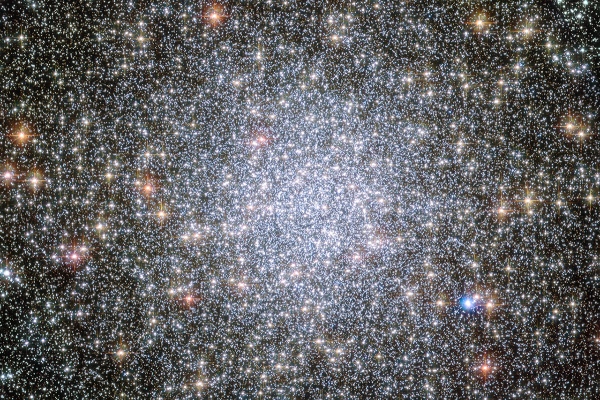

Gli ammassi globulari presenti nella nostra Galassia sono agglomerati di stelle piuttosto compatti che possono contenere anche milioni di astri, distribuiti in modo approssimativamente sferico. Studi sull’origine di questi oggetti hanno evidenziato che la loro formazione si attesta attorno a 13 miliardi di anni fa, dunque agli albori dell’universo, la cui età stimata è di circa 13,6 miliardi di anni. Secondo i modelli di evoluzione stellare, tutte le stelle maggiori di 0.8 – 0.9 masse solari presenti all’epoca attuale negli ammassi globulari hanno completato il loro ciclo evolutivo, finendo come nane bianche, stelle di neutroni o buchi neri. Ma le cose, in realtà, non stanno esattamente così. Da circa 60 anni gli astronomi hanno scoperto le Blue Straggler Star (BSS), una popolazione di stelle massicce (tra 1.2 e 1.6 masse solari) che, sorprendentemente, sono ancora all’inizio della loro vita. Secondo gli astronomi, questi oggetti così anomali (che non dovrebbero esistere, oggi, negli ammassi globulari) si sarebbero generati attraverso processi fisici capaci di aumentarne la massa, come collisioni dirette o fenomeni di vampirismo (trasferimento di materia da una compagna). La loro origine e i loro processi evolutivi, tuttavia, rimangono ancora un mistero. Le BSS sono generalmente osservate durante la loro fase di sequenza principale (quando producono la loro luminosità con una reazione termonucleare che converte idrogeno in elio nel nucleo). In questa fase, infatti, esse sono facilmente distinguibili (in termini di luminosità e colore) dalle altre stelle “normali”. Al contrario, in fasi evolutive avanzate (quando la luminosità dell’astro è prodotta da reazioni termonucleari più complesse) le Blue Straggler diventano completamente indistinguibili dalle altre stelle dell’ammasso. Per questo, fino ad oggi, era stata identificata (grazie a studi di variabilità) soltanto una BSS in una fase avanzata di evoluzione. Ora, grazie alla “bilancia cosmica”, i ricercatori di Bologna sono riusciti finalmente a smascherare un’altra Blue Straggler evoluta, con una massa pari a 1.4 volte quella del Sole, nell’ammasso globulare 47 Tucanae.

Ferraro spiega l’idea che sta alla base del procedimento utilizzato: «l’abbondanza di un dato elemento chimico misurata dalle righe di assorbimento degli atomi ionizzati è fortemente legata alla massa stellare, mentre tale dipendenza è trascurabile se si usano le righe spettrali dello stesso elemento allo stato neutro. Di conseguenza, poiché le abbondanze di tale elemento ottenute dalle due misurazioni devono concordare tra loro, la differenza tra i due valori può essere utilizzata per ricavare la massa della stella. La differenza tra le due abbondanze chimiche può essere quindi considerata come l’indice di una bilancia a due piatti: quando si sceglie il valore di massa corretto, l’indice punta sullo zero».

«L’approccio è molto potente perché permette di stimare in modo accurato differenze di massa tra stelle, indipendentemente dal fatto che esse siano “normali” o “anomale” – aggiunge Massari – minimizzando così possibili incertezze ed errori dovuti all’applicazione di metodi differenti».

Per i ricercatori, la scoperta non solo coincide con una nuova identificazione di BSS evoluta (nella cosiddetta fase di ramo orizzontale, quando la stella produce luminosità convertendo elio in carbonio nel suo nucleo), ma apre anche una nuova frontiera per lo studio di questi oggetti, proponendo un metodo spettroscopico capace di riconoscere stelle più massicce in un mare di astri con luminosità e colori del tutto equivalenti. «La larga applicabilità del metodo ad altri ammassi stellari promette di ottenere rapidamente grandi campioni di BSS evolute, permettendo finalmente uno studio sistematico di questi astri anche in fasi evolutive avanzate (finora completamente inesplorate), e di fornire quindi nuovi stringenti vincoli ai modelli teorici che cercano di spiegarne l’origine e i processi evolutivi» conclude Emilio Lapenna, dell’Università di Bologna e associato INAF, che ha partecipato alla ricerca.

da Sorrentino | Gen 8, 2016 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

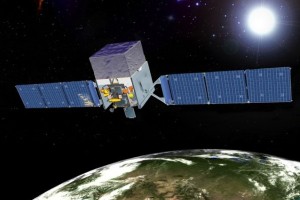

Si chiama PASS 8 ed è il nuovo software che ricostruisce l’interazione dei fotoni gamma con i rivelatori di Fermi, il satellite della NASA, cui l’Italia collabora con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia. Grazie all’entrata in funzione di PASS 8, Fermi è stato potenziato, e ora l’esperimento è in grado di fornire prestazioni senza precedenti.

Si chiama PASS 8 ed è il nuovo software che ricostruisce l’interazione dei fotoni gamma con i rivelatori di Fermi, il satellite della NASA, cui l’Italia collabora con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia. Grazie all’entrata in funzione di PASS 8, Fermi è stato potenziato, e ora l’esperimento è in grado di fornire prestazioni senza precedenti.

In ogni strumento astronomico l’hardware è tanto importante quanto il software che si utilizza per analizzare i dati raccolti. I gruppi che costruiscono strumentazione per i telescopi ancorati a terra pianificano da subito upgrade regolari dei loro strumenti. Per esempio, si possono cambiare i sensori, utilizzando modelli più recenti, magari più grandi e più veloci da leggere, oppure si possono modificare i sistemi di allineamento, di raffreddamento e così via. In parallelo bisognerà intervenire sul software che va adattato ai nuovi sensori, alle nuove richieste degli utilizzatori, alle nuove generazioni di computer… senza dimenticare le nuove problematiche astronomiche che possono essere emerse nel frattempo.

Per gli strumenti in orbita, se si vogliono migliorare le prestazioni, bisogna intervenire sul software. Ovviamente il potenziale interesse di un upgrade software è tanto maggiore quanto più i risultati dipendono dal software utilizzato. Per uno strumento che raccoglie immagini, per esempio, un nuovo software di bordo può velocizzare la lettura e la trasmissione ma difficilmente migliora la qualità intrinseca dei dati. La situazione è diversa per il Large Area Telescope (LAT) a bordo della missione NASA. I dati relativi a ogni raggio gamma devono essere ricostruiti a partire dalle tracce che la coppia elettrone-positrone (risultato dell’interazione del raggio gamma con la materia del rivelatore) ha lasciato nel tracciatore. Passare dalle tracce delle particelle alla direzione d’arrivo e all’energia del fotone gamma è compito di un complesso software di ricostruzione che è parte integrante del telescopio Fermi. È un software pensato ben prima del lancio e che, pur funzionando egregiamente, con il tempo ha cominciato a mostrare qualche pecca. Con l’aumentare della statistica si è visto, infatti, che il programma di ricostruzione “perdeva” eventi alle energie più basse e a quelle più alte. Per risolvere il problema non era sufficiente mettere una toppa al vecchio software, bisognava ripensare tutto dal principio.

“È stato così deciso di procedere alla riscrittura totale del software di ricostruzione degli eventi gamma” spiega Elisabetta Cavazzuti, responsabile della collaborazione Fermi per l’Agenzia Spaziale Italiana. “Un compito difficile che ha richiesto lo sforzo di molte teste per circa quattro anni molto intensi. Pass 8 ha cambiato (in meglio) le prestazioni della missione Fermi i cui dati sono stati tutti rianalizzati con il nuovo software. A sette anni e mezzo dal lancio il LAT è ora uno strumento più potente”.

I miglioramenti più importanti si registrano per le energie più basse (dove però la risoluzione angolare dello strumento è piuttosto scarsa) e a quelle più alte (dove invece la risoluzione angolare è al meglio). Per questo motivo i dati PASS 8 sono stati, inizialmente, usati per compilare un catalogo delle sorgenti rivelate da Fermi a energie tra 50 GeV e 2 TeV, un intervallo di energia che, fino ad ora, era stato appannaggio dei telescopi gamma a terra. Analizzando 61.000 raggi gamma con energie superiori a 50 GeV, Fermi ha rivelato 360 sorgenti, tre quarti delle quali sono riconducibili a galassie attive, mentre l’11% risultano collegate alle particelle accelerate da pulsar oppure da resti di supernova. Il restante 14% delle sorgenti non è associato a oggetti noti ad altre lunghezze d’onda.

Confrontando il nuovo catalogo Fermi con la compilazione delle sorgenti gamma viste da terra, utilizzando speciali telescopi che sfruttano l’effetto Cherenkov, si nota subito che Fermi vede più del doppio delle sorgenti rivelate dai telescopi gamma al suolo.

“La differenza tra Fermi LAT e i telescopi Cherenkov – spiega Patrizia Caraveo responsabile per INAF della missione Fermi e membro del board del progetto CTA (Cherenkov Telescope Array) – sta tutta nella zona di cielo esplorata. Fermi ha un grande campo di vista (circa due steradianti) e, operando in modo scanning, copre tutto il cielo ogni 3 ore, i telescopi Cherenkov a terra, invece, hanno campo di vista molto più piccolo (pochi gradi quadrati) e devono puntare una determinata direzione, ricoprendo un’area di cielo molto più limitata. Solo 90 delle 360 sorgenti nel catalogo Fermi coincidono con sorgenti viste dai telescopi a terra (non dimentichiamo che molte delle sorgente gamma extragalattiche sono violentemente variabili), dimostrando che Fermi può agire da apripista per segnalare ai telescopi a terra le regioni più interessanti da studiare. PASS 8 fa nascere una nuova sinergia tra l’astronomia gamma spaziale e quella ancorata a terra che sarà di grande beneficio per il mini Array di piccoli telescopi Cherenkov che INAF costruirà come precursore al Cherenkov Telescope Array”.

“L’impegno dei nostri team per Pass 8 ha prodotto risultati eccitanti in molte ricerche condotte da Fermi” osserva Luca Latronico, responsabile del programma Fermi LAT per l’INFN, nei cui laboratori sono stati integrati tutti i tracciatori al silicio del telescopio e concepiti molti degli algoritmi del nuovo software di ricostruzione. “L’aumento di sensibilità rende possibile rivelare sorgenti molto deboli, o abbassare notevolmente i limiti di flusso minimo rivelabile, come nel caso delle galassie nane, dove la mancata osservazione di fotoni gamma si traduce direttamente in un limite molto forte sulla massa e la probabilità di annichilazione delle particelle di materia oscura che domina questi sistemi”. “La maggiore estensione energetica delle osservazioni – prosegue Latronico – permette ora di registrare da un lato elettroni di 2 TeV con sufficiente efficienza per cercare sorgenti locali, e fotoni di poche decine di MeV dall’altro, alla ricerca di sorgenti gamma polarizzate o lampi di raggi gamma provenienti dai confini dell’Universo”.

da Sorrentino | Gen 7, 2016 | Astronomia, Primo Piano

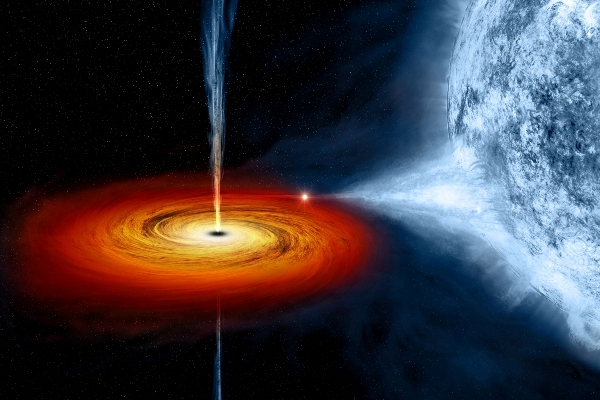

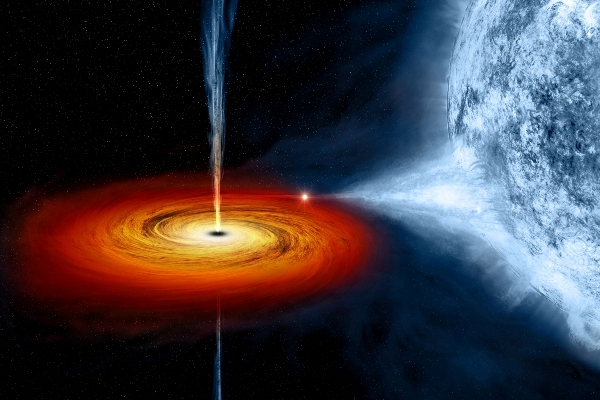

Un team guidato da scienziati dell’Università di Kyoto afferma che i buchi neri possono essere osservati attraverso studi in luce visibile. E’ sufficiente un telescopio da 20 cm. per indagare l’attività di questi oggetti peculiari ed estremi del cosmo, grazie alla luce visibile emessa durante i loro outburst, ovvero dalla luce tremolante che emerge dal gas che circonda il buco nero. I risultati, pubblicati su Nature, mostrano che i raggi ottici, come anche i raggi X, forniscono dati osservativi affidabili per studiare l’attività di un buco nero.

«Ora sappiamo che possiamo realizzare osservazioni basandoci sulla luce visibile, e che i buchi neri possono essere studiati anche senza telescopi ad alta risoluzione spettrale nei raggi X e gamma», spiega l’autore principale Mariko Kimura, studente di master presso l’Università di Kyoto. Con una ricorrenza pari a una volta ogni svariati decenni, alcuni sistemi binari che ospitano al loro interno un buco nero emettono degli outburst, vale a dire delle “esplosioni” durante le quali la materia che cade sul buco nero rilascia enormi quantità di energia, anche sotto forma di raggi X. I buchi neri nei sistemi binari sono tipicamente circondati da dischi di accrescimento, formati da gas proveniente da una stella compagna che spiraleggia lentamente verso il centro. L’attività di accrescimento dei buchi neri si osserva di solito attraverso i raggi X, che vengono generati nelle parti interne dei dischi, dove le temperature raggiungono (e a volte superano) i 10 milioni di gradi Kelvin. Lo studio ha riguardato V404 Cygni, uno dei sistemi binari che ospita un buco nero più vicino alla Terra, risvegliatosi il 15 giugno 2015 dopo 26 anni di inattività, mostrando una di queste esplosioni. Il team di scienziati, guidato da ricercatori dell’Università di Kyoto, è riuscito a ottenere una quantità senza precedenti di dati ottici provenienti da V404 Cygni, grazie ai quali è stato possibile rilevare schemi ripetuti con tempi scala da alcuni minuti a diverse ore. Le fluttuazioni nella banda ottica sono correlabili con quelle nei raggi X.

Sulla base dell’analisi dei dati ottici e nei raggi X, gli astronomi di Kyoto e dei loro collaboratori dell’agenzia spaziale giapponese JAXA, del laboratorio nazionale RIKEN, e dell’Università di Hiroshima hanno dimostrato che l’informazione ottica proviene dai raggi X, che emergono a loro volta dalla regione più interna del disco di accrescimento. I raggi X, infatti, irradiano e scaldano la regione esterna del disco, facendo sì che questa emetta luce visibile. L’osservazione di questo outburst, sottolineano i ricercatori, è stata il frutto di una collaborazione internazionale molto estesa, tra paesi in fusi orari differenti.

«Le stelle possono essere osservate solo dopo il tramonto, e ogni notte ha un numero limitato di ore, ma effettuando osservazioni in diverse località in tutto il mondo possiamo raccogliere un quantitativo maggiore di dati», ha spiegato il co-autore dello studio Daisuke Nogami. «Siamo felici che la nostra rete internazionale di osservatori sia stata in grado di unire le forze per documentare questo evento raro e prezioso».

Lo studio ha anche rivelato che le variazioni periodiche avvengono a tassi di accrescimento inferiori a quanto si pensava in precedenza (circa un decimo dei valori stimati). Questo indica che il fattore scatenante dell’attività osservata non è tanto la materia in accrescimento, quanto la durata dei periodi orbitali.

(fonte: Inaf-Nature)

da Sorrentino | Dic 22, 2015 | Astronomia, Primo Piano

La luna piena illumina la notte di Natale, tra le 16:20 del 24 Dicembre e le 7:00 del mattino del 25. Un fenomeno che non deve essere confuso con la SuperLuna, ma solo una coincidenza astronomica che si ripete dopo 38 anni e viene definita “Luna fredda” o “Luna della neve”, in quanto ultimo plenilunio dell’anno riferito al clima freddo che tale però non è sull’Italia. L’ultimo Natale con la Luna piena era capitato nel 1977; per il prossimo dovremo attendere altri 19 anni, il 25 dicembre 2034. Ammirare la luna piena il giorno di Natale è un evento alquanto raro. La durata del ciclo lunare (29,5 giorni) e dell’anno solare fa sì che ogni anno si abbiamo dalle 12 alle 13 lune piene e che le lune piene di anno in anno si spostino di circa 11 giorni.

La luna piena illumina la notte di Natale, tra le 16:20 del 24 Dicembre e le 7:00 del mattino del 25. Un fenomeno che non deve essere confuso con la SuperLuna, ma solo una coincidenza astronomica che si ripete dopo 38 anni e viene definita “Luna fredda” o “Luna della neve”, in quanto ultimo plenilunio dell’anno riferito al clima freddo che tale però non è sull’Italia. L’ultimo Natale con la Luna piena era capitato nel 1977; per il prossimo dovremo attendere altri 19 anni, il 25 dicembre 2034. Ammirare la luna piena il giorno di Natale è un evento alquanto raro. La durata del ciclo lunare (29,5 giorni) e dell’anno solare fa sì che ogni anno si abbiamo dalle 12 alle 13 lune piene e che le lune piene di anno in anno si spostino di circa 11 giorni.

Dopo il solstizio d’inverno del 22 dicembre, il plenilunio sarà stato preceduto dall’occultazione di Aldebaran, la stella più luminosa della Costellazione del Toro a 65 anni luce dalla Terra, tra le 19.05 e le 20.08 del 23 dicembre. A Natale oscurata anche la cometa Catalina, visibile a partire dagli inizi del mese di dicembre ma poi al massimo livello di luminosità a metà gennaio 2016.

da Sorrentino | Dic 17, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Due telescopi spaziali, XMM-Newton dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, e NuSTAR della NASA, hanno osservato il denso anello di polveri e gas che circonda il buco nero super-massivo, al centro della galassia NGC 1068. Queste accurate misure hanno permesso a un team internazionale di astronomi, guidato da Andrea Marinucci, dell’Università Roma Tre di Roma e associato INAF, e a cui hanno partecipato due ricercatori dell’INAF, di rivelare per la prima volta che questa enorme struttura di materia a forma di ciambella non è compatta e uniforme, ma presenta una struttura granulosa, con dei ‘buchi’ che, di tanto in tanto, rendono direttamente visibili le regioni più prossime al buco nero stesso.

Due telescopi spaziali, XMM-Newton dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, e NuSTAR della NASA, hanno osservato il denso anello di polveri e gas che circonda il buco nero super-massivo, al centro della galassia NGC 1068. Queste accurate misure hanno permesso a un team internazionale di astronomi, guidato da Andrea Marinucci, dell’Università Roma Tre di Roma e associato INAF, e a cui hanno partecipato due ricercatori dell’INAF, di rivelare per la prima volta che questa enorme struttura di materia a forma di ciambella non è compatta e uniforme, ma presenta una struttura granulosa, con dei ‘buchi’ che, di tanto in tanto, rendono direttamente visibili le regioni più prossime al buco nero stesso.

Negli ultimi anni si è consolidata l’idea che molti tra i più massicci buchi neri nell’universo sono avvolti da spesse strutture di materia a forma di ciambella (che gli addetti ai lavori chiamano toro), come quella presente nel nucleo attivo di NGC 1068, una galassia simile alla nostra, distante circa 47 milioni di anni luce da noi, in direzione della costellazione della Balena. Il modello teorico che unifica le proprietà osservative dei nuclei galattici, spiega come la loro luminosità dipenda proprio dall’orientamento di questa ciambella rispetto alla nostra linea di vista. Se la ciambella è di taglio rispetto a noi, il buco nero risulta completamente oscurato. Se invece la ciambella ci appare di faccia, le regioni più prossime al buco nero centrale super-massivo, che emettono intensi flussi di radiazione di alta energia, possono essere rilevate.

Studi sempre più approfonditi avevano però suggerito che queste strutture non sono sempre così perfette e omogenee nella loro composizione come inizialmente si riteneva. La scoperta ottenuta analizzando le osservazioni di NuSTAR e XMM-Newton conferma, per la prima volta, l’esistenza di una configurazione disomogenea e granulosa nel materiale circostante il buco nero in NGC 1068, e rafforza l’idea che questo fenomeno può essere comune tra gli altri buchi neri super-massivi al centro delle galassie. «Fino a non molto tempo fa, credevamo che alcuni buchi neri super-massivi fossero nascosti da gigantesche e monolitiche mura di materia gassosa e molecolare che oscuravano completamente la vista del buco nero racchiuso al loro interno, nella direzione della nostra linea di vista» dice Fabrizio Nicastro, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, che ha partecipato allo studio. «Ora, grazie anche alla nostra scoperta, sappiamo che queste mura sono tutt’altro che stazionarie e monolitiche, ma presentano grossi squarci nella loro struttura e si muovono in modo turbolento intorno al buco nero centrale, lasciandolo intravedere di tanto in tanto, quando uno di questi squarci viene a trovarsi in corrispondenza della nostra direzione di vista

Tra il 2014 e il 2015 sia NuSTAR che XMM-Newton hanno osservato nei raggi X il buco nero super-massivo in NGC 1068. Nel mese di agosto del 2014, NuSTAR ha osservato un picco di luminosità provenire dal buco nero. NuSTAR è in grado di rilevare raggi X di più alta energia rispetto a XMM-Newton, i soli potenzialmente in grado di attraversare le dense nubi di materia che circondano il buco nero in NGC 1068. Secondo il team di scienziati questo improvviso picco di raggi X ad alta energia è stato causato da una temporanea riduzione dello spessore del materiale che oscurava il buco nero. «E’ come in un giorno parzialmente nuvoloso e burrascoso, quando le nuvole si muovono rapidamente e coprono e scoprono il sole rispetto alla nostra direzione di vista, lasciando così passare più o meno luce» spiega Marinucci.

Per gli scienziati che hanno condotto lo studio, che viene pubblicato oggi in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society letters, ulteriori indagini potranno far luce sulle possibili cause che determinano queste disomogeneità nelle strutture delle ciambelle circondanti i nuclei galattici attivi: «le turbolenze e disomogeneità di queste strutture potrebbero essere generate dall’interno, dallo stesso buco nero nell’atto di ingurgitare materia ad esso vicina, o al contrario da agglomerati di materia di densità diverse che precipitano sulla struttura dall’esterno, attratti dall’intensa forza gravitazionale esercitata dal buco nero» chiarisce Simonetta Puccetti (INAF-Osservatorio Astronomico di Roma e Science Data Center dell’Agenzia Spaziale Italiana, ASDC), anche lei nel team che ha realizzato lo studio.

da Sorrentino | Dic 10, 2015 | Astronomia, Industria, Primo Piano

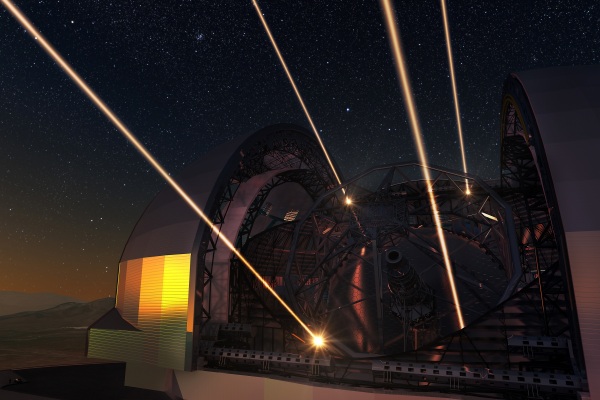

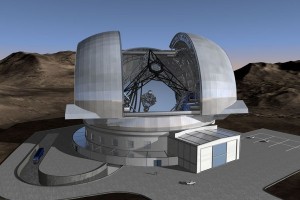

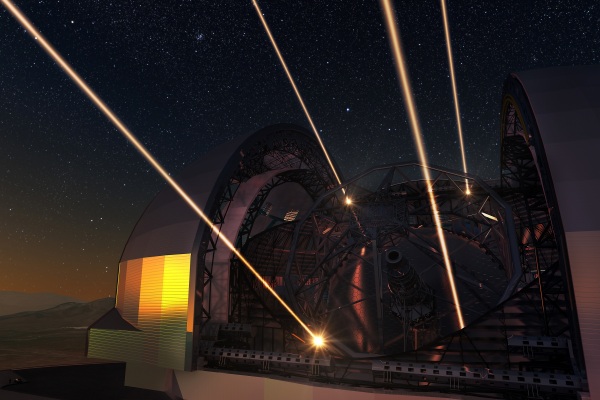

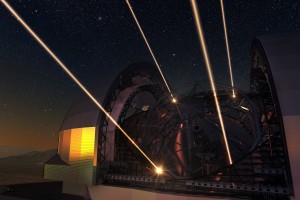

Artist’s impression of the European Extremely Large Telescope deploying lasers for adaptive optics

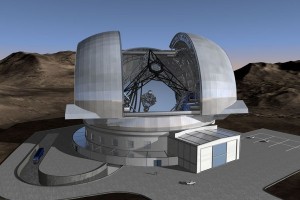

La realizzazione di MAORY, un modulo cruciale dell’E-ELT, European Extremely Large Telescope, il telescopio europeo da 39 metri destinato a rivoluzionare l’astronomia, è stata affidata a un consorzio internazionale guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. L’accordo per la progettazione e la costruzione del sistema di ottiche adattive MAORY è stato firmato nel quartier generale dell’ESO a Garching in Germania, tra lo European Southern Observatory (ESO) e un consorzio internazionale guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e di cui fa parte anche l’Institut National des Sciences de l’Univers del CNRS francese).

“La messa a punto di tecnologie innovative, che consentono di affondare le mani nei segreti della Natura, ha sempre giocato un ruolo primario nello sviluppo della società moderna. Basti pensare al WI-FI, un dispositivo inventato e poi brevettato anni fa dai radioastronomi australiani”, ricorda Nicola D’Amico, presidente INAF “proprio per fronteggiare problematiche connesse a sofisticate misure astronomiche, una diavoleria che poi ha cambiato la nostra vita e ha creato un colossale business. Oggi siamo di fronte ad un fenomeno simile: l’ottica adattiva costituisce una vera rivoluzione tecnologica messa in moto sempre dalla nostra instancabile voglia di conoscere l’Universo, e il fatto che l’Italia sia in prima linea su questo fronte è motivo di orgoglio per la Nazione.”

Grazie a MAORY, acronimo per Multi-conjugate Adaptive Optics RelaY, gli strumenti per le osservazioni nel vicino infrarosso di E-ELT (primo fra tutti MICADO, la fotocamera di prima generazione di E-ELT) potranno avvalersi dell’ottica adattiva multi-coniugata con “stelle-guida” artificiali generate da fasci laser. Analizzando accuratamente la luce proveniente da sei stelle-guida laser e da tre stelle-guida naturali, MAORY è in grado di calcolare l’esatta conformazione che devono assumere gli specchi adattivi situati lungo il percorso ottico fra l’oggetto celeste osservato e gli strumenti scientifici. Mediante questi dispositivi – particolari specchi dalla superficie deformabile – è possibile compensare in tempo reale i disturbi dovuti a fenomeni quali la turbolenza atmosferica e l’effetto del vento sul telescopio, che altrimenti degraderebbero la qualità dell’immagine limitando fortemente le prestazioni di E-ELT e dei suoi strumenti scientifici.

“Il processo di analisi della luce e di compensazione dei disturbi mediante gli specchi adattivi viene ripetuto costantemente durante tutta la durata dell’esposizione”, spiega Diolaiti, “con frequenza di ripetizione tipica di 500 volte al secondo o anche maggiore. Utilizzando più specchi adattivi lungo il percorso ottico, da cui il nome ‘ottica adattiva multi-coniugata’, MAORY è in grado di fornire immagini corrette su un campo di vista molto più esteso rispetto all’ottica adattiva tradizionale. Uno di questi specchi è l’imponente specchio quaternario di E-ELT, che sarà realizzato da un consorzio di industrie italiane.

“Il processo di analisi della luce e di compensazione dei disturbi mediante gli specchi adattivi viene ripetuto costantemente durante tutta la durata dell’esposizione”, spiega Diolaiti, “con frequenza di ripetizione tipica di 500 volte al secondo o anche maggiore. Utilizzando più specchi adattivi lungo il percorso ottico, da cui il nome ‘ottica adattiva multi-coniugata’, MAORY è in grado di fornire immagini corrette su un campo di vista molto più esteso rispetto all’ottica adattiva tradizionale. Uno di questi specchi è l’imponente specchio quaternario di E-ELT, che sarà realizzato da un consorzio di industrie italiane.

Il progetto per la costruzione di MAORY è un’avventura di dieci anni che coinvolge decine di persone nell’ambito della collaborazione internazionale tra Italia, Francia e ESO. MAORY si avvarrà dell’esperienza acquisita con il Multi-Conjugate Adaptive Optics Demonstrator (MAD), che già ha dimostrato, sul Very Large Telescope (VLT), la fattibilità della tecnologia alla base del progetto. Inoltre, alle spalle di MAORY ci sono lunghi anni d’intensa attività di sviluppo, sia presso l’ESO che nel resto della comunità scientifica, nonché il lavoro in corso sullo strumento per l’ottica adattiva del VLT. E-ELT sarà il più grande occhio del mondo rivolto verso il cielo, e MAORY gli consentirà di sfruttare appieno questo suo primato.

Conoscere con precisione e affidabilità la massa delle stelle è fondamentale per ricostruirne la storia, poiché la massa è proprio il parametro principale che determina l’evoluzione di un astro, stabilisce la durata della sua ‘vita’ e segna quello che sarà il suo destino finale. Un team tutto italiano di astronomi guidato da Francesco Ferraro, dell’Università di Bologna e associato INAF, e comprendente anche Davide Massari, in forza all’Osservatorio Astronomico di Bologna dell’INAF, propone un metodo per misurare la massa delle stelle, una sorta di “bilancia cosmica” grazie alla quale è possibile identificare, in mezzo ad una moltitudine di astri di piccola massa, oggetti più pesanti che sarebbero altrimenti indistinguibili. Il metodo, che viene pubblicato in un articolo sulla rivista The Astrophysical Journal, risulta particolarmente utile per scovare stelle “false magre” all’interno di ammassi globulari galattici ed è stato sviluppato nell’ambito del progetto Cosmic-Lab, finanziato con quasi 2 milioni di euro dall’Unione Europea.

Conoscere con precisione e affidabilità la massa delle stelle è fondamentale per ricostruirne la storia, poiché la massa è proprio il parametro principale che determina l’evoluzione di un astro, stabilisce la durata della sua ‘vita’ e segna quello che sarà il suo destino finale. Un team tutto italiano di astronomi guidato da Francesco Ferraro, dell’Università di Bologna e associato INAF, e comprendente anche Davide Massari, in forza all’Osservatorio Astronomico di Bologna dell’INAF, propone un metodo per misurare la massa delle stelle, una sorta di “bilancia cosmica” grazie alla quale è possibile identificare, in mezzo ad una moltitudine di astri di piccola massa, oggetti più pesanti che sarebbero altrimenti indistinguibili. Il metodo, che viene pubblicato in un articolo sulla rivista The Astrophysical Journal, risulta particolarmente utile per scovare stelle “false magre” all’interno di ammassi globulari galattici ed è stato sviluppato nell’ambito del progetto Cosmic-Lab, finanziato con quasi 2 milioni di euro dall’Unione Europea.

Si chiama PASS 8 ed è il nuovo software che ricostruisce l’interazione dei fotoni gamma con i rivelatori di Fermi, il satellite della NASA, cui l’Italia collabora con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia. Grazie all’entrata in funzione di PASS 8, Fermi è stato potenziato, e ora l’esperimento è in grado di fornire prestazioni senza precedenti.

Si chiama PASS 8 ed è il nuovo software che ricostruisce l’interazione dei fotoni gamma con i rivelatori di Fermi, il satellite della NASA, cui l’Italia collabora con Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia. Grazie all’entrata in funzione di PASS 8, Fermi è stato potenziato, e ora l’esperimento è in grado di fornire prestazioni senza precedenti.

La luna piena illumina la notte di Natale, tra le 16:20 del 24 Dicembre e le 7:00 del mattino del 25. Un fenomeno che non deve essere confuso con la SuperLuna, ma solo una coincidenza astronomica che si ripete dopo 38 anni e viene definita “Luna fredda” o “Luna della neve”, in quanto ultimo plenilunio dell’anno riferito al clima freddo che tale però non è sull’Italia. L’ultimo Natale con la Luna piena era capitato nel 1977; per il prossimo dovremo attendere altri 19 anni, il 25 dicembre 2034. Ammirare la luna piena il giorno di Natale è un evento alquanto raro. La durata del ciclo lunare (29,5 giorni) e dell’anno solare fa sì che ogni anno si abbiamo dalle 12 alle 13 lune piene e che le lune piene di anno in anno si spostino di circa 11 giorni.

La luna piena illumina la notte di Natale, tra le 16:20 del 24 Dicembre e le 7:00 del mattino del 25. Un fenomeno che non deve essere confuso con la SuperLuna, ma solo una coincidenza astronomica che si ripete dopo 38 anni e viene definita “Luna fredda” o “Luna della neve”, in quanto ultimo plenilunio dell’anno riferito al clima freddo che tale però non è sull’Italia. L’ultimo Natale con la Luna piena era capitato nel 1977; per il prossimo dovremo attendere altri 19 anni, il 25 dicembre 2034. Ammirare la luna piena il giorno di Natale è un evento alquanto raro. La durata del ciclo lunare (29,5 giorni) e dell’anno solare fa sì che ogni anno si abbiamo dalle 12 alle 13 lune piene e che le lune piene di anno in anno si spostino di circa 11 giorni.