da Sorrentino | Dic 9, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

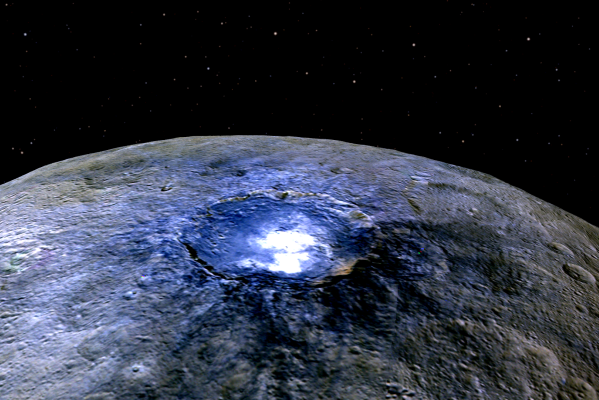

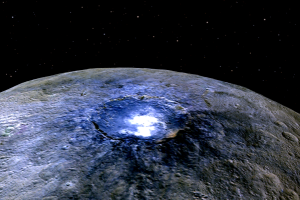

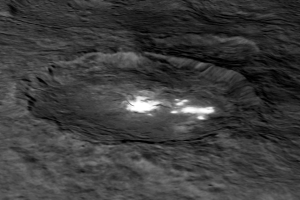

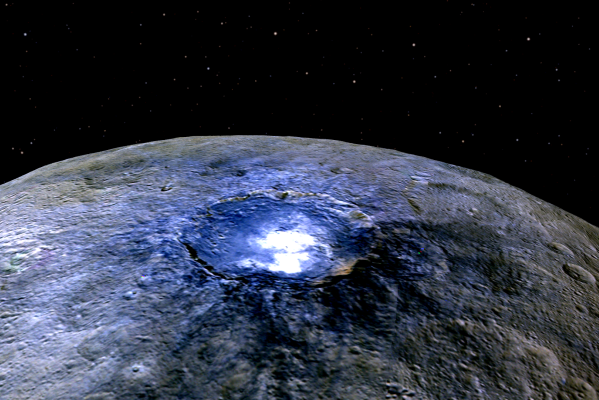

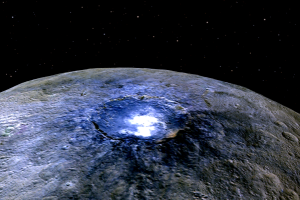

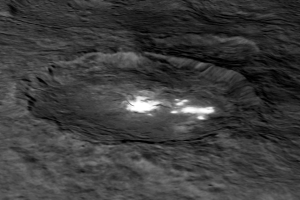

Tracce di argilla contenenti ammoniaca. È quanto rilevato dallo strumento VIR a bordo della sonda Dawn sulla superficie del pianeta nano Cerere. La scoperta, ottenuta grazie allo spettrometro ad immagine VIR, realizzato da Selex Galileo con il coordinamento e finanziamento dell’ASI e la guida scientifica dell’INAF-IAPS, suggerisce che Cerere possa essersi formato in una zona più esterna del Sistema Solare rispetto alla sua attuale posizione.

Tracce di argilla contenenti ammoniaca. È quanto rilevato dallo strumento VIR a bordo della sonda Dawn sulla superficie del pianeta nano Cerere. La scoperta, ottenuta grazie allo spettrometro ad immagine VIR, realizzato da Selex Galileo con il coordinamento e finanziamento dell’ASI e la guida scientifica dell’INAF-IAPS, suggerisce che Cerere possa essersi formato in una zona più esterna del Sistema Solare rispetto alla sua attuale posizione.

“La scoperta di fasi ammoniate su Cerere indica che la questo corpo può essere almeno in parte costituto da materiale condensatosi a basse temperature, tipiche delle zone più esterne del sistema solare. L’ammoniaca è stata individuata, ad esempio, su alcuni corpi trans-nettuniani e sul sistema di Plutone. Questa scoperta potrebbe confermare alcune teorie sulla migrazione dei pianeti nelle fasi primordiali del sistema solare”, ha detto Maria Cristina De Sanctis, INAF – IAPS, responsabile scientifico dello strumento e primo autore dell’articolo, che verrà pubblicato il 10 dicembre sulla rivista Nature. La presenza di ammoniaca è un dato di fondamentale importanza per lo studio della storia evolutiva di Cerere. Oggi, con le attuali condizioni di temperatura e pressione, il ghiaccio di ammoniaca non potrebbe sopravvivere sulla superficie. E nemmeno in passato, secondo il parere degli scienziati, l’ammoniaca avrebbe potuto formarsi in quantità compatibili con le attuali osservazioni di VIR, considerando Cerere nella sua attuale posizione. Questa contraddizione suggerisce la possibilità che Cerere non si sia formato dove risiede oggi, nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove.

“DAWN ci sta aiutando a comprendere la formazione e l’evoluzione del Sistema Solare – ha commentato Raffaele Mugnuolo responsabile ASI per la missione – nei primi miliardi di anni, i pianeti erano ancora in movimento prima di raggiungere l’equilibrio orbitale attuale e sembra che anche Cerere abbia compiuto lo stesso percorso”.

Gli ultimi dati collezionati dalla sonda mettono ancora più in evidenza le differenze tra i due corpi celesti osservati da DAWN: Vesta è asciutto e presenta una superficie ricca di crateri che testimoniano una sua permanenza nella fascia degli asteroidi. Cerere invece è un piccolo mondo scuro e con caratteristiche morfologiche la cui natura è ancora tutta da scoprire. Non resta che aspettare la prossima fase della missione prevista per metà dicembre: DAWN in quel periodo osserverà Cerere da “soli” 380 chilometri di distanza: ciò le permetterà di realizzare immagini ad alta risoluzione di fondamentale importanza per il progresso della ricerca planetologica.

Gli ultimi dati collezionati dalla sonda mettono ancora più in evidenza le differenze tra i due corpi celesti osservati da DAWN: Vesta è asciutto e presenta una superficie ricca di crateri che testimoniano una sua permanenza nella fascia degli asteroidi. Cerere invece è un piccolo mondo scuro e con caratteristiche morfologiche la cui natura è ancora tutta da scoprire. Non resta che aspettare la prossima fase della missione prevista per metà dicembre: DAWN in quel periodo osserverà Cerere da “soli” 380 chilometri di distanza: ciò le permetterà di realizzare immagini ad alta risoluzione di fondamentale importanza per il progresso della ricerca planetologica.

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

da Sorrentino | Dic 4, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Una supernova esplosa ai nostri occhi quasi 20 anni fa è stata oggetto di un lungo e accurato studio che ha visto impegnato un team di ricercatori, molti dei quali dell’INAF, che ne ha ricostruito in dettaglio l’evoluzione.

Una supernova esplosa ai nostri occhi quasi 20 anni fa è stata oggetto di un lungo e accurato studio che ha visto impegnato un team di ricercatori, molti dei quali dell’INAF, che ne ha ricostruito in dettaglio l’evoluzione.

La storia, a cui si lega l’attività di ricerca di Stefano Benetti, astronomo dell’INAF, ora in forza all’Osservatorio Astronomico di Padova, inizia nel luglio del 1996, quando la supernova apparve in NGC 7689, una bella galassia a spirale distante da noi circa 75 milioni di anni luce, in direzione della costellazione della Fenice. Stefano Benetti era allora un giovane astronomo presso l’osservatorio ESO (European Southern Observatory) a La Silla, in Cile, che aveva il compito di gestire il programma dedicato ai Target of Opportunity, ovvero quelle osservazioni in cui il tempismo è fondamentale. Come appunto per le esplosioni di supernova, non prevedibili e che richiedono, per ottenere il massimo delle informazioni scientifiche, misure quanto più prossime al tempo della loro prima apparizione in cielo. Allora si diede il via a una serie di osservazioni con i migliori strumenti a disposizione dello European Southern Observatory sulle Ande cilene, che nel tempo hanno visto coinvolti anche il Very Large Telescope e gli spettrografi FORS2 e XShooter, ed eseguite all’interno di programmi osservativi guidati dai membri del gruppo di ricerca sulle supernovae presso le strutture INAF di Padova e Asiago.

I tanti dati accumulati ed elaborati, sintetizzati nel lavoro che destinato alla pubblicazione sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, tracciano un quadro dettagliatissimo della storia di SN1996al: classificata come una supernova di tipo II lineare, nella sua fase di massima luminosità ha brillato come più di un miliardo di soli. Tipo II significa che lo spettro ricavato dalla sua radiazione è dominato dalla presenza di righe dell’Idrogeno; lineare significa che la curva di luce segue un andamento lineare (in magnitudine) dopo il massimo.

Grazie alle accurate misure spettroscopiche, il team è riuscito a calcolare anche la velocità con cui si stanno allontanando i resti della stella esplosa come supernova, prossima ai quaranta milioni di chilometri l’ora. Ma non solo: è anche riuscito a dedurre che questi brandelli stellari si stavano muovendo all’interno di altro materiale, perso dalla stella progenitrice prima dell’esplosione e in moto a velocità almeno dieci volte più basse.

Grazie alle accurate misure spettroscopiche, il team è riuscito a calcolare anche la velocità con cui si stanno allontanando i resti della stella esplosa come supernova, prossima ai quaranta milioni di chilometri l’ora. Ma non solo: è anche riuscito a dedurre che questi brandelli stellari si stavano muovendo all’interno di altro materiale, perso dalla stella progenitrice prima dell’esplosione e in moto a velocità almeno dieci volte più basse.

«Probabilmente, questo materiale circumstellare non era distribuito uniformemente attorno alla stella, ma era soprattutto distribuito su un disco la cui estensione era maggiore di 0.5 anni luce» spiega Benetti. «Dunque la stella ha perso questo disco di materia in modo costante per molto tempo prima di esplodere». «Fatto insolito per questi tipi di studi, abbiamo rintracciato in dati di archivio la luce emessa dalla stella progenitrice nella riga H-alfa dell’idrogeno ionizzato, otto anni prima di esplodere» aggiunge Benetti. «Questa osservazione fondamentale ci ha detto che l’oggetto celeste inizialmente era una stella abbastanza massiccia, con una massa 25 volte quella del Sole».

«Questo – prosegue l’astronomo – insieme allo studio della variazione della luminosità e velocità della supernova, ci ha portato con il tempo ad ipotizzare che la stella progenitrice di SN 1996al abbia prodotto un’esplosione intrinsecamente abbastanza debole (circa dieci volte più debole di una supernova “normale”), dove la maggior parte della materia che formava la stella non è stata espulsa nell’esplosione, ma è ricaduta sul remnant, ovvero il residuo densissimo del nucleo stellare sopravvissuto alla catastrofica deflagrazione. Quindi, al centro della zona dove è avvenuta l’esplosione ora ci dovrebbe essere un buco nero avente una massa di circa 7-8 masse solari! Potremmo aver così osservato per la prima volta la fine di una stella massiccia, altrimenti destinata ad una fine oscura ed anonima (come previsto dalle teorie di evoluzione stellare) se non avesse avuto attorno una nebulosa che ha reso l’ultimo suo bagliore non solo notevolmente più luminoso, ma anche estremamente protratto nel tempo.»

da Sorrentino | Dic 3, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Gli studi astronomici propongono ogni giorno nuove conoscenze ed ecco che un gruppo di ricercatori, tra cui due astrofisici dell’INAF, fa luce, è il caso di dire, su una generazione di stelle giganti, evolute e ricche di alluminio, la cui esistenza all’interno degli ammassi globulari (enormi agglomerati che contano centinaia di migliaia di stelle, dislocati nella nostra Galassia) era prevista dai modelli teorici di evoluzione stellare ma che finora non erano state trovate. Recentemente erano state proposte addirittura teorie alternative che ne spiegavano l’assenza. Questa generazione di stelle “fantasma” è però stata finalmente scoperta, e il merito va a un team internazionale di scienziati, guidati da Domingo Anìbal García-Hernández dell’Instituto de Astrofísica de Canarias-IAC e a cui hanno partecipato Sara Lucatello e Santi Cassisi, dell’INAF. Nel loro lavoro, pubblicato il 3 dicembre 2015 sul sito web della rivista The Astrophysical Journal Letters (ApJL) viene riportata l’identificazione in quattro ammassi globulari Galattici, diversi per età e composizione chimica, di quelle stelle, che gli astrofisici chiamano stelle di AGB (acronimo di Asymptotic Giant Branch, Ramo Asintotico delle Giganti), ricche di alluminio.

Gli studi astronomici propongono ogni giorno nuove conoscenze ed ecco che un gruppo di ricercatori, tra cui due astrofisici dell’INAF, fa luce, è il caso di dire, su una generazione di stelle giganti, evolute e ricche di alluminio, la cui esistenza all’interno degli ammassi globulari (enormi agglomerati che contano centinaia di migliaia di stelle, dislocati nella nostra Galassia) era prevista dai modelli teorici di evoluzione stellare ma che finora non erano state trovate. Recentemente erano state proposte addirittura teorie alternative che ne spiegavano l’assenza. Questa generazione di stelle “fantasma” è però stata finalmente scoperta, e il merito va a un team internazionale di scienziati, guidati da Domingo Anìbal García-Hernández dell’Instituto de Astrofísica de Canarias-IAC e a cui hanno partecipato Sara Lucatello e Santi Cassisi, dell’INAF. Nel loro lavoro, pubblicato il 3 dicembre 2015 sul sito web della rivista The Astrophysical Journal Letters (ApJL) viene riportata l’identificazione in quattro ammassi globulari Galattici, diversi per età e composizione chimica, di quelle stelle, che gli astrofisici chiamano stelle di AGB (acronimo di Asymptotic Giant Branch, Ramo Asintotico delle Giganti), ricche di alluminio.

I ricercatori hanno analizzato l’abbondanza di alluminio in stelle di dieci ammassi globulari della Via Lattea utilizzando gli spettri nel vicino infrarosso raccolti nell’ambito della collaborazione internazionale Sloan Digital Sky Survey (SDSS-III), ottenuti con lo spettrografo APOGEE (Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment) nella banda H del vicino infrarosso (1,6 micron). I lavori precedenti erano invece basati su osservazioni fatte in luce visibile. Le abbondanze di alluminio ottenute dagli spettri sono state combinate con fotometria da terra ad alta precisione per identificare correttamente le stelle di AGB, e distinguerle così da altre categorie di stelle, come le giganti rosse e le stelle del braccio orizzontale.

«Le precedenti analisi osservative sembravano suggerire che le stelle cosiddette di seconda generazione, ricche di alluminio, non raggiungessero la fase evolutiva di AGB, e la spiegazione che ne era stata data era che esse subissero un efficiente processo di perdita di massa durante la precedente fase di combustione centrale di elio» commenta Santi Cassisi, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Teramo. «Questa soluzione contrastava con i risultati di un nostro recente studio teorico. Pertanto l’apparente mancanza di stelle di seconda generazione lungo l’AGB sarebbe stata un problema rilevante per i modelli di evoluzione stellare e le teorie di formazione degli ammassi globulari».

Lo studio degli ammassi globulari – tradizionalmente utilizzati per indagare l’evoluzione stellare, e a lungo considerati composti da un’unica popolazione di stelle, nate nello stesso momento e con la medesima composizione chimica – ha recentemente rivelato, grazie anche ad un fondamentale contributo portato da ricercatori dell’INAF, che essi contengono più popolazioni stellari, cronologicamente molto vicine come tempi di formazione, ma di composizione chimica profondamente diversa . Nella prima generazione stellare, alluminio e sodio sono scarsi, mentre nella seconda le stelle sono “contaminate” dalla prima popolazione e sono ricche di questi elementi chimici. Lo studio delle abbondanze chimiche permette di stabilire a quale popolazione appartengono le stelle osservate e quindi a stabilire i relativi rapporti di popolazione. Finora erano state trovate due popolazioni di stelle in diversi stadi evolutivi, ma le stelle di AGB studiate nella letteratura esibivano una composizione chimica tipica della prima popolazione, cioè con basso contenuto di sodio e alluminio.

Lo studio degli ammassi globulari – tradizionalmente utilizzati per indagare l’evoluzione stellare, e a lungo considerati composti da un’unica popolazione di stelle, nate nello stesso momento e con la medesima composizione chimica – ha recentemente rivelato, grazie anche ad un fondamentale contributo portato da ricercatori dell’INAF, che essi contengono più popolazioni stellari, cronologicamente molto vicine come tempi di formazione, ma di composizione chimica profondamente diversa . Nella prima generazione stellare, alluminio e sodio sono scarsi, mentre nella seconda le stelle sono “contaminate” dalla prima popolazione e sono ricche di questi elementi chimici. Lo studio delle abbondanze chimiche permette di stabilire a quale popolazione appartengono le stelle osservate e quindi a stabilire i relativi rapporti di popolazione. Finora erano state trovate due popolazioni di stelle in diversi stadi evolutivi, ma le stelle di AGB studiate nella letteratura esibivano una composizione chimica tipica della prima popolazione, cioè con basso contenuto di sodio e alluminio.

Un lavoro di Campbell e colleghi comparso su Nature nel 2013 ha vivacizzato il dibattito, riportando la completa mancanza di stelle di seconda popolazione nel Ramo Asintotico delle Giganti nell’ammasso globulare NGC6752 e suggerendo che le stelle della seconda popolazione non attraversassero la fase di AGB, forse a causa di una notevole perdita di massa nella fase precedente, cioè quella di braccio orizzontale. La soluzione proposta però portò un inevitabile scompiglio tra gli addetti ai lavori poiché non era prevista nello scenario canonico dell’evoluzione stellare. In più, la mancanza di stelle di AGB di seconda generazione nell’ammasso in esame, avrebbe reso impossibile spiegare i rapporti dei conteggi tra stelle di prima e seconda generazione sulla base dei tempi evolutivi previsti dai modelli stellari più recenti. Dunque, abbracciare questa ipotesi significava riconoscere l’inattendibilità degli attuali modelli teorici di evoluzione stellare per le stelle di piccola massa.

«La nostra scoperta di stelle ricche di alluminio, e quindi appartenenti alla seconda popolazione, in quattro ammassi globulari, uno dei quali molto simile a quello studiato da Campbell e collaboratori» spiega Sara Lucatello dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova «è un’importante conferma per i modelli di evoluzione stellare. La spettroscopia infrarossa presenta indubbiamente dei vantaggi rispetto a quella ottica nello studio della composizione chimica di stelle fredde ed evolute come quelle in oggetto, soprattutto per quanto riguarda alcuni elementi chiave come il sodio e l’alluminio, discriminanti per le due popolazioni».

da Sorrentino | Nov 28, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Fra i cinque nuovi FRBs (lampi radio molto rari e di durata brevissima, nell’ordine di millisecondi) rilevati dal radiotelescopio di Parkes, in Australia, ce n’è uno dal profilo inspiegabile. Fra gli autori della scoperta due ricercatori dell’INAF di Cagliari, Marta Burgay e Andrea Possenti. I fast radio bursts, lampi radio veloci, furono scoperti nel 2007. Ecco che rilevarne due in rapidissima successione, appena 2.4 ms di ritardo fra il primo picco e il secondo, costituisce motivo di attenzione da parte degli astronomi. Se ne discute da quando, mercoledì 25 novembre 2015, la descrizione della scoperta è stata pubblicata ufficialmente, con riferimento all’evento che risale al 2 ottobre del 2012, giorno in cui il segnale radio, battezzato FRB 121002, venne captato dall’antenna del radiotelescopio di Parkes, in Australia, dopo un viaggio attraverso il cosmo durato verosimilmente parecchi miliardi di anni.

Fra i cinque nuovi FRBs (lampi radio molto rari e di durata brevissima, nell’ordine di millisecondi) rilevati dal radiotelescopio di Parkes, in Australia, ce n’è uno dal profilo inspiegabile. Fra gli autori della scoperta due ricercatori dell’INAF di Cagliari, Marta Burgay e Andrea Possenti. I fast radio bursts, lampi radio veloci, furono scoperti nel 2007. Ecco che rilevarne due in rapidissima successione, appena 2.4 ms di ritardo fra il primo picco e il secondo, costituisce motivo di attenzione da parte degli astronomi. Se ne discute da quando, mercoledì 25 novembre 2015, la descrizione della scoperta è stata pubblicata ufficialmente, con riferimento all’evento che risale al 2 ottobre del 2012, giorno in cui il segnale radio, battezzato FRB 121002, venne captato dall’antenna del radiotelescopio di Parkes, in Australia, dopo un viaggio attraverso il cosmo durato verosimilmente parecchi miliardi di anni.

Due eventi mostruosamente energetici e in rapida successione – si legge nel report di INAF – meno di un quattrocentesimo di secondo l’uno dall’altro, avvenuti in un passato remotissimo ben al di fuori della nostra galassia. Fotoni la cui origine, nel tempo e nello spazio, è talmente lontana da far sì che il battito di ciglia che li separa rifletta la variazione, avvenuta nel frattempo, della stessa geometria dell’universo.

«In origine, quando i lampi sono stati emessi», nota infatti uno fra gli autori della scoperta, Andrea Possenti, radioastronomo all’INAF di Cagliari, «la separazione era di circa un millisecondo. Questo perché, secondo l’interpretazione più comune di questi eventi, che li vuole originati da sorgenti a distanza cosmologica (dunque molti miliardi di anni luce), la distanza di questo burst fa sì che, nel tempo richiesto dalle onde radio per trasferirsi dalla sorgente a noi che le osserviamo, l’universo sia andato espandendosi. Introducendo così, fra i due eventi, un allungamento dei tempi (apparente) rispetto alla separazione originale.

Andrea Possenti e Marta Burgay (l’altra firma INAF dello studio, guidato da David Champion del Max Planck Institute for Radio Astronomy), entrambi esperti di pulsar, sono fra gli astronomi che partecipano alla survey HTRU (High Time Resolution Universe, a 1.4 GHz): la più grande mai condotta alla caccia di questi rarissimi lampi radio. A oggi se ne conoscono 9 soltanto, almeno limitandosi a quelli di chiara origine extragalattica, e di questi ben cinque – fra i quali appunto il misteriosissimo FRB 121002 – sono descritti per la prima volta nello studio di Champion e colleghi. Tutt’e cinque rilevati dal radiotelescopio di Parkes (quello meglio attrezzato per questo tipo di osservazioni), dunque nell’emisfero australe, benché la survey HTRU copra, con il radiotelescopio di Effelsberg, in Germania, anche il cielo boreale.

Ma quali potrebbero essere i fenomeni all’origine dei lampi radio veloci, in generale, e di questo doppio in particolare? «C’erano già tanti candidati per cercare di spiegare gli FRB a impulso singolo. Ora questo FRB a impulso doppio – l’unico finora messo in evidenza della dozzina di eventi noti – crea certamente ancora più interesse. Due o tre dei modelli proposti in passato», ricorda Possenti, «prevedevano la possibilità di avere più di un impulso. In particolare, modelli che prevedono l’emissione di FRB da parte di stelle di neutroni che collassano a formare un buco nero. Oppure modelli secondo i quali gli FRB siano prodotti da super esplosioni in quelle stelle di neutroni chiamate magnetar. O, ancora, modelli che attribuiscono questi eventi a super impulsi giganti emessi da pulsar normali che, di quando in quando, potrebbero emettere pulsazioni con un’energetica enormemente superiore a quella media da loro prodotta. Tutt’e tre queste spiegazioni potrebbero essere in qualche modo compatibili con burst multipli. Nessuna delle tre, però, in modo completamente convincente».

Ora la palla passa a SUPERB (SUrvey for Pulsars and Extragalactic Radio Bursts), un nuovo esperimento in grado d’identificare in appena dieci secondi l’occorrenza di un FRB. «Questo permette di compiere immediatamente osservazioni con altri radiotelescopi e con altri telescopi ad altre lunghezze d’onda. La speranza», spiega Possenti, «è quella di trovare la controparte di questi eventi in altre lunghezze d’onda, o comunque con altri telescopi, in modo da localizzarne con buona precisione la direzione d’origine. Questo, un po’ sulla falsariga di quanto hanno insegnato i GRB negli anni Novanta, sarà certamente il modo per arrivare a conclusioni un po’ più certe sulla loro origine».

da Sorrentino | Nov 13, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Il Sardinia Radio Telescope (SRT) ha captato il segnale inviato dalla sonda Rosetta, missione spaziale inviata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) destinazione la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, sulla quale, esattamente il 12 novembre 2014, ha sganciato il lander Philae per studiarne il nucleo. Un evento importante che si inquadra fra le attività connesse all’utilizzo spaziale di SRT, promosse dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e conferma le potenzialità di SRT nella raccolta dei dati delle sonde interplanetarie, un’opportunità che vede l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e l’Agenzia Spaziale Americana (NASA) alla continua ricerca di stazioni di supporto, considerato l’elevatissimo flusso di dati collezionati dalle sonde. Grazie alla disponibilità dei moderni e avanzati laboratori di ricerca e sviluppo dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC), finanziati dalla Regione Sardegna, è stato possibile effettuare in poche settimane un significativo “restauro” di un ricevitore a microonde operante in banda X e in banda Kα (8 GHz e 30 GHz rispettivamente) e utilizzato in passato presso il radio telescopio INAF di Noto, in Sicilia. In aggiunta, SRT è stato dotato di recente di uno spettrometro digitale ad altissima risoluzione basato su schede “ROACH” e dispositivi FPGA di nuova generazione, e messo a punto a Cagliari nell’ambito di una collaborazione internazionale denominata “CASPER”. Lo sviluppo di questo strumento costituisce il cuore di un Progetto “Tender” finanziato dalla Regione Sardegna, a cui partecipano l’INAF – OAC e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari.

Il Sardinia Radio Telescope (SRT) ha captato il segnale inviato dalla sonda Rosetta, missione spaziale inviata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) destinazione la cometa 67P/Churyumov Gerasimenko, sulla quale, esattamente il 12 novembre 2014, ha sganciato il lander Philae per studiarne il nucleo. Un evento importante che si inquadra fra le attività connesse all’utilizzo spaziale di SRT, promosse dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e conferma le potenzialità di SRT nella raccolta dei dati delle sonde interplanetarie, un’opportunità che vede l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e l’Agenzia Spaziale Americana (NASA) alla continua ricerca di stazioni di supporto, considerato l’elevatissimo flusso di dati collezionati dalle sonde. Grazie alla disponibilità dei moderni e avanzati laboratori di ricerca e sviluppo dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC), finanziati dalla Regione Sardegna, è stato possibile effettuare in poche settimane un significativo “restauro” di un ricevitore a microonde operante in banda X e in banda Kα (8 GHz e 30 GHz rispettivamente) e utilizzato in passato presso il radio telescopio INAF di Noto, in Sicilia. In aggiunta, SRT è stato dotato di recente di uno spettrometro digitale ad altissima risoluzione basato su schede “ROACH” e dispositivi FPGA di nuova generazione, e messo a punto a Cagliari nell’ambito di una collaborazione internazionale denominata “CASPER”. Lo sviluppo di questo strumento costituisce il cuore di un Progetto “Tender” finanziato dalla Regione Sardegna, a cui partecipano l’INAF – OAC e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari.

Per il Presidente dell’INAF, Nichi D’Amico “Il radio telescopio SRT, oltre ad essere uno strumento di avanguardia della radio astronomia moderna, possiede grandi potenzialità in svariate applicazioni spaziali in cui la Sardegna può giocare un ruolo leader, e alle quali la Comunità Europea sta ponendo grande attenzione: per esempio il monitoraggio dei detriti spaziali e degli asteroidi in potenziale rotta di collisione con la Terra, una problematica in cui ci si gioca la sicurezza a livello planetario e l’utilizzo nel potenziamento della rete di antenne che possono operare in ricezione dei dati inviati da sonde interplanetarie, come Rosetta”. “Le attività sono di estremo interesse del DASS (il Distretto Aerospaziale della Sardegna), ricorda D’Amico, sul quale la Regione sta ponendo in questi giorni grande attenzione”.

“La notizia dell’avvenuta ricezione dei dati della sonda Rosetta da parte del Sardinia Radio Telescope è per ASI motivo di grande soddisfazione” afferma il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston.”SRT non solo è uno dei più avanzati radiotelescopi al mondo ma anche come uno straordinario strumento per il “dialogo” con le sonde interplanetarie: lo sottolinea l’interesse che sia l’ESA che la NASA hanno dimostrato verso l’utilizzo, grazie all’ ASI, di tale eccezionale strumento. Sono già iniziate le discussioni relative ad accordi sia con NASA che con ESA e sono sicuro che altri si aggiungeranno. Oggi abbiamo fatto un importante passo verso il futuro dell’esplorazione del sistema solare”.

da Sorrentino | Nov 13, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Per la prima volta è stato registrato un intenso flusso di raggi gamma provenienti da una pulsar, una stella di neutroni in rapida rotazione, che si trova al di fuori della nostra Galassia. La brillante sorgente gamma è situata all’interno della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea, ed è stata individuata grazie allo strumento LAT (Large Area Telescope) dell’osservatorio spaziale Fermi della NASA, missione a cui l’Italia contribuisce con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Agenzia Spaziale Italiana. La scoperta viene riportata oggi in un articolo pubblicato sulla rivista Science e realizzato dai ricercatori appartenenti al team internazionale dello strumento LAT.

Per la prima volta è stato registrato un intenso flusso di raggi gamma provenienti da una pulsar, una stella di neutroni in rapida rotazione, che si trova al di fuori della nostra Galassia. La brillante sorgente gamma è situata all’interno della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea, ed è stata individuata grazie allo strumento LAT (Large Area Telescope) dell’osservatorio spaziale Fermi della NASA, missione a cui l’Italia contribuisce con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Agenzia Spaziale Italiana. La scoperta viene riportata oggi in un articolo pubblicato sulla rivista Science e realizzato dai ricercatori appartenenti al team internazionale dello strumento LAT.

«Nella sua scansione continua del cielo gamma, Fermi ha un’ottima copertura della Nube di Magellano» dice Patrizia Caraveo, responsabile per INAF dello sfruttamento scientifico dei dati Fermi LAT. «Inizialmente i dati della missione indicavano una emissione diffusa dalla Grande Nube di Magellano. La situazione è cambiata di recente con la disponibilità di più anni di dati che sono stati riprocessati con un nuovo software (noto come Pass 8) che permette una migliore ricostruzione degli eventi gamma».

La pulsar, denominata J0540-6919, è situata all’interno di una regione ricca di stelle, polveri e gas denominata ‘Nebulosa della Tarantola’ (anche nota come 30 Doradus), distante circa 160.000 anni luce da noi. Ad oggi è l’oggetto celeste della sua classe più luminoso nei raggi gamma, emettendo una quantità di radiazione circa venti volte maggiore della pulsar al centro della Nebulosa Granchio, la più studiata dagli astrofisici, con la quale condivide proprietà simili. Tra queste ci sono l’intensità del campo magnetico, la velocità di rotazione – compiendo un giro completo attorno al proprio asse in appena cinque centesimi di secondo – e l’età, stimata in circa 1.100 anni. Per questo motivo J0540-6919 è stata ribattezzata la “gemella” della Pulsar Granchio.

«La nuova generazione di algoritmi è in grado di ricostruire con grande accuratezza l’energia e la direzione di provenienza di ogni fotone che attraversa il telescopio, – spiega Luca Latronico, responsabile per l’INFN del progetto Fermi – pertanto cominciamo a risolvere le singole sorgenti e le strutture morfologiche complesse dentro la Grande Nube di Magellano». «Ora dunque riusciamo a isolare sorgenti con caratteristiche eccezionali, come la pulsar J0540−6919, e a verificare la nostra comprensione dei meccanismi di accelerazione e propagazione dei raggi cosmici, osservando una galassia a noi vicina ma diversa dalla nostra», conclude Latronico.

La sorgente è stata osservata anche con altri strumenti, da terra e dallo spazio, in altre bande di radiazione, dai raggi X con il satellite RXTE fino alle onde radio, grazie al telescopio Parkes in Australia. Una serie di accurate e innovative osservazioni nella banda della luce visibile sono state condotte anche al telescopio NTT dell’ESO a La Silla, in Cile, con lo strumento Iqueye (Italian QUantum EYE), un fotometro quantistico messo a punto dai ricercatori dell’Università di Padova e dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova. «Iqueye ha consentito di rivelare alcuni straordinari dettagli della curva di luce di J0540-6919» commenta Luca Zampieri, astronomo della struttura INAF patavina, che ha partecipato alle indagini sulla pulsar. «Uno studio così accurato a lunghezze d’onda molto diverse è possibile solo in rari casi ed è cruciale per comprendere la forma del campo magnetico in queste potenti ‘calamite’ cosmiche»

«Il Large Aera Telescope (LAT) a bordo della missione Fermi della NASA, costruito con un fortissimo contributo italiano, continua a riservare soprese eccezionali» afferma Elisabetta Cavazzuti, Responsabile della missione Fermi per l’Agenzia Spaziale Italiana. «La scoperta della prima Pulsar che emette raggi gamma e si trova al di fuori della nostra Galassia» prosegue «pone nuova luce su queste sorgenti. La scoperta è stata possibile anche grazie ai continui sforzi della collaborazione del LAT nel migliorare costantemente la lettura dello strumento e l’analisi dei dati provenienti dal telescopio. Proprio a giugno di quest’anno, infatti, la collaborazione del LAT ha reso disponibile a tutta la comunità scientifica internazionale un nuovo modo di guardare i dati provenienti dal telescopio che ha reso possibile la scoperta della Pulsar J0540-6919».

FERMI (già GLAST, Gamma-Ray Large Area Telescope) è una missione internazionale ideata con lo scopo di esplorare il cielo ad altissime energie. Si tratta di un telescopio spaziale in grado di rivelare fotoni nel range gamma che va da 30 MeV ad 300 GeV. L’osservatorio spaziale Fermi, lanciato l’11 giugno 2008 con un Delta II, è una missione NASA con ampia collaborazione internazionale (Italia, Giappone, Francia, Svezia). Dopo l’attivazione in orbita, la missione è stata dedicata ad Enrico Fermi ed è ora nota come Fermi Gamma-Ray Telescope. La partecipazione Italiana alla missione Fermi si articola su un importante contributo di INFN e ASI alla progettazione e costruzione del tracker del LAT, e sulla gestione della missione in orbita e sull’analisi scientifica dei dati, compiti ai quali contribuiscono INAF, INFN ed ASI-ASD.

La scoperta viene presentata nell’articolo “An extremely bright gamma-ray pulsar in the Large Magellanic Cloud” della Collaborazione Fermi LAT, pubblicato nel numero del 13 novembre 2015 della rivista Science

Tracce di argilla contenenti ammoniaca. È quanto rilevato dallo strumento VIR a bordo della sonda Dawn sulla superficie del pianeta nano Cerere. La scoperta, ottenuta grazie allo spettrometro ad immagine VIR, realizzato da Selex Galileo con il coordinamento e finanziamento dell’ASI e la guida scientifica dell’INAF-IAPS, suggerisce che Cerere possa essersi formato in una zona più esterna del Sistema Solare rispetto alla sua attuale posizione.

Tracce di argilla contenenti ammoniaca. È quanto rilevato dallo strumento VIR a bordo della sonda Dawn sulla superficie del pianeta nano Cerere. La scoperta, ottenuta grazie allo spettrometro ad immagine VIR, realizzato da Selex Galileo con il coordinamento e finanziamento dell’ASI e la guida scientifica dell’INAF-IAPS, suggerisce che Cerere possa essersi formato in una zona più esterna del Sistema Solare rispetto alla sua attuale posizione. Gli ultimi dati collezionati dalla sonda mettono ancora più in evidenza le differenze tra i due corpi celesti osservati da DAWN: Vesta è asciutto e presenta una superficie ricca di crateri che testimoniano una sua permanenza nella fascia degli asteroidi. Cerere invece è un piccolo mondo scuro e con caratteristiche morfologiche la cui natura è ancora tutta da scoprire. Non resta che aspettare la prossima fase della missione prevista per metà dicembre: DAWN in quel periodo osserverà Cerere da “soli” 380 chilometri di distanza: ciò le permetterà di realizzare immagini ad alta risoluzione di fondamentale importanza per il progresso della ricerca planetologica.

Gli ultimi dati collezionati dalla sonda mettono ancora più in evidenza le differenze tra i due corpi celesti osservati da DAWN: Vesta è asciutto e presenta una superficie ricca di crateri che testimoniano una sua permanenza nella fascia degli asteroidi. Cerere invece è un piccolo mondo scuro e con caratteristiche morfologiche la cui natura è ancora tutta da scoprire. Non resta che aspettare la prossima fase della missione prevista per metà dicembre: DAWN in quel periodo osserverà Cerere da “soli” 380 chilometri di distanza: ciò le permetterà di realizzare immagini ad alta risoluzione di fondamentale importanza per il progresso della ricerca planetologica.