da Sorrentino | Ott 1, 2015 | Astronomia, Primo Piano

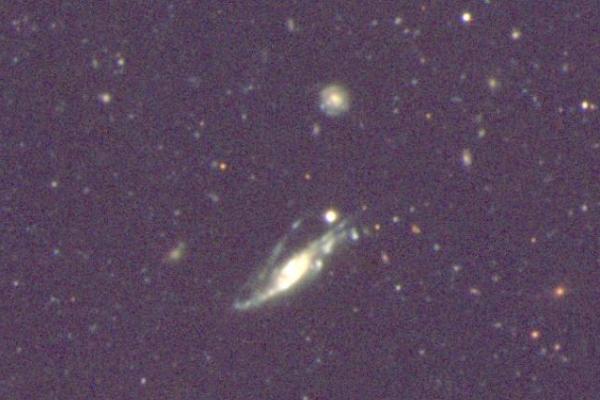

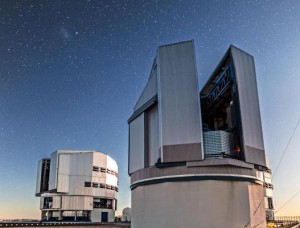

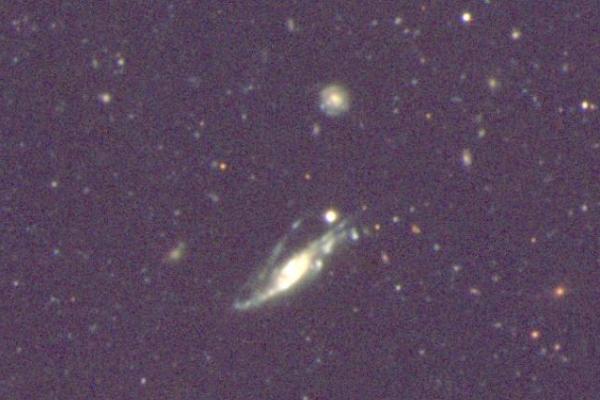

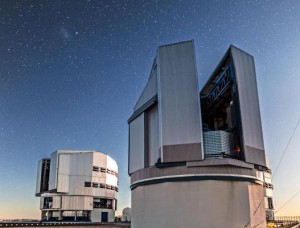

Il 1 ottobre 2015 è la data del via a GASP, un ambizioso progetto scientifico approvato dall’European Southern Observatory, che vede impegnato in continuità per 120 ore Very Large Telescope (VLT), a Paranal, nel deserto di Atacama in Cile, e il suo avanzatissimo spettrografo MUSE. Sotto osservaziobe cento “galassie medusa” (jellyfish galaxies), chiamate così per via dei loro “tentacoli”, composti da stelle e gas, che possono essere lunghi fino a miliardi di miliardi di chilometri, con l’obiettivo di comprendere i fenomeni che ne determinano la peculiare conformazione ed evoluzione. A guidare la campagna osservativa è l’astronoma dell’INAF Bianca Maria Poggianti insieme al suo team, di cui fanno parte colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Università di Padova e di altri istituti di ricerca internazionali.

Il 1 ottobre 2015 è la data del via a GASP, un ambizioso progetto scientifico approvato dall’European Southern Observatory, che vede impegnato in continuità per 120 ore Very Large Telescope (VLT), a Paranal, nel deserto di Atacama in Cile, e il suo avanzatissimo spettrografo MUSE. Sotto osservaziobe cento “galassie medusa” (jellyfish galaxies), chiamate così per via dei loro “tentacoli”, composti da stelle e gas, che possono essere lunghi fino a miliardi di miliardi di chilometri, con l’obiettivo di comprendere i fenomeni che ne determinano la peculiare conformazione ed evoluzione. A guidare la campagna osservativa è l’astronoma dell’INAF Bianca Maria Poggianti insieme al suo team, di cui fanno parte colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Università di Padova e di altri istituti di ricerca internazionali.

Al di là della loro bellezza, le galassie medusa sono ritenute importanti dagli scienziati perché sono uno degli esempi più evidenti di perdita del gas presente nelle galassie. L’acquisizione o la perdita di gas da parte di una galassia regolano il suo ciclo evolutivo: la scarsità di gas, infatti, può determinare la fine della formazione stellare e il progressivo “invecchiamento” della galassia stessa. Come, quando e perché le galassie perdono o acquisiscono gas sono perciò domande centrali dell’astrofisica moderna, e la chiave per comprendere l’evoluzione di questi sistemi.

«GASP è l’acronimo del titolo del nostro progetto ovvero, “Dissecting GAs Stripping Phenomena in galaxies with MUSE”, cioè analisi dei fenomeni di rimozione di gas dalle galassie con MUSE, attualmente il più potente spettrografo al mondo che lavora con una tecnica d’avanguardia, la cosiddetta tecnica del Campo Integrale» dice Bianca Maria Poggianti. «GASP è il primo, e per ora unico, grande programma approvato con questo avanzatissimo strumento del VLT. Una ricerca di punta, quindi, per l’astronomia italiana».

Uno studio precedente guidato dallo stesso gruppo di ricercatori e basato su immagini ottenute con il VLT Survey Telescope, situato sempre a Paranal, ha portato alla scoperta di centinaia di galassie il cui gas sembra essere strappato da forze esterne alla galassia stessa. Alcuni di questi sistemi sono splendidi esempi di galassie medusa, altri hanno caratteristiche meno evidenti ma comunque indicative di rimozione violenta di gas da un solo lato della galassia. Gli scienziati pensano che questi sistemi siano “scippati” del loro gas quando si muovono ad alta velocità all’interno di quel fluido denso e caldo che riempie lo spazio tra le galassie in alcuni ambienti, ad esempio negli ammassi e nei gruppi di galassie. L’ESO ha valutato questa ricerca di grande interesse scientifico ed ha così dato il via al progetto GASP. A partire dal 1 ottobre 2015 e nel corso dei prossimi due anni, il grande telescopio VLT/UT4 di Paranal osserverà questi oggetti celesti ancora così poco conosciuti. «Siamo convinti che i dati raccolti sveleranno quali sono le forze esterne responsabili della perdita di gas» sottolinea Poggianti. «In particolare, sarà possibile scoprire in quali ambienti cosmici avviene la rimozione del gas, in quanto tempo e con quali effetti sulla formazione stellare, i colori e la forma delle galassie. Si spera che questo porti ad un avanzamento significativo della nostra conoscenza dei processi fisici che governano l’evoluzione delle galassie».

Uno studio precedente guidato dallo stesso gruppo di ricercatori e basato su immagini ottenute con il VLT Survey Telescope, situato sempre a Paranal, ha portato alla scoperta di centinaia di galassie il cui gas sembra essere strappato da forze esterne alla galassia stessa. Alcuni di questi sistemi sono splendidi esempi di galassie medusa, altri hanno caratteristiche meno evidenti ma comunque indicative di rimozione violenta di gas da un solo lato della galassia. Gli scienziati pensano che questi sistemi siano “scippati” del loro gas quando si muovono ad alta velocità all’interno di quel fluido denso e caldo che riempie lo spazio tra le galassie in alcuni ambienti, ad esempio negli ammassi e nei gruppi di galassie. L’ESO ha valutato questa ricerca di grande interesse scientifico ed ha così dato il via al progetto GASP. A partire dal 1 ottobre 2015 e nel corso dei prossimi due anni, il grande telescopio VLT/UT4 di Paranal osserverà questi oggetti celesti ancora così poco conosciuti. «Siamo convinti che i dati raccolti sveleranno quali sono le forze esterne responsabili della perdita di gas» sottolinea Poggianti. «In particolare, sarà possibile scoprire in quali ambienti cosmici avviene la rimozione del gas, in quanto tempo e con quali effetti sulla formazione stellare, i colori e la forma delle galassie. Si spera che questo porti ad un avanzamento significativo della nostra conoscenza dei processi fisici che governano l’evoluzione delle galassie».

Il team che conduce questa ricerca è composto da quattro ricercatori dell’Osservatorio Astronomico di Padova dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (la responsabile del progetto, Bianca M. Poggianti, Daniela Bettoni, Gianni Fasano, Marco Gullieuszik), cinque ricercatori associati all’Istituto Nazionale di Astrofisica, tra cui tre del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Universita’ di Padova (Mauro D’Onofrio, Alessia Moretti e Angela Paccagnella), Alessandro Omizzolo della Specola Vaticana e Benedetta Vulcani del Kavli Institute for Astrophysics di Tokyo, e sei colleghi di istituti sparsi in tutto il mondo (Yara Jaffe’ e Yun-Kyeong Sheen in Cile, Warrick Couch e Matt Owers in Australia, Jacopo Fritz in Messico e Antonio Cava in Svizzera).

da Sorrentino | Set 30, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

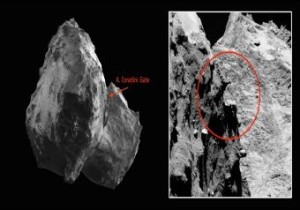

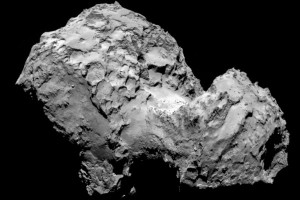

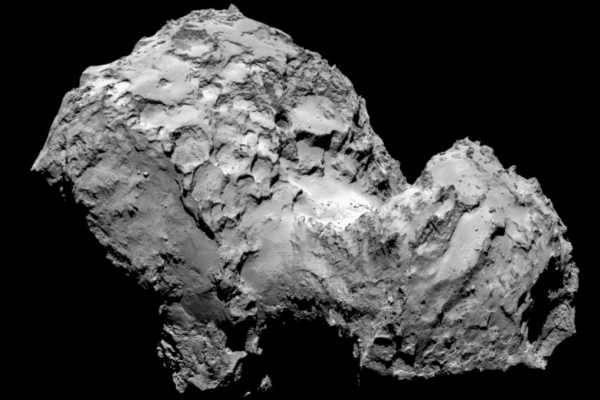

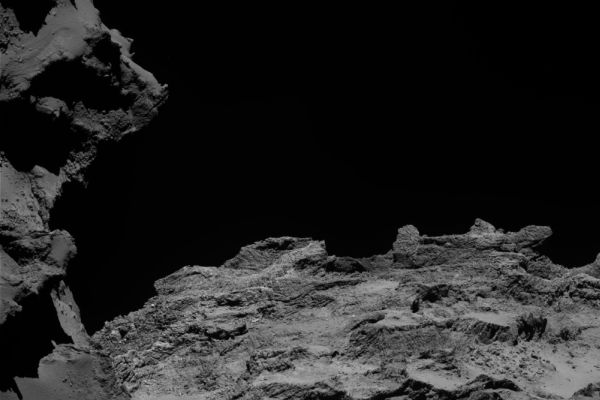

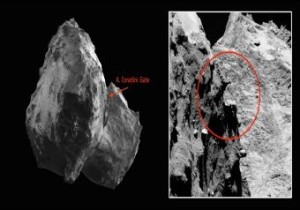

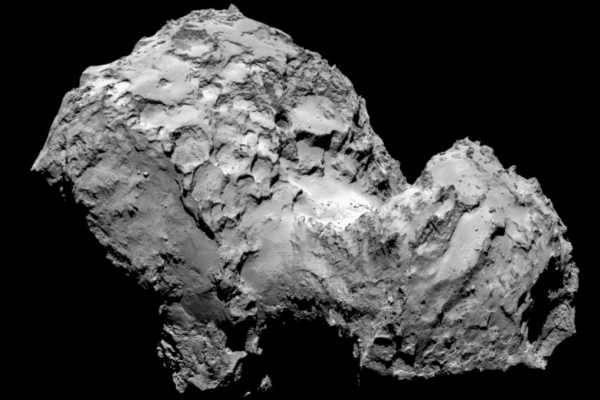

Lo Science Working Team della missione Rosetta ha denominato un’area sul lobo più grande della cometa 67P, “A. Coradini Gate”, dedicandola alla scienziata dell’INAF, principal investigator dello strumento VIRTIS e scomparsa prematuramente nel 2011. Angioletta Coradini è una delle due scienziate, che hanno contribuito alla storica impresa dell’atterraggio sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, omaggiate dalla European Planetary Science Conference, riunita a a Gottinga in Germania per analizzare i risultati collezionati dagli strumenti di Rosetta,.Insieme ad Angioletta Coradini, c’è Claudia Alexander, project manager di Rosetta per conto della NASA, deceduta nel luglio 2015. In segno di profonda gratitudine verso l’impegno che ha caratterizzato il lavoro delle due scienziate, i membri dell’SWT HANNO dedicato due aree della cometa rispettivamente denominate “A. Coradini Gate” sul lobo più grande della cometa e “C. Alexander Gate” sul lobo più piccolo. I due siti sono stati scelti per la loro forma suggestiva simile a delle vere e proprie porte, considerate ideali per rappresentare la dedizione verso la missione delle due ricercatrici.

Lo Science Working Team della missione Rosetta ha denominato un’area sul lobo più grande della cometa 67P, “A. Coradini Gate”, dedicandola alla scienziata dell’INAF, principal investigator dello strumento VIRTIS e scomparsa prematuramente nel 2011. Angioletta Coradini è una delle due scienziate, che hanno contribuito alla storica impresa dell’atterraggio sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, omaggiate dalla European Planetary Science Conference, riunita a a Gottinga in Germania per analizzare i risultati collezionati dagli strumenti di Rosetta,.Insieme ad Angioletta Coradini, c’è Claudia Alexander, project manager di Rosetta per conto della NASA, deceduta nel luglio 2015. In segno di profonda gratitudine verso l’impegno che ha caratterizzato il lavoro delle due scienziate, i membri dell’SWT HANNO dedicato due aree della cometa rispettivamente denominate “A. Coradini Gate” sul lobo più grande della cometa e “C. Alexander Gate” sul lobo più piccolo. I due siti sono stati scelti per la loro forma suggestiva simile a delle vere e proprie porte, considerate ideali per rappresentare la dedizione verso la missione delle due ricercatrici.

La “signora dei pianeti”, così viene ricordata Angioletta Coradini, è stata una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia. A lei si deve lo sviluppo di gran parte della strumentazione per l’esplorazione del Sistema Solare, che l’Agenzia Spaziale Italiana ha realizzato negli ultimi vent’anni per le più importanti missioni ESA e NASA dedicate all’Esplorazione dell’Universo.

La “signora dei pianeti”, così viene ricordata Angioletta Coradini, è stata una delle protagoniste della ricerca astronomica in Italia. A lei si deve lo sviluppo di gran parte della strumentazione per l’esplorazione del Sistema Solare, che l’Agenzia Spaziale Italiana ha realizzato negli ultimi vent’anni per le più importanti missioni ESA e NASA dedicate all’Esplorazione dell’Universo.

da Sorrentino | Set 30, 2015 | Astronomia, Primo Piano

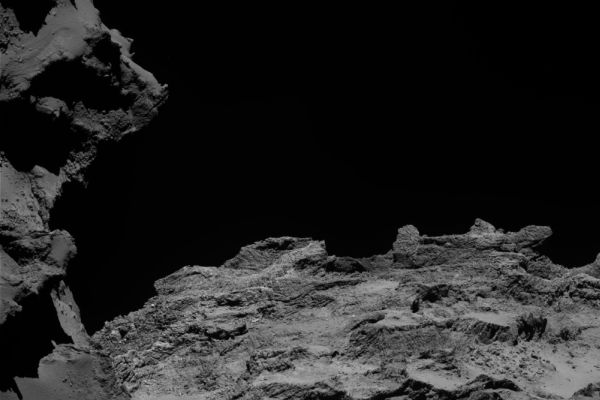

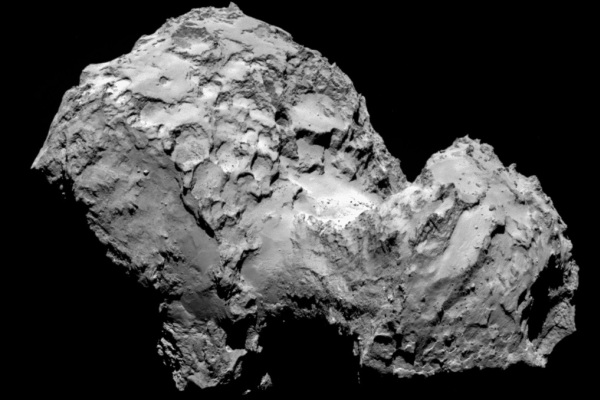

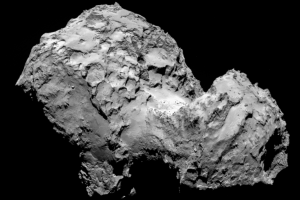

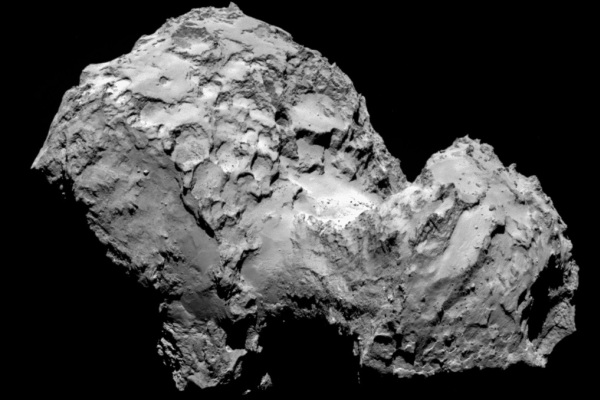

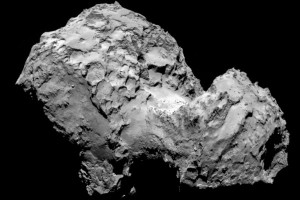

Un “bacio” tra due comete, entrate in collisione alcuni miliardi di anni fa nel Sistema solare primordiale, e da allora fuse insieme, ha dato origine al caratteristico nucleo della cometa 67P/ Churyumov – Gerasimenko. Lo rivela lo studio guidato da Matteo Massironi, ricercatore dell’Università di Padova e associato INAF, che viene pubblicato nell’ultimo numero della rivista Nature e presentato durante il Congresso Europeo di Scienze Planetarie (EPSC) a Nantes, in Francia. Nel team internazionale che ha condotto le indagini, realizzate grazie alle riprese della camera OSIRIS a bordo della sonda dell’ESA Rosetta, anche gli astronomi INAF Gabriele Cremonese e Marco Fulle.

Un “bacio” tra due comete, entrate in collisione alcuni miliardi di anni fa nel Sistema solare primordiale, e da allora fuse insieme, ha dato origine al caratteristico nucleo della cometa 67P/ Churyumov – Gerasimenko. Lo rivela lo studio guidato da Matteo Massironi, ricercatore dell’Università di Padova e associato INAF, che viene pubblicato nell’ultimo numero della rivista Nature e presentato durante il Congresso Europeo di Scienze Planetarie (EPSC) a Nantes, in Francia. Nel team internazionale che ha condotto le indagini, realizzate grazie alle riprese della camera OSIRIS a bordo della sonda dell’ESA Rosetta, anche gli astronomi INAF Gabriele Cremonese e Marco Fulle.

L’origine della caratteristica forma a doppio lobo del nucleo cometa 67P è stato uno degli argomenti più dibattuti da quando, nel luglio del 2014, le prime immagini sufficientemente dettagliate di questo corpo celeste inviate da Rosetta sono giunte a Terra. Tra le interpretazioni di questa particolare conformazione, che ad alcuni ricorda il profilo stilizzato di una papera, le due più plausibili propongono che il nucleo si sia formato dall’unione di due corpi celesti distinti, oppure che fenomeni erosivi abbiano modellato nel tempo il nucleo di 67P fino ad arrivare alla sua attuale forma.

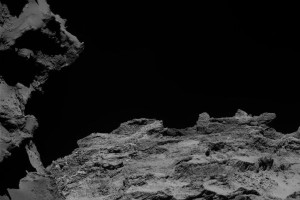

Ora però gli scienziati, grazie all’analisi delle immagini ad alta risoluzione della cometa scattate da Rosetta tra il 6 agosto 2014 e 17 marzo 2015, che mettono in evidenza in varie zone la conformazione della struttura degli strati più interni del nucleo, hanno dimostrato che la forma attuale di 67P si è originata dall’urto a bassa velocità tra due distinti nuclei cometari.

«Emerge chiaramente dalle immagini che entrambi i lobi possiedono un involucro esterno di materiale organizzato in strati distinti, e riteniamo che questa struttura si estenda per diverse centinaia di metri sotto la superficie della cometa» spiega Massironi. «Si può immaginare questa stratificazione un po’ come la struttura di una cipolla, ma in questo caso stiamo considerando due cipolle separate di dimensioni diverse che sono cresciute in modo indipendente prima di fondersi insieme». Massironi è il primo autore dell’articolo sullo studio di 67P e scienziato associato del team di OSIRIS (Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System), strumento che vede un significativo contributo italiano, con il CISAS (Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali dell’Università di Padova) e con il supporto di ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, e INAF.

Massironi e i suoi colleghi sono giunti a queste conclusioni dopo aver identificato e analizzato oltre 100 terrazze (strutture geologiche pianeggianti) sulla superficie della cometa e strati paralleli di materiale ben visibile lungo pareti di roccia esposta, presenti su fianchi scoscesi e cavità della frastagliata superficie del corpo celeste. Un modello tridimensionale elaborato al computer, realizzato presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, è stato quindi utilizzato per determinare le inclinazioni che mostrano questi strati e capire come si estendono anche nel sottosuolo.

Le indagini hanno messo in evidenza che questi strati erano coerentemente orientati tutt’attorno a entrambi i lobi della cometa e in alcune regioni questa configurazione si poteva riscontrare fino a profondità di circa 650 metri. «Questo è stato il primo indizio a indicarci che i due lobi sono indipendenti, rafforzato dalla constatazione che gli strati sono di roccia sono inclinati in direzioni opposte in prossimità del collo della cometa» aggiunge Massironi. «Per ulteriore conferma, abbiamo anche esaminato la relazione tra la forza di gravità locale e gli orientamenti dei singoli strati attorno alla superficie della cometa ricostruita al calcolatore».

Di solito, gli strati di materiale formano un angolo retto rispetto alla direzione della forza di gravità che agisce su un oggetto posto sopra di essi. I ricercatori hanno utilizzato differenti metodi per calcolare l’intensità e la direzione della forza di gravità in corrispondenza di ogni strato. In un caso, hanno modellato la cometa come un corpo unico con un centro di massa vicino al collo. Nell’altro, hanno realizzato una simulazione considerando due componenti separate, ognuna con un proprio centro di massa. Anche in questo caso, il team ha trovato che l’orientamento di un determinato livello e la direzione locale della forza di gravità formano angoli più prossimi a quelli retti nel modello con due oggetti separati, piuttosto che in quella con un unico nucleo combinato. «Ciò indica che gli strati di cui sono composti la ‘testa’ e il ‘corpo’ della cometa si sono formati autonomamente, prima che i due oggetti si fondessero più tardi» conclude Massironi. «L’urto che ha generato 67P deve inoltre essere avvenuto con una velocità bassa, così da preservare la stratificazione ordinata fin nelle zone più interne del nucleo che i nostri dati ci indicano».

Le indagini hanno comunque evidenziato profonde somiglianze strutturali tra i due lobi che compongono il nucleo della Churyumov-Gerasimenko. Dunque, nonostante le loro origini differenti, i due corpi devono essersi formati attraverso processi di accrescimento simili, in analogia con quello che si ritiene sia avvenuto per la formazione di altre comete nel Sistema solare.

«Il nostro studio ha una notevole importanza dal punto scientifico sull’origine della cometa 67P e molto probabilmente in generale sull’origine delle comete, ma rappresenta anche un piccolo successo del nostro gruppo all’Osservatorio Astronomico di Padova dell’INAF» sottolinea Gabriele Cremonese. «Infatti la splendida intuizione di Matteo Massironi, grazie alla sua esperienza come geologo, è stata supportata e coadiuvata da alcuni modelli messi a punto nel nostro gruppo (Modeling and Analysis of Planetary Surfaces). A mio avviso è una bellissima dimostrazione di quanto in questi ambiti sia importante un gruppo di ricerca interdisciplinare: i primi quattro autori dell’articolo sono un geologo, un ingegnere in telecomunicazioni, un fisico e un astronomo».

da Sorrentino | Set 28, 2015 | Astronomia, Attualità, Missioni, Primo Piano

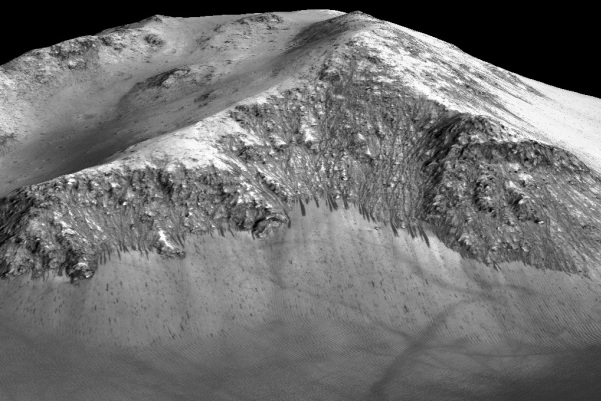

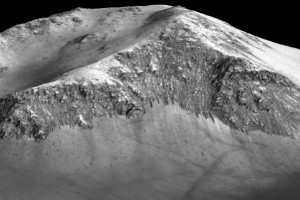

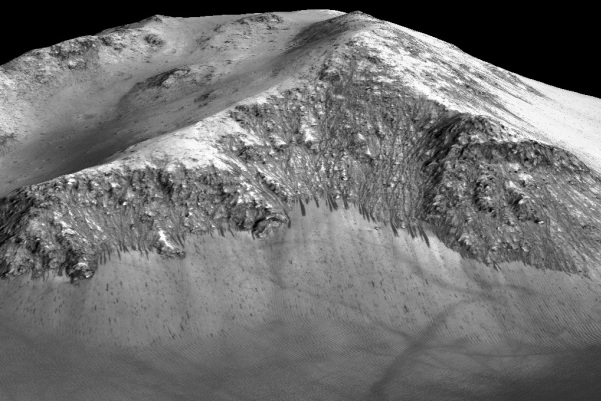

Gli scienziati planetari avevano abbandonato da tempo l’idea che la superficie marziana fosse arida e asciutta, solcata solo in un passato remoto dall’acqua. Ora dalla NASA arriva l’annuncio della esistenza di piccoli ruscelli di acqua salata che scorrono, potremmo dire timidamente, quando sul Pianeta Rosso c’è la stagione estiva. Le prove dell’esistenza dei sottili rivoli sono state raccolte dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter, lanciata 12 agosto 2005, che gira intorno a Marte e ha individuato i sali che si formano solo in presenza di acqua grazie a uno strumento di bordo denominato Crism (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars). Quella che la NASA ha fornito è dunque una prova indotta, perché proprio la presenza dei sali idrati richiama quella dell’acqua. Si tratta, in particolare, di perclorato di magnesio, rintracciato anche dal rover Curiosity della NASA, clorato di magnesio e perclorato di sodio. Autori dello studio Lujendra Ojha del Georgia Institute of Technology e Alfred McEwen, planetologo della Arizona State University, che vedranno pubblicato i risultati sulla rivista Nature Geoscience La prima osservazione dei piccoli ruscelli è avvenuta nel 2011 e i segni dello scorrere di acqua, riassunto nell’acronimo “Recurring Slope Lineae”. Una scoperta di grande interesse scientifico e incoraggiante per i futuri approfondimenti che potranno essere effettuati durante le prossime missioni automatiche su terreno marziano. Il prossimo passo sarà l’analisi chimica di queste tracce di acqua e la caccia a eventuali forme di vita microbica.

Gli scienziati planetari avevano abbandonato da tempo l’idea che la superficie marziana fosse arida e asciutta, solcata solo in un passato remoto dall’acqua. Ora dalla NASA arriva l’annuncio della esistenza di piccoli ruscelli di acqua salata che scorrono, potremmo dire timidamente, quando sul Pianeta Rosso c’è la stagione estiva. Le prove dell’esistenza dei sottili rivoli sono state raccolte dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter, lanciata 12 agosto 2005, che gira intorno a Marte e ha individuato i sali che si formano solo in presenza di acqua grazie a uno strumento di bordo denominato Crism (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars). Quella che la NASA ha fornito è dunque una prova indotta, perché proprio la presenza dei sali idrati richiama quella dell’acqua. Si tratta, in particolare, di perclorato di magnesio, rintracciato anche dal rover Curiosity della NASA, clorato di magnesio e perclorato di sodio. Autori dello studio Lujendra Ojha del Georgia Institute of Technology e Alfred McEwen, planetologo della Arizona State University, che vedranno pubblicato i risultati sulla rivista Nature Geoscience La prima osservazione dei piccoli ruscelli è avvenuta nel 2011 e i segni dello scorrere di acqua, riassunto nell’acronimo “Recurring Slope Lineae”. Una scoperta di grande interesse scientifico e incoraggiante per i futuri approfondimenti che potranno essere effettuati durante le prossime missioni automatiche su terreno marziano. Il prossimo passo sarà l’analisi chimica di queste tracce di acqua e la caccia a eventuali forme di vita microbica.

Le immagini riprese dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter hanno evidenziato rivoli di colore scuro che compaiono durante la stagione calda e raggiungono la lunghezza di 5 metri innervandosi lungo i pendii. Più che la prova dell’esistenza dell’acqua, è più corretto affermare che c’è evidenza di un ciclo dell’acqua sulla superficie di Marte”, come sottolinea Enrico Flamini, responsabile ASI per i programmi di Esplorazione del Sistema Solare.

da Sorrentino | Set 28, 2015 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Il super disco della Luna, alla distanza minima di 356.876 chilometri dalla Terra, è apparso nella sua tinta rossa scuro per oltre un’ora, dalle 4:11 fino alle 5:23 con apice alle 4:47, nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre. Effetto dell’ombra del nostro pianeta che ha suggellato in modo spettacolare il fenomeno della eclissi, visibile da tutta l’Italia ma sicuramente guastato in parte dalla copertura nuvolosa presente su alcune regioni della penisola. A rimediare ci ha pensato lo streaming del Virtual Telescope. Il verificarsi dell’eclissi nella parte finale della notte ha indirizzato lo sguardo e i telescopi verso l’orizzonte a ovest. Il colore rosso bruno che ha velato la Luna si è manifestato quando il nostro satellite naturale è entrato nel cono d’ombra della Terra, la cui atmosfera filtra di meno la luce rossa rispetto alle altre lunghezze d’onda dello spettro visibile. Durante l’eclissi totale, la luce del Sole viene rifratta dall’atmosfera terrestre verso la parte rossa dello spettro e proiettata sulla superficie della Luna. Un fenomeno suggestivo, astronomicamente ricorrente anche se abbastanza raro: l’ultima volta nel 1982, la prossima nel 2033; solo quattro volte si è verificato nel secolo scorso. L’eclissi, coincisa con il perigeo (il punto più vicino alla Terra durante la rivoluzione della Luna attorno al nostro pianeta), ha fatto sì che il disco lunare apparisse circa del 14 per cento più grande. La Luna è entrata nella penombra alle 2:12 ora italiana e l’eclissi parziale ha cominciato a manifestarsi meno di un’ora dopo. Il fenomeno è terminato nella sua totalità alle 7:23 del mattino del 28 settembre. L’eclissi totale di luna piena più vicina all’equinozio d’autunno viene chiamata in inglese “harvest moon”, la luna del raccolto.

Il super disco della Luna, alla distanza minima di 356.876 chilometri dalla Terra, è apparso nella sua tinta rossa scuro per oltre un’ora, dalle 4:11 fino alle 5:23 con apice alle 4:47, nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre. Effetto dell’ombra del nostro pianeta che ha suggellato in modo spettacolare il fenomeno della eclissi, visibile da tutta l’Italia ma sicuramente guastato in parte dalla copertura nuvolosa presente su alcune regioni della penisola. A rimediare ci ha pensato lo streaming del Virtual Telescope. Il verificarsi dell’eclissi nella parte finale della notte ha indirizzato lo sguardo e i telescopi verso l’orizzonte a ovest. Il colore rosso bruno che ha velato la Luna si è manifestato quando il nostro satellite naturale è entrato nel cono d’ombra della Terra, la cui atmosfera filtra di meno la luce rossa rispetto alle altre lunghezze d’onda dello spettro visibile. Durante l’eclissi totale, la luce del Sole viene rifratta dall’atmosfera terrestre verso la parte rossa dello spettro e proiettata sulla superficie della Luna. Un fenomeno suggestivo, astronomicamente ricorrente anche se abbastanza raro: l’ultima volta nel 1982, la prossima nel 2033; solo quattro volte si è verificato nel secolo scorso. L’eclissi, coincisa con il perigeo (il punto più vicino alla Terra durante la rivoluzione della Luna attorno al nostro pianeta), ha fatto sì che il disco lunare apparisse circa del 14 per cento più grande. La Luna è entrata nella penombra alle 2:12 ora italiana e l’eclissi parziale ha cominciato a manifestarsi meno di un’ora dopo. Il fenomeno è terminato nella sua totalità alle 7:23 del mattino del 28 settembre. L’eclissi totale di luna piena più vicina all’equinozio d’autunno viene chiamata in inglese “harvest moon”, la luna del raccolto.

da Sorrentino | Set 24, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

Lo spettrometro italiano VIRTIS (Visible InfraRed and Thermal Imaging Spectrometer) a bordo della sonda Rosetta ha rivelato che la superficie della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko è soggetta a un vero e proprio ciclo del ghiaccio che appare e scompare seguendo la rotazione del nucleo e la sua illuminazione. Auando la superficie del nucleo è esposta alla luce solare il ghiaccio si scioglie per poi solidificarsi di nuovo quando la cometa è in ombra. I risultati dello studio condotto guidato da Maria Cristina De Sanctis dell’INAF-IAPS sono stati pubblicati dalla rivista Nature nell’articolo “The diurnal cycle of water ice on comet 67P / Churyumov Gerasimenko” per essere presentati allo European Planetary Science Congress di Nantes il 28 settembre.

Lo spettrometro italiano VIRTIS (Visible InfraRed and Thermal Imaging Spectrometer) a bordo della sonda Rosetta ha rivelato che la superficie della cometa 67P Churyumov-Gerasimenko è soggetta a un vero e proprio ciclo del ghiaccio che appare e scompare seguendo la rotazione del nucleo e la sua illuminazione. Auando la superficie del nucleo è esposta alla luce solare il ghiaccio si scioglie per poi solidificarsi di nuovo quando la cometa è in ombra. I risultati dello studio condotto guidato da Maria Cristina De Sanctis dell’INAF-IAPS sono stati pubblicati dalla rivista Nature nell’articolo “The diurnal cycle of water ice on comet 67P / Churyumov Gerasimenko” per essere presentati allo European Planetary Science Congress di Nantes il 28 settembre.

“Questa evidenza del ciclo dell’acqua su una cometa è una scoperta scientifica rilevante ed è una ulteriore conferma delle qualità uniche degli spettrometri a immagini come VIRTIS impiegati nell’esplorazione planetaria – ha commentato Enrico Flamini responsabile scientifico dell’ASI – questi strumenti rappresentano oggi una eccellenza italiana che l’ASI è orgogliosa di aver realizzato, con l’industria nazionale, e aver messo a disposizione del PI e del suo davvero eccellente team scientifico”.

Le comete sono formate da ghiaccio e polveri e proiettano nello spazio parte del loro materiale mano a mano che si avvicinano al Sole che con il suo calore fa sublimare ovvero passare dallo stato solido a quello gassoso i componenti ghiacciati e gli altri composti di tipo volatile. Questo processo genera un flusso di gas e polveri che creano la cosiddetta chioma della cometa, osservabile in alcuni casi e in particolari situazioni anche da Terra. Il punto da chiarire per gli scienziati è legato ai processi che regolano le emissioni di gas: in particolare in che modo la superficie della cometa si rifornisce di nuovo ghiaccio una volta completato il processo di sublimazione.

VIRTIS ha osservato alcune zone di ghiaccio situate nella regione di Hapi sul lobo superiore di 67P fornendo le informazioni per svelare il mistero. Il Sole illumina una determinata zona e da il via al processo di sublimazione del ghiaccio d’acqua che si trova sopra e qualche centrimetro sotto la superficie. Quando la cometa compie la sua rotazione e la zona è in ombra, lo strato superiore si raffredda in fretta mentre quello sottostante mantiene più a lungo il calore accumulato. In questo modo il ghiaccio d’acqua situato sotto la superficie continua a risalire grazie alla struttura permeabile delle rocce della cometa. Il processo si conclude con l’arrivo dal vapore acqueo sulla superficie ormai fredda: si solidificherà in ghiaccio e tornerà poi a sublimarsi in gas una volta che il Sole tornerà a illuminare quella porzione di cometa.

“Abbiamo visto tracce di ghiaccio d’acqua nella zona della cometa che abbiamo analizzato, ma solo quando questa si trovava nell’ombra», ha spiegato Maria Cristina De Sanctis – quando il Sole splendeva sulla stessa regione, invece, il ghiaccio era scomparso. E questo è un chiaro indizio di un andamento ciclico della presenza di ghiaccio d’acqua ad ogni rotazione della cometa”.

I preziosi dati collezionati da VIRTIS hanno permesso agli scienziati altre due importanti informazioni: la prima è che il ghiaccio d’acqua raggiunge valori compresi tra il 10 e il 15 per cento del materiale presente sulla superficie e la seconda che la quantità di acqua presenta nella regione analizzata rappresenta il 3 per cento della quantità totale del vapore acqueo emesso da 67P determinato da MIRO, lo strumento a bordo di Rosetta incaricato di investigare sulla natura del nucleo.

(fonti: ASI . INAF)

Il 1 ottobre 2015 è la data del via a GASP, un ambizioso progetto scientifico approvato dall’European Southern Observatory, che vede impegnato in continuità per 120 ore Very Large Telescope (VLT), a Paranal, nel deserto di Atacama in Cile, e il suo avanzatissimo spettrografo MUSE. Sotto osservaziobe cento “galassie medusa” (jellyfish galaxies), chiamate così per via dei loro “tentacoli”, composti da stelle e gas, che possono essere lunghi fino a miliardi di miliardi di chilometri, con l’obiettivo di comprendere i fenomeni che ne determinano la peculiare conformazione ed evoluzione. A guidare la campagna osservativa è l’astronoma dell’INAF Bianca Maria Poggianti insieme al suo team, di cui fanno parte colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Università di Padova e di altri istituti di ricerca internazionali.

Il 1 ottobre 2015 è la data del via a GASP, un ambizioso progetto scientifico approvato dall’European Southern Observatory, che vede impegnato in continuità per 120 ore Very Large Telescope (VLT), a Paranal, nel deserto di Atacama in Cile, e il suo avanzatissimo spettrografo MUSE. Sotto osservaziobe cento “galassie medusa” (jellyfish galaxies), chiamate così per via dei loro “tentacoli”, composti da stelle e gas, che possono essere lunghi fino a miliardi di miliardi di chilometri, con l’obiettivo di comprendere i fenomeni che ne determinano la peculiare conformazione ed evoluzione. A guidare la campagna osservativa è l’astronoma dell’INAF Bianca Maria Poggianti insieme al suo team, di cui fanno parte colleghi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Università di Padova e di altri istituti di ricerca internazionali. Uno studio precedente guidato dallo stesso gruppo di ricercatori e basato su immagini ottenute con il VLT Survey Telescope, situato sempre a Paranal, ha portato alla scoperta di centinaia di galassie il cui gas sembra essere strappato da forze esterne alla galassia stessa. Alcuni di questi sistemi sono splendidi esempi di galassie medusa, altri hanno caratteristiche meno evidenti ma comunque indicative di rimozione violenta di gas da un solo lato della galassia. Gli scienziati pensano che questi sistemi siano “scippati” del loro gas quando si muovono ad alta velocità all’interno di quel fluido denso e caldo che riempie lo spazio tra le galassie in alcuni ambienti, ad esempio negli ammassi e nei gruppi di galassie. L’ESO ha valutato questa ricerca di grande interesse scientifico ed ha così dato il via al progetto GASP. A partire dal 1 ottobre 2015 e nel corso dei prossimi due anni, il grande telescopio VLT/UT4 di Paranal osserverà questi oggetti celesti ancora così poco conosciuti. «Siamo convinti che i dati raccolti sveleranno quali sono le forze esterne responsabili della perdita di gas» sottolinea Poggianti. «In particolare, sarà possibile scoprire in quali ambienti cosmici avviene la rimozione del gas, in quanto tempo e con quali effetti sulla formazione stellare, i colori e la forma delle galassie. Si spera che questo porti ad un avanzamento significativo della nostra conoscenza dei processi fisici che governano l’evoluzione delle galassie».

Uno studio precedente guidato dallo stesso gruppo di ricercatori e basato su immagini ottenute con il VLT Survey Telescope, situato sempre a Paranal, ha portato alla scoperta di centinaia di galassie il cui gas sembra essere strappato da forze esterne alla galassia stessa. Alcuni di questi sistemi sono splendidi esempi di galassie medusa, altri hanno caratteristiche meno evidenti ma comunque indicative di rimozione violenta di gas da un solo lato della galassia. Gli scienziati pensano che questi sistemi siano “scippati” del loro gas quando si muovono ad alta velocità all’interno di quel fluido denso e caldo che riempie lo spazio tra le galassie in alcuni ambienti, ad esempio negli ammassi e nei gruppi di galassie. L’ESO ha valutato questa ricerca di grande interesse scientifico ed ha così dato il via al progetto GASP. A partire dal 1 ottobre 2015 e nel corso dei prossimi due anni, il grande telescopio VLT/UT4 di Paranal osserverà questi oggetti celesti ancora così poco conosciuti. «Siamo convinti che i dati raccolti sveleranno quali sono le forze esterne responsabili della perdita di gas» sottolinea Poggianti. «In particolare, sarà possibile scoprire in quali ambienti cosmici avviene la rimozione del gas, in quanto tempo e con quali effetti sulla formazione stellare, i colori e la forma delle galassie. Si spera che questo porti ad un avanzamento significativo della nostra conoscenza dei processi fisici che governano l’evoluzione delle galassie».