da Sorrentino | Set 15, 2015 | Astronomia, Eventi Scientifici e Culturali, Missioni, Primo Piano

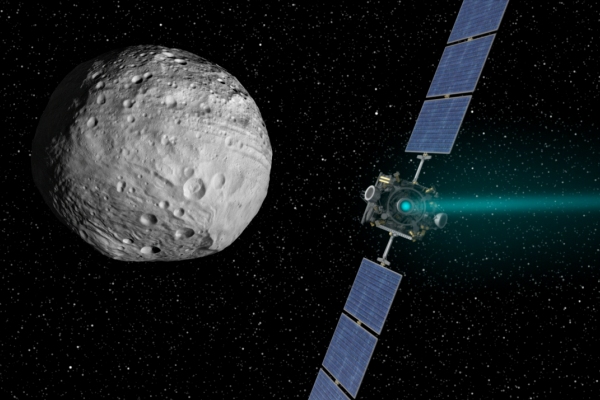

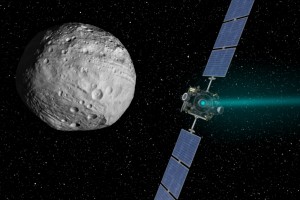

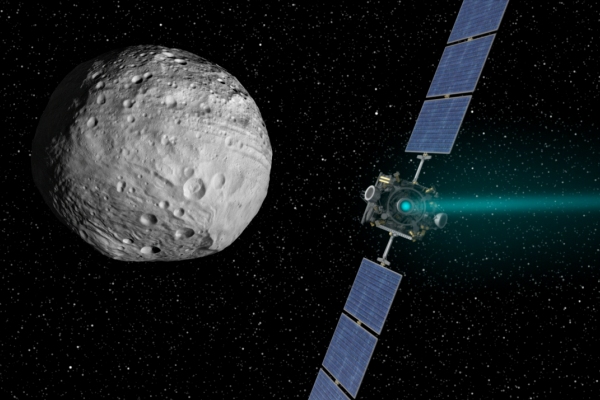

La città di Palermo ospita il DAWN Meeting 2015, incontro che fa parte del programma di riunioni periodiche in cui i ricercatori coinvolti nell’analisi dei dati raccolti dalla sonda mettono a confronto gli ultimi risultati ottenuti. Il meeting, della durata di quattro giorni è l’occasione per illustrare alla comunità scientifica i risultati delle recenti osservazioni del pianeta nano Cerere. DAWN, frutto di una collaborazione tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR), è stata lanciata nel 2007. Nel 2011 ha raggiunto l’asteroide Vesta, rimanendo nella sua orbita per circa 18 mesi, durante i quali ha raccolto una enorme quantità di dati che ha consentito agli scienziati di tracciare un quadro completo dell’asteroide. Successivamente, grazie al propulsore ionico, la sonda ha potuto conseguire il suo secondo obiettivo, il pianeta nano Cerere. Raggiunto a marzo di quest’anno, DAWN ha iniziato il suo percorso di osservazioni con una serie di orbite a spirali discendenti che hanno consentito indagini scientifiche da una distanza di 4.400 Km (Survey Orbit) sino a 1.470 Km attuali (High Altitude Mapping Orbit). A bordo della sonda vi sono tre strumenti scientifici, tra i quali lo spettrometro italiano VIR-MS (Visual-InfraRed Mapping Spectrometer), realizzato grazie al finanziamento e coordinamento dell’ASI che ne ha affidato la costruzione alla Selex ES con la responsabilità scientifica all’INAF.

La città di Palermo ospita il DAWN Meeting 2015, incontro che fa parte del programma di riunioni periodiche in cui i ricercatori coinvolti nell’analisi dei dati raccolti dalla sonda mettono a confronto gli ultimi risultati ottenuti. Il meeting, della durata di quattro giorni è l’occasione per illustrare alla comunità scientifica i risultati delle recenti osservazioni del pianeta nano Cerere. DAWN, frutto di una collaborazione tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR), è stata lanciata nel 2007. Nel 2011 ha raggiunto l’asteroide Vesta, rimanendo nella sua orbita per circa 18 mesi, durante i quali ha raccolto una enorme quantità di dati che ha consentito agli scienziati di tracciare un quadro completo dell’asteroide. Successivamente, grazie al propulsore ionico, la sonda ha potuto conseguire il suo secondo obiettivo, il pianeta nano Cerere. Raggiunto a marzo di quest’anno, DAWN ha iniziato il suo percorso di osservazioni con una serie di orbite a spirali discendenti che hanno consentito indagini scientifiche da una distanza di 4.400 Km (Survey Orbit) sino a 1.470 Km attuali (High Altitude Mapping Orbit). A bordo della sonda vi sono tre strumenti scientifici, tra i quali lo spettrometro italiano VIR-MS (Visual-InfraRed Mapping Spectrometer), realizzato grazie al finanziamento e coordinamento dell’ASI che ne ha affidato la costruzione alla Selex ES con la responsabilità scientifica all’INAF.

“La partecipazione italiana alla missione DAWN – ha commentato Raffaele Mugnuolo, responsabile di programma dell’ASI – è motivo di orgoglio per il ‘made in Italy’, e rappresenta un’ulteriore testimonianza della capacità di realizzazione di strumentazione scientifica, e dell’eccellenza della comunità scientifica nazionale riconosciuta a livello mondiale”. “L’evento organizzato a Palermo è anche l’occasione per rendere omaggio a all’astronomo italiano Giuseppe Piazzi che nel 1801 ha scoperto il primo asteroide proprio dall’Osservatorio Reale di Palermo, battezzandolo Ceres Ferdinandea, in onore alla dea protettrice del grano e della Sicilia e a Ferdinando IV di Borbone – ha dichiarato M.Cristina De Sanctis, responsabile dello strumento italiano VIR – Come la scoperta di Piazzi ha dato origine ad una nuova era nel campo dell’astronomia, oggi la missione DAWN da impulso a nuove entusiasmanti scoperte”.

I dati raccolti attorno a Vesta in più di 12 mesi di osservazione hanno fornito prove del fatto che Vesta è in realtà un corpo celeste che ha subito un processo di differenziazione analogo ai pianeti rocciosi. Con un nucleo di ferro, formatosi sin dai primi giorni del sistema solare è sopravvissuto all’interno della fascia degli asteroidi a forti e frequenti impatti. Accanto ai risultati sulla mineraologia della superficie e alla conferma che i meteoriti HED provengono proprio da Vesta (uno dei risultati notevoli ottenuti grazie allo spettrometro Italiano VIR-MS) la scoperta più importante è prorpio questa: Vesta può essere annoverato tra i protopianeti, più simile alla nostra Luna che agli altri asteroidi.

Dopo un viaggio di più di 28 mesi sotto la spinta del suo motore a ioni, Dawn ha iniziato le manovre di avvicinamento a Cerere nel gennaio del 2015 ed è entrato nel suo campo gravitazionale il 6 Marzo 2015: da questo momento la missione può fregiarsi del titolo di primo oggetto costruito dell’uomo che avrà osservato in maniera continuativa – e non con un breve fly-by – due oggetti distinti del nostro Sistema Solare.

da Sorrentino | Ago 31, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

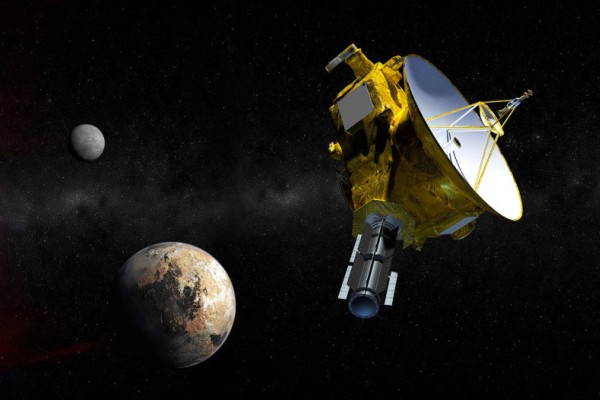

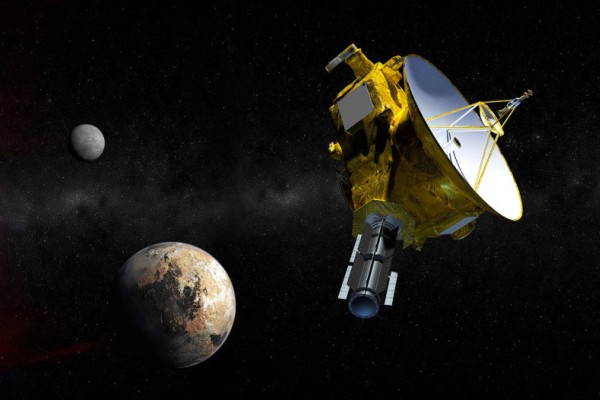

Dopo essere arrivata nell’orbita di Plutone lo scorso 14 luglio e averlo osservato da vicino, la sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral e con alle spalle 3600 giorni di volo nel sistema solare, ha già individuato un nuovo obiettivo, ancora più remoto del pianeta nano. Si tratta di un oggetto denominato astronomicamente 2014 MU69, che si trova nella Fascia di Kuiper e orbita a un miliardo di miglia da Plutone. Il prolungamento della missione, che ha permesso di completare l’esplorazione ravvicinata dei pianeti del sistema solare, sarà deciso in via definitiva entro il 2016, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione della NASA. Intanto, però, i responsabili del controllo di missione hanno impostato già la serie di manovre necessarie per raggiungere il nuovo obiettivo cosmico con il minore dispendio di combustibile. New Horizons effettuerà quattro manovre verso la fine di ottobre e l’inizio di novembre per poter arrivare a destinazione il primo gennaio 2019. La scelta di «2014 MU69» non è casuale, come ha spiegato Alan Stern, Principal Investigator di New Horizons dal Southwest Research Institute (SwRI) a Boulder, Colorado. Per raggiungere questo oggetto della Fascia di Kuiper, infatti, è necessario meno combustibile rispetto ad altri obiettivi candidati, lasciandone delle scorte per il flyby, per gli esperimenti scientifici e per eventuali manovre aggiuntive non previste. In realtà il nuovo target era già nel cassetto ben prima dell’arrivo della sonda su Plutone. Per individuarlo è stato impiegato il telescopio spaziale Hubble, che nel 2014 lo ha censito insieme ad altri quattro oggetti. Gli esperti – riporta l’INAF – stimano che PT1 sia grande circa 45 chilometri, quindi 10 volte più grande e 1000 volte più massiccio di una cometa ma con una massa pari a un decimillesimo di quella di Plutone. A differenza degli asteroidi, gli oggetti della Fascia di Kuiper vengono riscaldati solo leggermente dal Sole e per questo si pensa che conservino tracce e caratteristiche di come appariva il Sistema solare esterno nei momenti successivi la sua nascita 4,6 miliardi di anni fa.

Dopo essere arrivata nell’orbita di Plutone lo scorso 14 luglio e averlo osservato da vicino, la sonda New Horizons della NASA, lanciata il 19 gennaio 2006 da Cape Canaveral e con alle spalle 3600 giorni di volo nel sistema solare, ha già individuato un nuovo obiettivo, ancora più remoto del pianeta nano. Si tratta di un oggetto denominato astronomicamente 2014 MU69, che si trova nella Fascia di Kuiper e orbita a un miliardo di miglia da Plutone. Il prolungamento della missione, che ha permesso di completare l’esplorazione ravvicinata dei pianeti del sistema solare, sarà deciso in via definitiva entro il 2016, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione della NASA. Intanto, però, i responsabili del controllo di missione hanno impostato già la serie di manovre necessarie per raggiungere il nuovo obiettivo cosmico con il minore dispendio di combustibile. New Horizons effettuerà quattro manovre verso la fine di ottobre e l’inizio di novembre per poter arrivare a destinazione il primo gennaio 2019. La scelta di «2014 MU69» non è casuale, come ha spiegato Alan Stern, Principal Investigator di New Horizons dal Southwest Research Institute (SwRI) a Boulder, Colorado. Per raggiungere questo oggetto della Fascia di Kuiper, infatti, è necessario meno combustibile rispetto ad altri obiettivi candidati, lasciandone delle scorte per il flyby, per gli esperimenti scientifici e per eventuali manovre aggiuntive non previste. In realtà il nuovo target era già nel cassetto ben prima dell’arrivo della sonda su Plutone. Per individuarlo è stato impiegato il telescopio spaziale Hubble, che nel 2014 lo ha censito insieme ad altri quattro oggetti. Gli esperti – riporta l’INAF – stimano che PT1 sia grande circa 45 chilometri, quindi 10 volte più grande e 1000 volte più massiccio di una cometa ma con una massa pari a un decimillesimo di quella di Plutone. A differenza degli asteroidi, gli oggetti della Fascia di Kuiper vengono riscaldati solo leggermente dal Sole e per questo si pensa che conservino tracce e caratteristiche di come appariva il Sistema solare esterno nei momenti successivi la sua nascita 4,6 miliardi di anni fa.

La sonda New Horizons si trova a 4,9 miliardi di chilometri dalla Terra e continua a trasmettere immagini e dati relativi al passaggio ravvicinato a Plutone.

da Sorrentino | Ago 26, 2015 | Astronomia, Eventi, Primo Piano

Nell’ultima giornata della edizione 2015 del Meeting di Rimini si è svolto uno degli incontri più attesi. Marco Bersanelli, docente di Astrofisica all’Università statale di Milano ha introdotto al folto pubblico di giovani e giovanissimi l’astronauta dell’Esa Roberto Vittori e Duccio Marchetto, astronomo emerito allo Space Telescope Science Institute (STScI), nonché responsabile dello studio che ha definito la partecipazione dell’Esa al Telescopio Spaziale Hubble.

Nell’ultima giornata della edizione 2015 del Meeting di Rimini si è svolto uno degli incontri più attesi. Marco Bersanelli, docente di Astrofisica all’Università statale di Milano ha introdotto al folto pubblico di giovani e giovanissimi l’astronauta dell’Esa Roberto Vittori e Duccio Marchetto, astronomo emerito allo Space Telescope Science Institute (STScI), nonché responsabile dello studio che ha definito la partecipazione dell’Esa al Telescopio Spaziale Hubble.

L’incontro si è aperto con un breve e imponente video che descrive i momenti più emozionanti dei passi dell’uomo verso la conquista dell’universo. “Da sempre l’uomo ha guardato il cielo – inizia Bersanelli – non ha mai rinunciato a guardare lontano, esplorare il mondo; oggi la tecnologia ci permette di spingerci oltre”.

Vittori, per la prima volta al Meeting, trovandosi davanti a un pubblico di giovanissimi decide di dare subito un taglio di testimonianza al suo intervento: “Ho avuto la fortuna di rappresentare l’Italia e l’Europa in tre missioni spaziali, nel 2002, nel 2005 e nel 2011. Non mi ritengo bravo, ma fortunato per aver saputo capitalizzare quello che mi si è presentato davanti. Non lasciatevi confondere dall’esclusività del mestiere dell’astronauta: oggi lo spazio è vicino, è il prossimo naturale ambiente di lavoro, l’opportunità per noi e le prossime generazioni”. Vittori continua così descrivendo, anche nei dettagli tecnici, il percorso compiuto, la preparazione e l’esperienza vissuta durante le missioni. Volentieri torna però anche sul futuro dell’esplorazione spaziale: “L’esperienza dello Shuttle è terminata, ma la nuova frontiera è l’iniziativa delle start-up private che negli Stati Uniti incredibilmente stanno riproducendo il programma spaziale. La prossima tappa è la progettazione di spazioplani”. L’ultima riflessione dell’astronauta è sulla bellezza del nostro pianeta visto dalla piattaforma spaziale internazionale. Sul maxischermo scorrono foto scattate nel tentativo di catturare la miriade di stelle osservabili.

L’intervento di Marchetto si sposta sul piano della conoscenza. Il professore descrive brevemente la storia della concezione dell’universo, dalla teoria di Tolomeo al metodo sperimentale di Galileo, passando per Copernico, fino alla grande possibilità offerta dalla tecnica di portare il punto di osservazione dell’uomo fuori dai confini della terra. I telescopi come Hubble e Planck ci comunicano dati dettagliati sulla storia dell’universo e ci consentono di verificare ipotesi che sono ormai certezze: “L’universo ha 13,8 miliardi di anni, è in espansione e, avendo avuto un inizio si sono definite le categorie di tempo e spazio. Inizialmente era opaco, ma via via è diventato trasparente. Infine l’universo si espande con una velocità sempre crescente”. Oggi l’orizzonte da esplorare è l’energia oscura presente nell’universo, sulla quale si sono fatte teorie, nessuna delle quali, al momento, verificabile con dati sperimentali: “Questo è il futuro dello studio”. Marchetto conclude con una citazione di Albert Einstein: “Voglio sapere come Dio creò questo mondo. Voglio conoscere i suoi pensieri; in quanto al resto, sono solo dettagli”.

Tra le domande che Bersanelli propone in conclusione ai relatori, una riguarda la contrapposizione tra conoscenza e fede. Vittori si porta al leggio per rispondere: “Durante la missione del 2011 ero solito, nelle ore di riposo, spostarmi nella cupola della piattaforma spaziale per osservare il fenomeno dell’alba sulla terra. Vi assicuro che il passaggio dalla notte al giorno è una questione di pochi secondi. Dopo qualche tempo, mi sono trovato a riflettere sul passo della Genesi, laddove dice che Dio separò istantaneamente la luce dalle tenebre ‘e fu sera e fu mattina’. Ho capito che era quello che avevo visto io. Un’esperienza che dalla terra non si può fare. Coincidenze?”

Rivedi la conferenza: Guardare lontano: la nostalgia delle stelle

Review the conference:

Gazing into the distance: the nostalgia in our stars

da Sorrentino | Ago 26, 2015 | Astronomia, Fisica, Primo Piano

Se fossimo attratti inesorabilmente da un buco nero, uno degli oggetti cosmici che si forma dal collasso gravitazionale di una stella massiccia senza parlare di quelli enormemente più grandi e pesanti, non potremmo che finire inghiottiti nella enorme voragine da cui non c’è scampo e neppure la luce riuscirebbe a uscire. Una convinzione che viene scalfita dalla stravolgente affermazione dell’astrofisico Stephen Hawking, rilasciata durante la conferenza al KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, secondo il quale ci sarebbe modo di uscire da un buco nero, magari ritrovandosi in un’altra dimensione o universo. Una teoria che richiama il copione della pellicola di fantascienza Interstellar e aprirebbe uno scenario inedito nel panorama della fisica e dell’astronomia. In attesa di pubblicare entro un mese una relazione a sostegno del suo assunto, Hawking fa alcune considerazioni su quanto avverrebbe quando la gigantesca forza gravitazionale di un buco nero inghiotte un oggetto. Alla base della nuova teoria c’è la meccanica quantistica, secondo cui nulla viene distrutto.

Se fossimo attratti inesorabilmente da un buco nero, uno degli oggetti cosmici che si forma dal collasso gravitazionale di una stella massiccia senza parlare di quelli enormemente più grandi e pesanti, non potremmo che finire inghiottiti nella enorme voragine da cui non c’è scampo e neppure la luce riuscirebbe a uscire. Una convinzione che viene scalfita dalla stravolgente affermazione dell’astrofisico Stephen Hawking, rilasciata durante la conferenza al KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, secondo il quale ci sarebbe modo di uscire da un buco nero, magari ritrovandosi in un’altra dimensione o universo. Una teoria che richiama il copione della pellicola di fantascienza Interstellar e aprirebbe uno scenario inedito nel panorama della fisica e dell’astronomia. In attesa di pubblicare entro un mese una relazione a sostegno del suo assunto, Hawking fa alcune considerazioni su quanto avverrebbe quando la gigantesca forza gravitazionale di un buco nero inghiotte un oggetto. Alla base della nuova teoria c’è la meccanica quantistica, secondo cui nulla viene distrutto.

Nel caso specifico, l’informazione di ciò che entra nel buco nero rimane e viene riemessa sotto forma di radiazione. Ovvero, secondo lo scienziato, l’informazione viene assorbita non all’interno del buco nero, ma ai suoi estremi, dentro il cosiddetto “orizzonte degli eventi”, formando un ologramma di particelle o facendola fuoriuscire da altra parte. Il buco nero non viene visto più come eterna prigione, ma Hawking si affretta a spiegare che una volta sbucati altrove, probabilmente un universo parallelo, non si conosce modo per tornare nel nostro. Una sorta di Stargate, un anello di passaggio di sola andata?

Nel caso specifico, l’informazione di ciò che entra nel buco nero rimane e viene riemessa sotto forma di radiazione. Ovvero, secondo lo scienziato, l’informazione viene assorbita non all’interno del buco nero, ma ai suoi estremi, dentro il cosiddetto “orizzonte degli eventi”, formando un ologramma di particelle o facendola fuoriuscire da altra parte. Il buco nero non viene visto più come eterna prigione, ma Hawking si affretta a spiegare che una volta sbucati altrove, probabilmente un universo parallelo, non si conosce modo per tornare nel nostro. Una sorta di Stargate, un anello di passaggio di sola andata?

da Sorrentino | Ago 24, 2015 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano

Piero Benvenuti, 67 anni, docente al Dipartimento di Fisica e astronomia dell’Università di Padova, già presidente INAF e membro del Cda dell’Agenzia Spaziale Italiana, è il nuovo Segretario Generale della maggiore organizzazione di astronomi a livello internazionale: la IAU (International Astronomical Union). La nomina all’incarico è stata ratificata nel corso della cerimonia conclusiva della ventinovesima Assemblea generale dell’IAU, che ha chiamato per due settimane a Honolulu – nelle Hawaii – migliaia di delegati da tutto il mondo.

Piero Benvenuti, 67 anni, docente al Dipartimento di Fisica e astronomia dell’Università di Padova, già presidente INAF e membro del Cda dell’Agenzia Spaziale Italiana, è il nuovo Segretario Generale della maggiore organizzazione di astronomi a livello internazionale: la IAU (International Astronomical Union). La nomina all’incarico è stata ratificata nel corso della cerimonia conclusiva della ventinovesima Assemblea generale dell’IAU, che ha chiamato per due settimane a Honolulu – nelle Hawaii – migliaia di delegati da tutto il mondo.

Benvenuti si è detto onorato di essere il primo italiano a ricoprire questa carica in quasi cento anni di esistenza dell’Unione. Contestualmente alla nomina di Benvenuti, l’Assemblea ha proceduto al rinnovo di tutti gli altri incarichi di vertice: la messicana Silvia Torres-Peimbert è il nuovo presidente, mentre l’olandese Ewine van Dishoeck e la portoghese Maria Teresa Lago sono, rispettivamente, il presidente-eletto e il segretario-generale-eletto.

“La nomina del professor Benvenuti – ha dichiarato per l’occasione il presidente dell’ASI Roberto Battiston – rappresenta un grande riconoscimento per la comunità astronomica italiana, nella traccia di una tradizione straordinaria che da Galileo in poi ha fornito e fornisce risultati di altissimo valore scientifico per lo studio dell’ universo da terra e dallo spazio. Faccio i migliori auguri a Piero – ha concluso Battiston – per questa nuova sfida che sono sicuro affronterà con la capacità e l’ impegno di sempre”.

L’IAU, fondata nel 1919, è composta da quasi dodicimila astronomi professionisti provenienti da 96 diversi paesi. Ha come principale obbiettivo quello di facilitare la collaborazione tra i suoi membri in tutti i campi della loro attività: dall’astronomia all’astrofisica, dalla cosmologia alla Fisica fondamentale. All’interno del suo ampio ventaglio di competenze, ha anche il delicatissimo e affascinante compito di attribuire il nome alle stelle. “Ma attenzione – avverte Benvenuti – perché le stelle a noi visibili sono già state nominate in passato, quello che ci resta da fare è ‘battezzare’ gli asteroidi: oggi chi ne scopre uno può decidere il nome, ma deve essere approvato da tutti i membri dello IAU”.

(fonte: ASI)

da Sorrentino | Ago 11, 2015 | Astronomia, Primo Piano, Programmi

Si chiama ATLAS 1 – Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System Telescope, è operativo da pochi giorni sulla cupola dell’osservatorio di Maui, sulla cima del vulcano Haleakala alle isole Hawaii, e promette di difenderci da tutti quegli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra. ATLAS 1 è un progetto finanziato dalla NASA e uno dei due strumenti progettati dall’Università delle Hawaii per proteggere la Terra da tutti quegli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia. Una volta completato ATLAS garantirà un monitoraggio costante del cielo notturno mappando tutti gli oggetti in movimento.

Si chiama ATLAS 1 – Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System Telescope, è operativo da pochi giorni sulla cupola dell’osservatorio di Maui, sulla cima del vulcano Haleakala alle isole Hawaii, e promette di difenderci da tutti quegli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra. ATLAS 1 è un progetto finanziato dalla NASA e uno dei due strumenti progettati dall’Università delle Hawaii per proteggere la Terra da tutti quegli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia. Una volta completato ATLAS garantirà un monitoraggio costante del cielo notturno mappando tutti gli oggetti in movimento.

La promessa di ATLAS è poter avvistare con un anticipo di 24 ore tutti gli oggetti che minacciano di impattare al suolo generando una potenza di 30 chilotoni, tenuto conto che l’impatto avvenuto a Chelyabinsk, in Russia, il 15 febbraio 2013 sprigionò una potenza di oltre 500 chilotoni. Per gli asteroidi da 5 megatoni c’è una settimana di pre-allarme. Per i giganti da 100 megatoni si arriva alle tre settimane.

«Prevediamo di arrivare a una risoluzione ottimale dopo aver apportato alcune piccole modifiche. Tutto sta andando per il meglio ma occorrerà un po’ di tempo perché lo strumento possa ottenere immagini a massima risoluzione» riporta il sito web di ATLAS. Lo strumento è insomma ancora in fase di sviluppo, ma già alle condizioni attuali l’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System telescope riesce a completare un monitoraggio dell’intera volta celeste in poco più di una notte. E la banca immagini inizia a farsi consistente.

ATLAS 2, il telescopio che andrà a far coppia con lo strumento appena inaugurato sull’isola di Maui, verrà montato sul Mauna Loa, il vulcano che domina la principale dell’arcipelago hawaiiano. L’International Astronomical Union meeting, ospitato a Honolulu, potrebbe aprire le porte anche a un terzo strumento con base in Sud Africa. A testimoniare quanto lo studio e il controllo degli asteroidi sia ormai la priorità delle agenzia spaziali di tutto il mondo, basti ricordare il Centro di Coordinamento per gli Oggetti Vicini alla Terra, aperto nel 2013 da ESA presso la sua sede di Frascati, ESRIN. Un polo che in questi anni ha rafforzato il contributo dell’Europa alla caccia a livello mondiale agli asteroidi ed agli altri oggetti naturali pericolosi per il nostro pianeta. Ma c’è anche il caso dell’asteroide 2014 KC46: la conferma che non avrebbe colpito la Terra è arrivata lo scorso dicembre dal Large Binocular Telescope (LBT), il grande telescopio binoculare operativo in Arizona (USA), e di cui l’Istituto Nazionale di Astrofisica è uno dei partner.

(fonte: INAF)

La città di Palermo ospita il DAWN Meeting 2015, incontro che fa parte del programma di riunioni periodiche in cui i ricercatori coinvolti nell’analisi dei dati raccolti dalla sonda mettono a confronto gli ultimi risultati ottenuti. Il meeting, della durata di quattro giorni è l’occasione per illustrare alla comunità scientifica i risultati delle recenti osservazioni del pianeta nano Cerere. DAWN, frutto di una collaborazione tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR), è stata lanciata nel 2007. Nel 2011 ha raggiunto l’asteroide Vesta, rimanendo nella sua orbita per circa 18 mesi, durante i quali ha raccolto una enorme quantità di dati che ha consentito agli scienziati di tracciare un quadro completo dell’asteroide. Successivamente, grazie al propulsore ionico, la sonda ha potuto conseguire il suo secondo obiettivo, il pianeta nano Cerere. Raggiunto a marzo di quest’anno, DAWN ha iniziato il suo percorso di osservazioni con una serie di orbite a spirali discendenti che hanno consentito indagini scientifiche da una distanza di 4.400 Km (Survey Orbit) sino a 1.470 Km attuali (High Altitude Mapping Orbit). A bordo della sonda vi sono tre strumenti scientifici, tra i quali lo spettrometro italiano VIR-MS (Visual-InfraRed Mapping Spectrometer), realizzato grazie al finanziamento e coordinamento dell’ASI che ne ha affidato la costruzione alla Selex ES con la responsabilità scientifica all’INAF.

La città di Palermo ospita il DAWN Meeting 2015, incontro che fa parte del programma di riunioni periodiche in cui i ricercatori coinvolti nell’analisi dei dati raccolti dalla sonda mettono a confronto gli ultimi risultati ottenuti. Il meeting, della durata di quattro giorni è l’occasione per illustrare alla comunità scientifica i risultati delle recenti osservazioni del pianeta nano Cerere. DAWN, frutto di una collaborazione tra la NASA, l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR), è stata lanciata nel 2007. Nel 2011 ha raggiunto l’asteroide Vesta, rimanendo nella sua orbita per circa 18 mesi, durante i quali ha raccolto una enorme quantità di dati che ha consentito agli scienziati di tracciare un quadro completo dell’asteroide. Successivamente, grazie al propulsore ionico, la sonda ha potuto conseguire il suo secondo obiettivo, il pianeta nano Cerere. Raggiunto a marzo di quest’anno, DAWN ha iniziato il suo percorso di osservazioni con una serie di orbite a spirali discendenti che hanno consentito indagini scientifiche da una distanza di 4.400 Km (Survey Orbit) sino a 1.470 Km attuali (High Altitude Mapping Orbit). A bordo della sonda vi sono tre strumenti scientifici, tra i quali lo spettrometro italiano VIR-MS (Visual-InfraRed Mapping Spectrometer), realizzato grazie al finanziamento e coordinamento dell’ASI che ne ha affidato la costruzione alla Selex ES con la responsabilità scientifica all’INAF.