da Sorrentino | Lug 23, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

La NASA ha annunciato la scoperta dell’esopianeta più simile alla Terra, distante da noi 1.400 anni luce. E’ stato individuato dalla missione Kepler, ha un diametro un po’ più grande e si trova ad orbitare a una stella straordinariamente simile al Sole. Inoltre, la distanza tra pianeta e stella madre è la stessa di quella che separa la Terra dal Sole. Insomma un pianeta situato in zona abitabile. La notizia, decisamente eclatante, segue di pochi giorni la scoperta di un esopianeta della classe di Giove in orbita attorno a una stella simile al Sole. Il possibile gemello della Terra, ribattezzato Kepler 452b, è presente nel nuovo catalogo rilasciato dal team della missione Kepler, che aggiunge 500 nuovi candidati esopianeti ai quasi 4200 già individuati dall’osservatorio orbitante della NASA in quattro anni di attività.

La NASA ha annunciato la scoperta dell’esopianeta più simile alla Terra, distante da noi 1.400 anni luce. E’ stato individuato dalla missione Kepler, ha un diametro un po’ più grande e si trova ad orbitare a una stella straordinariamente simile al Sole. Inoltre, la distanza tra pianeta e stella madre è la stessa di quella che separa la Terra dal Sole. Insomma un pianeta situato in zona abitabile. La notizia, decisamente eclatante, segue di pochi giorni la scoperta di un esopianeta della classe di Giove in orbita attorno a una stella simile al Sole. Il possibile gemello della Terra, ribattezzato Kepler 452b, è presente nel nuovo catalogo rilasciato dal team della missione Kepler, che aggiunge 500 nuovi candidati esopianeti ai quasi 4200 già individuati dall’osservatorio orbitante della NASA in quattro anni di attività.

«Questo catalogo contiene la nostra prima analisi di tutti i dati di Kepler, nonché una valutazione automatizzata di questi risultati», dice Jeffrey Coughlin, scienziato del SETI Institute che ha guidato il lavoro per realizzare il nuovo catalogo. «Tecniche più efficienti di analisi consentiranno agli astronomi di determinare meglio il numero di pianeti piccoli e freddi che sono i migliori candidati per ospitare la vita». Il telescopio spaziale Kepler identifica i possibili pianeti osservando diminuzioni periodiche nella luminosità delle stelle. Tuttavia, la conferma che questi fenomeni siano associati effettivamente al transito di pianeti davanti alla loro stella madre richiede osservazioni da parte di altri strumenti, in genere alla ricerca di piccoli spostamenti nel movimento dei delle stelle. Va comunque ricordato il fatto che la stragrande maggioranza dei candidati scoperti di Kepler si sono poi rivelati essere effettivamente dei pianeti.

Il nuovo catalogo comprende 12 candidati, il cui diametro è meno di due volte quello della Terra, in orbita nella cosiddetta zona abitabile della loro stella. In questa zona il flusso di energia emesso dall’astro è tale da permettere l’esistenza dell’acqua allo stato liquido qualora sia presente sulla superficie di un pianeta. Tra questi candidati, Kepler 452b è senza dubbio il più interessante, poiché orbita attorno a una stella dalle caratteristiche molto simili al nostro Sole: rispetto ad essa è solo il 4 per cento più massiccia e il 10 percento più luminosa. E in più Kepler 452b orbita intorno alla sua stella a una distanza di circa 150 milioni di chilometri, la stessa che separa la Terra dal Sole.

«Nonostante abbia concluso l’acquisizione di dati scientifici ormai da un paio di anni, la missione Kepler continua a riservare nuove eccitanti sorprese!» commenta Alessandro Sozzetti, ricercatore dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino. «Tra i candidati pianeti transitanti individuati dall’ultima analisi dei dati della missione, Kepler-452b non si trova solamente alla distanza giusta, ma è stato finalmente individuato attorno a una stella davvero vicina come caratteristiche al nostro Sole. In termini di somiglianza alla nostra Terra, Kepler-452b batte Kepler-22b, il primo ‘gemello’ del nostro pianeta scoperto da Kepler quattro anni fa. La procedura di validazione dei dati Kepler sfortunatamente permette solo di verificare che l’oggetto non è un ‘impostore’ (o falso positivo) e di determinarne con precisione il raggio. Per comprendere esattamente quale sia la sua composizione, e finalmente stabilire se sia davvero un pianeta di tipo roccioso come la nostra Terra, è necessaria una misura della sua massa (che combinata con una misura del raggio dà accesso a una stima della densità dell’oggetto), che può avvenire solo indirettamente misurando le variazioni periodiche nel moto stellare indotte dal pianeta. Per Kepler-452b, l’ampiezza di tale moto è probabilmente dell’ordine di 10 cm/s, un ordine di grandezza inferiore allo stato dell’arte (1 m/s) oggi raggiunto con strumenti quali quello dell’INAF HARPS-N sul Telescopio Nazionale Galileo. La misura effettiva della massa di Kepler-452b è quindi un obiettivo non semplice da realizzare! Richiederà innovazioni tecnologiche per spingere la precisione delle misure ben oltre i limiti odierni. Ulteriori vantaggi potranno venire nel decennio futuro dalla possibilità di individuare pianeti transitanti come Kepler-452b ma attorno a stelle più brillanti e più vicine al nostro Sole rispetto a quelle osservate da Kepler, che verrà fornita dalla missione PLATO di ESA, il cui lancio è previsto nel 2024».

(fonti: NASA e Inaf)

da Sorrentino | Lug 22, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Le osservazioni del telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter-submillimeter Array) dell’European Southern Observatory (ESO) hanno permesso di individuare le più lontane nubi di gas contenenti stelle in formazione all’interno di galassie nell’universo primordiale, spingendosi a un’epoca di ‘appena’ 800 milioni di anni dopo il Big Bang. Con queste osservazioni gli astronomi hanno la possibilità di vedere come hanno preso forma le prime galassie e come queste abbiano ionizzato l’idrogeno neutro che permeava l’universo, rendendolo di nuovo trasparente alla radiazione elettromagnetica nell’epoca che prende il nome di “era della reionizzazione”. Ma non solo: queste misure super dettagliate hanno permesso di identificare per la prima volta delle strutture di gas, polveri e stelle all’interno di oggetti celesti così lontani.

Le osservazioni del telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter-submillimeter Array) dell’European Southern Observatory (ESO) hanno permesso di individuare le più lontane nubi di gas contenenti stelle in formazione all’interno di galassie nell’universo primordiale, spingendosi a un’epoca di ‘appena’ 800 milioni di anni dopo il Big Bang. Con queste osservazioni gli astronomi hanno la possibilità di vedere come hanno preso forma le prime galassie e come queste abbiano ionizzato l’idrogeno neutro che permeava l’universo, rendendolo di nuovo trasparente alla radiazione elettromagnetica nell’epoca che prende il nome di “era della reionizzazione”. Ma non solo: queste misure super dettagliate hanno permesso di identificare per la prima volta delle strutture di gas, polveri e stelle all’interno di oggetti celesti così lontani.

A guidare il team internazionale di astronomi che ha condotto le indagini, tra cui alcuni italiani e dell’INAF, è stato Roberto Maiolino del Cavendish Laboratory e Kavli Institute for Cosmology presso l’Università di Cambridge, nel Regno Unito. La scoperta è partita dalle osservazioni condotte con ALMA, dedicate alla ricerca delle flebili emissioni del carbonio ionizzato provenienti da lontane nubi di gas in cui si stavano formando nuove stelle. L’obiettivo era studiare l’interazione tra la generazione di stelle giovani e ammassi di gas freddo da cui si stavano formando le prime galassie che, con la loro radiazione, hanno contribuito a reionizzare l’universo.

Per una di queste galassie – la cui sigla è BDF2399 – ALMA è riuscito a captare il debole segnale prodotto dal carbonio e addirittura a riconoscere che la sua origine non era nel centro della galassia, ma in una zona periferica. «Questa è l’identificazione del più distante segnale prodotto dal carbonio in una galassia “normale”, a meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang» dice Andrea Ferrara, della Scuola Normale Superiore di Pisa e membro del Consiglio di Amministrazione dell’INAF, che ha partecipato allo studio pubblicato oggi in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. «Questo risultato ci dà l’opportunità di osservare il processo di formazione delle prime galassie. Per la prima volta stiamo vedendo galassie primordiali non come ammassi indistinti di materia, ma come oggetti dotati di una struttura interna».

Secondo gli astronomi l’emissione così decentrata del carbonio registrata in BDF2399 è dovuta al fatto che le nuvole di gas nelle regioni centrali della galassia possono essere disgregate dalla radiazione prodotta da giovani stelle o esplosioni di supernovae che si addensano in quelle zone.

Combinando le nuove osservazioni di ALMA con simulazioni al computer, è stato possibile capire in dettaglio i processi evolutivi nelle galassie primordiali. Gli effetti della radiazione emessa dalle stelle, la sopravvivenza delle nubi molecolari, l’emissione di radiazione ionizzante e la complessa struttura del mezzo interstellare possono ora essere calcolati e confrontati con le osservazioni. E secondo i ricercatori, la galassia BDF2399 è probabilmente una tipica sorgente che ha contribuito al processo di reionizzazione.

«Questo risultato è il completamento di un lungo lavoro di ricerca e selezione di queste lontanissime galassie che il nostro gruppo di ricerca dell’INAF ha iniziato 6 anni fa, sempre usando telescopi dell’ESO» commenta Adriano Fontana, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, che ha partecipato all’indagine. «Adesso progettiamo di applicare la stessa tecnica per osservare le altre galassie del nostro campione».

Per Roberto Maiolino «Questo studio sarebbe stato semplicemente impossibile senza ALMA, poiché nessun altro strumento potrebbe raggiungere la sensibilità e la risoluzione spaziale necessaria. Anche se questa è una delle osservazioni più profonde realizzate fino ad oggi, ALMA non ha raggiunto i suoi limiti. In futuro, questo formidabile strumento riuscirà ad osservare la struttura dettagliata delle galassie primordiali e seguire in modo accurato la formazione delle primissime galassie».

Nel team che ha condotto lo studio guidato da Roberto Maiolino, oltre ad Andrea Ferrara e Adriano Fontana hanno partecipato anche Laura Pentericci, Andrea Grazian, Marco Castellano e Paola Santini (INAF-Osservatorio Astronomico di Roma), Eros Vanzella (INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna), Stefano Cristiani (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste), Livia Vallini (Scuola Normale Superiore, Pisa, Università di Bologna e associata INAF), Simona Gallerani (Scuola Normale Superiore, Pisa e associata INAF) e Stefano Carniani (Cavendish Laboratory – Kavli Institute for Cosmology, Università di Cambridge, Regno Unito e Università di Firenze, associato INAF).

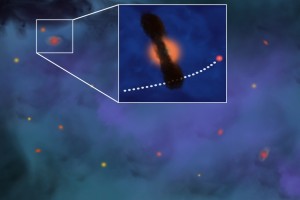

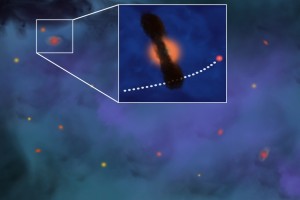

Questa veduta è una combinazione di immagini di ALMA e del VLT (Very Large Telescope). L’oggetto centrale è una galassia molto distante, chiamata BDF 3299, vista quando l’Universo aveva meno di 800 milioni di anni. La nube rossa brillante in basso a sinistra è ottenuta dalle osservazioni ottenute da ALMA di una grande nube di materia in procinto di formare la nuova galassia molto giovane. (Crediti: ESO/R. Maiolino)

da Sorrentino | Lug 8, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Un team internazionale di scienziati tra cui ricercatori italiani e dell’INAF, presenta per la prima volta, in un articolo sulla rivista Nature, il legame tra un lampo di raggi gamma (GRB) assai a lungo e l’esplosione di una supernova luminosissima. Dall’eccezionale evento si sarebbe prodotta una stella di neutroni ‘super magnetica’ e in rapidissima rotazione.

Un team internazionale di scienziati tra cui ricercatori italiani e dell’INAF, presenta per la prima volta, in un articolo sulla rivista Nature, il legame tra un lampo di raggi gamma (GRB) assai a lungo e l’esplosione di una supernova luminosissima. Dall’eccezionale evento si sarebbe prodotta una stella di neutroni ‘super magnetica’ e in rapidissima rotazione.

Per produrre un lampo di raggi gamma estremo come GRB111209A, durato oltre tre ore contro una media di qualche decina di secondi al massimo, ci vuole un ‘motore’ altrettanto estremo: una stella di neutroni, dove una quantità di materia pari a quella del nostro Sole è compressa in una sfera del raggio di appena 10 chilometri. Ma non basta: essa, rispetto alle tipiche stelle di neutroni, è dotata di un campo magnetico cento volte maggiore (centomila miliardi di gauss, ovvero circa trecentomila miliardi di volte il campo magnetico terrestre) e di una velocità di rotazione di appena qualche millesimo di secondo. Un simile mostro prende il nome di magnetar. Queste le conclusioni di un lavoro condotto da un team internazionale di scienziati guidati da Jochen Greiner del Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Germania e a cui hanno partecipato ricercatori italiani e dell’INAF, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Nature.

La scoperta del GRB111209A nel dicembre del 2011 grazie al satellite Swift fece scalpore tra gli astrofisici, in quanto la sua durata era incomparabilmente maggiore di tutti gli altri lampi di raggi gamma classificati come ‘lunghi’, che si attestano tra qualche secondo e qualche minuto. Tanto da farlo diventare il prototipo di un nuovo gruppo di GRB, quelli ‘ultra-lunghi’. Le analisi condotte sulla radiazione emessa a lunghezze d’onda che vanno dai raggi X fino alle onde radio, condotte in sinergia con strumenti da terra e dallo spazio, hanno rivelato che l’esplosione è avvenuta a una distanza di 8 miliardi di anni luce rilasciando un’energia sterminata: un miliardo di miliardi di miliardi di volte quella consumata in un anno da tutta la popolazione della Terra. Ma hanno rivelato un altro sorprendente evento: oltre al lampo di raggi gamma, la camera GROND installata al telescopio da 2,2 metri dell’ESO a La Silla sulle Ande cilene ha catturato, nella luce visibile e nell’infrarosso, la tipica curva di luce dell’esplosione di una supernova. Un’accoppiata alquanto rara quella con un GRB: in media una ogni più di cento supernovae osservate. L’evento è stato particolarmente luminoso, e la sua intensità si va a collocare esattamente a cavallo tra quella di una tipica esplosione di supernova e quella di una supernova “super luminosa”, una classe di esplosioni stellari particolarmente energetiche scoperte di recente.

Telescopes at ESO’s first site in Chile: the La Silla Observatory

«Questo è il primo evento di supernova associato ad un lampo di raggi gamma ultra lungo» commenta Elena Pian, ricercatrice dell’INAF attualmente in forza presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, che ha partecipato allo studio. «Questa scoperta elimina in un colpo solo tutti i modelli che cercavano di spiegare i GRB così prolungati». Le indagini condotte grazie ai dati spettroscopici raccolti con un altro strumento di punta dell’ESO, lo spettrografo X-Shooter installato al Very Large Telescope hanno certificato che la supernova, denominata SN2011kl, mostra caratteristiche simili a quelle registrate nelle supernovae super luminose e possiede un basso contenuto di nichel 56, un elemento radioattivo che, decadendo, emette gran parte della luminosità in un evento di supernova. «Queste accurate misure ci permettono di ritenere che la formazione di un magnetar dopo l’esplosione di una supernova sia lo scenario più plausibile per descrivere cosa ha generato il lampo di raggi gamma» prosegue Elena Pian. «La quantità di nichel 56 è insufficiente per produrre la luminosità intrinseca della supernova che abbiamo dedotto dalle osservazioni. Anche l’ipotesi che questa luminosità derivi dall’accrescimento di materia su un buco nero formatosi dal collasso della stella esplosa non è verosimile poiché, per generare tanta radiazione e per così lungo tempo come nel GRB111209A, il buco nero stesso avrebbe dovuto ingurgitare qualcosa come 100 masse solari, ma la stazza iniziale della stella non doveva superare di molto le 20 masse solari. Un tipico magnetar ha invece proprio l’energia totale che noi abbiamo ricavato per l’esplosione della supernova SN2011kl. Le osservazioni e le misure raccolte per questo evento ci fanno ritenere che i GRB ultra lunghi possono testimoniare la nascita di un magnetar».

Fonte : INAF – autore : Marco Galliani

da Sorrentino | Giu 23, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

L’Agenzia Spaziale Europea ha ufficialmente confermato il prolungamento della missione Rosetta, estesa fino alla fine di settembre 2016. La notizia, molto attesa dalla comunità scientifica, è arrivata il 23 giugno, pochi giorni dopo il risveglio del lander Philae, sbarcato sulla superfice della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko il 12 novembre 2014. Rosetta è stata lanciata nel 2004 e ha raggiunto la cometa nel mese di agosto 2014, dove ha studiato il nucleo ed il suo ambiente. Poi il rilascio del lander, Philae, che ha raggiunto la superficie della cometa. La missione si sarebbe conclusa nominalmente a dicembre 2015, ma lo Science Programme Commitee (SPC) dell’ESA ha formalmente approvato il prolungamento di ulteriori nove mesi – fino a quando, cioè, gli strumenti della sonda non potranno più essere sufficientemente alimentati dall’energia del Sole.

L’Agenzia Spaziale Europea ha ufficialmente confermato il prolungamento della missione Rosetta, estesa fino alla fine di settembre 2016. La notizia, molto attesa dalla comunità scientifica, è arrivata il 23 giugno, pochi giorni dopo il risveglio del lander Philae, sbarcato sulla superfice della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko il 12 novembre 2014. Rosetta è stata lanciata nel 2004 e ha raggiunto la cometa nel mese di agosto 2014, dove ha studiato il nucleo ed il suo ambiente. Poi il rilascio del lander, Philae, che ha raggiunto la superficie della cometa. La missione si sarebbe conclusa nominalmente a dicembre 2015, ma lo Science Programme Commitee (SPC) dell’ESA ha formalmente approvato il prolungamento di ulteriori nove mesi – fino a quando, cioè, gli strumenti della sonda non potranno più essere sufficientemente alimentati dall’energia del Sole.

Matt Taylor, Rosetta Project Scientist dell’Agenzia Spaziale Europea ha commentato l’annuncio in modo fantastico. “Saremo in grado di monitorare il calo dell’attività della cometa come si allontana dal Sole di nuovo, e avremo l’opportunità di volare più vicino alla cometa continuando a raccogliere una quantità di dati incredibili”. “E’ una grande notizia per la scienza e anche per l’Italia, che ha dato e continua a dare a questa missione un contributo importantissimo – ha fatto eco il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. “Questo prolungamento – ha aggiunto Battiston – estende ulteriormente le potenzialità di una impresa che resta storica nell’esplorazione del nostro sistema solare”. “L’eccellenza ed gli eccezionali risultati della missione di Rosetta e di Philae hanno reso facile e veloce l’approvazione della sua estensione per altri nove mesi oltre la data prevista – ha sottolineato Enrico Flamini, Chief Scientist ASI – In questo modo potremo osservare anche la fase di allontamento dal Sole dopo il perielio. Un’occasione unica e difficilmente ripetibile di studiare da vicino l’evoluzione di una cometa dalla sua fase dormiente, quando si trova lontanissima dal Sole, a quando si attiva fino a riaddormentarsi per ritornare nelle fredde regioni esterne del Sistema Solare”.

La cometa 67P Churyumov-Gerasimenko raggiungerà la massima vicinanza al Sole il 13 agosto 2015: da quel momento sarà nuovamente possibile far progressivamente riavvicinare la sonda al nucleo della cometa, permettendo così inedite misurazioni da comparare con quelle effettuate prima dell’estate – e anche, eventualmente, la precisa individuazione del lander. Fino a ritrovarsi nella stessa condizione in cui era nel giugno del 2011, quando la distanza dal Sole era tale per cui gli strumenti di bordo vennero posti in ibernazione per 31 mesi. Rosetta e la cometa saranno di nuovo vicino al Sole nel mese di ottobre 2016, ma a quella data non sarà più possibile rimettere in letargo la sonda. Secondo Patrick Martin, mission manager di Rosetta, il modo più logico per terminare la missione sarà lasciare che la sonda cada sulla superficie della cometa.

da Sorrentino | Giu 22, 2015 | Astronomia, Primo Piano

VST image of the giant globular cluster Omega Centauri*

L’analisi delle osservazioni nell’ultravioletto delle stelle più calde dell’ammasso stellare Omega Centauri ha permesso ad un team internazionale di ricercatori, guidato da astronomi dell’INAF, di far luce sulla storia della formazione della sua seconda generazione di stelle, avvenuta circa 12 miliardi di anni fa. E’ assai probabile che i progenitori di queste stelle, al momento di ‘accendersi’ grazie alle reazioni di fusione nucleare nel loro interno, ruotassero molto più velocemente delle stelle normali. Gli scienziati, nel loro studio pubblicato sulla rivista Nature, attribuiscono questa forte rotazione alla prematura distruzione del loro disco protostellare di gas e polveri, dovuta all’interazione gravitazionale con altre stelle e favorita dall’ambiente di formazione particolarmente denso di astri.

Negli ammassi globulari esistono generazioni “multiple’’ di stelle, cronologicamente molto vicine, ma di composizione chimica profondamente diversa. In Omega Centauri, il più ricco e splendido tra gli oggetti celesti di questo tipo che popolano la nostra Galassia, è stata scoperta già da dieci anni la presenza di una generazione, composta da un gran numero di stelle in cui la concentrazione di elio è assai maggiore di quella presente nella materia primordiale prodotta in seguito al Big Bang. Uno studio internazionale guidato da ricercatori INAF e pubblicato oggi in anteprima sul sito web della rivista Nature aggiunge nuovi e importanti risultati per ricostruire la storia della formazione di queste popolazioni “multiple” negli ammassi stellari. Dall’analisi capillare delle stelle calde di Omega Centauri osservate nell’ultravioletto con il telescopio spaziale Hubble delle agenzie spaziali NASA ed ESA, gli autori hanno mostrato come l’esistenza di questo gruppo implichi una rapidissima rotazione dei loro progenitori, contrariamente a quanto accade per le altre stelle.

Queste stelle, dette “del blue hook”, appartengono a uno stadio evolutivo avanzato delle stelle superricche di elio, ed alcune loro peculiarità indicano che si siano formate nel gas chimicamente anomalo, perso nei venti stellari dalle stelle primigenie, che si è accumulato nelle zone più centrali e dense dell’ammasso. Qui le stelle sono vicinissime tra loro e le perturbazioni gravitazionali, importanti soprattutto nelle prime fasi di evoluzione, possono distruggere l’esteso disco di accrescimento che solitamente accompagna la formazione stellare e che, come un giroscopio, stabilizza la stella neonata in lenta rotazione.

«La frequenza degli incontri tra stelle e dischi protostellari alle alte densità stellari previste durante la formazione della ‘seconda generazione’ di astri in Omega Centauri, è alta» spiega Marco Tailo, studente di Dottorato presso l’Università “La Sapienza’’ di Roma e associato INAF, primo autore della lettera. «Se la perdita del disco avviene nel primo milione di anni di vita della stella, quando è ancora estesa e poco densa, la sua successiva contrazione la fa accelerare fino a velocità di rotazione così alte da modificarne sensibilmente l’evoluzione successiva, quella che oggi la fa diventare una delle anomale stelle del blue hook».

«La frequenza degli incontri tra stelle e dischi protostellari alle alte densità stellari previste durante la formazione della ‘seconda generazione’ di astri in Omega Centauri, è alta» spiega Marco Tailo, studente di Dottorato presso l’Università “La Sapienza’’ di Roma e associato INAF, primo autore della lettera. «Se la perdita del disco avviene nel primo milione di anni di vita della stella, quando è ancora estesa e poco densa, la sua successiva contrazione la fa accelerare fino a velocità di rotazione così alte da modificarne sensibilmente l’evoluzione successiva, quella che oggi la fa diventare una delle anomale stelle del blue hook».

Ricercatori italiani, presso le strutture INAF di Padova e Bologna, hanno la leadership della ricerca osservativa nello studio delle popolazioni multiple degli ammassi globulari. Francesca D’Antona, corresponding author della lettera e associata INAF, spiega che «il gruppo dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma ha avuto un ruolo predominante nello studio dei modelli stellari per la formazione delle anomalie chimiche nelle popolazioni multiple e nel predire la presenza di popolazioni con alta concentrazione di elio. Quest’ultimo lavoro è stato possibile unendo sinergicamente le competenze nel calcolo di modelli stellari di Paolo Ventura e del suo team, presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, con quelle nel calcolo di modelli dinamici delle stelle degli ammassi di Enrico Vesperini all’Università dell’Indiana».

Il gruppo di ricercatori che ha realizzato lo studio, oltre Marco Tailo e Francesca D’Antona, è composto da Marcella Di Criscienzo, Paolo Ventura e Thibaut Decressin (INAF-Osservatorio Astronomico di Roma), Annibale D’Ercole (INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna), Vittoria Caloi (INAF-IAPS Roma), Enrico Vesperini (Università dell’Indiana, USA), Antonino P. Milone e Aaron Dotter (Research School of Astronomy & Astrophysics, Australia), Andrea Bellini (Space Telescope Science Institute), Roberto Capuzzo-Dolcetta (Università “La Sapienza”, Roma).

Immagini: credit INAF

da Sorrentino | Giu 19, 2015 | Astronomia, Industria, Primo Piano

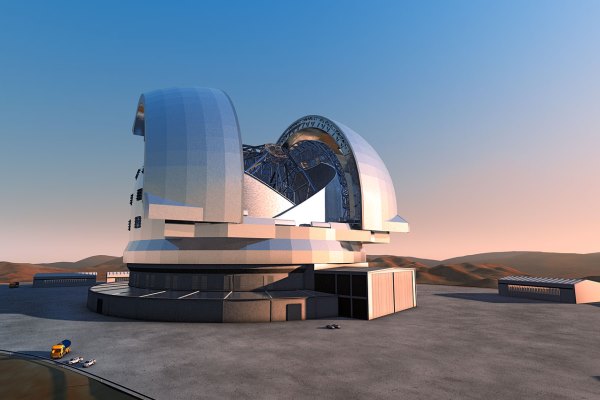

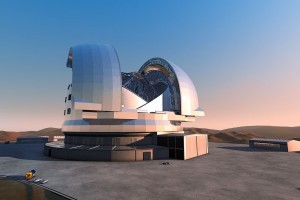

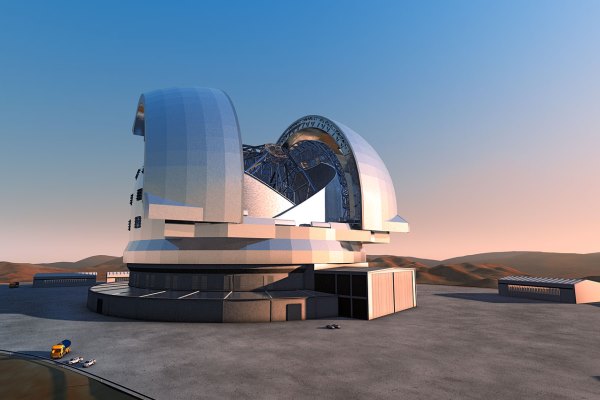

The E-ELT (artist’s impression)

30 milioni di Euro. Tanto vale la commessa affidata da ESO al consorzio AdOptica composto da due ditte Italiane, ADS International e Microgate Engineering in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, per la progettazione definitiva e la realizzazione dell’unità di ottica adattativa per lo specchio M4 dell’E-ELT. L’annuncio è stato dato dallo stesso ESO e segue l’affidamento a INAF di 18,5M€ nell’ambito, sempre, del progetto per la costruzione dell’E-ELT. «Un risultato che deve riempire di orgoglio tutti noi», ha detto il presidente dell’INAF, Giovanni Bignami. «Il frutto di una grande capacità scientifica e innovativa che sa operare e farsi valere».

Il sistema a specchio deformabile di 2,4 metri M4 costituisce una parte fondamentale del E-ELT. È costituito da uno specchio composto da sei “petali” con attuatori e sistemi di controllo che possono correggere la distorsione dell’immagine causata dalla turbolenza prodotta dall’atmosfera terrestre in tempo reale, nonché correggere le deformazioni della struttura del telescopio principale causate dal vento, così da rendere il sistema ottico performante come un telescopio ottico nello spazio.

Dalla fine del 2005 l’ESO ha coinvolto la propria comunità di astronomi e astrofisici europei allo scopo di definire le caratteristiche del nuovo telescopio gigante necessario entro la metà del prossimo decennio. A partire dal 2006 più di cento astronomi di tutti i Paesi europei hanno collaborato con gli uffici progettuali dell’ESO per creare un concetto nuovo di telescopio, nel quale vengono anche tenuti nella dovuta considerazione performance, costi, programmi e rischi.

Questo rivoluzionario progetto concettuale chiamato E-ELT (che sta per European Extremely Large Telescope, cioè Telescopio Europeo Estremamente Grande) prevede un telescopio a terra con uno specchio primario di 39 metri e sarà il più grande telescopio ottico/vicino-infrarosso del mondo: “il più grande occhio del mondo rivolto al cielo”. Con l’inizio delle operazioni previsto all’inizio della prossima decade, l’E-ELT affronterà i più grandi problemi scientifici dei nostri tempi e mirerà ad arrivare a un considerevole numero di primati, fra cui il rintracciare pianeti simili alla Terra nelle “zone abitabili”, cioeè quelle che permettono la formazione della vita, intorno ad altre stelle – uno dei “Sacri Graal” dell’astronomia osservativa moderna. Effettuerà anche studi di “archeologia stellare” nelle galassie vicine e darà contributi fondamentali alla cosmologia, misurando le proprietà delle prime stelle e galassie e investigando la natura della materia oscura e dell’energia oscura.

La NASA ha annunciato la scoperta dell’esopianeta più simile alla Terra, distante da noi 1.400 anni luce. E’ stato individuato dalla missione Kepler, ha un diametro un po’ più grande e si trova ad orbitare a una stella straordinariamente simile al Sole. Inoltre, la distanza tra pianeta e stella madre è la stessa di quella che separa la Terra dal Sole. Insomma un pianeta situato in zona abitabile. La notizia, decisamente eclatante, segue di pochi giorni la scoperta di un esopianeta della classe di Giove in orbita attorno a una stella simile al Sole. Il possibile gemello della Terra, ribattezzato Kepler 452b, è presente nel nuovo catalogo rilasciato dal team della missione Kepler, che aggiunge 500 nuovi candidati esopianeti ai quasi 4200 già individuati dall’osservatorio orbitante della NASA in quattro anni di attività.

La NASA ha annunciato la scoperta dell’esopianeta più simile alla Terra, distante da noi 1.400 anni luce. E’ stato individuato dalla missione Kepler, ha un diametro un po’ più grande e si trova ad orbitare a una stella straordinariamente simile al Sole. Inoltre, la distanza tra pianeta e stella madre è la stessa di quella che separa la Terra dal Sole. Insomma un pianeta situato in zona abitabile. La notizia, decisamente eclatante, segue di pochi giorni la scoperta di un esopianeta della classe di Giove in orbita attorno a una stella simile al Sole. Il possibile gemello della Terra, ribattezzato Kepler 452b, è presente nel nuovo catalogo rilasciato dal team della missione Kepler, che aggiunge 500 nuovi candidati esopianeti ai quasi 4200 già individuati dall’osservatorio orbitante della NASA in quattro anni di attività.