da Sorrentino | Giu 9, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

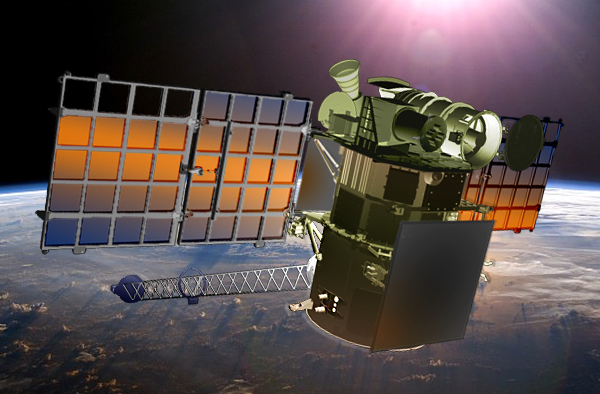

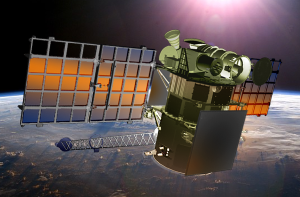

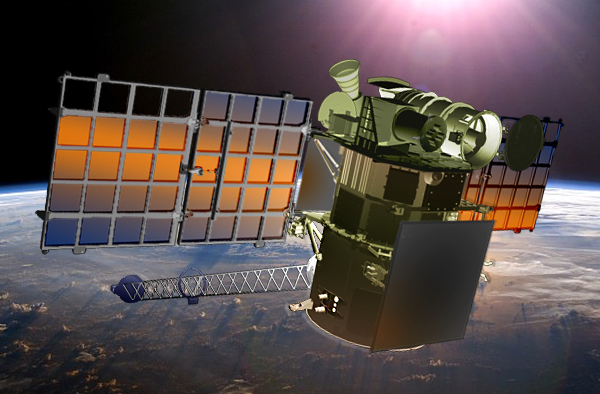

Dopo un viaggio di quattro mesi e un milione e mezzo di chilometri percorsi nello spazio la sonda Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) dell’agenzia statunitense NOAA ha raggiunto la sua destinazione operativa finale, ovvero il punto di Lagrange L1. Una volta completate le procedure di controllo e calibrazione degli strumenti di bordo, DSCOVR inizierà la sua attività di controllo e monitoraggio delle proprietà del vento solare, il flusso incessante di particelle e plasma che emette la nostra stella e che investe anche la Terra. La sonda sarà in grado di segnalare l’arrivo verso il nostro pianeta di fenomeni legati all’attività solare particolarmente intensi e che possono avere un impatto significativo sull’ambiente terrestre. I dati raccolti dalla missione, abbinati a un nuovo modello di previsione che sarà rilasciato il prossimo anno, permetteranno così agli scienziati di valutare l’intensità delle tempeste geomagnetiche sul nostro pianeta con un anticipo di qualche decina di minuti prima del loro sviluppo e con un livello di dettaglio che raggiungerà scale regionali. Questi fenomeni si innescano quando il plasma e i campi magnetici emessi dal Sole si scontrano con il campo magnetico terrestre. Gli eventi più intensi possono, nelle condizioni peggiori, determinare interruzioni nei sistemi di telecomunicazione e di posizionamento satellitare, fino ad arrivare a black out sulle linee elettriche di alta tensione nelle zone prossime ai poli e problemi ai satelliti e agli astronauti in orbita. «DSCOVR ci invierà avvisi in tempo reale non appena registrerà impulsi di energia in grado di provocare una tempesta geomagnetica con impatti potenzialmente dannosi per la Terra» ha detto Stephen Volz, Assistant Administrator del Satellite and Information Service del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Nei prossimi anni DSCOVR sostituirà un altro veicolo spaziale dedicato a questi compiti, l’Advanced Composition Explorer (ACE) della NASA, giunto quasi al termine della sua vita operativa.

Dopo un viaggio di quattro mesi e un milione e mezzo di chilometri percorsi nello spazio la sonda Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) dell’agenzia statunitense NOAA ha raggiunto la sua destinazione operativa finale, ovvero il punto di Lagrange L1. Una volta completate le procedure di controllo e calibrazione degli strumenti di bordo, DSCOVR inizierà la sua attività di controllo e monitoraggio delle proprietà del vento solare, il flusso incessante di particelle e plasma che emette la nostra stella e che investe anche la Terra. La sonda sarà in grado di segnalare l’arrivo verso il nostro pianeta di fenomeni legati all’attività solare particolarmente intensi e che possono avere un impatto significativo sull’ambiente terrestre. I dati raccolti dalla missione, abbinati a un nuovo modello di previsione che sarà rilasciato il prossimo anno, permetteranno così agli scienziati di valutare l’intensità delle tempeste geomagnetiche sul nostro pianeta con un anticipo di qualche decina di minuti prima del loro sviluppo e con un livello di dettaglio che raggiungerà scale regionali. Questi fenomeni si innescano quando il plasma e i campi magnetici emessi dal Sole si scontrano con il campo magnetico terrestre. Gli eventi più intensi possono, nelle condizioni peggiori, determinare interruzioni nei sistemi di telecomunicazione e di posizionamento satellitare, fino ad arrivare a black out sulle linee elettriche di alta tensione nelle zone prossime ai poli e problemi ai satelliti e agli astronauti in orbita. «DSCOVR ci invierà avvisi in tempo reale non appena registrerà impulsi di energia in grado di provocare una tempesta geomagnetica con impatti potenzialmente dannosi per la Terra» ha detto Stephen Volz, Assistant Administrator del Satellite and Information Service del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Nei prossimi anni DSCOVR sostituirà un altro veicolo spaziale dedicato a questi compiti, l’Advanced Composition Explorer (ACE) della NASA, giunto quasi al termine della sua vita operativa.

La sonda non si limiterà a tenere sotto controllo solo la nostra stella. Due strumenti NASA che porta a bordo sono stati progettati per monitorare l’abbondanza dell’ozono e degli aerosol nell’atmosfera terrestre e le variazioni nel bilancio della radiazione del nostro pianeta, dato dalla differenza tra quella “entrante”, quasi interamente proveniente dal Sole, e quella “uscente”. Una informazione utile per capire con maggior precisione l’andamento del clima su scala globale.

(fonte: Inaf)

da Sorrentino | Mag 28, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

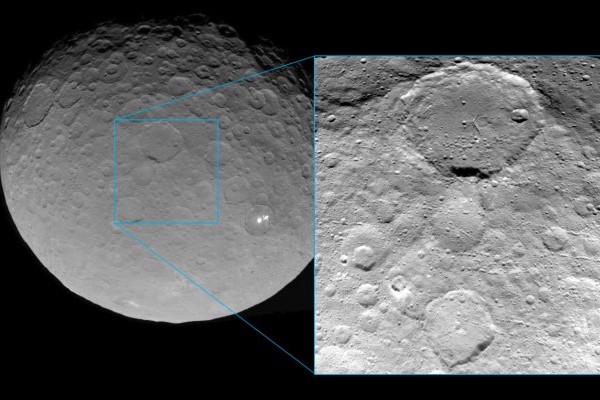

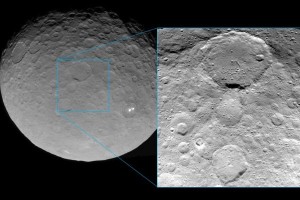

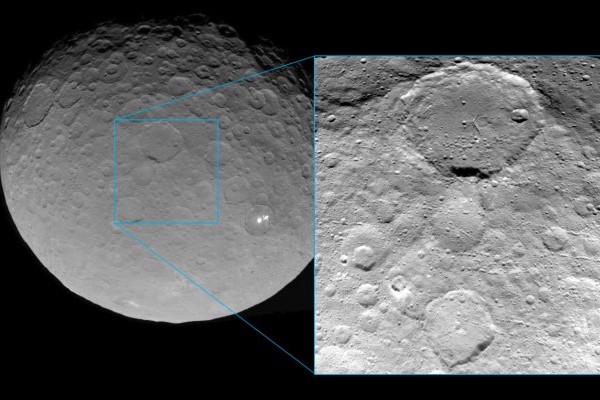

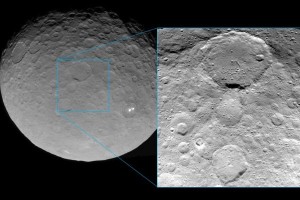

La sonda interplanetaria Dawn, in fase di avvicinamento a Cerere lungo orbite a spirale, ha rilanciato una serie di immagini in attesa di avviare, agli inizi di giugno 2015, la mappatura del pianeta nano che sarà condotta con lo strumento VIR dell’INAF. Le immagini, scattate tra il 22 e il 23 Maggio per scopi di navigazione, arrivano al centro di controllo della missione con il ritardo tecnico classico dell’esplorazione spaziale e sono state scattate prima dello spegnimento della sonda. Esse rivelano già i primi promettenti panorami di quello che possiamo considerare un piccolo pianeta tutto da scoprire. L’immagine pubblicata il 28 maggio dalla NASA mostra nel riquadro una zona di Cerere localizzata a una latitudine tra 13 e 59 gradi nord e a longitudine tra 182 e 228 gradi est. Per identificare la zona, l’immagine è stata proiettata su una mappa globale di Cerere realizzata in precedenza. La fotografia è stata acquisita dalla camera il 23 di Maggio da una distanza di 5100 km, con una risoluzione a terra di 480 metri per singolo pixel e mostra con estrema chiarezza un grande cratere da impatto, contornato da una serie di crateri secondari causati dai detriti dell’impatto principale. Poco dopo aver trasmesso questi dati, Dawn ha riacceso i suoi motori a ioni per avviarsi verso la nuova orbita di mappatura, destinata a essere raggiunta il 3 giugno. Fino a fine giugno Dawn osserverà Cerere da una distanza di appena 4400 km, compiendo un giro del pianeta nano ogni 3 giorni terrestri. In tre settimane, la sonda potrà realizzare ben sette rivoluzioni complete, fornendo una mappatura totale del corpo a una risoluzione mai raggiunta.

La sonda interplanetaria Dawn, in fase di avvicinamento a Cerere lungo orbite a spirale, ha rilanciato una serie di immagini in attesa di avviare, agli inizi di giugno 2015, la mappatura del pianeta nano che sarà condotta con lo strumento VIR dell’INAF. Le immagini, scattate tra il 22 e il 23 Maggio per scopi di navigazione, arrivano al centro di controllo della missione con il ritardo tecnico classico dell’esplorazione spaziale e sono state scattate prima dello spegnimento della sonda. Esse rivelano già i primi promettenti panorami di quello che possiamo considerare un piccolo pianeta tutto da scoprire. L’immagine pubblicata il 28 maggio dalla NASA mostra nel riquadro una zona di Cerere localizzata a una latitudine tra 13 e 59 gradi nord e a longitudine tra 182 e 228 gradi est. Per identificare la zona, l’immagine è stata proiettata su una mappa globale di Cerere realizzata in precedenza. La fotografia è stata acquisita dalla camera il 23 di Maggio da una distanza di 5100 km, con una risoluzione a terra di 480 metri per singolo pixel e mostra con estrema chiarezza un grande cratere da impatto, contornato da una serie di crateri secondari causati dai detriti dell’impatto principale. Poco dopo aver trasmesso questi dati, Dawn ha riacceso i suoi motori a ioni per avviarsi verso la nuova orbita di mappatura, destinata a essere raggiunta il 3 giugno. Fino a fine giugno Dawn osserverà Cerere da una distanza di appena 4400 km, compiendo un giro del pianeta nano ogni 3 giorni terrestri. In tre settimane, la sonda potrà realizzare ben sette rivoluzioni complete, fornendo una mappatura totale del corpo a una risoluzione mai raggiunta.

Maria Cristina De Sanctis, dell’INAF-IAPS, principal investigator di VIR, lo spettrometro italiano fornito da ASI sotto la guida scientifica dell’INAF, racconta i prossimi step: «La fase di survey in cui ci troveremo nel prossimo mese è una fase cruciale anche per le osservazioni di VIR. Infatti in questa fase, che dura circa un mese, si dovrebbe mappare quasi tutta la superficie. Le fasi successive, invece, permetteranno di andare a risoluzioni spaziali più elevate ma a discapito della copertura, che non sarà più completa. I dati acquisiti verrano poi elaborati nei prossimi mesi e richiederanno una analisi dettagliata e precisa da parte del team. Una analisi che necessita di tempi a volte lunghi. Ad esempio i dati acquisiti da VIR durante la fase di osservazione di Vesta (da Maggio 2011 a Settembre 2012) sono tuttora analizzati e stanno dando ottimi risultati. Tra questi una serie di nuovi articoli sulla mineralogia di Vesta, in pubblicazione in questi giorni su uno special issue di Icarus».

da Sorrentino | Mag 28, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Dagli strumenti del telescopio spaziale Hubble, che hanno permesso di studiare potenti emissioni radio associate a getti di materia che viaggia a velocità prossime a quella della luce, arriva la conferma del legame tra fusioni tra galassie, buchi neri supermassicci e getti relativistici. E’ ciò che emerge dallo studio di un team internazionale di astronomi guidato dal ricercatore INAF Marco Chiaberge e a cui ha partecipato il collega Roberto Gilli, pubblicato in un articolo sulla rivista the Astrophysical Journal. C’è un legame inequivocabile tra la storia evolutiva delle galassie e i buchi neri supermassicci al loro interno in grado di produrre potenti emissioni radio associate a getti di materia che viaggia a velocità prossime a quella della luce. Quasi tutte le galassie che ospitano questi getti risultano infatti essere in fase di fusione con altre galassie o aver completato il processo di recente. L’indagine, la più estesa di questo tipo mai realizzata, ha utilizzato le riprese della Wide Field camera 3 (WFC3) a bordo del telescopio spaziale Hubble della NASA e dell’ESA. I ricercatori hanno utilizzato i dati della WFC3 per indagare la relazione tra galassie che nella loro storia hanno attraversato processi di fusione e l’attività dei buchi neri di grande massa al loro interno. Per fare questo, hanno passato al setaccio una vasta selezione di galassie dotate di nuclei estremamente luminosi (i cosiddetti Nuclei Galattici Attivi, o AGN, dall’inglese Active Galactic Nucleus). Questa luminosità proverrebbe dalla enorme quantità di materia che precipita verso il buco nero al centro della galassia, attratta dalla sua potentissima forza gravitazionale. Questa materia, spiraleggiando verso di esso, si riscalda ed emette un intenso flusso di radiazione elettromagnetica. Anche se praticamente ogni galassia ospita al suo centro un buco nero supermassiccio, solo una piccola percentuale presenta un nucleo attivo. Sono poi ancora più rare quelle che, oltre al nucleo galattico attivo, mostrano la presenza di getti di emissione relativistici, ovvero due getti di plasma che si propagano in direzioni opposte, perpendicolari al disco di materia che circonda il buco nero, con velocità prossime a quella della luce ed estendendosi per migliaia di anni luce nello spazio. L’interazione fra particelle cariche e il campo magnetico all’interno dei getti produce intensi flussi di onde radio. Il team si è concentrato proprio nello studio di questi getti, per capire se e come questo fenomeno così peculiare fosse legato ai processi di fusione tra galassie. A tale fine i ricercatori hanno studiato cinque categorie di galassie che presentassero chiari segni di queste interazioni, ancora in corso o appena concluse: due categorie con getti, due categorie con nuclei attivi ma senza getti e un gruppo di galassie ordinarie che non mostravano alcun segno di attività nel loro nucleo.

Dagli strumenti del telescopio spaziale Hubble, che hanno permesso di studiare potenti emissioni radio associate a getti di materia che viaggia a velocità prossime a quella della luce, arriva la conferma del legame tra fusioni tra galassie, buchi neri supermassicci e getti relativistici. E’ ciò che emerge dallo studio di un team internazionale di astronomi guidato dal ricercatore INAF Marco Chiaberge e a cui ha partecipato il collega Roberto Gilli, pubblicato in un articolo sulla rivista the Astrophysical Journal. C’è un legame inequivocabile tra la storia evolutiva delle galassie e i buchi neri supermassicci al loro interno in grado di produrre potenti emissioni radio associate a getti di materia che viaggia a velocità prossime a quella della luce. Quasi tutte le galassie che ospitano questi getti risultano infatti essere in fase di fusione con altre galassie o aver completato il processo di recente. L’indagine, la più estesa di questo tipo mai realizzata, ha utilizzato le riprese della Wide Field camera 3 (WFC3) a bordo del telescopio spaziale Hubble della NASA e dell’ESA. I ricercatori hanno utilizzato i dati della WFC3 per indagare la relazione tra galassie che nella loro storia hanno attraversato processi di fusione e l’attività dei buchi neri di grande massa al loro interno. Per fare questo, hanno passato al setaccio una vasta selezione di galassie dotate di nuclei estremamente luminosi (i cosiddetti Nuclei Galattici Attivi, o AGN, dall’inglese Active Galactic Nucleus). Questa luminosità proverrebbe dalla enorme quantità di materia che precipita verso il buco nero al centro della galassia, attratta dalla sua potentissima forza gravitazionale. Questa materia, spiraleggiando verso di esso, si riscalda ed emette un intenso flusso di radiazione elettromagnetica. Anche se praticamente ogni galassia ospita al suo centro un buco nero supermassiccio, solo una piccola percentuale presenta un nucleo attivo. Sono poi ancora più rare quelle che, oltre al nucleo galattico attivo, mostrano la presenza di getti di emissione relativistici, ovvero due getti di plasma che si propagano in direzioni opposte, perpendicolari al disco di materia che circonda il buco nero, con velocità prossime a quella della luce ed estendendosi per migliaia di anni luce nello spazio. L’interazione fra particelle cariche e il campo magnetico all’interno dei getti produce intensi flussi di onde radio. Il team si è concentrato proprio nello studio di questi getti, per capire se e come questo fenomeno così peculiare fosse legato ai processi di fusione tra galassie. A tale fine i ricercatori hanno studiato cinque categorie di galassie che presentassero chiari segni di queste interazioni, ancora in corso o appena concluse: due categorie con getti, due categorie con nuclei attivi ma senza getti e un gruppo di galassie ordinarie che non mostravano alcun segno di attività nel loro nucleo.

«Le galassie che ospitano getti relativistici emettono grandi quantità di radiazioni a lunghezze d’onda radio», ha spiegato a Media INAF Chiaberge, dell’Istitituto di Radioastronomia dell’INAF e in forza anche allo Space Telescope Science Institute (a Baltimora, Stati Uniti) e alla Johns Hopkins University (sempre negli USA). «Grazie ai dati raccolti dalla Wide Field Camera 3 di Hubble abbiamo scoperto che quasi tutte le galassie che presentano grandi quantità di emissioni radio, e quindi dotate di getti, hanno sperimentato processi di fusione. Tuttavia, l’indagine ci ha mostrato che le galassie che contengono getti non sono le sole che hanno mostrato le prove di precedenti fusioni!».

«In effetti abbiamo scoperto che la maggior parte degli eventi di fusione non produce sempre AGN con emissione radio potente», ha aggiunto Roberto Gilli, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna. «Circa il 40% delle altre galassie che abbiamo osservato mostra segni di fusione e tuttavia non è riuscita a produrre le spettacolari emissioni radio e getti delle loro controparti».

Anche se è ormai chiaro che una fusione galattica è quasi certamente necessaria per far sì che una galassia con un buco nero supermassiccio sviluppi getti relativistici, i ricercatori suggeriscono che questo evento da solo non basti: per arrivare a innescare questi fenomeni devono essere soddisfatte ulteriori condizioni. Chiaberge e i suoi colleghi ipotizzano che dalla collisione tra due galassie si può generare un buco nero con getti quando esso, prodotto da due buchi neri più piccoli, abbia acquistato una elevata velocità di rotazione. Un’accelerazione che produrrebbe un eccesso di energia sufficiente per alimentare i getti.

«Ci sono due modi in cui le galassie interagenti possono influenzare il loro buco nero centrale. Uno è legato all’aumento della quantità di gas che viene spinto verso il centro della galassia, e conseguentemente della materia che precipita nel buco nero e ingrossa il suo disco di accrescimento» spiega Chiaberge. «Questo processo dovrebbe però influenzare i buchi neri in tutte le galassie che si fondono. Però, non tutte le fusioni fra galassie producono getti. Quindi questo processo non è sufficiente a spiegare il loro innesco. L’altra possibilità è che durante la fusione tra due galassie massicce si verifichi anche la coalescenza di due buchi neri di massa simile. Potrebbero verificarsi così opportune condizioni per produrne uno solo, supermassiccio e in rapidissima rotazione, in grado così di produrre i getti che osserviamo».

Allo studio pubblicato nell’articolo “Radio loud AGN are mergers” su The Astrophysical Journal hanno partecipato, oltre Marco Chiaberge e Roberto Gilli, anche Jennifer Lotz (Space Telescope Science Institute) e Colin Norman (Space Telescope Science Institute e Johns Hopkins University).

Nell’immagine in evidenza: rappresentazione artistica dei getti ad alta velocità emessi dai buchi neri supermassicci. Crediti: ESA / Hubble, L. Calçada (ESO)

da Sorrentino | Mag 15, 2015 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

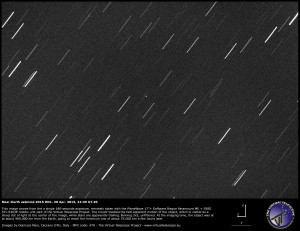

Un asteroide che non avrebbe procurato rischi per la Terra ma di dimensioni (10 metri di diametro) tali da suscitare l’interesse degli astronomi al momento del suo massimo punto di avvicinamento (300mila km) al nostro pianeta. Il sasso cosmico, classificato all’anagrafe degli oggetti celesti come 2015 JF1, è transitato alla distanza minima dalla Terra alle 13: 52 ora italiana di venerdì 14 maggio ed è stato il quarto di una serie di asteroidi passati in una settimana all’interno del raggio pari a 4 milioni di chilometri dalla Terra. Per osservarlo, in funzione della distanza e dimensione e in considerazione della sua debole luminosità, è stato necessario avvalersi di un telescopio con un diametro di mezzo metro.

Un asteroide che non avrebbe procurato rischi per la Terra ma di dimensioni (10 metri di diametro) tali da suscitare l’interesse degli astronomi al momento del suo massimo punto di avvicinamento (300mila km) al nostro pianeta. Il sasso cosmico, classificato all’anagrafe degli oggetti celesti come 2015 JF1, è transitato alla distanza minima dalla Terra alle 13: 52 ora italiana di venerdì 14 maggio ed è stato il quarto di una serie di asteroidi passati in una settimana all’interno del raggio pari a 4 milioni di chilometri dalla Terra. Per osservarlo, in funzione della distanza e dimensione e in considerazione della sua debole luminosità, è stato necessario avvalersi di un telescopio con un diametro di mezzo metro.

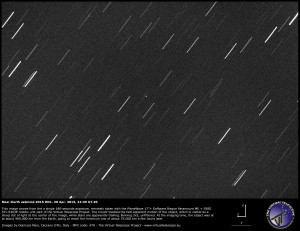

Nelle immagini catturate dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, l’asteroide appare come un puntino nel cielo della notte precedente il passaggio ravvicinato. Lo stesso Masi sottolinea l’importanza di tenere sotto osservazione gli asteroidi potenzialmente pericolosi e monitorare gli emisferi, non solo quello settentrionale, come fa il Centro coordinamento per gli asteroidi dell’Agenzia Spaziale Europea. Insieme ai telescopi terrestri, che risentono del filtro naturale dell’atmosfera, un ruolo sempre più marcato avranno i telescopi spaziali.

Nelle immagini catturate dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, l’asteroide appare come un puntino nel cielo della notte precedente il passaggio ravvicinato. Lo stesso Masi sottolinea l’importanza di tenere sotto osservazione gli asteroidi potenzialmente pericolosi e monitorare gli emisferi, non solo quello settentrionale, come fa il Centro coordinamento per gli asteroidi dell’Agenzia Spaziale Europea. Insieme ai telescopi terrestri, che risentono del filtro naturale dell’atmosfera, un ruolo sempre più marcato avranno i telescopi spaziali.

da Sorrentino | Mag 14, 2015 | Astronomia, Primo Piano, Programmi

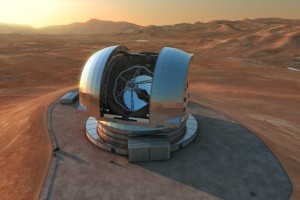

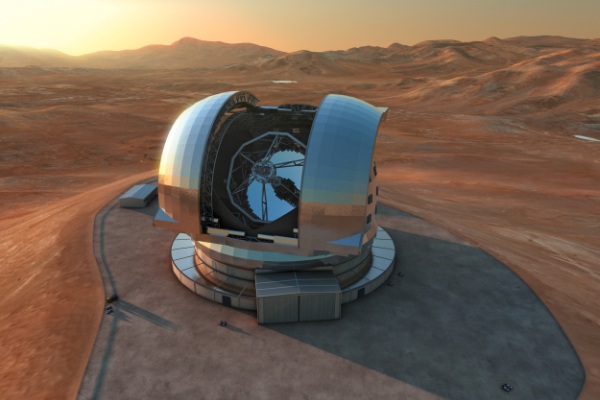

Artist’s impression of the E-ELT

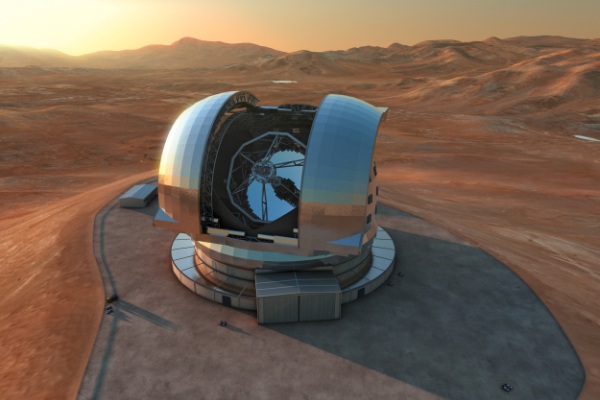

Il Finance Committee dell’European Southern Observatory (ESO) ha firmato presso la sede di Monaco in Germania il contratto per la realizzazione di MAORY (Multi-conjugate Adaptive Optics RelaY), uno dei primi tre strumenti che equipaggeranno il grande telescopio E-ELT, lo European Extremely Large Telescope in costruzione sulle Ande cilene. L’Istituto Nazionale di Astrofisica, che guida il progetto MAORY, riceve così da ESO un finanziamento di 18,5 milioni di euro per costruire un componente fondamentale di E-ELT, che permetterà di sfruttare appieno le potenzialità del suo gigantesco specchio principale, del diametro di ben 39 metri. MAORY è infatti un sofisticato sistema di ottica adattiva multiconiugata, pensato per annullare gli effetti negativi sulle riprese astronomiche prodotti dalla turbolenza atmosferica e restituire immagini con un altissimo livello di dettaglio.

«E’ un altro gran bel successo per l’astronomia italiana e per l’INAF» commenta Giovanni Bignami, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. «MAORY è uno strumento che siamo riusciti ad ottenere anche grazie al finanziamento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca tramite un progetto premiale INAF biennale, che ha permesso di supportare il team scientifico italiano coinvolto nello sviluppo del sistema di ottica adattiva per E-ELT. Dal punto di vista globale, il ritorno con questo contratto per l’INAF e ovviamente per l’industria italiana è ben maggiore di quello che abbiamo investito, e anche di questo ne siamo molto fieri».

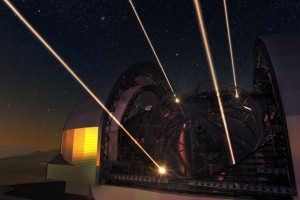

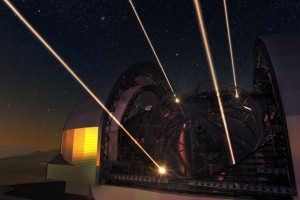

MAORY sfrutta una costellazione di stelle artificiali prodotte tramite raggi laser puntati verso il cielo. Il suo sensore di fronte d’onda, lo LGS Wave Front Sensor, analizza la luce di queste stelle artificiali che, da circa 90 km di altitudine, torna a Terra. Lo strumento, osservando oltre le stelle artificiali anche alcune sorgenti celesti naturali, riconosce le deformazioni sulle onde luminose indotte dalla turbolenza degli strati d’aria presenti sopra il telescopio e quindi impartisce in tempo reale i comandi per modellare opportunamente gli specchi di MAORY e restituire così riprese astronomiche praticamente perfette. Questi specchi adattivi sono basati sulla tecnologia “voice-coil motor”, sviluppata nell’ambito di una collaborazione tra INAF e l’industria italiana.

«Grazie all’utilizzo di stelle artificiali e di specchi adattivi multipli, da cui l’appellativo “multi-coniugata” attribuito a questa tecnica di ottica adattiva, MAORY riuscirà a compensare gli effetti della turbolenza atmosferica su un ampio campo di vista e sulla quasi totalità del cielo osservabile con E-ELT» spiega Emiliano Diolaiti dell’INAF, Principal Investigator del progetto MAORY. «La fase di progettazione concettuale dello strumento è stata completata positivamente oltre 5 anni fa: è davvero entusiasmante pensare che ora il progetto MAORY è pronto per ripartire».

La ratifica del contratto per la realizzazione di MAORY da parte del Finance Committee di ESO è l’ulteriore conferma delle competenze scientifiche e tecnologiche di eccellenza raggiunte dall’INAF nel campo dei sistemi di ottica adattiva per telescopi terrestri di grande taglia, frutto degli sviluppi ottenuti negli ultimi 15 anni. Strumenti ‘made in INAF’ che utilizzano queste competenze sono già operativi con successo sul Multi Mirror Telescope (MMT), sul Telescopio Nazionale Galileo (TNG) e sul Large Binocular Telescope in Arizona. Altri telescopi della classe 8 metri – ovvero la misura del diametro del loro specchio principale – hanno attualmente in sviluppo sistemi adattivi equivalenti: Il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO, con la Adaptive Optics Facility, e il telescopio Magellan, con il suo sistema adattivo nella banda della luce visibile.

Artist’s impression of the European Extremely Large Telescope deploying lasers for adaptive optics

Il telescopio E-ELT

Il progetto E-ELT prevede la realizzazione di un telescopio a terra con uno specchio primario composito del diametro di 39 metri che lo porterà ad essere il più grande telescopio al mondo nella banda della radiazione visibile e del vicino-infrarosso. E-ELT verrà costruito sulle Ande cilene, a oltre 3000 metri di quota, sulla sommità del Cerro Armazones, distante circa 20 chilometri dal Cerro Paranal, che già ospita il Very Large Telescope dell’ESO. L’impegno economico per la realizzazione di questo ambizioso telescopio verrà distribuito tra tutti i membri dell’ESO, per un importo complessivo a lavori ultimati di 1,083 miliardi di euro (stime del 2012). Con la sua entrata in funzione, prevista all’inizio della prossima decade, l’E-ELT affronterà i più affascinanti ed enigmatici argomenti dell’astrofisica contemporanea e mirerà a ottenere un considerevole numero di primati, fra cui quello di riuscire a identificare pianeti simili alla Terra nelle “zone abitabili”, cioè quelle che permettono la formazione della vita, intorno ad altre stelle. Effettuerà anche studi di “archeologia stellare” nelle galassie vicine e darà contributi fondamentali alla cosmologia, misurando le proprietà delle prime stelle e galassie, investigando la natura della materia oscura e dell’energia oscura.

In evidenza: rappresentazione artistica del telescopio E-ELT – Crediti: ESO

Nella seconda immagine: il telescopio E-ELT con in funzione i fasci laser del suo sistema di ottica adattiva – Crediti: ESO/L. Calçada/N. Risinger

da Sorrentino | Mag 5, 2015 | Astronomia, Primo Piano

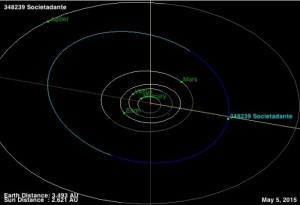

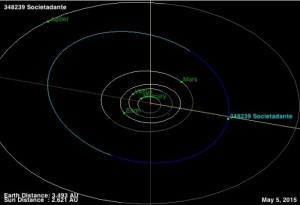

![AsteroidBelts-full[1]](https://orbiter.it/wp-content/uploads/2015/05/AsteroidBelts-full1-300x200.jpg) Un piccolo asteroide della fascia principale è stato denominato come la prestigiosa Società Dante Alighieri. Scoperto il 4 settembre 2004 a opera degli infaticabili astronomi cacciatori di comete e asteroidi dell’Osservatorio Astronomico di Andrušivka, in Ucraina, il piccolo pianeta si chiama ufficialmente “348239 Societadante”: un nome carico di storia, legato alla prestigiosa istituzione che dal 1889 promuove e tutela la lingua e la cultura italiana nel mondo. La scelta da parte dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU – International Astronomical Union) di chiamare il corpo celeste con il nome della storica Società dedicata al Sommo Poeta è legata alla storia di Yuri Ivashchenko. “L’iniziativa – spiega Franco Nicola Balloni, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Kiev e Presidente Onorario del comitato Dante della capitale ucraina – è del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Andrushivka, dott. Yuri Ivashchenko, socio ed ex studente d’italiano (e vincitore della borsa di studio) alla Dante di Kiev. Con lui e con l’Accademia Nazionale delle Scienze d’Ucraina abbiamo concordato che la consegna del Certificato ufficiale internazionale avverrà nell’ambito delle celebrazioni in Ucraina del 750° anniversario della nascita di Dante a fine maggio, evento che culminerà con l’inaugurazione del monumento e del viale dedicato al padre della nostra lingua”.

Un piccolo asteroide della fascia principale è stato denominato come la prestigiosa Società Dante Alighieri. Scoperto il 4 settembre 2004 a opera degli infaticabili astronomi cacciatori di comete e asteroidi dell’Osservatorio Astronomico di Andrušivka, in Ucraina, il piccolo pianeta si chiama ufficialmente “348239 Societadante”: un nome carico di storia, legato alla prestigiosa istituzione che dal 1889 promuove e tutela la lingua e la cultura italiana nel mondo. La scelta da parte dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU – International Astronomical Union) di chiamare il corpo celeste con il nome della storica Società dedicata al Sommo Poeta è legata alla storia di Yuri Ivashchenko. “L’iniziativa – spiega Franco Nicola Balloni, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Kiev e Presidente Onorario del comitato Dante della capitale ucraina – è del Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Andrushivka, dott. Yuri Ivashchenko, socio ed ex studente d’italiano (e vincitore della borsa di studio) alla Dante di Kiev. Con lui e con l’Accademia Nazionale delle Scienze d’Ucraina abbiamo concordato che la consegna del Certificato ufficiale internazionale avverrà nell’ambito delle celebrazioni in Ucraina del 750° anniversario della nascita di Dante a fine maggio, evento che culminerà con l’inaugurazione del monumento e del viale dedicato al padre della nostra lingua”.

L’astronomo ha ripercorso con Franco Nicola Balloni alcuni momenti significativi: ”Di ritorno da un soggiorno italiano, ho deciso di avviare un progetto che è stato attuato dopo 4 anni: con i miei fondi ho costruito un Osservatorio professionale nella città dove sono nato. Dopo 15 anni l’Osservatorio di Andrušivka si è trasformato in una base scientifica dell’Accademia Nazionale delle Scienze d’Ucraina, dove sono costantemente al lavoro con i miei colleghi da Kiev, pubblicando articoli scientifici in riviste autorevoli. Durante questi anni all’Osservatorio di Andrušìvka sono stati scoperti 117 pianeti minori, cioè gli asteroidi. C’è una tradizione secondo cui lo scopritore di un pianeta minore potrebbe suggerire il suo nome, che è considerato dal Comitato della nomenclatura dei corpi celesti dell’Unione astronomica internazionale. Questa tradizione ci arriva, attraverso i secoli, da un italiano, Giuseppe Piazzi, che nel 1801, dall’Osservatorio Nazionale del Regno delle Due Sicilie, ha scoperto il primo pianeta minore, cui diede il nome di Cerere”. E così, l’Unione Astronomica Internazionale ha registrato ufficialmente l’asteroide scoperto e studiato da Ivashchenko e dai suoi colleghi con il nome “Societadante”. Aggiunge ancora il Direttore dell’Osservatorio: “In occasione della presentazione del Certificato ufficiale del pianeta minore “Societadante”, il nostro Osservatorio, insieme al dipartimento della cultura di Andrušivka, ha stabilito di promuovere quest’anno un’iniziativa che dedicheremo a Dante Alighieri, in occasione del 750° della nascita, ricordando anche la poetessa Lesia Ucrainca, nata e cresciuta nella nostra regione Andrušivka, che al Sommo Poeta dedicò alcuni dei suoi lavori”.

L’astronomo ha ripercorso con Franco Nicola Balloni alcuni momenti significativi: ”Di ritorno da un soggiorno italiano, ho deciso di avviare un progetto che è stato attuato dopo 4 anni: con i miei fondi ho costruito un Osservatorio professionale nella città dove sono nato. Dopo 15 anni l’Osservatorio di Andrušivka si è trasformato in una base scientifica dell’Accademia Nazionale delle Scienze d’Ucraina, dove sono costantemente al lavoro con i miei colleghi da Kiev, pubblicando articoli scientifici in riviste autorevoli. Durante questi anni all’Osservatorio di Andrušìvka sono stati scoperti 117 pianeti minori, cioè gli asteroidi. C’è una tradizione secondo cui lo scopritore di un pianeta minore potrebbe suggerire il suo nome, che è considerato dal Comitato della nomenclatura dei corpi celesti dell’Unione astronomica internazionale. Questa tradizione ci arriva, attraverso i secoli, da un italiano, Giuseppe Piazzi, che nel 1801, dall’Osservatorio Nazionale del Regno delle Due Sicilie, ha scoperto il primo pianeta minore, cui diede il nome di Cerere”. E così, l’Unione Astronomica Internazionale ha registrato ufficialmente l’asteroide scoperto e studiato da Ivashchenko e dai suoi colleghi con il nome “Societadante”. Aggiunge ancora il Direttore dell’Osservatorio: “In occasione della presentazione del Certificato ufficiale del pianeta minore “Societadante”, il nostro Osservatorio, insieme al dipartimento della cultura di Andrušivka, ha stabilito di promuovere quest’anno un’iniziativa che dedicheremo a Dante Alighieri, in occasione del 750° della nascita, ricordando anche la poetessa Lesia Ucrainca, nata e cresciuta nella nostra regione Andrušivka, che al Sommo Poeta dedicò alcuni dei suoi lavori”.

Dopo un viaggio di quattro mesi e un milione e mezzo di chilometri percorsi nello spazio la sonda Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) dell’agenzia statunitense NOAA ha raggiunto la sua destinazione operativa finale, ovvero il punto di Lagrange L1. Una volta completate le procedure di controllo e calibrazione degli strumenti di bordo, DSCOVR inizierà la sua attività di controllo e monitoraggio delle proprietà del vento solare, il flusso incessante di particelle e plasma che emette la nostra stella e che investe anche la Terra. La sonda sarà in grado di segnalare l’arrivo verso il nostro pianeta di fenomeni legati all’attività solare particolarmente intensi e che possono avere un impatto significativo sull’ambiente terrestre. I dati raccolti dalla missione, abbinati a un nuovo modello di previsione che sarà rilasciato il prossimo anno, permetteranno così agli scienziati di valutare l’intensità delle tempeste geomagnetiche sul nostro pianeta con un anticipo di qualche decina di minuti prima del loro sviluppo e con un livello di dettaglio che raggiungerà scale regionali. Questi fenomeni si innescano quando il plasma e i campi magnetici emessi dal Sole si scontrano con il campo magnetico terrestre. Gli eventi più intensi possono, nelle condizioni peggiori, determinare interruzioni nei sistemi di telecomunicazione e di posizionamento satellitare, fino ad arrivare a black out sulle linee elettriche di alta tensione nelle zone prossime ai poli e problemi ai satelliti e agli astronauti in orbita. «DSCOVR ci invierà avvisi in tempo reale non appena registrerà impulsi di energia in grado di provocare una tempesta geomagnetica con impatti potenzialmente dannosi per la Terra» ha detto Stephen Volz, Assistant Administrator del Satellite and Information Service del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Nei prossimi anni DSCOVR sostituirà un altro veicolo spaziale dedicato a questi compiti, l’Advanced Composition Explorer (ACE) della NASA, giunto quasi al termine della sua vita operativa.

Dopo un viaggio di quattro mesi e un milione e mezzo di chilometri percorsi nello spazio la sonda Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) dell’agenzia statunitense NOAA ha raggiunto la sua destinazione operativa finale, ovvero il punto di Lagrange L1. Una volta completate le procedure di controllo e calibrazione degli strumenti di bordo, DSCOVR inizierà la sua attività di controllo e monitoraggio delle proprietà del vento solare, il flusso incessante di particelle e plasma che emette la nostra stella e che investe anche la Terra. La sonda sarà in grado di segnalare l’arrivo verso il nostro pianeta di fenomeni legati all’attività solare particolarmente intensi e che possono avere un impatto significativo sull’ambiente terrestre. I dati raccolti dalla missione, abbinati a un nuovo modello di previsione che sarà rilasciato il prossimo anno, permetteranno così agli scienziati di valutare l’intensità delle tempeste geomagnetiche sul nostro pianeta con un anticipo di qualche decina di minuti prima del loro sviluppo e con un livello di dettaglio che raggiungerà scale regionali. Questi fenomeni si innescano quando il plasma e i campi magnetici emessi dal Sole si scontrano con il campo magnetico terrestre. Gli eventi più intensi possono, nelle condizioni peggiori, determinare interruzioni nei sistemi di telecomunicazione e di posizionamento satellitare, fino ad arrivare a black out sulle linee elettriche di alta tensione nelle zone prossime ai poli e problemi ai satelliti e agli astronauti in orbita. «DSCOVR ci invierà avvisi in tempo reale non appena registrerà impulsi di energia in grado di provocare una tempesta geomagnetica con impatti potenzialmente dannosi per la Terra» ha detto Stephen Volz, Assistant Administrator del Satellite and Information Service del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Nei prossimi anni DSCOVR sostituirà un altro veicolo spaziale dedicato a questi compiti, l’Advanced Composition Explorer (ACE) della NASA, giunto quasi al termine della sua vita operativa.

![AsteroidBelts-full[1]](https://orbiter.it/wp-content/uploads/2015/05/AsteroidBelts-full1-300x200.jpg)