da Sorrentino | Mar 6, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

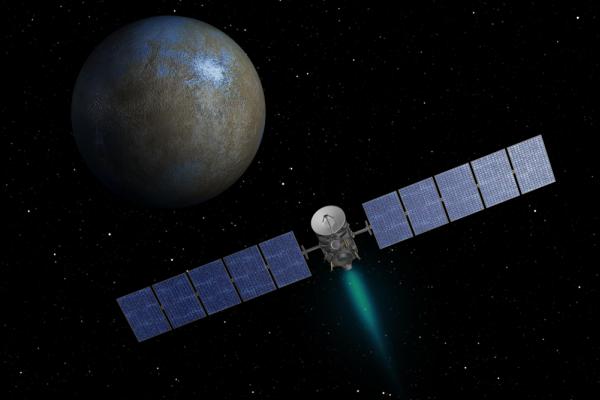

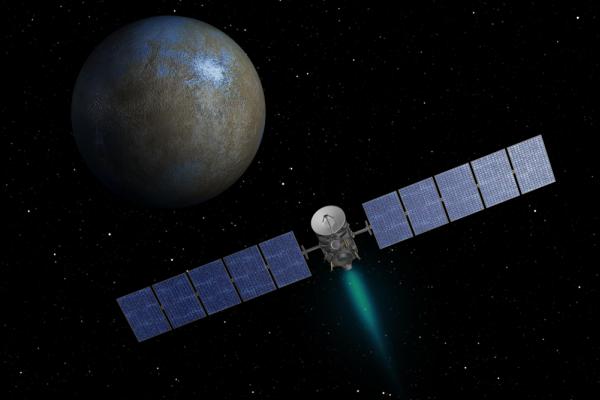

Dopo un viaggio di quasi 5 miliardi di km iniziato nel 2007, la sonda Dawn si è inserita nell’orbita di Cerere: per la prima volta nella storia, una sonda terrestre effettua il rendez-vous con un pianeta nano. Cerere è considerato un ‘fossile’ del Sistema Solare, rappresenta un campione importante dei mattoni dai quali si sono formati Venere, Terra e Marte: sarà preziosissimo per scoprire qualcosa in più sulle nostre origini e arricchirà l’‘archivio storico’ sulla formazione del nostro Sistema Solare.

Dopo un viaggio di quasi 5 miliardi di km iniziato nel 2007, la sonda Dawn si è inserita nell’orbita di Cerere: per la prima volta nella storia, una sonda terrestre effettua il rendez-vous con un pianeta nano. Cerere è considerato un ‘fossile’ del Sistema Solare, rappresenta un campione importante dei mattoni dai quali si sono formati Venere, Terra e Marte: sarà preziosissimo per scoprire qualcosa in più sulle nostre origini e arricchirà l’‘archivio storico’ sulla formazione del nostro Sistema Solare.

“Ancora una volta siamo di fronte a un’impresa storica – ha dichiarato Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – che parla anche italiano. Lo strumento scientifico VIR-MS a bordo della sonda si è rivelato già fondamentale nella missione Dawn nelle osservazioni di Vesta, e ancora sarà preziosissimo per scoprire i segreti del più grande tra gli asteroidi, promosso nel 2006 a ‘piccolo pianeta’”.

VIR-MS, lo spettrometro italiano fornito e gestito da ASI e realizzato da Selex Galileo con la guida scientifica del’INAF, si trova a bordo della sonda insieme ad altri due strumenti: la camera fornita dal Max Plank Institute tedesco e lo strumento GRaND, realizzato da LANL-Los Alamos National Laboratories. Lo strumento VIR-MS fornisce immagini in 864 bande spettrali ed ha una risoluzione spaziale di 25m/pixel da una altitudine di 100km, l’intervallo spettrale si estende dall’ultravioletto (250nm) al vicino infrarosso (5000nm).

Nel 2011 la sonda DAWN si era inserita in orbita intorno al primo dei suoi obiettivi: Vesta, un asteroide di oltre 500 Km di diametro, il secondo oggetto più grande nella fascia degli asteroidi, rivelatosi essere un proto-pianeta, proprio grazie ai dati raccolti da Dawn. La sonda ha continuato a orbitare intorno a Vesta fino a luglio 2012, poi ha riacceso i suoi motori ionici e ha iniziato la sua avventura verso Cerere, il più grande fra gli asteroidi e ormai definito come pianeta nano, dove è arrivato oggi. La sonda ha raggiunto Cerere la scorsa settimana: il 23 febbraio si è avvicinata fino a 39 mila chilometri (10 % della distanza Terra – Luna). Attualmente, dopo aver percorso 4.8 miliardi di km in un viaggio durato sette anni e mezzo (compresi i 14 mesi di tappa attorno a Vesta), la sonda Dawn si trova ad una distanza di circa 0,0004076 AU (60.976 Km) da Cerere e grazie al propulsore ionico (utilizzando il gas Xenon) si avvicinerà nei prossimi giorni sino a 4.400Km (survey orbit), si porterà quindi poi sull’orbita HAMO (High Altitude Mapping Orbit) a 1.470 Km, e con una serie di orbite a spirali, scenderà in due mesi sino a 375 Km, sull’orbita LAMO (Low Altitude Mapping Orbit), impiegando 5,5 ore per compiere ciascun giro intorno a Cerere. Solo da aprile Dawn inizierà a inviare dati scientifici e a fare il suo lavoro su Cerere, aiutando gli scienziati a fare luce su molti interrogativi.

Gli scienziati vogliono far luce sulla natura delle due misteriose macchie bianche dentro a un cratere del pianeta nano, osservate a metà febbraio. Sulla superficie di Cerere, poi, sono stati individuati dei geyser giganti, di cui verrà studiata la natura. Gli scienziati vogliono anche verificare quanta acqua si nasconda nel sottosuolo.

La sonda rimarrà attiva per 16 mesi, arrivando progressivamente fino a una distanza di 375 chilometri dal pianeta nano, raccogliendo immagini e preziosi dati scientifici. Al termine della missione nominale, NASA con ASI e DLR valuteranno le riserve di Xenon – il carburante della sonda – ancora disponibili, per prendere in considerazione l’estensione della missione.

da Sorrentino | Mar 6, 2015 | Astronomia, Primo Piano

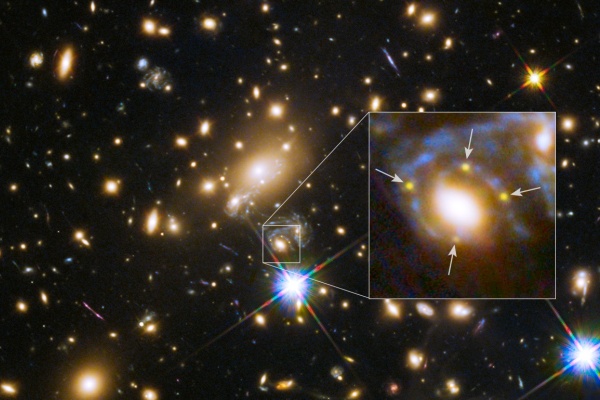

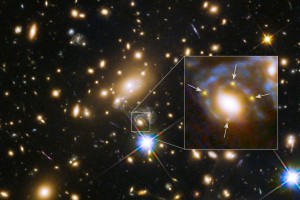

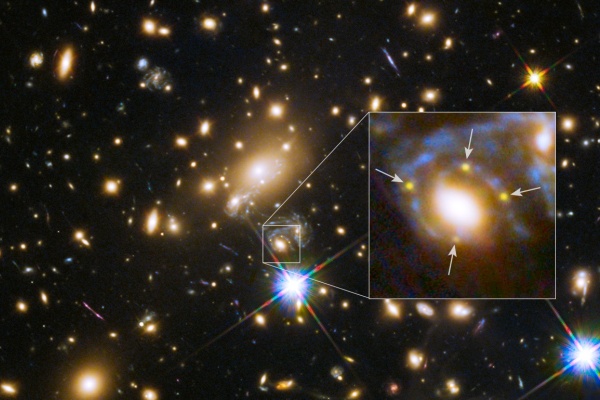

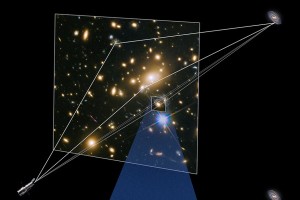

E’ la prima immagine multipla di una lontana supernova, distante oltre nove miliardi di anni luce da noi. Una sorta di ‘miraggio cosmico’ prodotto da una galassia ellittica e dall’ammasso di galassie in cui si trova attraverso l’effetto di lente gravitazionale. Effetto che ha concentrato e replicato in quattro zone del cielo – vicine ma distinte – la luce della supernova. Un fenomeno prodotto da un oggetto celeste di grande massa quando si trova lungo la linea di vista tra una sorgente luminosa e l’osservatore, predetto dalla Teoria della Relatività Generale formulata da Albert Einstein. L’inedita scoperta è stata ottenuta grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Hubble della NASA e dell’ESA da un team internazionale di astronomi guidato da Patrick Kelly, dell’Università della California a Berkeley, e a cui hanno partecipato Adriano Fontana, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma e Tommaso Treu, ricercatore italiano dell’Università della California a Los Angeles. Un risultato, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science, che aiuterà gli astronomi a migliorare le loro stime della quantità e della distribuzione di materia oscura, invisibile ai nostri strumenti, presente nella galassia e nell’ammasso che hanno agito da lente.

E’ la prima immagine multipla di una lontana supernova, distante oltre nove miliardi di anni luce da noi. Una sorta di ‘miraggio cosmico’ prodotto da una galassia ellittica e dall’ammasso di galassie in cui si trova attraverso l’effetto di lente gravitazionale. Effetto che ha concentrato e replicato in quattro zone del cielo – vicine ma distinte – la luce della supernova. Un fenomeno prodotto da un oggetto celeste di grande massa quando si trova lungo la linea di vista tra una sorgente luminosa e l’osservatore, predetto dalla Teoria della Relatività Generale formulata da Albert Einstein. L’inedita scoperta è stata ottenuta grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Hubble della NASA e dell’ESA da un team internazionale di astronomi guidato da Patrick Kelly, dell’Università della California a Berkeley, e a cui hanno partecipato Adriano Fontana, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma e Tommaso Treu, ricercatore italiano dell’Università della California a Los Angeles. Un risultato, pubblicato nell’ultimo numero della rivista Science, che aiuterà gli astronomi a migliorare le loro stime della quantità e della distribuzione di materia oscura, invisibile ai nostri strumenti, presente nella galassia e nell’ammasso che hanno agito da lente.

«E’ stato un evento importante: ha coronato un sogno che gli astronomi inseguivano da cinquant’anni ormai, quello cioè di rivelare una supernova con l’effetto della lente gravitazionale» dice Adriano Fontana. «Per di più, quella osservata da noi si è mostrata in un modo veramente spettacolare, con le sue quattro immagini distinte. La rivelazione della supernova ci permetterà anche di misurare in maniera più accurata la materia oscura contenuta in queste galassie e in questi ammassi di galassie. Una cosa di fondamentale importanza poiché gran parte della massa presente nell’universo è composta di materia oscura».

Gli astronomi oggi conoscono decine e decine di galassie e quasar le cui immagini sono amplificate, distorte o moltiplicate da effetti di lente gravitazionale, ma mai prima d’ora avevano registrato un simile effetto su una supernova, ovvero l’esplosione di una stella di grande massa giunta alla fine del suo ciclo evolutivo, che per giorni o settimane brilla con un’intensità pari a quella di miliardi di soli.

L’immagine multipla della supernova è stata scoperta l’11 novembre 2014 da Patrick Kelly, nell’ambito delle attività di ricerca della collaborazione GLASS (Grism Lens Amplified Survey from Space). L’oggetto celeste è apparso nelle riprese del telescopio spaziale Hubble nel campo di vista dell’ammasso di galassie denominato MACS J1149.6+2223, che si trova più di cinque miliardi di anni luce da noi. Ulteriori indagini del gruppo GLASS insieme ai ricercatori del progetto Frontier Fields, guidato da Steve Rodney della Johns Hopkins University negli Stati Uniti, hanno utilizzato le osservazioni del telescopio Keck sulle isole Hawaii per determinare con certezza la distanza della galassia ospite della supernova, confermata in 9,3 miliardi di anni luce.

L’immagine multipla della supernova è stata scoperta l’11 novembre 2014 da Patrick Kelly, nell’ambito delle attività di ricerca della collaborazione GLASS (Grism Lens Amplified Survey from Space). L’oggetto celeste è apparso nelle riprese del telescopio spaziale Hubble nel campo di vista dell’ammasso di galassie denominato MACS J1149.6+2223, che si trova più di cinque miliardi di anni luce da noi. Ulteriori indagini del gruppo GLASS insieme ai ricercatori del progetto Frontier Fields, guidato da Steve Rodney della Johns Hopkins University negli Stati Uniti, hanno utilizzato le osservazioni del telescopio Keck sulle isole Hawaii per determinare con certezza la distanza della galassia ospite della supernova, confermata in 9,3 miliardi di anni luce.

La luce della supernova è destinata ad affievolirsi a breve. Ma gli astronomi sono convinti che presto, ovvero nell’arco di appena qualche anno, ricomparirà nell’ammasso, in una posizione differente. Una previsione basata su modelli teorici elaborati al computer che descrivono le varie traiettorie che la luce della supernova sta percorrendo nei meandri dell’ammasso galattico. Traiettorie diverse, con lunghezze diverse e che quindi determinano l’apparizione delle immagini in tempi diversi.

«Le immagini multiple che abbiamo osservato seguono diverse traiettorie nello spazio dove si trova l’ammasso di galassie, un po’ come se dovessero attraversare Roma passando per il centro o facendo il giro intorno al Raccordo Anulare» spiega il responsabile del progetto GLASS Tommaso Treu, professore di Fisica e Astronomia all’Università della California a Los Angeles e co-autore dell’articolo su Science. «Una delle immagini ha preso il raccordo e quindi va più veloce ma la strada è più lunga. Le altre immagini passano per il centro di Roma. A seconda del traffico arriveranno prima o dopo, anche se la strada è più corta. Nel caso delle lenti gravitazionali la lunghezza del cammino è data dalla posizione in cui le immagini appaiono nel cielo, mentre il ‘traffico’ è dato dalla forze di gravità della galassia e dell’ammasso che curva le traiettorie e dilata il tempo. E se abbiamo fatto i calcoli giusti, un’immagine ritardataria dovrebbe apparire tra circa un anno. Saremo pronti a fotografarla con Hubble quando comparirà!»

La Supernova è stata ribattezzata Refsdal in onore dell’astronomo norvegese Sjur Refsdal, che nel 1964 propose per primo l’idea di utilizzare immagini di queste esplosioni stellari alterate da effetti di lente gravitazionale, con l’obiettivo di studiare l’espansione dell’universo.

La scoperta viene presentata nell’articolo “Multiple images of a highly magnified supernova formed by an early-type cluster galaxy lens” di Patrick Kelly et al., pubblicato nel numero del 6 marzo 2015 della rivista Science

Nell’immagine in alto l’ammasso di galassie MACS J1149.6+2223, a oltre 5 miliardi di anni luce da noi, nella ripresa del telescopio spaziale Hubble ottenuta combinando i dati di tre mesi di osservazioni con la Advanced Camera for Surveys nel visibile e con la Wide Field Camera 3 nel vicino infrarosso. Nel riquadro è indicata l’immagine quadrupla della supernova dietro l’ammasso, meglio visibile nell’ingrandimento a destra. La supernova dista dalla Terra 9,3 miliardi di anni luce ed è stata scoperta per la prima volta l’11 novembre del 2014. Crediti: NASA, ESA, and S. Rodney (JHU) and the FrontierSN team; T. Treu (UCLA), P. Kelly (UC Berkeley), and the GLASS team; J. Lotz (STScI) and the Frontier Fields team; M. Postman (STScI) and the CLASH team; and Z. Levay (STScI)

Nella foto all’interno dell’articolo lo schema che mostra come la grande concentrazione di massa delle galassie presenti in MACS J1149.6+2223 defletta le traiettorie dei raggi luminosi provenienti dalla supernova. I percorsi risultanti della luce dopo l’interazione con l’ammasso possiedono lunghezze diverse e quindi le immagini giungono a noi in tempi diversi. Crediti: NASA, ESA, and A. Feild (STScI)

da Sorrentino | Mar 4, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

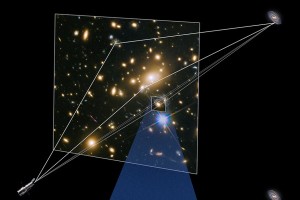

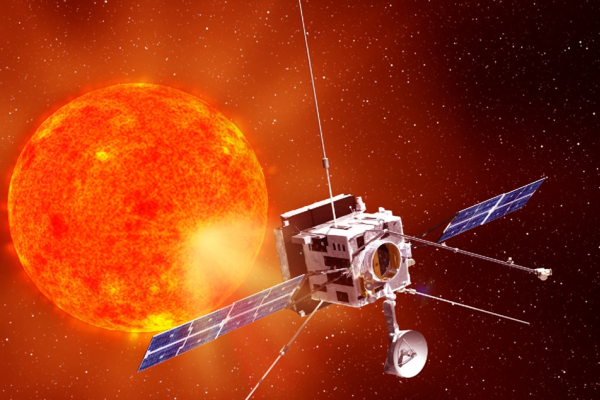

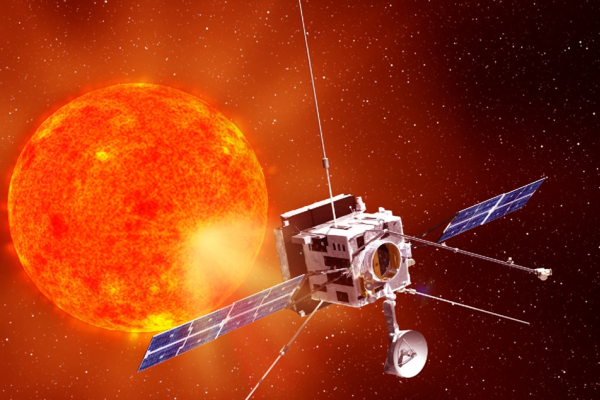

METIS, il coronografo a bordo della sonda ESA Solar Orbiter dedicata allo studio del Sole e dell’eliosfera, ha il suo logo. Il vincitore del concorso “Disegna il tuo METIS” è Giovanni Simioni: la sua idea sarà utilizzata come concept grafico per elaborare il logo ufficiale di METIS. Questo strumento simula l’effetto di un’eclisse di Sole, permettendo così di osservare la tenue emissione della corona solare estesa. Il logo che accompagnerà la missione dello strumento METIS rappresenta perfettamente il suo obiettivo e il suo impegno. METIS mette insieme le capacità di più strumenti in un unico telescopio che, oscurando il disco solare, permette di ‘vederne’ solamente la corona. Un tondo nero dal quale spunta, sfumata, la corona solare stilizzata nei colori dell’arcobaleno fino al violetto, e dove si staglia il profilo della sonda Solar Orbiter.

METIS, il coronografo a bordo della sonda ESA Solar Orbiter dedicata allo studio del Sole e dell’eliosfera, ha il suo logo. Il vincitore del concorso “Disegna il tuo METIS” è Giovanni Simioni: la sua idea sarà utilizzata come concept grafico per elaborare il logo ufficiale di METIS. Questo strumento simula l’effetto di un’eclisse di Sole, permettendo così di osservare la tenue emissione della corona solare estesa. Il logo che accompagnerà la missione dello strumento METIS rappresenta perfettamente il suo obiettivo e il suo impegno. METIS mette insieme le capacità di più strumenti in un unico telescopio che, oscurando il disco solare, permette di ‘vederne’ solamente la corona. Un tondo nero dal quale spunta, sfumata, la corona solare stilizzata nei colori dell’arcobaleno fino al violetto, e dove si staglia il profilo della sonda Solar Orbiter.

Il concorso “Disegna il tuo METIS” è stato lanciato dall’Agenzia Spaziale Italiana e ha coinvolto il grande pubblico e tutti gli appassionati di tematiche spaziali. In base ai criteri di originalità e creatività, a vincere il concorso è stata la proposta di Giovanni Simioni, che si è aggiudicato l’Atlante dell’Universo, realizzato a cura dell’Agenzia Spaziale Italiana. Una menzione speciale per i progetti proposti da Barbara Russo, Andrea Corrado Lupo, Camilla Signorini e Luca Bergesio, che si sono distinti per concept e design.

METIS è uno degli strumenti del carico scientifico della sonda Solar Orbiter dell’ESA, finalizzata allo studio del Sole, dello spazio immediatamente circostante e dei poli solari: è la prima missione di classe M selezionata nell’ambito del programma scientifico Cosmic Vision 2015-2025. La sonda sarà lanciata nel 2018. Il suo obiettivo è osservare la corona solare nella luce visibile polarizzata e nell’UV, ottenendo immagini coronali monocromatiche nella riga dell’idrogeno. Con un innovativo e ingegnoso disegno ottico, METIS simula l’effetto di un’eclisse di Sole e permette così di osservare la tenue emissione della corona solare estesa, più di un milione di volte più debole di quella del disco solare. METIS prende il nome da una figura della mitologia greca, che rappresentava la conoscenza e la saggezza: dalla sua unione con Zeus nacque Pallade Atena, dea della sapienza.

METIS è uno degli strumenti del carico scientifico della sonda Solar Orbiter dell’ESA, finalizzata allo studio del Sole, dello spazio immediatamente circostante e dei poli solari: è la prima missione di classe M selezionata nell’ambito del programma scientifico Cosmic Vision 2015-2025. La sonda sarà lanciata nel 2018. Il suo obiettivo è osservare la corona solare nella luce visibile polarizzata e nell’UV, ottenendo immagini coronali monocromatiche nella riga dell’idrogeno. Con un innovativo e ingegnoso disegno ottico, METIS simula l’effetto di un’eclisse di Sole e permette così di osservare la tenue emissione della corona solare estesa, più di un milione di volte più debole di quella del disco solare. METIS prende il nome da una figura della mitologia greca, che rappresentava la conoscenza e la saggezza: dalla sua unione con Zeus nacque Pallade Atena, dea della sapienza.

Lo strumento, finanziato dall’ASI, è stato progettato da un team scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e di diverse Università nazionali, realizzato da un consorzio industriale italiano, è in collaborazione con un istituto di ricerca tedesco, il Max Planck di Goettingen, e con l’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.

da Sorrentino | Feb 9, 2015 | Astronomia, Primo Piano

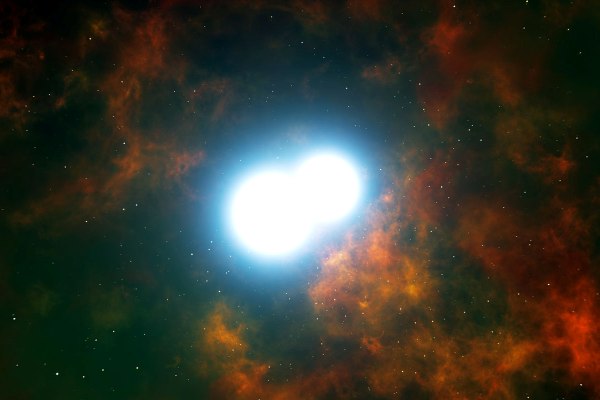

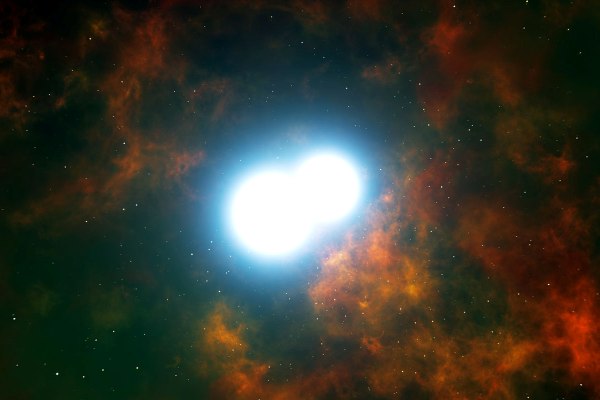

Alcuni astronomi, usando le strutture dell’ESO insieme con telescopi delle Isole Canarie, hanno identificato due stelle incredibilmente massicce nel cuore della nebulosa planetaria Henize 2-428. Le due stelle sono in orbita l’una intorno all’altra e perciò ci si aspetta che diventino a mano a mano sempre più vicine e, quando alla fine si fonderanno, tra circa 700 milioni di anni, conterranno materiale a sufficienza per innescare una notevole esplosione di supernova. Il risultato di questo studio è stato pubblicato on-line dalla rivista Nature il 9 febbraio 2015. L’equipe di astronomi, guidata da Miguel Santander-García (Observatorio Astronómico Nacional, Alcalá de Henares, Spagna; Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC), Madrid, Spagna), ha scoperto una coppia stretta di nane bianche – resti stellari molto piccoli ma estremamente densi – che ha una massa totale di circa 1,8 volte la massa del Sole. È la coppia più massiccia finora trovata e, quando le due stelle in futuro si fonderanno, creerà un’esplosione termonucleare incontrollata che porterà a una supernova di tipo Ia. Questa previsione si basa sul limite di Chandrasekhar, ovvero la massa più grande che una nana bianca può avere e resistere al collasso gravitazionale. Vale circa 1,4 volte la massa del Sole. Le supernove di tipo Ia si verificano quando una nana bianca acquisisce massa in eccesso – per accrescimento da una stella compagna o per fusione con un’altra nana bianca. Quando la massa eccede il limite di Chandrasekhar la stella non riesce più a sostenersi e inizia a contrarsi. Ciò fa aumentare la temperatura e si sviluppa una reazione nucleare incontrollata che fa a pezzi la stella. L’equipe che ha trovato questa coppia massiccia stava in realtà lavorando a un problema diverso. Volevano scoprire il modo in cui alcune stelle producono delle nebulose asimmetriche, di forma strana, verso la fine della loro vita. Uno degli oggetti studiati era la strana nebulosa planetaria [3] conosciuta come Henize 2-428. Le nebulose planetarie non hanno nessun legame con i pianeti. Il nome fu dato loro nel diciottesimo secolo poiché alcuni di questi oggetti assomigliavano al disco di pianeti distanti se visti attraverso piccoli telescopi. “Quando abbiamo osservato la stella centrale di questo oggetto con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO abbiamo trovato non una stella, ma una coppia di stelle nel cuore di questa deforme nube incandescente”, commenta il co-autore Henri Boffin dell’ESO. Questa scoperta dà credito alla teoria che una stella centrale doppia possa spiegare la forma inusuale di alcune di queste nebulose, ma c’era un risultato ancora più interessante. “Ulteriori osservazioni effettuate con i telescopi sulle Isole Canarie hanno permesso di determinare l’orbita delle due stelle e dedurne la massa e la separazione. E qui abbiamo avuto la sorpresa più grande”, riferisce Romano Corradi, un altro degli autori dello studio e ricercatore all’Instituto de Astrofísica de Canarias (Tenerife, IAC). Hanno infatti scoperto che la massa di ciascuna delle stelle è poco più piccola di quella del Sole e che le orbite reciproche durano circa quattro ore. Sono sufficientemente vicine l’una all’altra perchè, secondo la teoria della relatività generale di Einstein, si avvicinino sempre di più, con un moto a spirale dovuto all’emissione di onde gravitazionali, prima di fondersi in una singola stella entro circa 700 milioni di anni. La stella che ne risulterà sarà così massiccia che nulla potrà impedirne il collasso e la successiva esplosione come supernova. “Finora, la formazione di supernove di tipo Ia a causa della fusione di due nane bianche era solo una previsione teorica,” spiega David Jones, co-autore dell’articolo e Fellow dell’ESO nel momento in cui sono stati ottenuti i dati. “La coppia di stelle in Henize 2-428 è invece reale!”. “È un sistema veramente enigmatico,” conclude Santander-García. “Avrà ripercussioni importanti sullo studio delle supernove di tipo Ia, usate diffusamente per misurare le distanze astronomiche e chiave della scoperta che l’espansione dell’Universo sta accelerando a causa dell’energia oscura”.

Alcuni astronomi, usando le strutture dell’ESO insieme con telescopi delle Isole Canarie, hanno identificato due stelle incredibilmente massicce nel cuore della nebulosa planetaria Henize 2-428. Le due stelle sono in orbita l’una intorno all’altra e perciò ci si aspetta che diventino a mano a mano sempre più vicine e, quando alla fine si fonderanno, tra circa 700 milioni di anni, conterranno materiale a sufficienza per innescare una notevole esplosione di supernova. Il risultato di questo studio è stato pubblicato on-line dalla rivista Nature il 9 febbraio 2015. L’equipe di astronomi, guidata da Miguel Santander-García (Observatorio Astronómico Nacional, Alcalá de Henares, Spagna; Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC), Madrid, Spagna), ha scoperto una coppia stretta di nane bianche – resti stellari molto piccoli ma estremamente densi – che ha una massa totale di circa 1,8 volte la massa del Sole. È la coppia più massiccia finora trovata e, quando le due stelle in futuro si fonderanno, creerà un’esplosione termonucleare incontrollata che porterà a una supernova di tipo Ia. Questa previsione si basa sul limite di Chandrasekhar, ovvero la massa più grande che una nana bianca può avere e resistere al collasso gravitazionale. Vale circa 1,4 volte la massa del Sole. Le supernove di tipo Ia si verificano quando una nana bianca acquisisce massa in eccesso – per accrescimento da una stella compagna o per fusione con un’altra nana bianca. Quando la massa eccede il limite di Chandrasekhar la stella non riesce più a sostenersi e inizia a contrarsi. Ciò fa aumentare la temperatura e si sviluppa una reazione nucleare incontrollata che fa a pezzi la stella. L’equipe che ha trovato questa coppia massiccia stava in realtà lavorando a un problema diverso. Volevano scoprire il modo in cui alcune stelle producono delle nebulose asimmetriche, di forma strana, verso la fine della loro vita. Uno degli oggetti studiati era la strana nebulosa planetaria [3] conosciuta come Henize 2-428. Le nebulose planetarie non hanno nessun legame con i pianeti. Il nome fu dato loro nel diciottesimo secolo poiché alcuni di questi oggetti assomigliavano al disco di pianeti distanti se visti attraverso piccoli telescopi. “Quando abbiamo osservato la stella centrale di questo oggetto con il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO abbiamo trovato non una stella, ma una coppia di stelle nel cuore di questa deforme nube incandescente”, commenta il co-autore Henri Boffin dell’ESO. Questa scoperta dà credito alla teoria che una stella centrale doppia possa spiegare la forma inusuale di alcune di queste nebulose, ma c’era un risultato ancora più interessante. “Ulteriori osservazioni effettuate con i telescopi sulle Isole Canarie hanno permesso di determinare l’orbita delle due stelle e dedurne la massa e la separazione. E qui abbiamo avuto la sorpresa più grande”, riferisce Romano Corradi, un altro degli autori dello studio e ricercatore all’Instituto de Astrofísica de Canarias (Tenerife, IAC). Hanno infatti scoperto che la massa di ciascuna delle stelle è poco più piccola di quella del Sole e che le orbite reciproche durano circa quattro ore. Sono sufficientemente vicine l’una all’altra perchè, secondo la teoria della relatività generale di Einstein, si avvicinino sempre di più, con un moto a spirale dovuto all’emissione di onde gravitazionali, prima di fondersi in una singola stella entro circa 700 milioni di anni. La stella che ne risulterà sarà così massiccia che nulla potrà impedirne il collasso e la successiva esplosione come supernova. “Finora, la formazione di supernove di tipo Ia a causa della fusione di due nane bianche era solo una previsione teorica,” spiega David Jones, co-autore dell’articolo e Fellow dell’ESO nel momento in cui sono stati ottenuti i dati. “La coppia di stelle in Henize 2-428 è invece reale!”. “È un sistema veramente enigmatico,” conclude Santander-García. “Avrà ripercussioni importanti sullo studio delle supernove di tipo Ia, usate diffusamente per misurare le distanze astronomiche e chiave della scoperta che l’espansione dell’Universo sta accelerando a causa dell’energia oscura”.

da Sorrentino | Gen 26, 2015 | Astronomia, Primo Piano

Un masso del diametro stimato di 500 metri a una distanza poco più che tripla rispetto a quella che separa la Luna dal nostro pianeta. L’asteroide denominato 2004 BL86, scoperto il 30 gennaio 2004 da un telescopio situato a White Sands, nello stato americano del New Mexico, è transitato alle 17:49 (ora italiana) di lunedì 26 gennaio nel punto più vicino alla Terra, 1,2 miliioni di chilometri, a una velocità relativa alla di 15,6 chilometri al secondo. Per i prossimi dodici anni, sulla base dei dati in possesso del Near Earth Object Program Office del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, sarà l’oggetto cosmico più grande ad essere apparso al nostro orizzonte. La sua rotta era stata calcolata con largo anticipo e non è mai esistito pericolo di collisione. Una distanza di assoluta sicurezza ma abbastanza ridotta da permettere agli astronomi di puntare i telescopi per studiarne le caratteristiche. La NASA ha messo in campo il Deep Space Network di Goldstone in California e l’Osservatorio di Arecibo, ma l’intero universo degli studiosi e degli astrofili si è dato da fare non solo per immortalare il passaggio ravvicinato ma anche per contribuire ad arricchire la banca dati. Nel 2027 toccherà all’asteroide 1999 AN10 transitare a una distanza equivalente ed è sperabile che nessuno degli asteroidi noti modifichi per qualche causa la sua rotta che lo tiene sufficientemente lontano dalla Terra. Le statistiche indicano la possibilità di una collisione ogni 10mila anni, ma nel frattempo la scienza astronautica si sta adoperando per disporre di strumenti che, in caso di pericolo, possano intercettare l’oggetto e deviarlo sfruttando un potente apparato di propulsione.

Un masso del diametro stimato di 500 metri a una distanza poco più che tripla rispetto a quella che separa la Luna dal nostro pianeta. L’asteroide denominato 2004 BL86, scoperto il 30 gennaio 2004 da un telescopio situato a White Sands, nello stato americano del New Mexico, è transitato alle 17:49 (ora italiana) di lunedì 26 gennaio nel punto più vicino alla Terra, 1,2 miliioni di chilometri, a una velocità relativa alla di 15,6 chilometri al secondo. Per i prossimi dodici anni, sulla base dei dati in possesso del Near Earth Object Program Office del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, sarà l’oggetto cosmico più grande ad essere apparso al nostro orizzonte. La sua rotta era stata calcolata con largo anticipo e non è mai esistito pericolo di collisione. Una distanza di assoluta sicurezza ma abbastanza ridotta da permettere agli astronomi di puntare i telescopi per studiarne le caratteristiche. La NASA ha messo in campo il Deep Space Network di Goldstone in California e l’Osservatorio di Arecibo, ma l’intero universo degli studiosi e degli astrofili si è dato da fare non solo per immortalare il passaggio ravvicinato ma anche per contribuire ad arricchire la banca dati. Nel 2027 toccherà all’asteroide 1999 AN10 transitare a una distanza equivalente ed è sperabile che nessuno degli asteroidi noti modifichi per qualche causa la sua rotta che lo tiene sufficientemente lontano dalla Terra. Le statistiche indicano la possibilità di una collisione ogni 10mila anni, ma nel frattempo la scienza astronautica si sta adoperando per disporre di strumenti che, in caso di pericolo, possano intercettare l’oggetto e deviarlo sfruttando un potente apparato di propulsione.

da Sorrentino | Gen 23, 2015 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

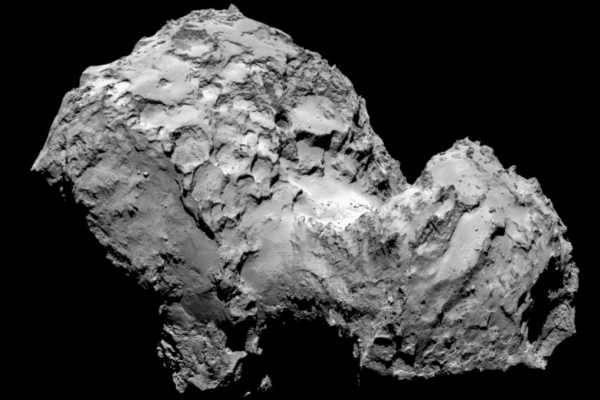

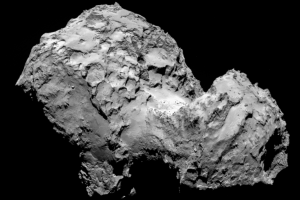

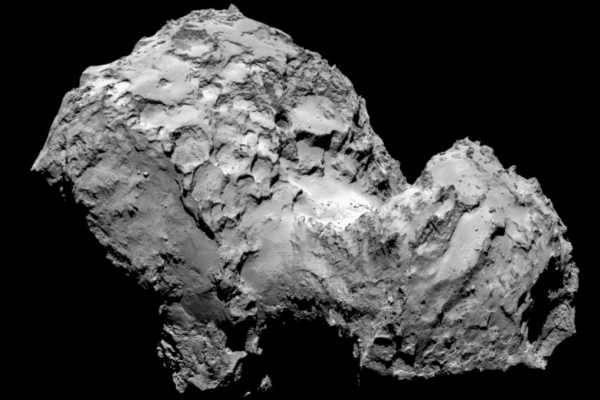

Molto scura, con una marcata presenza di amminoacidi che sono considerati i mattoni della vita. Così appare la cometa 67/P Churyumov Gerasimenko, sulla base dei dati raccolti tra agosto e dicembre 2014 dallo spettrometro a immagini italiano VIRTIS (Visual, Infra-Red and Thermal Imaging Spectrometer) a bordo della sonda Rosetta, dell’Agenzia Spaziale Europea. Sulla superficie cometa sono presenti in concentrazione significativa composti organici macromolecolari. Tutto lascia propendere che all’interno del nucleo cometario ci siano residui dei composti primordiali di cui era fatta la materia cosmica prima della nascita e formazione del sistema solare. Inattesa la minima quantità di luce solare riflessa: l’albedo equivale al 6%, la metà di quello della Luna. Ciò in quanto il ghiaccio è praticamente assente e potrebbe essersi sublimato nei passaggi successivi in prossimità del Sole. Intanto le immagini inviate dalla sonda europea in orbita attorno al corpo celeste 67P/Churyumov-Gerasimenko rappresentano un corredo straordinario e sono in parte frutto della ricerca del Cnr, che con il laboratorio Luxor di Padova ha contribuito all’avanzata strumentazione ottica di bordo.

Molto scura, con una marcata presenza di amminoacidi che sono considerati i mattoni della vita. Così appare la cometa 67/P Churyumov Gerasimenko, sulla base dei dati raccolti tra agosto e dicembre 2014 dallo spettrometro a immagini italiano VIRTIS (Visual, Infra-Red and Thermal Imaging Spectrometer) a bordo della sonda Rosetta, dell’Agenzia Spaziale Europea. Sulla superficie cometa sono presenti in concentrazione significativa composti organici macromolecolari. Tutto lascia propendere che all’interno del nucleo cometario ci siano residui dei composti primordiali di cui era fatta la materia cosmica prima della nascita e formazione del sistema solare. Inattesa la minima quantità di luce solare riflessa: l’albedo equivale al 6%, la metà di quello della Luna. Ciò in quanto il ghiaccio è praticamente assente e potrebbe essersi sublimato nei passaggi successivi in prossimità del Sole. Intanto le immagini inviate dalla sonda europea in orbita attorno al corpo celeste 67P/Churyumov-Gerasimenko rappresentano un corredo straordinario e sono in parte frutto della ricerca del Cnr, che con il laboratorio Luxor di Padova ha contribuito all’avanzata strumentazione ottica di bordo.

La rivista “Science” dedica un numero speciale del suo magazine ai risultati della missione della sonda europea Rosetta, impegnata per la prima volta nella storia nella ‘mappatura’ di una cometa, la Churyumov Gerasimenko. Tre articoli dello speciale riportano i risultati di OSIRIS, il sofisticato sistema di acquisizione di immagini frutto del consorzio di ricerca in cui il Laboratorio ‘Luxor’ dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche di Padova (Ifn-Cnr) è coinvolto assieme agli altri partner italiani Università di Padova, Istituto nazionale di astrofisica e Centro interdipartimentale di studi e attività spaziali (Cisas).

“Il ruolo del Cnr ha riguardato in particolare la progettazione e i test della componentistica ottica e lo sviluppo della tecnologia della ‘Wide Angle Camera’ (WAC), la camera per imaging ad alta risoluzione e largo campo di vista installata su OSIRIS”, spiega Vania Da Deppo, ricercatrice del Cnr-Luxor. “Grazie alle immagini acquisite dal sistema, circa il 70% della superficie della cometa è stato mappato a una risoluzione mai ottenuta finora ed è stato possibile ricostruire la forma tridimensionale del corpo celeste. Queste informazioni, accoppiate a quelle della restante strumentazione di bordo, hanno permesso di determinare che la densità della cometa è molto bassa (0.5 g/cm^3), pari a metà di quella dell’acqua. Inoltre la superficie della cometa ha una riflettività molto bassa (6%), ovvero se la vedessimo ad occhio nudo ci apparirebbe nera”.

La camera WAC di OSIRIS “ci consente di monitorare i getti di gas e polvere che escono dalla superficie: da agosto ad oggi abbiamo visto questi getti aumentare in numero e diventare via via più intensi. Ma la missione è ancora nella sua fase iniziale: fino a fine anno, Rosetta continuerà a seguire la cometa a mano a mano che si avvicina al Sole, quindi ci aspettiamo ancora molte sorprese”.

Dopo un viaggio di quasi 5 miliardi di km iniziato nel 2007, la sonda Dawn si è inserita nell’orbita di Cerere: per la prima volta nella storia, una sonda terrestre effettua il rendez-vous con un pianeta nano. Cerere è considerato un ‘fossile’ del Sistema Solare, rappresenta un campione importante dei mattoni dai quali si sono formati Venere, Terra e Marte: sarà preziosissimo per scoprire qualcosa in più sulle nostre origini e arricchirà l’‘archivio storico’ sulla formazione del nostro Sistema Solare.

Dopo un viaggio di quasi 5 miliardi di km iniziato nel 2007, la sonda Dawn si è inserita nell’orbita di Cerere: per la prima volta nella storia, una sonda terrestre effettua il rendez-vous con un pianeta nano. Cerere è considerato un ‘fossile’ del Sistema Solare, rappresenta un campione importante dei mattoni dai quali si sono formati Venere, Terra e Marte: sarà preziosissimo per scoprire qualcosa in più sulle nostre origini e arricchirà l’‘archivio storico’ sulla formazione del nostro Sistema Solare.