da Sorrentino | Dic 7, 2014 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

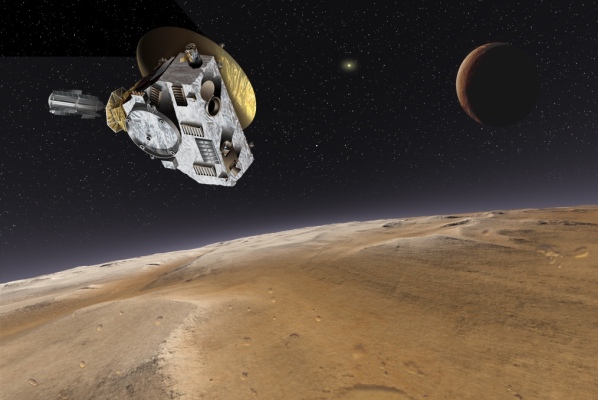

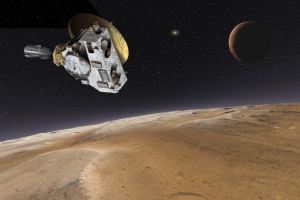

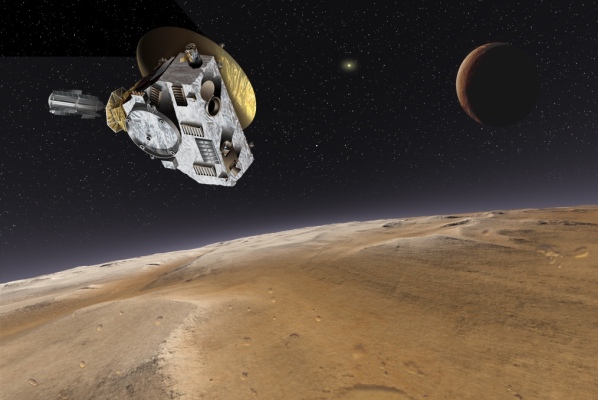

Sono trascorsi quasi nove anni dalla partenza della sonda New Horizons della Nasa, lanciata il 19 gennaio 2006 e diretta verso Plutone, ultimo avamposto del sistema solare nel frattempo declassato a pianetino ma pur sempre oggetto cosmico da indagare. Da allora ha percorso 4,8 miliardi di chilometri ed è arrivata quasi a destinazione avendo trascorso il 30 per cento del suo lungo viaggo in stato di ibernazione. Alle 21 ora italiana di sabato 6 dicembre 2014, come da programma, è stata risvegliata al suono della voce registrata del tenore inglese Russell Watson, che ha eseguito il brano “Where My Heart Will Take Me”. La conferma del ritorno all’attività e della riaccensione del cervello elettronico della sonda è arrivata alla Nasa attraverso il centro di controllo situato a Canberra, in Australia. Il segnale di riattivazione è stato captato quattro ore e 26 minuti, tempo necessario a percorrere la distanza che separa New Horizons dalla Terra, quando mancavano 260 milioni di chilometri al contatto ravvicinato con Plutone. La sonda si troverà alla minima distanza dal corpo planetario il 14 luglio 2015, ma avrà cominciato già a osservarlo insieme alle sue lune a partire da gennaio 2015. Le prime immagini in primo piano di Plutone sono attese a metà del mese di maggio. A bordo, tra i sette strumenti più importanti, c’è una fotocamera telescopica ad alta risoluzione, uno spettrometro per lo studio dei gas e un apparato a onde radio che consente di analizzare l’atmosfera di Plutone. Lo studio di un pianeta nano ghiacciato, con un raggio di soli 1190 chilometri che orbita a una distanza 40 volte maggiore a quella che separa la Terra dal Sole, è fondamentale per ricostruire la formazione del sistema solare. Per la sonda New Horizons sarà solo una tappa perchè il suo viaggio proseguirà verso la cintura di Kuiper, la cosiddetta culla delle comete, all’interno della quale sono stati scoperti molti altri pianetini, che sarà oggetto di esplorazione prolungata dal 2016 al 2020. Una missione suggestiva e ambiziosa, che permetterà di addentrarsi nella regione più lontana e sconosciuta ai limiti del nostro sistema solare.

Sono trascorsi quasi nove anni dalla partenza della sonda New Horizons della Nasa, lanciata il 19 gennaio 2006 e diretta verso Plutone, ultimo avamposto del sistema solare nel frattempo declassato a pianetino ma pur sempre oggetto cosmico da indagare. Da allora ha percorso 4,8 miliardi di chilometri ed è arrivata quasi a destinazione avendo trascorso il 30 per cento del suo lungo viaggo in stato di ibernazione. Alle 21 ora italiana di sabato 6 dicembre 2014, come da programma, è stata risvegliata al suono della voce registrata del tenore inglese Russell Watson, che ha eseguito il brano “Where My Heart Will Take Me”. La conferma del ritorno all’attività e della riaccensione del cervello elettronico della sonda è arrivata alla Nasa attraverso il centro di controllo situato a Canberra, in Australia. Il segnale di riattivazione è stato captato quattro ore e 26 minuti, tempo necessario a percorrere la distanza che separa New Horizons dalla Terra, quando mancavano 260 milioni di chilometri al contatto ravvicinato con Plutone. La sonda si troverà alla minima distanza dal corpo planetario il 14 luglio 2015, ma avrà cominciato già a osservarlo insieme alle sue lune a partire da gennaio 2015. Le prime immagini in primo piano di Plutone sono attese a metà del mese di maggio. A bordo, tra i sette strumenti più importanti, c’è una fotocamera telescopica ad alta risoluzione, uno spettrometro per lo studio dei gas e un apparato a onde radio che consente di analizzare l’atmosfera di Plutone. Lo studio di un pianeta nano ghiacciato, con un raggio di soli 1190 chilometri che orbita a una distanza 40 volte maggiore a quella che separa la Terra dal Sole, è fondamentale per ricostruire la formazione del sistema solare. Per la sonda New Horizons sarà solo una tappa perchè il suo viaggio proseguirà verso la cintura di Kuiper, la cosiddetta culla delle comete, all’interno della quale sono stati scoperti molti altri pianetini, che sarà oggetto di esplorazione prolungata dal 2016 al 2020. Una missione suggestiva e ambiziosa, che permetterà di addentrarsi nella regione più lontana e sconosciuta ai limiti del nostro sistema solare.

da Sorrentino | Dic 1, 2014 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

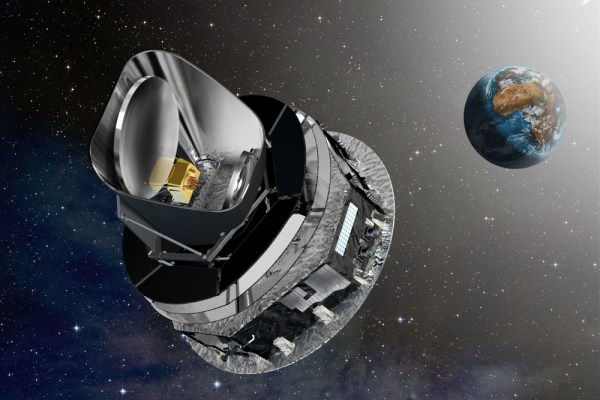

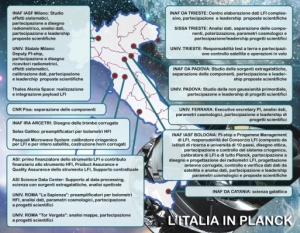

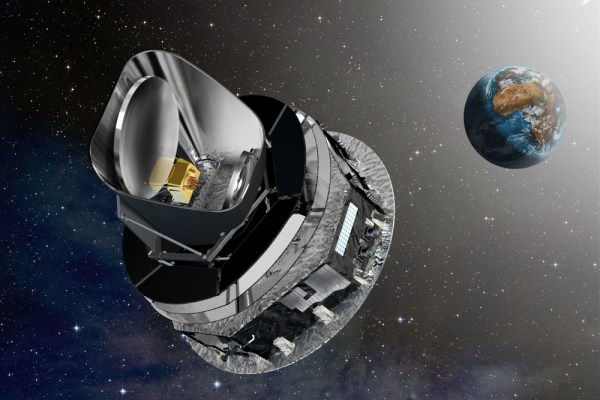

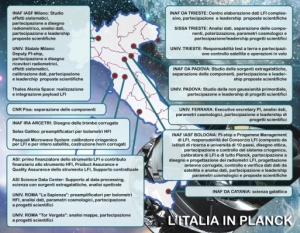

Presentate in anteprima mondiale a Ferrara le mappe della polarizzazione del fondo cosmico a microonde ottenute dal telescopio spaziale Planck, che confermano il modello standard dell’universo, ridimensionando le incongruenze fra modelli di derivazione astrofisica e modelli di derivazione cosmologica. Quando si sono accese le prime stelle? La materia oscura è andata incontro a un processo di annichilazione, processo che potrebbe aver lasciato tracce nella radiazione cosmica di fondo a microonde? Sono, questi, alcuni fra i tanti interrogativi irrisolti della cosmologia che le mappe in polarizzazione di Planck, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea per lo studio della radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB, Cosmic Microwave Background), permettono da oggi d’iniziare ad aggredire in modo nuovo e promettente.

Presentate in anteprima mondiale a Ferrara le mappe della polarizzazione del fondo cosmico a microonde ottenute dal telescopio spaziale Planck, che confermano il modello standard dell’universo, ridimensionando le incongruenze fra modelli di derivazione astrofisica e modelli di derivazione cosmologica. Quando si sono accese le prime stelle? La materia oscura è andata incontro a un processo di annichilazione, processo che potrebbe aver lasciato tracce nella radiazione cosmica di fondo a microonde? Sono, questi, alcuni fra i tanti interrogativi irrisolti della cosmologia che le mappe in polarizzazione di Planck, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea per lo studio della radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB, Cosmic Microwave Background), permettono da oggi d’iniziare ad aggredire in modo nuovo e promettente.

Risultati molto attesi da tutta la comunità scientifica, quelli racchiusi nelle mappe di Planck, sui quali sono stati chiamati a s confrontarsi oltre duecento scienziati giunti da tutto il mondo a convegno dall’1 a 5 dicembre nel capoluogo estense. Risultati ancora preliminari e non pubblicati, ma che già lasciano intravedere una ricostruzione dell’età oscura dell’universo in grado di smussare alcuni fra gli attriti fino a ora irrisolti tra il punto di vista dell’astrofisica e quello della cosmologia.

L’età oscura raccontata nelle nuove mappe di Planck è oscura in senso letterale: corrisponde al periodo buio che precede l’accensione delle prime stelle. Una lunga epoca che ha inizio circa 380 mila anni dopo il Big Bang, quando l’universo – con la formazione dei primi atomi d’idrogeno – divenne trasparente, permettendo così alla CMB d’attraversarlo e di giungere fino a noi, e che termina con la cosiddetta epoca di reionizzazione: ovvero la transizione all’epoca, in cui l’idrogeno non condensato in galassie è quasi completamente ionizzato. Transizione che si è soliti far coincidere, appunto, con l’epoca di formazione delle prime stelle, e sulla cui collocazione temporale le osservazioni astrofisiche – come quelle degli spettri dei quasar più lontani – non trovano corrispondenza nei risultati cosmologici ottenuti dal satellite WMAP della NASA.

Quand’è stato, dunque, che la luce delle stelle ha iniziato a fendere il buio dell’età oscura? «Il problema non è quando sono nate le prime stelle», precisa Gianfranco De Zotti, professore a contratto alla SISSA (Trieste) e associato all’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, «ma qual è la sorgente d’energia responsabile della reionizzazione. Il risultato di WMAP implica che questa transizione dev’essere avvenuta in un’epoca remota, quando l’età dell’universo era meno di mezzo miliardo di anni. Secondo le attuali conoscenze, a quest’epoca le galassie non erano in grado di produrre la transizione. Per spiegarla, quindi, si doveva ricorrere ad altre sorgenti di energia, introdotte ad hoc. I nuovi risultati di Planck indicano invece che la transizione può essere avvenuta parecchie centinaia di milioni di anni più tardi, e che può essere spiegata dall’emissione delle galassie. Questo configura uno scenario in cui le informazioni che vengono dalla cosmologia si raccordano elegantemente con quelle che vengono dall’astrofisica, rimuovendo (anche se non escludendo) la necessità di sorgenti esotiche di energia.»

I nuovi dati di Planck hanno poi qualcosa da dire anche riguardo alla materia oscura, e in particolare alla possibilità che le particelle di materia oscura possano annichilarsi tra loro. «Si tratta di un processo di annichilazione predetto da molti modelli teorici», spiega Silvia Galli, ricercatrice postdoc presso l’Institut d’Astrophysique di Parigi, «e del quale si potrebbero trovare i segni nella CMB. Ebbene, i dati in polarizzazione di Planck permettono di porre vincoli circa quattro volte più stringenti, rispetto ai precedenti esperimenti cosmologici, sulla possibilità che questo fenomeno avvenga, permettendoci di gettare nuova luce sulla natura di questa misteriosa componente dell’universo».

«È un fatto rimarchevole che la polarizzazione di Planck sia, in generale, ben compatibile con i risultati forniti dall’intensità della radiazione di fondo», nota Paolo Natoli, professore dell’Università di Ferrara e senior scientist di ASI Science Data Center, «risultati che sono oggi ancora più accurati rispetto a quelli della prima mappa, presentata del 2013. Per esempio, il numero delle famiglie di neutrini “viste” da Planck è oggi ben compatibile con il valore del modello standard della fisica delle particelle, che è pari a tre. Inoltre, Planck pone dei limiti notevoli sulla massa dei neutrini: già nel 2013 questi limiti erano già un fattore due migliori di quanto si possa fare con gli esperimenti terrestri, con Planck 2014 siamo arrivati ad un fattore tre.»

I nuovi risultati di Planck derivano principalmente dalle mappe della polarizzazione: una proprietà (come la lunghezza d’onda, o l’ampiezza) della radiazione elettromagnetica molto difficile da misurare nella CMB, ma cruciale per ricostruirne la storia, l’ambiente dal quale ha avuto origine e quello che si è trovata ad attraversare nel corso del suo lungo viaggio fino a noi, durato circa 13.8 miliardi di anni. Lo stato di polarizzazione della CMB cambia se essa incontra elettroni liberi lungo il suo percorso, quindi la sua misura fornisce informazioni sulla condizione, neutra o ionizzata, della materia che attraversa.

«Grazie al debole segnale contenuto nelle mappe in polarizzazione di Planck, stiamo finalmente iniziando a ricomporre l’intero puzzle della storia dell’universo, dalle fluttuazioni primordiali alla fine dell’età oscura. Questo senza più essere costretti a ricorrere a “tasselli esotici”, estranei al modello standard della cosmologia», sottolinea Reno Mandolesi, professore a contratto all’Università di Ferrara e associato INAF presso lo IASF di Bologna, nonché responsabile di uno dei due strumenti a bordo del satellite, il Low Frequency Instrument (LFI), finanziato dall’ASI e realizzato in gran parte in Italia. «I risultati presentati questa settimana a Ferrara verranno pubblicati entro la fine dell’anno, dunque fra poche settimane. All’esito di un lavoro lungo ed estremamente complesso, questo convegno è un’occasione preziosa di confronto con il resto della comunità scientifica mondiale. Per noi della collaborazione Planck, Ferrara rappresenta la continuazione di una straordinaria avventura, durata più venti anni. Un’avventura che ha messo – e ancora metterà, visto che abbiamo in programma un ulteriore appuntamento nel 2015 – a disposizione del mondo intero una quantità straordinaria di dati e informazioni.»

da Sorrentino | Nov 20, 2014 | Astronomia, Primo Piano

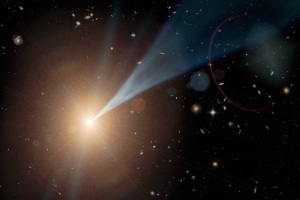

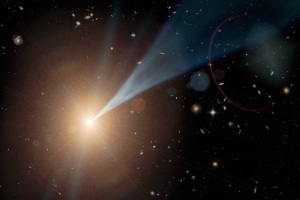

Ci sono ‘motori’ nell’universo capaci di rilasciare enormi quantità di energia con un’efficienza straordinaria. Queste centrali energetiche naturali sono i buchi neri in rapidissima rotazione che, quando rallentano, possono arrivare a convertire fino al 29 per cento della loro massa in energia. Energia che alimenta i potentissimi getti di particelle emessi dai loro poli, fenomeni che possono prolungarsi anche per centinaia di milioni di anni. Questi i risultati di uno studio condotto da ricercatori italiani, guidati da Gabriele Ghisellini dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e pubblicato nell’ultimo numero della rivista Nature. La scoperta dei ricercatori parte dall’estesa analisi delle proprietà dei buchi neri di grande massa, che si trovano nelle regioni centrali delle galassie. In media, su dieci di questi buchi neri supermassicci che accrescono materia da un disco di gas e polveri che li circonda, ce n’è uno che, oltre ad ingurgitare enormi quantità di massa, riesce ad espellerne una parte in due getti, che si allontanano in direzioni opposte dai suoi poli. La materia che fluisce in questi getti viene accelerata a velocità molto prossime a quella della luce. Come ci riesca, non è ancora chiaro, ma non c’è dubbio che lo faccia. L’emissione di questi getti, prodotta dal plasma che si muove, è fortemente collimata nella direzione del moto, come un faro. Se ci punta contro, vediamo sorgenti brillantissime, mentre se punta in altre direzioni, le stesse sorgenti diventano molto deboli.

Ci sono ‘motori’ nell’universo capaci di rilasciare enormi quantità di energia con un’efficienza straordinaria. Queste centrali energetiche naturali sono i buchi neri in rapidissima rotazione che, quando rallentano, possono arrivare a convertire fino al 29 per cento della loro massa in energia. Energia che alimenta i potentissimi getti di particelle emessi dai loro poli, fenomeni che possono prolungarsi anche per centinaia di milioni di anni. Questi i risultati di uno studio condotto da ricercatori italiani, guidati da Gabriele Ghisellini dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e pubblicato nell’ultimo numero della rivista Nature. La scoperta dei ricercatori parte dall’estesa analisi delle proprietà dei buchi neri di grande massa, che si trovano nelle regioni centrali delle galassie. In media, su dieci di questi buchi neri supermassicci che accrescono materia da un disco di gas e polveri che li circonda, ce n’è uno che, oltre ad ingurgitare enormi quantità di massa, riesce ad espellerne una parte in due getti, che si allontanano in direzioni opposte dai suoi poli. La materia che fluisce in questi getti viene accelerata a velocità molto prossime a quella della luce. Come ci riesca, non è ancora chiaro, ma non c’è dubbio che lo faccia. L’emissione di questi getti, prodotta dal plasma che si muove, è fortemente collimata nella direzione del moto, come un faro. Se ci punta contro, vediamo sorgenti brillantissime, mentre se punta in altre direzioni, le stesse sorgenti diventano molto deboli.

«Quello che abbiamo fatto è stato di calcolare la potenza che questi getti devono avere per produrre la radiazione che vediamo, e confrontarla con la luminosità rilasciata dalla materia che precipita sul buco nero» spiega Ghisellini. «Abbiamo trovato che il getto vince: la sua potenza è maggiore di quella prodotta dalla materia che cade verso il buco nero. Questo indica che siamo di fronte a un nuovo tipo di motore, assai più efficiente di quelli finora conosciuti. Per scoprire quale può essere, dobbiamo pensare quali fonti di energia sono disponibili. Così scopriamo che effettivamente c’è un “deposito” di energia, contenuta nella rotazione del buco nero. Si dice spesso che un buco nero “non ha capelli”, intendendo con questo che ha solo tre proprietà: la sua massa, la sua carica, e infine la sua rotazione». Ebbene, la sua rotazione può fornire energia. E non poca: il 29 per cento della massa totale di un buco nero che ruota alla massima velocità possibile può essere convertito in energia. Una quantità enorme, in grado di far funzionare un getto anche per qualche miliardo di anni. Un’efficienza superiore anche a quella del processo con il quale gli stessi buchi neri convertono in energia la materia che cade su di essi dal loro disco di accrescimento, che si attesta intorno al 10 per cento. Il problema è comprendere i meccanismi che permettono di attingere a questo immenso deposito di energia, legato alla rotazione forsennata del buco nero. L’idea che incontra il maggiore favore, tra gli addetti ai lavori, è supporre che il campo magnetico prodotto dalla materia che sta cadendo sul buco nero riesca a “frenare” la sua rotazione. L’energia persa da questo frenamento può venire usata per produrre e accelerare il getto. Quindi ci dovrebbe essere un legame tra accrescimento e getto. «Se la quantità di materia che cade aumenta, aumenta anche il campo magnetico prodotto, e quindi anche il “frenamento” del buco nero, che così può produrre un getto più potente – continua Ghisellini. Ma perché questo succede solo nel dieci per cento dei casi? Non lo sappiamo: è il prossimo enigma da risolvere».

Il team che ha condotto lo studio, pubblicato sul numero del 20 novembre 2014 della rivista Nature nell’articolo “The power of relativistic jets is larger than the luminosity of their accretion disks”, oltre Gabriele Ghisellini dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, è composto da Fabrizio Tavecchio e Laura Maraschi (INAF-Osservatorio Astronomico di Brera), Annalisa Celotti (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste e associata INAF) e Tullia Sbarrato (Università dell’Insubria e associata INAF).

da Sorrentino | Lug 31, 2014 | Astronomia, Primo Piano

Patrizia Caraveo firma per l’Istituto Nazionale di Astrofisica l’articolo pubblicato su Science e relativo alla scoperta di emissione gamma in concomitanza con il massimo di emissione in ottico da una manciata di Novae. Si tratta di uno dei risultati più sorprendenti (e inaspettati) della missione Fermi. Di fatto Fermi riconosce la Novae come una nuova classe di sorgenti gamma

Patrizia Caraveo firma per l’Istituto Nazionale di Astrofisica l’articolo pubblicato su Science e relativo alla scoperta di emissione gamma in concomitanza con il massimo di emissione in ottico da una manciata di Novae. Si tratta di uno dei risultati più sorprendenti (e inaspettati) della missione Fermi. Di fatto Fermi riconosce la Novae come una nuova classe di sorgenti gamma

Benché le Novae siano oggetti celesti che contano su un consistente numero di appassionati, sia nelle file degli astronomi amatoriali sia in quelle dei professionisti, nessuno aveva mai pensato che fossero anche in grado di produrre raggi gamma di alta energia. Praticamente tutte le sorgenti variabili che Fermi ha visto accendersi per qualche settimana vicino al piano della nostra galassia si sono rivelate essere Novae. Per questo il titolo del lavoro pubblicato su Science non lascia dubbi: Fermi riconosce la Novae come una nuova classe di sorgenti gamma. Nel marzo 2010 il programma di analisi automatica dei dati Fermi ha evidenziato la comparsa di una nuova sorgente poco discosta dal piano galattico nella zona del Cigno. Solo successivamente ci si è resi conto che l’emissione gamma era chiaramente correlata con la curva di luce ottica della Nova V407 Cygni. Ricordo benissimo la sorpresa che generò il risultato all’interno della collaborazione Fermi. La sorgente variabile era spazialmente coincidente con la Nova e si era accesa in gamma qualche giorno dopo il presunto massimo ottico (degli astrofili giapponesi l’avevano beccata quando la sua luminosità stava già scendendo), eppure ci si chiedeva come una nova potesse riuscire a produrre fotoni gamma. Si pensò che V407 Cygni fosse una nova un po’ speciale dove il materiale liberato dall’esplosione termonucleare sulla superficie della nana bianca si espande nel vento della gigante rossa risultando nell’accelerazione di particelle, con la conseguente emissione gamma. Una eccezione stellare nell’astrofisica delle alte energie.

Poi, nel giugno 2012, sono state rivelate due sorgenti variabili a pochi giorni l’una dall’altra. Dal 16 al 30 giugno ha brillato J1750-3243 subito associata a Nova V1324 Scorpii che era comparsa il 3 giugno e aveva raggiunto il picco il 19. Il fatto che questa volta si trattasse di una Nova classica, cioè di un sistema compatto, con una compagna non gigante, dove il materiale espulso dall’esplosione lascia rapidamente il sistema binario per espandersi nella regione circostante molto meno ricca di materia, rendeva ancora più incerto il quadro interpretativo.

Il 19 giugno 2012 è stata la volta di una nuova sorgente gamma variabile J0639+0548 alla quale non è stato possibile associare alcun oggetto, per l’ottima ragione che la regione non poteva essere osservata in ottico perché troppo vicina al Sole. In Agosto, appena fu possibile ottenere delle immagini, ci si rese conto che l’error box della sorgente Fermi conteneva una Nova, chiamata V 595 Mon. Si tratta del primo esempio di Nova scoperta in raggi gamma, anche in mancanza di osservazioni ottiche. Anche questa è una Nova classica.

Nell’agosto 2013 è esplosa Nova Delphini, una bella Nova visibile ad occhio nudo. Questa volta Fermi aveva imparato la lezione e ha deciso di dedicare molta più attenzione alla Nova e l’ha puntata per diversi giorni. È questo il poker di Novae rivelate da Fermi. Sono accomunate dalla durata di una dozzina di giorni e dallo spettro molto molle senza fotoni di altissima energia. A quel punto anche i più scettici si erano convinti: quattro oggetti fanno una nuova classe di sorgenti gamma e l’annuncio meritava un articolo che oggi esce ma è già un po’ datato perché, nel frattempo, a dicembre, è scoppiata Nova V1369 Cen 2013 che si è puntualmente fatta vedere come sorgente gamma variabile. La scrittura dell’articolo era troppo avanti per includere un altro caso. Poco male: Nova Cen 2013 verrà trattata nel prossimo catalogo delle Novae viste da Fermi.

FERMI è stato realizzato dalla NASA con un contributo italiano di assoluto rilievo, coordinato e finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Le PMI G&A Engineering, Mipot, Plyform e Centrotecnica, con alcune facility Thales Alenia Space, e la comunità scientifica nazionale, INFN ed INAF in primis, grazie all’esperienza acquisita negli anni passati e culminata con la messa in orbita il 23 aprile 2007 del satellite tutto italiano AGILE, hanno infatti costruito il cuore dello strumento principale a bordo del satellite, il Large Area Telescope (LAT) partecipano all’attività scientifica e forniscono supporto per l’archiviazione, l’analisi e la distribuzione dei dati attraverso l’ASI Science Data Center.

da Sorrentino | Lug 2, 2014 | Astronomia, Primo Piano

Il cacciatore di pianeti HARPS-N, installato al Telescopio Nazionale Galileo, ne ha scoperti due nuovi attorno alla stella XO-2S, appartenente a un sistema doppio. Anche la compagna, XO-2N, ospita un pianeta, già rivelato nel 2007 col metodo dei transiti. Per la prima volta viene identificato un sistema binario dove entrambe le componenti stellari hanno un mini sistema planetario. Una scoperta made in Italy dall’osservazione spettroscopica all’interpretazione dei dati.

Il cacciatore di pianeti HARPS-N, installato al Telescopio Nazionale Galileo, ne ha scoperti due nuovi attorno alla stella XO-2S, appartenente a un sistema doppio. Anche la compagna, XO-2N, ospita un pianeta, già rivelato nel 2007 col metodo dei transiti. Per la prima volta viene identificato un sistema binario dove entrambe le componenti stellari hanno un mini sistema planetario. Una scoperta made in Italy dall’osservazione spettroscopica all’interpretazione dei dati.

Le ultime scoperte nell’ambito dei pianeti extrasolari indicano una sorprendente varietà nelle caratteristiche e nell’architettura dei sistemi planetari. Questa varietà dipende dalle proprietà della stella che ospita i pianeti, dalle caratteristiche del disco circumstellare in cui si forma il sistema e dagli effetti dell’ambiente nei quali le stelle e i loro pianeti evolvono.

Lo studio dei sistemi composti da due stelle con caratteristiche simili e che orbitano a grande distanza una dall’altra attorno al loro comune baricentro, detti sistemi binari larghi, aiuta a capire meglio quali sono i fattori che entrano in gioco nella formazione ed evoluzione dei pianeti, dato che la composizione chimica, l’età e l’ambiente in cui si formano sono sostanzialmente uguali per le due componenti. I sistemi binari sono inoltre laboratori unici per capire l’evoluzione dinamica dei sistemi planetari dato che, a causa delle interazioni mareali con la nostra Galassia e col passaggio ravvicinato di altre stelle, gli elementi orbitali di questi sistemi cambiano nel corso del tempo.

Attorno alla stella XO-2S, la stella più a sud del sistema binario largo denominato XO-2, sono stati individuati due nuovi pianeti da un gruppo di astronomi del programma GAPS – Global Architecture of Planetary Systems guidati da Silvano Desidera dell’INAF di Padova.

GAPS è il programma di osservazione INAF per la ricerca e caratterizzazione dei sistemi planetari grazie allo spettrografo HARPS-N, il cacciatore di pianeti extrasolari dell’emisfero boreale montato al Telescopio Nazionale Galileo (TNG) nelle Isole Canarie.

Le misure di velocità radiale indicano la presenza di un nuovo sistema planetario attorno a XO-2S, costituito da un pianeta un po’ più massiccio di Giove a 0,48 unità astronomiche (quindi metà della distanza Terra-Sole) e da un pianeta della massa comparabile a quella di Saturno a 0,13 unità astronomiche. Entrambe le orbite planetarie sono moderatamente eccentriche ma dinamicamente stabili.

Al di là dei due nuovi oggetti, ciò che rende eccezionale questo sistema è che è in assoluto il primo sistema binario noto nel quale entrambe le componenti stellari hanno un proprio sistema planetario. “In un sistema binario largo la probabilità di trovare un sistema planetario attorno a una delle componenti è praticamente uguale alla probabilità di trovare un sistema planetario attorno a una stella singola. Ci si aspettava dunque di trovare un risultato di questo tipo, solo che non erano quasi mai stati fatti tentativi sistematici in passato, dato che alcune survey escludevano le binarie e in altri casi veniva considerata una sola delle componenti”, afferma Alessandro Sozzetti dell’INAF di Torino e P.I. della proposta osservativa.

La scoperta è stata compiuta grazie ad un monitoraggio di velocità radiali effettuato in modo intensivo su XO-2S con HARPS-N al TNG, avviato oltre un anno fa. Quando gli studiosi hanno cominciato a sospettare la presenza di pianeti attorno alla stella, è partito anche un programma di osservazioni fotometriche di supporto a quelle spettroscopiche. I dati raccolti alla stazione osservativa “M. G. Fracastoro” di Serra la Nave dell’INAF di Catania e soprattutto all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, centro di ricerca regionale associato all’INAF, hanno permesso di escludere che il segnale fosse imputabile a fenomeni dovuti alla stella. Ulteriori indicazioni in tal senso sono venute anche dall’analisi di dati del sistema XO-2 presi nel 2011 alla stazione osservativa di Asiago dell’INAF di Padova.Gli studiosi sono così giunti alla conclusione che due pianeti orbitano attorno alla stella XO-2S. La compagna XO-2N, la stella più a nord della coppia, era già nota per il suo pianeta XO-2b (detto anche XO-2Nb), osservato transitare davanti alla stella ogni 2,5 giorni ed avente massa circa la metà di quella di Giove, ovvero di dimensioni confrontabili al gigante gassoso del nostro Sistema Solare. Abbiamo quindi due stelle “gemelle” legate fra loro che ospitano sistemi planetari ben diversi. XO-2N ha un pianeta vicino più piccolo di Giove, XO-2S due pianeti molto più lontani, di cui uno più grande di Giove.

Si tratta del primo caso in assoluto di detection da parte di HARPS-N, ossia i primi due pianeti scoperti con i dati raccolti dal cacciatore di pianeti montato al TNG e che misura le velocità radiali delle stelle, ossia la velocità della stella lungo la linea di osservazione. Dalle variazioni di questa velocità si può stabilire se vi sono uno o più pianeti in orbita attorno alla stella. In precedenza, tramite la misura di dimensioni e massa, HARPS-N aveva confermato pianeti candidati già scoperti col metodo dei transiti grazie al Telescopio Spaziale Kepler della NASA.

Non solo. “Ci sono anche indicazioni di un trend a lungo termine nelle velocità radiali” afferma Silvano Desidera. “Questo indica la presenza di un altro oggetto orbitante attorno a XO-2S, con un periodo orbitale molto più lungo dei 400 giorni in cui abbiamo osservato finora questa stella. Potrebbe trattarsi di un terzo pianeta con un periodo di vari anni oppure di una nana bruna o di una stella di piccola massa con periodo più lungo. Sarà necessario compiere altre osservazioni future per determinare la natura del nuovo oggetto”.

Il sistema XO-2 è il primo esponente scoperto di una nuova famiglia di sistemi esoplanetari, quello dei sistemi binari in cui pianeti orbitano attorno a entrambe le stelle. Il fatto che le due stelle siano estremamente simili e che nella loro fase di formazione ed evoluzione abbiano dato luogo a sistemi planetari molto diversi sarà oggetto di ulteriori studi nel prossimo futuro. È un esempio eclatante di quanto sia varia la casistica e di quanti dati ancora siano necessari per capire fino in fondo i complessi meccanismi di formazione ed evoluzione planetaria.

È anche una buona notizia per l’astronomia e in particolare per quella nostrana, perché tutte le tappe della ricerca che ha portato alla scoperta sono state effettuate da team italiani. Gli azzurri di calcio sono stati eliminati dalla Coppa del mondo, ma la ‘nazionale’ degli astronomi italiani si conferma tra le grandi nella ricerca di altri mondi.

(Nella foto: Rappresentazione artistica del sistema binario XO-2 dove si vede in primo piano uno dei due giganti gassosi orbitanti attorno a XO-2S e il secondo pianeta che le transita davanti; l’oggetto luminoso in alto a destra rappresenta la compagna XO-2N con il suo pianeta transitante (il puntino nero). Crediti: adattamento dell’immagine ESO / L. Calçada)

da Sorrentino | Giu 27, 2014 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Con una decisione presa all’unanimità, lo Science Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea ha selezionato e di fatto ufficialmente dato il via alla missione Athena, un sofisticatissimo osservatorio orbitante nei raggi X. Athena, che verrà lanciata nel 2028, indagherà i fenomeni più energetici che avvengono nell’universo, come il plasma caldo negli ammassi di galassie e gli oggetti celesti più estremi che si conoscano, ovvero i buchi neri e i lampi gamma, spingendosi fino all’epoca in cui si sono formate le prime stelle supermassicce, a 150 milioni di anni dal Big Bang. L’Italia con INAF, ASI e numerose Università avrà un ruolo determinante nel progetto, sia per la parte scientifica che per lo studio del concetto di satellite e dei suoi strumenti.

Con una decisione presa all’unanimità, lo Science Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea ha selezionato e di fatto ufficialmente dato il via alla missione Athena, un sofisticatissimo osservatorio orbitante nei raggi X. Athena, che verrà lanciata nel 2028, indagherà i fenomeni più energetici che avvengono nell’universo, come il plasma caldo negli ammassi di galassie e gli oggetti celesti più estremi che si conoscano, ovvero i buchi neri e i lampi gamma, spingendosi fino all’epoca in cui si sono formate le prime stelle supermassicce, a 150 milioni di anni dal Big Bang. L’Italia con INAF, ASI e numerose Università avrà un ruolo determinante nel progetto, sia per la parte scientifica che per lo studio del concetto di satellite e dei suoi strumenti.

“Athena è uno dei quattro pilastri del futuro osservativo a multilunghezza d’onda di INAF, con SKA nella radioastronomia, E-ELT nell’ottico e CTA nei raggi gamma” dice il presidente dell’INAF Giovanni Bignami. “Conquistata la possibilità di una presenza italiana ora dobbiamo concretizzarla. Saremo aiutati in questo dalla grande tradizione nazionale nella astronomia X dallo spazio, cominciata da Riccardo Giacconi 50 anni fa e continuata in Italia con le brillanti missioni BeppoSax, EPIC XMM e IBIS INTEGRAL”.

L’ Universo è permeato di un plasma caldissimo, che si estende in una ragnatela cosmologica e al cui centro risiedono gli ammassi di galassie. I buchi neri di ogni taglia, i più grandi dei quali risiedono al centro di ogni galassia, sono l’altra componente fondamentale per comprendere come “funziona” l’universo che noi conosciamo. L’energia espulsa dal buco nero è in grado di influenzare la formazione e la vita delle stelle e della galassia che lo ospita. I primi buchi neri si sono formati dall’esplosione delle prime stelle dell’Universo, circa 150 milioni di anni dopo il big bang. Queste stelle primordiali sono evolute molto rapidamente, in “solo” un milione di anni dalla nascita hanno esaurito il loro combustibile e sono esplose, formando e poi espellendo nello spazio i primi elementi chimici più pesanti dell’idrogeno e dell’elio – come ad esempio carbonio, ossigeno e ferro, necessari per le generazioni seguenti di stelle – e generando i primi buchi neri dell’Universo, i ‘semi’ dei buchi neri supermassicci che oggi si trovano al centro di ogni galassia. Il modo di scoprire queste stelle primordiali è osservare e studiare la loro esplosione, che è accompagnata da un lampo di raggi gamma.

“Con la selezione di Athena si aggiunge un altro elemento al programma scientifico dell’ESA”, ha dichiarato Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Questa missione, la seconda selezionata della classe di missioni Large, rappresenta la seconda pietra angolare della costruzione europea del programma Cosmic Vision che vede l’ASI e con essa la comunità scientifica italiana, ma anche quella industriale, chiamate a mantenere il livello di eccellenza raggiunto in molti anni di impegno continuo. Un impegno che necessita di spalle più solide di quelle che sono state disponibili negli ultimi anni”.

“L’Europa con Athena conquista di fatto il primato negli studi dell’universo nei raggi X per i prossimi trent’anni. E sarà un’importante facility su cui potrà formarsi la nuova generazione di ricercatori in questo settore” commenta Luigi Piro dell’INAF-IAPS di Roma, il coordinatore della parte italiana del team che ha proposto la missione Athena.

La selezione della missione Athena giunge a valle della scelta dell’ESA, lo scorso novembre, del tema scientifico per la sua prossima grande missione spaziale, dal titolo “L’Universo caldo ed energetico”, che vede il supporto di oltre 1200 ricercatori in tutta Europa con il coinvolgimento di numerosi Istituti e Osservatori dell’INAF (IAPS/Roma, IASF di Milano, Bologna, Palermo, Osservatori di Milano, Trieste, Torino, Bologna, Arcetri, Padova, Roma, Napoli, Palermo ) e le Università di Roma (I, II e III), Milano, Trieste, Bologna, Palermo, l’Università e sezione INFN di Genova e l’IFN del CNR.

Sono trascorsi quasi nove anni dalla partenza della sonda New Horizons della Nasa, lanciata il 19 gennaio 2006 e diretta verso Plutone, ultimo avamposto del sistema solare nel frattempo declassato a pianetino ma pur sempre oggetto cosmico da indagare. Da allora ha percorso 4,8 miliardi di chilometri ed è arrivata quasi a destinazione avendo trascorso il 30 per cento del suo lungo viaggo in stato di ibernazione. Alle 21 ora italiana di sabato 6 dicembre 2014, come da programma, è stata risvegliata al suono della voce registrata del tenore inglese Russell Watson, che ha eseguito il brano “Where My Heart Will Take Me”. La conferma del ritorno all’attività e della riaccensione del cervello elettronico della sonda è arrivata alla Nasa attraverso il centro di controllo situato a Canberra, in Australia. Il segnale di riattivazione è stato captato quattro ore e 26 minuti, tempo necessario a percorrere la distanza che separa New Horizons dalla Terra, quando mancavano 260 milioni di chilometri al contatto ravvicinato con Plutone. La sonda si troverà alla minima distanza dal corpo planetario il 14 luglio 2015, ma avrà cominciato già a osservarlo insieme alle sue lune a partire da gennaio 2015. Le prime immagini in primo piano di Plutone sono attese a metà del mese di maggio. A bordo, tra i sette strumenti più importanti, c’è una fotocamera telescopica ad alta risoluzione, uno spettrometro per lo studio dei gas e un apparato a onde radio che consente di analizzare l’atmosfera di Plutone. Lo studio di un pianeta nano ghiacciato, con un raggio di soli 1190 chilometri che orbita a una distanza 40 volte maggiore a quella che separa la Terra dal Sole, è fondamentale per ricostruire la formazione del sistema solare. Per la sonda New Horizons sarà solo una tappa perchè il suo viaggio proseguirà verso la cintura di Kuiper, la cosiddetta culla delle comete, all’interno della quale sono stati scoperti molti altri pianetini, che sarà oggetto di esplorazione prolungata dal 2016 al 2020. Una missione suggestiva e ambiziosa, che permetterà di addentrarsi nella regione più lontana e sconosciuta ai limiti del nostro sistema solare.

Sono trascorsi quasi nove anni dalla partenza della sonda New Horizons della Nasa, lanciata il 19 gennaio 2006 e diretta verso Plutone, ultimo avamposto del sistema solare nel frattempo declassato a pianetino ma pur sempre oggetto cosmico da indagare. Da allora ha percorso 4,8 miliardi di chilometri ed è arrivata quasi a destinazione avendo trascorso il 30 per cento del suo lungo viaggo in stato di ibernazione. Alle 21 ora italiana di sabato 6 dicembre 2014, come da programma, è stata risvegliata al suono della voce registrata del tenore inglese Russell Watson, che ha eseguito il brano “Where My Heart Will Take Me”. La conferma del ritorno all’attività e della riaccensione del cervello elettronico della sonda è arrivata alla Nasa attraverso il centro di controllo situato a Canberra, in Australia. Il segnale di riattivazione è stato captato quattro ore e 26 minuti, tempo necessario a percorrere la distanza che separa New Horizons dalla Terra, quando mancavano 260 milioni di chilometri al contatto ravvicinato con Plutone. La sonda si troverà alla minima distanza dal corpo planetario il 14 luglio 2015, ma avrà cominciato già a osservarlo insieme alle sue lune a partire da gennaio 2015. Le prime immagini in primo piano di Plutone sono attese a metà del mese di maggio. A bordo, tra i sette strumenti più importanti, c’è una fotocamera telescopica ad alta risoluzione, uno spettrometro per lo studio dei gas e un apparato a onde radio che consente di analizzare l’atmosfera di Plutone. Lo studio di un pianeta nano ghiacciato, con un raggio di soli 1190 chilometri che orbita a una distanza 40 volte maggiore a quella che separa la Terra dal Sole, è fondamentale per ricostruire la formazione del sistema solare. Per la sonda New Horizons sarà solo una tappa perchè il suo viaggio proseguirà verso la cintura di Kuiper, la cosiddetta culla delle comete, all’interno della quale sono stati scoperti molti altri pianetini, che sarà oggetto di esplorazione prolungata dal 2016 al 2020. Una missione suggestiva e ambiziosa, che permetterà di addentrarsi nella regione più lontana e sconosciuta ai limiti del nostro sistema solare.