da Sorrentino | Apr 11, 2014 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Martedì 15 aprile 2014 è la data di un’eclissi totale di Luna. La prima d’un “poker d’eclissi”, un ciclo che gli astronomi chiamano “tetrade”: quattro eclissi consecutive nell’arco dei prossimi due anni e mezzo, a circa sei mesi di distanza l’una dall’altra. L’ultima tetrade è avvenuta un decennio fa e la prossima sarà nel 2032. L’eclissi del 15 aprile, non visibile dall’Italia, sarà seguito dagli astronomi del progetto GLORIA, presenti in Perù, a Cuzco, per trasmettere l’evento in diretta webcast. Quale posto più affascinante per osservare un evento astronomico che la terra degli Inca? Questa civiltà precolombiana dedicava molto tempo allo studio del cielo. E adorava Inti, il dio Sole. Registrare i movimenti del Sole e delle stelle, per gli Inca, era importante sia per motivi religiosi sia perché questi movimenti erano correlati ai cambiamenti stagionali, cruciali per l’agricoltura. Nel Tempio del Sole (Coricancha, in lingua quechua), a Cuzco, sono marcate quarantuno direzioni: alcune di queste corrispondono ad allineamenti astronomici, come la direzione del sorgere e tramontare del Sole in corrispondenza dei solstizi di giugno e dicembre.

Martedì 15 aprile 2014 è la data di un’eclissi totale di Luna. La prima d’un “poker d’eclissi”, un ciclo che gli astronomi chiamano “tetrade”: quattro eclissi consecutive nell’arco dei prossimi due anni e mezzo, a circa sei mesi di distanza l’una dall’altra. L’ultima tetrade è avvenuta un decennio fa e la prossima sarà nel 2032. L’eclissi del 15 aprile, non visibile dall’Italia, sarà seguito dagli astronomi del progetto GLORIA, presenti in Perù, a Cuzco, per trasmettere l’evento in diretta webcast. Quale posto più affascinante per osservare un evento astronomico che la terra degli Inca? Questa civiltà precolombiana dedicava molto tempo allo studio del cielo. E adorava Inti, il dio Sole. Registrare i movimenti del Sole e delle stelle, per gli Inca, era importante sia per motivi religiosi sia perché questi movimenti erano correlati ai cambiamenti stagionali, cruciali per l’agricoltura. Nel Tempio del Sole (Coricancha, in lingua quechua), a Cuzco, sono marcate quarantuno direzioni: alcune di queste corrispondono ad allineamenti astronomici, come la direzione del sorgere e tramontare del Sole in corrispondenza dei solstizi di giugno e dicembre.

«Anche quello che si verificherà il 15 aprile è un allineamento», spiega Luciano Nicastro, astronomo all’INAF IASF Bologna e membro del progetto GLORIA. «Le eclissi lunari si verificano infatti quando la Luna si trova a transitare nel cono d’ombra proiettato dalla Terra. Essendo l’orbita della Luna inclinata rispetto a quella della Terra attorno al Sole, è un evento che non accade ogni mese, bensì solo quando i tre corpi celesti si trovano allineati. A differenza delle eclissi solari, quelle lunari durano parecchie ore e sono visibili ovunque ci sia la Luna piena: dunque da qualsiasi punto della Terra in cui, al momento dell’eclissi, il nostro satellite si trovi al di sopra dell’orizzonte. Inoltre, anche durante la fase di totalità, la Luna non scompare alla vista: questo perché l’atmosfera terrestre agisce come una sorta di lente, flettendo i raggi del Sole. Non sparisce, dunque, ma diventa rossastra, perché l’atmosfera filtra efficacemente le componenti blu della luce del Sole ma lascia passare quelle rosse, che riflesse dalla superficie della Luna le conferiscono un caratteristico bagliore ramato».

L’eclissi totale di Luna del 15 aprile sarà completamente visibile dalle Americhe e dall’Oceano Atlantico. Una spedizione di astronomi del progetto GLORIA documenterà e diffonderà questo spettacolo astronomico con una trasmissione in diretta webcast dall’antico sito Inca di Saksaywaman, un complesso fortificato nella periferia nord della città di Cuzco, in Perù. Da alcune regioni dell’Europa occidentale sarà comunque possibile assistere, a partire dalle 7:58, alla cosiddetta fase di “penombra”: l’ingresso della Luna nell’ombra della Terra. Ma durante questa fase i cambiamenti nella luminosità della Luna sono minimi, dunque difficili da percepire. Quando entrerà nella parte più scura dell’ombra della Terra (la fase di “umbra”), con inizio alle 09:06 ora italiana, per la maggior parte dei paesi europei la Luna sarà già tramontata.

Un’eclissi parziale sarà visibile dalle Isole Canarie, e GLORIA osserverà l’evento anche dal vulcano Teide. Situato a Tenerife, isola delle Canarie, con i suoi 3750 metri di altezza il Teide offre una prospettiva di osservazione intrigante: quando si verifica un’eclissi di Luna in prossimità dell’alba o del tramonto, l’ombra del vulcano si allinea perfettamente con la Luna eclissata. GLORIA trasmetterà in diretta anche questo singolare fenomeno.

Cos’è GLORIA

GLORIA (GLObal Robotic telescopes Intelligent Array for e-Science) è un progetto collaborativo che mira a sfruttare l’intelligenza collettiva della comunità di Internet per eseguire la ricerca astronomica. Gli utenti possono già contribuire al calcolo dell’attività solare scaricando e analizzando le immagini della superficie solare acquisite dall’Osservatorio del Teide (Isole Canarie) con il telescopio TAD, uno dei 17 telescopi robotici – distribuiti su quattro continenti – della rete GLORIA. L’accesso diretto al pubblico ai telescopi notturni della rete è previsto per la fine di aprile 2014. Le persone interessate a GLORIA sono invitate a visitare il sito web del progetto (gloria-project.eu) e a unirsi ai suoi ai social network e alla comunità degli utenti (users.gloria-project.eu). GLORIA è un progetto triennale finanziato nell’ambito del Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea (FP7/2007-2012) con grant agreement numero 283783 e con un bilancio di 2,5 milioni di euro. Il progetto, avviato nell’ottobre 2011, coinvolge 13 istituzioni provenienti da 8 paesi. Il partner italiano del progetto è l’INAF, l’Istituto Nazionale di Astrofisica.

da Sorrentino | Apr 7, 2014 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Il notiziario online dell’INAF ha rilanciato l’annuncio dato nella sede del l’American Physical Society da un gruppo di ricerca dell’Istituto di Cosmologia e Gravità dell’Università di Porthsmouth, guidato da Matthew Pieri, che è riuscito ad ottenere la migliore misurazione finora disponibile dell’Universo in espansione. Partendo dall’assunto che il Big Bang risale a quasi 14 miliardi di anni (13,7 per la precisione) e usando la Sloan Digital Sky Survey (SDSS) è stato rilevato che 10,8 miliardi di anni fa l’Universo si allargava (nelle tre dimensioni) dell’1% ogni 44 milioni di anni. Poi 5 miliardi di anni fa è arrivata la spinta propulsiva dell’energia oscura.

Il notiziario online dell’INAF ha rilanciato l’annuncio dato nella sede del l’American Physical Society da un gruppo di ricerca dell’Istituto di Cosmologia e Gravità dell’Università di Porthsmouth, guidato da Matthew Pieri, che è riuscito ad ottenere la migliore misurazione finora disponibile dell’Universo in espansione. Partendo dall’assunto che il Big Bang risale a quasi 14 miliardi di anni (13,7 per la precisione) e usando la Sloan Digital Sky Survey (SDSS) è stato rilevato che 10,8 miliardi di anni fa l’Universo si allargava (nelle tre dimensioni) dell’1% ogni 44 milioni di anni. Poi 5 miliardi di anni fa è arrivata la spinta propulsiva dell’energia oscura.

Matthew Pieri, capo della ricerca, ha utilizzato due diversi metodi di ricerca: i quasar e l’idrogeno intergalattico. Il gruppo di ricercatori ha osservato ben 140 mila quasar molto lontani da noi, regioni estremamente luminose al centro di galassie massicce nate quando l’Universo era solo un quarto della sua età attuale. I ricercatori hanno realizzato una mappa in 3D degli agglomerati di gas e, osservati a diverse distanze, è stato possibile notare che il gas blocca diverse sorgenti luminose colorate che provengono dai quasar. Si è trattato di misurare con precisione a che velocità e quanto l’Universo si è espanso basandosi sulla quantità di luce che ha attraversato gli agglomerati di idrogeno.

L’obiettivo principale dello studio condotto dagli astronomi dell’Università di Portsmouth è misurare queste strutture su larga scala usando la distribuzione del gas. “Il gas si può osservare solo guardando lo sfondo attraverso la luce dei quasar – spiega Pieri – e i quasar si trovano in ambienti molto densi e proprio per questo ci aiutano a studiare strutture che si trovano anche in zone a minore densità”. E’ come guardare agli anelli che compongono il tronco di un albero dai quali si può conoscere la sua età: ogni spettro dei quasar è un archivio della storia del nostro Universo”.

Si è scoperto così che negli ultimi 5 miliardi di anni l’Universo ha cominciato ad espandersi molto più rapidamente a causa di quella misteriosa forza propulsiva a cui è stato dato il nome di energia oscura. Gli scienziati stanno studiando come e perché si sta espandendo ancora oggi, in modo da comprendere anche la natura dell’energia oscura. Gli esperti hanno affermato che le recenti rivelazioni sulle onde gravitazionali e sull’inflazione, e quindi la scoperta dei ricercatori di Harvard effettuata con l’esperimento Bicep 2, non ha molto a che fare con i loro dati. Pieri sottolinea come “l’interesse del suo gruppo di ricerca è saperne di più sull’energia oscura e il punto di partenza è la cosiddetta radiazione cosmica di fondo, cioè la radiazione elettromagnetica residua prodotta dal Big Bang che permea l’universo e che nasconde tutte le strutture originali osservabili oggi dalla Terra e dai telescopi in orbita.

Pieri e il suo collega Bob Nichol fanno parte della Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS). Per Nichol “misurare l’espansione dell’Universo e conoscere la sua storia è la chiave per capire meglio l’energia oscura. Abbiamo misurato queste enormi strutture usando la distribuzione del gas e la posizione dei quasar”. Gli astronomi ritengono che sondare l’Universo quando era solo un quarto della sua età attuale ponga un tassello importante con cui confrontare misure di espansione più recenti. ”La nostra ultima analisi comprenderà qualcosa come 20.000 quasar in più quando sarà terminata”, ha poi aggiunto Pieri. In futuro gli esperti si affideranno ad altre survey, come DESI e WEAVE, che misureranno e studieranno il gas intergalattico tra il 2018 e il 2019.

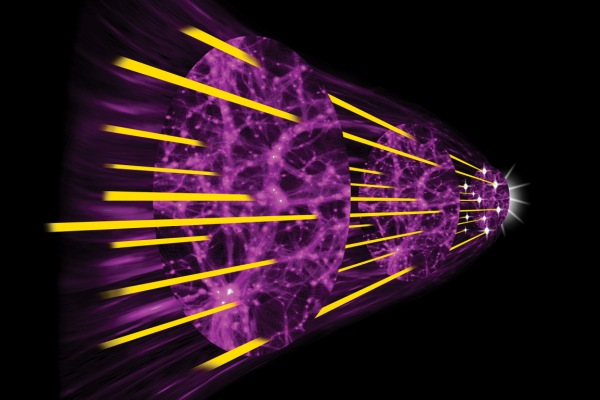

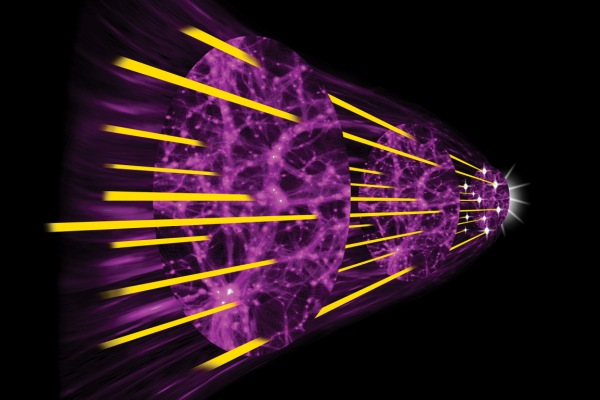

Nella immagine pubblicata da Media Inaf (prodotta da Paul Hooper https://www.spirit-design.com / con Mat Pieri and Gongbo Zhao, ICG) l’espansione dell’Universo è mostrata da destra verso sinistra. Dal momento del Big Bang l’espansione è iniziata velocemente per poi rallentare. In seguito ha subito successive spinte dovute all’energia oscura che ha separato le diverse strutture dell’Universo appena nato (come si vede nelle zone viola dell’illustrazione). La luce ha creato dei quasar (le stelle bianche alla destra dell’immagine) e poi ha attraversato tutto l’Universo in espansione (linee gialle). Gli astronomi hanno misurato l’espansione dell’Universo studiando queste strutture.

(fonte: Media Inaf)

da Sorrentino | Mar 26, 2014 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

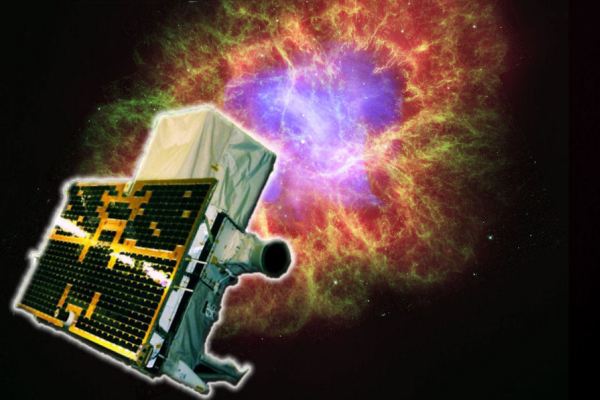

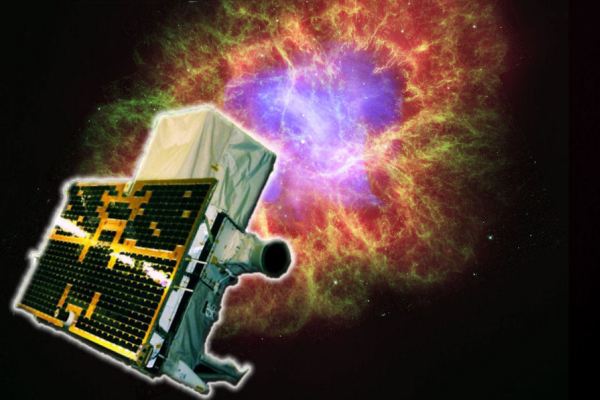

Dodici mesi in più per cercare nuove alte energie nell’Universo. Al satellite AGILE (Astrorivelatore Gamma a Immagini Leggero) viene concesso di prolungare la sua attività operativa. Ne ha dato annuncio l’Agenzia Spaziale Italiana, confidente che l’ottimo operato del satellite in questi anni, che gli è valso il Premio Bruno Rossi 2012, sarà confermato anche per il prossimo ulteriore periodo. Dopo aver fornito e prodotto dati scientifici di particolare rilievo e aver superato tutte le aspettative di vita previste, AGILE, alla vigilia del compimento del suo settimo anno di vita, è ancora pienamente efficiente tanto da poter proseguire il suo percorso alla ricerca delle alte energie nell’Universo. Sulla base del buono stato di salute del satellite e del forte interesse della comunità scientifica nazionale e internazionale all’utilizzo dei suoi dati, il Mission Board del programma ha valutato positivamente la prosecuzione delle attività operative di AGILE. Grazie agli esiti positivi e alla disponibilità dei fondi per la prosecuzione delle operazioni, è in corso la piena ripresa delle attività della missione per ulteriori 12 mesi. Lanciato nel 2007, AGILE è frutto della collaborazione tra ASI, INAF, INFN, CNR e l’industria italiana, ha prodotto in questi anni risultati sorprendenti su vari fronti che hanno permesso di ampliare significativamente le nostre conoscenze dell’Universo nelle alte energie. Un ruolo fondamentale nel programma è quello dell’ASI Science Data Center (ASDC), che gestisce tutte le attività di archiviazione, processamento e distribuzione dei dati scientifici, e rende disponibile il software per l’analisi dei dati. La base ASI di Malindi in Kenya è l’unica stazione di terra della missione. Il satellite ha acquisito la mappa completa del cielo osservato nella radiazione gamma, ha esplorato la nostra Galassia, rivelando varie sorgenti galattiche soggette a cambiamenti molto rapidi (1-2 giorni di durata) e frequenti episodi di emissione X “spasmodica” provenienti da molte stelle di neutroni e buchi neri.

Dodici mesi in più per cercare nuove alte energie nell’Universo. Al satellite AGILE (Astrorivelatore Gamma a Immagini Leggero) viene concesso di prolungare la sua attività operativa. Ne ha dato annuncio l’Agenzia Spaziale Italiana, confidente che l’ottimo operato del satellite in questi anni, che gli è valso il Premio Bruno Rossi 2012, sarà confermato anche per il prossimo ulteriore periodo. Dopo aver fornito e prodotto dati scientifici di particolare rilievo e aver superato tutte le aspettative di vita previste, AGILE, alla vigilia del compimento del suo settimo anno di vita, è ancora pienamente efficiente tanto da poter proseguire il suo percorso alla ricerca delle alte energie nell’Universo. Sulla base del buono stato di salute del satellite e del forte interesse della comunità scientifica nazionale e internazionale all’utilizzo dei suoi dati, il Mission Board del programma ha valutato positivamente la prosecuzione delle attività operative di AGILE. Grazie agli esiti positivi e alla disponibilità dei fondi per la prosecuzione delle operazioni, è in corso la piena ripresa delle attività della missione per ulteriori 12 mesi. Lanciato nel 2007, AGILE è frutto della collaborazione tra ASI, INAF, INFN, CNR e l’industria italiana, ha prodotto in questi anni risultati sorprendenti su vari fronti che hanno permesso di ampliare significativamente le nostre conoscenze dell’Universo nelle alte energie. Un ruolo fondamentale nel programma è quello dell’ASI Science Data Center (ASDC), che gestisce tutte le attività di archiviazione, processamento e distribuzione dei dati scientifici, e rende disponibile il software per l’analisi dei dati. La base ASI di Malindi in Kenya è l’unica stazione di terra della missione. Il satellite ha acquisito la mappa completa del cielo osservato nella radiazione gamma, ha esplorato la nostra Galassia, rivelando varie sorgenti galattiche soggette a cambiamenti molto rapidi (1-2 giorni di durata) e frequenti episodi di emissione X “spasmodica” provenienti da molte stelle di neutroni e buchi neri.

da Sorrentino | Mar 18, 2014 | Astronomia, Primo Piano

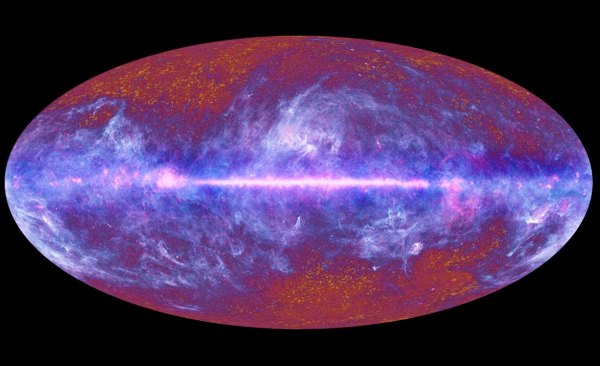

A distanza di mezzo secolo dalla scoperta della radiazione fossile da parte di Arno Penzias e Robert Wilson, un telescopio a microonde in funzione al Polo Sud ha captato il segnale di quell’istante che corrisponde a un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, quando l’embrione di universo visse una fase istantanea di enorme espansione, che i cosmologi hanno denominato «inflazione». Sono stati i ricercatori del progetto BICEP2 (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization), che lavorano su un telescopio sensibile alle microonde installato in Antartide, ad annunciare di aver ottenuto le prime immagini di onde gravitazionali che comprovano la teoria dell’inflazione cosmica. La rilevazione riguarda la cosiddetta polarizzazione primordiale B, ovvero ciò che resta delle prime vibrazioni dell’Universo nella sua fase iniziale di vita 13,7 miliardi di anni fa. E le onde gravitazionali, un po’ come avviene sulla superficie marina increspata, si propagano alla velocità della luce nella dimensione spazio-temporale modificandone la geometria.

A distanza di mezzo secolo dalla scoperta della radiazione fossile da parte di Arno Penzias e Robert Wilson, un telescopio a microonde in funzione al Polo Sud ha captato il segnale di quell’istante che corrisponde a un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, quando l’embrione di universo visse una fase istantanea di enorme espansione, che i cosmologi hanno denominato «inflazione». Sono stati i ricercatori del progetto BICEP2 (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization), che lavorano su un telescopio sensibile alle microonde installato in Antartide, ad annunciare di aver ottenuto le prime immagini di onde gravitazionali che comprovano la teoria dell’inflazione cosmica. La rilevazione riguarda la cosiddetta polarizzazione primordiale B, ovvero ciò che resta delle prime vibrazioni dell’Universo nella sua fase iniziale di vita 13,7 miliardi di anni fa. E le onde gravitazionali, un po’ come avviene sulla superficie marina increspata, si propagano alla velocità della luce nella dimensione spazio-temporale modificandone la geometria.

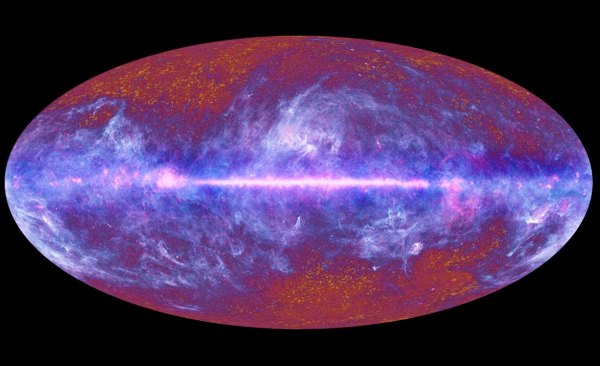

Le onde gravitazionali, previste da Einstein nella sua Teoria della relatività generale, sono state rilevate indirettamente da Russell Hulse e Joseph Taylor, insigniti del Nobel per la fisica nel 1993. Quelle generatesi dopo il Big Bang, invece, erano state ipotizzate solo teoricamente. Il gruppo di ricerca di BICEP2, guidato dall’astronomo John Kovac – astronomo del centro di astrofisica dell’Università di Harvard, parla di un traguardo epocale per la cosmologia. Innanzitutto la conferma che Einstein aveva ragione. E inoltre la riprova che la gravità, al pari delle altre forze fondamentali, ha una natura quantica. Un risultato ottenuto e annunciato dopo ben tre anni passati a controllare i dati rilevati, per escludere del tutto che disturbi di qualsiasi genere avessero alterato il segnale. Va ricordato che anche i dati del telescopio Planck, tuttora in fase di elaborazione, potrebbero contribuire a confermare l’osservazione della polarizzazione primordiale B. Quel che a tutt’oggi possiamo osservare direttamente è la radiazione fossile, la più antica immagine dell’universo, che risale a circa 370 mila anni dopo il Big Bang, quando la luce si separò dalla materia elementare e cominciò a propagarsi nello spazio.

La teoria dell’inflazione dell’Universo fu elaborata nel 1980 da Alan Guth, del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge e ipotizza che in un lampo di tempo (poche decine di trilionesimi di trilionesimi di trilionesimi di secondo) immediatamente successivo al Big Bang, il nocciolo primordiale abbia avuto una fase di espansione esponenziale, che lo fece passare da dimensioni subatomiche a quelle sempre più grandi. Un autentico tsunami di proporzioni inimmaginabili con le onde gravitazioni che si sono propagate in modo uniforme. Il telescopio a microonde antartico è riuscito a rilevarne i loro effetti secondari. Un successo da premio Nobel.

da Sorrentino | Mar 15, 2014 | Astronomia, Eventi, Primo Piano

Il telescopio spaziale Hubble festeggia i 25 anni di attività celebrando i grandi traguardi conseguiti nella scienza dell’universo. A questo straordinario osservatorio, precursore del James Webb Space Telescope annunciato nel 2018, è dedicato il quarto congresso che l’Accademia dei Lincei di Roma ospita dal 17 al 20 marzo 2014. Il tema dell’evento (Science with the Hubble Space Telescope) presenta il sottotitolo emblematico “Guardando al Futuro” e intende illustrare gli aspetti scientifici che l’astrofisica sarà chiamata a sviluppare nei prossimi decenni grazie alla migliore conoscenza del cosmo profondo.

Il telescopio spaziale Hubble festeggia i 25 anni di attività celebrando i grandi traguardi conseguiti nella scienza dell’universo. A questo straordinario osservatorio, precursore del James Webb Space Telescope annunciato nel 2018, è dedicato il quarto congresso che l’Accademia dei Lincei di Roma ospita dal 17 al 20 marzo 2014. Il tema dell’evento (Science with the Hubble Space Telescope) presenta il sottotitolo emblematico “Guardando al Futuro” e intende illustrare gli aspetti scientifici che l’astrofisica sarà chiamata a sviluppare nei prossimi decenni grazie alla migliore conoscenza del cosmo profondo.

Il congresso, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea e dallo Space Telescope Science Institute della NASA con il supporto dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’INAF, affronta le tematiche di maggiore interesse: dalla fisica del Sistema Solare, alla ricerca di esopianeti, dalle popolazioni stellari alle galassie più remote dell’Universo. Figure di riferimento dell’evento scientifico sono John Grunsfeld, capo delle missioni scientifiche della Nasa, e Adam Reiss, premio Nobel per il suo studio sull’espansione accelerata dell’Universo, a cui è ispirata l’installazione artistica Heaven’s Carousel (letteralmente “Giostra dei Cieli”), un’opera del tedesco Tim Otto Roth che lega arte e astronomia, installata in occasione del congresso nei giardini dell’Accademia dei Lincei e visitabile fino a giovedì 20 marzo, dalle 18:30 alle 19:30. Di grande interesse il seminario pubblico, in programma martedì 18 marzo alle ore 19, tenuto da John Grunsfeld astrofisico e astronauta, veterano di cinque voli spaziali, tra cui tre missioni di servizio del telescopio spaziale Hubble (STS-103 nel dicembre 1999; STS-109 nel marzo 2002 e STS-125 nel maggio 2009), il quale ha sommato oltre 835 ore nello spazio, tra cui quasi 60 ore di attività extraveicolare durante otto passeggiate spaziali. A Grunsfeld è affidato il compito di raccontare come è cambiata la nostra visione dell’Universo grazie al telescopio spaziale Hubble e come ci aspettiamo cambierà grazie il suo successore, il James Webb Space Telescope.

Si parlerà anche di Kepler, il telescopio lanciato dalla Nasa nel 2009 e costretto a ridurre la propria attività a causa di un malfunzionamento che ne ha limitato le capacità di funzionamento. Grazie a Kepler sono stati scoperti 715 pianeti extrasolari, che ruotano attorno a 305 stelle, ma molte altre scoperte sono ancora possibile con la progressiva elaborazione dei dati raccolti da questo osservatorio.

E’ emerso che per il 95% sono più piccoli di Nettuno, che è quasi quattro volte la Terra. Ci sono inoltre quattro pianeti più piccoli, dalle dimensioni di circa 2 volte e mezza rispetto a quelle della Terra, che si trovano nella cosiddetta ”zona abitabile”, ossia ad una distanza dalla loro stella tale da permettere l’esistenza di acqua allo stato liquido e, forse, anche di forme di vita. Sono oltre 1700 i pianeti extrasolari finora scoperti in totale e il loro numero aumenta man mano che gli strumenti si affinano. L’oggetto ritenuto più interessante è Kepler-296f, un pianeta grande il doppio della Terra, in orbita intorno ad una stella grande la metà del nostro Sole.

da Sorrentino | Mar 5, 2014 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

Una tempesta magnetica planetaria ha dato vita, il 27 febbraio 2014, poco prima delle 17.00 (ora di Greenwich), a spettacolari fenomeni luminescenti, noti con il nome di aurore. A registrare questi eventi, anche una serie di osservatori geomagnetici dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), presenti sul territorio italiano, da nord a sud: Castello Tesino, in provincia di Trento, Duronia, in provincia di Campobasso e, infine, Isola di Lampedusa. Il fenomeno è stato registrato contemporaneamente anche dagli osservatori geomagnetici in Antartide, presso la stazione italiana Mario Zucchelli e in quella italo-francese Concordia (https://geomag.rm.ingv.it/), destinato a ripetersi tra il 9 e il 10 marzo, come diramato dallo Space Weather Prediction Center dell’Agenzia americana NOAA (www.swpc.noaa.gov/ftpdir/weekly/WKHF.txt).

Una tempesta magnetica planetaria ha dato vita, il 27 febbraio 2014, poco prima delle 17.00 (ora di Greenwich), a spettacolari fenomeni luminescenti, noti con il nome di aurore. A registrare questi eventi, anche una serie di osservatori geomagnetici dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), presenti sul territorio italiano, da nord a sud: Castello Tesino, in provincia di Trento, Duronia, in provincia di Campobasso e, infine, Isola di Lampedusa. Il fenomeno è stato registrato contemporaneamente anche dagli osservatori geomagnetici in Antartide, presso la stazione italiana Mario Zucchelli e in quella italo-francese Concordia (https://geomag.rm.ingv.it/), destinato a ripetersi tra il 9 e il 10 marzo, come diramato dallo Space Weather Prediction Center dell’Agenzia americana NOAA (www.swpc.noaa.gov/ftpdir/weekly/WKHF.txt).

“In condizioni di normalità”, spiega Domenico Di Mauro, ricercatore dell’Ingv, “la magnetosfera, ossia quella regione dello spazio circumterrestre in cui domina ancora l’azione del campo magnetico del nostro pianeta, funge da schermo al continuo passaggio delle particelle cariche provenienti dal Sole, noto con il suggestivo nome di ‘vento solare’. Quando aumenta l’attività solare, come avvenuto il 25 febbraio scorso a seguito di un intenso brillamento solare, osservato alle 00.39 (UT) da una zona attiva del Sole e alla conseguente espulsione di massa da un settore dalla corona solare fortunatamente non eiettata verso la Terra (Solar Dynamic Observatory, https://sdo.gsfc.nasa.gov), si possono verificare interazioni distruttive tra il vento solare e la magnetosfera terrestre, con un’ampia scala di effetti nell’ambiente circumterrestre e sulla Terra”. Proprio nelle aree polari e sub-polari, dove più facilmente il campo magnetico terrestre si combina con il campo magnetico trasportato dal vento solare, l’ingresso nella magnetosfera delle particelle cariche può essere favorito e, in cascata, l’interazione tra queste e gli atomi dell’alta atmosfera terrestre, provocando così le aurore.

“Seppur eventi sincroni in entrambi gli emisferi, le aurore sono visibili solo nell’emisfero in cui la stagione invernale è in corso per la disponibilità di cielo buio. Ma, in occasioni straordinarie, quando le energie in gioco sono davvero grandi, le aurore possono essere visibili anche alle medie latitudini, come accaduto nei cieli della Gran Bretagna nei giorni scorsi”, continua il ricercatore dell’Ingv. Alla fine del 1800, in condizioni di intensa attività solare, le aurore sono state osservate anche a Roma e persino a Palermo. “In taluni casi”, conclude Di Mauro, “possono verificarsi problemi alle apparecchiature elettroniche montate sui satelliti, radio black-out e finanche danni alle infrastrutture a terra, come accaduto in Quebec nel marzo del 1989. Ma alle nostre latitudini questi rischi sono piuttosto bassi e allora non ci rimane che sperare di scorgere nel cielo buio lo spettacolo”.

Martedì 15 aprile 2014 è la data di un’eclissi totale di Luna. La prima d’un “poker d’eclissi”, un ciclo che gli astronomi chiamano “tetrade”: quattro eclissi consecutive nell’arco dei prossimi due anni e mezzo, a circa sei mesi di distanza l’una dall’altra. L’ultima tetrade è avvenuta un decennio fa e la prossima sarà nel 2032. L’eclissi del 15 aprile, non visibile dall’Italia, sarà seguito dagli astronomi del progetto GLORIA, presenti in Perù, a Cuzco, per trasmettere l’evento in diretta webcast. Quale posto più affascinante per osservare un evento astronomico che la terra degli Inca? Questa civiltà precolombiana dedicava molto tempo allo studio del cielo. E adorava Inti, il dio Sole. Registrare i movimenti del Sole e delle stelle, per gli Inca, era importante sia per motivi religiosi sia perché questi movimenti erano correlati ai cambiamenti stagionali, cruciali per l’agricoltura. Nel Tempio del Sole (Coricancha, in lingua quechua), a Cuzco, sono marcate quarantuno direzioni: alcune di queste corrispondono ad allineamenti astronomici, come la direzione del sorgere e tramontare del Sole in corrispondenza dei solstizi di giugno e dicembre.

Martedì 15 aprile 2014 è la data di un’eclissi totale di Luna. La prima d’un “poker d’eclissi”, un ciclo che gli astronomi chiamano “tetrade”: quattro eclissi consecutive nell’arco dei prossimi due anni e mezzo, a circa sei mesi di distanza l’una dall’altra. L’ultima tetrade è avvenuta un decennio fa e la prossima sarà nel 2032. L’eclissi del 15 aprile, non visibile dall’Italia, sarà seguito dagli astronomi del progetto GLORIA, presenti in Perù, a Cuzco, per trasmettere l’evento in diretta webcast. Quale posto più affascinante per osservare un evento astronomico che la terra degli Inca? Questa civiltà precolombiana dedicava molto tempo allo studio del cielo. E adorava Inti, il dio Sole. Registrare i movimenti del Sole e delle stelle, per gli Inca, era importante sia per motivi religiosi sia perché questi movimenti erano correlati ai cambiamenti stagionali, cruciali per l’agricoltura. Nel Tempio del Sole (Coricancha, in lingua quechua), a Cuzco, sono marcate quarantuno direzioni: alcune di queste corrispondono ad allineamenti astronomici, come la direzione del sorgere e tramontare del Sole in corrispondenza dei solstizi di giugno e dicembre.