da Sorrentino | Dic 19, 2013 | Astronomia, Lanci, Missioni, Primo Piano

Ha preso il via dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese, a bordo del razzo vettore Soyuz Fregat, la missione del satellite astronomico Gaia dell’Agenzia spaziale europea, dedicata allo studio della composizione, formazione ed evoluzione della Via Lattea. Alle 10:12 del 19 dicembre si sono accesi i motori sulla rampa di lancio e 42 minuti dopo la partenza Gaia si è separata dallo stadio superiore del vettore dispiegando i pannelli solari e mantenendo il regolare assetto in moto inerziale. Dal centro operativo dell’ESA a Darmstadt, in Germania, preposto al controllo della missione in tutte le sue fasi iniziali, è arrivato l’ok al corretto funzionamento degli apparati di bordo e alla predisposizione dell’accensione per trenta minuti dei razzi di manovra, programmata 27 ore dopo il lancio, che trasferirà Gaia nella sua posizione operativa orbitale L2, punto di equilibrio di Lagrange a a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in direzione opposta a quella del Sole, che rappresenta il punto ideale per l’osservazione dello spazio.

Ha preso il via dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese, a bordo del razzo vettore Soyuz Fregat, la missione del satellite astronomico Gaia dell’Agenzia spaziale europea, dedicata allo studio della composizione, formazione ed evoluzione della Via Lattea. Alle 10:12 del 19 dicembre si sono accesi i motori sulla rampa di lancio e 42 minuti dopo la partenza Gaia si è separata dallo stadio superiore del vettore dispiegando i pannelli solari e mantenendo il regolare assetto in moto inerziale. Dal centro operativo dell’ESA a Darmstadt, in Germania, preposto al controllo della missione in tutte le sue fasi iniziali, è arrivato l’ok al corretto funzionamento degli apparati di bordo e alla predisposizione dell’accensione per trenta minuti dei razzi di manovra, programmata 27 ore dopo il lancio, che trasferirà Gaia nella sua posizione operativa orbitale L2, punto di equilibrio di Lagrange a a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in direzione opposta a quella del Sole, che rappresenta il punto ideale per l’osservazione dello spazio.

Per cinque anni Gaia misurerà posizione, velocità e colori per oltre un miliardo e mezzo di stelle, grossomodo un centesimo della popolazione stellare della nostra galassia, di cui produrrà una mappa tridimensionale: il più grande censimento stellare mai eseguito dall’uomo. Gaia è una macchina fantastica capace di censire in luce visibile tutti gli oggetti sulla volta celeste fino alla magnitudine 20, ovvero circa 1.000.000 di volte più deboli di quelli visibili ad occhio nudo.

Di notevole importanza il contributo alla missione dell’Italia alla missione, che con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’INAF partecipa al DPAC (Data Processing and Analysis Consortium, il consorzio a cui è affidata l’elaborazione dell’enorme quantità di dati trasmessi da Gaia) con una quota seconda solo a quella francese, grazie ai contributi dagli Osservatori INAF di Bologna, Catania, Napoli, Padova, Roma, Teramo, Torino (sede della PI-ship Italiana) e Trieste e con lo Science Data Center dell’ASI.

ALTEC è il responsabile industriale del centro italiano di elaborazione dei dati della missione Gaia, il DPCT (Data Processing Center Torino) del quale cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione, in stretta collaborazione con l’OATo – Osservatorio Astrofisico di Torino dell’INAF e su contratto dell’ASI – Agenzia Spaziale Italiana.

Gaia è realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, anche per la parte della strumentazione scientifica che consiste di due telescopi con campi di vista diversi e piano focale in comune, una serie di specchi e più di cento CCD che corrispondono a quasi un miliardo di pixel Gaia scansionerà continuamente tutto il cielo sfruttando i moti di rotazione e di precessione del satellite: ogni zona del cielo viene osservata circa settanta volte durante la vita operativa del satellite. Gaia otterrà dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli di Hipparcos e informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della nostra galassia. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars.

Gaia è realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, anche per la parte della strumentazione scientifica che consiste di due telescopi con campi di vista diversi e piano focale in comune, una serie di specchi e più di cento CCD che corrispondono a quasi un miliardo di pixel Gaia scansionerà continuamente tutto il cielo sfruttando i moti di rotazione e di precessione del satellite: ogni zona del cielo viene osservata circa settanta volte durante la vita operativa del satellite. Gaia otterrà dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli di Hipparcos e informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della nostra galassia. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars.

IL RUOLO DELL’ITALIA

L’Osservatorio Astronomico di Bologna responsabile della calibrazione assoluta del sistema spettrofotometrico di Gaia. L’attività dell’Osservatorio Astrofisico di Catania e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania riguarda la rivelazione e la caratterizzazione della variabilità di stelle di tipo solare e di stelle giovani di piccola massa. Queste stelle presentano modulazione rotazionale della radiazione emessa dovuta a disomogeneità superficiali, dalla quale è possibile misurare accuratamente il periodo di rotazione, e brillamenti (flares) dovuti a fenomeni magnetici superficiali. Due i filoni seguiti dall’Osservatorio di Arcetri. Uno degli obiettivi è seguire con estremo dettaglio il moto degli asteroidi e apprezzare l’effetto delle loro mutue perturbazioni gravitazionali. Questo permetterà di misurare con una buona precisione le masse dei cento asteroidi maggiori. Inoltre attraverso le misure di luminosità, sarà possibile determinare il moto di rotazione e la forma di qualche decina di migliaia di asteroidi. Inoltre, ad Arcetri viene preparata la parte di software per la prima elaborazione dei dati grezzi che la missione ci invierà per questi oggetti. Gli spettri di 100.000 stelle forniranno il primo quadro omogeneo della distribuzione della cinematica e chimica nella Via Lattea e la combinazione con l’astrometria di Gaia permetterà di comprendere in dettaglio la storia della formazione delle diverse popolazioni che compongono la Galassia, sia quelle giovani sia quelle più antiche.

L’Osservatorio Astronomico di Padova ha lavorato alla missione Gaia fin dalla fine degli anni Novanta contribuendo alla stesura dei ”casi” scientifici attraverso i quali si sono potute determinare le caratteristiche della strumentazione spettrofotometrica di bordo del satellite. La maggior parte del contributo dell’Osservatorio di Padova si concentra sulle attività di classificazione degli oggetti osservati, sulla calibrazione dei loro parametri astrofisici degli e sulla preparazione del Catalogo Gaia.

L’Osservatorio Astronomico di Padova ha lavorato alla missione Gaia fin dalla fine degli anni Novanta contribuendo alla stesura dei ”casi” scientifici attraverso i quali si sono potute determinare le caratteristiche della strumentazione spettrofotometrica di bordo del satellite. La maggior parte del contributo dell’Osservatorio di Padova si concentra sulle attività di classificazione degli oggetti osservati, sulla calibrazione dei loro parametri astrofisici degli e sulla preparazione del Catalogo Gaia.

L’Osservatorio Astronomico di Napoli si occupa della caratterizzazione delle stelle variabili, in particolare di RR Lyrae e Cefeidi, nel flusso di dati di Gaia, con particolare riguardo circa la definizione di algoritmi e procedure per la caratterizzazione delle variabili e la scrittura del relativo software. In questo contesto si occupa prevalentemente della individuazione ed implementazione di algoritmi per il riconoscimento, la classificazione dettagliata e la caratterizzazione completa dei parametri (periodo, luminosità etc) delle due classi di variabili pulsanti più importanti in astrofisica: le Cefeidi Classiche e le RR Lyrae. Questi oggetti, infatti, sono fondamentali “pioli” per la scala delle distanze extragalattiche. Uno dei compiti fondamentali del satellite Gaia é proprio la calibrazione delle relazioni che rendono questi oggetti delle candele campione (ad esempio la relazione Periodo-Luminosità delle Cefeidi) e che sono tipicamente utilizzate per calibrare indicatori di distanza secondari (come le Supernovae) in grado di arrivare a distanze di interesse cosmologico e di fornire vincoli alla costante di Hubble e all’età dell’Universo.

L’Osservatorio Astronomico di Roma, in collaborazione con ASI-ASDC, ha contribuito al sistema di riduzione dati di Gaia, ovvero un algoritmo in grado di separare i flussi luminosi stellari per rendere misurabili i segnali generati da tali sorgenti. Il modulo capace di eseguire questa operazione sarà di grande importanza per la riduzione dei dati raccolti da Gaia e in generale per la buona riuscita della missione.

L’Osservatorio Astronomico di Teramo lavora al trattamento dei dati fotometrici raccolti da Gaia. Le misure fotometriche sono fondamentali da due punti di vista: serviranno a rendere più accurate le misure di posizione nel campo astrometrico e saranno utili a determinare parametri astrofisici importanti (come, ad esempio, la temperatura di tutte le stelle osservate).

Il coinvolgimento in Gaia dell’Osservatorio Astrofisico di Torino è la naturale evoluzione della partecipazione alla missione Hipparcos e fonda le sue ragioni su una secolare tradizione e competenza nel campo dell’Astrometria. Il nodo di Torino copre un ruolo primario nella formulazione del modello relativistico per la trattazione della propagazione luminosa con la Relatività Generale e relativi test di fisica fondamentale, tra i quali verifiche di teorie volte alla quantizzazione della gravità e l’esperimento sulla deflessione gravitazionale dovuta al quadrupolo di Giove, prevista dalla Relatività Generale e mai misurata. Contributi fondamentali riguardano anche pianeti extrasolari, stelle non singole, corpi minori del sistema solare, parametri astrofisici). Inoltre l’Osservatorio Astrofisico di Torino ha la responsabilità primaria dello sviluppo di algoritmi e sistemi dedicati al rilevamento e caratterizzazione di asteroidi, nonché di sistemi planetari extrasolari.

Particolarmente significativi ed innovativi sono stati per ALTEC la progettazione e lo sviluppo del DPCT di Torino, legati alle peculiarità della missione ed alla necessità di realizzare una infrastruttura sofisticata ed affidabile, in grado di gestire la complessità degli algoritmi scientifici coinvolti e l’enorme mole di dati da trattare ed archiviare (fino a un Peta Byte – un milione di milardi – con accesso veloce e sicuro). In questo contesto, il DPCT si è anche integrato al supercomputer del CINECA (tra i più potenti al mondo) per espandere la potenza di processamento del sistema, per l’esecuzione del software scientifico GSR (Global Sphere Reconstruction). Il DPCT sarà uno dei primi centri a ricevere i dati dal satellite pochi giorni dopo il lancio. Durante la fase di trasferimento nel punto lagrangiano L2, il satellite inizierà ad inviare a terra alcuni dati del payload ed in particolare quelli relativi al BAM. Ciò implicherà l’immediata attivazione del DPCT per la ricezione, processamento ed analisi dei primi dati dello strumento. I dati di AIM inizieranno ad essere inviati non appena il satellite sarà in L2. Completata la messa in servizio, dal 91° giorno inizierà la missione nominale del satellite con una durata prevista di 5 anni.

Intervista di Marco Galliani al responsabile italiano della Missione ESA Gaia, Mario Lattanzi, astronomo presso l’INAF – Osservatorio astrofisico di Torino.

LE DICHIARAZIONI DOPO IL LANCIO DI GAIA

Il lancio di GAIA è un nuovo grande successo per la scienza dell’ESA. L’obiettivo è – sottolinea il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese – quello di fare precise e dettagliate osservazioni stereoscopiche di oltre un miliardo di oggetti che fanno parte della nostra Galassia. Dai dati provenienti dai telescopi di Gaia ci aspettiamo, quindi, risultati di particolare rilievo nel campo dell’astrometria, notevolmente migliori rispetto ai risultati ottenuti dal satellite Hipparcos. Questa missione, come quelle passate, presenti e future, vede molta Italia impegnata in prima persona, grazie al contributo dell’ industria e della ricerca che si svolge nel nostro Paese.

La missione GAIA rivoluzionerà le nostre conoscenze della Via Lattea ed, in particolare, indagherà sulla nascita ed evoluzione di stelle e pianeti extrasolari, – dice Barbara Negri, responsabile ASI dell’Esplorazione e Osservazione dell’Universo. Ci si aspetta, infatti, che GAIA riveli la storia della nostra Galassia, descrivendo con grande precisione il suo stato attuale e permettendoci così di prevedere la sua futura evoluzione. Il Data Centre realizzato a Torino presso ALTEC, che utilizzerà anche il supercalcolatore FERMI installato presso il CINECA di Bologna, è stato dimensionato per poter gestire ed archiviare l’enorme mole di dati che saranno raccolti dal satellite GAIA durante la sua vita operativa.

La missione GAIA – dice Giovanni Bignami Presidente dell’INAF – testimonia l’eccellenza nell’astrofisica del nostro paese. Sono ben 8 gli istituti e gli osservatori dell’INAF che contribuiranno al successo della missione a cui si aggiunge l’ASI Data Center (ASDC) dove operano ricercatori INAF e ASI. Un’eccellenza che ci viene riconosciuta nei consessi internazionali grazie anche al contributo di tanti giovani ricercatori che meritano di poter svolgere il loro lavoro senza dover abbandonare il proprio paese.

Per la prima volta potremo misurare direzioni e distanze su scala galattica, dice Mario Lattanzi dell’INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino e responsabile del gruppo di coordinamento italiano. È come quando i cartografi hanno disegnato le prime mappe per guidare i capitani delle navi. Gaia misurerà 2 miliardi di stelle e tutti gli oggetti cosmici che riuscirà a raggiungere con telescopi e sensori. In cinque anni avremo la più grande mappa celeste mai realizzata.

Il Data Processing Center Italiano a Torino ha costituito una grande sfida tecnologica dal punto di vista realizzativo che ha messo alla prova con successo le nostre capacità tecniche – dice Luigi Maria Quaglino, Amministratore Delegato di ALTEC – e ora siamo pronti nella fase operativa a fornire il necessario supporto industriale al team scientifico per un pieno sfruttamento dei dati.

da Sorrentino | Nov 6, 2013 | Astronomia, Primo Piano

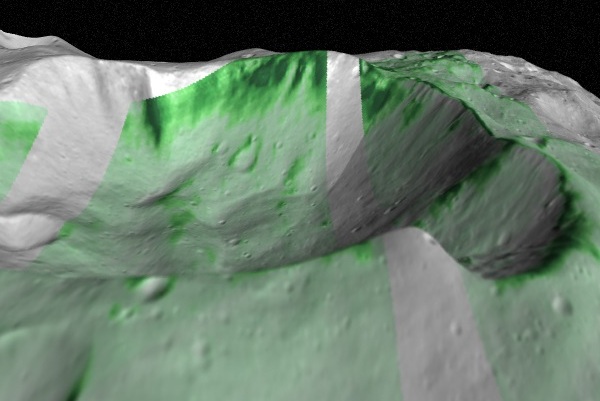

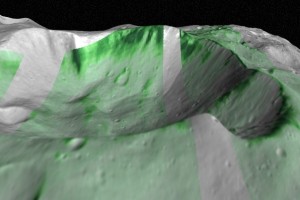

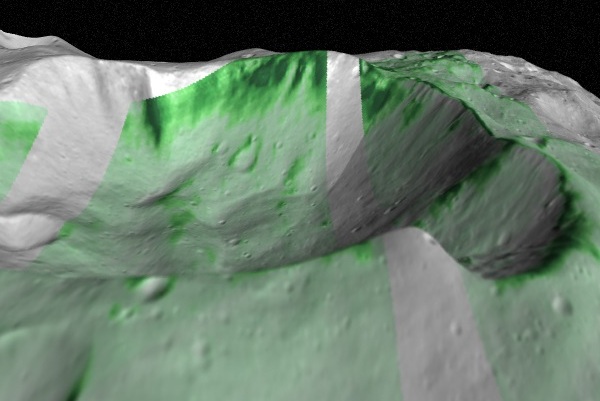

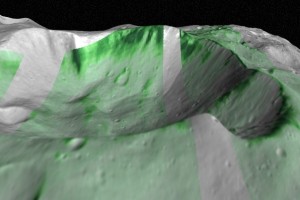

L’asteroide Vesta non è solo uno dei corpi più antichi del nostro Sistema solare, ma ci sta rivelando che la sua storia evolutiva è molto più complessa di quanto si ritenesse finora. L’ultimo studio sul corpo celeste appena pubblicato sulla rivista Nature, realizzato grazie ai dati raccolti dallo spettrometro italiano VIR (Visual and InfraRed spectrometer) a bordo della sonda Dawn della NASA, indica infatti che l’olivina, un minerale presente nelle regioni più interne dei pianeti rocciosi come la Terra, risulta quasi del tutto assente nei grandi bacini meridionali di Vesta, che si pensa si siano formati a seguito di impatti con altri corpi celesti e che avrebbero asportato gli strati più esterni della crosta ed esposto il suo mantello. L’olivina è stata invece osservata, sorprendentemente, in grande abbondanza in una regione lontana dai bacini sud, nell’emisfero nord. Questa inattesa distribuzione dell’olivina indica che la formazione e l’evoluzione di Vesta non può essere spiegata semplicemente con gli stessi processi che avrebbero sperimentato i pianeti interni del Sistema solare, in particolare quello che ha portato alla differenziazione del tipo delle rocce, stratificate in base alla loro profondità.

L’asteroide Vesta non è solo uno dei corpi più antichi del nostro Sistema solare, ma ci sta rivelando che la sua storia evolutiva è molto più complessa di quanto si ritenesse finora. L’ultimo studio sul corpo celeste appena pubblicato sulla rivista Nature, realizzato grazie ai dati raccolti dallo spettrometro italiano VIR (Visual and InfraRed spectrometer) a bordo della sonda Dawn della NASA, indica infatti che l’olivina, un minerale presente nelle regioni più interne dei pianeti rocciosi come la Terra, risulta quasi del tutto assente nei grandi bacini meridionali di Vesta, che si pensa si siano formati a seguito di impatti con altri corpi celesti e che avrebbero asportato gli strati più esterni della crosta ed esposto il suo mantello. L’olivina è stata invece osservata, sorprendentemente, in grande abbondanza in una regione lontana dai bacini sud, nell’emisfero nord. Questa inattesa distribuzione dell’olivina indica che la formazione e l’evoluzione di Vesta non può essere spiegata semplicemente con gli stessi processi che avrebbero sperimentato i pianeti interni del Sistema solare, in particolare quello che ha portato alla differenziazione del tipo delle rocce, stratificate in base alla loro profondità.

“La mappa della distribuzione dei materiali ricchi di olivina sulla superficie di Vesta che abbiamo prodotto grazie ai dati di VIR mostra caratteristiche assai differenti a quello che ci aspettavamo di trovare rispetto alle nostre conoscenze che avevamo prima della missione Dawn” dice Eleonora Ammannito, ricercatrice dell’INAF-IAPS di Roma, prima autrice dell’articolo a cui hanno partecipato altri colleghi dell’INAF-IAPS e di Istituti di ricerca tedeschi e statunitensi. “Questi risultati aprono nuovi scenari di formazione ed evoluzione di Vesta e, verosimilmente, di altri oggetti del Sistema solare primordiale”.

Grazie a questo nuovo, importante risultato, gli astrofisici stanno facendo chiarezza su quali siano stati i processi che hanno modellato Vesta così come la osserviamo oggi. Due sono i principali scenari che possono spiegare l’evoluzione dell’asteroide. Il primo suggerisce che Vesta abbia subìto una fusione parziale della sua struttura, dal cui raffreddamento si sarebbero prodotte solo alcune zone ricche di olivina, piuttosto che uno strato distribuito in modo uniforme su tutto l’asteroide. Una seconda ipotesi avanzata è quella della differenziazione globale, con formazione di nucleo, mantello e crosta. In questa ricostruzione, le rocce del mantello di Vesta ricche di olivina sarebbero state inizialmente esposte a seguito di una collisione con un altro oggetto celeste e poi sarebbero state ricoperte da uno strato di materiali di differente composizione. L’olivina osservata sarebbe stata riscavata da impatti recenti.

“La nostra idea favorita è che sotto la superficie di Vesta ci sia comunque un mantello roccioso ricco di olivina” commenta Maria Cristina De Sanctis, dell’INAF-IAPS, team leader dello spettrometro VIR e co-autrice dell’articolo. “In ogni caso, l’assenza di olivina pura nelle zone meridionali di Vesta e la sua inaspettata presenza nelle regioni settentrionali dell’asteroide indicano una storia evolutiva più complessa di quanto ci attendessimo prima delle osservazioni di Dawn”. Nel team dell’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’INAF che ha partecipato allo studio, oltre Eleonora Ammannito e Maria Cristina De Sanctis, figurano Ernesto Palomba, Andrea Longobardo, Simone Marchi, Maria Teresa Capria, Fabrizio Capaccioni, Alessandro Frigeri, Federico Tosi, Francesca Zambon, Francesco Carraro, Sergio Fonte, Gianfranco Magni.

da Sorrentino | Ott 30, 2013 | Astronomia, Primo Piano

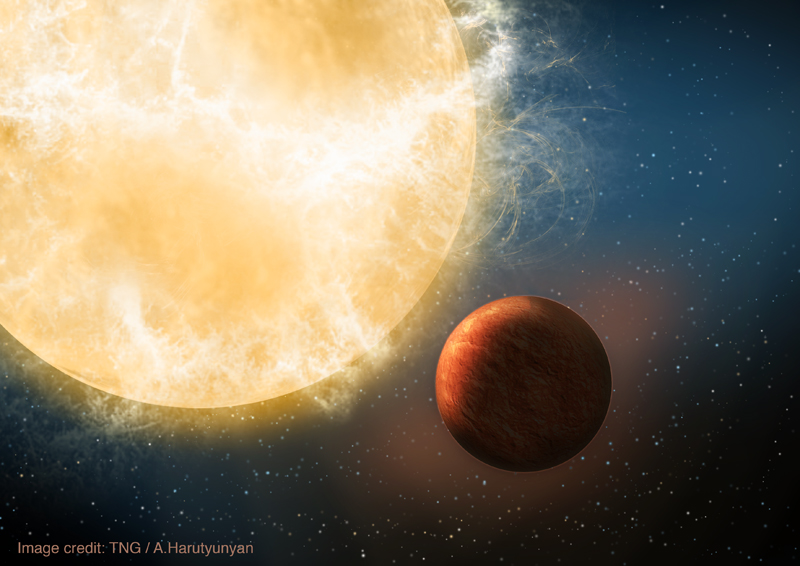

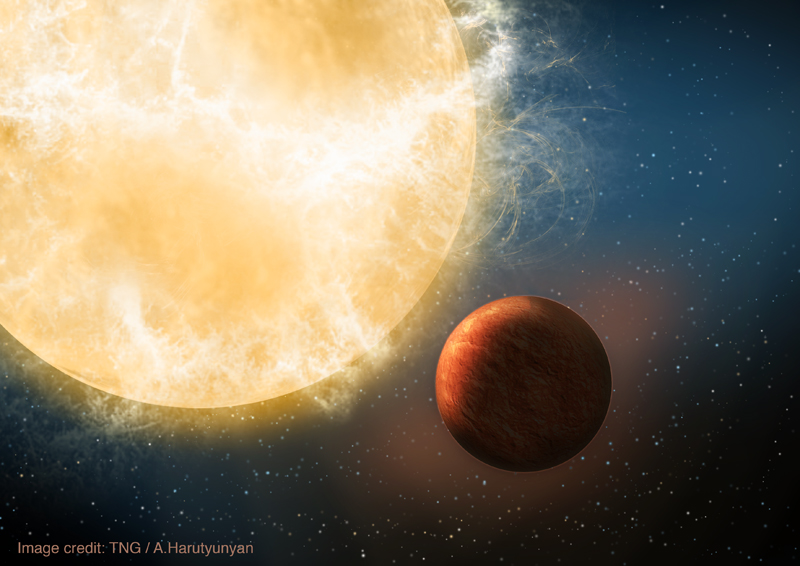

Ruota intorno a Kepler-78, ha una massa come la Terra ed è roccioso come il nostro pianeta. È il pianeta extra sistema solare sin qui trovato con dimensioni e densità più simili a quelle del nostro pianeta, la Terra, che ha le condizioni fondamentali perché ci sia vita. Lo ha trovato HARPS-N il cacciatore di pianeti installato al Telescopio Nazionale Galileo, alle Canarie, gemello del cacciatore HARPS all’osservatorio dell’ESO di La Silla in Cile, ma con la stessa vista sulla costellazione del Cigno che era propria del satellite Kepler della NASA.

Ruota intorno a Kepler-78, ha una massa come la Terra ed è roccioso come il nostro pianeta. È il pianeta extra sistema solare sin qui trovato con dimensioni e densità più simili a quelle del nostro pianeta, la Terra, che ha le condizioni fondamentali perché ci sia vita. Lo ha trovato HARPS-N il cacciatore di pianeti installato al Telescopio Nazionale Galileo, alle Canarie, gemello del cacciatore HARPS all’osservatorio dell’ESO di La Silla in Cile, ma con la stessa vista sulla costellazione del Cigno che era propria del satellite Kepler della NASA.

E infatti il pianeta del sistema di Kepler-78 è uno dei tanti candidati individuati dal satellite americani prima che il malfunzionamento dei suoi giroscopi lo mettessero fuori uso. L’oggetto che ruota intorno a Kepler-78 è un pianeta di taglia terrestre ma la sua orbita è strettissima: un periodo di rivoluzione della durata di sole 8.5 ore e distante un centesimo di Unità Astronomica (poco più di un milione di chilometri) dalla sua stella che, sebbene circa il 70% di massa del nostro Sole, a quella distanza rende la superficie decisamente rovente.

Solo con la precisione di Harps-N si possono determinare i parametri così dettagliatamente, anche se nello stesso numero della rivista Nature appare un articolo con lo stesso pianeta misurato dal telescopio Keck, con il cui gruppo di ricerca guidato da Francesco Pepe dell’Osservatorio di Ginevra e padre dello spettrometro Harps-N, si è confrontato e sincronizzato per la pubblicazione.

“È un risultato straordinario – dice Giovanni Bignami presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a cui fa capo il TNG – mai si era arrivati così vicini ad individuare un pianeta di massa e densità simili a quelli della Terra. Una dimostrazione di come la caccia agli esopianeti si stia affinando e di quanto sia stata corretta la scelta di installare lo spettrometro Harps al Telescopio Nazionale Galileo, mettendolo nelle condizioni di guardare lo stesso emisfero del satellite Kepler, usando sinergicamente due tecniche per rilevare pianeti extra solari”. “Le mie vive congratulazioni a tutta la squadra INAF coinvolta e in particolare a Giusi Micela, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo, che ha fortemente voluto questo strumento”, conclude il presidente dell’INAF.

Per Francesco Pepe, Principal Investigator della collaborazione per HARPS – N “questo strumento fornirà ulteriori sorprendenti risultati e, forse, troveremo un pianeta extrasolare abitabile con caratteristiche simili alla Terra. Il futuro sta nella combinazione di tutte le tecniche e le strumentazioni per ottenere un quadro globale di come gli esopianeti sono fatti, di come si formano e si evolvono”.

HARPS usa la tecnica delle perturbazioni gravitazionali che un pianeta provoca alla sua stella madre, mentre Kepler quella delle piccole diminuzioni di luminosità prodotte dal passaggio di un pianeta davanti al suo sole.

“Non è la prima volta che vi sono pubblicazioni con i dati Harps-N – aggiunge Emilio Molinari direttore del TNG – È già successo con il gruppo italiano GAPS recentemente riunito all’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo e che ha festeggiato quota mille dei pianeti extrasolare. Ma la caccia agli exoplanets è un gioco di pazienza”. (vedi media inaf).

HARPS- N, (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, spettrografo di precisione progettato per identificare e caratterizzare pianeti extrasolari simili per massa e struttura alla Terra e per studi di astrosismologia) contrariamente al suo omologo dell’ESO, “guarda” l’emisfero nord del cielo. Lo strumento è il gemello di quello già installato e operativo al telescopio da 3,6 metri dell’ESO a La Silla, sulle Ande cilene. Ma, essendo collocato a nord dell’equatore, ha condizioni osservative migliori per la zona di cielo occupata dalla costellazione del Cigno e della Lira. Una caratteristica di primaria importanza, visto che Kepler ha indicato centinaia di possibili candidati, scovati proprio in una regione all’interno della costellazione del Cigno. Per avere la conferma che questi “allarmi” siano realmente prodotti da pianeti, c’è bisogno di lunghe e ripetute osservazioni con misure di alta precisione realizzate da telescopi sulla Terra. Questo per riuscire a registrare le piccolissime perturbazioni nel moto delle stelle dovute agli effetti gravitazionali prodotti da corpi celesti – in questo caso pianeti – in orbita intorno ad esse.

Il progetto HARPS-N è coordinato da un consorzio internazionale guidato dall’Osservatorio dell’Università di Ginevra, a cui partecipa l’Istituto Nazionale di Astrofisica, lo Harvard Smithsonian Astrophysical Observatory, lo Harvard College Observatory e lo Harvard University Origins of Life Initiative negli Stati Uniti, e le università di St. Andrews e Edinburgh e la Queen’s University di Belfast nel Regno Unito.

Image credit: TNG/A.Haratyunyan

da Sorrentino | Ott 23, 2013 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

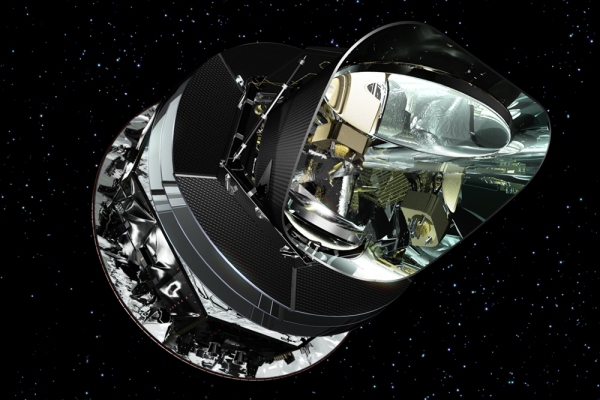

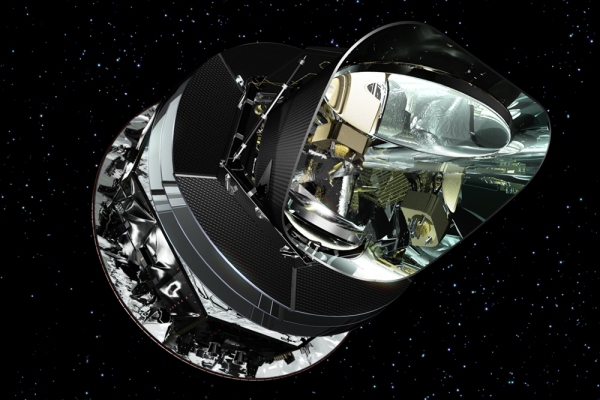

Dopo oltre quattro anni d’inarrestabile lavoro, la missione Planck dell’ESA è giunta al capolinea: ci lascia un patrimonio di dati senza eguali, grazie ai quali si aprono nuove strade sulla conoscenza e sull’origine dell’Universo. Anche se le attività scientifiche sono ormai giunte al termine, Planck lascia un’eredità senza precedenti. Dalla più piccola frazione di secondo dopo il Big Bang, oltre 13,8 miliardi anni fa, all’evoluzione delle stelle e delle galassie, in quattro anni e mezzo d’osservazioni il telescopio spaziale Planck dell’ESA ha consentito una nuova visione della storia del nostro Universo. L’Italia ha contributo alla realizzazione del satellite con un finanziamento rilevante da parte dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il progetto è stato realizzato con il contributo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Dopo oltre quattro anni d’inarrestabile lavoro, la missione Planck dell’ESA è giunta al capolinea: ci lascia un patrimonio di dati senza eguali, grazie ai quali si aprono nuove strade sulla conoscenza e sull’origine dell’Universo. Anche se le attività scientifiche sono ormai giunte al termine, Planck lascia un’eredità senza precedenti. Dalla più piccola frazione di secondo dopo il Big Bang, oltre 13,8 miliardi anni fa, all’evoluzione delle stelle e delle galassie, in quattro anni e mezzo d’osservazioni il telescopio spaziale Planck dell’ESA ha consentito una nuova visione della storia del nostro Universo. L’Italia ha contributo alla realizzazione del satellite con un finanziamento rilevante da parte dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il progetto è stato realizzato con il contributo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

In preparazione del definitivo switch-off – avvenuto oggi con l’invio dell’ultimo comando, spedito da Darmstadt, in Germania, dove si trova il centro di controllo, verso il satellite distante oltre 1,5 milioni di km – i responsabili della missione, nei giorni scorsi, avevano disattivato i propulsori di Planck per svuotare i serbatoi di carburante: misura necessaria a garantire che Planck termini la sua missione in una condizione di sicurezza permanente. “Planck mi ha dato solo grandi soddisfazioni” ha dichiarato Reno Mandolesi, associato INAF e responsabile di LFI, lo strumento a bassa frequenza a bordo di Planck, finanziato da ASI e realizzato in gran parte in Italia. A cominciare da quando è stato proposto, ha raccolto adesioni da tutto il mondo, più di venti anni fa: ha poi proseguito la sua storia di successi quando nel 2006 è stato selezionato come terza Medium-Sized Mission (M3) del programma Horizon 2000 dell’ESA, tra tanti altri validi competitor. La più grande soddisfazione, ovviamente, l’ho avuta con il lancio, nel 2009: nessuno avrebbe scommesso su uno strumento così complesso, che invece ha funzionato perfettamente. La missione Planck per me è stata come scalare la montagna più alta del mondo: siamo arrivati fino in cima, raggiungendo un grandissimo successo. Planck non muore: l’eredità che lascia con i dati di astronomia e cosmologia continueranno a dare i loro frutti ancora per moltissimo tempo”.

Uno dei due strumenti di Planck, lo strumento ad alta frequenza HFI, aveva esaurito la sua fornitura di elio liquido nel gennaio 2012, quando Planck già aveva ormai completato cinque full-sky surveys (scansioni dell’intero cielo) utilizzando sia HFI sia LFI, lo strumento a bassa frequenza. Dal gennaio 2012, Planck ha condotto altre tre sky surveys con LFI, permettendo agli scienziati di affinare ulteriormente i dati sulla radiazione di fondo a microonde. Tutte le operazioni scientifiche, infine, si sono concluse il 3 ottobre scorso, e il payload è stato spento il 19 ottobre.

Le fasi della messa in sicurezza prima dello spegnimento

Nelle ultime settimane, i tecnici e i responsabili della missione hanno lavorato per preparare Planck a uno “smaltimento sicuro permanente”: questo include il cosiddetto ‘passivating’ della navicella e il posizionamento su una traiettoria di smaltimento che la terrà in un’orbita di parcheggio intorno al Sole, e molto lontano dal sistema Terra-Luna, per centinaia di anni. Questo procedimento è molto simile a quello adottato per la missione “sorella” di Planck, Herschel, che è stato disattivata a giugno 2013. Queste sono le prime due missioni ESA operanti nel punto di Lagrange L2. Dal 9 all’11 ottobre 2013, con una manovra che ha richiesto l’uso di 100 kg di combustibile, Planck è stato condotto al di fuori della sua orbita usuale, dando inizio a una lenta deriva che lo porta ad allontanarsi sempre più dalla Terra. Il 21 ottobre, i propulsori sono stati di nuovo accesi per bruciare il carburante rimasto fino al completo esaurimento: operazione cruciale per rendere il veicolo spaziale non pericoloso, come richiesto dalle linee guida dell’ESA sullo smaltimento dei detriti spaziali. Il software di bordo è stato programmato in modo da precludere la riattivazione automatica dei trasmettitori, dopodiché sono state scollegate le batterie del payload e disattivati i meccanismi di protezione a bordo. Il gesto finale, compiuto o– nel corso di una breve cerimonia – dal Project Scientist della missione Jan Tauber dell’ESA, è stato quello di spegnere i trasmettitori. Con il silenziamento di Planck, non potremo mai più ricevere un segnale dal satellite: un’accortezza molto importante, questa, per prevenire interferenze radio ai danni di missioni future.

Planck è stato lanciato nel 2009 e ha trascorso 4 anni e mezzo a scrutare il cielo per studiare l’evoluzione della materia cosmica nel tempo. All’inizio del 2013, i cosmologi che lavorano sui dati di Planck hanno consegnato l’immagine più precisa del fondo cosmico a microonde – CMB , la radiazione fossile del Big Bang che si è impressa sul cielo, quando l’Universo aveva solo 380.000 anni. La CMB è l’istantanea più precisa della distribuzione della materia nell’Universo primordiale: mostra le più piccole fluttuazioni di temperatura che corrispondono alle regioni di densità leggermente differenti in tempi molto antichi, che rappresentano i semi di tutta la struttura futura, delle stelle e delle galassie di oggi. Planck ha completato il più vasto catalogo dei più grandi ammassi di galassie, i “mattoni” più massicci nel nostro Universo. Planck ha anche individuato i blocchi più densi e più freddi della materia nella nostra Galassia, bacini freddi del materiale da cui nuove stelle possono nascere in futuro.

da Sorrentino | Ott 23, 2013 | Astronomia, Primo Piano

![artist_rendition_smallV2[1]](https://orbiter.it/wp-content/uploads/2013/10/artist_rendition_smallV21-300x281.jpg) Ben 13,1 miliardi di anni luce ci separano dalla galassia denominata z8_GND_5296, la più remota finora conosciuta. L’ha individuata grazie ai dati raccolti dal Telescopio Spaziale della Nasa Hubble e da quello terrestre Keck I un team internazionale di astronomi, tra cui Adriano Fontana, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.

Ben 13,1 miliardi di anni luce ci separano dalla galassia denominata z8_GND_5296, la più remota finora conosciuta. L’ha individuata grazie ai dati raccolti dal Telescopio Spaziale della Nasa Hubble e da quello terrestre Keck I un team internazionale di astronomi, tra cui Adriano Fontana, dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.

13 miliardi e 100 milioni di anni. Dunque, la luce della più distante galassia mai scoperta finora ha viaggiato per 13 miliardi e 100 milioni di anni. Il suo cammino è iniziato circa 700 milioni di anni dopo il Big Bang, quando l’universo aveva appena il 5 per cento dell’età attuale, stimata in 13,8 miliardi di anni. Il gruppo di astronomi che è riuscito a identificare e a confermare in modo inequivocabile questo segnale è stato guidato da Steven Finkelstein, ricercatore dell’Università del Texas ad Austin e ha visto la partecipazione di Adriano Fontana, astronomo dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma. Gli scienziati hanno sfruttato le più profonde osservazioni del telescopio spaziale della NASA Hubble in combinazione ai dati raccolti dallo spettrografo MOSFIRE installato al Keck I, uno dei due giganteschi telescopi gemelli da 10 metri di diametro installati sulle isole Hawaii.

“La scoperta di questa galassia rappresenta un altro passo nello studio delle epoche più remote della storia dell’universo” spiega Adriano Fontana, coautore dell’articolo sulla scoperta pubblicato nell’ultimo numero della rivista Nature. “Non solo z8_GND_5296 è la galassia più vicina al Big Bang mai scoperta, ma è anche sorprendentemente piena di elementi pesanti formati in generazioni precedenti di stelle – evidentemente, sebbene sia così vicina al Big Bang ha una storia interessante alle spalle”.

La galassia è stata selezionata dal team di Finkelstein insieme ad altre quarantadue, ritenute quelle più distanti in base ad un’analisi preliminare sul colore tra le circa 100.000 individuate nelle immagini raccolte dal programma di ricerca CANDELS di Hubble. CANDELS, acronimo di Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey, è il più esteso tra quelli finora completati dal telescopio spaziale ed ha impiegato oltre un mese di osservazioni complessive per scansionare una porzione di cielo grande all’incirca quanto la dimensione apparente della luna piena.

Tuttavia questa tecnica non può da sola confermare con sicurezza la distanza di oggetti remoti così remoti. La riprova incontrovertibile può arrivare da una tecnica di analisi più accurata della luce, ovvero dalla spettroscopia. La spettroscopia è infatti in grado di riconoscere quanto la lunghezza d’onda della luce emessa da un oggetto celeste viene stirata a causa del suo viaggio nell’universo in espansione, fenomeno noto come redshift, ovvero ‘spostamento verso il rosso’, e ricavare dalla sua misura la distanza originaria della sorgente.

Così gli scienziati sono andati a studiare ciascuna delle 43 galassie del loro campione con lo spettrometro infrarosso MOSFIRE installato al telescopio Keck I, confermando così che la luce proveniente dalla galassia denominata z8_GND_5296 è stata emessa 13,1 miliardi di anni fa, quando l’universo aveva ‘appena’ 700 milioni di anni e che all’epoca possedeva una vertiginosa velocità di formazione di nuove stelle, 150 volte maggiore di quella che osserviamo nella nostra Galassia.

“L’altro aspetto importante di questa scoperta è rappresentato dal fatto che z8_GND_5296 è l’unica tra le galassie che abbiamo osservato ad avere un’emissione nella cosiddetta riga Lyman-alfa, che è molto comune osservare nelle galassie più vicine perché viene emessa da atomi di idrogeno ad alta temperatura, di cui molte galassie sono ricche” conclude Fontana. “L’assenza di questa riga di emissione in 42 delle 43 galassie osservate è una caratteristica esclusiva dell’Universo giovane, e queste osservazioni portano sostegno all’ipotesi che in epoche così vicine al Big Bang le galassie fossero ancora circondate da gas primordiale che ne ha assorbito in gran parte la radiazione”.

da Sorrentino | Ott 2, 2013 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

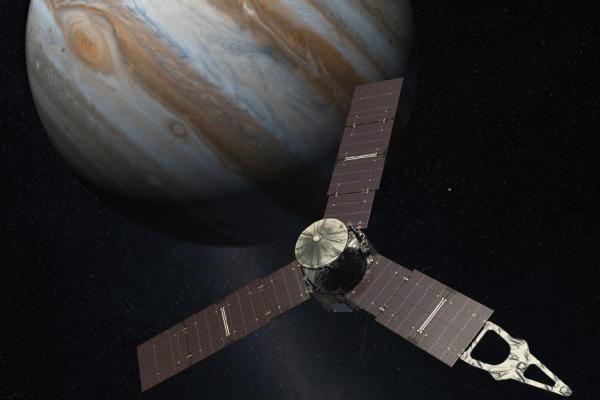

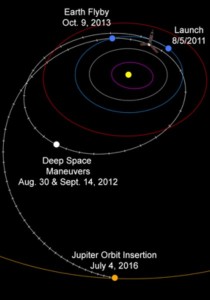

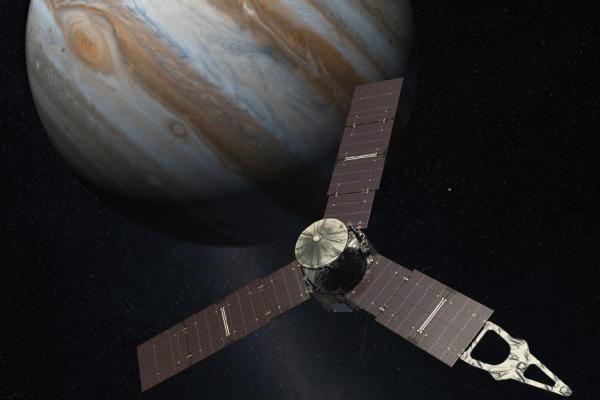

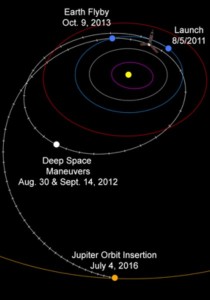

Il 9 ottobre 2013 la sonda Juno, seconda missione del programma New Frontiers della NASA che ha come obiettivo lo studio delle caratteristiche di Giove come “rappresentante” dei pianeti giganti, si troverà ad una distanza di 500 km dalla Terra, sopra il Madagascar. Un passaggio ravvicinato alla Terra programmato per potersi fiondare verso la sua destinazione finale, l’orbita polare intorno a Giove che raggiungerà nel 2016. Ad un’ora circa dal fly-by JUNO si troverà già a 50.000 km dal nostro pianeta.

Il 9 ottobre 2013 la sonda Juno, seconda missione del programma New Frontiers della NASA che ha come obiettivo lo studio delle caratteristiche di Giove come “rappresentante” dei pianeti giganti, si troverà ad una distanza di 500 km dalla Terra, sopra il Madagascar. Un passaggio ravvicinato alla Terra programmato per potersi fiondare verso la sua destinazione finale, l’orbita polare intorno a Giove che raggiungerà nel 2016. Ad un’ora circa dal fly-by JUNO si troverà già a 50.000 km dal nostro pianeta.

JUNO, lanciata il 5 agosto 2011 e frutto di un accordo internazionale NASA – ASI sottoscritto nel 2008, porta a bordo due strumenti italiani: JIRAM (spettrometro ad immagine infrarosso) e KaT (dispositivo di radioscienza). In occasione del fly-by m l’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale dell’INAF, ha organizzato presso il Centro di Geodesia Spaziale ASI di Matera un evento dedicato agli studenti delle scuole superiori, per far conoscere loro in maniera accattivante il mondo dello spazio

SIMULAZIONE VIDEO

JUNO, selezionata nel 2005, è la seconda missione del programma New Frontiers della NASA e ha come obiettivo l’osservazione di Giove. Il lancio è stato effettuato il 5 Agosto 2011 e l’arrivo in orbita gioviana è previsto per il 2016. Dopo la fase di crociera che prevede il fly-by attorno alla Terra, Juno si inserirà in un’orbita polare attorno a Giove con peri-centro pari a 1,06 raggi gioviani, ottimizzata secondo i requisiti scientifici e scelta anche in modo da minimizzare l’esposizione degli strumenti alle radiazioni. Juno orbiterà attorno a Giove per un anno per un totale di 33 orbite.

La missione Juno ha lo scopo di analizzare le caratteristiche di Giove come rappresentante dei Pianeti Giganti. Infatti, Giove può fornirci le conoscenze necessarie per la comprensione dell’origine del sistema solare e dei sistemi planetari che si vanno scoprendo intorno ad altre stelle. Gli obiettivi scientifici di Juno consistono prevalentemente nel comprendere l’origine e l’evoluzione del pianeta Giove (attualmente ci sono ben tre teorie diverse sulla sua formazione), determinare la struttura interna del pianeta e cercare se presenta un nucleo solido, esplorare la magnetosfera polare e ricercare l’origine del campo magnetico, misurare l’abbondanza dell’acqua, caratterizzare i venti nella bassa atmosfera e caratterizzare le abbondanze relative di ossigeno e azoto e le variazioni dovute a fenomeni atmosferici. Inoltre, un’altro obiettivo della missione sarà quello di osservare le aurore boreali di Giove, già osservate dalla Terra, e comprenderne i meccanismi, al fine di studiare il campo magnetico del pianeta e la sua interazione con l’atmosfera. Con la sua configurazione spinning, Juno effettuerà una mappa completa dei campi gravitazionali e magnetici di Giove e uno studio della composizione dell’atmosfera. Per raggiungere tali obiettivi particolare attenzione è stata posta nella definizione dell’orbita, che sarà polare e subirà un moto di precessione per ottenere una migliore copertura del pianeta.

La missione Juno ha lo scopo di analizzare le caratteristiche di Giove come rappresentante dei Pianeti Giganti. Infatti, Giove può fornirci le conoscenze necessarie per la comprensione dell’origine del sistema solare e dei sistemi planetari che si vanno scoprendo intorno ad altre stelle. Gli obiettivi scientifici di Juno consistono prevalentemente nel comprendere l’origine e l’evoluzione del pianeta Giove (attualmente ci sono ben tre teorie diverse sulla sua formazione), determinare la struttura interna del pianeta e cercare se presenta un nucleo solido, esplorare la magnetosfera polare e ricercare l’origine del campo magnetico, misurare l’abbondanza dell’acqua, caratterizzare i venti nella bassa atmosfera e caratterizzare le abbondanze relative di ossigeno e azoto e le variazioni dovute a fenomeni atmosferici. Inoltre, un’altro obiettivo della missione sarà quello di osservare le aurore boreali di Giove, già osservate dalla Terra, e comprenderne i meccanismi, al fine di studiare il campo magnetico del pianeta e la sua interazione con l’atmosfera. Con la sua configurazione spinning, Juno effettuerà una mappa completa dei campi gravitazionali e magnetici di Giove e uno studio della composizione dell’atmosfera. Per raggiungere tali obiettivi particolare attenzione è stata posta nella definizione dell’orbita, che sarà polare e subirà un moto di precessione per ottenere una migliore copertura del pianeta.

Contributo Italiano

La partecipazione italiana alla missione si basa sull’esperienza ormai consolidata nel campo degli spettrometri, camere ottiche e radio scienza, in particolare l’Italia fornirà due strumenti: lo spettrometro ad immagine infrarosso JIRAM (Jovian InfraRed Auroral Mapper, PI Angioletta Coradini INAF-IFSI, realizzato da Selex-Galileo) e lo strumento di radioscienza KaT (Ka-Band Translator, Principal Investigator Luciano Iess dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, realizzato da Thales Alenia Space-I) che rappresenta la porzione nella banda Ka dell’esperimento di gravità. Ambedue questi strumenti sfruttano importanti sinergie con gli analoghi strumenti in sviluppo per la missione BepiColombo, ottimizzando i costi ed incrementando il ruolo sia scientifico che tecnologico italiano.

Official website: https://juno.wisc.edu/index.html

Ha preso il via dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese, a bordo del razzo vettore Soyuz Fregat, la missione del satellite astronomico Gaia dell’Agenzia spaziale europea, dedicata allo studio della composizione, formazione ed evoluzione della Via Lattea. Alle 10:12 del 19 dicembre si sono accesi i motori sulla rampa di lancio e 42 minuti dopo la partenza Gaia si è separata dallo stadio superiore del vettore dispiegando i pannelli solari e mantenendo il regolare assetto in moto inerziale. Dal centro operativo dell’ESA a Darmstadt, in Germania, preposto al controllo della missione in tutte le sue fasi iniziali, è arrivato l’ok al corretto funzionamento degli apparati di bordo e alla predisposizione dell’accensione per trenta minuti dei razzi di manovra, programmata 27 ore dopo il lancio, che trasferirà Gaia nella sua posizione operativa orbitale L2, punto di equilibrio di Lagrange a a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in direzione opposta a quella del Sole, che rappresenta il punto ideale per l’osservazione dello spazio.

Ha preso il via dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese, a bordo del razzo vettore Soyuz Fregat, la missione del satellite astronomico Gaia dell’Agenzia spaziale europea, dedicata allo studio della composizione, formazione ed evoluzione della Via Lattea. Alle 10:12 del 19 dicembre si sono accesi i motori sulla rampa di lancio e 42 minuti dopo la partenza Gaia si è separata dallo stadio superiore del vettore dispiegando i pannelli solari e mantenendo il regolare assetto in moto inerziale. Dal centro operativo dell’ESA a Darmstadt, in Germania, preposto al controllo della missione in tutte le sue fasi iniziali, è arrivato l’ok al corretto funzionamento degli apparati di bordo e alla predisposizione dell’accensione per trenta minuti dei razzi di manovra, programmata 27 ore dopo il lancio, che trasferirà Gaia nella sua posizione operativa orbitale L2, punto di equilibrio di Lagrange a a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in direzione opposta a quella del Sole, che rappresenta il punto ideale per l’osservazione dello spazio. Gaia è realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, anche per la parte della strumentazione scientifica che consiste di due telescopi con campi di vista diversi e piano focale in comune, una serie di specchi e più di cento CCD che corrispondono a quasi un miliardo di pixel Gaia scansionerà continuamente tutto il cielo sfruttando i moti di rotazione e di precessione del satellite: ogni zona del cielo viene osservata circa settanta volte durante la vita operativa del satellite. Gaia otterrà dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli di Hipparcos e informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della nostra galassia. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars.

Gaia è realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea, anche per la parte della strumentazione scientifica che consiste di due telescopi con campi di vista diversi e piano focale in comune, una serie di specchi e più di cento CCD che corrispondono a quasi un miliardo di pixel Gaia scansionerà continuamente tutto il cielo sfruttando i moti di rotazione e di precessione del satellite: ogni zona del cielo viene osservata circa settanta volte durante la vita operativa del satellite. Gaia otterrà dati astrometrici di oltre un miliardo di stelle con una precisione duecento volte maggiore di quelli di Hipparcos e informazioni astrofisiche sulla luminosità nelle diverse bande spettrali che permetteranno di studiare in dettaglio la formazione, la dinamica, la chimica e l’evoluzione della nostra galassia. Sarà anche possibile individuare pianeti extrasolari e osservare asteroidi, galassie e quasars. L’Osservatorio Astronomico di Padova ha lavorato alla missione Gaia fin dalla fine degli anni Novanta contribuendo alla stesura dei ”casi” scientifici attraverso i quali si sono potute determinare le caratteristiche della strumentazione spettrofotometrica di bordo del satellite. La maggior parte del contributo dell’Osservatorio di Padova si concentra sulle attività di classificazione degli oggetti osservati, sulla calibrazione dei loro parametri astrofisici degli e sulla preparazione del Catalogo Gaia.

L’Osservatorio Astronomico di Padova ha lavorato alla missione Gaia fin dalla fine degli anni Novanta contribuendo alla stesura dei ”casi” scientifici attraverso i quali si sono potute determinare le caratteristiche della strumentazione spettrofotometrica di bordo del satellite. La maggior parte del contributo dell’Osservatorio di Padova si concentra sulle attività di classificazione degli oggetti osservati, sulla calibrazione dei loro parametri astrofisici degli e sulla preparazione del Catalogo Gaia.

![artist_rendition_smallV2[1]](https://orbiter.it/wp-content/uploads/2013/10/artist_rendition_smallV21-300x281.jpg)