da Sorrentino | Giu 29, 2013 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

All’età di 91 anni Margherita Hack è andata incontro all’universo che ha studiato per tutta la vita. Il suo cuore, da tempo malato, ha smesso di battere all’ospedale triestino di Cattinara, non lontano dall’inseparabile osservatorio astronomico dove ha svolto la sua intensa attività di ricerca cosmica e che ha diretto per oltre vent’anni. Dichiaratamente atea, schietta e intellettualmente onesta, avversaria agguerrita dell’astrologia e della superstizione, Margherita Hack rimane una delle figure più prestigiose dalla scienza italiana, di assoluta fama mondiale.

All’età di 91 anni Margherita Hack è andata incontro all’universo che ha studiato per tutta la vita. Il suo cuore, da tempo malato, ha smesso di battere all’ospedale triestino di Cattinara, non lontano dall’inseparabile osservatorio astronomico dove ha svolto la sua intensa attività di ricerca cosmica e che ha diretto per oltre vent’anni. Dichiaratamente atea, schietta e intellettualmente onesta, avversaria agguerrita dell’astrologia e della superstizione, Margherita Hack rimane una delle figure più prestigiose dalla scienza italiana, di assoluta fama mondiale.

Nata a Firenze il 22 giugno del 1922 da padre protestante e madre cattolica, si era laureata in fisica nel 1945 con una tesi sulle Cefeidi, le stelle “pulsanti” che si sono rivelate fondamentali nella misurazione delle distanze delle galassie, iniziando all’Osservatorio Astronomico di Arcetri. Nella sua autobiografia, pubblicata nel 1998, si era definita «Amica delle stelle». Autrice di testi scientifici universitari fondamentali, ha svolto una grande opera di divulgazione sia a livello editoriale che nel corso di eventi a carattere scientifico, riempiendo platee teatrali e congressuali, e nel corso di programmi televisivi. Il trattato “Stellar Spectroscopy”, scritto a Berkeley nel 1959 assieme a Otto Struve (1897-1963) è considerato ancora oggi un testo fondamentale. Nel tempo Margherita Hack ha collaborato con numerosi giornali e periodici specializzati, fondando nel 1978 la rivista “L’Astronomia” di cui è stata a lungo direttore.

La scienziata era membro dell’Accademia dei Lincei, dell’Unione Internazionale Astronomi e della Royal Astronomical Society. La spettroscopia stellare ha rappresentato il suo principale campo di ricerca. Enorme lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca che Margherita Hack ha promosso all’università di Trieste, dove ha dato vita nel 1980 a un “Istituto di Astronomia” che è stato poi sostituito nel 1985 da un “Dipartimento di Astronomia”, che la scienziata ha diretto fino al 1990. Dal 1982 Margherita Hack ha inoltre curato una stretta collaborazione con la sezione astrofisica della ‘Scuola internazionale superiore di studi avanzati’ (Sissa). Nel 1980 ha ricevuto il premio “Accademia dei Lincei” e nel 1987 il premio “Cultura della Presidenza del Consiglio”. Era stata inoltre insignita in occasione del suo 90° compleanno della Gran Croce del Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Giorgio Napolitano, il quale definisce Margherita Hack, personalità di grande rilievo del mondo della cultura scientifica, che con i suoi studi e il suo impegno di docente ha costantemente servito e onorato l’Italia anche in campo internazionale.

“Margherita è stata una pioniera della divulgazione della scienza presso il grande pubblico, e tutta l’astronomia italiana le deve moltissimo” – sottolinea Giovanni Bignami, Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica che si è impegnato a mantenere vivo il suo insegnamento, istituendo un premio e borse di studio per valorizzare il contributo dei giovani sia in ambito scientifico che divulgativo.

Stefano Borgani, direttore dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, ricorda il legame tra la scienziata e la struttura di ricerca di cui è stata a lungo alla guida: “Margherita Hack è stata Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Trieste dal 1964 al 1987. Durante questo lungo periodo ha trasformato questo Osservatorio da un piccolo Istituto “di provincia” ad un Istituto esposto alla ricerca astronomica internazionale ed ai grandi progetti di punta.

da Sorrentino | Giu 20, 2013 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Programmi

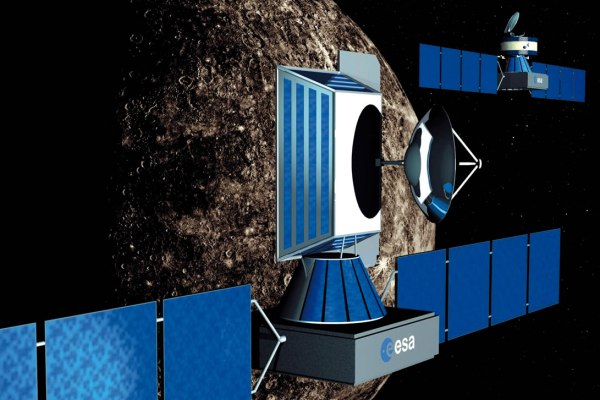

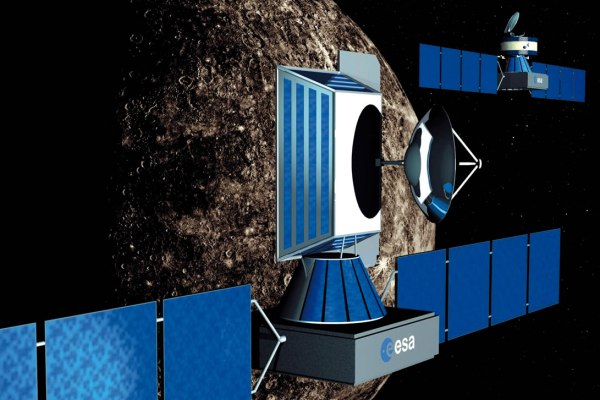

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese , e l’Amministratore della NASA, Charles Bolden, hanno firmato a Roma il Memorandum of Understanding per lo sviluppo e l’impiego di tecnologie a bordo di Bepi Colombo, la sonda incaricata di studiare l’atmosfera di Mercurio. Il contributo tecnologico italiano è legato in particolare allo strumento Strofio, uno spettrometro messo a punto da un team di ricerca coordinato dall’italiano Stefano Livi. La sottoscrizione dell’accordo di collaborazione bilaterale è avvenuto nella settimana del Salone Aerospaziale di Parigi di Le Bourget e nel corso della missione dell’astronauta Luca Parmitano a bordo della stazione spaziale internazionale che, con il prossimo lancio del cargo Cygnus, sarà costituita per oltre il 50% del volume abitabile da moduli realizzati in Italia. La cooperazione tra ASI e NASA è destinata ad allargarsi anche ad altre missioni internazionali, come quella che prevede l’individuazione, la cattura e lo spostamento di un asteroide di piccola taglia, di quelli che si disintegrerebbero a contatto con la nostra atmosfera. Asteroid Grand Challenge – questa la denominazione della missione in embrione – punterebbe a imbrigliarlo e portarlo in orbita intorno alla Luna.

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese , e l’Amministratore della NASA, Charles Bolden, hanno firmato a Roma il Memorandum of Understanding per lo sviluppo e l’impiego di tecnologie a bordo di Bepi Colombo, la sonda incaricata di studiare l’atmosfera di Mercurio. Il contributo tecnologico italiano è legato in particolare allo strumento Strofio, uno spettrometro messo a punto da un team di ricerca coordinato dall’italiano Stefano Livi. La sottoscrizione dell’accordo di collaborazione bilaterale è avvenuto nella settimana del Salone Aerospaziale di Parigi di Le Bourget e nel corso della missione dell’astronauta Luca Parmitano a bordo della stazione spaziale internazionale che, con il prossimo lancio del cargo Cygnus, sarà costituita per oltre il 50% del volume abitabile da moduli realizzati in Italia. La cooperazione tra ASI e NASA è destinata ad allargarsi anche ad altre missioni internazionali, come quella che prevede l’individuazione, la cattura e lo spostamento di un asteroide di piccola taglia, di quelli che si disintegrerebbero a contatto con la nostra atmosfera. Asteroid Grand Challenge – questa la denominazione della missione in embrione – punterebbe a imbrigliarlo e portarlo in orbita intorno alla Luna.

Charles Bolden ha spiegato che si vorrebbe mettere l’asteroide su un’orbita che dovrebbe restare stabile per circa un secolo e quindi imparare a conoscerlo e interagire con lui, salendo sulla sua superfici, provando a effettuare scavi e a modificarne la traiettoria.

Charles Bolden ha spiegato che si vorrebbe mettere l’asteroide su un’orbita che dovrebbe restare stabile per circa un secolo e quindi imparare a conoscerlo e interagire con lui, salendo sulla sua superfici, provando a effettuare scavi e a modificarne la traiettoria.

Enrico Saggese ha sottolineato come il nostro Paese sia stata scelto dalla NASA come primo partner per iniziare il dialogo con gli Stati europei riguardo questo straordinario progetto. L’auspicio dell’Agenzia Spaziale Italiana è che ci sia la volontà dei 40 Paesi del mondo impegnati nelle attività spaziali, compresi Cina e India, a convergere su questa missione.

Agli inizi di dicembre 2012 Thales Alenia Space ha firmato il contratto, del valore di circa 200 milioni di euro, con Astrium Gmbh per la realizzazione di Bepi Colombo, la sonda europea per l’esplorazione di Mercurio, frutto di una collaborazione tra Europa (Agenzia Spaziale Europea ESA) e Giappone (Agenzia Spaziale Giapponese JAXA) e per il quale la società Astrium Gmbh è primo contraente.

BepiColombo è la prima missione europea dedicata allo studio del pianeta Mercurio. Il lancio ,a bordo di un razzo Ariane 5 fornito da Arianespace, è attualmente previsto per il 2015 dalla base ESA di Kourou nella Guyana francese stazione. Raggiungerà Mercurio nel 2022, dopo un lungo viaggio verso il Sistema Solare interno che durerà sei anni e mezzo, con l’obiettivo di realizzare lo studio più ampio e dettagliato del pianeta mai eseguito.

BepiColombo si compone di quattro moduli: il modulo di trasferimento Mercurio, il Mercury Planetary Orbiter, un parasole e il Mercury Magnetospheric Orbiter. Durante il viaggio i quattro moduli sono uniti ma all’arrivo su Mercurio nel 2022, i quattro componenti della configurazione da crociera della sonda BepiColombo si separeranno. Il modulo di trasferimento verrà espulso nello spazio e il veicolo spaziale composito, costituito dalla Mercury Planetary Orbiter (MPO) e la Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), utilizzerà motori a razzo tradizionali e la debole energia gravitazionale per entrare in orbita polare attorno al pianeta. Quando l’orbita utile per MMO è raggiunta, il MPO si separerà e abbasserà la quota per la sua orbita operativa tramite motori a propulsione chimica. Il ‘Mercury Planetary Orbiter’ (MPO), sotto la responsabilità dell’ESA, studierà la superficie e la composizione interna del pianeta a diverse lunghezze d’onda e con diverse tecniche. L’Orbiter Mercury Magnetospheric (MMO), sotto la responsabilità della Japan Aerospace Exploration Agency (SISSA / JAXA), studierà la magnetosfera del pianeta.

La difficoltà di raggiungere, sopravvivere e operare nel difficile ambiente di un pianeta così vicino al sole rende BepiColombo uno dei più impegnativi progetti planetari a lungo termine assunto dall’ESA finora. Il funzionamento di un veicolo spaziale nel difficile ambiente di Mercurio presenta una sfida tecnologica di grande livello prima di tutto perché la radiazione diretta solare che colpisce il veicolo spaziale è circa dieci volte più intensa di quella in prossimità della Terra. Inoltre la superficie di Mercurio, la cui temperatura può raggiungere fino a 470°, non solo riflette le radiazioni solari, ma emette anche radiazione infrarossa. La principale sfida tecnologica consiste proprio nella realizzazione di un sistema termico in grado di affrontare le condizioni termiche estreme di Mercurio – come sottolinea Vincenzo Giorgio, responsabile delle missioni scientifiche di Thales Alenia Space Italia.

da Sorrentino | Giu 17, 2013 | Astronomia, Primo Piano, Programmi

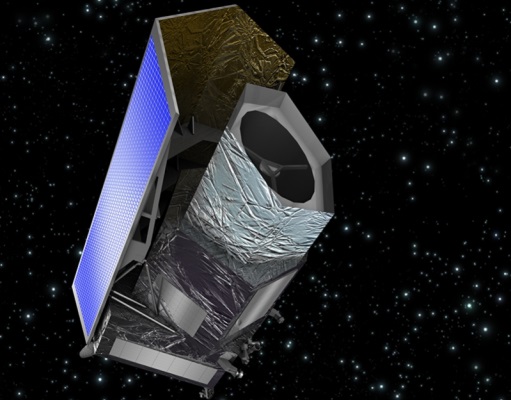

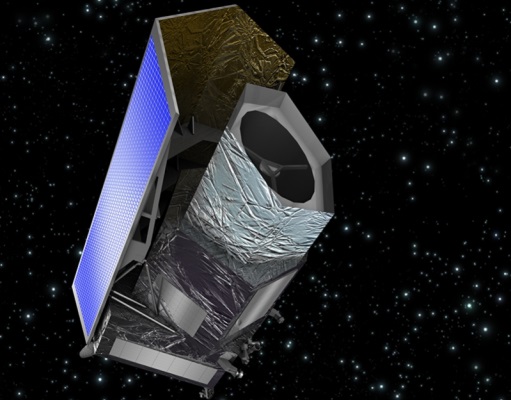

I programmi dell’Agenzia Spaziale Europea in evidenza al 50° Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget. Accanto ai nuovi velivoli di ogni categoria, civili e militari, e ai sempre più sofisticati drone, ecco il vettore Ariane 5 e i satelliti scientifici e per telecomunicazioni. In evidenza la missione Euclid per lo studio dell’Universo oscuro, selezionata nell’ottobre 2012 nel quadro del programma Cosmic Vision 2012-2025. L’ESA ha stipulato con Astrium e Thales Alenia Space i contratti per la costruzione del satellite, il cui lancio è previsto per il 2020. Al programma collaborano 11 agenzie spaziali nazionali europee e la NASA, riunite nello “Euclid Consortium”, un’organizzazione composta da un migliaio di scienziati. Si tratta della più grande collaborazione di astronomi nel mondo. Euclid studierà l’Universo Oscuro con grande precisione, tracciando la distribuzione e l’evoluzione delle enigmatiche materia oscura ed energia oscura in tutto l’Universo. Utilizzerà un telescopio di 1,2 m di diametro, battezzato Korsch, e due strumenti, una camera nel vicino-infrarosso ed uno spettrometro di nuova generazione, per mappare la distribuzione tridimensionale di circa due miliardi di galassie e della materia oscura che le circonda, oltre un terzo dell’intero cielo. Grazie alla sua vista nel visibile e vicino-infrarosso, Euclid sarà in grado di misurare con precisione la distanza che ci separa da circa 2 miliardi di galassie, permettendo di realizzare mappe tridimensionale della distribuzione delle galassie nell’universo. Questa capacità è fondamentale per studiare con estrema precisione come si è evoluta l’accelerazione dell’espansione dell’universo e dunque della stessa energia oscura (che ne rappresenta il 76%) negli ultimi 10 miliardi di anni. Inoltre la camera che sarà montata su Euclid otterrà immagini 100 volte più grandi di quelle di Hubble. Il costo sarà di circa 800 milioni di euro e la missione avrà una durata di circa 6 anni in orbita intorno al punto di Lagrange 2 (L2). Euclid peserà circa 2.100 kg e misurerà 4.5 metri in altezza e 3.1 in larghezza.

I programmi dell’Agenzia Spaziale Europea in evidenza al 50° Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget. Accanto ai nuovi velivoli di ogni categoria, civili e militari, e ai sempre più sofisticati drone, ecco il vettore Ariane 5 e i satelliti scientifici e per telecomunicazioni. In evidenza la missione Euclid per lo studio dell’Universo oscuro, selezionata nell’ottobre 2012 nel quadro del programma Cosmic Vision 2012-2025. L’ESA ha stipulato con Astrium e Thales Alenia Space i contratti per la costruzione del satellite, il cui lancio è previsto per il 2020. Al programma collaborano 11 agenzie spaziali nazionali europee e la NASA, riunite nello “Euclid Consortium”, un’organizzazione composta da un migliaio di scienziati. Si tratta della più grande collaborazione di astronomi nel mondo. Euclid studierà l’Universo Oscuro con grande precisione, tracciando la distribuzione e l’evoluzione delle enigmatiche materia oscura ed energia oscura in tutto l’Universo. Utilizzerà un telescopio di 1,2 m di diametro, battezzato Korsch, e due strumenti, una camera nel vicino-infrarosso ed uno spettrometro di nuova generazione, per mappare la distribuzione tridimensionale di circa due miliardi di galassie e della materia oscura che le circonda, oltre un terzo dell’intero cielo. Grazie alla sua vista nel visibile e vicino-infrarosso, Euclid sarà in grado di misurare con precisione la distanza che ci separa da circa 2 miliardi di galassie, permettendo di realizzare mappe tridimensionale della distribuzione delle galassie nell’universo. Questa capacità è fondamentale per studiare con estrema precisione come si è evoluta l’accelerazione dell’espansione dell’universo e dunque della stessa energia oscura (che ne rappresenta il 76%) negli ultimi 10 miliardi di anni. Inoltre la camera che sarà montata su Euclid otterrà immagini 100 volte più grandi di quelle di Hubble. Il costo sarà di circa 800 milioni di euro e la missione avrà una durata di circa 6 anni in orbita intorno al punto di Lagrange 2 (L2). Euclid peserà circa 2.100 kg e misurerà 4.5 metri in altezza e 3.1 in larghezza.

L’Italia è coinvolta nella missione attraverso la realizzazione di sottosistemi dei due strumenti di bordo, la responsabilità del Segmento di Terra e ruoli importanti nella gestione degli aspetti sia tecnici sia scientifici della missione. Il nostro Paese è, insieme alla Francia, uno dei due partner maggiori e la sua partecipazione è finanziata e supportata principalmente dall’Agenzia Spaziale Italiana. In Euclid sono coinvolti oltre duecento scienziati italiani, appartenenti all’INAF (principalmente gli Istituti IAPS, IASF di Bologna e Milano, e gli Osservatori Astronomici di Bologna, Brera, Padova, Roma, Torino e Trieste) e a numerose Università (principalmente UniBO, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, UniTS, SISSA).

Quella appena approvata è la fase finale della selezione di Euclid come parte del programma “Cosmic Vision” dell’ESA, e mette in moto un esercito di fisici e ingegneri per costruire e far volare questa nuova missione entro la fine di questo decennio. Selezionata nell’ottobre 2011 insieme a Solar Orbiter come una delle prime due missioni di classe media del programma Cosmic Vision 2015-2025, Euclid ha ricevuto oggi l’approvazione finale necessaria dall’ESA Science Programme Committee (SPC) per far passare il progetto alla fase di costruzione, per arrivare al lancio nel 2020..

Esattamente nel giugno 2012 lo Science Programme Committee dell’ESA ha formalizzato il Multilateral Agreement tra ESA e tredici agenzie spaziali europee, per la leadership degli strumenti di bordo di Euclid, la costruzione dei loro sottosistemi e la realizzazione del software per la gestione e l’analisi dei dati scientifici. Ha inoltre approvato il Memorandum of Understanding con la NASA che definisce la partecipazione degli Stati Uniti alla missione attraverso la fornitura dei rivelatori per la radiazione infrarossa.

La partecipazione al programma “Cosmic Vision 2015-2025” di ESA è l’impegno maggiore dell’Agenzia Spaziale Italiana per i prossimi anni nel settore dell’esplorazione e osservazione dell’Universo. In particolare per la missione Euclid ASI supporterà le attività scientifiche e tecniche svolte da INAF e dall’Università di Bologna e, in parallelo, selezionerà e finanzierà l’industria italiana che dovrà realizzare i delicati sottosistemi dei due strumenti di bordo di responsabilità italiana. Euclid diventa ora la punta di diamante per gli studi dell’Universo nei prossimi 20 anni, e rappresenta un investimento prezioso per i giovani scienziati italiani

L’Euclid Consortium fornirà due strumenti all’ESA, uno strumento per immagini nel visibile (VIS) e uno strumento per fotometria e spettroscopia nel vicino infrarosso (NISP). Il grande campo di vista di questi strumenti permetterà di raccogliere un’enorme quantità di dati di qualità eccezionale su una grande porzione di cielo. Il contributo dell’Italia ai due strumenti, con la responsabilità sull’elettronica e il software di bordo, sarà fondamentale per il successo della missione.

Saranno richieste sofisticate risorse informatiche dedicate all’analisi dei dati di Euclid, per cercare le tracce dell’energia oscura, che, paradossalmente, sono molto piccole, nonostante essa raggiunga il 75% della densità di energia dell’Universo. Il Segmento di Terra o Science Ground Segment (SGS), che coordina l’analisi di tutti i dati Euclid, comprende centinaia di scienziati sparsi in tutta Europa e richiede uno sforzo enorme per organizzare e lavorare in sinergia.

da Sorrentino | Giu 6, 2013 | Astronomia, Primo Piano

Un team internazionale di astronomi, guidato dall’italiano Nico Cappelluti, ha scoperto che la presenza di buchi neri era già rilevante anche fra le primissime stelle dell’universo. Ciò è stato possibile mettendo a confronto, per una stessa regione di cielo, il fondo a infrarossi con quello a raggi X. Ciò che emerge dai dati è che una sorgente di raggi infrarossi su cinque, fra quelle risalenti all’universo primordiale, è un buco nero. «Abbiamo impiegato quasi cinque anni, per portare a termine questo studio. Ma i risultati sono sorprendenti», dice Cappelluti, astronomo presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna. «I nostri risultati attribuiscono ai buchi neri almeno il 20 per cento dell’emissione cosmica di fondo infrarossa. Questo significa che, all’epoca delle prime stelle, i buchi neri già erano intenti a cibarsi di gas in modo frenetico», spiega Alexander Kashlinsky, astrofisico presso il Goddard Space Flight Center della NASA, nel Maryland.

Un team internazionale di astronomi, guidato dall’italiano Nico Cappelluti, ha scoperto che la presenza di buchi neri era già rilevante anche fra le primissime stelle dell’universo. Ciò è stato possibile mettendo a confronto, per una stessa regione di cielo, il fondo a infrarossi con quello a raggi X. Ciò che emerge dai dati è che una sorgente di raggi infrarossi su cinque, fra quelle risalenti all’universo primordiale, è un buco nero. «Abbiamo impiegato quasi cinque anni, per portare a termine questo studio. Ma i risultati sono sorprendenti», dice Cappelluti, astronomo presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna. «I nostri risultati attribuiscono ai buchi neri almeno il 20 per cento dell’emissione cosmica di fondo infrarossa. Questo significa che, all’epoca delle prime stelle, i buchi neri già erano intenti a cibarsi di gas in modo frenetico», spiega Alexander Kashlinsky, astrofisico presso il Goddard Space Flight Center della NASA, nel Maryland.

Tutto ha avuto inizio nel 2005, quando Kashlinsky e alcuni suoi colleghi, analizzando i dati del telescopio spaziale infrarosso Spitzer della NASA, notarono per la prima volta un bagliore residuo. Successive osservazioni hanno confermato la persistenza d’un bagliore irregolare residuo, anche dopo un’accurata sottrazione del contributo di tutte le stelle e le galassie conosciute nella regione osservata. Da qui la conclusione che si trattava del fondo cosmico a raggi infrarossi (CIB), una luce risalente all’epoca in cui prendevano forma le prime strutture dell’universo, fra le quali stelle e buchi neri primordiali.

La stessa regione di cielo è stata osservata nel 2007 anche da un telescopio spaziale a raggi X, il satellite Chandra, sempre della NASA. Elaborando i dati multibanda raccolti in quell’occasione, Cappelluti ha prodotto mappe a raggi X, rimuovendo tutte le sorgenti conosciute in tre lunghezze d’onda. E di nuovo, proprio come con Spitzer, è rimasto un bagliore di fondo, questa volta però in banda X: il CXB, dunque, o fondo cosmico a raggi X. Dal confronto fra le due mappe, è emerso che le fluttuazioni del bagliore residuo alle energie X più basse mostrano una coerenza significativa con quelle presenti nelle mappe a infrarossi.

La scoperta non deriva da osservazioni puntuali: nemmeno i telescopi più potenti sarebbero in grado di distinguere le stelle e i buchi neri più distanti come singole sorgenti. Ma l’analisi del loro bagliore complessivo, giunto fino a noi dopo un viaggio lungo miliardi di anni luce, ha comunque permesso agli astronomi d’estrarre i contributi relativi di stelle e buchi neri della prima generazione. È un po’ come osservare da Milano uno spettacolo pirotecnico in corso a Palermo, spiegano gli autori dello studio per illustrare il metodo da loro seguito: i singoli fuochi d’artificio sono troppo deboli per essere visti, ma se si potessero rimuovere tutte le sorgenti luminose nel mezzo, sarebbe possibile rilevare un bagliore residuo. La presenza di fumo, poi, rafforzerebbe ulteriormente la conclusione che almeno parte di quel bagliore proviene proprio dallo spettacolo pirotecnico.

Nel caso delle mappe del CIB e del CXB, sia una parte dell’emissione infrarossa che di quella X sembrano provenire dalle stesse regioni del cielo. E le uniche sorgenti in grado di emettere in entrambe queste bande con l’intensità necessaria, spiegano gli scienziati, sono proprio i buchi neri. Le galassie normali, comprese quelle con i tassi di formazione stellare più elevati, non ci riuscirebbero. Non solo: per rimanere indistinte, le sorgenti alimentate dai buchi neri devono trovarsi a distanze estreme.

da Sorrentino | Mag 28, 2013 | Astronomia, Missioni, Primo Piano, Servizi Satellitari

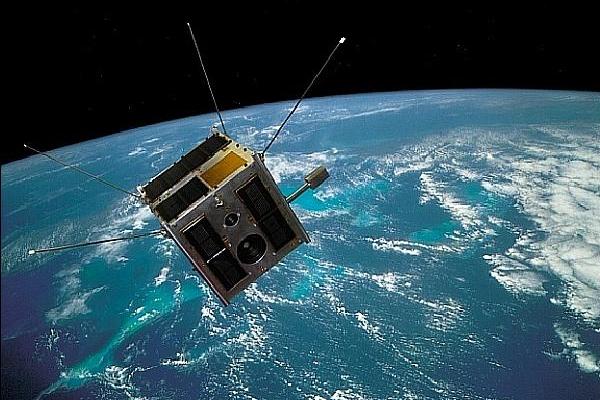

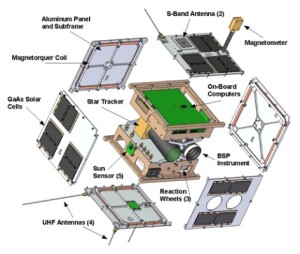

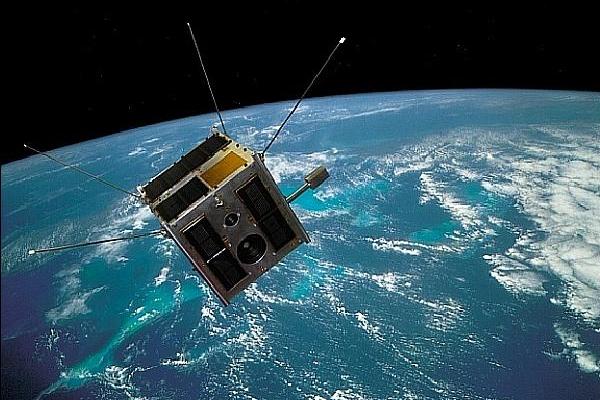

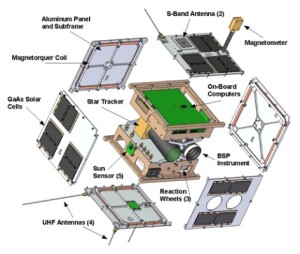

Una costellazione di sei nanosatelliti equipaggiati di tutto punto per misurare fotometricamente le oscillazioni e le variazioni in temperatura delle stelle più luminose, quelle con magnitudine apparente inferiore a 4, visibili dunque anche a occhio nudo. Sei cubetti che servono a realizzare la missione BRITE (acronimo di BRIght Target Explorer), presentata a Vancouver, realizzata in parti uguali – un terzo a testa, ovvero due satelliti per ciascun paese – da Austria, Canada e Polonia. La prima coppia è già in orbita ed è il primo tassello di un minuscolo quanto efficiente telescopio spaziale concepito per studiare le stelle variabili più luminose. Sono i più piccoli telescopi della storia dell’era spaziale per svelare i segreti delle più grandi stelle della storia dell’universo. Massa e dimensioni sono grosso modo quelle d’una batteria per auto: ogni satellite BRITE è infatti un cubetto da 20 cm di lato per 8 kg di peso. Veri e propri gioielli di tecnologia spaziale in miniatura, in cui figurano celle fotovoltaiche, antenne UHF e S-band, l’immancabile computer di bordo e tutto il necessario per il controllo d’assetto: tre giroscopi, magnetometro, star tracker, sensori solari.

Una costellazione di sei nanosatelliti equipaggiati di tutto punto per misurare fotometricamente le oscillazioni e le variazioni in temperatura delle stelle più luminose, quelle con magnitudine apparente inferiore a 4, visibili dunque anche a occhio nudo. Sei cubetti che servono a realizzare la missione BRITE (acronimo di BRIght Target Explorer), presentata a Vancouver, realizzata in parti uguali – un terzo a testa, ovvero due satelliti per ciascun paese – da Austria, Canada e Polonia. La prima coppia è già in orbita ed è il primo tassello di un minuscolo quanto efficiente telescopio spaziale concepito per studiare le stelle variabili più luminose. Sono i più piccoli telescopi della storia dell’era spaziale per svelare i segreti delle più grandi stelle della storia dell’universo. Massa e dimensioni sono grosso modo quelle d’una batteria per auto: ogni satellite BRITE è infatti un cubetto da 20 cm di lato per 8 kg di peso. Veri e propri gioielli di tecnologia spaziale in miniatura, in cui figurano celle fotovoltaiche, antenne UHF e S-band, l’immancabile computer di bordo e tutto il necessario per il controllo d’assetto: tre giroscopi, magnetometro, star tracker, sensori solari.

Ogni nano satellite è dotato di mini-telescopio a cinque lenti, con un’apertura di 3 cm, accoppiato a un filtro e a un sensore CCD da 4008 x 2672 pixel. Quanto basta per misurare le variazioni di luminosità delle stelle bersaglio. Variazioni che possono essere dovute a fenomeni di astrosismologia, dunque vere e proprie pulsazioni originate nella struttura interna delle stelle. O alle macchie presenti in superficie, come quelle ben note legate ai cicli del nostro Sole. O ancora a eruzioni superficiali. A volte, poi, all’origine d’una variazione di luminosità può esserci un’eclissi, causata dal transito d’un esopianeta.

Ogni nano satellite è dotato di mini-telescopio a cinque lenti, con un’apertura di 3 cm, accoppiato a un filtro e a un sensore CCD da 4008 x 2672 pixel. Quanto basta per misurare le variazioni di luminosità delle stelle bersaglio. Variazioni che possono essere dovute a fenomeni di astrosismologia, dunque vere e proprie pulsazioni originate nella struttura interna delle stelle. O alle macchie presenti in superficie, come quelle ben note legate ai cicli del nostro Sole. O ancora a eruzioni superficiali. A volte, poi, all’origine d’una variazione di luminosità può esserci un’eclissi, causata dal transito d’un esopianeta.

La costellazione di satelliti BRITE, una volta interamente dispiegata (al momento è in orbita la coppia austriaca, si prevede che sarà raggiunta dagli altri quattro entro la fine del 2014), promette di riuscire a catturare tutti questi mutamenti qualora avvenissero in una delle centinaia di stelle – quelle con magnitudine inferiore a 4 sono 513 – presenti nel suo paniere. Non male, per una flotta spaziale quasi tascabile.

da Sorrentino | Mag 15, 2013 | Astronomia, Attualità, Primo Piano

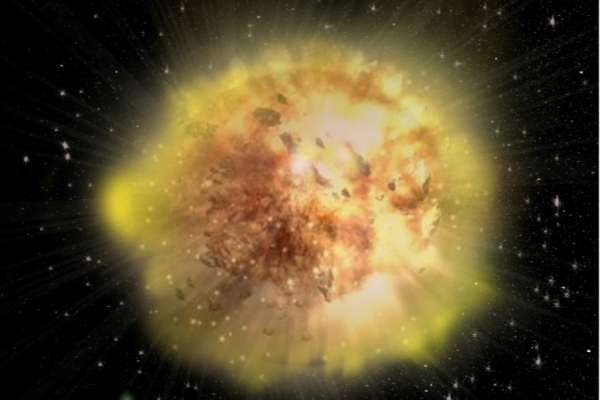

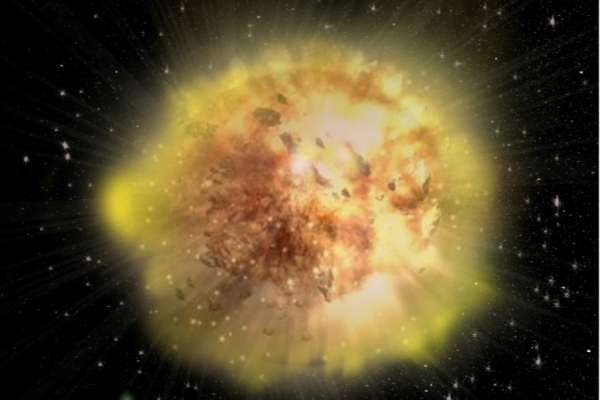

Prevedere l’esplosione di una supernova poteva sembrare, fino a qualche decenni addietro, materia da fantascienza. Se poi un tale evento si è verificato dieci miliardi di anni fa, ben prima della formazione del nostro sistema solare che vanta un’età di cinque miliardi di anni, si intuisce come la capacità di annunciare un fenomeno basando su osservazioni rivoluzioni di fatto l’astrofisica. A riuscirci è stato il Centro Internazionale di Astrofisica Relativistica (Icra), con sede all’Università La Sapienza di Roma e guidato dall’astrofisico Remo Ruffini, che ha pubblicato le conclusioni sulla rivista scientifica online ArXiv basandosi sulle osservazioni condotte con il Gran Telescopio Canarias. Un lavoro magistrale condotto da gruppo di giovani ricercatori e studenti – sotto la direzione scientifica del prof. Remo Ruffini e appartenenti al dottorato internazionale di Astrofisica Relativistica. Si tratta di un primato assoluto per il giovane gruppo di astrofisici italiani, capaci di intravedere con largo anticipo quello che sarebbe stato visibile nel giro di quindici giorni come atto finale della vita di una stella gigantesca, mettendo in relazione i lampi di raggi gamma e il sopraggiungere dell’esplosione connesso al massimo splendore. E’ la prima volta nella storia dell’astrofisica e dell’astronomia che si e’ in grado di prevedere un simile fenomeno. La stella che ha originato la supernova faceva parte di un sistema binario, la cui stella compagna era una stella di neutroni. L’esplosione della supernova ha generato trasferimento di massa stellare sulla stella compagna, che e’ collassata trasformandosi in un ‘buco nero’ ed emettendo un Gamma Ray Burst. Grazie all’allertamento fornito dal gruppo del prof. Ruffini, i telescopi spaziali hanno potuto osservare con nitidezza il fenomeno, nella direzione della costellazione del Leone, avendone conferma alle 22:21 (ora italiana) del 14 maggio 2013 dal Gran Telescopio Canarias (GTC) dove operava Anna Penacchioni, studentessa del dottorato internazionale Icranet a Roma.

Prevedere l’esplosione di una supernova poteva sembrare, fino a qualche decenni addietro, materia da fantascienza. Se poi un tale evento si è verificato dieci miliardi di anni fa, ben prima della formazione del nostro sistema solare che vanta un’età di cinque miliardi di anni, si intuisce come la capacità di annunciare un fenomeno basando su osservazioni rivoluzioni di fatto l’astrofisica. A riuscirci è stato il Centro Internazionale di Astrofisica Relativistica (Icra), con sede all’Università La Sapienza di Roma e guidato dall’astrofisico Remo Ruffini, che ha pubblicato le conclusioni sulla rivista scientifica online ArXiv basandosi sulle osservazioni condotte con il Gran Telescopio Canarias. Un lavoro magistrale condotto da gruppo di giovani ricercatori e studenti – sotto la direzione scientifica del prof. Remo Ruffini e appartenenti al dottorato internazionale di Astrofisica Relativistica. Si tratta di un primato assoluto per il giovane gruppo di astrofisici italiani, capaci di intravedere con largo anticipo quello che sarebbe stato visibile nel giro di quindici giorni come atto finale della vita di una stella gigantesca, mettendo in relazione i lampi di raggi gamma e il sopraggiungere dell’esplosione connesso al massimo splendore. E’ la prima volta nella storia dell’astrofisica e dell’astronomia che si e’ in grado di prevedere un simile fenomeno. La stella che ha originato la supernova faceva parte di un sistema binario, la cui stella compagna era una stella di neutroni. L’esplosione della supernova ha generato trasferimento di massa stellare sulla stella compagna, che e’ collassata trasformandosi in un ‘buco nero’ ed emettendo un Gamma Ray Burst. Grazie all’allertamento fornito dal gruppo del prof. Ruffini, i telescopi spaziali hanno potuto osservare con nitidezza il fenomeno, nella direzione della costellazione del Leone, avendone conferma alle 22:21 (ora italiana) del 14 maggio 2013 dal Gran Telescopio Canarias (GTC) dove operava Anna Penacchioni, studentessa del dottorato internazionale Icranet a Roma.

All’età di 91 anni Margherita Hack è andata incontro all’universo che ha studiato per tutta la vita. Il suo cuore, da tempo malato, ha smesso di battere all’ospedale triestino di Cattinara, non lontano dall’inseparabile osservatorio astronomico dove ha svolto la sua intensa attività di ricerca cosmica e che ha diretto per oltre vent’anni. Dichiaratamente atea, schietta e intellettualmente onesta, avversaria agguerrita dell’astrologia e della superstizione, Margherita Hack rimane una delle figure più prestigiose dalla scienza italiana, di assoluta fama mondiale.

All’età di 91 anni Margherita Hack è andata incontro all’universo che ha studiato per tutta la vita. Il suo cuore, da tempo malato, ha smesso di battere all’ospedale triestino di Cattinara, non lontano dall’inseparabile osservatorio astronomico dove ha svolto la sua intensa attività di ricerca cosmica e che ha diretto per oltre vent’anni. Dichiaratamente atea, schietta e intellettualmente onesta, avversaria agguerrita dell’astrologia e della superstizione, Margherita Hack rimane una delle figure più prestigiose dalla scienza italiana, di assoluta fama mondiale.