da Sorrentino | Mag 6, 2013 | Astronomia, Primo Piano, Programmi

ESRIN, il Centro dell’Agenzia Spaziale Europea per l’Osservazione della Terra situato a Frascati, ospita il 22 maggio, alla presenza degli esperti ESA e dei partner principali dell’industria e della ricerca europei, la cerimonia di inaugurazione del ‘Near Earth Object Coordination Centre’, il nuovo sistema di avvertimento per la ricerca di asteroidi e meteoriti.

ESRIN, il Centro dell’Agenzia Spaziale Europea per l’Osservazione della Terra situato a Frascati, ospita il 22 maggio, alla presenza degli esperti ESA e dei partner principali dell’industria e della ricerca europei, la cerimonia di inaugurazione del ‘Near Earth Object Coordination Centre’, il nuovo sistema di avvertimento per la ricerca di asteroidi e meteoriti.

Il NEO-CC sarà il punto centrale di accesso ad una rete europea di sorgenti dati NEO (Near Earth Object, oggetti vicini alla Terra) e di fornitori di informazioni in corso di formazione all’interno del Programma SSA (Space Situational Awareness) dell’ESA. Gli scienziati stimano che ci siano oltre 600.000 asteroidi nel nostro sistema solare, circa 10.000 dei quali sono oggetti vicini alla Terra (NEO), ad esempio la loro orbita si avvicina a quella della Terra ed un impatto con il nostro pianeta non può essere escluso. Prova drammatica che ciascuno di questi può colpire la Terra si è avuta il 15 febbraio 2013, quando un oggetto non identificato che viaggiava a 67.000 km orari e che si pensa avesse un diametro di 17-20mt è esploso sopra Chelyabinsk, Russia, con un’energia 20-30 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. La risultante onda ha causato danni estesi e feriti.

Il NEO-CC dell’ESA fungerà da Centro dati pre-operativo per migliorare l’avvertimento di impatto e darà supporto agli esperti nel campo unendo gli assetti europei nuovi ed esistenti, i sistemi ed i sensori; sosterrà l’integrazione e le operazioni iniziali della rete di distribuzione delle informazioni del Centro NEO dell’Agenzia. Il Centro servirà anche come punto focale per gli studi scientifici necessari per migliorare i servizi di allerta NEO e fornire dati quasi in tempo reale agli utenti europei ed internazionali, compresi organi scientifici, organizzazioni internazionali ed agli organi decisionali governativi.

Maggiori informazioni sul Programma SSA dell’ESA

https://www.esa.int/ssa

https://www.esa.int/ssa_neo

Pagine web NEO-CC

https://neo.ssa.esa.int/

da Sorrentino | Mag 6, 2013 | Astronomia, Eventi, Primo Piano

Bologna ospita l’appuntamento annuale della SAIt, la Società Astronomica Italiana, evoluzione della Società Spettroscopisti Italiana fondata dall’astronomo Pietro Tacchini nel 1871. Il 57° Congresso della SAIt, organizzato con la collaborazione e il supporto dell’INAF, rappresenta una autorevole occasione di presentazione, approfondimento e discussione di temi e risultati scientifici, progetti ed attività di grande impatto ed attualità o prospettiva per l’intera comunità, includendo in questo sia il mondo della ricerca professionale, sia quello didattico e formativo, sia quello della comunicazione e della divulgazione. Ovviamente con uno sguardo alla ricerca e alla scienza nel complesso, per l’importanza che la cultura scientifica rappresenta nella crescita di un Paese. E proprio a richiamare lo sforzo comune che deve essere fatto per difendere questo importante ambito culturale, l’apertura del congresso è stata dedicata alla Città della Scienza di Napoli e alla sua futura ricostruzione. La SAIt, infatti, svolge un ruolo di istituzione aperta alla intera comunità scientifica, didattica e di divulgazione offrendo una “palestra” di incontro e confronto fra tutti coloro che, a qualunque titolo, si occupano o anche solo si interessano di astronomia.

Bologna ospita l’appuntamento annuale della SAIt, la Società Astronomica Italiana, evoluzione della Società Spettroscopisti Italiana fondata dall’astronomo Pietro Tacchini nel 1871. Il 57° Congresso della SAIt, organizzato con la collaborazione e il supporto dell’INAF, rappresenta una autorevole occasione di presentazione, approfondimento e discussione di temi e risultati scientifici, progetti ed attività di grande impatto ed attualità o prospettiva per l’intera comunità, includendo in questo sia il mondo della ricerca professionale, sia quello didattico e formativo, sia quello della comunicazione e della divulgazione. Ovviamente con uno sguardo alla ricerca e alla scienza nel complesso, per l’importanza che la cultura scientifica rappresenta nella crescita di un Paese. E proprio a richiamare lo sforzo comune che deve essere fatto per difendere questo importante ambito culturale, l’apertura del congresso è stata dedicata alla Città della Scienza di Napoli e alla sua futura ricostruzione. La SAIt, infatti, svolge un ruolo di istituzione aperta alla intera comunità scientifica, didattica e di divulgazione offrendo una “palestra” di incontro e confronto fra tutti coloro che, a qualunque titolo, si occupano o anche solo si interessano di astronomia.

Con tale intento SAIt e INAF hanno organizzato il congresso, pianificando un ricco programma di informazione e discussione su un ampio spettro di problematiche legate alle eccellenze scientifiche e ai grandi progetti, oltre a due workshop dedicati a didattica, divulgazione, outreach, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e museale.

L’intento è quello di illustrare lo stato di avanzamento di molti progetti, i problemi ad essi connessi e le opportunità che possono offrire. In questo quadro, la giornata finale è stata dedicata alla rimodulazione del piano di attività decennale, redatto nel 2006, alla luce da una parte dei continui, spettacolari sviluppi della ricerca e, dall’altra, di una indispensabile realistica valutazione delle risorse scientifiche, economiche e umane in un contesto nazionale particolarmente difficile.

Per offrire ai partecipanti un’adeguata panoramica della ricerca astronomica italiana, è stato dato ampio spazio ai risultati conseguiti dai giovani ricercatori, coinvolti in prima persona nella presentazione dei propri lavori. La loro presenza e il naturale bisogno di reclutarne sempre di nuovi così da garantire all’astrofisica il necessario apporto di nuove idee, spiega la decisione di dedicare un workshop specifico alla didattica ed alla formazione.

da Sorrentino | Apr 30, 2013 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

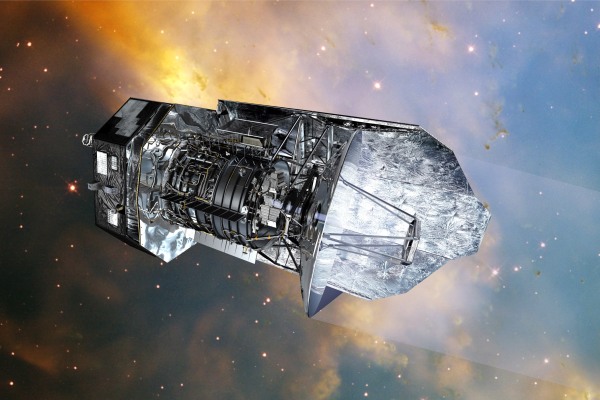

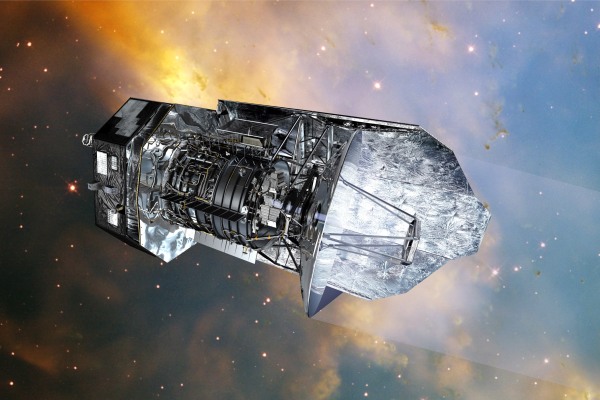

Dopo quasi quattro anni di osservazioni, la missione Herschel dell’Agenzia Spaziale Europea si è conclusa: è terminata la scorta di elio superfluido, indispensabile per il raffreddamento degli strumenti scientifici di bordo e per il loro corretto funzionamento. La contenuta evaporazione dell’elio ha consentito di osservare il cielo per alcuni mesi in più rispetto a quanto stabilito dalle più rosee previsioni, superando le 22.000 ore complessive di osservazioni, ovvero più del 10 per cento di quanto inizialmente programmato. Questo inaspettato traguardo è solo un altro dei successi della missione che è divenuta una pietra miliare dell’astrofisica del secondo millennio.

Dopo quasi quattro anni di osservazioni, la missione Herschel dell’Agenzia Spaziale Europea si è conclusa: è terminata la scorta di elio superfluido, indispensabile per il raffreddamento degli strumenti scientifici di bordo e per il loro corretto funzionamento. La contenuta evaporazione dell’elio ha consentito di osservare il cielo per alcuni mesi in più rispetto a quanto stabilito dalle più rosee previsioni, superando le 22.000 ore complessive di osservazioni, ovvero più del 10 per cento di quanto inizialmente programmato. Questo inaspettato traguardo è solo un altro dei successi della missione che è divenuta una pietra miliare dell’astrofisica del secondo millennio.

Successi in cui l’Italia ha avuto un ruolo determinate: attraverso un supporto importante dell’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, il nostro Paese ha partecipato alla costruzione di tutti e tre gli strumenti a bordo della missione, fornendo contributi tecnologici d’avanguardia che hanno visto coinvolti alcuni istituti di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e due tra le industrie italiane aerospaziali più importanti, la Carlo Gavazzi Space S.p.A. (ora Compagnia Generale dello Spazio), e la Galileo Avionica (ora Selex Galileo S.p.A.).

“L’alto livello scientifico e tecnologico del contributo italiano alla missione è basato sull’esperienza maturata nella partecipazione a precedenti missioni spaziali per l’astronomia infrarossa, esperienza poi continuamente arricchita con l’impegno quotidiano che ricercatori e tecnici hanno dedicato a Herschel” dice Elisabetta Tommasi, dell’Unità Osservazione dell’Universo dell’Agenzia Spaziale Italiana. “L’ASI ha seguito e supportato costantemente questo cammino, che ha portato alla costituzione di un grande ‘capitale’ da mantenere e potenziare in prospettiva futura”.

L’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) di Roma dell’INAF ha fornito i sistemi software di controllo dei tre strumenti di bordo, l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, l’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste e il dipartimento di Astronomia dell’Università di Padova hanno collaborato fornendo personale altamente qualificato per i centri di controllo degli strumenti, che hanno seguito la missione sin dalle prime fasi di assemblaggio a Terra fino agli ultimi giorni di operazione, contribuendo all’aggiornamento e miglioramento continuo delle procedure di calibrazione. “La comunità italiana ha partecipato con entusiasmo alla missione, contribuendo significativamente sia alla realizzazione degli strumenti che alla definizione e all’analisi scientifica dei più importanti programmi osservativi” sottolinea Anna Maria di Giorgio, dell’INAF-IAPS, responsabile delle attività scientifiche italiane per la missione Herschel. “È quindi con grande emozione che abbiamo accolto la notizia dell’esaurimento della riserva di elio a bordo e della conclusione della fase operativa. Oggi si chiude un pezzo importante della nostra vita – intendo quella di tutti noi che abbiamo lavorato per oltre 15 anni alla missione e ai suoi Key project scientifici. Ma c’è ancora così tanto da fare per lo sfruttamento dei dati che non possiamo permetterci di sederci sugli allori!”

Molta infatti è l’attesa per i risultati scientifici che potranno ancora arrivare dalle future analisi dell’enorme mole di dati raccolti e grazie ai quali è già stata scoperta l’esistenza di onnipresenti strutture filamentari nelle regioni di formazione stellare contenute all’interno delle grandi nubi molecolari della nostra galassia, esplorate con una risoluzione spaziale senza precedenti. I filamenti osservati svolgono un ruolo chiave nel processo di formazione delle stelle. Le bellissime immagini di Herschel, così ricche di dettagli, mostrano come alcune nubi abbiano sviluppato filamenti così densi che stanno collassando sotto l’effetto della loro stessa gravità e aprono di fatto un nuovo capitolo sulla comprensione dei meccanismi della formazione stellare galattica.

Lo studio spettroscopico nell’infrarosso con Herschel dei sistemi stellari in formazione ha, poi, permesso di osservare per la prima volta strutture ancora in fase di contrazione gravitazionale. Herschel ha rivelato in alcune di esse una quantità di vapor d’acqua sufficiente a riempire più di 2000 volte tutti gli oceani della Terra. Questa scoperta è stata ottenuta all’interno di un’altro dei grandi progetti scientifici della missione, quello di seguire le tracce della presenza di acqua, una molecola cruciale per la vita, a partire dalle nubi di formazione stellare sino alla sua osservazione nei dischi protoplanetari che circondano le stelle appena formate.

Ma l’alta sensibilità degli strumenti a bordo di Herschel ha permesso anche di osservare la formazione di stelle nelle altre galassie, partendo da quelle vicine, come Andromeda, fino a galassie situate a miliardi di anni luce lontano da noi. Si è scoperto che molte tra quelle più distanti, più di 10 miliardi di anni luce, hanno un tasso di formazione stellare elevatissimo, producendo centinaia di migliaia di stelle all’anno.

Herschel è stato il più grande osservatorio astronomico orbitante mai costruito dall’uomo. Il suo telescopio ha uno specchio primario del diametro di 3.5 m, pari a una volta e mezzo il diametro del telescopio spaziale Hubble, progettato per operare nell’intervallo spettrale che va dal lontano infrarosso al submillimetrico, una banda di radiazione inaccessibile ai telescopi terrestri.

Herschel continuerà le comunicazioni con la Terra per qualche tempo, permettendo agli ingegneri dell’ESA di condurre tutta una serie di test tecnici soltanto alla fine dei quali il satellite verrà spedito verso una orbita stabile “di parcheggio” intorno al Sole, simile a quella di un asteroide o di una cometa.

da Sorrentino | Apr 19, 2013 | Astronomia, Primo Piano

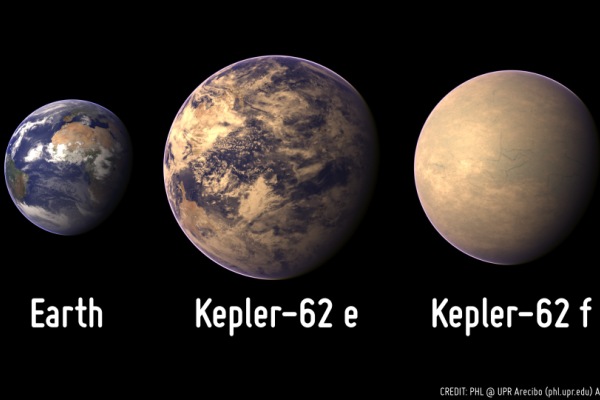

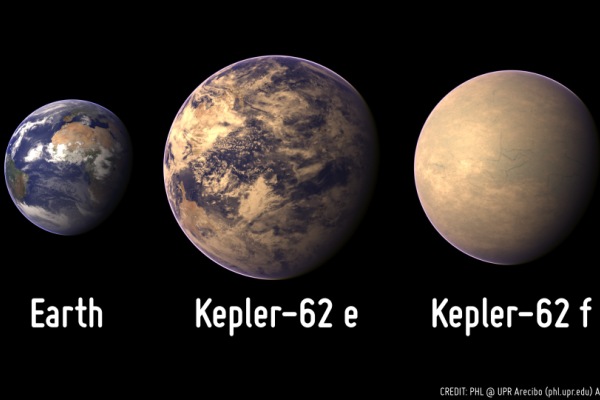

A due mesi dall’annuncio della scoperta del più piccolo pianeta roccioso finora conosciuto intorno a un’altra stella, il telescopio spaziale Kepler svela l’esistenza di altri due corpi planetari che parrebbero avere caratteristiche le più simili alla Terra. Orbitano in quella che viene definita “zona abitabile”, ovvero a una distanza dalla propria stella che permette l’esistenza dell’acqua allo stato liquido. Distano fra i due e i tremila anni luce da noi e appartengono a un sistema planetario formato intorno alla stella Kepler-62, più piccola e più fredda del Sole. Dei cinque pianeti di cui è composto, i più interessanti sono quelli denominati 62e e 62f, in quanto hanno dimensioni di poco superiori al nostro pianeta. Kepler-62e orbita sul bordo interno della zona abitabile ed è circa il 60 per cento più grande della Terra; Kepler-62f è solo il 40 per cento più grande ma potrebbe anche avere una composizione rocciosa, elemento che lo fa assomigliare al nostro pianeta. Più incerte le caratteristiche di un terzo pianeta, Kepler-69c, ben il 70 per cento più grande della Terra e con un’orbita di 242 giorni intorno a una stella simile al Sole, che lo fa assomigliare molto a Venere. Il satellite Kepler della Nasa, lanciato nel 2009, ha fornito una grossa accelerazione alla scoperta di pianeti extrasolari. Al momento se ne conoscono 844 che orbitano attorno a 658 stelle della nostra galassia.

A due mesi dall’annuncio della scoperta del più piccolo pianeta roccioso finora conosciuto intorno a un’altra stella, il telescopio spaziale Kepler svela l’esistenza di altri due corpi planetari che parrebbero avere caratteristiche le più simili alla Terra. Orbitano in quella che viene definita “zona abitabile”, ovvero a una distanza dalla propria stella che permette l’esistenza dell’acqua allo stato liquido. Distano fra i due e i tremila anni luce da noi e appartengono a un sistema planetario formato intorno alla stella Kepler-62, più piccola e più fredda del Sole. Dei cinque pianeti di cui è composto, i più interessanti sono quelli denominati 62e e 62f, in quanto hanno dimensioni di poco superiori al nostro pianeta. Kepler-62e orbita sul bordo interno della zona abitabile ed è circa il 60 per cento più grande della Terra; Kepler-62f è solo il 40 per cento più grande ma potrebbe anche avere una composizione rocciosa, elemento che lo fa assomigliare al nostro pianeta. Più incerte le caratteristiche di un terzo pianeta, Kepler-69c, ben il 70 per cento più grande della Terra e con un’orbita di 242 giorni intorno a una stella simile al Sole, che lo fa assomigliare molto a Venere. Il satellite Kepler della Nasa, lanciato nel 2009, ha fornito una grossa accelerazione alla scoperta di pianeti extrasolari. Al momento se ne conoscono 844 che orbitano attorno a 658 stelle della nostra galassia.

da Sorrentino | Apr 12, 2013 | Astronomia, Eventi, Primo Piano

Uno dei cannocchiali di Galileo Galilei, finemente decorato con incisioni in oro, fedele riproduzione dell’originale conservato al Museo della Scienza di Firenze, è oggetto dell’esposizione in programma all’Accademia dei Lincei dal 15 al 30 aprile 2013. Il cannocchiale è lungo 1,5 metri e consente 10 ingrandimenti. L’esposizione fa parte delle celebrazioni per il IV centenario della pubblicazione “Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari” di Galileo Galilei, avvenuta nel 1613 a cura dell’Accademia dei Lincei, fondata dieci anni prima da Federico Cesi. Accanto al cannocchiale saranno osservabili anche la prima copia a stampa della pubblicazione e manoscritti originali di Galileo sullo studio delle macchie solari. Arricchiscono la mostra alcuni filmati tra cui: la vita di Galileo di Brecht con Buazzelli; Il Galileo della Cavani; l’intervista di Italo Calvino su Galilei e l’intervista della RAI a Giovanni Bignami, Accademico Linceo, con una animazione video che mostra in movimento i satelliti di Giove disegnati da Galileo.

Uno dei cannocchiali di Galileo Galilei, finemente decorato con incisioni in oro, fedele riproduzione dell’originale conservato al Museo della Scienza di Firenze, è oggetto dell’esposizione in programma all’Accademia dei Lincei dal 15 al 30 aprile 2013. Il cannocchiale è lungo 1,5 metri e consente 10 ingrandimenti. L’esposizione fa parte delle celebrazioni per il IV centenario della pubblicazione “Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari” di Galileo Galilei, avvenuta nel 1613 a cura dell’Accademia dei Lincei, fondata dieci anni prima da Federico Cesi. Accanto al cannocchiale saranno osservabili anche la prima copia a stampa della pubblicazione e manoscritti originali di Galileo sullo studio delle macchie solari. Arricchiscono la mostra alcuni filmati tra cui: la vita di Galileo di Brecht con Buazzelli; Il Galileo della Cavani; l’intervista di Italo Calvino su Galilei e l’intervista della RAI a Giovanni Bignami, Accademico Linceo, con una animazione video che mostra in movimento i satelliti di Giove disegnati da Galileo.

L’esposizione, che ripercorre a grandi linee la straordinaria avventura intellettuale ed umana dello scienziato toscano,affianca una giornata di studi galileiana dedicata alla pubblicazione “Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari” che è la prima opera a stampa con la quale l’Accademia dei lincei, ha iniziato quattro secoli or sono l’opera di diffusione delle conoscenze scientifiche che tuttora la contraddistingue. Oltre a celebrare le prime osservazioni delle macchie solari fatte da Galileo nel luglio 1610, che rappresentano l’inizio degli studi sul Sole, la giornata galileiana all’Accademia dei Lincei ospita scienziati di rilevanza internazionale e ripercorre i più importanti progressi attuali nel campo della fisica del sole e dello studio del ruolo che la nostra stella ha nel determinare le condizioni fisiche dell’ambiente spaziale e terrestre. Un’occasione per richiamare presentati i maggiori progetti tecnologici che riguardano lo studio del sole dallo spazio, come ad esempio la missione Solar Orbiter ed i progetti dell’Agenzia Spaziale Italiana, e dalla terra, come il futuro telescopio solare europeo EST, alla cui progettazione partecipa la comunità eliofisica italiana.

Il programma della Giornata Galileiana all’Accademia dei Lincei

Galileo programma-invito

da Sorrentino | Apr 6, 2013 | Astronomia, Primo Piano

L’universo brulica di pianeti extrasolari, alcuni dei quali con caratteristiche chimico-fisiche simili alla Terra e quasi certamente formati da composti chimici e molecolari che sono i mattoni della vita. Ma la ricerca di materia organica più o meno evoluta al di fuori del nostro pianeta non rappresenta una semplice caccia agli alieni, quanto piuttosto uno strumento per comprendere com’è nata e si è evoluta la vita così come la conosciamo e intendiamo e quali forme potrebbero presentarsi indagando su altri mondi, a partire da quelli del nostro sistema solare. A queste domande, complesse e articolate, cerca di rispondere l’astrobiologia, branca scientifica che segna l’evoluzione dell’originaria esobiologia perché racchiude metodi di indagine che non si limitano a guardare oltre la fascia di Kuiper, la regione esterna del sistema solare che racchiude centinaia di asteroidi. Proprio a questi oggetti cosmici primitivi si rivolge in modo particolare l’attenzione di astrofisici e ricercatori che lavorano nel campo delle scienze biologiche, chimiche e fisiche. Non è un caso che il presidente della Società Italiana di Astrobiologia sia il genetista Enzo Gallori dell’Università di Firenze, il quale sottolinea come tutti gli esseri viventi condividono il principio di base della biologia: le cellule hanno una gerarchia, possono replicarsi e trasferire l’informazione contenuta nel DNA. E sull’origine dei primi polimeri sulla Terra primordiale, gli studiosi ritengono che il bombardamento di asteroidi e meteoriti potrebbe aver contribuito a concentrare gli elementi essenziali, ma che ci sia stata anche un’azione protettiva dei filamenti di DNA, assorbiti da particelle minerali e protetti così dall’incidenza letale dei raggi ultravioletti in assenza dello strato di ozono nell’atmosfera in formazione. Insomma, minerali come banche molecolari. Ed è per questo motivo che si va alla ricerca di tracce prebiotiche su Marte e corpi del sistema solare come Titano, ma nel contempo si rincorrono quegli oggetti primitivi come gli asteroidi in grado di farci compiere un viaggio a ritroso nel tempo. Alcuni di essi possono essere comete estinte e come tali interessanti per la ricerca di mattoni primordiali. In generale gli oggetti più interessanti per la ricerca della chimica organica sono ricchi di carbonio, quindi più leggeri, ma che non possono superare la barriera dell’atmosfera terrestre perché destinati a sfaldarsi. Per questo motivo i piccoli meteoriti, che pure cadono con una certa frequenza sulla Terra, conservano solo una parte delle informazioni sulla loro storia. Uno in particolare, caduto nel 1969 a Murchison in Australia e risalente a 4,6 miliardi di anni fa, è stato definito un dono del cielo perché esso ha rivelato di possedere un’enorme varietà di composti a base di carbonio, 70 aminoacidi, acidi carbossilici, basi nucleotidiche, composti organici fosfati e solforati, polioli (zuccheri). Si stima che la quantità di ossigeno sulla Terra presente prima dell’insorgere della vita fosse molto bassa (un miliardesimo del valore attuale), requisito fondamentale per l’ accumulo di molecole organiche prebiotiche, altrimenti soggette a ossidazione. Nadia Balucani, chimica dell’Università di Perugia, è tra le più attive nello studio dell’atmosfera di Titano, che l’astrofisico Carl Sagan definì un laboratorio su scala planetaria per lo studio della chimica prebiotica. L’ipotesi più interessante è che l’atmosfera ricca di azoto del satellite naturale di Saturno, obiettivo della missione Cassini-Huygens dal 2005, avrebbe molte somiglianze con quella primordiale della Terra, compresa la presenza dell’isotopo Argon 40, prodotto dal decadimento radioattivo del potassio.

L’universo brulica di pianeti extrasolari, alcuni dei quali con caratteristiche chimico-fisiche simili alla Terra e quasi certamente formati da composti chimici e molecolari che sono i mattoni della vita. Ma la ricerca di materia organica più o meno evoluta al di fuori del nostro pianeta non rappresenta una semplice caccia agli alieni, quanto piuttosto uno strumento per comprendere com’è nata e si è evoluta la vita così come la conosciamo e intendiamo e quali forme potrebbero presentarsi indagando su altri mondi, a partire da quelli del nostro sistema solare. A queste domande, complesse e articolate, cerca di rispondere l’astrobiologia, branca scientifica che segna l’evoluzione dell’originaria esobiologia perché racchiude metodi di indagine che non si limitano a guardare oltre la fascia di Kuiper, la regione esterna del sistema solare che racchiude centinaia di asteroidi. Proprio a questi oggetti cosmici primitivi si rivolge in modo particolare l’attenzione di astrofisici e ricercatori che lavorano nel campo delle scienze biologiche, chimiche e fisiche. Non è un caso che il presidente della Società Italiana di Astrobiologia sia il genetista Enzo Gallori dell’Università di Firenze, il quale sottolinea come tutti gli esseri viventi condividono il principio di base della biologia: le cellule hanno una gerarchia, possono replicarsi e trasferire l’informazione contenuta nel DNA. E sull’origine dei primi polimeri sulla Terra primordiale, gli studiosi ritengono che il bombardamento di asteroidi e meteoriti potrebbe aver contribuito a concentrare gli elementi essenziali, ma che ci sia stata anche un’azione protettiva dei filamenti di DNA, assorbiti da particelle minerali e protetti così dall’incidenza letale dei raggi ultravioletti in assenza dello strato di ozono nell’atmosfera in formazione. Insomma, minerali come banche molecolari. Ed è per questo motivo che si va alla ricerca di tracce prebiotiche su Marte e corpi del sistema solare come Titano, ma nel contempo si rincorrono quegli oggetti primitivi come gli asteroidi in grado di farci compiere un viaggio a ritroso nel tempo. Alcuni di essi possono essere comete estinte e come tali interessanti per la ricerca di mattoni primordiali. In generale gli oggetti più interessanti per la ricerca della chimica organica sono ricchi di carbonio, quindi più leggeri, ma che non possono superare la barriera dell’atmosfera terrestre perché destinati a sfaldarsi. Per questo motivo i piccoli meteoriti, che pure cadono con una certa frequenza sulla Terra, conservano solo una parte delle informazioni sulla loro storia. Uno in particolare, caduto nel 1969 a Murchison in Australia e risalente a 4,6 miliardi di anni fa, è stato definito un dono del cielo perché esso ha rivelato di possedere un’enorme varietà di composti a base di carbonio, 70 aminoacidi, acidi carbossilici, basi nucleotidiche, composti organici fosfati e solforati, polioli (zuccheri). Si stima che la quantità di ossigeno sulla Terra presente prima dell’insorgere della vita fosse molto bassa (un miliardesimo del valore attuale), requisito fondamentale per l’ accumulo di molecole organiche prebiotiche, altrimenti soggette a ossidazione. Nadia Balucani, chimica dell’Università di Perugia, è tra le più attive nello studio dell’atmosfera di Titano, che l’astrofisico Carl Sagan definì un laboratorio su scala planetaria per lo studio della chimica prebiotica. L’ipotesi più interessante è che l’atmosfera ricca di azoto del satellite naturale di Saturno, obiettivo della missione Cassini-Huygens dal 2005, avrebbe molte somiglianze con quella primordiale della Terra, compresa la presenza dell’isotopo Argon 40, prodotto dal decadimento radioattivo del potassio.

ESRIN, il Centro dell’Agenzia Spaziale Europea per l’Osservazione della Terra situato a Frascati, ospita il 22 maggio, alla presenza degli esperti ESA e dei partner principali dell’industria e della ricerca europei, la cerimonia di inaugurazione del ‘Near Earth Object Coordination Centre’, il nuovo sistema di avvertimento per la ricerca di asteroidi e meteoriti.

ESRIN, il Centro dell’Agenzia Spaziale Europea per l’Osservazione della Terra situato a Frascati, ospita il 22 maggio, alla presenza degli esperti ESA e dei partner principali dell’industria e della ricerca europei, la cerimonia di inaugurazione del ‘Near Earth Object Coordination Centre’, il nuovo sistema di avvertimento per la ricerca di asteroidi e meteoriti.