da Sorrentino | Mar 2, 2012 | Astronomia, Politica Spaziale, Primo Piano, Programmi

Si chiama Square Kilometre Array, in acronimo SKA, e rappresenta l’ambizioso progetto che mira a creare la più grande e sensibile rete di radiotelescopi mai concepita al mondo: 3.000 parabole da 15 metri ciascuna distribuite su una superficie vastissima per funzionare come un unico, gigantesco strumento, in ascolto dell’universo. È un progetto che vede l’Italia direttamente coinvolta con i ministeri per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, dello Sviluppo Economico e degli Esteri, oltre che con l’industria, Finmeccanica in testa. Con Gran Bretagna, Olanda e Cina, l’Italia fa parte dei Paesi fondatori e chiamati a decidere quale sarà la sede del super radiotelescopio. In gara Sudafrica e Australia.

Si chiama Square Kilometre Array, in acronimo SKA, e rappresenta l’ambizioso progetto che mira a creare la più grande e sensibile rete di radiotelescopi mai concepita al mondo: 3.000 parabole da 15 metri ciascuna distribuite su una superficie vastissima per funzionare come un unico, gigantesco strumento, in ascolto dell’universo. È un progetto che vede l’Italia direttamente coinvolta con i ministeri per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, dello Sviluppo Economico e degli Esteri, oltre che con l’industria, Finmeccanica in testa. Con Gran Bretagna, Olanda e Cina, l’Italia fa parte dei Paesi fondatori e chiamati a decidere quale sarà la sede del super radiotelescopio. In gara Sudafrica e Australia.

Il progetto comprende anche l’obiettivo di rendere energeticamente autosufficienti tutte le stazioni. Sotto questo aspetto sono coinvolte anche le imprese italiane che giovedì 1 marzo, nella sede INAF all’Osservatorio Astronomico di Monte Mario, hanno partecipato allo SKA Green Energy Day. L’ evento è stato organizzato dall’ Istituto Nazionale di Astrofisica insieme a Management Innovation, che ha recentemente ricevuto proprio da INAF l’incarico di contribuire allo studio delle possibili opzioni di alimentazione green power.

SKA prevede la graduale installazione di circa 3000 radiotelescopi in un territorio prevalentemente desertico di circa 3000 chilometri quadrati in Australia o Sud Africa. Ciascuna stazione, oltre a dialogare con le altre ed inviare dati ai sistemi centrali, dovrà essere in grado di auto-produrre e accumulare energia elettrica in grado di farla funzionare di giorno e notte senza interruzione. A questo ramo del programma è dedicato il sottoprogetto Power (WP 10) e l’Italia desidera candidarsi a realizzarlo e a gestirlo, mettendo a disposizione del consorzio le competenze e le abilità dei ricercatori e delle Imprese italiane attive nella Ricerca & Innovazione nel settore della Green Energy. L’incontro svoltosi all’INAF è servito proprio a verificare che sussistano le condizioni industriali per candidarsi in maniera forte per la realizzazione del sottoprogetto Power. Per far ciò è stato lanciato un Concorso di Idee rivolto alle Imprese italiane più innovative nel settore Green Energy finalizzato alla formulazione di progetti di ricerca e implementazione industriali indirizzati alla risoluzione dei problemi di alimentazione e accumulazione elettrica delle antenne. Le sfide principali sono le condizioni ambientali estreme, la distanza che separa le antenne e la necessità di infrastrutture a bassissimo impatto ambientale. Fra le aziende presenti c’erano Technapoli e Telespazio, che stanno coordinando un’iniziativa di aggregazione e qualificazione tecnologica per garantire all’industria nazionale le migliori condizioni per il suo coinvolgimento nella realizzazione e gestione del progetto e del radiotelescopio. Anche per il sottoprogetto Power, è stato ribadito, si fa necessaria la partecipazione delle aziende a questo processo di aggregazione. SKA è destinato ad essere il più grande ed importante radiotelescopio del mondo per i prossimi 50 anni e oltre. Prevede un investimento totale di oltre 2 miliardi di euro. Un’apposita società, la SKA Organization Ltd. è stata costituita a Londra lo scorso 23 novembre per gestire le fasi di preparazione e realizzazione del progetto.

da Sorrentino | Feb 27, 2012 | Astronomia, Primo Piano

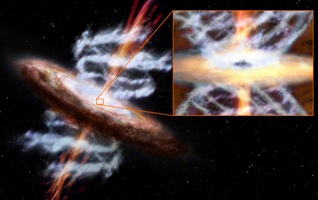

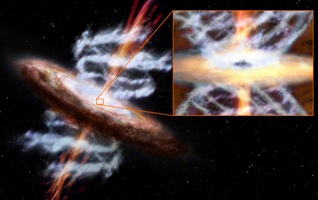

Flussi di materia a velocità spaventosa, fino a un terzo di quella della luce, fuoriescono dal disco di accrescimento che circonda il buco nero supermassiccio al centro delle galassie con il nucleo attivo. Noti come UFO, acronimo di Ultra-Fast Outflows, sono un fenomeno fisico scoperto di recente. Ora, grazie a misure effettuate con il telescopio spaziale per raggi X dell’Agenzia spaziale europea XMM-Newton, un team internazionale di astronomi, guidato dagli italiani Francesco Tombesi della NASA e Massimo Cappi dell’INAF-IASF Bologna, ha scoperto che gli UFO sono abbastanza comuni, essendo stati rilevati in circa il 40 percento del campione di galassie da loro studiato. Non solo. Misurandone le proprietà, gli scienziati sono anche riusciti a stabilire che proprio gli UFO potrebbero essere i responsabili di un aspetto fra i più discussi nell’ambito dei modelli d’evoluzione galattica, un meccanismo rimasto fino a oggi senza spiegazione: la correlazione fra la massa dei buchi neri e quella delle galassie che li ospitano.

Flussi di materia a velocità spaventosa, fino a un terzo di quella della luce, fuoriescono dal disco di accrescimento che circonda il buco nero supermassiccio al centro delle galassie con il nucleo attivo. Noti come UFO, acronimo di Ultra-Fast Outflows, sono un fenomeno fisico scoperto di recente. Ora, grazie a misure effettuate con il telescopio spaziale per raggi X dell’Agenzia spaziale europea XMM-Newton, un team internazionale di astronomi, guidato dagli italiani Francesco Tombesi della NASA e Massimo Cappi dell’INAF-IASF Bologna, ha scoperto che gli UFO sono abbastanza comuni, essendo stati rilevati in circa il 40 percento del campione di galassie da loro studiato. Non solo. Misurandone le proprietà, gli scienziati sono anche riusciti a stabilire che proprio gli UFO potrebbero essere i responsabili di un aspetto fra i più discussi nell’ambito dei modelli d’evoluzione galattica, un meccanismo rimasto fino a oggi senza spiegazione: la correlazione fra la massa dei buchi neri e quella delle galassie che li ospitano.

Una galassia con nucleo attivo (AGN, Active Galactic Nucleus) è una galassia nel cui cuore risiede un buco nero supermassiccio in piena attività, avvolto in un disco di accrescimento di cui si nutre. In anni recenti, gli astronomi hanno notato che più il numero e la velocità delle stelle presenti nel rigonfiamento centrale di queste galassie è elevato, più i buchi neri in esse ospitati sono massicci. Come se esistesse un qualche processo di feedback che li collega, un meccanismo di rimescolamento della materia che abbia origine nel disco di accrescimento che alimenta il buco nero per poi propagarsi all’intera galassia.

Ma quale meccanismo? Nessuno fra i fenomeni conosciuti, compresi i getti relativistici altamente collimati emessi dal buco nero, sembrava avere la potenza necessaria. Fino alla scoperta degli UFO, come spiega Francesco Tombesi, ricercatore under-30 originario di Recanati, nelle Marche, e attualmente alla NASA: «Il nostro lavoro è consistito nell’analisi spettrale in raggi X di osservazioni di un campione completo di 42 galassie con nucleo attivo effettuate con il satellite europeo XMM-Newton. Attraverso lo studio di righe in assorbimento del ferro altamente ionizzato, siamo riusciti ad individuare grandi quantità di materiale che viene espulso a velocità altissime, di circa il 10 percento della luce, dal disco di accrescimento intorno ai buchi neri supermassicci nel centro di queste galassie. Data la loro estrema velocità, questi getti sono stati chiamati in inglese Ultra-Fast Outflows (UFOs). La quantità di materiale espulsa è comparabile a quella effettivamente accresciuta dal buco nero, e questi UFOs sono abbastanza potenti da poter avere effetti su grandi scale all’interno della galassia ospite e di influenzarne anche l’evoluzione».

Mistero risolto, dunque? Solo in parte. La fisica all’origine di queste emissioni è infatti terreno ancora inesplorato. «In effetti, la cosa sorprendente – e che vorremmo ancora capire – è come e perché questi buchi neri riescano ad espellere questi enormi flussi di materia, anche oltre una massa pari a quella del sole all’anno, e ad altissima velocità», dice Massimo Cappi, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica presso lo IASF Bologna e co-autore con Tombesi della scoperta degli UFOs. «Grazie agli ultimi risultati, pensiamo che questo fenomeno sia fondamentale non solo per capire come funzionano i buchi neri, ma anche per comprendere la formazione ed evoluzione delle galassie che li ospitano. E se la missione Athena, progetto internazionale per un grande osservatorio spaziale per astronomia X da lanciare nel prossimo decennio, verrà approvata da ESA, lo studio degli UFOs diventerà sicuramente pane per i suoi denti».

Il lungo lavoro di ricerca di Francesco Tombesi e collaboratori sugli UFO, culminato in una serie di tre articoli – due dei quali già pubblicati, su Astronomy and Astrophysics nel 2010 e su The Astrophysical Journal nel 2011, e il terzo in uscita su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society – è iniziato durante il suo dottorato, svolto in Italia presso l’INAF-IASF Bologna e il Dipartimento d’Astronomia dell’Università di Bologna.

da Sorrentino | Feb 13, 2012 | Astronomia, Missioni, Primo Piano

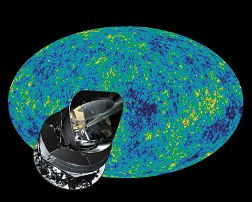

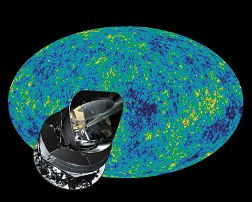

Mano a mano che la missione Planck dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) procede nella sua esplorazione verso gli albori dell’Universo, analizzando i dati in arrivo gli scienziati continuano a imbattersi in aspetti sconosciuti della nostra Galassia. E’ quanto emerge dal primo resoconto dei risultati astrofisici, ottenuti dalle osservazioni della Via Lattea e di altre galassie, attraverso il satellite Planck. Se n’è parlato in un summit svoltosi nell’area della ricerca del CNR a Bologna, promosso dalle agenzie spaziali italiana ed europea e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Il lancio del satellite Planck è avvenuto il 14 maggio 2009, insieme al satellite Herschel. Dopo il lancio i due satelliti si sono separati per raggiungere il punto lagrangiano L2, a 1.5 milioni di Km dalla Terra, da dove svolgono i rispettivi programmi osservativi. La missione Planck è la terza Medium-Sized Mission (M3) del programma Horizon 2000 dell’ESA e ha lo scopo di studiare la radiazione cosmica di fondo. Due le principali caratteristiche inedite emerse di recente, protagoniste del convegno internazionale che si tiene a Bologna: enormi nubi di gas freddo mai segnalate prima, individuate da Planck grazie all’emissione del monossido di carbonio, e una sorta di foschia a microonde – o haze, come l’hanno battezzata gli astrofisici – la cui origine è tutt’ora senza spiegazione.

Mano a mano che la missione Planck dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) procede nella sua esplorazione verso gli albori dell’Universo, analizzando i dati in arrivo gli scienziati continuano a imbattersi in aspetti sconosciuti della nostra Galassia. E’ quanto emerge dal primo resoconto dei risultati astrofisici, ottenuti dalle osservazioni della Via Lattea e di altre galassie, attraverso il satellite Planck. Se n’è parlato in un summit svoltosi nell’area della ricerca del CNR a Bologna, promosso dalle agenzie spaziali italiana ed europea e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Il lancio del satellite Planck è avvenuto il 14 maggio 2009, insieme al satellite Herschel. Dopo il lancio i due satelliti si sono separati per raggiungere il punto lagrangiano L2, a 1.5 milioni di Km dalla Terra, da dove svolgono i rispettivi programmi osservativi. La missione Planck è la terza Medium-Sized Mission (M3) del programma Horizon 2000 dell’ESA e ha lo scopo di studiare la radiazione cosmica di fondo. Due le principali caratteristiche inedite emerse di recente, protagoniste del convegno internazionale che si tiene a Bologna: enormi nubi di gas freddo mai segnalate prima, individuate da Planck grazie all’emissione del monossido di carbonio, e una sorta di foschia a microonde – o haze, come l’hanno battezzata gli astrofisici – la cui origine è tutt’ora senza spiegazione.

La prima mappa a tutto cielo del monossido di carbonio

Prevalentemente composte da molecole d’idrogeno, le nubi fredde costituiscono i bacini di gas dai quali si formano le stelle. Le molecole d’idrogeno, però, non emettono facilmente radiazione elettromagnetica, e questo le rende assai difficili da rilevare. Ma anche il monossido di carbonio (CO), che nelle nostre città è uno fra gli inquinanti atmosferici più diffusi, è un costituente delle nuvole fredde che popolano la Via Lattea e altre galassie. Seppur molto più rare di quelle d’idrogeno, le molecole di CO emettono radiazione elettromagnetica proprio nelle frequenze alle quali è sensibile Planck. Ed è proprio rilevandone le impronte che gli scienziati di Planck sono riusciti non solo a individuare nuove nubi molecolari dove non ci si attendeva d’incontrarne, ma addirittura a tracciare la prima mappa a tutto cielo delle emissioni di monossido di carbonio. Mappa che si rivelerà uno strumento preziosissimo, per esempio, per i radiotelescopi terrestri, anch’essi sensibili elle emissioni del CO ma costretti a esplorare solo porzioni limitate di cielo, a causa dell’enorme quantità di tempo che richiederebbe una survey completa.

Nebbia fitta nel centro galattico

Se la mappa a tutto cielo del monossido di carbonio è una prima assoluta, la grande sorpresa che le ultime analisi dei dati di Planck stanno regalando agli scienziati è una misteriosa foschia di microonde che sfida ogni spiegazione. Battezzata haze, o foschia, è stata rilevata da Planck nella regione che circonda il centro galattico, e si presenta come un tipo di emissione ben noto agli astrofisici: l’emissione di sincrotrone, generata allorché gli elettroni, accelerati dalle esplosioni di supernovae, si trovano ad attraversare i campi magnetici. L’emissione di sincrotrone associata a questa nuova, enigmatica foschia galattica presenta però caratteristiche che la rendono diversa da quella che si osserva altrove nella Via Lattea. In particolare, lo haze ha uno spettro più “duro”: vale a dire che, spostandosi verso energie maggiori, dunque verso frequenze più alte, l’intensità della sua emissione non diminuisce in modo repentino come invece avviene per l’emissione di sincrotrone “standard”. Un comportamento insolito per il quale gli scienziati stanno valutando le ipotesi più disparate, dalla maggiore frequenza di esplosione di supernovae al vento galattico, fino all’annichilazione di particelle di materia oscura. A oggi nessuna di queste ha però ricevuto una conferma, e il mistero perdura.

Gli ultimi veli prima della mappa cosmologica

Obiettivo primario di Planck è quello di osservare il fondo cosmico a microonde (CMB), risalente ad appena 380mila anni dopo il Big Bang, e decodificare le informazioni in esso contenute sulle componenti fondamentali dell’Universo e l’origine della struttura cosmica. Per vedere nei dettagli il fondo cosmico, però, occorre anzitutto rimuovere le contaminazioni introdotte dalla moltitudine di sorgenti di foregrounds (così chiamato perché si trovano davanti al fondo) sovrapposte. Fra di esse, l‘emissione del monossido di carbonio e la foschia galattica presentate in questi giorni a Bologna. «Un compito lungo e delicato, quello della rimozione, in grado però di fornirci un insieme di dati di prima qualità, tali da offrirci uno sguardo inedito sui temi caldi dell’astronomia galattica ed extragalattica», spiega Jan Tauber, dell’ESA, project scientist di Planck.

«I dati che il satellite Planck ha raccolto nei quasi tre anni di vita operativa stando dando informazioni estremamente importanti, che aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio le problematiche che riguardano la nascita dell’Universo», dice Barbara Negri, responsabile ASI per l’Esplorazione e Osservazione dell’Universo – sottolineando «l’importanza e l’entità dell’impegno economico dell’ASI, che ha investito 36 milioni per lo sviluppo e la realizzazione dello strumento a bassa frequenza (LFI), con l’aggiunta di quello ad alta frequenza (HFI), garantendo un ulteriore stanziamento di 2,7 milioni nell’arco di tre anni per la fase scientifica comprendente la missione in orbita e l’analisi dei dati a terra». «Il lavoro di analisi di più di 450 scienziati di Planck continua senza sosta, per arrivare puntuali al rilascio, all’inizio del 2013, dei primi risultati cosmologici: quelli da cui ci attendiamo grandi sorprese», afferma Reno Mandolesi, responsabile dello strumento a bassa frequenza (LFI) del satellite. «Nel frattempo Planck», continua Mandolesi, «rimasto orfano dello strumento ad alta frequenza (HFI) per l’esaurimento dell’elio liquido necessario a raffreddare a 0.1 gradi Kelvin – la più bassa temperatura mai raggiunta nello spazio – i suoi bolometri, continua ad accumulare dati nella sua esplorazione del cielo con il solo strumento LFI, ancora perfettamente funzionante ed efficiente. Sono molto orgoglioso di guidare un team internazionale, con grande partecipazione italiana, di valore straordinario. Con Planck, la più complessa missione mai realizzata da ESA, l’Italia con ASI, INAF e le università coinvolte dimostra ancora una volta di essere una delle nazioni spaziali di eccellenza a livello internazionale. Un chiaro esempio di sulla sinergia tra comunità scientifica e industriale che segna un nuovo successo per il nostro Paese».

LA MISSIONE PLANCK

Planck è una missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha gestito il programma sin dagli esordi, nel 1993, e ha finanziato lo sviluppo del satellite, il lancio e le operazioni di controllo. Il prime contractor di ESA per Planck è stata Thales Alenia Space (Cannes, Francia). Un contributo fondamentale a Planck è stato dato dall’industria europea. In particolare, è stato decisivo il contributo di Thales Alenia Spazio (Torino) per il service module, di Astrium (Friedrichshafen, Germania) per gli specchi del telescopio e di Oerlikon Space (Zürich, Svizzera) per le strutture del payload. La maggior parte dei test criogenici e ottici più complessi sono stati eseguiti presso il Centro Spaziale di Liegi, in Belgio, e presso la sede di Cannes di Thales Alenia Space. L’eccezionale know-how richiesto per lo sviluppo dello strumento a bassa frequenza (LFI) e di quello ad alta frequenza (HFI) è stato fornito da due grandi consorzi internazionali, comprendenti in totale circa 50 istituti scientifici dell’Europa e degli Stati Uniti, finanziati dalle agenzie dei Paesi coinvolti.

Per quanto riguarda lo sviluppo degli strumenti scientifici, un contributo importante è dovuto a Thales Alenia Space (Milano) per LFI e a Air Liquide – DTA (Grenoble, Francia) per HFI. I due consorzi sono anche responsabili per l’operatività scientifica dei rispettivi strumenti e per il trattamento dei dati. Alla guida dei consorzi, i due principal investigators: J.-L. Puget, dell’Institut d’Astrophysique Spatiale di Orsay (Francia), è responsabile di HFI (finanziato principalmente dal CNES e dal CNRS [INSU, IN2P3]), mentre N. Mandolesi, dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna, è responsabile di LFI (finanziato principalmente dall’ASI e dall’INAF). La NASA ha finanziato lo US Planck Project, con base a JPL e con il coinvolgimento di scienziati da numerose istituzioni degli Stati Uniti, il cui contributo all’impegno dei due consorzi è stato decisivo. Un consorzio d’istituti danesi, finanziato dal Danish National Research Council, ha preso parte insieme all’ESA allo sviluppo dei due specchi del telescopio di Planck. Planck è gestito dal Flight Control Team del Mission Operations Centre (MOC), presso lo European Space Operations Centre (ESOC) dell’ESA, a Darmstadt (Germania). Il Planck Science Office, presso lo European Space Astronomy Centre (ESAC) dell’ESA, in Spagna, gestisce l’intera survey e coordina le operazioni scientifiche dei due strumenti.

Maggiori dettagli sono disponibili su web, agli indirizzi: https://www.satellite-planck.it/content/view/23/46/ (per LFI) e https://www.planck.fr/heading1.html (per HFI).

Si chiama Square Kilometre Array, in acronimo SKA, e rappresenta l’ambizioso progetto che mira a creare la più grande e sensibile rete di radiotelescopi mai concepita al mondo: 3.000 parabole da 15 metri ciascuna distribuite su una superficie vastissima per funzionare come un unico, gigantesco strumento, in ascolto dell’universo. È un progetto che vede l’Italia direttamente coinvolta con i ministeri per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, dello Sviluppo Economico e degli Esteri, oltre che con l’industria, Finmeccanica in testa. Con Gran Bretagna, Olanda e Cina, l’Italia fa parte dei Paesi fondatori e chiamati a decidere quale sarà la sede del super radiotelescopio. In gara Sudafrica e Australia.

Si chiama Square Kilometre Array, in acronimo SKA, e rappresenta l’ambizioso progetto che mira a creare la più grande e sensibile rete di radiotelescopi mai concepita al mondo: 3.000 parabole da 15 metri ciascuna distribuite su una superficie vastissima per funzionare come un unico, gigantesco strumento, in ascolto dell’universo. È un progetto che vede l’Italia direttamente coinvolta con i ministeri per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, dello Sviluppo Economico e degli Esteri, oltre che con l’industria, Finmeccanica in testa. Con Gran Bretagna, Olanda e Cina, l’Italia fa parte dei Paesi fondatori e chiamati a decidere quale sarà la sede del super radiotelescopio. In gara Sudafrica e Australia.

Flussi di materia a velocità spaventosa, fino a un terzo di quella della luce, fuoriescono dal disco di accrescimento che circonda il buco nero supermassiccio al centro delle galassie con il nucleo attivo. Noti come UFO, acronimo di Ultra-Fast Outflows, sono un fenomeno fisico scoperto di recente. Ora, grazie a misure effettuate con il telescopio spaziale per raggi X dell’Agenzia spaziale europea XMM-Newton, un team internazionale di astronomi, guidato dagli italiani Francesco Tombesi della NASA e Massimo Cappi dell’INAF-IASF Bologna, ha scoperto che gli UFO sono abbastanza comuni, essendo stati rilevati in circa il 40 percento del campione di galassie da loro studiato. Non solo. Misurandone le proprietà, gli scienziati sono anche riusciti a stabilire che proprio gli UFO potrebbero essere i responsabili di un aspetto fra i più discussi nell’ambito dei modelli d’evoluzione galattica, un meccanismo rimasto fino a oggi senza spiegazione: la correlazione fra la massa dei buchi neri e quella delle galassie che li ospitano.

Flussi di materia a velocità spaventosa, fino a un terzo di quella della luce, fuoriescono dal disco di accrescimento che circonda il buco nero supermassiccio al centro delle galassie con il nucleo attivo. Noti come UFO, acronimo di Ultra-Fast Outflows, sono un fenomeno fisico scoperto di recente. Ora, grazie a misure effettuate con il telescopio spaziale per raggi X dell’Agenzia spaziale europea XMM-Newton, un team internazionale di astronomi, guidato dagli italiani Francesco Tombesi della NASA e Massimo Cappi dell’INAF-IASF Bologna, ha scoperto che gli UFO sono abbastanza comuni, essendo stati rilevati in circa il 40 percento del campione di galassie da loro studiato. Non solo. Misurandone le proprietà, gli scienziati sono anche riusciti a stabilire che proprio gli UFO potrebbero essere i responsabili di un aspetto fra i più discussi nell’ambito dei modelli d’evoluzione galattica, un meccanismo rimasto fino a oggi senza spiegazione: la correlazione fra la massa dei buchi neri e quella delle galassie che li ospitano.

Mano a mano che la missione Planck dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) procede nella sua esplorazione verso gli albori dell’Universo, analizzando i dati in arrivo gli scienziati continuano a imbattersi in aspetti sconosciuti della nostra Galassia. E’ quanto emerge dal primo resoconto dei risultati astrofisici, ottenuti dalle osservazioni della Via Lattea e di altre galassie, attraverso il

Mano a mano che la missione Planck dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) procede nella sua esplorazione verso gli albori dell’Universo, analizzando i dati in arrivo gli scienziati continuano a imbattersi in aspetti sconosciuti della nostra Galassia. E’ quanto emerge dal primo resoconto dei risultati astrofisici, ottenuti dalle osservazioni della Via Lattea e di altre galassie, attraverso il